Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

02.12.2025 à 19:39

Anna Tsing : « Nos infrastructures nous échappent »

Anna Lowenhaupt Tsing

Navires, labos, réseaux urbains ou commerce mondial : à rebours d’un Anthropocène surplombant, l’anthropologue Anna Tsing poursuit son projet collectif d’atlas des dérèglements locaux et fait paraître un guide de terrain pour mieux voir les natures abîmées près de chez nous. Échange à quatre voix à l’occasion de son passage en France.

L’article Anna Tsing : « Nos infrastructures nous échappent » est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (7893 mots)

Temps de lecture : 19 minutes

En juin 2025, une rencontre avec l’anthropologue Anna Lowenhaupt Tsing s’est tenue à l’Académie du climat de Paris, à l’occasion de la sortie en France du livre qu’elle a coordonné et cosigné avec Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou : Field Guide to the Patchy Anthropocene. The New Nature (Stanford University Press, 2024). Traduit par Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, Notre nouvelle nature. Guide de terrain de l’Anthropocène, est paru aux éditions du Seuil en 2025. Cet article est la transcription de cette rencontre organisée par Terrestres, à laquelle ont pris part la journaliste Jade Lindgaard, la philosophe Emilie Hache et l’éditeur et traducteur Philippe Pignarre.

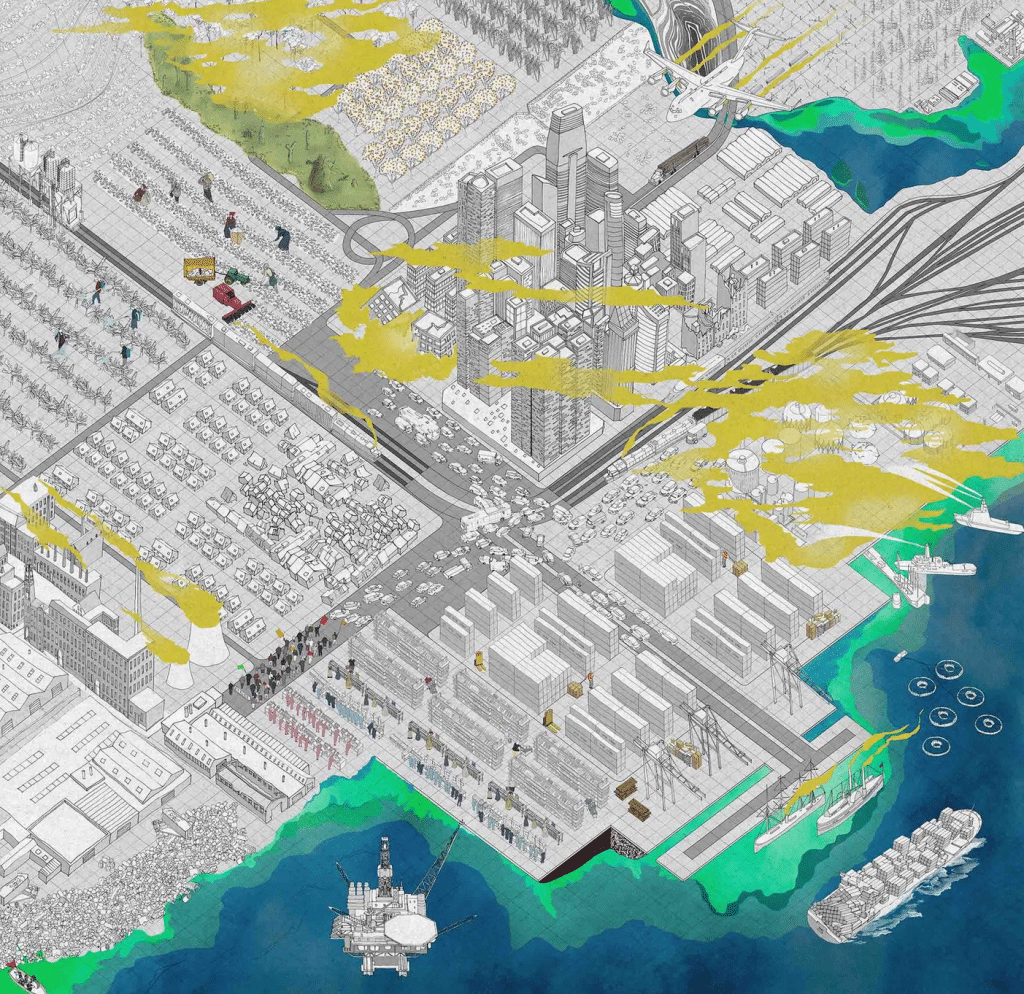

Dans cet entretien, il est beaucoup question du « Feral Atlas », un vaste projet d’enquêtes historiques et ethnographiques élaboré avec des artistes, qui a abouti à un site Internet. Une version française du Feral Atlas, composée de textes sélectionnés et traduits par Marin Schaffner, vient de paraître sous forme de livre aux éditions Wildproject : Atlas féral. Histoires vraies et proliférantes des résistances aux infrastructures humaines.

Jade Lindgaard – L’ouvrage collectif que vient présenter Anna Tsing est intitulé Notre nouvelle nature : Guide de terrain de l’Anthropocène. C’est un livre magnifique et renversant, qui est à la fois une suite et un déploiement du Champignon de la fin du monde. Anna, pouvez-vous nous parler de ce projet ?

Anna Tsing – Tout est parti d’une question simple : comment peut-on comprendre l’Anthropocène, cette époque où les perturbations humaines sur la terre sont devenues aussi importantes que toutes sortes de forces, depuis le terrain ? Beaucoup d’entre vous connaissent sans doute les idées de Bruno Latour, qui disait que nous devons redevenir des terrestres et admettre notre occupation du sol au lieu de flotter abstraitement dans l’atmosphère. C’est pourquoi je demande : comment comprend-on l’Anthropocène depuis le sol ?

Je répondrais en commençant par présenter deux mots très importants dans le livre : il s’agit des termes féral (feral) et patch. Aucun des deux n’est vraiment employé dans le langage courant.

Féral s’emploie pour un animal d’élevage qui s’est échappé de la ferme : un cochon qui a fui dans la forêt et vit tout seul est un cochon féral. Nous avons étendu ce concept à toutes sortes de non-humains qui sont en un sens le produit de projets humains, mais dont les humains ont perdu le contrôle. Ce sont les effets non planifiés des projets de construction des humains. Par exemple, une toxine industrielle qui s’échappe de l’usine et s’écoule dans le système local des eaux, ou bien une nouvelle souche de grippe aviaire qui apparaît dans un élevage industriel de poulets et infecte d’autres animaux, sont féraux.

Quant au terme de patch, il vient de l’écologie du paysage et se réfère à un endroit qui est cohérent, et qui se différencie des endroits voisins de manière évidente. Tel que nous l’entendons dans notre projet, un patch se forme à partir de l’effet féral : on ne peut jamais connaître sa taille ou sa forme en avance. Si on reprend nos exemples d’une toxine ou d’une maladie, le patch va correspondre à l’étendue de cette toxine ou de cette maladie. C’est cette étendue qui va nous donner la taille du patch. Notre argument dans ce projet est que pour aborder l’Anthropocène depuis le sol, nous devons commencer par les patches, et regarder les connections entre ces patchs et la planète.

Je voudrais vous donner deux exemples tirés du Feral Atlas, le projet collectif scientifique et artistique sur lequel est basé notre livre, et auquel ont contribué plus d’une centaine de personnes.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Le premier exemple est issu de l’histoire du colonialisme français. Il vient d’un historien appelé Michael G. Vann, qui a étudié le Hanoï de l’époque coloniale, dans ce qui est aujourd’hui le Vietnam. Michael raconte que les colons français voulaient faire de cette ville une cité moderne, avec un système de tout à l’égout pour qu’elle soit hygiénique. Mais il s’est avéré que le système de canalisations des égouts était un endroit parfait pour les rats. Ils y ont si bien proliféré qu’ils remontaient dans les toilettes modernes que les colons avaient créées. Alors que les colons voulaient monter à quel point ils étaient loin de saleté qu’ils imputaient aux autochtones, ils ont littéralement élevé des rats dans leurs canalisations. Voilà un effet féral appliqué à une infrastructure.

Au lieu de partir d’un modèle planétaire comme le font les modélisations climatiques, nous partons du sol et nous invitons à regarder ces projets humains que nous appelons les infrastructures et leur effets féraux.

Anna Tsing

Mon deuxième exemple est celui de nouvelles souches de bactéries particulièrement dangereuses : à cause de l’emploi massif des antibiotiques, elles y sont devenues résistantes. De telles bactéries se développent désormais tout le temps. L’anthropologue Jens Seeberg a regardé les patches – en l’occurrence, les endroits où ces bactéries résistantes aux antibiotiques se développent – et il en a notamment trouvé deux : l’un au Danemark, son pays d’origine, autour des fermes à cochons, à qui l’on donne tellement d’antibiotiques à manger que des bactéries résistantes se forment tout le temps ; et l’autre en Inde, où il mène des recherches sur l’industrie pharmaceutique : là aussi, il s’écoule tellement d’antibiotiques dans les ruisseaux de la région que de nouvelles formes de bactéries résistantes se forment sans cesse et saturent la terre.

Ce sont les patches, dont on imagine aisément qu’ils pourraient s’étendre à la planète.

Notre livre défend ainsi une nouvelle manière de voir les défis environnementaux de l’époque. Au lieu de partir d’un modèle planétaire comme le font les modélisations climatiques, nous partons du sol, du terrain (ground), et nous invitons à regarder ces projets humains que nous appelons les infrastructures et leur effets féraux. Pour nous, l’Anthropocène est la somme de tous ces effets féraux, et de leurs patches.

Jade Lindgaard – Philippe Pignarre et Emilie Hache, vous qui connaissez bien le travail d’Anna Tsing et de ses collègues, quelle lecture faites-vous de cet ouvrage ?

Philippe Pignarre – Quand j’ai découvert ce livre en anglais, je me suis dit : la traduction est une urgence. Car c’est un livre qui modifie toutes nos conceptions et bouleverse le domaine de l’écologie. Je suis depuis des années l’éditeur de Bruno Latour, qui appelait à atterrir et en avait fait tout un programme. Le projet d’Anna Tsing et de ses co-autrices réalise ce programme : il nous montre comment on atterrit.

L’originalité de ce livre, c’est qu’il est le premier livre sur l’Anthropocène qui n’a pas comme point de départ le réchauffement climatique. Son point de départ, ce sont toutes nos infrastructures, un mot qui doit être compris au sens très large : les navires, les centrales nucléaires qu’il faut arrêter, des immeubles et plein d’autres choses encore. Au bout d’un moment, nos infrastructures nous échappent et deviennent férales. Mais à l’image des cochons ou des chats qui s’échappent en forêt et deviennent non pas sauvages mais à moitié sauvages, nos infrastructures provoquent des effets inattendus, incontrôlés et incontrôlables : on ne sait pas comment les contrôler…

Avec cette approche, l’Anthropocène devient une série de patches, liés entre eux par des corridors. C’est une approche qui pose de nouvelles questions, et en fait disparaître d’autres – la question de dater l’Anthropocène devient par exemple hors de propos. Elle oblige aussi à reconnaître qu’il reste des patches de l’Holocène – des « patches holocéniques » – que l’on peut rencontrer dans nos différents parcours. C’est donc un livre qui nous propose une véritable révolution épistémologique sur le sens même de l’Anthropocène.

C’est aussi un livre qui foisonne d’histoires. Anna vous a raconté l’histoire des rats dans Hanoï occupé venant ronger les fesses des Français quand ils vont faire leurs besoins : voilà une histoire tout à fait fascinante. Mais on pourrait prendre un autre exemple : celui des coléoptères de la térébenthine, qui est très beau. Qu’est-ce que ces coléoptères ? Ils adorent les pins, surtout lorsqu’ils sont malades ou morts : ils se glissent entre l’écorce et le bois, et ils rongent. Or, ces coléoptères de la térébenthine ne sont efficaces que parce qu’ils ont fait alliance avec un minuscule champignon très particulier. Ils sont dans l’Oregon, cette région que connaît bien Anna Tsing – c’est là que démarrait son livre Le Champignon de la fin du monde. Il se trouve que par ailleurs, les Chinois, qui ont abattu une grande partie des forêts de leur pays, se sont mis dans les années 1980 à importer massivement du bois, notamment depuis les forêts de l’Oregon. Le coléoptère a donc voyagé avec les cargaisons de bois jusque dans la province du Shanxi. Là-bas, il s’est marié avec un autre champignon local, différent du champignon étasunien, qui l’a rendu mille fois plus agressif. Les coléoptères de la térébenthine se sont mis à dévorer le bois issu des pins coupés à une vitesse folle. Aujourd’hui, une question brûlante reste en suspens : est-ce que ce coléoptère et son nouvel hôte, le champignon chinois microscopique, vont faire le chemin inverse vers les Etats-Unis ? Ce serait catastrophique pour les forêts de l’Oregon.

➤ Lire aussi | Que demande la lutte politique aujourd’hui ?・Isabelle Stengers (2022)

Emilie Hache – En lisant Notre nouvelle nature, nous sentons qu’il s’agit du résultat d’un travail collectif, d’une multiplicité de personnes. Nous sentons aussi autre chose : le fait de faire partie d’une communauté scientifique. Pas seulement au sens où ce livre est écrit à plusieurs mains, mais au sens où il dialogue avec tout ce qui s’écrit depuis plus de 20 ans maintenant autour de la notion d’Anthropocène, dans les sciences humaines et sociales et dans les sciences naturelles. Ce livre clôture en quelque sorte un premier temps des débats sur l’Anthropocène : comment doit-on nommer cette époque ? Ne doit-on pas plutôt parler de Plantationocène ou de Capitalocène ? Est-ce que le fait d’introduire ce concept pourrait menacer la prise en compte des inégalités sociales ? Etc. Le texte d’Anna Tsing et de ses co-autrices prend en compte toutes ces discussions et sans y mettre un point final, il propose d’avancer, de passer à une étape suivante.

De fait, la manière de comprendre le concept d’Anthropocène est complètement transformée à la lecture de ce livre, d’une part parce qu’on l’aborde ici par le bas et non pas par le haut, et d’autre part, parce qu’il est largement défini par son incontrôlabilité – les autrices insistent beaucoup sur ce point dans le livre –lui conférant une dimension d’inconnu très forte sur ce qu’il va se passer à plein d’endroits.

Les histoires qui sont racontées dans le livre sont très dures, et pourtant, le fait de partir du terrain et de ne pas savoir ce qu’il va se passer rebat les cartes : cela ré-ouvre des possibilités d’action, alors que beaucoup de textes abordant l’Anthropocène d’en haut, nous paralysent et nous rendent impuissant·es. Je trouve qu’il y a à cet égard dans ce livre une radicalité dans la position de recherche, une revendication de responsabilité autant qu’une prise de risque. À quoi bon sinon faire ce genre d’enquêtes plutôt que de bloquer une mine de charbon ? Il faut se placer à la bonne échelle de la situation dans laquelle on est.

Une question me semble traverser tout le livre, qui porte sur l’épistémè moderne : la manière dont on a pensé la constitution des sciences pendant toute la modernité européenne n’est peut-être plus suffisante pour répondre à la situation anthropocénique qui est la nôtre. Elle fait même partie du problème. Comment prendre cette question à bras le corps en tant que chercheur·se en sciences humaines et sociales ? Cette question est posée à la fin du Champignon de la fin du monde. Ici, elle est au cœur de ce nouveau livre.

Il y a une très jolie traduction d’Isabelle Stengers et de Philippe Pignarre, qui parlent d’un Anthropocène « épistémiquement éclaté ». J’ai beaucoup aimé, car cela décrit bien les différentes propositions du livre comme sa méthodologie, qui procède par accumulation de théories de natures et de statures différentes, par empilements de savoirs scientifiques et de savoirs vernaculaires, sans certitude quant à ce qui marche ou ne marche pas, et en soulignant qu’on s’est privé de savoirs pourtant cruciaux mais qui ne passaient pas l’épreuve de la véridiction scientifique moderne. En ce sens également, cela réouvre les possibles. Avec ce livre, on a l’impression de voir l’épistémologie se renouveler de manière concrète, sous nos yeux.

À cet égard, il me semble que ce livre peut être un début de réponse au climato-scepticisme ou au climato-négationnisme. Je m’explique : le climato-négationnisme repose sur une conception moderne d’une science très surplombante, qui se présente de manière lisse et unifiée, et qui n’explique pas comment elle se fabrique. Le résultat est que, dès que l’on a accès à ses coulisses, comme cela s’est passé pour la fuite d’échanges d’emails entre scientifiques en 2009 [l’affaire dite du Climategate, où des scientifiques du Climatic Research Unit ont été accusés d’exagérer la gravité du changement climatique], alors on crie à la tromperie.

Or, tant que nos manières de faire science accompagnaient voire servaient les intérêts du système capitaliste, qu’elles nous permettaient d’exploiter encore mieux et encore plus loin le vivant, on ne discutait pas trop de la manière dont les sciences fonctionnaient – même si on n’était pas très au clair là-dessus. Mais aujourd’hui que ces mêmes sciences montrent avec rigueur les effets de cette exploitation généralisée, elles sont menacées d’être rejetées comme des théories du complot ou des points de vue parmi d’autres, qui ne mériteraient pas de considération.

En repensant collectivement ce que l’on entend par sciences, en refusant une version surplombante et en partant du bas, en acceptant de rediscuter les rapports entre sciences et savoirs traditionnels ou entre sciences humaines et sociales et sciences dures et en mettant en scène la production de ce savoir, Anna Tsing et ses collègues participent à mon sens à redonner confiance dans nos manières de faire de la science. Elles permettent ainsi de fabriquer des connaissances sur lesquelles on peut s’appuyer pour comprendre la situation et pour défendre celles et ceux à qui on tient.

Aujourd’hui que les sciences montrent avec rigueur les effets de l’exploitation généralisée, elles sont menacées d’être rejetées comme des théories du complot ou des points de vue parmi d’autres, qui ne mériteraient pas de considération.

Émilie Hache

Jade Lindgaard – Merci beaucoup pour vos interventions. Je voudrais maintenant inviter Anna Tsing à se livrer à un petit exercice que je lui ai proposé, qui est de donner trois exemples tirés de l’Atlas féral : un exemple positif, un exemple désastreux, et un exemple indéterminé au sens où l’on ne sait pas encore ce qui va se passer.

Anna Tsing – Je trouve l’exercice très amusant et je pense qu’il peut conduire à aborder des problèmes importants.

Un premier exemple d’effet féral positif, donc : je pense aux recherches d’un spécialiste des amphibiens et en particulier des grenouilles, qui a trouvé que dans les banlieues des villes étasuniennes, une espèce de grenouille appelée la grenouille verte se porte mieux que jamais. Je précise qu’aux Etats-Unis, la banlieue (suburb) est une zone relativement riche et verte avec des arbres, des parcs et un accès aux aménités de la campagne. Ces grenouilles vertes habitent dans les mares ou les étangs ornementaux que les gens aménagent dans ces zones habitées mais peu denses. D’autres grenouilles forestières déclinent ou disparaissent de ces zones, mais la grenouille verte a trouvé un nouvel habitat dans ce type particulier d’établissement humain.

L’exemple suivant est un exemple entièrement négatif. Le phosphore est un élément dont nous avons besoin pour la vie : on ne peut pas vivre sans. Mais l’agriculture industrielle en a fait un vrai danger en le répandant dans des champs où il est lessivé et ruisselle dans les eaux. Dans l’eau, le phosphore devient tellement dense qu’il tue toute vie. Je me réfère ici à l’enquête de terrain de l’anthropologue Zachary Caple, qui travaille en Floride dans une région où l’agriculture industrielle a complètement transformé les paysages. Les zones humides sont particulièrement affectées par cet excès de phosphore qui ruisselle depuis les champs. L’écologie locale a été chamboulée, ça a tué les poissons et les plantes aquatiques, et créé des zones envahies par les algues, où rien d’autre ne peut pousser. Tout suffoque et meurt. Ce phosphore, qui encore une fois est quelque chose dont tous les êtres vivants ont besoin pour vivre, est devenu une menace pour la vie.

Dans le troisième exemple que j’ai choisi, on ne sait pas vraiment pas comment ça va évoluer. Quand j’ai rencontré la spécialiste des fourmis Déborah Gordon, elle était terrifiée par une nouvelle fourmi qui semblait en passe de conquérir l’ensemble de la Californie, où nous habitons toutes les deux. On appelle cette fourmi la fourmi d’Argentine, et il semble qu’elle est arrivée sur des bateaux de sucre. Elle est particulièrement dangereuse car elle construit des super-colonies avec de multiples reines : quand on tue une reine, il en ressort plusieurs. On ne peut donc pas les empoisonner, car cela les fait proliférer davantage. Elles pourraient ainsi menacer les multiples espèces indigènes de fourmis, qui ont des rôles écologiques très importants en Californie.

Ces dernières années, en poursuivant ses recherches, Déborah devenait cependant plus optimiste : dans le site qu’elle étudie, au sein d’une réserve naturelle, elle a observé que les fourmis locales réussissent à repousser les fourmis d’Argentine. Elle en a conclu que c’est seulement dans les établissements humains que les fourmis argentines réussissent si bien : il y a de la nourriture, de l’eau, de la chaleur et tout ce dont ces fourmis ont besoin. C’est donc avant tout dans nos cuisines qu’elles risquent de proliférer. Mais cela reste à confirmer.

Jade – Merci Anna. Ce qui est extraordinaire avec ces exemples, c’est qu’en les écoutant, on a tout de suite envie de repartir chez soi pour regarder les cafards, les punaises de lit ou les rats du quartier ! Il y a quelque chose de simple mais de puissant dans l’idée que tout cet Anthropocène se passe chez nous, à la porte de notre logement, dans notre région. Et qu’il ne tient qu’à nous de regarder et de faire le lien entre ces mots énormes et écrasants comme changement climatique et écocide, avec toute ces vies qui se déroulent sous nos yeux sans qu’on y prête attention. C’est un appel à la curiosité et à l’observation, qui est rendue accessible à chacun·e. Car on n’a peut-être pas encore assez dit que ce livre est pensé comme un guide de terrain, un manuel pour observer en situation d’Anthropocène.

Philippe Pignarre – Je voudrais revenir sur deux points importants.

Le premier est ce terme de patch. Souvent, il y a un débat dans les réunions de militant·es qui font de l’écologie pour savoir si le réchauffement climatique est une nouvelle conséquence du capitalisme, un malheur en plus de tous ceux que nous a déjà fait le capitalisme. D’autres répondent qu’il ne faut pas raisonner comme cela car le réchauffement climatique change tout, y compris la définition du capitalisme, y compris les programmes pour se battre contre lui, ce qu’on peut faire ou imaginer comme autre société. Et le changement climatique devient ainsi la grande cause. Mais Anna Tsing nous dit que ni l’un ni l’autre de ces points de vue n’est le bon car ils impliquent de regarder depuis le sommet, pour décider de ce qui englobe ou de ce qui est englobé.

Et c’est là que le terme de patch est utile, car c’est un point de vue qui donne une prise : c’est une nouvelle manière de définir un territoire par le concernement que ce territoire crée.

Avec Isabelle Stengers, on a hésité à traduire ce terme patch : en anglais c’est facile, mais en français un patch désigne surtout des pansements pharmaceutiques imbibés de nicotine ou d’autres produits, conçus pour se faire une perfusion lente d’un produit chimique.

Comme il s’agit de territoire, nous avons interrogé les géographes français·es pour savoir quoi faire, qui nous ont dit que ce terme est de plus en plus employé en géographie. L’avantage est qu’un patch n’est pas défini a priori – est-ce que l’Île de France est un patch ? je n’en sais rien – mais il est défini par le travail des scientifiques, des militant·es, de toutes les personnes qui sont concernées.

Ce patch peut être petit, comme l’habitat de la grenouille dont on parlait tout à l’heure, ou bien très grand : l’un des patches du livre est par exemple la Mer noire, qui était jadis très poissonneuse jusqu’à ce que des navires y larguent des quantités énormes de méduses avec leurs eaux de ballast, puis que l’agriculture intensive y déverse des intrants chimiques. Toute la mer est affectée, il n’y a plus de poissons. C’est ainsi que le patch est défini.

Il n’y a pas que la façon occidentale d’aborder l’Anthropocène, c’est-à-dire celle des scientifiques qui étudient les effets du changement climatique : il y a de nombreuses façons de le ressentir, de l’analyser et d’en parler.

Philippe Pignarre

L’autre point que je trouve crucial est la dimension anticoloniale très forte qui découle du travail d’Anna Tsing et de ses collègues. Elles montrent bien qu’il n’y a pas que les Occidentaux qui sont concernés par l’Anthropocène : toutes les cultures et tous les peuples du monde y sont confrontés, y compris les peuples autochtones qui habitent dans des zones touchées par les inondations ou les feux de forêt. Et il n’y a pas que façon occidentale d’aborder l’Anthropocène, c’est-à-dire celle des scientifiques qui étudient les effets du changement climatique : il y a de nombreuses façons de le ressentir, de l’analyser et d’en parler. Mais que fait-on de tous ces points de vue différents sur les événements qui adviennent à un endroit particulier ? Pour Anna et ses collègues, il n’y a pas d’autre solution que de procéder en empilant (pilling). Il faut empiler les connaissances et les savoirs, aucun savoir ne doit triompher sur les autres. Je trouve que cette notion d’empilement des savoirs de tous les gens qui sont concernés mais qui ne sont pas dans les cultures scientifiques est très importante. À cet égard, il y a un chapitre – dont je ne vous cache pas qu’il a été le plus difficile à traduire : ça a été terrible ! – dans lequel Jenifer Deger, une collègue d’Anna, prend le point de vue des Aborigènes pour parler de ce qui se passe en Australie. Ce texte montre qu’il est possible de voir les choses à partir de points de vue élaborés dans d’autres cultures, mais que c’est un travail très difficile.

➤ Lire aussi | La vie plus qu’humaine・Anna Lowenhaupt Tsing (2019)

Jade Lindgaard – Je voudrais poser une question plus politique. Est-ce que ces patchs, que Philippe décrivait à l’instant comme des territoires redéfinis par le concernement qu’on a pour eux, pourraient être une bonne échelle d’organisation politique ? Une fois qu’on a cartographié ces patches, est-ce qu’on a un espace politique depuis lequel agir ? Je pose cette question en ayant en tête les Soulèvements de la terre, ce mouvement qui se mobilise notamment contre les grosses infrastructures d’accaparement de l’eau qu’on appelle les mégabassines. Je pense aussi à tout ce qui se porte dans la lutte contre l’A69, ce projet très contesté d’autoroute dans le sud-ouest de la France qui détruit des terres agricoles, des forêts et des zones humides, et que les élus locaux défendent mordicus en disant que c’est la condition de leur développement économique. Est-ce que ces patches, donc, peuvent être un endroit où on essaie de s’organiser politiquement ?

Anna Tsing – Oui, absolument. Je suis très inspirée par ce que j’entends depuis plusieurs jours que je suis en France sur les luttes qui ont lieu ici. Et surtout sur la manière de s’accrocher à la terre (holding on to land) autour des infrastructures. Tout à l’heure, dans la rue, on m’a donné un prospectus qui disait : « Stop au béton ! ». Et j’ai pensé : c’est exactement le genre de choses que nous défendons dans ce livre. Nous voulons avoir des luttes ancrées dans les lieux. Et nous contestons fortement l’idée que les infrastructures permettent la vie et sont positives pour tout le monde. Cette idée doit être passée au crible de la critique. Est-ce qu’une route vaut la disparition de terres agricoles, de forêts ou de zones humides qui peuvent nous aider d’autres manières ?

Je pense aussi que le fait de commencer avec des patchs permet à la mobilisation politique de traverser toutes sortes de lignes de différence afin de construire des alliances et des coalitions en vue de ce qui pourrait être des genres de combat très variés, mais qui pourraient peut-être travailler ensemble.

Nous contestons fortement l’idée que les infrastructures permettent la vie et sont positives pour tout le monde.

Anna Tsing

Jade Lindgaard – J’en arrive à ma dernière question. D’un côté, on voit toute la description foisonnante que ce livre propose et l’enthousiasme intellectuel, sensible et politique qu’il peut créer. D’un autre côté, on voit des élus, des parlementaires et des gouvernements qui continuent à faire comme si le monde n’était pas féral. Comme si on pouvait soutenir l’agriculture industrielle et ne pas prendre en compte les ravages des pesticides, comme si on pouvait soutenir la création d’emplois sans prendre en compte les destructions environnementales et sociales que vont entraîner la création d’énormes data centers – pour prendre des exemples récents dans la vie législative française. On est dans ce monde-là, où les décisions politiques économiques structurantes se prennent sur la base d’une vision du monde qui est vraiment très loin de ce décrit ce livre.

Ma question serait : comment est-ce que vous réfléchissez à cet écart, à cette distance qui semble-t-il se creuse ? Est-ce que vous voyez des moyens, des outils pour contrer cette distance ? Est-ce que cela ne nous conduit pas à une situation qui risque de devenir conflictuelle, très dure, très tendue, et loin du tissage de patches, d’humains et de non-humains que vous décrivez ?

Anna Tsing – Eh bien, je n’ai pas la réponse. L’un des défis les plus importants de notre temps est que même les pires projets, ceux qui ont les effets les plus catastrophiques, deviennent des modèles pour de nouveaux projets : ils sont répliqués en étant aussi mauvais que les premiers, sinon pires. C’est un énorme problème. Je ne veux pas clore cette rencontre sur un point négatif mais il est vrai qu’il y a une aggravation. Jusqu’à récemment, je pensais que je pouvais critiquer le fait de focaliser uniquement sur le changement climatique dès lors qu’il est question d’Anthropocène. Puisque le changement climatique était conventionnellement accepté, il y avait la place pour dire : voilà ce que vous ne savez pas, voilà ce qui est tout aussi important. Mais soudain, en tout cas dans mon pays, on n’est même plus sûr que le changement climatique soit reconnu par les élites. Il est même possible que les instruments conceptuels qu’on a utilisés pour pousser ces problématiques soient démantelés à l’heure où nous parlons.

Mais comme Emilie l’a dit, ce travail sur l’Anthropocène est un travail de scientifiques, d’activistes, d’artistes, d’agriculteurs, de pêcheurs et toutes sortes de gens. Donc je veux espérer que parmi nous tous, il y a encore les moyens de produire des « coalitions de patches (patchy coalitions) », pour en faire quelque chose qui vaut le coup.

L’un des défis les plus importants de notre temps est que même les pires projets deviennent des modèles pour de nouveaux projets : ils sont répliqués en étant aussi mauvais que les premiers, sinon pires. C’est un énorme problème.

Anna Tsing

Emilie Hache – En vous écoutant à l’instant, j’ai retrouvé le sentiment très paradoxal que j’ai eu à la lecture de Notre nouvelle nature, et dont je parlais tout à l’heure. La plupart des descriptions de patchs qui sont faites sont dramatiques, et vous insistez par ailleurs sur le fait qu’il n’y a pas de retour en arrière possible : les niveaux de féralité qui sont engagés par les infrastructures que vous appelez industrielles et impériales empêchent radicalement le retour à des cultures vernaculaires ou traditionnelles. Donc c’est un livre dur à lire, il y a une dimension vertigineuse.

Mais dans le même temps, peut-être parce qu’on est toujours au niveau du terrain, avec ces effets d’accumulation et de multiplication, on ne ferme pas ce livre avec un sentiment de désespoir absolu. Ce n’est pas fermé : il y a des pistes d’ouverture. Plus on identifiera des patchs, plus on participera à identifier les espaces et les échelles auxquelles on peut lutter. C’est en ce sens que le livre n’est pas paralysant et qu’il me semble y avoir une dimension active. Car même si ce livre est présenté comme une « suite » du Champignon de la fin du monde, ce serait plutôt Le champignon qui est la suite logique de celui-ci, puisqu’il se passe dans les ruines et raconte comment on fait pour vivre dans le monde désertifié.

➤ Lire aussi | L’ère de la standardisation : conversation sur la Plantation・Anna Lowenhaupt Tsing et Donna Harraway (2024)

Image d’accueil : montage d’éléments du Feral Atlas.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article Anna Tsing : « Nos infrastructures nous échappent » est apparu en premier sur Terrestres.

09.10.2025 à 11:27

« Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel

Jean-Baptiste Fressoz

Et si ce que nous appelons backlash écologique n'était que la manifestation brutale d'un mouvement plus profond ? C’est la thèse défendue par l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans ce court texte : ce qui nous revient en boomerang, c’est l’incompatibilité structurelle entre l’organisation matérielle de nos sociétés et toute perspective écologique.

L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4029 mots)

Temps de lecture : 9 minutes

Ce texte est extrait du livre collectif Greenbacklash : qui veut la peau de l’écologie ?, sous la direction de Laure Teulières, Steve Hagimont et Jean-Michel Hupé, à paraître le 10 octobre 2025 aux éditions du Seuil.

Le 25 mai 1970, un mois à peine après le premier Jour de la Terre qui vit des millions d’Américains manifester pour la défense de l’environnement, le New York Times évoquait déjà l’hypothèse d’un ecological backlash, d’un retour de bâton contre l’écologie. La menace n’était pas prise au sérieux. La vague environnementaliste semblait portée par la démocratie américaine elle‑même. « Tant que des millions d’Américains ont l’usage de leurs yeux, de leurs oreilles, de leur nez, la position du personnel politique est prévisible », expliquait l’éditorialiste. « Les habitants de Santa Barbara, dont beaucoup sont conservateurs, n’ont pas eu besoin d’être sermonnés pour s’indigner de la pollution de leurs plages. Les habitants de New York et de Los Angeles n’ont pas besoin d’être informés des dangers de la pollution de l’air. »

Dans la perspective des élections de novembre 1970, le New York Times plaignait « le député qui n’aurait pas de mesures environnementales à présenter à ses électeurs ». La défense de l’environnement était alors consensuelle, portée à la fois par une jeunesse éduquée votant démocrate et par le Parti républicain défendant son passé conservationniste (les parcs nationaux, Theodore Roosevelt). L’Environmental Protection Agency (EPA) et le Clean Air Act furent d’ailleurs adoptés sous la présidence du républicain Richard Nixon avec d’écrasantes majorités. Le backlash, expliquait le journal, venait de « conservateurs obtus […] qui n’accepteraient pas d’être sauvés d’un incendie sans demander avec suspicion où ils sont emmenés et si le danger des flammes n’a pas été exagéré ». Certes, quelques industriels « de moindre envergure » s’opposeraient à l’écologie, mais ils « seraient balayés par ceux dotés d’une vision plus large ».

Avec le recul, 1970 semble marquer l’apogée de l’écologie politique aux États‑Unis. La décennie qui s’ouvrait, annoncée par Nixon comme celle de l’environnement, fut surtout celle de la « crise énergétique » et de la recherche tous azimuts de la souveraineté par le nucléaire, par le gaz et par le charbon. Dès 1970, le journal Science prévoyait que la crise énergétique allait engloutir les préoccupations environnementales : « quand l’air conditionné et les télévisions s’arrêteront le public se dira “au diable l’environnement donnez‑moi l’abondance” ». En 1980, l’élection de Ronald Reagan et plus encore le score de Barry Commoner à la même élection (0,25 %) confirmeraient ce sombre pronostic. À l’époque, comme aujourd’hui, l’idée de « backlash écologique » est trop optimiste. Elle suggère une réaction temporaire, une résistance agressive, mais passagère, émanant des franges conservatrices de la société face à un mouvement d’écologisation et de transition. Les reculs observés ne seraient que tactiques : des contretemps fâcheux sur la voie du progrès. Le problème est qu’en matière écologique, le backlash est structurel, il reflète des intérêts liés à la totalité ou presque du monde productif. La lutte contre la pollution touche au fondement de l’activité économique, au volume et à la nature de la production, à la rentabilité des investissements, à la compétitivité des entreprises et des nations et à la place de l’État dans la régulation de l’économie. La nature structurelle du backlash est particulièrement visible pour le cas des États‑Unis et du réchauffement climatique sur lequel se limite ce texte.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

La résignation climatique sous couvert de « transition »

À la fin de la décennie 1970, quand la question du réchauffement apparaît dans l’arène politique aux États‑Unis, personne ne mettait en cause la réalité du phénomène. Sa compréhension n’était entravée ni par les fausses controverses (le climatoscepticisme) ni par les fausses solutions (la capture du carbone par exemple). La nature du défi était bien perçue par les experts de l’EPA et de la National Academy of Science. Les experts soulignaient le rôle central du carbone dans le système productif mondial et l’énorme difficulté qu’aurait l’humanité à sortir des fossiles à temps pour éviter un réchauffement de 3 °C avant 2100. En 1979, le météorologue américain Jule Charney parlait du réchauffement comme du « problème environnemental ultime » : il fallait agir immédiatement, avant même sa détection, pour espérer limiter les dégâts à la fin du XXIe siècle.

Très vite, la résignation l’emporta. En 1979, la Chine annonçait aux pays du G7 ses prévisions de production de charbon : 2 milliards de tonnes par an d’ici l’an 2000, soit les deux tiers de la production mondiale à l’époque. Si on ajoute à cela l’échec de l’énergie nucléaire — lié à ses risques et ses surcoûts —, l’urbanisation et l’électrification du monde pauvre, la poursuite du consumérisme dans le monde riche et la montée du néolibéralisme, on comprend pourquoi l’idée de stopper le réchauffement fut promptement abandonnée.

En 1983, la National Academy of Science publiait un rapport dont le titre Changing Climate signale à lui seul le parti pris de la résignation. La conclusion défendait rationnellement l’idée de ne rien faire. Il était plus que probable que les grandes puissances de ce monde, prises dans un dilemme du prisonnier, ne parviendraient pas à restreindre leur consommation énergétique et matérielle. L’essentiel des stocks de carbone étant réparti entre les États‑Unis, l’URSS et la Chine, c’est‑à‑dire entre deux superpuissances rivales et un pays en voie de développement, il était illusoire de penser qu’un de ces acteurs puisse y renoncer. On pourrait certes ralentir le phénomène, en introduisant une taxe carbone, mais, concluait le rapport, l’expérience des chocs pétroliers récents dissuaderait n’importe quel gouvernement d’opter pour un renchérissement volontaire des prix de l’énergie. Il faudrait donc s’adapter à un climat plus chaud, ce qui, au dire des agronomes, des forestiers et des ingénieurs consultés sur ce sujet était tout à fait envisageable pour un pays comme les États‑Unis. Quant aux pays pauvres, leur meilleure option était encore de brûler les fossiles nécessaires à leur développement et donc à l’augmentation de leur « résilience ». Il y aurait bien sûr des perdants — le Bangladesh est souvent cité à l’époque — mais imaginer que les pays industriels ou ceux qui aspiraient à le devenir puissent sacrifier leur économie pour le bien‑être des plus pauvres était une illusion. Au pire, il resterait la possibilité de déménager des zones entières de la planète.

➤ Lire aussi | « Les plus pessimistes étaient beaucoup trop optimistes »・Jean-Baptiste Fressoz (2023)

À l’échelle internationale, les grandes conférences commencèrent à se succéder, mais sans modifier les bases économiques et géostratégiques du problème. L’une des premières du genre se tient à Toronto en 1988. La déclaration finale fait preuve d’une réelle ambition : réduire de 20 % les émissions mondiales de CO2 d’ici à 2005 par la mise en place d’une taxe sur les combustibles fossiles dans les pays riches, destinée à financer le développement et l’adaptation des pays pauvres. Mais des contre‑feux sont rapidement allumés. En 1988, une nouvelle institution est créée, le GIEC, dont le but explicite était de remettre les gouvernements au cœur du processus d’expertise. Parmi les trois groupes composant le GIEC, deux sont présidés par des climatosceptiques. Le groupe III, celui chargé des « solutions », est dirigé par l’Américain Robert Reinstein. Comme il l’expliquera plus tard, cette affaire de réchauffement n’est selon lui qu’un faux-nez des négociations commerciales. Les Européens, jaloux des ressources énergétiques américaines, cherchent à nuire à la compétitivité des États‑Unis en invoquant des objectifs de réduction d’émissions illusoires. En tant que chef de la délégation américaine à la conférence de Rio en 1992, il est chargé par son gouvernement de mettre en avant les solutions technologiques au réchauffement — même si lui-même n’y croyait guère. Cette « carte technologique » — c’est son expression — fut largement reprise tant elle arrangeait tout le monde : elle permettait de repousser à plus tard et dans des progrès futurs les efforts de décarbonation.

Transitionisme et climatoscepticisme sont loin d’être contradictoires. En 2002, un mémo de Franz Luntz qui est alors le principal communiquant au service du Parti républicain montre comment ces deux tactiques dilatoires peuvent fonctionner en tandem. Selon lui, les Républicains proches des intérêts pétroliers sont perçus comme vulnérables sur la question climatique. Ils ont besoin de modifier leur langage. Il leur faut par exemple employer le terme « énergie » en lieu et place de « pétrole », dire « energy company » pour désigner Exxon et consorts. De même, mieux vaut éviter « drilling for oil », qui évoque « une bouillasse noire et gluante », mais dire plutôt « energy exploration » qui paraît plus propre et renvoie à la technologie. Sur la question du climat, Luntz reprend la boîte à outils des marchands de doute et y ajoute l’idée de transition en cours. « Le débat scientifique est en train de se clore contre nous » écrit‑il, mais il reste « une fenêtre de tir ». Les Américains respectent la science et donc il faut insister sur le besoin de faire plus de science ou de la meilleure science. Et surtout, il faut parler d’innovation, souligner les baisses d’émissions déjà réalisées par le secteur privé et insister sur les progrès technologiques à venir. L’opposition aux normes et aux traités internationaux n’est pas contre le climat ou l’environnement. Au contraire : ces règles imposées par les étrangers entraveront la prospérité nationale et l’inventivité technologique américaines. C’est aussi à ce moment, sous la présidence de George W. Bush, que sont poussées les propositions de capture et de stockage du carbone, solutions impraticables à grande échelle, mais qui jouent un rôle clé dans les scénarios de neutralité carbone mis en avant par le GIEC.

Quelle « écologisation » au regard des dynamiques matérielles ?

Depuis que le monde se préoccupe officiellement du changement climatique, depuis 1992 et la conférence de Rio, les techniques — dont les énergies renouvelables — ont beaucoup progressé : il faut émettre presque deux fois moins de CO2 pour produire un dollar de PIB. Mais ce rapport entre deux agrégats est bien trop grossier pour comprendre les dynamiques matérielles. La baisse de l’intensité carbone de l’économie mondiale cache le rôle presque inexpugnable des énergies fossiles dans la fabrication d’à peu près tous les objets, un rôle qu’elles remplissent, il est vrai, de manière plus efficace. Depuis les années 1980, l’agriculture mondiale a accru sa dépendance au pétrole et au gaz naturel (ingrédient essentiel des engrais azotés) avec les progrès de la mécanisation et l’usage croissant d’intrants chimiques. L’extraction minière et la métallurgie deviennent plus gourmandes en énergie. L’urbanisation du monde pauvre a conduit à remplacer des matières peu émettrices comme le pisé ou le bambou par du ciment. L’extension des chaînes de valeur, la sous‑traitance et la globalisation accroissent les kilomètres parcourus par chaque marchandise ou composant de marchandise et donc le rôle du pétrole dans la bonne marche de l’économie. Tous ces phénomènes sont masqués par l’efficacité croissante des machines et le poids des services dans le PIB mondial (d’où l’impression de découplage), mais ils n’en sont pas moins des obstacles essentiels sur le chemin de la décarbonation.

➤ Lire aussi | Défataliser l’histoire de l’énergie・François Jarrige & Alexis Vrignon (2020)

Car la « transition énergétique » présentée comme la solution au réchauffement concerne surtout l’électricité, soit 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour l’aviation, le transport maritime, l’acier, le ciment, les plastiques, les engrais, l’agriculture, le bâtiment ou encore l’armement, les perspectives de décarbonation restent encore assez fantomatiques. Le déploiement des renouvelables va alimenter en électricité décarbonée une économie dont la constitution matérielle dépendra encore longtemps des fossiles. D’où la nécessité de quantités colossales « d’émissions négatives » après 2050 sous forme de BECCS, pour « bioénergie couplée à la capture et au stockage de carbone ». C’est sur cette promesse technologique sans fondement que reposait l’Accord de Paris.

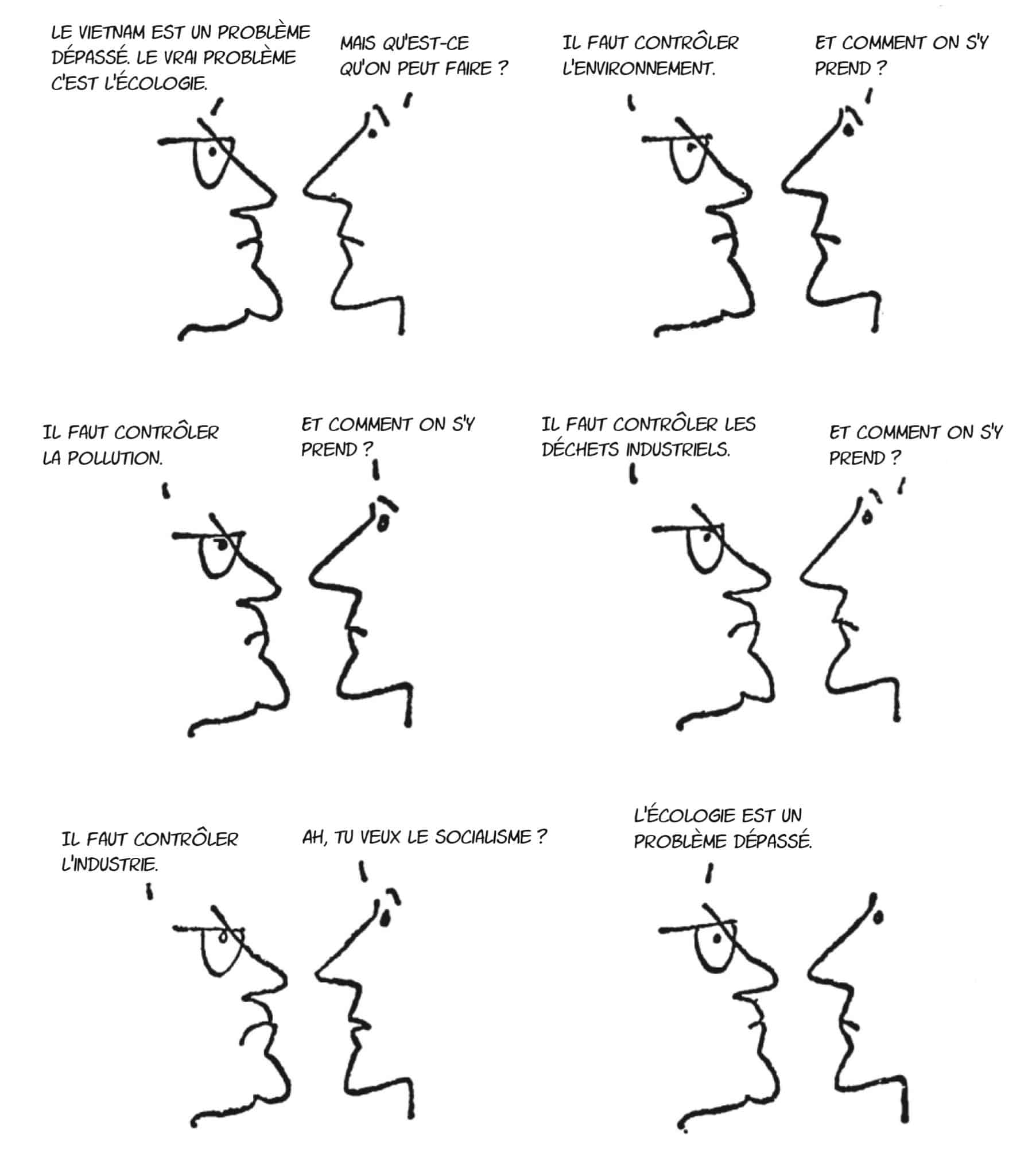

En 1970, l’éditorialiste du New York Times qui avait inventé le terme d’« ecological backlash» se moquait d’une rumeur colportée par la droite américaine, celle d’une collusion entre socialisme et environnementalisme. Peut‑être aurait‑il fallu explorer cette idée plus loin : lutter contre le réchauffement et la destruction des écosystèmes nécessite une transformation extraordinairement profonde du monde matériel et donc de notre société. Cela requiert non seulement le déploiement de nouvelles techniques, mais aussi et surtout le démantèlement accéléré de secteurs entiers de l’économie qui dépendent et dépendront longtemps des fossiles. Il s’agit bien d’une rupture avec le capitalisme industriel fondé sur la propriété privée des moyens de production. Denis Hayes, l’organisateur du premier Jour de la Terre, le reconnaissait volontiers : « Je soupçonne que les politiciens et les hommes d’affaires qui sautent dans le train de l’écologie n’ont pas la moindre idée de ce à quoi ils s’engagent […] Ils parlent de projets de traitement des eaux usées alors que nous contestons l’éthique d’une société qui, avec seulement 6 % de la population mondiale, représente plus de la moitié de la consommation annuelle mondiale de matières premières. »

L’idée de backlash a ceci de confortable qu’elle tend à naturaliser l’écologisation des sociétés. Elle donne l’impression que les revers actuels ne sont que temporaires. La transition serait en marche, il suffirait de l’accélérer. En fait, les ennemis de l’écologie — qu’ils soient populistes ou néolibéraux — ne sont que la face visible et grimaçante d’une force colossale, celle qui se trouve derrière l’anthropocène : non seulement le capitalisme, mais tout le monde matériel tel qu’il s’est constitué depuis deux siècles.

Sunday Telegraph, 26 avril 1970 (traduit en français)

➤ Lire aussi | Portrait du capitalisme en économie régénérative・Quentin Pierrillas (2020)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.

24.09.2025 à 19:14

Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire

La rédaction de Terrestres

Une nouvelle vague de conseils des Terrestres pour bien résister à la rentrée. Quatre livres au programme : des glaciers qui donnent le vertige, l'héritage de la lutte majeure de SOS Loire Vivante, un « manuel de dénoyade » pour s’immerger dans l’époque et un grand roman du dérèglement climatique. Bonnes lectures !

L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4216 mots)

Temps de lecture : 11 minutes

Beau livre · Les sources de glace · Olivier de Sépibus & Nastassja Martin

Le retrait des glaciers signe la catastrophe en cours, comme un condensé d’Anthropocène. Le livre Les sources de glaces participe de la mise en récit de ces disparitions et des luttes à naître pour ne pas qu’elles sombrent dans les oubliettes de la mauvaise conscience des Modernes.

Il faut l’avouer, en matière d’édition, le beau coûte cher, et notre conseil de lecture ne déroge pas à la règle. Si ses 37€ excèdent votre budget lecture, vous pouvez feuilleter l’ouvrage en librairie, le faire commander par votre bibliothèque ou vous le faire offrir. Mais il faut dire la beauté de l’objet, le travail d’orfèvre des éditions Paulsen, la peau duveteuse de la couverture, le chemin parfaitement maîtrisé qui serpente entre textes, poèmes et photographies.

Le regard s’égare dans l’image. On peine à saisir l’échelle, le plan, la nature même de ce que l’on voit. La verticalité parfois permet de ressaisir l’ensemble, il est immense. Par ses photos, Olivier de Sépibus nous fait sentir la texture du glacier, on effleure sa peau, poreuse, craquelée, épiderme endormi d’un dragon millénaire. Mais aussi, à mesure que l’on avance dans des séries chapitrées par la poésie magnifique de René Char, peau de chagrin : la moraine gagne, la neige brunie s’épuise en filet d’eau, il ne reste plus rien de blanc et pourtant, le glacier est là, immense, métamorphosé, mais partout présent dans la forme du vallon, la pente du pierrier.

Dans un texte dont on aurait rêvé pour Terrestres, mais qui se trouve ici dans un si bel écrin que l’on ne regrette vraiment rien, Nastassja Martin nous invite à sentir-penser le glacier comme sujet, un être animé, qui se gonfle et se dégonfle dans sa lente respiration annuelle, glisse, s’étale et dont la pulsation insuffle les battements du monde, circulant de l’océan aux sommets alpins et délivrant à tous les êtres l’eau qui les fait vivre. Le glacier renferme la mémoire du monde, et sa disparition signale les pathologies de notre civilisation.

Lorsqu’on considère le glacier comme une ressource, son épuisement inexorable invite à l’action. Si c’est un stock d’eau potable, bâchons-le pour en ralentir la fonte ; si c’est une source d’informations sur l’histoire longue de notre planète, extrayons des carottes pour les conserver dans des réfrigérateurs ; si c’est un substrat qui stabilise le sol et retient la montagne, le pompage subglaciaire pourrait offrir un répit pour les villages de l’aval. Mais si le glacier est un être avec lequel nous partageons le monde, qui nous constitue et auquel nous sommes liés de mille façons, alors cette agitation ne peut suffire. Pire, elle détourne de ce que nous devons aux êtres chers lorsqu’ils disparaissent : le recueillement, la joie de les aimer et la responsabilité de leur faire une place dans nos vies et nos mémoires pour transmettre ces liens à celles et ceux qui ne les connaîtront pas. J’ai l’impression que ce livre fait cela.

On ne « sauvera » pas les glaciers des Alpes, mais on peut faire vivre leurs fantômes afin que ces géants qui ont façonné les montagnes et ses habitants persistent sous d’autres formes. Transmettre la conscience de leur puissance, de leur majesté, quand bien même celles-ci ne se manifestent plus sous l’aspect grandiose d’une immense étendue blanche mais dans les formes modestes et surprenantes de cette vie nouvelle qui émerge et s’organise là où la glace se retire.

Comme le monument au pigeon disparu dont nous parle Aldo Leopold, mais libéré des réflexes mémoriels d’une civilisation bâtisseuse qui fige dans la pierre le souvenir de ses héros, ce livre contribue à une œuvre collective : inventer des récits et bricoler des mémoires, non pas tant pour honorer les êtres disparus que pour les garder bien vivants en nous et autour nous, comme autant de petites touches qui diffractent le sublime du paysage pour en faire un milieu plein de liens, de signes et de sens.

« Revers des sources :

pays d’amont,

pays sans biens,

hôte pelé,

je roule ma chance

vers vous »René Char, Retour amont – Poèmes

Virginie Maris

► Les sources de glace, d’Olivier de Sépibus & Nastassja Martin, Paulsen, 2025

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Récit · Au pied du barrage · Martin Arnould

Première enquête dans la nouvelle ligne de la collection Domaine du possible, désormais dirigée par Anne de Malleray, le livre de Martin Arnould nous replonge dans une lutte à la fois majeure et méconnue du mouvement écologiste français : le combat, à partir de 1986, de SOS Loire Vivante contre la construction programmée de plusieurs barrages sur le haut bassin de la Loire, en particulier celui de Serre-de-la-Fare qui menaçait d’engloutir vingt kilomètres de gorges sauvages entre Goudet et Solignac-sur-Loire.

En mêlant un amour palpable des lieux avec une description minutieuse des modes d’action et de l’organisation du mouvement, quelques éléments biographiques, des anecdotes, des connaissances écologiques et hydrographiques, une mise en perspective historique, Martin Arnould parvient à nous faire à la fois sentir et comprendre la lutte, notamment l’occupation résolue du site durant cinq ans, à partir de 1988, qui a fini par contraindre l’État à renoncer d’abord au barrage de Serre-de-la-Fare en 1991, puis à l’ensemble du programme d’aménagement lourd de la Loire en 1994.

Mais il faut dire aussi à quel point le livre constitue un pari éditorial réussi, qui amorce une vraie réflexion sur les manières de raconter les luttes et les expériences de l’écologie politique, pour « nourrir la critique et outiller l’action » comme le défend le nouveau manifeste de la collection.

Autour du récit principal, qui constitue la colonne vertébrale de l’ouvrage, on sinue ainsi entre les superbes dessins de Jean-Alfredo Albert (qui disent, depuis aujourd’hui, les paysages sauvés des eaux), les photographies historiques de la lutte (qui rappellent parfois la joie drôle et rageuse de celles de la lutte des femmes de Greenham) et un entretien particulièrement émouvant entre l’éditrice, Martin Arnould et son père, Jean-François, aujourd’hui âgé de 90 ans, figure de la lutte lui aussi.

Cette composition donne au livre la puissance croisée du témoignage, forcément partiel et partial, de l’un des acteurs de la lutte, et des matériaux plus bruts, qui permettent à chacun·e de s’approprier le récit, avec ses failles, ses étonnements, ses certitudes, ses doutes, ses enthousiasmes, tout en le laissant résonner avec nos propres attachements et nos propres expériences.

Je dois d’ailleurs dire que le livre m’a d’autant plus touché que nos séminaires de travail avec le collectif de rédaction de la revue se passent souvent dans ces coins de Haute-Loire que j’ai appris à aimer, et parce que j’ai aussi tenté de me bagarrer — avec nettement moins de succès — pour défendre un autre bout de Loire, plus en aval, contre un autre grand projet stupide et destructeur.

Ce côté « ouvert » d’un livre-matériaux et sa rencontre avec ma propre expérience affective et militante a d’ailleurs fait naître une interrogation — mais vos lectures feront certainement émerger d’autres questions !

Pour ma part, je n’arrête pas de me demander comment les militant·es de SOS Loire Vivante ont pu échapper à ce qui est aujourd’hui le quotidien de toute opposition à un grand projet, à savoir la violence policière constante, les expulsions du moindre début d’occupation, le fichage par les services de renseignement, bref la répression méthodique.

Le récit de la lutte n’est certes pas exempt de violence, avec notamment des incendies et des coups de fusil de la part des partisans du projet. Elle est aussi hantée par l’ombre du meurtre de Vital Michalon, tué en 1978 par la grenade d’un gendarme lors d’une manifestation antinucléaire à Creys-Malville, traumatisme durable du mouvement écologiste français.

Mais comme le concède Arnould avec un étonnement rétrospectif, les Premiers ministres successifs, de gauche comme de droite, de Rocard à Balladur, tous ont eu « l’obligeance de ne jamais envoyer les gendarmes mobiles, comme Jean-Marc Ayrault le fera à Notre-Dame-des-Landes ou Manuel Valls à Sivens » (p. 91). Pourquoi cette retenue ? Faut-il, comme semble le faire parfois l’auteur, chercher l’explication dans les formes d’organisation particulière revendiquées par SOS Loire Vivante (non-violence totale, composition politique très large, alliance avec de grandes ONG comme le WWF) ? Ou bien doit-on plutôt attribuer cette relative paix policière à un contexte politique particulier, un moment où, peut-être, le capitalisme n’a pas pleinement conscience de la menace existentielle qu’une écologie politique conséquente constitue pour lui ?

Le livre, par sa construction, laisse élégamment la question en suspens : à nous d’y réfléchir ! Ce faisant, il se place à l’endroit le plus juste pour raconter aujourd’hui un combat comme celui de Loire Vivante. Tout en contribuant à garder vivace la mémoire d’une lutte, il maintient cette mémoire ouverte : comme une matière à inspiration autant qu’à discussion.

Aurélien Gabriel Cohen

► Au pied du barrage de Martin Arnould, Actes Sud, 2025

Essai · Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines · Alexis Pauline Gumbs

Ce n’est pas vraiment un recueil de poésie, ni un récit de « nature writing » à la première personne, et pas un pamphlet antispéciste non plus. Non noyées est un peu tout ça, et aussi autre chose : un « manuel de dénoyade » pour respirer dans des conditions irrespirables qui explore dix-neuf « leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines » (le féminin générique est employé à travers le livre). S’auto-définissant comme « semeuse de troubles queer noire, évangéliste de l’amour et cousine aspirante de tous les êtres sensibles », Alexis Pauline Gumbs s’est imposée ces dernières années comme une penseuse incontournable des féminismes Noires, de l’écologie, et des maternités radicales.

Du « droit à l’obscurité » inspiré de la baleine à bec, aux pratiques d’alimentation collectives et circulaires des raies manta, en passant par l’abandon confiant des dauphins-pandas qui s’échouent sur les rivages, certains que la marée les ramènera à la mer, l’autrice tisse habilement savoirs naturalistes et poésie pour décrire les existences étonnamment queer, féroces, et parfois ludiques des mammifères de la mer. Au-delà des dualismes stériles – entre spirituel et politique, masculin et féminin (jusque dans le choix des polices de caractères, qui explorent une écriture dégenrée), elle pratique « l’art de l’identification » : non pas un geste de nomination, de capture ou de classification d’autres espèces, mais un mouvement par lequel on se reconnaît en elles, et avec elles.

Celles et ceux qui s’attendent à trouver ici un manifeste antiraciste pour une justice interespèces rigoureusement argumenté risquent d’être désorientés, peut-être même irrités, par l’absence de direction programmatique, par la pluie de « je t’aime » qui émaillent le texte, et par la primauté accordée à la résonance sensible plutôt qu’à la critique acérée. Pour reprendre le titre de la célèbre invitation d’Audre Lorde à nommer ce qui est structurellement invisibilisé, coulé et marginalisé, la poésie n’est pourtant pas un luxe, et encore moins quand elle rend hommage aux héritages des féministes Noires et qu’elle nous permet de nous identifier « avec une personne qui appartient soi disant à une autre espèce ». Encore faut-il accepter de ralentir. Et là encore, nous pouvons apprendre des mammifères marines : la phoque commune, lorsqu’elle plonge, peut faire tomber les battements de son cœur à trois, parfois quatre par minute (leçon 17).

Les dessins de Maya Mihindou sont d’une puissance radieuse, et à eux seuls, justifient qu’on ouvre le livre et qu’on s’y attarde – des baleines, des bateaux, des racines, des bulles et des sirènes s’entrelacent, nagent, s’affrontent, et résistent, évoquant la mue, la fugitivité, le souffle et la guérison – c’est magnifique, ça fait songer, et, comme dirait l’ami à qui j’ai envoyé des photos du livre par message, « purée, ça donne tellement envie de se faire tatouer » !

Léna Silberzahn

► Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs,

Burn~Août / Les liens qui libèrent, 2024

Roman · Le Déluge · Stephen Markley

Le roman de Stephen Markley intitulé Le Déluge, paru aux États-Unis en 2022, prend la forme d’une fresque sociale et politique décrivant les affres d’une civilisation prise dans la tourmente du réchauffement climatique.

Situé dans le contexte géopolitique des États-Unis, le décor dressé par l’auteur au début du roman est des plus réalistes. On y retrouve ce qui semble de plus en plus, aujourd’hui, former le tissu de nos vies quotidiennes et de notre actualité médiatique : multiplication des catastrophes écologiques, montée de la violence et du fascisme, développement des technologies numériques, de l’IA et des systèmes de surveillance.

Sur une période temporelle allant de 2013 à 2039, on suit les trajectoires de personnages mis à l’épreuve de ces bouleversements et de leurs conséquences sur les plans intime, social et politique. Des liens, frictions, échos ou dépendances se nouent entre les vies de Tony, climatologue menacé de mort pour ses travaux sur la fonte des glaces arctiques ; de Keeper, jeune prolétaire drogué et désœuvré devenu le jouet involontaire de groupes terroristes ; d’Ashir, ingénieur informaticien qui construit des systèmes de modélisation prédictifs pour tenter de limiter les effets de la crise climatique ; de Murdock, ancien démineur de l’armée américaine recruté par un groupe de saboteurs ; de Kate, jeune militante transformée en égérie internationale de la lutte écologique ; de Jackie, publicitaire BCBG avide d’ascension sociale, prête à vendre son âme aux lobbys pétroliers et industriels pour empêcher le vote d’une loi sur le climat ; ou encore celle du « Pasteur », ancien acteur hollywoodien converti à l’évangélisme qui utilise les réseaux sociaux et la réalité virtuelle pour diffuser massivement son message d’apocalypse.

Quelles réponses chacune de ces trajectoires tente d’apporter aux bouleversements engendrés par le réchauffement climatique, pour le meilleur comme pour le pire ? Markley nous fait entrer dans la tête de chaque personnage pour suivre les mouvements et métamorphoses qui s’opèrent en lui au cours du temps et face aux événements, tout en explorant les effets de résonance ou de rétroaction à distance qui se produisent entre ces lignes de vie, tissant la toile d’une intrigue complexe, prise dans les soubresauts d’une Terre en éruption.

La montée se fait tout en crescendo, augmentant en proportion du déchaînement et de la multiplication des catastrophes écologiques – montée des eaux, méga-feux, sécheresses, ouragans, tempêtes -, exacerbant les inégalités, les dominations de classe, la déshumanisation technologique et le racisme qui déchirent la société américaine contemporaine.

À mesure que l’étau climatique se resserre, toutes ces vies se trouvent emportées dans le mouvement d’une spirale collective infernale au sein de laquelle elles ne cessent de se débattre et de chercher des issues. La montée en puissance des catastrophes écologiques nourrit une angoisse grandissante et une désagrégation du corps social, se traduisant par la montée de politiques techno-sécuritaires et autoritaires qui ne font, en retour, qu’accroître les violences et les destructions.

Le roman tire sa force de la description progressive et minutieuse, quasi-scientifique, de la complexité des ressorts, à la fois politiques, économiques, sociaux et psychologiques, qui participent à la formation de cette spirale infernale. Il déplie aussi la palette des choix qui s’offrent à nous aujourd’hui pour tenter d’y répondre et leurs possibles conséquences sur notre avenir commun : transformation sociale, réforme politique, quête eschatologique, sacrifice apocalyptique ou repli identitaire violent. Sa lecture peut indéniablement susciter de l’éco-anxiété, tant la dystopie qui s’y dessine semble réaliste, fidèle portrait d’un ensemble de tendances à l’œuvre dans notre monde contemporain.

Mais il est aussi possible de le voir comme une œuvre cathartique, réveillant et explorant toutes les émotions de pitié et de terreur que peuvent susciter les bouleversements de notre époque, moins pour condamner les lecteurs à la passivité et à l’inaction que pour leur donner les moyens d’appréhender un réel de plus en plus complexe, en révélant les tensions, contradictions, et ambivalences de notre nouvelle condition.

Sophie Gosselin

► Le Déluge de Stephen Markley, Albin Michel, 2024 (traduit de l’américain par Charles Recoursé)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci

!

L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contre-Attaque

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview