Abonnés Continu Une International Société Économie Climat Etats-Unis Vidéos Idées

24.04.2024 à 20:00

Nestlé contraint de détruire deux millions de bouteilles de Perrier après une contamination bactérienne

Dans un arrêté du 19 avril, le préfet du Gard a mis en demeure l’entreprise de « suspendre sans délai » l’exploitation de l’un de ses sept captages de Vergèze, dans le Gard.

Dans un arrêté du 19 avril, le préfet du Gard a mis en demeure l’entreprise de « suspendre sans délai » l’exploitation de l’un de ses sept captages de Vergèze, dans le Gard.

24.04.2024 à 19:47

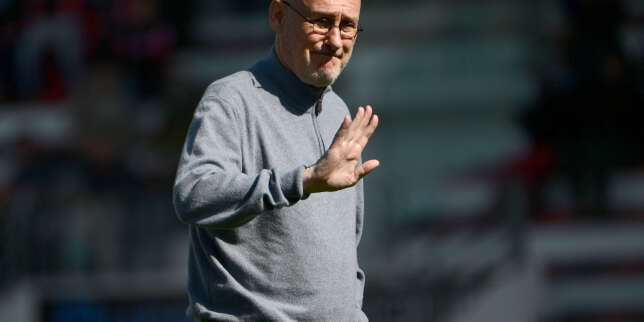

L’enquête visant Bernard Laporte pour soupçons de blanchiment de fraude fiscale classée sans suite

L’enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée avait démarré le 21 septembre 2020 à la suite d’un signalement de Tracfin, la cellule antiblanchiment du ministère de l’économie, selon le Parquet national financier.

L’enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée avait démarré le 21 septembre 2020 à la suite d’un signalement de Tracfin, la cellule antiblanchiment du ministère de l’économie, selon le Parquet national financier.

24.04.2024 à 19:37

Les paiements en espèces dans l’UE limités à 10 000 euros par les eurodéputés

Certains pays, comme la France, disposent déjà de règles plus strictes que la nouvelle disposition européenne mais dans d’autres Etats, comme l’Autriche ou l’Allemagne, les paiements en liquide restaient jusqu’ici illimités.

Certains pays, comme la France, disposent déjà de règles plus strictes que la nouvelle disposition européenne mais dans d’autres Etats, comme l’Autriche ou l’Allemagne, les paiements en liquide restaient jusqu’ici illimités.

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- La Croix

- Euronews

- Le Figaro

- France 24

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE

- Courrier Europe Centle

- Euractiv

- Toute l'Europe

- INTERNATIONAL

- Equaltimes

- CADTM

- Courrier International

- Global Voices

- Info Asie

- Inkyfada

- I.R.I.S

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- N-Y Times

- Orient XXI

- Of AFP

- Rojava I.C

- OSINT / INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- G.I.J.N

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Issues

- Les Jours

- Le Monde Moderne

- LVSL

- Marianne

- Médias Libres

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Extrême-droite

- Human Rights

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie

- Vrai ou Fake ?