Accès libre

21.04.2024 à 19:31

Le Sénégal à l’ère du souverainisme et des incertitudes

Randy Nemoz

Texte intégral (3236 mots)

Après des années de secousses politiques marquées par des émeutes et manifestations meurtrières, le Sénégal bascule dans l’inconnu. Une aventure politique portée par une jeunesse qui a vu en Ousmane Sonko l’étincelle de l’espoir : une fenêtre vers un avenir sans chômage, sans corruption, et peut-être, aussi, sans la France. Après de nombreux rebondissements judiciaires, c’est le fidèle de Sonko, Bassirou Diomaye Faye, qui a pu se porter candidat et emporter l’élection présidentielle. Le jeune inspecteur des impôts de 44 ans a nommé son mentor au poste de Premier ministre dans la foulée. L’occasion pour ces souverainistes aux accents panafricanistes et aux accents parfois conservateurs de mettre en place la politique de ruptures promise à la jeunesse sénégalaise en se confrontant à la réalité du pouvoir. Retour sur l’ascension d’un ovni politique, volontiers taxé de « populiste » quand son projet se veut avant tout « pragmatique ».

Dix ans d’ascension fulgurante

Il aura fallu dix ans à Ousmane Sonko et son fidèle Diomaye Faye pour conquérir le pouvoir au Sénégal. En 2014, ces deux inspecteurs des impôts créaient le PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), un parti souverainiste fondé sur la dénonciation de la dépendance de leur pays aux intérêts étrangers et de la corruption des élites qu’ils ont vue et combattue quand ils étaient fonctionnaires. En très peu de temps, ce discours trouve un écho puissant dans une jeunesse plus diplômée que les générations précédentes mais davantage frappée par le chômage (selon une enquête, 29% de jeunes Sénégalais se disent sans emploi). En 2019, Sonko crée la surprise en devenant le troisième homme de la présidentielle et s’impose rapidement comme le premier opposant au gouvernement de Macky Sall, qu’il accusera d’être corrompu et de défendre les intérêts de la France. Il est temps d’assumer, selon l’opposant, « la préférence nationale ».

À partir de là, l’affrontement sera rude, et le pays secoué par des crises politiques sévères, ponctuées de manifestations sanglantes. Le bilan humain des récentes émeutes est lourd : en mars 2021, l’arrestation d’Ousmane Sonko, à la suite d’accusations par une jeune employée de salon de massage de viols répétés et de menaces de mort, a provoqué des mouvements de protestation violentes qui ont fait 14 morts et 500 blessés. En mai 2023, vingt-trois personnes ont perdu la vie après une nouvelle condamnation du leader pour « corruption de la jeunesse ». Ces événements illustrent la profondeur de la crise politique et sociale que traverse le pays, mais aussi le bras de fer qui a opposé le jeune Ousmane Sonko et son aîné Macky Sall – président depuis 2012, qui a longtemps laissé planer le doute sur son éventuelle candidature à un troisième mandat alors même que la Constitution prévoit une limite de deux consécutifs. Et c’est l’une des nombreuses fautes commises par l’ex-président, qui a ainsi fourni à ses adversaires l’occasion de se poser comme les défenseurs de la démocratie face à un homme prêt à tout pour s’agripper au pouvoir.

La jeunesse sénégalaise, moteur de la révolte, a vu en Ousmane Sonko l’étincelle d’un renouveau. Les arrestations et condamnations répétées des cadres du PASTEF furent dénoncées comme politiquement motivées, et ont exacerbé un sentiment général d’injustice face à un système perçu comme corrompu et aliéné aux intérêts étrangers. Dans un pays où les trois quarts de la population ont moins de trente-cinq ans, la logique de confrontation avec la jeunesse choisie par Macky Sall était vouée à l’échec. Alors même qu’il faisait retomber la pression en annonçant renoncer à un troisième mandat le 1er juillet 2023, Sall tentait d’en finir avec le PASTEF en prononçant la dissolution du parti et l’emprisonnement de nombreux cadres, dont Sonko et Faye. Ceux-ci, plutôt que d’appeler à la révolte comme le souhaitait une partie de leurs partisans, vont jouer la carte de l’apaisement. La bataille de l’opinion était gagnée, ils en étaient désormais persuadés : leur heure viendrait.

Les ressources halieutiques du Sénégal sont pillées par des chalutiers géants venus de l’Union européenne et d’Asie, qui amenuisent les réserves et ne laissent que des miettes aux pêcheurs locaux

Dans ce contexte tumultueux, c’est donc Bassirou Diomaye Faye, discret bras droit du charismatique Sonko, qui est devenu le candidat du PASTEF. Après onze mois de prison, il n’a eu, aux côtés de Sonko, que dix jours pour battre campagne – du 14 au 24 mars. Les affiches présentent les deux visages côte à côte, flanquées du slogan Diomaye mooy Sonko : Diomaye, c’est Sonko. Et Sonko, c’est Diomaye. Une manière d’afficher un projet national devant l’ambition d’un seul homme, et de renforcer leur image de hérauts de la démocratie.

À l’arrivée de cette confrontation violente, c’est une victoire électorale impressionnante pour le PASTEF qui l’emporte dès le premier tour avec 54% des suffrages. Faye président, il nomme Sonko premier ministre. Cette légitimité électorale écrasante devrait leur conférer la légitimité nécessaire pour mener certaines des nombreuses réformes promises, à commencer par les changements institutionnel : limitation de l’hyper-présidentialisme, création d’un poste de vice-président pour équilibrer le pouvoir exécutif, interdiction du cumul des mandats.

Sur ce champ, ils souhaitent également renforcer la séparation des pouvoirs pour en finir avec la mainmise de l’exécutif. Des mesures aptes, pour leurs défenseurs, à revitaliser le système démocratique sénégalais. La réalisation de ces objectifs va toutefois rapidement se confronter à un parlement qui leur est hostile : l’exécutif pourra décider de le dissoudre pour retourner aux élections en septembre et espérer obtenir une majorité. D’ici-là, il pourra profiter de la force du régime présidentiel pour répondre rapidement aux très grandes attentes populaires en gouvernant par décret. Quitte à renier une partie de leurs promesses démocratiques ?

Souverainisme et panafricanisme

Au-delà des réformes institutionnelles, Faye et Sonko entendent donner au pays sa pleine souveraineté, d’abord comprise comme l’indépendance vis-à-vis de l’ancienne puissance coloniale. En juillet 2021, Sonko lançait, parmi d’autres envolées : « Il est temps que la France lève son genou de notre cou. Sept siècles de misère faits de traite humaine, de colonisation et de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. » Ces discours ont trouvé un écho dans la jeunesse, et des émeutiers ont à plusieurs reprises visés des entreprises françaises, à l’image des magasins Auchan pillés à diverses reprises. Sonko dénonce l’installation de multinationales de distribution telles qu’Auchan et consorts qui « phagocytent inexorablement nos petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire ». Il compte y remédier en revoyant les Accords de partenariat économiques (APE) avec l’Union européenne pour limiter ces installations… et y préférer l’émergence de grands distributeurs sénégalais.

Au-delà, ce sont tous les contrats d’exploitation étrangers que le nouvel exécutif compte renégocier, pour qu’ils soient enfin « gagnant-gagnant ». Les enjeux sont importants, surtout à la veille du démarrage de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le pays. En 2022, Ousmane Sonko affirmait que seuls 10% des revenus de l’exploitation du pétrole et du gaz reviendrait au Sénégal. Les contrats rendus publics, la réalité est autre et le bénéfice pour le pays s’approcherait davantage des 60% – quand bien même une incertitude demeure quant à leur effectivité.

Faye et Sonko entendent aussi protéger les ressources halieutiques très importantes tant pour la consommation de nombreuses familles que pour les économies locales, et nationale. Elles contribuent à 3,2% du PIB et représentent plus de 10,2 % des exportations du Sénégal selon un rapport de 2022 du Département américain de l’agriculture. Mais depuis quelques années, elles sont pillées par des chalutiers géants venus de l’Union européenne et d’Asie, qui amenuisent les réserves et ne laissent que des miettes aux pêcheurs locaux dont beaucoup finissent par préférer tenter l’aventure, dangereuse, de la migration vers l’Europe.

Autre point cardinal : la réforme monétaire et la fin du Franc CFA, dénoncé comme un instrument de domination française. La CEDEAO planche depuis quelques temps sur une monnaie commune, « l’eco ». Mais le projet tarde à aboutir. Et si la monnaie commune (ou une monnaie nationale arrimée à une monnaie communautaire) ne devait pas voir le jour, Sonko et Faye se montrent résolus à créer leur propre devise nationale. Le nouveau ministre de l’économie, Abdourahamane Sarr, spécialiste des questions monétaires et connaisseur des arcanes de la finance internationale, devra en faire sa priorité. Il est attendu au tournant, dans un pays à la balance commerciale structurellement déficitaire.

Malgré la virulence du discours de Sonko, le soutien affiché par la France insoumise ou sa défense par l’avocat Juan Branco, le pouvoir hexagonal a tenu à échanger avec les leaders du PASTEF avant leur élection. Alors que le parti promettait d’expulser les soldats français basés à Dakar, ils pourront finalement rester. Emmanuel Macron plaide depuis des années pour réformer le Franc CFA, et avait même proclamé sa fin en décembre 2019 aux côtés du président ivoirien Alassane Ouattara. Mais de nombreuses voix se sont levées pour dénoncer le projet de la nouvelle monnaie « eco ».

« Populiste » pour ses détracteurs, Sonko se veut avant tout « pragmatique ». Technique, ambivalent, son programme reflète l’attelage hétéroclite du PASTEF, qui s’étend d’anciens communistes à des libéraux

Certes, les versants les plus problématiques du Franc CFA devraient être abolis : acronyme franc CFA, représentation française au sein des instances de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’obligation pour celle-ci de déposer la moitié de ses réserves de change auprès du Trésor français, etc. Mais certains fondamentaux seraient conservés : la parité fixe avec l’euro, la liberté de transfert des capitaux et revenus, et la tutelle du Trésor français sur le franc CFA et la BCEAO à travers sa prétendue « garantie » de convertibilité. Nul doute que le nouveau pouvoir sénégalais ne se contentera pas de cette semi-réforme, prévue pour 2027 seulement.

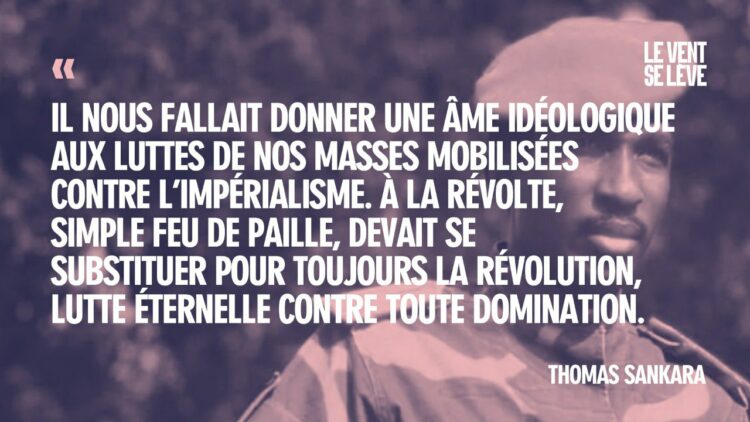

Si Sonko est présenté comme un projet « panafricaniste de gauche », s’il revendique l’héritage de Thomas Sankara, le projet d’Ousmane Sonko est en bien des points éloignés de l’héritage du révolutionnaire bukinabè. Le programme de Sonko se réclame du « pragmatisme » et porte des mesures aux contours parfois flous, imprégnées d’un certain libéralisme économique.

De quoi le projet « pragmatique » de Sonko est-il le nom ?

Le programme social du PASTEF est manifestement restreint : la promesse de mieux redistribuer les richesses est faite, mais le projet n’est pas un projet de classe. Le niveau des revenus n’est jamais évoqué, dans un pays où le salaire minimum est autour de 64 000 FCFA (à peine moins de 100 euros), ni celui du temps de travail – alors que des jeunes au salaire minimum travaillent 72 heures par semaine sans congés payés. De ceux-là il ne sera pas question non plus, pas davantage que de retraites, ou de droits syndicaux.

Le programme du PASTEF, prévoit en revanche des « politiques efficientes de gestion de la dette publique » et favorise largement les investisseurs privés dans tous les domaines. Il prône la création d’un livret d’épargne pour les financer les PME, « une politique budgétaire qui rationalise les dépenses publiques », les partenariats public-privé… tout en affirmant la nécessité d’un « État interventionniste et stratège », le développement de « l’économe sociale et solidaire » et de l’approche coopérative.

Souhaitant renforcer le secteur primaire pour atteindre l’auto-alimentation, il porte une « réforme agraire basée sur la sécurisation des droits fonciers des exploitations familiales et des investissements privés ». Finalement, ce programme fait la part belle aux « entrepreneurs » mais ne parle pas des salariés, réservant son volet social aux « plus démunis » et aux « handicapés ». Il y a loin de la révolution bukinabè portée par Thomas Sankara, référence constante de Sonko, à ces mesures aux allures sensiblement libérales !

Toujours ambivalent, sur l’éducation par exemple, le programme pose un constat peu flatteur pour le corps enseignant : « notre système d’éducation et de formation s’empêtre depuis des décennies dans un engrenage de difficultés et un magma de revendications. Il se singularise par des effectifs pléthoriques, un fort taux de déperdition scolaire, des grèves récurrentes des enseignants, un quantum horaire jamais atteint, des enseignements trop généralistes et la mise à l’écart de nombre d’enfants de la République ». A contrario, dans les propositions figure la volonté de recruter des enseignants pour en finir avec les classes multigrades. Elles prévoient aussi une taxe qui ne dit pas son nom sur les entreprises pour financer le système éducatif et construire de nouvelles écoles. Et suggère un renforcement des liens entre entreprises, écoles et universités, dans une tradition toute libérale.

L’écologie trouve une place dans le projet présidentiel, avec des plans de lutte contre la pollution et de résilience face au changement climatique, une stratégie nationale de gestion des déchets et le développement de l’éducation au développement durable. La recherche est aussi une priorité annoncée du nouvel exécutif, avec une volonté de moderniser l’État pour embrasser le passage à l’ère du numérique. Développement des infrastructures, soutien au tourisme, grand plan d’accès à l’eau, souveraineté alimentaire, sécurité… tout y passe. Au risque d’un grand flou idéologique. « Populiste » pour ses détracteurs, Sonko se veut avant tout « pragmatique ». Technique, ambivalent, le programme reflète l’attelage hétéroclite que constituent le PASTEF et sa coalition, qui s’étend d’anciens communistes à des libéraux et des conservateurs.

Ces derniers ont aussi réussi à marquer leur empreinte dans les discours de Sonko et de Faye. En témoigne une déclaration d’Ousmane Sonko datant 2022, affirmant que l’une de ses premières mesures serait de durcir la criminalisation de l’homosexualité. Une mesure destinée à s’attirer les bonnes grâces du collectif de religieux musulmans And samm jikko yi (« Ensemble pour la sauvegarde des valeurs » en wolof), qui voulaient durcir la loi en vigueur selon laquelle les homosexuels sont passibles de peines de prison allant d’un à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 F CFA (de 152 à 2 287 euros environ).

Un traditionalisme religieux qui se veut pourtant moderne, et qui vaut aux deux leaders d’être qualifiés de salafistes. Contrairement à ses prédécesseurs, Faye ne s’est pas embarrassé de courbettes envers les confréries soufies encore très influentes au Sénégal (et persécutées par les courants extrémistes au niveau mondial). Les nouveaux chefs sénégalais incarnent la montée du courant réformiste salafiste au Sénégal qui prône une relation à Dieu sans intermédiaire, une vision plus moderne de l’islam au Sénégal. Avec un écho certain dans la jeunesse.

Au-delà des discours, ils entendent incarner ces positions conservatrices : le jeune président assume sa polygamie (tout comme son premier ministre) et l’affiche fièrement. Une posture qui dénote encore avec la vision féministe d’un Thomas Sankara qui luttait pour l’émancipation des femmes – et s’opposait à la polygamie. Tandis que le PASTEF possède en son sein un véritable mouvement de défense des droits des femmes, certaines sont montées au créneau pour dénoncer le faible nombre de femmes nommées à des ministères dans le nouveau gouvernement : 4 femmes sur 30 ministres, soit 13% contre 18% dans le précédent.

Enfin, Ousmane Sonko est souvent pointé du doigt pour sa volonté de remettre en place la peine de mort. Une série de prises de positions qui l’éloignent du camp progressiste tel qu’il a pu exister sur le continent africain. Si Sonko a réussi un tour de force magistral en conquérant le pouvoir après avoir conquis le cœur de la jeunesse, en l’espace de seulement dix ans, l’avenir reste plus incertain que jamais. Mais l’aspiration à la souveraineté dont son élection témoigne demandera plus que des discours et des demi-réformes pour êtres satisfaite.

18.04.2024 à 14:51

Loi sur la fin de vie : progrès ou régression collective ?

Juliette Duchesne

Texte intégral (3737 mots)

En mars dernier, Emmanuel Macron annonçait les grands axes du projet de loi sur la fin de vie, à l’occasion d’un entretien donné à La Croix et Libération. Le texte, préparé par l’exécutif, devait encore être soumis au Conseil d’État, avant d’être présenté en Conseil des ministres, puis examiné par les députés fin mai. Un « cheminement démocratique » et une « réflexion transpartisane » devant aboutir « de manière très pragmatique » à la légalisation de l’aide médicale à mourir (AMM). Présentée comme l’unique solution dans les cas de fin de vie « humainement difficiles », la mesure se veut à la fois progressiste, consensuelle et courageuse. Une rhétorique qui s’avère néanmoins creuse face à l’abandon du système de santé, à l’œuvre depuis une trentaine d’années. Alors que près de 300.000 personnes décèdent chaque année sans avoir eu accès à des soins palliatifs (environ 50% des décès annuels) et que le nombre d’USP (unités de soins palliatifs) continue de diminuer en France, le projet de loi sur la fin de vie risque de fragiliser encore davantage ces unités indispensables à l’accompagnement des personnes malades.

La fabrique d’un consensus autour de la fin de vie

Le projet de loi s’inspirerait de l’avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), publié le 13 septembre 2022. Le document, intitulé « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité », évoque en effet la dépénalisation de l’AMM, tout en précisant « qu’il ne serait pas éthique d’envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte ». Une précaution sur laquelle Claire Fourcade, médecin et présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) insistait, quelques jours plus tard, en rappelant que, dans l’immédiat, « nous ne manquons pas d’une loi, mais de moyens. » Pourtant, c’est précisément sur la question du « cadre d’accompagnement de la fin de vie » – autrement dit, la législation en vigueur – qu’Emmanuel Macron et sa Première ministre Élisabeth Borne, entendent intervenir, favorisant l’effet d’annonce à l’approfondissement des dispositions déjà existantes.

L’argument de l’exécutif ? Un projet de loi qui ferait consensus dans la société française. Emmanuel Macron assure avoir consulté « les patients, les familles, les équipes soignantes, la société ». Une affirmation contestée par Emmanuel de Larivière, membre du conseil d’administration de la SFAP et médecin en soins palliatifs à Bordeaux. Ce dernier nous raconte : « Il y a un an et demi, nous [la SFAP] avons créé un collectif qui réunit différentes organisations médicales pour parler de la fin de vie. Tous ces gens, qui ont été élus pour représenter les professionnels du soin, viennent apporter une réponse commune. Malgré nos sollicitations, nous n’avons été reçus qu’une seule fois par le gouvernement. La réunion n’avait pas d’ordre du jour et les personnes qui nous recevaient se sont à peine présentées. » Pour lui, « ce sont des gens qui réfléchissent seuls. »

Le 11 mars 2024, le lendemain des premières annonces, quinze associations de professionnels des soins palliatifs publiaient un communiqué commun pour dénoncer le décalage entre le projet de l’exécutif et la réalité de leur métier. Dans son entretien, Emmanuel Macron évoque un délai de deux jours pour « tester la solidité de la détermination du patient », suivis de « quinze jours maximum » pour que le médecin étudie sa demande et accepte, ou non, d’administrer le produit létal. Une proposition jugée invraisemblable par les professionnels, à plusieurs égards.

Dans la grande majorité des cas, les malades qui arrivent en soins palliatifs avec la volonté d’en finir changent d’avis, dès lors qu’ils ont été correctement pris en charge.

D’une part, la rigidité du protocole ne permet pas d’appréhender « l’ambivalence du désir de mort » auquel les soignants sont confrontés au quotidien. Pour eux, la volonté d’un malade de mettre fin à ses jours ne relève jamais d’un choix individuel, clair et définitif. Dans la grande majorité des cas, les malades qui arrivent en soins palliatifs avec la volonté d’en finir changent d’avis, dès lors qu’ils ont été correctement pris en charge. Cela implique la présence et la disponibilité d’une équipe soignante (médecins, infirmiers, aide-soignants, psychologues) pour apaiser les souffrances physiques et psychiques du patient, suivre l’évolution de sa maladie et répondre à ses craintes ainsi qu’à celles de ses proches. Emmanuel de Larivière nous confie que « souvent, derrière les demandes de mort, il y a surtout des demandes de soin et d’accompagnement. La mission des soignants est de répondre à la fois à la douleur physique et aux souffrances existentielles du patient ».

D’autre part, si le projet est adopté, les soignants devront endosser la lourde responsabilité d’accepter ou non de prescrire la mort. Or, selon eux, une telle décision ne pourrait avoir lieu sans une longue phase de prise en charge, de soin, d’observation et de dialogue avec le patient. Elle devrait également être collégiale, en accord avec la loi Leonetti de 2005 qui encadre la pratique des soins palliatifs. Dans le délai prévu par l’actuel projet de loi, ces précautions déontologiques risquent d’être difficiles à respecter, assurent les équipes soignantes.

La méconnaissance des soins palliatifs

En présentant son projet de loi comme « une vraie révolution d’humanité et de fraternité en action », Emmanuel Macron néglige l’engagement et la capacité des soignants à accompagner la fin de vie. La présidente de la SFAP, Claire Fourcade, précise, à ce titre, que « l’aide à mourir est au cœur des soins palliatifs ». Pour elle, aider à mourir consiste à préserver les derniers moments de vie, à l’inverse du projet de loi qui prévoit de les supprimer. Une substance létale serait administrée « par la personne elle-même ou, lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsque aucune contrainte d’ordre technique n’y fait obstacle, soit par le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne ». Ces deux situations prévues dans le texte correspondent, dans la terminologie médicale, à l’euthanasie (lorsque l’intermédiaire est un soignant) et au suicide assisté (lorsque l’intermédiaire est un tiers désigné).

Le refus du chef de l’État d’employer les termes appropriés a pour effet de maintenir le flou sur les pratiques palliatives actuelles et sur les conséquences que le projet pourrait engendrer. Depuis l’adoption de la loi Leonetti de 2005, toute personne majeure a la possibilité de rédiger, à tout moment, une directive anticipée, afin de préciser les soins médicaux qu’elle souhaiterait ou non recevoir dans le cas où elle se trouverait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Cette possibilité est souvent méconnue par la population française. D’après un sondage BVA, publié en février 2021 seulement 18% des sondés déclaraient avoir rédigé des directives anticipées. La loi bannit également l’obstination déraisonnable et définit les modalités des « arrêts de traitements ».

La loi Claeys-Leonetti de 2016 rend, quant à elle, possible, dans certains cas très précis et à la demande du patient, le recours à la sédation profonde et continue (SPC). Cette pratique consiste à endormir le malade dont le pronostic vital est engagé à court terme, afin de le soulager entièrement jusqu’à sa mort. Contrairement aux idées reçues, un patient sédaté ne perçoit plus aucun symptôme de sa maladie. Il ne ressent ni douleur, ni faim, ni soif. Il est comme anesthésié.

Un manque de soutien aux équipes soignantes

Il convient donc de se demander quelles sont les lacunes du système de santé français dans l’accompagnement des malades en fin de vie. D’abord, se pose la question de l’accessibilité des soins palliatifs. D’après un rapport sénatorial de 2021, 26 départements français (dont la Guyane et Mayotte) ne disposent d’aucune unité de soins palliatifs (USP) et trois départements ne disposent que d’un lit dédié aux soins palliatifs pour 100 000 habitants. Pourtant, depuis la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, le nombre d’USP sur le territoire a été multiplié par trois (on est passé de 54 USP en 1999 à 164 en 2019).

En 2021, le cinquième plan national pour les soins palliatifs prévoyait d’achever le déploiement des USP afin que « plus un seul département ne soit dépourvu de structure palliative à l’horizon 2024 ». Une promesse qui ne s’est accompagnée d’aucun effort financier, au contraire. Dans son rapport de juillet 2023 consacré à l’offre de soins palliatifs, la Cour des comptes remarque qu’après une « augmentation continue du financement des soins palliatifs » ces dix dernières années, « les crédits du plan 2021-2024 ont enregistré une baisse de 10 millions d’euros ».

Aux besoins financiers s’ajoute un manque de plus en plus grand de personnel soignant. En février dernier, l’unique USP publique des Yvelines, à Houdan, fermait ses portes. Depuis un an et demi, l’unité ne fonctionnait plus qu’avec une chef de service à mi-temps. Dans un entretien au Figaro, cette dernière évoque une situation « prévisible » compte tenu des « problèmes de recrutement » et des « appels à l’aide » pendant plusieurs mois, sans réponse. Désormais, les deux seules USP du département, l’une à Versailles et l’autre à La Verrière, dépendent d’établissements privés et totalisent 22 lits pour 1,4 millions d’habitants.

Le départ massif des soignants et la difficulté de les remplacer sont symptomatiques d’une profession devenue de moins en moins attractive, en raison du manque de moyens et de la déconsidération des responsables politiques. Une fracture qui ne semble pas prête de s’apaiser : d’après une enquête réalisée par la SFAP auprès de plus de 2 000 professionnels (dont les deux tiers ne sont pas adhérents à la SFAP), 83 % des personnes se disent inquiètes face à l’évolution attendue de la loi et plus d’un médecin sur cinq travaillant en soins palliatifs songerait à quitter ses fonctions si l’aide médicale à mourir était mise en place dans son service.

Plus d’un médecin sur cinq travaillant en soins palliatifs songerait à quitter ses fonctions si l’aide médicale à mourir était mise en place dans son service.

Le risque est grand que les compétences palliatives, développées depuis les années 1980 en France, disparaissent petit à petit, faute d’effectifs et de formation suffisante. Dans un article du Monde daté de mars 2023, Elise Perceau-Chambard, professeur en médecin palliative, confirmait qu’en formation initiale, les questions relatives à la fin de vie occupent, selon les facultés « entre six et dix heures en deuxième cycle », tandis qu’elles sont inexistantes en premier cycle. Cette lacune dans la formation des étudiants explique pourquoi de nombreuses structures qui le souhaiteraient, peinent à recruter de nouveaux soignants. Dans une étude de 2020, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie établissait un décalage de 30 % entre les effectifs réels et le nombre de postes à pourvoir. Une donnée structurante pour comprendre la crise du système de santé, que la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, n’a pas évoquée lors de sa présentation du projet de loi en Conseil des ministres, le 10 avril dernier.

Des patients livrés à eux-mêmes

Réduire la question de la fin de vie à celle de la « liberté individuelle » de « choisir sa mort » reviendrait à négliger les conséquences sociales, économiques et sanitaires d’un tel projet de loi à court, moyen et long terme. À court terme, l’adoption du texte ne fera que conforter – voire légitimer – l’abdication du politique face à la dégradation du système de santé. Le volet consacré au développement des soins palliatifs témoigne en effet de l’absence d’ambition du gouvernement macroniste en matière de santé publique. Il prévoit un milliard d’euros supplémentaire dans l’organisation des soins sur dix ans, soit une augmentation de 6% par an. Un effort minime, quand on sait que 50% des malades qui décèdent chaque jour en France, n’ont pas eu accès à des soins palliatifs.

Dans son avis du 10 avril dernier, le Conseil d’État précise que « des dispositions législatives, voire réglementaires, sont insuffisantes, à elles seules, pour combler le retard constaté » et note que le texte, en tant que tel, ne comporte ni obligation de moyen, ni disposition programmatique permettant de « fixer des objectifs clairs à l’action de l’État ». Dès le mois de septembre 2023, pourtant, plusieurs députés de tous bords avaient appelé à distinguer « la criticité du développement des soins palliatifs » qui « fait aujourd’hui consensus » de l’aide à mourir, qui renvoie à des positionnements éthiques et politiques très disparates dans la société. D’après eux, voter dans le même temps pour deux projets « par essence différents » les « priverait collectivement de la liberté d’expression que [leur] confère la Constitution ».

En proposant de « regarder la mort en face », Emmanuel Macron condamne en réalité les plus vulnérables de la société.

À moyen terme, le droit de « choisir sa mort » pourrait bien se transformer en « laisser mourir », notamment pour les malades les plus isolés. Au-delà des souffrances physiques ou psychiques, qui ne peuvent être apaisées sans une prise en charge adaptée, les maladies dégénératives s’accompagnent généralement d’une perte d’autonomie et d’une dégradation des compétences cognitives (mémoire, vision, langage, gestes du quotidien…) Dans ces conditions, la volonté de mourir ne peut s’expliquer à la lumière d’une simple décision individuelle. La capacité du malade à se projeter dans l’avenir, aussi court soit-il, dépend de nombreux facteurs sociaux et économiques (soutien de l’entourage, localisation et qualité du lieu de vie…) Dans une tribune publiée dans Marianne en mai 2023, plusieurs soignants s’interrogeaient ainsi sur la place et le rôle du politique : « Faudrait-il choisir de limiter les soins des personnes lourdement malades et handicapées et leur proposer l’aide à mourir ? Ou bien faudrait-il décider de se donner collectivement les moyens, certes onéreux et exigeants, pour accompagner les personnes vulnérables dans ces périodes difficiles de leur vie ? »

Face à ces questions, la Cour des comptes pointait, deux mois plus tard, un « manque de stratégie globale, à moyen et à long terme » affectant l’efficacité de l’organisation de l’accès aux soins. Au-delà des hôpitaux, le rapport insiste sur la nécessité de mieux coordonner les acteurs (soignants et aides-soignants) au sein des schémas régionaux de santé, de rapprocher les soins des lieux de vie (à domicile et en Ehpad, notamment) et de « renforcer la sensibilisation de l’opinion à notion d’accompagnement palliatif de la fin de vie ». Autant de recommandations qui ne semblent pas avoir été prises en compte dans l’élaboration du projet de loi. En proposant de « regarder la mort en face », Emmanuel Macron condamne en réalité les plus vulnérables de la société.

Vers la normalisation de la mort administrée ?

Sur le long terme, enfin, il semble difficile d’imaginer que les conditions d’accès à l’aide à mourir ne soient pas étendues, au détriment des soins et de la culture palliative. Pour le moment, l’exécutif prévoit l’octroi de l’aide à mourir aux patients « capables d’un discernement plein et entier », atteints d’une « maladie incurable » avec « pronostic vital engagé à court ou moyen terme » et subissant des souffrances « réfractaires », c’est-à-dire qui ne peuvent être soulagées. Mais ces critères reposent en réalité sur une interprétation médicale discrétionnaire. D’après Emmanuel de Larivière, ces derniers ne pourront qu’évoluer avec le temps, puisque « de nombreux cas feront jurisprudence ».

Il suffit pour s’en convaincre d’observer l’exemple du Canada, où l’aide médicale à mourir (AMM) a été autorisée en 2016, dans des conditions proches de celles évoquées par Emmanuel Macron. Depuis 2021, le pronostic vital du demandeur n’a plus besoin d’être engagé à court terme. Désormais, toute personne souffrant d’une maladie ou d’un handicap qui « ne peut être soulagé selon les conditions qu’[elle juge] acceptables » peut demander l’AMM. Depuis 2023, enfin, les personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative cognitive, comme l’Alzheimer, peuvent également y avoir accès. Entre 2022 et 2023, le nombre de demandes a augmenté de 31% entre 2021 et 2022.

Au Canada, le nombre de demandes d’AMM a augmenté de 31% entre 2021 et 2022.

En intégrant l’administration de la mort au sein même de la relation de soin, le projet de loi rend possible la normalisation de l’aide à mourir, sur le modèle canadien. Derrière un discours d’humanisme et de fraternité, emprunté au chef de l’État, plusieurs groupes d’intérêt réclament ainsi l’extension du droit à l’AMM au nom du principe de non-discrimination de la loi. Dans une tribune publiée dans Le Monde, le 10 avril dernier, les présidents de l’Association à mourir dans la dignité (ADMD) et de la MGEN réclamaient que la condition de pronostic vital engagé soit retirée du texte, pour « assurer une pleine égalité de tous devant la loi ». Fin janvier, la MGEN avait déjà envoyé une lettre aux députés, pour les convaincre de la nécessité d’une « évolution de la loi qui permette une fin de vie libre et choisie ».

Dans les prochaines années, le vieillissement de la population française et l’augmentation du nombre de maladies graves risquent de peser sur un système de santé publique déjà mal en point. Couplée à la réduction des dépenses publiques, y compris dans le domaine de la santé, la légalisation de l’aide à mourir pourrait bien conduire à la disparition des soins palliatifs au profit d’une solution moins coûteuse, préférant la mort individuelle à la vie collective.

17.04.2024 à 19:51

La menace iranienne ? Au-delà du bruit médiatique

Soraya Nouri

Texte intégral (2340 mots)

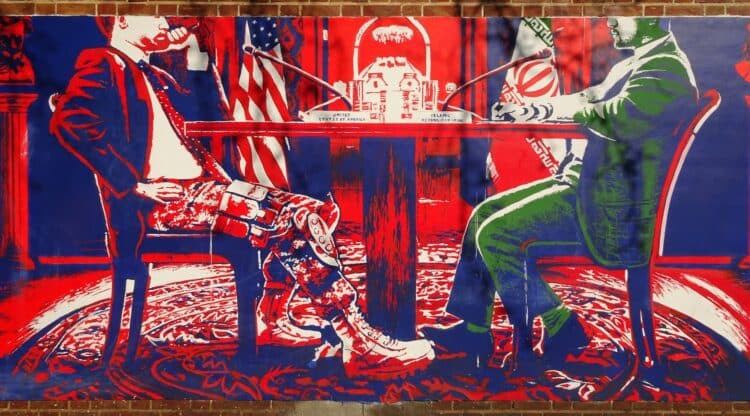

Les tirs de l’Iran contre Israël, en riposte au bombardement de son consulat à Damas, ont fait l’objet d’un commentaire médiatique particulièrement intense. Tandis que les chancelleries occidentales, tout en réaffirmant leur attachement à Tel-Aviv, ont appelé à la désescalade, l’arène télévisuelle est devenue le théâtre de toutes les outrances et de toutes les simplifications. Ainsi, les choses auraient peu changé depuis la Révolution iranienne de 1979. La République islamique, fanatiquement hostile à « l’Occident » et sur la voie du réarmement nucléaire, représenterait une menace vitale pour la stabilité du Moyen-Orient et la sécurité des Européens. Une vision des choses qui jure avec l’opportunisme de la politique étrangère du pays, bien plus fluctuante que les dirigeants iraniens – et leurs adversaires les plus acharnés – ne veulent le reconnaître.

À vrai dire, la séquence a un goût de déjà vu. La réaction médiatique également.

Juin 2019, Iran : des « gardiens de la Révolution » abattaient un drone américain, non loin de la frontière. Après une surenchère verbale de part et d’autre, Donald Trump annulait l’envoi de bombardiers, dix minutes avant leur départ programmé selon ses dires. Bluff ? Revirement de dernière minute ? Les historiens auront peut-être un jour le fin mot de l’histoire.

Quelques mois plus tard, un drone américain abattait Qassem Soleimani en Irak, commandant en chef des « gardiens de la Révolution ». Après quelques semaines d’une rhétorique incendiaire, l’Iran se contentait d’une réplique mesurée contre des installations militaires américaines, toujours en Irak.

Pour les deux parties, ces escarmouches avaient leur utilité. Côté iranien, elles justifiaient le tour de vis supplémentaire imposé par le pouvoir, dans un contexte de mobilisations sociales intenses. Côté américain, elles justifiaient la doctrine de « pression maximale » de l’administration Trump contre les mollahs.

Si l’Iran n’est pas un acteur rationnel, à quelle impulsion répond-il en ciblant Israël ? À un « désir maléfique » (sic) de « revanche contre l’Occident », selon un chroniqueur du Point.

Mais les deux parties n’avaient pas intérêt à aller plus loin. Un conflit ouvert aurait causé d’incommensurables dommages à l’Iran, et Donald Trump ne pouvait risquer de s’engager dans un nouveau bourbier au Moyen-Orient après avoir fait campagne sur « la fin des guerres sans fin ». Les deux acteurs avaient porté des coups millimétrés, aptes à satisfaire les « faucons » de leur camp tout en évitant l’engrenage qui conduirait à l’escalade.

La République islamique, acteur plus opportuniste que doctrinaire, plus tacticien que fanatique ? Les récentes tirs sur Israël semblent avaliser cette grille de lecture. Spectaculaires par leur ampleur et le précédent qu’ils marquent – il s’agit de la première attaque directe contre l’État hébreu -, ils n’étaient pas de nature à infliger des dommages conséquents.

Ainsi que le rappelle Michel Duclos, conseiller pour l’Institut Montaigne : « c’est une frappe limitée, essentiellement symbolique, destinée à faire beaucoup de bruit mais pas trop de mal ». Le chercheur Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (CERMAN) va jusqu’à déclarer au Monde – dans un article au titre qui suggère pourtant l’inverse – : « les Iraniens ont observé une grande transparence dans leur réponse. Ils ont veillé à ce que les Américains et les Israéliens soient assez préparés pour contrer ces frappes ».

Sur les chaînes d’information en continu et les plateaux télévisuels, ces analyses sont méthodiquement balayées. La République islamique y est décrite comme obnubilée par Israël et « l’Occident », incapable de la moindre once de pragmatisme et du moindre sens tactique.

Surenchère éditorialiste, escalade diplomatique

Considérer l’Iran comme un acteur qui met en regard moyens et fins, évalue les rapports de force et s’adapte à la conjoncture, comme n’importe quelle entité géopolitique ? C’est très explicitement ce que refuse Caroline Fourest sur le plateau de LCI. « On a beaucoup parlé de la rationalité de Monsieur Poutine, si on parle de celle des mollahs c’est encore plus inquiétant », y déclare-t-elle, généralisant au passage ce postulat d’irrationalité à l’ensemble des systèmes autoritaires.

Si donc l’Iran n’est pas un acteur rationnel, à quelle impulsion répond-il en ciblant Israël ? À un « désir maléfique » (sic) de « revanche contre l’Occident », selon les mots d’un chroniqueur du Point. On lui reconnaîtra au moins le mérite de la clarté. Tout comme à la présentatrice Laurence Ferrari qui, dans un édito halluciné sur CNews, s’en prend à « la litanie “il faut éviter l’escalade” » : face à un « État tyrannique dirigé par des religieux sanguinaires », les atermoiements pacifistes font le jeu, pêle-mêle, « du communautarisme, de l’islamisme, du soutien déguisé au jihadisme », au Moyen-Orient, en France et même « en Australie ».

Le reste de la discussion encadrée par Laurence Ferrari est à l’avenant, au point que le spectateur a l’étrange sensation de remonter le temps et d’être téléporté en 2003, dans une émission portant sur la guerre d’Irak. Ainsi, il n’est pas question de droit international : il s’agit de « défendre un modèle » dans une guerre « entre le camp du bien et le camp du mal », « entre deux visions de la société ». À mesure que les invités se répondent les uns aux autres en s’approuvant mutuellement, une question revient : « faut-il intervenir avant que l’Iran accède à l’arme nucléaire » ? Entre deux ricanements ironiques à l’adresse de « la désescalade », la « retenue » et la « communauté internationale », on rappelle qu’Israël « est à la pointe de l’Occident » et « qu’en se défendant, Israël défend l’Occident ».

Loin de ces pitreries médiatiques, les diplomaties occidentales sont plus mesurées. Si les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont apporté un soutien militaire au « dôme de fer » israélien pour intercepter les missiles iraniens, ils ont tous, à leur manière, appelé à la désescalade. Benjamin Netanyahou aurait même temporairement renoncé à riposter contre l’Iran suite à un appel de Joe Biden.

Mais dans le même temps, des mesures coercitives sont annoncées contre l’Iran, par les mêmes chancelleries qui n’avaient pas eu un mot pour le bombardement de son consulat par l’armée israélienne en Syrie. Ainsi, les États-Unis et l’Union européenne ont annoncé que les sanctions financières contre l’Iran, déjà dévastatrices, seront intensifiées.

Du reste, un relâchement des tensions entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden n’est pas à exclure. Sous pression du Parti républicain, qui lui reproche d’avoir permis à l’Iran de récupérer des fonds séquestrés sous l’administration Trump, le président démocrate pourrait durcir sa politique iranienne, ce qui l’alignerait mécaniquement sur les positions israéliennes les plus radicales.

Pour Téhéran, la volonté de préserver sa puissance régionale, qui passe par la pérennisation du pouvoir syrien et le statu quo au Liban, impose de ne pas entrer en conflit ouvert avec Israël.

Car à l’encontre du ton apocalyptique des chaînes de grande écoute, Israël sort gagnant de la séquence. Il a même remporté une « victoire » éclatante, ose un élu français – du reste peu suspect d’une hostilité prononcée à l’égard du gouvernement israélien – : « Israël a fait oublier l’inhumanité des représailles lancées contre Gaza, mobilisé à ses côtés les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne et obtenu le discret mais efficace soutien militaire de plusieurs des pays arabes. Parce que tous craignent les entreprises de déstabilisation des mollahs, Israël vient de reconstituer un front de proches et d’alliés qui pourtant désapprouvaient toujours plus les politiques de Benjamin Netanyahou ». Est-ce l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement israélien s’est lancée depuis plusieurs mois dans une stratégie tous azimuts d’internationalisation du conflit, multipliant les frappes au Liban, en Syrie, et dernièrement sur le consulat iranien de Damas ?

Au-delà de la rhétorique

Loin du monolithe théocratique que présentent les chaînes d’informations, la République islamique d’Iran se caractérise par un pragmatisme certain. Officiellement, sa ligne diplomatique reste inchangée depuis la révolution de 1979 : négation de la légitimité d’Israël et appel à constituer un front uni en faveur de la Palestine. Dans les faits, elle a très largement été infléchie.

Les relations entre le Hamas et l’Iran se sont subitement détériorée depuis le soulèvement syrien de 2011 contre Bachar al-Assad : tandis que l’organisation palestinienne avait rallié les insurgés, Téhéran avait soutenu Damas par le truchement du Hezbollah. La volonté de maintenir en place le gouvernement syrien, proche allié de la République islamique, surdétermine la lecture iranienne des enjeux géopolitiques régionaux.

Aussi comprend-on pourquoi le Hezbollah, fortement lié à l’Iran, qui le pousse à la modération, est demeuré en retrait depuis le 7 octobre. Ainsi que l’écrit le chercheur Joseph Daher dans nos colonnes : « Depuis le commencement du soulèvement syrien de 2011, le Hezbollah a progressivement abandonné une stratégie prioritairement axée sur la confrontation armée avec Israël. Une partie de cette évolution découle du fait que l’Iran, son principal soutien, ne souhaite pas affaiblir le Hezbollah dans un nouveau conflit avec Israël ». Pour Téhéran, la volonté de préserver sa puissance régionale, qui passe par la pérennisation du pouvoir syrien et le statu quo au Liban, impose de ne pas entrer en conflit ouvert avec Israël.

Une analyse de plus long terme aurait rappelé que les relations entre la République islamique d’une part, Israël et les Occidentaux de l’autre, n’ont pas toujours été antagoniques, loin s’en faut. Qu’au milieu des années 1980, Israël, obnubilé par Saddam Hussein, a fait pression sur les États-Unis pour que des armes soient fournies à Téhéran contre l’Irak, et a lui-même procédé à des livraisons à hauteur de centaines de millions de dollars. Qu’à plusieurs reprises la diplomatie iranienne a proposé « d’ouvrir des négociations avec les États-Unis sur tous les sujets – programme nucléaire, soutien au Hamas et au Hezbollah, reconnaissance d’Israël ». Que l’invasion américaine de l’Irak, en 2003, a bénéficié d’une enthousiaste coopération militaire iranienne – ouvrant ainsi la voie à l’influence iranienne dans la région.

Mais sans doute est-il plus confortable de colporter l’image d’un régime ataviquement motivé par une « revanche contre l’Occident »…

14.04.2024 à 19:10

Le modèle américain des esclavagistes français : retour sur la contre-révolution atlantique

Simon Férelloc

Texte intégral (5338 mots)

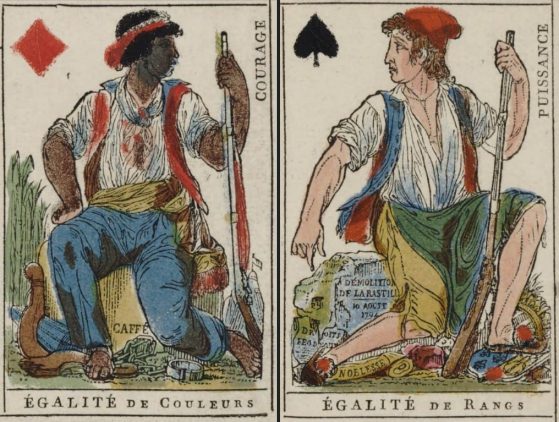

« Le 14 juillet 1789, le peuple a montré quels idéaux il voulait suivre. Et toujours durant notre histoire nous avons trouvé (…) des alliés sûrs et des amis. Les États-Unis d’Amérique sont de ceux-ci ». C’est avec ces mots qu’Emmanuel Macron accueillait le président Donald Trump le 14 Juillet 2017, suggérant une amitié pluriséculaire entre les deux pays. Et une filiation entre la Guerre d’indépendance américaine et la Révolution française, la Constitution des États-Unis et la Déclaration de 1789. Une continuité transatlantique qu’incarne le marquis de La Fayette, « héros des deux mondes », dans l’imaginaire collectif. Cette vision des choses néglige les fractures survenues entre les deux républiques sur la question de l’esclavage et des colonies. Dès le départ, les colons esclavagistes français considèrent avec scepticisme l’agitation révolutionnaire en Métropole – et avec intérêt l’expérience sécessionniste américaine. Lorsqu’une insurrection de travailleurs asservis éclate dans les colonies françaises et que la République jacobine finit par abolir l’esclavage, les États-Unis opèrent un rapprochement stratégique avec les colons français. Au point d’en arriver au stade d’une « quasi-guerre » avec la France…

« J’ai toujours été pour une république libre, pas pour une démocratie, qui est un gouvernement arbitraire, sanglant, tyrannique, cruel et intolérable ». À l’origine de ces propos, l’un des « pères fondateurs » des États-Unis d’Amérique, le président John Adams, frère d’armes de Georges Washington – second chef d’État américain et premier locataire de la Maison Blanche. Dans ce le même texte, Adams évoque avec horreur Maximilien Robespierre, incarnation de la révolution jacobine française, comme « l’exemple parfait du premier personnage d’une démocratie ».

Cette opposition entre les révolutions américaine et française peut étonner. Depuis les années 1950, ces deux phénomènes sont tendanciellement regroupés dans une même séquence – la « révolution atlantique » – ainsi que dans une matrice idéologique commune : constitutionnelle, républicaine et libérale. Cette vision de l’histoire, initiée par Jacques Godechot et Robert Palmer, a été immédiatement critiquée par les historiens de l’école « jacobine » de la Révolution. Ces derniers considèrent qu’il s’agit là d’une lecture « atlantiste », motivée par la volonté de souder le bloc occidental face au communisme « totalitaire » dans le contexte de la Guerre froide.

Aujourd’hui, bien que la majorité des historiens reprenne une grille de lecture atlantique pour analyser « l’âge des révolutions », il s’agit plutôt de comparer celles-ci en insistant sur les éléments délaissés par les travaux de Godechot et Palmer. Désormais ce sont notamment « les enjeux coloniaux, la question de l’esclavage et de ses acteurs […], la Révolution haïtienne, les indépendances ibéro-américaines et la réfraction de ces évènements sur le continent africain1» qui font l’objet d’une attention particulière.

Des questions qui mettent en exergue l’ampleur des différences entre le « fédéralisme » américain et la radicalité révolutionnaire française et haïtienne. Et qui permettent de comprendre les convergences entre les « pères fondateurs » américains et les colons français de Saint-Domingue2, des Petites Antilles et de la Guyane. Si ces groupes coloniaux se réclament de la « révolution » – comprise comme une rupture avec les monarchies métropolitaines – ils n’en forment pas moins des aristocraties du « nouveau monde ». C’est ce dont témoigne la défense acharnée de leurs privilèges économiques, sociaux et raciaux ainsi que leurs revendications autonomistes vis-à-vis de la loi métropolitaine.

La possible diffusion de la révolution des esclaves de Saint-Domingue dans le reste des Antilles, voire sur le continent américain, est une source d’angoisse pour les États-Unis

Ainsi, c’est aux colons français de la Caraïbe que les insurgés américains peuvent être comparés, bien plus qu’aux révolutionnaires de l’Hexagone. À rebours du mouvement d’émancipation qui a conduit à l’abolition de l’esclavage par la République française en 1794, ainsi qu’à l’indépendance d’Haïti dix ans plus tard, c’est bien un phénomène de contre-révolution coloniale qui a vu le jour. Dans les colonies françaises comme aux jeunes États-Unis.

Le modèle américain, phare des colons français

Le 16 décembre 1773, une cinquantaine de colons américains s’introduit sur trois navires anglais amarrés dans le port de Boston afin d’y détruire une cargaison de 40 tonnes de thé importées depuis l’Angleterre. Désormais célébré aux États-Unis comme la Boston Tea Party, cet évènement incarne l’intensification des tensions entre les colons de la Nouvelle-Angleterre et la métropole britannique. Il marque le refus, par les « Treize colonies », d’accepter l’importation de marchandises à bas coût issues de Londres. En 1775, ces tensions dégénèrent en conflit armé, qui s’achève six ans plus tard par la bataille décisive de Yorktown.

Cette guerre marque une rupture significative puisqu’elle constitue la première sécession aboutie d’une colonie contre sa métropole. La lutte pour l’indépendance américaine, justifiée au nom des principes de liberté et de tolérance religieuse, fut avant tout motivée par des considérations économiques : l’émancipation d’un système commercial dominé par les Britanniques. Les Treize Colonies étaient alors devenues assez prospères pour se débarrasser de la tutelle de Londres, davantage perçue comme un fardeau fiscal que comme un protecteur. Devenus indépendants, les États-Unis ont atteint un double objectif : la conquête de la liberté commerciale mais aussi la consolidation du système colonial esclavagiste.

La naissance de cette nouvelle république suscite un fort intérêt dans les autres colonies esclavagistes où prospèrent des plantations administrées depuis l’espace américain ou les métropoles européennes. Les colons des Antilles françaises et en particulier de Saint-Domingue – premier producteur de sucre au monde – sont ainsi attentifs au processus américain. Malgré l’existence de l’Exclusif – un régime commercial interdisant aux colons français de faire affaire avec l’étranger –, les Treize colonies sont de longue date un partenaire économique prépondérant des Antilles françaises. Dès le milieu du XVIIIe siècle, l’Amérique du Nord commerçait douze fois plus avec les colonies françaises qu’avec les Indes occidentales britanniques. La guerre de Sept Ans (1756-1763) n’a fait qu’interrompre ce phénomène qui se poursuit au cours des décennies suivantes3. En outre, une très grande partie de la contrebande dans les Antilles est organisée par les négociants américains.

Dans un premier temps, la rébellion américaine est venue contrecarrer l’anglomanie des colons français qui idéalisaient jusqu’alors le self-government britannique et aspiraient secrètement à se placer sous tutelle londonienne4. Toutefois, les travaux de Giulio Talini ont montré que les colons français s’identifient rapidement aux revendications des insurgés américains. La lutte de ces derniers contre le système britannique fait écho aux revendications coloniales françaises contre le « despotisme ministériel ». Ainsi, la Chambre d’agriculture de la Martinique – institution représentative des grands planteurs blancs – écrit le 22 janvier 1780 que « la révolution en Amérique ne peut manquer d’en opérer une dans le commerce de toutes les nations5». La guerre d’indépendance, qui accrédite l’obsolescence d’un monde dominé par les monarchies européennes, constitue un catalyseur des revendications de liberté commerciale.

Bien que les colons dissimulent encore leurs aspirations sécessionnistes, le risque d’une séparation est bien compris dans l’Hexagone – et notamment par Turgot, l’ancien secrétaire d’État à la Marine et contrôleur général des Finances (1774-1776). La décision française de concéder des dérogations commerciales à l’Exclusif en 1784 peut être interprétée comme une tentative de répondre aux doléances des colons. Toutefois, ce régime d’Exclusif « mitigé » démontre à nouveau la prépondérance commerciale des États-Unis puisqu’entre 1786 et 1789 plus de la moitié des importations étrangères dans les ports coloniaux français sont américaines6. Ces raisons économiques déterminent les colons français à s’engouffrer dans la brèche ouverte par la Révolution pour concrétiser leurs velléités autonomistes. Avec pour phare le modèle américain.

Le lobbying colonial : une contre-révolution à son propre compte

Conscients des opportunités de réforme fiscale offertes par la convocation des États-généraux, les colons français parviennent à faire admettre leurs délégués parmi les représentants de la Nation en 1789. Dans le même temps, ils poursuivent un agenda sécessionniste larvé. À Paris, ils constituent un lobby dont l’objectif est d’obtenir l’autonomie politique des colonies, afin d’éviter que les principes de la Déclaration des Droits de l’Homme puissent s’y appliquer. À ce titre, le dualisme juridique proclamé par la Constitution américaine de 1787, qui laisse chacun des États fédérés libres d’autoriser ou non l’esclavage et la traite, sert de modèle aux esclavagistes français7. Les planteurs des Antilles mettent ainsi en évidence la dichotomie qui existe entre les États américains du Nord, abolitionnistes, et ceux du Sud, esclavagistes8.

Afin d’atteindre leur but, les colons mettent en place une alliance de circonstance avec les députés des ports négociants métropolitains9. Cette stratégie permet de reléguer au second plan le conflit entre colons et négociants autour du commerce exclusif au nom de la préservation de leur intérêt commun : la pratique de l’esclavage et de la traite des Noirs. Ce sont ainsi les colons qui diffusent les « éléments de langage » repris par les négociants français, et qui justifient l’esclavage au nom de la différence de climat entre l’Europe, l’Amérique ou l’Afrique ; ou encore de l’infériorité supposée des Africains.

En parallèle de leur activisme esclavagiste dans l’Hexagone, les colons sont aussi des ségrégationnistes convaincus qui refusent d’admettre les « libres de couleur » au sein des assembles coloniales. Face à cette situation, les Noirs et Métis libres de Saint-Domingue déclenchent plusieurs révoltes, dont celle de Vincent Ogé, à la fin de l’année 1790, est demeurée la plus emblématique. La situation déjà très tendue de la colonie échappe à tout contrôle dans la nuit du 22 au 23 août 1791 lorsque les esclaves se soulèvent à leur tour dans la plaine du nord de Saint-Domingue. Afin d’éviter que l’Assemblée nationale ne mette fin au « préjugé de couleur » (la ségrégation au sein des « libres ») pour tenter d’apaiser les troubles, les colons entretiennent la désinformation sur la nature de la guerre civile.

Les États-Unis occupent une place centrale dans ce processus car, comme le rappelle l’historien Manuel Covo, ils constituent le principal canal de diffusion des informations coloniales vers l’Europe10. Dans le même temps, les colons français appellent à l’aide leurs homologues du monde hispanique et britannique. En février 1793, un groupe de colons, emmené par Pierre-Victor Malouet, négocie le traité secret de Whitehall qui propose de livrer Saint-Domingue à la Grande-Bretagne en échange d’une intervention de Londres pour mater la révolte des esclaves.

Les planteurs n’oublient pas de solliciter l’aide américaine. Bien que les États-Unis ne possèdent pas encore de marine de guerre, leur capacité à approvisionner rapidement les Antilles revêt un caractère vital dans le contexte de la révolution des esclaves. C’est pourquoi les planteurs de Saint-Domingue missionnent le « député extraordinaire » Joseph-Charles Roustan pour Philadelphie (alors capitale des États-Unis) afin d’obtenir des approvisionnements en nourriture et en munitions ainsi qu’un soutien militaire terrestre.

Cette délégation coloniale a été envoyée sans en avertir Paris. Cette volonté de court-circuiter l’Assemblée nationale indigne l’ambassadeur français aux États-Unis, Jean-Baptiste de Ternant, qui aurait rappelé à Roustan que Saint-Domingue est « une province de France et non un État indépendant11». Finalement, les États-Unis ne se portent pas au secours des colons. Cette inaction est sans doute due à la volonté de ne pas déclencher une guerre avec la France en intervenant directement dans l’une de ses colonies.

Progressivement, la situation géopolitique de l’espace américano-antillais se reconfigure autour de l’affrontement entre deux camps. D’un côté, une alliance informelle des puissances esclavagistes qui regroupe les colons français, les États-Unis et la Grande-Bretagne (avec l’appui moins déterminant de l’Espagne). De l’autre, une convergence idéologique croissante entre révolutionnaires français – qui se rallient aux thèses abolitionnistes – et mouvements insurrectionnels regroupant les « libres de couleur » et les esclaves de Saint-Domingue. Elle atteint son acmé le 4 février 1794, lorsque la République française proclame l’abolition de l’esclavage et un soutien militaire aux insurgés des colonies. Un retournement spectaculaire par rapport à la période précédente, durant laquelle les États-Unis avaient reçu l’appui de la France dans leur guerre fondatrice contre la Grande-Bretagne.

Ce basculement peut être considéré comme l’aboutissement de la rivalité coloniale franco-américaine. Cette dernière a modelé l’espace antillais au cours du XVIIIe siècle ; ainsi que le rappelait le président John Adams : « le commerce des Antilles fait partie du système américain12». On peut aussi y voir des raisons idéologiques. Aux yeux des Américains, l’ancienne métropole britannique serait devenue un allié bien plus recommandable que la France révolutionnaire, qui a proclamé l’abolition universelle de l’esclavage tout en suivant une politique économique perçue comme dirigiste et hostile au libre commerce. Surtout, la possible diffusion de la révolution des esclaves de Saint-Domingue dans le reste des Antilles, voire sur le continent américain est une source d’angoisse et un repoussoir absolu aux États-Unis.

Les États-Unis : refuge et base arrière des colons français

Pour l’heure, ni la Révolution haïtienne, ni l’abolition française de l’esclavage le 4 février 1794 n’impactent durablement le système esclavagiste américain. Certes, la crainte de la contagion révolutionnaire conduit le Congrès américain à promulguer une loi interdisant la traite (c’est-à-dire le commerce d’esclaves mais non l’esclavage) au niveau fédéral en 1794. Cette action législative reste pourtant lettre morte. En effet, la diminution des campagnes de traite, due à la révolution de Saint-Domingue a été compensée dès 1796.

Cette « quasi-guerre » ayant opposé les deux Républiques laisse des traces. Elle pousse ainsi les États-Unis à se doter d’une marine de guerre pour la première fois.

Pire : entre 1794 et 1800, les exportations américaines d’esclaves doublent en direction de la colonie espagnole de Cuba (1997 expéditions en 1794 contre 3906 en 1800) tandis que les importations vers la Géorgie et les Carolines explosent (400 expéditions en 1794 contre 5655 en 1796, avant un coup d’arrêt entre 1798 et 1800, du en partie au conflit avec la France)13. Afin d’expliquer l’absence d’effet de la loi anti-traite de 1794, le chercheur Andy Cabot pointe l’inexistence d’une flotte de guerre capable de contrôler l’application de la loi. Il rappelle également la force du lobby esclavagiste au Congrès, notamment parmi les représentants des Carolines, de la Géorgie et de Rhode Island.

Dans le même temps, les États-Unis deviennent un point d’appui essentiel des colons français. Des milliers d’entre eux y trouvent refuge après avoir fui Saint-Domingue au cours de la décennie 1790-1800. Dans les villes de la côte atlantique (Boston, New York, Philadelphie, Baltimore principalement), les planteurs français trouvent non seulement un refuge mais aussi des soutiens politiques. Ainsi Pierce Butler, planteur de coton et sénateur pour la Caroline du Sud, apporte son aide matérielle et logistique au retour en France de l’ancien gouverneur de Saint-Domingue, Thomas Galbaud du Fort et de plusieurs commissaires représentant les colons exilés14. Réfugié aux États-Unis en 1793, Galbaud est alors chargé d’entretenir la désinformation coloniale en plaidant la cause des planteurs et en discréditant l’action des abolitionnistes.

Les ports du nord-est des États-Unis servent aussi de base arrière pour les navires du commerce français qui peuvent s’y mettre à l’abri. L’historienne Silvia Marzagalli explique que certains négociants métropolitains s’y rendent afin de se redéployer « sur l’échiquier international en délocalisant leurs activités à l’étranger15». De son côté, Guy Saupin montre que la neutralité américaine est bien utile pour faire transiter les denrées coloniales récupérées par les négociants avant leur réexportation vers le Vieux continent par l’intermédiaire de la Grande-Bretagne et des ports d’Europe du Nord16. Aux États-Unis, ces négociants français retrouvent les colons de Saint-Domingue en exil et commencent à ébaucher les moyens de restaurer l’ordre prérévolutionnaire aux Antilles.

Plus les convergences s’approfondissent entre esclavagistes français et dirigeants américains, plus les divergences se creusent entre Philadelphie et Paris. Cette évolution est notamment illustrée par la signature du traité anglo-américain de Jay qui, en novembre 1794, autorise les Britanniques à saisir les marchandises françaises transportées sur des navires américains. Ce traité déclenche la fureur de Paris et la situation s’envenime jusqu’au déclenchement d’un affrontement naval non-déclaré entre Français et Américains. Connu sous le nom de « quasi-guerre », ce conflit éclate en 1798. Au cours de celui-ci, plus de 800 bâtiments américains sont arraisonnés par les corsaires français, ce qui détermine le Congrès américain à voter un embargo sur le commerce issu de l’Hexagone17. La situation se résout avec la signature du traité de Mortefontaine en 1800 mais cette « quasi-guerre » ayant opposé les deux Républiques laisse des traces. Elle pousse ainsi les États-Unis à se doter d’une marine de guerre pour la première fois.

Dans le même temps, en France, l’abolition de 1794 n’a pas suffi à réduire au silence les esclavagistes. Bien que le Directoire (1795-1799) demeure fermement abolitionniste, la relative tolérance du nouveau régime à l’égard des colons royalistes, son hostilité aux Jacobins qui ont achevé le processus abolitionniste ainsi que ses hésitations en matière coloniale permettent la réémergence du discours esclavagiste dans le débat français à partir de 179718. En France mais aussi aux États-Unis, le lobby colonial retrouve l’oreille des députés du « côté droit » – ainsi que des négociants français, qui n’acceptent pas l’assèchement du commerce colonial.

Ainsi, en février 1797, l’ancien ordonnateur de Saint-Domingue Henry Perroud écrit aux députés et aux négociants français depuis Philadelphie où il s’est exilé. Dans sa lettre, Perroud défend la nécessité de rétablir l’exploitation coloniale des Antilles par le rappel et le rétablissement « de tous les propriétaires, reconnus bons républicains » dans leurs titres19. Afin de justifier son point de vue, Perroud s’appuie sur la politique du Directoire qui, soucieux de sacraliser la propriété, a officiellement maintenu les titres de possession coloniaux.

La restauration coloniale est finalement entérinée par Napoléon Bonaparte qui s’appuie sur les anciens planteurs pour redéployer sa politique ultramarine. En Amérique, les anciens colons de Saint-Domingue se regroupent par milliers à La Nouvelle-Orléans, dont ils font plus que doubler la population au début du XIXe siècle20. Vendue aux États-Unis par Napoléon en 1803, la Louisiane devient le nouveau centre de la contre-révolution coloniale franco-américaine. Cette empreinte esclavagiste se manifeste particulièrement au cours des années suivantes.

Malgré le vote d’une nouvelle loi anti-traite par le Congrès en 1807, la Louisiane bénéficie en effet d’une dérogation et devient le seul État américain où l’importation d’esclaves par la traite atlantique reste légale pour les petits bâtiments21. De ce fait, elle constitue la porte d’entrée pour les planteurs des autres États qui peuvent ainsi se procurer de nouveaux esclaves grâce à une traite intérieure plus ou moins tolérée. Cette exemption louisianaise est le produit du lobbying des esclavagistes parmi lesquels on retrouve les adversaires les plus acharnés de la révolution abolitionniste : les colons français, vaincus par les esclaves insurgés de 1791.

Ainsi, si l’alliance entre la France et les États-Unis des années 1770-1780 est restée dans les mémoires, elle ne fut pas durable. Du reste, Français et Américains avaient conscience du caractère opportuniste cet accord contre l’Angleterre dès la Guerre d’indépendance. Les ministres français de la Marine n’ont cessé de marquer leur défiance vis-à-vis du « peuple américain », « tout à la fois utile et dangereux », tandis que l’intendant royal de Saint-Domingue François Barbé-Marbois proposait de circonscrire au strict minimum les échanges avec les négociants américains22.

De leur côté, les États-Unis se sont détournés de la Révolution française à partir de sa radicalisation en 1793-1794. Même les Américains réputés francophiles, dont le plus éminent est Thomas Jefferson – troisième président des États-Unis entre 1801 et 1809 – ont dénoncé les restrictions commerciales des nations européennes comme autant d’obstacles au libre-échange. Ce faisant, les États-Unis se sont constamment opposés à la France dans l’espace atlantique tout en tissant des liens étroits avec les colons français sécessionnistes. Une hostilité destinée à culminer avec le déclenchement de la « quasi-guerre », conflit certes mineur mais qui révèle l’ampleur du retournement qui a fini par opposer d’anciens alliés. Pour être largement méconnue, cette évolution n’éclaire-t-elle pas une partie des clivages entre les cultures politiques française et américaine qui perdurent jusqu’à nos jours ?

Notes :

1 Clément Thibaud, « Pour une histoire polycentrique des républicanismes atlantiques (années 1770 – années 1880) », Revue d’histoire du XIXe siècle [En ligne], 56 | 2018, mis en ligne le 15 octobre 2020, consulté le 5 janvier 2021, p. 152. URL : http://journals.openedition.org/rh19/5593.

2 La colonie française de Saint-Domingue recoupe le territoire actuel d’Haïti.

3 Éric Schnakenbourg, « Ce peuple voisin, tout à la fois utile et dangereux : les Antilles françaises et les États-Unis à la fin du XVIIIe siècle », colloque du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique, « Les colonies européennes et la naissance des États-Unis, 1776-début XIXe siècle », Nantes, 28-29 mars 2024.

4 Voir Charles Frostin, « L’intervention britannique à Saint-Domingue en 1793 » dans Outre-Mers. Revue d’histoire, n°176-177, 1962, pp. 293-365.

5 Giulio Talini, « Une révolution dans le commerce. Les Chambres d’agriculture des Antilles françaises face à la naissance des Etats-Unis », colloque du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique, « Les colonies européennes et la naissance des États-Unis, 1776-début XIXe siècle », Nantes, 28-29 mars 2024.

6 Jean Tarrade, Le commerce colonial de la France à la fin de l’Ancien Régime, PUF, 1962, p. 660 cité par Éric Schnakenbourg, « Ce peuple voisin… », op. cit.

7 À ce titre, le député extraordinaire du commerce nantais Jean-Baptiste Mosneron fait remarquer en janvier 1790 que quatre des treize états américains (Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie et Virginie) refusent catégoriquement l’abolition de la traite et font, déjà, planer la menace d’un « schisme » s’ils y étaient contraints par l’État fédéral.

8 Manuel Covo, « Révolution française 4/4 », La Fabrique de l’histoire, France Culture, émission diffusée le 17 décembre 2015.

9 En 1789, les grands ports de commerce français réclament et obtiennent l’admission de « députés extraordinaires du commerce » aux côtés des députés. Représentants exclusifs des intérêts du négoce maritime, ils constituent l’unique lobby pareillement institué au sein de la représentation nationale.

10 Manuel Covo, « Révolution française… », op. cit.

11 « Discours prononcé à l’Assemblée nationale par M. Roustan, député extraordinaire de l’Assemblée générale du nord », non-daté, Archives départementales de Loire-Atlantique.

12 Cité par Éric Schnakenbourg, « Ce peuple voisin… », op. cit.

13 Andy Cabot, « La traite américaine et les colonies européennes », colloque du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique, « Les colonies européennes et la naissance des États-Unis, 1776-début XIXe siècle », Nantes, 28-29 mars 2024.

14 « Les colons de Saint-Domingue réfugiés à Philadelphie aux citoyens composant la municipalité de Nantes », daté de Philadelphie le 13 février 1794, Archives municipales de Nantes.

15 Silvia Marzagalli, « Le négoce maritime et la rupture révolutionnaire : un ancien débat revisité », Annales historiques de la Révolution française [en ligne], 352, avril-juin 2008

16 Guy Saupin, « Les négociants nantais et la Révolution française » dans Yann Lignereux et Hélène Rousteau-Chambon (dir.), Nantes révolutionnaire : ruptures et continuités (1770-1830), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Art et Société », 2021

17 Jérôme Louis, « La Quasi-guerre. 1798-1800 », Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 2012, pp. 35-50.

18 Jeremy Popkin, « L’offensive coloniale sous le premier Directoire », dans Loris CHAVANETTE (dir.), Le Directoire, forger la République (1795-1799), Paris, CNRS Éditions, 2020, pp. 315-331.

19 Lettre d’Henry Perroud « à la place de commerce de Nantes », datée de Philadelphie le 1er ventôse an V (19 février 1797), Archives départementales de la Loire-Atlantique.

20 Nathalie Dessens, « Les réfugiés de Saint-Domingue à La Nouvelle-Orléans », consulté en ligne sur le site de la BNF, coll. « Amériques », publié en mai 2021, consulté le 13 avril 2024. URL : https://heritage.bnf.fr/france-ameriques/fr/refugies-st-domingue-article

21 Andy Cabot, « La traite américaine… », op. cit.

21 Éric Schnakenbourg, « Ce peuple voisin… », op. cit.

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- La Croix

- Euronews

- Le Figaro

- France 24

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE

- Courrier Europe Centle

- Euractiv

- Toute l'Europe

- INTERNATIONAL

- Equaltimes

- CADTM

- Courrier International

- Global Voices

- Info Asie

- Inkyfada

- I.R.I.S

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- N-Y Times

- Orient XXI

- Of AFP

- Rojava I.C

- OSINT / INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- G.I.J.N

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Issues

- Les Jours

- Le Monde Moderne

- LVSL

- Marianne

- Médias Libres

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Extrême-droite

- Human Rights

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie

- Vrai ou Fake ?