27.03.2024 à 12:21

Liaisons dangereuses - La lettre du 27 mars 2024

Bienvenue dans la lettre d'information de l'Observatoire des multinationales.

N'hésitez pas à rediffuser cette lettre, à nous envoyer vos réactions, commentaires et informations.

Bonne lecture

La France et la machine de guerre israélienne

Depuis le début de l'offensive à Gaza, les livraisons d'armes occidentales à Israël sont dans le viseur du mouvement de soutien à la Palestine. Dans plusieurs pays, des dockers, des syndicalistes et des militants de la société civile ont bloqué ou (…)

Texte intégral (1684 mots)

Bienvenue dans la lettre d'information de l'Observatoire des multinationales.

N'hésitez pas à rediffuser cette lettre, à nous envoyer vos réactions, commentaires et informations.

Bonne lecture

La France et la machine de guerre israélienne

Depuis le début de l'offensive à Gaza, les livraisons d'armes occidentales à Israël sont dans le viseur du mouvement de soutien à la Palestine. Dans plusieurs pays, des dockers, des syndicalistes et des militants de la société civile ont bloqué ou dénoncé les livraisons d'armes à destination de l'État hébreu.

Et en France ? Certaines fédérations et sections syndicales, notamment de la CGT, sont montées au créneau, et des actions ont été menées devant plusieurs sites des groupes français d'armement ayant des liens avec Israël. Les militants de Stop Arming Israel ont cartographié les usines de ces entreprises. Parmi les noms cités, on trouve Thales, Safran et Airbus, et d'autres firmes moins connues du grand public.

D'après les chiffres officiels, les livraisons d'armes françaises à Israêl (25,6 millions d'euros en 2022) restent modestes en comparaison à la totalité des ventes d'armes françaises sur cette même année (27 milliards) et aux dépenses militaires de Tsahal (25 milliards). Les autorités françaises prétendent en outre que ces exportations concernent seulement des armes défensives, qui ne sont pas utilisées dans l'offensive en cours à Gaza. C'est faux. Certaines armes et équipements français sont bien utilisés sur le terrain dans ce qui est de plus en plus largement reconnu comme une guerre à objectif génocidaire.

En outre, ces chiffres n'incluent pas les pièces et composants que l'on peut retrouver dans des drones et d'autres armes. Les médias Disclose et (MarsActu ont ainsi révélé qu'ont été exportées en octobre 2023 des équipements made in France destinés à équiper les fusils mitrailleurs de Tsahal.

Au-delà des exportations d'armes et d'équipements, les champions français du secteur de la défense ont également multiplié ces dernières années les partenariats avec le complexe militaro-industriel israélien.

Lire notre article : Les liaisons dangereuses de l'industrie française de l'armement avec Israël.

Plutôt que de se ruer sur les « métaux critiques », changer notre conception de la « transition »

Depuis quelque temps, nos dirigeants et nos industriels nous rabattent les oreilles de la nécessité impérieuse de sécuriser notre approvisionnement en « métaux critiques », voire de relancer l'exploitation minière en Europe et même en France au nom des exigences du climat et de la transition énergétique.

Mais de quelle « transition » parle-t-on ? Et cette relégitimation de l'industrie minière – aujourd'hui objet d'un vaste consensus – est-elle vraiment crédible ?

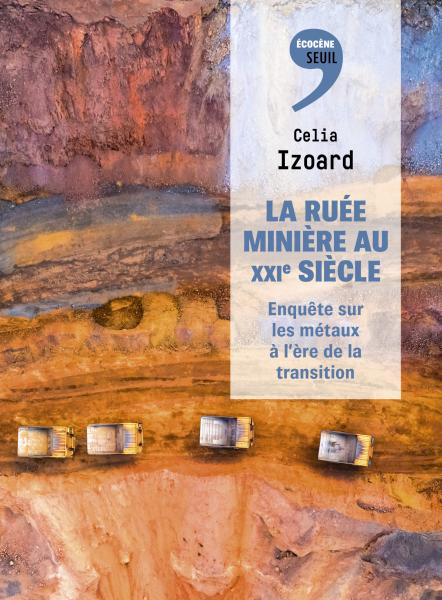

Dans son livre La Ruée minière au XXIe siècle paru en janvier dernier aux éditions du Seuil, la journaliste Celia Izoard nous rappelle que « la mine n'a jamais été aussi énergivore, aussi polluante et aussi radicale dans ses effets sur le vivant ». De sorte que vouloir accroître la production minière ne peut qu'augmenter encore les émissions de gaz à effet de serre, en plus de continuer à détruire des territoires entiers. C'est notre conception de la transition qu'il faudrait changer.

En réalité, l'engouement actuel pour les « métaux critiques » répond avant tout à la demande des industriels européens dans des secteurs comme l'aviation et l'armement (comme nous l'avons montré dans notre rapport Du sang sur le Pacte vert ?, ainsi qu'à la perte d'influence relative de l'occident dans le monde.

Lire notre entretien avec Celia Izoard.

Soutenez l'Observatoire

Parce que le débat démocratique mérite mieux que la com' du CAC 40.

Faites un donEn bref

Formations à l'horizon. Comment enquêter sur les multinationales ? Sur leur lobbying ? Comment décrypter et exploiter les rapports annuels du CAC40 ? Tel est le programme de la nouvelle série de formations que propose l'Observatoire des multinationales en avril-mai à Paris. Ces formations sont conçues pour un public de journalistes et de salariés et militants de la société civile. Toutes les dates et informations sont disponibles ici.

Bon anniversaire TotalEnergies. C'est le 28 mars 1924 qu'a été fondée la Compagnie française des pétroles, ancêtre de TotalEnergies, à l'initiative du gouvernement de Raymond Poincaré. L'entreprise a été créée pour gérer les parts échues à la France dans le consortium pétrolier irakien, dans le cadre du partage de l'ex empire ottoman et des intérêts économiques allemands suite à la Première Guerre mondiale. Comme quoi, quoi qu'en prétendent encore aujourd'hui ses dirigeants, le groupe pétrolier a depuis sa naissance son destin et sa prospérité étroitement liés à la complaisance de l'État français. Nous avons eu l'occasion de le montrer à plusieurs reprises (voir par exemple Comment l'État français fait le jeu de Total en Ouganda et nous avons eu l'occasion d'y revenir lors de notre récente audition au Sénat. ONG et collectifs militants ont mené de nombreuses actions ces derniers jours pour célébrer à leur manière cet anniversaire, allant jusqu'à perturber la grand fête organisée par l'entreprise au château de Versailles.

Portes tournantes. Un ex membre d'un gouvernement d'Emmanuel Macron vient une nouvelle fois de rejoindre le secteur privé, en la personne de Laurent Pietraszewski. L'ancien secrétaire d'État aux retraites devient président du conseil d'administration du groupe Casino, désormais propriété du milliardaire tchèque Daniel Křetínský. On pourrait y voir un retour à la source pour celui qui était, avant de se lancer en politique, cadre RH au sein d'un autre groupe de grande distribution, Auchan. En réalité, s'il a été recruté, c'est pour mieux faire passer la pilule auprès du gouvernement du méga-plan social qui se prépare au sein de Casino. Des rendez-vous auraient même déjà été pris, selon La Lettre, avec les ministères concernés. Une nouvelle illustration des constats que nous faisons dans notre page spéciale Les portes tournantes : la plupart des responsables publics qui vont pantoufler dans le privé n'y vont pas par « esprit d'entreprise », mais pour faire du lobbying.

Un déficit très prévisible. Le déficit public de la France pour 2023 s'établit à 5,5%, bien au-delà des prévisions du gouvernement. Celui-ci s'en sert pour justifier une nouvelle cure d'austérité dont les 10 milliards d'économies annoncés récemment ne sont que la première étape. Comment expliquer que Bercy n'ait pas su (ou pas voulu) voir venir le dérapage des finances publiques ? Selon les premiers éléments disponibles, le trou constaté s'explique par une large part par des recettes fiscales moindres qu'attendues, notamment en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés (à cause des « sociétés financières », a suggéré Bruno Le Maire). On nous avait pourtant promis que les « superprofits » étaient une bonne nouvelle pour la France, car ils permettraient d'augmenter les rentrées fiscales. Autre échec patent : la taxe exceptionnelle sur les profits des énergéticiens, qui n'a rapporté que 300 millions d'euros contre 12 milliards escomptés initialement – probablement parce que les dits énergéticiens ont pu s'arranger pour passer entre les mailles du filet. Après les multiples baisses d'impôts sur les entreprises et le capital et l'augmentation en flèche des aides publiques à ces mêmes entreprises (cf. notre initiative Allô Bercy), le déficit constaté aujourd'hui était plus que prévisible, tout comme il était plus que prévisible qu'il servirait à justifier de nouvelles régressions sociales.

Devoir de vigilance. À signaler si vous avez lu nos dernières lettres : la directive européenne sur le devoir de vigilance a finalement été adoptée le 15 mars dernier – dans une version amoindrie par rapport au projet approuvé initialement par le Conseil sous la pression de l'Allemagne, de l'Italie et de la France.

22.03.2024 à 09:33

« Invoquer la nécessité de créer des mines “pour la transition” est très hypocrite »

« La mine n'a jamais été aussi énergivore, aussi polluante et aussi radicale dans ses effets sur le vivant », nous rappelle Celia Izoard dans son livre La Ruée minière au XXIe siècle. Et pourtant, nos gouvernements et nos industriels cherchent aujourd'hui à lui redonner une légitimité au nom de la nécessaire action climatique. Que cachent les discours actuels sur les « métaux critiques » et la « mine responsable » ? Entretien.

Comment en êtes-vous venue à travailler sur la question des (…)

Texte intégral (4461 mots)

« La mine n'a jamais été aussi énergivore, aussi polluante et aussi radicale dans ses effets sur le vivant », nous rappelle Celia Izoard dans son livre La Ruée minière au XXIe siècle. Et pourtant, nos gouvernements et nos industriels cherchent aujourd'hui à lui redonner une légitimité au nom de la nécessaire action climatique. Que cachent les discours actuels sur les « métaux critiques » et la « mine responsable » ? Entretien.

Comment en êtes-vous venue à travailler sur la question des mines ?

Celia Izoard : Cela fait quinze ans que je travaille sur la mystique de la technologie, et en particulier sur les concepts de société et d'économie « immatérielles ». Ce qui m'intéresse, c'est de rematérialiser notre monde, en remontant les chaînes de production. D'où mon intérêt pour les mines et les métaux. Par ailleurs, plus concrètement, je me suis rendue en Guyane pour une enquête pour la Revue Z, parue en 2018, sur le projet minier Montagne d'Or et sur l'orpaillage en Amazonie, avec en arrière-plan la base spatiale de Kourou. C'est de là qu'est partie ma réflexion sur ce que j'ai appelé dans mon livre la cosmologie extractiviste, qui puise dans le sous-sol pour se projeter dans le ciel au moyen de la technique. La Guyane d'aujourd'hui est une illustration parfaite de cette cosmologie, qui donne également à voir le lien indissoluble entre la mine et la conquête, et nous oblige à aborder ces questions avec un angle décolonial.

Il est beaucoup question aujourd'hui de renouveau minier, de retour de la question des métaux en raison notamment des besoins de la transition énergétique, avec la perpective d'ouvrir de nouvelles mines en Europe et même en France. Ce que vous montrez dans ce livre, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un renouveau, mais d'une trajectoire de continuité : on n'a jamais cessé d'extraire toujours plus de métaux, avec toujours plus d'impacts. Mais on a réussi à nous le faire oublier.

Les volumes de métaux extraits dans le monde aujourd'hui augmentent massivement, et n'ont jamais cessé d'augmenter. On parle de renouveau minier, mais au cours des vingt dernières années, l'extraction de matières minérales a doublé en volume. Ce qui est parfaitement logique puisqu'on ne cesse de produire de nouveaux objets et de nouveaux équipements dans nos pays riches, notamment avec la numérisation et aujourd'hui l'intelligence artificielle, et qu'en plus de cela le reste du monde s'industrialise. En conséquence, on consomme de plus en plus de métaux, et des métaux de plus en plus variés – aussi bien des métaux de base comme le cuivre et l'aluminium que des métaux de spécialité comme les terres rares. Ces derniers sont utilisés en très petite quantité mais dans des objets qui sont partout, comme les smartphones. Le cuivre est un des métaux les plus anciens qu'on connaisse mais, indispensable à l'électrification, il est de plus en plus exploité.

Et la production de tous ces métaux, qu'ils soient d'usage ancien comme le cuivre ou plus récent comme les terres rares, devrait continuer à augmenter ?

Effectivement, il n'y a rien qui freine cette production, d'autant plus qu'on y ajoute aujourd'hui une nouvelle demande qui est un véritable gouffre : celle de métaux pour le projet très technocratique de la transition. « Transition », dans l'esprit de nos élites, cela signifie dans le meilleur des cas le remplacement d'une partie du système énergétique au moyen de l'électrification – donc avec des énergies renouvelables et des batteries – avec un modèle de société inchangé. Mais, par exemple, la batterie d'une voiture électrique représente souvent à elle seule 500 kg de métaux (contre moins de 3 kg pour un vélo électrique). Dans mon livre, je cite les estimations de Simon Michaux, un professeur de métallurgie qui a essayé d'évaluer le volume total de métaux à extraire si on voulait vraiment électrifier ne serait-ce que la mobilité. Pour le lithium ou le cobalt, cela représenterait plusieurs décennies de la production métallique actuelle. On est dans un scénario complètement absurde où même pour électrifier la flotte automobile d'un seul pays, par exemple l'Angleterre ou la France, il faut déjà plus que la totalité de la production mondiale. Ce projet n'a aucun sens, même pour lutter contre le réchauffement climatique.

Vous soulignez dans votre livre que l'industrie minière devient de plus en plus extrême à la fois dans ses techniques de plus en plus destructrices, et dans les nouvelles frontières qu'elle cherche à ouvrir, jusqu'au fond des océans et dans l'espace. De sorte que ses impacts deviennent de plus en plus ravageurs.

Oui, c'est le grand paradoxe. Les élites politiques et industrielles répètent que la mine n'a jamais été aussi propre, qu'elle a surmonté les problèmes qu'elle créait auparavant. Mais si l'on regarde comment fonctionne réellement le secteur minier, c'est exactement l'inverse que l'on constate. La mine n'a jamais été aussi énergivore, aussi polluante et aussi radicale dans ses effets sur le vivant et sur les territoires. J'en donne plusieurs exemples dans le livre. C'est lié au fait que les teneurs auxquelles on va chercher les métaux sont de plus en plus basses. Si on doit exploiter du cuivre avec un filon à 0,4%, cela signifie que 99,6% de la matière extraite est du déchet. Qui plus est, ce sont des déchets dangereux, qui vont le rester pour des siècles : des déchets qui peuvent acidifier les eaux, charrier des métaux toxiques un peu partout. Les résidus miniers vont s'entasser, dans le meilleur des cas, derrière des barrages qui peuvent provoquer de très graves accidents, qui sont sources de pollution, et qui sont difficilement contrôlables sur le long terme. Et ceci, c'est la norme. C'est l'ordinaire de l'industrie minière aujourd'hui. Il y a en outre des techniques nouvelles qui ont vu le jour ces dernières décennies, toujours plus destructrices comme le « mountaintop removal », la décapitation de montagne, pour les mines de charbon. Ces techniques sont très bien décrites dans le rapport de Syst-Ext « Controverses minières » [1], qui montre que nous assistons aujourd'hui à véritable escalade technologique qui est aussi une escalade de la prédation minière. La mine est aujourd'hui une des pointes avancées de ce qu'on a pu appeler le capitalisme par dépossession.

Soutenez l'Observatoire

Parce que le débat démocratique mérite mieux que la com' du CAC 40.

Faites un donComment expliquer, au regard de cette puissance destructrice, que les populations occidentales aient presque totalement oublié ce qu'est la mine, jusqu'à ce que nous parle aujourd'hui de renouveau minier ?

Il y a un déni spectaculaire, qui repose sur deux facteurs. Le premier est la religion de la technologie, l'une des idéologies dominantes du monde capitaliste. Nos dirigeants et certains intellectuels ont entretenu l'idée qu'on avait, à partir des années 1970, dépassé le capitalisme industriel, qui avait été tellement contesté pendant la décennie précédente, et qu'on était entré dans une nouvelle ère. Le capitalisme post-industriel était désormais avant tout une affaire de brevets, d'idées, d'innovations et de services. Les mines, comme le reste de la production d'ailleurs, ont disparu. C'est une idéologie très puissante qui permet de réenchanter le capitalisme en permanence. Le second facteur est géopolitique. Aux grandes heures du néo-libéralisme, notre déni de la mine était un pur produit de notre mode de vie impérial. Les puissances occidentales avaient la possibilité de s'approvisionner à bas coût, que ce soit par l'ingérence politique, en soutenant des dictatures, ou par le chantage à la dette et les politiques d'ajustement structurel. Ce sont ces politiques qui ont permis d'avoir du cuivre du Chili ou d'Indonésie si bon marché, ou tous ces métaux extraits en Afrique.

Lire aussi Comment les géants des mines et du pétrole menacent les ressources en eau

Si l'on s'est mis à parler de renouveau minier en Europe, c'est donc avant tout le reflet de changements géopolitiques.

Il me paraît évident que c'est lié à l'essor des BRICS. À partir du début des années 2000, les États-Unis, l'Europe et leurs alliés se sont aperçus que la Chine avait construit des monopoles sur certains métaux importants, et de même pour la Russie qui est également une grande puissance minière, notamment pour les platinoïdes. Or les technologies développées par les entreprises occidentales ne peuvent absolument pas se passer de ces métaux. On a donc vu arriver une avalanche de rapports et d'analyses géostratégiques concluant qu'il fallait relancer la mine, y compris sur le territoire des États-Unis et de l'Europe, et qu'il fallait faire pièce à la Chine et à la Russie parce que c'est un enjeu de souveraineté très fort.

Les besoins en métaux pour la transition climatique, si souvent invoqués aujourd'hui, ne sont-ils donc qu'une excuse commode ?

Invoquer la nécessité de créer des mines « pour la transition » est en effet hypocrite : c'est l'ensemble des industries européennes qui connaît un risque d'approvisionnement en métaux. En 2012 on a eu par exemple, en France, la relance minière lancée par Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Il disait déjà qu'il fallait ouvrir des mines en France, mais à cette époque, ce n'était pas du tout justifié par un quelconque impératif écologique, mais par l'emploi et la balance commerciale. La justification était purement économique, et cela s'est d'ailleurs soldé par un échec. Tous les projets de mines envisagés ont été contestés et aucun n'a vu le jour. C'est en 2017 que l'on a assisté à un changement de discours, avec un rapport de la Banque mondiale concluant que pour lutter contre le réchauffement climatique, il y aurait besoin d'énormément de métaux et qu'il allait falloir soutenir l'industrie minière. Le discours est devenu ; « L'industrie minière n'est pas du tout un obstacle à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est notre meilleur allié. Il va falloir l'aider. » Mais c'est du pur storytelling. En réalité, si l'on regarde par exemple la récente loi européenne sur les métaux critiques, on voit bien qu'elle répond tout autant à aux besoins des grosses entreprises européennes pour l'aéronautique, l'aérospatiale, les drones, des data centers. De l'autre côté, comme je l'ai dit, c'est absurde du point de vue climatique. En se lançant dans l'électrification totale du parc automobile ou dans le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables sans réfléchir à nos besoins, on ouvre de véritables gouffres, qui vont faire exploser la demande en métaux et donc nos émissions de gaz à effet de serre.

Lire aussi Du sang sur le Pacte vert ?

Ce discours de réenchantement et de relégitimation de la mine auprès des populations européennes vous semble-t-il efficace ?

On est en train de créer un régime d'exception minier, avec un abaissement des garde-fous réglementaires et des formes d'extractivisme de plus en plus désinhibées, et en parallèle on culpabilise les gens. La culpabilisation est un ressort psychologique très puissant, on l'a vu durant le Covid. On dit aux gens : « Si vous n'acceptez pas des mines sur notre territoire, alors on va les faire ailleurs, aux dépens d'autres populations, dans des conditions bien pires. » Or c'est faux. D'abord, la mine propre n'existe pas. Ensuite, la loi européenne sur les métaux critiques elle prévoit qu'au mieux 10% de la production minière soit relocalisée en Europe. Aujourd'hui, on en est à 3%. Ce n'est rien du tout. On va de toute façon continuer à ouvrir des mines ailleurs, dans les pays pauvres, pour répondre aux besoins des industriels européens. Si l'on voulait vraiment relocaliser la production minière en Europe, il faudrait réduire drastiquement nos besoins et prioriser les usages les plus importants des métaux. Cela inclut, certes, les métaux pour les cellules photovoltaïques et les éoliennes pour accompagner un processus de décroissance énergétique. Ou encore pour des batteries dont le poids serait limité. Dans ce cas, on aurait une vraie relocalisation. Mais c'est l'inverse qui est en train de se passer.

Peut-on imaginer qu'un jour il existe une mine propre ? L'idée en elle-même est-elle crédible ?

Si l'on considère la réalité des mines aujourd'hui, les procédés utilisés, leur gigantisme, leur pouvoir de destruction, on voit bien qu'une mine est intrinsèquement problématique, intrinsèquement prédatrice. Derrière l'idée de « mine responsable », au-delà du slogan commercial, il y a surtout un enjeu d'acceptabilité sociale. Il s'agit de faire croire aux gens que si l'on peut améliorer certains paramètres, cela suffit à justifier le projet tout entier. L'industrie minière part de très, très bas. Ce sont des pollutions à très grande échelle, des défenseurs de l'environnement assassinés, des logiques d'ingérence et de corruption. On peut certes apporter des améliorations à certains de ces problèmes, mais cela ne suffira jamais à rendre la mine industrielle viable, ni acceptable.

Ce qui m'a frappé dans les enquêtes que j'ai menées, c'est que les industriels et parfois les dirigeants politiques ne cessent d'invoquer certains concepts, par exemple la mine décarbonée ou le réemploi des déchets miniers pour produire du ciment, comme de choses qui existent et qui sont déjà mises en pratique. À chaque fois que j'ai regardé de plus près, le constat était le même : en réalité, cela n'existe pas encore. Ce ne sont que des promesses. Il y a une confusion permanente entre la réalité présente et l'avenir espéré, et les industriels surfent sur cette confusion. Sur le site de la nouvelle mine d'Atalaya à Rio Tinto en Espagne, on voir des panneaux publicitaires alignant des panneaux photovoltaïques avec des slogans du type « Rio Tinto, la première mine d'autoconsommation solaire ». Cela donne à penser que la mine est autonome énergétiquement, mais pas du tout. Il y a seulement une centrale photovoltaïque qui alimentera une fraction de ses besoins. Et tout est comme ça.

Le constat n'est-il pas le même en ce qui concerne le recyclage des métaux ?

Il y a un effet purement incantatoire, qui consiste à se rassurer en se disant qu'un jour tout ira bien parce que l'on pourra simplement recycler les métaux dont on aura besoin. Déjà, il n'en est rien parce que les quantités colossales de métaux dont l'utilisation est planifiée pour les années à venir, ne serait-ce que pour produire des batteries pour véhicules électriques, n'ont même pas encore été extraites. On ne peut donc pas les recycler. Il faut d'abord les produire, avec pour conséquence la destruction de nouveaux territoires un peu partout sur la planète. Ensuite, le recyclage des métaux n'est pas une opération du saint-Esprit ; il repose sur la métallurgie, il implique des usines, des besoins en énergie, et des pollutions assez semblables à celles des mines elles-mêmes.

Comme vous le montrez très bien dans votre ouvrage, il y a un lien très fort entre mines et technologie. Plus on mise sur la technologique pour résoudre nos problèmes, y compris la crise climatique, plus on a besoin de métaux. L'accent mis sur le besoin de métaux pour la transition ne reflète-t-il pas le fait que les multinationales ont réussi à s'approprier ce terme même de « transition », pour lui faire signifier en réalité la poursuite du modèle actuel ?

Le concept de transition n'a rien de nouveau, il était déjà employé au XIXe siècle. À cette époque, la transition sert à freiner les ardeurs révolutionnaires : on accepte qu'il faut des changements, mais on ajoute qu'il ne faut pas aller trop vite. Il y a donc une dimension un peu réactionnaire dans l'idée même de transition. Dans son dernier livre, Jean-Baptiste Fressoz montre que la transition énergétique tel qu'on l'entend aujourd'hui est une invention des pro-nucléaires américains dans les années 1950 pour justifier des investissements publics colossaux dans l'atome [2]. Ils ont tracé des belles courbes qui montraient qu'après l'épuisement des énergies fossiles, il y aurait besoin d'une solution énergétique comme le nucléaire, et qu'il fallait donc investir maintenant pour rendre le passage des unes à l'autre moins brutal.

La transition aujourd'hui, c'est avant tout du temps gagné pour le capital et pour les grandes entreprises. Les rendez-vous qu'ils nous promettent pour 2050 et leurs promesses de zéro carbone sont évidemment intenables. Les technologies et l'approvisionnement nécessaire en métaux n'existent pas, et s'ils existaient, cela nous maintiendrait sur la même trajectoire de réchauffement climatique. Ces promesses ne tiennent pas debout, mais elles permettent de repousser à 2050 l'heure de rendre des comptes. Ce sont plusieurs décennies de gagnées. Par ailleurs, le terme de transition est de plus en plus utilisé comme étendard pour justifier une croisade, une politique de plus en plus agressive pour avoir accès aux gisements. Les pays européens et nord-américains ont signé un partenariat en ce sens en 2022, en prétendant que certes ils veulent des métaux, mais pour des raisons louables. La transition sert de figure de proue à ces politiques impériales.

Vous avez mentionné que l'une des industries les plus intéressées par la sécurisation de l'accès aux métaux est celle de l'armement. Vous décrivez dans votre livre une sorte de cercle vicieux : on a besoin de métaux pour l'armement, mais les mines alimentent les rivalités géopolitiques et provoquent des déplacements de populations et des conflits locaux, ce qui augmente le besoin d'armements. Vous semblez suggérer que c'est l'une des dimensions négligées de la guerre en Ukraine.

Peu de gens savent qu'en 2021, la Commission européenne a signé avec l'Ukraine un accord de partenariat visant à faire de ce pays une sorte de paradis minier pour l'Europe. L'Ukraine possède de fait énormément de ressources convoitées par les industriels, qu'ils soient russes, européens et américains. Cela a joué un rôle dans le déclenchement de la guerre. On voit bien que pour, pour accéder aux gisements, on va engendrer des conflits, militariser encore plus les relations internationales, ce qui va nécessiter de produire des armes de plus en plus sophistiquées, et donc d'extraire de plus en plus de métaux, et donc sécuriser l'accès aux gisements, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux que l'on peut résumer ainsi : la ruée sur les métaux militarise les rapports entre les nations, alimentant la ruée sur les métaux pour produire des armes afin de disposer des moyens de s'emparer des métaux. Il y a un risque d'escalade dans les années à venir. On évoque trop peu la dimension matérialiste des conflits armés, qui sont souvent rabattus sur leur dimension idéologique. La guerre en Ukraine serait liée à la volonté de Poutine de recréer la grande Russie. C'est vrai, certes. Mais la grande Russie, c'est aussi la puissance industrielle et donc l'accès aux ressources. Ceci n'est pas nouveau : cela fait longtemps que les empires reposent sur les métaux.

Au fond, à vous lire, on a l'impression qu'il faut sortir des métaux tout comme il faut sortir des énergies fossiles. Les deux vont un peu ensemble.

On a besoin de sortir de l'extractivisme au sens large. Extraire du pétrole, du charbon, du gaz ou des métaux, c'est le même modèle. D'ailleurs, d'un point de vue administratif, tout ceci correspond strictement à de l'activité minière, encadrée par des permis miniers. C'est de cela dont il faut sortir, de l'habitude de traiter le sous-sol comme un magasin, et de faire primer l'exploitation du sous-sol sur tout le reste, et en particulier sur les territoires et le vivant. Concrètement, qu'est ce qu'on peut faire ? Pour commencer, les deux tiers des mines sur la planète devraient fermer – les mines métalliques comme les mines de charbon. Ça paraît utopique de dire cela, mais cela répond à un problème urgent et vital : deux tiers des mines sont situées dans des zones menacées de sécheresse, et on n'aura pas assez d'eau pour les faire fonctionner à moins d'assoiffer les populations. En plus de cela, elles émettent du CO2, elles détruisent des territoires, elles déplacent des populations, elles nuisent à la démocratie. Il faut donc faire avec une quantité de métaux restreinte, et recycler ce que l'on peut recycler.

Vous soulignez pourtant que nous n'avons pas cessé, ces dernières années, d'ajouter de nouvelles technologies et de nouveaux objets dans notre quotidien, notamment du fait de l'envahissement du numérique. Réduire notre consommation de métaux implique-t-il de renoncer à ces équipements ?

Oui, mais au préalable, quand on dit que « nous n'avons pas cessé d'ajouter des nouvelles technologies polluantes », il faut analyser un peu ce « nous ». « Nous » n'avons pas choisi de déployer des caméras de vidéo surveillance et des écrans publicitaires partout. Nous n'avons pas choisi le déploiement de la 5G, qui a été au contraire contesté à cause de sa consommation d'énergie. La plupart d'entre nous subit plutôt qu'elle ne choisit la numérisation des services publics, instrument privilégié de leur démantèlement et de leur privatisation : l'usage de Pronote à l'école, Doctissimo et la télémédecine dont la popularité est due à l'absence de médecins, etc. Dans le secteur automobile, la responsabilité des industriels est écrasante. Depuis des décennies, ils ne cessent de bourrer les véhicules d'électronique pour augmenter leur valeur ajoutée. Ces dernières années, ils ont massivement vendu d'énormes voitures électriques parce qu'ils savaient que le premier marché de la voiture électrique, c'était d'abord la bourgeoisie, et que les bourgeois achèteraient des SUV et des grosses berlines. Donc quand je dis que nous devons réduire notre consommation de métaux, j'entends surtout par-là dénoncer les industries qui inondent le marché de produits insoutenables sur le plan des métaux (entre autres). Mais il est vrai que nous – et là c'est un vrai « nous » - devons réfléchir ensemble aux moyens de sortir de l'emprise numérique. Du point de vue des métaux, le smartphone n'est pas viable : sa sophistication et son caractère ultra-mondialisé en font un concentré d'exploitation et d'intoxication, des mines aux usines d'assemblage chinoises ou indiennes. Et bien sûr il a des impacts socialement désastreux, des addictions à la surveillance, en passant par la « surmarchandisation » du quotidien qu'il induit, à chaque instant de la vie. Là-dessus, il faut agir rapidement, collectivement, ne serait-ce que pour se protéger.

Entretien réalisé par Olivier Petitjean

[1] Disponible sur le site web de l'association Syst-Ext.

[2] Sans transition. Une nouvelle histoire de l'énergie, Seuil, Essais Ecocène, janvier 2024.

20.03.2024 à 11:17

Les liaisons dangereuses de l'industrie française de l'armement avec Israël

Piera Rocco di Torrepadula

Depuis le début de l'offensive à Gaza, les livraisons d'armes occidentales à Israël sont dans le viseur du mouvement de soutien à la Palestine. Que sait-on des liens entre les industriels français et le complexe militaro-industriel israélien ?

Depuis cinq mois, les bombardements et les actions militaires menées par Israël à Gaza suscitent des manifestations partout dans le monde. Au-delà de la condamnation morale d'une offensive dont le bilan s'établit à plus de 30 000 morts du côté (…)

Texte intégral (4403 mots)

Depuis le début de l'offensive à Gaza, les livraisons d'armes occidentales à Israël sont dans le viseur du mouvement de soutien à la Palestine. Que sait-on des liens entre les industriels français et le complexe militaro-industriel israélien ?

Depuis cinq mois, les bombardements et les actions militaires menées par Israël à Gaza suscitent des manifestations partout dans le monde. Au-delà de la condamnation morale d'une offensive dont le bilan s'établit à plus de 30 000 morts du côté palestinien, ce mouvement porte aussi une revendication concrète : la fin des livraisons d'armes à l'État hébreu. Les États-Unis, en particulier, ont alimenté l'arsenal de Tsahal de manière continue depuis le début de la guerre [1]. Certes, en Israël, « les lignes de production de l'industrie de l'armement fonctionnent 24 heures sur 24 », a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant. Mais sans les armes des alliés, les opérations militaires ne pourraient pas se poursuivre avec la même intensité.

Le mouvement syndical a été en première ligne sur ce sujet. Dès novembre, les dockers de Barcelone des syndicats OEPB et USTP ont bloqué les navires d'armes destinés à Israël. Un comité de travailleurs du port de Gênes, en Italie, a fait de même. En Inde, un syndicat de dockers a promis de boycotter tout cargo d'armes en partance pour l'État hébreu. En Belgique, un communiqué de plusieurs syndicats de l'aviation intimait aux travailleurs d'interrompre la manutention au sol des avions remplis d'équipements militaires décollant pour Tel Aviv. Plusieurs sites de production d'armement ont été bloqués par des piquets ou des manifestations, comme ceux de BAE Systems en Angleterre ou de Safran au Canada [2]. La question a même atteint une cour de justice aux Pays-Bas, qui a ordonné l'interruption de l'envoi en Israël de pièces de rechange pour les avions de combat américains F-35 [3].

Et en France ? La CGT s'est prononcée pour un cessez-le-feu et certaines de ses fédérations, notamment celles réunies sous la bannière de l'aile gauche Unité CGT, proposent un embargo [4]. Le collectif Stop Arming Israel France a mené des actions devant plusieurs sites des groupes français d'armement ayant des liens avec Israël. Les militants ont cartographié les usines de ces entreprises. Parmi les noms cités, on trouve Thales, Safran et Airbus, et d'autres firmes moins connues du grand public.

En quoi ces entreprises contribuent-elles à armer Israël, et quels sont leurs liens avec le secteur de la défense dans le pays ?

25 millions d'euros de ventes d'armes à Israël approuvées par l'État français

Le dernier rapport au Parlement présenté par le ministère des Armées évalue à 25,6 millions d'euros la valeur des armes destinées à Israël en 2022. À cette occasion, Sébastien Lecornu s'est félicité du « niveau historique avec près de 27 milliards d'euros » de prises de commandes reçues au total par l'industrie française de l'armement.

Par comparaison avec ces 27 milliards, et avec les 23 milliards de dollars de dépenses militaires de l'armée israélienne sur la même année 2022 selon la Banque Mondiale, 25 millions d'euros peuvent paraître négligeables. La France n'a plus le rôle de premier plan qu'elle a pu jouer dans l'armement d'Israël lors de sa naissance en 1948. Selon Patrice Bouveret, directeur de l'Observatoire des armements, cela s'explique par « la reprise du marché par les États-Unis, avec lesquels la France ne peut rivaliser, tant d'un point de vue technique que politique ».

Le rapport au Parlement ne donne cependant « qu'un faible aperçu des exportations d'armes françaises », rappelle Aymeric Elluin, responsable de plaidoyer Armes à Amnesty International France. Il ne donne pas d'information sur quelles armes sont vendues, quels acteurs en feront usage et dans le cadre de quelles missions.

Parmi les armes françaises fournies à Israël, les mieux connues sont les hélicoptères AS565 Panther, produits par Airbus et utilisés par Tsahal pour patrouiller les zones maritimes, et notamment le littoral de la bande de Gaza[Voir cet article.]]. L'Observatoire des armements a également attiré l'attention sur l'exportation de fusils d'assauts français produits par PGM Precision [5]. Cette entreprise basée en Savoie est un fournisseur attitré de la Police nationale, mais a aussi trouvé un client dans les brigades spéciales de l'armée israélienne.

Soutenez l'Observatoire

Parce que le débat démocratique mérite mieux que la com' du CAC 40.

Faites un donDes composants critiques exportés sans contrôle

Les spécialistes attirent aussi l'attention sur les composants qui peuvent être employés dans l'armement, sans être pour autant identifiés comme matériel de guerre. Leur exportation n'est pas soumise au contrôle du Ministère des Armées, n'est pas comptabilisée dans le rapport au Parlement, et est encore moins connue du public.

« Certaines de ces technologies peuvent être utilisées dans le secteur nucléaire ou constituer des armes chimiques », note Patrice Bouveret, tout en rappelant qu'« Israël n'est pas signataire du traité de non prolifération des armes nucléaires (TNP). Leur valeur financière peut être très faible mais leur usage peut atteindre un très haut niveau de létalité. Comment est-il possible que la France, qui est signataire du TNP, puisse lui vendre ces composants ? »

C'est ainsi qu'un capteur sensoriel produit en France par Exxelia avait été retrouvé parmi les débris d'un missile qui a tué trois enfants en 2014 à Gaza [6]. La famille des victimes a porté plainte contre l'entreprise pour « complicité de crimes de guerre » et « homicide involontaire ». L'enquête est actuellement en cours au sein du tribunal de Paris. Or, de nombreuses autres entreprises exportent ce type de produit. Le producteur de semi-conducteurs STMicroelectronics a même des implantations en Israël. Des puces ST ont été retrouvées dans des drones utilisés par l'armée russe en Ukraine. En décembre 2023, la section CGT du groupe à Crolles, près de Grenoble, a fait état des soupçons des salariés que les mêmes puces étaient employées actuellement à Gaza [7].

Théoriquement, les entreprises françaises doivent veiller à ne pas vendre à certains clients s'il existe un risque qu'ils utilisent leurs produits pour perpétrer des crimes de guerre. « En suivant ce principe, s'il y a bien un pays où il ne faudrait pas exporter aujourd'hui, c'est Israël », soutient Aymeric Elluin. Mais le contrôle est laissé à la discrétion des entreprises et leur responsabilité ne peut être engagée que par une action judiciaire, comme dans le cas d'Exxelia.

Les champions français, partenaires du complexe militaro-industriel israélien

Ce n'est pas seulement à travers leurs exportations que les entreprises françaises sont amenées à soutenir directement et indirectement l'armée israélienne. C'est également à travers les multiples liens commerciaux et technologiques qu'ils ont noué avec le secteur de l'armement dans le pays.

L'entreprise Elbit, l'un des principaux fournisseurs d'armes de Tsahal, a ainsi multiplié les partenariats avec des groupes français. Elle est par exemple liée à Thales par le biais d'une « joint venture » destinée à produire de drones UAV Tactical Systems (aussi appelés U-tacs), détenue à 51% par Elbit et à 49% par la filiale anglaise de Thales. Le résultat à été la réalisation du drone Watchkeeper WK450, employé par le Royaume-Uni en Afghanistan. Le projet a valu à l'entreprise et à son partenaire israélien un contrat de 1,2 milliards d'euros [8]. U-tacs prétend armer uniquement les forces britanniques, mais l'organisation Campaign against arms trade a recensé plusieurs licences d'exportation de l'entreprise vers Israël [9].

Elbit s'est également associée avec Safran. En 2010, le groupe français annonçait la création d'une mystérieuse entreprise partagée à 50% avec le producteur israélien, et dont la production se devait se faire à Montluçon et à Eragny [10]. Le nom de cette filiale n'a jamais été mentionné par les deux groupes, et aucune autre information n'a filtré.

Elbit a aussi lancé la production d'un nouveau système de roquettes en coopération avec KNDS, propriété de l'État français, issu de la fusion entre Nexter et un homologue allemand. Ces armes sont censées être destinées au pays membres de l'OTAN et notamment au renouvellement de l'artillerie allemande [11].

Au-delà des intérêts stratégiques, ces partenariats découlent aussi du besoin continu de modernisation de l'industrie de guerre. Patrice Bouveret explique que « la coopération entre entreprises françaises et israéliennes de l'armement existe aussi dans le but de se surveiller mutuellement et connaître les avancées de l'autre ».

En 2021, Safran et Rafael, autre géant israélien de l'armement, ont annoncé un partenariat destiné à coordonner les technologies des viseurs produits par les deux groupes - Moskito pour Safran et Fire Weaver pour Rafael - afin d'aboutir à un produit final dont la force serait de « détecter, acquérir et neutraliser avec précision, y compris à distance de sécurité [...] tout objectif ». Le partenariat consiste notamment dans la synchronisation des deux technologies pour « offrir à leurs clients un niveau supérieur de capacités », d'après le communiqué de presse conjoint. Parmi ces clients, pour le Fire Weaver, on trouve notamment l'armée israélienne [12].

Un autre fleuron européen, MBDA, fruit d'un investissement conjoint entre Airbus, l'italienne Leonardo et la britannique BAE Systems, dont le siège social est situé dans les Hauts-de-France, s'est quant à lui associé à Israeli Aerospace Industries. L'alliance a été scellée par le biais de la filiale allemande de MBDA, dans le cadre d'un partenariat qui couvre plusieurs technologies, dont le drone kamikaze. Ces drones sont conçus pour roder, identifier des cibles, et exploser sur commande d'un opérateur à distance. L'accord entre MBDA et IAI vise à développer conjointement et mettre des drones israéliens à disposition de l'armée allemande, et va ainsi permettre à IAI d'affermir sa place dans le marché européen [13].

La constitution de joint-ventures de ce type permet aussi de contourner les limitations à l'exportation des différents pays. « Tandis que les entreprises s'élargissent à échelle européenne et internationale, la régulation se fait toujours à l'échelle nationale, c'est un paradoxe de l'industrie de l'armement », explique Patrice Bouveret.

Intérêt français pour la cyberguerre

En décembre 2023, en pleine offensive à Gaza, un colloque franco-israélien sur la cybersécurité s'est déroulé au Sénat [14]. Passé sous silence dans la presse, l'événement organisé par les sénateurs LR Jean-Pierre Bansard et Roger Karoutchi visait à mettre en contact des entreprises israéliennes du secteur avec des start-up françaises, des investisseurs et des élus. Difficile de nier la dimension militaire de l'événement : le chef de la délégation de cybersécurité israélienne était Yigal Unna, ancien membre de Shin Bet (le service israélien de renseignement intérieur), et directeur, jusqu'en 2022, de la principale agence israélienne chargée de sécuriser le cyberespace et les infrastructures critiques [15].

Parmi les entreprises invitées figure Cyabra. Basée à Tel Aviv et spécialisée dans l'analyse de contenus en ligne, elle se dédie actuellement à l'identification de publications pro-palestiniennes sur les réseaux sociaux. Ces dernières ont fait connaître à des millions d'internautes la situation endurée par les habitants de Gaza. Cyabra combat ce phénomène, qu'elle considère porteur d'un « narratif façonné par les mauvais acteurs ». Sur son site, elle revendique avoir analysé, dans les deux jours suivant le 7 octobre, « 2 millions de publications, photos, et vidéos sur Facebook, X (Twitter), Instagram, et TikTok ».

Israël est un leader dans la cybersécurité, que ses forces armées utilisent pour contrôler la population palestinienne, hacker ses réseaux et couper sa connexion à internet. Dans la « start-up nation » du Moyen Orient, l'industrie technologique représente 18% du PIB. Or, ses inventions sont souvent testées dans ce que le journaliste d'investigation Anthony Loewenstein appelle « le laboratoire palestinien » [16]. Néanmoins, ce secteur bénéficie des investissements de pays comme la France dont les entreprises souhaitent s'inspirer des « innovations » israéliennes.

C'est ainsi que Thales en décembre dernier a finalisé l'acquisition, pour la somme de 3,2 milliard d'euros, de l'entreprise de cybersécurité Imperva, fondée en Israël en 2002 [17]. Moshe Lipsker, le vice-président d'Imperva, plaidait en 2022 en faveur d'une plus grande intégration des employés du secteur informatique dans Tsahal, rappelant à quel point « la haute technologie en général et la cyberguerre en particulier constituent une part importante du moteur économique de l'État d'Israël » [18].

Le businessman évoquait ensuite son engagement passé dans l'armée et considérait ses expériences de combat comme complémentaires à son activité professionnelle, incitant tous ceux qui travaillent dans le secteur à « se dévouer à l'effort national ». Il précisait son propos avec un exemple décrivant le modus operandi de l'IDF dans la bande de Gaza : « Le soldat de première ligne qui rencontre l'ennemi face à face au combat fournit l'acte final et consommatoire de tous les efforts de feu et de manœuvre de l'air et du sol, y compris ceux du militaire de la cyberguerre qui appuie sur une touche qui perturbe l'approvisionnement en électricité de l'emplacement ciblé par le soldat de combat ».

Dans le même esprit, en 2018, Airbus a noué un partenariat avec Team 8, firme de capital-risque israélienne qui développe des start-ups de cybersécurité. Son fondateur Nadav Zafrir décrivait en décembre 2023 le rôle que les entreprises comme la sienne, soutenues par des capitaux venant des alliés d'Israël, joueront dans l'après guerre dans la construction d'un « Moyen Orient bipolaire, avec d'une part les nations djihadistes terroristes comme l'Iran et d'autre part les nations modérées [ie. Israël et l'Arabie saoudite], qui aspirent à la prospérité et fondent leur alliance sur l'économie » [19]. Un scénario qui mettrait côte à côte deux clients bien appréciés par les entreprises françaises de l'armement.

Piera Rocco di Torrepadula

[1] Voir par exemple cet article.

[2] Sources : ici et là pour Barcelone, ici pour Gênes, ici pour l'Inde, ici pour la Belgique, ici pour le Royaume-Uni et là pour le Canada.

[3] Lire l'article du Monde.

[5] Lire leur article.

[7] Lire leur communiqué de presse.

[8] Lire cet article.

[10] Lire cet article.

[11] Voir le communiqué d'Elbit Systems.

[17] Lire le communiqué de presse.

18.03.2024 à 12:00

Les dessous du parachutage de Laurent Pietraszewski à la présidence de Casino

Texte intégral (4403 mots)

14.03.2024 à 09:52

Intelligence sous influence - La lettre du 14 mars 2024

Bienvenue dans la lettre d'information de l'Observatoire des multinationales.

N'hésitez pas à rediffuser cette lettre, à nous envoyer vos réactions, commentaires et informations.

Bonne lecture

IA : pour qui roulent nos champions ?

Le mercredi 13 mars, le Parlement européen a officiellement approuvé l'« AI Act », législation européenne destinée à réguler les produits et services basés sur l'intelligence artificielle. Le texte a été largement vidé de sa substance par rapport aux (…)

Texte intégral (2133 mots)

Bienvenue dans la lettre d'information de l'Observatoire des multinationales.

N'hésitez pas à rediffuser cette lettre, à nous envoyer vos réactions, commentaires et informations.

Bonne lecture

IA : pour qui roulent nos champions ?

Le mercredi 13 mars, le Parlement européen a officiellement approuvé l'« AI Act », législation européenne destinée à réguler les produits et services basés sur l'intelligence artificielle. Le texte a été largement vidé de sa substance par rapport aux ambitions initiales, en particulier depuis que les start-ups européennes du secteur, comme Mistral AI en France et Aleph Alpha en Allemagne, ont réussi à convaincre leurs gouvernements respectifs de réduire leurs obligations au minimum.

Ces prétendus « champions » ont largement obtenu gain de cause. « Dans sa forme finale, l'AI Act est tout à fait gérable pour nous », se félicitait ainsi Arthur Mensch, cofondateur et directeur de Mistral AI dans un récent entretien avec Le Monde. Le patron d'Aleph Alpha, Jonas Andrulis, est plus direct encore : « La version actuelle de l'AI Act est bonne. Il y a eu beaucoup de travail qui a mené à des améliorations importantes près de la ligne d'arrivée. »

Nous nous sommes penchés sur le travail d'influence mené par ces start-ups dans le cadre d'une enquête menée en collaboration avec LobbyControl et Corporate Europe Observatory.

Nous y revenons bien entendu sur le rôle clé joué par Cédric O, ancien secrétaire d'État au Numérique devenu actionnaire et lobbyiste en chef de Mistral AI (lire notre article)... tout en continuant à conseiller le gouvernement dans le cadre d'un comité sur l'IA.

Ledit comité vient d'ailleurs de rendre son rapport, également ce mercredi 13 mars. Il prône notamment plusieurs milliards de financements pour développer l'IA en France, ainsi qu'un accès facilité aux données personnelles et aux « données culturelles » (entendre : les œuvres artistiques et intellectuelles qu'ils exploitent pour entraîner leurs modèles). Pas très étonnant, puisque ce comité, outre Cédric O, compte aussi parmi ses membres le patron de ce dernier au sein de Mistral AI ainsi que des représentants de Google et de Meta.

Mistral AI et Aleph Alpha, les prétendus champions européens, ont-ils surtout au final servi de paravent pour le lobbying des GAFAM ? C'est la question que se posent certains observateurs. Et ils se la posent de manière encore plus vive depuis que Mistral AI a annoncé, à la fin du mois de février, un partenariat de grande ampleur avec Microsoft, certainement négocié depuis des mois.

Tout ceci ne semble pas déranger outre mesure le gouvernement français. Derrière les grands discours sur la « souveraineté numérique », il y a surtout une politique d'attractivité vis-à-vis des géants américains du web et de soumission inconditionnelle à leur vision du monde, que nous avions soulignée dans notre rapport GAFAM Nation.

Lire notre enquête : AI Act : le troublant lobbying des « champions » européens, Mistral AI et Aleph Alpha

Plus vite, plus haut, plus fort : le CAC40 en mode olympique

Le printemps arrive (plus ou moins), et avec lui la saison des assemblées générales annuelles et les annonces des profits et de dividendes.

Cette année encore, le CAC40 surfe à ses plus hauts niveaux historiques. 38 entreprises de l'indice – hormis Alstom et Pernod-Ricard qui publient en année décalée - ont successivement dévoilé leurs résultats ces dernières semaines. Il affichent des profits cumulés de plus de 153 milliards d'euros, en hausse de 10% par rapport à l'année dernière, pourtant déjà record. Ils prévoient de redistribuer près des deux tiers de cette manne à leurs actionnaires, sous la forme de dividendes (en légère hausse) et de rachats d'actions (en hausse plus nette). Comme quoi, malgré les crises géopolitiques et la grogne sociale, l'ère des superprofits n'est pas finie.

Le CAC40 a aussi battu son record historique la semaine dernière en passant au-dessus des 8000 points. L'indice français est loin d'être isolé puisque les bourses américaines et européennes battent elles aussi des records ces jours-ci. Selon Janus Henderson, les dividendes mondiaux s'établissent à 1660 milliards de dollars en 2023. Un record (oui, cela devient répétitif).

En matière de rémunération patronale également – ce qui est logique dès lors qu'elles sont aujourd'hui intimement liées à la performance boursière des entreprises concernées (lire La démesure des rémunérations patronales, et ce qu'il y a derrière) -, les limites n'arrêtent pas d'être repoussées. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, touchera au titre de l'année 2023 une rémunération d'au moins 23 millions d'euros, qui pourrait même monter jusqu'à 36 millions d'euros grâce à une prime de performance. C'est 518 fois le salaire moyen au sein du groupe.

Nous ferons le point sur les chiffres publiés par le CAC40 dans quelques semaines.

Focus sur les liaisons dangereuses entre TotalEnergies et l'Etat français

La Commission d'enquête sénatoriale sur « les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France », lancée à l'initiative des sénateurs écologistes en janvier dernier, poursuit ses travaux.

L'Observatoire des multinationales a eu droit à son audition le lundi 11 mars. Nous y sommes notamment revenus sur nos analyses et propositions en matière d'encadrement du lobbying et notamment des « portes tournantes » public-privé (cf. notre page spéciale). Portes tournantes dont le groupe TotalEnergies fait lui aussi abondamment usage, notamment pour soigner ses liens avec la diplomatie française, comme nous l'avions montré dans une enquête à propos de ses projets en Ouganda (lire Comment l'État français fait le jeu de Total en Ouganda).

Nous avons aussi présenté les conclusions de notre étude de décembre dernier TotalEnergies : comment mettre une major pétrogazière hors de nuire. Le président de la commission, le sénateur Roger Karoutchi, a d'ailleurs déclaré qu'elles lui faisaient « un peu peur ».

S'il y a peu de chances que ces travaux débouchent sur une remise en cause profonde des rapports ambigus entre TotalEnergies et l'État français ou sur une reprise en main du premier par le second, peut-être permettront-ils d'avancer sur certaines revendications assez consensuelles en matière de transparence de l'influence et des relations entre décideurs et intérêts économiques.

Soutenez l'Observatoire

Parce que le débat démocratique mérite mieux que la com' du CAC 40.

Faites un donEn bref

La directive européenne sur le devoir de vigilance n'en finit pas de ne pas être adoptée. Une nouvelle réunion du Conseil de l'UE doit se tenir cette semaine pour tenter de réunir une majorité d'États et valider définitivement le texte. Un accord de principe avait été trouvé en décembre dernier, mais certains pays – l'Allemagne notamment – ont changé d'avis, sous prétexte de ne pas pénaliser leurs entreprises. La France leur a emboîté le pas, trop heureuse de réduire encore la portée d'une directive dont elle a déjà réussi à faire exempter une large partie du secteur financier (lire La boîte noire de la France à Bruxelles). Elle a obtenu que les seuils d'applications soient relevés, de sorte qu'un nombre beaucoup plus restreint d'entreprises soient couvertes.

Pendant ce temps, en France. En attendant le déblocage ou blocage définitif de la directive européenne, l'application de la loi française de 2017 sur le même sujet continue de faire débat. La toute nouvelle chambre créée au sein de la Cour d'appel de Paris pour traiter des affaires liées au devoir de vigilance des multinationales s'est réunie pour examiner trois plaintes déclarées irrecevables en première instance, contre TotalEnergies pour sa responsabilité climatique, contre EDF pour des atteintes aux droits des communautés lors de la construction de parcs éoliens au Mexique, et enfin contre Suez pour des atteintes au droit à l'eau dans le cadre de sa gestion privée au Chili. Le délibéré a été fixé au 18 juin prochain. Dans le même temps, on apprenait que La Poste - première entreprise à avoir été jugée sur le fond dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance, pour son recours à la sous-traitance dans des conditions problématiques en France – faisait appel de la décision de première instance qui l'avait condamnée à mettre à jour son plan de vigilance. Les batailles judiciaires sont loin d'être terminées.

Victoire pour les travailleurs des plateformes. Contrairement à ce qui s'est passé pour la directive devoir de vigilance, l'opposition de la France et de l'Allemagne n'aura pas suffi. Une victoire inespérée a été arrachée au Conseil de l'UE, et la directive sur les droits des travailleurs des plateformes a bien été adoptée malgré l'opposition acharnée d'Uber et des autres entreprises du secteur. Nous avions documenté il y a quelques mois le travail de sape mené par Uber et compagnie contre le projet de directive, soutenus par la France (lire Les coursiers du lobbying). Bien qu'en deçà du projet initial, la nouvelle directive crée une présomption de salariat, selon des modalités différentes selon les pays. En d'autres termes, il deviendra plus facile pour les travailleurs des plateformes de se faire reconnaître comme salarié, avec les droits associés.

Plainte contre Nestlé et d'autres marchands d'eau en bouteille. Fin janvier, la cellule investigation de Radio France et Le Monde avaient révélé que les groupes Nestlé Waters (Perrier, Contrex, Hépar, Vittel, entre autres) et Alma (Chateldon, Vichy-Célestins, St-Yorre, etc.) recouraient à des traitements non autorisés de l'eau avec la bénédiction implicite du gouvernement français, qui a eu connaissance des faits mais a choisi de maintenir l'omertà. Un tiers des eaux en bouteille vendues en France seraient concernées. L'association foodwatch a identifié neuf infractions (pratiques commerciales déloyales, non-conformité, défaut d'étiquetage et manquement au devoir d'information, etc.) et porté plainte devant le tribunal de Paris. Quant à l'association Transparency, elle a fait un signalement à la Haute autorité de la transparence pour la vie publique, puisque Nestlé avait dédaigné de divulguer – comme l'entreprise y est tenue par la loi – ses contacts avec le ministère de l'Industrie au sujet de cette affaire.

12.03.2024 à 18:23

Notre audition dans le cadre de la commission d'enquête sénatoriale sur TotalEnergies

Le lundi 11 mars 2024, Olivier Petitjean, coordinateur de l'Observatoire des multinationales était auditionné dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur « les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France ».

On retrouvera ci-dessous l'enregistrement de cette audition, au cours de laquelle Olivier Petitjean a notamment tiré (…)

Lire plus (226 mots)

Le lundi 11 mars 2024, Olivier Petitjean, coordinateur de l'Observatoire des multinationales était auditionné dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur « les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France ».

On retrouvera ci-dessous l'enregistrement de cette audition, au cours de laquelle Olivier Petitjean a notamment tiré les leçons de nos enquêtes sur les portes tournantes et sur l'usage qu'en fait le groupe pétrogazier français, et présenté les conclusions de notre étude pour 350.org, TotalEnergies : comment mettre une major pétrogazière hors d'état de nuire.

Voir la page de la commission d'enquête pour le programme et les captations des autres auditions.

11.03.2024 à 23:49

AI Act : le troublant lobbying des « champions » européens, Mistral AI et Aleph Alpha

Olivier Petitjean

Sous prétexte de ne pas nuire au développement de potentiels champions comme Mistral AI en France, les gouvernements de l'UE ont considérablement atténué la portée de la nouvelle loi sur l"intelligence artificielle qui doit être validée à Bruxelles ce mercredi. Au bénéfice de qui au final ?

Ce mercredi 13 mars, le Parlement européen doit donner son approbation finale à l'AI Act, future loi européenne sur l'intelligence artificielle. Le texte soumis au vote est le résultat de mois de (…)

Texte intégral (4043 mots)

Sous prétexte de ne pas nuire au développement de potentiels champions comme Mistral AI en France, les gouvernements de l'UE ont considérablement atténué la portée de la nouvelle loi sur l"intelligence artificielle qui doit être validée à Bruxelles ce mercredi. Au bénéfice de qui au final ?

Ce mercredi 13 mars, le Parlement européen doit donner son approbation finale à l'AI Act, future loi européenne sur l'intelligence artificielle. Le texte soumis au vote est le résultat de mois de débats et de négociations. Que va-t-il changer concrètement ? C'est malheureusement la question que l'on ne peut manquer de se poser à propos des législations concoctées à Bruxelles, particulièrement lorsqu'elles donnent lieu – comme cela a été le cas pour l'AI Act – à d'intenses batailles de lobbying.

En l'occurrence, cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas OpenAI ni Microsoft, Meta (Facebook) ou Google qui ont été au premier plan de cette bataille - du moins sur la dernière ligne droite. Ce sont les start-up européennes du secteur, à commencer par l'allemande Aleph Alpha et la française Mistral AI. Et, grâce au soutien appuyé de leurs gouvernements, ces prétendus « champions » ont largement obtenu gain de cause. « Dans sa forme finale, l'AI Act est tout à fait gérable pour nous », se félicitait ainsi Arthur Mensch, cofondateur et directeur de Mistral AI dans un récent entretien avec Le Monde. Le patron d'Aleph Alpha, Jonas Andrulis, est plus direct encore : « La version actuelle de l'AI Act est bonne. Il y a eu beaucoup de travail qui a mené à des améliorations importantes près de la ligne d'arrivée. »

De fait, dans la version finale de la loi européenne, leurs modèles à usage général ne sont plus classifiés comme à risque, de sorte que leurs produits – et quasiment tous les autres à l'exception de ChatGPT – ne plus sont soumis qu'à des obligations minimales de transparence... dont la teneur et la mise en œuvre restent encore à préciser. Sous prétexte de ne pas nuire au développement de potentiels champions européens, nos gouvernements ont de fait renoncé à réguler concrètement une grande partie du secteur de l'intelligence artificielle. Mais au bénéfice de qui au final ?

Ambitions revues à la baisse

C'est en 2021 que la Commission européenne a présenté sa proposition de loi initiale sur l'AI. Celle-ci reposait sur un principe simple : celui de séparer les pratiques et technologies entre celles qui doivent être purement et simplement interdites, celles qui doivent être soumises à des régulations plus fortes et celles qui peuvent en être dispensées. La publicité faite autour de ChatGPT lors de son lancement en 2022 a changé la donne. À l'initiative du Parlement européen, la loi européenne a intégré la problématique de l'intelligence artificielle générative, jusqu'alors absente du texte. Les eurodéputés ont introduit des mesures plus contraignantes pour les modèles d'IA dits “à usage général”, du fait des risques que pourraient engendrer certaines utilisations.

Inacceptable pour les grandes entreprises du secteur, qui sont immédiatement entrées en action. Sur l'année 2023, le projet de loi a donné lieu à pas moins de 122 de réunions de lobbying à la Commission européenne, soit une tous les deux jours ouvrables, dont 78% avec les industriels. Mais dans les derniers mois de cette lutte d'influence, les Microsoft, Meta, Google et autres se sont fait plus discrets. Ce sont les acteurs européens, Mistral AI et Aleph Alpha en tête, qui ont été les têtes de pont de la bataille, en intervenant dans les médias et auprès des politiques. Jusqu'il y a peu, ils étaient totalement inconnus du grand public, voire des dirigeants politiques. Les statuts de Mistral AI n'ont été déposés qu'en mai 2023, il y a moins d'un an. Mais ils ont su trouver les arguments pour convaincre les gouvernements des grands pays européens de réduire les ambitions de l'AI Act. Il y a quelques mois encore, le patron d'Aleph Alpha se plaignait :« Nous sommes leaders en matière d'innovation, mais pour l'instant nous avons fait zéro lobbying. » Depuis, les choses ont bien changé.

Mistral AI est peut-être la plus jeune entreprise à avoir jamais obtenu un rendez-vous avec les dirigeants de la Commission européenne. Un peu plus de deux mois à peine après sa création, les représentants de Mistral AI rencontraient Roberto Viola, le patron de la DG Connect, pour discuter d'AI générative. Un second rendez-vous a eu lieu début mars 2024 avec le cabinet de la commissaire européenne responsable des dossiers numériques pour “présenter l'entreprise”. Mais Mistral semble déjà bien présente à Bruxelles où elle a rencontré deux députés européens clés sur le sujet de l'IA et elle a également rencontré en novembre les représentants belges, qui assurent actuellement la présidence tournante du Conseil. En novembre, un de ses cadres avait déjà participé à un événement sur l'AI organisé par le prédécesseur de la Belgique : l'Espagne.

« Si on perd des leaders ou des pionniers à cause de ça... »

De fait, c'est surtout à travers les gouvernements des plus gros États-membres, et notamment ceux de la France et de l'Allemagne – alliés à l'Italie – que l'offensive a été menée. Dans les derniers mois de l'année 2023, les dirigeants de ces trois pays ont multiplié les critiques contre les velléités de régulation du Parlement européen. Lors d'un sommet organisé en novembre 2023 à Rome en présence d'industriels, les ministres des trois pays ont martelé le message. « Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues italien et français pour dire que nous avons besoin d'une régulation favorable à l'innovation dans le domaine de l'AI, y compris l'AI à usage général, a ainsi expliqué l'allemand Robert Halbeck. (…) Les règles doivent être établies lorsque des risques spécifiques surviennent dans l'application [des modèles]. » « Nous devons travailler ensemble sur ce sujet au niveau de l'UE, main dans la main avec l'industrie », a renchéri son homologue italien Adolfo Urso.

Même après qu'un texte de compromis a été validé – théoriquement de manière définitive – au niveau du Conseil de l'UE, les dirigeants français sont revenus à la charge. « Il faut éviter d'écraser les innovateurs européens sous une réglementation trop lourde », avait ainsi réagi Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au Numérique, évoquant « les discussions qui vont nécessairement se poursuivre pour régler un certain nombre de détails » Quelques jours plus tard, à l'occasion du deuxième anniversaire du plan France 2030, Emmanuel Macron abondait dans le même sens : « On peut décider de réguler beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que nos grands compétiteurs mais on régulera des choses qu'on ne produira plus ou qu'on n'inventera pas. Ce n'est jamais une bonne idée. »

Et le président français d'en appeler à une évaluation régulière de l'AI Act et de ses conséquences : « Si on perd des leaders ou des pionniers à cause de ça, il faudra revenir. C'est clé. » Pour les dirigeants politiques, l'enjeu est bien là : garder les fleurons français et allemands de l'AI en Europe même, et éviter qu'ils ne partent aux Etats-Unis ou, plus près, à Londres, où le gouvernement conservateur leur fait les yeux doux en promettant une régulation plus souple. Le patron de Aleph Alpha n'a pas hésité à brandir explicitement la menace : « Si nous ne pouvons pas survivre en Europe, nous devrons agir. »

Des gouvernements travaillés au corps

Du côté allemand, le travail d'influence mené par Aleph Alpha auprès de leurs dirigeants est bien documenté. Nos partenaires allemands de LobbyControl ont retrouvé la trace de pas moins de douze rendez-vous de lobbying entre juin et novembre 2023 entre la start-up et des membres du gouvernement fédéral, à commencer par le ministre de l'Économie Robert Habeck, des Verts, et le ministre du Numérique Volker Wissing, du parti libéral FDP. Les dirigeants d'Aleph Alpha ont même rencontré une fois le chancelier Olaf Scholz lui-même [1]. Les dirigeants d'Aleph Alpha ont été auditionnés à plusieurs reprises et ont transmis au gouvernement allemand nombre d'argumentaires, désormais rendus publics. L'enquête menée par LobbyControl montre que les ministres allemands ont repris point pour point les éléments de langage avancés par Aleph Alpha contre une régulation trop contraignante des modèles à usage général l'AI. Notamment l'idée, martelée aussi bien par les GAFAM, qu'il ne fallait pas réguler les modèles, mais seulement les usages.

En France, faute du niveau minimal de transparence similaire que l'on constate outre-Rhin ou à Bruxelles, nous en sommes réduits à observer les traces publiques du lobbying de Mistral AI. Par exemple les multiples occasions, depuis le salon Vivatech en juin 2023 jusqu'au récent forum de Davos, où les dirigeants de la start-up ont été invités à partager la scène avec Emmanuel Macron ou d'autres leaders français, en passant par des dîners à l'Élysée en marge de conférences publiques [2]. Ces derniers mois, les dirigeants de start-ups spécialisées dans l'AI se sont vu dérouler le tapis rouge. Stanislas Polu, fondateur de Dust, une autre start-up d'IA invité au même dîner, a bien résumé l'ambiance : (« Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'opportunité de dire quelque chose une semaine et de voir le plus haut échelon de l'Etat faire une annonce en ce sens la semaine suivante. »

Soutenez l'Observatoire

Parce que le débat démocratique mérite mieux que la com' du CAC 40.

Faites un donCollaboration public-privé

Mais c'est évidemment le débauchage par Mistral AI de Cédric O, proche d'Emmanuel Macron et ancien secrétaire d'Etat au numérique, comme actionnaire et responsable des relations publiques via sa société de conseil, qui retient l'attention (lire notre article). Il faut dire qu'il n'a pas hésité à tenir sur la régulation de l'AI un discours exactement inverse à celui qu'il tenait alors qu'il était au gouvernement. En 2022 à New York, il affirmait encore : « Nous avons besoin de plus de réglementation. Si le prix à payer est d'avoir un cadre différent aux États-Unis et dans l'Union européenne, alors nous le paierons. » Un peu plus d'un an plus tard, la tonalité était toute différente : « Les investisseurs attendent de voir quelles seront les conséquences de l'IA Act (future législation européenne sur l'intelligence artificielle). S'ils estiment qu'il empêche de créer des champions de rang mondial, alors ils investiront dans des entreprises américaines. »

Le 30 juin 2023, avec René Obermann, président du géant de l'aérospatiale et de la défense Airbus, et Jeannette zu Fürstenberg, du fonds de capital-risque technologique La Famiglia, Cédric O a été l'un des initiateurs d'une lettre ouverte signée par 150 entreprises européennes affirmant que la loi sur l'IA « mettrait en péril la compétitivité et la souveraineté technologique de l'Europe ».

Sur le réseau Linkedin, l'ancien secrétaire d'État s'est félicité, à propos du sommet sur l'AI organisé par le gouvernement britannique en novembre dernier (OpenAI, Google/Deepmind, Anthropic, Inflection, Meta... et Mistral AI), de la collaboration entre secteur public et secteur privé français : « J'ai participé à nombre de ces réunions lors des 5 ans que j'ai passés au service de l'État. La France était toujours du côté des régulateurs, jamais des acteurs. Cette fois, les Français étaient des deux côtés de la table (Bruno Le Maire et Jean-Noël Barrot pour le gouvernement, Arthur Mensch et moi-même pour Mistral AI)... et ça change tout. »

Alors qu'il joue le rôle de lobbyiste en chef de Mistral AI, Cédric O a gardé ses attaches dans le public puisqu'il a été nommé en octobre 2023 au « comité de l'intelligence artificielle générative » mis en place pour conseiller le gouvernement sur sa politique en matière d'IA. Présenté comme simple « consultant » sur le site de Matignon [3], il y siège d'ailleurs aux côtés de son patron et co-actionnaire Arthur Mensch.

Lire aussi Les bonnes affaires de Cédric O, ex secrétaire d'État

Cédric O n'est pas le seul chez Mistral AI à emprunter les « portes tournantes » entre public et privé. William El Sayed, lui aussi sorti de Polytechnique et recruté en juillet 2023 pour aider les fondateurs de Mistral AI, a fait de janvier à juin 2023 son stage de fin d'étude auprès du ministre chargé du Numérique et des Télécommunications. Sa mission ? La conception de la stratégie IA dans le cadre du plan France 2030. Le monde est petit.

Porte-voix des GAFAM ?

Mistral AI et Aleph Alpha, les prétendus champions européens, ont-ils surtout au final servi de paravent pour le lobbying des GAFAM ? C'est la question que se posent certains observateurs. Et elle se pose de manière encore plus vive depuis que Mistral AI a annoncé, à la fin du mois de février, un partenariat de grande ampleur avec Microsoft, avec à la clé un investissement de 15 millions d'euros de ce dernier. Les modèles de Mistral AI seront désormais entraînés et distribués sur les serveurs du géant américain, dans le cadre d'un arrangement qui n'est pas sans rappeler – même s'il reste à ce stade de bien moindre ampleur – celui passé par le même Microsoft avec OpenAI.

« Cette transaction était-elle en cours de préparation alors que l'AI Act était en cours de négociation ?, se demande ainsi le journaliste spécialisé Luca Bertuzzi. Il semble irréaliste qu'un tel partenariat puisse être conclu en moins d'un mois. De nombreuses personnes impliquées dans l'AI Act ont d'ailleurs remarqué que le lobbying des GAFAM sur l'AI à usage général s'était soudainement calmé vers la fin. Cela s'explique par le fait qu'ils n'avaient pas besoin d'intervenir puisque Mistral faisait le "sale boulot" pour eux. Les arguments de Mistral étaient remarquablement similaires à ceux de Big Tech. »

Les eurodéputés verts ont immédiatement demandé aux commissaires européens Thierry Breton et Margrete Vestager d'examiner si Mistral AI n'avait pas servi de faux nez au lobbying de Microsoft, en violation des règles de transparence et de prévention des conflits d'intérêts. La direction de la Concurrence de la Commission a précisé quant à elle que l'accord entre Mistral et Microsoft serait étudié dans le cadre de l' examen préliminaire” qu'elle vient de lancer sur le partenariat entre Microsoft et OpenAI – soupçonné d'être une acquisition masquée.

La France, meilleure amie de la Silicon Valley

À écouter les discours des dirigeants de la start-up française – non seulement ceux qu'ils tiennent en France, mais aussi ceux qu'ils tiennent à l'étranger –, difficile de ne pas percevoir la trace d'un certain opportunisme. D'un côté, ils ne manquent pas une occasion de faire miroiter l'émergence d'un champion français et européen enfin capable de redorer le blason technologique du vieux continent. De l'autre, par exemple lors d'un entretien avec le Financial Times, ils minimisent leurs liens avec l'Etat français, qu'ils assurent « maintenir à distance » de leurs affaires.

De bonne guerre, peut-être, du point de vue des entreprises concernées. Mais qui fait sonner les grands slogans gouvernementaux sur la « souveraineté numérique » particulièrement creux. Derrière la prétention à faire émerger des champions européens, il y a surtout en réalité une politique d'attractivité visant à faire de la France le partenaire privilégié de la Silicon Valley en Europe. « L'autre question, ajoute Luca Bertuzzi, est de savoir dans quelle mesure le gouvernement français était au courant de ce partenariat à venir avec Microsoft. Il semble peu probable que Paris ait été tenu complètement dans l'ignorance. »

Cette ambiguïté se retrouve dans la composition de ce fameux comité consultatif à Matignon évoqué plus haut. Outre Cédric O et Arthur Mensch, on y retrouve des représentants de grandes entreprises comme Dassault Systèmes ou Renault, mais aussi Google et de Meta – en la personne de Yann Le Cun, lauréat du prix Turing et vice-président de Meta, très en pointe sur la défense publique de l'AI – ainsi que d'institutions financées par ces dernières, comme le « Paris Artificial Intelligence Research Institute ».

Lire aussi GAFAM Nation

Il est vrai que, dans le domaine de l'AI comme du numérique en général, les GAFAM sont aussi omniprésents qu'incontournables. Les trois fondateurs de Mistral AI, passés par l'école Polytechnique, sont des anciens de Meta et de Google, tout comme plusieurs de leurs employés.

Et cet effet de trait d'union entre l'Etat français et les GAFAM se retrouve enfin du côté des financements. Mistral AI a fait pour l'instant deux levées de fonds, de 105 millions d'euros en juin 2023, puis de 385 millions d'euros en décembre 2023 – une somme qui n'a été dépassée que par Aleph Alpha. Parmi les participants à ces levées, on retrouve à la fois Bpifrance, bras armé financier de l'État français, des grandes firmes de « venture capital » américaines comme Lightspeed, quelques poids lourds comme BNP Paribas et CMA-CGM, et des fonds liés aux grandes entreprises de la tech (Nvidia, Salesforce) ou aux grandes fortunes françaises ou européennes (Xavier Niel, JC Decaux, la famille Motier des Galeries Lafayette, Exor de la famille Agnelli, Sofina...). À quoi s'ajoute désormais Microsoft. Une intéressante convergence d'intérêts.

Le diable dans les détails

L'accès privilégié dont les entreprises comme Mistral AI et Aleph Alpha bénéficient auprès de leurs gouvernements et de la Commission européenne – et l'absence criante de points de vue alternatifs - sont d'autant plus préoccupants que le travail de régulation de l'intelligence artificielle ne fait que commencer. Une fois que l'AI Act dans sa version allégée sera adopté, il faudra ensuite le mettre en œuvre. Ce qui, dans un domaine aussi technique, et avec des règles offrant tant de marges d'interprétation, ne sera sans doute pas une mince affaire.

L'AI Act, par exemple, établit un seuil à partir duquel un modèle à usage général est considéré comme comportant un risque systémique, avec à la clé des obligations renforcées. Pour Mistral AI et Aleph Alpha, il s'agissait justement de ne pas tomber dans cette catégorie, et ils ont obtenu gain de cause. Pour l'instant, seul GPT4, le dernier modèle d'OpenAI, est concerné. Pourrait-il être rejoint un jour par les modèles développés par les start-up européennes ? En réalité, le seuil fixé par le texte, une puissance de calcul cumulée de plus de 10^25 FLOPS, offre une marge d'interprétation qui le rend facile à contourner – c'est peut-être ce qu'Arthur Mensch qualifiait de « gérable » dans son entretien au Monde.