13.05.2024 à 08:30

Nous autres

F.G.

Grégoire était du genre exagéré en toute matière, mais en gardant la tête froide. Son extrémisme, il le cultivait tout seul, avec commentaires à l'appui, en traçant des A cerclés sur les tables salopées du bahut. Quand le cours s'achevait, à la première vibration de la sonnerie, il rangeait son marqueur noir dans la poche de son jean usé et reprenait sa route de prophète de désordre vers la salle du cours suivant où il voulait arriver le premier. Pour choisir sa table. Bessis, dont tout (...)

- Passage des fantômesTexte intégral (2316 mots)

Grégoire était du genre exagéré en toute matière, mais en gardant la tête froide. Son extrémisme, il le cultivait tout seul, avec commentaires à l’appui, en traçant des A cerclés sur les tables salopées du bahut. Quand le cours s’achevait, à la première vibration de la sonnerie, il rangeait son marqueur noir dans la poche de son jean usé et reprenait sa route de prophète de désordre vers la salle du cours suivant où il voulait arriver le premier. Pour choisir sa table.

Bessis, dont tout le monde avait oublié le prénom tant il tenait à ce qu’on l’appelât par son patronyme – on comprendra pourquoi –, jouait au con avec une remarquable maîtrise qu’aucun de nos commentaires ne pouvait atteindre. Au vu de sa taille, nettement au-dessus de notre moyenne, il aurait pu, d’un coup de pogne, corriger le mieux bâti d’entre nous, mais tel n’était pas son genre. Il préférait déconcerter en alignant, avec conviction, connerie sur connerie. Un festival dont l’effet assuré était de nous faire pisser de rire. Alors, invariablement, toujours l’un de nous s’enquerrait : « Mais comment tu fais pour être aussi con ? ». Et tout aussi invariablement, Bessis répliquait : « Vitamine B6, mon pote, tel est mon secret. Elle rend con, mais elle fait bander dur. »

René Coq jouait si mal au foot que Robinot, prof de gym et entraîneur, lui avait attribué, par défaut, la place de gardien de but. Depuis, chaque fois que l’occasion se présentait, il se dirigeait vers sa cage d’un pas nonchalant, mais avec la ferme intention de ne pas la laisser violer. Il la défendrait, se disait-il chaque fois, comme si de sa vie il s’agissait. Et il faut bien le reconnaître : le spectacle était toujours impressionnant, car rien, jamais, ne passait. L’entraîneur – survêt’ souffreteux, mais belle prestance – lui reprochait, cela dit, son manque de technique :

– Ça passe ou ça passe pas ? répliquait René Coq.

– Ça passe pas, était bien obligé de constater Robinot.

Et l’autre d’avoir toujours le dernier mot : « Alors, si ça passe pas, c’est la preuve que je suis bon et que la technique, c’est un truc d’esthète, pas vrai ? » Robinot, qui l’était, n’avait d’autre solution que d’acquiescer.

Mercier avait la vue calamiteuse – maladie dégénérative, disait le corps médical : chaque fois qu’il traversait la rue, il risquait sa peau. C’était là son principal défaut. Pour le reste, il était aussi brillantissime que malcommode, à l’écrit comme à l’oral. C’en était à un point tel que le presque aveugle déjouait avec application et méthode les initiatives des profs les plus bienveillants à son égard qui, compatissant par trop à son malheur, avaient le mauvais goût de le lui rappeler. Ainsi de ce Chabut, prof de français, qui, un jour de rentrée, se risqua à lui proposer une place au premier rang :

– Mais, Monsieur, pour qui me prenez-vous ? Si ma déficience occulaire est médicalement avérée, elle ne m’oblige aucunement à renier mes valeurs pour soulager votre pitié.

La salle, unanimement attentive, attendait la suite.

– Mercier, il ne s’agissait pas de pitié. Je pensais simplement vous rendre service.

– Soit, mais je m’en passerai, Monsieur, et volontiers, car vous devez savoir que, pour un rebelle, il n’y a de premier rang qu’au dernier. Je vous laisse le premier, en sachant par avance qu’il trouvera client chez les soumis ou les fayots, ce qui somme toute revient au même.

Et, dans un tonnerre d’applaudissements, Mercier de se diriger vers le dernier rang où, compact, l’attendait son groupe de copains.

– Je vous prie de m’excuser, Mercier, si je vous ai offensé, murmura Chabut.

– Je vous excuse, Monsieur, et ce d’autant que je sais que toute offense même involontaire, forge le caractère.

Tout concourrait à faire de Mathias une réincarnation du romantique décadent : une manière de se tenir dans le monde, un goût évident pour l’outrance vestimentaire, une façon bien à lui d’être détaché des contingences, un ton cassant quand il cédait au jugement, un charme réel qui ne laissait personne indifférent. Il fut, de surcroît, le premier d’entre nous à se laisser pousser les cheveux, à s’appliquer à lire Marx, à chercher des contacts avec le dernier carré des surréalistes historiques, à déclamer Nadja dans l’immense parc du bahut dont, interne, il connaissait tous les recoins. Mathias était un adolescent hors temps puisqu’il était à la fois de celui de Villon, de Lautréamont, de Baudelaire et de Breton. De son époque, il ne retenait qu’une brochure distribuée à Strasbourg et dont il était le diffuseur dans le bahut : De la misère en milieu étudiant. Le libelle n’avait pas les faveurs du groupuscule trotskiste auquel il appartenait, mais Mathias s’en foutait. Il le jugeait indépassable en impertinente pertinence, et ça lui suffisait. En clair, ce romantique de belle prestance était notre modèle. Au physique comme au moral.

Cricri avait l’âme naturellement chahuteuse. Sa nature, plutôt réservée mais en réalité complexe, s’exprimait pleinement dans l’organisation du désordre. Fils d’un couple de très sérieux profs de la gauche PSU, il avait de l’existence une vision assurément globale. Son passe-temps préféré consistait à miner les convenances en s’improvisant grand ordonnateur du bordel. Avec Zéro de conduite pour référence suprême et le happening pour méthode, il élaborait patiemment des plans de subversion générale toujours drôles fondés sur un imaginaire sans limites. Sa force, c’était de mettre ses rêves à disposition du groupe. Chaque matin, il nous racontait sa nuit et les nouvelles idées qu’elle avait nourries dans son esprit joyeusement farceur. Pour Cricri, la condition de toute révolte tenait à sa capacité à mettre les rieurs de son côté. D’où son culte de l’humour, noir de préférence, où il puisait mille raisons de ne pas mourir d’ennui dans son lycée-caserne – qu’il appelait « la base » et voulait transformer en phalanstère fouriériste.

Ficelle avait la nonchalance élégante du môme revenu de presque tout. De son enfance difficile, il ne parlait jamais, se contentant de la porter comme un fardeau d’oubli. Il s’arrangeait avec ses souvenirs sans que ça dérange personne. Elégance, disais-je. C’était un type de peu de mots, mais toujours justes. Interne comme Mathias, il vivait en marge de la meute. Son silence le rendait respectable et un peu craint des caïds de l’internat. Ils savaient, il est vrai, qu’il était habile au coup de poing. C’était un en-dehors qui répugnait à tout enfermement identitaire. Il avait l’aisance de ceux qui ont surmonté leur déveine en s’inventant un personnage.

Moi, je me contentais d’en être de cette joyeuse bande, à la place qu’elle m’octroyait, celle qu’on accorde, quand on a seize ou dix-sept ans, à un fils d’anarchiste espagnol de la guerre d’Espagne : une sorte de stratège héréditaire, en somme, ce que je n’étais pas.

L’hiver d’avant le printemps fut le temps d’une belle conspiration. De maturation rapide, au demeurant. Nous avions créé, et parmi les premiers, un comité d’action lycéen que nous avions conçu et imaginé comme un repaire de porteurs de torches chargés de mettre le feu à la plaine de l’ennui. À vrai dire la confrérie coalisait d’indéniables talents. Les nôtres d’abord, ceux de notre tribu d’agents de désagrégation, mais aussi ceux que nous découvrions chez d’autres qui, de réunions discrètes en conciliabules secrets, ne demandaient qu’à s’exprimer. Il fallut peu de temps pour que la fraternité révolutionnaire que nous formions prît conscience de sa force, le temps d’un hiver exaltant où, dans la pratique, nous apprîmes l’essentiel de la politique : partir du général pour aller à l’essentiel. Le général, c’était De Gaulle et sa France un peu rance ; l’essentiel, c’était que le monde devait changer de base. Nous avions l’âge où aucune hésitation ne nous encombrait l’esprit. Le printemps pouvait venir. Les merles moqueurs que nous étions attendaient, dans l’ardeur, le temps des cerises.

Il fallut l’aider un peu à accoucher de ses splendeurs. La bande ne démérita pas. Grégoire, René, Mercier, Mathias, Cricri, Ficelle et moi-même – seul le survitaminé Bessis manquait à l’appel, pour cause de déménagement subit – semions à tous vents nos dispositions à la bordélisation de l’institution : happenings, grèves, bombages, confection de tracts en BD. Si bien, au demeurant, que la bande enfla de nouveaux venus aux idées trépidantes et plutôt anars. Un jour, le lycée fut cerné par les pandores au prétexte que nous avions annoncé, pour rire et par tract, un débat contradictoire entre les initiateurs de la brochure De la misère en milieu étudiant et une délégation de l’UNEF. Un autre, un prof de français, Thibault, pétainiste nullement repenti, reçu un pot de peinture rouge sur son costard trois-pièces. L’action, de nature commando, nous attira des noises, mais sans jamais que le coupable ne puisse être démasqué. Un autre, avec le concours des internes, nous organisâmes une fête de nuit à caractère résolument mixte dans le grand parc du bahut. C’était encore l’avant prise du palais d’Hiver et le sacre de printemps. Ils ne tardèrent plus.

Aux premiers jours de mai 1968, Mathias, chaque fois moins trotskiste et plus spontanéiste tendance situ, entra dans la salle de classe que nous avions réquisitionnée – avec deux ronéos – en gueulant : « À bas, à bas le caporalisme prussien ! » À dire vrai, le slogan nous semblait foireux, du moins peu explicite, mais d’un même mouvement nous l’entonnâmes en groupe en arpentant les vastes couloirs du bahut. Les salles s’ouvraient une à une et le flot grossissait. Les profs, même de gauche, tentaient vainement d’enrayer la contagion. Thibault-le-facho, qui venait d’accorder un entretien à France- Soir – « La base anarchiste de Cohn-Bendit en milieu lycéen » –, tenta vainement de s’interposer. Mal lui en prit : Robinot, allié objectif des sauvages, lui fit un assez discret mais efficace croc-en-jambe pour que le facho à costard trois-pièces se retrouve à terre, et avec lui l’ordre caporaliste prussien qu’il incarnait. Ce jour même, après une assemblée générale totalement improvisée, le bahut, dans une explosion de joie, fut déclaré « occupé », c’est-à-dire libéré de toute autorité de tutelle. Peu près, sur consigne de leurs directions, les profs syndiqués se mirent en grève. Ils n’avaient, c’est vrai, rien de mieux à faire, leurs cours étant tous désertés.

Au soir de cette épatante journée printanière, les cœurs exultaient.

– C’est bien, Mathias, lança Grégoire, le maniaque du A cerclé, je n’aurais jamais cru qu’un trotskiste même aussi dégénéré que tu l’es puisse faire, à partir d’un slogan aussi con, une telle démonstration de la force de la spontanéité des masses. Bravo, camarade.

– À bas, à bas, le caporalisme bolchevik !, improvisa Mathias sous les applaudissements du groupe.

– C’est passé et bien passé, ce coup-ci, lança René, mais Robinot était à l’attaque et moi j’avais déserté la cage.

– Fais chier avec ton foot, dit Mercier, qui n’avait rien vu des événements.

L’heure n’est plus à jouer à la baballe. Ça devient sérieux, maintenant.

– Surtout pas, coupa Cricri, c’est maintenant qu’on va commencer à rire. La révolution, c’est la fantaisie !

– En attendant, on va s’en jeter une, conclut Ficelle, en demandant des volontaires pour aller chercher des bières dans l’économat autogéré depuis belle lurette de l’internat.

On les but à la santé de Bessis, le partant, dont les déconnades nous manquaient déjà, même si nous nous sentions tous, en ce soir d’un long début, survitaminés.

Freddy GOMEZ

06.05.2024 à 10:03

L'autre sionisme

F.G.

Rima Hassan est née dans un camp de réfugiés, de parents expulsés de Palestine en 1948. Disons-le tout net : d'une telle personne, Israël n'a droit de rien exiger. Rien ne peut mitiger la justesse de sa lutte contre la violence qui lui fut faite, et c'est à Israël seul de réparer ses torts. Pour beaucoup, l'idée même qu'Israël puisse le faire n'a pas de sens : Israël ne serait qu'un État colonial comme un autre, criminel par essence, dont l'existence même serait incompatible avec la (...)

- En lisièreLire plus (391 mots)

Rima Hassan est née dans un camp de réfugiés, de parents expulsés de Palestine en 1948. Disons-le tout net : d’une telle personne, Israël n’a droit de rien exiger. Rien ne peut mitiger la justesse de sa lutte contre la violence qui lui fut faite, et c’est à Israël seul de réparer ses torts. Pour beaucoup, l’idée même qu’Israël puisse le faire n’a pas de sens : Israël ne serait qu’un État colonial comme un autre, criminel par essence, dont l’existence même serait incompatible avec la justice. On mesure alors la générosité des paroles de Rima Hassan, récemment interviewée par « Regards ». Au journaliste qui lui demande si elle se pose « la question de l’existence de l’État d’Israël », elle répond que « non » : « Je n’en veux à personne d’avoir pensé la création d’un Foyer national juif en Palestine mandataire, j’en veux à tous ceux qui ont pensé ce destin au détriment du peuple palestinien. Je ne peux pas arrêter d’être critique à l’égard de la façon dont l’État d’Israël a été créé, à la fois sur le plan de la doctrine en elle-même, comment on a théorisé tout un pan du sionisme politique que Theodor Herzl définissait lui-même comme étant un projet colonial ; ensuite pour ce qui s’est passé sur le terrain, à savoir la Nakba ; c’est-à-dire que la création de l’État d’Israël, c’est la Nakba aussi, c’est 800 000 Palestiniens chassés de leur terre et c’est la destruction de plus de 532 villages qui sont complètement rasés. La question n’est pas de remettre en question la nécessité d’avoir un Foyer national juif, qui plus est, historiquement, en Palestine mandataire, puisqu’il n’y a pas à contester le lien de ces terres avec la communauté juive, c’est plutôt le fait que ce destin a été pensé au détriment du peuple palestinien, et qu’il est encore pensé, défendu, au détriment du peuple palestinien. »

29.04.2024 à 10:04

Digression sur la guerre

F.G.

Faut-il ou ne faut-il pas penser l'hypothèse ? Ça dépend des jours. Mais tout y contribue. Depuis l'Ukraine – deux grosse années que ça morfle –, depuis Gaza – sept mois que ça arrase, que ça extermine –, la guerre est là, présente jusqu'à l'obsession. Chaque jour, son poids de malheur, de mensonges, de propagandes et de contre-propagandes. Jamais d'espoir. On est dans la bassine et on s'y noie. Alors on pense à autre chose, mais c'est dur, parce que cet autre chose ramène souvent à la (...)

- Digressions...Texte intégral (2343 mots)

Faut-il ou ne faut-il pas penser l’hypothèse ? Ça dépend des jours. Mais tout y contribue. Depuis l’Ukraine – deux grosse années que ça morfle –, depuis Gaza – sept mois que ça arrase, que ça extermine –, la guerre est là, présente jusqu’à l’obsession. Chaque jour, son poids de malheur, de mensonges, de propagandes et de contre-propagandes. Jamais d’espoir. On est dans la bassine et on s’y noie. Alors on pense à autre chose, mais c’est dur, parce que cet autre chose ramène souvent à la guerre. Et ça repart. Nos neurones sont tétanisés et nos cœurs à la renverse. Et si, par un enchaînement de causalités premières et secondes, cette guerre, qu’on vit toujours par procuration, venait, d’erreurs stratégiques en ratages diplomatiques, à se généraliser ?

D’un côté, il y a le spectacle pathétique d’un monde où, raflé par des médiocres ou des cinglés, les pouvoirs susceptibles d’influer sur son sort sont aux mains de marchands d’armes et de criminels de guerre par contumace. De l’autre, il y a un ordre du monde où le Capital verrait sûrement quelque avantage à rebattre certaines cartes et à effacer quelques ardoises en réinvestissant où il faut, dans le surarmement s’entend. Et puis, partout ailleurs, il y aurait de l’impuissance. Comme un accablement devant la difficulté de lecture d’un monde livré aux seules folies de puissances en crise avançant – méthodiquement ou convulsivement – vers la catastrophe.

Il y aurait beaucoup à dire sur cette caractéristique d’époque qu’est l’ignorance abyssale des mouvements de l’histoire qui caractérise les classes dominantes d’aujourd’hui et leurs représentants politiques. À chacune de leurs interventions, elle saute aux yeux du commun des mortels un peu instruits des lois de la guerre. Dans ce bal des ratés, Macron, archétype hors-série de la médiocrité tiktokeuse, fait bande à part tant ses géniales intuitions ont pour effet de faire rire jaune ses collègues. On se souvient de ses apparitions des petits matins de l’hiver 2022 où, déguisé en Zelenski mal rasé, il apparaissait sur les réseaux dits sociaux pour faire son show après avoir passé, disait-il, la nuit à parler à Poutine. On se souvient de même de sa géniale intuition, corrigée il est vrai dans l’heure, de la reconstitution, contre le Hamas, de la coalition internationale anti-Daesh. On se souvient encore de cette conférence de presse où, mutant de Jupiter en Mars, il prétendit, du haut de son fauteuil présidentiel surélevé, réarmer les consciences et les corps pour le bien de la Patrie défaillante. On se souvient enfin du toujours joueur quasi-quinqua Premier des Français, ès-qualité de président d’une « économie de guerre », se pavanant, il y a peu, à la poudrerie Eurenco de Bergerac, pour se féliciter, au nom d’un peuple qui n’a rien demandé, de l’ « augmentation significative » des cadences de production des canons Caesar mais aussi des obus de 155 millimètres qui les équipent. « L’économie de guerre [1] produit de la richesse », lâcha, sous bonne escorte, Rantanplan, dans ce camp retranché de la mort joyeuse – où trois mousquetaires Gilets jaunes sarladais qui attendaient le petit caporal à l’entrée avaient été exfiltrés par les forces de l’ordre casqué.

Peut-on digresser sur les guerres des autres à partir de l’hypothèse que, vues les proportions qu’elles prennent et les enlisements qu’elles connaissent, leur généralisation serait pensable ? Non seulement on peut, mais l’on doit. Car cette généralisation peut venir d’un rien, un rien discursif d’abord, comme ce concept de « réarmement » que manie si légèrement notre caporal en chef en paradant, souriant comme un gamin devant son arbre de Noël, aux pieds de ses engins de mort. Il y a, c’est certain, du grotesque là-dessous, mais il conviendrait de ne pas oublier que le grotesque galonné et la guerre vont bien ensemble. La guerre de tous contre tous – pour ceux qui connaissent l’histoire – l’a souvent prouvé. Les morts, ce sont toujours les autres, ceux qui n’ont rien demandé. Les généraux meurent généralement dans leur lit, et à bon âge. Comme les marchands de canons et les présidents.

Ce monde capitalisé à outrance est économiquement et écologiquement à bout. Pris dans des contradictions insondables, sujet à des résistances populaires imprévisibles, comme l’atteste, en France, depuis quelques années – des Gilets jaunes aux Soulèvements de la terre – une infinité de luttes insaisissables, le mouvement du Capital à son stade actuel d’accumulation contrariée peut parier sur la purge générale. Et la guerre en est une : elle permet de militariser les consciences, de fusiller les déserteurs, de créer les conditions de l’Union sacrée contre l’ennemi désigné, de glorifier l’idée de patrie, de détruire à tout-va pour reconstruire à tout-pire aux normes et exigences du vainqueur. Rappelons-nous ce que disait le vieux Jaurès [2] quelque vingt ans avant d’être assassiné par un extrême-droitard du nom de Villain [3] : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. »

La situation du monde atteste, depuis dix grosses années, d’une instabilité guerrière de type territorial croissante – en Lybie, au Sahel, en Azerbaïdjan, au Tigré, en Birmanie, en Ukraine, à Gaza et ailleurs. D’une manière ou d’une autre, pour des raisons toujours liées aux routes de la marchandise, les grands blocs y sont impliqués, en appui ou en défense. Les deux conflits les plus récents procèdent, eux, d’une logique clairement coloniale : d’une part, annexer tout ou partie de l’Ukraine pour la Russie de Poutine et, de l’autre, raser Gaza comme condition d’une épuration de la région de toute présence palestinienne pour la coalition d’extrême droite au pouvoir en Israël. Avec, de surcroît, pour sa frange la plus dure, des visées expansionnistes sur le Sud-Liban dans une perspective biblique de reconstitution du Grand-Israël.

Partant de telles ambitions de conquête sous-tendues par des forces de frappe indéniablement disproportionnées en regard des attaqués, les promoteurs de tels conflits territoriaux s’appuient sur une conception du bien, du juste, qu’ils fabriquent en fonction de leurs besoins. Pour la Russie de Poutine, cette conception repose sur une réécriture permanente de l’histoire d’où émergent et réémergent, à chaque fois, les figures détestables du dernier des Romanov et de Staline. Pour l’Israël de Netanyahou et de sa clique, le Hamas – qu’il a cyniquement favorisé aux dépens des organisations laïques palestiniennes – sera toujours là pour légitimer leur obsession épurative. Le 7 octobre – ce carnage [4] que tout service secret digne de ce nom aurait dû anticiper [5] – a mis en branle une logique génocidaire d’État ciblant indistinctement la population civile gazaouie : 35 000 morts comptabilisés et 77 000 blessés à ce jour. Le reste – les conséquences d’une famine criminellement organisée par l’État israélien – est à venir. Les signaux sont donc là, cumulés, aveuglants et clairement affligeants : deux guerres totales qu’aucune raison commune et partagée ne semble pouvoir éteindre.

Dans une telle perspective, certaines têtes pensantes de l’oligarchie néo-libérale autoritaire dominante pourraient voir dans leur généralisation une manière somme toute pragmatique de mettre de l’ordre dans le désordre de leur monde en réglant au passage la contradiction majeure d’un système d’exploitation et de domination en crise ouverte et durable. Ces têtes, elles se foutent des morts et des ravages écologiques qu’elle occasionnera fatalement, cette guerre. Elles ne pensent qu’en termes de pertes et profits, de balance commerciale, de bilan comptable. Si ça rapporte, elles signent. Quoi qu’il en coûte. Certains symptômes nous laissent prévoir ce qu’il en serait, une fois entraînés dans cette folle logique de la table rase, de nos libertés déjà résiduelles.

Quand notre caporal en chef – pour de rire ou en vrai, allez savoir – envisage, si nécessaire, d’envoyer des troupes au sol en Ukraine, il ne fait pas que s’objectiver comme chef de guerre, il joue avec le feu et la peau des autres. Quand la coalition internationale du Bien contre le Mal soutient Israël jusqu’à l’absurde en l’alimentant à foison en armements et en munitions tout en appelant, à voix basse, au cessez-le-feu, elle justifie non seulement le massacre, mais l’attise en soufflant sur une poudrière régionale prête à exploser. Quand toute voix dissidente dénonçant le crime à Gaza, elle se voit invariablement traitée d’antisémite et de complice objectif avec les preneurs d’otage du Hamas. Quand la même voix ou une autre, banalement pacifiste, exige que la communauté internationale, sous l’égide des Nations unies, s’engage, si c’est encore possible, dans une négociation de paix sur des frontières sûres et internationalement reconnues entre la Russie et l’Ukraine, elle se voit qualifiée de défaitiste. La guerre se prépare ainsi, par l’esprit, cet esprit rendu captif d’une folle logique qui lui échappe avant de l’accabler. De tout temps ce fut ainsi. La liberté de l’esprit est la première victime des guerres ; l’autre, c’est la vérité.

Ce qui se passe dans la France de Macron est, à n’en pas douter, révélateur d’une crise morale pré-guerrière majeure. Sous pression directe ou indirecte du pouvoir, des universités interdisent des conférences sur la situation en Israël-Palestine, des syndicalistes se voient condamnés – sur la base du soupçon et du préjugé – à des peines infamantes de prison, des militants politiques d’opposition sont convoqués par la police pour répondre de l’accusation extrême d’ « apologie du terrorisme ». Penser contre la guerre et l’exprimer est déjà passible d’indignité et dûment criminalisé. Toute valorisation simplement objective d’une situation humanitairement alarmante liée à des conflits guerriers locaux rythmés par une folle logique destructrice se voit stigmatisée, caricaturée, dénaturée par la fausse parole propagandiste de la caste politico-médiatique. Les pousse-au-crime ont déjà réarmé. La guerre, ça commence comme cela. Dans l’absurde volonté de militariser les esprits, de figer les camps, de dresser des listes de suspects, de criminaliser les dissidences. De l’uniforme à l’école au treillis militaire pour de vrai, des poursuites judiciaires à la censure d’État, il n’y a qu’un pas. L’infinie dérive du macronisme vers les thématiques d’ordre de l’extrême droite, naturellement assumées comme « républicaines », outre qu’elle les légitime, atteste du degré zéro de compréhension du monde qui anime ses derniers partisans. En cela, l’histoire le jugera comme ayant été l’un des derniers avatars d’un néo-libéralisme post-historique de guerre, celui qui s’applique méthodiquement à dépouiller l’humain de sa mémoire et de son espérance.

C’est contre cela, cette infinie bassesse qui nous accable, qu’il faut résister.

Il n’est, semble-t-il, d’issue possible, en Israël-Palestine comme en Ukraine – après un cessez-le-feu imposé – que négociée dans un cadre institutionnel international reconnu par les parties en conflit et garantissant le droit des peuples à l’autodétermination.

À défaut, ce qui, tôt ou tard, risque de venir, c’est la guerre pour tous, celle qui noie les contradictions internes au système d’exploitation dans une infinie danse macabre et remet les compteurs à zéro dans un monde dévasté. Qui peut douter que cette tentation mortifère ne titille pas quelques cerveaux malades au sein de la caste dominante des décideurs ?

Freddy GOMEZ

22.04.2024 à 14:38

Nous, rouages de la mégamachine

F.G.

■ Fabian SCHEIDLER LA FIN DE LA MÉGAMACHINE Sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement Première édition : Seuil, 2020, 624 p. Seconde édition : Points-Seuil, 2023, 528 p. Traduit de l'allemand par Aurélien Berlan Je me souviens, tournant les pages de mes mains moites, de l'effroi, de l'impossibilité de prendre la réelle mesure de ce que je lis. Quel âge j'ai ? La vingtaine peut-être. Il est tard pour s'ouvrir à la politique mais je viens d'un milieu où très peu m'a été (...)

- Recensions et études critiquesTexte intégral (2902 mots)

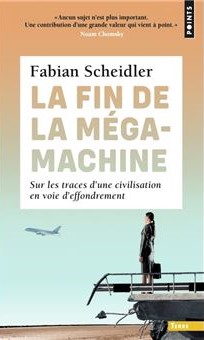

■ Fabian SCHEIDLER

LA FIN DE LA MÉGAMACHINE Sur les traces d’une civilisation en voie d’effondrement Première édition : Seuil, 2020, 624 p. Seconde édition : Points-Seuil, 2023, 528 p. Traduit de l’allemand par Aurélien Berlan

Je me souviens, tournant les pages de mes mains moites, de l’effroi, de l’impossibilité de prendre la réelle mesure de ce que je lis. Quel âge j’ai ? La vingtaine peut-être. Il est tard pour s’ouvrir à la politique mais je viens d’un milieu où très peu m’a été transmis. Ma « conscientisation » se fait alors que je suis jeune adulte. J’avale des kilomètres de lecture espérant rattraper un retard que je ne comblerai jamais. Je lis Les Veines ouvertes de l’Amérique latine d’Eduardo Galeano (1940-2015) et je ne sais plus par quel hasard ce bouquin a atterri entre mes mains. Ce que je sais par contre c’est que sa lecture me suffoque. L’ampleur des massacres et du pillage du continent sud-américain est d’une telle ampleur qu’il me sidère. « L’histoire est un prophète au regard tourné vers l’arrière : à partir de ce qui a été et en opposition à ce qui a été, il annonce ce qui arrivera », écrit Galeano. Quelques paragraphes plus loin, l’Uruguayen résume un long continuum historique : « Les conquistadores sur leurs caravelles voisinent avec les technocrates en jets, Hernán Cortés avec les Marines nord-américains, les corregidores [1] du royaume avec les missions du Fonds monétaire international, les dividendes des trafiquants d’esclaves avec les gains de la General Motors. » Galeano écrit ces lignes à la fin des années 1960. Un demi-siècle plus tard, le dramaturge et essayiste allemand Fabian Scheidler note ceci dans son introduction de La Fin de la mégamachine : « Le processus d’expansion qui a commencé en Europe il y a cinq siècles se révèle être une histoire qui, pour la plus grande part de l’humanité, fut d’emblée synonyme de déportation, de paupérisation, de violence massive – allant jusqu’au génocide – et de saccage des territoires. Cette violence n’est pas révolue. Il ne s’agit pas d’une maladie infantile du système mais de l’une de ses composantes structurelles et durables. Ce qui se profile à l’horizon, la destruction des conditions de vie de centaines de millions d’êtres humains par l’aggravation du changement climatique, nous le rappelle aujourd’hui. »

La Fin de la mégamachine est une somme dont on émerge à la fois ragaillardi et sonné. Avec un véritable sens du récit, Scheidler est allé gratter jusqu’à l’Âge de fer les racines les plus anciennes de notre actuelle condition, soit celle d’un homo œconomicus prêt à toutes les terres brûlées pour avoir le loisir de remettre indéfiniment une pièce dans le juke-box de sa propre extermination. Un constat aussi fascinant que terrifiant qui n’étonne pas mais prend un sens tout particulier pour qui se donne la peine d’aller chercher, dans les lointains plis de la psyché et de l’histoire humaine, la genèse de nos traumas collectifs. La Fin de la mégamachine compacte ainsi cinq millénaires au cours desquels s’initie et se déploie une civilisation appelée à devenir hégémonique : la stratification et perpétuelle extension d’un bloc militaro-marchand par essence impitoyablement inégalitaire. Contrairement aux idées reçues suggérant que la sédentarisation néolithique serait la cause de tous nos malheurs, Scheidler insiste sur le fait que la véritable césure préhistorique intervient au début de l’âge du cuivre et du bronze, soit aux alentours de – 3000 avant le Grand Crucifié. Jusqu’alors, autant les nomades chasseurs-cueilleurs que les récentes communautés agricoles fonctionnaient selon des schémas à peu près égalitaires. Avec la découverte et la maîtrise des métaux et la nouvelle puissance guerrière qu’ils confèrent, la donne change brutalement. Les sociétés d’alors se trouvent soudain sous la coupe d’un « complexe métallurgique », divisées « entre la minorité qui était en mesure de se procurer et de travailler le bronze, et les autres qui n’y avaient pas accès ».

Qamis traditionnel ou costard-cravate

Désir de puissance, désir d’exploitation, les affects dominateurs s’agrègent dans les rangs d’une caste évolutive capable alors de mettre la plèbe au travail et de lever l’impôt. En cas de révolte, des armées de mercenaires feront rentrer les récalcitrants dans le rang ou, plus communément, les enverront ad patres. Ainsi des premières cités-États sumériennes. Le despote inscrit sa domination et sa lignée sur le temps long : sa légitimité ne vient pas des basses fanges mais de divinités créées pour légitimer de nouveaux crédos sacrificiels. Qui veut la paix prépare la guerre et les masses seront bien gardées. « Le Temple redistributeur et la dictature militaire ont fusionné pour donner lieu au premier État autoritaire », insiste Scheidler qui manie l’art de la redondance car, de la même manière qu’un zèbre est forcément zébré, un État est forcément autoritaire. Une libre association d’humains ne créé pas un État dont la principale caractéristique est « d’exercer un pouvoir de contrainte sur ses ressortissants ». Voilà qui est anarchiquement clair, voilà qui constitue cet invariant que l’on retrouve sous les lambris de n’importe quelle Macronie disruptive.

Ce qui intéresse Scheidler est une question aussi vieille que la Lune : non pas le pourquoi de tant de haine et de domination, mais le pourquoi de tant de soumission. Page 27, l’essayiste y va franco et droit dans les yeux du lecteur : « Pourquoi la plupart des humains ont-ils accepté que se constituent des élites qui règnent sur eux et s’emparent d’une partie de leurs revenus, sous forme d’impôts, pour financer des armées et construire des palais colossaux ? Pourquoi les humains ont-ils admis que ces élites puissent réglementer leurs rapports et même disposer de leur vie ? Comment et pourquoi, pour le dire en un mot, les humains ont-ils appris à obéir ? » La question est cash, elle annonce l’ossature de la formidable leçon que s’apprête à administrer Scheidler. On dit « leçon » avec un brin de provoc mais aussi parce que tout le génie de La Fin de la mégamachine tient dans le fait que cet essai est d’une clarté et d’une pédagogie admirables. C’est-à-dire que, le lisant, on se voit le fourguer d’autorité dans les mains de quelque jeunesse perdue dans les méandres postmodernes avec ce conseil de vieux con : « Si tu veux comprendre le merdier dans lequel on est tous – et on insiste bien sur tous, histoire de manifester notre allergie profonde aux épidémies communautaires et bien lis-ça, et médite. »

Quézaco cette « mégamachine » ? demanderont bigleux et autres pinailleurs de seconde zone. N’est-on pas en droit de renifler dans cette obscure expression quelque ferment antisystème propre aux complotistes ? Scheidler s’explique : il use là d’un concept métaphorique emprunté à l’historien et penseur de la technique Lewis Mumford (1895-1990). « La “machine” ne désigne pas ici un appareil technique, mais une forme d’organisation sociale qui semble fonctionner comme une machine. » Avec cette subtilité de taille : les rouages de la mégamachine, c’est nous. Dévoreuse de vies et de terres, la mégamachine n’a cessé au fil des siècles de rationnaliser et étendre son art de la déprédation et de l’accumulation au profit de quelques-uns. Mais toutes les bonnes choses ont une fin : considérant la diminution des humains bénéficiaires du susdit système et surtout les limites géologiques sur lesquelles il vient buter, Scheidler se fait l’apôtre d’une nouvelle qui, de prime abord, ne pourrait que nous réjouir : la mégamachine approche de son point de rupture. À ceci près que, dans sa chute, elle risque d’emporter des pans colossaux de nos écosystèmes, de tout ce qui fait de la Terre une planète encore vivable. Un brusque déclin civilisationnel, donc, qui n’a rien à voir avec celui agité par quelque cocardier cacardeur qui voit dans la sphère arabo-musulmane la principale force menaçant l’équilibre ronronnant de nos démocraties libérales. Puisque le Capital a réussi le pari de sa funeste mondialisation, alors les tentacules de la mégamachine enserrent l’entièreté de la planète – et peu importe l’allure de ses lieutenants, qu’ils portent un qamis traditionnel ou un costard-cravate. Gaz de schiste amerloque, pétrole saoudien, fission atomique franco-russe : la mégamachine est une routine extractive qui tourne à plein régime et se fout des préciosités diplomatiques. Soyons certains que ses ayatollahs de la démesure feront cramer jusqu’à la dernière forêt juste pour le plaisir d’avoir la vue dégagée sur leur propre néant.

Férocité de cost-killer

Bien avant l’Union européenne et l’OTAN, l’Empire romain fut ce premier espace où « les tyrannies du marché et de la violence militaire ont atteint leur premier acmé ». Scheidler nous apprend que la République romaine consacrait « près des trois quarts de son budget aux dépenses militaires ». La majorité de l’argent nécessaire pour payer la solde des milliers de bidasses était fournie par les masses d’esclaves trimant dans les mines. C’est à cette période que naissent les premières sociétés publicaines, prototype anticipant de manière frappante les sociétés par actions. Soit une délégation de gestion des sociétés minières à des entrepreneurs privés qui, en échange d’un forfait reversé à l’Empire, exploitaient avec une férocité de cost-killer la force de travail de pauvres hères asservis. « Les sociétés publicaines sont un bon exemple de synergie entre violence physique et pouvoir économique », écrit Scheidler, avant de préciser de quelle manière elles portent les germes de nos philanthropiques multinationales : contrairement aux entrepreneurs individuels limités par leur vie d’homme, les « sociétés publicaines étaient, en principe, immortelles et insatiables. Comme les sociétés par actions modernes, leur but unique était de tirer de toute activité économique, aussi vite que possible, le maximum de bénéfices monétaires, et ce sans restriction temporelle, indépendant de la durée de vie et des besoins concrets des propriétaires de parts ». L’auteur de La Fin de la mégamachine pourrait s’arrêter là mais non, puisque son travail consiste à expliquer que notre actuelle situation désastreuse n’est en rien le fruit de quelconques dérapages ou fourvoiements économico-politiques mais bien le résultat prévisible d’une logique comptable et guerrière métastasée à l’ensemble du globe, il insiste : « Aux deux époques [l’Antiquité et la nôtre], l’expansion de la logique marchande et le déploiement du pouvoir d’État sont allés main dans la main. Opposer, comme on aime tant le faire, "le marché libre" aux "bureaucraties d’État" est de ce fait purement illusoire. Aussi bien dans l’Antiquité que dans les Temps modernes, la création des marchés est indissociablement liée à la dynamique belliqueuse des États. »

Partant d’un tel postulat, il n’est pas étonnant que la chute de l’Empire romain et l’entrée dans les « ténèbres » moyenâgeuses représentèrent un « soulagement » pour les populations. Car, même loin d’avoir été paradisiaque, cette époque, relève Scheidler, fut capable de réduire « le pouvoir de disposition de l’homme sur l’homme – et aussi de l’homme sur la nature ». Les jacqueries paysannes – dont certaines seront mues par un « idéal de communauté égalitaire » – et la terrible épidémie de peste noire du XIVe siècle viennent soudain ébranler l’équilibre des pouvoirs médiévaux. Dans un court chapitre intitulé « La naissance du monstre », Scheidler aborde dans le détail ce moment charnière où l’ancien temps doit peu à peu s’effacer pour que naisse le « système-monde moderne ». Avec pour condition expresse que les élites conservent leurs prébendes et la société son socle inégalitaire. Bref, guépardisant à outrance, on pourrait dire qu’il fallait que tout change pour que rien ne change. Citons Scheidler dans ce développement décisif : « Contrairement à ce que prétend le mythe de la modernité, ce système ne s’est pas développé à partir de l’innocente soif de connaissance et d’aventure qui aurait animée les “inventeurs” et les “pionniers” qui ont secoué l’étroitesse d’esprit du Moyen Âge. Il est né des efforts que les élites de l’époque ont faits pour étouffer les aspirations égalitaires qui montaient. Dans ce processus, elles n’ont pas choisi de processus planifié. Personne, ni les banquiers, ni l’Église, ni les seigneurs ou les princes, n’étaient capables d’imaginer le système qui, après trois siècles de luttes sociales, allait finalement se mettre en place en Europe avant de se lancer triomphalement à la conquête du monde. Ce qui s’est passé, c’est plutôt que d’innombrables démarches des différents acteurs ont fini par se nouer en un système qui a engendré les monstres de la modernité. »

Système et sous-système

La suite, malheureusement, nous est plus familière. Assumant une visée anarchiste, Scheidler récuse catégoriquement la fable hobbesienne d’un « contrat social » comme base de l’État. « Les États modernes ne sont apparus ni pour le bien des populations, ni avec leur assentiment, affirme l’essayiste, mais en tant qu’organisations fondées sur la violence physique ». Il est tout autant jubilatoire de lire ce trait acide et lucide sur les fondements de l’école moderne « née de la rencontre entre l’ascèse chrétienne et le dressage militaire ». Urbanisme, psychologie, économie, technique, religions, le tison de Scheidler fourgonne avec étourdissement un vaste champ interdisciplinaire. Ses intuitions, souvent redoutables, cristallisent un chaos social qui perd soudain son opacité. Tout fait alors sens.

Logicien imparable et inquiet pour nos futures miches, Scheidler nous livre cette évidence que n’importe quel minot du cours élémentaire doit être à même de comprendre : « Toute société humaine, y compris son économie, est un sous-système de la planète Terre. Elle vit des flux de matières dans ce système d’ordre supérieur, de sa capacité à mettre à disposition de l’eau, de l’air respirable, de la nourriture, des minéraux et des conditions météorologiques relativement stables. La Terre peut très bien se débrouiller sans sociétés ni économies humaines, mais ces sociétés et ces économies ne peuvent pas un instant exister sans le système vivant ultracomplexe qu’est la Terre. Si le système d’ordre supérieur s’effondre, le sous-système périt aussi. Pour cette simple raison, l’idée que l’économie et la technique humaines puissent dominer la nature est aberrante. Un sous-système ne peut jamais prendre le contrôle du système d’ordre supérieur dont il dépend ».

Sept ans après avoir rédigé Les Veines ouvertes de l’Amérique latine, Galeano proposait une postface inédite pour l’édition de poche de son livre. Il terminait ainsi, sur une note d’optimisme : « (…) dans l’histoire des hommes, chaque acte de destruction trouve tôt ou tard sa réponse dans un acte créatif ». Vu l’ampleur des ravages auxquels nous assistons, autant dire qu’un champ des possibles s’offre à nous pour espérer voiler, définitivement, la vieille roue de l’Histoire.

Sébastien NAVARRO

16.04.2024 à 18:21

Juin 1869 : tuerie à La Ricamarie

F.G.

1869. Le Second Empire est déclinant. En juin, une grève commence dans le bassin houiller de Saint-Etienne ; elle se termine par une sanglante fusillade. La grève débute à Firminy, puis s'étend dès le lendemain aux autres agglomérations minières : La Ricamarie, Rive-de-Gier, Villars, etc. Elle s'est déclenchée spontanément, sans mot d'ordre venu de l'extérieur quoique certains journaux aient accusé rétrospectivement I'lnternationale. Une seule organisation ouvrière a joué un rôle (...)

- Sous les pavés la grèveTexte intégral (889 mots)

1869. Le Second Empire est déclinant. En juin, une grève commence dans le bassin houiller de Saint-Etienne ; elle se termine par une sanglante fusillade.

La grève débute à Firminy, puis s'étend dès le lendemain aux autres agglomérations minières : La Ricamarie, Rive-de-Gier, Villars, etc. Elle s'est déclenchée spontanément, sans mot d'ordre venu de l'extérieur quoique certains journaux aient accusé rétrospectivement I'lnternationale. Une seule organisation ouvrière a joué un rôle d'encadrement : la « Caisse fraternelle des ouvriers mineurs », société de secours mutuel qui, en I 'absence de syndicats (interdits), était devenue de fait le syndicat des mineurs.

Les principales revendications sont :

– une centralisation de l'administration des caisses de secours pour en permettre le contrôle et éviter des variations locales de tarifs ;

– une augmentation et une uniformisation des salaires dans tout le bassin ;

– la journée de huit heures, ou au moins une réduction sensible des heures de travail : la durée de présence à la mine était alors de onze à treize heures. Les mineurs, surtout I'hiver, descendaient et remontaient à la nuit.

Rapidement, des incidents éclatent avec la troupe qui garde les installations lorsque les grévistes veulent arrêter entièrement la production et le transport du charbon. Malgré des charges à la baïonnette, des piquets de grève sont installés et les « jaunes » ne peuvent travailler.

L'atmosphère est de plus en plus tendue et, le 13 juin, une manifestation aux mines de La Béraudière, à La Ricamarie, faillit se terminer tragiquement. Une centaine de manifestants sont chassés par la troupe vers 21 h, mais plus de 1 000 grévistes reviennent plus tard. La troupe ne peut plus contenir la foule et les sommations d'usage sont faites. La fusillade n'est évitée qu'au dernier moment par l'arrivée de renforts.

Le 16 juin la situation s'aggrave encore. Les usines Holtzer d'Unieux envoient une équipe pour charger un stock de charbon au puits de I'Ondaine, à Montrambert. Les grévistes empêchent le chargement et, au moment de la relève des trois compagnies de la 4e d'infanterie par trois compagnies de la 17e, les manifestants sont pris entre les deux détachements. Une quarantaine d'entre eux sont capturés. Le capitaine Gausseraud prend alors sur lui de les emmener à pied à Saint-Etienne, mais sans passer par La Ricamarie pour éviter des incidents.

La colonne est formée de 40 prisonniers gardés par 200 soldats et d'un groupe de manifestants. Le cortège arrive au hameau du Bois-Brûlé par un chemin creux. La passerelle qui I'enjambe est couverte d'une foule de gens de La Ricamarie qui avaient appris la nouvelle. Que se passa-t-il ? Le capitaine Gausseraud déclara par la suite que des grévistes descendirent le talus pour arrêter la colonne, que d'autres délivrèrent quelques prisonniers et que, sur la passerelle, certains menacèrent les soldats avec de grosses pierres. La fusillade eut lieu, sans aucune sommation, et I'enquête ne put déterminer qui en avait donné I'ordre. Profitant du trouble qui suivit, le capitaine pressa la troupe et continua sa route sans s'occuper des morts et des blessés.

Par terre restaient allongés treize morts et de nombreux blessés graves dont un mourra par la suite. Parmi les morts, une femme et une fillette de onze mois tuée dans les bras de sa mère blessée.

L'impératrice Eugénie qui un peu plus tard demandait au comte de Palikao son avis au sujet d'une campagne de presse visant à faire attribuer une dot à Eugénie Petit, sept ans, grièvement blessée de deux balles et d'un coup de baïonnette, reçut cette réponse : « Venir en aide à des familles qui n'ont pas craint d'employer I'outrage et la calomnie contre de braves soldats qui n'ont fait que leur devoir, serait le plus fâcheux exemple aux yeux de cette mauvaise population de Saint-Étienne ; ce serait un blâme jeté sur l'armée et ce serait dangereux pour I'avenir. »

Napoléon III, soucieux de calmer les esprits, amnistia les 90 personnes arrêtées lors de la répression qui avait suivi la fusillade. Mais, par ailleurs, il fit nommer Gausseraud chevalier de la Légion d'honneur.

Brigitte LAURENÇON

Le Peuple français, n° 2, avril-juin 1971, pp. 10-11*.