note de veille : « GAFAM, intelligence artificielle et surveillance de masse »

Au fil du web

⎆ Tout

Un deuxième inconscient naîtrait de la révolution numérique

Valentin HUSSON

Extrait de l'émission "Sans préjuger", producteur Nathan Devers - Invités : Daniel Andler, mathématicien, philosophe, professeur émérite à Sorbonne Université, et membre de l’Académie des sciences morales et politiques Laurence Devillers, professeure en IA à Sorbonne Université et chercheuse au CNRS ,Valentin Husson, philosophe - première diffusion sur France-Culture le 04.10.2025. Transcription pour le site LePartisan : Lokas

Lien & podcast de l'émission: L'IA, notre deuxième conscience ?

Nathan Devers : (...) vous proposez l'idée selon laquelle le sujet post-moderne, celui qui vit dans la révolution numérique, a, en un sens, un nouvel inconscient, un deuxième inconscient, qui n'est pas l'inconscient psychanalytique, qui n'est pas l'inconscient des idéologies qui peuvent faire du lavage de cerveau, mais qui est l'inconscient numérique, c'est-à-dire la manière dont les données, les données de l'économie, sont analysées, stockées et puis traitées par l'intelligence artificielle.

Est-ce à dire donc que l'IA est notre inconscient ?

Valentin HUSSON : Jacques Lacan disait que l'inconscient est structuré comme un langage. Et en effet, dans mon livre "Foules ressentimentales", je dis que l'inconscient, désormais, est structuré comme un langage numérique. L'inconscient, désormais, est pris dans une binarité qui, en définitive, exclut toute forme de nuance, et qui crée la discorde et le conflit sur les réseaux.

Et vous avez rappelé les autres concepts fondamentaux de la psychanalyse.

Si on prend, par exemple, la question de la répétition, l'intelligence artificielle, qu'il faudrait nommer aussi intelligence algorithmique, en vertu de la récolte de nos données, va nous proposer sans cesse les mêmes techniques. Par conséquent, ne serait-ce par exemple que sur les sites de rencontre, on ne rencontre jamais l'autre, on rencontre toujours le même.

Et par conséquent, il y a sans cesse une répétition des mêmes schémas d'existence.

Le transfert en psychanalyse est extrêmement important. On suppose à son psychanalyse, par exemple, de tout savoir. Et l'intelligence artificielle, désormais, est devenue cette autre, ce dieu, ce psychanalyste auquel on se fie et qu'on suppose tout savoir parce qu'il récolte toutes les données.

Vous l'avez rappelé, la question de la pulsion c'est le caractère le plus problématique. Le transfert est déjà problématique, puisque une étude montrait que 85 % des jeunes trouvaient que l'intelligence artificielle pouvait être un interlocuteur intime à leurs problèmes, parce qu'il n'y avait pas de jugement moral. Mais sur la question de la pulsion, c'est beaucoup plus alarmant.

Alors, j'étais tout à l'heure peu catastrophiste, mais fidèlement, comme Laurent, je le serai un peu plus désormais.

Il y a une économie désormais, de la captation. C'est une économie pulsionnelle.

Le principe de plaisir, c'est il faut satisfaire immédiatement notre puissance. On ne peut pas attendre.

C'est le gamin dans les allées du supermarché, qui fait une crise de pleurs à ses parents parce qu'il n'a pas son jouet tout de suite. C'est une économie pulsionnelle où l'intelligence algorithmique se met au service du marketing des entreprises et du capitalisme, disons-le, pour capter nos pulsions les plus archaïques, au fond, nous réduire à ce que Freud appelle le principe de plaisir et non plus le principe de réalité.

Le principe de réalité, c'est on attend, on n'a pas besoin, on peut différer notre satisfaction.

Et l'intelligence algorithmique, désormais, capte cette énergie pulsionnelle et transforme et infantilise l'être humain pour satisfaire immédiatement sa pulsion.

Et en ce sens-là, oui, j'étais assez optimiste quand à la question du langage.

Je le suis beaucoup moins quant à la question de l'inconscient, à partir du moment où l'intelligence artificielle ne s'adresse plus à la conscience, au langage qui peut être politique, comme je le disais tout à l'heure, mais à l'inconscient. C'est-à-dire à ce que nous avons de plus archaïque en nous, alors là, l'intelligence artificielle peut-être va nous faire perdre toute forme de maîtrise et peut-être, alors que c'est nous qui l'avons inventée, va réinventer l'être humain et en faire tout à fait autre chose.

Bibliographie : Valentin Husson, "Foules ressentimentales. Petite philosophie des trolls" , Philosophie Magazine Éditeur, le 3 octobre 2025.

— Permalien

⎆ Tout

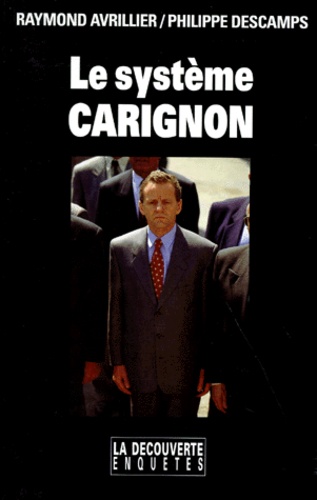

Le système CARIGNON

En accès libre avec l'aimable autorisation des co-auteurs et de l'éditeur

Pour la première fois sous la Ve République, un ministre est passé en trois mois du gouvernement à la prison. A l’automne 1994, la chute brutale d’Alain Carignon, maire de Grenoble, président du conseil général de l’Isère, ancien ministre de l’Environnement puis de la Communication, a sonné comme un avertissement supplémentaire pour une classe politique désespérément myope ; mais tout n’a pas été dit, loin s’en faut, sur la logique et les mécanismes qui expliquent cette ascension et cette chute exemplaire.

D’où l’intérêt de cet ouvrage qui, grâce à une enquête approfondie nourrie aux meilleures sources, révèle les arcanes du « système Carignon » . Un système construit autour de la volonté et de l’ambition d’un homme, incarnation d’une nouvelle génération politique forgée par le marketing et qui a remplacé la confrontation d’idées par une stratégie de communication tous azimuts. Un système qui a su tirer sa force des faiblesses de la décentralisation, par laquelle l’Etat a relâché ses contrôles sans permettre l’affirmation de contrepouvoirs locaux. Grenoble-Paris, Paris-Grenoble : l’ascension d’un homme, la chute d’un système.

Télécharger gratuitement «Le Système Carignon»: fichier PDF - fichier EPUB

«Le Système Carignon»

Raymond Avrillier et Philippe Descamps

Ed. La Découverte - Enquêtes

598 pages — Permalien

⎆ Tout

Un soleil à Grenoble

C’est presque par hasard, que le Groupe Grothendieck, qui traque inlassablement depuis Grenoble les dernières avancées de la domination techno-scientifique, a découvert l’existence d’un voisinage quelque peu inquiétant : une start-up du nucléaire.

— Permalien