Le Travailleur Alpin

Publié le 26.02.2026 à 18:28

Manuel Pavard

C’est l’une des préoccupations majeures des habitants — à Grenoble comme dans toutes les villes françaises — et ce, autant dans leur vie quotidienne qu’à l’occasion des échéances électorales. « Le logement est l’enjeu numéro un pour améliorer le quotidien », a ainsi souligné Laurence Ruffin lors d’une réunion publique dédiée au sujet, lundi 23 février au soir, à l’Île verte. « C’est le premier des droits, la base pour travailler, étudier ou fonder une famille. C’est aussi un levier puissant pour mener la transition écologique », a ajouté la candidate, qui intervenait aux côtés de Marie-Charlotte Garin, députée écologiste du Rhône, de Didier Monnot, ancien directeur général d’un bailleur social, et d’Hélène Reinhard, urbaniste et membre de « Barcelone en commun ».

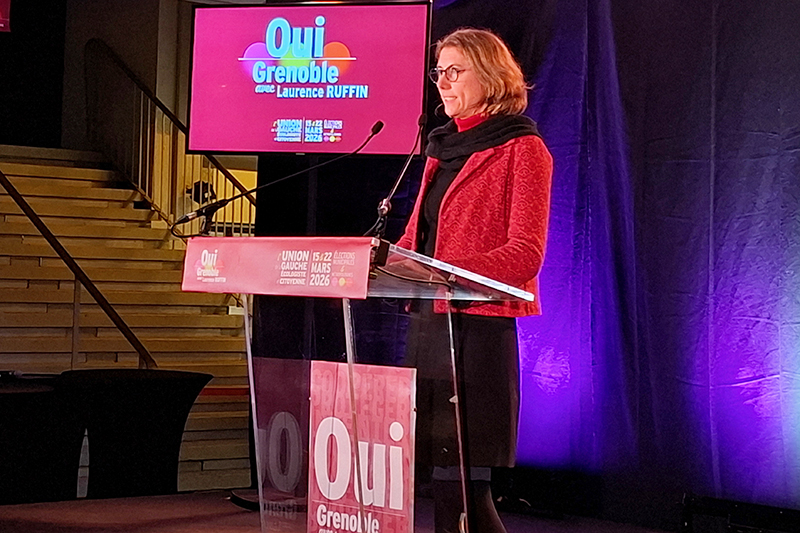

Laurence Ruffin lors du meeting de présentation de la liste et du projet, le 5 février, au Palais des sports.

Laurence Ruffin lors du meeting de présentation de la liste et du projet, le 5 février, au Palais des sports.Face à la crise du logement, qui n’est « ni une fatalité ni un simple phénomène de marché », selon elle, les villes peuvent agir, dans le champ de leurs compétences, estime la tête de liste de l’union de la gauche écologiste et citoyenne, qui a détaillé ses propositions en vue des municipales. Des mesures réparties en deux grandes catégories, la première visant à obtenir « des logements accessibles pour chacun et chacune ».

Une brigade de lutte contre les logements vacants

Parmi elles, l’objectif 30% de logement social, que Laurence Ruffin entend atteindre « grâce à des constructions de qualité, au développement des quartiers Presqu’île, Flaubert, Esplanade, GrandAlpe, et à une coopération renforcée avec la Métropole et les bailleurs sociaux pour transformer les logements et bureaux vacants en logements sociaux ».

La candidate propose également un bail réel solidaire (BRS) accessible pour tous, des loyers plafonnés dans toute la ville — en généralisant l’encadrement des loyers -, une garantie logement pour les jeunes ou encore la création d’une brigade de lutte contre les logements vacants. Laquelle aurait pour missions « contrôles, accompagnement, incitations à la remise sur le marché et si nécessaire réquisition solidaire ».

Pour dire « stop à la spéculation », Laurence Ruffin appelle à encadrer les Airbnb et les résidences services. Ceci, via plusieurs dispositions : passage de 120 à 90 jours maximum, instauration d’un numéro d’enregistrement… La liste d’union de la gauche est aussi très attendue par les associations sur le plan de l’hébergement d’urgence, afin de « poursuivre l’objectif de zéro enfant à la rue ». Ses engagements ? « Plaidoyer et pression sur l’État, conforter les hébergements du CCAS, mise à disposition à l’État des bâtiments temporairement inoccupés ».

« Zéro passoire thermique l’hiver et zéro bouilloire thermique l’été »

Seconde ambition majeure, « des logements rénovés dignes et confortables ». Plusieurs propositions rentrent ainsi dans cette catégorie, à commencer par « zéro passoire thermique l’hiver et zéro bouilloire thermique l’été » — avec toute une batterie de mesures associées, concernant la réhabilitation des logements, le choix des matériaux, la végétalisation, la ventilation, etc.

L’ex-dirigeante d’Alma Scop prône par ailleurs l’extension du permis de louer et vise « l’objectif 100 % des ascenseurs fonctionnels ». Enfin, Laurence Ruffin veut poursuivre le développement d’un écoquartier favorable à la santé à Flaubert, « avec des logements sains, bien éclairés, construits en matériaux durables, de la végétalisation et des lieux de fraicheur, des services de santé pour les habitants et les habitantes ». Sans oublier de réaffirmer son « soutien aux projets d’habitat coopératif ».

Cet article Grenoble. Laurence Ruffin présente ses propositions sur le logement est apparu en premier sur Travailleur alpin.

Publié le 26.02.2026 à 15:52

Manuel Pavard

C’est sa quatrième campagne municipale à Grenoble et comme à chaque fois, Lutte ouvrière a pu déposer sa liste en préfecture dans les temps, sans grandes difficultés. « Il y avait suffisamment de travailleurs qui avaient une colère à crier », souligne Catherine Brun, qui répète le mot : « C’est une liste qui exprime sa colère contre l’évolution de la société. » Sentiment qui ne débouche pas encore sur une explosion sociale, reconnaît-elle. Mais le constat est là : que ce soit ses colistiers ou les électeurs rencontrés sur les marchés, dans les entreprises, tous « comptent au centime près ». Ce qui ne fait que renforcer, chez les militants de LO, « la conviction qu’on peut changer cette société capitaliste de fond en comble », indique l’enseignante retraitée de 68 ans.

Catherine Brun entourée d’une partie de ses 58 colistiers. © LO

Catherine Brun entourée d’une partie de ses 58 colistiers. © LOLe contexte national et international dessine pourtant un tableau inquiétant et en apparence peu favorable aux révolutionnaires. La candidate évoque ainsi le récent passage de Nathalie Arthaud « face à la meute », sur le plateau de BFMTV. Bien sûr, « le meurtre de Quentin Deranque ne correspond pas aux méthodes du mouvement ouvrier », rappelle-t-elle d’emblée. Mais comme la porte-parole de Lutte ouvrière, Catherine Brun dénonce la « campagne dégueulasse contre la France insoumise » orchestrée par cette « meute allant de France Inter à CNews, et réunissant le Rassemblement national, la droite, le gouvernement et une partie du PS ».

« Face à la meute »

Cette offensive réactionnaire se déroule sur deux fronts en parallèle. D’un côté, « ils veulent intimider ceux qui remettent en cause l’ordre social, qui luttent contre le génocide des Palestiniens, pour les droits des immigrés », la diabolisation de LFI et des collectifs antifascistes préfigurant une répression encore plus large. De l’autre, « ils refont à l’extrême droite sa virginité puis demain, vont s’allier à elle », alerte la militante trotskiste.

Si cette dernière n’exonère pas la gauche de « sa responsabilité » dans la montée de l’extrême droite, elle fustige surtout l’énorme hypocrisie des discours gouvernementaux. Et d’ironiser sur « Lecornu ou Macron dénonçant la violence politique alors qu’ils défendent un ordre social qui laisse mourir des migrants dans la Méditerranée et des ouvriers sur les chantiers. Si ça, ce n’est pas de violence… »

Sur le plan international, Catherine Brun évoque les menaces liées à la montée des tensions et aux guerres. Pour elle, les coupables sont tout désignés : « Les capitalistes se battent pour savoir qui mettra la main sur les richesses du Groënland, qui aura accès aux terres fertiles d’Ukraine, qui contrôlera le coltan des mines du Kivu en RDC ou qui exploitera le pétrole du Venezuela. Ces guerres commerciales peuvent à tout moment se transformer en guerres généralisées… et ce sera la jeunesse des classes populaires qui servira de chair à canon, avertit-elle. Pas question ! »

« Les problèmes ne se résolvent pas à l’échelle locale »

Quid des problématiques locales et des gros dossiers grenoblois, sur lesquelles s’affrontent la grande majorité des candidats ? Sur ce point, Lutte ouvrière reste fidèle à sa ligne historique. « Les problèmes des gens, ce sont les salaires, le logement… Ils ne se résolvent pas à l’échelle locale. Ceux qui promettent ça sont des menteurs », assène la tête de liste. Exemple, selon elle, l’occupation du siège de la métropole de Grenoble par les familles de livreurs à vélo : « Les municipalités se passent la patate chaude et la ville de Grenoble n’a toujours pas appliqué sa promesse de réquisition des logements vides. »

Catherine Brun cite notamment le combat des livreurs à vélo occupant le siège de la Métro, illustration selon elle de la difficile résolution des problèmes à l’échelle locale.

Catherine Brun cite notamment le combat des livreurs à vélo occupant le siège de la Métro, illustration selon elle de la difficile résolution des problèmes à l’échelle locale.Pour répondre aux préoccupations des travailleurs — qu’ils soient français ou immigrés -, la liste LO appelle à « aller prendre l’argent où il est, c’est-à-dire dans les poches des capitalistes ». Catherine Brun l’assure, ses camarades ne sont « pas résignés. On veut affirmer dans ces élections la force de notre classe et planter le drapeau rouge. » S’organiser donc, en vue de « la construction d’un parti communiste révolutionnaire ». Pour cela, la candidate ne fait pas confiance « aux socialistes ou aux écologistes, qui nous ont trahis comme les autres », estime-t-elle. Et de conclure : « On veut se représenter nous-mêmes, on en a marre de déléguer ! »

Cet article Grenoble. Catherine Brun (Lutte ouvrière) porte-voix des travailleurs « en colère » est apparu en premier sur Travailleur alpin.

Publié le 25.02.2026 à 15:58

Edouard Schoene

Samedi 22 février, vingt-deux militants de la liste conduite par Claudine Didier (PCF, LFI, Ecologistes) étaient au porte-à-porte dans le quartier populaire les Floralies. Parmi les propos recueillis auprès des habitants : « Nous avons fait une erreur en participant au dégagisme des communistes en 2020. On a vu ce que qu’a fait Longo. On votera pour vous, la gauche rassemblée ». « On ne se laissera pas impressionner par la campagne médiatique honteuse, nous voterons pour votre liste jeune, qui porte l’espoir de la gauche unie ». « Votre programme que j’ai commencé à lire est clair, offensif. J’apprécie votre plan d’urgence de la première année avec un élan démocratique ».

Le Dauphiné libéré a annoncé le renoncement de M. Cohen à présenter une liste et son soutien à M. Longo. Ce citoyen fontainois était présenté comme « porte drapeau gardien de la mémoire », DL 23/4/25.

Lors de multiples cérémonies officielles de commémoration d’événements liés aux guerres, des représentants d’associations d’anciens combattants sont autorisés à porter un drapeau.

Or il se trouve que M. Alexandre Cohen collectionnait les drapeaux, comme porte drapeau des associations Souvenir Français, ANACR, UNC. Il a été récusé par ces trois associations et prié de rendre les drapeaux. Comme il refusait de le faire, continuant à se prétendre porte-drapeau, il a été convoqué par la police nationale fin janvier 2026 après plainte d’une des trois associations.

Il a dû restituer les drapeaux.

M. Cohen qui soutient la liste hétéroclite de droite de M. Longo est connu pour avoir tenté de poursuivre en justice des randonneurs qui s’étaient rendus en Palestine et qui avaient raconté, à la MJC, ce qu’ils avaient vu, notamment le drame vécu par les Palestiniens colonisés en Cisjordanie.

Dernier ralliement à la liste que M. Longo qualifie de « pragmatique, sans idéologie, sans logo », celui de Mme Amélie Amore, ex-responsable locale du PS à Fontaine (les instances départementales du Parti socialiste devraient annoncer la radiation du PS).

Claudine Didier, tête de liste, de l’union de la gauche rappelle que contrairement à ce que Mme Amore a déclaré dans la presse locale n’avoir eu qu’un siège proposé, le parti socialiste a eu une offre de quatre postes éligibles. Elle précise que le PS n’a été présent que trois fois en 18 mois de discussions des partis de gauche. En outre chaque parti de gauche s’était vu proposer une place de conseiller métropolitain.

Les collages d’affiches et les réunions se suivent.

Le 24 février, neuf personnes étaient réunies pour écouter M. Longo, salle Tavel. Certes le même jour le carnaval sillonnait les rues de la ville.

Cet article Fontaine. Grandes manœuvres électoralistes est apparu en premier sur Travailleur alpin.

Publié le 24.02.2026 à 16:52

Manuel Pavard

Dans quel état se trouve la police nationale aujourd’hui ?

Sarkozy a tout « flingué » en allant au bout du raisonnement sur les baisses de moyens et d’effectifs. Aujourd’hui, on est toujours sur une politique de perte d’effectifs (environ 140 000 policiers titulaires il y a vingt ans, 111 000 en 2022, selon les dernières statistiques officielles). On est un peu moins mal lotis que d’autres car on a eu la chance d’avoir une LOPMI [NDLR : loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur] mais c’est trompeur car la moitié du budget est affecté au numérique, pour le ministère.

Globalement, les policiers sont épuisés : 20 millions d’heures supplémentaires impayées, quelques millions de procédures en souffrance, 27 suicides en 2024 et à peu près autant en 2025, beaucoup de démissions et d’arrêts maladie… Ils s’interrogent sur le sens du métier. Désormais, la police a uniquement une mission répressive et ne fait quasiment pas de prévention (hormis quelques exceptions, comme lors des JO 2024).

Anthony Caillé, secrétaire général CGT-Intérieur, Marie-Laure Cordini, secrétaire de l’UD CGT 38, et Christophe Torchy, secrétaire national CGT-Intérieur, devant l’hôtel de police de Grenoble, en juin 2025.

Anthony Caillé, secrétaire général CGT-Intérieur, Marie-Laure Cordini, secrétaire de l’UD CGT 38, et Christophe Torchy, secrétaire national CGT-Intérieur, devant l’hôtel de police de Grenoble, en juin 2025.Comment refonder le lien si abîmé entre la police et la population ?

Quatre mots : concours, formation, embauche, mission. D’abord donc, revenir à ce qui existait avant, avec des concours par filière de métiers : pour les enquêteurs, pour le commissariat… Puis la formation, qui ne doit plus dépendre du seul pouvoir de la police nationale mais se dérouler dans les universités, durant deux-trois ans, avec de l’histoire, du droit, de la sociologie. Le policier, qui arrive avec ses biais, sortirait ainsi avec une vue sur la société plus juste. Autre avantage, il reviendrait avec une licence. Troisièmement, l’embauche : il faut remettre de la police de proximité et la sacraliser en créant une direction générale de la police de proximité. Direction à laquelle seraient rattachés des effectifs dans les commissariats. Enfin, renouer avec notre mission de service public, au service de toutes et tous et de l’intérêt général. Autrement dit, repenser la police comme un bien commun républicain.

La CGT-Intérieur se positionne contre la police municipale. Pour quelles raisons ?

Je rappelle d’abord qu’on n’a rien contre les policiers municipaux, on est contre le principe de police municipale. Déjà, les chiffres : en nationalisant les 30 000 policiers municipaux, on aurait 30 000 agents de police de proximité. La CGT remet en question la fragmentation de la sécurité, qui est un service public. Dans un État de droit, tout le monde doit bénéficier de la même sécurité, sur l’ensemble du territoire. Or, avec les polices municipales, il y a rupture d’égalité entre les citoyens, selon leur commune.

Ensuite, le principe de redevabilité : à qui la police municipale rend-elle des comptes ? Au maire. Elle devient donc un instrument politique. En plus, ça coûte un « pognon de dingue » ! Les maires dépensent sans compter pour la police municipale, à budget constant, donc au détriment d’autres services. Ils donnent de plus en plus de pouvoir aux policiers municipaux qui ne peuvent pourtant pas faire de police judiciaire, d’enquête ou de garde à vue, seulement des contrôles et interpellations.

Notons aussi qu’il n’existe aucune doctrine d’emploi de la police municipale — contrairement à la police nationale. Dans les communes où les agents sont armés, ils font ce qu’ils veulent, sans cahier des charges. La droite aimerait que des policiers municipaux deviennent officiers de police judiciaire mais c’est une pente glissante. Le dernier projet de loi donne en outre aux policiers municipaux la possibilité de dresser des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour une quinzaine d’infractions. Nous sommes contre car cela donne au policier municipal un pouvoir d’agent de contrôle, de constatation et de juge.

Pour Anthony Caillé et la CGT-Intérieur, la sécurité est un service public qui devrait donc être assuré par la seule police nationale, et non par les polices municipales.

Pour Anthony Caillé et la CGT-Intérieur, la sécurité est un service public qui devrait donc être assuré par la seule police nationale, et non par les polices municipales.Qu’est-ce qu’une politique de gauche en matière de sécurité ?

En priorité, des actions de prévention. Remettre de la vie et du collectif dans les quartiers, des médiateurs, des services publics… Il faut que l’État réinvestisse mais c’est également le rôle des mairies, qui ne peuvent pas se substituer à l’État sur le régalien. Concrètement, une vraie politique de gauche de sécurité, c’est une sécurité sociale.

La CGT parvient-elle à exister face aux syndicats policiers réactionnaires comme Alliance, omniprésent médiatiquement ?

En fait, c’est le serpent qui se mord la queue. Comme on fait 2 % aux élections professionnelles, l’administration ne nous laisse pas intervenir, du coup beaucoup de policiers ne savent même pas qu’on existe. Et au niveau médiatique, c’est le même problème. Nous sommes très peu appelés et quand on l’est, c’est souvent pour commenter des faits divers — ce qu’on se refuse à faire -, très rarement pour parler de nos conditions de travail ou de nos missions. Pour comparer, je dois faire un plateau TV tous les deux mois alors que le secrétaire général d’Alliance en fait quatre par jour !

Même pour la sortie de mon livre, aucune radio, aucune télé… Je m’attendais au moins à être contacté par les médias du service public mais pas de nouvelles non plus de Radio France ou France TV. C’est sans doute dans l’air du temps, et cohérent avec la droitisation ambiante, mais c’est inquiétant…

Réunion publique le 26 février à Échirolles

Anthony Caillé, secrétaire général de la CGT-Intérieur et auteur de Que peut la police ? (Éditions de l’Atelier), et Amandine Demore, maire d’Échirolles et candidate à la tête de la liste « Échirolles ensemble », participeront à une conférence débat sur la sécurité et le narcotrafic, jeudi 26 février, à 20 heures, à la Maison des associations, 1 place de la Libération.

Cet article Jeudi à Échirolles. Anthony Caillé (CGT-Intérieur) : « Nationalisons la police municipale » est apparu en premier sur Travailleur alpin.

Publié le 23.02.2026 à 17:27

Manuel Pavard

Elle l’a annoncé publiquement début février mais les faits se sont produits trois semaines plus tôt. Dans la nuit du 12 au 13 janvier, le véhicule de service d’Amandine Demore a été incendié, en bas de son immeuble. À l’heure où nous écrivions ces lignes, la maire d’Échirolles, qui a déposé plainte, n’avait pas de […]

Cet article Échirolles. Le combat d’une maire : « La gauche peut et doit parler de sécurité » est apparu en premier sur Travailleur alpin.

Publié le 21.02.2026 à 11:47

Edouard Schoene

En introduction à la soirée, Romain Briant (PCF) intervient aux côtés de l’Acip-Asado pour accueillir le conférencier et les organisateurs de la soirée.

Maurice Lemoine dénonce d’entrée quasiment tous les médias qui depuis des années déversent des mensonges sur le Venezuela.

Il énonce en introduction :

- « Nicolàs Maduro n’est pas un narcotrafiquant !

- Nicolàs Maduro n’est pas un dictateur !

- À l’attention de mes confrères journalistes, Nicolàs Maduro n’est pas un président déchu !

A partir de là on peut discuter de tout. »

Soulignant que le Venezuela est victime de violences extrêmes, que son président est incarcéré après un enlèvement, il dit : « Il devrait y avoir dans le monde un sursaut de solidarité pour demander la libération du président, la liberté pour le Venezuela. »

Maurice Lemoine.

Maurice Lemoine.Deux citations sont données pour réflexion introductive.

- Théodore Roosevelt, président USA de 1901 à 1909, a prononcé ces phrases en septembre 1901 : « Nous sommes convaincus que l’Amérique du sud sera notre terrain d’expansion. Il est inconcevable de continuer à tolérer que des peuples aussi insolents, réfractaires au progrès et incapables de se gouverner, occupent des terres aussi fertiles et aussi productives que celles du continent sud américain. La destinée manifeste des États Unis est de posséder l’ensemble de ces territoires ».

- Trump, en décembre 2025 :

« Le Venezuela est encerclé par la plus grande armada du monde. Le choc pour les Vénézuéliens sera sans précédent jusqu’à ce qu’ils restituent aux USA tout le pétrole, les terres et autres actifs qu’ils nous ont volés par le passé. Nous ne permettrons pas que des criminels volent, menacent, pas plus que nous ne tolèrerons qu’un régime hostile s’empare de notre pétrole, de nos terres, et d’aucuns autres actifs qui tous doivent être rendus aux Etats-Unis, immédiatement. »

Maurice Lemoine commente :

« Dans l’histoire du capitalisme on a connu des privatisations. Là il s’agit de privatiser un pays. »

Puis il précise que dans un premier temps l’armada a détruit des embarcations sous prétexte de lutte contre le narcotrafic (140 morts dans la mer ces Caraïbes).

La ministre de la justice des USA avait mis à prix la tête de Nicolàs Maduro, en 2025, pour 50 M $, le considérant narcotrafiquant.

Une conférence suivie d’un échange de questions réponses.

Une conférence suivie d’un échange de questions réponses.Maurice Lemoine explicite ensuite en quoi sur la base d’une possible « conspiration », le droit américain pourrait condamner le président vénézuélien ; il précise qui sont les narcotrafiquants et en quoi Nicolàs Maduro, pas plus que Chavez, n’étaient, ne sont les chefs du « cartel des soleils ». Les rapports de l’ONU précisent que le rôle du Venezuela dans le trafic de drogue vers les USA est marginal.

Puis le conférencier détricote les uns après les autres les arguments selon lesquels Nicolàs Maduro serait un dictateur, qu’il ne serait pas président légitime. Il développe tous les agissements des Etats-Unis pour bloquer le Venezuela, depuis mars 2015 (décret d’Obama), avec des « mesures coercitives et unilatérales » cachées sous le nom impropre de « sanctions ».

Entre 2015 et 2023, le Venezuela a perdu de l’ordre de 240 Mds de dollars, par le blocus US.

« Je suis en colère contre un certain nombre de mes collègues qui se moquent du Venezuela qui n’a plus d’essence sans préciser que le pétrole du pays a besoin de diluant (bloqué à l’importation par USA) pour être transformé en essence. »

Tout au long de la soirée, notamment lors du riche moment questions-réponses, Maurice Lemoine explicitera ce que vivent les habitants face au blocus US, en dénonçant là aussi des mensonges du type « les Vénézuéliens gagnent quelques euros par mois ». Il explicitera les forces en présence au Venezuela, les élections passées, le rôle de María Corina Machado très peu populaire dans son pays, l’assise « chaviste » du président Machado, les évolutions du parti communiste de ce pays.

Samedi 21 février, la conférence de Maurice Lemoine a été complétée par la projection d’un film, Comment le Venezuela déplace la montagne, avec en visioconférence le réalisateur Thierry Deronne.

Cet article Grenoble. Maurice Lemoine démonte les manipulations médiatiques sur le Venezuela est apparu en premier sur Travailleur alpin.

Publié le 17.02.2026 à 18:26

Bernard Tournier

Plus de soixante personnes étaient présentes 5 impasse du palais à Saint Marcellin ce samedi 14 février pour l’inauguration du local de campagne de la liste « Unis pour Saint-Marcellin ». C’est toujours un moment important dans une campagne. La forte affluence enregistrée est donc un élément supplémentaire pour renforcer la visibilité de la liste et de ses candidats(es).

Une soixantaine de personnes ont participé à cette inauguration.

Une soixantaine de personnes ont participé à cette inauguration.Ce lieu permet bien sûr de tenir des permanences électorales, mais il se veut surtout un espace ouvert et d’échanges pour toutes celles et tous ceux qui veulent s’engager et changer de cap à Saint-Marcellin. Il sera donc à l’image de la démarche initiée depuis plusieurs mois : simple, accessible, et profondément citoyen. Il est aussi le symbole d’un renouveau démocratique à Saint-Marcellin. Le discours prononcé par Christophe Ghersinu, tête de liste, avec Elisabeth Pouech et Georges Dalla Zanna, donne d’ailleurs le ton.

« Nous voulons créer un centre de santé communal pour garantir l’’accès aux soins pour tous, nous voulons renforcer le soutien municipal aux associations parce qu’elles sont le cœur battant de la ville, nous offrirons la collation du matin aux classes de maternelles pour favoriser l’égalité et la santé, nous voulons rendre la vie municipale plus démocratique en ouvrant réellement les décisions aux habitants, et surtout, nous voulons faire basculer Saint-Marcellin dans une véritable transition énergétique à travers des choix concrets, cohérents et ambitieux. »

La dynamique est donc installée pour la seule liste de gauche présente lors des scrutins des 15 et 22 mars prochains.

Ce qui fait la force de cette équipe, c’est son caractère collectif, et c’est un point sur lequel Christophe Ghersinu a insisté. « Notre équipe est à l’image de notre ambition, elle rassemble des personnes d’horizons différents. Ce qui nous unit, c’est une même conviction : l’intérêt général doit passer avant les individualismes, les craintes, les divisions. »

« Faisons vivre ce local, faisons vivre cette campagne, et surtout faisons vivre Saint-Marcellin »

« Faisons vivre ce local, faisons vivre cette campagne, et surtout faisons vivre Saint-Marcellin » L’heure est donc à amplifier la dynamique et la rencontre avec les habitants(es) pour proposer un programme social et écologique qui prend en compte les attentes de toutes les Saint-Marcellinoises et tous les Saint-Marcellinois.

C’est aussi le sens de l’intervention de Sandrine Nosbé, députée de la 9e circonscription présente lors de cette inauguration. « Il est important pour moi d’être là ce matin, pour soutenir cette union de la gauche et des écologistes autour d’un projet progressiste, en rupture avec la politique menée jusque-là à Saint-Marcellin, un projet pour toutes et tous, qui met en avant la solidarité. »

C’est autour d’un moment convivial que cette inauguration s’est poursuivie, les invités pouvant échanger librement avec les candidats(es).

La liste « Unis pour Saint-Marcellin » qui a construit le programme en lien direct avec les habitants(es) leur donne rendez-vous pour deux débats publics : le vendredi 27 février à 19h et le jeudi 12 mars à 19h00 à la salle polyvalente – 3, avenue de la Santé.

« Maintenant, faisons vivre ce local, faisons vivre cette campagne, et surtout faisons vivre Saint-Marcellin » : l’appel lancé par Christophe Ghersinu sera sans doute très largement entendu.

Un espace ouvert, un espace d’échanges.

Un espace ouvert, un espace d’échanges.Cet article Municipale de Saint Marcellin. Le local de la liste « Unis pour Saint Marcellin » est ouvert est apparu en premier sur Travailleur alpin.