23.12.2025 à 16:54

Comment pictogrammes et émojis traitent la question du genre

Texte intégral (2597 mots)

Pensés pour être universels, les pictogrammes racontent une histoire moins neutre qu’il n’y paraît. Au fil des normes et des usages, la figure de l’homme s’est silencieusement imposée. Comment cette évidence graphique s’est-elle construite ? Du côté des émojis, une sous-catégorie du système iconique, la situation est moins androcentrique – et ce n’est pas seulement parce qu’ils sont apparus plus récemment. Comment s’en inspirer pour rendre les pictogrammes plus représentatifs de l’ensemble de la société ?

Ils recouvrent nos écrans, ponctuent nos correspondances et investissent l’espace public : les pictogrammes. Conçus pour exprimer des concepts simples, immédiatement déchiffrables, ils sont utilisés dans le but de « communiquer des informations nécessaires indépendamment de toute langue ». Pour autant ils ne sont pas neutres. Ils peuvent être les vecteurs d’androcentrisme graphique. L’androcentrisme désigne une propension à considérer « l’humain » ou « le générique » par le prisme exclusif du masculin.

Cette forme de stéréotype de genre appliqué aux pictogrammes apparaît dans la littérature scientifique, tout particulièrement dans les recherches des trente dernières années. Cette période correspond à une époque d’intensification des échanges internationaux qui s’est traduite par une circulation accrue de normes visuelles. D’autre part, elle coïncide avec une phase de démocratisation des outils informatiques qui a entraîné une multiplication des pictogrammes.

Les transports publics les exploitent, notamment pour communiquer des informations intelligibles rapidement. C’est justement à l’occasion de travaux menés dans la filière ferroviaire et destinés à évaluer la compréhension de messages pictographiques que j’ai supposé l’existence de stéréotypes dans ce milieu. Pour comprendre comment se diffusent ces biais, il était cependant nécessaire d’élargir le champ d’étude à un domaine mieux documenté : le genre.

Mon analyse porte sur les environnements où les pictogrammes sont les plus nombreux, les plus exposés et les plus fréquemment utilisés – les hôpitaux et la signalisation routière (l’un des premiers secteurs à avoir fait l’objet d’une normalisation et dont les codes tiennent toujours lieu de modèles en matière de signalétique).

Ces pictogrammes qui nous guident… et perpétuent des stéréotypes

Les transports, terrain propice à l’iconographie, n’ont pas échappé à la diffusion de stéréotypes de genre, aujourd’hui encore ancrés dans les standards. Une étude récente portant sur 227 pictogrammes routiers provenant de plusieurs pays a ainsi mis en évidence une prédominance de figures masculines sur les profils féminins et neutres.

Comme je l’avais observé dans le monde ferroviaire, ce déséquilibre varie selon le type de panneaux. Ceux qui évoquent des passages d’enfants, comptent davantage d’images féminines, comparés aux passages piétons ou travaux, qui représentent quasi exclusivement des hommes. Lorsqu’il apparaît, le féminin se limite généralement à des icônes de fillette accompagnée. Un seul (sur 227) la montre indépendante.

Point de référence, le système de signalisation routière voit ses biais reproduits dans d’autres univers visuels. Dans les espaces publics, par exemple les aéroports, cette tendance se confirme avec une nuance. Les femmes ne sont pas totalement absentes mais semblent confinées à des fonctions d’assistance (ex. prendre soin d’un bébé). Dès qu’elles sont associées à un ou plusieurs hommes, elles sont renvoyées au second plan (ou matérialisées dans des proportions plus réduites).

Cette récurrence invite à interroger les mécanismes mêmes de production des pictogrammes et plus précisément les banques d’illustrations mises à disposition par les organismes de normalisation. Dans beaucoup d’entre elles, les femmes sont peu présentes ou cantonnées à des rôles subalternes. Par exemple, la norme ISO 7010, qui régit la conception des symboles de sécurité, fait principalement appel à des figures masculines.

Il en est de même dans le secteur du handicap, où les icônes sont majoritairement composées d’hommes (ex. 89 % sur un échantillon de 40, dont 28 personnages) alors que les femmes constituent 56 % des personnes en situation de handicap âgées de 16 ans ou plus et vivant à domicile.

Au-delà des lieux publics, les tableaux de bord électroniques (ex. grues, machines de production, hôpitaux) ont largement participé à la propagation des stéréotypes de genre dans la pictographie. Le domaine médical en est un exemple. Des symboles sont couramment employés pour désigner l’activation de commandes, chez les professionnels (ex. moniteurs de signes vitaux) comme chez les patients (ex. télécommandes de chevet).

Dans une étude menée en 2019 et couvrant 8 pays, 56 appareils d’appel de soignants ont été comparés. Parmi eux, 37 recouraient à des figures féminines pour illustrer le concept d’assistance. Neuf étaient neutres et dix sans illustration. Une telle distribution suggère une association automatique entre la femme et la notion d’assistance, et par extension une orientation genrée du processus de codage iconographique.

Les émojis : un modèle de gouvernance distinct

Le numérique n’échappe pas à cette logique même si des progrès sont notables.

Ainsi, dans une étude menée en 1997 et portant sur 14 000 cliparts (représentations simplifiées d’un concept, d’un objet, d’une personne, d’une situation) les femmes ne constituaient que 4 % des items, souvent secrétaires ou infirmières.

Si les améliorations restent globalement limitées, des transformations positives se dessinent dans une autre branche proche des pictogrammes, plus populaire : les émojis.

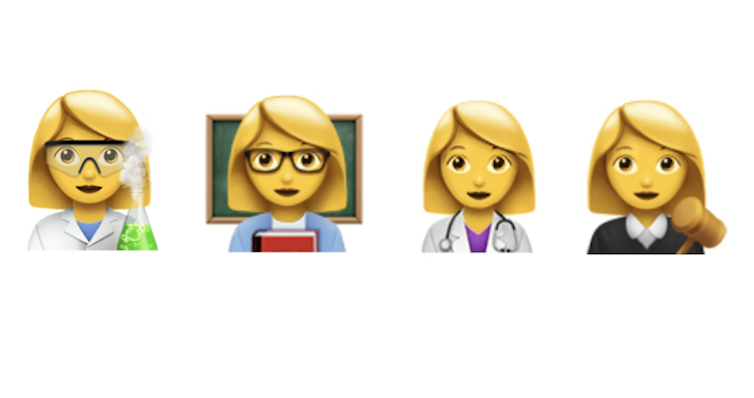

En 2016, le consortium Unicode, chargé de normaliser l’encodage du texte et des symboles, a entrepris une révision de son système en faveur de la diversité. Onze nouveaux émojis décrivant des femmes en activité (ex. programmeuses, scientifiques) sont venus s’ajouter à la féminisation de 33 items existants (ex. espionnes, surfeuses). Des sociétés comme Google ont introduit des figures féminines dans des rôles valorisés (ex. scientifique, médecin).

Ces trajectoires distinctes entre pictogrammes et émojis pourraient en partie s’expliquer par leurs modèles de gouvernance. Du côté des pictogrammes, celui-ci est dispersé : certaines normes sectorielles (ISO, par exemple) coexistent avec de vastes banques de symboles libres (notamment Noun Project), sans qu’aucune instance unique ne fixe définitivement les usages. Du côté des émojis, il est plus centralisé. Une forme de standardisation est assurée par le Consortium Unicode, une organisation soutenue par des entreprises technologiques (dont Google), qui reconnaissent son autorité et contribuent ainsi à renforcer son rôle dans l’uniformisation des caractères numériques.

En clair, les émojis suivraient un processus formalisé de propositions et de standardisation qui rend possible l’introduction de modificateurs (ex. genre). À l’inverse, la construction des pictogrammes, en particulier dans le monde logiciel, serait atomisée entre une multitude de systèmes graphiques qui ne bénéficient d’aucun effort collectif comparable.

Et après ? Rendre les pictogrammes réellement universels

Les démarches entreprises dans le contexte des émojis laissent entrevoir plusieurs axes d’amélioration pour les pictogrammes. Ainsi, une approche de création empirique et standardisée serait susceptible de limiter les effets de l’androcentrisme graphique.

Empirique d’abord : s’appuyer sur des méthodes et outils scientifiques permettrait de mesurer de manière quantitative l’ampleur des biais et d’estimer leur impact sur le public dans le but de définir des lignes directrices respectueuses de l’égalité.

Standardisée ensuite : en combinant les recommandations d’organisations reconnues (ex. Unicode), les travaux d’instituts de normalisation (ex. ISO) et les initiatives individuelles (ex : designers indépendants), la diversité des représentations se trouveraient renforcées.

En tant que signe visuel simple, intelligible de tous et omniprésent, le pictogramme contribue à propager une certaine forme d’androcentrisme. De fait, pour s’assurer qu’elle réponde à sa promesse d’universalité et éviter qu’elle ne véhicule des stéréotypes, la communication pictographique implique un questionnement du prisme masculin « par défaut ». Cette étape suppose l’établissement concerté de nouveaux référentiels, couplé à une évaluation continue des normes de conception.

Jonathan Groff ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

22.12.2025 à 17:44

Que deviennent les gares rurales quand les trains disparaissent ?

Texte intégral (2371 mots)

En France, les fermetures de gares ou de lignes ferroviaires sont légion dans les espaces ruraux. Pourtant, ces dernières années, certaines petites gares retrouvent une nouvelle vie en se transformant en épicerie, en pôle santé ou encore en bureau. Pour quel bilan ?

Le 31 août 2025, la fermeture de la ligne ferroviaire Guéret–Busseau–Felletin a suscité de vives émotions. Ce cas est loin d’être isolé. En février 2025, ce sont 200 personnes qui se sont ainsi réunies en gare d’Ussel (Corrèze) afin de manifester pour la réouverture de la ligne ferroviaire à l’appel de la CGT-Cheminots de Tulle-Ussel.

Bien que les années s’écoulent depuis les fermetures, les territoires gardent un attachement fort au train et continuent de se mobiliser pour son retour. L’une des raisons tient à la rareté des transports en commun. Huit actifs sur dix habitant les espaces peu denses déclarent ne pas disposer d’alternatives à la voiture. Cet attachement a permis la naissance de plusieurs projets de valorisation de petites gares, comme celles d’Aumont-Aubrac, Sèvremoine ou encore Hennebont.

Des projets de recherches sont aujourd’hui menés pour penser à l’avenir des petites lignes ferroviaires. C’est le cas du projet du train léger innovant (TELLi), qui vise à développer un matériel roulant adapté à ces lignes. Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), partenaire de ce projet, mène des recherches en sciences sociales afin de déterminer les conditions de réussite des systèmes ferroviaires légers.

Ma thèse s’intéresse aux petites gares rurales, point d’entrée du réseau ferroviaire. L’une des hypothèses défendues : les expérimentations locales d’aménagement participent au renforcement du lien entre le territoire et le train.

Petites lignes, grandes difficultés

Cela fait plusieurs années que ces petites lignes ferroviaires sont sur la sellette, menacées par des limitations drastiques de vitesse ou par l’arrêt total des circulations. Mais comment ce réseau ferroviaire secondaire, qui maille finement le territoire, a peu à peu été délaissé ?

Cette situation s’explique par la forte concurrence de l’automobile qui a réduit de façon significative la fréquentation de certaines lignes. Faute d’alternatives crédibles, 80 % des déplacements dans ces territoires s’effectuent aujourd’hui en voiture. L’entretien de ce réseau ferroviaire secondaire étant devenu trop coûteux, la politique de l’opérateur SNCF a privilégié les investissements sur le réseau dit structurant, ainsi que sur les lignes à grandes vitesses.

Les petites lignes ferroviaires représentent 7 600 kilomètres du réseau ferroviaire national. Le rapport élaboré par le préfet François Philizot estime que 40 % de ce réseau de proximité est menacé faute d’entretien. Ce même rapport estime les investissements nécessaires au maintien de ces lignes ferroviaires à 7,6 milliards d’euros d’ici à 2028.

Le vieillissement de ces lignes, faute d’investissements, entraîne une dégradation du service plus ou moins importante. Dans les territoires ruraux, 70 % des petites lignes ferroviaires accueillent moins de 20 circulations par jour. Or comme le rappelle le maire de Felletin, dont la ligne a été fermée cette année en raison de la vétusté de l’infrastructure, « c’est le service qui fait la fréquentation, et non l’inverse ».

Transformer une gare en épicerie, c’est possible

Les territoires refusent de voir disparaître leurs gares ; ils se les réapproprient et les transforment en réponse aux besoins locaux.

Depuis 2023, la gare d’Aumont-Aubrac en Lozère a été transformée en épicerie, nommée Le Re’peyre. Le bâtiment de la gare, fermé aux voyageurs depuis 2015, a retrouvé un second souffle. Des produits artisanaux et locaux y sont en vente, contribuant à un commerce éthique porté par les initiateurs du projet.

Cette transformation de la gare en épicerie est permise par le programme Place de la gare de SNCF Gares & Connexions (filiale de SNCF Réseau). Celui-ci favorise l’implantation de nouvelles activités et services par de la location au sein de plusieurs gares. L’objectif principal est de permettre l’occupation de locaux vides en gare, en leur donnant une nouvelle fonction et ainsi éviter leur dégradation.

D’autres projets ont vu le jour. La gare de La Roche-en-Brenil (Côte-d’Or) a été transformée en un pôle santé, ou celle de la ville de Briouze (Orne) en tiers-lieu.

Ces projets favorisent le développement d’activités économiques dans des lieux bénéficiant naturellement de visibilité. Ils participent à la redynamisation à l’échelle des quartiers de gare, en attirant une clientèle diversifiée au-delà des seuls voyageurs. La gare se retrouve davantage intégrée dans la vie communautaire grâce aux échanges et aux interactions qui se créent entre voyageurs et autres usagers.

Co-construction avec les habitants de projet en gare

Au-delà de la simple réaffectation des bâtiments, certains projets menés dans des gares rurales choisissent de donner une dimension participative en associant usagers du train et citoyens dans le processus.

C’est le cas de la gare de Sèvremoine (Maine-et-Loire), propriété de la commune qui a décidé de la moderniser en repensant les espaces publics environnants. Pour le bâtiment de gare, il a été souhaité d’y créer de nouveaux équipements favorisant l’animation sociale entre habitants et associations.

À lire aussi : Le train survivra-t-il au réchauffement climatique ?

Quatre concertations citoyennes ont permis le recueil des besoins des habitants avant le lancement d’un appel d’offres. Le projet Open Gare proposé par deux habitantes de la commune a été retenu. Ce tiers-lieu, axé sur la transition écologique et sociale, propose plusieurs services, tels qu’un service de restauration, un espace de travail partagé et une boutique d’artisans locaux.

Tout au long du projet, des réunions ont été organisées pour informer et recueillir les retours des citoyens. Gouverné par une coopérative d’intérêt collectif et l’association Open Gare, ce lieu co-construit ouvrira ses portes dès 2027, après une période de travaux.

Des acteurs associatifs qui prennent la casquette SNCF

Certaines initiatives vont encore plus loin en intégrant l’ensemble du quartier.

C’est ce que montre l’exemple de l’association Départ imminent pour l’Hôtel de la Gare à Hennebont (Morbihan), qui a réhabilité le bâtiment de l’Hôtel de la Gare, situé à quelques pas de la gare elle-même. L’objectif : revitaliser de la gare et de son quartier.

Cette association occupe également le bâtiment voyageur grâce au programme programme Place de la gare. Désormais, il est possible de retrouver divers services tels que des bureaux, des logements en location, un café et un atelier. L’association, désormais devenue la société coopérative d’intérêt collectif Tavarn Ty Gar assure l’accueil et les services aux voyageurs au rez-de-chaussée de la gare. Une expérimentation de plus qui souligne le dynamisme de ces territoires et de ses habitants.

Burcin Yilmazer a reçu des financements du Gouvernement dans le cadre du plan France 2030 opéré par l'ADEME

22.12.2025 à 17:42

Comment rendre nos discussions politiques en famille moins conflictuelles ?

Texte intégral (2183 mots)

Pendant les fêtes de fin d’année, les échanges se crispent souvent sur des questions politiques. Des recherches en psychologie et en sciences politiques éclairent les mécanismes qui alimentent ces conflits et ceux qui permettent de les désamorcer.

Nombreux sont ceux qui redoutent les discussions de famille sur les sujets politiques : écologie, immigration, conflit israélo-palestinien, relations entre les sexes et les générations… Celles-ci sont souvent tendues, et peuvent créer de l’autocensure ou du ressentiment.

Des recherches en psychologie et en sciences politiques, de nature aussi bien qualitative qu’expérimentale, offrent un éclairage sur les mécanismes qui causent ces tensions. Elles identifient également de bonnes pratiques susceptibles de faire de nos discussions politiques des lieux d’apprentissage et d’échange plus cordiaux et respectueux, tout en permettant l’influence idéologique et sans nier la légitimité des désaccords politiques.

La tendance à présumer de mauvaises intentions

Notre esprit est configuré pour surdétecter l’hostilité chez autrui – un mécanisme qui a vraisemblablement protégé nos ancêtres dans leurs environnements évolutionnaires, mais qui nous induit souvent en erreur aujourd’hui. En surdétectant l’hostilité, nous nous prémunissons du risque de maltraitance, mais nous risquons de présupposer de l’agressivité quand elle est absente.

Or, dans nos sociétés modernes et démocratiques, riches et condamnant largement la violence verbale et physique, la plupart de nos concitoyens n’ont qu’exceptionnellement des intentions négatives. L’un des effets psychologiques majeurs d’un environnement social plus riche et moins violent est en effet la diminution de l’impulsivité et de l’agressivité individuelle.

Les citoyens peuvent, bien sûr, être en désaccord politique vivace, et légitime, sur ce qu’il convient de faire pour rendre la société meilleure. Et la société est indéniablement parcourue de rapports de pouvoir et d’inégalités entre groupes. Mais la plupart des citoyens souhaitent des changements qu’ils pensent sincèrement susceptibles d’améliorer la société. L’impression qu’un interlocuteur est hostile ou stupide provient souvent de la distance entre ses croyances et les nôtres, acquise auprès de sources médiatiques et de fréquentations sociales très différentes, plutôt que de défaillances morales fondamentales.

Les pièges rhétoriques qui empoisonnent les échanges

Les travaux philosophiques sur l’argumentation ont identifié de longue date plusieurs procédés rhétoriques, souvent inconscients, qui empoisonnent facilement nos échanges. Comme mettent en garde les chercheurs Peter Boghossian et James Lindsay dans leur livre How to Have Impossible Conversations (2019), deux d’entre eux apparaissent particulièrement souvent dans les discussions politiques.

L’« homme de paille » (ou strawman) consiste à caricaturer la position de l’autre pour la rendre facile à contrer. Les recherches montrent que ce procédé est un produit naturel de notre esprit en contexte de désaccords moraux et qu’il empêche d’entrer réellement en dialogue.

L’interlocuteur perçoit, à raison, une absence d’effort pour comprendre ce qu’il dit dans toute sa finesse, ce qui génère une impression d’être pris pour un idiot. Il en résulte une impression de fermeture à son point de vue, de mépris pour son intelligence, qui retire toute marge de manœuvre pour la persuader.

À l’inverse, la pratique de « l’homme d’acier » ou steel man

– reformuler la position de l’interlocuteur de la manière la plus charitable possible, dans des termes dans lesquels la personne se reconnaît – permet de signaler son respect. Il est très rare que le discours idéologique soit en déconnexion totale avec les faits (fake news mises à part). La construction d’un steel man force chaque interlocuteur à adopter un minimum la perspective de l’autre, ce qui enrichit la compréhension mutuelle et produit une impression de bienveillance.

De même, notre tendance à poser de « faux dilemmes » apparaît souvent contre-productive. Ces derniers réduisent des questions nécessairement complexes à deux alternatives simplistes, mutuellement exclusives : soit nous acceptons une immigration incontrôlée, soit nous vivons dans une république raciste ; soit c’est la culture, soit c’est la biologie qui explique les différences psychologiques entre les sexes, etc.

La tendance à réduire une question sociale complexe à un faux dilemme constitue presque un réflexe lorsqu’on possède de fortes convictions morales sur le sujet. Cela amène les personnes à se comporter comme si elles avaient un message à délivrer, qu’elles affirmeront avec rigidité jusqu’à ce qu’elles aient le sentiment d’avoir été « entendues » – quitte à dénier toute nuance et toute validité aux observations pertinentes du point de vue opposé.

L’importance de reconnaître les extrémistes dans son propre camp

Les recherches qualitatives et expérimentales sur la négotiation et la résolution de conflit – dialogues intercommunautaires entre Israéliens et Palestiniens – suggèrent qu’un enjeu important pour susciter la confiance dans les situations conflictuelles est de paraître rationnel et autonome par rapport à son « camp » politique.

La reconnaissance du fait que dans son propre camp aussi, certaines personnes défendent des positions excessives, commettent des violences verbales ou physiques, ou nient certains faits scientifiques, constitue un signal d’autonomie. Cette attitude démontre qu’on n’est pas totalement aveuglé par la loyauté partisane, établit plus de confiance et peut ouvrir des voies d’influence.

Les bénéfices d’une posture d’apprentissage

La pratique de l’enquête de terrain ethnographique montre que même face à quelqu’un dont les idées nous indignent ou nous inspirent l’incrédulité (croyants en la théorie de la Terre plate), il est possible d’apprendre, avec empathie, sur sa vision du monde.

De même, il est utile d’envisager son partenaire de discussion politique comme le membre intéressant d’une tribu lointaine, qui mérite le respect, plutôt que comme le soutien d’un parti politique que l’on est tenté de mépriser.

Garder ses inférences sous contrôle

Les travaux sur la pragmatique linguistique montrent que les discussions politiques sont faites d’échanges de répliques au sujet desquelles les participants font des inférences (tirent des conclusions à partir de ce qu’ils entendent) qui vont souvent au-delà du sens que les locuteurs ont réellement voulu donner à leurs phrases. Cette pratique consistant à inférer ce que la personne serait en train de dire à partir de ce qu’elle a littéralement dit nous sert à compenser le caractère inévitablement vague de la parole.

Le problème est que ces inférences sont souvent biaisées par des stéréotypes qui négligent les subtilités des opinions individuelles, et par la peur d’entendre quelqu’un dire des choses dont on craint qu’elles aient des conséquences « dangereuses ».

Ces inférences peuvent alors conduire à « accuser » nos interlocuteurs de défendre des positions qu’ils n’ont jamais défendues ni même pensées, simplement parce que leurs phrases ressemblent à des opinions qui nous effraient. Par exemple :

« Les discriminations systémiques sont partout » : cet énoncé peut être perçu comme relevant d’une idéologie de gauche radicale, ce qui irritera nombre de personnes de droite. Mais il peut aussi simplement constater que certaines inégalités persistent au-delà des intentions individuelles, sans imputer de culpabilité collective ni nier les progrès réalisés.

« La sécurité doit redevenir une priorité » : ce type d’énoncé peut être associé, à gauche, à des positions sécuritaires, autoritaires ou à une stigmatisation des minorités. Mais il peut aussi exprimer une préoccupation légitime pour les victimes de criminalité dans certains quartiers, sans impliquer de solutions répressives disproportionnées.

Les motivations sociales au-delà de la recherche de vérité

Il importe aussi de garder en tête que nos discussions politiques sont influencées par des motivations sociales, souvent inconscientes, comme paraître moral et bien informé pour se donner une bonne image, et mobiliser les autres autour de nos causes.

Le problème est que ces préoccupations, bien qu’adaptatives dans nos cercles sociaux, nous poussent souvent vers l’exagération et la mauvaise foi. Par exemple, l’exagération d’une menace sociale – impact de l’immigration, imminence du changement climatique – ou le déni d’un progrès – déclin du sexisme, de la pauvreté – peuvent permettre de signaler sa loyauté envers un « camp » politique et de mobiliser l’engagement autour de soi.

Mais lorsque notre audience n’est pas politiquement alignée, exagération et mauvaise foi peuvent faire passer les membres de son propre camp politique comme refusant la nuance sur des sujets complexes. Cela peut endommager le lien de confiance avec ses interlocuteurs, et retire alors toute perspective d’influence.

Ces principes de base qui, lorsqu’ils sont appliqués, peuvent permettre aux discussions politiques de devenir des lieux d’influence et d’apprentissage plutôt que de confrontation stérile entre des thèses caricaturales. Sans non plus nier la légitimité de nos différences d’opinions.

Antoine Marie ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview