16.12.2025 à 16:37

La libre circulation en Afrique de l’Ouest est-elle menacée ?

Texte intégral (2687 mots)

On le sait, les ressortissants des pays africains éprouvent souvent de grandes difficultés pour obtenir des visas vers l’Europe. Mais qu’en est-il de leur capacité à voyager ou à émigrer à l’intérieur même du continent ? Examen de la situation en Afrique de l’Ouest, où des dispositions visant à rendre ces déplacements moins fastidieux existent, mais où les infrastructures de transport sont lacunaires et la tendance semble être à une méfiance toujours plus grande à l’égard des étrangers.

Citée en modèle en Afrique, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) est une des huit communautés économiques régionales africaines, la seule à être parvenue à faire de son espace une région de libre circulation entre l’ensemble de ses membres. L’Afrique de l’Ouest se caractérise par une forte mobilité des personnes, surtout intra-régionale, avec de grandes variations entre pays. Cette mobilité est pourtant menacée.

Les Ouest-Africains, parmi les moins bien pourvus en termes de droits à la mobilité hors de la région

Dans le classement de la puissance des passeports dans le monde, établi en fonction du nombre de pays imposant un visa d’entrée à leurs détenteurs, les premières nationalités ouest-africaines figurent aux 65e (Ghana) et 66e (Cap Vert) rangs sur 94. En dernière position, le Nigéria est à la 86e place.

Cette capacité de mobilité limitée (le taux de refus pouvant être important) s’observe également au sein de l’Afrique. Malgré le Protocole de l’Union africaine pour la libre circulation adopté en 2018 mais ratifié par seulement 4 États membres sur 55, moins d’un tiers des voyages intra-africains se font sans visa. Par exemple, les Sénégalais ont besoin d’obtenir un visa avant le départ pour se rendre dans 22 pays africains, mais n’imposent cette obligation qu’à 6 nationalités.

Tandis que la demande de visa avant le départ est une démarche contraignante (en termes de documents à fournir et de déplacement à l’ambassade), l’achat du visa à l’arrivée a surtout un but financier. Les Sénégalais doivent acheter un visa à l’arrivée dans 9 pays africains, et 25 nationalités africaines doivent payer un visa à l’arrivée à Dakar.

En dehors d’accords régionaux, c’est bilatéralement que se prévoient des avantages. Les Sénégalais entrent sans visa en Mauritanie et au Maroc, sur une base réciproque. En revanche, s’ils entrent sans visa au Tchad, les Tchadiens doivent obtenir un visa à l’arrivée au Sénégal. Avec la France ou l’Espagne, c’est sur une base asymétrique que Français et Espagnols entrent sans visa au Sénégal, tandis que les Sénégalais se voient souvent refuser le visa avant le départ vers ces destinations. L’Afrique de l’Ouest est la région la plus ouverte au monde, mais ses citoyens peuvent difficilement circuler hors de la région.

Un espace sans visa mais pas sans contrôles ni obstacles

Dès sa création en 1975, la Cédéao avait fixé l’objectif d’assurer liberté de mouvement et de résidence des citoyens de la Communauté entre ses 15 membres. Le Protocole de 1979 a défini la démarche, sur 15 ans, et plusieurs textes sont venus ultérieurement engager les États membres. Depuis 40 ans, les citoyens ouest-africains peuvent circuler sans visa, munis d’un passeport ou d’une carte d’identité. Cette condition est d’autant plus importante qu’à la différence de l’espace Schengen, la Cédéao n’a pas supprimé les contrôles aux frontières internes. Au contraire, par voie terrestre, les postes-frontières sont multiples et les contrôles s’exercent aussi bien aux frontières qu’à l’intérieur des États.

Les « tracasseries » sur les routes – euphémisme utilisé pour désigner la corruption forcée – sont documentées depuis des années, sans grande amélioration. Même avec tous les papiers en règle, il faut souvent payer. L’absence de papiers, qu’il s’agisse du document de voyage ou du carnet de vaccination, n’empêche pas toujours de franchir la frontière, mais elle fait monter la facture.

Voyager par avion est plus sûr, mais les vols sont très chers et rarement directs, même entre grandes capitales ouest-africaines.

Le train est inexistant et le transport par voie maritime est rare et peu sûr. Le manque d’infrastructures ne facilite pas la mobilité.

Dans un contexte d’insécurité croissante dans la région, notamment sa partie sahélienne, les velléités de mieux contrôler les déplacements s’intensifient, justifiant l’adoption de réglementations plus sévères ainsi que l’aménagement et la modernisation des postes-frontières.

Une insécurité juridique

La Cédéao est une organisation respectueuse de la souveraineté des États membres et le droit communautaire offre généralement la possibilité d’atténuer les engagements pris. Par exemple, le Protocole de 1979 garantit la libre entrée au sein de la zone Cédéao, mais autorise les États membres à refuser celle des étrangers « entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles aux termes de leurs lois et règlements en vigueur », ce qui leur laisse une large marge de manœuvre.

Les règles sont aussi diversement respectées par les États membres. En 2014, ceux-ci ont décidé la création d’une carte d’identité biométrique Cédéao (ENBIC), qui servirait de document de voyage. À ce jour, seuls six États la délivrent à leurs citoyens. La même année, une série d’actes a été adoptée, renforçant substantiellement le droit de circulation et de résidence. Jusqu’alors, la liberté de circulation valait pour 90 jours, au-delà desquels l’étranger communautaire devait demander un titre de séjour. En 2014, la limite de 90 jours et la nécessité de demander une carte de résident ont été supprimées. Or, ce droit est resté méconnu dans la Communauté, y compris des policiers, des magistrats ou des avocats.

En 2024, la Commission de la Cédéao a lancé une campagne de plaidoyer dans plusieurs pays, avec un triple objectif : accélérer le déploiement de l’ENBIC, amener à la suppression de la limite de 90 jours et de la carte de résident. Plusieurs États imposent encore cette carte. Dans d’autres, sans forcément procéder à des contrôles, les autorités sont convaincues que les ressortissants communautaires devraient la détenir.

La méconnaissance du droit est facteur d’insécurité juridique car les citoyens peuvent être confrontés à des difficultés en fonction de leur interlocuteur, sans pouvoir faire valoir leurs droits. La réciprocité dans l’accès aux emplois est aussi très diversement appliquée d’un pays à l’autre.

L’insécurité juridique s’est récemment accentuée avec le départ de trois États membres. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté la Cédéao en janvier 2025 après avoir créé l’Alliance des États du Sahel (AES). L’AES est aussi un espace de libre circulation, et ses propres passeports sont en cours de création. Afin de maintenir des droits auxquels les citoyens sont très attachés, l’AES de son côté, la Cédéao du sien ont déclaré continuer à garantir réciproquement la liberté de circulation et le droit de résidence.

Néanmoins, ces droits ne bénéficient plus de la stabilité du cadre juridique multilatéral, mais s’appuient sur des déclarations sujettes aux aléas diplomatiques. Il est vrai que le trio sahélien demeure membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (l’UEMOA), un espace de libre circulation partagé avec cinq États de la Cédéao (Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Sénégal et Togo), mais plusieurs questions pratiques restent ouvertes. Par exemple, les citoyens de l’AES doivent-ils aussi être dispensés de carte de résident ? Conservent-ils l’accès aux emplois sur une base égalitaire avec les nationaux des pays d’accueil ?

Ces privilèges du droit communautaire sont mis à mal au sein même de la Cédéao.

Nationalismes et xénophobie

Le départ des trois États sahéliens a pris corps dans un contexte régional

– comme mondial – de montée des nationalismes. C’est au nom de la défense de leur souveraineté qu’ils ont annoncé en 2023 leur intention de quitter la Cédéao, considérée comme étant sous influence extérieure.

Les militaires au pouvoir partagent avec les nouveaux dirigeants sénégalais, ainsi qu’avec une grande part de la jeunesse ouest-africaine, une aspiration souverainiste et panafricaniste, qui se traduit principalement par un « dégagisme ».

Le nouveau régime du Niger a d’ailleurs immédiatement abrogé une loi de lutte contre le trafic de migrants, adoptée en 2015, vue comme servant les intérêts de l’Europe, qui amenait Niamey à violer les règles de la libre circulation dans la Cédéao. Les pays européens exercent effectivement une pression sur les États ouest-africains pour les conduire à renforcer les contrôles des mobilités, contenir les migrants, développer la biométrisation des documents d’identité et de voyage, élaborer des stratégies de lutte contre la migration irrégulière. Ils influencent ainsi les politiques et le narratif autour des migrations et contribuent sans doute à la stigmatisation des migrants et à la politisation de la question migratoire.

À lire aussi : Dissuader les candidats à la migration : pourquoi les campagnes de l’UE sont un échec

Nationalisme et stigmatisation ne sont pas pour autant nouveaux dans la région, mais ils ont le vent en poupe, dans un contexte où, des États-Unis à l’Europe et jusqu’en Afrique, l’altérité est vilipendée et les droits ouvertement bafoués.

Des expulsions collectives de citoyens ouest-africains ont été menées par des dirigeants locaux, en dépit de discours panafricanistes, sans condamnation par les institutions de la Cédéao. Dans certains pays, c’est parfois au nom du patriotisme que des collectifs appellent à l’expulsion de voisins ouest-africains, prônent la préférence nationale, réclament des restrictions aux frontières, désignent certaines nationalités comme responsables de tous les maux de la société et leur réservent des appellations dénigrantes.

Face à ces racismes qui ont souvent des racines anciennes, mais tendent à être occultés par un discours de fraternité africaine, les dirigeants de la Cédéao ont tout intérêt à valoriser la migration ouest-africaine et à soutenir le statut de « citoyens communautaires ».

La performativité des discours sur la migration n’est plus à démontrer et c’est par l’amélioration du narratif que l’on peut au mieux contribuer à l’unité ouest-africaine et endogénéiser le discours sur la migration. Encore s’agit-il de la connaître car la migration intra-régionale est aujourd’hui bien moins documentée que la migration africaine vers l’Occident, au cœur de toutes les attentions. Il en est de même du droit de la Cédéao, insuffisamment connu et enseigné dans la région.

Il est primordial de contrer les fausses informations sur la présence et l’impact des étrangers, et de développer la connaissance et la sensibilisation pour favoriser le vivre-ensemble.

Delphine Perrin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.12.2025 à 16:36

Le pragmatisme du Mexique de Claudia Sheinbaum face à la pression exercée par Donald Trump

Texte intégral (3096 mots)

Donald Trump s’en prend avec virulence au Mexique, le présentant comme un pays trop laxiste à l’égard du passage vers son territoire de nombreux migrants, comme un hub du trafic de drogue à destination des États-Unis et comme le cheval de Troie des importations en provenance de Chine. Dans ce contexte, l’administration de gauche de Claudia Sheinbaum défend les intérêts nationaux avec pragmatisme, en donnant des gages de bonne volonté (déploiement des militaires à la frontière, mesures « anti-Chine ») mais sans représailles, contrairement au Canada. Dans un scénario de guerre commerciale universelle sans remise en cause profonde du partenariat privilégié au sein de l’espace économique nord-américain, le Mexique pourrait ressortir comme un « gagnant relatif » et préserver sa rente géoéconomique. Le scénario du pire serait bien entendu une répudiation pure et simple de l’accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM, ex-ALENA) par l’administration Trump.

Les tensions commerciales avec les États-Unis mettent en exergue l’ultra-dépendance du modèle économique mexicain vis-à-vis de la première puissance économique mondiale.

Les perspectives positives pour le Mexique en termes de commerce et d’investissements amorcées sous l’administration Biden par des mesures telles que l’Inflation Reduction Act) et suscitées par le nearshoring dans le cadre de la reconfiguration des chaines de valeur sont sérieusement remises en question depuis la réélection de Donald Trump.

Pour le gouvernement mexicain, ce contexte ajoute un degré supplémentaire de complexité à une situation marquée par une croissance économique poussive, la déliquescence du secteur pétrolier, les contraintes pesant sur les finances publiques, et les divers freins au développement socio-économique et à la transition énergétique – même si le Mexique ne présente plus les fragilités macroéconomiques des années 1980-1990 susceptibles de générer une crise de balance des paiements.

Le Mexique, premier fournisseur des États-Unis

Déployé depuis les années 1960, le modèle des maquiladoras – ces usines situées à la frontière nord du Mexique (mais aussi dans le centre du pays) qui produisent des biens pour l’exportation – a structuré un écosystème transfrontalier, employant quelques 3 millions de Mexicains et profitable à des milliers d’entreprises états-uniennes.

Le Mexique a pleinement capitalisé sur les avantages comparatifs fondés sur sa position géographique privilégiée, un faible coût du travail et l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA depuis 1994 et ACEUM depuis 2020). Des économies d’échelle ont été réalisées dans certains secteurs comme l’automobile, l’électronique et l’aéronautique.

D’après l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (UNIDO), le Mexique se classait en 2023 au 9e rang en termes de contribution à la valeur ajoutée manufacturière mondiale (1,8 %). Près de 80 % de ses exportations de biens manufacturés sont des produits medium et high-tech : dans ce domaine, le Mexique occupe le 4e rang mondial derrière Taïwan, les Philippines et le Japon.

Toutefois, la production locale est constituée essentiellement de chaînes d’assemblage de produits finis ou semi-finis. La valeur ajoutée domestique intégrée dans les exportations est donc estimée à seulement 9 % des exportations totales mexicaines en 2020 (OCDE, base de données TiVA, 2020.

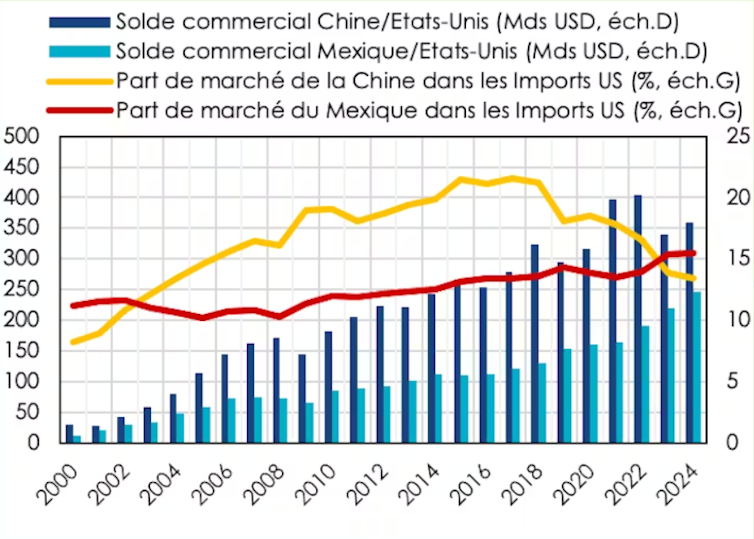

Profitant des tensions commerciales entre Washington et Pékin depuis 2018, le Mexique est devenu en 2023 le premier fournisseur des États-Unis. Face à la tourmente commerciale mondiale depuis le début de l’année 2025, les recettes d’exportations mexicaines vers les États-Unis ont, jusqu’à présent, affiché une bonne résistance.

La part de marché du Mexique a culminé à 15,5 % en 2024, contre 13,5 % pour la Chine (cette dernière était à 21,6 % en 2017). La part des exportations mexicaines à destination des États-Unis a crû de 79,5 % en 2018 à 83,1 % en 2024 – essentiellement des biens manufacturés ou semi-finis, mais aussi des produits agricoles et du pétrole brut. Particulièrement décrié par Donald Trump, l’excédent commercial bilatéral sur les biens avec les États-Unis s’est accru continûment depuis 2009 pour atteindre 247 milliards de dollars (210 milliards d’euros) en 2024, au deuxième rang mondial derrière la Chine (360 milliards de dollars).

Sécuriser la pérennité de l’ACEUM

L’accord de coopération sur la sécurité signé le 4 septembre 2025 entre le Mexique et les États-Unis apparaît comme un succès de la capacité de négociation de la présidente Claudia Sheinbaum.

Il fait suite à l’annonce en février du déploiement de 10 000 militaires mexicains à la frontière et à l’extradition de 55 narcotraficants vers les États-Unis au cours des huit premiers mois de l’année.

Les autorités mexicaines souhaitent désormais anticiper la révision de l’Accord Canada États-Unis Mexique (ACEUM) prévue en juillet 2026, en comptant sur une position moins radicale et plus pragmatique de l’administration Trump.

À date, le taux moyen de droits de douane acquitté par le Mexique est estimé à 5 % (contre 0,2 % en 2024), alors que le taux moyen appliqué par les États-Unis serait de 11 % au niveau mondial (contre 2 % en 2024) et de 40 % sur les importations chinoises (contre 10 % en 2024).

Selon le ministère des finances du Mexique, mi-2025, 81 % des exportations mexicaines vers les États-Unis étaient conformes à l’ACEUM et seraient entrées sur le territoire sans droits de douane, contre à peine 50 % en 2024. Cette progression s’explique notamment par des efforts en matière de traçabilité.

Par ailleurs, le Mexique cherche à diversifier ses partenaires commerciaux. Le pays est signataire de 14 autres accords de libre-échange avec une cinquantaine de pays, sans compter le nouvel Accord global modernisé avec l’UE conclu le 17 janvier 2025, en cours de ratification.

L’administration Sheinbaum vise aussi à renforcer les relations commerciales avec les pays voisins. Un exemple est l’accord avec le Brésil, renouvelé en août dernier dans le secteur agricole et des biocarburants.

En parallèle, des tarifs douaniers de 10 à 50 % devraient être imposés sur certains produits importés au Mexique, notamment venant de pays avec lesquels il n’a pas d’accord de libre-échange. Les produits en provenance de Chine et d’autres pays sans traités de libre-échange seront taxés jusqu’à 50 % afin de protéger l’emploi dans les secteurs sensibles.

En réponse, la Chine évoque des mesures de représailles envers le Mexique, devenu un partenaire commercial important au cours des dix dernières années, notamment dans l’automobile.

Rester attractif pour les investisseurs

L’attractivité du Mexique pour les investisseurs étrangers post-pandémie pourrait être remise en cause par la politique protectionniste de l’administration Trump, à l’origine de l’attentisme de certaines firmes et d’une possible révision de leur stratégie de nearshoring vers les États-Unis ou d’autres pays.

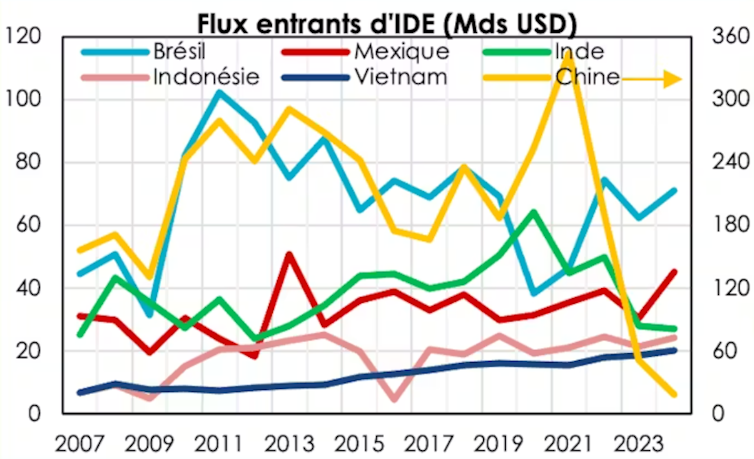

En 2024, le Mexique a accueilli un niveau record d’investissements directs étrangers (IDE) depuis 2013 (44 milliards de dollars, ou 37 milliards d’euros, soit 2,4 % du PIB), devenant le 9e récipiendaire mondial et le 2e parmi les pays émergents, derrière le Brésil et devant l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam et surtout la Chine, dont les flux d’IDE se sont effondrés.

Depuis 2018, la majorité des IDE entrants au Mexique sont provenus des États-Unis ; pourtant, l’encours total demeure dominé par les entreprises européennes (54 %), devant les entreprises états-uniennes ou ayant investi depuis les États-Unis (32 %), les investisseurs chinois ne constituant que 1 % des IDE installés.

Si les flux d’IDE totaux sont demeurés très dynamiques au premier semestre 2025 (+ 2 % par rapport à 2024), ils ont baissé dans le secteur manufacturier. Des projets d’investissements ont été annulés, suspendus ou reportés depuis la réélection de Donald Trump et l’adoption de la réforme judiciaire mexicaine.

Selon le Consejo Coordinador Empresarial, un organisme autonome représentant les entreprises mexicaines, plus de 60 milliards de dollars (50,9 milliards d’euros) d’investissements seraient actuellement gelés.

Les autorités chinoises auraient, par exemple, refusé au constructeur BYD l’autorisation d’implanter une usine automobile au Mexique avec 10 000 emplois à la clé.

Préserver des comptes externes solides

Le contexte international ne suscite pas d’inquiétude majeure, à ce stade, quant à un risque de dérive des comptes externes mexicains à court ou à moyen terme.

Le déficit du compte courant de la balance des paiements est structurellement modéré (- 0,9 % du PIB en moyenne sur 10 ans et - 0,3 % du PIB en 2024) et couvert par les flux nets d’IDE (2,1 % du PIB en moyenne sur 10 ans). Les réserves de change sont confortables et la Banque centrale n’intervient pas sur les marchés des changes, laissant flotter le peso librement. L’endettement externe est aussi modéré (36 % du PIB).

Le compte courant a pu profiter des mannes records de recettes touristiques (33 milliards de dollars, ou 28 milliards d’euros, soit 1,8 % du PIB en 2024), minorant le déficit de la balance des services, et surtout de remesas, c’est-à-dire les transferts d’argent de la diaspora (64 milliards de dollars, ou 54 milliards d’euros, soit 3,5 % du PIB en 2024).

Mais ces remesas, à 97 % en provenance des États-Unis, ont chuté de 6 % au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024. Leur évolution sera importante à suivre, compte tenu de leur rôle de soutien au pouvoir d’achat de nombreuses familles mexicaines. Les transferts hors virements bancaires, soit environ les trois quarts des transferts totaux, seront assujettis à une taxe de la part des États-Unis à compter de janvier 2026.

Par ailleurs, la structure de son commerce extérieur explique les difficultés du Mexique à générer des excédents commerciaux pérennes (hors période Covid), affichant un déficit de la balance des biens de 0,4 % du PIB en moyenne sur 10 ans.

En effet, dans le cadre de l’intégration industrielle nord-américaine, les importations mexicaines de biens intermédiaires ont représenté pas moins de 77 % des importations totales en moyenne depuis 2010, induisant une forte corrélation entre la dynamique des importations et celle des exportations et limitant la valeur ajoutée nette locale.

Parallèlement, la balance énergétique du Mexique est déficitaire depuis 2015

(- 1,2 % du PIB), compte tenu de la baisse de production de pétrole et de la dépendance aux produits raffinés en provenance des États-Unis.

Le solde du compte courant est aussi affecté par le déficit substantiel de la balance des revenus primaires (- 2,7 % du PIB sur 10 ans), lié aux rapatriements de profits et dividendes des nombreuses firmes étrangères implantées sur le territoire.

Prendre son destin économique en main, sans renier l’ancrage nord-américain

Au final, les tensions avec les États-Unis interrogent sur le modèle économique mexicain.

Pays émergent, le Mexique a vu sa croissance économique plafonner au niveau de celle des pays développés en moyenne sur les vingt dernières années (1,7 %), le positionnant dans le Top 10 des pays émergents et en développement les moins dynamiques. Le niveau et la volatilité de la croissance illustrent les limites de l’arrimage au marché nord-américain, en l’absence de puissants leviers de croissance endogènes (consommation, investissement public et privé, financement de l’économie par les banques).

Préserver la rente géo-économique, diversifier les marchés d’exportation et autonomiser le régime de croissance par un renforcement de la demande interne sont les principaux défis pour les prochaines années. Y répondre passera par des réformes repoussées ad vitam aeternam, notamment en matière fiscale et énergétique, de gouvernance publique et d’environnement des affaires.

Les orientations de politiques économiques et de politiques publiques seront cruciales afin de préserver les finances publiques tout en répondant aux importants besoins en termes de dépenses sociales, de retraite et d’infrastructures pour libérer le potentiel de croissance et assurer à la fois la stabilité macro-financière, le développement socio-économique et la transition énergétique du pays.

Sylvain Bellefontaine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

15.12.2025 à 16:35

France–Chine : une relation déséquilibrée, au profit de Pékin

Texte intégral (2207 mots)

Le récent déplacement d’Emmanuel Macron en Chine a mis en évidence la difficulté qu’éprouve la France à influencer diplomatiquement la République populaire et à rééquilibrer les échanges commerciaux bilatéraux.

Du 3 au 5 décembre 2025, Emmanuel Macron a effectué une visite d’État en Chine, sa quatrième depuis 2017. Conformément à l’ambition de construire entre les deux pays une relation d’engagement à la fois respectueuse et exigeante, l’Élysée a déployé un dispositif conséquent : pas moins de six ministres (affaires étrangères, économie, agriculture, environnement, enseignement supérieur et culture) ainsi que trente-cinq chefs d’entreprise accompagnaient la délégation présidentielle.

Une mobilisation importante, symbole d’une relation multidimensionnelle… dont l’équilibre penche désormais résolument du côté de Pékin.

Un dialogue géopolitique de sourds

Les deux États sont de facto investis d’une responsabilité en matière de sécurité internationale, en tant que puissances nucléaires et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.

C’est au nom de cette responsabilité commune, et d’une supposée conception partagée du multilatéralisme, qu’Emmanuel Macron tente depuis 2022 de convaincre son homologue chinois d’œuvrer pour la paix en Ukraine : d’abord en s’assurant que Pékin s’abstienne de tout soutien à Moscou, ensuite en encourageant Xi Jinping à utiliser son influence sur Vladimir Poutine pour faciliter l’ouverture d’un processus diplomatique. Mais le président français n’a pas obtenu plus de succès lors de ce déplacement que les fois précédentes, se heurtant à une fin de non-recevoir polie mais ferme, son hôte se contentant d’appeler à « un renfort de la coopération » et à « écarter toute interférence ».

Il est vrai que, sur ce sujet, la neutralité de façade affichée par Pékin ne résiste pas à l’examen des faits. Le commerce sino-russe a doublé depuis 2020, et de nombreuses entreprises chinoises contribuent, discrètement mais de manière significative, à l’effort de guerre russe. Au reste, en termes de stratégie, Pékin n’a aucun intérêt à ce que le conflit russo-ukrainien cesse. Il affaiblit chaque mois davantage l’Union européenne, attire la Russie dans le giron chinois et retient pour l’heure les États-Unis sur le front occidental.

Concernant l’autre sujet géopolitique brûlant, Taïwan, Emmanuel Macron s’est gardé, cette fois-ci, de toute déclaration sujette à interprétation douteuse. Il faut dire qu’en la matière le président marche sur des œufs, et peut faire l’objet de tirs croisés. En 2023, il avait suscité l’ire de ses partenaires occidentaux en appelant les Européens à n’être « suivistes » ni des États-Unis ni de la Chine sur le dossier taïwanais. Un an plus tard, la comparaison qu’il a esquissée sur le podium du Shangri-La Dialogue, à Singapour, entre les situations ukrainienne et taïwanaise était jugée inacceptable, cette fois-ci par les Chinois.

À lire aussi : Un dialogue de sourds entre les grandes puissances en Asie-Pacifique ?

In fine, la portée réelle du dialogue franco-chinois sur les questions de sécurité internationale demeure très limitée. La diplomatie française adopte donc une approche prudente, soucieuse de ne pas compromettre une relation commerciale déjà largement fragilisée.

Une relation économique asymétrique

La France souffre en effet d’un déficit commercial abyssal vis-à-vis de la Chine, qui est d’ailleurs son plus important déficit bilatéral. En 2024, il s’est élevé à 47 milliards d’euros. Si les multinationales françaises continuent de réaliser des profits substantiels en Chine (notamment dans l’aéronautique et le spatial, l’agroalimentaire, le luxe ou le cosmétique), les retombées pour l’ensemble du tissu économique national sont moins évidentes. Depuis l’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, l’ouverture tous azimuts au capitalisme d’État chinois a contribué, en France, à la désindustrialisation et à la perte d’avantages compétitifs de nombreux produits à haute valeur ajoutée.

Le président français a beau prévenir que « le déficit du reste du monde vis-à-vis de la Chine est en train de devenir insoutenable », la République populaire de Chine (RPC) est devenue un maillon essentiel de nombreuses chaînes d’approvisionnement stratégiques (informatique, équipements électroménagers, textiles, batteries, terres rares, etc.). Cette dépendance sera difficilement réversible. Sauf si, en concertation avec ses partenaires européens, elle exige de la Chine des transferts de technologie, et des investissements créateurs d’emplois sur les territoires nationaux.

Mais pour l’heure, la diplomatie française n’a d’autre choix que de jouer sur des mesures de court terme : elle tente notamment de limiter l’impact des enquêtes anti-dumping menées par la douane chinoise, qui visent plusieurs produits français (spiritueux – cognac en tête –, produits laitiers, porc, viande bovine). Les filières françaises sont ici les victimes collatérales des contre-mesures chinoises adoptées pour répondre aux droits de douane imposés par Bruxelles (et soutenus par Paris) sur les véhicules électriques chinois depuis octobre 2024.

Ces manœuvres réciproques ressemblant de plus en plus à une guerre commerciale entre l’Union européenne (UE) et la Chine. Quelques heures seulement après son retour de Chine, Emmanuel Macron menaçait même d’imposer des droits de douane à la Chine « dans les tout prochains mois », si le déficit commercial ne se réduisait pas.

Ambivalences françaises, inflexibilités chinoises

Les investissements croisés constituent également un point de friction. En effet, la France investit largement plus en Chine que l’inverse : le stock d’investissements français y atteint environ 46 milliards d’euros, contre quelque 12 milliards pour les investissements chinois en France.

Paris cherche dès lors à obtenir un rééquilibrage des flux et, plus largement, à promouvoir des conditions de concurrence équitables. Dans cette perspective, les autorités françaises continuent de courtiser les investisseurs chinois… à condition que cela ne compromette pas la souveraineté nationale. Une attitude, parfois ambivalente, qui ne va pas sans casse. Ainsi, l’usine Huawei en Alsace, livrée en septembre 2025, qui a représenté un investissement de 300 millions d’euros, risque d’être abandonnée et mise en vente avant même d’avoir ouvert.

À l’échelle politique, la diplomatie française qualifie « en même temps » la Chine de rival systémique dans le cadre européen, et de partenaire stratégique dans le cadre bilatéral. Un double discours parfois illisible et souvent incantatoire, tant la dépendance au partenaire (et/ou rival) chinois reste prépondérante. Une situation que ni la France ni l’Europe n’arrivent à infléchir.

À Pékin, la France gaullienne continue d’être célébrée comme un modèle d’indépendance et de non-alignement. Personne n’est toutefois dupe : la Chine flatte à l’échelle bilatérale pour mieux diviser les Européens et préserver les avantages structurels dont elle bénéficie. Une stratégie payante : alors que l’Union européenne et la Chine célébraient cinquante ans de relations diplomatiques, et que le président français avait pris l’habitude d’être accompagné par la présidente de la Commission européenne lors de ses rencontres avec Xi Jinping, Emmanuel Macron s’est cette fois déplacé seul.

Si l’UE demeure le deuxième partenaire commercial de la Chine (derrière l’Asean) – et à ce titre un acteur incontournable –, le déficit commercial européen s’élevait en 2024 à près de 350 milliards d’euros.

La RPC entend tirer pleinement parti de cette asymétrie, tout en veillant à ce que le bloc européen ne se fédère pas contre elle. Dans ce contexte, la France est aux yeux des Chinois un pays « romantique », comprenons : has been, politiquement inefficace et économiquement étriqué.

De Beauval à Chengdu, le soft power comme dernier point d’équilibre ?

Soixante-et-un ans après l’établissement de la relation bilatérale, ce déplacement aura surtout révélé les insuffisances françaises et le déséquilibre bilatéral structurel au profit de la Chine.

Emmanuel Macron pourra toujours se féliciter d’avoir été accueilli en grand chef d’État, Xi Jinping n’ayant pas lésiné sur les moyens pour lui « donner de la face ». Fait exceptionnel dans le protocole chinois, le président français a été convié pour la troisième fois en province – après Xi’an en 2018 et Canton en 2023 –, cette fois à Chengdu, quatrième ville de Chine et siège du plus grand centre de recherche et de conservation des pandas géants, des ursidés que Pékin érige en ambassadeurs et en véritables instruments diplomatiques.

Brigitte Macron a donc pu revoir son filleul Yuan Meng, premier panda géant né en France en 2017 et retourné à Chengdu en 2023. La Chine enverra d’ailleurs deux nouveaux pandas au ZooParc de Beauval d’ici à 2027. Simultanément, Emmanuel Macron a pu échanger quelques balles avec Félix Lebrun, le jeune pongiste médaillé à Paris 2024, venu disputer en Chine une compétition internationale. Cinquante ans après, la « diplomatie du ping-pong » reste donc d’actualité, comme démonstration maîtrisée d’amitié symbolique. Sans oublier le sprint aussi inédit que disruptif du président français qui lui permit de braver les cordons de sécurité chinois pour aller saluer les étudiants de l’Université du Sichuan. La France a pu ainsi se montrer sous un jour libertaire et sympathique.

À défaut d’influer sur les orientations géopolitiques et économiques de Pékin, la France peut toujours compter sur le soft power pour entretenir un dialogue. L’honneur est donc sauf… Mais à quel prix !

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview