Madame la Directrice,

Depuis six mois, nous préparions la nouvelle saison de formation. Une saison dense, de cinq mois, du 15 octobre au 15 mars, durant laquelle nous accueillons chaque année des centaines de paysannes et paysans venus se former à l'autoconstruction d'outils agricoles.

Tout était prêt

Les inventaires étaient bouclés, les machines révisées. En juin, nous avions renforcé les installations de sécurité sur notre site en Isère. Tout l'été, nos paysans-bénévoles s'étaient mobilisés pour aménager, dans les délais, notre nouvel atelier de formation en Bretagne. Les réunions de préparation s'étaient enchaînées, les camions-ateliers révisés, les plannings finalisés, les catalogues imprimés. Les premières formations se sont tenues mi-octobre. Les groupes n'étaient pas encore complets, mais rien d'alarmant : nous connaissons le rythme du terrain. Les paysans et paysannes ne se libèrent vraiment qu'à la fin de leur saison. Début novembre, tout devait s'accélérer. Les préinscriptions confirmaient la dynamique : tout était prêt.

« Vos formations ne sont pas prioritaires. »

Mardi 21 octobre, tout bascule. Plusieurs emails venus de différentes délégations Vivéa, annoncent qu'en raison de « contraintes budgétaires ponctuelles », les formations ne seront financées que pour dix stagiaires maximum jusqu'à la fin de l'année. Le lendemain, un nouveau message tombe. Notre conseillère Vivéa en Isère nous informe que toutes nos formations sont refusées jusqu'au 31 décembre 2025. Motif invoqué : « vos formations ne sont pas prioritaires ». Très vite, d'autres délégations relaient la même consigne. Nous appelons, écrivons, insistons. Rien n'y fait. Les conseillers, impuissants, nous répètent qu'ils n'ont pas la main. Les retours d'autres partenaires confirment les restrictions : certains dispositifs sont partiellement épargnés. Pour nous, c'est un arrêt total :

- 76 journées de formation à déprogrammer en 2025,

- plus de 280 paysannes et paysans privés de formation cette fin d'année,

- 13 formateurs et formatrices (dont une majorité de paysans et artisans qui diversifient leurs activités en hiver) sans activité pour les deux prochains mois,

- 210 000 euros de ressources perdues et une association désormais menacée de faillite.

Votre décision prive des paysans de leur droit à se former

Et non, nous ne pouvons pas simplement reporter ces formations à 2026, comme nous y invitent vos services : la saison de formation est courte, et nos équipes comme nos moyens matériels sont déjà engagés ailleurs. Et non, il ne s'agit pas d'un simple ajustement technique, ni d'une parenthèse indolore une fois l' « émotion » retombée : c'est la moitié de notre activité annuelle qui s'effondre brutalement. Et non, nous n'acceptons pas d'être écartés au motif que nos formations ne seraient « pas prioritaires » alors qu'elles accompagnent les paysannes et les paysans dans leurs pratiques, leur installation, leur adaptation aux enjeux agricoles et climatiques d'aujourd'hui. Madame la directrice, nombre d'opérateurs de formation auprès des chefs d'exploitation sont, comme nous, issus d'organisations paysannes. Nous ne sommes pas des « boîtes à produire des formations », mais des structures ancrées dans les territoires, conçues et animées par et pour les paysans. Ce que vous appelez « ajustement budgétaire » est, pour nous, un séisme. Votre décision prive des paysans de leur droit à se former, et elle fragilise ceux qui, depuis des années, mettent leurs connaissances, leurs pratiques et leur énergie au service du développement agricole en dehors des ornières de l'industrie. En écartant nos formations, Vivéa tourne le dos à ceux qui construisent l'agriculture paysanne au quotidien. Nous rendrons publiques les conséquences de cette décision et nous agirons partout où il le faudra pour la dénoncer. Nous ne défendons pas une structure, mais un droit : celui des paysannes et paysans à se former, à innover, à rester maîtres de leurs outils et de leur avenir.

Marc Chénais Directeur de la coopérative l'Atelier Paysan Président de l'association Soudons, fermes !

Jeudi 13 novembre 2025 de 13h30 à 16h30 au GAEC Les Mélilots, 824, chemin de la Charrière d'Enfer 38240 Meylan aura lieu une démonstration d'outils dans la filière maraîchage.

Au programme :

- Démonstrations d'outils auto-construits

- Focus sur les stratégies de gestion de l'enherbement, le travail du sol et la fertilisation.

- Démonstration d'un épandeur à compost porté.

Démonstrations organisées dans le cadre d'une journée d'échanges sur l'actualité du site de la Taillat par Grenoble Alpes Métropole, la Chambre d'agriculture de l'Isère et L'atelier Paysan, avec le GAEC Les Mélilots, la fédération des CUMA Isère Savoie et ADABio. Avec le soutien de la fondation Daniel et Nina Carasso.

L'Atelier Paysan fait partie des partenaires du film "Soulèvements", de Thomas Lacoste, qui sortira en salle le 11 février prochain. D'ici là, vous pouvez le découvrir lors d'une des nombreuses projections en avant-première organisées un peu partout en France.

" Un portrait choral à seize voix, seize trajectoires singulières, réflexif et intime d'un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l'accaparement des terres et de l'eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d'autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles. "

C'est ainsi qu'est présenté ce film sensible qui propose une plongée dans les Soulèvements de la terre au travers de différents fronts de lutte mais aussi de modalités d'organisation collective - notamment quand il faut mobiliser des cantines, une legal team, etc.

Le film donne aussi à voir l'Atelier Paysan et le hall technique de son siège, en Isère. Comme nous sommes signataires de l'appel constitutif des Soulèvements de la terre et tâchons humblement de contribuer à ce formidable élan collectif, l'équipe de réalisation du film a souhaité nous rendre visite pendant le tournage.

Retrouvez ci-dessous la bande-annonce, et consultez surtout la page "agenda" du film pour retrouver l'avant première la plus proche de chez vous !

Ou bande-annonce à retrouver directement sur Viméo

Liste des avant-premières prévues, à date du 13 octobre :Si vous souhaitez organiser une projection-débat de Soulèvements, il est possible de le faire soit en avant-première en décembre-janvier, soit après la date de sortie (11 février 2026). Pour ce faire, rapprochez-vous de votre cinéma de proximité et demandez à l'équipe de nous contacter directement : contactfilmsoulevements(A)labandepassante.org

- Lundi 13 octobre à 18h à Saint-Chély-d'apcher, Ciné Théâtre (130, rue Théophile Roussel)

- Lundi 13 octobre à 20h20 à Pamiers, cinéma Le Rex (19, rue Taillancier)

- Lundi 13 octobre à 20h à Castres, cinéma CGR (72, chemin des Porches) en présence de Thomas Lacoste

- Lundi 13 octobre à 20h30 à L'Isle Jourdain, cinéma Olympia (6, rue Jean Bart)

- Mardi 14 octobre à 20h à Carcassonne, CGR (Zone industrielle du Pont-Rouge, rue Magellan) en présence de Thomas Lacoste

- Mercredi 15 octobre à 21h à Toulouse, cinéma American Cosmograph (24, rue Montardy) en présence de Thomas Lacoste

- Jeudi 16 octobre à 20h30 à Saint-Gaudens, cinéma Le Régent (16, rue de l'Indépendance) en présence de Thomas Lacoste

- Vendredi 17 octobre à 18h à Rodez, CGR (Avenue Victor Hugo)

- Vendredi 17 octobre à 18h à Foix, L'Estive, Scène nationale de Foix et de l'Ariège (20, avenue du Général de Gaulle) en présence de Thomas Lacoste

- Vendredi 17 octobre à 20h30 à Lectoure, cinéma Le Sénéchal (102, rue nationale)

- Samedi 18 octobre à 17h30 à Albi, CGR Lapérouse (60, rue Séré de Rivières) en présence de Thomas Lacoste

- Dimanche 19 octobre à 17h30 à Montauban, CGR Le Paris (21, boulevard Gustave Garrisson) en présence de Thomas Lacoste

- Lundi 20 octobre à 20h30 à Figeac, cinéma Charles Boyer (2, boulevard Pasteur) en présence de Thomas Lacoste 2, 3 et 4 novembre, Festival international du film francophone de Tübingen & Stuttgart, Allemagne (du 29.10 au 05.11.25)En présence de Thomas Lacoste

- Mardi 11 novembre à 10h30 à Paris, au Salon Marjolaine (Parc floral, route de la Pyramide, XIIe)En conclusion des conférences Marjolaine, avant-première en présence de Thomas Lacoste et des Soulèvements de la Terre

- Dimanche 17 novembre à 10h à Saint-Martin-d'Hères, festival Écran Total, cinéma Mon Ciné (10, avenue Ambroise Croizat)Suivie d'une rencontre-débat Jeudi 20 novembre à Aubenas, Rencontres des cinémas d'Europe au Navire (13, rue du Dr Louis Pargoire)Avant-première en présence de Thomas Lacoste

- Mercredi 26 novembre à 20h à Paris, cinéma Les 7 Parnassiens (98 boulevard du Montparnasse)Avant-première en présence de Thomas Lacoste en partenariat avec la Ligue des droits de l'Homme

- Samedi 29 novembre à 18h à Rouen, festival Caméra au poing, cinéma Omnia République (28, rue de la République)Avant-première en présence de Thomas Lacoste et en partenariat avec les Amis de l'Huma

- Du 2 au 5 décembre tournée en Iparralde (Pays basque Nord) et en Béarn en présence de Thomas LacosteMardi 2 décembre à 20h30 à Donibane Garazi (Saint-Jean-Pied-de-Port), cinéma le Vauban (2 bis, avenue Renaud)

- Mercredi 3 décembre à Donibane Lohizune (Saint-Jean-de-Luz), cinéma le Sélect (29, boulevard Victor Hugo)

- Jeudi 4 décembre à 20h30 à Maule-Lextarre (Mauléon-Licharre), cinéma Maule Baitha (10, rue Arnaud de Maytie)

- Vendredi 5 décembre à Pau, cinéma le Méliès (15, place du Foirail)

- Dimanche 11 janvier à 11h à Paris, dans le cadre de L'Écran des Droits au cinéma Majestic Bastille (2-4, boulevard Richard Lenoir)Avant-première en présence de Thomas Lacoste en partenariat avec Amnesty International, Autour du 1er mai, la fédération de Paris de la Ligue des droits de l'Homme et l'Observatoire International des Prisons

- Mardi 13 janvier à Nantes, cinéma le Concorde (79, boulevard de l'Égalité)Avant-première en présence de Thomas Lacoste

- Lundi 2 février à 20h à Vannes, dans le cadre du Forum social local Un autre monde est possibleAvant-première en présence de Thomas Lacoste

- 11 février 2026, sortie nationale de Soulèvements dans toutes les bonnes salles !

Le texte qui suit est issu de notre manifeste Reprendre la terre aux machines (Seuil, 2021), dans le chapitre 5 dédié aux points d'appui « contre l'impuissance ». Un ouvrage à retrouver en poche aux éditions Points (avril 2023)

Nous publions ce passage de notre manifeste car tout, dans les contextes national, européen et international, vient confirmer l'urgence qu'il y a à sortir des logiques de mise en concurrence permanente entre producteurs et productrices. Cela est le cas à l'échelle de l'accord Union-Européenne/Mercosur qui va fragiliser un peu plus l'agriculture européenne, mais aussi à l'échelle intra-européenne – à condition de le faire dans une logique de protectionnisme solidaire, loin des replis xénophobes que le libre-échange européen encourage justement.

.

Mettre des bornes à la concurrence : les prix minimums d'entrée

Nous avons dit à plusieurs reprises le rôle capital des traités de libre-échange et notamment le traité de Lisbonne, dans l'organisation et la stimulation de la course aux plus bas coûts de production. Le mouvement pour l'agriculture paysanne, comme l'ensemble de la gauche économiquement « antilibérale », a toujours pris des positions critiques envers les grands accords tels que le GATT, l'AMI, le Tafta et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en tant que pilote de ces processus167. Par contre, en dehors de l'épisode de la campagne référendaire sur le Traité constitutionnel européen de 2005, les accords européens restent généralement à l'abri de nos flèches. La crainte d'être assimilés au souverainisme de droite ou d'extrême droite est telle que nous nous empêchons de prendre la mesure du potentiel régressif inscrit dans le marbre des traités continentaux.

Répétons-le : rester soumis au traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), signé par Nicolas Sarkozy méprisant le résultat du référendum de mai 2005, garantit la poursuite de la régression sociale et écologique, en agriculture comme ailleurs. Il interdit en effet toute politique d'harmonisation entre les pays, il n'autorise que l'harmonisation vers le bas par le jeu du marché. Il faut donc oser dénoncer ce traité et l'action de la Commission européenne, comme des obstacles essentiels à tout projet de souveraineté économique, d'autonomie alimentaire et d'amélioration du sort des classes populaires, en France comme dans n'importe quel autre pays du continent. Ce n'est pas le seul obstacle, mais on ne peut pas arrêter le sacrifice des paysans, la croissance des pesticides, le recours à des technologies toujours plus onéreuses et destructrices (là où elles sont utilisées et là où elles sont fabriquées) tant qu'on respecte la liberté absolue de circulation des biens et de fixation de leur prix.

Si nous voulons arrêter le massacre, oui, nous devons rompre avec les interdits fondamentaux du débat politique (notamment à gauche) depuis l'époque Mitterrand : nous devons revendiquer et mettre en place des mesures protectionnistes, en assumant la réprobation que suscitera cette rupture à Berlin et à Bruxelles et le tollé que cela soulèvera dans les salles de rédaction des grands médias parisiens. Mais attention, protectionnisme ne rime pas forcément avec souverainisme (voir nos remarques en introduction à l'égard du mot d'ordre de souveraineté alimentaire), et peut même rimer avec internationalisme. La proposition qui a nos faveurs n'est pas le rétablissement de droits de douane sur les produits importés, mais la fixation, aux frontières de l'Hexagone, de prix minimum d'entrée. Elle est déjà portée par la Confédération paysanne depuis plusieurs années pour les fruits et légumes et pourrait être étendue à l'ensemble des productions agricoles.

On l'a mentionné plus haut, les effets de la concurrence organisée par la bureaucratie européenne sont particulièrement féroces pour les producteurs de fruits et légumes, qui ne bénéficient d'aucune subvention dans le cadre de la Pac. Le fond de la proposition de prix minimum d'accès au marché français, c'est qu'il ne peut coexister durablement dans le même espace commercial deux offres d'un même produit, équivalentes en qualité mais avec une différence de prix pouvant aller du simple au double. Tôt ou tard, l'une des deux offres disparaît et c'est précisément ce qui est en train d'arriver à des pans entiers de la production de fruits et légumes en France. S'ensuit, dans notre pays aussi, une spirale déflationniste en matière de salaires, de droits sociaux et de normes diverses et la recherche de nouvelles économies d'échelle par un surcroît d'industrialisation : c'est ce qui nous semble inacceptable. À défaut de pouvoir « imposer » immédiatement des salaires élevés et une bonne protection sociale partout en Europe, il faut donc trouver un moyen de neutraliser la compétitivité des importations, largement fondée sur une logique de dumping social et écologique : l'instauration de prix minimum d'accès au marché français. Ce prix devrait être fixé au niveau du coût de revient moyen, dans des conditions pédoclimatiques, sanitaires et sociales estimées de manière à la fois réaliste et exigeante, pour la France d'aujourd'hui.

Pourquoi serait-ce un meilleur moyen que la fixation de droits de douane ? Ceux-ci consistent en un impôt, parfois forfaitaire, mais le plus souvent proportionnel au prix de départ, que doit acquitter l'importateur. Ils peuvent protéger l'économie du pays qui les met en place, par le renchérissement de l'importation, mais ils n'ont pas d'effet positif dans le pays exportateur. Les producteurs étrangers peuvent limiter l'effet des droits de douane en diminuant encore leur prix de vente, donc leur coût de production – c'est précisément la dynamique contre laquelle nous nous battons. À l'inverse, les prix minimums d'accès n'enferment pas l'économie exportatrice dans la logique du dumping : non seulement les prix bas ne suffisent plus, alors, à gagner les parts de marché à l'export, mais les producteurs sont incités à déplacer la « compétition » sur d'autres variables que le prix. Le prix fixé aux frontières du pays importateur rend possible, dans le pays exportateur, des coûts de production plus élevés, donc de meilleurs salaires et rémunérations pour les exploitants, des méthodes moins nuisibles écologiquement, des efforts sur la « qualité » des produits. Le prix minimum d'entrée (par exemple, en France) rend tout cela possible, sans y obliger : c'est un dispositif qui respecte l'autonomie des autres pays, et surtout de leurs mouvements sociaux, qui peuvent plus facilement se mettre en lutte pour arrêter, chez eux aussi, la course au moins-disant social et écologique. Cette mesure leur donnerait du grain à moudre, y compris la possibilité de réclamer à leur tour un prix minimum d'entrée à leurs frontières. Elle est cohérente avec l'esprit de lutte internationaliste – permettre l'émancipation des travailleurs partout – qui devrait être celui de tout syndicat. Elle rend l'avancée vers une agriculture paysanne envisageable, parce qu'elle n'est plus forcément synonyme de perte de compétitivité.

Il arrive que des dynamiques d'harmonisation par le haut s'imposent. C'est ce qui s'est produit, de manière relativement inattendue, en 2015 quand la France a interdit unilatéralement l'usage du diméthoate : la Confédération paysanne avait obtenu l'activation par le gouvernement d'une disposition marginale du droit européen, qui l'autorisait à fermer les frontières de l'Hexagone aux importations de cerises traitées avec ce pesticide dans d'autres pays européens. La presse et les économistes néolibéraux promettaient une guerre commerciale en réponse à cette mesure de salut public. Or, la quasi-totalité des pays producteurs de cerises ont à leur tour interdit le diméthoate sur leur territoire pour que leurs producteurs gardent l'accès au marché français. Ainsi les initiatives unilatérales sensées peuvent-elles ne pas passer pour des agressions commerciales ! Au mouvement pour l'agriculture paysanne de faire connaître les prix minimums d'entrée dans un pays, comme une invitation faite à tous les autres de les adopter.

Nous ne disons pas que cela sera simple. Cette proposition contrevient frontalement aux principes du libre-échange gravés dans le TFUE. Et comme une modification de celui-ci nécessite l'accord des 27 États de l'Union (qui n'aura pas lieu), elle ne peut être mise en place qu'en désobéissant au traité et à la Commission. Il se trouve que plusieurs pays ou groupes de pays contreviennent actuellement à des règles, y compris centrales, du traité (l'accord de Schengen, le Pacte de stabilité et sa règle des déficits publics à moins de 3 % du PIB, la limitation des excédents agricoles…), sans provoquer de réaction sévère de la Commission. Nous sommes probablement entrés dans une ère de flottement, voire d'instabilité, où des marges de manœuvre inespérées peuvent surgir. À condition bien sûr qu'un rapport de force politique soit construit pour les imposer.

Par ailleurs, il est important de signaler que le règne de la concurrence et la course aux bas coûts de production ne sont pas seulement imposés par les traités de libre-échange, contre lesquels il faut faire mouvement. Ils sont aussi entretenus par notre habitus de consommateur accoutumé à pouvoir choisir sur des étals entre une multitude de produits venant de destinations variées et souvent lointaines. L'hypermarché est bien sûr le symbole de ce choix presque infini, qu'on retrouve aussi dans de nombreuses « biocoops », où la quantité de produits venant d'autres pays d'Europe ou d'autres continents est considérable et dans des réseaux locaux d'approvisionnement par Internet. On y consomme local, mais ça n'empêche pas du tout de snober la maraîchère ou le boulanger de son village qui n'est pas « en ligne », de les mettre en concurrence avec d'autres qui sont à 10 ou 20 kilomètres. Cette manière de s'approvisionner ne repose pas forcément sur la création de rapports personnels approfondis avec les producteurs du coin ni sur un engagement auprès d'eux.

L'engagement que nous avons en tête n'est pas celui que prônent Leclerc et autres chantres de la « consomm'action » labellisée. D'abord, ce n'est pas un engagement individuel, c'est un engagement collectif, qui sortirait d'une délibération à la fois économique et politique, une assemblée d'habitants qui s'occupent ensemble de leur approvisionnement, contre le vote du portefeuille et du paiement en ligne. Une telle démarche de relocalisation de la décision alimentaire aboutira probablement à une forme de relocalisation de l'alimentation. Mais l'autolimitation de notre liberté de consommer devrait être moins tournée vers la privation de produits lointains et exotiques que vers le renoncement à bénéficier à tout moment de la mise en concurrence des producteurs, qu'ils soient voisins ou pas.

La zbeulinette permet de ravitailler les manifestations ou les piquets de grève. Elle est construite sur un châssis de remorque et est tractable par un véhicule léger ou un tracteur.

Plusieurs versions de la Zbeulinette existent. En fonction des choix d'aménagements, elle peut autant intégrer une sono, une cantine mobile, etc. En manifestation, elle sert de lubrifiant entre les différents cortèges. Au fur et à mesure de son usage, la Zbeulinette devient identifiable et fédératrice.

Étapes pour sa construction

- Définir les perspectives d'usage de la Zbeulinette pour adapter son aménagement, et le matériau utilisé (acier ou aluminium).

- Trouver un châssis de remorque à utiliser (ça peut être une caravane pourrie !) comme support.

- Organiser un chantier de fabrication de la structure métallique sur le châssis, des plans de travail et du plancher, et de la toile qui couvre l'ensemble.

+ Niveau de difficulté : ***** + compétences requises : soudure à l'arc aluminium ou acier + nombre de personnes : 5 + durée estimée : une semaine + coût estimé en 2025 : 1690€

Archive .Zip à télécharger ci-dessous : croquis et plans pour logiciel SolidWorks fournis par les conceptrices et concepteurs de la Zbeulinette (sans intervention de l'Atelier Paysan)

NB : Cet outil n'est pas (encore) commandable en kit auprès de l'Atelier Paysan.

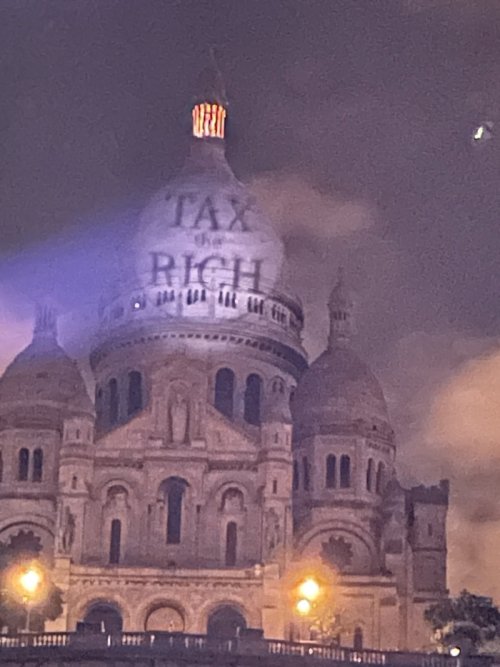

Le bazouk est un projecteur d'images léger et portatif, sur batterie, qui permet de projeter dans l'espace public en étant à longue distance de sa cible (100 à 150 mètres).

Les bazouks sont des outils de lutte, utilisés pour défendre des causes (luttes sociales, contre l'extrême droite, internationales, paysannes, syndicales, écologistes, luttes féministes et queer, luttes antiracistes et décoloniales…). Ce sont des outils à mutualiser qui n'équipent pas des individus. Il est construit et mis en place pour des collectifs. Les collectifs équipés s'engagent à le mettre à disposition des autres collectifs de leurs territoires. C'est donc un outil de lutte, pour relier les luttes : On projette pour rendre visible une cause mais aussi pour faire de l'interlutte et des alliances.

Cela doit s'ancrer dans une stratégie de communication et être préparé en conséquence : une personne à la projection, un.e photographe, et une campagne de diffusion dans laquelle insérer le visuel créé. Mais cela peut aussi servir à motiver une foule en projetant des slogans, faire un karaoké de luttes en projetant les paroles, ou projeter une date de rendez-vous lors d'une assemblée par exemple.

Niveau de difficulté : * Compétences requises : Simple - découpe, perçage, vissage de tubes PVC Nombre de personnes : 1 à 20 personnes pour 1 à 7 bazouks Durée estimée : 45 minutes à 4 heures Coût estimé selon modèle présenté : 35 à 50 € par Bazouk

Les plans de l'outil sont sous licence Creative Commons (voir les détails : CC BY-NC-SA), garantissant l'accès, la modification et la redistribution dans un cadre non commercial et un esprit contributif.

Le bazouk est un projet open source mis à disposition par le collectif brésilien Colletivo Transverso et initialement intitulé « Bazuka Poetica ».

Fichiers : Pour plus d'informations, organiser un atelier de fabrication, ou recevoir les détails de construction, contactez les Bazoukeuses en précisant votre collectif et emplacement géographique à lesbazoukeuses[-at-]proton.me

En 2021, l'Atelier Paysan publiait son manifeste, Reprendre la terre aux machines. Ce mois-ci, comme une réponse, un collectif de chercheurs et chercheuses en sciences sociales publient un ouvrage académique intitulé Comment les machines ont pris la terre. Enquêtes sur la mécanisation de l'agriculture et ses conséquences. Sortie le 25 septembre !

Cet ouvrage est issu d'un projet de recherche participative sur les politiques de la machine agricole initié en 2018 par l'Atelier Paysan avec l'aide de la coopérative L'Atelier des Jours à venir, et mené de 2019 à 2025 grâce au soutien financier de la Fondation de France et de l'IFRIS (Institut Francilien Recherche, Innovation et Société).

L'Atelier Paysan n'est donc pas tout à fait étranger à ce livre. D'une part, car des sociétaires de la coopérative ont contribué à deux chapitres basés sur les résultats d'une enquête menée ensemble, avec les chercheurs et chercheuses, sur l'équipement des fermes. D'autre part, car nous souhaitions avec ce projet faire émerger un travail de recherche sur la machine agricole, pour qu'elle ne soit plus un impensé académique. C'est peu dire que le résultat dépasse nos attentes : non seulement cet ouvrage confirme nos intuitions et légitime nos analyses, en les approfondissant, mais il contribue à structurer un champ de recherche des sciences sociales autour des questions de mécanisation et de solutionnisme technologique en agriculture.

Il s'agit bien d'un ouvrage académique, dont les contributions ont fait l'objet d'un processus de validation scientifique. Les éditions de l'ENS de Lyon le présentent ainsi : "L'agriculture numérique – drones, tracteurs connectés, pulvérisateurs de « précision », etc. – est aujourd'hui présentée comme une solution incontournable pour affronter les défis alimentaires et écologiques globaux. Ce projet s'inscrit dans la continuité des politiques d'équipement agricole ayant favorisé la concentration des exploitations et l'intensification des modes de production depuis les années 1950. Les machines agricoles demeurent toutefois des technologies peu débattues et peu étudiées. Quelles sont les organisations économiques et professionnelles ainsi que les politiques publiques qui, hier comme aujourd'hui, promeuvent des technologies intensives en capitaux et gourmandes en énergies fossiles ? Quelles transformations du travail agricole et quelles conséquences environnementales en résultent ? Rassemblant les contributions d'historiens et d'historiennes, de sociologues et d'anthropologues, ce livre éclaire les formes des verrouillages sociotechniques dans lesquels sont pris les agriculteurs et les agricultrices, contraignant leurs choix, augmentant leur empreinte environnementale, limitant la maîtrise de leurs outils de travail, et décourageant leurs velléités de bifurcation."

Comment les machines ont pris la terre. Enquêtes sur la mécanisation de l'agriculture et ses conséquences, Sara Angeli Aguiton, Sylvain Brunier, Baptiste Kotras, Céline Pessis et Samuel Pinaud (Dir.), septembre 2025, Éditions de l'ENS de Lyon

👉 Des occasions de le découvrir :

- une conférence/débat/projection de film documentaire, le 2 octobre à 18h30, au théâtre Kantor à l'ENS de Lyon

- une conférence/débat aux Rendez-vous de l'histoire à Blois, le 11 octobre à 11h30, sur le thème "Qui gouverne la ferme France ?"

- une présentation du livre dans le séminaire du laboratoire SADAPT à Saclay (AgroParisTech), le 18 novembre à 10h

- un court podcast à retrouver prochainement dans "Le sens des mots" , la série de podcasts des Éditions de l'ENS de Lyon

👉 Sommaire :

Introduction (disponible en ligne ici)

Première partie : mécanisation et environnement

- Chapitre 1. La motorisation et la pétrolisation de l'agriculture française (1944-1973). Une histoire désorientée (Chistophe Bonneuil)

- Chapitre 2. Soutien à l'investissement et fiscalité des machines. Persistance d'une logique productiviste au temps de l'écologisation (Sara Angeli Aguiton, Stéphanie Barral et Jeanne Oui)

- Chapitre 3. Sur les traces des machines forestières. Le développement du machinisme forestier à l'épreuve des sols (Charlotte Glinel)

Deuxième partie : organisations et marchés du machinisme agricole

- Chapitre 4. Consolider une industrie lourde : incitations fiscales et stratégies d'investissement en matériel agricole (Samuel Pinaud, Thomas Borrell, Odile Cassagnou, Marie-Océane Fekairi et Jérémie Grojnowski)

- Chapitre 5. L'agroéquipement : pièce maîtresse de la différenciation du marché de la sous-traitance agricole (Geneviève Nguyen et François Purseigle)

- Chapitre 6. Une particularité française : Les Cuma (coopératives d'utilisation de matériel agricole) (Véronique Lucas)

Troisième partie : travailler avec des machines

- Chapitre 7. L'appel aux manèges ? Persistance et usages des moteurs animés dans l'agriculture française du premier XXe siècle (François Jarrige)

- Chapitre 8. Le dépannage et la maintenance. Autonomie et délégation du travail de réparation des machines (Sylvain Brunier, Baptiste Kotras, Arca Arguelles-Caouette, Anne Kerdranvat et Joël Piles)

- Chapitre 9. Modernisation laitière et division du travail, de l'après-guerre à la robotisation (Théo Martin)

- Chapitre 10. Combler l'éloignement avec les abeilles par la surconnexion. Les trajectoires de numéri-mécanisation en apiculture face à l'incertain (Robin Mugnier)

Quatrième partie : les innovations machiniques, entre promotion et controverses

- Chapitre 11. Des exploitations familiales suréquipées ? Gouverner la motorisation de l'agriculture dans les années 1950 (Céline Pessis, Quentin Thubières et Christophe Bonneuil)

- Chapitre 12. Les tracteurs comme incarnation de l'identité masculine des agriculteurs. Analyse de la publicité agricole (Saône-et-Loire, 1960-1974) (Cassandra Martin)

- Chapitre 13. Le mythe de la machine dans le cinéma agricole français (Jérémie Grojnowski)

- Chapitre 14. Centraliser ou distribuer les données : deux imaginaires opposés pour la numérisation de l'agriculture (Léa Stiefel)

Daumazan sur Arize, mardi 9 septembre.

Daumazan sur Arize, mardi 9 septembre.

Un groupe d'une vingtaine de personnes est accueilli dans les locaux de la Fédération Rénova, association active dans la préservation des espèces végétales locales et des savoir-faire qui vont avec : arboriculture fruitière, transformation des fruits, plantations de haies…

Ce jour-là, c'est plus précisément autour de l'extraction de graines que les collecteurs, les pépiniéristes et les conseillers de différentes structures sont réunis pour partager leurs connaissances, essais divers et besoins. L'enjeu : améliorer les techniques qui facilitent le travail de d'extraction et préparation de semences d'espèces locales, en vue de leur réimplantation massive dans les territoires de collecte (haies, agroforesterie…).

Décryptage des opérations et identification de techniques existantesPour commencer, il a fallu se mettre d'accord sur les mots à attribuer aux différentes catégories d'opérations, et le groupe y est parvenu péniblement : premier tri, préparation préalable, libération de la graine, isolation de la graine... Ces étapes recouvrent chacune de multiples possibilités d'opérations selon l'espèce mais aussi l'état de maturité des fruits collectés : il y a des fruits durs, d'autres mous, certains avec des graines fragiles, certains qui nécessitent des étapes préalables avant de pouvoir commencer à séparer la pulpe des graines… on comprend alors qu'un travail exclusivement manuel peut vite s'avérer pénible et chronophage… et qu'une recherche foisonnante de solutions est naturellement à l'œuvre pour faciliter la production de graines et amplifier la valorisation de la génétique locale.

Le groupe a donc listé une multitude d'étapes, dont la chronologie n'est pas identique d'une espèce à l'autre : ça a parlé fusain, églantier, chèvrefeuille, alisier, cormier, prunelles, nèfles, pommes et poires sauvages, nerprun alaterne… Une bonne partie de la journée a été consacrée à observer et débattre de différentes solutions mécaniques à l'essai : grugeoir à pommes à rouleaux et marteaux, fouloir à raisins à rouleaux, épépineuses à moteur électrique, plateau d'écrasement à lattes, bétonnière avec mélange fruits-cailloux/galets, moulins à grains modifiés et entrainés manuellement ou à l'aide de perceuse électrique, mélangeur à béton, vortex pour faciliter la séparation pulpe-graines, séries de tamis pour séparation au jet d'eau ou au karcher… beaucoup de détournements d'usages d'outils low-tech et parfois anciens, et de multiples adaptations permettant de gagner en précision, temps ou ergonomie. Les systèmes de séchage et de tri des graines ont aussi fait l'objet de discussion.

Perspectives pour l'Atelier PaysanPour l'Atelier Paysan, ce fut une superbe occasion de s'immerger dans cette thématique et d'engranger une somme d'informations conséquente qui servira au recensement en cours des solutions techniques mises en œuvre par les spécialistes de cette activité. Ce travail a démarré à l'initiative du Parc Naturel Régional de la Brenne et associe d'autres acteurs des filières Végétal Local un peu partout en France. Il se poursuit sur la fin de l'année 2025.

Tous les volontaires qui ont des contacts ou des solutions sur le sujet sont invités à se manifester : g.delaunay(at)latelierpaysan.org.

Moulin à grains mis en mouvement par perceuse électrique, ici extraction des graines de cynorrhondon.

Moulin à grains mis en mouvement par perceuse électrique, ici extraction des graines de cynorrhondon.

Graine de cormier, avec et sans le tégument qui l'entoure. Ce dernier crée une dormance et doit donc être retiré pour obtenir de bonnes levées en pépinière.

Graine de cormier, avec et sans le tégument qui l'entoure. Ce dernier crée une dormance et doit donc être retiré pour obtenir de bonnes levées en pépinière.

Petit système de racloir construit à partir de lames de terrasse rainurées.

Petit système de racloir construit à partir de lames de terrasse rainurées.

La nouvelle saison de formation débutera fin septembre 2025 et les pré-inscriptions sont ouvertes !

Au programme cette annéeRetrouvez nos 4 thématiques sur près de 100 dates dans 43 départements :

- Travail du métal et autoconstruction d'outils agricoles

- Travail du bois

- Mécanique agricole

- Autres technologies paysannes

Lors des formations au travail du métal, vous pouvez construire votre outil de la gamme Atelier Paysan :

- En formation 3 jours - petits outils, principalement des outils manuels ou équipements d'atelier

- En formation 5 jours - (presque) tous les outils de la gamme Atelier Paysan, toutes filières confondues : triptyque, rouleaux, bineuse, BPO...

- En formation 8 jours - outils plus complexes : épandeur à compost/fumier, four à pain, décortiqueur à petit épeautre, brosse à blé...

Les outils sont également disponibles en kit prêt-à-assembler, livrés chez vous pour une autoconstruction en toute autonomie.

Quelques nouveautés sont déjà disponibles et vous seront présentées à la rentrée !

Consulter le catalogue outils

Lors des incendies de cet été, en plus des forêts, ce sont des hectares de terres habitées et agricoles qui sont sinistrées, pour beaucoup en viticulture et en élevage.

Le Tiers-lieu Paysan Beauregard et l' ASPIC, tous deux essaims de l'Atelier Paysan, animent cette chaine de solidarité locale depuis près 2 semaines. Et ils ont besoin de renfort pour venir en aide directe aux paysans, paysannes et habitant-es victimes des incendies de cet été.

Vous pouvez donner :

- De votre temps : visites des fermes sinistrés pour recenser les besoins et urgences, chantier (réparation, arrosage, clôtures., déblayages..) , gestion des dons financiers et matériels, cuisine et approvisionnement, accueil et replacement des animaux, accueil des sinistrés et des bénévoles...

Le collectif est d'ailleurs à la recherche urgente d'un ou d'une coordinatrice bénévole pour coordonner l'action sur 1 à 3 semaines !

- De l'argent, via lacagnotte en ligne : L'intégralité des dons sera utilisée avec transparence pour agir dans les zones sinistrées par l'entraide et la mutualisation. Plus de 25 000 euros en quelques jours... il en faut encore !

- Du matériel et des denrées alimentaires, tels que :

- Nourriture pour humains et pour animaux

- Bocaux, bidons et cuve pour l'eau.

- Matériel d'irrigation, de plomberie et de clôture.

- Equipement Protection Individuelle : chaussures sécu, lunettes, casques + anti-bruits gants.

CONTACTEZ L'ASPIC : 06 86 01 60 93 ou le Tiers Lieux de Beauregard : 06 15 09 50 76

Actualités et info à suivre sur les pages des 2 structures : [Tiers-Lieu Paysan de Beauregard Facebook ou site web

- ASPIC : Facebook