Penser les droits de la nature depuis l’Amérique latine

Texte intégral (5723 mots)

Temps de lecture : 11 minutes

À propos de Les droits de la Terre-Mère. Nature, Pachamama et buen vivir, Alfredo Gomez-Muller, Marseille, Wildproject, 2024.

Alfredo Gomez-Muller, professeur émérite à l’Université de Tours et professeur invité dans de nombreuses Universités latino-américaines, est l’auteur d’une œuvre puissante et passionnante. Ce spécialiste de Sartre développe, depuis quelques années, une pensée particulièrement originale dans le domaine de l’interculturalité et de la politique. On notera, notamment, à son acquis : Critique et subversion dans la pensée contemporaine américaine. Dialogues (avec G. Rockhill, le Félin, 2010), Nihilisme et capitalisme, (Kimé, 2017), ainsi que le fort stimulant Communalisme andin et bon gouvernement. La mémoire utopique de l’inca Garcilaso (Libertalia, 2022). Dans Les droits de la Terre-Mère, Alfredo Gomez-Muller propose un détour précieux par l’Amérique du Sud afin d’appréhender la question écologique. Là où certains acteurs sociaux tendent à réduire la défense de la nature à un souci environnemental, le philosophe défend une approche plus large du vivant, où face à un capitalisme destructeur, l’humain et le non-humain se posent comme partenaires.

La situation écologique actuelle nécessite, certes, une prise de distance vis-à-vis de nos manières de vivre, mais aussi, et surtout, des mesures d’urgence afin de sortir d’un mode de représentation eurocentrique. Des auteurs particulièrement stimulants, tels Achille Mbembe, du côté de l’Afrique1, Malcom Ferdinand, à partir du monde caribéen2, ou bien encore Vandana Shiva du côté de l’Inde3,jouent un rôle indispensable pour changer nos manières d’appréhender la « nature ». Ils nous aident à déplacer nos représentations et certaines inclinations ou pratiques ethnocentriques. L’ouvrage que nous propose le philosophe Alfredo Gomez-Muller s’inscrit dans une même dynamique, cette fois-ci à partir de l’Amérique latine.

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

L’Équateur et la dimension constitutionnelle des « droits de la nature »

Une date historique sonne comme un éveil des consciences : le 28 septembre 2008. Pour la première fois dans l’histoire politique mondiale se voient proclamés dans la constitution d’un pays, l’Équateur, les « droits de la nature ». On déclare, alors, le droit au respect de son « existence », le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions ainsi que ses processus évolutifs4. Les effets de cet événement politique déclenchent des prises de conscience au niveau mondial.

Dès sa formulation, cependant, la locution « droits de la nature » provoque plusieurs réactions critiques. D’emblée, certains opposent cette notion aux « droits de l’Homme » et déclarent que celle-ci implique une priorité donnée à la « nature » sur l’être humain. On parle, alors, d’antihumanisme, voire de posture fasciste qui place la nature au centre et l’« Homme » à la périphérie. D’autres s’interrogent sur la possibilité de considérer la nature comme un « sujet de droit ». Ils jugent, en effet, difficilement compatible une telle formulation avec l’idée de « sujet de devoir », celle-ci renvoyant traditionnellement à un sujet politique responsable, autrement dit « libre » et « intelligent ».

En distance vis-à-vis de ces débats européens et nord-américains, le texte constitutionnel de l’Équateur et les programmes politiques qui s’y réfèrent appréhendent la notion de « droits de la nature » en l’articulant avec des questions relevant des droits économico-sociaux et culturels humains5.

Deux termes issus de la langue et de la culture Kichwa6 se trouvent mobilisés dans la Constitution (rédigée, autrement, en castillan) : Pacha Mama (« Terre-Mère », selon une traduction cependant discutée) et sumak kawsay (« Vivre bien »).

Dans ce texte comme dans d’autres documents officiels, « buen vivir », ou « vivir bien », se trouve utilisés comme équivalent de sumak kawsay et« Pacha Mama » (ou Pachamama) traduit comme l’équivalent de « nature ». Or, tout le travail très méticuleux d’Alfredo Gomez-Muller, consiste à montrer l’importance de prendre de la distance avec ces traductions qui finissent par nous faire perdre le cœur même de ce que nous apportent ces cultures pour l’avenir du vivant.

L’idée de nature au prisme de la diversité culturelle

Le fait d’introduire des mots issus du kichwa dans la Constitution de l’Équateur représente une certaine avancée en termes de « reconnaissance des droits relatifs à la multiplicité culturelle » (p. 17). Notre auteur évoque, cependant, les limites de certaines lectures enclines à appréhender comme équivalentes à la notion occidentale de nature7 et la Pachamama (rattachée, pour sa part, à la culture andine) ; alors que justement, l’article 71 de la Constitution de l’Équateur donne à entendre une différence, ou un écart :

Les diverses notions de cycles vitaux, de structure, de fonctions et de processus évolutifs que cite l’article 71 « relèvent d’une conception scientifique, moderne et occidentale de la nature. Le concept de « nature » correspond ici à « l’univers physique » ou à l’ensemble des objets du monde matériel, ce qui suggère une séparation ontologique entre l’humain et la nature.8 »

Dans cette appréhension scientifique de la nature les « processus évolutifs » sont des processus anonymes, susceptibles d’être objectivés par le langage des sciences. Or, précise l’auteur, « tout autre paraît être le champ sémantique de la Pacha Mama, lequel se rattache, comme le suggère le préambule de la Constitution, à des formes de sagesse, de spiritualité et de religiosité élaborées au fil des « millénaires » par la diversité des cultures et des peuples qui composent la société équatorienne d’aujourd’hui.9»

Au demeurant, l’auteur souligne les propositions effectuées par la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (CONAIE) en 2007, en vue d’apporter une contribution à l’assemblée constituante chargée de rédiger la nouvelle Constitution politique. Cette réflexion de la CONAIE mit en œuvre une autre conception que celle de l’appréhension scientifique de la nature-objet, pour laisser place à la dimension non-marchande, attentive à la dimension de sens et de valeur. Elle se situa, alors, en proximité avec une autre conception occidentale de la nature, souvent éclipsée ou marginalisée ; celle qui se manifeste, par exemple au XIXe siècle, à travers le courant romantique.

Dans le prolongement de cette analyse, Alfredo Gomez-Muller souligne que plusieurs traditions développent ainsi une autre approche de la nature susceptible de rejoindre l’esprit de la Pacha Mama. On les retrouve dans les réflexions d’Henry David Thoreau ou d’Aldo Leopold, mais aussi, d’Arne Næss, ce philosophe norvégien soucieux d’attribuer une valeur égale à tous les êtres vivants (écologie profonde) ; d’où certains points de connexions possibles avec la posture andine.

Lire aussi sur Terrestres : Virginie Maris, « Défendre la part sauvage du monde », janvier 2019.

Du respect de l’humain et du non-humain ou la quête du bien vivre

La question des droits de la nature ne se dissocie pas des droits du vivre bien (ou du sumak kawsay), que l’on ne peut réduire à la simple coexistence des individus les uns à côté des autres. Il s’agit au contraire de promouvoir la dimension qualitative du vivre-ensemble (convivir). Un tel souci comprend les droits à l’eau et à l’alimentation, à un environnement sain, à la communication, à l’information, à la culture ainsi qu’à la science, à l’éducation, mais aussi au logement, à la santé, au travail et à la sécurité sociale10.

Gomez-Muller nous éveille à la mémoire longue du « vivre bien », mémoire qui nous renvoie à des auteurs peu connus en Europe aujourd’hui, mais dont les œuvres se révèlent particulièrement fécondes : Felipe Guamán Poma de Ayala (v. 1534- v. 1615) et l’Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616)11.

Le premier insistait sur le lien essentiel entre le bon gouvernement et l’éthique du vivre bien en mobilisant des sources mythiques. Dans Nueva corónica y buen Gobierno, il soulignait, plus précisément, l’indignité du gouvernement espagnol en Amérique et l’injustice vécue par les colonisés. Beaucoup considèrent cet ouvrage comme la première remise en cause systématique de la légitimité du pouvoir espagnol par un autochtone12. Cette « lettre-fleuve » de 1200 pages, accompagné de 400 illustrations, visait, notamment, à montrer au roi d’Espagne, Philippe III, comment établir le bon gouvernement. L’ouvrage se révèle particulièrement original car presque toutes les chroniques de son temps étaient écrites par des Espagnols focalisés sur les Incas et la Conquête.

L’Inca Garcilaso de la Vega, pour sa part, s’appuyait sur Manco Cápac (ancêtre mythique Inca) en insistant sur l’idée selon laquelle l’entraide est justice : elle comporte, ainsi, une dimension redistributive définie par le principe « d’une prise en charge communale et politique des besoins des groupes les plus vulnérables de la population, à savoir les « pauvres »13 ». Selon Alfredo Gomez-Muller, l’expérience Inca narrée par cet auteur offre à la pensée critique européenne l’opportunité de lire autrement L’Utopie de Thomas More, premier texte moderne exposant une pensée politique fondée sur la notion de « besoin14 ». Au demeurant, le référent Incas enrichit cette pensée à trois niveaux différents : (1) la limitation des pouvoirs par le principe d’une politique du besoin (2) une articulation entre la politique de redistribution et la politique de la terre par la médiation du tupu (unité de mesure foncière)15 et (3) la règle de justice redistributive qui sous-tend l’économie inca. Cette règle contribuera à la pensée du principe fondateur des socialismes modernes : « À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités16 ».

Les œuvres de Poma de Ayala et de l’Inca Garcilaso représentent ainsi les deux efforts les plus importants entrepris au XVIIe siècle pour élaborer théoriquement l’utopie andine. Avec précisément les Commentaires royaux de l’Inca Garcilaso, « le désir diffus de changement acquiert la forme d’un « discours écrit » qui aura durant plus de quatre siècles un effet considérable sur les pensées et les pratiques politiques, culturelles et sociales tant en Amérique qu’en Europe17 ».

Ainsi, se manifeste ici une mémoire longue, comprise comme mémoire utopique et ouverte à une autre organisation de la société. On la retrouve, d’ailleurs, en Bolivie, en 1983, lorsque la principale organisation paysanne du pays déclare à l’occasion de son deuxième congrès :

Avant l’arrivée des Espagnols, nous étions des peuples communautaires. Dans nos terres, on ne connaissait ni la faim, ni le vol, ni le mensonge […] Notre histoire nous apprend que nos peuples furent capables d’organiser une société où on ne connaissait ni la faim ni l’exploitation, et où les gouvernants n’accédaient pas au pouvoir pour voler ni pour leur profit personnel.18

Lire aussi sur Terrestres : Collectif, « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024.

Les leçons de la Pachamama

Dans le dernier chapitre de son livre, Alfredo Gomez-Muller propose de repenser le dialogue entre la « nature » et la Pachamama au regard de la Constitution équatorienne.

Depuis environ deux décennies, la traduction habituelle de Pacha par « Terre » se voit remise en cause. L’auteur propose un travail linguistique très fin en s’appuyant sur des dictionnaires lui permettant d’affiner son propos. Il réfute, par ailleurs, l’idée que la Pachamama pourrait s’entendre comme une forme personnifiée du divin. Une telle conviction, précise le philosophe, appartiendrait moins à la tradition andine qu’à des sources espagnoles. Par conséquent, il conviendrait plutôt de rattacher cette notion au sacré ; à condition de bien distinguer ce terme de son acception occidentale, habituelle. Car dans cette vision du monde, telle qu’elle se déploie en régime de productiviste et capitaliste, le sacré se trouve conçu indépendamment du « vécu éthique de la relation avec l’humain et le non-humain »19 ; ce qui conduit à l’appréhender dans le domaine de la connaissance et de la maîtrise ou de la domination. C’est sans doute ce à quoi ont conduit les interprétatives de Descartes selon lesquelles, l’être humain devait devenir « comme maître et possesseur de la nature20 ».

Face à un modèle qui déprécie la condition de dépendance, une autre voie tend, au contraire, à valoriser l’interdépendance de l’humain et du vivant en général. Une telle philosophie se tient à cent lieues du fantasme de maîtrise absolue et d’exploitation inconditionnelle de la « nature »21. Il s’agit ainsi de définir des limites que l’humain doit respecter dans son interaction avec le non-humain, et ce afin de maintenir la possibilité de la vie ou en vue d’établir une relation « harmonieuse » avec la nature9.

Peu à peu, nous nous acheminons vers une signification de la Pachamama qui nous rattache directement à la terre, comprise non pas de façon abstraite mais comme ce qui donne les produits agricoles de première nécessité, et en ce sens nourrit les humains et les non-humains. La « Mama », plus précisément, se pose comme une métaphore permettant de désigner un modèle de relations entre l’humain et le non-humain ; relations définies par le don, la protection et la reconnaissance22.

Une telle démarche possède des points communs avec les propositions de reconnaissance de personnalité juridique à la lagune Mar Menor en Espagne23, au fleuve Tavignanu (Corse)24, ou bien encore le parlement de Loire25.

Au terme de la réflexion, l’éthique et le spirituel s’articulent. Ils s’arriment à un savoir qui renvoie à la façon de vivre ; un savoir qui « subvertit la domination du double fantasme moderne capitaliste de la souveraineté absolue de l’humain sur la « nature » et de la souveraineté absolue de certains humains sur d’autres humains »26.

Agrémenté d’une riche bibliographie, ce nouvel ouvrage d’Alfredo Gomez-Muller se révèle un « outil » indispensable pour penser à nouveau frais les combats écologiques présents et à venir.

Image d’accueil : Forêt équatorienne de cherimoyas (Annona cherimola Mill.) à Vilcabamba, Équateur. Wikimedia.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- A. Mbembe, La communauté terrestre, Paris, La Découverte, 2023.

- M. Ferdinand, Une écologie décoloniale, Paris, Seuil, 2019.

- V. Shiva, Mémoires terrestres. Une vie de luttes pour l’écologie et le féminisme, traduit de l’anglais (Inde) par martin Schaffner, Coédition Rue de l’échiquier/Wildproject, 2023.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère. Nature, Pachamama et buen vivir, Marseille, Wildproject, 2024, p. 9.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 11.

- Variante du quechua, cette langue est la plus importante des idiomes minoritaires de l’Équateur.

- Bien qu’évidemment, il en existe plusieurs. Voir l’ouvrage passionnant de P. Hadot, Le voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de nature, Paris, Gallimard, 2004.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 19.

- Ibid.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 32-33.

- Pour aller plus loin, lire l’ouvrage passionnant d’A. Gomez-Muller, Communalisme andin et von gouvernement. La mémoire utopique de l’Inca Garcilaso, Montreuil, Libertalia, 2022. La version espagnole de ce livre contient un entretien très riche avec l’auteur. Cf. La memoria utópica del Inca Garcilaso. Comunalismo andino y buen gobierno La memoria utópica del Inca Garcilaso, Santiago, LOM Ediciones, 2021, p. 367-386.

- À propos du tournant décolonial de cet auteur, cf. W. Mignolo, « Epistemic Disobedience and the Decolonial Option. A Manifesto », Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, 1 (2), (2011), p. 44-66. À propos du décolonial et de sa différence avec le postcolonial, cf. F. Poché, Le malaise identitaire. Postcolonialisme, philosophie et psychanalyse, Lormont, Le Bord de l’eau, 2021.

- A. Gomez-Muller, Communalisme andin et bon gouvernement, op. cit., p. 42.

- A. Gomez-Muller, Communalisme andin et bon gouvernement, op. cit., p. 297.

- Un tupu correspond à la superficie nécessaire à l’entretien d’une personne.

- A. Gomez-Muller, Communalisme andin et bon gouvernement, op. cit., p. 298.

- A. Gomez-Muller, Communalisme andin et bon gouvernement, op. cit., p. 46.

- S. Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos : luchas del campesinado aymara y qhechwa, 1900-1980, La Paz : HISBOL-CSUTCB p. 231 et 240. Citée par A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 49.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 62.

- Pour une lecture nuancée de cette formule trop souvent considérée comme responsable des crises écologiques cf. P. Guemancia, « Descartes, René (1996-1950) », dans le Dictionnaire de la pensée écologique (Sous la direction de D. Bourg et A. Papaux), Paris, Puf, 2015, p. 272-275.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 65.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, p. 68.

- À ce sujet, cf. « La reconnaissance, en Espagne, de la personnalité juridique et de droits à la « mar menor ». Une contribution à la réflexion sur les « biens communs environnementaux » ? », Revue juridique de l’environnement, 2022/HSI, Volume 48, p. 173-182.

- M. Yzquierdo, « Ils se sont battus pour que la lagune devienne un sujet de droit », Dard/Dard, 2023/1, n°8, p. 145-155.

- L. Hutinet, « Donner à la Loire les moyens de se défendre », Alternatives économiques, 2023/10, n° 439, p. 78-79.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit. p. 78.

L’article Penser les droits de la nature depuis l’Amérique latine est apparu en premier sur Terrestres.

Pendant ce temps, l’insupportable quotidien de Gaza

Texte intégral (5458 mots)

Temps de lecture : 15 minutes

Nous sommes en train de vivre un génocide, ce mot que beaucoup de gens refusent d’employer parce qu’ils considèrent qu’il est réservé à un seul peuple. Moi, je peux vous dire qu’on est en train de vivre un gazacide, un palestinocide, un génocide « spécial Palestiniens », « spécial Gazaouis », avec des méthodes de tuerie et des boucheries comme on n’en a jamais vu : bombardements 24 heures sur 24, jour et nuit. Un arsenal militaire inédit qui tue les gens dans leurs maisons, sous leurs tentes, dans les écoles, les hôpitaux, dans la rue. Des déplacements forcés d’un quartier à l’autre, du nord vers le sud, de l’ouest vers l’est, de l’est vers l’ouest, de l’ouest vers le sud. Affamer les gens, anéantir le système de santé, laisser mourir lentement, sans soins, les patients atteints de maladies graves et les blessés.

« Obeida est mort. Il avait 18 ans », chronique de Rami Abou Jamous parue dans OrientXXI le 17 juin 2025

Bombardements, assassinats, famine… À Gaza, la situation est insupportable. Ce printemps, de plus en plus de médias français le reconnaissaient – jusqu’à ce que l’attention ne se détourne vers l’Iran suite aux frappes israéliennes. Mais il y a bien longtemps que la situation est insupportable. Le journaliste Rami Abou Jamous en témoigne dans ses chroniques régulières pour le site OrientXXI et dans deux livres. Le premier, Journal de bord de Gaza, est un recueil de ces chroniques paru chez Libertalia/OrientXXI en 2024 (nous en avions publié un extrait ici). Le second s’appelle Gaza, Vie. L’histoire d’un père et de son fils, il a été écrit en collaboration avec Lilya Melkonian et est paru chez Stock en mars dernier. L’extrait qui suit en est tiré (pp. 121-134).

Les semaines passent et la vie à Rafah est de plus en plus intense. Je sens que je change, comme la plupart des déplacés. Les mêmes doutes, les mêmes craintes. Et, inéluctablement, avec le temps, nous acceptons l’inacceptable, nous nous habituons à cette nouvelle vie d’humiliations.

[Ma compagne] Sabah et moi avons le sentiment paradoxal d’être davantage en sécurité, parfois la guerre semble derrière nous, puis les mauvaises nouvelles nous rattrapent. Pas un jour ne passe sans qu’on nous en annonce. Tel ami est mort à Khan Younès. Tel autre voisin de Gaza Ville aussi. Tel membre de la famille de Sabah n’a pas survécu à un bombardement à Nousseirat. Les drames s’enchaînent : j’apprends le décès de Bilal Jadallah, mon ancien associé, avec qui j’avais fondé la Maison de la Presse. Il avait arrêté le fixing, et à force d’assister à des rencontres de diplomates dans le cadre de ses fonctions, il avait développé des ambitions politiques. Je le considérais comme un grand frère. Nous nous sommes vus pour la dernière fois à la Maison de la presse et je me souviens qu’il s’inquiétait des conséquences de la guerre sur l’avenir de la bande de Gaza. Il a été tué en essayant de se réfugier dans le Sud, comme nous. Je suis bouleversé. Je ne peux décrire la tristesse qui nous envahit à mesure que nous apprenons le décès de ces êtres si chers à nos cœurs.

C’est comme si nous nagions en pleine mer et qu’un courant nous éloignait du rivage. Alors que nous essayons de garder la tête hors de l’eau, un tourbillon sous-marin tente de nous couler. Parfois, l’un de nous est pris dedans et sombre vers les profondeurs de la mort. Pendant ce temps-là, nous y restons coincés, en vie, mais toujours prisonniers. Lors de cette tentative de survie, nous perdons la profondeur de nos émotions.

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

La ville de Rafah est à l’image de la situation de la bande de Gaza. Elle change vite, et beaucoup. Jusqu’à présent il n’y a pas eu ici d’incursion terrestre. C’est pour ça que nous avons choisi d’y poser nos valises plutôt qu’à Deir el-Balah, comme un ami nous l’a proposé, ou chez un autre à Khan Younès. Mon pari, c’est que les Israéliens descendront du nord vers le sud de la bande de Gaza au fur et à mesure, et que Rafah sera la dernière ville à être ciblée. Visiblement nous ne sommes pas les seuls à le croire. Avec le temps, l’endroit se densifie. À notre arrivée, à la frontière avec l’Égypte, le long du mur d’acier, de béton et de barbelés, il n’y avait pas de déplacés. Les gens savaient qu’il ne fallait pas trop s’en approcher. Maintenant qu’il n’y a plus de place dans l’enceinte de la ville, nous avons vu s’y ériger des tentes, des toits de tôle, des bâches. Chaque évacuation d’une ville, récemment Nousseirat, amène son lot d’habitants et de réfugiés d’autres zones qui viennent s’ajouter aux milliers d’exilés. Au début de la guerre, Gaza a été divisé en 2 300 blocs par les Israéliens, ces blocs leur servant aujourd’hui à organiser notre évacuation. À ce moment-là une grande partie des habitants refusaient de partir. Mais face aux tueries et aux « israéleries », ils ont fini par s’y plier. Nous avons compris de quoi cette armée était capable, et désormais, à la moindre instruction, tout le monde accourt vers le Sud, où les gens s’entassent et sont humiliés.

Chaque jour, je vois défiler un flot continu d’hommes, de femmes, de vieillards et d’enfants en charrette, en bus, en camion ou à pied, qui, après avoir vécu les uns sur les autres à l’hôpital Al-Shifa ou dans les écoles de l’UNRWA, s’installent à Rafah. Pour certains, c’est le troisième ou quatrième déplacement. C’est ce qui est arrivé à mon ami Hassoun, le chauffeur de Gaza Presse, mon vendeur de cosmétiques. Après avoir dormi devant l’hôpital Al-Shifa, celui que je considère comme mon petit frère s’est réfugié chez un ami à Nousseirat, emmenant ses parents, son frère, sa femme et ses deux enfants. Il y avait son propre logement dans un immeuble où une soixantaine de personnes s’étaient entassées. Puis Nousseirat a été attaqué, il m’a donc appelé pour m’annoncer qu’il nous rejoindrait à Rafah. J’ai cherché en vain un logement digne de ce nom pour eux. Ils ont fini par s’installer sous une tente. J’ai tout fait pour qu’ils y vivent dans de bonnes conditions. Avec Hassoun, nous avons construit des toilettes à côté de la tente, pour que lui et sa famille aient leur intimité. Parce que dans ces camps de fortune, tout le monde partage tout. Quel déchirement de voir les femmes et les enfants faire la queue nuit et jour pour soulager leurs besoins, prendre une douche ou espérer recevoir de l’aide humanitaire. Dans une société comme la nôtre, c’était inconcevable il y a peu de temps. Encore une humiliation. Nous avons donc creusé derrière la tente de la famille de Hassoun, puis nous avons cherché un panneau solaire afin qu’ils aient un peu d’électricité, pour leur éviter l’interminable file d’attente dans les écoles ou les hôpitaux – où l’on trouve toujours de l’électricité pour recharger les portables, les lampes torches ou les batteries de secours. Nous l’avons payé 1 200 shekels, contre 200 shekels avant la guerre. Un vrai business est en plein essor : pour gagner un peu d’argent, les heureux propriétaires d’un panneau solaire revendent aujourd’hui du courant – 1,35 euro la recharge du téléphone portable.

Ensuite, nous avons déniché des tapis, des chaises, des matelas, des couvertures, une batterie de secours pour alimenter des LED. De façon surréaliste, nous avons aménagé cette tente de 5 mètres carrés – un bout de tissu pour neuf personnes qui ne protège ni de la chaleur, ni du froid, ni des bombes – comme si nous achetions des meubles pour son nouvel appartement. C’est la première fois que je me sens aussi impuissant. J’en ai pleuré, je ne m’en remets pas. Je comprends désormais la frustration de mes frères exilés aux États-Unis, désespérés de ne pouvoir m’aider. Ils transfèrent régulièrement de l’argent sur mon compte, mais les deux seules banques de Rafah ont de moins en moins de liquidités. Au départ, nous pouvions retirer des espèces avec des montants plafonnés. Maintenant, il n’y a plus du tout de liquide dans les distributeurs. Il faut passer par un réseau de bureaux de change, un circuit parallèle : contre un virement, leurs propriétaires nous donnent de l’argent liquide, en prélevant au passage 20 ou 30 % de frais de service. Grâce à nos virements, ils achètent des marchandises provenant d’Israël et d’Égypte qu’ils nous revendent ensuite à des prix exorbitants. Il y a aussi des Palestiniens qui profitent de la guerre.

Quelques semaines après notre arrivée à Rafah, la famille de Sabah elle aussi nous a rejoints. Ses parents, ses frères et sœurs, chacun son conjoint et ses enfants. Au total une trentaine de personnes. Ils sont partis de Nousseirat après un message de l’armée israélienne leur demandant de quitter la ville. Ils souhaitaient prendre la route le lendemain mais les massacres ont tout de suite été très intenses. Ils ont donc décidé en urgence d’un départ pour Rafah en charrette et à pied, en pleine nuit. Ce soir-là, il pleut des cordes, le réseau téléphonique est coupé, et nous n’arrivons ni à les joindre ni à les localiser. Sans tente, la famille de Sabah passe une nuit dans la rue, sous la pluie. Quand nous les trouvons, le lendemain, j’active mon réseau et me démène pour leur dénicher une tente. Une petite tente qui, dans le reste du monde, servirait à faire du camping à la plage ou à la montagne. À Rafah, c’est devenu le rêve de toutes les familles gazaouies.

C’est une guerre psychologique : nous habituer à ces demi-vies. Comme lors de la Nakba de 1948. L’histoire se répète devant mes yeux et je ne peux m’empêcher de faire cette comparaison.

Évidemment, nous n’en trouvons pas. Comme pour Hassoun, il n’y en a plus nulle part. Des bâches, du bois et des planches leur permettront de se construire un refuge. Voir ces abris de fortune pousser partout est un véritable choc pour nous. Nous n’avions jamais vu ça, mais avec le temps, nous nous y sommes malheureusement habitués. Désormais, quand nous demandons à quelqu’un où il loge, nous ne nous attendons plus à ce qu’il donne l’adresse d’un appartement. Nous savons qu’il va nous parler du garage, de la bâche, de la tente ou de l’école dans laquelle il dort. C’est une guerre psychologique : nous habituer à ces demi-vies. Comme lors de la Nakba de 1948. À l’époque, les milices juives, notamment les Haganah, avaient expulsé la population palestinienne de ses villes comme Haïfa, Jaffa ou au nord du pays, vers des camps, sous des tentes. Ces tentes se sont ensuite transformées en toiles, en tôle, puis en dur. Aujourd’hui, ces lieux s’appellent des « camps de réfugiés ». Ceux par exemple de Yebna et de Fallouja sont en fait d’anciens villages entiers qui ont été déplacés en 1948 et 1967. Mes grands-parents l’ont vécu. Aujourd’hui, à Gaza, nous revivons la même chose : les habitants de Chajaya, de Beit Hanoun ont tous dû partir, et s’installent tous ensemble dans un même lieu, côte à côte. Se connaître entre réfugiés, c’est s’assurer une meilleure protection et du réconfort. 75 % des Gazaouis sont des descendants de ces victimes, survivants de la Nakba de 1948 qui avaient fui les massacres de ces milices juives. Les descendants de ces milices se sont transformés en armée, et opèrent de la même manière.

Lire aussi sur Terrestres : Suzanne Beth, « Démembrer et pulvériser les corps : sur la guerre d’anéantissement à Gaza », janvier 2025.

L’histoire se répète devant mes yeux et je ne peux m’empêcher de faire cette comparaison. J’y pense chaque fois que je regarde le visage de Sabah. À force de cuisiner sur un four d’argile, il rougit avec la chaleur et noircit avec la fumée. Je la complimente souvent en lui disant que ces nouvelles couleurs lui vont à merveille, elle qui a la peau si blanche semble bronzée. [Mon fils] Walid, lui, a gardé l’habitude de vouloir cuisiner avec nous, comme à Gaza Ville. Il est toujours dans nos pattes lorsque nous préparons le pain. Nous continuons à lui faire croire qu’à part le mode de cuisson, rien n’a vraiment changé dans notre quotidien. Il a appris à préparer du feu avec des brindilles de bois ou du papier. Quand je vois dans ces yeux à quel point il est heureux de vivre cette expérience, je ressens une immense tristesse. À deux ans et demi, il devrait être à la crèche ou à la maternelle, avoir un robinet d’eau chaude, un micro-ondes. Au lieu de ça il n’apprend rien d’autre que cette nouvelle vie, toujours plus dure. Pour autant, j’essaie plus que tout de transformer ces moments en joie. Je tente de métamorphoser notre réalité pour la rendre moins difficile à supporter.

Tout le monde à Rafah vit ce que nous vivons. Tout le monde a le visage noirci par la fumée des fours d’argile et le soleil, tout le monde a maigri, les traits de ceux que nous croisons sont tirés par la fatigue et l’inquiétude. Les enfants, leurs parents, les personnes âgées, soit 1,6 million de personnes chassées de chez elles par les bombardements, entassées, épuisées. Et depuis quelques jours, la pénurie fait irruption. L’aide humanitaire en provenance du terminal Rafah qui arrive d’Égypte est insuffisante, d’autant qu’elle passe d’abord par le poste de Kerem Shalom, et le contrôle de l’armée d’occupation, avant d’être enfin distribuée au compte-goutte. En plus de la faim, nous manquons progressivement de tout, y compris de produits d’hygiène. Pour les femmes, la situation est désolante. Elles utilisent des bouts de tissu en guise de serviettes hygiéniques. Pour les jeunes enfants, c’est la même chose : les couches sont quasiment introuvables. J’ai réussi à en acheter pour Walid, mais à un prix exorbitant. Le savon et le shampoing sont aux abonnés absents. Heureusement que j’en ai constitué un stock dès notre arrivée ici. Ceux qui n’en ont pas le fabriquent avec un mélange de maïzena et d’eau. Logiquement, le manque d’hygiène apporte son lot de maladies dermatologiques, pour la plupart moyenâgeuses, comme la gale.

La pénurie de gaz a poussé les gens à chercher du bois partout. Maintenant que le bois des arbres a lui-même commencé à manquer, les habitants scient les poteaux électriques pour les brûler ou se rendent jusqu’aux anciens tunnels qui relient Rafah à l’Égypte, bouchés depuis des années. Là-bas les galeries étaient soutenues par des structures en bois : elles ont donc été réouvertes pour en sortir les derniers piliers.

Des proches me racontent leur insoutenable quotidien : ils broient du bétail pour faire de la farine et du pain, ils mangent de la nourriture pour animaux ou des plantes sauvages comestibles qui poussent dans des terrains vagues.

Impossible, aussi, de trouver des chaussures neuves. À force d’errance, nos souliers se sont abîmés, déchirés. Partout, on aperçoit des petits pieds nus. L’autre jour, j’ai naïvement laissé ma seule paire à l’entrée de l’appartement, devant la porte, à côté des tongs des enfants. Elles m’ont été volées. Je suis resté en tongs pendant des jours, jusqu’à ce qu’un ami m’en prête. Il faut aussi faire attention aux vols de linge étendu aux fenêtres. Du jamais vu.

Face à tant de misère, les premiers larcins d’aide humanitaire ont débuté. Les camions qui les acheminent via l’Égypte traversent des camps de fortune. C’est devenu un jeu : des enfants organisent des barrages à l’aide de pierres pour essayer de bloquer quelques camions, espérant y trouver des cartons de nourriture ou de vêtements. Par semaine, seuls 50 véhicules sont autorisés par l’armée israélienne à pénétrer dans le territoire. Pour 2,3 millions de Gazaouis. Puis ce jeu d’enfants s’est transformé en pillage organisé par des clans, installés à côté du terminal de Kerem Shalom, sous les yeux de l’armée israélienne qui laisse faire. De là, ils détournent les marchandises. Ces camions sont protégés par les policiers du Hamas, ils sont systématiquement bombardés. Ils espèrent sûrement que ces deux groupes armés, les clans et le Hamas, s’entretuent après la guerre.

À force de ne manger que des boîtes de conserve et quelques rares légumes – quand nous avons les moyens de nous les offrir –, nous faisons l’expérience de la malnutrition. Pendant ce temps-là, au Nord, la famine est apparue.

Sur place, les proches avec qui je corresponds me racontent leur insoutenable quotidien : ils broient du bétail pour faire de la farine et du pain, ils mangent de la nourriture pour animaux ou encore des plantes sauvages comestibles qui poussent dans des terrains vagues. Au téléphone, la petite fille d’anciens voisins de notre tour me confie rêver de légumes et de viande, pas de chocolat. Accablé par son récit apocalyptique, je décide de tenter ma chance. Je me rends au terminal Rafah. Là-bas je passe devant chaque camion d’aide humanitaire qui s’apprête à rejoindre le Nord et demande aux hommes à bord s’ils accepteraient de transporter un petit sac avec quelques légumes et une conserve de viande hachée, que nous appelons ici la « Bolobeef ». L’un des chauffeurs m’entend : son frère s’y rend justement le lendemain. Il accepte d’embarquer mon paquet. Miracle, le colis parvient à mes voisins, qui m’ont décrit l’émotion de l’enfant en mangeant. J’en pleure de joie.

Lire aussi sur Terrestres : Forum palestinien d’agroécologie, « En Palestine, « L’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant », février 2025.

Motivé par ce succès, je décide de tenter ma chance une deuxième fois. L’un de mes amis connaît un conducteur de poids lourd autorisé à livrer du fioul aux ONG étrangères à Gaza Ville. J’achète le matin même 15 kg de chaque légume que je trouve : des cagettes de tomates, de concombres, d’oignons et de pommes de terre, 20 kg de riz et des conserves de lentilles et de viande hachée, et les répartis dans deux gros sacs. Au total, cela représente 1 200 euros de nourriture que l’homme accepte de transporter discrètement dans son camion. Il me prévient dès le début : il est possible que les produits soient confisqués sur la route par les Israéliens. Par chance, tout s’est déroulé comme prévu. À l’arrivée, les sacs sont réceptionnés par mon ami Fadi dit « le moustachu ». Il me rappelle quelques jours plus tard : il s’est servi pour sa famille et a distribué le reste dans son quartier, sans dire que c’était de ma part, comme je le lui avais demandé. Quelques jours plus tard, il me décrit la joie des familles qui se sont régalées. Je suis chaviré par l’émotion.

Mais ma troisième tentative échoue… cette fois-ci l’armée d’occupation interdit au camion de passer. Pourquoi affamer des enfants ? Qu’ont-ils à voir avec le Hamas ?

C’est ainsi que des milliers de victimes sont morts parce qu’une application d’IA en a décidé ainsi.

Les Israéliens nous avaient demandé de nous réfugier à Rafah, soi-disant une zone sûre. Nous savions pourtant qu’il n’y aurait pas de zones sûres à Gaza. Et voilà que les bombardements s’intensifient ici aussi. Des immeubles entiers sont détruits, des familles décimées. Souvent, avec Sabah, nous nous arrêtons devant des décombres pour y lire des inscriptions peintes sur du béton : « Ci-gît tel ou tel membre de telle famille. » Ce sont des dépouilles que personne n’a réussi à sortir des gravats, faute de moyens. Des tombeaux en pleine ville parmi lesquels nous évoluons chaque jour : jamais je n’oublierai ces images, gravées à vie dans ma mémoire. Des écoles abritant désormais des centaines de familles sont aussi ciblées, sous prétexte que des membres du Hamas y vivent. Je ne comprends pas pourquoi les Israéliens ne profitent pas des sorties quotidiennes de ces hommes-là pour les tuer dehors, loin des femmes et des enfants. Pourquoi les viser une fois de retour dans l’école ? D’autant que les médias israéliens ont révélé que leur armée utilise un logiciel d’intelligence artificielle nommé « Lavender » pour déterminer leurs cibles. C’est ainsi que des milliers de victimes sont morts parce qu’une application d’IA en a décidé ainsi. Je me pose de plus en plus de questions sur la sécurité des miens, Sabah, Walid et ses demi-frères. Est-ce que je pourrais aussi être visé par l’armée d’occupation ? De nombreux journalistes le sont désormais. Devrais-je loger ailleurs qu’à l’appartement ? C’est la première fois que j’envisage de m’éloigner de ma famille. Mais un jour que je trouve le courage de lui confier mon angoisse, c’est Sabah qui répond à mes questions : « On vit tous ensemble, on meurt tous ensemble. » Que dire de plus ?

Photographie d’accueil : une femme fait brûler du papier et du nylon pour entretenir un feu, Gaza, avril 2025. Photo Hosny Salah sur Pixabay. Sa page Instagram : hosnysalahl

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Pendant ce temps, l’insupportable quotidien de Gaza est apparu en premier sur Terrestres.

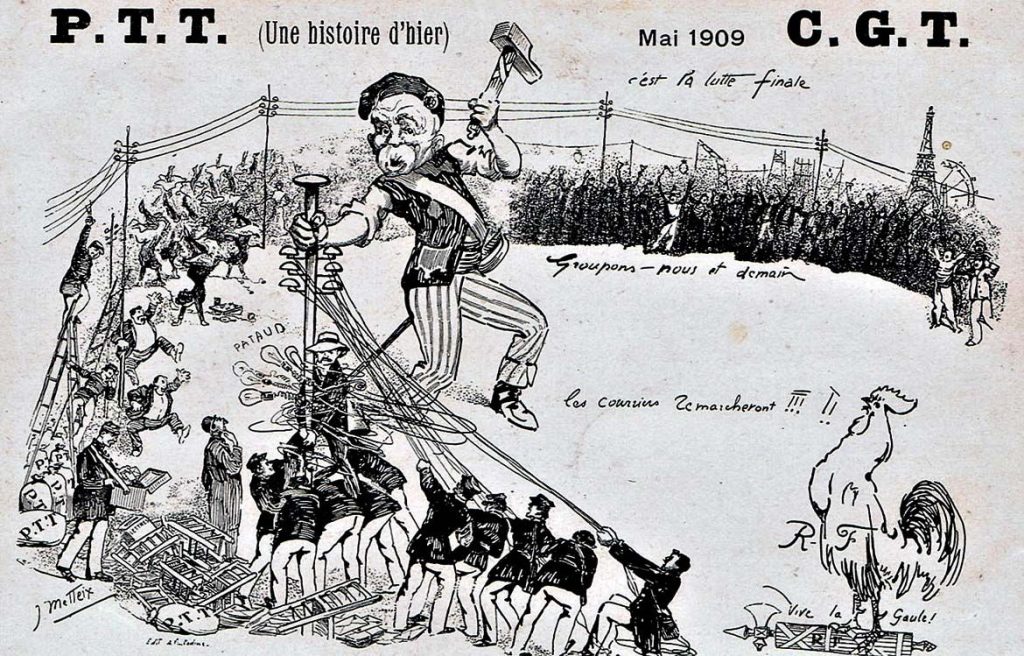

Appel à s’organiser contre l’informatisation de la société

Texte intégral (3854 mots)

Temps de lecture : 9 minutes

« Nous, « public », « usagers », « simples citoyens », avons été placés devant le fait accompli. Ou plus exactement, comme c’est la règle en matière de nouvelles technologies, le débat n’a pas existé, car la technologie n’est pas censée être politique. […] Il n’existe ni lieu ni moment pour en débattre ».

Célia Izoard, Merci de changer de métier, éditions de la Dernière lettre, 2020

Le 15 juin 2021, la répression « antiterroriste » (SDAT, GIGN et autre PSIG) s’abattait en Limousin sur plusieurs personnes soupçonnées d’avoir provoqué des incendies pour dénoncer le déploiement du compteur Linky puis de la 5G. Il est frappant de constater que les moyens policiers employés pour mener l’enquête qui a conduit aux arrestations reposent sur les mêmes dispositifs techniques que ceux qui étaient dénoncés par les sabotages : traçabilité des citoyens par l’utilisation du réseau mobile et de la surveillance de l’espace public, élaboration et mise en correspondance de fichiers de renseignements, dépense d’énergie faramineuse, etc.

Cette affaire, parmi tant d’autres, montre à quel point l’informatique a permis de construire un monde fermé sur lui-même, sans alternative possible, verrouillé dans une accélération mortifère qui ne semble pas avoir de fin. Commercialisation massive des ordinate :urs dans les années 80, distribution générale de l’Internet dans les années 90, déferlement des smartphones dans les années 2000, accélération permanente des calculateurs et des réseaux, et désormais avènement de l’incompréhensible « I.A. »… La technologie et ses exigences matérielles ont envahi tous les territoires de la Terre et de la vie sociale. Est-il encore possible d’arrêter cette boucle infernale ?

Le « nuage » et ses réalités

En à peine deux générations, nous sommes ainsi entrés dans un monde où celles et ceux qui ne vivent pas (encore) derrière un écran sont nécessairement gouverné·es et surveillé·es par celles et ceux qui le font. Cette politique embarque pourtant avec elle, dans ses conditions de possibilités comme dans ses effets, une série de réalités délétères.

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

C’est le travail des paysans, des éleveuses, des forestiers, contraint par l’obligation de pucer les bêtes et de numériser leurs parcelles ; c’est le travail des ouvrières et employées aliéné une seconde fois par l’automatisation, le découpage et le minutage des tâches ; c’est le travail des enseignants saboté par l’obligation de fichage des élèves et la validation numérique de leurs « compétences », les parents et les élèves noyés dans ProNote ou ParcoursSup ; ce sont les conseillères de France Travail qui en viennent à se comparer elles-mêmes à des « cliqueuses professionnelles », les travailleurs des entrepôts péri-urbains qui se vivent comme des « robots » soumis aux ordre de casques à commande vocale, c’est la suppression des guichets administratifs qui prive les gens de l’accès à leurs droits et à la solidarité. C’est l’ubérisation généralisée et les purges numériquement assistées dans les « ressources humaines » de tous les secteurs.

La logique numérique et calculatrice s’est déployée dans tous les secteurs de la vie, transformant le travail autant que le gouvernement, l’économie autant que les échanges sociaux, les relations avec l’environnement autant que le cours des guerres. Sur ce dernier point, il devrait suffire d’observer les innovations militaires qui se sont mises en place ces dernières années (depuis les frappes de l’armée israélienne déterminées par les calculs de l’I.A. jusqu’à la course à l’équipement technologique qui sous-tend le conflit russo-ukrainien) pour reconnaître que démilitarisation et dénumérisation n’ont jamais été aussi imbriquées.

En parallèle, plus personne n’ignore que la plus grande arnaque de la « dématérialisation » est en fait sa formidable matérialité. En effet, celle-ci consiste avant tout à produire des puces, des circuits, des câbles, des centrales, des objets connectés de plus en plus variés, puis à distribuer ces produits à l’échelle mondiale, à renouveler encore ces machines et les réseaux qui permettent de les faire fonctionner, puis à les redistribuer encore. La réalité écologique de la « dématérisalisation » est ainsi celle d’une destruction sans frein des sols et des cours d’eau, qui ne cesse de s’accélérer au nom même de la « transition » et du solutionnisme technologique. Ce sont les fermes de serveurs qui consomment autant d’énergie que des villes entières, et dont on nous promet encore la multiplication. C’est le projet StarLink qui déploie des milliers de satellites, au point de masquer les étoiles elles-mêmes, au nom du « besoin » de couvrir les zones blanches. C’est aussi le verrouillage, au nom de la « continuité de service », de l’ensemble des systèmes sociaux par une mise en dépendance criminelle envers des infrastructures imposées – comme pour le nucléaire ? Mais en plus du nucléaire.

Il est essentiel de considérer l’ensemble des conséquences désastreuses de l’informatisation de la société, ainsi que de trouver des voies pour nous y opposer.

La consommation d’énergie du secteur numérique augmente de 9% par an, et est appelée à augmenter encore du fait du développement de la prétendue intelligence artificielle. La durée de vie des objets du monde numérique, toujours plus nombreux, est sans cesse plus courte. Le coût humain de toute cela, enfin, c’est celui des suicidés des usines Foxconn, des travailleurs déshumanisés qui entraînent à longueur de journée le Copilot de Microsoft ou les caméras à reconnaissance faciale, des populations entières exploitées ou déplacées pour l’exploitation des minerais, des guerres et des politiques coloniales pour l’accès à ces ressources.

Pour toutes ces raisons, il nous semble essentiel de considérer avec le sérieux qu’elles méritent l’ensemble des conséquences désastreuses de l’informatisation de la société, ainsi que de trouver des voies pour nous y opposer.

La résistance a toujours été là

Si les analyses de cette catastrophe historique ne manquent pas, les actions et mobilisations pour tenter de l’empêcher non plus. À commencer bien sûr par les pratiques individuelles par lesquelles de nombreuses personnes cherchent à se dégager de l’emprise numérique sur leur quotidien, percevant bien que « l’apprentissage machine », le « big data » et la « surveillance globale » dépendent pour partie de leur contribution bénévole et de celle de leurs contemporains.

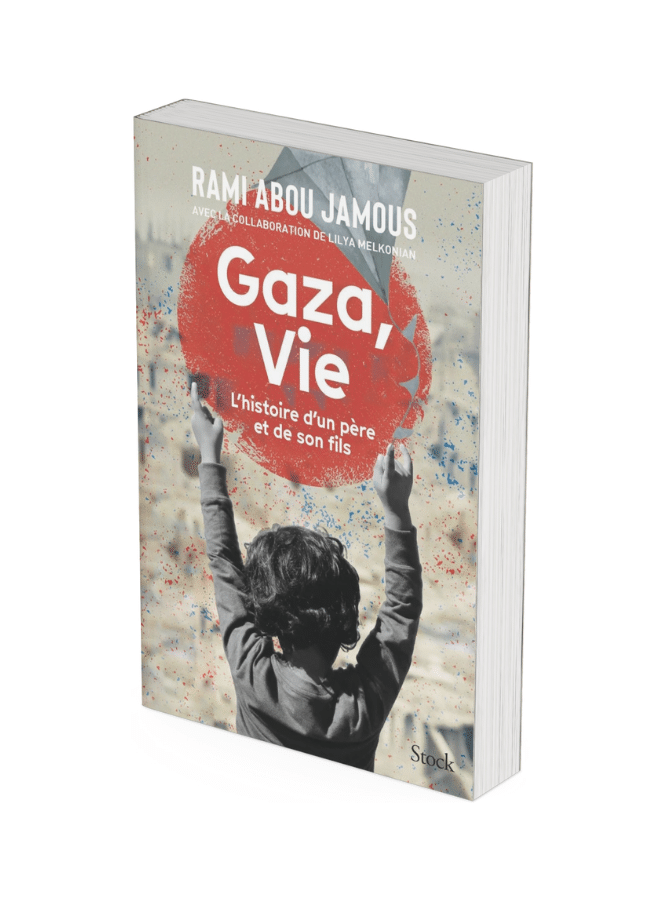

Au reste, on ne saurait oublier que le déferlement numérique a aussi été confronté depuis ses débuts à une multitude d’oppositions collectives : mobilisations syndicales contre la dépossession de l’outil de travail, manifestations contre les premières tentatives de fichage de masse (dont une des issues, bien insuffisante, fut la création de la CNIL), sans oublier diverses actions de sabotages, comme les destructions et incendies de machines revendiqués dans les années 80 par le Comité pour la Liquidation ou le Détournement des Ordinateurs, le CLODO, à Toulouse. Ces oppositions n’ont d’ailleurs pas cessé jusqu’à aujourd’hui d’accompagner les phases ultérieures du déploiement de la « méga-machine » : dénonciation de l’accumulation des lois de surveillance (par exemple avec la Quadrature du Net), sabotages et incendies contre le déploiement de la 5G, de la fibre optique et des infrastructures de l’hyper-connexion (qui ont eu lieu par centaines ces dernières années), luttes collectives contre l’extractivisme minier et hydrique (par exemple avec les collectifs Stop Mines en France et les nombreuses mobilisations dans le monde entier), mise en évidence des liens organiques entre les conflits armés et l’industrie technologique (avec le collectif Génération Lumières), critique publique du déferlement numérique et de ses effets destructeurs (avec des collectifs comme Écran Total ou Lève les Yeux)…

À bien y regarder, il n’est presque plus un seul mouvement d’opposition dans le monde qui ne se trouve amené à faire le lien entre l’oppression qu’il dénonce et les effets antisociaux de l’informatisation générale.

Sortir des brumes, affronter le réel

Nous pensons d’ailleurs que c’est dans cette capacité à relier toutes ces dimensions délétères que réside la possibilité d’aller encore au-delà, et d’envisager l’indispensable construction d’une critique massive et internationale.

Il n’est presque plus un seul mouvement d’opposition dans le monde qui ne se trouve amené à faire le lien entre l’oppression qu’il dénonce et les effets antisociaux de l’informatisation générale.

En novembre 2024, se tenait à Marseille le festival « Le nuage était sous nos pieds », au cours duquel à partir de la dénonciation de la construction de nouveaux « data centers », ont été proposés divers moments de réflexion et de débat public pour documenter les réalités matérielles de la numérisation générale.

Au mois de mars dernier, des rencontres à Grenoble autour de « L’Impossible relocalisation » ont réuni des centaines de personnes de plusieurs pays pour partager et mettre en lien les témoignages des désastres et des résistances liés au déploiement de la méga-machine dans le monde entier. Une grande manifestation et des actions concrètes se sont tenues afin de dénoncer l’extension des deux usines de puces électroniques, révélant au passage la chaîne d’interdépendances qui relie la guerre civile en RDC (dans un contexte de concurrence sur les ressources minières), les collusions entre le pouvoir politique et techno-industriel, l’accaparement des ressources en eau pour la fabrication des puces, et l’usage militaire d’une partie de cette production.

Lire aussi sur Terrestres : François Jarrige, « Rapiécer le monde. Les éditions La Lenteur contre le déferlement numérique », décembre 2019.

À l’instar de ces mobilisations, il s’agit désormais de sortir des brumes et d’affronter le réel. C’est pourquoi les personnes et les collectifs signataires de cette tribune invitent à multiplier les espaces dans lesquels l’informatisation de la société, et toutes les réalités qu’elle implique, pourront rencontrer la critique et l’opposition qu’elles méritent.Dans cette perspective, ils et elles invitent chacun·e à participer aux rencontres proposées en Limousin du 27 au 29 juin prochain par le comité 15 juin, ainsi qu’à soutenir activement les personnes poursuivies pour leurs actions dans ce cadre.

Mai 2025

contact : comite15juin@riseup.net

PREMIERS SIGNATAIRES

—————————-

Nicolas Bérard, journaliste (l’Âge de faire), auteur de « Ce monde connecté qu’on nous impose »

Dominique Egrot (Stop Mines 03)

Comité 03 – Soutien aux raflé.e.s du 15 juin en Limousin

OCL Moulins – Organisation Communiste Libertaire

Claire Lhermitte – Génération Lumière

Fabien Lebrun, chercheur en sociologie, auteur de « Barbarie numérique – Une autre histoire du monde connecté »

Serge Quadruppani, essayiste et romancier, auteur de « La politique de la peur »

Celia Izoard, autrice

Matthieu Amiech, éditeur, auteur de « Peut-on s’opposer à l’informatisation de nos vies ? »

Bertrand Louart, Radio Zinzine

Alain Dordé, rédacteur (le Chiffon)

Gary Libot, journaliste (le Chiffon)

Pierre Bance, auteur de La Fascinante démocratie du Rojava et de La Grande Fédération. Démocratie directe et vie fédérale.

Stéphane Lhomme, Directeur de l’Observatoire du nucléaire , Animateur du site web Refus Linky Gazpar

Le collectif Bassines Non Merci 63

Jacky Chabrol, auteur de « Déconnectons nous » et « Sortir de la toile, est-ce possible ? »

Sabine Duguet, comité 15 juin

Hélène Autret

L’Atelier Paysan

Christine Thiollet, SNES

Collectif ACCAD (Anti Compteurs Communicants Artois Douaisis)

Coordination Stop 5G Lyon / Vers une Désescalade Numérique

Collectif Ecran Total Lyon

Groupe Technopolice Lyon

CRAAM Grenoble, Lyon, Saint Etienne (Coordination Régionale Anti Armement et Militaire)

Sandrine Larizza, syndiquée CGT engagée dans le contre sommet de l’IA du 10/02/25 à Paris

Association Résistance 5G Nantes

Les citoyens nantais de vigilance citoyenne (CNVC)

Les citoyens nantais pour une social-écologie critique (CNPSE)

Collectif Nantes1 anti-Linky5G

Collectif 44 Nantes contre Linky

Elisabeth Alexandre. Journaliste

ATTAC 87/23

Les soulèvements de la Terre en Corrèze

Michelle Estorge

François Jarrige, historien

ATTAC 19

Barbara Métais-Chastanier, dramaturge

Collectif Halte au contrôle numérique

Association Robin des Toits

Michel Kokoreff, sociologue, auteur de « La diagonale de la rage »

Aurélien Berlan, enseignant-chercheur à l’Université de Toulouse

Illustration d’ouverture : Illustration de Ludd, leader fictif des luddites, publiée en mai 1812 par Messrs. Walker and Knight, Sweetings Alley, Royal Exchange

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Appel à s’organiser contre l’informatisation de la société est apparu en premier sur Terrestres.