24.02.2026 à 17:02

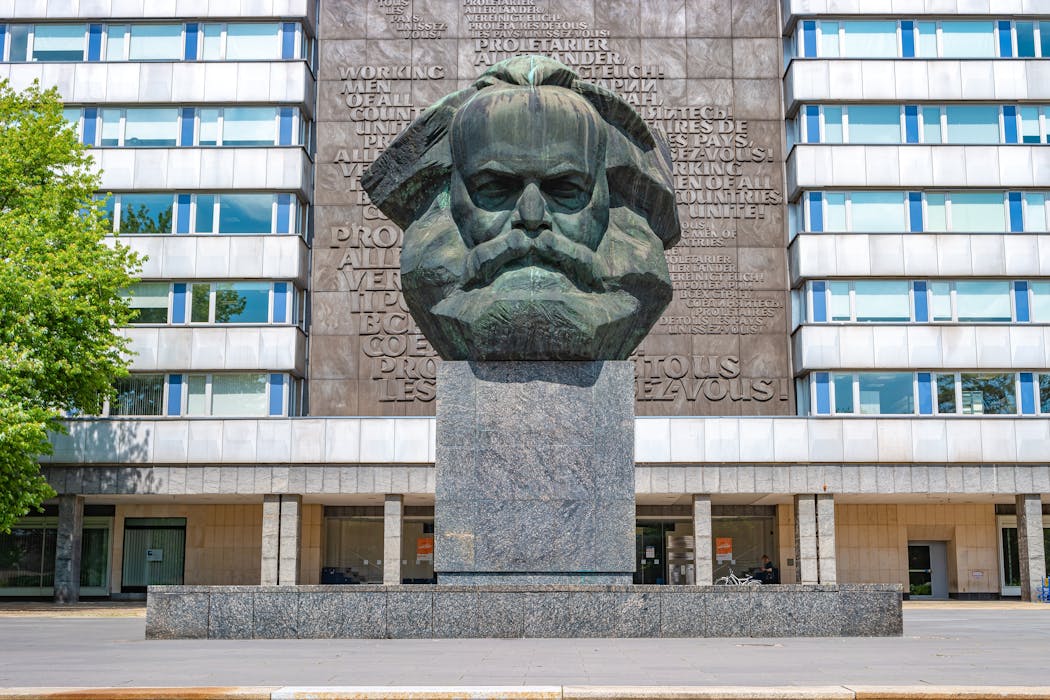

Marx permet-il encore de penser notre monde ?

Texte intégral (1596 mots)

Le marxisme n’est plus en vogue chez les intellectuels depuis l’effondrement de l’URSS. Pourtant, Karl Marx demeure l’un des pères fondateurs des sciences sociales et l’un des rares auteurs à proposer une analyse globale du capitalisme de son temps. Aujourd’hui, le détricotage des États-providence et l’augmentation des inégalités nous conduisent à réinterroger la persistance d’une forme de lutte des classes.

Certes, aujourd’hui, le personnel politique parle beaucoup moins de Marx que dans les années 1960 et 1970. La lutte des classes, les contradictions de capitalisme qui se résorberaient par une révolution prolétarienne, tout cela semble daté. La dissolution de l’URSS qui prétendait incarner ses idées est aussi passée par là. Le philosophe allemand reste tout de même une référence incontournable pour la gauche française, du Parti socialiste jusqu’aux groupes révolutionnaires.

Certaines de ses idées sont souvent reprises par la médiation de la lecture qu’en faisait Jean Jaurès. Ce dernier, républicain, bien intégré dans les institutions de la IIIᵉ République et figure marquante de l’Assemblée nationale, considérait qu’il fallait se servir de la pensée de l’auteur du Capital pour l’emmener vers autre chose. Telle est la démarche qui est aujourd’hui celle de nombreux responsables politiques mais aussi celle de chercheurs et chercheuses.

Car, paradoxalement, la fin du soviétisme a eu l’effet inverse dans le monde universitaire. Sans doute a-t-elle permis de redécouvrir que marxisme ne rimait pas nécessairement avec stalinisme et que la pensée originelle est bien plus complexe que l’image que l’on en avait. Il est peu contesté dorénavant que, à côté d’Émile Durkheim, d’Adam Smith, de David Ricardo ou ce Max Weber, Karl Marx compte parmi les pères fondateurs des sciences sociales. Se plonger dans sa pensée n’est toutefois pas chose aisée. Ses écrits sont aujourd’hui assez difficiles à lire. Cela demande un certain volume de connaissances sur ce qu’était le XIXᵉ siècle pour comprendre le propos et maîtriser un lexique qui n’est plus très actuel.

Si on continue de s’y référer, c’est tout d’abord parce que Marx est un des rares à proposer une analyse assez complète et globalisante du capitalisme de son temps, le capitalisme britannique du XIXᵉ siècle. Sa pensée possède une puissance analytique spécifique car elle allie plusieurs composantes.

On retrouve tout d’abord une dimension philosophique, notamment lorsque, dans ses jeunes années, il développe le concept d’aliénation pour désigner le sentiment éprouvé par un travailleur dépossédé des fruits de son travail. Marx, c’est aussi, dans l’Idéologie allemande notamment, une manière de lire l’histoire que l’on nomme le « matérialisme historique ». Elle peut être selon lui comprise à partir des rapports sociaux de production, l’infrastructure sur laquelle repose tout le reste. La religion ou l’organisation de l’État peuvent, selon Marx, être expliquées à partir de la manière dont l’économie produit. Ces rapports sociaux deviennent parfois contradictoires, et c’est ainsi que l’Europe aurait évolué de l’esclavagisme vers le féodalisme et du féodalisme vers le capitalisme. Marx pense également comme un économiste dans le Capital et tente d’analyser la formation de la plus-value, l’évolution du taux de profit ou encore les conséquences de la mécanisation des usines sur la productivité.

Quand bien même on ne partage pas la pensée de Marx, le fait même d’étudier pareil cadre global reste inspirant. Marx essaie de penser le système capitaliste et de lui donner une cohérence qui, parfois même, on le soupçonne moins, est vue comme une force par l’auteur. On trouve des textes de Marx qui traduisent une forme d’admiration pour le capitalisme et sa force propulsive à l’époque.

Marx et son complice et mécène Engels ont certes perdu leur pari lancé en 1848 avec le Manifeste du parti communiste : que la prolétarisation d’une grande partie de la société, petits bourgeois et paysans notamment, mène à une opposition de plus en plus frontale entre deux classes sociales et finalement à une révolution. L’émergence de la classe moyenne au XXᵉ siècle est un phénomène qui ne peut pas exister dans le logiciel de Marx.

Le travail des enfants, la surexploitation, tout cela n’existe plus vraiment. Marx dit des choses intéressantes sur la politique, mais un certain nombre de processus n’étaient pas visibles à son époque : la professionnalisation du personnel politique, y compris à gauche, l’intégration du socialisme dans l’appareil d’État et la naissance d’un État social… Marx a sans doute sous-estimé la capacité du capitalisme à surmonter ses contradictions.

Malgré cela, la brutalité des rapports sociaux semble aujourd’hui de retour avec le détricotage des États-providence. On observe une concentration des richesses d’un côté de la société et une augmentation de la pauvreté de l’autre. L’idée de lutte des classes ne peut pas être pensée comme au XIXᵉ siècle, mais d’une certaine manière, elle correspond sans doute mieux à notre réalité qu’à celle des Trente Glorieuses, au moment pourtant de l’histoire où les partis politiques citaient le plus Marx. Sa pensée retrouve aussi une certaine actualité à travers cela. De même, la « perte de sens au travail » si souvent mentionnée sur LinkedIn et dans moult essais n’est pas si éloignée de la théorie de l’aliénation.

L’enjeu intellectuel de Marx était de lier la place de la bourgeoisie dans le système économique à ses objectifs politiques. Ce n’était pas faire de l’économie pour faire de l’économie. Cette attitude peut encore nous permettre de penser notre monde. Réserves de pétrole, intelligence artificielle, nouvelles technologies… Un marxiste aura le réflexe de se demander ce que ces enjeux économiques peuvent produire socialement et politiquement.

Le risque avec le marxisme est de rester nostalgique de logiques sociales anciennes, incarnées par exemple dans de grandes usines : évoluer vers de nouvelles lectures est un pari intellectuel intéressant et audacieux. Un autre est de se limiter à cette approche qui ne voit en l’individu qu’un membre d’une classe surdéterminée par des intérêts économiques. Cela reste fondamental, mais d’autres choses entrent en ligne de compte pour comprendre les actions des individus. Psychanalyse, sciences cognitives, autres approches de la rationalité… Marx, fervent défenseur de la science et qui saluait volontiers ses avancées, à l’instar des écrits de Charles Darwin, s’y serait très vraisemblablement intéressé également.

Cette contribution est publiée en partenariat avec le Printemps de l’économie, cycle de conférences-débats qui se tiendront du 17 au 20 mars au Conseil économique, social et environnemental (Cese) à Paris. Retrouvez ici le programme complet de l’édition 2026, « Le temps des rapports de force ».

24.02.2026 à 17:02

« Cinquante nuances de blanc », ce que le défilé Dolce & Gabbana révèle vraiment des représentations dans la mode

Texte intégral (1639 mots)

Il faut prendre ce que dit la publicité au sérieux. Surtout quand il s’agit de mode et de diversité. La récente polémique autour des « 50 nuances de blanc » du défilé d’une maison italienne n’est pas qu’une affaire de vêtements. Plus fondamentalement, elle dit aussi comment nous nous représentons collectivement. Et la place donnée à chacun.

En janvier 2026, le défilé masculin de Dolce & Gabbana à Milan a déclenché une polémique internationale. Sur les réseaux sociaux et dans les journaux, internautes et journalistes ont dénoncé un casting quasi exclusivement blanc, ironiquement rebaptisé « 50 nuances de blanc » (en référence à l’expression anglaise « 50 shades of white »).

Dans une industrie qui se veut le miroir de notre société, comment expliquer un tel paradoxe ? Et surtout, que révèle-t-il des conséquences psychologiques de l’absence de représentation de tous ces consommateurs ?

Ce que vend la publicité

La publicité ne vend pas seulement des produits (en l’espèce des vêtements) ; elle raconte une histoire. Elle dit à quoi ressemble le succès, le désir, la normalité. Elle dessine, souvent sans le dire, les contours de ce qui serait « « le beau ». De Marilyn Monroe à Margot Robbie, d’Alain Delon à Pedro Pascal, chaque époque a ses icônes. Des visages, des silhouettes, des corps érigés en modèles. Mais ces figures ne surgissent pas par hasard : elles reflètent les normes et les rapports de force d’une société donnée.

L’idéal de beauté n’est ni universel ni figé. Il est construit. Il évolue au fil du temps, sous l’influence de contextes culturels, historiques et sociaux. Aujourd’hui, dans les sociétés occidentales, la minceur, la jeunesse, la blancheur de la peau, restent largement valorisées. Les médias de mode jouent un rôle déterminant dans cette construction, en mettant en avant certaines morphologies, certaines carnations, certains types de cheveux ou de traits comme étant la norme désirable.

En étant continuellement reproduites, ces représentations partielles, fondées sur un idéal de beauté restreint et excluant, s’installent progressivement comme une norme perçue comme « normale ». Pourtant, elles ont un coût psychologique. Des recherches académiques montrent que l’exposition constante à des corps idéalisés fragilise l’image de soi, favorise l’insatisfaction corporelle et peut influencer les comportements alimentaires et leurs dérèglements.

Le coût de la non-reconnaissance

Ne pas se reconnaître dans ces représentations peut générer un sentiment d’écart, de manque, voire d’infériorité. Les réseaux sociaux amplifient encore cette dynamique. Ils transforment la comparaison en réflexe quotidien, multipliant les occasions de se mesurer à des images retouchées ou mises en scène. Et lorsque certains visages, certaines couleurs de peau ou certaines textures de cheveux sont absents, ce silence visuel envoie un message puissant. Les sociologues parlent d’annihilation symbolique : ne pas être représenté, c’est être rendu invisible.

À lire aussi : Mode : les consommateurs seniors encore loin de l’inclusion

Dans ce contexte, un défilé composé presque exclusivement de mannequins blancs ne relève pas seulement d’une direction artistique. Il s’inscrit dans une histoire longue de sous-représentation des minorités dans la mode. Et ce n’est pas uniquement une question d’image.

Visibilité ne signifie pas inclusion

Ces thèmes sont au cœur de nos travaux de recherche récemment publiés. Ces travaux se sont consacrés à la manière dont les consommateurs noirs perçoivent leur représentation dans la publicité de mode. Notre étude qualitative menée auprès de 19 consommateurs noirs en France et au Royaume-Uni montre un point central : la question n’est pas seulement qui apparaît dans la publicité, mais comment et pourquoi.

Les participants reconnaissent que la visibilité des personnes noires a augmenté ces dernières années. Pourtant, ils décrivent souvent cette présence comme superficielle :

recours à des célébrités pour « cocher une case » ;

modèles noirs relégués à des rôles secondaires ;

préférence pour des profils métissés ou conformes aux standards eurocentriques (personne noire avec des cheveux blonds et lisses par exemple).

Ce phénomène a été conceptualisé sous le terme de diversity-washing : une inclusion performative où des corps racisés servent de capital symbolique sans transformation structurelle. Cette logique peut être comprise à la lumière de la théorie de dominance sociale : même lorsque la diversité est affichée, les hiérarchies ethniques peuvent être reproduites par des formes d’inclusion conditionnelle.

De l’inclusion superficielle à l’exclusion visible

Le cas des « 50 nuances de blanc » représente l’autre versant du problème, en passant de l’inclusion superficielle à l’exclusion visible. Dans les deux cas, le message implicite est similaire : la « blanchité » reste la norme centrale.

Notre étude révèle des impacts profonds sur l’identité. Plusieurs participants décrivent avoir intériorisé des normes eurocentriques : ils évoquent le désir de lisser leurs cheveux, d’éclaircir leur peau, un sentiment d’infériorité ou de non-appartenance. À l’inverse, lorsque la représentation est perçue comme authentique, elle produit des effets positifs : affirmation identitaire, sentiment de reconnaissance, engagement accru envers la marque.

Au travers de nos travaux de recherche, nous proposons ainsi le concept de congruence conditionnelle : l’identification à un mannequin ou à une marque ne dépend pas uniquement de la similarité ethnique, mais de la perception d’authenticité, de respect et de cohérence entre le discours et les pratiques. Autrement dit, les consommateurs ne se contentent pas de voir : ils interprètent. Ils évaluent l’intention, la narration, la sincérité.

Un symptôme structurel

L’« affaire » Dolce & Gabbana ne doit pas être analysée comme un simple faux pas créatif. Elle révèle une tension structurelle entre :

une industrie mondialisée mais centrée sur des standards occidentaux ;

une communication inclusive, mais des pratiques parfois homogènes ;

une prise de conscience sociale accrue, notamment parmi les membres de la génération Z et les millennials.

Dans notre étude, les participants insistent sur un point : la représentation ne peut être réduite à l’image finale. Elle suppose une transformation du côté des coulisses avec une diversité des équipes créatives, des directions artistiques, des comités décisionnels. Sans cela, la diversité reste esthétique. Et son absence, comme dans ces « 50 nuances de blanc », devient un révélateur brutal des angles morts de l’industrie de la mode.

Une industrie vraiment inclusive

À partir de nos résultats, nous avons proposé un guide pratique pour une publicité de mode véritablement inclusive. Parmi les principes clés :

représenter des identités multidimensionnelles, non stéréotypées ;

intégrer la diversité intragroupe (teintes de peau, morphologies, styles) ;

garantir une cohérence entre message public et pratiques organisationnelles ;

associer les communautés concernées au processus créatif ;

inscrire l’inclusion dans une stratégie de long terme, et non dans une campagne ponctuelle.

Le débat suscité par les « 50 nuances de blanc » rappelle que la mode façonne l’imaginaire collectif. Elle dit qui est désirable, qui est central, qui est périphérique.

La question n’est donc pas seulement esthétique ou commerciale. Elle est profondément psychologique et éthique : quelles identités juge-t-on dignes d’être vues ? Et qui décide de cette visibilité ?

Aurore Bardey ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

24.02.2026 à 17:01

Fonction publique : ces doctorants qui aident les collectivités territoriales à innover

Texte intégral (1193 mots)

Alors que communes, départements et régions sont sommés d’innover, comment leur permettre de se nourrir d’expertise scientifique pour renouveler leurs modes de gouvernance ? L’accueil de doctorants en thèse Cifre introduit dans les administrations une autre culture de l’innovation et de l’évaluation. Mais cela redessine-t-il vraiment les profils des élites locales ?

Face à la complexité croissante des politiques publiques, et à des enjeux comme la transition écologique, l’inclusion sociale ou la participation citoyenne, les collectivités sont sommées d’innover. Mais avec quelles expertises ?

Depuis 2011, afin de produire justement des connaissances scientifiques directement utiles à la décision publique, les administrations territoriales sollicitent des doctorants en sciences humaines et sociales. Pour ce faire, elles s’appuient sur le dispositif Cifre (Convention industrielle de formation par la recherche), porté par l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) et initialement conçu pour rapprocher recherche et entreprise.

Cette alliance est-elle fructueuse sur le plan de l’action publique ? Le recours à ces compétences fait-il évoluer la place du doctorat dans la société française ? Les résultats d’une enquête inédite présentée par l’ANRT en 2025 mettent en lumière une réalité contrastée : une contribution réelle à la transformation des pratiques, mais une reconnaissance encore fragile.

Une expertise stratégique mais inégalement valorisée

Les doctorants Cifre travaillent aujourd’hui sur des enjeux très concrets : adaptation au changement climatique, politiques éducatives, inclusion sociale, participation citoyenne, transformation organisationnelle. La production de savoirs n’est plus seulement universitaire : elle devient une ressource intégrée à la fabrique des politiques publiques.

Dans de nombreuses collectivités, la recherche se mue ainsi en levier d’aide à la décision. Elle introduit du recul dans des environnements dominés par l’urgence, structure les diagnostics et nourrit les stratégies à long terme. Elle contribue aussi à diffuser une culture de l’évaluation, en cohérence avec les recommandations de France Stratégie ou les travaux de l’OCDE sur l’innovation publique.

Face à des problèmes publics complexes, cette fonction analytique est précieuse. Les doctorants apportent méthodes d’enquête, analyses comparatives et capacité à documenter les décisions. Ils introduisent aussi du recul et de la rigueur pour nourrir les stratégies à long terme dans un environnement où l’urgence et les logiques politiques dominent.

Pourtant, la reconnaissance de ces compétences reste inégale. Dans certaines collectivités, la recherche est perçue comme un appui ponctuel plutôt qu’un levier structurant. L’intégration durable des docteurs après la thèse demeure incertaine, et leur contribution est parfois minimisée face aux contraintes politiques ou bureaucratiques.

À l’interface de la science et de l’administration

La singularité des doctorants Cifre réside dans leur position hybride, à la fois chercheurs et salariés de la collectivité. Ils participent aux projets opérationnels tout en produisant des connaissances scientifiques. Concrètement, ils organisent des ateliers participatifs, élaborent des diagnostics territoriaux, conçoivent des outils d’aide à la décision ou accompagnent des réorganisations internes.

Cette double appartenance leur permet de naviguer entre services, directions générales, élus et partenaires. Ils décloisonnent des espaces fragmentés et favorisent des approches intégrées, croisant dimensions sociales, environnementales et organisationnelles. Dans certains cas, ils deviennent de véritables médiateurs entre savoir scientifique et décision politique, légitimant les stratégies de la collectivité tout en influençant les choix.

Mais cette hybridité crée aussi des tensions. Les doctorants se trouvent à l’interface de deux mondes historiquement distincts : élites administratives et élites scientifiques. Leur présence interroge les hiérarchies établies et les modes de reconnaissance professionnelle. Elle soulève également des enjeux politiques : quel poids donner à l’expertise scientifique face à la décision politique ?

À lire aussi : Le coronavirus est-il moral ? Savant et politique face à la pandémie

L’impact des doctorants se manifeste souvent sous la forme d’« innovations ordinaires » : amélioration des coopérations internes, structuration de démarches participatives, diffusion d’une culture scientifique. Mais derrière cette modestie apparente se joue une recomposition subtile des rapports de pouvoir. En structurant l’information et en introduisant des méthodes d’analyse rigoureuse, les doctorants influencent la manière dont les décisions sont prises, même dans un cadre politique contraint.

Lorsque ces profils sont rattachés à des directions générales ou stratégiques, leur légitimité est renforcée et leur contribution devient plus visible. Ils participent à la montée en compétence des collectivités, introduisant une culture de l’évaluation et de la documentation. Pourtant, leur rôle est souvent perçu comme temporaire, et la reconnaissance institutionnelle et politique demeure fragile.

Vers une recomposition des élites locales

L’arrivée des doctorants dans les collectivités révèle une transformation plus profonde : l’émergence progressive d’une élite scientifique intégrée à l’action publique locale. Ces profils développent des compétences rares : analyse des politiques publiques, compréhension fine des territoires, capacité de médiation entre savoir et décision. Ils incarnent une figure professionnelle nouvelle, à la croisée de la recherche et de l’administration, capable de renouveler les pratiques et les modes de gouvernance. Ils deviennent des acteurs politiques à part entière, orientant les priorités et modifiant subtilement la distribution du pouvoir au sein des administrations.

Reste une question décisive : les collectivités sont-elles prêtes à faire de la recherche un levier durable de formation et de renouvellement de leurs élites ? Car si ces doctorants contribuent déjà à transformer les pratiques publiques, il s’agit de dépasser la logique ponctuelle du contrat Cifre, où l’expertise scientifique devient un élément reconnu de l’architecture politique locale.

Les doctorants en collectivités représentent une innovation à la fois organisationnelle et politique. Leur intégration durable pourrait renforcer la légitimité des décisions, recomposer les rapports de pouvoir et faire de la recherche un levier de professionnalisation et de renouvellement des administrations territoriales.

Christine Gautier Chovelon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.