23.02.2026 à 11:38

En Europe, les politiques sociales limitent l’appauvrissement des travailleurs en situation de handicap

Texte intégral (1891 mots)

La survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme pour tous les salariés européens. Cette perte peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et les politiques d’intégration professionnelle efficaces. Alors, quelles disparités entre les pays européens ? Les femmes et les hommes ? Les différents revenus de compensation ?

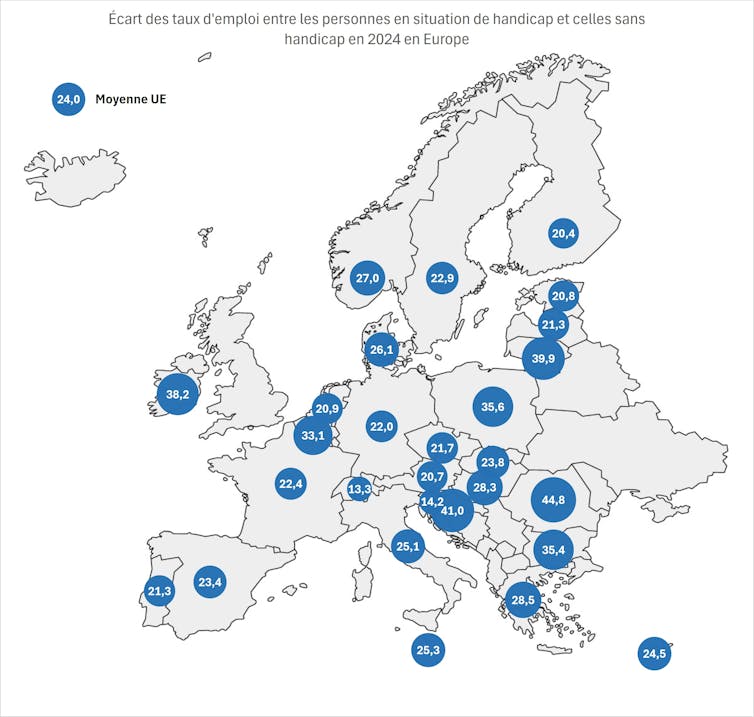

Selon Eurostat, dans l’ensemble de l’Union européenne, l’écart de taux d’emploi entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap atteint 24 points de pourcentage (pp) en 2024. Derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités. L’écart n’est que de 8 pp au Luxembourg et de 14 pp en Slovénie, mais dépasse 40 pp en Roumanie et en Croatie – un point de pourcentage correspond à l’écart absolu entre deux taux exprimés en pourcentage.

Sur le marché du travail, le désavantage des personnes en situation de handicap s’explique par plusieurs facteurs : la nécessité de soins réguliers, l’insuffisante adaptation des postes, une baisse de productivité perçue ou réelle, mais aussi des phénomènes de discrimination. Les caractéristiques du handicap telles que son intensité, son type – physique, cognitif, etc. – ou encore le moment de sa survenue – naissance, enfance, âge adulte – peuvent également jouer un rôle crucial.

Alors, que se passe-t-il lorsqu’un handicap survient en deuxième partie de carrière, chez des personnes initialement en emploi et sans limitation déclarée ? Comment cet événement affecte-t-il leurs revenus globaux deux années après ? C’est précisément la question que nous abordons dans une étude publiée dans la revue Annals of Economics and Statistics.

À partir de l’enquête Survey on Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE), menée entre 2011 et 2015 auprès de plus de 2 500 individus âgés de 50 ans et plus, dans 12 pays européens, nous analysons l’effet de la survenue d’un handicap grave sur le revenu global. Nous distinguons ensuite les différents canaux à l’œuvre, en décomposant ce revenu entre salaires d’activité et revenus de remplacement, tels que les pensions ou les allocations.

Concrètement, quelles différences entre les pays européens ?

Chute de près de 79 % des salaires

À partir d’individus initialement en emploi et sans handicap en 2011, nous isolons l’effet du handicap sur le revenu global en combinant deux méthodes économétriques : le Propensity Score Matching et la méthode des différences de différences.

Cette approche permet de comparer, entre 2011 et 2015, les trajectoires de revenus d’individus déclarant un handicap en 2013 (qui perdure en 2015) à celle des individus ne déclarant pas de handicap en 2013 et 2015, tout en homogénéisant leurs caractéristiques initiales de 2011. La méthode permet de tenir compte non seulement des caractéristiques observables – âge, sexe, niveau d’éducation –, mais aussi de l’hétérogénéité non observée, comme la capacité des individus à faire face à leur handicap ou la discrimination des employeurs face aux individus en situation de handicap.

Nous postulons ensuite que cet événement va détériorer la situation sur le marché du travail comme la perte de productivité due au handicap, la réduction subie du temps de travail, voire du chômage. Tout en activant potentiellement des mécanismes de compensation. Pour tester ces hypothèses, nous décomposons le revenu global en salaire d’activité et en revenus de remplacement. Après l’apparition du handicap, les deux hypothèses sont bien confirmées : les salaires chutent fortement, tandis que les revenus de remplacement augmentent. Dans de nombreux cas, cette compensation reste insuffisante pour maintenir le revenu global.

L’apparition d’un handicap entraîne, en moyenne, une chute de près de 79 % des salaires. Malgré une augmentation massive – 200 % en moyenne – des revenus de remplacement tels que les pensions d’invalidité, le revenu global diminue en moyenne d’environ 20 %.

Différentes générosités des systèmes sociaux

Ces chiffres masquent de grandes inégalités entre pays. Dans les systèmes sociaux les plus généreux – Allemagne, Belgique, Danemark, France, Suède et Suisse –, la baisse des salaires est compensée par les revenus de remplacement comme les pensions d’invalidité. Résultat : le revenu global reste stable.

À l’inverse, dans les pays les moins généreux – Autriche, Espagne, Estonie, Italie, République tchèque et Slovénie –, ils ne suffisent pas à endiguer la perte de salaire, entraînant un appauvrissement marqué par une chute du revenu global de 27 %.

Cette hétérogénéité souligne l’importance de la générosité des systèmes sociaux et de leur capacité à protéger les individus face aux risques financiers liés au handicap. Les politiques publiques – allocations, pensions, mesures d’intégration et anti-discrimination – peuvent, par conséquent, couvrir l’intégralité de la perte de revenu lié au handicap.

Les pays nordiques combinent facilité d’accès aux prestations, mesures d’intégration sur le marché du travail et cumul des revenus de remplacement et d’un salaire. À l’inverse, certains pays d’Europe de l’Est faiblement généreux imposent, de surcroît, des conditions strictes pour cumuler pension et autres prestations, ce qui réduit fortement la protection des personnes en situation de handicap.

« Double peine » pour les femmes

Le handicap n’affecte pas les hommes et les femmes de la même manière. Chez les hommes, la baisse des salaires est souvent compensée par les revenus de remplacement, si bien que le revenu global n’est pas significativement affecté. Chez les femmes, les allocations compensent moins la chute des salaires, ce qui entraîne une diminution notable du revenu global de 32 %.

Cette « double peine » des femmes illustre des inégalités persistantes dans l’emploi et les revenus, confirmant des travaux antérieurs sur le sujet, comme ceux des économistes Morley Gunderson et Byron Lee, William John Hanna et Betsy Rogovsky ou Lisa Schur.

Vers une meilleure protection

Nos résultats montrent que la survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme. Cette perte n’est pas inéluctable. Elle peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et où les politiques d’intégration professionnelle permettent de limiter les sorties du marché du travail.

Ils soulignent plusieurs leviers d’action pour les pouvoirs publics :

renforcer les dispositifs de maintien dans l’emploi ;

améliorer l’adaptation des postes de travail ;

ajuster les mécanismes de compensation financière lorsque l’activité professionnelle devient impossible.

Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de compenser la perte de revenu, mais aussi de prévenir la rupture avec l’emploi, qui constitue un facteur majeur de fragilisation économique. Notre étude comporte néanmoins certaines limites. Elle porte exclusivement sur des Européens âgés de 50 ans et plus ; l’impact économique d’un handicap pourrait différer chez les actifs plus jeunes.

La durée de suivi, limitée à deux ans, ne permet pas de saisir pleinement les conséquences de moyen et long termes, notamment en matière de trajectoires professionnelles et de cumul des désavantages. Malgré ces réserves, les résultats apparaissent robustes : la générosité des systèmes sociaux et la capacité à intégrer durablement les personnes handicapées sur le marché du travail sont des déterminants essentiels de leur sécurité économique. À ce titre, les politiques publiques disposent de marges de manœuvre réelles pour protéger les individus face aux aléas de la santé et réduire les inégalités de revenus.

Cette étude a bénéficié d'un financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans le cadre du projet “Programme Handicap et Perte d’Autonomie - Session 8” de l'Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP). Elle a également reçu le soutien du projet SHARE-France.

23.02.2026 à 11:38

Le « live shopping » : l’évolution du modèle d’achat en ligne

Texte intégral (1183 mots)

Alors que TF1 vient de supprimer son téléshopping trente-huit ans après sa création, le « live shopping » connaît un succès grandissant. Reste que pour transformer le live en achats sonnants et trébuchants, des règles doivent être respectées. Si la confiance est nécessaire pour déclencher le processus d’achat, ce dernier carbure aussi à l’émotion.

Le live shopping, appelé aussi le live streaming commerce (LSC), consiste à vendre les produits en direct par vidéo. Le LSC est très populaire en Chine, il a connu dans ce pays une croissance sans précédent depuis 2017. L’achat en streaming en direct a fait son entrée sur le marché français en 2020 durant la pandémie de Covid-19, avec Les Galeries Lafayette.

Une recherche récente, menée auprès de 555 consommateurs français, propose un modèle éclairant des mécanismes sous-jacents à l’achat lors du LSC. Celui-ci révèle que le processus d’achat en ligne est déterminé par l’articulation séquentielle et complémentaire de deux dimensions : la confiance envers le produit (cognitive) et l’expérience de flow (affective). Bien mené, le live shopping peut être un canal de vente très puissant promettant des taux de conversion jusqu’à dix fois supérieurs à ceux du e-commerce traditionnel.

Lever les freins à l'achat en ligne

Dans l’univers asynchrone et parfois impersonnel des sites e-commerce traditionnels, le risque perçu et l’incertitude sur la qualité des produits peuvent freiner l’achat. Le LSC réintroduit une dimension sociale et interactive cruciale, incarnée par le streamer. Ce dernier n’est pas un simple présentateur, mais un véritable prescripteur dont les caractéristiques vont directement nourrir la confiance du consommateur à l’égard du produit.

À lire aussi : Le commerce de détail : un secteur en crise ?

Trois qualités se révèlent déterminantes :

son expertise technique sur les produits,

sa crédibilité perçue (honnêteté, sincérité)

et surtout sa réactivité à répondre en temps réel aux questions posées par les consommateurs via la boîte de dialogue.

Les résultats de cette recherche sont sans appel. Sans ces attributs, la confiance peine à s’établir.

« C'est qu’on peut poser nos questions et que la vendeuse est très réactive… Je trouvais que les précisions étaient toutes au rendez-vous, ça met vraiment en confiance. » (Sylvain, 30 ans, enquête qualitative)

Le rôle des émotions

Si la confiance du consommateur est le socle indispensable à l’achat lors du LSC, l’expérience de flow constitue un réel moteur émotionnel. Concept introduit par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, le flow désigne cet état d’immersion totale et de plaisir dans une activité, au point d’en oublier le temps qui passe.

Le LSC est un terrain particulièrement propice pour générer cet état. Deux caractéristiques propres à ce format y contribuent : l’interactivité en temps réel (chat, réactions, sentiment de communauté) et l’attractivité de la présentation (visuels dynamiques, scénarisation, divertissement). Ces stimuli captivent l’attention et créent un engagement profond.

« On a vraiment l'impression d'être dans la pièce avec elle comme si on assistait à l'essayage en direct… J'étais très attentive aux commentaires des autres personnes, on a vraiment cette idée de communauté. » (Aurélien, 35 ans, enquête qualitative)

Une expérience captivante

Les résultats de l’enquête montrent que c’est précisément cette expérience de flow qui influence le plus fortement et directement l’intention d’achat. La rationalité (la confiance) prépare le terrain, mais c’est l’émotion (le flow) qui renforce l’intention d’achat. Autrement dit, la confiance est une condition nécessaire mais non suffisante. Elle agit comme un facilitateur essentiel, créant un environnement sécurisé et crédible. C’est ensuite en se transformant en expérience de flow qu’elle démultiplie son effet sur la décision du consommateur.

Cette voie « mixte », allant du cognitif à l'affectif est au cœur du processus d’intention d’achat en ligne lors du LSC. Elle explique pourquoi une simple démonstration du produit, même technique et fiable, peut échouer si elle n’est pas portée par une expérience captivante.

Des outils à manier avec stratégie

Cette compréhension fine du mécanisme d'achat en LSC offre des leviers d'action concrets pour les marques et les retailers :

Sélection et formation des streamers : prioriser l'expertise produit, l'authenticité et la capacité à interagir vite et bien. La réactivité est le facteur ayant le plus fort impact sur la confiance.

Scénarisation de l'expérience : concevoir les lives non comme des catalogues animés, mais comme des moments de divertissement et de socialisation. Intégrer des fonctionnalités ludiques (concours, jeux, récompenses) et favoriser les interactions entre les participants pour renforcer le sentiment de communauté et d'immersion.

Adopter une approche holistique : ne pas dissocier l'argumentaire (confiance) de la forme (flow). Une démonstration produit doit être à la fois précise et spectaculaire ; une interaction via le chat doit être à la fois rapide et chaleureuse.

Le live streaming commerce, loin d’être un phénomène éphémère, incarne ainsi l’avenir d’un e-commerce à la fois plus interactif et plus immersif. Son succès repose sur une alchimie subtile entre la confiance rationnelle dans le produit et l’expérience immersive, un équilibre que les marques doivent absolument maîtriser.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.