25.02.2026 à 16:49

Realpolitik et fiabilité : le dilemme des négociations avec la République islamique d’Iran

Texte intégral (2751 mots)

Négocier avec l’Iran sur son programme nucléaire est possible, mais il convient, pour obtenir des résultats tangibles, de s’appuyer sur les leçons du passé et sur les réflexions théoriques conduites par divers politologues majeurs des dernières décennies.

Le dilemme est ancien et pourtant intact : négocier est parfois nécessaire pour éviter le pire. Mais les démocraties peuvent-elles, sans affaiblir les principes mêmes qu’elles prétendent défendre, négocier avec des régimes régulièrement mis en cause par des organisations internationales pour violations des droits fondamentaux de la même façon qu’elles négocient entre elles ?

Des compromis signés seront-ils respectés ?

Le régime auquel nous pensons ici en premier lieu est la République islamique d’Iran, et les mises en cause évoquées ci-dessus ne relèvent pas d’une appréciation polémique : elles sont régulièrement documentées par des organisations indépendantes comme Amnesty International ou Reporters sans frontières, par des think tanks comme Freedom House, ainsi que par divers indicateurs internationaux sur la démocratie et l’État de droit.

Chez Raymond Aron, la tension entre valeurs démocratiques et possibilité de négocier avec des régimes autoritaires n’oppose pas naïvement morale et intérêt, mais deux exigences constitutives de la politique étrangère : la prudence stratégique – éviter la guerre dans un monde anarchique – et la fidélité à des normes sans lesquelles l’ordre international ne serait qu’un rapport de forces dépourvu de légitimité.

La question n’est donc pas de savoir s’il faut dialoguer avec des régimes à faible redevabilité institutionnelle et à structure décisionnelle opaque. Mais si l’on admet que la négociation peut être nécessaire pour prévenir des risques majeurs, encore faut-il s’interroger sur les conditions de fiabilité des engagements qui en résultent. Comment s’assurer que les compromis conclus ne restent pas des promesses réversibles ?

L’histoire offre des illustrations concrètes de ce risque de réversibilité. En 1938, la France et le Royaume-Uni négocient avec l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler les accords de Munich, acceptant l’annexion des Sudètes – région frontalière de la Tchécoslovaquie majoritairement peuplée d’Allemands – dans l’espoir de préserver la paix européenne. Faute de mécanismes contraignants de mise en œuvre et de garanties crédibles, les accords offrent simplement un répit stratégique à Hitler, qu’il exploite pour consolider son réarmement et poursuivre son expansion territoriale, avant d’envahir la Pologne en 1939.

Dans les années 1990, les Nations unies, l’Union européenne (UE) et les États-Unis négocient avec le président serbe Slobodan Milosevic plusieurs cessez-le-feu destinés à mettre fin aux opérations coercitives en Bosnie. Ces engagements restent seulement partiellement appliqués tant qu’ils ne sont pas adossés à un dispositif contraignant, celui des accords de Dayton de 1995, soutenus par une présence militaire de l’Otan chargée d’en garantir l’exécution. Dans les deux cas, la leçon est claire : sans dispositifs de vérification et de contrainte capables de rendre la défection coûteuse, la négociation risque de demeurer un levier tactique plutôt qu’un instrument de stabilisation durable.

La question centrale devient alors celle de la crédibilité des engagements issus d’une négociation destinée à prévenir un risque stratégique majeur : comment s’assurer que les promesses formulées ne demeurent pas réversibles ? Les penseurs libéraux des relations internationales ont précisément analysé cette question.

L’éclairage de la science politique

Dans After Hegemony (1984, sorti en français en 2015 aux éditions de l’Université de Bruxelles sous le titre Après l’hégémonie, Coopération et désaccord dans l’économie politique internationale), Robert Keohane n’aborde pas directement la négociation, mais les conditions institutionnelles qui rendent des engagements internationaux crédibles dans un système anarchique, dépourvu d’autorité centrale. Il montre qu’un accord ne devient fiable que lorsque des mécanismes institutionnels rendent observable et coûteuse la défection des engagements pris. Transparence, inspections, répétition des interactions : ces dispositifs permettent de vérifier le respect des engagements et de transformer un compromis politique en obligation crédible. Keohane prolonge cette réflexion dans Power and Governance in a Partially Globalized World (2002), confirmant le rôle central des institutions dans la fiabilité des engagements internationaux.

Andrew Moravcsik, dans The Choice for Europe (1998), met l’accent sur l’ancrage domestique des engagements. Selon son approche libérale intergouvernementale, un accord international ne devient solide que s’il est soutenu, à l’intérieur même du régime signataire, par des acteurs ayant intérêt à son maintien. Lorsque le coût politique interne d’un abandon des engagements augmente, la crédibilité externe de ces engagements s’en trouve renforcée.

Anne-Marie Slaughter, dans A New World Order (2004), insiste pour sa part sur la mise en œuvre transgouvernementale des engagements. Un compromis ne devient robuste que s’il s’inscrit dans des réseaux d’autorités administratives, de régulateurs et d’agences spécialisées capables d’en assurer l’application concrète et la continuité au-delà des alternances politiques. À défaut de tels relais institutionnels, un engagement obtenu au sommet demeure fragile.

Il ressort de ces analyses qu’un engagement issu de négociations internationales n’est crédible que s’il réunit plusieurs conditions complémentaires : être vérifiable par des mécanismes de transparence et d’inspection ; s’inscrire dans des interactions répétées qui rendent la défection stratégiquement coûteuse ; être soutenu à l’intérieur du régime signataire par des acteurs ayant intérêt à son maintien ; et être relayé par des réseaux transgouvernementaux – administratifs, régulatoires ou judiciaires – capables d’en assurer l’application et la continuité au-delà des alternances politiques.

Hannah Arendt apporte un éclairage complémentaire. Dans les Origines du totalitarisme (1951), elle montre que dans certains systèmes politiques, la responsabilité décisionnelle se dilue dans des structures bureaucratiques et idéologiques peu transparentes. Lorsque les centres effectifs de décision sont difficiles à identifier et que les mécanismes de redevabilité sont limités, la logique même de l’engagement politique s’en trouve fragilisée. La question n’est plus seulement celle de la volonté déclarée, mais celle de la capacité institutionnelle à garantir la continuité et l’imputabilité des décisions prises.

Les négociations sur le nucléaire iranien et leurs faiblesses

Le dossier du programme nucléaire de la République islamique d’Iran peut être relu à l’aune de ces critères. En novembre 2004, sous la présidence de Mohammad Khatami, présenté comme modéré par rapport aux radicaux du régime, l’accord de Paris formalise une suspension volontaire d’activités sensibles sous vérification internationale. Le dispositif répond partiellement à l’exigence de vérifiabilité. Toutefois, l’élection en 2005 d’un président nettement plus radical, Mahmoud Ahmadinejad, modifie la trajectoire : certaines activités reprennent dès 2005, puis l’enrichissement est relancé en 2006. L’épisode suggère que l’engagement n’est pas suffisamment soutenu par des acteurs internes capables d’en garantir la continuité, et que le coût politique domestique d’une révision apparaît limité.

La dynamique se rejoue avec le Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) de 2015, dit Accord de Vienne. L’accord prévoit des mécanismes de contrôle détaillés sous supervision de l’Agence internationale de l’énergie atomique et s’inscrit dans un cadre multilatéral. Jusqu’en 2018, l’AIEA certifie à plusieurs reprises que la République islamique respecte les obligations techniques prévues par le texte. En mai 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, les États-Unis annoncent pourtant leur retrait unilatéral, l’administration estimant que l’accord ne traitait ni du programme balistique iranien ni des clauses dites « sunset » – dispositions prévoyant l’expiration progressive de certaines limitations nucléaires après un délai déterminé. À la suite de ce retrait, Téhéran engage des dépassements progressifs des seuils d’enrichissement fixés par le JCPOA. La réversibilité apparaît alors des deux côtés : retrait américain d’un engagement multilatéral d’une part, non-respect graduel de certaines clauses par Téhéran d’autre part.

Cette fragilité tient aussi au faible ancrage institutionnel transversal de l’accord : contesté par une partie du Congrès américain et par des acteurs influents au sein du système politico-stratégique iranien, il ne créait pas de coûts domestiques suffisamment élevés pour rendre la défection politiquement dissuasive.

Le dossier des arrestations de ressortissants binationaux éclaire plus spécifiquement le cas de la République islamique d’Iran. Ces dernières années, plusieurs binationaux – notamment Nazanin Zaghari-Ratcliffe (britannique-iranienne) ou Fariba Adelkhah (franco-iranienne) – ont été arrêtés et détenus en Iran dans des contextes de tension diplomatique. Parallèlement, des échanges de prisonniers ont eu lieu, comme celui impliquant le chercheur américain Xiyue Wang en 2019 ou l’accord d’échange conclu avec Washington en 2023. Cette coexistence d’un dialogue diplomatique et de mesures coercitives suggère que les interactions ne sont pas pleinement encadrées par des mécanismes stabilisés et réciproques comparables à ceux existant entre États liés par des accords formalisés d’extradition. Dans ces différents domaines – nucléaire et détentions – la négociation demeure exposée aux variations du rapport de forces plutôt qu’inscrite dans une architecture institutionnelle consolidée.

La question n’est donc pas de qualifier moralement ces séquences, mais d’évaluer si les engagements pris répondent aux critères de crédibilité précédemment établis.

Les conditions d’une négociation fiable

Si l’on souhaite maintenir la négociation tout en renforçant sa fiabilité, plusieurs pistes peuvent être envisagées dans le cadre théorique esquissé plus haut.

Premièrement, renforcer les dispositifs de vérification et inscrire les engagements dans des interactions réellement répétées et conditionnelles, de manière à accroître le coût stratégique d’une défection.

Deuxièmement, structurer les accords de manière à créer des incitations internes à leur continuité. Il ne faut pas se leurrer : les négociateurs occidentaux ne peuvent « fabriquer » des relais domestiques au sein de la République islamique d’Iran. En revanche, ils peuvent concevoir des engagements qui s’inscrivent dans des lignes de différenciation déjà présentes au sein du système politico-institutionnel. Les séquences nucléaires conduites sous la présidence de Mohammad Khatami (1997-2005), puis lors de la négociation du JCPOA en 2013-2015, ont reposé sur l’existence de sensibilités plus favorables à l’ouverture internationale.

Lorsque des bénéfices économiques, scientifiques ou techniques sont clairement identifiables, ils tendent à renforcer ces segments administratifs et économiques ayant intérêt à la stabilité des engagements. Des dynamiques comparables ont été observées ailleurs : les accords d’Helsinki de 1975 ont offert des points d’appui normatifs aux réformateurs d’Europe de l’Est dans les années 1980 ; l’ouverture économique de la Chine à partir de 1978, puis son accession à l’OMC en 2001 ont consolidé des coalitions technocratiques favorables à l’intégration internationale ; la normalisation américano-vietnamienne engagée en 1995 a accompagné des réformes économiques internes. Toutefois, plus les fractions conservatrices et radicales deviennent prédominantes, plus cette condition devient difficile à satisfaire : la crédibilité d’un accord dépend alors de sa capacité à produire des coûts politiques internes suffisants pour dissuader les radicaux de le remettre en cause.

Troisièmement, élargir les réseaux transgouvernementaux au-delà du seul niveau exécutif. Certes, des mécanismes existent déjà : l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) assure un contrôle technique central. Mais l’expérience montre que ces dispositifs ne suffisent pas toujours à dissiper durablement la défiance. La révélation tardive de certains sites nucléaires non déclarés – comme Natanz en 2002 ou Fordow en 2009 – a illustré les limites d’un système reposant principalement sur la déclaration et l’inspection encadrée.

En outre, la robustesse d’un accord nucléaire dépend aussi de son articulation avec d’autres préoccupations stratégiques, notamment les capacités balistiques ou le soutien logistique et financier à certains groupes armés désignés comme terroristes par plusieurs États. Lorsque ces dimensions restent en dehors du cadre négocié, elles alimentent la contestation politique de l’accord. D’où l’intérêt d’une architecture plus dense associant autorités de régulation, réseaux techniques et canaux académiques – y compris au sein de la diaspora iranienne – afin de renforcer l’environnement institutionnel dans lequel les engagements sont appliqués.

Une telle approche ne relève ni du contournement ni de l’ingérence. Elle vise à inscrire la négociation dans une profondeur institutionnelle susceptible d’en réduire la fragilité.

La realpolitik, chez Aron, n’est pas l’abandon des principes ; elle est l’acceptation lucide des contraintes. Mais lorsqu’elle se limite à des arrangements temporaires sans architecture institutionnelle capable d’en garantir la continuité, elle risque d’affaiblir la crédibilité normative qu’elle cherche précisément à préserver.

La question n’est donc pas de savoir s’il faut négocier avec la République islamique d’Iran. Elle est de déterminer si la négociation peut être structurée de manière à rendre les engagements vérifiables, coûteux à violer et institutionnellement consolidés – condition pour que la prudence stratégique ne se transforme pas, malgré elle, en normalisation fragile.

Djamchid Assadi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 16:49

Le rôle des entreprises dans le processus de paix colombien

Texte intégral (2469 mots)

Les entreprises colombiennes se sont impliquées dans le processus de paix, depuis les premiers tâtonnements des années 1980 jusqu’aux négociations de La Havane avec les FARC en 2016. Cet engagement a fait du secteur privé un acteur désormais incontournable mais loin d’être homogène. Malgré l’accord de 2016, la paix demeure inachevée et la pérennité de l’engagement entrepreneurial dépend en bonne partie de l’environnement institutionnel.

À l’approche de l’élection présidentielle qui se déroulera en mai 2026, et alors que le président en exercice Gustavo Petro ne peut pas se représenter, le candidat de son parti (la coalition Pacto Historico, classée à gauche), Ivan Cepeda, se trouve actuellement en tête des sondages.

Les menaces exprimées par Donald Trump à l’encontre du gouvernement colombien, qui se sont renforcées dans la foulée de l’enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela voisin, participent sans doute de la désaffection populaire pour le principal candidat de la droite, Abelardo de la Espriella. Il n’en reste pas moins que les intentions de vote témoignent également de l’indulgence de la population colombienne à l’égard du parti au pouvoir, en dépit de l’échec de l’initiative de « paix totale » du président actuel.

Cette politique ambitieuse visait à négocier simultanément avec tous les groupes armés encore actifs dans le pays (guérillas, paramilitaires ou organisations criminelles) afin de parachever le processus de paix sur l’ensemble du territoire colombien. Rappelons que les autorités de Bogota et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont signé en 2016 à La Havane un accord historique censé mettre fin à des décennies de guerre civile sanglante dont le bilan humain est évalué à au moins 450 664 morts, 121 768 disparus et 7,7 millions de déplacés.

Une paix inachevée

Depuis 2016, en dépit de l’accord, la violence continue de gangrener le pays. Elle est entretenue par l’Armée de libération nationale (ELN), groupe armé de gauche non signataire de l’accord de 2016 ; par des factions dissidentes des FARC, lesquelles ont été majoritairement démobilisées ; mais surtout par des organisations mafieuses devenues multicartes (drogue, trafic d’êtres humains, minerais) et de véritables multinationales du crime.

Le Clan del Golfo, héritier des groupes paramilitaires très à droite du spectre politique qui avaient pris part à la guerre civile contre les FARC, gère un chiffre d’affaires annuel de près de 18 milliards de dollars (plus de 15 milliards d’euros). C’est la plus grande organisation criminelle du pays ; elle cohabite avec une multitude de gangs locaux et avec les groupes armés dissidents. Les idéologies marxistes qui animaient les guérillas au début des années 1960 se sont progressivement transformées en un pragmatisme mêlant collaboration avec les cartels et prébendes du trafic de cocaïne. Le narratif révolutionnaire a disparu au profit du dieu Dollar.

Face à cette réalité persistante, il est instructif de retracer l’évolution du rôle joué par les entreprises dans ce processus de paix inachevé. En effet, dès le début des pourparlers et jusqu’à la signature des accords de La Havane, les entreprises ont joué un rôle important dans le processus de construction de la paix.

Aujourd’hui encore, elles demeurent des acteurs clés. Cependant, leur engagement n’est ni homogène, ni linéaire, ni constant. Les fondements structurels ou idéologiques de cette participation répondent à des intérêts économiques, territoriaux et politiques variés et complexes, comme le montre l’étude empirique menée par Rettberg et Aceros.

La diplomatie des affaires au service de la consolidation de la paix

Les modèles conceptuels de la diplomatie ont largement évolué. Le constat de l’inefficacité de la seule médiation gouvernementale pour la résolution des conflits avait conduit l’ancien diplomate américain Joseph Montville à développer dans les années 1980 la notion de « diplomatie parallèle ». Elle traduit la partie informelle qui sous-tend les relations internationales.

Dans les années 1990, le modèle à voies multiples proposé par Louise Diamond et complété par l’ambassadeur John McDonald reflète mieux la complexité des diplomaties alternatives et l’augmentation des parties prenantes qui y participent. Les entreprises et la diplomatie des affaires deviennent une voie possible et crédible pour la résolution des conflits.

Le début de la décennie suivante offre une reconnaissance internationale du rôle accru des entreprises dans la bonne marche du monde. Le programme Global Compact des Nations unies tient compte de la puissance économique des multinationales – dont le chiffre d’affaires dépasse parfois le PIB de certains États – et les considère comme des acteurs essentiels pour atteindre certains objectifs de développement durable de l’Agenda 2030, notamment l’ODD 16, qui consiste à s’engager pour la paix, la justice et des institutions efficaces. Le plan stratégique (2024-2025) embarque les PME dans le programme.

Ce n’est pas seulement la philanthropie qui incite les entreprises à s’impliquer dans un processus de consolidation de la paix. Surtout lorsque le pays en conflit est riche en ressources renouvelables (terres agricoles fertiles, potentiel hydroélectrique, forêts…) ou en réserves épuisables (pétrole, gaz, charbon, or, diamants…).

Néanmoins, quel que soit l’intérêt qu’elles y trouvent (marges conséquentes, parts de marché, avantage concurrentiel, croissance rapide, RSE), les entreprises jouent indéniablement un rôle. Celui-ci peut être positif ou négatif. Elles ne sont en effet ni facilitatrices de la résolution d’un conflit par nature ni a contrario nécessairement alimentatrices de tensions existantes. Leur implication est toujours nuancée, elle dépend du contexte dans lequel elles opèrent. Les ONG documentent autant de cas montrant leurs apports à la construction de la paix que leurs comportements prédateurs.

Dans le cas de la Colombie, des acteurs du secteur privé ont participé aux négociations et à la signature des accords de paix avec les FARC en 2016. Ce succès représentait l’espoir de mettre fin au conflit le plus long du monde occidental, impliquant à partir des années 1990, la communauté internationale, qui apporta soutien et coopération aux autorités du pays.

Un référendum rejeta dans un premier temps le traité de paix. Mais, il fut révisé et approuvé par le Congrès colombien (plutôt que soumis à une autre validation populaire), sous le nom d’accord du théâtre Colón le 24 novembre 2016.

Une implication progressive des entreprises

L’engagement des entreprises colombiennes dans le processus de paix s’inscrit dans une trajectoire marquée par une intensification progressive et une professionnalisation croissante.

La période 1982-1998 constitue une phase d’apprentissage timide. En 1984, dans un discours télévisé, le président Belisario Betancur évoque l’importance des milieux d’affaires dans la recherche d’une solution pacifique au conflit. Cette reconnaissance marque le début d’une action accrue des entrepreneurs au sein des sphères publique et politique, dans un contexte marqué par des processus de négociation avec les groupes armés. Des personnalités du monde des affaires sont directement impliquées : Nicanor Restrepo, alors à la tête du Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), un conglomérat regroupant près de 125 entreprises, est nommé Haut Commissaire pour la paix. À partir de 1992, le gouvernement prélève des impôts pour financer le processus de paix, une contribution largement acceptée par les entreprises.

Le tournant survient au milieu des années 1990 lorsque l’explosion de la violence multiplie les coûts pour les entreprises. Celles-ci soutiennent alors les marches citoyennes et le Mandat pour la paix, un vote symbolique non officiel lors des élections locales d’octobre 1997, qui recueille dix millions de voix. Les Colombiens expriment ainsi leur désir de voir la fin du conflit armé, faisant de ce geste l’une des plus grandes mobilisations citoyennes pour la paix de l’histoire latino-américaine. Néanmoins, peu d’entrepreneurs désirent faire partie intégrante de l’effort national pour la paix. Le conflit épargnant la majeure partie du tissu économique, qui est concentré dans les quatre grandes métropoles (Bogota, Barranquilla, Cali, Medellin), nombre d’entre eux adoptent une position prudente ou attentiste.

L’administration Pastrana (1998-2002) marque un changement radical. Le conflit affecte désormais directement les entreprises avec l’explosion du nombre d’enlèvements, dont près de 15 % touchent la communauté des affaires. Les FARC imposent, sur les territoires qu’elles contrôlent directement ou indirectement, une taxe de 10 % sur les actifs dépassant un million de dollars (849 000 euros environ), tandis que les dépenses de sécurité privée explosent pour représenter de 4 à 6 % des budgets d’entreprise. Les entrepreneurs participent activement aux négociations de San Vicente del Caguán, créent des think tanks et multiplient les actions locales.

Des initiatives structurées émergent et essaiment, comme le réseau national de programmes régionaux de développement et de paix. Elles tentent de s’attaquer aux causes structurelles de la violence que sont la pauvreté, l’accès à l’éducation et à la santé en associant les entreprises, l’Église (souvent la plus légitime à l’échelon territorial), les organisations internationales et les communautés locales.

Toutefois, l’échec du processus et l’escalade de la violence érodent progressivement ce soutien.

L’illusion d’une victoire militaire

Sous l’administration Uribe (2002-2010), l’approche se durcit. Le président privilégie la stratégie sécuritaire et la lutte armée. Le secteur privé soutient massivement cette orientation en acceptant une réforme fiscale sévère, payant simultanément pour la paix et la guerre. La réduction des homicides et des enlèvements améliore la perception de sécurité, conduisant certains entrepreneurs à envisager une solution purement militaire. Mais ils réalisent finalement qu’une paix durable ne peut résulter d’une politique exclusivement sécuritaire. Une étude de l’Université de Los Andes auprès de 1 113 entreprises révèle qu’en l’absence de violence, les entreprises investiraient davantage, confirmant l’existence d’un important « dividende de la paix ».

L’administration Santos (2012-2016) représente l’apogée de l’implication entrepreneuriale. Le gouvernement consulte régulièrement la communauté des affaires dès la phase exploratoire secrète. Les entreprises financent discrètement les contacts préliminaires et participent directement aux négociations. Une délégation de huit organisations patronales se rend à La Havane en novembre 2015, aboutissant à la création du Conseil d’entreprises pour la paix durable. Néanmoins, cette implication ne fait pas consensus. Certains entrepreneurs, craignant des concessions excessives, financent la campagne du « Non » au référendum d’octobre 2016.

La période post-accord, une occasion ratée ?

Un travail de recherche publié en 2019 montre que peu d’entreprises perçoivent un changement majeur dans leurs opérations. Le secteur minier constate que les groupes illégaux ont simplement remplacé les FARC. L’avantage principal reste l’accélération de projets déjà prévus et l’accès à de nouvelles zones d’opération qui bénéficient d’un classement spécial – les programmes de développement avec approche territoriale (PDET) et les zones les plus affectées par le conflit armé (ZOMAC) – qui donnent droit à des exonérations fiscales en contrepartie d’investissements notamment dans les infrastructures.

Ainsi, à travers ces quatre décennies, le secteur privé colombien est devenu un acteur incontournable du processus de paix, tout en restant fondamentalement hétérogène dans ses motivations, ses perceptions et ses actions. Cette trajectoire illustre la façon dont l’intensification du conflit, la perception croissante des coûts économiques, le développement de la culture RSE et l’apprentissage institutionnel ont transformé des entrepreneurs initialement distants en parties prenantes essentielles de la construction de la paix colombienne.

L’engagement du secteur privé, bien que motivé par des intérêts économiques, peut constituer un levier puissant pour la consolidation de la paix – à condition qu’il s’inscrive dans un cadre institutionnel solide et qu’il soit accompagné d’une véritable volonté politique et d’une collaboration entre l’ensemble des parties prenantes à une situation de conflit. La question qui se pose désormais est celle de la durabilité : comment maintenir cet engagement entrepreneurial dans la durée, particulièrement lorsque les « dividendes de la paix » tardent à se matérialiser ?

Frédéric Martineau est président de l'AMAEPF.

25.02.2026 à 16:48

Un singe star du Net, sa peluche et une expérience vieille de 70 ans : ce que Punch nous dit de la théorie de l’attachement

Texte intégral (1556 mots)

La vidéo d’un petit singe blotti contre une peluche a ému la planète. Derrière l’émotion, elle rappelle une leçon majeure de la psychologie : on ne grandit pas seulement avec de la nourriture, mais avec du lien.

Sa quête de réconfort a ému des millions d’internautes. Punch, un bébé macaque, est devenu une célébrité d’Internet. Abandonné par sa mère et rejeté par le reste de son groupe, il s’est vu offrir par les soigneurs du zoo municipal d’Ichikawa, au Japon, une peluche d’orang-outan pour lui servir de mère de substitution. Les vidéos le montrant agrippé au jouet ont depuis fait le tour du monde.

Mais l’attachement de Punch à son compagnon inanimé ne se résume pas à une vidéo bouleversante. Il renvoie aussi à l’histoire d’une célèbre série d’expériences en psychologie, menées dans les années 1950 par le chercheur américain Harry Harlow.

Les résultats de ces travaux ont nourri plusieurs des principes fondamentaux de la théorie de l’attachement, selon laquelle le lien entre le parent et l’enfant joue un rôle déterminant dans le développement de ce dernier.

En quoi consistaient les expériences de Harlow ?

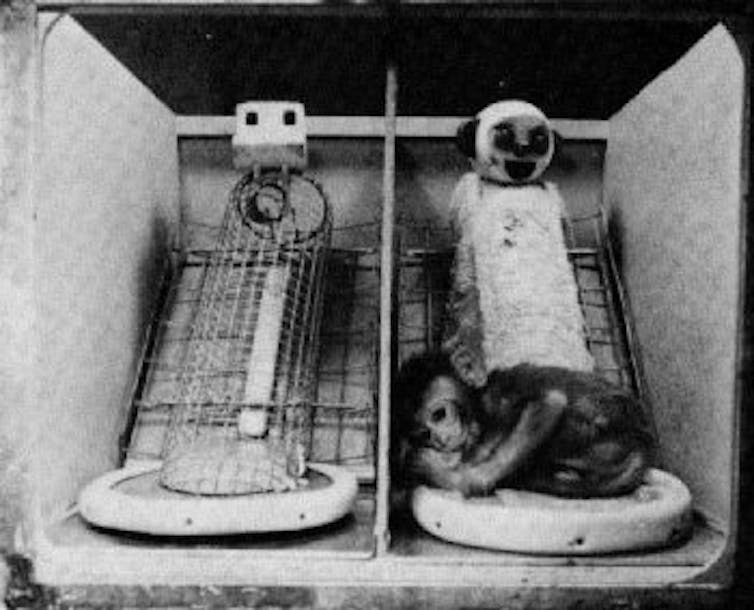

Harry Harlow a séparé des singes rhésus de leur mère dès la naissance. Ces petits ont ensuite été élevés dans un enclos où ils avaient accès à deux « mères » de substitution.

La première était une structure en fil de fer, à laquelle on avait donné la forme d’une guenon, équipée d’un petit dispositif permettant de fournir nourriture et boisson.

La seconde était une poupée en forme de singe, recouverte d’éponge et de tissu éponge. Douce et réconfortante, elle n’apportait pourtant ni nourriture ni eau : ce n’était guère plus qu’une silhouette moelleuse à laquelle le petit pouvait s’agripper.

On se retrouve donc avec, d’un côté, une « mère » qui offre du réconfort mais ni nourriture ni boisson, et, de l’autre, une structure froide, dure et métallique, qui assure l’apport alimentaire.

Ces expériences répondaient au béhaviorisme, courant théorique dominant à l’époque. Les béhavioristes soutenaient que les bébés s’attachent à celles et ceux qui satisfont leurs besoins biologiques, comme la nourriture et l’abri.

Harlow a ainsi battu en brèche cette théorie en affirmant qu’un bébé ne se construit pas seulement à coups de biberons : il a besoin de contact, de chaleur et d’attention pour s’attacher.

Selon une lecture strictement béhavioriste, les petits singes auraient dû rester en permanence auprès de la « mère » en fil de fer, celle qui les nourrissait. C’est l’inverse qui s’est produit. Ils passaient l’essentiel de leur temps agrippés à la « mère » en tissu, douce mais incapable de leur donner à manger.

Dans les années 1950, Harlow a ainsi démontré que l’attachement repose d’abord sur le réconfort et la tendresse. Face au choix, les bébés privilégient la sécurité affective à la simple satisfaction des besoins alimentaires.

En quoi cela a-t-il influencé la théorie moderne de l’attachement ?

La découverte de Harlow a marqué un tournant, car elle a profondément remis en cause la vision béhavioriste dominante à l’époque. Selon cette approche, les primates – humains compris – fonctionneraient avant tout selon des mécanismes de récompense et de punition, et s’attacheraient à celles et ceux qui répondent à leurs besoins physiques, comme la faim ou la soif.

Dans ce cadre théorique, la dimension affective n’avait pas sa place. En menant ses expériences, Harlow a renversé cette grille de lecture : il a montré que l’attachement ne se réduit pas à la satisfaction des besoins biologiques, mais repose aussi, et surtout, sur le lien émotionnel.

La préférence des petits singes pour la « nourriture émotionnelle » – en l’occurrence les câlins à la mère de substitution recouverte de tissu éponge – a posé les bases de la théorie de l’attachement.

Selon cette théorie, le développement harmonieux d’un enfant dépend de la qualité du lien qu’il tisse avec la personne qui s’occupe de lui. On parle d’attachement « sécurisé » lorsque le parent ou le proche référent apporte chaleur, attention, bienveillance et disponibilité. À l’inverse, un attachement insécure se construit dans la froideur, la distance, la négligence ou la maltraitance.

Comme chez les singes rhésus, nourrir un bébé humain ne suffit pas. Vous pouvez couvrir tous ses besoins alimentaires, mais sans affection ni chaleur, il ne développera pas de véritable attachement envers vous.

Que nous apprend le cas de Punch ?

Le zoo ne menait évidemment aucune expérience. Mais la situation de Punch reproduit, presque malgré elle, le dispositif imaginé par Harlow. Cette fois, ce n’est plus un laboratoire, mais un environnement bien réel – et pourtant, le résultat est étonnamment similaire. Comme les petits singes de Harlow qui privilégiaient la « mère » en tissu éponge, Punch s’est attaché à sa peluche Ikea.

Dans le cas du zoo, il manque évidemment un élément clé de l’expérience originale : il n’y a pas, en face, d’option dure mais nourricière avec laquelle comparer. Mais au fond, ce n’est pas ce que cherchait le singe. Ce qu’il voulait, c’était un refuge doux et rassurant – et c’est précisément ce que lui offrait la peluche.

Les expériences de Harlow étaient-elles éthiques ?

Aujourd’hui, une grande partie de la communauté internationale reconnaît aux primates des droits qui, dans certains cas, s’apparentent à ceux accordés aux humains.

Avec le recul, les expériences de Harlow apparaissent comme particulièrement cruelles. On n’envisagerait pas de séparer un bébé humain de sa mère pour mener une telle étude ; pour beaucoup, il ne devrait pas davantage être acceptable de l’infliger à des primates.

Il est frappant de voir à quel point ce parallèle avec une expérience menée il y a plus de 70 ans continue de fasciner. Punch n’est pas seulement la nouvelle star animale d’Internet : il nous rappelle l’importance du réconfort et du lien.

Nous avons tous besoin d’espaces doux. Nous avons tous besoin d’endroits où nous sentir en sécurité. Pour notre équilibre et notre capacité à avancer, l’amour et la chaleur humaine comptent bien davantage que la simple satisfaction des besoins physiques.

Mark Nielsen a reçu des financements de l'Australian Research Council.