25.02.2026 à 16:49

Le rôle des entreprises dans le processus de paix colombien

Texte intégral (2469 mots)

Les entreprises colombiennes se sont impliquées dans le processus de paix, depuis les premiers tâtonnements des années 1980 jusqu’aux négociations de La Havane avec les FARC en 2016. Cet engagement a fait du secteur privé un acteur désormais incontournable mais loin d’être homogène. Malgré l’accord de 2016, la paix demeure inachevée et la pérennité de l’engagement entrepreneurial dépend en bonne partie de l’environnement institutionnel.

À l’approche de l’élection présidentielle qui se déroulera en mai 2026, et alors que le président en exercice Gustavo Petro ne peut pas se représenter, le candidat de son parti (la coalition Pacto Historico, classée à gauche), Ivan Cepeda, se trouve actuellement en tête des sondages.

Les menaces exprimées par Donald Trump à l’encontre du gouvernement colombien, qui se sont renforcées dans la foulée de l’enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela voisin, participent sans doute de la désaffection populaire pour le principal candidat de la droite, Abelardo de la Espriella. Il n’en reste pas moins que les intentions de vote témoignent également de l’indulgence de la population colombienne à l’égard du parti au pouvoir, en dépit de l’échec de l’initiative de « paix totale » du président actuel.

Cette politique ambitieuse visait à négocier simultanément avec tous les groupes armés encore actifs dans le pays (guérillas, paramilitaires ou organisations criminelles) afin de parachever le processus de paix sur l’ensemble du territoire colombien. Rappelons que les autorités de Bogota et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont signé en 2016 à La Havane un accord historique censé mettre fin à des décennies de guerre civile sanglante dont le bilan humain est évalué à au moins 450 664 morts, 121 768 disparus et 7,7 millions de déplacés.

Une paix inachevée

Depuis 2016, en dépit de l’accord, la violence continue de gangrener le pays. Elle est entretenue par l’Armée de libération nationale (ELN), groupe armé de gauche non signataire de l’accord de 2016 ; par des factions dissidentes des FARC, lesquelles ont été majoritairement démobilisées ; mais surtout par des organisations mafieuses devenues multicartes (drogue, trafic d’êtres humains, minerais) et de véritables multinationales du crime.

Le Clan del Golfo, héritier des groupes paramilitaires très à droite du spectre politique qui avaient pris part à la guerre civile contre les FARC, gère un chiffre d’affaires annuel de près de 18 milliards de dollars (plus de 15 milliards d’euros). C’est la plus grande organisation criminelle du pays ; elle cohabite avec une multitude de gangs locaux et avec les groupes armés dissidents. Les idéologies marxistes qui animaient les guérillas au début des années 1960 se sont progressivement transformées en un pragmatisme mêlant collaboration avec les cartels et prébendes du trafic de cocaïne. Le narratif révolutionnaire a disparu au profit du dieu Dollar.

Face à cette réalité persistante, il est instructif de retracer l’évolution du rôle joué par les entreprises dans ce processus de paix inachevé. En effet, dès le début des pourparlers et jusqu’à la signature des accords de La Havane, les entreprises ont joué un rôle important dans le processus de construction de la paix.

Aujourd’hui encore, elles demeurent des acteurs clés. Cependant, leur engagement n’est ni homogène, ni linéaire, ni constant. Les fondements structurels ou idéologiques de cette participation répondent à des intérêts économiques, territoriaux et politiques variés et complexes, comme le montre l’étude empirique menée par Rettberg et Aceros.

La diplomatie des affaires au service de la consolidation de la paix

Les modèles conceptuels de la diplomatie ont largement évolué. Le constat de l’inefficacité de la seule médiation gouvernementale pour la résolution des conflits avait conduit l’ancien diplomate américain Joseph Montville à développer dans les années 1980 la notion de « diplomatie parallèle ». Elle traduit la partie informelle qui sous-tend les relations internationales.

Dans les années 1990, le modèle à voies multiples proposé par Louise Diamond et complété par l’ambassadeur John McDonald reflète mieux la complexité des diplomaties alternatives et l’augmentation des parties prenantes qui y participent. Les entreprises et la diplomatie des affaires deviennent une voie possible et crédible pour la résolution des conflits.

Le début de la décennie suivante offre une reconnaissance internationale du rôle accru des entreprises dans la bonne marche du monde. Le programme Global Compact des Nations unies tient compte de la puissance économique des multinationales – dont le chiffre d’affaires dépasse parfois le PIB de certains États – et les considère comme des acteurs essentiels pour atteindre certains objectifs de développement durable de l’Agenda 2030, notamment l’ODD 16, qui consiste à s’engager pour la paix, la justice et des institutions efficaces. Le plan stratégique (2024-2025) embarque les PME dans le programme.

Ce n’est pas seulement la philanthropie qui incite les entreprises à s’impliquer dans un processus de consolidation de la paix. Surtout lorsque le pays en conflit est riche en ressources renouvelables (terres agricoles fertiles, potentiel hydroélectrique, forêts…) ou en réserves épuisables (pétrole, gaz, charbon, or, diamants…).

Néanmoins, quel que soit l’intérêt qu’elles y trouvent (marges conséquentes, parts de marché, avantage concurrentiel, croissance rapide, RSE), les entreprises jouent indéniablement un rôle. Celui-ci peut être positif ou négatif. Elles ne sont en effet ni facilitatrices de la résolution d’un conflit par nature ni a contrario nécessairement alimentatrices de tensions existantes. Leur implication est toujours nuancée, elle dépend du contexte dans lequel elles opèrent. Les ONG documentent autant de cas montrant leurs apports à la construction de la paix que leurs comportements prédateurs.

Dans le cas de la Colombie, des acteurs du secteur privé ont participé aux négociations et à la signature des accords de paix avec les FARC en 2016. Ce succès représentait l’espoir de mettre fin au conflit le plus long du monde occidental, impliquant à partir des années 1990, la communauté internationale, qui apporta soutien et coopération aux autorités du pays.

Un référendum rejeta dans un premier temps le traité de paix. Mais, il fut révisé et approuvé par le Congrès colombien (plutôt que soumis à une autre validation populaire), sous le nom d’accord du théâtre Colón le 24 novembre 2016.

Une implication progressive des entreprises

L’engagement des entreprises colombiennes dans le processus de paix s’inscrit dans une trajectoire marquée par une intensification progressive et une professionnalisation croissante.

La période 1982-1998 constitue une phase d’apprentissage timide. En 1984, dans un discours télévisé, le président Belisario Betancur évoque l’importance des milieux d’affaires dans la recherche d’une solution pacifique au conflit. Cette reconnaissance marque le début d’une action accrue des entrepreneurs au sein des sphères publique et politique, dans un contexte marqué par des processus de négociation avec les groupes armés. Des personnalités du monde des affaires sont directement impliquées : Nicanor Restrepo, alors à la tête du Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), un conglomérat regroupant près de 125 entreprises, est nommé Haut Commissaire pour la paix. À partir de 1992, le gouvernement prélève des impôts pour financer le processus de paix, une contribution largement acceptée par les entreprises.

Le tournant survient au milieu des années 1990 lorsque l’explosion de la violence multiplie les coûts pour les entreprises. Celles-ci soutiennent alors les marches citoyennes et le Mandat pour la paix, un vote symbolique non officiel lors des élections locales d’octobre 1997, qui recueille dix millions de voix. Les Colombiens expriment ainsi leur désir de voir la fin du conflit armé, faisant de ce geste l’une des plus grandes mobilisations citoyennes pour la paix de l’histoire latino-américaine. Néanmoins, peu d’entrepreneurs désirent faire partie intégrante de l’effort national pour la paix. Le conflit épargnant la majeure partie du tissu économique, qui est concentré dans les quatre grandes métropoles (Bogota, Barranquilla, Cali, Medellin), nombre d’entre eux adoptent une position prudente ou attentiste.

L’administration Pastrana (1998-2002) marque un changement radical. Le conflit affecte désormais directement les entreprises avec l’explosion du nombre d’enlèvements, dont près de 15 % touchent la communauté des affaires. Les FARC imposent, sur les territoires qu’elles contrôlent directement ou indirectement, une taxe de 10 % sur les actifs dépassant un million de dollars (849 000 euros environ), tandis que les dépenses de sécurité privée explosent pour représenter de 4 à 6 % des budgets d’entreprise. Les entrepreneurs participent activement aux négociations de San Vicente del Caguán, créent des think tanks et multiplient les actions locales.

Des initiatives structurées émergent et essaiment, comme le réseau national de programmes régionaux de développement et de paix. Elles tentent de s’attaquer aux causes structurelles de la violence que sont la pauvreté, l’accès à l’éducation et à la santé en associant les entreprises, l’Église (souvent la plus légitime à l’échelon territorial), les organisations internationales et les communautés locales.

Toutefois, l’échec du processus et l’escalade de la violence érodent progressivement ce soutien.

L’illusion d’une victoire militaire

Sous l’administration Uribe (2002-2010), l’approche se durcit. Le président privilégie la stratégie sécuritaire et la lutte armée. Le secteur privé soutient massivement cette orientation en acceptant une réforme fiscale sévère, payant simultanément pour la paix et la guerre. La réduction des homicides et des enlèvements améliore la perception de sécurité, conduisant certains entrepreneurs à envisager une solution purement militaire. Mais ils réalisent finalement qu’une paix durable ne peut résulter d’une politique exclusivement sécuritaire. Une étude de l’Université de Los Andes auprès de 1 113 entreprises révèle qu’en l’absence de violence, les entreprises investiraient davantage, confirmant l’existence d’un important « dividende de la paix ».

L’administration Santos (2012-2016) représente l’apogée de l’implication entrepreneuriale. Le gouvernement consulte régulièrement la communauté des affaires dès la phase exploratoire secrète. Les entreprises financent discrètement les contacts préliminaires et participent directement aux négociations. Une délégation de huit organisations patronales se rend à La Havane en novembre 2015, aboutissant à la création du Conseil d’entreprises pour la paix durable. Néanmoins, cette implication ne fait pas consensus. Certains entrepreneurs, craignant des concessions excessives, financent la campagne du « Non » au référendum d’octobre 2016.

La période post-accord, une occasion ratée ?

Un travail de recherche publié en 2019 montre que peu d’entreprises perçoivent un changement majeur dans leurs opérations. Le secteur minier constate que les groupes illégaux ont simplement remplacé les FARC. L’avantage principal reste l’accélération de projets déjà prévus et l’accès à de nouvelles zones d’opération qui bénéficient d’un classement spécial – les programmes de développement avec approche territoriale (PDET) et les zones les plus affectées par le conflit armé (ZOMAC) – qui donnent droit à des exonérations fiscales en contrepartie d’investissements notamment dans les infrastructures.

Ainsi, à travers ces quatre décennies, le secteur privé colombien est devenu un acteur incontournable du processus de paix, tout en restant fondamentalement hétérogène dans ses motivations, ses perceptions et ses actions. Cette trajectoire illustre la façon dont l’intensification du conflit, la perception croissante des coûts économiques, le développement de la culture RSE et l’apprentissage institutionnel ont transformé des entrepreneurs initialement distants en parties prenantes essentielles de la construction de la paix colombienne.

L’engagement du secteur privé, bien que motivé par des intérêts économiques, peut constituer un levier puissant pour la consolidation de la paix – à condition qu’il s’inscrive dans un cadre institutionnel solide et qu’il soit accompagné d’une véritable volonté politique et d’une collaboration entre l’ensemble des parties prenantes à une situation de conflit. La question qui se pose désormais est celle de la durabilité : comment maintenir cet engagement entrepreneurial dans la durée, particulièrement lorsque les « dividendes de la paix » tardent à se matérialiser ?

Frédéric Martineau est président de l'AMAEPF.

25.02.2026 à 16:48

Un singe star du Net, sa peluche et une expérience vieille de 70 ans : ce que Punch nous dit de la théorie de l’attachement

Texte intégral (1556 mots)

La vidéo d’un petit singe blotti contre une peluche a ému la planète. Derrière l’émotion, elle rappelle une leçon majeure de la psychologie : on ne grandit pas seulement avec de la nourriture, mais avec du lien.

Sa quête de réconfort a ému des millions d’internautes. Punch, un bébé macaque, est devenu une célébrité d’Internet. Abandonné par sa mère et rejeté par le reste de son groupe, il s’est vu offrir par les soigneurs du zoo municipal d’Ichikawa, au Japon, une peluche d’orang-outan pour lui servir de mère de substitution. Les vidéos le montrant agrippé au jouet ont depuis fait le tour du monde.

Mais l’attachement de Punch à son compagnon inanimé ne se résume pas à une vidéo bouleversante. Il renvoie aussi à l’histoire d’une célèbre série d’expériences en psychologie, menées dans les années 1950 par le chercheur américain Harry Harlow.

Les résultats de ces travaux ont nourri plusieurs des principes fondamentaux de la théorie de l’attachement, selon laquelle le lien entre le parent et l’enfant joue un rôle déterminant dans le développement de ce dernier.

En quoi consistaient les expériences de Harlow ?

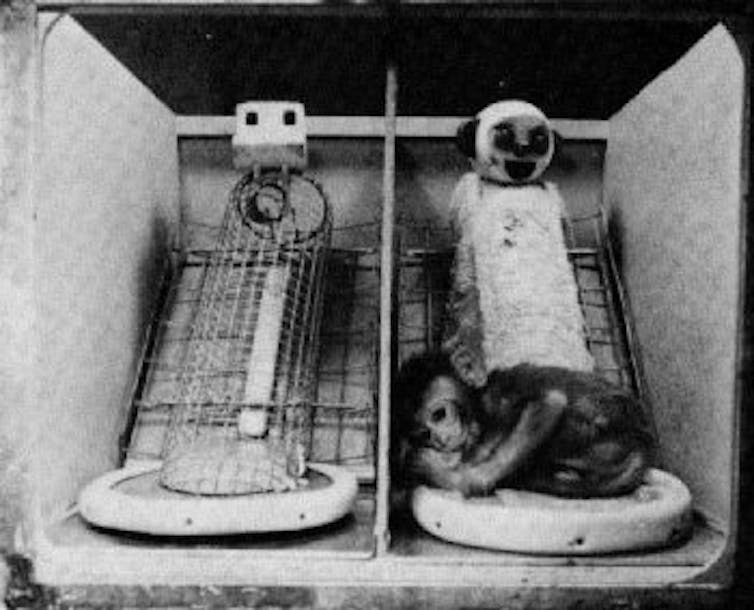

Harry Harlow a séparé des singes rhésus de leur mère dès la naissance. Ces petits ont ensuite été élevés dans un enclos où ils avaient accès à deux « mères » de substitution.

La première était une structure en fil de fer, à laquelle on avait donné la forme d’une guenon, équipée d’un petit dispositif permettant de fournir nourriture et boisson.

La seconde était une poupée en forme de singe, recouverte d’éponge et de tissu éponge. Douce et réconfortante, elle n’apportait pourtant ni nourriture ni eau : ce n’était guère plus qu’une silhouette moelleuse à laquelle le petit pouvait s’agripper.

On se retrouve donc avec, d’un côté, une « mère » qui offre du réconfort mais ni nourriture ni boisson, et, de l’autre, une structure froide, dure et métallique, qui assure l’apport alimentaire.

Ces expériences répondaient au béhaviorisme, courant théorique dominant à l’époque. Les béhavioristes soutenaient que les bébés s’attachent à celles et ceux qui satisfont leurs besoins biologiques, comme la nourriture et l’abri.

Harlow a ainsi battu en brèche cette théorie en affirmant qu’un bébé ne se construit pas seulement à coups de biberons : il a besoin de contact, de chaleur et d’attention pour s’attacher.

Selon une lecture strictement béhavioriste, les petits singes auraient dû rester en permanence auprès de la « mère » en fil de fer, celle qui les nourrissait. C’est l’inverse qui s’est produit. Ils passaient l’essentiel de leur temps agrippés à la « mère » en tissu, douce mais incapable de leur donner à manger.

Dans les années 1950, Harlow a ainsi démontré que l’attachement repose d’abord sur le réconfort et la tendresse. Face au choix, les bébés privilégient la sécurité affective à la simple satisfaction des besoins alimentaires.

En quoi cela a-t-il influencé la théorie moderne de l’attachement ?

La découverte de Harlow a marqué un tournant, car elle a profondément remis en cause la vision béhavioriste dominante à l’époque. Selon cette approche, les primates – humains compris – fonctionneraient avant tout selon des mécanismes de récompense et de punition, et s’attacheraient à celles et ceux qui répondent à leurs besoins physiques, comme la faim ou la soif.

Dans ce cadre théorique, la dimension affective n’avait pas sa place. En menant ses expériences, Harlow a renversé cette grille de lecture : il a montré que l’attachement ne se réduit pas à la satisfaction des besoins biologiques, mais repose aussi, et surtout, sur le lien émotionnel.

La préférence des petits singes pour la « nourriture émotionnelle » – en l’occurrence les câlins à la mère de substitution recouverte de tissu éponge – a posé les bases de la théorie de l’attachement.

Selon cette théorie, le développement harmonieux d’un enfant dépend de la qualité du lien qu’il tisse avec la personne qui s’occupe de lui. On parle d’attachement « sécurisé » lorsque le parent ou le proche référent apporte chaleur, attention, bienveillance et disponibilité. À l’inverse, un attachement insécure se construit dans la froideur, la distance, la négligence ou la maltraitance.

Comme chez les singes rhésus, nourrir un bébé humain ne suffit pas. Vous pouvez couvrir tous ses besoins alimentaires, mais sans affection ni chaleur, il ne développera pas de véritable attachement envers vous.

Que nous apprend le cas de Punch ?

Le zoo ne menait évidemment aucune expérience. Mais la situation de Punch reproduit, presque malgré elle, le dispositif imaginé par Harlow. Cette fois, ce n’est plus un laboratoire, mais un environnement bien réel – et pourtant, le résultat est étonnamment similaire. Comme les petits singes de Harlow qui privilégiaient la « mère » en tissu éponge, Punch s’est attaché à sa peluche Ikea.

Dans le cas du zoo, il manque évidemment un élément clé de l’expérience originale : il n’y a pas, en face, d’option dure mais nourricière avec laquelle comparer. Mais au fond, ce n’est pas ce que cherchait le singe. Ce qu’il voulait, c’était un refuge doux et rassurant – et c’est précisément ce que lui offrait la peluche.

Les expériences de Harlow étaient-elles éthiques ?

Aujourd’hui, une grande partie de la communauté internationale reconnaît aux primates des droits qui, dans certains cas, s’apparentent à ceux accordés aux humains.

Avec le recul, les expériences de Harlow apparaissent comme particulièrement cruelles. On n’envisagerait pas de séparer un bébé humain de sa mère pour mener une telle étude ; pour beaucoup, il ne devrait pas davantage être acceptable de l’infliger à des primates.

Il est frappant de voir à quel point ce parallèle avec une expérience menée il y a plus de 70 ans continue de fasciner. Punch n’est pas seulement la nouvelle star animale d’Internet : il nous rappelle l’importance du réconfort et du lien.

Nous avons tous besoin d’espaces doux. Nous avons tous besoin d’endroits où nous sentir en sécurité. Pour notre équilibre et notre capacité à avancer, l’amour et la chaleur humaine comptent bien davantage que la simple satisfaction des besoins physiques.

Mark Nielsen a reçu des financements de l'Australian Research Council.

25.02.2026 à 16:40

European Capitals of Culture: a diplomatic linchpin in an unstable world?

Texte intégral (2257 mots)

This year the cities of Trenčín in Slovakia and Oulu in Finland took the helm as Europe’s cultural beacon cities. As the Old Continent redefines its role on the global geopolitical stage, the European Capitals of Culture (ECoC) programme is at a turning point. The European Commission recently launched a public forum initiative to collectively rethink the future of the programme after 2033. ECoC’s role as a tool for cultural diplomacy is now more important than ever.

Created in 1985 against a backdrop of thawing Cold war tensions and the political construction of the European Union project, the European Capital of Culture initiative was initially designed to celebrate the continent’s cultural diversity. Since then, it has become a laboratory for contemporary policies, but also a barometer of the hopes, contradictions and challenges of Europe itself.

Historical context is key to understanding the launch of the European Capitals of Culture: the end of the Cold War, in a divided Europe where the Iron Curtain was beginning to crumble and the European Economic Community (EEC) was gradually expanding. The programme came about, incidentally, thanks to a chance conversation at an airport between two prominent politicians: Jack Lang, who was France’s Minister for Culture Culture at the time, and Melina Mercouri, an activist actress who was then Greece’s Secretary of State for Culture.

Both had an ambitious vision: to use culture as a vehicle for unity, even though it seemed an overlooked aspect of European policy, as Monica Sassatelli, a sociologist at the University of Bologna, points out in her study on the role of culture in the historiography of European politics. The first cities which were chosen – Athens, Florence, Amsterdam, then Paris translates an aspiration for awarding the future European Union symbolic legitimacy. These historical capitals, as beacons of artistic and intellectual heritage, embody Europe’s arts, creativity and traditions, which transcend political and economic division.

Culture as a tool for urban generation

Next up was Glasgow (Scotland, UK). A declining industrial city marked by deindustrialisation and endemic unemployment, Glasgow City Council developed a strategy to revitalise the city centre in the late 1980s, aiming to mark a symbolic turning point and pave the way for its title as European Capital of Culture in 1990.

The promotional campaign “Glasgow’s Miles Better” pioneered the mix of former warehouses and culture, with the aim of revamping certain key cultural institutions (Scottish Opera, Ballet and Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Citizen Theatre) and creating a new exhibition centre capable of hosting local and international artists and events. The Scottish city’s Arts Director Robert Palmer, future author of the first report on the initiative in 2004, considered the 1990 event as the starting point for a participatory process of redefining local culture “from the bottom up”, which could include artistic excellence as well as historical, rural and industrial traditions, and reconnect with a well-established tradition of popular culture and leisure activities.

Alongside major concerts by Luciano Pavarotti and Frank Sinatra, a whole series of associations and small local collectives took to the stage. In Glasgow, the year 1990 redefined the boundaries of the word “culture”, ultimately embracing the city’s industrial history and allowing its population to identify with it.

According to sociologist Beatriz Garcia, this regenerative effect on images and local identities is the strongest and most lasting legacy of the ECoC, beyond its economic and material impacts. This pioneering case, alongside other contemporary examples such as Bilbao and Barcelona in Spain, serves as a model. In other European cities, industrial premises are being transformed into theatres, museums or festival venues: the “Creative City” attracts millions of visitors and stimulates the local economy. When Lille in Northern France was elected “ECoC 2004”, it unveiled a dozen “maisons folies” across greater Lille and Belgium. These “crucibles of artistic and cultural innovation”, local initiatives cropped up, for the most part, on abandoned sites or former industrial wasteland.

In 2008, Liverpool (England, UK) used the programme to regenerate its waterfront and attract investment. At the turn of the century, the ECoC initiative was no longer limited to promoting cities that were already shining a light on international cultural scene, but became a real tool for urban transformation, used by places that were struggling to economically or socially reinvent and reposition themselves.

This change marks an evolution in urban policy, where culture is increasingly seen as a lever for economic development, on a par with infrastructure and policies designed to attract visitors. European Capitals of Culture are becoming an instrument of this policy, capable of attracting public and private funding, creating jobs in the cultural and tourism sectors, and improving the image of cities that are often stigmatised.

ECoC: an experimental space for testing contemporary transitions

However, this approach has its critics. The first reflective studies conducted in the early 2010s highlight how they can also exacerbate social and spatial inequalities if they are not accompanied by inclusive public policies. In Marseille in the South of France, in 2013, the issue became public with the organisation of an unofficial programme on the sidelines – i.e. parallel and alternative fringe events denouncing the side effects and undesirable consequences of the official programme. While Marseille’s stint as an ECoC was still an expression of the regeneration logic at work in previous years, it also marked the moment when social inclusion emerged as a central issue for these mega-events.

The Europe-wide cultural initiative has always been open to criticism, partly thanks to the very mechanics of the project, which often sees people who played a key role in previous editions of the programme returning to the selection panels for electing new European Capitals of Culture. Their participation, which had been questioned during Marseille-Provence 2013, has thus become an essential part of successive editions – in Matera-Basilicata (Italy) 2019, and citizen involvement will be one of the project’s key themes.

At the end of the 2010s, European Capitals of Culture also became a platform for the major challenges of the 21st century and a space for experimenting with ecological, social and digital transitions. Rijeka, Croatia, European Capital of Culture in 2020, illustrates the evolution. The city, marked by its industrial past and significant migration flows, focuses its programme on issues of migration and minorities, echoing the humanitarian crises affecting Europe. The cultural projects that have been set up: exhibitions, artist residencies, public debates brought together under the slogan ‘Port of Diversity’ – aim to promote intercultural dialogue and question the multiple identities of contemporary Europe. Similarly in the French town Bourges, in the running for 2028, is building its bid around ecological transition. The “Bourges, territory of the future” project is taking on the challenge of carbon neutrality for the event, using the ECoC as a springboard for climate action at the local level.

2033 and beyond: ECoC facing geopolitical and environmental challenges

While the European Capitals of Culture scheme is currently scheduled to run until 2033, the future of the title is under debate. The European Commission has launched a public consultation to imagine tomorrow’s ECoCs, in a context marked by geopolitical and environmental crises. The 2025 European Capitals of Culture, Chemnitz (Germany) and Nova Gorica/Gorizia (Slovenia), have developed a white paper on the future of the cultural initiative, based on observations from 64 past and future European Capitals of Culture. Forty recommendations are proposed to influence the programme reform process in the post-2034 cycle.

Among its key themes, the white paper emphasises the desire to strengthen the European dimension. This could be achieved by introducing a fundamental selection criterion based on European identity, emphasising European values in programming, developing a unified branding strategy and strengthening cross-border cooperation.

The selection and monitoring process, deemed too bureaucratic, is also being called into question, with the main recommendation being to favour encouraging rather than punitive monitoring. The legacy of the event is also up for debate: cities should be held accountable for delivering on the promises made in their bids, and national governments should be more involved in supporting cities during and after their capital year. The dissemination of good practices, peer review and mentoring between former and future ECoCs, which already exist informally, should be recognised and institutionalised, in particular through the possible creation of a central platform supported by the European institutions.

The challenge now is reconciling its symbolic and strategic role, ensuring that future editions do not merely celebrate, but aim to bolster democratic participation and transnational solidarity in an increasingly fragmented geopolitical landscape.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Maria Elena Buslacchi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.