23.02.2026 à 17:17

Abstention, vote extrême : ce que la précarité fait à la politique

Texte intégral (1642 mots)

La précarité progresse en France et touche désormais bien au-delà des plus pauvres. Plusieurs enquêtes électorales permettent d’étudier ses effets sur l’abstention, le rapport à la politique et les choix de vote. L’exclusion sociale contribue, de façon marquée, à l’éloignement des urnes et de la politique partisane. Analyse.

En France, la pauvreté atteint son niveau le plus élevé depuis 1996 : 15,4 % de la population vit sous le seuil de pauvreté monétaire, près de 13 % est en situation de privation matérielle et sociale, incapable de faire face à des dépenses courantes, comme chauffer son logement ou acheter des vêtements. Et l’emploi ne protège pas toujours de la pauvreté, puisqu’on compte un million de travailleurs sous le seuil de pauvreté, tout particulièrement chez les femmes et les jeunes. Plus largement, depuis les années 1970, on assiste au retour de la précarité ou de « l’insécurité sociale », au sens où la définissait le sociologue Robert Castel :

« Le fait d’être à la merci du moindre aléa de l’existence, par exemple une maladie, un accident, une interruption de travail qui rompent le cours de la vie ordinaire et risquent de vous faire basculer dans l’assistance, voire dans la déchéance sociale. »

Ce phénomène gagne du terrain et fragilise la démocratie.

De l’exclusion sociale à l’exclusion politique

Pour le mesurer, on dispose d’un instrument mis au point dans les années 1990 afin de détecter les personnes socialement vulnérables, le score Epices (pour Évaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les centres d’examens de santé). Outre la pauvreté et les privations matérielles, l’indicateur repère l’isolement social et culturel des individus, à partir de 11 questions simples auxquelles les enquêtés doivent répondre par « oui » ou par « non ».

Les réponses permettent de les classer sur un gradient de précarité croissante allant de 0 à 100. Par convention, une personne est considérée comme précaire lorsque son score Epices est égal ou supérieur à 30.

En 2022, au lendemain du scrutin présidentiel, c’est le cas de 29 % d’un échantillon représentatif de la population inscrite sur les listes électorales, soit un chiffre nettement plus élevé que celui du chômage (7,7 %) ou de la pauvreté monétaire (14,4 %).

Cette précarité est en train de se diffuser, touchant même les tranches de revenus intermédiaires (22 %) et les diplômés du supérieur (14 %). Et elle a des conséquences politiques majeures.

Sur la base de cette même enquête, la conclusion est sans appel : l’exclusion sociale va de pair avec l’exclusion politique. En 2022, la propension à se désintéresser de la politique, à ne se sentir proche d’aucun parti et à bouder les urnes est deux fois plus fréquente chez les 20 % de la population les plus précaires (quintile 5) que chez les 20 % les moins exposés à la précarité (quintile 1).

Pareillement, la proportion d’abstentionnistes aux deux tours est trois fois plus importante dans le premier groupe, celui des plus précaires.

Et cet effet politique de la précarité se maintient, quels que soient le genre, l’âge, le niveau de diplôme et de revenu, la taille de la commune de résidence, la pratique religieuse ou l’origine des sondés.

L’insécurité sociale favorise avant tout le retrait du politique. S’inscrire ou aller voter passent au second plan quand la préoccupation première est de survivre. Du coup, la voix des plus précaires est inaudible. Un rapport de l’Association américaine de science politique (APSA) sur les conséquences politiques des inégalités sociales aux États-Unis le disait joliment, les riches ont l’oreille des dirigeants, parce qu’ils « rugissent », leur voix porte, tandis que les pauvres eux « chuchotent quand ils ne se taisent pas. On ne les entend que par intermittence, par exemple lors de la mobilisation des gilets jaunes que les ouvriers et les employés précarisés ont été les plus nombreux à soutenir, avec le sentiment de retrouver leur dignité dans cette colère.

Comment l’exclusion sociale influence les choix électoraux

L’effet de l’insécurité sociale sur les choix électoraux est plus complexe. Les précaires forment un groupe qui n’est ni socialement ni politiquement homogène, et leurs choix évoluent dans le temps.

Lors de la présidentielle de 2012, nous avions mené une enquête sur les effets de la précarité, mesurée par le même score Epices. Elle montre l’absence de relation statistiquement significative entre le vote pour Marine Le Pen au 1er tour et le degré de précarité sociale. Malgré sa popularité chez les plus démunis, c’est la gauche qui a leur faveur. Au 1er tour, les voix recueillies par les candidats et candidates écologistes, de gauche et d’extrême gauche passent de 43 % chez les moins précaires à 51 % chez les plus précaires. Au second tour, les scores de François Hollande passent de 49 % chez les moins précaires à 63 % chez les plus précaires.

Les entretiens menés parallèlement à l’enquête par sondage de 2012 auprès de personnes en situation de grande précarité dans les agglomérations de Paris, Grenoble (Isère) et Bordeaux (Gironde) montrent qu’entre Nicolas Sarkozy « le président des riches » et le candidat socialiste il n’y avait pas d’hésitation possible, pour elles la gauche c’était « le socialnbsp;», la gauche c’était « le cœur ».

Cinq ans après, la gauche a déçu l’électorat précaire, qui se tourne vers Marine Le Pen. À l’élection présidentielle de 2017, au 1er tour son score passe de 11 % chez les moins précaires à 36 % chez les plus précaires. Au second tour, c’est 19 % chez les moins précaires contre 53 % chez les plus précaires.

Il en va de même lors de l’élection présidentielle de 2022 : le score de Marine Le Pen au premier tour est trois fois plus élevé chez les personnes les plus précaires comparées aux moins précaires. Au second tour, il est trois fois et demi plus élevé.

Mais dans le contexte particulier des législatives anticipées de 2024, on observe chez les plus précaires un retour en grâce de la gauche, les chances qu’ils votent pour le Nouveau Front populaire égalant alors celles de voter pour le RN.

Contrairement aux idées reçues, le vote des précaires pour l’extrême droite n’est donc pas inéluctable. Il y a plutôt, en fonction du contexte politique, un vote de rejet du pouvoir en place, contre Nicolas Sarkozy hier, contre François Hollande en 2017, contre Emmanuel Macron depuis 2022.

Demain, il peut se traduire par un vote aussi bien pour Marine Le Pen que pour la gauche, comme ce fut le cas aux législatives de 2024, quand la gauche unie retrouvait grâce aux yeux de ces oubliés de la démocratie, en promettant d’en finir avec la brutalité des années Macron.

Nonna Mayer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:17

Moins de déchets mais un tri encore imparfait : plongée dans les poubelles des Français

Texte intégral (1612 mots)

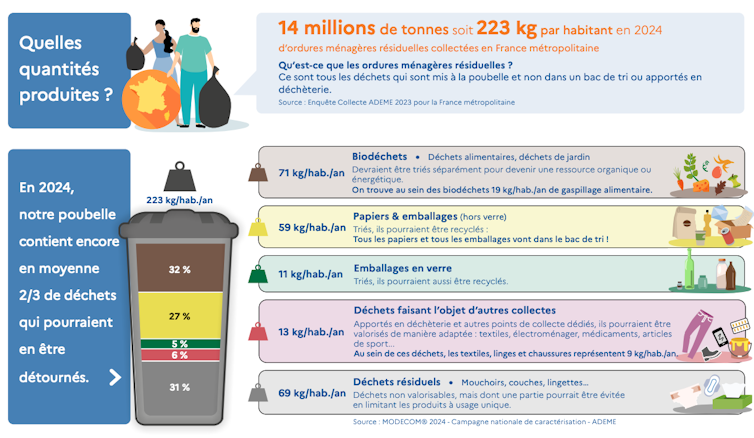

Que contiennent vraiment nos poubelles et comment leur composition a-t-elle évolué au cours des dernières années ? Une vaste étude de l’Ademe révèle les progrès du tri en France : la poubelle grise s’allège et les nouvelles filières de collecte s’inscrivent peu à peu dans les habitudes. Pourtant, un peu moins de 70 % du contenu de nos poubelles grises ne devrait pas s’y trouver : des axes de progression restent donc à développer.

Nos déchets constituent, sans doute, l’objet le plus tangible qui nous lie aux enjeux écologiques. Nous utilisons une poubelle plusieurs fois par jour et c’est, pour beaucoup d’entre nous, le premier sujet par lequel nous avons été sensibilisés à l’environnement. Au cours des dernières décennies, le tri et ses évolutions se sont peu à peu inscrits dans nos habitudes, même s’il reste une marge de progression pour qu’il soit parfaitement mis en œuvre.

Afin de comprendre comment la composition des déchets a évolué dans le temps, l’Agence de la transition écologique (Ademe) a fait l’exercice de se plonger dans le contenu de nos poubelles. L’enjeu était de connaître leur composition détaillée dans un certain nombre de communes, selon des protocoles et des plans d’échantillonnage bien précis afin de s’assurer que ces chiffres soient représentatifs. Ces résultats, publiés fin 2025, ont porté sur les chiffres de 2024.

De telles études avaient déjà été menées par le passé : en 1993, en 2007 puis en 2017. L’objectif, désormais, est d’annualiser cette enquête afin de mieux évaluer l’efficacité des politiques publiques de gestion des déchets. Une démarche qui permet d’identifier les gisements de déchets d’emballages plastiques, autrement dit les potentiels de valorisation à développer. En se penchant sur chaque type de déchets, ce premier travail livre déjà un certain nombre d’enseignements.

La poubelle grise au régime : 44 % moins lourde qu’il y a trente ans

Débutons par la fameuse poubelle grise vouée aux ordures ménagères résiduelles. Entre 1993 et 2024, son poids moyen a diminué de 44 %, passant de 396 kg à 223 kg par habitant. Un résultat encourageant, qui s’explique en partie par l’accroissement au cours de cette période de la mise en place du tri, qui n’était pas généralisé il y a trente ans.

Depuis 2017 en particulier, des progrès notables ont eu lieu : 30 kg en moins, là aussi, sans doute, grâce à l’amélioration du tri à la source et la mise en place de la collecte des biodéchets, qui ont chuté de 10 % sur cette période dans les poubelles grises.

Ce bilan appelle toutefois quelques nuances. Certes, le poids de nos poubelles grises diminue, mais, aujourd’hui encore, 69 % des déchets présents dans les poubelles grises ne devraient pas s’y trouver. Une proportion qui n’évolue pas. Leur composition se répartit comme suit :

un tiers correspond à des biodéchets ;

près d’un autre tiers, à des emballages et des papiers destinés à la poubelle jaune ;

5 %, à du verre ;

et 6 %, à des déchets qui devraient faire l’objet d’autres collectes, en particulier textiles et électroniques.

Par ailleurs, si la part des biodéchets et certains emballages et papiers recyclables ont diminué (respectivement, de 10 et 17 % en moins), la quantité de textiles sanitaires (couches, lingettes, essuie-tout, etc.), en revanche, connaît une forte hausse.

À lire aussi : L’histoire peu connue du compost en France : de la chasse à l’engrais à la chasse au déchet

Dans les poubelles jaunes : moins de papiers mais plus d’erreurs

Du côté des déchets de la poubelle jaune, vouée aux emballages et au papier, la tendance est inverse. Leur poids, qui s’élève aujourd’hui à 52,8 kg par an et par habitant, a légèrement augmenté. Ils représentaient 49,4 kg en 2017, contre 45,8 en 2007. Cette hausse de 15 % en plus de quinze ans est logique, le tri étant depuis entré dans les mœurs et ses consignes ayant été élargies. Ce chiffre est une bonne nouvelle : les Français trient davantage.

Toutefois, on observe en même temps une augmentation des erreurs de tri, avec une part de déchets non conformes en progression depuis 2017. Ainsi, en 2024, ces erreurs concernent 19 % des déchets qui se retrouvent dans les bacs jaunes, contre 12,4 % en 2017. Dans la grande majorité, elles concernent des déchets résiduels qui devraient être dans la poubelle grise.

On y observe par ailleurs une forte diminution des papiers entre 2017 et 2024, probablement liée à la numérisation des usages, et au contraire une hausse des cartons – sans doute causée par la progression des livraisons du fait du commerce en ligne – et des emballages plastiques. Cela se rattache à l’extension des consignes de tri en 2023 à l’ensemble des emballages plastiques, qui semble produire des effets.

Une appropriation progressive du tri des biodéchets

Depuis la généralisation du tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024, les collectivités territoriales se sont massivement mobilisées. Aujourd’hui, la quasi-totalité d’entre elles propose une solution de proximité (compostage individuel ou partagé) tandis qu’environ 30 % ont également déployé un service de collecte spécifique.

En moyenne, 13 % des déchets déposés dans les bacs de biodéchets sont des erreurs de tri. Le contenu de ces bacs se compose majoritairement de biodéchets alimentaires (69 %), dont 12,5 % relèvent encore du gaspillage alimentaire, et de déchets verts (5,5 %).

Le bilan est donc plutôt positif. Des disparités territoriales subsistent toutefois, notamment entre les collectivités ayant installé une collecte séparée et celles qui privilégient uniquement des solutions de compostage de proximité. Les études annuelles permettront de voir à quelle vitesse la pratique se généralise, à la fois par la mise en place de solutions par les communes et l’appropriation par les citoyens.

Un dernier aspect pointé par l’étude concerne les déchetteries, où la composition des bennes de tout-venant présente une grande diversité, avec 75 % de déchets qui devraient être traités en amont par une filière responsabilité élargie du producteur, dite filière REP, particulière – notamment pour les produits de matériaux de construction du bâtiment, qui occupent un quart des bennes. Cela témoigne d’une forte marge de manœuvre existante sur la structuration des filières REP, et sans doute d’une amélioration de l’information vis-à-vis des usagers.

De manière générale, l’étude menée ici se concentre sur une caractérisation des déchets ménagers et apporte des résultats encourageants sur l’impact des politiques publiques. Elle mériterait toutefois d’être complétée par une approche comportementale auprès des ménages afin de mieux comprendre les freins et les obstacles qui expliquent, notamment, que 69 % du contenu des poubelles grises n’y ait pas sa place.

Romuald Caumont ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:16

Pour les enfants, le pouvoir a-t-il un genre ?

Texte intégral (1988 mots)

Grandissant dans un environnement imprégné par la mise en scène du pouvoir masculin, les enfants sont très tôt sensibles aux stéréotypes de genre. Comment cela influence-t-il leurs attitudes ? Considèrent-ils alors le pouvoir féminin comme moins légitime ? Ou se positionnent-ils contre les clichés ? La recherche fait avancer notre connaissance de ces représentations enfantines.

Exercer le pouvoir ? « Les garçons, ça leur va bien ! » Voilà ce que nous a répondu Léo, 5 ans, lors d’un entretien, et ces propos interrogent. Se pourrait-il que les enfants intériorisent si jeunes l’idée que le pouvoir est une affaire masculine et que les filles, dans leurs interactions avec les garçons, doivent se rallier à leurs décisions ?

Depuis longtemps, les travaux en psychologie ont montré que des stéréotypes, conformes aux normes sociales genrées, émergent à un âge précoce. Les enfants associent à chaque genre des normes d’apparence, des types de jeux, mais aussi des compétences et des comportements distincts.

Par exemple, la littérature scientifique met en évidence une opposition entre les comportements agentiques, comme l’affirmation de soi, la compétition ou l’agressivité, davantage associés aux garçons, et les comportements communaux, renvoyant au « care » et à l’attention à autrui, plus souvent associés aux filles. Cette approche, centrée sur l’attribution de caractéristiques individuelles, a toutefois négligé la manière dont les enfants conçoivent les interactions sociales genrées.

C’est dans cette perspective que s’inscrivent nos travaux. Dans le cadre du projet CHILD-GAP, soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), nous examinons ces représentations des dynamiques de pouvoir – par exemple, lorsqu’un individu impose ses choix à un autre.

Associer pouvoir et masculinité ? Ce qu’en pensent les enfants

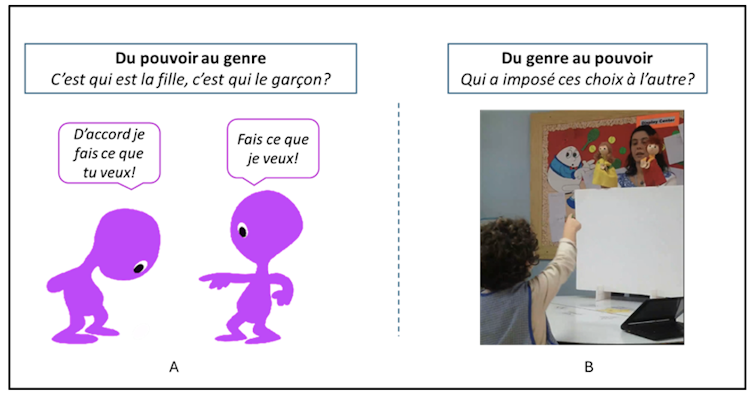

Lors d’une recherche antérieure menée en France, au Liban et en Norvège, nous avons présenté à des enfants de 3 à 6 ans une situation montrant deux personnages en interaction, l’un dominant et l’autre subordonné.

Nous leur avons ensuite demandé de deviner quel était le genre de chacun (du pouvoir au genre, voir Figure A). À partir de 4 ans, dans les trois pays, les filles comme les garçons voyaient en majorité un personnage masculin exerçant le pouvoir sur un personnage féminin.

Pour autant, les filles ne se rangent pas toujours derrière cette vision genrée du pouvoir. Car lorsque notre expérimentation a adopté une logique inverse, consistant non plus à deviner le genre des personnages à partir d’une situation de pouvoir (du pouvoir au genre, Figure A), mais à deviner qui exerçait le pouvoir dans un scénario opposant un duo mixte de marionnettes (du genre au pouvoir, Figure B), les réponses différaient selon le genre des participants.

Les garçons (73 %) associaient encore le pouvoir au masculin, mais cette tendance avait disparu chez les filles (44 %). Il est probable que des mécanismes de valorisation de son propre genre soient ici à l’œuvre : chez les garçons, ils renforceraient l’association entre pouvoir et masculinité ; chez les filles, ils tendraient à la contrecarrer, sans pour autant l’inverser.

Des stéréotypes de genre à la prescription de comportements

Lorsque l’on demande aux enfants de raisonner sur les groupes sociaux, ils ont tendance à transformer les régularités qu’ils observent (c’est-à-dire le monde tel qu’il est) en règles (soit le monde tel qu’il doit être). Par exemple, dans une recherche menée aux États-Unis, des enfants ont observé deux groupes de personnages consommant chacun un aliment spécifique. Mais lorsque l’un des personnages s’est mis à adopter l’habitude alimentaire de l’autre groupe, les enfants ont désapprouvé son comportement.

C’est ce glissement qui rend les stéréotypes de genre problématiques : ils peuvent se transformer en prescriptions implicites façonnant le regard sur autrui, ou sur soi-même. De tels biais existent chez l’adulte. Des travaux sur l’« effet backlash » montrent que les femmes sont davantage critiquées, et pénalisées sur le plan économique, que les hommes lorsqu’elles affichent du pouvoir.

L’association entre pouvoir et masculinité se traduirait-elle aussi par des attitudes prescriptives chez l’enfant ? Pour répondre à cette question, nous avons présenté à 653 participants de 3 à 8 ans des saynètes dans lesquelles un personnage imposait ses choix de jeux à un autre. Certaines de ces interactions étaient non mixtes (fille > fille ou garçon > garçon), et d’autres étaient mixtes, allant soit dans le sens du stéréotype (garçon > fille), soit dans le sens inverse (fille > garçon).

Pour saisir les attitudes des enfants, nous leur avons demandé de répartir trois autocollants entre les deux personnages. Ils pouvaient ainsi choisir d’avantager le personnage dominant, reconnaissant la légitimité de sa position, ou de favoriser le subordonné pour compenser l’inégalité initiale. Restait alors à savoir si un biais en faveur du dominant masculin allait émerger.

Les résultats n’ont pas confirmé cette hypothèse. Au niveau global, les enfants interrogés n’ont pas plus avantagé le pouvoir quand il était exercé par un garçon plutôt que par une fille. Ces résultats pourraient plaider pour l’hypothèse d’une émergence plus tardive d’une telle tendance.

Valoriser son groupe de genre

Au-delà de l’absence de favoritisme envers le pouvoir masculin, nous avons pu observer deux résultats. Le premier fut une influence de l’âge, déjà mise en évidence dans d’autres études : les plus jeunes (3-4 ans) ont privilégié le personnage dominant, tandis que les enfants de 7-8 ans ont favorisé le personnage subordonné. En grandissant, les enfants tendent donc à juger négativement les asymétries de pouvoir, du moins dans des contextes de jeu comme celui étudié ici.

À lire aussi : Les jeux d’enfants ont-ils un genre ?

La seconde observation fut que les enfants ont donné plus d’autocollants au personnage de leur genre. Cela s’est avéré particulièrement marqué chez les filles, qui ont privilégié le personnage féminin plus fortement que ne l’ont fait les garçons avec le personnage masculin.

Dans le cas particulier des relations de pouvoir, la valorisation de son groupe de genre pourrait ainsi agir comme un contrepoids aux stéréotypes. Nous avons d’ailleurs pu observer ce favoritisme dans d’autres situations. Dans une étude qui examinait les tendances affiliatives, nous avons montré à des enfants de 3 à 6 ans des conflits de ressource entre une femme et un homme, puis nous leur avons demandé avec qui ils préféreraient jouer. Leurs choix se sont portés sur le personnage victorieux, mais uniquement lorsqu’il était du même genre qu’eux.

À lire aussi : Insultes entre élèves : lutter contre le sexisme dès l’école primaire

Dans une autre étude, nous avons cette fois utilisé un test d’association implicite pour déceler les attitudes automatiques que les enfants peuvent avoir face au pouvoir genré. Il s’agissait ici d’établir si l’association « pouvoir masculin = positif » était plus automatique que « pouvoir féminin = positif ». Une fois encore, c’est un effet en faveur de son propre genre qui fut observé : les filles associaient plus rapidement un stimulus positif (un smiley) à une image montrant une femme en train de diriger un homme, alors que les garçons faisaient plus rapidement l’association inverse.

Pour conclure, citons Mia, âgée de 7 ans, qui, dans l’une de nos études en cours, a choisi de s’attribuer une position dominante face à un personnage masculin : « Ça fait du bien ! C’est toujours les garçons qui commandent. » Alors que la lucidité de Mia quant à l’existence d’une hiérarchie genrée ne fait ici aucun doute, cela ne l’amène pourtant pas à s’y soumettre. À la lumière de nos résultats, il apparaît que l’identification à son groupe de genre ainsi qu’une préférence croissante pour l’égalité alimentent cette résistance.

Jean-Baptiste Van der Henst a reçu des financements de l'ANR, du CNRS, de l'INSERM, de la Fondation de France, de la région Rhône Alpes, et de l'Université de Lyon 1.

Alexandre Foncelle a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche.

Anna Eve Helmlinger a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche.

Cristina-Ioana Galusca a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche, de Carnot Cognition, de Cercog (Université Grenoble Alpes) et de Diverse Intelligences Summer Institute (Templeton Foundation).

Elodie Barat a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR) .

Hélène Maire a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche.

Rawan Charafeddine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:15

Ce qu’un plat de la Renaissance révèle sur la bibliothèque d’Isabelle d’Este

Texte intégral (1975 mots)

On a coutume de dire « servi sur un plateau d’argent ». Mais c’est grâce au décor peint d’un plat en céramique qu’a été résolue une petite énigme historique, en découvrant que la « première dame de la Renaissance », Isabelle d’Este, était la propriétaire d’un manuscrit aujourd’hui conservé à Paris.

Cette céramique, de style majolique, comporte trois imprese, c’est-à-dire des emblèmes qui étaient utilisés à la Renaissance comme insignes personnels. On voit, sous un blason, une partition musicale ; sur une balustrade au premier plan, on peut lire la devise latine Nec spe nec metu (« Ni par l’espoir ni par la crainte ») et, répété deux fois, un nombre latin, XXVII (27).

J’avais déjà vu ce numéro quelques années auparavant, dans une décoration figurant sur la première page d’un manuscrit à la Bibliothèque nationale de France à Paris, non loin de l’endroit où le plat en majolique était exposé, prêté temporairement par le Victoria-and-Albert Museum à la Fondation Al Thani Collection. Le manuscrit était une copie partielle d’un manuscrit perdu, et j’essayais de déterminer d’où il provenait.

Les armoiries et les différentes « imprese » étaient toutes celles d’Isabelle d’Este (1474-1539), marquise de Mantoue, fille d’Hercule Ier d’Este duc de Ferrare et d’Éléonore d’Aragon, fille du roi de Naples Ferdinand Ier. La réponse m’est soudain apparue comme une évidence : le manuscrit parisien se trouvait à l’origine dans sa bibliothèque personnelle.

Bien qu’elle se soit mariée à seulement 16 ans, Isabelle était une femme extrêmement cultivée. Cela l’a probablement aidée à jouer son rôle dans la gouvernance de Mantoue, en particulier lorsque son mari Francesco Gonzaga (dit François II de Mantoue) partit combattre dans les guerres italiennes, puis fut fait prisonnier. Elle disposait également de ressources financières personnelles considérables et était libre de dépenser son argent comme elle le souhaitait, ce qui lui a permis de devenir la plus importante collectionneuse de la Renaissance italienne.

Mécène des arts, Isabelle a été représentée sur des médailles, des peintures et des dessins par plusieurs artistes, dont Léonard de Vinci. Pour abriter ses antiquités et ses œuvres d’art, elle a aménagé certaines pièces de ses appartements. L’une d’elles était connue sous le nom de studiolo, une pièce consacrée à la lecture et à l’écriture privées. De nombreux artistes de renom ont été chargés de réaliser des peintures pour le décorer, de même que son appartement à Mantoue, où elle s’est installée après la mort de son mari en 1519.

La vaste bibliothèque d’Isabelle y était également conservée. Un inventaire partiel dressé après sa mort révèle qu’elle ressemblait davantage aux bibliothèques des hommes de l’élite de la Renaissance qu’à celles des femmes nobles de son époque. Elle se composait principalement d’ouvrages contemporains et profanes, plutôt que de volumes hérités et de textes religieux, et contenait une proportion inhabituellement élevée de livres manuscrits.

Au cours de sa vie, Isabelle utilisa au moins huit imprese différentes. Il pouvait s’agir de marques de propriété, comme on le voit sur le manuscrit parisien et l’assiette du Victoria-and-Albert Museum, ainsi que sur les 23 autres pièces survivantes de son service de table. Cependant, elles étaient également destinées à transmettre des messages codés.

Une impresa de la Renaissance contenait une sorte de déclaration personnelle concernant la situation, la philosophie, les aspirations et les qualités personnelles de son titulaire. Contrairement aux armoiries, qui étaient héritées, elle n’exprimait rien en rapport avec la lignée familiale ou le statut social, pouvait être utilisée par toute personne qui décidait d’en concevoir une et pouvait être modifiée ou abandonnée à volonté.

Comme sa véritable signification nécessitait une interprétation, une impresa était souvent ambiguë. Les silences (pauses dans la musique) visibles sur la partition musicale représentés sur ce plat peuvent signifier le silence, une vertu associée aux femmes à l’époque. Par leur symétrie, ils peuvent aussi symboliser un principe d’équilibre, à l’instar de la devise latine. Quelle que soit sa signification, c’est celle qu’Isabelle a choisie pour orner les robes qu’elle portait lors d’occasions spéciales, notamment le mariage de son frère Alphonse avec Lucrezia Borgia en 1502.

La marquise n’appréciait pas les explications trop compliquées de ses imprese. En 1506, lorsque l’auteur Mario Equicola écrivit un livret sur sa devise latine, elle déclara dans une lettre à sa mécène, une femme de la noblesse, « nous ne l’avons pas créée avec autant de mystères qu’il lui en a attribués ».

La devise latine d’Isabelle fut, fait inhabituel, réutilisée par d’autres, notamment par l’un de ses fils et par un roi d’Espagne. Ce ne fut pas le cas de l’énigmatique nombre XXVII. Sa présence sur la première page du manuscrit parisien prouve donc qu’il appartenait à Isabelle.

Il existait déjà d’autres indices de cette appartenance. Le manuscrit parisien est une copie partielle de la Raccolta Aragonese, une anthologie de poèmes italiens anciens rares, offerte par l’homme d’État Lorenzo de Médicis à Federico d’Aragona, fils du roi de Naples, vers 1477. Dernier souverain de sa dynastie, Federico s’exila en France avec ses livres.

Après sa mort, la plupart de ses livres sont passés entre les mains de sa veuve, qui s’est installée à Ferrare sous la protection de la famille d’Isabelle. Ses lettres révèlent que, en janvier 1512, elle a réussi à emprunter la collection :

« Le livre des premiers poètes vernaculaires que Votre Majesté a eu la bonté de me prêter, je le conserverai avec tout le respect et la révérence qui lui sont dus, et il ne tombera entre les mains de personne d’autre. Dès que j’aurai fini de le lire, je le renverrai à Votre Majesté, que je remercie pour sa grande humanité à mon égard. »

Isabelle ne mentait pas. Elle voulait ce livre en raison de la rareté de son contenu, et elle aimait être la seule ou presque la seule propriétaire des textes. Nous pouvions déjà émettre l’hypothèse qu’elle en avait commandé une copie, et nous savons maintenant que c’est vrai. Grâce à son initiative, ces poèmes rares ont bénéficié d’une plus large diffusion, mais ni elle ni son correspondant n’auraient pu le prévoir.

Maria Clotilde Camboni ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:14

La transparence fiscale des entreprises commence dans les conseils d’administration

Texte intégral (1505 mots)

La fiscalité des grandes entreprises semble parfois opaque en dépit des demandes de la société civile, des incitations ou des lois. Quel est le facteur déterminant qui incite une entreprise à être plus ou moins transparente en matière de fiscalité ?

Alors que la fiscalité des grandes entreprises cotées et les exigences de transparence liées aux critères de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) occupent une place croissante dans le débat public en France et en Europe, une question reste largement sous-estimée : qui décide concrètement de ce que ces entreprises révèlent sur leurs impôts ? Derrière les obligations réglementaires, la réponse se trouve souvent au cœur de la gouvernance des entreprises, dans les conseils d’administration.

Ces dernières années, les gouvernements européens ont multiplié les initiatives pour lutter contre l’évitement fiscal et renforcer la transparence. Reporting, pays par pays, obligations de publication extra-financière, nouvelles normes de durabilité : les entreprises doivent désormais expliquer non seulement combien d’impôts elles paient, mais aussi où et comment elles les paient. Cette évolution répond à une attente sociale forte. L’impôt sur les sociétés finance des services publics essentiels, et les révélations successives sur les pratiques fiscales de certaines multinationales ont durablement fragilisé la confiance du public.

À lire aussi : Responsabilité sociale des entreprises : un droit fiscal à contre-courant ?

Pourtant, malgré des règles de plus en plus détaillées, la transparence fiscale reste très inégale. À obligations comparables, certaines entreprises publient des informations précises sur leur stratégie fiscale, leurs risques et leur contribution économique dans chaque pays, tandis que d’autres se limitent au strict minimum légal. Ces écarts ne s’expliquent pas uniquement par la réglementation.

La transparence fiscale, un choix de gouvernance

La transparence fiscale n’est pas seulement une affaire de conformité juridique : c’est aussi un choix de gouvernance. Lorsqu’un sujet est politiquement sensible et potentiellement coûteux en termes de réputation, comme la fiscalité, les décisions ne relèvent pas uniquement des experts techniques. Elles sont arbitrées au plus haut niveau de l’entreprise, celui du conseil d’administration.

Depuis une dizaine d’années, de nombreuses entreprises ont cherché à intégrer la fiscalité dans leur approche de la responsabilité sociétale et environnementale. Dans ce contexte, un outil de gouvernance s’est largement diffusé : la création d’un comité du conseil d’administration consacré à la RSE, parfois appelé comité RSE ou comité durabilité. Chargés de superviser les enjeux sociaux, éthiques et environnementaux, ces comités sont souvent présentés comme la preuve de l’engagement des entreprises envers leurs parties prenantes.

Mais ces comités ont-ils un impact réel sur les pratiques, ou servent-ils surtout à afficher de bonnes intentions ? C’est précisément cette question qu’examine une étude récente.

Inscrire la fiscalité dans une stratégie globale

Notre étude académique, fondée sur une analyse quantitative de données européennes portant sur des grandes entreprises cotées, analyse le lien entre la présence de comités RSE au niveau du conseil d’administration et la qualité des informations fiscales publiées dans les rapports annuels, en utilisant le cadre fourni par PwC comme base de l’indice de divulgation fiscale. Plutôt que de s’appuyer sur des notations RSE globales, l’analyse se concentre sur ce que ces entreprises disent concrètement de leur fiscalité : stratégie fiscale, gestion des risques, impôts payés et contribution économique dans les pays où elles opèrent.

Les résultats sont nets. En moyenne, les entreprises dotées d’un comité RSE sont plus transparentes sur le plan fiscal. Elles expliquent davantage comment la fiscalité s’inscrit dans leur stratégie globale et comment elles contribuent aux finances publiques. Cela suggère que le fait d’attribuer explicitement la responsabilité des enjeux sociaux au niveau du conseil d’administration favorise une approche plus ouverte de la fiscalité. Les résultats de l’étude montrent que les entreprises disposant d’un comité RSE présentent un niveau de transparence fiscale significativement plus élevé que celles qui n’en ont pas.

Une question de composition et de fonctionnement

Tous les comités RSE ne produisent cependant pas les mêmes effets. Leur efficacité dépend fortement de leur composition et de leur fonctionnement. L’un des résultats les plus marquants concerne le rôle du dirigeant exécutif. Lorsque le directeur général siège au comité RSE, le niveau de transparence fiscale est significativement plus faible. Ces entreprises divulguent moins d’informations sur leurs stratégies fiscales et leurs risques.

Ce constat met en lumière une tension centrale de la gouvernance d’entreprise. Les dirigeants exécutifs ont de fortes incitations à maîtriser le risque réputationnel et à limiter l’exposition publique, en particulier sur des sujets politiquement sensibles comme l’impôt. Lorsque le pouvoir exécutif domine la gouvernance RSE, la transparence tend à reculer.

À l’inverse, certaines caractéristiques apparaissent favorables à l’ouverture. Les entreprises dont le comité RSE est présidé par une femme publient en moyenne davantage d’informations fiscales. De même, les comités comprenant une proportion plus élevée de membres disposant d’une formation avancée, comme un MBA ou un doctorat, sont associés à une transparence accrue. La fiscalité est un sujet complexe, et un manque d’expertise ou de confiance technique peut conduire les conseils d’administration à éviter la divulgation plutôt qu’à s’y confronter.

Un frein à l’évitement fiscal

La transparence fiscale ne se limite pas à un exercice de communication. Elle a des effets concrets sur les comportements. Les entreprises les plus transparentes sont aussi celles qui recourent le moins à des stratégies d’optimisation fiscale agressives. Expliquer en détail sa stratégie fiscale rend certaines pratiques plus difficiles à justifier et plus faciles à contester.

Pour les régulateurs, cet enseignement est central. La transparence n’est pas seulement un outil d’information à destination des investisseurs ou du public. Elle peut aussi jouer un rôle disciplinaire, en complément des mécanismes formels de contrôle et de sanction.

Des choix très concrets

Alors que la France et l’Union européenne misent de plus en plus sur des dispositifs fondés sur la transparence, qu’il s’agisse de fiscalité ou de durabilité, ces résultats invitent à élargir le regard. Imposer des obligations de publication est nécessaire mais insuffisant. La manière dont les entreprises organisent la gouvernance de ces sujets sensibles est tout aussi déterminante.

La transparence fiscale ne commence ni dans l’administration fiscale ni dans les annexes d’un rapport annuel. Elle prend forme dans les conseils d’administration, à travers des choix très concrets : qui supervise la fiscalité ? Avec quelle indépendance et avec quelles compétences ? De ces choix dépend la capacité des entreprises à traiter la fiscalité comme une composante à part entière de leur responsabilité sociétale, et à convaincre durablement le public de la crédibilité de leurs engagements.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:14

« Nudges », sciences comportementales… Faut-il en finir avec les incitations à mieux gérer nos déchets ?

Texte intégral (699 mots)

Pour réduire la quantité de déchets, les politiques publiques misent de plus en plus sur les sciences comportementales, par exemple les « nudges ». Au risque d’invisibiliser les déterminants matériels, sociaux et politiques de la production des déchets.

Depuis une dizaine d’années, les collectivités territoriales, les agences nationales et une partie du secteur privé se sont engouffrés dans l’application des sciences comportementales à la réduction des déchets. L’idée ? Si les individus trient mal, les jettent au mauvais endroit ou en produisent trop, c’est qu’ils manquent d’information et de motivation. Il suffirait de mener des campagnes bien ciblées pour les rendre plus vertueux.

Ce récit est séduisant, car il permet d’agir vite, à moindre coût et sans remettre en cause les logiques structurelles qui génèrent les déchets. Il est pourtant réducteur, dans la mesure où il méconnaît les rapports sociaux et les inégalités. Il ramène la question politique des déchets à l’échelle individuelle : les habitants sont vus comme des acteurs indisciplinés mais rationnalisables à coup de micro-incitations.

Logique de salubrité contre récupération informelle

Sur le terrain, mes observations ethnographiques montrent que ce sujet est davantage structuré par des dispositifs sociotechniques, économiques, et organisationnels que par les intentions individuelles. Dans de nombreux quartiers, le tri est entravé par des infrastructures inadaptées : par exemple, vide-ordures encore en usage qui empêchent toute séparation des flux à la source, bacs trop éloignés ou difficilement d’accès…

Dans les quartiers populaires, des pratiques de circulation d’objets – don, récupération informelle… – se trouvent également placées sous un régime de suspicions et de sanctions. Les acteurs institutionnels chargés de la gestion des déchets valorisent avant tout une logique de salubrité et se concentrent sur l’entretien visuel de la voie publique. Le déchet y est traité comme un rebut dont il faut se débarrasser au plus vite, et non comme une ressource susceptible d’être valorisée.

Les déchets deviennent alors des marqueurs sociaux. Ils servent à requalifier des groupes, à leur attribuer des comportements naturalisés, à désigner des « responsabilités » qui coïncident souvent avec des groupes ethno-sociaux déjà stigmatisés. Les plus précaires sont ainsi les premiers visés par les dispositifs correctifs.

Un cadrage qui élude des problèmes réels

Dans ce contexte, le recours aux sciences comportementales détourne l’attention des problèmes concrets qui structurent la gestion des déchets au quotidien : infrastructures défaillantes ou mal pensées, conditions de travail éprouvantes (par exemple pour les éboueurs ou les gardiens d’immeubles), conflits entre acteurs (par exemple, entre bailleurs, métropole, prestataires…). Au lieu de rendre ces dysfonctionnements visibles, l’analyse se concentre sur le dernier maillon de la chaîne : l’habitant.

Au-delà de l’argument du coût, les institutions plébiscitent cette approche car elle évite de rouvrir le dossier, plus conflictuel, de la réduction à la source (régulation de la production par exemple) ou de la reconfiguration des infrastructures. Elle s’accorde enfin avec une conception néolibérale de l’action publique où chacun est sommé d’être responsable de son empreinte. Or, si les sciences comportementales peuvent livrer des outils ponctuels, elles ne constituent ni une théorie sociale ni une politique publique durable.

Service Environnement ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:13

L’affaire Epstein et « la révolte des élites »

Texte intégral (2103 mots)

Ce qui transparaît à tort ou à raison derrière les révélations liées à l’affaire Epstein, c’est une forme de solidarité interne propre à l’ensemble des « élites mondialisées », et leur conviction d’exister au-dessus de la loi commune. Chaque nouvel élément de preuve renforce le sentiment, auprès de très nombreux citoyens de divers pays, que ces élites se seraient révoltées contre les règles censées s’imposer à tout un chacun, et auraient ainsi trahi le contrat démocratique – ce qui souligne une fois de plus la justesse de l’analyse formulée par Christopher Lasch dans la Révolte des élites et la trahison de la démocratie, un ouvrage paru il y a déjà près de trente ans…

L’affaire Epstein apparaît aujourd’hui comme le révélateur d’une crise profonde de légitimité des élites occidentales. Au-delà de l’horreur des crimes commis et du système de prédation sexuelle mis au jour, ce scandale a surtout exposé l’existence d’un entre-soi où richesse extrême, influence politique et prestige social semblent avoir constitué, sinon une protection absolue, du moins un amortisseur face aux mécanismes ordinaires de la justice.

L’image qui en résulte est celle d’une élite mondialisée évoluant dans des espaces séparés, disposant de ressources juridiques, relationnelles et symboliques inaccessibles au commun des citoyens.

Des personnalités de premier plan citées dans les archives Epstein

La déclassification de nouvelles pièces judiciaires le 30 janvier 2026 a ravivé cette perception. Dans ces documents, largement commentés mais juridiquement hétérogènes – témoignages, dépositions, correspondances, carnets d’adresses –, sont mentionnées de nombreuses personnalités issues du monde politique, économique et culturel. Il convient de rappeler que la simple présence d’un nom dans ces archives ne constitue pas en soi une preuve de culpabilité ni même d’implication criminelle : il s’agit souvent de personnes ayant croisé Epstein dans des contextes mondains ou professionnels. Néanmoins, l’effet symbolique est considérable, car il renforce l’idée d’une proximité structurelle entre les sphères du pouvoir et un individu devenu l’incarnation de la corruption morale.

Parmi les figures dont l’évocation est le plus commentée figurent l’ancien président des États-Unis Bill Clinton, dont les contacts avec Epstein étaient déjà connus et documentés, ainsi que l’ex-prince britannique Andrew, dont les liens avec le pédocriminel ont donné lieu à une procédure civile conclue par un accord financier en 2022, ce qui ne l’a pas empêché d’être brièvement arrêté par la justice de son pays ce 19 février.

Le nom de Donald Trump apparaît également dans certains témoignages historiques relatifs à la sociabilité mondaine new-yorkaise des années 1990 et 2000, sans que ces mentions n’aient débouché sur des poursuites. D’autres personnalités du monde des affaires et de la technologie, telles que Bill Gates, ont été citées pour des rencontres ou échanges passés, déjà reconnus publiquement par les intéressés. La médiatisation de ces noms contribue à construire une cartographie imaginaire du pouvoir global, où se croiseraient dirigeants politiques, magnats financiers et figures de la philanthropie.

L’image d’un « État profond » mondial

C’est dans ce contexte que s’est imposée, dans certains segments de l’opinion, l’idée d’un « deep state », c’est-à-dire d’un État parallèle informel composé de réseaux politiques, administratifs, financiers et sécuritaires capables d’échapper au contrôle démocratique. L’affaire Epstein apparaît dans cette vision des choses comme la preuve de l’existence d’un système de protection mutuelle au sommet, où les élites se préserveraient collectivement des conséquences judiciaires de leurs actions.

Si cette lecture relève souvent d’une extrapolation conspirationniste, elle traduit néanmoins une défiance radicale envers la transparence des institutions. L’absence perçue de responsabilités clairement établies alimente l’hypothèse d’un pouvoir occulte plutôt que celle, plus prosaïque, de dysfonctionnements institutionnels et judiciaires.

Ce phénomène illustre la thèse développée par l’historien américain Christopher Lasch en 1995 dans un ouvrage qui a eu un important retentissement, la Révolte des élites : la sécession progressive des classes dirigeantes vis-à-vis du reste de la société. Selon Lasch, les élites contemporaines ne se définissent plus par leur responsabilité envers la nation ou la communauté, mais par leur capacité à circuler dans des réseaux transnationaux fondés sur la richesse, l’éducation et l’influence.

L’affaire Epstein incarne cette mondialisation des élites, dont les liens personnels transcendent les frontières politiques et idéologiques. La fréquentation d’un même individu par des responsables issus de camps opposés alimente l’idée d’une homogénéité sociale au sommet, par-delà les clivages publics.

Un soupçon généralisé à l’égard des dominants

L’impact sur l’opinion est majeur. La publication des documents a renforcé la conviction d’un système à deux vitesses, où les puissants bénéficieraient d’une indulgence structurelle. Même en l’absence de preuves pénales contre la plupart des personnalités citées, la simple association symbolique suffit à nourrir la défiance. Dans un contexte déjà marqué par les inégalités économiques et la crise de la représentation démocratique, l’affaire agit comme un catalyseur du ressentiment populaire. Elle offre un récit simple et puissant : celui d’élites perçues comme moralement corrompues, protégées par leurs réseaux et déconnectées des normes qu’elles imposent au reste de la société.

Dans les discours politiques populistes et sur les réseaux sociaux, l’affaire est ainsi devenue la preuve narrative d’une collusion entre pouvoir économique, appareil d’État et sphères d’influence internationales. Le « deep state » y est décrit comme un mécanisme d’autoprotection des élites, capable d’étouffer des scandales, de ralentir les enquêtes ou de discréditer les accusations. Pourtant, aucune démonstration empirique solide n’est venue confirmer l’existence d’une structure coordonnée de cette nature. Ce décalage entre absence de preuve et persistance de la croyance révèle surtout l’ampleur de la défiance envers les institutions représentatives et judiciaires. Lorsque la confiance disparaît, l’explication conspirationniste devient psychologiquement plus satisfaisante que l’hypothèse de dysfonctionnements bureaucratiques, d’erreurs humaines ou de contraintes procédurales.

L’affaire Epstein illustre ainsi un phénomène plus large : la transformation du soupçon en grille de lecture dominante du pouvoir. Dans un contexte de polarisation politique et de circulation accélérée de l’information, chaque zone d’ombre tend à être interprétée comme la trace d’une intention cachée. Les élites apparaissent alors non seulement comme privilégiées, mais comme fondamentalement étrangères au corps social, évoluant dans un univers de règles implicites distinctes.

En définitive, l’invocation du « deep state » dans le contexte de l’affaire Epstein fonctionne moins comme une description empirique du réel que comme un symptôme politique et culturel. Elle exprime l’angoisse d’un monde perçu comme gouverné par des forces invisibles et irresponsables, ainsi que la conviction que les mécanismes démocratiques ne suffisent plus à garantir l’égalité devant la loi. L’affaire agit donc comme un miroir grossissant des fractures contemporaines : fracture de confiance, fracture sociale et fracture cognitive entre ceux qui adhèrent encore aux explications institutionnelles et ceux qui privilégient une lecture systémique du pouvoir.

Cette perception est amplifiée par la logique médiatique contemporaine, où la circulation fragmentée des informations favorise les interprétations maximalistes. Les documents judiciaires, complexes et souvent ambigus, sont réduits à des listes de noms, transformées en preuves supposées de l’existence d’un système occulte. Ainsi se construit une vision quasi mythologique du pouvoir, où l’idée d’une collusion généralisée remplace l’analyse des responsabilités individuelles et des défaillances institutionnelles concrètes.

Un moment de vérité

L’affaire Epstein révèle en définitive moins une conspiration structurée qu’une crise de confiance radicale envers les élites. Elle met en lumière la fragilité de leur légitimité dans des sociétés où l’exigence d’exemplarité est devenue centrale.

Lorsque ceux qui incarnent la réussite économique, politique ou culturelle apparaissent liés – même indirectement – à des scandales majeurs, c’est l’ensemble du pacte social qui vacille. La perception d’élites immorales protégées par un système opaque devient alors un prisme interprétatif global, susceptible d’alimenter le populisme, la défiance institutionnelle et les théories complotistes.

En ce sens, le scandale Epstein dépasse largement la chronique judiciaire. Il constitue un moment de vérité sur la relation entre pouvoir et responsabilité dans les démocraties contemporaines. La question centrale n’est plus seulement celle des crimes d’un individu, mais celle des conditions sociales et politiques qui ont rendu possible sa longévité au cœur des réseaux d’influence. Tant que cette interrogation demeurera sans réponse pleinement satisfaisante, l’affaire continuera d’alimenter l’idée d’une fracture irréversible entre les élites et le reste de la société.

Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:13

Comment Andrew Mountbatten-Windsor pourrait être retiré de la ligne de succession au trône

Texte intégral (2078 mots)

Le 30 octobre 2025, le roi Charles III retirait à son frère cadet Andrew le titre de prince, du fait de la révélation de l’étroite proximité entre ce dernier et le pédocriminel Jeffrey Epstein (Andrew avait notamment accepté de verser une forte somme à Virginia Giuffre, l’une des victimes du trafic sexuel mis en place par Epstein). L’ex-prince s’appelle donc désormais « simplement » Andrew Mountbatten-Windsor, mais reste à ce jour présent dans l’ordre de succession de la couronne britannique. De nouveaux documents relatifs à l’affaire Epstein récemment rendus publics poussent aujourd’hui la monarchie à l’exclure de cet ordre de succession, ce qui aurait aussi un impact direct sur les autres entités du royaume au sein du Commonwealth, à commencer par l’Australie.

La place d’Andrew Mountbatten-Windsor dans la succession au trône britannique semble être menacée.

Mountbatten-Windsor est actuellement huitième dans l’ordre de succession (après le prince William et ses trois enfants, puis le prince Harry et ses deux enfants) à la couronne du Royaume-Uni et de l’ensemble des quinze royaumes du Commonwealth. Il est donc assez improbable qu’il devienne un jour monarque, mais sa répudiation serait avant tout un acte symbolique.

Est-il possible de le retirer de l’ordre de succession ? La réponse est oui – mais cela demanderait du temps, et nécessiterait l’adoption de décisions en ce sens par de nombreux Parlements. Ce questionnement est particulièrement vivace aujourd’hui en Australie, l’un des quinze royaumes du Commonwealth.

Ordre de succession au trône actuel.

La ligne de succession s’applique-t-elle aux couronnes britannique et australienne ?

Quand l’Australie accède à l’indépendance, en 1901, la Couronne britannique est qualifiée d’ une et indivisible ». La reine Victoria exerce des pouvoirs constitutionnels sur toutes ses colonies, s’appuyant sur les conseils de ministres britanniques.

Mais après la Première Guerre mondiale, cette dynamique change, à la suite d’une série de conférences impériales. En 1930, les « dominions » autonomes (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, État libre d’Irlande et Terre-Neuve) obtiennent leurs propres couronnes. Ainsi, le premier ministre australien a désormais le droit de conseiller le monarque sur la nomination du gouverneur général d’Australie et sur d’autres questions fédérales australiennes.

Cependant, les lois de succession à ces diverses couronnes restent les mêmes. Il s’agit d’un mélange hétéroclite de lois anglaises, comprenant des règles générales relatives à l’héritage et des documents tels que la Charte des droits de 1689 et l’Acte d’établissement de 1701.

Ces lois sont devenues partie intégrante du droit australien au XVIIIe siècle mais, longtemps, les Parlements australiens n’avaient eu aucune possibilité de les modifier. L’adoption du Statut de Westminster en 1931 vient toutefois changer les choses. Cette charte donne aux dominions le pouvoir d’abroger ou de modifier les lois britanniques applicables dans leur pays.

Cependant, étant donné que cela pourrait engendrer des complications concernant la succession à la Couronne, un passage est inclus dans le préambule du texte, établissant que « toute modification du droit relatif à la succession au trône » devait recevoir l’assentiment des Parlements de tous les dominions ainsi que du Royaume-Uni. L’article 4 du Statut maintient le pouvoir du Parlement britannique de légiférer pour un dominion, mais uniquement à la demande et avec le consentement de celui-ci.

En 1936, lorsque le roi Édouard VIII abdique, le Parlement britannique adopte une loi modifiant les règles de succession afin d’en exclure tout enfant que le roi pourrait avoir. L’Australie consent à ce que cette loi britannique s’applique également sur son territoire.

Depuis l’adoption de l’article 1 de l’Australia Act de 1986, aucune loi du Parlement britannique ne peut désormais faire partie du droit du Commonwealth, d’un État ou d’un territoire australien. Toute modification de règles sur la succession à la Couronne d’Australie doit donc être effectuée en Australie.

Comment l’Australie pourrait-elle modifier la loi sur la succession ?

Lors de l’adoption de la Constitution du Commonwealth, la Couronne était encore considérée comme « une et indivisible ». Il n’a donc pas été prévu de disposition donnant au Parlement du Commonwealth le pouvoir de légiférer sur la succession à la Couronne. Toutefois, les rédacteurs de la Constitution ont prévu un mécanisme permettant de faire face à ce type d’évolution imprévue.

L’article 51(xxxviii) de la Constitution prévoit que le Parlement du Commonwealth australien peut exercer un pouvoir qui, en 1901, relevait uniquement du Parlement britannique, à condition d’en recevoir la demande ou l’accord de tous les États concernés. Cela signifie que les Parlements du Commonwealth et des États peuvent coopérer pour modifier les règles de succession à la Couronne d’Australie.

La question s’est posée en 2011, lorsque les différents royaumes du Commonwealth (c’est-à-dire les pays qui reconnaissaient toujours la reine Elizabeth II comme chef d’État) sont convenus de modifier les règles de succession afin de supprimer la préférence masculine et l’exclusion des héritiers ayant épousé un (ou une) catholique.

Le Parlement britannique a adopté le Succession to the Crown Act en 2013 pour donner effet à cette réforme. Il en a toutefois différé l’entrée en vigueur jusqu’à ce que les autres royaumes aient adopté des dispositions similaires. La loi britannique ne modifiait la succession que pour la Couronne du Royaume-Uni.

Certains royaumes ont estimé devoir modifier leur propre droit interne. D’autres ont considéré que cela n’était pas nécessaire, leur Constitution désignant automatiquement comme souverain la personne qui est roi ou reine du Royaume-Uni. Finalement, des lois ont été adoptées en Australie, à la Barbade, au Canada, en Nouvelle-Zélande, à Saint-Christophe-et-Niévès et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

En Australie, chacun des États fédérés a adopté une loi intitulée Succession to the Crown Act 2015. Le processus australien a été long, en raison de priorités législatives différentes, de calendriers parlementaires et de périodes électorales dans les États.

L’Australie a été le dernier pays à adopter sa loi. La modification de la succession est ensuite entrée en vigueur simultanément dans tous les royaumes concernés.

Comment le processus fonctionnerait-il aujourd’hui ?

Si l’on envisageait aujourd’hui de retirer Mountbatten-Windsor de l’ordre de succession, le gouvernement britannique chercherait probablement d’abord à obtenir l’accord des autres royaumes du Commonwealth. Même si ce n’est pas juridiquement obligatoire, une consultation est importante pour maintenir un monarque commun.

Le Parlement britannique préparerait ensuite un projet de loi servant de modèle aux autres juridictions, afin d’assurer l’uniformité des règles. Le texte préciserait si l’exclusion de Mountbatten-Windsor concernerait aussi bien ses héritières, les princesses Beatrice et Eugenie, ainsi que leurs enfants. Sous l’ancienne loi, une personne de la famille royale qui épousait un ou une catholique était considérée juridiquement « morte » afin que les droits héréditaires de ses descendants ne soient pas affectés. Une solution comparable pourrait être retenue dans le cas de Mountbatten-Windsor.

Les mêmes Parlements qui avaient adopté les lois lors de la précédente réforme (à l’exception de la Barbade, devenue république) devraient voter une loi équivalente s’ils souhaitent conserver des règles identiques. Toutefois, présenter un tel texte pourrait ouvrir un débat plus large sur le rôle de la monarchie dans ces différents États.

L’Australie pourrait-elle agir seule ?

L’Australie pourrait, en théorie, adopter seule une loi retirant Mountbatten-Windsor de la succession à la Couronne d’Australie. Il est cependant peu probable qu’elle le fasse.

D’abord, cela supposerait un processus législatif complexe, mobilisant sept Parlements pour adopter une mesure qui aurait probablement peu d’effet concret, compte tenu de la place éloignée de Mountbatten-Windsor dans l’ordre de succession.

Ensuite, la clause 2 des dispositions introductives de la Constitution du Commonwealth prévoit que les références à « la Reine » s’étendent à « ses héritiers et successeurs dans la souveraineté du Royaume-Uni ». Mais s’agit-il seulement d’une règle d’usage ou cette disposition produit-elle des effets juridiques substantiels ?

Pour beaucoup, maintenir les mêmes règles de succession en Australie et au Royaume-Uni évite d’ouvrir la boîte de Pandore.

Anne Twomey a reçu des financements de l'Australian Research Council et effectue occasionnellement des missions de conseil pour des gouvernements et des organismes intergouvernementaux.

23.02.2026 à 17:12

Aliments : le changement climatique modifie la biodisponibilité des (micro)nutriments

Texte intégral (2177 mots)

Les transformations profondes dues au changement climatique en cours affectent directement les systèmes de production alimentaire. Outre les problèmes de rendement, la biodisponibilité des nutriments présents dans les aliments est également modifiée, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la nutrition humaine.

Parmi les impacts les plus marquants du changement climatique figurent la diminution des rendements agricoles due à des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations ou l’exposition à l’ozone troposphérique.

De ce fait, l’accès aux aliments de base (blé, maïs, riz) pourrait devenir plus difficile, particulièrement pour les populations les plus vulnérables d’un point de vue socio-économique.

Favorisée par des températures plus élevées, la prolifération de bactéries et de champignons, qui accroît les risques de maladies d’origine alimentaire, pourrait encore aggraver cette situation.

Mais ce n’est pas tout, car au-delà de ces questions de sécurité alimentaire se pose un autre problème, moins visible : celui de la biodisponibilité des nutriments présents dans les aliments. Ce paramètre, qui désigne la fraction d’un composé alimentaire absorbée par l’organisme et acheminée vers les tissus après digestion, est également perturbé par ces bouleversements.

Pour la première fois, nous avons analysé les liens, à la fois directs et indirects, entre le changement climatique et la biodisponibilité de composés alimentaires clés : protéines, micronutriments liposolubles, minéraux, composés phénoliques et glucosinolates. Voici ce que nous a appris l’analyse de la littérature.

Le changement climatique menace les approvisionnements en protéines

Le changement climatique remet en question les sources traditionnelles de protéines animales (viande rouge notamment, dont il faudrait réduire la consommation pour améliorer la durabilité de notre alimentation, mais aussi certaines sources de protéines végétales (blé, maïs, riz) au profit de sources plus résilientes au changement climatique (millet, sorgho).

Cependant, il faut souligner que la qualité, la digestibilité et la biodisponibilité des protéines végétales peuvent être inférieures à celles des protéines animales. Ceci s’explique notamment par un manque en certains acides aminés essentiels comme la lysine, ou la présence de composés dits « antinutritionnels » tels que les phytates ou les tannins, qui interfèrent avec les enzymes durant la digestion.

En outre, l’augmentation des concentrations de CO₂ pourrait réduire la teneur en protéines des végétaux, jusqu’à 15 % pour le blé, le riz et l’orge, en faveur d’une production accrue de glucides. En revanche, les pics de chaleurs pourraient augmenter la teneur en protéines.

Micronutriments liposolubles : une vulnérabilité accrue

Les micronutriments liposolubles, comme les vitamines A, D, E, K, sont des molécules indispensables pour se maintenir en bonne santé. Or, les sources naturelles de nutriments vont probablement subir dans les années à venir les effets du changement climatique. Ce dernier menace notamment déjà certaines populations de poissons gras riches en vitamine D.

Dans le même temps, la vitamine D présente dans la viande, le lait ou les œufs pourrait être amenée à augmenter selon les régions, car sa teneur dépend de l’exposition des animaux au soleil.

Autre exemple : le changement climatique pourrait induire une baisse drastique des populations de pollinisateurs, ce qui impacterait directement la production de fruits et légumes riches en caroténoïdes provitaminiques A. Actuellement, environ 70 % de la vitamine A des aliments vient de cultures dépendantes de l’action de pollinisateurs.

Bien que l’exposition aux UV stimule la synthèse de caroténoïdes dans certaines plantes, leur teneur diminue sous des taux élevés de CO₂. Sécheresse et chaleur augmentent également les teneurs en phytates et en fibres, qui réduisent la biodisponibilité des micronutriments liposolubles en interférant avec le fonctionnement des enzymes digestives ou en ralentissant la digestion.

Les insectes comestibles pourraient offrir une solution innovante pour recycler ces composés dans la chaîne alimentaire.

Les minéraux : une disponibilité en déclin

Les carences en minéraux essentiels, tels que le fer, le zinc et le calcium, devraient s’aggraver d’ici 2050, avec une réduction estimée de 14 à 20 % de leur disponibilité globale.

Les cultures céréalières, les légumineuses, les poissons et les fruits de mer, sources majeures de minéraux, sont particulièrement vulnérables aux stress climatiques. Sous l’effet d’un CO₂ élevé, les teneurs en fer, zinc, calcium et magnésium diminuent, pouvant atteindre jusqu’à 30 % pour le fer dans les légumes-feuilles.

Cependant, l’association du CO₂ et de températures plus chaudes peut atténuer cette baisse pour certains minéraux, comme le zinc dans le blé. Comme pour les micronutriments liposolubles, la biodisponibilité des minéraux est directement affectée par la présence de phytates et de fibres.

Les composés phénoliques et glucosinolates : des réponses contrastées

Les polyphénols, abondants dans les fruits, légumes, céréales et légumineuses, jouent un rôle clé dans la prévention des maladies chroniques grâce à leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Les glucosinolates, présents dans les crucifères comme le brocoli et le chou, sont quant à eux reconnus pour leurs effets anticancéreux.

Les réponses des plantes aux stress climatiques sont variables : sécheresse et chaleur peuvent soit augmenter, soit réduire les teneurs en polyphénols et en glucosinolates, selon les espèces. Leur biodisponibilité dépend également de la présence de composés antinutritionnels et de fibres.

Pour atténuer les impacts délétères du changement climatique sur la biodisponibilité des (micro)nutriments et des bioactifs d’intérêt, plusieurs pistes sont envisagées.

Enrichir et préserver les micronutriments

L’enrichissement des cultures en micronutriments, par le biais de la biofortification constitue une stratégie clé pour lutter contre les carences nutritionnelles.

Par ailleurs, l’optimisation des procédés de transformation alimentaire (haute pressionLe traitement à haute pression est une technique non thermique de conservation des aliments qui tue les micro-organismes susceptibles de provoquer des maladies ou d’altérer les aliments.

Basé sur l’application d’une pression très élevée pendant un certain temps, il a des effets minimes sur le goût, la texture, l’aspect ou la valeur nutritive., champs électriques pulsésL’emploi de champs électriques pulsés de haute intensité est un processus non thermique utilisé pour traiter différents types de nourriture.

Il est utilisé depuis des décennies, notamment pour pasteuriser des aliments liquides (jus de fruits, lait, œufs liquides, smoothies); extraire du jus, de l’eau et des composés bioactifs des plantes; déshydrater des tissus., microfluidisationApparue dans les années 80, la microfluidisation est une technique qui permet la formation de microémulsions, améliorant notamment la stabilité d'un produit.) permet de préserver la biodisponibilité des nutriments, notamment en éliminant les composés antinutritionnels, tout ayant un impact environnemental réduit par rapport aux procédés traditionnels.

Enfin, des méthodes traditionnelles comme la germination et la fermentation permettent aussi de maintenir la biodisponibilité des nutriments (comme dans le cas du quinoa).

Diversifier les sources

Il est essentiel non seulement de promouvoir des cultures résilientes, mais aussi de développer des sources de protéines alternatives.

En ce qui concerne les protéines d’origine végétale, les scientifiques travaillent à identifier des céréales qui sont non seulement résistantes aux stress climatiques, mais qui présentent également des profils nutritionnels intéressants. C’est par exemple le cas du millet et du sorgho, cultivés en Afrique et en Asie, ainsi que des légumineuses comme les pois chiches.

Soulignons que la complémentarité entre les protéines de céréales et de légumineuses, dans un ratio de 2 :1, reste essentielle pour équilibrer les apports en acides aminés essentiels et optimiser la qualité protéique des régimes végétaux. L’emploi des protéines de pomme de terre est également envisagé.

Ces céréales pourraient remplacer les céréales actuelles dans leurs principaux usages (farines pour le pain, les pâtes, etc.), et pour circonvenir les problèmes techniques ou d’acceptation par les consommateurs, il pourrait être envisageable de ne remplacer que partiellement la céréale utilisée traditionnellement, ou d’adapter les recettes.

Par ailleurs, les protéines alternatives, comme celles issues d’insectes, de microalgues (spiruline, chlorella) ou d’organismes unicellulaires (levures), suscitent un intérêt croissant. Elles offrent un double avantage : elles présentent des profils nutritionnels favorables et leur empreinte écologique est faible.

En définitive, seule une approche globale, combinant innovation agricole, transformation durable et politiques publiques adaptées, permettra d’adapter les systèmes alimentaires aux défis posés par le changement climatique.

Emmanuelle Reboul ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:09

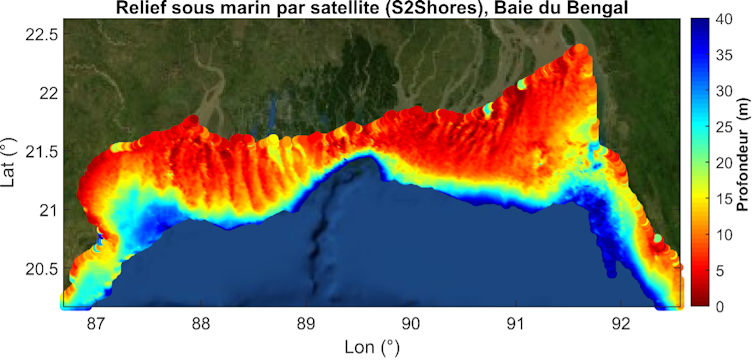

Une nouvelle technique permet (enfin) de révéler les fonds marins côtiers du monde entier

Texte intégral (1680 mots)

Bien connaître les fonds marins est crucial dans de nombreux domaines. Or, jusqu’à présent on ne savait en cartographier qu’une très faible proportion. Une nouvelle méthode permet, en utilisant des satellites, de mesurer les caractéristiques des vagues afin d’estimer la profondeur et donc de mieux connaître les fonds marins à l’échelle des côtes du monde entier.

Nous connaissons bien les cartes topographiques des zones terrestres, avec leurs plaines, vallées, canyons et sommets. La topographie sous-marine est beaucoup moins connue, car elle est difficile à voir et à mesurer. Pourtant, lors du dernier âge glaciaire, lorsque le niveau de la mer se situait 120 mètres plus bas et qu’il était possible de traverser la Manche à pied, ces zones étaient apparentes. Dans le passé, la Méditerranée se serait également asséchée par évaporation, coupant le lien avec l’océan Atlantique à Gibraltar et révélant aux habitants de la Terre de l’époque ses fonds marins. Malheureusement, pour les explorer au sec, il faudrait que les fonds marins se découvrent, mais les prévisions actuelles de changement climatique, liées aux activités anthropiques, indiquent plutôt une hausse du niveau de la mer de l’ordre du mètre pour le XXIe siècle.

Cartographier ces fonds marins est un véritable enjeu actuel pour de multiples aspects : navigation, développement des énergies marines renouvelables (éoliennes, câbles sous-marins), mais aussi sécurité civile et risques de submersion/érosion. Ces mesures sont réalisées au moyen de navires océanographiques équipés de sondes (poids au bout d’un fil, puis échosondeurs), ce qui est coûteux et dangereux notamment lorsqu’il s’agit de s’approcher des petits fonds, en présence de vagues et de courants.

Des fonds encore largement méconnus

En France, c’est le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) qui est chargé de la cartographie des fonds marins pour le compte de l’État. Avec près de 11 millions de km2, la France possède la deuxième plus grande zone maritime au monde et le Shom ne peut mesurer qu’environ 1 % de cette surface. Au niveau mondial, seulement environ la moitié des zones côtières ont été mesurées, souvent une seule fois, et ces informations datent souvent de plusieurs décennies. Or, ces fonds peuvent évoluer sous l’action de mouvements tectoniques, de déplacements sédimentaires dus aux vagues et aux courants, aux rivières et aux estuaires, ainsi qu’aux dunes et bancs de sable sous-marins, aux chenaux de navigation, etc. Une réactualisation régulière est donc primordiale. Aujourd’hui, les missions de satellites d’observation de la Terre sont de plus en plus nombreuses, fréquentes et précises, offrant des capacités d’observation inégalées et en constante progression. C’est dans ce contexte que nous avons cherché à développer, avec le programme S2Shores (Satellites to Shores), une approche permettant d’utiliser cette nouvelle opportunité pour cartographier l’ensemble des fonds marins côtiers à l’échelle mondiale par satellite.

Dans un environnement côtier très dynamique, il est essentiel pour la sécurité de la navigation de disposer d’un état actualisé des fonds marins. Cela permet également d’améliorer la précision des modèles de vagues, de marée et de courants, dont les performances dépendent principalement de la connaissance de l’état des fonds marins. Face à l’augmentation des risques de submersion et d’érosion côtières liée au changement climatique, il est essentiel de pouvoir anticiper et prévenir ces phénomènes dans le cadre d’événements extrêmes. Cela permet également de réaliser des bilans sédimentaires en quantifiant les stocks de sable. Dans les pays du Sud, qui ne bénéficient pas de moyens traditionnels coûteux de cartographie des fonds marins, les promesses offertes par ces nouvelles techniques satellitaires, ainsi que les attentes, sont grandes.

Comment fonctionne cette nouvelle méthodologie ?

Les méthodes satellitaires existantes pour estimer les fonds marins sont principalement basées sur l’observation directe du fond : on mesure ce que l’on voit. Cette approche est efficace dans les eaux claires et transparentes, comme dans les atolls, mais elle est moins performante dans les eaux turbides et troubles, comme autour des panaches de rivières, dans les zones sableuses ou vaseuses. En moyenne, on considère que la profondeur atteignable est d’environ 15 mètres. Une calibration avec des mesures sur place, dites in situ, est la plupart du temps nécessaire.

L’approche que nous avons développée est fondée sur une méthode inverse : on mesure les vagues dont les caractéristiques géométriques (longueur d’onde, c’est-à-dire la distance entre deux crêtes) et cinématiques (vitesse) sont modulées par les fonds marins en zone côtière afin d’estimer la profondeur. Cette méthode permet d’étendre le champ d’application des méthodes spatiales aux eaux turbides et plus profondes, jusqu’aux plateaux continentaux, à des profondeurs de plus de 50 mètres, soit une augmentation potentielle de +58 % ou 3,1 millions de km2 par rapport aux méthodes basées sur la couleur de l’eau avec une moyenne mondiale grossière de visibilité des fonds de 15 mètres.

En pratique, nous utilisons les images optiques des satellites de la mission Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne, qui offrent une réactualisation régulière, de l’ordre de cinq à dix jours selon les zones, avec une résolution de 10 mètres. Sentinel-2 dispose de plusieurs bandes de couleur, dont le rouge et le vert, que nous utilisons ici. Ces bandes ne sont pas acquises exactement au même moment. C’est ce décalage d’environ 1 seconde entre ces deux bandes que nous exploitons pour détecter la propagation des vagues, de l’ordre de 1 à 10 mètres par seconde. Tout cela est possible avec un satellite qui passe à environ 700 km d’altitude et 7 km par seconde.

Établir cet atlas global des fonds marins des zones côtières est également une prouesse en termes de traitement de masse de plus d’un million d’images sur le supercalculateur TREX du Cnes, où sont également stockées toutes ces images pour un temps d’accès minimum.

Une chaîne de traitement a été réalisée dans le cadre du programme S2Shores afin d’optimiser ces traitements de manière automatisée.

Nous continuons à faire progresser le cœur du code d’estimation des fonds marins et incorporons différentes missions, comme la récente C03D développée conjointement par le Cnes et Airbus Defence and Space. Après cette démonstration globale à basse résolution (1 km), ces codes sont ouverts et libres d’utilisation pour répondre à des besoins spécifiques, comme des projets d’aménagement, par exemple, ou dans le cadre de jumeaux numériques pour réaliser des scénarios d’inondation ou d’érosion côtière, lorsqu’ils sont combinés à un modèle numérique.

Rafael Almar a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) à travers le projet GLOBCOASTS (ANR-22-ASTR-0013)

Erwin Bergsma a reçu des financements du CNES.

Sophie Loyer a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) à travers le projet GLOBCOASTS (ANR-22-ASTR-0013)

23.02.2026 à 16:36

Minding the gap between the art of deal-making and the art of diplomacy, or how to handle Donald Trump

Texte intégral (2374 mots)

Since Donald Trump’s return to the White House, his shock tactics and explosive actions have made waves on the world stage. There is no shortage of adjectives characterising Donald Trump’s international modus operandi: narcissistic, transgressive, unpredictable and erratic, boastful, clumsy, even vulgar, dishonest, brutal… His tweets and curt sentence-based internal and external communications present leaders and diplomatic corps worldwide with a redoubtable challenge when for example, he shamelessly goes public about conversations that should have otherwise remained private and confidential (as was recently the case regarding a text exchange with Emmanuel Macron). Such disturbing behaviour would’ve caused a breadth of diplomatic havoc if it hadn’t come from the leader of the world’s biggest superpower, leaving partners of the United States with no choice but to adapt accordingly and keep up appearances.

Diplomacy in relations between foreign leaders and Trump, is still necessary, in the same way that international law retains its intrinsic value in relations between nations. Despite multiple breaches, including those by the current US President himself, diplomacy remains an art form in terms of communication, and compromise between parties that do not share the same perspective on the world, especially when they are in disagreement over a particular issue.

‘The Art of the Deal’ – A disruptive brand of foreign policy