23.02.2026 à 17:13

L’affaire Epstein et « la révolte des élites »

Texte intégral (2103 mots)

Ce qui transparaît à tort ou à raison derrière les révélations liées à l’affaire Epstein, c’est une forme de solidarité interne propre à l’ensemble des « élites mondialisées », et leur conviction d’exister au-dessus de la loi commune. Chaque nouvel élément de preuve renforce le sentiment, auprès de très nombreux citoyens de divers pays, que ces élites se seraient révoltées contre les règles censées s’imposer à tout un chacun, et auraient ainsi trahi le contrat démocratique – ce qui souligne une fois de plus la justesse de l’analyse formulée par Christopher Lasch dans la Révolte des élites et la trahison de la démocratie, un ouvrage paru il y a déjà près de trente ans…

L’affaire Epstein apparaît aujourd’hui comme le révélateur d’une crise profonde de légitimité des élites occidentales. Au-delà de l’horreur des crimes commis et du système de prédation sexuelle mis au jour, ce scandale a surtout exposé l’existence d’un entre-soi où richesse extrême, influence politique et prestige social semblent avoir constitué, sinon une protection absolue, du moins un amortisseur face aux mécanismes ordinaires de la justice.

L’image qui en résulte est celle d’une élite mondialisée évoluant dans des espaces séparés, disposant de ressources juridiques, relationnelles et symboliques inaccessibles au commun des citoyens.

Des personnalités de premier plan citées dans les archives Epstein

La déclassification de nouvelles pièces judiciaires le 30 janvier 2026 a ravivé cette perception. Dans ces documents, largement commentés mais juridiquement hétérogènes – témoignages, dépositions, correspondances, carnets d’adresses –, sont mentionnées de nombreuses personnalités issues du monde politique, économique et culturel. Il convient de rappeler que la simple présence d’un nom dans ces archives ne constitue pas en soi une preuve de culpabilité ni même d’implication criminelle : il s’agit souvent de personnes ayant croisé Epstein dans des contextes mondains ou professionnels. Néanmoins, l’effet symbolique est considérable, car il renforce l’idée d’une proximité structurelle entre les sphères du pouvoir et un individu devenu l’incarnation de la corruption morale.

Parmi les figures dont l’évocation est le plus commentée figurent l’ancien président des États-Unis Bill Clinton, dont les contacts avec Epstein étaient déjà connus et documentés, ainsi que l’ex-prince britannique Andrew, dont les liens avec le pédocriminel ont donné lieu à une procédure civile conclue par un accord financier en 2022, ce qui ne l’a pas empêché d’être brièvement arrêté par la justice de son pays ce 19 février.

Le nom de Donald Trump apparaît également dans certains témoignages historiques relatifs à la sociabilité mondaine new-yorkaise des années 1990 et 2000, sans que ces mentions n’aient débouché sur des poursuites. D’autres personnalités du monde des affaires et de la technologie, telles que Bill Gates, ont été citées pour des rencontres ou échanges passés, déjà reconnus publiquement par les intéressés. La médiatisation de ces noms contribue à construire une cartographie imaginaire du pouvoir global, où se croiseraient dirigeants politiques, magnats financiers et figures de la philanthropie.

L’image d’un « État profond » mondial

C’est dans ce contexte que s’est imposée, dans certains segments de l’opinion, l’idée d’un « deep state », c’est-à-dire d’un État parallèle informel composé de réseaux politiques, administratifs, financiers et sécuritaires capables d’échapper au contrôle démocratique. L’affaire Epstein apparaît dans cette vision des choses comme la preuve de l’existence d’un système de protection mutuelle au sommet, où les élites se préserveraient collectivement des conséquences judiciaires de leurs actions.

Si cette lecture relève souvent d’une extrapolation conspirationniste, elle traduit néanmoins une défiance radicale envers la transparence des institutions. L’absence perçue de responsabilités clairement établies alimente l’hypothèse d’un pouvoir occulte plutôt que celle, plus prosaïque, de dysfonctionnements institutionnels et judiciaires.

Ce phénomène illustre la thèse développée par l’historien américain Christopher Lasch en 1995 dans un ouvrage qui a eu un important retentissement, la Révolte des élites : la sécession progressive des classes dirigeantes vis-à-vis du reste de la société. Selon Lasch, les élites contemporaines ne se définissent plus par leur responsabilité envers la nation ou la communauté, mais par leur capacité à circuler dans des réseaux transnationaux fondés sur la richesse, l’éducation et l’influence.

L’affaire Epstein incarne cette mondialisation des élites, dont les liens personnels transcendent les frontières politiques et idéologiques. La fréquentation d’un même individu par des responsables issus de camps opposés alimente l’idée d’une homogénéité sociale au sommet, par-delà les clivages publics.

Un soupçon généralisé à l’égard des dominants

L’impact sur l’opinion est majeur. La publication des documents a renforcé la conviction d’un système à deux vitesses, où les puissants bénéficieraient d’une indulgence structurelle. Même en l’absence de preuves pénales contre la plupart des personnalités citées, la simple association symbolique suffit à nourrir la défiance. Dans un contexte déjà marqué par les inégalités économiques et la crise de la représentation démocratique, l’affaire agit comme un catalyseur du ressentiment populaire. Elle offre un récit simple et puissant : celui d’élites perçues comme moralement corrompues, protégées par leurs réseaux et déconnectées des normes qu’elles imposent au reste de la société.

Dans les discours politiques populistes et sur les réseaux sociaux, l’affaire est ainsi devenue la preuve narrative d’une collusion entre pouvoir économique, appareil d’État et sphères d’influence internationales. Le « deep state » y est décrit comme un mécanisme d’autoprotection des élites, capable d’étouffer des scandales, de ralentir les enquêtes ou de discréditer les accusations. Pourtant, aucune démonstration empirique solide n’est venue confirmer l’existence d’une structure coordonnée de cette nature. Ce décalage entre absence de preuve et persistance de la croyance révèle surtout l’ampleur de la défiance envers les institutions représentatives et judiciaires. Lorsque la confiance disparaît, l’explication conspirationniste devient psychologiquement plus satisfaisante que l’hypothèse de dysfonctionnements bureaucratiques, d’erreurs humaines ou de contraintes procédurales.

L’affaire Epstein illustre ainsi un phénomène plus large : la transformation du soupçon en grille de lecture dominante du pouvoir. Dans un contexte de polarisation politique et de circulation accélérée de l’information, chaque zone d’ombre tend à être interprétée comme la trace d’une intention cachée. Les élites apparaissent alors non seulement comme privilégiées, mais comme fondamentalement étrangères au corps social, évoluant dans un univers de règles implicites distinctes.

En définitive, l’invocation du « deep state » dans le contexte de l’affaire Epstein fonctionne moins comme une description empirique du réel que comme un symptôme politique et culturel. Elle exprime l’angoisse d’un monde perçu comme gouverné par des forces invisibles et irresponsables, ainsi que la conviction que les mécanismes démocratiques ne suffisent plus à garantir l’égalité devant la loi. L’affaire agit donc comme un miroir grossissant des fractures contemporaines : fracture de confiance, fracture sociale et fracture cognitive entre ceux qui adhèrent encore aux explications institutionnelles et ceux qui privilégient une lecture systémique du pouvoir.

Cette perception est amplifiée par la logique médiatique contemporaine, où la circulation fragmentée des informations favorise les interprétations maximalistes. Les documents judiciaires, complexes et souvent ambigus, sont réduits à des listes de noms, transformées en preuves supposées de l’existence d’un système occulte. Ainsi se construit une vision quasi mythologique du pouvoir, où l’idée d’une collusion généralisée remplace l’analyse des responsabilités individuelles et des défaillances institutionnelles concrètes.

Un moment de vérité

L’affaire Epstein révèle en définitive moins une conspiration structurée qu’une crise de confiance radicale envers les élites. Elle met en lumière la fragilité de leur légitimité dans des sociétés où l’exigence d’exemplarité est devenue centrale.

Lorsque ceux qui incarnent la réussite économique, politique ou culturelle apparaissent liés – même indirectement – à des scandales majeurs, c’est l’ensemble du pacte social qui vacille. La perception d’élites immorales protégées par un système opaque devient alors un prisme interprétatif global, susceptible d’alimenter le populisme, la défiance institutionnelle et les théories complotistes.

En ce sens, le scandale Epstein dépasse largement la chronique judiciaire. Il constitue un moment de vérité sur la relation entre pouvoir et responsabilité dans les démocraties contemporaines. La question centrale n’est plus seulement celle des crimes d’un individu, mais celle des conditions sociales et politiques qui ont rendu possible sa longévité au cœur des réseaux d’influence. Tant que cette interrogation demeurera sans réponse pleinement satisfaisante, l’affaire continuera d’alimenter l’idée d’une fracture irréversible entre les élites et le reste de la société.

Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:13

Comment Andrew Mountbatten-Windsor pourrait être retiré de la ligne de succession au trône

Texte intégral (2078 mots)

Le 30 octobre 2025, le roi Charles III retirait à son frère cadet Andrew le titre de prince, du fait de la révélation de l’étroite proximité entre ce dernier et le pédocriminel Jeffrey Epstein (Andrew avait notamment accepté de verser une forte somme à Virginia Giuffre, l’une des victimes du trafic sexuel mis en place par Epstein). L’ex-prince s’appelle donc désormais « simplement » Andrew Mountbatten-Windsor, mais reste à ce jour présent dans l’ordre de succession de la couronne britannique. De nouveaux documents relatifs à l’affaire Epstein récemment rendus publics poussent aujourd’hui la monarchie à l’exclure de cet ordre de succession, ce qui aurait aussi un impact direct sur les autres entités du royaume au sein du Commonwealth, à commencer par l’Australie.

La place d’Andrew Mountbatten-Windsor dans la succession au trône britannique semble être menacée.

Mountbatten-Windsor est actuellement huitième dans l’ordre de succession (après le prince William et ses trois enfants, puis le prince Harry et ses deux enfants) à la couronne du Royaume-Uni et de l’ensemble des quinze royaumes du Commonwealth. Il est donc assez improbable qu’il devienne un jour monarque, mais sa répudiation serait avant tout un acte symbolique.

Est-il possible de le retirer de l’ordre de succession ? La réponse est oui – mais cela demanderait du temps, et nécessiterait l’adoption de décisions en ce sens par de nombreux Parlements. Ce questionnement est particulièrement vivace aujourd’hui en Australie, l’un des quinze royaumes du Commonwealth.

Ordre de succession au trône actuel.

La ligne de succession s’applique-t-elle aux couronnes britannique et australienne ?

Quand l’Australie accède à l’indépendance, en 1901, la Couronne britannique est qualifiée d’ une et indivisible ». La reine Victoria exerce des pouvoirs constitutionnels sur toutes ses colonies, s’appuyant sur les conseils de ministres britanniques.

Mais après la Première Guerre mondiale, cette dynamique change, à la suite d’une série de conférences impériales. En 1930, les « dominions » autonomes (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, État libre d’Irlande et Terre-Neuve) obtiennent leurs propres couronnes. Ainsi, le premier ministre australien a désormais le droit de conseiller le monarque sur la nomination du gouverneur général d’Australie et sur d’autres questions fédérales australiennes.

Cependant, les lois de succession à ces diverses couronnes restent les mêmes. Il s’agit d’un mélange hétéroclite de lois anglaises, comprenant des règles générales relatives à l’héritage et des documents tels que la Charte des droits de 1689 et l’Acte d’établissement de 1701.

Ces lois sont devenues partie intégrante du droit australien au XVIIIe siècle mais, longtemps, les Parlements australiens n’avaient eu aucune possibilité de les modifier. L’adoption du Statut de Westminster en 1931 vient toutefois changer les choses. Cette charte donne aux dominions le pouvoir d’abroger ou de modifier les lois britanniques applicables dans leur pays.

Cependant, étant donné que cela pourrait engendrer des complications concernant la succession à la Couronne, un passage est inclus dans le préambule du texte, établissant que « toute modification du droit relatif à la succession au trône » devait recevoir l’assentiment des Parlements de tous les dominions ainsi que du Royaume-Uni. L’article 4 du Statut maintient le pouvoir du Parlement britannique de légiférer pour un dominion, mais uniquement à la demande et avec le consentement de celui-ci.

En 1936, lorsque le roi Édouard VIII abdique, le Parlement britannique adopte une loi modifiant les règles de succession afin d’en exclure tout enfant que le roi pourrait avoir. L’Australie consent à ce que cette loi britannique s’applique également sur son territoire.

Depuis l’adoption de l’article 1 de l’Australia Act de 1986, aucune loi du Parlement britannique ne peut désormais faire partie du droit du Commonwealth, d’un État ou d’un territoire australien. Toute modification de règles sur la succession à la Couronne d’Australie doit donc être effectuée en Australie.

Comment l’Australie pourrait-elle modifier la loi sur la succession ?

Lors de l’adoption de la Constitution du Commonwealth, la Couronne était encore considérée comme « une et indivisible ». Il n’a donc pas été prévu de disposition donnant au Parlement du Commonwealth le pouvoir de légiférer sur la succession à la Couronne. Toutefois, les rédacteurs de la Constitution ont prévu un mécanisme permettant de faire face à ce type d’évolution imprévue.

L’article 51(xxxviii) de la Constitution prévoit que le Parlement du Commonwealth australien peut exercer un pouvoir qui, en 1901, relevait uniquement du Parlement britannique, à condition d’en recevoir la demande ou l’accord de tous les États concernés. Cela signifie que les Parlements du Commonwealth et des États peuvent coopérer pour modifier les règles de succession à la Couronne d’Australie.

La question s’est posée en 2011, lorsque les différents royaumes du Commonwealth (c’est-à-dire les pays qui reconnaissaient toujours la reine Elizabeth II comme chef d’État) sont convenus de modifier les règles de succession afin de supprimer la préférence masculine et l’exclusion des héritiers ayant épousé un (ou une) catholique.

Le Parlement britannique a adopté le Succession to the Crown Act en 2013 pour donner effet à cette réforme. Il en a toutefois différé l’entrée en vigueur jusqu’à ce que les autres royaumes aient adopté des dispositions similaires. La loi britannique ne modifiait la succession que pour la Couronne du Royaume-Uni.

Certains royaumes ont estimé devoir modifier leur propre droit interne. D’autres ont considéré que cela n’était pas nécessaire, leur Constitution désignant automatiquement comme souverain la personne qui est roi ou reine du Royaume-Uni. Finalement, des lois ont été adoptées en Australie, à la Barbade, au Canada, en Nouvelle-Zélande, à Saint-Christophe-et-Niévès et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

En Australie, chacun des États fédérés a adopté une loi intitulée Succession to the Crown Act 2015. Le processus australien a été long, en raison de priorités législatives différentes, de calendriers parlementaires et de périodes électorales dans les États.

L’Australie a été le dernier pays à adopter sa loi. La modification de la succession est ensuite entrée en vigueur simultanément dans tous les royaumes concernés.

Comment le processus fonctionnerait-il aujourd’hui ?

Si l’on envisageait aujourd’hui de retirer Mountbatten-Windsor de l’ordre de succession, le gouvernement britannique chercherait probablement d’abord à obtenir l’accord des autres royaumes du Commonwealth. Même si ce n’est pas juridiquement obligatoire, une consultation est importante pour maintenir un monarque commun.

Le Parlement britannique préparerait ensuite un projet de loi servant de modèle aux autres juridictions, afin d’assurer l’uniformité des règles. Le texte préciserait si l’exclusion de Mountbatten-Windsor concernerait aussi bien ses héritières, les princesses Beatrice et Eugenie, ainsi que leurs enfants. Sous l’ancienne loi, une personne de la famille royale qui épousait un ou une catholique était considérée juridiquement « morte » afin que les droits héréditaires de ses descendants ne soient pas affectés. Une solution comparable pourrait être retenue dans le cas de Mountbatten-Windsor.

Les mêmes Parlements qui avaient adopté les lois lors de la précédente réforme (à l’exception de la Barbade, devenue république) devraient voter une loi équivalente s’ils souhaitent conserver des règles identiques. Toutefois, présenter un tel texte pourrait ouvrir un débat plus large sur le rôle de la monarchie dans ces différents États.

L’Australie pourrait-elle agir seule ?

L’Australie pourrait, en théorie, adopter seule une loi retirant Mountbatten-Windsor de la succession à la Couronne d’Australie. Il est cependant peu probable qu’elle le fasse.

D’abord, cela supposerait un processus législatif complexe, mobilisant sept Parlements pour adopter une mesure qui aurait probablement peu d’effet concret, compte tenu de la place éloignée de Mountbatten-Windsor dans l’ordre de succession.

Ensuite, la clause 2 des dispositions introductives de la Constitution du Commonwealth prévoit que les références à « la Reine » s’étendent à « ses héritiers et successeurs dans la souveraineté du Royaume-Uni ». Mais s’agit-il seulement d’une règle d’usage ou cette disposition produit-elle des effets juridiques substantiels ?

Pour beaucoup, maintenir les mêmes règles de succession en Australie et au Royaume-Uni évite d’ouvrir la boîte de Pandore.

Anne Twomey a reçu des financements de l'Australian Research Council et effectue occasionnellement des missions de conseil pour des gouvernements et des organismes intergouvernementaux.

23.02.2026 à 17:12

Aliments : le changement climatique modifie la biodisponibilité des (micro)nutriments

Texte intégral (2177 mots)

Les transformations profondes dues au changement climatique en cours affectent directement les systèmes de production alimentaire. Outre les problèmes de rendement, la biodisponibilité des nutriments présents dans les aliments est également modifiée, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la nutrition humaine.

Parmi les impacts les plus marquants du changement climatique figurent la diminution des rendements agricoles due à des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations ou l’exposition à l’ozone troposphérique.

De ce fait, l’accès aux aliments de base (blé, maïs, riz) pourrait devenir plus difficile, particulièrement pour les populations les plus vulnérables d’un point de vue socio-économique.

Favorisée par des températures plus élevées, la prolifération de bactéries et de champignons, qui accroît les risques de maladies d’origine alimentaire, pourrait encore aggraver cette situation.

Mais ce n’est pas tout, car au-delà de ces questions de sécurité alimentaire se pose un autre problème, moins visible : celui de la biodisponibilité des nutriments présents dans les aliments. Ce paramètre, qui désigne la fraction d’un composé alimentaire absorbée par l’organisme et acheminée vers les tissus après digestion, est également perturbé par ces bouleversements.

Pour la première fois, nous avons analysé les liens, à la fois directs et indirects, entre le changement climatique et la biodisponibilité de composés alimentaires clés : protéines, micronutriments liposolubles, minéraux, composés phénoliques et glucosinolates. Voici ce que nous a appris l’analyse de la littérature.

Le changement climatique menace les approvisionnements en protéines

Le changement climatique remet en question les sources traditionnelles de protéines animales (viande rouge notamment, dont il faudrait réduire la consommation pour améliorer la durabilité de notre alimentation, mais aussi certaines sources de protéines végétales (blé, maïs, riz) au profit de sources plus résilientes au changement climatique (millet, sorgho).

Cependant, il faut souligner que la qualité, la digestibilité et la biodisponibilité des protéines végétales peuvent être inférieures à celles des protéines animales. Ceci s’explique notamment par un manque en certains acides aminés essentiels comme la lysine, ou la présence de composés dits « antinutritionnels » tels que les phytates ou les tannins, qui interfèrent avec les enzymes durant la digestion.

En outre, l’augmentation des concentrations de CO₂ pourrait réduire la teneur en protéines des végétaux, jusqu’à 15 % pour le blé, le riz et l’orge, en faveur d’une production accrue de glucides. En revanche, les pics de chaleurs pourraient augmenter la teneur en protéines.

Micronutriments liposolubles : une vulnérabilité accrue

Les micronutriments liposolubles, comme les vitamines A, D, E, K, sont des molécules indispensables pour se maintenir en bonne santé. Or, les sources naturelles de nutriments vont probablement subir dans les années à venir les effets du changement climatique. Ce dernier menace notamment déjà certaines populations de poissons gras riches en vitamine D.

Dans le même temps, la vitamine D présente dans la viande, le lait ou les œufs pourrait être amenée à augmenter selon les régions, car sa teneur dépend de l’exposition des animaux au soleil.

Autre exemple : le changement climatique pourrait induire une baisse drastique des populations de pollinisateurs, ce qui impacterait directement la production de fruits et légumes riches en caroténoïdes provitaminiques A. Actuellement, environ 70 % de la vitamine A des aliments vient de cultures dépendantes de l’action de pollinisateurs.

Bien que l’exposition aux UV stimule la synthèse de caroténoïdes dans certaines plantes, leur teneur diminue sous des taux élevés de CO₂. Sécheresse et chaleur augmentent également les teneurs en phytates et en fibres, qui réduisent la biodisponibilité des micronutriments liposolubles en interférant avec le fonctionnement des enzymes digestives ou en ralentissant la digestion.

Les insectes comestibles pourraient offrir une solution innovante pour recycler ces composés dans la chaîne alimentaire.

Les minéraux : une disponibilité en déclin

Les carences en minéraux essentiels, tels que le fer, le zinc et le calcium, devraient s’aggraver d’ici 2050, avec une réduction estimée de 14 à 20 % de leur disponibilité globale.

Les cultures céréalières, les légumineuses, les poissons et les fruits de mer, sources majeures de minéraux, sont particulièrement vulnérables aux stress climatiques. Sous l’effet d’un CO₂ élevé, les teneurs en fer, zinc, calcium et magnésium diminuent, pouvant atteindre jusqu’à 30 % pour le fer dans les légumes-feuilles.

Cependant, l’association du CO₂ et de températures plus chaudes peut atténuer cette baisse pour certains minéraux, comme le zinc dans le blé. Comme pour les micronutriments liposolubles, la biodisponibilité des minéraux est directement affectée par la présence de phytates et de fibres.

Les composés phénoliques et glucosinolates : des réponses contrastées

Les polyphénols, abondants dans les fruits, légumes, céréales et légumineuses, jouent un rôle clé dans la prévention des maladies chroniques grâce à leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Les glucosinolates, présents dans les crucifères comme le brocoli et le chou, sont quant à eux reconnus pour leurs effets anticancéreux.

Les réponses des plantes aux stress climatiques sont variables : sécheresse et chaleur peuvent soit augmenter, soit réduire les teneurs en polyphénols et en glucosinolates, selon les espèces. Leur biodisponibilité dépend également de la présence de composés antinutritionnels et de fibres.

Pour atténuer les impacts délétères du changement climatique sur la biodisponibilité des (micro)nutriments et des bioactifs d’intérêt, plusieurs pistes sont envisagées.

Enrichir et préserver les micronutriments

L’enrichissement des cultures en micronutriments, par le biais de la biofortification constitue une stratégie clé pour lutter contre les carences nutritionnelles.

Par ailleurs, l’optimisation des procédés de transformation alimentaire (haute pressionLe traitement à haute pression est une technique non thermique de conservation des aliments qui tue les micro-organismes susceptibles de provoquer des maladies ou d’altérer les aliments.

Basé sur l’application d’une pression très élevée pendant un certain temps, il a des effets minimes sur le goût, la texture, l’aspect ou la valeur nutritive., champs électriques pulsésL’emploi de champs électriques pulsés de haute intensité est un processus non thermique utilisé pour traiter différents types de nourriture.

Il est utilisé depuis des décennies, notamment pour pasteuriser des aliments liquides (jus de fruits, lait, œufs liquides, smoothies); extraire du jus, de l’eau et des composés bioactifs des plantes; déshydrater des tissus., microfluidisationApparue dans les années 80, la microfluidisation est une technique qui permet la formation de microémulsions, améliorant notamment la stabilité d'un produit.) permet de préserver la biodisponibilité des nutriments, notamment en éliminant les composés antinutritionnels, tout ayant un impact environnemental réduit par rapport aux procédés traditionnels.

Enfin, des méthodes traditionnelles comme la germination et la fermentation permettent aussi de maintenir la biodisponibilité des nutriments (comme dans le cas du quinoa).

Diversifier les sources

Il est essentiel non seulement de promouvoir des cultures résilientes, mais aussi de développer des sources de protéines alternatives.

En ce qui concerne les protéines d’origine végétale, les scientifiques travaillent à identifier des céréales qui sont non seulement résistantes aux stress climatiques, mais qui présentent également des profils nutritionnels intéressants. C’est par exemple le cas du millet et du sorgho, cultivés en Afrique et en Asie, ainsi que des légumineuses comme les pois chiches.

Soulignons que la complémentarité entre les protéines de céréales et de légumineuses, dans un ratio de 2 :1, reste essentielle pour équilibrer les apports en acides aminés essentiels et optimiser la qualité protéique des régimes végétaux. L’emploi des protéines de pomme de terre est également envisagé.

Ces céréales pourraient remplacer les céréales actuelles dans leurs principaux usages (farines pour le pain, les pâtes, etc.), et pour circonvenir les problèmes techniques ou d’acceptation par les consommateurs, il pourrait être envisageable de ne remplacer que partiellement la céréale utilisée traditionnellement, ou d’adapter les recettes.

Par ailleurs, les protéines alternatives, comme celles issues d’insectes, de microalgues (spiruline, chlorella) ou d’organismes unicellulaires (levures), suscitent un intérêt croissant. Elles offrent un double avantage : elles présentent des profils nutritionnels favorables et leur empreinte écologique est faible.

En définitive, seule une approche globale, combinant innovation agricole, transformation durable et politiques publiques adaptées, permettra d’adapter les systèmes alimentaires aux défis posés par le changement climatique.

Emmanuelle Reboul ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:09

Une nouvelle technique permet (enfin) de révéler les fonds marins côtiers du monde entier

Texte intégral (1680 mots)

Bien connaître les fonds marins est crucial dans de nombreux domaines. Or, jusqu’à présent on ne savait en cartographier qu’une très faible proportion. Une nouvelle méthode permet, en utilisant des satellites, de mesurer les caractéristiques des vagues afin d’estimer la profondeur et donc de mieux connaître les fonds marins à l’échelle des côtes du monde entier.

Nous connaissons bien les cartes topographiques des zones terrestres, avec leurs plaines, vallées, canyons et sommets. La topographie sous-marine est beaucoup moins connue, car elle est difficile à voir et à mesurer. Pourtant, lors du dernier âge glaciaire, lorsque le niveau de la mer se situait 120 mètres plus bas et qu’il était possible de traverser la Manche à pied, ces zones étaient apparentes. Dans le passé, la Méditerranée se serait également asséchée par évaporation, coupant le lien avec l’océan Atlantique à Gibraltar et révélant aux habitants de la Terre de l’époque ses fonds marins. Malheureusement, pour les explorer au sec, il faudrait que les fonds marins se découvrent, mais les prévisions actuelles de changement climatique, liées aux activités anthropiques, indiquent plutôt une hausse du niveau de la mer de l’ordre du mètre pour le XXIe siècle.

Cartographier ces fonds marins est un véritable enjeu actuel pour de multiples aspects : navigation, développement des énergies marines renouvelables (éoliennes, câbles sous-marins), mais aussi sécurité civile et risques de submersion/érosion. Ces mesures sont réalisées au moyen de navires océanographiques équipés de sondes (poids au bout d’un fil, puis échosondeurs), ce qui est coûteux et dangereux notamment lorsqu’il s’agit de s’approcher des petits fonds, en présence de vagues et de courants.

Des fonds encore largement méconnus

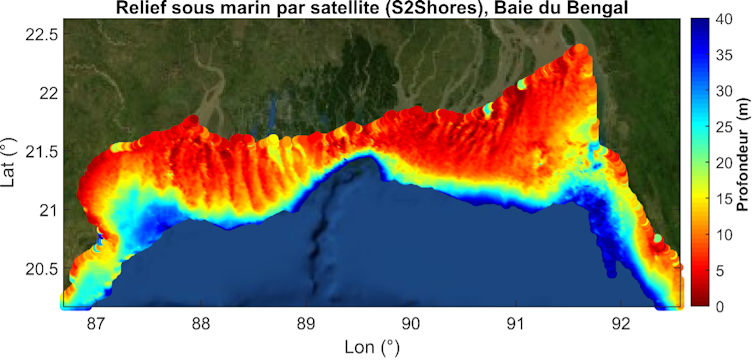

En France, c’est le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) qui est chargé de la cartographie des fonds marins pour le compte de l’État. Avec près de 11 millions de km2, la France possède la deuxième plus grande zone maritime au monde et le Shom ne peut mesurer qu’environ 1 % de cette surface. Au niveau mondial, seulement environ la moitié des zones côtières ont été mesurées, souvent une seule fois, et ces informations datent souvent de plusieurs décennies. Or, ces fonds peuvent évoluer sous l’action de mouvements tectoniques, de déplacements sédimentaires dus aux vagues et aux courants, aux rivières et aux estuaires, ainsi qu’aux dunes et bancs de sable sous-marins, aux chenaux de navigation, etc. Une réactualisation régulière est donc primordiale. Aujourd’hui, les missions de satellites d’observation de la Terre sont de plus en plus nombreuses, fréquentes et précises, offrant des capacités d’observation inégalées et en constante progression. C’est dans ce contexte que nous avons cherché à développer, avec le programme S2Shores (Satellites to Shores), une approche permettant d’utiliser cette nouvelle opportunité pour cartographier l’ensemble des fonds marins côtiers à l’échelle mondiale par satellite.

Dans un environnement côtier très dynamique, il est essentiel pour la sécurité de la navigation de disposer d’un état actualisé des fonds marins. Cela permet également d’améliorer la précision des modèles de vagues, de marée et de courants, dont les performances dépendent principalement de la connaissance de l’état des fonds marins. Face à l’augmentation des risques de submersion et d’érosion côtières liée au changement climatique, il est essentiel de pouvoir anticiper et prévenir ces phénomènes dans le cadre d’événements extrêmes. Cela permet également de réaliser des bilans sédimentaires en quantifiant les stocks de sable. Dans les pays du Sud, qui ne bénéficient pas de moyens traditionnels coûteux de cartographie des fonds marins, les promesses offertes par ces nouvelles techniques satellitaires, ainsi que les attentes, sont grandes.

Comment fonctionne cette nouvelle méthodologie ?

Les méthodes satellitaires existantes pour estimer les fonds marins sont principalement basées sur l’observation directe du fond : on mesure ce que l’on voit. Cette approche est efficace dans les eaux claires et transparentes, comme dans les atolls, mais elle est moins performante dans les eaux turbides et troubles, comme autour des panaches de rivières, dans les zones sableuses ou vaseuses. En moyenne, on considère que la profondeur atteignable est d’environ 15 mètres. Une calibration avec des mesures sur place, dites in situ, est la plupart du temps nécessaire.

L’approche que nous avons développée est fondée sur une méthode inverse : on mesure les vagues dont les caractéristiques géométriques (longueur d’onde, c’est-à-dire la distance entre deux crêtes) et cinématiques (vitesse) sont modulées par les fonds marins en zone côtière afin d’estimer la profondeur. Cette méthode permet d’étendre le champ d’application des méthodes spatiales aux eaux turbides et plus profondes, jusqu’aux plateaux continentaux, à des profondeurs de plus de 50 mètres, soit une augmentation potentielle de +58 % ou 3,1 millions de km2 par rapport aux méthodes basées sur la couleur de l’eau avec une moyenne mondiale grossière de visibilité des fonds de 15 mètres.

En pratique, nous utilisons les images optiques des satellites de la mission Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne, qui offrent une réactualisation régulière, de l’ordre de cinq à dix jours selon les zones, avec une résolution de 10 mètres. Sentinel-2 dispose de plusieurs bandes de couleur, dont le rouge et le vert, que nous utilisons ici. Ces bandes ne sont pas acquises exactement au même moment. C’est ce décalage d’environ 1 seconde entre ces deux bandes que nous exploitons pour détecter la propagation des vagues, de l’ordre de 1 à 10 mètres par seconde. Tout cela est possible avec un satellite qui passe à environ 700 km d’altitude et 7 km par seconde.

Établir cet atlas global des fonds marins des zones côtières est également une prouesse en termes de traitement de masse de plus d’un million d’images sur le supercalculateur TREX du Cnes, où sont également stockées toutes ces images pour un temps d’accès minimum.

Une chaîne de traitement a été réalisée dans le cadre du programme S2Shores afin d’optimiser ces traitements de manière automatisée.

Nous continuons à faire progresser le cœur du code d’estimation des fonds marins et incorporons différentes missions, comme la récente C03D développée conjointement par le Cnes et Airbus Defence and Space. Après cette démonstration globale à basse résolution (1 km), ces codes sont ouverts et libres d’utilisation pour répondre à des besoins spécifiques, comme des projets d’aménagement, par exemple, ou dans le cadre de jumeaux numériques pour réaliser des scénarios d’inondation ou d’érosion côtière, lorsqu’ils sont combinés à un modèle numérique.

Rafael Almar a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) à travers le projet GLOBCOASTS (ANR-22-ASTR-0013)

Erwin Bergsma a reçu des financements du CNES.

Sophie Loyer a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) à travers le projet GLOBCOASTS (ANR-22-ASTR-0013)

23.02.2026 à 16:36

Minding the gap between the art of deal-making and the art of diplomacy, or how to handle Donald Trump

Texte intégral (2374 mots)

Since Donald Trump’s return to the White House, his shock tactics and explosive actions have made waves on the world stage. There is no shortage of adjectives characterising Donald Trump’s international modus operandi: narcissistic, transgressive, unpredictable and erratic, boastful, clumsy, even vulgar, dishonest, brutal… His tweets and curt sentence-based internal and external communications present leaders and diplomatic corps worldwide with a redoubtable challenge when for example, he shamelessly goes public about conversations that should have otherwise remained private and confidential (as was recently the case regarding a text exchange with Emmanuel Macron). Such disturbing behaviour would’ve caused a breadth of diplomatic havoc if it hadn’t come from the leader of the world’s biggest superpower, leaving partners of the United States with no choice but to adapt accordingly and keep up appearances.

Diplomacy in relations between foreign leaders and Trump, is still necessary, in the same way that international law retains its intrinsic value in relations between nations. Despite multiple breaches, including those by the current US President himself, diplomacy remains an art form in terms of communication, and compromise between parties that do not share the same perspective on the world, especially when they are in disagreement over a particular issue.

‘The Art of the Deal’ – A disruptive brand of foreign policy

The book The Art of the Deal (co-authored by Donald Trump and journalist Tony Schwartz) dates back to 1987, long before the businessman’s foray into politics. In the book, the Real Estate mogul describes his disruptive negotiating method, which consists of thinking big, asking for a lot, and using the media to his advantage. It was at that time that he started to publicly demand that the US lay down tariffs (global duty collections on imported goods), amid a context characterised by Japan’s economic boom and the widening of America’s trade deficit.

Donald Trump was unable to fully implement his policy during his first term because he was ill-prepared and held back by his administration, for example, in his attempts to build closer ties with North Korea. His second term kicked off with a more thought-out and resolute policy: aggressive trade measures (the “salvo of tariffs” announced on “Liberation Day” on April 2); by threats to the sovereignty of Canada and Greenland; by demanding that Latin American states comply with its orders on immigration control, the fight against drug trafficking, and relations with China; by the withdrawal of the United States from certain multilateral organizations (already begun in 2017-2020); and by the heavy-handed negotiation of several peace agreements (notably in Gaza).

This attitude, while striking in comparison to previous administrations, is not entirely unprecedented in American tradition when it comes to relations with the rest of the world. Pressure on allies, unilateral sanctions, the extraterritoriality of American law, the unilateral use of force, and the rejection of certain multilateral norms (the US has never ratified the Montego Bay Convention on the law of the sea or the Rome Statute establishing the International Criminal Court, and withdrew from UNESCO between 1984 and 2003) are not new practices. But Donald Trump adds his own brand of brutality, selfishness, and systematicity, in the name of ideology: America First.

Practical limitations

The US president has said that he sets no limits other than those of his “own morality”. However, there are two practical limits that are evident in his actions, which may reassure his partners somewhat.

Firstly, he does not like military adventures. On the one hand, this is due to his temperament (he did not do military service and believes more in business than in war). On the other hand, it is because his electoral base rejects military engagements. He intends to guarantee “peace through strength,” but the goal is indeed peace. He has demonstrated a clear preference for targeted strikes and operations (in Syria in 2017 and 2018, in Iran and Nigeria in 2025, and in Venezuela in 2026) instead of prolonged engagements.

He thus confirms that the page of the ‘war on terror’, which is estimated to have cost $8 trillion (€6.75 trillion) in the US between 2001 and 2021, has come to an end, without abandoning the military strikes that have become, since Barack Obama’s two terms in office, the preferred means of action against terrorist groups. The operation in Venezuela is a good illustration of a policy that is economical in its objectives (in this case, Maduro’s ousting and the fight against drug trafficking and Chinese influence, rather than regime change) and in its means.

Secondly, Donald Trump has demonstrated his pragmatism on more than one occasion, not hesitating to back down when he has gone too far. This is a corollary of his disruptive approach. The reactions of American public opinion and the stock market, as well as the limits imposed by his partners, ultimately influence an administration in which the president, surrounded by loyalists, does not ignore calls for caution. The tariffs enacted on ‘Liberation Day’ were immediately followed by a pause, largely due to the reaction of the markets, to the point that the Wall Street Journal hailed it a ‘Mitterrand moment’, drawing a parallel between Trump’s reversal on this occasion and the famous turn toward austerity initiated by the French socialist president in 1983.

In the Russia/Ukraine dossier, the American president listened to the Europeans and shifted his position to one less favourable to Moscow, to the point of accepting a form of American commitment in future security guarantees for Ukraine. On Greenland, he backed down in Davos by renouncing the military option. On Iran, he distanced himself from certain attempts to overthrow the regime in order to focus on the goal of nuclear negotiations.

He has been criticised for these U-turns (the acronym TACO, “Trump Always Chickens Out” has been very successful on social media), and it is not certain that they will pay off with the American electorate at the time of the midterms. But they show that there is a place for diplomacy in the art of managing Trump.

The art of managing Trump

World leaders are unsettled and their nerves are being tested. Many have been on the receiving end of his mockery and whims, particularly Western leaders or those considered hostile, but not directly “strong” leaders such as Xi Jinping and Vladimir Putin. Some have not been afraid to make fools of themselves, such as NATO Secretary General Mark Rutte, who reportedly called him ‘Daddy’.

Nevertheless, the US administration’s partners have managed over time to establish a working relationship with it and achieve results. Emmanuel Macron was the first to organise a meeting between Trump and Ukrainian President Zelensky, at the Notre-Dame reopening ceremony in December 2024. The European Commission concluded a trade deal with the United States in July 2025, which was criticised in France in particular, but welcomed by many states that wanted, above all, to preserve economic and trade ties with Washington. The NATO summit in The Hague in June 2025 passed without a hitch, avoiding American disengagement.

As relations with Canada became strained due to mounting disputes (tariffs, land claims, relations with China), [Mexican President Claudia Sheinbaum(https://www.latimes.com/world-nation/story/2026-01-30/trump-mexico-sheinbaum) demonstrated her skill in her relations with the American president]. Emmanuel Macron, until the recent confrontation over Greenland, had also managed to charm the White House host, who acknowledged this in Davos (“I really like Emmanuel Macron”) while sending him several jibes.

This reveals a certain method in the art of dealing with the US head of state:

The need to keep a cool head. This should not become coldness, at least on the part of partners and allies. It is a matter of keeping calm, not getting drawn into verbal escalation, and countering whims with the authority of seriousness.

Dialogue and cooperation: talking, taking American demands seriously, trying to understand them, attempting to respond to them, accepting and even seeking dialogue, looking for and accepting compromises.

Firmness: setting and stating limits, reiterating positions of principle, acting or reacting with restraint, and strengthening one’s position by seeking allies.

The European approach

The way Europeans have dealt with Donald Trump so far has been quite exemplary: accepting a tariff compromise that avoids a trade war (the Turnberry agreement); drawing red lines on digital regulation; diplomacy backed by tools of power in Ukraine (increased aid and the establishment of a ‘coalition of the willing’ to provide security guarantees to Kiev); firmness in the Greenland affair (the statement of 6 January and the dispatch of a military mission); postponement of the ratification of the trade agreement. But the Europeans have always avoided entering into a futile confrontation, seeking, above all, to safeguard the future and preserve the transatlantic link, despite numerous calls (especially in France) for an uncompromising stance.

A different stance for the East

Relations with Russia and China appear more formal, colder and more egalitarian, as Trump treats them with greater deference. Xi Jinping appeared to use self-control to dominate his counterpart during their meeting in Korea, even though some saw it as an attempt by Donald Trump to gain the upper hand. Chinese culture, which places great importance on appearances and not losing face, is undoubtedly difficult to reconcile with the American president’s eccentricities. A similar situation occurred during the meeting with Vladimir Putin in Anchorage.

Behind the negotiations and diplomatic twists and turns, what is at stake involving global power relations and the future of the Western camp and its values is obviously far deeper. But whatever developments lie ahead, diplomacy will remain more necessary than ever for ensuring global stability. While diplomacy must still bend and shape itself around power relations, on the bright side, it is still producing results.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Maxime Lefebvre ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 11:43

Trump désavoué par la Cour suprême sur les droits de douane : et maintenant ?

Texte intégral (2473 mots)

La décision était très attendue : la Cour suprême vient de juger que la promulgation d’une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump à de nombreux pays du monde relevait d’un abus de pouvoir. Il s’agit certes d’un net désaveu infligé au président par une Cour dont il semblait estimer qu’elle lui était totalement acquise ; il n’en demeure pas moins que le président des États-Unis dispose d’autres leviers pour poursuivre dans cette même voie.

Donald Trump a placé au cœur de sa politique économique les droits de douane qu’il impose de façon aléatoire à titre de représailles, en invoquant le plus souvent « une situation d’urgence » pour justifier ses actes. On l’a notamment constaté, dès les premières semaines de son second mandat, pour la Chine, le Mexique et le Canada, à qui il reprochait des efforts insuffisants pour combattre la circulation du fentanyl, puis le 2 avril 2025 – le fameux « Jour de la libération ».

Ce jour-là, invoquant l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, texte de 1977 autorisant le président à réglementer le commerce après avoir déclaré une situation d’urgence nationale en réponse à une menace inhabituelle, extraordinaire et de source étrangère pour les États-Unis), Trump a promulgué des droits de douane tous azimuts, qui allaient ensuite être suspendus et modifiés à plusieurs reprises, en fonction du comportement de ses interlocuteurs ou des cadeaux apportés (que l’on songe à la récente controverse provoquée par le don au président d’une Rolex et d’un lingot d’or de la part de patrons suisses).

Retour sur l’histoire judiciaire et la question de droit

Plusieurs États et entreprises, conscients que ces mesures allaient renchérir leurs coûts et affecter leur activité économique, ont contesté ces décisions, certains devant une juridiction fédérale classique (qui n’était pas compétente), d’autres devant le Tribunal du commerce international des États-Unis (CIT) qui, en mai 2025, a conclu à l’illégalité du décret et suspendu sa mise en œuvre.

Le 29 août 2025, saisie par l’administration, la Cour d’appel pour le circuit fédéral (CAFC), qui a compétence en matière de commerce international sur tout le territoire états-unien, a confirmé la décision de première instance : s’appuyant sur « l’histoire législative » (les motivations du Congrès pour voter la loi IEEPA) et la séparation des pouvoirs, elle conclut que la promulgation des droits de douane au nom de l’IEEPA par Trump relève d’un abus de pouvoir du président.

Tous les droits de douane sont illégaux, sauf ceux imposés en vertu de la section 232 du Trade Expansion Act (TEA). Pourtant, malgré la décision de la CAFC, les droits de douane contestés sont entrés en vigueur et ont continué de s’appliquer… jusqu’à la décision que la Cour suprême vient de rendre le 20 février 2026.

En septembre 2025, l’administration Trump a demandé à la Cour d’intervenir en procédure d’urgence pour sauver ses droits de douane. Il faut souligner que la Cour a accepté nettement plus de recours en urgence sous Trump que sous ses prédécesseurs, ce qui traduit bien la conviction de l’actuel président que la Cour suprême (dont il a nommé trois juges, durant son premier mandat) est à son service pour lui permettre de faire ce qu’il veut, sans aucun contrôle ni contre-pouvoir. Pour autant, il lui a fallu suivre le processus normal et demander un examen au fond (merits case) en faisant une demande de certiorari que la Cour a acceptée.

La loi sur les pouvoirs économiques d’urgence (IEEPA) et la décision de la Cour suprême

Il s’est trouvé une majorité de six juges sur les neuf que compte la Cour suprême pour affirmer que le recours du président à la loi IEEPA est contraire à la séparation des pouvoirs, car la loi permet au président de « réguler » et d’« interdire » mais pas d’imposer des droits de douane, qui sont de la compétence du Congrès. Mais c’est une opinion fragmentée, avec quatre opinions convergentes et deux opinions dissidentes, chacun des juges tentant de justifier et d’ancrer ses préférences en matière d’interprétation de la loi et de la Constitution.

La loi IEEPA invoquée par Donald Trump pour imposer des droits de douane tous azimuts à quasiment tous les pays du monde est prévue pour les situations d’urgence, mais l’objectif du Congrès à l’époque de son adoption, en 1977, était de limiter les pouvoirs du président par rapport à une autre loi existante (Trading with the Enemy Act, datant de 1917). C’est ce qu’il est possible de comprendre en recherchant l’« intention du législateur » – une méthode prônée par la juge progressiste Ketanji Brown Jackson dans son opinion convergente, mais les juges « conservateurs » s’y refusent.

Le texte de l’IEEPA prévoit en cas d’urgence la possibilité pour le président de « réguler » ou de déclarer un embargo, par exemple, mais ne mentionne nulle part les droits de douane. Quant à considérer que le « dramatique déficit commercial » invoqué par Trump constitue une urgence, ce serait oublier que celui-ci n’est pas nouveau et existe depuis plusieurs décennies.

Les enjeux constitutionnels

Les enjeux économiques et constitutionnels étaient importants, ainsi qu’en témoigne le nombre élevé de pétitions amicus curiae (« ami de la cour ») que les personnes physiques (un économiste, un professeur de droit) ou morales (des groupes divers) ont la possibilité de déposer afin d’éclairer la cour sur leur lecture de l’affaire, les dangers ou le bien-fondé des positions défendues par l’administration et la solution qu’ils préconisent.

Presque toutes défendaient des arguments allant à l’encontre de la position de l’administration Trump, y compris les groupes de droite comme le Cato Institute (libertarien) ou la Washington Legal Foundation (qui défend généralement les causes de la droite, mais qui argumentait ici pour l’inconstitutionnalité du recours à la législation d’urgence).

Certains invoquaient des arguments économiques et plusieurs professeurs de droit soulignaient les dangers si la Cour ne met pas un coup d’arrêt aux velléités de cumul des pouvoirs par le président. Si la Cour ne sanctionne pas cet empiètement, expliquaient-ils, le risque est réel que le Congrès ne puisse jamais voter une loi, non seulement à la majorité simple mais, en cas de veto quasi certain, à la majorité des deux tiers.

Les juges avaient semblé conscients lors de l’audience de la quasi-impossibilité pour le Congrès de recouvrer ses pouvoirs et avaient posé de nombreuses questions sur ce sujet.

Que dit exactement la décision de la Cour suprême ?

La décision Learning Resources, Inc. v. Trump, traite de deux catégories de droits de douane : ceux qui ont été imposés sur le Mexique et le Canada pour lutter contre l’importation d’opiacés ; et les droits de douane plusieurs fois modifiés, instaurés le 2 avril 2025 dit « Jour de la libération ». Elle laisse en place les autres droits de douane imposés sur d’autres fondements, tels que les droits de douane de 25 % placés par la première administration Trump en vertu de la section 301 de la loi Trade Act de 1971, maintenus par le président Biden, qui ont ajouté des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois.

Comme prévu, l’opinion de la majorité est rédigée par le Chief Justice et, comme largement anticipé après l’audience, elle statue contre le président, mais après avoir laissé les droits de douane en vigueur pendant près d’un an.

Le président de la Cour rédige une opinion courte dont la première partie, signée par lui-même et cinq autres juges, repose sur l’atteinte à la séparation des pouvoirs : la Constitution attribue au Congrès (et au Congrès seul) le pouvoir de lever l’impôt et d’imposer droits de douane et droits indirects.

Les juges progressistes ont voté avec la majorité sur le premier fondement parce que la décision permet d’interdire au président d’utiliser la loi IEEPA (qui, nous l’avons dit, prévoit interdictions ou embargos mais pas les droits de douane) et renforce la séparation des pouvoirs et la primauté du droit (Rule of Law). Mais pas sur le deuxième fondement, qui ne recueille l’adhésion que des juges conservateurs Gorsuch et Barrett (tous deux nommés par Trump).

Cette opinion de pluralité se fonde sur la doctrine de la question majeure (Major Questions Doctrine, MQD) en vertu de laquelle les décrets qui entraînent une modification majeure d’un secteur doivent être autorisés par une délégation de pouvoir précise et spécifique par le Congrès. Ici, l’imposition de droits de douane a causé une modification majeure de l’économie du pays et ne peut être autorisée. La question est développée sur près de 50 pages par le juge Gorsuch dans son opinion convergente.

Quelle signification et quelles suites ?

C’est un net revers pour Donald Trump, qui a placé les droits de douane au cœur de sa politique économique, mais la Cour ne se prononce pas sur les pouvoirs du président (et leurs limites) ni sur les multiples recours aux législations d’urgence, pas nécessairement motivés. C’est une décision limitée à la signification de la loi IEEPA et à ce qu’elle autorise (déclarer un embargo) et interdit (imposer des droits de douane).

Ce n’est pas l’annonce que la Cour suprême va dorénavant s’opposer à Trump, sauf sans doute sur le limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale (FED), ce qui accréditera la thèse que la majorité de droite à la Cour est du côté du business et protège l’économie du pays contre les politiques dangereuses du président.

Par ailleurs, la décision ne dit rien sur un éventuel remboursement qui serait versé aux entreprises lésées et ne prévoit aucun mécanisme en ce sens. Beaucoup soulignent que les entreprises n’ont aucun droit à un remboursement dans la mesure où elles ont répercuté l’augmentation des coûts sur les consommateurs finaux. Le gouverneur de Californie propose que chaque Américain reçoive un chèque de 1 700 dollars (1 420 euros environ) ; le gouverneur de l’Illinois a envoyé sa facture (8,4 milliards de dollars, soit plus de 7 milliards d’euros) à l’administration Trump. En d’autres termes, d’autres contentieux sont à prévoir. D’autant que les mesures ne sont pas parvenues à diminuer le déficit commercial en 2025 et que rembourser les quelque 140 milliards de dollars (plus de 118,6 milliards d’euros) indûment perçus creuserait un peu plus le déficit budgétaire.

Que peut faire Trump maintenant ?

Une autre question est elle aussi passée sous silence. Donald Trump dispose-t-il d’autres outils pour imposer d’autres droits de douane ? La réponse est oui, car, dans les années 1970, le Congrès a voté plusieurs lois (Trade Acts) déléguant de nombreux pouvoirs au président pour lui permettre de répliquer à des mesures discriminatoires prises par les partenaires commerciaux des États-Unis.

Trump, furieux de la décision de la Cour suprême, a immédiatement annoncé des droits de douane étendus à l’ensemble du monde de 10 %, puis de 15 % en recourant à la section 122 de la loi Trade Act de 1974. Dans ce cas, les droits ne peuvent dépasser 15 % et sont censés expirer au bout de 150 jours si le Congrès n’a pas voté pour confirmer la mesure. Connaissant le peu de cas que Trump fait des règles et du droit, il n’est pas impensable d’imaginer qu’il renouvellera les droits de douane pour d’autres périodes de 150 jours – en violation peut-être non pas de la lettre de la loi mais de son esprit. Ou bien il tentera d’utiliser d’autres outils (les sections 232 ou 301, par exemple).

En conclusion, la décision de la Cour ne clarifie guère la situation économique et, à ce jour, l’état du commerce international est toujours aussi instable et chaotique.

Anne E. Deysine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 11:38

En Europe, les politiques sociales limitent l’appauvrissement des travailleurs en situation de handicap

Texte intégral (1891 mots)

La survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme pour tous les salariés européens. Cette perte peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et les politiques d’intégration professionnelle efficaces. Alors, quelles disparités entre les pays européens ? Les femmes et les hommes ? Les différents revenus de compensation ?

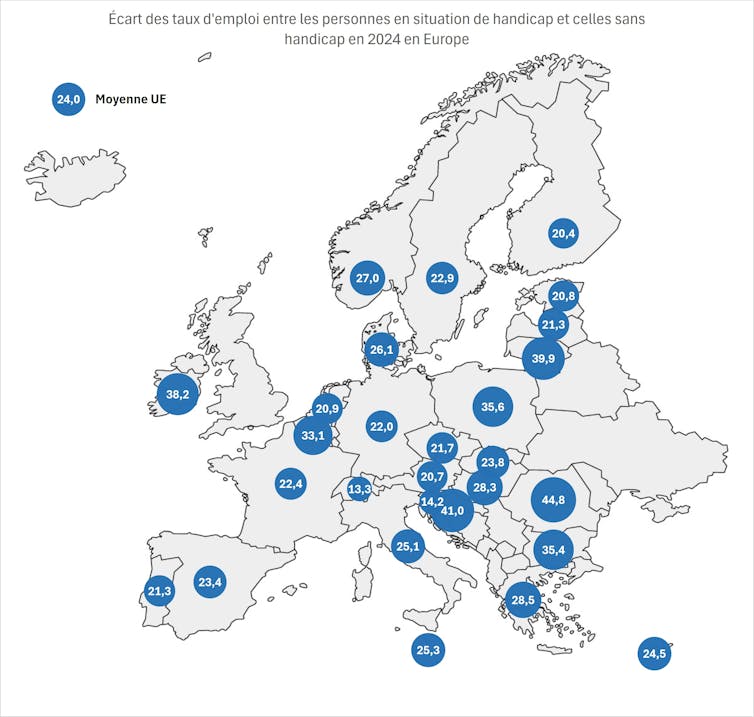

Selon Eurostat, dans l’ensemble de l’Union européenne, l’écart de taux d’emploi entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap atteint 24 points de pourcentage (pp) en 2024. Derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités. L’écart n’est que de 8 pp au Luxembourg et de 14 pp en Slovénie, mais dépasse 40 pp en Roumanie et en Croatie – un point de pourcentage correspond à l’écart absolu entre deux taux exprimés en pourcentage.

Sur le marché du travail, le désavantage des personnes en situation de handicap s’explique par plusieurs facteurs : la nécessité de soins réguliers, l’insuffisante adaptation des postes, une baisse de productivité perçue ou réelle, mais aussi des phénomènes de discrimination. Les caractéristiques du handicap telles que son intensité, son type – physique, cognitif, etc. – ou encore le moment de sa survenue – naissance, enfance, âge adulte – peuvent également jouer un rôle crucial.

Alors, que se passe-t-il lorsqu’un handicap survient en deuxième partie de carrière, chez des personnes initialement en emploi et sans limitation déclarée ? Comment cet événement affecte-t-il leurs revenus globaux deux années après ? C’est précisément la question que nous abordons dans une étude publiée dans la revue Annals of Economics and Statistics.

À partir de l’enquête Survey on Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE), menée entre 2011 et 2015 auprès de plus de 2 500 individus âgés de 50 ans et plus, dans 12 pays européens, nous analysons l’effet de la survenue d’un handicap grave sur le revenu global. Nous distinguons ensuite les différents canaux à l’œuvre, en décomposant ce revenu entre salaires d’activité et revenus de remplacement, tels que les pensions ou les allocations.

Concrètement, quelles différences entre les pays européens ?

Chute de près de 79 % des salaires

À partir d’individus initialement en emploi et sans handicap en 2011, nous isolons l’effet du handicap sur le revenu global en combinant deux méthodes économétriques : le Propensity Score Matching et la méthode des différences de différences.

Cette approche permet de comparer, entre 2011 et 2015, les trajectoires de revenus d’individus déclarant un handicap en 2013 (qui perdure en 2015) à celle des individus ne déclarant pas de handicap en 2013 et 2015, tout en homogénéisant leurs caractéristiques initiales de 2011. La méthode permet de tenir compte non seulement des caractéristiques observables – âge, sexe, niveau d’éducation –, mais aussi de l’hétérogénéité non observée, comme la capacité des individus à faire face à leur handicap ou la discrimination des employeurs face aux individus en situation de handicap.

Nous postulons ensuite que cet événement va détériorer la situation sur le marché du travail comme la perte de productivité due au handicap, la réduction subie du temps de travail, voire du chômage. Tout en activant potentiellement des mécanismes de compensation. Pour tester ces hypothèses, nous décomposons le revenu global en salaire d’activité et en revenus de remplacement. Après l’apparition du handicap, les deux hypothèses sont bien confirmées : les salaires chutent fortement, tandis que les revenus de remplacement augmentent. Dans de nombreux cas, cette compensation reste insuffisante pour maintenir le revenu global.

L’apparition d’un handicap entraîne, en moyenne, une chute de près de 79 % des salaires. Malgré une augmentation massive – 200 % en moyenne – des revenus de remplacement tels que les pensions d’invalidité, le revenu global diminue en moyenne d’environ 20 %.

Différentes générosités des systèmes sociaux

Ces chiffres masquent de grandes inégalités entre pays. Dans les systèmes sociaux les plus généreux – Allemagne, Belgique, Danemark, France, Suède et Suisse –, la baisse des salaires est compensée par les revenus de remplacement comme les pensions d’invalidité. Résultat : le revenu global reste stable.

À l’inverse, dans les pays les moins généreux – Autriche, Espagne, Estonie, Italie, République tchèque et Slovénie –, ils ne suffisent pas à endiguer la perte de salaire, entraînant un appauvrissement marqué par une chute du revenu global de 27 %.

Cette hétérogénéité souligne l’importance de la générosité des systèmes sociaux et de leur capacité à protéger les individus face aux risques financiers liés au handicap. Les politiques publiques – allocations, pensions, mesures d’intégration et anti-discrimination – peuvent, par conséquent, couvrir l’intégralité de la perte de revenu lié au handicap.

Les pays nordiques combinent facilité d’accès aux prestations, mesures d’intégration sur le marché du travail et cumul des revenus de remplacement et d’un salaire. À l’inverse, certains pays d’Europe de l’Est faiblement généreux imposent, de surcroît, des conditions strictes pour cumuler pension et autres prestations, ce qui réduit fortement la protection des personnes en situation de handicap.

« Double peine » pour les femmes

Le handicap n’affecte pas les hommes et les femmes de la même manière. Chez les hommes, la baisse des salaires est souvent compensée par les revenus de remplacement, si bien que le revenu global n’est pas significativement affecté. Chez les femmes, les allocations compensent moins la chute des salaires, ce qui entraîne une diminution notable du revenu global de 32 %.

Cette « double peine » des femmes illustre des inégalités persistantes dans l’emploi et les revenus, confirmant des travaux antérieurs sur le sujet, comme ceux des économistes Morley Gunderson et Byron Lee, William John Hanna et Betsy Rogovsky ou Lisa Schur.

Vers une meilleure protection

Nos résultats montrent que la survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme. Cette perte n’est pas inéluctable. Elle peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et où les politiques d’intégration professionnelle permettent de limiter les sorties du marché du travail.

Ils soulignent plusieurs leviers d’action pour les pouvoirs publics :

renforcer les dispositifs de maintien dans l’emploi ;

améliorer l’adaptation des postes de travail ;

ajuster les mécanismes de compensation financière lorsque l’activité professionnelle devient impossible.

Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de compenser la perte de revenu, mais aussi de prévenir la rupture avec l’emploi, qui constitue un facteur majeur de fragilisation économique. Notre étude comporte néanmoins certaines limites. Elle porte exclusivement sur des Européens âgés de 50 ans et plus ; l’impact économique d’un handicap pourrait différer chez les actifs plus jeunes.

La durée de suivi, limitée à deux ans, ne permet pas de saisir pleinement les conséquences de moyen et long termes, notamment en matière de trajectoires professionnelles et de cumul des désavantages. Malgré ces réserves, les résultats apparaissent robustes : la générosité des systèmes sociaux et la capacité à intégrer durablement les personnes handicapées sur le marché du travail sont des déterminants essentiels de leur sécurité économique. À ce titre, les politiques publiques disposent de marges de manœuvre réelles pour protéger les individus face aux aléas de la santé et réduire les inégalités de revenus.

Cette étude a bénéficié d'un financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans le cadre du projet “Programme Handicap et Perte d’Autonomie - Session 8” de l'Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP). Elle a également reçu le soutien du projet SHARE-France.

23.02.2026 à 11:38

Le « live shopping » : l’évolution du modèle d’achat en ligne

Texte intégral (1183 mots)

Alors que TF1 vient de supprimer son téléshopping trente-huit ans après sa création, le « live shopping » connaît un succès grandissant. Reste que pour transformer le live en achats sonnants et trébuchants, des règles doivent être respectées. Si la confiance est nécessaire pour déclencher le processus d’achat, ce dernier carbure aussi à l’émotion.

Le live shopping, appelé aussi le live streaming commerce (LSC), consiste à vendre les produits en direct par vidéo. Le LSC est très populaire en Chine, il a connu dans ce pays une croissance sans précédent depuis 2017. L’achat en streaming en direct a fait son entrée sur le marché français en 2020 durant la pandémie de Covid-19, avec Les Galeries Lafayette.

Une recherche récente, menée auprès de 555 consommateurs français, propose un modèle éclairant des mécanismes sous-jacents à l’achat lors du LSC. Celui-ci révèle que le processus d’achat en ligne est déterminé par l’articulation séquentielle et complémentaire de deux dimensions : la confiance envers le produit (cognitive) et l’expérience de flow (affective). Bien mené, le live shopping peut être un canal de vente très puissant promettant des taux de conversion jusqu’à dix fois supérieurs à ceux du e-commerce traditionnel.

Lever les freins à l'achat en ligne

Dans l’univers asynchrone et parfois impersonnel des sites e-commerce traditionnels, le risque perçu et l’incertitude sur la qualité des produits peuvent freiner l’achat. Le LSC réintroduit une dimension sociale et interactive cruciale, incarnée par le streamer. Ce dernier n’est pas un simple présentateur, mais un véritable prescripteur dont les caractéristiques vont directement nourrir la confiance du consommateur à l’égard du produit.

À lire aussi : Le commerce de détail : un secteur en crise ?

Trois qualités se révèlent déterminantes :

son expertise technique sur les produits,

sa crédibilité perçue (honnêteté, sincérité)

et surtout sa réactivité à répondre en temps réel aux questions posées par les consommateurs via la boîte de dialogue.

Les résultats de cette recherche sont sans appel. Sans ces attributs, la confiance peine à s’établir.

« C'est qu’on peut poser nos questions et que la vendeuse est très réactive… Je trouvais que les précisions étaient toutes au rendez-vous, ça met vraiment en confiance. » (Sylvain, 30 ans, enquête qualitative)

Le rôle des émotions

Si la confiance du consommateur est le socle indispensable à l’achat lors du LSC, l’expérience de flow constitue un réel moteur émotionnel. Concept introduit par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, le flow désigne cet état d’immersion totale et de plaisir dans une activité, au point d’en oublier le temps qui passe.

Le LSC est un terrain particulièrement propice pour générer cet état. Deux caractéristiques propres à ce format y contribuent : l’interactivité en temps réel (chat, réactions, sentiment de communauté) et l’attractivité de la présentation (visuels dynamiques, scénarisation, divertissement). Ces stimuli captivent l’attention et créent un engagement profond.

« On a vraiment l'impression d'être dans la pièce avec elle comme si on assistait à l'essayage en direct… J'étais très attentive aux commentaires des autres personnes, on a vraiment cette idée de communauté. » (Aurélien, 35 ans, enquête qualitative)

Une expérience captivante

Les résultats de l’enquête montrent que c’est précisément cette expérience de flow qui influence le plus fortement et directement l’intention d’achat. La rationalité (la confiance) prépare le terrain, mais c’est l’émotion (le flow) qui renforce l’intention d’achat. Autrement dit, la confiance est une condition nécessaire mais non suffisante. Elle agit comme un facilitateur essentiel, créant un environnement sécurisé et crédible. C’est ensuite en se transformant en expérience de flow qu’elle démultiplie son effet sur la décision du consommateur.

Cette voie « mixte », allant du cognitif à l'affectif est au cœur du processus d’intention d’achat en ligne lors du LSC. Elle explique pourquoi une simple démonstration du produit, même technique et fiable, peut échouer si elle n’est pas portée par une expérience captivante.

Des outils à manier avec stratégie

Cette compréhension fine du mécanisme d'achat en LSC offre des leviers d'action concrets pour les marques et les retailers :

Sélection et formation des streamers : prioriser l'expertise produit, l'authenticité et la capacité à interagir vite et bien. La réactivité est le facteur ayant le plus fort impact sur la confiance.

Scénarisation de l'expérience : concevoir les lives non comme des catalogues animés, mais comme des moments de divertissement et de socialisation. Intégrer des fonctionnalités ludiques (concours, jeux, récompenses) et favoriser les interactions entre les participants pour renforcer le sentiment de communauté et d'immersion.

Adopter une approche holistique : ne pas dissocier l'argumentaire (confiance) de la forme (flow). Une démonstration produit doit être à la fois précise et spectaculaire ; une interaction via le chat doit être à la fois rapide et chaleureuse.

Le live streaming commerce, loin d’être un phénomène éphémère, incarne ainsi l’avenir d’un e-commerce à la fois plus interactif et plus immersif. Son succès repose sur une alchimie subtile entre la confiance rationnelle dans le produit et l’expérience immersive, un équilibre que les marques doivent absolument maîtriser.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.