23.02.2026 à 17:09

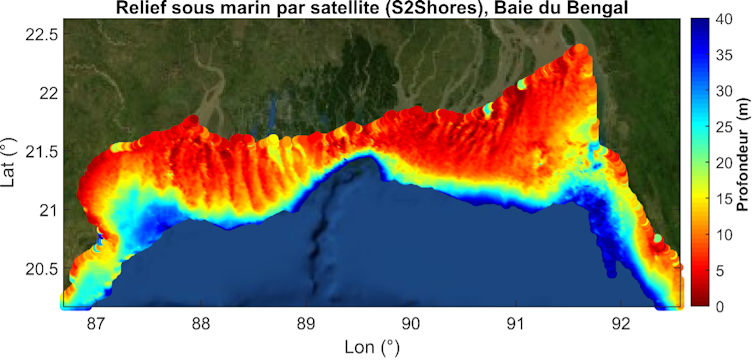

Une nouvelle technique permet (enfin) de révéler les fonds marins côtiers du monde entier

Texte intégral (1680 mots)

Bien connaître les fonds marins est crucial dans de nombreux domaines. Or, jusqu’à présent on ne savait en cartographier qu’une très faible proportion. Une nouvelle méthode permet, en utilisant des satellites, de mesurer les caractéristiques des vagues afin d’estimer la profondeur et donc de mieux connaître les fonds marins à l’échelle des côtes du monde entier.

Nous connaissons bien les cartes topographiques des zones terrestres, avec leurs plaines, vallées, canyons et sommets. La topographie sous-marine est beaucoup moins connue, car elle est difficile à voir et à mesurer. Pourtant, lors du dernier âge glaciaire, lorsque le niveau de la mer se situait 120 mètres plus bas et qu’il était possible de traverser la Manche à pied, ces zones étaient apparentes. Dans le passé, la Méditerranée se serait également asséchée par évaporation, coupant le lien avec l’océan Atlantique à Gibraltar et révélant aux habitants de la Terre de l’époque ses fonds marins. Malheureusement, pour les explorer au sec, il faudrait que les fonds marins se découvrent, mais les prévisions actuelles de changement climatique, liées aux activités anthropiques, indiquent plutôt une hausse du niveau de la mer de l’ordre du mètre pour le XXIe siècle.

Cartographier ces fonds marins est un véritable enjeu actuel pour de multiples aspects : navigation, développement des énergies marines renouvelables (éoliennes, câbles sous-marins), mais aussi sécurité civile et risques de submersion/érosion. Ces mesures sont réalisées au moyen de navires océanographiques équipés de sondes (poids au bout d’un fil, puis échosondeurs), ce qui est coûteux et dangereux notamment lorsqu’il s’agit de s’approcher des petits fonds, en présence de vagues et de courants.

Des fonds encore largement méconnus

En France, c’est le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) qui est chargé de la cartographie des fonds marins pour le compte de l’État. Avec près de 11 millions de km2, la France possède la deuxième plus grande zone maritime au monde et le Shom ne peut mesurer qu’environ 1 % de cette surface. Au niveau mondial, seulement environ la moitié des zones côtières ont été mesurées, souvent une seule fois, et ces informations datent souvent de plusieurs décennies. Or, ces fonds peuvent évoluer sous l’action de mouvements tectoniques, de déplacements sédimentaires dus aux vagues et aux courants, aux rivières et aux estuaires, ainsi qu’aux dunes et bancs de sable sous-marins, aux chenaux de navigation, etc. Une réactualisation régulière est donc primordiale. Aujourd’hui, les missions de satellites d’observation de la Terre sont de plus en plus nombreuses, fréquentes et précises, offrant des capacités d’observation inégalées et en constante progression. C’est dans ce contexte que nous avons cherché à développer, avec le programme S2Shores (Satellites to Shores), une approche permettant d’utiliser cette nouvelle opportunité pour cartographier l’ensemble des fonds marins côtiers à l’échelle mondiale par satellite.

Dans un environnement côtier très dynamique, il est essentiel pour la sécurité de la navigation de disposer d’un état actualisé des fonds marins. Cela permet également d’améliorer la précision des modèles de vagues, de marée et de courants, dont les performances dépendent principalement de la connaissance de l’état des fonds marins. Face à l’augmentation des risques de submersion et d’érosion côtières liée au changement climatique, il est essentiel de pouvoir anticiper et prévenir ces phénomènes dans le cadre d’événements extrêmes. Cela permet également de réaliser des bilans sédimentaires en quantifiant les stocks de sable. Dans les pays du Sud, qui ne bénéficient pas de moyens traditionnels coûteux de cartographie des fonds marins, les promesses offertes par ces nouvelles techniques satellitaires, ainsi que les attentes, sont grandes.

Comment fonctionne cette nouvelle méthodologie ?

Les méthodes satellitaires existantes pour estimer les fonds marins sont principalement basées sur l’observation directe du fond : on mesure ce que l’on voit. Cette approche est efficace dans les eaux claires et transparentes, comme dans les atolls, mais elle est moins performante dans les eaux turbides et troubles, comme autour des panaches de rivières, dans les zones sableuses ou vaseuses. En moyenne, on considère que la profondeur atteignable est d’environ 15 mètres. Une calibration avec des mesures sur place, dites in situ, est la plupart du temps nécessaire.

L’approche que nous avons développée est fondée sur une méthode inverse : on mesure les vagues dont les caractéristiques géométriques (longueur d’onde, c’est-à-dire la distance entre deux crêtes) et cinématiques (vitesse) sont modulées par les fonds marins en zone côtière afin d’estimer la profondeur. Cette méthode permet d’étendre le champ d’application des méthodes spatiales aux eaux turbides et plus profondes, jusqu’aux plateaux continentaux, à des profondeurs de plus de 50 mètres, soit une augmentation potentielle de +58 % ou 3,1 millions de km2 par rapport aux méthodes basées sur la couleur de l’eau avec une moyenne mondiale grossière de visibilité des fonds de 15 mètres.

En pratique, nous utilisons les images optiques des satellites de la mission Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne, qui offrent une réactualisation régulière, de l’ordre de cinq à dix jours selon les zones, avec une résolution de 10 mètres. Sentinel-2 dispose de plusieurs bandes de couleur, dont le rouge et le vert, que nous utilisons ici. Ces bandes ne sont pas acquises exactement au même moment. C’est ce décalage d’environ 1 seconde entre ces deux bandes que nous exploitons pour détecter la propagation des vagues, de l’ordre de 1 à 10 mètres par seconde. Tout cela est possible avec un satellite qui passe à environ 700 km d’altitude et 7 km par seconde.

Établir cet atlas global des fonds marins des zones côtières est également une prouesse en termes de traitement de masse de plus d’un million d’images sur le supercalculateur TREX du Cnes, où sont également stockées toutes ces images pour un temps d’accès minimum.

Une chaîne de traitement a été réalisée dans le cadre du programme S2Shores afin d’optimiser ces traitements de manière automatisée.

Nous continuons à faire progresser le cœur du code d’estimation des fonds marins et incorporons différentes missions, comme la récente C03D développée conjointement par le Cnes et Airbus Defence and Space. Après cette démonstration globale à basse résolution (1 km), ces codes sont ouverts et libres d’utilisation pour répondre à des besoins spécifiques, comme des projets d’aménagement, par exemple, ou dans le cadre de jumeaux numériques pour réaliser des scénarios d’inondation ou d’érosion côtière, lorsqu’ils sont combinés à un modèle numérique.

Rafael Almar a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) à travers le projet GLOBCOASTS (ANR-22-ASTR-0013)

Erwin Bergsma a reçu des financements du CNES.

Sophie Loyer a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) à travers le projet GLOBCOASTS (ANR-22-ASTR-0013)

23.02.2026 à 16:36

Minding the gap between the art of deal-making and the art of diplomacy, or how to handle Donald Trump

Texte intégral (2374 mots)

Since Donald Trump’s return to the White House, his shock tactics and explosive actions have made waves on the world stage. There is no shortage of adjectives characterising Donald Trump’s international modus operandi: narcissistic, transgressive, unpredictable and erratic, boastful, clumsy, even vulgar, dishonest, brutal… His tweets and curt sentence-based internal and external communications present leaders and diplomatic corps worldwide with a redoubtable challenge when for example, he shamelessly goes public about conversations that should have otherwise remained private and confidential (as was recently the case regarding a text exchange with Emmanuel Macron). Such disturbing behaviour would’ve caused a breadth of diplomatic havoc if it hadn’t come from the leader of the world’s biggest superpower, leaving partners of the United States with no choice but to adapt accordingly and keep up appearances.

Diplomacy in relations between foreign leaders and Trump, is still necessary, in the same way that international law retains its intrinsic value in relations between nations. Despite multiple breaches, including those by the current US President himself, diplomacy remains an art form in terms of communication, and compromise between parties that do not share the same perspective on the world, especially when they are in disagreement over a particular issue.

‘The Art of the Deal’ – A disruptive brand of foreign policy

The book The Art of the Deal (co-authored by Donald Trump and journalist Tony Schwartz) dates back to 1987, long before the businessman’s foray into politics. In the book, the Real Estate mogul describes his disruptive negotiating method, which consists of thinking big, asking for a lot, and using the media to his advantage. It was at that time that he started to publicly demand that the US lay down tariffs (global duty collections on imported goods), amid a context characterised by Japan’s economic boom and the widening of America’s trade deficit.

Donald Trump was unable to fully implement his policy during his first term because he was ill-prepared and held back by his administration, for example, in his attempts to build closer ties with North Korea. His second term kicked off with a more thought-out and resolute policy: aggressive trade measures (the “salvo of tariffs” announced on “Liberation Day” on April 2); by threats to the sovereignty of Canada and Greenland; by demanding that Latin American states comply with its orders on immigration control, the fight against drug trafficking, and relations with China; by the withdrawal of the United States from certain multilateral organizations (already begun in 2017-2020); and by the heavy-handed negotiation of several peace agreements (notably in Gaza).

This attitude, while striking in comparison to previous administrations, is not entirely unprecedented in American tradition when it comes to relations with the rest of the world. Pressure on allies, unilateral sanctions, the extraterritoriality of American law, the unilateral use of force, and the rejection of certain multilateral norms (the US has never ratified the Montego Bay Convention on the law of the sea or the Rome Statute establishing the International Criminal Court, and withdrew from UNESCO between 1984 and 2003) are not new practices. But Donald Trump adds his own brand of brutality, selfishness, and systematicity, in the name of ideology: America First.

Practical limitations

The US president has said that he sets no limits other than those of his “own morality”. However, there are two practical limits that are evident in his actions, which may reassure his partners somewhat.

Firstly, he does not like military adventures. On the one hand, this is due to his temperament (he did not do military service and believes more in business than in war). On the other hand, it is because his electoral base rejects military engagements. He intends to guarantee “peace through strength,” but the goal is indeed peace. He has demonstrated a clear preference for targeted strikes and operations (in Syria in 2017 and 2018, in Iran and Nigeria in 2025, and in Venezuela in 2026) instead of prolonged engagements.

He thus confirms that the page of the ‘war on terror’, which is estimated to have cost $8 trillion (€6.75 trillion) in the US between 2001 and 2021, has come to an end, without abandoning the military strikes that have become, since Barack Obama’s two terms in office, the preferred means of action against terrorist groups. The operation in Venezuela is a good illustration of a policy that is economical in its objectives (in this case, Maduro’s ousting and the fight against drug trafficking and Chinese influence, rather than regime change) and in its means.

Secondly, Donald Trump has demonstrated his pragmatism on more than one occasion, not hesitating to back down when he has gone too far. This is a corollary of his disruptive approach. The reactions of American public opinion and the stock market, as well as the limits imposed by his partners, ultimately influence an administration in which the president, surrounded by loyalists, does not ignore calls for caution. The tariffs enacted on ‘Liberation Day’ were immediately followed by a pause, largely due to the reaction of the markets, to the point that the Wall Street Journal hailed it a ‘Mitterrand moment’, drawing a parallel between Trump’s reversal on this occasion and the famous turn toward austerity initiated by the French socialist president in 1983.

In the Russia/Ukraine dossier, the American president listened to the Europeans and shifted his position to one less favourable to Moscow, to the point of accepting a form of American commitment in future security guarantees for Ukraine. On Greenland, he backed down in Davos by renouncing the military option. On Iran, he distanced himself from certain attempts to overthrow the regime in order to focus on the goal of nuclear negotiations.

He has been criticised for these U-turns (the acronym TACO, “Trump Always Chickens Out” has been very successful on social media), and it is not certain that they will pay off with the American electorate at the time of the midterms. But they show that there is a place for diplomacy in the art of managing Trump.

The art of managing Trump

World leaders are unsettled and their nerves are being tested. Many have been on the receiving end of his mockery and whims, particularly Western leaders or those considered hostile, but not directly “strong” leaders such as Xi Jinping and Vladimir Putin. Some have not been afraid to make fools of themselves, such as NATO Secretary General Mark Rutte, who reportedly called him ‘Daddy’.

Nevertheless, the US administration’s partners have managed over time to establish a working relationship with it and achieve results. Emmanuel Macron was the first to organise a meeting between Trump and Ukrainian President Zelensky, at the Notre-Dame reopening ceremony in December 2024. The European Commission concluded a trade deal with the United States in July 2025, which was criticised in France in particular, but welcomed by many states that wanted, above all, to preserve economic and trade ties with Washington. The NATO summit in The Hague in June 2025 passed without a hitch, avoiding American disengagement.

As relations with Canada became strained due to mounting disputes (tariffs, land claims, relations with China), [Mexican President Claudia Sheinbaum(https://www.latimes.com/world-nation/story/2026-01-30/trump-mexico-sheinbaum) demonstrated her skill in her relations with the American president]. Emmanuel Macron, until the recent confrontation over Greenland, had also managed to charm the White House host, who acknowledged this in Davos (“I really like Emmanuel Macron”) while sending him several jibes.

This reveals a certain method in the art of dealing with the US head of state:

The need to keep a cool head. This should not become coldness, at least on the part of partners and allies. It is a matter of keeping calm, not getting drawn into verbal escalation, and countering whims with the authority of seriousness.

Dialogue and cooperation: talking, taking American demands seriously, trying to understand them, attempting to respond to them, accepting and even seeking dialogue, looking for and accepting compromises.

Firmness: setting and stating limits, reiterating positions of principle, acting or reacting with restraint, and strengthening one’s position by seeking allies.

The European approach

The way Europeans have dealt with Donald Trump so far has been quite exemplary: accepting a tariff compromise that avoids a trade war (the Turnberry agreement); drawing red lines on digital regulation; diplomacy backed by tools of power in Ukraine (increased aid and the establishment of a ‘coalition of the willing’ to provide security guarantees to Kiev); firmness in the Greenland affair (the statement of 6 January and the dispatch of a military mission); postponement of the ratification of the trade agreement. But the Europeans have always avoided entering into a futile confrontation, seeking, above all, to safeguard the future and preserve the transatlantic link, despite numerous calls (especially in France) for an uncompromising stance.

A different stance for the East

Relations with Russia and China appear more formal, colder and more egalitarian, as Trump treats them with greater deference. Xi Jinping appeared to use self-control to dominate his counterpart during their meeting in Korea, even though some saw it as an attempt by Donald Trump to gain the upper hand. Chinese culture, which places great importance on appearances and not losing face, is undoubtedly difficult to reconcile with the American president’s eccentricities. A similar situation occurred during the meeting with Vladimir Putin in Anchorage.

Behind the negotiations and diplomatic twists and turns, what is at stake involving global power relations and the future of the Western camp and its values is obviously far deeper. But whatever developments lie ahead, diplomacy will remain more necessary than ever for ensuring global stability. While diplomacy must still bend and shape itself around power relations, on the bright side, it is still producing results.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Maxime Lefebvre ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 11:43

Trump désavoué par la Cour suprême sur les droits de douane : et maintenant ?

Texte intégral (2473 mots)

La décision était très attendue : la Cour suprême vient de juger que la promulgation d’une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump à de nombreux pays du monde relevait d’un abus de pouvoir. Il s’agit certes d’un net désaveu infligé au président par une Cour dont il semblait estimer qu’elle lui était totalement acquise ; il n’en demeure pas moins que le président des États-Unis dispose d’autres leviers pour poursuivre dans cette même voie.

Donald Trump a placé au cœur de sa politique économique les droits de douane qu’il impose de façon aléatoire à titre de représailles, en invoquant le plus souvent « une situation d’urgence » pour justifier ses actes. On l’a notamment constaté, dès les premières semaines de son second mandat, pour la Chine, le Mexique et le Canada, à qui il reprochait des efforts insuffisants pour combattre la circulation du fentanyl, puis le 2 avril 2025 – le fameux « Jour de la libération ».

Ce jour-là, invoquant l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, texte de 1977 autorisant le président à réglementer le commerce après avoir déclaré une situation d’urgence nationale en réponse à une menace inhabituelle, extraordinaire et de source étrangère pour les États-Unis), Trump a promulgué des droits de douane tous azimuts, qui allaient ensuite être suspendus et modifiés à plusieurs reprises, en fonction du comportement de ses interlocuteurs ou des cadeaux apportés (que l’on songe à la récente controverse provoquée par le don au président d’une Rolex et d’un lingot d’or de la part de patrons suisses).

Retour sur l’histoire judiciaire et la question de droit

Plusieurs États et entreprises, conscients que ces mesures allaient renchérir leurs coûts et affecter leur activité économique, ont contesté ces décisions, certains devant une juridiction fédérale classique (qui n’était pas compétente), d’autres devant le Tribunal du commerce international des États-Unis (CIT) qui, en mai 2025, a conclu à l’illégalité du décret et suspendu sa mise en œuvre.

Le 29 août 2025, saisie par l’administration, la Cour d’appel pour le circuit fédéral (CAFC), qui a compétence en matière de commerce international sur tout le territoire états-unien, a confirmé la décision de première instance : s’appuyant sur « l’histoire législative » (les motivations du Congrès pour voter la loi IEEPA) et la séparation des pouvoirs, elle conclut que la promulgation des droits de douane au nom de l’IEEPA par Trump relève d’un abus de pouvoir du président.

Tous les droits de douane sont illégaux, sauf ceux imposés en vertu de la section 232 du Trade Expansion Act (TEA). Pourtant, malgré la décision de la CAFC, les droits de douane contestés sont entrés en vigueur et ont continué de s’appliquer… jusqu’à la décision que la Cour suprême vient de rendre le 20 février 2026.

En septembre 2025, l’administration Trump a demandé à la Cour d’intervenir en procédure d’urgence pour sauver ses droits de douane. Il faut souligner que la Cour a accepté nettement plus de recours en urgence sous Trump que sous ses prédécesseurs, ce qui traduit bien la conviction de l’actuel président que la Cour suprême (dont il a nommé trois juges, durant son premier mandat) est à son service pour lui permettre de faire ce qu’il veut, sans aucun contrôle ni contre-pouvoir. Pour autant, il lui a fallu suivre le processus normal et demander un examen au fond (merits case) en faisant une demande de certiorari que la Cour a acceptée.

La loi sur les pouvoirs économiques d’urgence (IEEPA) et la décision de la Cour suprême

Il s’est trouvé une majorité de six juges sur les neuf que compte la Cour suprême pour affirmer que le recours du président à la loi IEEPA est contraire à la séparation des pouvoirs, car la loi permet au président de « réguler » et d’« interdire » mais pas d’imposer des droits de douane, qui sont de la compétence du Congrès. Mais c’est une opinion fragmentée, avec quatre opinions convergentes et deux opinions dissidentes, chacun des juges tentant de justifier et d’ancrer ses préférences en matière d’interprétation de la loi et de la Constitution.

La loi IEEPA invoquée par Donald Trump pour imposer des droits de douane tous azimuts à quasiment tous les pays du monde est prévue pour les situations d’urgence, mais l’objectif du Congrès à l’époque de son adoption, en 1977, était de limiter les pouvoirs du président par rapport à une autre loi existante (Trading with the Enemy Act, datant de 1917). C’est ce qu’il est possible de comprendre en recherchant l’« intention du législateur » – une méthode prônée par la juge progressiste Ketanji Brown Jackson dans son opinion convergente, mais les juges « conservateurs » s’y refusent.

Le texte de l’IEEPA prévoit en cas d’urgence la possibilité pour le président de « réguler » ou de déclarer un embargo, par exemple, mais ne mentionne nulle part les droits de douane. Quant à considérer que le « dramatique déficit commercial » invoqué par Trump constitue une urgence, ce serait oublier que celui-ci n’est pas nouveau et existe depuis plusieurs décennies.

Les enjeux constitutionnels

Les enjeux économiques et constitutionnels étaient importants, ainsi qu’en témoigne le nombre élevé de pétitions amicus curiae (« ami de la cour ») que les personnes physiques (un économiste, un professeur de droit) ou morales (des groupes divers) ont la possibilité de déposer afin d’éclairer la cour sur leur lecture de l’affaire, les dangers ou le bien-fondé des positions défendues par l’administration et la solution qu’ils préconisent.

Presque toutes défendaient des arguments allant à l’encontre de la position de l’administration Trump, y compris les groupes de droite comme le Cato Institute (libertarien) ou la Washington Legal Foundation (qui défend généralement les causes de la droite, mais qui argumentait ici pour l’inconstitutionnalité du recours à la législation d’urgence).

Certains invoquaient des arguments économiques et plusieurs professeurs de droit soulignaient les dangers si la Cour ne met pas un coup d’arrêt aux velléités de cumul des pouvoirs par le président. Si la Cour ne sanctionne pas cet empiètement, expliquaient-ils, le risque est réel que le Congrès ne puisse jamais voter une loi, non seulement à la majorité simple mais, en cas de veto quasi certain, à la majorité des deux tiers.

Les juges avaient semblé conscients lors de l’audience de la quasi-impossibilité pour le Congrès de recouvrer ses pouvoirs et avaient posé de nombreuses questions sur ce sujet.

Que dit exactement la décision de la Cour suprême ?

La décision Learning Resources, Inc. v. Trump, traite de deux catégories de droits de douane : ceux qui ont été imposés sur le Mexique et le Canada pour lutter contre l’importation d’opiacés ; et les droits de douane plusieurs fois modifiés, instaurés le 2 avril 2025 dit « Jour de la libération ». Elle laisse en place les autres droits de douane imposés sur d’autres fondements, tels que les droits de douane de 25 % placés par la première administration Trump en vertu de la section 301 de la loi Trade Act de 1971, maintenus par le président Biden, qui ont ajouté des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois.

Comme prévu, l’opinion de la majorité est rédigée par le Chief Justice et, comme largement anticipé après l’audience, elle statue contre le président, mais après avoir laissé les droits de douane en vigueur pendant près d’un an.

Le président de la Cour rédige une opinion courte dont la première partie, signée par lui-même et cinq autres juges, repose sur l’atteinte à la séparation des pouvoirs : la Constitution attribue au Congrès (et au Congrès seul) le pouvoir de lever l’impôt et d’imposer droits de douane et droits indirects.

Les juges progressistes ont voté avec la majorité sur le premier fondement parce que la décision permet d’interdire au président d’utiliser la loi IEEPA (qui, nous l’avons dit, prévoit interdictions ou embargos mais pas les droits de douane) et renforce la séparation des pouvoirs et la primauté du droit (Rule of Law). Mais pas sur le deuxième fondement, qui ne recueille l’adhésion que des juges conservateurs Gorsuch et Barrett (tous deux nommés par Trump).

Cette opinion de pluralité se fonde sur la doctrine de la question majeure (Major Questions Doctrine, MQD) en vertu de laquelle les décrets qui entraînent une modification majeure d’un secteur doivent être autorisés par une délégation de pouvoir précise et spécifique par le Congrès. Ici, l’imposition de droits de douane a causé une modification majeure de l’économie du pays et ne peut être autorisée. La question est développée sur près de 50 pages par le juge Gorsuch dans son opinion convergente.

Quelle signification et quelles suites ?

C’est un net revers pour Donald Trump, qui a placé les droits de douane au cœur de sa politique économique, mais la Cour ne se prononce pas sur les pouvoirs du président (et leurs limites) ni sur les multiples recours aux législations d’urgence, pas nécessairement motivés. C’est une décision limitée à la signification de la loi IEEPA et à ce qu’elle autorise (déclarer un embargo) et interdit (imposer des droits de douane).

Ce n’est pas l’annonce que la Cour suprême va dorénavant s’opposer à Trump, sauf sans doute sur le limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale (FED), ce qui accréditera la thèse que la majorité de droite à la Cour est du côté du business et protège l’économie du pays contre les politiques dangereuses du président.

Par ailleurs, la décision ne dit rien sur un éventuel remboursement qui serait versé aux entreprises lésées et ne prévoit aucun mécanisme en ce sens. Beaucoup soulignent que les entreprises n’ont aucun droit à un remboursement dans la mesure où elles ont répercuté l’augmentation des coûts sur les consommateurs finaux. Le gouverneur de Californie propose que chaque Américain reçoive un chèque de 1 700 dollars (1 420 euros environ) ; le gouverneur de l’Illinois a envoyé sa facture (8,4 milliards de dollars, soit plus de 7 milliards d’euros) à l’administration Trump. En d’autres termes, d’autres contentieux sont à prévoir. D’autant que les mesures ne sont pas parvenues à diminuer le déficit commercial en 2025 et que rembourser les quelque 140 milliards de dollars (plus de 118,6 milliards d’euros) indûment perçus creuserait un peu plus le déficit budgétaire.

Que peut faire Trump maintenant ?

Une autre question est elle aussi passée sous silence. Donald Trump dispose-t-il d’autres outils pour imposer d’autres droits de douane ? La réponse est oui, car, dans les années 1970, le Congrès a voté plusieurs lois (Trade Acts) déléguant de nombreux pouvoirs au président pour lui permettre de répliquer à des mesures discriminatoires prises par les partenaires commerciaux des États-Unis.

Trump, furieux de la décision de la Cour suprême, a immédiatement annoncé des droits de douane étendus à l’ensemble du monde de 10 %, puis de 15 % en recourant à la section 122 de la loi Trade Act de 1974. Dans ce cas, les droits ne peuvent dépasser 15 % et sont censés expirer au bout de 150 jours si le Congrès n’a pas voté pour confirmer la mesure. Connaissant le peu de cas que Trump fait des règles et du droit, il n’est pas impensable d’imaginer qu’il renouvellera les droits de douane pour d’autres périodes de 150 jours – en violation peut-être non pas de la lettre de la loi mais de son esprit. Ou bien il tentera d’utiliser d’autres outils (les sections 232 ou 301, par exemple).

En conclusion, la décision de la Cour ne clarifie guère la situation économique et, à ce jour, l’état du commerce international est toujours aussi instable et chaotique.

Anne E. Deysine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 11:38

En Europe, les politiques sociales limitent l’appauvrissement des travailleurs en situation de handicap

Texte intégral (1891 mots)

La survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme pour tous les salariés européens. Cette perte peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et les politiques d’intégration professionnelle efficaces. Alors, quelles disparités entre les pays européens ? Les femmes et les hommes ? Les différents revenus de compensation ?

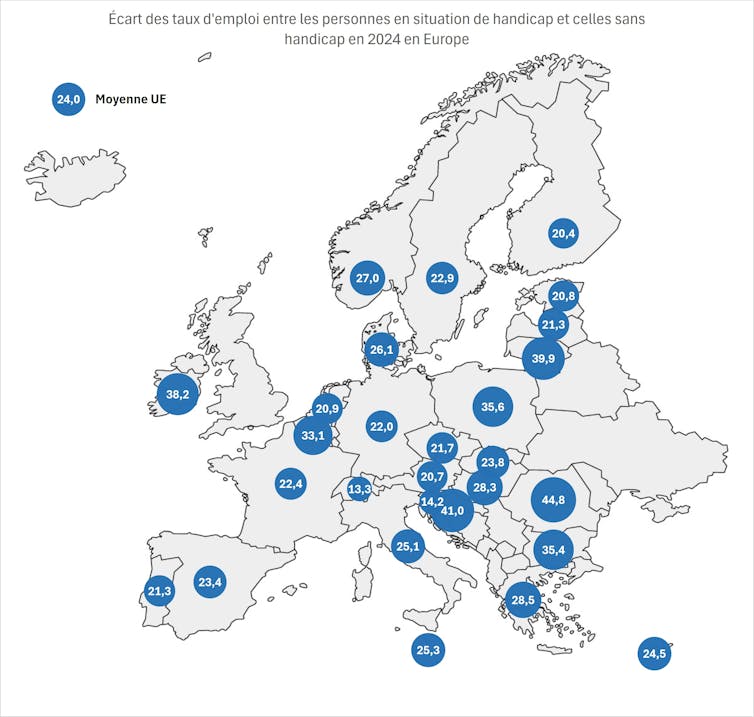

Selon Eurostat, dans l’ensemble de l’Union européenne, l’écart de taux d’emploi entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap atteint 24 points de pourcentage (pp) en 2024. Derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités. L’écart n’est que de 8 pp au Luxembourg et de 14 pp en Slovénie, mais dépasse 40 pp en Roumanie et en Croatie – un point de pourcentage correspond à l’écart absolu entre deux taux exprimés en pourcentage.

Sur le marché du travail, le désavantage des personnes en situation de handicap s’explique par plusieurs facteurs : la nécessité de soins réguliers, l’insuffisante adaptation des postes, une baisse de productivité perçue ou réelle, mais aussi des phénomènes de discrimination. Les caractéristiques du handicap telles que son intensité, son type – physique, cognitif, etc. – ou encore le moment de sa survenue – naissance, enfance, âge adulte – peuvent également jouer un rôle crucial.

Alors, que se passe-t-il lorsqu’un handicap survient en deuxième partie de carrière, chez des personnes initialement en emploi et sans limitation déclarée ? Comment cet événement affecte-t-il leurs revenus globaux deux années après ? C’est précisément la question que nous abordons dans une étude publiée dans la revue Annals of Economics and Statistics.

À partir de l’enquête Survey on Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE), menée entre 2011 et 2015 auprès de plus de 2 500 individus âgés de 50 ans et plus, dans 12 pays européens, nous analysons l’effet de la survenue d’un handicap grave sur le revenu global. Nous distinguons ensuite les différents canaux à l’œuvre, en décomposant ce revenu entre salaires d’activité et revenus de remplacement, tels que les pensions ou les allocations.

Concrètement, quelles différences entre les pays européens ?

Chute de près de 79 % des salaires

À partir d’individus initialement en emploi et sans handicap en 2011, nous isolons l’effet du handicap sur le revenu global en combinant deux méthodes économétriques : le Propensity Score Matching et la méthode des différences de différences.

Cette approche permet de comparer, entre 2011 et 2015, les trajectoires de revenus d’individus déclarant un handicap en 2013 (qui perdure en 2015) à celle des individus ne déclarant pas de handicap en 2013 et 2015, tout en homogénéisant leurs caractéristiques initiales de 2011. La méthode permet de tenir compte non seulement des caractéristiques observables – âge, sexe, niveau d’éducation –, mais aussi de l’hétérogénéité non observée, comme la capacité des individus à faire face à leur handicap ou la discrimination des employeurs face aux individus en situation de handicap.

Nous postulons ensuite que cet événement va détériorer la situation sur le marché du travail comme la perte de productivité due au handicap, la réduction subie du temps de travail, voire du chômage. Tout en activant potentiellement des mécanismes de compensation. Pour tester ces hypothèses, nous décomposons le revenu global en salaire d’activité et en revenus de remplacement. Après l’apparition du handicap, les deux hypothèses sont bien confirmées : les salaires chutent fortement, tandis que les revenus de remplacement augmentent. Dans de nombreux cas, cette compensation reste insuffisante pour maintenir le revenu global.

L’apparition d’un handicap entraîne, en moyenne, une chute de près de 79 % des salaires. Malgré une augmentation massive – 200 % en moyenne – des revenus de remplacement tels que les pensions d’invalidité, le revenu global diminue en moyenne d’environ 20 %.

Différentes générosités des systèmes sociaux

Ces chiffres masquent de grandes inégalités entre pays. Dans les systèmes sociaux les plus généreux – Allemagne, Belgique, Danemark, France, Suède et Suisse –, la baisse des salaires est compensée par les revenus de remplacement comme les pensions d’invalidité. Résultat : le revenu global reste stable.

À l’inverse, dans les pays les moins généreux – Autriche, Espagne, Estonie, Italie, République tchèque et Slovénie –, ils ne suffisent pas à endiguer la perte de salaire, entraînant un appauvrissement marqué par une chute du revenu global de 27 %.

Cette hétérogénéité souligne l’importance de la générosité des systèmes sociaux et de leur capacité à protéger les individus face aux risques financiers liés au handicap. Les politiques publiques – allocations, pensions, mesures d’intégration et anti-discrimination – peuvent, par conséquent, couvrir l’intégralité de la perte de revenu lié au handicap.

Les pays nordiques combinent facilité d’accès aux prestations, mesures d’intégration sur le marché du travail et cumul des revenus de remplacement et d’un salaire. À l’inverse, certains pays d’Europe de l’Est faiblement généreux imposent, de surcroît, des conditions strictes pour cumuler pension et autres prestations, ce qui réduit fortement la protection des personnes en situation de handicap.

« Double peine » pour les femmes

Le handicap n’affecte pas les hommes et les femmes de la même manière. Chez les hommes, la baisse des salaires est souvent compensée par les revenus de remplacement, si bien que le revenu global n’est pas significativement affecté. Chez les femmes, les allocations compensent moins la chute des salaires, ce qui entraîne une diminution notable du revenu global de 32 %.

Cette « double peine » des femmes illustre des inégalités persistantes dans l’emploi et les revenus, confirmant des travaux antérieurs sur le sujet, comme ceux des économistes Morley Gunderson et Byron Lee, William John Hanna et Betsy Rogovsky ou Lisa Schur.

Vers une meilleure protection

Nos résultats montrent que la survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme. Cette perte n’est pas inéluctable. Elle peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et où les politiques d’intégration professionnelle permettent de limiter les sorties du marché du travail.

Ils soulignent plusieurs leviers d’action pour les pouvoirs publics :

renforcer les dispositifs de maintien dans l’emploi ;

améliorer l’adaptation des postes de travail ;

ajuster les mécanismes de compensation financière lorsque l’activité professionnelle devient impossible.

Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de compenser la perte de revenu, mais aussi de prévenir la rupture avec l’emploi, qui constitue un facteur majeur de fragilisation économique. Notre étude comporte néanmoins certaines limites. Elle porte exclusivement sur des Européens âgés de 50 ans et plus ; l’impact économique d’un handicap pourrait différer chez les actifs plus jeunes.

La durée de suivi, limitée à deux ans, ne permet pas de saisir pleinement les conséquences de moyen et long termes, notamment en matière de trajectoires professionnelles et de cumul des désavantages. Malgré ces réserves, les résultats apparaissent robustes : la générosité des systèmes sociaux et la capacité à intégrer durablement les personnes handicapées sur le marché du travail sont des déterminants essentiels de leur sécurité économique. À ce titre, les politiques publiques disposent de marges de manœuvre réelles pour protéger les individus face aux aléas de la santé et réduire les inégalités de revenus.

Cette étude a bénéficié d'un financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans le cadre du projet “Programme Handicap et Perte d’Autonomie - Session 8” de l'Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP). Elle a également reçu le soutien du projet SHARE-France.

23.02.2026 à 11:38

Le « live shopping » : l’évolution du modèle d’achat en ligne

Texte intégral (1183 mots)

Alors que TF1 vient de supprimer son téléshopping trente-huit ans après sa création, le « live shopping » connaît un succès grandissant. Reste que pour transformer le live en achats sonnants et trébuchants, des règles doivent être respectées. Si la confiance est nécessaire pour déclencher le processus d’achat, ce dernier carbure aussi à l’émotion.

Le live shopping, appelé aussi le live streaming commerce (LSC), consiste à vendre les produits en direct par vidéo. Le LSC est très populaire en Chine, il a connu dans ce pays une croissance sans précédent depuis 2017. L’achat en streaming en direct a fait son entrée sur le marché français en 2020 durant la pandémie de Covid-19, avec Les Galeries Lafayette.

Une recherche récente, menée auprès de 555 consommateurs français, propose un modèle éclairant des mécanismes sous-jacents à l’achat lors du LSC. Celui-ci révèle que le processus d’achat en ligne est déterminé par l’articulation séquentielle et complémentaire de deux dimensions : la confiance envers le produit (cognitive) et l’expérience de flow (affective). Bien mené, le live shopping peut être un canal de vente très puissant promettant des taux de conversion jusqu’à dix fois supérieurs à ceux du e-commerce traditionnel.

Lever les freins à l'achat en ligne

Dans l’univers asynchrone et parfois impersonnel des sites e-commerce traditionnels, le risque perçu et l’incertitude sur la qualité des produits peuvent freiner l’achat. Le LSC réintroduit une dimension sociale et interactive cruciale, incarnée par le streamer. Ce dernier n’est pas un simple présentateur, mais un véritable prescripteur dont les caractéristiques vont directement nourrir la confiance du consommateur à l’égard du produit.

À lire aussi : Le commerce de détail : un secteur en crise ?

Trois qualités se révèlent déterminantes :

son expertise technique sur les produits,

sa crédibilité perçue (honnêteté, sincérité)

et surtout sa réactivité à répondre en temps réel aux questions posées par les consommateurs via la boîte de dialogue.

Les résultats de cette recherche sont sans appel. Sans ces attributs, la confiance peine à s’établir.

« C'est qu’on peut poser nos questions et que la vendeuse est très réactive… Je trouvais que les précisions étaient toutes au rendez-vous, ça met vraiment en confiance. » (Sylvain, 30 ans, enquête qualitative)

Le rôle des émotions

Si la confiance du consommateur est le socle indispensable à l’achat lors du LSC, l’expérience de flow constitue un réel moteur émotionnel. Concept introduit par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, le flow désigne cet état d’immersion totale et de plaisir dans une activité, au point d’en oublier le temps qui passe.

Le LSC est un terrain particulièrement propice pour générer cet état. Deux caractéristiques propres à ce format y contribuent : l’interactivité en temps réel (chat, réactions, sentiment de communauté) et l’attractivité de la présentation (visuels dynamiques, scénarisation, divertissement). Ces stimuli captivent l’attention et créent un engagement profond.

« On a vraiment l'impression d'être dans la pièce avec elle comme si on assistait à l'essayage en direct… J'étais très attentive aux commentaires des autres personnes, on a vraiment cette idée de communauté. » (Aurélien, 35 ans, enquête qualitative)

Une expérience captivante

Les résultats de l’enquête montrent que c’est précisément cette expérience de flow qui influence le plus fortement et directement l’intention d’achat. La rationalité (la confiance) prépare le terrain, mais c’est l’émotion (le flow) qui renforce l’intention d’achat. Autrement dit, la confiance est une condition nécessaire mais non suffisante. Elle agit comme un facilitateur essentiel, créant un environnement sécurisé et crédible. C’est ensuite en se transformant en expérience de flow qu’elle démultiplie son effet sur la décision du consommateur.

Cette voie « mixte », allant du cognitif à l'affectif est au cœur du processus d’intention d’achat en ligne lors du LSC. Elle explique pourquoi une simple démonstration du produit, même technique et fiable, peut échouer si elle n’est pas portée par une expérience captivante.

Des outils à manier avec stratégie

Cette compréhension fine du mécanisme d'achat en LSC offre des leviers d'action concrets pour les marques et les retailers :

Sélection et formation des streamers : prioriser l'expertise produit, l'authenticité et la capacité à interagir vite et bien. La réactivité est le facteur ayant le plus fort impact sur la confiance.

Scénarisation de l'expérience : concevoir les lives non comme des catalogues animés, mais comme des moments de divertissement et de socialisation. Intégrer des fonctionnalités ludiques (concours, jeux, récompenses) et favoriser les interactions entre les participants pour renforcer le sentiment de communauté et d'immersion.

Adopter une approche holistique : ne pas dissocier l'argumentaire (confiance) de la forme (flow). Une démonstration produit doit être à la fois précise et spectaculaire ; une interaction via le chat doit être à la fois rapide et chaleureuse.

Le live streaming commerce, loin d’être un phénomène éphémère, incarne ainsi l’avenir d’un e-commerce à la fois plus interactif et plus immersif. Son succès repose sur une alchimie subtile entre la confiance rationnelle dans le produit et l’expérience immersive, un équilibre que les marques doivent absolument maîtriser.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.