24.01.2026 à 18:13

« Chemsex » : quand l’excès tente de faire taire la douleur

Texte intégral (1967 mots)

Les personnes qui pratiquent le « chemsex », en consommant de la 3-MMC et d’autres drogues de synthèse (GHB, GLB, poppers…) pendant les relations sexuelles, prennent des risques pour leur santé physique et leur intégrité psychique. Mais grâce à un accompagnement dans des services de soins, au sein de groupes d’entraide et/ou avec des proches, ils peuvent revenir à une vie pacifiée.

La pratique du « chemsex » connaît un essor exponentiel ces dernières années. Les usagers s’exposent à des dommages psychiques et corporels. Les demandeurs de soins font apparaître une souffrance d’origines variées, parfois traumatiques.

À la psychothérapie doit se conjuguer la prévention.

Le « chemsex », qu’est-ce que c’est ?

Des événements médiatisés ont révélé une pratique déjà bien connue des soignants. Le « chemsex » est la contraction de chemical (« produit chimique », en anglais) et de sex, et correspond à l’usage de cathinones dans des relations sexuelles, souvent pratiquées à plusieurs, avec des inconnus. Les cathinones sont des produits de synthèse, aux propriétés stimulantes, entactogènes – elles amplifient les sensations physiques –, et empathogènes – l’intimité est facilitée.

Souvent, le néophyte le découvre au décours d’une soirée festive, et fait l’expérience d’un plaisir intense, sans limites physiologiques (la fatigue ou la faim). La 3-MMC (3-MéthylMéthCathinone) est la cathinone la plus fréquemment citée dans nos consultations. Elle peut être consommée avec d’autres drogues de synthèse, du GHB, du GBL, ou du poppers. Dans ce nouveau « paradis artificiel », les participants exacerbent leur sensorialité, au sein d’un groupe d’anonymes, conçu comme « safe ».

À l’usage, ces derniers recourent à des applications géolocalisées de type Grindr qui potentialisent leur rencontre un peu partout et instantanément. Les « chemsexeurs » diversifient les modes de prises : en sniff, en plug (par voie rectale), ou en slam (par voie intraveineuse). Slam, signifiant « claquer », a l’effet le plus puissant. Les produits sont faciles d’accès : le darknet (réseau Internet clandestin, ndlr) livre à domicile. La durée des « plans » augmente au gré de l’appétence au produit, de plusieurs heures à plusieurs jours.

Surdosage, arrêts respiratoires et autres risques

Les usagers prennent des risques, par exemple des G-hole, c’est-à-dire des comas liés à du surdosage, des arrêts respiratoires ou encore des oublis de leur PrEP (prophylaxie préexposition), quand ils suivent ce traitement antirétroviral utilisé par des personnes séronégatives exposées au risque de VIH.

Souvent, les chemsexeurs rapportent d’abord le plaisir d’expérimenter une émancipation extatique. Ils la requalifient d’autothérapeutique, lorsque des revers leur apparaissent comme le résultat de ce qu’ils voulaient oublier : des blessures psychiques plus ou moins profondes.

Avec la pratique, ils perdent l’intérêt pour la sexualité sans cathinones, et même avec : seule l’appétence au produit demeure. Certains finissent par consommer seuls chez eux. Ils régressent dans un repli mortifère.

Une automédication dangereuse

Certains chemsexeurs lui attribuent une fonction ordalique. Lorsqu’ils nous sollicitent, ils se remémorent des carences affectives, des violences psychologiques, comme le rejet familial et/ou intériorisé de leur orientation sexuelle ou de leur identité. D’autres, ou parfois les mêmes, y réactualisent des traumas liés à des violences physiques, ou sexuelles. À des degrés divers, ils s’absentent d’eux-mêmes, accentuent leur état dissociatif, dans des relations anonymes avec des psychotropes. La toxicomanie crée parfois une emprise qui libère d’une autre.

Lorsqu’ils ont été abusés jeunes, c’est souvent par quelqu’un ayant eu un ascendant sur eux, quelqu’un qu’ils admiraient et qui les a trahis. Relégués au rang d’objet, ils se sont fait extorquer leur intimité.

À lire aussi : Violences sexuelles : de nouveaux enjeux de santé mentale pour les psy

Ils se sont construits en déshumanisant le plaisir sexuel. Ils se sont asservis à un excès après l’autre pour forcer l’oubli. Certains déplorent s’assujettir à une société de consommation, ou se « chosifier » les uns les autres, comme s’ils donnaient consistance à une injonction néolibérale de performance.

Clivés, ils entretiennent à leur insu des carences affectives. Cela en a amené certains à aimer des personnes les faisant souffrir. Leur enjeu devient de différencier le fait d’aimer, du fait d’aimer souffrir. Enlisés dans la confusion, ils retournent contre eux la violence qu’ils ont subie par une compulsion aux passages à l’acte. Les plus « avancés » s’isolent, se délaissent. Ils s’octroient des états modifiés de conscience pour édulcorer des reviviscences traumatiques, qui leur reviennent lors de leurs descentes.

Traduire en mots les abus qu’ils ont subis les aide à distinguer ce qui relève de leur choix ou de leur instrumentalisation par une contrainte de répétition. S’ils identifient leurs traumas, ils peuvent retrouver l’origine de leur destructivité qu’ils cherchaient sans succès à fuir, et l’intégrer dans leur vie selon d’autres modalités.

Psychothérapie, prévention, contexte sociétal

Quel que soit le degré d’engagement dans le chemsex, il est essentiel avec les demandeurs de soins de réintégrer ce qu’ils vivent dans la réalité commune, de lever leurs clivages, et d’éviter à leurs excès de constituer des traumas secondaires. Entrer dans l’espace thérapeutique, leur permet de reconnaître à un autre la capacité d’entendre les éléments épars de leur histoire. Ils la pensent et pansent les blessures. Les plus démunis d’ancrage ont pour enjeu préalable de se réinscrire dans une relation humanisante, d’y éprouver la détresse auprès d’un autre secourable avec qui interroger l’avenir : pour qui ne s’abandonneraient-ils pas ?

C’est d’un appui bienveillant dont ils ont besoin d’abord pour résorber leur effraction psychique, se réconcilier avec eux-mêmes et élaborer les enjeux tragiques de leur relation à l’amour. Certains ne savent plus comment aimer, ou s’ils en sont capables. Pour d’autres, cela n’a jamais été une expérience hédoniste.

Après s’être expulsés de la vie de la cité, ils reviennent à la vie ordinaire dans un état de grande fragilité. Leur vie affective progresse dans des services de soins, des groupes d’entraide, de proches, qu’ils considèrent comme leur nouvelle famille.

Ce passage est structurant pour leur prise de parole, complémentairement à celle qu’ils déploient auprès du clinicien. Ce dernier les soutient dans leur démarche créatrice ou sublimatoire qu’ils ouvrent souvent spontanément : la reconversion professionnelle, la reprise d’études, l’expression artistique de leur sensibilité. Ils changent de vie pour participer autrement à celle de la cité.

Certes les cathinones se sophistiquent régulièrement et changent de nom pour défier la législation. Mais cela n’est pas aux usagers d’endosser cette responsabilité. La leur est de demander de l’aide. Il y a quelques années, c’est seulement à un stade avancé, qu’ils nous sollicitaient. Aujourd’hui, les campagnes de prévention et le fait de côtoyer les plus expérimentés les rendent alertes plus tôt. La prise en charge s’est diversifiée et démocratisée.

Les chemsexeurs, des témoins d’un mal-être psychique plus gobal ?

À l’heure où l’usage de drogue refait l’objet de représentations régressives dans un climat politique répressif, les usagers continuent de nécessiter des lieux de soin « safe ». Si l’on n’en tient pas compte, on participe à entraver ou à retarder leurs accès aux soins. En craignant d’être discrédités, ils peuvent préférer nier les violences et les revivre alors à l’identique comme une torture sans fin. Pour la proportion d’usagers ayant subi des violences sexuelles, ils peuvent continuer de se meurtrir en prenant sur eux la responsabilité de leur victimisation préalable. Déposer une plainte, thérapeutique, est structurant : le patient relance dans la thérapie le désir de se respecter.

À l’heure où le mal-être psychique des jeunes gens est criant, où l’appétence aux sites « porno », parfois « trash », est perçu comme un refuge, il paraît essentiel d’éclairer et de prévenir le malaise dont les usagers de chemsex témoignent eux aussi. Le cumul de carences, de traumatismes d’enfance et/ou de traitements discriminatoires nécessite des soins humanisants, étayants, par des professionnels soutenus.

Préférer à l’agir le récit de soi, s’ouvrir à l’altérité et aux relations affectives et se réinscrire dans le collectif leur est généralement possible lorsqu’ils ont appris ou réappris à s’aimer eux-mêmes.

Laure Westphal ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.01.2026 à 12:07

La « méthode Lecornu » a-t-elle échoué ?

Texte intégral (1933 mots)

Deux motions de censure ont été déposées, le vendredi 23 janvier, en réponse à l’utilisation de l’article 49-3 par Sébastien Lecornu sur la partie recettes du budget. La promesse du premier ministre de ne pas faire usage de cet outil constitutionnel en négociant des compromis avec les groupes parlementaires a été rompue. Pourtant, il ne s’agit pas tant d’un échec de méthode que d’une conséquence d’un vice originel concernant la formation du gouvernement.

Malgré les promesses et les sentiments d’un premier ministre « un peu amer » d’avoir perdu le « pari », d’après ses propres mots, la tentation d’y voir un « échec de la « méthode Lecornu » est grande avec le retour du « 49-3 » sur la scène politique.

Cependant, les trois mois d’examen parlementaire ne soldent pas un échec de méthode, mais bien la conséquence logique d’un vice originel concernant la formation du gouvernement.

Deux raisons qui expliquent cet échec

D’abord, le gouvernement est mal né avec un processus de nomination et de renomination improbable, ne s’appuyant sur aucune majorité gouvernementale, aucune majorité parlementaire, et aucune majorité partisane. Or, ce triptyque détermine la logique institutionnelle majoritaire du régime parlementaire de la Ve République.

Ensuite, conséquemment, le gouvernement aurait dû, comme dans les autres régimes parlementaires lorsqu’aucun parti ne dispose à lui seul d’un nombre de sièges majoritaire à la chambre basse, essayer de s’appuyer sur une coalition. Il n’en a rien été.

À lire aussi : Vu de l’étranger : comment choisir un premier ministre face à une Assemblée divisée ?

Or, en France comme à l’étranger, les compromis ne résultent pas de débats parlementaires dans lesquels des orateurs se convaincraient au terme d’argumentations faisant changer d’avis ceux qui les écoutent. Les compromis se font a priori, avant la nomination du gouvernement, et précisément en contractualisant les réformes, leurs contenus, et leur calendrier. Tous les autres pays (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, etc.) fonctionnent ainsi. Dans le contexte actuel, l’erreur initiale vient donc de la manière dont le premier ministre a été nommé, plaçant le gouvernement dans une position de faiblesse définitive.

Il n’existe pas de « méthode Lecornu »

Cet épisode budgétaire n’est donc qu’une énième péripétie dérisoire et prévisible, mais qui permet de comprendre certains des dérèglements et des lacunes de la vie politique et institutionnelle française.

Premièrement, il n’existe pas de « méthode Lecornu » : le gouvernement n’a ni dirigé les débats, ni gouverné le contenu du texte dont tous les acteurs disent avoir obtenu gains de cause (sauf LFI et RN), ni eu les moyens de l’ingéniosité du gouvernement Barnier qui s’est appuyé sur le Sénat pour être majoritaire en commission mixte paritaire. Au contraire, il a subi le calendrier, malgré ses tentatives répétées de dramatisation, subi les rivalités inter et intra-partisanes, malgré ses tentatives de dépolitiser le budget « pour la France ». Il a subi, enfin, les jeux parlementaires, malgré son étrange renoncement à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Difficile d’y voir une nouvelle méthode de gouvernement, tant il s’agit là d’un acte d’impuissance.

Deuxièmement, un gouvernement ne peut pas dépendre d’un consentement renouvelé quotidiennement (« Gouverner, c’est prévoir ») et rempli de lignes rouges des députés et partis. Cela, dans un contexte majoritaire ou non, à un ou plusieurs partis. Les contrats de coalition servent justement à anticiper le contenu de la partition gouvernementale, et laissent au quotidien l’exécution de ce contrat. Ils sont négociés durement, pendant plusieurs mois, allongeant d’autant la période entre les résultats législatifs et la nomination du gouvernement : 18 mois en Belgique (2010), de 7 à 9 mois aux Pays-Bas (2017, 2021), 6 mois en Allemagne (2017), 4 mois en Espagne (2023). Cela n’est pas un problème démocratique mais la prise en compte de la fragmentation parlementaire à minorités multiples. Cela rappelle l’idée élémentaire selon laquelle, dans un régime parlementaire, le gouvernement doit être doté d’une légitimité avant de gouverner et d’exercer sa responsabilité.

Les véritables responsables

Plus largement, cet épisode donne à voir les autres acteurs. Reconnaissons ainsi à Sébastien Lecornu que cette erreur n’est pas la sienne et qu’il importe finalement peu. Qui porte la responsabilité ?

Le président de la République et ses conseillers (ceux-là mêmes qui lui ont soufflé l’idée de dissoudre l’Assemblée nationale) portent la responsabilité de cette erreur. Elle remonte au lendemain des législatives de juillet 2024. Depuis lors, trois premiers ministres se sont succédé, tous nommés selon des calculs politiciens reposant sur des capacités supposées à obtenir l’abstention de LFI ou du RN, puis du PS ou de LR, en cas de motions de censure. Comme dans tous les autres régimes parlementaires, le chef du parti ayant remporté le plus de sièges aurait dû être appelé à tenter de former un gouvernement, puis en cas d’échec, le deuxième, etc. Un premier ministre n’aurait donc dû être nommé qu’après avoir construit une coalition au programme de gouvernement contractualisé, démontrant, de fait, une assise suffisante à l’Assemblée nationale.

Le Parlement, pris au piège par le gouvernement qui a tenté de le responsabiliser pour cacher son impuissance, dans une inversion malvenue des rôles, n’est pas devenu le gouvernement.

L’Assemblée nationale a confirmé que sa capacité à légiférer était compromise (contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains commentateurs à propos d’un nouvel « âge d’or » du parlementarisme). On peut expliquer cette incapacité par la subordination de l’Assemblée en tant qu’institution mais aussi par son déclassement politique, lié au manque de poids politique des nouveaux députés depuis 2017.

Le Sénat a montré ses limites constitutionnelles. Autrement dit, la Seconde Chambre, doublement exclue des influences politiques et institutionnelles, n’a pas pu peser sur l’examen du projet de loi de finances et a donc travaillé vainement.

Quels enseignements en tirer ?

Cet épisode apporte des enseignements, de plus en plus flagrants depuis juillet 2024.

1) L’arithmétique de l’Assemblée nationale expose une double impasse. D’une part, le président de la République ne dispose plus d’une majorité parlementaire pour gouverner comme il l’a fait entre 2017 et 2022 : c’est la fin du « présidentialisme majoritaire » qui caractérisait jusqu’alors la Ve République. Mais, d’autre part, aucune majorité alternative ne s’est constituée autour du premier ministre, contrairement aux périodes de cohabitation (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002), pour opérer un « retour au texte » de la Constitution – c’est-à-dire une lecture où le premier ministre gouverne effectivement.

Dès lors, toute discussion sur l’inadaptation supposée des règles de l’examen parlementaire des projets de loi de finances est malvenue. Elles attribuent les échecs du gouvernement et de l’Assemblée aux règles de procédure – comme l’a suggéré la présidente de l’Assemblée nationale Braun-Pivet – alors que les causes sont ailleurs. Le changement de procédure n’aurait pas conduit à un résultat différent. Les propositions de réformes (comme celles du Haut-Commissariat au plan) écartent le poids du contexte politique et, pis, relèvent d’une vision techniciste et d’un solutionnisme normatif dépassé.

2) Ni présidentialisme ni « retour au texte » de la Constitution : nous assistons à la fin des modèles connus de la Ve République. Dans ce contexte, les institutions ne sont « bien faites » pour personne (François Mitterrand déclarait en juillet 1981 : « Les institutions n’étaient pas faites à mon intention. Mais, elles sont bien faites pour moi. ») Un changement de texte (qui serait le 26ᵉ…) ou un nouveau mode de scrutin ne changerait ni les votes des Français, ni le populisme, ni le déclin des partis de gouvernement, ni les acteurs politiques. Le contexte de fragmentation appelle un nouveau modèle reposant sur la formation d’un gouvernement de coalition comme à l’étranger – ce que permet le texte de la Constitution aux lectures multiples.

3) Reste aux acteurs politiques à le penser et le mettre en œuvre. Mais, au regard des atermoiements du président de la République depuis 2022, des députés qui ont intériorisé leur incompétence à légiférer (comme l’illustrent les motions de rejet préalable de mai et juin 2025 utilisées pour contourner le débat à l’Assemblée nationale par des majorités de circonstance pourtant favorables aux textes), et des partis et candidats tournés vers la prochaine élection présidentielle comme sous la IVe République vers la prochaine crise institutionnelle, il n’est pas certain qu’ils y arrivent.

La séquence ouverte en 2017 a disrupté le système politique, sans construire. S’appuyant sur les institutions et le fait majoritaire jusqu’en 2022, Emmanuel Macron n’a pas su, depuis, instaurer un mode de fonctionnement adapté à l’absence de majorité. Faute d’avoir pensé un gouvernement par coalition négociée, le pouvoir exécutif s’épuise à chercher des majorités de circonstance et à attendre du Parlement ce qu’il ne peut pas faire. Tant que cette leçon ne sera pas tirée, il n’y aura pas de méthode – Lecornu ou autre. Les institutions en sortent abîmées ; LFI et RN : 25 sièges en 2017, 198 depuis 2024. In fine, la question n’est peut-être plus de savoir qui gouvernera, mais s’il sera encore possible de gouverner.

Thomas Ehrhard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

22.01.2026 à 16:08

En France, tenir ses promesses électorales ne rapporte rien

Texte intégral (2469 mots)

À chaque élection présidentielle, des promesses sont faites, suscitant l’espoir des citoyens, avant qu’ils ne soient déçus. Or l’analyse des mandats présidentiels entre 1995 et 2022 montre que le respect (ou le non-respect) des promesses de campagne n’a aucun impact mesurable sur la popularité des présidents. La dynamique espoir-déception est systématique. Comment expliquer ce phénomène ?

Dans une démocratie représentative, on s’attend à ce que les citoyens évaluent leurs dirigeants au moins en partie au regard du degré de réalisation de leurs promesses électorales. Cette idée, au cœur de la théorie du mandat démocratique, suppose que les citoyens approuvent davantage les gouvernants qui tiennent parole. Ce mécanisme doit à la fois inciter les élus à respecter leurs engagements et assurer que les élections orientent réellement l’action publique.

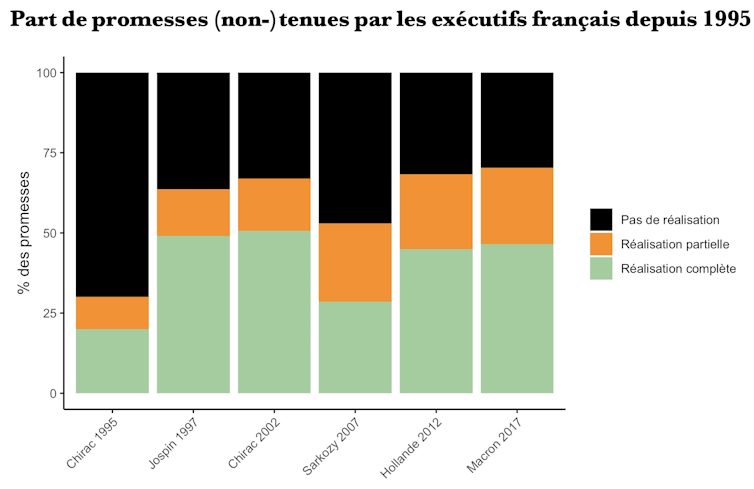

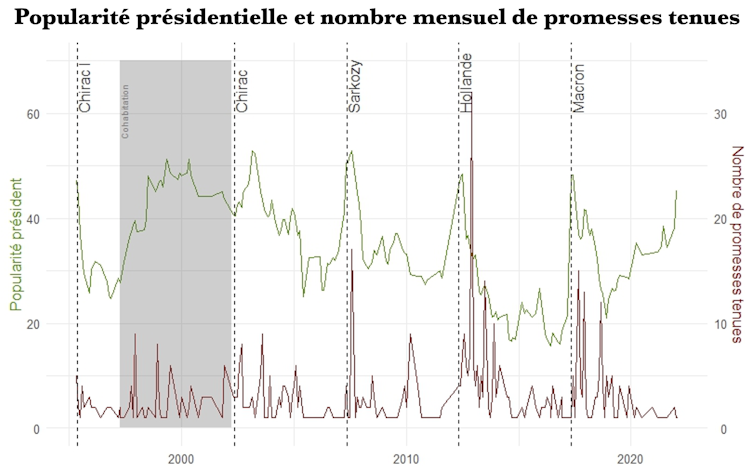

Mais en France, il semble grippé : la cote des présidents suit une courbe descendante quasi mécanique, insensible à la mise en œuvre de leurs promesses de campagne. Notre analyse des mandats présidentiels entre 1995 et 2022, croisant données de popularité mensuelle et suivi de 921 promesses électorales, révèle que la réalisation des engagements ne produit aucun effet mesurable sur l’approbation publique.

Une popularité insensible aux promesses tenues

Les exécutifs se tiennent mieux à leur programme que beaucoup ne le pensent : le taux de réalisation (partielle ou complète) atteint près de 60 % en moyenne sur les cinq derniers mandats présidentiels. Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, affiche un taux de réalisation supérieur à 70 %. François Hollande, Jacques Chirac (deuxième mandat) et Lionel Jospin (premier ministre en cohabitation) suivent de près. Nicolas Sarkozy affiche un taux de réalisation de 54 %, plus faible mais significatif, malgré une crise économique majeure. Jacques Chirac se démarque lors de son premier mandat par une proportion de promesses tenues comparativement faible (30 %). Ce faible taux reflète, d’une part, un désengagement rapide vis-à-vis de sa campagne sur la fracture sociale pour déployer une politique de rigueur budgétaire et, d’autre part, la période de cohabitation qui a fortement limité la capacité d’action du président.

Ces bilans non négligeables ne se traduisent pas dans les sondages : nos analyses ne mettent en évidence aucun effet statistiquement significatif des promesses réalisées sur la popularité présidentielle. Les courbes de popularité font plutôt ressortir une dynamique bien connue : une phase de « lune de miel » postélectorale, suivie d’un déclin régulier, parfois ponctué d’un léger rebond en fin de mandat.

Ce phénomène, appelé « cost of ruling » (ou « coût de gouverner »), reflète une usure du pouvoir que ni les promesses tenues ni les réformes menées à bien ne parviennent à enrayer.

Pourquoi tenir parole ne paie pas

Plusieurs facteurs expliquent ce décalage. D’abord, une certaine méconnaissance des programmes électoraux. Peu d’électeurs les lisent dans le détail ; moins encore suivent précisément leur mise en œuvre.

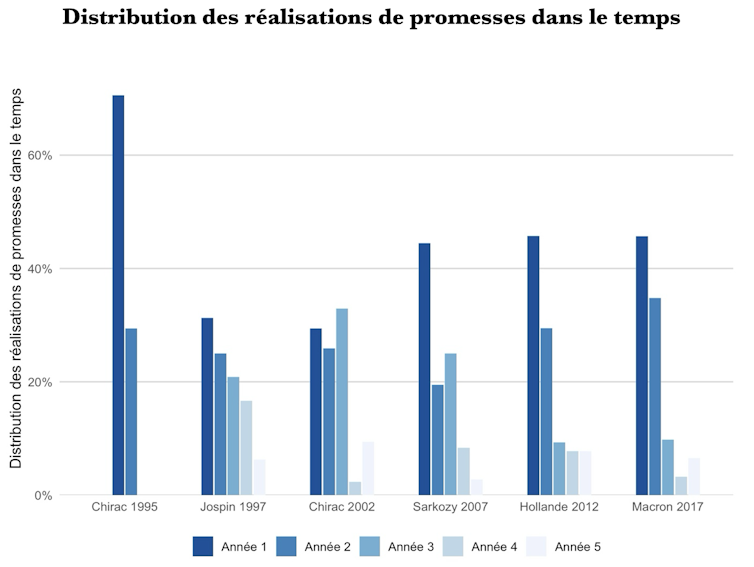

Les engagements les plus visibles – ceux qui marquent la campagne par leur degré d’ambition – ne sont pas les plus faciles à réaliser. Les promesses tenues, souvent d’ampleur moindre, passent souvent inaperçues, noyées dans le flot de l’actualité ou éclipsées par les polémiques.

La couverture médiatique accentue cette asymétrie. Les promesses rompues font la une, les promesses tenues n’attirent guère l’attention. Les conflits, les revers et les scandales sont plus vendeurs que le travail gouvernemental au long cours sur les promesses de campagne. Cette focalisation sur les échecs alimente une perception négative du pouvoir, même lorsque celui-ci agit conformément à ses engagements.

À cela s’ajoute la manière dont les citoyens interprètent l’action gouvernementale. Tous ne réagissent pas de la même façon à la réalisation d’une promesse. D’une part, les biais cognitifs jouent un rôle majeur : chacun lit l’actualité politique au prisme de ses préférences partisanes, de sa confiance dans les institutions ou de son humeur générale. Les soutiens de l’exécutif en place seront plus disposés à porter ses réalisations à son crédit.

D’autre part, les citoyens n’adhèrent pas tous à la même vision du mandat démocratique. Pour certains, l’élection donne mandat à l’exécutif pour tenir ses promesses ; pour d’autres, ces mesures peuvent rester intrinsèquement contestables, d’autant plus dans un système majoritaire où une partie des voix relève du vote « utile » ou de barrage plutôt que de l’adhésion.

Une promesse tenue suscitera donc souvent l’approbation des partisans, mais crispera les opposants. Ces réactions opposées annulent tout effet net sur la popularité.

Une hyperprésidentialisation contre-productive

Le cas français est particulièrement révélateur. La Ve République confère au président des pouvoirs beaucoup plus forts que dans d’autres régimes. Élu au suffrage universel direct, il concentre les attentes, incarne l’État, définit l’agenda et la ligne gouvernementale. Cette concentration du pouvoir est censée clarifier les responsabilités et lui donner la capacité de mettre en œuvre son programme. Mais elle se retourne contre lui en le rendant responsable de tout ce qui cristallise les insatisfactions et en démultipliant le cost of ruling.

Cette dynamique s’atténue en période de cohabitation, comme entre 1997 et 2002. Le président partage alors le pouvoir avec un premier ministre issu d’une autre majorité, ce qui brouille les responsabilités. Hors cohabitation, le président est seul en première ligne, cible de toutes les critiques et les insatisfactions et son capital politique s’épuise rapidement. En concentrant les attentes autant que les critiques, l’hyperprésidentialisation finit par miner la capacité d’action du président là où elle devait la renforcer.

Un mandat sous tension, un modèle aux abois ?

Cette déconnexion entre promesses et popularité met à mal le modèle du « mandat » démocratique. La présidentielle concentre des attentes immenses : les candidats sont incités à incarner des visions d’alternance très ambitieuses et à promettre des transformations profondes. Sur le papier, cette élection devrait leur donner la légitimité nécessaire pour mettre en œuvre ce programme une fois au pouvoir.

Mais en pratique, ce mandat est fragile. Le capital politique tiré de l’élection s’érode très vite une fois passée la « lune de miel », réduisant les marges de manœuvre de l’exécutif et limitant sa fenêtre pour imprimer sa marque. Cela incite à se précipiter pour faire passer le plus rapidement possible un maximum de réformes, au risque de sembler passer en force. Mais l’exécutif peine à convertir l’élection en capacité durable d’action : ses réalisations n’alimentent ni sa popularité ni le sentiment qu’ont les électeurs d’être représentés. Que les promesses soient tenues ou non, beaucoup ont le sentiment de ne pas avoir été entendus.

Dans un paysage politique de plus en plus fragmenté et instable, il devient de plus en plus difficile de mettre en œuvre son programme (les promesses sont rarement réalisées au-delà de la deuxième année de mandat) et la frustration suscitée au regard des espoirs nourris par chaque élection présidentielle risque de se renforcer encore. Restaurer le lien entre élections, promesses et action publique suppose de sortir d’un modèle où le président est censé tout promettre, tout décider et tout assumer seul.

Il est temps de réfléchir à une forme de gouvernement plus collégial, où les responsabilités sont partagées et où un spectre plus inclusif de sensibilités peut s’exprimer. Une telle évolution permettrait non seulement de mieux répartir le crédit des accomplissements – les promesses tenues –, mais aussi le prix des défaites, dont l’inévitable coût de gouverner.

Cet article est tiré de l'ouvrage «French Democracy in Distress. Challenges and Opportunities in French Politics» (Palgrave Macmillan, 2025), sous la direction de Nonna Mayer et Frédéric Gonthier. Une conférence autour de cette publication est organisée à Sciences Po le jeudi 29 janvier 2026 à partir de 17h.

Isabelle Guinaudeau a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (Projet ANR- 13-JSH1-0002-01, PARTIPOL, 2014-2018).

Emiliano Grossman ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.01.2026 à 16:23

Derrière le sans-abrisme, la face cachée du mal-logement

Texte intégral (2154 mots)

Ce 22 janvier, une Nuit de la solidarité est organisée à Paris et dans d’autres villes françaises – une forme d’opération citoyenne de décompte des personnes dormant dans la rue. Celle-ci ne doit pas occulter ce que les travaux de recherche montrent depuis une quarantaine d’années : à la figure bien connue du sans-abri s’ajoutent d’autres formes moins visibles de précarité résidentielle et de mal-logement.

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes sont exclues du logement ordinaire. Les derniers chiffres dont on dispose datent de 2012 et indiquent que le nombre de personnes sans domicile a augmenté de 50 % entre 2001 et 2012 : à cette date, 81 000 adultes, accompagnés de 31 000 enfants étaient sans domicile dans les agglomérations d’au moins 20 000 habitants de France hexagonale. L’enquête Sans Domicile menée par l’Insee en 2025 est en cours d’exploitation et permettra d’actualiser ces chiffres, mais tout laisse penser que la situation s’est encore dégradée, comme en témoignent nos observations de terrain.

D’après l’Insee, une personne est considérée comme sans domicile si elle a dormi la nuit précédente dans un lieu non prévu pour l’habitation (elle est alors « sans-abri »), ou si elle est prise en charge par un organisme fournissant « un hébergement gratuit ou à faible participation » (hôtel ou logement payé par une association, chambre ou dortoir dans un hébergement collectif, etc.). Ainsi, le sans-abrisme est-il la forme extrême du sans-domicilisme qui s’inscrit lui-même dans la myriade des formes du mal-logement.

Au-delà de ces personnes sans domicile, d’autres vivent dans des caravanes installées dans des campings, dans des squats, chez des tiers, des camions aménagés, des logements insalubres, etc., autant de situations résidentielles précaires qui échappent aux radars de la société et sont peu relayées dans les médias.

Ainsi, la Fondation pour le logement des défavorisés estime dans son rapport de 2025 que près de 4 millions de personnes sont touchées en France par toutes ces formes de mal-logement, la plupart des indicateurs de mal-logement s’étant dégradés.

À la figure bien connue du sans-abri dormant dans la rue s’ajoutent donc d’autres formes moins repérables de précarité résidentielle.

À l’approche de la Nuit de la solidarité organisée chaque année à Paris et dans d’autres villes françaises, il n’est pas inutile de rappeler ce que soulignent les travaux de recherche sur le sujet depuis une quarantaine d’années : le sans-abrisme n’est que la partie émergée de l’iceberg.

Si les opérations de décompte des personnes vivant dans des lieux non prévus pour l’habitation, et notamment la rue, sont importantes pour sensibiliser les citoyennes et citoyens, elles ne permettent d’obtenir que des estimations très approximatives du sans-abrisme et masquent une problématique plus vaste qui ne se réduit pas à ces situations extrêmes, comme on peut le lire dans ce rapport (pp. 42-52).

Les visages cachés de l’exclusion du logement

À la figure ancienne et un peu caricaturale du clochard – un homme seul, blanc, sans emploi et marginalisé – s’ajoutent d’autres visages : travailleurs et travailleuses précaires, femmes, parfois accompagnées d’enfants, personnes âgées percevant de petites retraites, personnes discriminées en raison de leur orientation sexuelle, étudiantes et étudiants, jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance ou encore populations issues de l’immigration…

Ces différents types de personnes ont toujours été plus ou moins présentes parmi les populations en difficulté, mais l’augmentation générale de la précarité et la pénurie de logements accessibles les ont encore fragilisées. Plus de 2,7 millions de ménages étaient en attente d’un logement social en 2024. Dans le même temps, seulement 259 000 logements ont été mis en chantier en 2024, dont 82 000 logements sociaux financés.

Si certaines figures du sans-abrisme sont extrêmement visibles, comme les migrantes et migrants dont les campements sont régulièrement montrés dans les médias, d’autres formes d’exclusion sont plus discrètes.

C’est le cas par exemple des personnes en emploi, victimes de l’élargissement de la crise du logement, qui se replient vers les structures d’hébergement institutionnel faute de pouvoir se loger malgré leurs revenus réguliers.

En 2012, près d’un quart des sans-domicile occupaient un emploi. Ce phénomène fait peu de bruit alors même que ces personnes occupent souvent des métiers essentiels au fonctionnement de la société.

De même, les femmes sans domicile sont moins repérables dans l’espace public que leurs homologues masculins, car elles ne ressemblent pas à la figure classique du sans-domicile fixe (SDF). Quand elles y sont présentes, elles ne s’y installent pas et sont beaucoup plus mobiles par crainte d’y subir des violences : elles sont donc très largement sous-estimées dans les opérations de décompte.

À lire aussi : Femmes SDF : de plus en plus nombreuses et pourtant invisibles

Les enquêtes « Sans domicile » montrent qu’entre 2001 et 2012, le nombre de femmes francophones sans domicile a augmenté de 45 %, passant de 17 150 en 2001 à 24 930 femmes en 2012.

Solutions court-termistes

Face à cette précarité résidentielle croissante, quelles solutions apportent les pouvoirs publics ?

L’augmentation du financement de l’hébergement d’urgence qui procure un abri temporaire dans des haltes de nuit ou à l’hôtel apporte certes une solution rapide aux sans-abri qui, du point de vue des édiles, nuisent à l’image des villes, mais ne résout en rien les problèmes de ces personnes.

À lire aussi : Où dormir quand on n’a pas de domicile ?

Reléguant les plus précaires aux marges des villes ou dans des hébergements sans intimité où il est impossible de s’installer dans la durée, ces politiques court-termistes, focalisées sur l’urgence sociale, se doublent de formes de répression (expulsion, arrêtés anti-mendicité, mobiliers urbains inhospitaliers) qui contribuent à la précarisation et à l’invisibilisation des populations étiquetées comme « indésirables ».

L’augmentation massive des expulsions avec le concours de la force publique en 2024, l’hébergement des sans-domicile dans des hôtels de plus en plus éloignés des centres des agglomérations et peu accessibles en transports en commun, ou le déplacement des sans-abri de Paris pendant les Jeux olympiques de 2024 en témoignent.

Prises en charge discontinues

Des changements politiques profonds sont pourtant nécessaires pour résoudre la question de l’exclusion du logement en s’attaquant à ses causes structurelles. Une politique ambitieuse de production et de promotion du logement social à bas niveaux de loyers est indispensable pour permettre aux ménages modestes de se loger sans passer par le long parcours de l’hébergement institutionnel.

La prévention des expulsions doit également être favorisée, de même que la régulation des prix du marché immobilier.

Il est aussi nécessaire d’assurer une meilleure continuité de la prise en charge dans les diverses institutions d’aide. Les populations particulièrement fragiles, qui cumulent les difficultés, connaissent des séjours précoces en institutions, répétés et multiples, de l’aide sociale à l’enfance (en 2012, 23 % des utilisateurs des services d’aide aux sans-domicile nés en France avaient été placés dans leur enfance, alors que cette proportion était seulement de l’ordre de 2 % à 3 % dans la population générale) aux dispositifs d’insertion par le travail, en passant dans certains cas par l’hôpital psychiatrique, les cures de désintoxication ou la prison.

Or, ces prises en charge souvent discontinues n’apportent pas de solutions durables en termes de logement, d’emploi ou de santé. Elles alimentent par ailleurs un sentiment de rejet qui favorise le non-recours au droit : les personnes sont éligibles à des prestations sociales et à des aides mais ne les sollicitent pas ou plus.

Pour ces personnes les plus désocialisées, la politique du logement d’abord (« Housing first ») ou « Chez soi d’abord » en France), qui consiste à donner accès au logement sans condition et à proposer un accompagnement social et sanitaire, donne des résultats probants mais, faute de logements disponibles, elle n’est pas suffisamment mise en œuvre.

Appréhender le problème dans sa globalité

Il faut enfin s’attaquer aux politiques migratoires qui produisent le sans-domicilisme. Les politiques publiques en matière d’accueil des étrangers étant de plus en plus restrictives et les dispositifs spécifiques saturés, migrantes et migrants se retrouvent sans solution de logement. La part d’étrangers parmi la population sans-domicile a ainsi fortement augmenté, passant de 38 % en 2001 à 53 % en 2012.

Résoudre la question de l’exclusion liée au logement en France comme dans de nombreux pays passe autant par des réformes de la politique du logement que par des actions dans le secteur social, de l’emploi et de la politique migratoire. Le sans-domicilisme est un révélateur des inégalités sociales croissantes dans la société et des processus d’exclusion qui la traversent. Trouver une solution à ce problème majeur, nécessite plus que jamais de l’appréhender dans sa globalité, sans se limiter à ses symptômes les plus visibles.

Pascale Dietrich-Ragon et Marie Loison-Leruste ont codirigé l’ouvrage la Face cachée du mal-logement. Enquête en marge du logement ordinaire, paru aux éditions de l’Ined en septembre 2025.

Marie Loison-Leruste est membre de l'association Au Tambour!.

Pascale Dietrich ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.01.2026 à 16:57

Où va la démocratie française ?

Texte intégral (2229 mots)

Depuis la dissolution de juin 2024, le système politique français semble grippé et la confiance des Français dans les institutions politiques s’érode. Pourtant, la recherche montre que les citoyens ne rejettent pas la démocratie en tant que telle, ils rejettent un système politique qui ne fonctionne plus comme une démocratie.

La France s’est installée dans une zone de turbulences démocratiques durables. Effondrement des partis de gouvernement, poussée de la droite radicale populiste et fragmentation de l’Assemblée nationale nourrissent depuis quelques décennies l’idée d’une démocratie structurellement déstabilisée. La séquence électorale de 2024, marquée par des élections européennes triomphales pour le Rassemblement national (RN), la dissolution surprise de l’Assemblée nationale et l’aggravation de la crise du fait majoritaire, a amplifié ce diagnostic d’une démocratie fragilisée.

Ces turbulences masquent pourtant un paradoxe : si la confiance des Françaises et des Français dans les institutions politiques s’érode, leur attachement aux valeurs démocratiques demeure très solide. Contrastant avec un discours répandu, les recherches que nous avons menées avec 23 autres chercheurs mettent en évidence que les Français ne sont pas fatigués de la démocratie mais d’un système politique qui, à leurs yeux, ne fonctionne plus comme une démocratie.

Une démocratie toujours plébiscitée mais jugée dysfonctionnelle

Les enquêtes internationales sont sans ambiguïté. Selon la dernière vague de l’« Enquête sur les valeurs des Européens » (2018), plus de 90 % des Français considèrent la démocratie comme un bon régime politique. Un soutien comparable à celui observé dans la plupart des démocraties européennes, et largement devant le soutien à une alternative technocratique ou à un gouvernement autoritaire. De la même manière, une large majorité estime qu’il est essentiel de vivre dans un pays gouverné démocratiquement, avec une note moyenne de 8,6 sur une échelle allant de 1 pour « pas important du tout » à 10 pour « absolument important ».

Les Françaises et les Français sont nettement plus sévères quand il s’agit d’évaluer le fonctionnement de leur démocratie. Quand on leur demande à quel point la France est gouvernée démocratiquement, ils la situent à 6,4 sur une échelle où 1 indique « pas du tout démocratique » et 10 « complètement démocratique ». Cela conduit à un niveau de satisfaction dans la démocratie très modeste, de l’ordre de 5,2 selon l’« Enquête sociale européenne » de 2020. Le même décalage entre adhésion et insatisfaction démocratique apparaît dans la plupart des autres pays européens.

Une fatigue démocratique « par le haut »

La crise actuelle ne traduit donc pas un rejet des valeurs démocratiques, mais une remise en cause d’un système institutionnel perçu comme n’étant plus en phase avec ces valeurs. Loin d’une fatigue démocratique « par le bas », c’est-à-dire parmi les citoyens, il s’agit plutôt d’une fatigue démocratique « par le haut », c’est-à-dire d’un processus dans lequel les pratiques de gouvernement contribuent à effriter la confiance des citoyens.

Le constat est désormais bien documenté dans la littérature comparative : les démocraties libérales s’affaissent moins sous l’effet d’une désaffection populaire ou d’un déficit de performances économiques et sociales que par des choix politiques, des logiques partisanes et des contournements institutionnels opérés par les élites au pouvoir. En France, plusieurs évolutions ont alimenté cette dynamique.

La centralisation extrême de la Ve République a progressivement transformé un exécutif fort en un exécutif hypertrophié, marginalisant le Parlement et affaiblissant les espaces de médiation censés coproduire la confiance démocratique : partis politiques, syndicats, corps intermédiaires… Les usages répétés de l’article 49.3, les négociations difficiles avec les partenaires sociaux ou encore les conventions citoyennes dont les recommandations ont été partiellement ou totalement écartées, ont renforcé l’idée que les dispositifs participatifs et délibératifs, supposés remédier aux dysfonctionnements de la démocratie électorale, restent largement symboliques.

Cette rigidification des pratiques de gouvernement s’est accompagnée d’une répression plus visible des mobilisations sociales. Des travaux récents, ainsi que la défenseure des droits, ont attiré l’attention sur la normalisation de dispositifs d’exception, l’extension du maintien de l’ordre judiciaire et administratif, et l’usage accru de qualifications pénales restrictives. De la gestion du mouvement des gilets jaunes à celle des mobilisations contre la réforme des retraites, la protestation, pourtant pilier historique de la vie politique française, s’est vue de plus en plus disqualifiée voire criminalisée. Ces évolutions ont aujourd’hui réduit la capacité de la société civile à influencer durablement l’agenda politique.

Des aspirations démocratiques qui se déplacent

Face à la fermeture des canaux conventionnels, les aspirations démocratiques se déplacent vers des formes d’expression plus faiblement institutionnalisées : blocages, actions locales, pétitions, mobilisations numériques. Celles-ci traduisent un désir persistant de participation à la fabrique des choix publics.

Par ailleurs, les Françaises et Français sont maximalistes en matière de démocratie : ils adhèrent massivement aux piliers électoraux et constitutionnels du régime libéral, mais aussi à la dimension sociale de la démocratie, qui suppose l’égalité réelle et la protection contre l’arbitraire économique. On constate également un fort soutien à une souveraineté populaire plus directe, qui va de pair avec l’attrait pour des formes de démocratie sans intermédiaires. Les citoyens ordinaires tirés au sort ou les experts sont perçus comme capables de prendre des décisions rationnelles et rapides, transcendant les divisions politiques.

Les données du baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) 2023 confirment ce soutien élevé aux réformes démocratiques. Le référendum recueille notamment une adhésion majoritaire, en particulier parmi les citoyens qui se sentent exclus de la représentation politique. Les électeurs du Rassemblement national, souvent décrits comme antidémocratiques, ne font pas exception à cette logique. Une part importante d’entre eux soutient des dispositifs de démocratie directe ou délibérative. Paradoxalement, ce parti qui valorise l’ordre et l’autorité ne trouve pas ses meilleurs soutiens chez les personnes en faveur d’un « dirigeant fort qui n’a à se préoccuper ni du Parlement ni des élections », mais chez celles qui souhaiteraient plutôt que « des citoyens tirés au sort décident ce qui leur paraît le meilleur pour le pays ». L’idée selon laquelle l’électorat de droite radicale populiste serait par principe hostile à la démocratie ne résiste pas à l’examen empirique.

Une démocratie sociale en berne

Le décalage entre valeurs démocratiques et fonctionnement institutionnel s’enracine dans les inégalités sociales. La précarité économique, les faibles niveaux de revenus et de diplômes comme les discriminations raciales s’accompagnent d’un sentiment aigu de ne pas compter politiquement. Le score EPICES, qui mesure la précarité sociale individuelle, est fortement associé à l’abstention répétée. Les minorités racisées comme les classes populaires vivent la représentation comme distante, parfois hostile, et développent un rapport à la fois utilitaire et méfiant à la politique.

Les institutions de l’État social – école, logement, justice, services publics – constituent des lieux centraux où les citoyens font l’expérience concrète et émotionnelle de la démocratie. Or, sous l’effet de contraintes budgétaires et de réformes structurelles de long terme, ces institutions ont vu leur capacité protectrice se recomposer ; ce qui alimente un sentiment d’abandon et d’injustice. Sans un socle minimal de justice sociale, l’égalité politique formelle et l’État de droit peinent à produire de la légitimité durable.

La France est-elle alors en voie de basculer dans l’autocratisation ? En comparaison européenne, l’attachement à la démocratie est élevé. La participation record aux législatives anticipées de 2024 – plus de 66 %, soit près de vingt points de plus qu’en 2022 – rappelle aussi que les citoyens peuvent se mobiliser lorsque l’enjeu est perçu comme décisif. Enfin, il faut voir dans l’attrait des Français pour différentes formes de démocratie le signe d’une culture démocratique mature et exigeante, qui entend combiner pluralisme, efficacité, inclusion et capacité décisionnelle. Cela représente une opportunité pour l’action publique pour réinventer les règles du jeu démocratique en mêlant plusieurs façons de décider.

Que faire ?

Dans ces conditions, la réponse aux turbulences actuelles ne peut se limiter à des ajustements techniques. Elle suppose une refondation du lien politique.

Les assemblées citoyennes dotées de pouvoirs réels, les référendums d’initiative citoyenne encadrés, les budgets participatifs décisionnels ou les dispositifs délibératifs sur les politiques complexes sont des instruments éprouvés et bénéficiant, on l’a vu, d’un soutien populaire significatif.

En définitive, la France se trouve à un carrefour. Une voie mène à la poursuite de la centralisation technocratique, à la déresponsabilisation des élites et à la tentation illibérale. L’autre ouvre sur un nouvel horizon démocratique, où la participation citoyenne produit de véritables décisions.

Le choix appartient moins aux citoyens, dont l’attachement aux valeurs démocratiques ne faiblit pas, qu’aux responsables politiques, aujourd’hui appelés à réformer un système perçu comme verrouillé. Les Français ne sont pas fatigués de la démocratie. Ils sont fatigués d’une démocratie inachevée, car vécue comme défaillante et confisquée.

Cet article est tiré de l'ouvrage « French Democracy in Distress. Challenges and Opportunities in French Politics » (Palgrave Macmillan, 2025), sous la direction de Nonna Mayer et Frédéric Gonthier. Une conférence autour de cette publication est organisée à Sciences Po le jeudi 29 janvier 2026 à partir de 17h.

Frédéric Gonthier a reçu des financements du programme Horizon Europe n°1010952237: TRUEDEM—Trust in European Democracies.

Nonna Mayer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.01.2026 à 15:56

Quand les plateformes numériques fragmentent la société pour maximiser leurs profits

Texte intégral (1289 mots)

La violence, les exagérations, la diffusion de fake news et les mensonges sont les bienvenus sur les plateformes numériques. Il s’agit de maximiser la visibilité des contenus et, ainsi, les profits des Big Tech. Soutenus par Donald Trump, les milliardaires qui détiennent les plateformes refusent tout contrôle au nom de la liberté d’expression.

Jamais dans l’histoire un si petit groupe d’entreprises n’avait réussi à s’immiscer dans les relations des individus à une telle échelle – celle du monde. Les fameuses « Big Tech » sont devenues des médiateurs actifs des relations sociales grâce aux technologies numériques. Or il n’est pas inutile de rappeler que les médiateurs ne sont pas neutres. Les Big Tech influencent les opinions en modulant l’attention et en produisant des réactions chez leurs millions d’utilisateurs.

Au sein des réseaux sociaux et de leurs variantes, leurs contrôleurs opèrent en capturant les données de chaque mouvement, de chaque clic, en somme, des actions qui permettent à leurs algorithmes d’extraire des modèles de comportement, des informations fondamentales pour alimenter les réseaux neuronaux artificiels qui proposeront des contenus dans le but de prévoir nos désirs et nos besoins afin de prédire nos actions. Cela peut se résumer par l’expression « monétisation totale de la vie sociale ».

Fonctionnant de manière invisible pour leurs utilisateurs, ces plateformes ont concentré les budgets publicitaires de presque toutes les sociétés, à partir de la gestion algorithmique des regards et de l’attention. D’où leur logique fondée sur la spectacularisation de tout.

Pour ces plateformes, une bonne information est celle qui génère de l’engagement, celle qui est spectaculaire, celle qui permet de monétiser les interactions. L’engagement que les Big Tech prétendaient avoir envers la qualité de l’information n’était que rhétorique. Le nombre de clics, les réplications, les attaques mutuelles, les exagérations, les mensonges et la diffusion de fake news sont les bienvenus sur les plateformes des Big Tech.

Liberté asymétrique

Récemment, avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, Musk a pris la tête de la lutte contre la réglementation des plateformes. Pour ce faire, il diffuse l’idée que réglementer équivaut à censurer. La notion de liberté de Musk est fondée sur la force.

Alors que la liberté démocratique repose sur la symétrie, c’est-à-dire sur le droit égal de tous et toutes à être libres, la proposition de liberté de l’extrême droite se traduit par des asymétries. Le puissant n’est libre que s’il peut exercer tout son pouvoir. Le milliardaire n’est libre que s’il peut utiliser sans limites tout ce que sa richesse lui permet. Cette conception s’apparente à une légitimation de la violence, loin de l’idée que chacun a le même droit de s’exprimer.

Sur les plateformes, ce n’est pas la liberté d’expression qui prévaut. C’est le pouvoir de l’argent qui règne. La monétisation de toutes les relations dans une architecture informationnelle verticale, limitée et extrêmement surveillée par ses propriétaires. La gestion totalement opaque des réseaux sociaux en ligne est assurée par des systèmes algorithmiques qui appliquent les règles et les lois de leurs propriétaires. Cette exécution est totalement arbitraire, décidée de manière monocratique par la direction de ces entreprises, modifiée sans préavis, sans débat, sans considération pour leurs utilisateurs, en suivant uniquement deux logiques : celle de leur rentabilité et celle de favoriser l’expansion du pouvoir de leur vision du monde.

Qui croit que les systèmes algorithmiques de la plateforme d’Elon Musk seront neutres dans les conflits entre l’extrême droite et les forces démocratiques de certains pays ? Qui pense que les plateformes du groupe Meta ne favoriseront pas les discours des groupes qui partagent des idées de Trump ? Qui croit que ces structures ne sont pas ploutocratiques, que l’argent n’y fait pas la loi ?

Les élites rompent avec la démocratie

L’un des grands leaders d’extrême droite des Big Tech, Peter Thiel, affirmait déjà en 2009 :

« Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. »

Face au manque de perspectives catastrophique du système capitaliste, une grande partie des élites défendant les solutions néolibérales ont rompu avec la démocratie et adhéré au réactionnarisme, c’est-à-dire aux solutions de l’extrême droite. Si nous ne comprenons pas cela, nous ne serons pas en mesure de défendre la démocratie. Le philosophe Michel Foucault nous a suggéré que le pouvoir est aussi une stratégie. Fondamentalement, la destruction du débat rationnel fondé sur les faits est devenue la principale stratégie de l’extrême droite. La lutte contre la réalité, contre l’information factuelle, contre la science, est liée à une stratégie visant à propager de la confusion intellectuelle et à autoriser la violence grâce à une fausse idée de la liberté.

Dans ce contexte, il est bon de rappeler la perspective du sociologue Georg Simmel, qui nous enseignait que le conflit est un élément inhérent et nécessaire à la vie sociale. Le conflit et la coopération sont complémentaires dans la vie sociale. Mais Simmel avertissait qu’il existe des situations dans lesquelles l’absence de formes sociales régulatrices, le rejet absolu de l’autre, la fragmentation de la société sans canaux de médiation sont destructrices et extrêmement dangereuses.

Simmel n’a pas connu le monde hyperconnecté d’aujourd’hui, où les gens sont constamment exposés à des vagues de désinformation et de discours haineux modulés par des systèmes algorithmiques afin de maximiser l’extraction d’argent et la destruction des droits. Mais en travaillant à partir de ses analyses, nous constatons qu’il est indispensable de réglementer ces oligopoles géants et de garantir la qualité et l’intégrité de l’information.

Sérgio Amadeu da Silveira ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

15.01.2026 à 15:59

Streaming de jeux vidéo : femmes, LGBTQIA+ et personnes racisées face à la cyberviolence

Texte intégral (2015 mots)

La cyberviolence est omniprésente dans le domaine du streaming – en particulier de jeux vidéo – et touche particulièrement les personnes minorisées, au point d’infléchir carrières et pratiques. Quels mécanismes sont à l’œuvre ? À l’heure où la visibilité se paie cher, comment rendre ces espaces numériques plus vivables ?

Depuis le milieu des années 2010, l’intérêt porté par la recherche et par le grand public s’est progressivement déplacé des « effets des jeux vidéo violents » ou des jeux vidéo « qui rendent violents » à la place de la violence ordinaire dans les interactions entre membres d’une situation de jeu. Parmi les terrains de la cyberviolence, la diffusion en direct de sessions de jeux vidéo (streaming) est fortement concernée.

Cette violence s’observe entre les joueurs et joueuses, au cours des parties en ligne, mais également de la part du public qui peut participer activement à travers l’interface de discussion (chat). Selon une récente étude de l’ADL Center for Technology and Society, plus du trois quarts des joueurs adultes aux États-Unis ont subi une forme de cyberviolence, allant de l’insulte en ligne au harcèlement.

Le streaming prend aujourd’hui des formes variées et se déploie sur une pluralité de plateformes, dont Twitch, YouTube ou Kick. Twitch demeure la plus utilisée : en 2024, elle représentait environ 61 % du total des heures de visionnage live dans le secteur de la webdiffusion.

Dans nos travaux, nous nous intéressons aux violences que subissent les streameurs et streameuses de jeux vidéo, un phénomène encore largement sous-estimé malgré ses effets concrets sur les pratiques et la carrière des vidéastes.

Les personnes minorisées tenues à l’écart

La cyberviolence touche durement Twitch, un « environnement communicationnel » où la personne qui diffuse est placée dans une « position exposée », livrée aux regards et aux prises de parole – parfois peu amènes – d’un large public. Le streaming fonctionne comme un régime de visibilité qui valorise l’« authenticité », la « proximité », l’humour et la « spontanéité ». Il se caractérise par une forte dimension spectatorielle et spectaculaire, qui cristallise la cyberviolence.

D’une part, les comportements violents surgissent de manière cyclique dans les environnements multijoueurs et les chats : les provocations et la toxicité entre les joueurs et joueuses sont monnaie courante, la violence peut même être encouragée par les streameurs et streameuses. D’autre part, le public peut se comporter en perturbateur intentionnel et faire dérailler la performance de la webdiffusion par des propos inappropriés, voire violents, publiés dans le chat, surtout quand ces propos deviennent collectifs et prennent la forme de « raids haineux ».

Comme en témoignait, en 2023, une vidéaste de Suisse romande déplorant la banalité et la violence de ces actes de harcèlement :

« On reçoit des compliments, des propositions sexuelles, mais aussi des menaces de mort. »

Ces agressions semblent même encouragées par le modèle économique des plateformes, dans la mesure où elles suscitent des controverses qui permettent d’augmenter le nombre de vues, mais aussi d’abonnés (followers) et de dons monétaires de leur part.

Les micro-agressions s’y accumulent de telle sorte qu’elles peuvent créer un environnement hostile et excluant pour les personnes minorisées qui s’adonnent à l’activité de webdiffusion. Par « groupes minorisés », on désigne notamment les femmes, les personnes racisées ou encore les personnes LGBTQIA+, qui sont statistiquement très exposées aux attaques : 49 % des femmes, 42 % des personnes noires et 39 % des personnes LGBTQIA+ déclarent avoir été harcelées en ligne sur la base de leur identité, tandis que 82 % des victimes de violences sexistes ou sexuelles sont des femmes ou des filles.

Une brutalisation croissante

Dans le contexte de la culture vidéoludique, historiquement façonnée par la masculinité hégémonique toxique et geek, la position exposée des streameurs et streameuses est loin de garantir aux personnes minorisées la légitimité accrue qu’elle confère aux joueurs (blancs et) masculins.

Cette visibilité fonctionne de manière différenciée : si elle tend à renforcer la crédibilité des hommes, elle offre en revanche davantage de prises aux critiques et aux attaques visant celles et ceux qui n’appartiennent pas à cette catégorie, les exposant à la surveillance de leurs comportements en jeu, à la mise en cause de leur légitimité et à du cyberharcèlement, ce qui rend leur maintien dans les environnements en ligne comparable à une course d’obstacles.

Participant à part entière à la dynamique de la webdiffusion, que ce soit par le soutien ou la moquerie, mais aussi l’insulte, le public contribue à la présence systémique de comportements sexistes, racistes, et parfois à l’humiliation constante de streameurs et streameuses. Ce dernier point s’est tristement et fatalement illustré avec le décès en direct du streameur Jean Pormanove en août 2025 sur Kick, une plateforme critiquée pour la faiblesse de son système de modération. Ici, les encouragements du public ont conduit au pire, poussant les personnes humiliant Jean Pormanove à poursuivre leurs sévices des jours durant.

Les recherches les plus récentes semblent indiquer ainsi une brutalisation croissante dans les usages quotidiens du Web, caractérisée par un double processus de banalisation et de légitimation de la violence dans les espaces (publics) numériques.

Une régulation déficiente, des stratégies d’adaptation épuisantes

Les règles de modération sur les plateformes de streaming oscillent entre approches réactives punitives – fondées sur la sanction a posteriori et, dans les cas les plus extrêmes, le bannissement définitif – et approches proactives, qui visent à prévenir les comportements offensants.

Sur Twitch, la régulation consiste essentiellement à punir les fauteurs de troubles. Elle s’exerce, d’une part, de manière centralisée, via des algorithmes et des lignes de conduite générales. Ces règles peuvent mener à la suppression de contenus, une suspension temporaire ou un bannissement, mais leur application dépend largement des signalements et du travail de modérateurs et modératrices bénévoles. D’autre part, la régulation s’opère de manière décentralisée par l’entremise des streameurs et streameuses (qui disposent d’un pouvoir discrétionnaire sur leur chaîne) et de leurs équipes. Son efficacité est limitée puisqu’elle repose aussi en grande partie sur le travail gratuit des modérateurs et modératrices qui font face à des offenses massives et continues.

Dans ce contexte, les streameurs et streameuses subissant des agressions entreprennent de nombreux efforts pour se préserver en essayant de « recadrer » les membres de leur audience qui les agressent. Nous avons étudié à ce propos le cas de l’expulsion d’un spectateur sexiste par une streameuse amatrice, et celui d’un streameur à succès qui, confronté à des sous-entendus racistes et par ailleurs harcelé en dehors de la plateforme, a fini par renoncer à son activité. D’autres travaux montrent que, face à l’absence de communication et de soutien technique de Twitch, certains streameurs et streameuses s’organisent en réseau pour partager des outils et des stratégies permettant de gérer le public pendant les attaques et d’apporter un soutien émotionnel à leurs pairs.

Ces exemples témoignent d’un important travail de sensibilisation du public, souvent épuisant, entrepris par les streameurs et streameuses_minorisés pour pallier le manque de régulation offert par les plateformes qui hébergent leur activité. Ce travail, destiné à rendre moins acceptables les actes de cyberviolence, est encore insuffisamment étudié à ce jour.

Accompagner les streameurs et streameuses dans leur travail de régulation

La recherche pourrait venir prêter main-forte aux acteurs et actrices du streaming dans leur effort crucial pour favoriser une dynamique saine des interactions avec le public. Mobiliser le savoir expérientiel des joueurs et des joueuses, des modérateurs et des modératrices est essentiel pour comprendre comment les streameurs et streameuses peuvent transformer, au quotidien, un environnement parfois hostile en espace viable.

Dans cette optique, une démarche participative associant chercheurs et communautés vidéoludiques permettrait d’identifier des moyens de réparer l’offense et de formaliser des dispositifs de régulation plus inclusifs que les outils techniques existants. À l’heure où la cyberviolence pousse nombre de personnes minorisées à abandonner leur activité de streaming, il est urgent de débrutaliser les pratiques vidéoludiques.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

14.01.2026 à 12:25

Débats sur les rythmes scolaires : la discrète fin de la « guerre du caté »

Texte intégral (1976 mots)

Au fil des décennies, les débats sur les rythmes scolaires reviennent et se ressemblent souvent. Mais il y a des exceptions. Lors de la dernière Convention sur les temps de l’enfant (juin-novembre 2025), les voix de l’Église catholique ne se sont pas fait entendre comme par le passé où on est allé jusqu’à parler de « guerre du caté ». Que nous dit la fin des tensions autour du mercredi matin dans les emplois du temps scolaires ?

La récente Convention citoyenne sur les temps de l’enfant (juin-novembre 2025) a rappelé la difficulté d’adapter les plannings scolaires aux rythmes biologiques des élèves. D’autres enjeux, économiques par exemple (notamment dans les débats sur les calendriers de vacances), s’entremêlent avec cet objectif.

Si l’on pourrait faire remonter au moins à la fin du XIXe siècle les observations des médecins dénonçant l’emploi du temps trop chargé des lycéens, c’est à partir des années 1960 que le débat concernant les rythmes scolaires est devenu récurrent. Dans la préface qu’il rédige pour le livre du Dr Guy Vermeil la Fatigue à l’école (1976), le Pr Robert Debré regrette que le souci de l’enfant « soit quelque peu effacé par des revendications professionnelles et l’égoïsme des adultes ».

Les chronobiologistes, dont la discipline se développe au CNRS dans les années 1970, abondent dans le même sens. Rien de neuf sous le soleil, par conséquent ? Si. Un élément du débat encore présent dans les années 1970-1980 a disparu. Cet élément, c’est la question de l’instruction religieuse et de son positionnement le mercredi. Et sa disparition est significative des évolutions de la société.

Libérer ou non le mercredi matin : un enjeu des rapports entre l’Église et l’État ?

Rappelons que la loi du 28 mars 1882 a prévu que « les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires ».

En 1972, pour rééquilibrer la semaine scolaire, après que les cours du samedi après-midi ont été supprimés dans le primaire par l’arrêté du 7 août 1969, l’arrêté du 12 mai substitue le mercredi libéré au jeudi libéré ; mais le principe reste le même. Cependant, le ministère de l’éducation nationale commence à envisager d’offrir aux écoles la possibilité de déplacer le cours du samedi matin au mercredi matin (circulaire du 12 mai 1972).

Même si les autorités religieuses devraient être consultées, l’épiscopat s’inquiète rapidement, et la circulaire du 23 mai 1979 rappelle qu’en principe, dans l’enseignement primaire, « la journée entière du mercredi doit obligatoirement être dégagée de toute activité scolaire, les neuf demi-journées de travail se répartissant nécessairement sur les autres jours de la semaine ».

Dans l’enseignement secondaire, toute modification dans l’organisation de la semaine devrait également avoir l’aval des autorités religieuses (circulaire du 19 décembre 1979). Cependant, après l’alternance politique de 1981, la question du transfert est reposée. En décembre 1984, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’éducation nationale, envisage de réformer les rythmes scolaires hebdomadaires, en donnant la possibilité aux écoles primaires de libérer le samedi matin.

La décision serait décentralisée au niveau des écoles ou des groupes d’écoles, après que les autorités académiques se seraient assurées d’un consensus suffisant, comprenant les autorités religieuses. Mais Mgr Jean Vilnet, président de la conférence des évêques de France, et Mgr Albert Decourtray, vice-président, reçus par François Mitterrand le 10 janvier 1985, expliquent au président de la République que, à leurs yeux, il n’est pas question que l’éventuel aménagement des rythmes scolaires compromette l’organisation de la catéchèse en France. Et le 12 février, Mgr Vilnet envoie une lettre au ministre pour l’informer que l’épiscopat entend que soit respecté le cadre défini par la loi de 1882 :

« Toute modification à la répartition des jours scolaires qui briserait l’organisation actuelle de la catéchèse, le mercredi matin, ne pourrait que compromettre les rapports de l’Église et de l’État dans notre pays. Ce que, je pense, vous et moi ne souhaitons pas. »

C’est ce que les journalistes ont appelé la « guerre du caté ».

Transférer les cours du samedi au mercredi : une demande des familles

La question est gelée pendant la période de la cohabitation (1986-1988), mais le retour des socialistes au pouvoir, en 1988, a pour effet de relancer le projet d’autoriser les transferts de cours du samedi au mercredi. L’épiscopat s’empresse de réagir. Les cardinaux Jean-Marie Lustiger et Albert Decourtray sont reçus, le 3 avril 1990, respectivement par le ministre de l’éducation nationale Lionel Jospin et par le premier ministre Michel Rocard.

Résultat : le 31 mai 1990, à Montauban, Lionel Jospin déclare ne pas vouloir imposer de changement brutal et affirme que la liberté dans l’organisation de la semaine scolaire « doit absolument s’accompagner de garanties nationales, notamment pour la catéchèse ». Des négociations ont lieu au ministère. La question du réaménagement du rythme de la semaine est large, mais « on ne parlait que du catéchisme », se souvient Catherine Moisan, chargée du dossier. Finalement, le décret du 22 avril 1991 retient les dispositions suivantes :

« Lorsque […] le conseil d’école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie [qui] ne l’adopte que s’il ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse. »

Il est remarquable que ce ne soit pas le respect du rythme biologique des enfants qui ait motivé les projets de transfert, mais la demande des parents.

Au cours des Trente Glorieuses, l’importance des activités de loisir s’est accrue. Les parents peuvent désirer pratiquer ces activités avec leurs enfants le samedi, jour où ils sont de moins en moins nombreux à travailler. Dans les grandes villes, ce phénomène est d’autant plus marqué que les activités de loisir sont nombreuses et peuvent se trouver éloignées. De fait, le problème du samedi matin se pose avant tout en milieu urbain.

Un second facteur réside dans les mutations de la famille. De nombreux parents estiment important pour la vie familiale et l’équilibre affectif des enfants de pouvoir vivre pleinement ensemble pendant le week-end. L’augmentation du nombre des divorces joue dans le même sens : pour des raisons à la fois pratiques et affectives, les pères divorcés ayant la garde de leurs enfants un week-end sur deux sont désireux de prendre en charge leurs enfants dès le vendredi soir.

Par ailleurs, les parents qui travaillent préfèrent emmener leur enfant à l’école le mercredi plutôt que le samedi, où ils peuvent souhaiter faire la grasse matinée. L’accroissement du taux d’activité féminin, qui a été très marqué à partir des années 1960, représente un autre facteur : pour une femme qui travaille, il n’est pas toujours facile de trouver une solution de garde pendant toute la journée du mercredi. Aussi la libération du mercredi pour les enfants explique le fait que de nombreuses femmes sont contraintes de demander à travailler à temps partiel.

C’est donc essentiellement des parents que vient la demande de transfert : celle-ci n’est pas envisagée pour des raisons pédagogiques, mais pour faire face à la demande sociale.

Semaine de 4 jours et sécularisation de la société ?

Si les cours du samedi matin sont transférées le mercredi matin, la loi de 1882 n’est-elle pas respectée, puisque le samedi est entièrement libéré ? C’est ce que confirmera une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon, le 18 septembre 2007. Mais dans les années 1970-1980, l’épiscopat ne voit pas les choses ainsi.

À ses yeux, les attraits du week-end complet sont irrésistibles pour que l’on puisse espérer, en dehors de parents de forte conviction, que les familles consentent à consacrer une partie des heures à l’instruction religieuse. Quant à placer le catéchisme le mercredi après-midi, ce n’est pas plus réaliste, alors que les enfants sont très sollicités par toutes sortes d’activités culturelles et sportives. Certes, de moins en moins d’enfants vont au catéchisme. Mais pour l’épiscopat, n’y eût-il que quelques cas, ce serait le principe de la liberté religieuse qui serait en jeu.

Admettant que l’évolution vers la libération du samedi est un phénomène de société difficile à combattre, il propose toutefois une solution : la semaine de quatre jours, la réduction de l’horaire hebdomadaire devant être compensée par l’allongement de l’année scolaire. Il fait observer que cette solution est de toute façon souhaitable pour alléger la semaine des enfants. Les oppositions corporatistes (instituteurs) et économiques (tourisme) ne doivent pas primer.

Si cette solution est permise par le décret du 22 avril 1991, elle n’a pas été généralisée. De toute façon, en 2008, les cours du samedi matin ont été supprimés dans les écoles primaires. En 2012, Vincent Peillon décide de remodeler les rythmes scolaires et de placer des cours le mercredi. Cette fois, pas de tempête : l’épiscopat ne réagit pas. Pas plus qu’il n’a réagi à la récente proposition de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant de passer de la semaine d’enseignement de quatre jours, à laquelle sont revenues depuis 2017 la plupart des écoles, à une semaine d’enseignements sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Ce silence est révélateur de la conscience d’une perte d’influence dans l’opinion et dans une population française de plus en plus diverse.

Yves Verneuil ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.01.2026 à 15:58

L’IA peut-elle rendre la justice ?

Texte intégral (2415 mots)

Dans plusieurs pays, dont la France, la justice expérimente l’usage de l’intelligence artificielle. Quelle serait la légitimité d’une décision de justice rendue par un algorithme ? Serait-elle plus dissuasive ? Des chercheurs ont testé la perception d’une punition selon qu’elle émane d’un juge humain ou d’une IA.

L’idée de confier à des systèmes d’intelligence artificielle (IA) des décisions de justice ne relève plus de la science-fiction : au Canada, on expérimente des médiateurs automatisés ; en Chine, des tribunaux s’appuient sur l’IA ; en Malaisie, des tests de condamnations assistées par algorithmes sont en cours. Ces outils ne se limitent pas à un rôle d’assistance : dans certains contextes, ils influencent directement la sévérité des peines prononcées.

Au Québec, par exemple, une « cour virtuelle » résout déjà de nombreux petits litiges commerciaux. Il suffit de se connecter, d’indiquer les faits et un algorithme propose les issues financières les plus probables, offrant ainsi une solution extrajudiciaire et un dédommagement. Environ 68 % des dossiers sont réglés ainsi, en quelques semaines, ce qui évite les envois recommandés et le recours au juge de proximité. Certains États des États-Unis ont également recours au jugement fondé sur les données probantes (« evidence‑based sentencing »), qui s’appuie sur un algorithme capable d’estimer la durée optimale de la peine à infliger à un condamné, en cherchant à réduire au maximum la probabilité de récidive.

En France, plusieurs expériences sont en cours pour tester et intégrer de plus en plus l’IA dans le fonctionnement quotidien des juridictions, sachant que le ministère de la justice prévoit une charte pour un usage responsable de l’IA. Des applications concrètes sont déjà plus ou moins avancées – par exemple avec un système d’occultation automatique des données sensibles dans les décisions de justice, même si la vérification humaine reste indispensable ou des outils d’aide à la qualification pénale. Autre exemple, la réorganisation du tribunal de commerce de Paris mobilise l’IA avec l’ambition d’améliorer le traitement des litiges et libérer du temps pour les juges consulaires, notamment en plaçant les affaires ou en vérifiant les injonctions de payer. Dernière preuve en date de cet engouement, le ministère de la Justice s’est récemment doté d’une direction stratégique dédiée à l’intelligence artificielle.

À mesure que ces systèmes se déploient, de nombreuses questions surgissent. Par exemple, la justice repose beaucoup sur la confiance accordée au système. La légitimité conférée à l’IA en matière de décision de justice est donc cruciale. Autre point : l’un des rôles essentiels du droit pénal est de décourager les comportements hors-la-loi. Une amende pour stationnement sauvage, une peine de prison pour un délit grave : l’idée est qu’une sanction connue, proportionnée et prévisible empêche de franchir la ligne rouge, au moins pour une partie importante de la population. Cela amène à se demander si les sanctions prononcées par un algorithme paraissent plus, ou moins, dissuasives que celles d’un juge en chair et en os.

Pourquoi l’IA inspire la crainte… et parfois une certaine fascination

Concernant la légitimité de l’IA, ses partisans (comme des entreprises de la legal tech, des réformateurs au sein des institutions publiques ou certains chercheurs) avancent plusieurs arguments. Contrairement à un juge humain, susceptible d’être influencé par la fatigue, l’ordre des dossiers, ses valeurs ou même l’apparence d’un prévenu, l’algorithme se veut impartial. Son verdict repose sur des critères prédéfinis, sans états d’âme.

Cette impartialité accroît la prévisibilité des sanctions : un même acte conduit à une même peine, ce qui réduit les disparités entre décisions. Or, une sanction claire et attendue pourrait envoyer un signal plus fort aux citoyens et prévenir davantage les infractions. En outre, l’IA promet une justice plus rapide en automatisant certaines opérations comme la recherche documentaire, l’analyse ou l’aide à la rédaction : la célérité des sanctions, qui pourrait en découler, est bien connue pour jouer un rôle central dans leur efficacité dissuasive. Plusieurs experts reconnaissent que les IA permettent d’accélérer l’action de la justice.

Enfin, si elles sont conçues de manière transparente et sur des données non biaisées, les décisions automatisées peuvent réduire les discriminations qui minent parfois les décisions de justice, comme celles liées à l’âge ou au genre. Par exemple, le chercheur Daniel Chen, explique que les IA pourraient permettre de corriger les biais des juges humains. Dans cette perspective, l’IA est alors présentée par divers acteurs (start-up de la legal tech, réformateurs pro-IA, experts) comme ayant la capacité de renforcer le sentiment de justice et, par ricochet, la force dissuasive des peines.

Quand la sanction devient trop « froide »

Mais la médaille a son revers. L’IA apprend essentiellement des données issues de jugements humains. Or, ces données peuvent être biaisées. Au lieu de corriger les injustices du passé, on risque de les ancrer, et ce dans un système encore plus opaque, difficile à contester, typique des armes de destruction mathématique (des algorithmes opaques, à grande échelle, qui prennent des décisions impactant gravement la vie de millions d’individus, tout en étant injustes car ils reproduisent et amplifient les inégalités sociales).