24.01.2026 à 18:13

« Chemsex » : quand l’excès tente de faire taire la douleur

Texte intégral (1967 mots)

Les personnes qui pratiquent le « chemsex », en consommant de la 3-MMC et d’autres drogues de synthèse (GHB, GLB, poppers…) pendant les relations sexuelles, prennent des risques pour leur santé physique et leur intégrité psychique. Mais grâce à un accompagnement dans des services de soins, au sein de groupes d’entraide et/ou avec des proches, ils peuvent revenir à une vie pacifiée.

La pratique du « chemsex » connaît un essor exponentiel ces dernières années. Les usagers s’exposent à des dommages psychiques et corporels. Les demandeurs de soins font apparaître une souffrance d’origines variées, parfois traumatiques.

À la psychothérapie doit se conjuguer la prévention.

Le « chemsex », qu’est-ce que c’est ?

Des événements médiatisés ont révélé une pratique déjà bien connue des soignants. Le « chemsex » est la contraction de chemical (« produit chimique », en anglais) et de sex, et correspond à l’usage de cathinones dans des relations sexuelles, souvent pratiquées à plusieurs, avec des inconnus. Les cathinones sont des produits de synthèse, aux propriétés stimulantes, entactogènes – elles amplifient les sensations physiques –, et empathogènes – l’intimité est facilitée.

Souvent, le néophyte le découvre au décours d’une soirée festive, et fait l’expérience d’un plaisir intense, sans limites physiologiques (la fatigue ou la faim). La 3-MMC (3-MéthylMéthCathinone) est la cathinone la plus fréquemment citée dans nos consultations. Elle peut être consommée avec d’autres drogues de synthèse, du GHB, du GBL, ou du poppers. Dans ce nouveau « paradis artificiel », les participants exacerbent leur sensorialité, au sein d’un groupe d’anonymes, conçu comme « safe ».

À l’usage, ces derniers recourent à des applications géolocalisées de type Grindr qui potentialisent leur rencontre un peu partout et instantanément. Les « chemsexeurs » diversifient les modes de prises : en sniff, en plug (par voie rectale), ou en slam (par voie intraveineuse). Slam, signifiant « claquer », a l’effet le plus puissant. Les produits sont faciles d’accès : le darknet (réseau Internet clandestin, ndlr) livre à domicile. La durée des « plans » augmente au gré de l’appétence au produit, de plusieurs heures à plusieurs jours.

Surdosage, arrêts respiratoires et autres risques

Les usagers prennent des risques, par exemple des G-hole, c’est-à-dire des comas liés à du surdosage, des arrêts respiratoires ou encore des oublis de leur PrEP (prophylaxie préexposition), quand ils suivent ce traitement antirétroviral utilisé par des personnes séronégatives exposées au risque de VIH.

Souvent, les chemsexeurs rapportent d’abord le plaisir d’expérimenter une émancipation extatique. Ils la requalifient d’autothérapeutique, lorsque des revers leur apparaissent comme le résultat de ce qu’ils voulaient oublier : des blessures psychiques plus ou moins profondes.

Avec la pratique, ils perdent l’intérêt pour la sexualité sans cathinones, et même avec : seule l’appétence au produit demeure. Certains finissent par consommer seuls chez eux. Ils régressent dans un repli mortifère.

Une automédication dangereuse

Certains chemsexeurs lui attribuent une fonction ordalique. Lorsqu’ils nous sollicitent, ils se remémorent des carences affectives, des violences psychologiques, comme le rejet familial et/ou intériorisé de leur orientation sexuelle ou de leur identité. D’autres, ou parfois les mêmes, y réactualisent des traumas liés à des violences physiques, ou sexuelles. À des degrés divers, ils s’absentent d’eux-mêmes, accentuent leur état dissociatif, dans des relations anonymes avec des psychotropes. La toxicomanie crée parfois une emprise qui libère d’une autre.

Lorsqu’ils ont été abusés jeunes, c’est souvent par quelqu’un ayant eu un ascendant sur eux, quelqu’un qu’ils admiraient et qui les a trahis. Relégués au rang d’objet, ils se sont fait extorquer leur intimité.

À lire aussi : Violences sexuelles : de nouveaux enjeux de santé mentale pour les psy

Ils se sont construits en déshumanisant le plaisir sexuel. Ils se sont asservis à un excès après l’autre pour forcer l’oubli. Certains déplorent s’assujettir à une société de consommation, ou se « chosifier » les uns les autres, comme s’ils donnaient consistance à une injonction néolibérale de performance.

Clivés, ils entretiennent à leur insu des carences affectives. Cela en a amené certains à aimer des personnes les faisant souffrir. Leur enjeu devient de différencier le fait d’aimer, du fait d’aimer souffrir. Enlisés dans la confusion, ils retournent contre eux la violence qu’ils ont subie par une compulsion aux passages à l’acte. Les plus « avancés » s’isolent, se délaissent. Ils s’octroient des états modifiés de conscience pour édulcorer des reviviscences traumatiques, qui leur reviennent lors de leurs descentes.

Traduire en mots les abus qu’ils ont subis les aide à distinguer ce qui relève de leur choix ou de leur instrumentalisation par une contrainte de répétition. S’ils identifient leurs traumas, ils peuvent retrouver l’origine de leur destructivité qu’ils cherchaient sans succès à fuir, et l’intégrer dans leur vie selon d’autres modalités.

Psychothérapie, prévention, contexte sociétal

Quel que soit le degré d’engagement dans le chemsex, il est essentiel avec les demandeurs de soins de réintégrer ce qu’ils vivent dans la réalité commune, de lever leurs clivages, et d’éviter à leurs excès de constituer des traumas secondaires. Entrer dans l’espace thérapeutique, leur permet de reconnaître à un autre la capacité d’entendre les éléments épars de leur histoire. Ils la pensent et pansent les blessures. Les plus démunis d’ancrage ont pour enjeu préalable de se réinscrire dans une relation humanisante, d’y éprouver la détresse auprès d’un autre secourable avec qui interroger l’avenir : pour qui ne s’abandonneraient-ils pas ?

C’est d’un appui bienveillant dont ils ont besoin d’abord pour résorber leur effraction psychique, se réconcilier avec eux-mêmes et élaborer les enjeux tragiques de leur relation à l’amour. Certains ne savent plus comment aimer, ou s’ils en sont capables. Pour d’autres, cela n’a jamais été une expérience hédoniste.

Après s’être expulsés de la vie de la cité, ils reviennent à la vie ordinaire dans un état de grande fragilité. Leur vie affective progresse dans des services de soins, des groupes d’entraide, de proches, qu’ils considèrent comme leur nouvelle famille.

Ce passage est structurant pour leur prise de parole, complémentairement à celle qu’ils déploient auprès du clinicien. Ce dernier les soutient dans leur démarche créatrice ou sublimatoire qu’ils ouvrent souvent spontanément : la reconversion professionnelle, la reprise d’études, l’expression artistique de leur sensibilité. Ils changent de vie pour participer autrement à celle de la cité.

Certes les cathinones se sophistiquent régulièrement et changent de nom pour défier la législation. Mais cela n’est pas aux usagers d’endosser cette responsabilité. La leur est de demander de l’aide. Il y a quelques années, c’est seulement à un stade avancé, qu’ils nous sollicitaient. Aujourd’hui, les campagnes de prévention et le fait de côtoyer les plus expérimentés les rendent alertes plus tôt. La prise en charge s’est diversifiée et démocratisée.

Les chemsexeurs, des témoins d’un mal-être psychique plus gobal ?

À l’heure où l’usage de drogue refait l’objet de représentations régressives dans un climat politique répressif, les usagers continuent de nécessiter des lieux de soin « safe ». Si l’on n’en tient pas compte, on participe à entraver ou à retarder leurs accès aux soins. En craignant d’être discrédités, ils peuvent préférer nier les violences et les revivre alors à l’identique comme une torture sans fin. Pour la proportion d’usagers ayant subi des violences sexuelles, ils peuvent continuer de se meurtrir en prenant sur eux la responsabilité de leur victimisation préalable. Déposer une plainte, thérapeutique, est structurant : le patient relance dans la thérapie le désir de se respecter.

À l’heure où le mal-être psychique des jeunes gens est criant, où l’appétence aux sites « porno », parfois « trash », est perçu comme un refuge, il paraît essentiel d’éclairer et de prévenir le malaise dont les usagers de chemsex témoignent eux aussi. Le cumul de carences, de traumatismes d’enfance et/ou de traitements discriminatoires nécessite des soins humanisants, étayants, par des professionnels soutenus.

Préférer à l’agir le récit de soi, s’ouvrir à l’altérité et aux relations affectives et se réinscrire dans le collectif leur est généralement possible lorsqu’ils ont appris ou réappris à s’aimer eux-mêmes.

Laure Westphal ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.01.2026 à 12:07

La « méthode Lecornu » a-t-elle échoué ?

Texte intégral (1933 mots)

Deux motions de censure ont été déposées, le vendredi 23 janvier, en réponse à l’utilisation de l’article 49-3 par Sébastien Lecornu sur la partie recettes du budget. La promesse du premier ministre de ne pas faire usage de cet outil constitutionnel en négociant des compromis avec les groupes parlementaires a été rompue. Pourtant, il ne s’agit pas tant d’un échec de méthode que d’une conséquence d’un vice originel concernant la formation du gouvernement.

Malgré les promesses et les sentiments d’un premier ministre « un peu amer » d’avoir perdu le « pari », d’après ses propres mots, la tentation d’y voir un « échec de la « méthode Lecornu » est grande avec le retour du « 49-3 » sur la scène politique.

Cependant, les trois mois d’examen parlementaire ne soldent pas un échec de méthode, mais bien la conséquence logique d’un vice originel concernant la formation du gouvernement.

Deux raisons qui expliquent cet échec

D’abord, le gouvernement est mal né avec un processus de nomination et de renomination improbable, ne s’appuyant sur aucune majorité gouvernementale, aucune majorité parlementaire, et aucune majorité partisane. Or, ce triptyque détermine la logique institutionnelle majoritaire du régime parlementaire de la Ve République.

Ensuite, conséquemment, le gouvernement aurait dû, comme dans les autres régimes parlementaires lorsqu’aucun parti ne dispose à lui seul d’un nombre de sièges majoritaire à la chambre basse, essayer de s’appuyer sur une coalition. Il n’en a rien été.

À lire aussi : Vu de l’étranger : comment choisir un premier ministre face à une Assemblée divisée ?

Or, en France comme à l’étranger, les compromis ne résultent pas de débats parlementaires dans lesquels des orateurs se convaincraient au terme d’argumentations faisant changer d’avis ceux qui les écoutent. Les compromis se font a priori, avant la nomination du gouvernement, et précisément en contractualisant les réformes, leurs contenus, et leur calendrier. Tous les autres pays (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, etc.) fonctionnent ainsi. Dans le contexte actuel, l’erreur initiale vient donc de la manière dont le premier ministre a été nommé, plaçant le gouvernement dans une position de faiblesse définitive.

Il n’existe pas de « méthode Lecornu »

Cet épisode budgétaire n’est donc qu’une énième péripétie dérisoire et prévisible, mais qui permet de comprendre certains des dérèglements et des lacunes de la vie politique et institutionnelle française.

Premièrement, il n’existe pas de « méthode Lecornu » : le gouvernement n’a ni dirigé les débats, ni gouverné le contenu du texte dont tous les acteurs disent avoir obtenu gains de cause (sauf LFI et RN), ni eu les moyens de l’ingéniosité du gouvernement Barnier qui s’est appuyé sur le Sénat pour être majoritaire en commission mixte paritaire. Au contraire, il a subi le calendrier, malgré ses tentatives répétées de dramatisation, subi les rivalités inter et intra-partisanes, malgré ses tentatives de dépolitiser le budget « pour la France ». Il a subi, enfin, les jeux parlementaires, malgré son étrange renoncement à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Difficile d’y voir une nouvelle méthode de gouvernement, tant il s’agit là d’un acte d’impuissance.

Deuxièmement, un gouvernement ne peut pas dépendre d’un consentement renouvelé quotidiennement (« Gouverner, c’est prévoir ») et rempli de lignes rouges des députés et partis. Cela, dans un contexte majoritaire ou non, à un ou plusieurs partis. Les contrats de coalition servent justement à anticiper le contenu de la partition gouvernementale, et laissent au quotidien l’exécution de ce contrat. Ils sont négociés durement, pendant plusieurs mois, allongeant d’autant la période entre les résultats législatifs et la nomination du gouvernement : 18 mois en Belgique (2010), de 7 à 9 mois aux Pays-Bas (2017, 2021), 6 mois en Allemagne (2017), 4 mois en Espagne (2023). Cela n’est pas un problème démocratique mais la prise en compte de la fragmentation parlementaire à minorités multiples. Cela rappelle l’idée élémentaire selon laquelle, dans un régime parlementaire, le gouvernement doit être doté d’une légitimité avant de gouverner et d’exercer sa responsabilité.

Les véritables responsables

Plus largement, cet épisode donne à voir les autres acteurs. Reconnaissons ainsi à Sébastien Lecornu que cette erreur n’est pas la sienne et qu’il importe finalement peu. Qui porte la responsabilité ?

Le président de la République et ses conseillers (ceux-là mêmes qui lui ont soufflé l’idée de dissoudre l’Assemblée nationale) portent la responsabilité de cette erreur. Elle remonte au lendemain des législatives de juillet 2024. Depuis lors, trois premiers ministres se sont succédé, tous nommés selon des calculs politiciens reposant sur des capacités supposées à obtenir l’abstention de LFI ou du RN, puis du PS ou de LR, en cas de motions de censure. Comme dans tous les autres régimes parlementaires, le chef du parti ayant remporté le plus de sièges aurait dû être appelé à tenter de former un gouvernement, puis en cas d’échec, le deuxième, etc. Un premier ministre n’aurait donc dû être nommé qu’après avoir construit une coalition au programme de gouvernement contractualisé, démontrant, de fait, une assise suffisante à l’Assemblée nationale.

Le Parlement, pris au piège par le gouvernement qui a tenté de le responsabiliser pour cacher son impuissance, dans une inversion malvenue des rôles, n’est pas devenu le gouvernement.

L’Assemblée nationale a confirmé que sa capacité à légiférer était compromise (contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains commentateurs à propos d’un nouvel « âge d’or » du parlementarisme). On peut expliquer cette incapacité par la subordination de l’Assemblée en tant qu’institution mais aussi par son déclassement politique, lié au manque de poids politique des nouveaux députés depuis 2017.

Le Sénat a montré ses limites constitutionnelles. Autrement dit, la Seconde Chambre, doublement exclue des influences politiques et institutionnelles, n’a pas pu peser sur l’examen du projet de loi de finances et a donc travaillé vainement.

Quels enseignements en tirer ?

Cet épisode apporte des enseignements, de plus en plus flagrants depuis juillet 2024.

1) L’arithmétique de l’Assemblée nationale expose une double impasse. D’une part, le président de la République ne dispose plus d’une majorité parlementaire pour gouverner comme il l’a fait entre 2017 et 2022 : c’est la fin du « présidentialisme majoritaire » qui caractérisait jusqu’alors la Ve République. Mais, d’autre part, aucune majorité alternative ne s’est constituée autour du premier ministre, contrairement aux périodes de cohabitation (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002), pour opérer un « retour au texte » de la Constitution – c’est-à-dire une lecture où le premier ministre gouverne effectivement.

Dès lors, toute discussion sur l’inadaptation supposée des règles de l’examen parlementaire des projets de loi de finances est malvenue. Elles attribuent les échecs du gouvernement et de l’Assemblée aux règles de procédure – comme l’a suggéré la présidente de l’Assemblée nationale Braun-Pivet – alors que les causes sont ailleurs. Le changement de procédure n’aurait pas conduit à un résultat différent. Les propositions de réformes (comme celles du Haut-Commissariat au plan) écartent le poids du contexte politique et, pis, relèvent d’une vision techniciste et d’un solutionnisme normatif dépassé.

2) Ni présidentialisme ni « retour au texte » de la Constitution : nous assistons à la fin des modèles connus de la Ve République. Dans ce contexte, les institutions ne sont « bien faites » pour personne (François Mitterrand déclarait en juillet 1981 : « Les institutions n’étaient pas faites à mon intention. Mais, elles sont bien faites pour moi. ») Un changement de texte (qui serait le 26ᵉ…) ou un nouveau mode de scrutin ne changerait ni les votes des Français, ni le populisme, ni le déclin des partis de gouvernement, ni les acteurs politiques. Le contexte de fragmentation appelle un nouveau modèle reposant sur la formation d’un gouvernement de coalition comme à l’étranger – ce que permet le texte de la Constitution aux lectures multiples.

3) Reste aux acteurs politiques à le penser et le mettre en œuvre. Mais, au regard des atermoiements du président de la République depuis 2022, des députés qui ont intériorisé leur incompétence à légiférer (comme l’illustrent les motions de rejet préalable de mai et juin 2025 utilisées pour contourner le débat à l’Assemblée nationale par des majorités de circonstance pourtant favorables aux textes), et des partis et candidats tournés vers la prochaine élection présidentielle comme sous la IVe République vers la prochaine crise institutionnelle, il n’est pas certain qu’ils y arrivent.

La séquence ouverte en 2017 a disrupté le système politique, sans construire. S’appuyant sur les institutions et le fait majoritaire jusqu’en 2022, Emmanuel Macron n’a pas su, depuis, instaurer un mode de fonctionnement adapté à l’absence de majorité. Faute d’avoir pensé un gouvernement par coalition négociée, le pouvoir exécutif s’épuise à chercher des majorités de circonstance et à attendre du Parlement ce qu’il ne peut pas faire. Tant que cette leçon ne sera pas tirée, il n’y aura pas de méthode – Lecornu ou autre. Les institutions en sortent abîmées ; LFI et RN : 25 sièges en 2017, 198 depuis 2024. In fine, la question n’est peut-être plus de savoir qui gouvernera, mais s’il sera encore possible de gouverner.

Thomas Ehrhard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

22.01.2026 à 16:08

En France, tenir ses promesses électorales ne rapporte rien

Texte intégral (2469 mots)

À chaque élection présidentielle, des promesses sont faites, suscitant l’espoir des citoyens, avant qu’ils ne soient déçus. Or l’analyse des mandats présidentiels entre 1995 et 2022 montre que le respect (ou le non-respect) des promesses de campagne n’a aucun impact mesurable sur la popularité des présidents. La dynamique espoir-déception est systématique. Comment expliquer ce phénomène ?

Dans une démocratie représentative, on s’attend à ce que les citoyens évaluent leurs dirigeants au moins en partie au regard du degré de réalisation de leurs promesses électorales. Cette idée, au cœur de la théorie du mandat démocratique, suppose que les citoyens approuvent davantage les gouvernants qui tiennent parole. Ce mécanisme doit à la fois inciter les élus à respecter leurs engagements et assurer que les élections orientent réellement l’action publique.

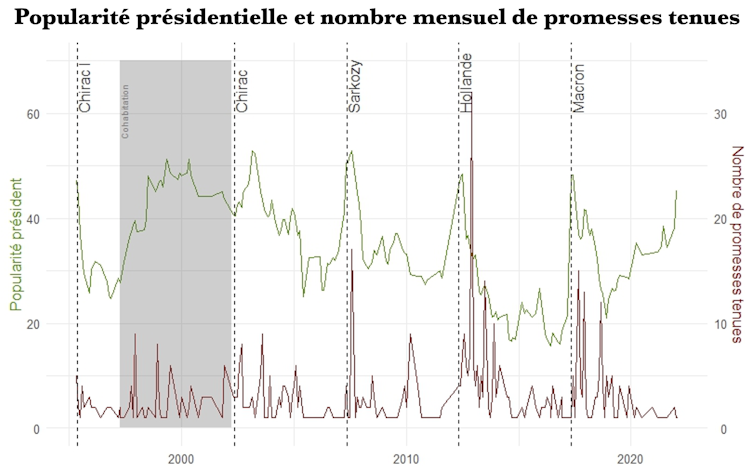

Mais en France, il semble grippé : la cote des présidents suit une courbe descendante quasi mécanique, insensible à la mise en œuvre de leurs promesses de campagne. Notre analyse des mandats présidentiels entre 1995 et 2022, croisant données de popularité mensuelle et suivi de 921 promesses électorales, révèle que la réalisation des engagements ne produit aucun effet mesurable sur l’approbation publique.

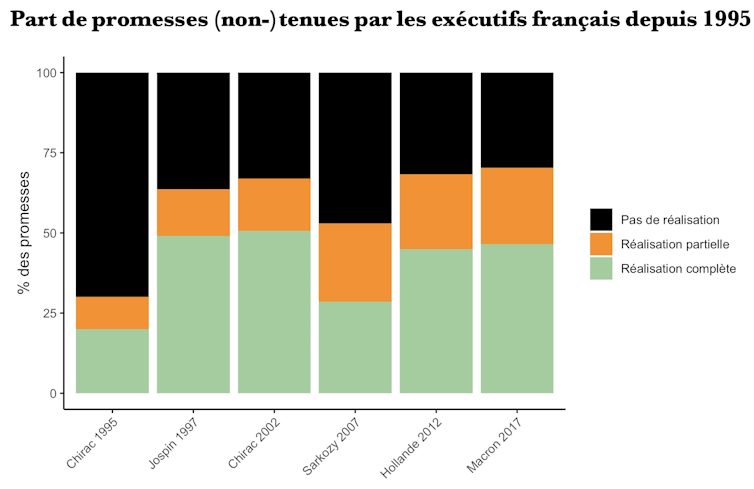

Une popularité insensible aux promesses tenues

Les exécutifs se tiennent mieux à leur programme que beaucoup ne le pensent : le taux de réalisation (partielle ou complète) atteint près de 60 % en moyenne sur les cinq derniers mandats présidentiels. Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, affiche un taux de réalisation supérieur à 70 %. François Hollande, Jacques Chirac (deuxième mandat) et Lionel Jospin (premier ministre en cohabitation) suivent de près. Nicolas Sarkozy affiche un taux de réalisation de 54 %, plus faible mais significatif, malgré une crise économique majeure. Jacques Chirac se démarque lors de son premier mandat par une proportion de promesses tenues comparativement faible (30 %). Ce faible taux reflète, d’une part, un désengagement rapide vis-à-vis de sa campagne sur la fracture sociale pour déployer une politique de rigueur budgétaire et, d’autre part, la période de cohabitation qui a fortement limité la capacité d’action du président.

Ces bilans non négligeables ne se traduisent pas dans les sondages : nos analyses ne mettent en évidence aucun effet statistiquement significatif des promesses réalisées sur la popularité présidentielle. Les courbes de popularité font plutôt ressortir une dynamique bien connue : une phase de « lune de miel » postélectorale, suivie d’un déclin régulier, parfois ponctué d’un léger rebond en fin de mandat.

Ce phénomène, appelé « cost of ruling » (ou « coût de gouverner »), reflète une usure du pouvoir que ni les promesses tenues ni les réformes menées à bien ne parviennent à enrayer.

Pourquoi tenir parole ne paie pas

Plusieurs facteurs expliquent ce décalage. D’abord, une certaine méconnaissance des programmes électoraux. Peu d’électeurs les lisent dans le détail ; moins encore suivent précisément leur mise en œuvre.

Les engagements les plus visibles – ceux qui marquent la campagne par leur degré d’ambition – ne sont pas les plus faciles à réaliser. Les promesses tenues, souvent d’ampleur moindre, passent souvent inaperçues, noyées dans le flot de l’actualité ou éclipsées par les polémiques.

La couverture médiatique accentue cette asymétrie. Les promesses rompues font la une, les promesses tenues n’attirent guère l’attention. Les conflits, les revers et les scandales sont plus vendeurs que le travail gouvernemental au long cours sur les promesses de campagne. Cette focalisation sur les échecs alimente une perception négative du pouvoir, même lorsque celui-ci agit conformément à ses engagements.

À cela s’ajoute la manière dont les citoyens interprètent l’action gouvernementale. Tous ne réagissent pas de la même façon à la réalisation d’une promesse. D’une part, les biais cognitifs jouent un rôle majeur : chacun lit l’actualité politique au prisme de ses préférences partisanes, de sa confiance dans les institutions ou de son humeur générale. Les soutiens de l’exécutif en place seront plus disposés à porter ses réalisations à son crédit.

D’autre part, les citoyens n’adhèrent pas tous à la même vision du mandat démocratique. Pour certains, l’élection donne mandat à l’exécutif pour tenir ses promesses ; pour d’autres, ces mesures peuvent rester intrinsèquement contestables, d’autant plus dans un système majoritaire où une partie des voix relève du vote « utile » ou de barrage plutôt que de l’adhésion.

Une promesse tenue suscitera donc souvent l’approbation des partisans, mais crispera les opposants. Ces réactions opposées annulent tout effet net sur la popularité.

Une hyperprésidentialisation contre-productive

Le cas français est particulièrement révélateur. La Ve République confère au président des pouvoirs beaucoup plus forts que dans d’autres régimes. Élu au suffrage universel direct, il concentre les attentes, incarne l’État, définit l’agenda et la ligne gouvernementale. Cette concentration du pouvoir est censée clarifier les responsabilités et lui donner la capacité de mettre en œuvre son programme. Mais elle se retourne contre lui en le rendant responsable de tout ce qui cristallise les insatisfactions et en démultipliant le cost of ruling.

Cette dynamique s’atténue en période de cohabitation, comme entre 1997 et 2002. Le président partage alors le pouvoir avec un premier ministre issu d’une autre majorité, ce qui brouille les responsabilités. Hors cohabitation, le président est seul en première ligne, cible de toutes les critiques et les insatisfactions et son capital politique s’épuise rapidement. En concentrant les attentes autant que les critiques, l’hyperprésidentialisation finit par miner la capacité d’action du président là où elle devait la renforcer.

Un mandat sous tension, un modèle aux abois ?

Cette déconnexion entre promesses et popularité met à mal le modèle du « mandat » démocratique. La présidentielle concentre des attentes immenses : les candidats sont incités à incarner des visions d’alternance très ambitieuses et à promettre des transformations profondes. Sur le papier, cette élection devrait leur donner la légitimité nécessaire pour mettre en œuvre ce programme une fois au pouvoir.

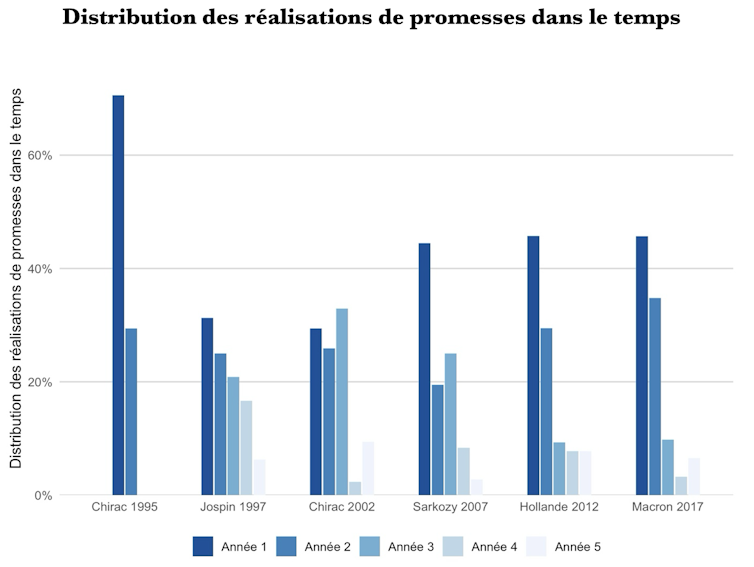

Mais en pratique, ce mandat est fragile. Le capital politique tiré de l’élection s’érode très vite une fois passée la « lune de miel », réduisant les marges de manœuvre de l’exécutif et limitant sa fenêtre pour imprimer sa marque. Cela incite à se précipiter pour faire passer le plus rapidement possible un maximum de réformes, au risque de sembler passer en force. Mais l’exécutif peine à convertir l’élection en capacité durable d’action : ses réalisations n’alimentent ni sa popularité ni le sentiment qu’ont les électeurs d’être représentés. Que les promesses soient tenues ou non, beaucoup ont le sentiment de ne pas avoir été entendus.

Dans un paysage politique de plus en plus fragmenté et instable, il devient de plus en plus difficile de mettre en œuvre son programme (les promesses sont rarement réalisées au-delà de la deuxième année de mandat) et la frustration suscitée au regard des espoirs nourris par chaque élection présidentielle risque de se renforcer encore. Restaurer le lien entre élections, promesses et action publique suppose de sortir d’un modèle où le président est censé tout promettre, tout décider et tout assumer seul.

Il est temps de réfléchir à une forme de gouvernement plus collégial, où les responsabilités sont partagées et où un spectre plus inclusif de sensibilités peut s’exprimer. Une telle évolution permettrait non seulement de mieux répartir le crédit des accomplissements – les promesses tenues –, mais aussi le prix des défaites, dont l’inévitable coût de gouverner.

Cet article est tiré de l'ouvrage «French Democracy in Distress. Challenges and Opportunities in French Politics» (Palgrave Macmillan, 2025), sous la direction de Nonna Mayer et Frédéric Gonthier. Une conférence autour de cette publication est organisée à Sciences Po le jeudi 29 janvier 2026 à partir de 17h.

Isabelle Guinaudeau a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (Projet ANR- 13-JSH1-0002-01, PARTIPOL, 2014-2018).

Emiliano Grossman ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.