01.02.2026 à 13:51

Pourquoi le choix de Donald Trump pour la présidence de la Fed a-t-il fait chuter l’or et l’argent ?

Texte intégral (1813 mots)

Alors que Donald Trump multiplie les attaques contre la Fed, le choix de Kevin Warsh peut être lu comme un signal paradoxal envoyé aux marchés : préserver, malgré tout, la crédibilité de la politique monétaire américaine dans un monde en recomposition.

Après des mois de spéculations, Donald Trump a confirmé qu’il nommerait Kevin Warsh au poste de prochain président de la Réserve fédérale. Cette nomination était très attendue dans le contexte du conflit persistant entre le président américain et la Fed, ainsi que de ses tensions avec l’actuel président de l’institution, Jerome Powell.

L’annonce a provoqué une réaction immédiate sur les marchés, avec un net décrochage de l’or et de l’argent. Après plusieurs mois de records et de valorisations étirées, les prix au comptant de l’or et de l’argent ont chuté respectivement de 9 % et de 28 %. Le marché boursier américain a également reculé, les principaux indices enregistrant tous des pertes modérées.

Mais dans le climat de défiance suscité par les tentatives d’ingérence de Donald Trump à l’égard de la Fed, ce décrochage des marchés peut, ironiquement, se lire comme un premier signal de confiance accordé à Kevin Warsh, semblant valider sa légitimité pour le poste et miser sur son indépendance future.

Pour saisir cette apparente contradiction, il faut la replacer dans le cadre du bras de fer de longue date entre Trump et la Réserve fédérale et prendre en compte le rôle crucial que joue l’indépendance des banques centrales dans l’architecture financière mondiale contemporaine.

La guerre de Trump contre la Fed

L’année écoulée a été marquée par un affrontement sans précédent entre le président états-unien et la Réserve fédérale. Donal Trump avait lui-même nommé l’actuel président de la Fed, Jerome Powell, en 2017. Mais la relation s’est rapidement détériorée lorsque Powell n’a pas abaissé les taux d’intérêt aussi rapidement que Trump l’exigeait. Fidèle à son style outrancier, Donald Trump a depuis traité Powell de « clown » souffrant de « sérieux problèmes mentaux », ajoutant : « J’adorerais le virer ».

Cette guerre de mots a finalement glissé vers le terrain judiciaire. Le Department of Justice a annoncé l’ouverture d’une enquête visant la gouverneure de la Fed Lisa Cook, soupçonnée de fraude liée à d’anciens documents de prêts immobiliers. Puis, le mois dernier, dans une escalade spectaculaire, le ministère de la Justice a ouvert une enquête pénale retentissante contre Jerome Powell, portant sur des soupçons de dépenses excessives lors de la rénovation des bâtiments de la Réserve fédérale.

Les deux séries d’accusations sont largement considérées comme dénuées de fondement. Donald Trump a néanmoins tenté de s’appuyer sur cette enquête pour justifier le limogeage de Lisa Cook. L’affaire est actuellement examinée par la Cour suprême des États-Unis.

Jerome Powell a vivement répliqué à Trump, affirmant que ces menaces judiciaires étaient :

« la conséquence du fait que la Réserve fédérale fixe les taux d’intérêt sur la base de ce que nous estimons, en toute indépendance, être dans l’intérêt général, plutôt qu’en fonction des préférences du président ». Jerome Powell a reçu le soutien de 14 dirigeants de banques centrales à travers le monde, qui ont rappelé que « l’indépendance des banques centrales est un pilier de la stabilité des prix, financière et économique ».

Par le passé, les ingérences présidentielles dans les affaires de la Fed ont été l’un des facteurs majeurs de la crise de stagflation des années 1970. Plus récemment, l’Argentine et la Turquie ont toutes deux traversé de graves crises financières provoquées par des atteintes à l’indépendance de leurs banques centrales.

Qui est Kevin Warsh ?

Kevin Warsh est un ancien banquier et ex-gouverneur de la Réserve fédérale. Il a également exercé les fonctions de conseiller économique auprès de deux présidents américains : George W. Bush et Donald Trump.

Dans un premier temps, le président américain semblait plutôt enclin à choisir l’actuel directeur du National Economic Council, Kevin Hassett. Mais ce dernier était largement perçu comme trop étroitement aligné sur Trump, ce qui a ravivé les craintes d’une remise en cause de l’indépendance de la Fed. Kevin Warsh présente un profil plus indépendant et bénéficie d’une réputation de « faucon » en matière de lutte contre l’inflation.

Qu’est-ce qu’un « faucon » ?

La Réserve fédérale est chargée de fixer les taux d’intérêt aux États-Unis. Schématiquement, des taux bas peuvent stimuler la croissance économique et l’emploi, mais au risque d’alimenter l’inflation. À l’inverse, des taux élevés permettent de contenir l’inflation, au prix d’un ralentissement de l’activité et d’une hausse du chômage.

Trouver le juste équilibre entre ces objectifs constitue le cœur de la mission de la Réserve fédérale. L’indépendance des banques centrales est cruciale pour que cet arbitrage délicat repose sur les meilleures données disponibles et sur les besoins de long terme de l’économie, plutôt que sur des objectifs politiques à court terme.

On qualifie de « faucon » anti-inflation un banquier central qui donne la priorité à la lutte contre la hausse des prix, par opposition à une « colombe », davantage encline à privilégier la croissance économique et l’emploi.

Lors de son précédent passage à la Réserve fédérale, Kevin Warsh s’est forgé une solide réputation de « faucon » en matière d’inflation. Même au lendemain de la crise financière mondiale de 2008, Warsh se montrait davantage préoccupé par les risques inflationnistes que par la situation de l’emploi.

Au regard des conflits passés entre Donald Trump et Jerome Powell autour de la baisse des taux d’intérêt, le choix de Warsh peut donc, à première vue, surprendre.

Plus récemment toutefois, Kevin Warsh a infléchi sa position, reprenant à son compte les critiques de Trump à l’égard de la Fed et ses appels à des taux d’intérêt plus bas, dans la lignée de tribunes dénonçant le pilotage actuel de l’institution. Reste à savoir si cet alignement perdurera, ou si ses réflexes de faucon reprendront le dessus, au risque de raviver à terme un nouveau conflit avec Trump.

La réaction des marchés

Le décrochage de l’or et de l’argent, ainsi que le repli des marchés boursiers, suggèrent que les investisseurs jugent désormais des baisses de taux moins probables avec Kevin Warsh qu’avec d’autres candidats potentiels.

Les prix de l’or et de l’argent ont tendance à grimper en période d’instabilité ou lorsque les craintes d’inflation s’accentuent.

Les précédents records s’expliquaient par une combinaison de facteurs, parmi lesquels l’instabilité géopolitique, les inquiétudes autour de l’indépendance de la Fed et une dynamique spéculative marquée.

Le fait que l’annonce de la nomination de Warsh ait déclenché une correction sur les métaux précieux indique que les investisseurs anticipent une inflation plus faible et une plus grande stabilité financière. La hausse concomitante du dollar américain vient conforter cette lecture.

La crédibilité de la Fed est en jeu

Ces dernières semaines ont été rythmées par de nombreux débats sur l’évolution de l’ordre mondial. Le Premier ministre canadien Mark Carney a ainsi récemment acté la fin de l’ordre international fondé sur des règles, appelant à s’affranchir de « l’hégémonie américaine ».

La domination mondiale du dollar américain demeure l’un des fondements centraux de cette puissance économique. Si Donald Trump reste ouvertement méfiant à l’égard de l’indépendance des banques centrales, le choix de Kevin Warsh laisse penser qu’il a conscience de l’enjeu que représente la crédibilité de la monnaie américaine et de la Réserve fédérale.

Rien ne garantit toutefois que cette lucidité suffira à contenir durablement son penchant pour l’ingérence dans la conduite de la politique monétaire.

Henry Maher ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

01.02.2026 à 10:19

Camions à hydrogène vert : une voie sans issue pour décarboner le fret routier ?

Texte intégral (2066 mots)

Sur les routes européennes, les camions à hydrogène sont de plus en plus nombreux. Le développement de la filière est en effet généreusement subventionné. Mais si l’hydrogène vert est présenté comme une solution idéale de décarbonation du transport lourd routier, ce potentiel est largement exagéré.

Presque tous les secteurs industriels européens ont réussi à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis 1990. Tous, sauf celui des transports, dont les émissions continuent de grimper, malgré l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 fixé par la Commission européenne.

Le transport lourd routier, en particulier, est très difficile à décarboner. Pour y parvenir, trois leviers potentiels sont mobilisables : l’innovation technologique (dont les camions à batterie et à hydrogène, avec une pile à combustible à la place d’un moteur diesel), le transfert vers le rail ou le maritime, et une logistique plus efficace.

Ce sont les camions à pile à combustible (CPC) qui nous intéressent ici : leur intérêt réside principalement dans leurs avantages par rapport aux camions à batterie électrique. Ces derniers sont plus lourds, manquent encore d’autonomie et prennent longtemps à recharger.

Il existe deux types de CPC : les camions à hydrogène comprimé, qui ont une autonomie d’environ 400 kilomètres et sont déjà commercialisés, et ceux à hydrogène liquide, dont l’autonomie avoisine les 1000 kilomètres mais qui sont encore en développement. L’hydrogène qui les alimente peut être plus ou moins décarboné en fonction de la source d’énergie utilisée.

Nous considérons ici les CPC alimentés par de l’hydrogène vert, obtenu intégralement grâce à de l’électricité d’origine photovoltaïque et/ou éolienne. Les piles à combustible n’émettant que de la vapeur d’eau, la Commission européenne considère les CPC alimentés à l’hydrogène vert comme étant « zéro émission » et subventionne généreusement le développement des infrastructures nécessaires.

Mais la réalité est plus complexe, et ce choix d’investissement très questionnable.

Les infrastructures derrière l’hydrogène « vert »

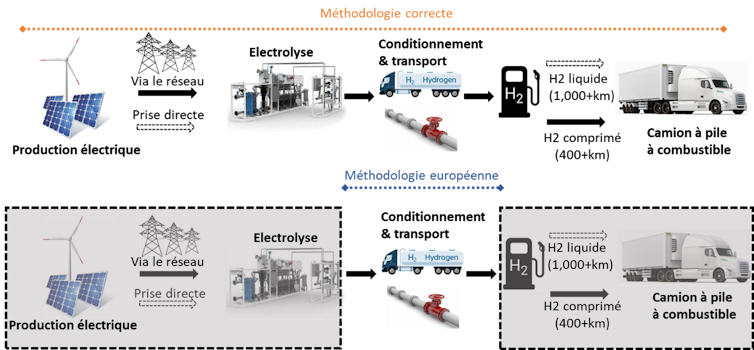

De quoi est-il ici question ? L’hydrogène vert arrive jusque dans les stations-service à la suite d’une série d’opérations complexes et énergétiquement peu efficaces : électrolyse de l’eau, compression ou liquéfaction, et transport. La pile à combustible reconvertit ensuite dans le camion l’hydrogène en électricité, qui est alors transmise aux roues sous forme d’énergie cinétique.

La production d’hydrogène et son utilisation dans une pile à combustible ne produisent pas de CO2 directement. En revanche, il y a des émissions associées en amont, avec la compression-liquéfaction et le transport, des processus généralement réalisés avec des sources d’énergie carbonées. Ces émissions sont comptabilisées par la Commission européenne, qui considère que l’hydrogène reste vert (ou « renouvelable ») tant qu’il est décarboné à 70 % (ou plus) par rapport à l’hydrogène « gris » (issu du méthane). Dans ce cas, il peut être certifié « renouvelable », et les camions l’utilisant sont considérés « zéro émission ».

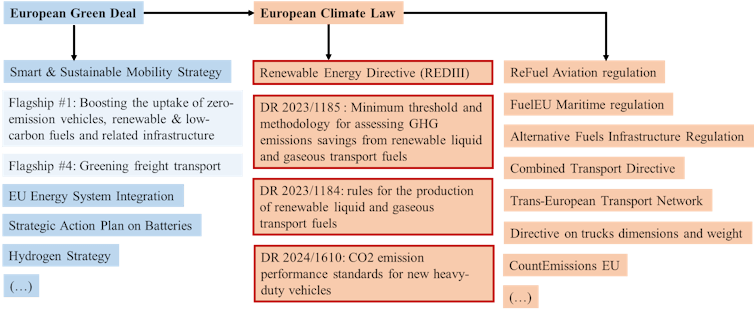

C’est la Commission européenne qui fixe ces règles et définit ce qui est qualifié de « renouvelable » et de « zéro émission », à l’aide de textes législatifs sous-tendus par une méthodologie complexe.

Une méthodologie européenne erronée

Dans cette méthodologie, la Commission européenne affirme notamment que l’électricité provenant de technologies photovoltaïques ou éoliennes est « zéro émission ».

En réalité, le système industriel mondial étant totalement dépendant des énergies fossiles, cette affirmation est fausse. Dans les panneaux solaires comme dans toutes les technologies dites vertes, l’extraction des matériaux nécessaires, les processus de fabrication, leur transport et leur installation impliquent des émissions de gaz à effet de serre considérables.

Qualifier leur production électrique de « zéro émission » peut parfois être une simplification acceptable, mais dans le cas de l’hydrogène vert, il s’agit d’une erreur méthodologique majeure.

En effet, la dette carbone initiale reste associée à la quantité d’énergie utile finale (celle qui fait tourner les roues), même si cette dernière est divisée par quatre environ par rapport à l’énergie en sortie de panneaux solaires ou d’éoliennes. Les émissions, par unité d’énergie utile finale, sont donc multipliées par quatre par rapport à l’énergie électrique initiale. Si l’on fait l’hypothèse que l’éolien et le photovoltaïque sont zéro carbone, on obtient effectivement zéro émissions pour les camions… mais cette hypothèse est fausse. Prendre pour base méthodologique une hypothèse zéro carbone erronée conduit donc à sous-estimer de façon conséquente les émissions associées à l’hydrogène vert.

Un autre problème de la méthodologie européenne est de ne considérer que l’intensité carbone du transport, c’est-à-dire les émissions par tonne-kilomètre (tkm) effectuée, c’est-à-dire au kilomètre pour une tonne de marchandise transportée. Le recours à l’hydrogène vert peut en théorie diminuer considérablement cette intensité, mais la croissance du nombre de tkm prévue en parallèle par la croissance du fret routier pourrait fortement réduire, voire annuler ces gains.

D’un côté, on verdit la tkm, de l’autre, le nombre de tkm augmente. Difficile d’évaluer les émissions totales du fret routier d’ici à 2050 dans ces conditions, mais il est fort probable qu’elles resteront loin du net zéro.

Un gaspillage d’argent public

Pour éclaircir le débat, nous avons repris la méthodologie en tenant compte de ces éléments et de la croissance du fret routier anticipée : +50 % d’ici à 2050 par rapport à 2025.

Nous avons considéré ici deux cas de figure : l’une fondée sur de l’hydrogène vert importé du Maroc sous forme liquide, l’autre sur de l’hydrogène vert produit en Europe directement par les stations-service utilisant de l’électricité renouvelable. Les deux étant des voies d’approvisionnement en développement.

Pour résumer, ce qui dépasse la ligne rouge n’est pas aligné avec l’objectif de neutralité carbone européen. Nos résultats mettent en évidence que la méthodologie européenne doit être revue de fond en comble et que les camions à hydrogène vert ne nous aideront pas atteindre la neutralité carbone, et d’autant moins s’ils roulent à l’hydrogène liquide.

Dans ce contexte, les subventions étatiques considérables accordées à la filière sont un gâchis d’argent public et devraient être redirigées vers d’autres leviers plus plausibles : les camions à batterie et à caténaires, le rail, le maritime…

Ces options ont aussi des limites, et nos résultats indiquent que limiter la croissance (voire faire décroître) le secteur du fret routier rendrait sa décarbonation beaucoup plus aisée, quel que soit le levier d’action.

Julien Lafaille ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

01.02.2026 à 10:18

Thaïlande : une démocratie à marée basse

Texte intégral (2505 mots)

À l’approche des élections législatives de février 2026, la Thaïlande s’apprête à voter une nouvelle fois dans un cadre démocratique formellement respecté mais politiquement étroit. Derrière le rituel électoral, ce scrutin révèle surtout les limites structurelles d’un système où le changement reste soigneusement borné.

Le 8 février 2026, les Thaïlandais retourneront aux urnes à la suite de la dissolution anticipée du Parlement par le premier ministre sortant Anutin Charnvirakul. Cette décision, motivée par l’impossibilité de consolider une majorité stable et par la menace d’une motion de censure, s’inscrit dans une longue tradition politique nationale : lorsque l’équilibre parlementaire devient trop incertain, la dissolution apparaît comme un moyen de reprendre l’initiative, tout en renvoyant l’arbitrage formel aux électeurs.

La scène est désormais familière. Les campagnes électorales s’ouvrent dans un climat de relative normalité institutionnelle, avec leurs caravanes sillonnant les provinces, leurs promesses économiques diffusées massivement sur les réseaux sociaux et le retour de figures bien connues de la vie politique locale. Pourtant, derrière cette mécanique démocratique bien huilée, persiste une interrogation plus fondamentale : dans quelle mesure le vote peut-il réellement transformer le jeu politique thaïlandais, au-delà du simple renouvellement des équilibres partisans ?

Un pluralisme réel mais étroitement encadré

La vie politique thaïlandaise repose sur une compétition partisane bien réelle, contrairement à l’image parfois caricaturale que l’on donne d’elle dans les médias occidentaux. Les élections sont régulières, pluralistes, relativement bien organisées, et la participation demeure élevée. Cependant, cette compétition s’exerce dans un espace strictement délimité, où certaines réformes et certains débats restent structurellement hors de portée.

Trois forces politiques dominent aujourd’hui le paysage. Le camp gouvernemental, emmené par Anutin Charnvirakul et son parti Bhumjaithai, incarne un conservatisme pragmatique. Plus gestionnaire que réformateur, Anutin se présente comme un homme de compromis, capable de maintenir la stabilité dans un environnement politique fragmenté. Sa stratégie repose sur la continuité des politiques publiques, notamment les programmes de soutien à la consommation et aux territoires, et sur une posture de fermeté mesurée sur les dossiers souverains, en particulier les questions frontalières.

Face à lui, le Parti du peuple (People Party), héritier légal du mouvement réformiste Move Forward, dissous par la Cour constitutionnelle en 2024, cristallise les aspirations d’une jeunesse urbaine, connectée et largement acquise aux idéaux d’une démocratie libérale plus transparente. En tête des sondages, très populaire dans les grandes villes et parmi les classes moyennes éduquées, il demeure toutefois structurellement empêché d’accéder au pouvoir. Son renoncement à la réforme de la loi de lèse-majesté, pourtant au cœur de son identité initiale, illustre les lignes rouges que toute force politique doit intégrer pour espérer survivre dans le système.

Le troisième pôle, le Pheu Thai, longtemps dominant, apparaît aujourd’hui affaibli. Historiquement associé au clan Shinawatra, il a bâti sa puissance sur une combinaison de politiques redistributives et de loyautés rurales. Mais cette formule semble désormais épuisée. Les alliances controversées avec des partis proches de l’armée, l’affaiblissement de ses figures historiques et la transformation sociologique de l’électorat ont érodé sa crédibilité. Son déclin symbolise la fin progressive d’un cycle populiste fondé sur la redistribution des rentes étatiques.

Les verrous institutionnels du changement

Ces équilibres partisans s’inscrivent dans un cadre institutionnel où plusieurs acteurs non élus continuent de peser lourdement sur le jeu politique. L’armée, bien qu’elle n’aspire plus nécessairement à gouverner directement comme par le passé, demeure un acteur central. Elle conserve une influence déterminante sur les questions de sécurité, de budget et de politique étrangère, et se pose en garante ultime de ce qu’elle considère comme les fondements de l’État.

La monarchie, quant à elle, reste le pilier symbolique et politique autour duquel s’organise l’ensemble de l’architecture institutionnelle. Au-delà de son rôle cérémoniel, elle incarne une source de légitimité qui structure profondément les limites du débat public. La loi de lèse-majesté constitue, à cet égard, un marqueur puissant de ce qui peut ou ne peut pas être discuté ouvertement dans l’espace politique.

Enfin, la justice constitutionnelle s’est imposée comme un acteur clé du système. Par ses décisions successives de dissolution de partis et de disqualification de dirigeants élus, elle a démontré sa capacité à arbitrer, voire à redéfinir, les rapports de force politiques. Cette jurisprudence interventionniste contribue à instaurer un climat d’incertitude permanente, où chaque victoire électorale reste conditionnelle, soumise à une validation institutionnelle ultérieure.

L’ensemble de ces mécanismes produit une démocratie fonctionnelle mais conditionnelle : les élections déterminent qui peut gouverner, mais rarement ce qui peut être réformé. Le résultat est une succession de scrutins sans rupture majeure, mais riches d’enseignements sur l’état des relations entre société, partis politiques et institutions.

Une économie sous pression, un débat politique contraint

Le contexte économique renforce ces contraintes politiques. Longtemps considérée comme l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, la Thaïlande affiche désormais une croissance atone, autour de 2 %, nettement inférieure à celle de ses voisins régionaux. La dette des ménages atteint des niveaux préoccupants, limitant la capacité de relance par la consommation, tandis que l’investissement privé peine à repartir.

Le secteur touristique, pilier traditionnel de l’économie nationale, montre également des signes d’essoufflement. Après le rebond post-pandémique, les arrivées de visiteurs internationaux ont marqué le pas, pénalisées par un baht relativement fort, une concurrence régionale accrue et des inquiétudes sécuritaires liées aux tensions frontalières. Les épisodes climatiques extrêmes, notamment les inondations de 2025, ont rappelé la vulnérabilité des infrastructures et renforcé les doutes des investisseurs.

Face à ces défis, les programmes économiques des partis apparaissent largement consensuels et peu différenciés. Tous promettent la transition verte, la numérisation de l’économie et l’innovation technologique. Mais rares sont ceux qui proposent des réformes structurelles ambitieuses, qu’il s’agisse de la remise en cause des oligopoles, de la réforme fiscale ou de la réduction des inégalités régionales. La politique économique thaïlandaise semble ainsi prisonnière d’un conservatisme prudent, qui privilégie la préservation des rentes existantes à la prise de risques politiques.

Une société en mutation lente mais profonde

Les principales dynamiques de transformation se situent peut-être moins dans les partis que dans la société elle-même. La fracture générationnelle est l’un des traits saillants du paysage politique actuel. Une jeunesse urbaine, mondialisée et politisée remet en cause les hiérarchies traditionnelles, réclame davantage de transparence et s’informe massivement via les réseaux sociaux. À l’inverse, une Thaïlande rurale et périurbaine reste attachée à la stabilité, aux hiérarchies locales et aux réseaux clientélistes.

Toutefois, cette opposition binaire tend à s’estomper. Dans les provinces elles-mêmes, les systèmes de patronage traditionnels sont progressivement fragilisés par l’accès à l’éducation, la mobilité sociale et la circulation de l’information. Les grandes familles politiques locales, longtemps dominantes, doivent composer avec une nouvelle génération d’électeurs plus exigeants, moins enclins à voter par habitude ou par loyauté personnelle.

Ces évolutions sont lentes et souvent invisibles à court terme, mais elles s’accumulent. Elles expliquent en partie la résilience de la société civile thaïlandaise, capable de se mobiliser ponctuellement malgré les contraintes institutionnelles et les risques juridiques.

Une élection révélatrice plutôt que décisive

Dans ce contexte, les élections législatives de février 2026 ne devraient pas marquer une rupture politique majeure. Les scénarios possibles sont multiples, mais aucun ne promet de transformation radicale. Une reconduction du camp gouvernemental offrirait une stabilité relative à court terme, sans répondre aux tensions structurelles. Une percée du Parti du Peuple, même significative, se heurterait rapidement aux verrous institutionnels existants. Quant au Pheu Thai, son retour au pouvoir dépendrait de coalitions fragiles, au risque d’accentuer encore la défiance de son électorat.

Ces élections permettront en revanche de mesurer avec précision l’état des forces en présence, l’évolution des attentes sociales et la capacité du système à absorber les frustrations sans basculer dans une nouvelle crise ouverte. Elles constitueront moins un moment de rupture qu’un révélateur des ajustements en cours.

Dans un pays où la politique s’inscrit dans le temps long, chaque scrutin compte moins comme une fin que comme un jalon. La Thaïlande continue d’évoluer à son propre rythme, entre aspirations démocratiques et contraintes institutionnelles, dans une recherche permanente d’équilibre entre autorité, stabilité et souveraineté populaire. Pour l’observateur extérieur, la leçon est peut-être celle de la patience : derrière l’apparente immobilité du système, des transformations lentes mais réelles sont à l’œuvre, appelées à redéfinir, à terme, les contours du jeu politique thaïlandais.

Une élection sous influences régionales et internationales

Si les élections thaïlandaises de février 2026 sont avant tout structurées par des dynamiques internes, elles s’inscrivent aussi dans un environnement régional et international de plus en plus contraignant. La Thaïlande n’évolue pas en vase clos : sa trajectoire politique est étroitement liée aux recompositions en cours en Asie du Sud-Est continentale, aux tensions récurrentes avec ses voisins immédiats et aux rivalités stratégiques entre grandes puissances.

La relation avec le Cambodge constitue à cet égard un révélateur. Les tensions frontalières de 2025, ravivées autour de sites patrimoniaux sensibles et de zones frontalières contestées, ont rappelé combien ces différends restent mobilisables à des fins de politique intérieure, des deux côtés de la frontière. À Bangkok, une posture de fermeté face à Phnom Penh peut servir de levier électoral, en particulier dans un contexte de fragmentation politique et de compétition entre partis conservateurs. Sur ce sujet, les partis conservateurs et le Pheu Thai sont sur la même ligne. Le leader du People Party (réformateur) a également soutenu une ligne par rapport au Cambodge recommandant que les avions de combat Gripen, de fabrication suédoise, dont l’armée thaïlandaise dispose, soient utilisés contre les positions cambodgiennes.

Mais ces tensions ont aussi une portée régionale : elles fragilisent les chaînes économiques transfrontalières, accentuent les déplacements de population et mettent en lumière l’incapacité de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) à prévenir ou contenir efficacement les crises entre États membres.

Cette relative impuissance de l’Asean ouvre un espace croissant aux puissances extérieures. La Chine y occupe désormais une place centrale. Premier partenaire commercial de la Thaïlande, acteur clé des infrastructures régionales et garant de facto de la stabilité des corridors continentaux reliant le sud de la Chine au golfe de Thaïlande, Pékin dispose de leviers économiques et politiques que ni Washington ni Bruxelles ne peuvent égaler à court terme. Pour Bangkok, le rapprochement avec la Chine relève moins d’un alignement idéologique que d’un pragmatisme stratégique : sécuriser les investissements, maintenir la croissance et s’assurer d’un environnement régional stable.

Les États-Unis, pour leur part, restent un allié militaire historique, mais leur influence apparaît de plus en plus sectorielle. La coopération de défense demeure robuste, notamment à travers les exercices conjoints et les ventes d’équipements, mais elle pèse moins sur les choix économiques et sociétaux du pays. Cette dissociation croissante entre sécurité et prospérité nourrit une diplomatie thaïlandaise d’équilibriste, cherchant à préserver l’alliance américaine tout en approfondissant des liens structurants avec la Chine.

Quant à l’Union européenne, elle occupe en Thaïlande un rôle principalement économique et normatif, articulé essentiellement pour le moment autour de la négociation de l’accord de libre-échange UE–Thaïlande. Son une influence politique et sécuritaire directe reste relativement limitée.

Dans ce contexte, les élections de 2026 auront aussi valeur de signal à l’extérieur. Elles diront jusqu’où la Thaïlande souhaite aller dans sa stratégie de balancement, si elle entend consolider son rôle de pivot en Asie du Sud-Est continentale, ou accepter une dépendance plus marquée à l’égard d’arbitrages venus d’ailleurs. Plus qu’un simple rendez-vous électoral, ce scrutin s’inscrit dans un moment charnière, à l’intersection de dynamiques locales, régionales et globales, qui redessinent progressivement la place du pays dans l’Asie du Sud-Est contemporaine ainsi que dans l’Asean.

Arnaud Leveau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.