27.01.2026 à 23:36

« La guerre de l’information contre le peuple » avec Amélie Ismaïli, Aude Lancelin et Harold Bernat

Lire plus (171 mots)

La vraie bataille politique aujourd’hui ne se joue plus seulement dans les urnes, mais derrière nos écrans et sur les plateformes. En direct dans « Quartier Populaire », Aude Lancelin et Harold Bernat ont reçu la journaliste indépendante Amélie Ismaïli pour plonger au cœur de la guerre de l’information contre le peuple. Shadowban, déréférencement, modération opaque… la censure change de forme, devient plus discrète, plus algorithmique, tandis que le fact-checking monte la garde. Au nom de la lutte contre la « désinformation », les plateformes, le gouvernement français et les institutions européennes durcissent le ton. Mais qui décide de ce qui est vrai, acceptable, ou au contraire « dangereux » ? D’où viennent ces réseaux de vérification, et quels intérêts servent-ils ? Sommes-nous encore libres de nous informer ? Toutes ces questions ont été abordées pour comprendre qui contrôle le récit, et ce que la chose dit de notre démocratie.

23.01.2026 à 12:08

Sylvie Laurent: « Avec Trump, il y a une dérive possible vers une forme de terrorisme d’État »

Texte intégral (3478 mots)

« Est-ce qu’on va devenir la Gestapo ? » Ces propos inattendus du podcasteur libertarien états-unien Joe Rogan à l’égard de l’ICE, police de l’immigration, font écho à l’assassinat de Renee Nicole Good à Minneapolis, mère de trois enfants, le 8 janvier dernier, qui a soulevé une vive indignation à travers le pays. Venant d’un leader d’opinion MAGA ayant souvent appuyé Trump par le passé, la phrase dit beaucoup. Un an près la réélection de Donald Trump, QG dresse un premier bilan de la situation intérieure aux États-Unis avec l’historienne Sylvie Laurent, maîtresse de conférences à Sciences Po Paris, auteur de La Contre-révolution californienne (Seuil, 2025), qui estime que Donald Trump veut prendre sa revanche sur les résistances de gauche ayant notamment eu lieu en 2020, après la mort de George Floyd, et créer une puissante union des droites dures autour de lui. Entretien avec Jonathan Baudoin

Quel regard portez-vous sur les réactions faisant suite à l’assassinat de Renee Nicole Good par un agent de l’ICE, jeudi 8 janvier 2026 à Minneapolis ?

Il y a plusieurs types de réactions à ce qui s’est passé. Premièrement, il y a eu une colère populaire, avec des milliers d’Américains qui ont exprimé leur indignation, leur refus de voir leur pays soumis à une espèce de bande paramilitaire qui a tous les droits et qui brutalise la population.

Le deuxième type de réactions, c’est celui des pouvoirs publics. Donald Trump, J.D Vance et Kristi Noem, cheffe du département de la Sécurité intérieure, ont tous les trois justifié l’exécution publique, ont accusé la jeune femme victime d’être « terroriste », d’avoir été « responsable de sa propre mort ». Tels sont les mots du vice-président. Il y a quelque chose de très inquiétant à voir le pouvoir exprime rson soutien à ce qui est une mise à mort problématique de la part d’un policier du service de l’immigration.

La troisième réaction est celle, hélas, de l’extrême droite en ligne, qui a immédiatement tenté de monter une espèce de mouvement de vaste soutien à ce policier, faisant par leurs insultes les plus homophobes, les plus racistes, les plus intolérantes vis-à-vis des gens de Minneapolis; et qui ont répandu, sans avoir eu beaucoup de succès en dehors du réseaux X, que tout cela « serait le début d’une guerre civile » bien méritée contre la gauche.

Dans le cadre de cette réaction, j’ajouterais une fachosphère américaine assez large. Un fonds de soutien au policier a été mis en place sur GoFund, où tous les gens peuvent lui donner de l’argent, lui payer sa défense juridique. Et parmi ceux qui ont fait un gros chèque, il y a Bill Ackman, un grand patron américain, proche de Donald Trump et fervent soutien d’Israël.

Peut-on dire que les services de l’immigration appelées ICE tendent à servir de police politique, et symbolisent une pente fascisante des États-Unis sous Donald Trump ?

C’est plus que cela ! C’est une organisation paramilitaire qui a été créée au lendemain du 11 septembre, dans le contexte de la guerre au terrorisme, de la traque des musulmans. Ils ont été très rapidement déployés sur la frontière Sud pour lutter contre l’immigration clandestine venant d’Amérique latine. Depuis la réélection de Trump, en 2024, ICE est devenue quelque chose comme une police obéissant uniquement au département de la Sécurité intérieure. Il faut bien dire qu’au-delà de la politique de terreur qu’ils mènent à l’égard des immigrés hispaniques, asiatiques, musulmans et noirs aux États-Unis, il y a une volonté de punir toutes les villes et les collectivités territoriales de gauche.

Il y a eu des épisodes de passage à tabac de députés de gauche démocrate par ces agents recrutés à la va-vite, avec des campagnes de publicités explicitement fascistes. On les recrute avec l’idée qu’ils vont défendre la patrie contre les ennemis, contre les terroristes. Cela dessine le profil de cette police-là.

Cela deviendra véritablement une police politique le jour où ICE pourra arrêter les opposants politiques ad hominem. C’est un des éléments de la privatisation du pouvoir politique voulu par Donald Trump. Mais ce qui est extrêmement préoccupant, c’est qu’on voit le désir de l’État américain de lui donner une impunité totale. Il y a, là, une dérive vers la violence d’État, et à terme il y aura une forme de terrorisme d’État si on n’y prend pas garde.

Greg Bovino, commandant en chef des gardes frontières et incarnation de la répression anti-immigration aux États-Unis déambule, dans une tenue pour le moins explicite, à Minneapolis, ville ou Renee Nicole Good a été assassiné par l’ICE. Source : Cerveaux non disponibles

En réaction à la violence des agents de ICE, des groupes d’auto-défense se revendiquant de gauche ne pourraient-ils pas se former, voire resurgir, comme le Black Panther Party, par exemple?

Le Black Panther Party aura du mal à se reformer aujourd’hui, en tant qu’organisation noire, nationaliste et marxiste. Mais on peut penser que ce que veut essayer Donald Trump, c’est rejouer Minneapolis 2020. Il faut se souvenir que le mouvement Black Lives Matter avait amené des millions de gens dans la rue à Minneapolis et Portland – une autre ville attaquée par ICE, ce qui n’est pas un hasard – après l’assassinat de George Floyd. À ce moment-là, Trump avait demandé à ce que l’armée intervienne et tire dans la foule. On lui avait refusé ce droit-là. Il en a gardé un ressentiment très grand vis-à-vis des militants de gauche, en particulier les militants de couleur. Il n’est pas impossible que la politique du gouvernement vise à chercher l’affrontement, à provoquer la population locale.

Minneapolis, comme d’autres villes de gauche, a un tissu d’associations fort présentes localement. La réélection de Trump leur a mis un coup sur la tête, mais les réseaux sont là, avec de simples citoyens, indignés par la chasse aux Somaliens, une espèce de traque raciste absolument évidente. Les gens pourraient descendre dans la rue. Quelques membres de Black Lives matter pourraient se joindre à ce mouvement social. Il pourrait y avoir quelque chose, en sachant qu’il faut être extrêmement prudent car à la première occasion, il faut craindre que l’administration Trump n’envoie du renfort de ICE, puis la garde nationale, puis éventuellement l’armée. Il veut en découdre et écraser, cette fois, les protestataires. Je pense que les gens le savent et se montrent très prudents.

En quoi la présidence Trump symbolise une peur d’un déclassement des Américains blancs mais aussi une imbrication structurelle entre néolibéralisme et racisme, en référence à vos ouvrages sur ces sujets ?

Le gouvernement actuel dispose d’une base électorale extrêmement solide, d’environ 30% de l’électorat. Il est tout aussi clair que la politique menée depuis le début du second mandat est la politique de l’homme blanc, une politique revancharde, une politique raciste. C’est un gouvernement d’extrême droite qui ne cache pas qu’il veut remettre à leur place les femmes, les minorités sexuelles et raciales, qui n’ont pas voix au chapitre dans cette Amérique qu’ils sont en train de dessiner. Qu’il s’agisse de Stephen Miller, le chef du programme de lutte contre les immigrés, dont l’idéologie fascisante est de plus en plus explicite chaque jour. Qu’il s’agisse des politiques migratoires; Trump ayant interdit l’immigration en provenance de 10 pays du Sud global, tout en appelant à augmenter l’immigration sud-africaine blanche ou l’immigration scandinave. Une politique de domination vis-à-vis de l’Amérique latine aussi, avec des images d’Afro-Cubains luttant pour Maduro, mis en joue par un GI blond, grand, costaud, incarnant une espèce de domination occidentale. Il y a, incontestablement, tous les signes d’une volonté de retrouver les hiérarchies raciales de l’Amérique du 18ème siècle, qui n’ont jamais quitté l’extrême droite américaine.

Pour ce qui est du néolibéralisme, beaucoup disent que c’est la fin. Je ne crois pas que ce soit la fin du néolibéralisme. Ce sont les nouvelles technologies qui sont au cœur de la globalisation financière et technologique. C’est un néolibéralisme sauvage. On vient d’apprendre que la France renonçait à taxer les GAFAM, sous pression de Trump. Il y a une rivalité globale avec la Chine qui est incontestable. Il y a aussi une lutte pour le contrôle des ressources.

Une certaine forme de néolibéralisme, compatible avec la démocratie, a pris fin. On est dans une phase que le néolibéralisme a déjà connu, dans son premier âge, sous Reagan, d’ultralibéralisme d’État autoritaire. Ça se marie très bien avec l’extrême droite. On le voit au Chili, en Argentine, aux États-Unis. Il y a quelque chose comme un nouvel âge de ce capitalisme autoritaire, qui n’a été uni à la démocratie que durant une petite période de son histoire. On voit bien que ce mélange de volonté de restaurer la suprématie économique et la suprématie raciale sont aux États-Unis absolument indissociables.

Peut-on dire que Trump renforce la fracture au sein des États-Unis, en train de se creuser depuis les années Reagan, avec des inégalités qui continuent d’exploser?

Reagan avait préparé, d’une certaine façon, Trump car il était l’artisan de la coalition de toutes les droites. On parle beaucoup d’union des droites en France. Une façon de dire que l’extrême droite devient le centre de gravité du parti conservateur en France. Reagan a eu ceci de très puissant qu’il a remanié le parti conservateur américain pour intégrer les franges les plus extrémistes de la droite, tout en maintenant dans la maison les conservateurs de la vieille génération, les Républicains Rockefeller, des gens favorables à un peu d’immigration, un peu de régulation économique.

Trump, lui, a une grande coalition. Des néoconservateurs comme Marco Rubio, des isolationnistes comme J.D Vance, des néofascistes comme Stephen Miller, des économistes comme Stephen Miran, des intégristes catholiques comme Russell Vought. On sent bien que dans cette coalition, qui peut avoir des intérêts divergents, le centre de gravité est la droite extrême. Il n’y a plus de membres du Parti républicain traditionnels, modérés. Tous ceux-là ont été liquidés et ont cédé. Un sondage récent montrait que près de 70% des républicains considéraient qu’il était justifié que Renee Good soit exécutée comme elle le fut. Le Parti républicain est fanatisé aux ordres de Trump.

Estimez-vous que le bipartisme Républicains / Démocrates pourrait être remis en question dans les prochaines années ? Et pourquoi ?

On pourrait le souhaiter parce que le problème du bipartisme aux États-Unis est connu depuis longtemps. C’est qu’en particulier à gauche, il empêche l’émergence d’un véritable parti de gauche radicale. Le Parti démocrate est depuis les années 1990 une machine à accumuler de l’argent et à soutenir les politiques néolibérales. On a vu, lors des dernières primaires, à quel point la base, engagée dans le mouvement pro-palestinien, le mouvement Black Lives matter, le mouvement de défense de l’annulation de la dette étudiante, le mouvement d’aide aux immigrés, le mouvement écologiste, a été extrêmement marginalisée. Cette voie de gauche ne s’est retrouvée qu’autour de Bernie Sanders, un candidat indépendant qui, au sein du Parti démocrate, a un petit groupe qui s’appelle SDA – Socialist democrats of America – et qui est marginalisé. Des gens se disent que le seul avenir de la gauche est qu’il y ait un parti de gauche indépendant. Ce que Jeremy Corbyn a essayé de faire en Grande-Bretagne après son départ du Labour. Ce qu’a fait Mélenchon en France en se détachant du Parti Socialiste.

Ce qu’a réussi l’extrême droite, c’est qu’au lieu de créer un parti, elle a fait une OPA sur le Parti républicain, dont ils sont devenus la force motrice. Est-ce que la gauche radicale peut prendre d’assaut le Parti démocrate pour en faire un parti de gauche ? J’en doute. L’establishment est très important. À ce stade, les institutions américaines ne permettent pas l’émergence d’un troisième parti. Il y a quelques exemples de candidats qui se présentent en tiers candidats. Mais pour le reste, c’est très peu problable. Je pense, hélas, que le bipartisme est encore assez solidement ancré.

Propos recueillis par Jonathan Baudoin

Sylvie Laurent est historienne, maîtresse de conférences à Sciences Po Paris. Elle est l’auteure de : La Contre-révolution californienne (Seuil, 2025); Capital et race. Histoire d’une hydre moderne (Seuil, 2024); Pauvre petit blanc. Le mythe de la dépossession raciale (Maison des sciences de l’homme, 2020); et La Couleur du marché. Racisme et néolibéralisme aux États-Unis (Seuil, 2016).

22.01.2026 à 21:30

« Trump : le roi est-il devenu fou? » avec John R. MacArthur et Aude Lancelin

Lire plus (181 mots)

Un an après la réélection de Donald Trump, QG fait le bilan d’un début de mandat en train de changer à jamais l’ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre des tarifs en 2025, voici venu le coup d’État surprise au Venezuela, puis la possible annexion du Groenland, tandis que la guerre en Ukraine, que Trump avait promis d’arrêter en quelques jours, fait encore de très nombreux morts. Le président américain semble totalement en roue libre et bien décidé à reprendre une politique d’annexions impériales à travers le monde.

Pour comprendre en profondeur la situation, Aude Lancelin a reçu John R. MacArthur, président et rédacteur en chef du Harper’s magazine, l’un des plus prestigieux titres de la presse américaine. Figure de la vie médiatique et intellectuelle new yorkaise, il nous a fait bénéficier de sa connaissance profonde de la vie politique américaine.

20.01.2026 à 21:10

« Iran: nouvelle révolte ou révolution ? » avec Rezvan Zandieh, Bahareh Akrami et Emmanuel Dupuy

Lire plus (157 mots)

Une contestation historique secoue l’Iran: un pays à bout face à un régime qui répond par les balles. Un mouvement d’une ampleur inédite, nourri par « Femme, Vie, Liberté », affronte une répression féroce qui a déjà fait des milliers de victimes. Les exécutions se poursuivent, mais la volonté populaire ne faiblit pas, portée par un seul mot d’ordre : « Ni Chah, ni Mollahs, ni turbans ». Face à l’inaction de l’Occident, sommes-nous à la veille d’une révolution sans précédent qui mettrait fin au régime de terreur installé depuis 47 ans en Iran ? Pour en discuter, David Libeskind a reçu trois fins connaisseurs de la situation iranienne : Rezvan Zandieh, artiste franco-iranienne, enseignante chercheuse et militante féministe, Bahareh Akrami, dessinatrice et blogueuse née en Iran et Emmanuel Dupuy, géopolitologue, président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE)

20.01.2026 à 13:12

Myriam Revault d’Allonnes: « Une dynamique affective soutient la démocratie »

Texte intégral (2695 mots)

L’homme est un être de raison et de passion. Comment le champ politique pourrait-il, dès lors, être soustrait à cette double dynamique interroge Myriam Revault d’Allonnes dans Passions publiques, qui vient de paraître aux éditions du Seuil ? Mettant entre autres ses pas dans ceux de Jean-Jacques Rousseau et des grands penseurs grecs, la philosophe met à jour la centralité des affects dans la vie sociale et politique, mais aussi ce qu’il peut en coûter de faillir aux dispositions sensibles qui font l’humanité de l’homme. D’une actualité brûlante, prenant le contrepied des « passions tristes » qui caractérisent notre époque, le livre fait le pari d’une raison élargie, enrichie par l’expérience. Interview par Anne-Sophie Barreau

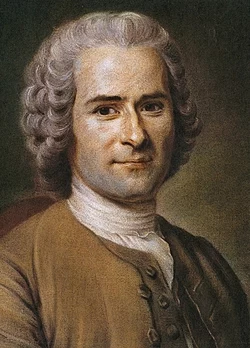

Dans « Passions publiques », votre nouvel essai, au lieu de les opposer, vous réconciliez la raison et la passion dans le champ du politique. Parmi les penseurs auquel vous vous référez, Jean-Jacques Rousseau occupe une place éminente. Comment le philosophe a-t-il théorisé cette question ?

Pour réfléchir à notre présent, il est souvent très enrichissant de raviver des traditions de pensée. Non pour en faire un argument d’autorité mais pour y puiser des ressources inexplorées. Pourquoi Rousseau ? Parce qu’au moment où les philosophes des Lumières mettent en avant la raison pour combattre le dogmatisme religieux, le pouvoir de la monarchie absolue et l’autorité d’un savoir hérité de la tradition et soustrait à la critique, ils s’interrogent aussi sur les nouvelles formes que doivent prendre les sociétés politiques. Leur question engage celle des passions, des mœurs, des manières de vivre ensemble, des sensibilités. Quand Rousseau se demande comment peut se constituer une véritable « raison publique », il affirme qu’elle ne peut s’exercer dans le « silence des passions » parce que l’homme est un être sensible et que la volonté générale – qui est la volonté commune – requiert la participation des affects. Pas n’importe lesquels : il s’agit des affects qui augmentent la puissance d’agir collective et qui sont, pour reprendre le terme de Rousseau, des affects « expansifs » : la passion de la liberté, celle de l’égalité, l’amour de la patrie, la préférence donnée aux affaires publiques sur les intérêts privés.

En quoi la pensée rousseauiste offre-t-elle une clé de lecture des revendications contemporaines ?

Rousseau interroge la construction d’un pouvoir en commun à partir du sensible, du vécu. C’est par un processus de généralisation, de co-construction de la raison et des passions ou des sentiments que se constitue selon lui la raison publique ou, comme on le dirait aujourd’hui, que des mobilisations citoyennes participent à la dynamique démocratique. Nombre de mouvements – Nuit Debout, les Gilets jaunes, ou Occupy Wall Street pour ne citer qu’eux – participant des subjectivités collectives ont récemment investi l’espace public en dehors des procédures formelles instituées. Même s’ils n’ont pas abouti, faute d’inscription véritable dans la politique institutionnelle, ou parce que leurs propositions étaient souvent flottantes ou brumeuses, ils ont laissé une trace en faisant émerger un certain nombre de problèmes dans la conscience collective et surtout un sentiment d’appartenance au commun. L’exemple le plus significatif, c’est Me Too: des témoignages vécus, des récits de vie se sont multipliés et diffusés de manière imprévue en tissant un « nous » commun jusqu’à faire reconnaître le problème de la domination masculine comme un problème politique majeur. C’est exactement le processus de « généralisation » qui constitue la volonté commune, tel que Rousseau l’avait analysé. Une telle expérience porte au jour la dynamique affective qui soutient la démocratie.

Le logos grec est également au cœur de votre raisonnement. L’enjeu du débat, dites-vous, c’est la façon dont doivent s’ajuster le logos et les affects dans la cité. Le verbe ajuster dit bien la difficulté de la tâche. Pouvez-vous nous expliquer ?

En un sens, pour les Grecs, cet ajustement était une sorte d’évidence. Je veux dire par là que le logos grec, lié à la naissance de la cité et à ses institutions, avait aussi des visées éthiques et politiques, liées aux exigences de l’action. Il ne se réduisait pas à la raison scientifique, encore moins à une raison calculante ou gestionnaire. Il s’enracinait dans une expérience concrète, sociale et politique. Mais le problème était d’accorder les conditions d’une existence collective « raisonnable » à la part irréductible des affects. Cette préoccupation était au centre de la pensée politique des Grecs: Aristote, contrairement à Platon pour qui cet ajustement consistait en une domestication ou en un gouvernement des passions au profit d’une raison hégémonique, mobilisait la pensée des Tragiques pour les « élaborer », pour « nouer » en quelque sorte la fragile matière des affects à l’institution raisonnable du politique. Loin d’expurger ou de subordonner définitivement les émotions subjectives à la raison, l’enjeu était de les inscrire au sein de la délibération collective.

De la difficulté à l’échec, il n’y a parfois qu’un pas. La démocratie est souvent impuissante à endiguer les poussées « décivilisatrices ». Encore faut-il s’entendre sur la définition du mot « décivilisation ». Quelle est la vôtre?

Si l’on part de la théorie de Norbert Elias, les usages faits par l’extrême droite et même par la droite du terme « décivilisation » sont totalement abusifs. Le processus de civilisation des mœurs analysé par Elias désigne la transformation des structures mentales et affectives qui accompagne celle des structures sociales et politiques. L’Etat moderne qui détient le monopole de la force légitime retire aux individus l’usage de la violence privée. Les exigences de la vie en société agissent sur les pulsions individuelles, contribuent à la maîtrise de l’affectivité et favorisent l’autocontrôle. La « décivilisation » ne désigne pas, comme l’a prétendu Renaud Camus, le déclin des sociétés occidentales marquées par la perte des repères civilisationnels et les invasions migratoires. Les « poussées décivilisatrices », comme celle qui a saisi l’Allemagne durant le régime nazi, et fait s’effondrer l’ethos civilisé procèdent de l’intérieur même des sociétés et elles posent un problème très difficile : comment, dans certaines conditions historiques et politiques, peuvent se combiner une rationalisation technique maximale, une décomposition de la conscience morale et un processus d’insensibilisation qui aboutit à la disparition de la reconnaissance de l’autre en tant qu’être humain ? Si cette combinaison s’est trouvée réalisée dans le cas du nazisme, on peut néanmoins se demander si nos sociétés démocratiques sont totalement protégées de ces séquences décivilisatrices et si elles ne sont pas, dans certaines conditions, sujettes à des dérèglements et à l’affaiblissement de l’ethos démocratique.

L’autre, alors, n’est plus le semblable. Vous faites référence à « la littérature des camps », aux textes sur le goulag, vous mentionnez les ouvrages de Jean Hatzfeld sur le génocide des Tutsi au Rwanda. L’expérience de lecture est bouleversante. Ce passage par la littérature pour dire la faillite de l’humain s’est-il imposé à vous très tôt dans l’écriture de « Passions publiques » ?

Oui car j’avais déjà beaucoup réfléchi et travaillé sur la question de la défection de la sensibilité, de « l’imagination du semblable » autour de la littérature concentrationnaire. L’un de mes premiers livres, Ce que l’homme fait à l’homme. Essai sur le mal politique, mobilisait déjà ces textes littéraires. Et en m’attachant à l’idée qu’une forme de société ne se réduit pas à une organisation juridico-politique mais qu’elle implique aussi une manière de vivre-ensemble, un mode d’existence, des expériences concrètes, il était pour moi évident que la littérature éclaire et enrichit cette perspective. Qui, mieux que Stendhal, par exemple, nous permet de comprendre la rupture existentielle qui s’est jouée après la Révolution française ? En ce qui concerne la littérature des camps, des écrivains comme Primo Levi, Robert Antelme ou Chalamov, et bien d’autres, nous ont fait toucher au plus près la possibilité inouïe de la déshumanisation complète de l’autre homme, la faillite de la reconnaissance du semblable.

Pour illustrer cette faillite aujourd’hui, vous prenez l’exemple du conflit au Proche-Orient…

Il s’agit d’un conflit politique qui engage le problème tragique de deux légitimités qui s’affrontent. Il ne peut être résolu que politiquement. Malheureusement, la situation actuelle offre à cet égard peu de perspectives. Mais ce qui pose problème, ce sont les réactions qui ont suivi le crime terroriste du 7 octobre et l’attitude de ceux qui, refusant de le condamner, ont tenté d’en dissoudre l’horreur en l’inscrivant dans un enchaînement causal voire en le justifiant au titre d’acte de « résistance ». Leur enfermement dans des schémas binaires – colonisateurs/colonisés, dominants/dominés – leur incapacité à reconnaître comme leurs semblables les centaines de jeunes massacrés lors de la rave party et les habitants des kibboutz frontaliers témoigne d’une défection de la sensibilité qui accompagne une raison dévoyée. Quant aux crimes de guerre commis par l’armée israélienne à Gaza, nous constatons que, du côté israélien, la polarisation affective sur fond de traumatisme affecte profondément la sensibilité à l’égard de l’autre et la reconnaissance d’une humanité commune avec les Gazaouis.

Vous ne mâchez pas vos mots à l’égard de la rationalisation à tout crin qui caractérise notre monde moderne. En quoi celle-ci est-elle, selon vous, une forme rétrécie et appauvrie de la raison publique ?

Oui, sans aucun doute. Les progrès de la rationalité instrumentale et calculante ont contribué à appauvrir l’idée de la raison publique. Ce qui prédomine aujourd’hui, c’est la représentation d’une raison politique calculante et gestionnaire. Or elle est incapable de prendre en compte l’émergence des subjectivités, la présence des affects et des émotions sur la scène publique. Le thème de la « dictature » ou de la « tyrannie des émotions » est caractéristique de cette inattention à l’égard des sensibilités collectives. En même temps, la manipulation et l’instrumentalisation des affects, notamment par les mouvements populistes, posent aujourd’hui des problèmes redoutables. C’est pourquoi il est nécessaire de revisiter l’idée de raison publique en lui redonnant à la fois sa richesse et sa complexité.

Développement des régimes illibéraux, effacement de la culture du désaccord, émotions emportant tout sur leur passage… les démocraties n’ont jamais été aussi affaiblies qu’aujourd’hui. Pour autant, les affects positifs qui revitalisent la raison publique n’ont selon vous pas disparu. « Passions publiques », à cet égard, a valeur de manifeste. Où sont les raisons d’espérer ?

Je ne sais s’il y a vraiment des raisons d’espérer (j’aimerais le croire mais rien n’est moins sûr…). En tout cas, il y a aujourd’hui toutes les raisons de résister et de mobiliser les ressources dont nous disposons si nous pensons que la démocratie est, envers et contre tout, le seul horizon de sens de la coexistence humaine.

Propos recueillis par Anne-Sophie Barreau

Myriam Revault d’Allonnes est philosophe, professeure émérite des universités à l’École pratique des hautes études et chercheuse associée au CEVIPOF. Elle est notamment l’autrice de La faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun (éditions du Seuil, 2018) et de L’esprit du macronisme ou l’art de dévoyer les concepts (éditions du Seuil, 2021). Elle a reçu en 2019 le Prix spécial du jury du livre politique pour l’ensemble de son œuvre.

14.01.2026 à 23:23

« Jusqu’où ira l’empereur Trump? » avec Aude Lancelin, Nicolas Conquer, Annie Lacroix-Riz, Éric Branca

Lire plus (170 mots)

L’année 2026 a commencé de façon fracassante avec le kidnapping du président en exercice du Venezuela, Nicolas Maduro, et l’annonce d’autres ingérences américaines imminentes. À la tête de la première puissance mondiale, l’empereur Trump multiplie les déclarations ébouriffantes, piétinant toujours plus le droit international. Ira-t-il jusqu’à s’emparer du Groenland, violant la souveraineté du Danemark, membre de l’OTAN ? Qu’est-ce que cette agitation extraordinaire dit au sujet de l’empire américain, dont l’hégémonie se voit désormais âprement disputée sur la surface du globe ? Pour en discuter, Aude Lancelin a reçu Annie Lacroix-Riz, historienne, notamment auteur de « Aux origines du plan Marshall. Le mythe de l’aide américaine » (Armand Colin), Nicolas Conquer, ex porte-parole des Républicains Overseas, auteur de « Vers un Trump français? » (Fayard) et Éric Branca, journaliste et historien, auteur de « L’Ami américain : Washington contre de Gaulle » (Perrin)

12.01.2026 à 21:45

« La France à droite toute: mythe ou réalité? » avec Vincent Tiberj, Aude Lancelin et François Bégaudeau

Lire plus (146 mots)

La France ne se droitise pas. Elle se tait. Et ce silence électoral c’est aujourd’hui celui des jeunes, des classes populaires, des précaires, qui laissent à d’autres le pouvoir de parler politiquement à leur place. À un électorat plus vieux, plus favorisé, plus conservateur, qui bientôt peut-être placera à l’Élysée un pouvoir dont la majorité réelle du pays ne veut pas. Telle est la thèse de Vincent Tiberj dans un livre paru aux PUF, « La droitisation française, mythe et réalités ». Un essai important, qui renverse la vision trop simple que l’on peut se faire d’un pays en train de basculer massivement à l’extrême droite. Sociologue, professeur à Sciences Po Bordeaux, il était l’invité d’Aude Lancelin et François Bégaudeau dans le 11ème épisode de l’Explication sur QG !

08.01.2026 à 21:10

« « Pognon de dingue »: et si tout était faux? » avec Christophe Ramaux et François Boulo

Lire plus (188 mots)

On entend souvent dire que la France serait irréformable, qu’elle dépenserait « un pognon de dingue » pour son modèle social et que la dette publique serait un fardeau. Christophe Ramaux conteste frontalement ce récit. Économiste, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre des Économistes atterrés, il défend une idée centrale : l’État social n’est pas un coût, mais notre principal actif.

Auteur de L’État social, Pour une économie républicaine et Penser l’alternative, il montre comment l’État-providence, la protection sociale, les services publics limitent la domination du capital, soutiennent l’activité privée et réduisent les inégalités.

Dans Quoi qu’il en coûte, il est revenu sur la dette, la dépense publique, les politiques menées depuis 2017 par Macron, les retraites et les impasses de l’austérité, pour défendre une économie démocratique fondée sur l’emploi et la justice fiscale

06.01.2026 à 23:48

« États-Unis, l’ensauvagement d’un empire en déclin » avec Nikola Mirkovic, Aude Lancelin et Harold Bernat

Lire plus (152 mots)

L’année 2026 a démarré pied au plancher au niveau international avec le kidnapping du président du Venezuela, Nicolas Maduro, par les États-Unis le 3 janvier. L’objectif de Donald Trump est clair : faire main basse sur les réserves pétrolières du Venezuela, les plus vastes au monde, tandis que la vice-présidente de Maduro reste aux commandes. L’Empire américain apparaît à nouveau ensauvagé, avec des menaces évoquées contre le Groenland, pourtant territoire du Danemark et membre de l’OTAN, mais aussi une opération imminente en Iran, en lien avec le pouvoir de Netanyahou. Pour penser toutes les implications d’une situation mondiale très instable, Aude Lancelin et Harold Bernat ont reçu mardi 6 janvier Nicolas Mirkovic, auteur de « L’Amérique Empire », président de l’association Est-Ouest, grand connaisseur des interventions guerrières atlantistes à travers la planète.

- GÉNÉRALISTES

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- Time France

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie