Abonnés Hebdo Articles

17.11.2025 à 10:35

George Rouy envahit Boisgeloup avec ses spectres

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1970 mots)

Almine Rech présente l’exposition Shadowing de George Rouy visible dans l’atelier de sculpture de Pablo Picasso au Château de Boisgeloup. George Rouy est reconnu comme une figure de proue d’une nouvelle génération d’artistes. Son usage dynamique et singulier de la figure humaine, traversée par le désir, la liberté, l’aliénation et la crise, reflète les extrêmes de notre époque.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

Les corps, saisis seuls, rassemblés en groupes silencieux ou emprisonnés dans des foules d’énergie informe, oscillent entre absorption et tension, entre immobilité et force expansive. Ensemble, ils composent des explorations lyriques de la masse, du mouvement et de l’identité dans un XXIe siècle globalisé et dominé par la technologie, évoquant les thèmes récurrents de la figure et du fantôme, du paysage et de l’anatomie, du visage et du masque. Ce langage corporel audacieux et subversif capture la tragique beauté et la transformation perpétuelle de notre présent.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

Déployant un vocabulaire pictural aussi distinctif que viscéral, les œuvres de Rouy sont définies par les contradictions : stase et flux, précision et indétermination, chaos et harmonie. on œuvre constitue une exploration continue du corps envisagé comme un paysage, une déconstruction permanente de l’image vers une expression du corps humain en devenir, reconstruction et reformation. Son langage pictural embrasse à la fois une figuration extrême et une abstraction pure pour saisir les métamorphoses incessantes du corps dans notre contemporanéité. L’artiste remet en question la perception du corps comme entité fixe, lui préférant une vision du corps qu’il décrit comme « en guerre contre lui-même », se redéfinissant sans cesse dans sa relation à soi, aux autres et au monde.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

Depuis sa sortie du Camberwell College of Arts en 2016, Rouy a exposé à l’international, notamment dans Copistes, exposition collaborative entre le Musée du Louvre et le Centre Pompidou-Metz, Paris, France (2025–2026), States of Being, Société, Berlin, Allemagne (2025), Visions of the World, Kampa Museum, Prague, République tchèque (2025), The Bleed, Part II, Hauser & Wirth Downtown Los Angeles, États-Unis (2025), The Bleed, Part I, Hauser & Wirth London, Royaume-Uni (2024), Present Tense, Hauser & Wirth Somerset, Royaume-Uni (2024), The Echo of Picasso, Museo Picasso Málaga, Espagne (2023), Endless Song, Nicola Vassell Gallery, New York, États-Unis (2023), BODYSUIT, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2023), Belly Ache, Almine Rech, Paris, France (2022), Real Corporeal, Gladstone Gallery, New York, États-Unis (2022), A Thing for the Mind, Timothy Taylor Gallery, Londres, Royaume-Uni (2022), Shit Mirror, Peres Projects, Berlin, Allemagne (2022), Rested, Nicola Vassell, New York, États-Unis (2021–2022), Clot, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2020), Squeeze Hard Enough It Might Just Pop!, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2018). Ses œuvres figurent dans les collections du SFMoMA (San Francisco), du LACMA (Los Angeles), du Phoenix Art Museum (Phoenix), du Berkeley Museum of Art (Californie), de l’Institute of Contemporary Arts (Miami), de la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris), de l’ALBERTINA Museum et de l’Albertina Modern (Vienne), de la Stahl Collection (Norrköping), du M Woods et du X Museum (Pékin), ainsi que du Sifang Art Museum (Nankin). Sa création scénique « BODYSUIT », réalisée avec la chorégraphe Sharon Eyal, incluait une musique originale composée par Rouy et a été présentée pour la première fois à Londres en 2023. L’œuvre a ensuite été réinventée en 2024 avec une nouvelle chorégraphie et un nouvel arrangement musical pour une version étendue, dont la première mondiale a eu lieu au Wapping Power Station (Londres) et à Hauser & Wirth Downtown Los Angeles en 2025. Sa première monographie, George Rouy: Selected Works 2017–2023, comprenant un texte de Charlie Mills, a été publié par Tarmac Press en 2023.

La Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso soutient les expositions organisées au Château de Boisgeloup. L’exposition bénéficie du soutien d’Almine Rech, de la Hannah Barry Gallery et de Hauser & Wirth.

William Willson, le 18/11/2025

George Rouy - Shadowing - > 23/11/2025

Château de Boisgeloup - 2, Rue du Chêne d’Huy 27140 Gisors

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur

17.11.2025 à 10:24

Le somptueux démontage de la machine à féminicide recompensé du prix Wepler

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4255 mots)

Un grand Boum : le fait divers mis à nu par ses aposiopèses, même.

assurément il est tentant, afin de pondérer l’impatience, la curiosité, qui ne manque pas – tentant de commencer par établir les faits, ainsi qu’ils se sont enchaînés, et cela se soutient d’un point de vue journalistique, voulant pour comprendre reconstituer la chronologie des événements, alors on dirait ceci – dans la nuit du 4 juin 1967, après s’être rendu au domicile de sa victime, à Orsonne, Alain fit exploser une charge de cinq kilos de plastic, qui non seulement souffla l’immeuble où – mais aussi tragiquement causa la mort de Carmen, sa fiancée, âgée de seulement – et disant cela, nous n’y comprenons rien, à peine satisfaisons-nous la pulsion de terreur, en nous, qui veut voir – pour jouer avec le feu, et cela seulement qui fait divers/ion.

à la mode de Fénéon : à Orsonne, un jaloux, le jeune forestier Alain, pulvérisa d’une charge de TNT son amante, la couturière Carmen. – Jaloux comme un tigre, le manœuvre Alain, de Brovaz, fit sauter Mlle Carmen, croyant qu’elle avait quelqu’un dans son intimité, etc.

incidemment, tu auras compris que ce n’est pas de cette sorte et sous cet angle qu’apparaîtront les fantômes de jadis, et si l’un a survécu à son propre fantôme, l’autre n’est plus, et cela aussi constitue un écueil impossible à contourner (toujours les morts demandent réparation, tandis que les coupables -), mais justement, il ne s’agit plus d’appliquer le droit ou de le renverser, pas plus que de faire entendre – mais considérant le seul bloc de femme et d’homme ennemis qu’ils furent, considérant cela, l’arène où s’affrontèrent leurs désirs, et d’où tout autre chose aurait pu –

et réfléchissant à ce qu’il était en train d’écrire, il effaça le mot arène qu’il jugea suranné, et ne le remplaça par rien, suspendu à l’indécision de ce flottement, et se leva sèchement en fermant le capot de son ordinateur.

Si le fait divers, en tant que (trop fréquemment) « seul » témoignage de l’attention portée par la sphère médiatique aux affaires de police et de justice, sert surtout à faire diversion, selon la célèbre formule de Pierre Bourdieu (« Sur la télévision », 1996), il peut aussi, si l’on dépasse l’approche principalement sémiotique et esthétique de Roland Barthes (« Structure du fait divers », 1964) pour se rapprocher de celle – sociologique, philosophique et sainement marxisante – d’un Siegfried Kracauer (« Sous la surface », dans « Politique au jour le jour, 1930-1933 » – en fin de lecture, on se dira que son « L’ornement de la masse » de 1963 n’est pas nécessairement si loin ici), constituer un formidable vecteur d’investigation des vrais et faux déterminismes, des hasards comme des nécessités, et de tout ce que la société inflige au réel, et plus encore de ce que le récit dominant sait omettre. C’est ce défi que réalise, sous nos yeux d’abord légèrement incrédules, ce « Détruire tout », premier récit de Bernard Bourrit, déjà auteur d’essais sur Fautrier ou sur Montaigne, texte de 180 pages judicieusement illustré (on y reviendra), publié chez Inculte en septembre 2025.

En s’emparant de l’histoire d’Alain, qui assassina (à l’explosif militaire dérobé dans un dépôt voisin, excusez du peu) sa petite amie Carmen dans un village suisse, en 1967, Bernard Bourrit ne refuse pas l’obstacle d’une navigation au plus près entre un coupable simplement manipulé par sa propre histoire et son environnement et un coupable déjà psychopathe (l’auteur nous rappelle que le « concept » commence à émerger ces années-là – il n’existait pas, par exemple, à l’époque du « Un roi sans divertissement » de Jean Giono) dont la noirceur intérieure serait la seule en cause. Mais il se dégage tout au long de l’ouvrage de ce double bind, et saisissant les faits et leur matérialité en anti-psychiatre inspiré, il dresse un redoutable portrait détaillé de ce qui put ainsi « faire l’époque ».

Utilisant des sentiers fort différents de ceux empruntés tout récemment aussi par le Gilles Marchand des « Promesses orphelines », il traque dans les Trente Glorieuses, appliquées à cette Suisse semi-rurale, aussi bien le relativement peu perceptible (alors) et totalement terrifiant (avec du recul historique) processus qui associe extractivisme, productivisme et consumérisme à outrance, d’une part, et chosification, marchandisation et contractualisation généralisées, d’autre part. Convoquant lorsque nécessaire les révoltes paysannes qui n’ont alors rien de moyenâgeux, bien au contraire, l’enrégimentement médical et le remplacement définitif de l’échange par la monnaie, tels que les note alors Ivan Illich, les techniques fascisantes subrepticement à l’œuvre pour façonner le consensus d’opinion, les fantasmes économiques, sociaux et virilistes autour de la figure de l’immigré, et – déjà – la pression constante de la dette et de la rigueur sociale qu’elle suppose (en un torrent encore discret qui anticipe de plus de cinquante ans le fleuve majestueux dont Sandra Lucbert, par exemple, fera le récit ramassé dans son « Ministère des contes publics » de 2021), Bernard Bourrit nous offre, comme vademecum ou comme précieux à-côté de son investigation policière, judiciaire et médiatique, un extraordinaire condensé (ou un carrefour maléfique) de tout ce qui domine le conscient et l’inconscient de la société – mettons, suisse – de l’époque – et de la série d’ombres lourdes qui s’en trouvent ainsi portées jusqu’à aujourd’hui inclus.

« envoyé », « cure » – voilà des mots qui sonnent presque doux, paraissent anodins, qui ne le sont pas, car l’établissement de la Sapinière – encore un lieu-dit où le paysage vient s’encroûter sur le nom – vois – vois ces rangs d’épicéas noirs et raides dans l’hiver avec leurs pives écailleuses, pendantes, telles de sinistres quenouilles – la Sapinière est rattachée à l’établissement de Bellechasse, ce lieu semi-ouvert où s’appliquent les peines privatives de libertés, la prison où finira Alain – et, donc, la Sapinière est un endroit pour hommes où l’on interne, contre leur gré, les alcooliques, un établissement pour biberonneurs, comme on dit parfois, avec un vif dédain, un centre de détention pour qui trouble, par ses scandales répétés et vociférations, la paix publique – ivrognes, vagabonds, déviants, etc. – et que les lois sur l’assistance nomment, de façon générique, les « indigents ».

« des corridors spacieux, bien éclairés, nets comme dans un pensionnat de jeunes filles, une cuisine équipée à l’américaine avec des installations sans luxe, mais parfaitement étudiées, un réfectoire plaisant, une bibliothèque, une infirmerie meublée de lits tubulaires, où flotte une odeur médicamenteuse, et puis des dortoirs aérés, où règne un ordre parfait, dont la rigueur est tempérée par des bouquets disposés ici ou là – des pensionnaires ont fleuri leur table de nuit de marguerites et de pois de senteur, certains y ont apporté des postes de radio à galène, quelques photos évoquent affections amours regrets – » (il cite)

« ah ! puissance de régénération du travail en plein air. thérapeutique qui s’accompagne d’une hygiène rigoureuse, de recréations fatigantes au sein d’une atmosphère faite de confiance, d’ouverture maximum, sans surveillance tracassière – » (il cite)

ceux qui reviennent de la Sapinière s’extasient : j’ai passé ces derniers mois à « Nice » (il cite).

un rêve.

bien moins onirique la vérité puisque, généralement, c’est sur la dénonciation d’un voisin, au curé du village, ou à l’instituteur, que s’ouvre la procédure d’internement administratif – le syndic de la commune, soit le maire, sans nécessité d’en débattre avec son conseil, transmet le nom soufflé de l’indigent au préfet du district, lequel alors, seul, en âme et conscience, quoique, pour la conscience, s’autorisant des lois sur l’assistance, prend la décision, parfois, mais non toujours, sous la forme écrite d’une note, de faire interner pour une durée de – d’un mois à trois ans renouvelables, l’incorrigible, dont le nom a été soufflé par le voisin, amplifié par le curé, ou l’instituteur, approuvé par le syndic, et c’est ainsi qu’un jour, un encadrement policier, soit des agents de l’ordre assermentés, autorisés à faire usage de la force, se présentent au domicile dudit, qui est emmené sous les yeux de – et son exploitation brusquement laissée aux bons soins de sa famille, de ses frères, de sa femme et de ses enfants.

car l’aide sociale relève de la compétence exclusive des communes (donc, en dernier ressort, des voisins) – le syndic cumulant les fonctions décisionnelle et exécutive – et note bien que c’est, à propos de faits ne relevant pas d’une catégorie criminelle, une mesure pénale appliquée sans procès ni possibilité de recours.

et pour contourner les épisodes de delirium tremens provoqués par le sevrage sévère, l’établissement de la Sapinière vendait ouvertement la boisson dont le buveur chronique était censé s’abstenir, indiquant par-là que la finalité du lieu était, évidemment, la détention et la sédentarisation par le travail, l’assainissement de l’espace public, non le relèvement des ivrognes – méritant alors amplement son nom de « colonie pénitentiaire agricole » (il cite).

L’exercice à la fois tourbillonnant et méticuleux auquel se livre devant nous Bernard Bourrit aurait pu naturellement échouer (on trouvera d’ailleurs une superbe suggestion beckettienne à la page 158) face à l’ampleur fastidieuse d’une telle reconstruction ex post : sa réussite est au contraire flamboyante, ne serait-ce que par la grâce de la langue ad hoc que l’auteur a su imaginer pour l’occasion.

Là où un Philippe Jaenada, pour traiter ses propres cold cases (dans « La petite femelle » ou dans « La serpe »), utilise ses propres armes, à base de réjouissantes parenthèses et de digressions signifiantes, l’auteur vivant à Genève (et ayant su absorber au moment juste idoine certaines échappées langagières dignes d’un Arno Camenisch) a poussé dans ses retranchements, et à l’échelle d’un récit entier, l’usage déterminé de l’aposiopèse, cette manière stylée d’interrompre les phrases pour laisser la lectrice ou le lecteur les compléter in petto, que ce soit d’une évidence partagée et donc inutile à énoncer ou d’un saut imaginatif qui ne saurait être que strictement personnel, amplifiant magnifiquement l’intuition sublime du « La femme d’un homme qui » (2009) de Nick Barlay.

En rehaussant encore cet art de l’ellipse par le croisement de la mécanique de tutoiement du même ouvrage (celui de Nick Barlay) avec celle du Jean-Charles Massera de « United Emmerdements of New Order » (qui se passait, tiens donc, aux frontières… suisses), et en y ajoutant une extraordinaire hybridation de ce que nous appelions (plus ou moins) un embedded making-of chez le Mathieu Larnaudie des « Effondrés » et de ce que le grand Gabriel Josipovici sait mettre en œuvre comme en se jouant pour maintenir une distance salutaire et subtile entre le narrateur et l’objet de la narration (et ici, un laconique « il cite », par exemple, remplacerait le magique « dit-il » de l’auteur anglo-égyptien), on obtient bien la transformation de toute éventuelle leçon de police ou leçon de journalisme (qui seraient bien ironiquement présentes dans ce « Détruire tout ») en un véritable chef-d’œuvre.

principe et ligne rouge : exclure tout recours au témoignage de l’assassin vivant.

tandis que les murs d’était sont maçonnés, la façade principale de la ferme est tapissée de planches, épaisses et irrégulières, ayant pris, à cause des ans, cette nuance sombre qu’arborent les bois des chalets, la porte est basse, l’huisserie épaisse, les fenêtres étroites, vert forêt, à croisillons, et les volets ajourés d’un cœur – selon le goût local, les ouvertures s’ornent de nombreuses suspensions desquelles retombent d’opulentes gerbes de géraniums roses, où l’on pique à l’approche de la fête nationale des fanions, décorés de la croix fédérale – mais on remarque également, discrets, à l’angle, sous une auge taillée dans un fût soigneusement évidé, plusieurs nains de jardin à chemise bleue et bonnet rouge – et le vélomoteur Pony 521 rouge écarlate, sur sa béquille.

a-t-il raison – raison de penser que cette contrée aux traditions ancestrales, à l’humeur grégaire, dont la vision fait nécessairement concevoir quantité de niaiseries au voyageur de passage – et sitôt s’interrompant, il songe que d’autres personnalités que celle d’Alain trouvèrent, sans difficulté particulière, à croître et prospérer dans ce cadre, à vivre dans ce tableau romantique – en apparence seulement – où le fait de nature incarne le fait de culture (bal, transhumance, vendanges) – ainsi p. ex. la famille de Carmen qui fut un modèle d’épanouissement, quoique travaillant, elle, pour les manufactures du cru, et songeant qu’il faudrait une grille plus fine pour appréhender les rivalités qui traversent un bourg de campagne comme Orsonne, où, dans les années 1960, par leurs privilèges, notables, patrons et banquiers cristallisent déjà le ressentiment des couches populaires, bien que, partageant avec elles, transversalement, ce trait d’époque – le paternalisme – cherchant, par ce terme, à désigner la manière dont les vieux (les pères) s’adressent aux jeunes, non en tant que jeunes, mais déjà en tant que vieux – le paternalisme étant l’idéologie par laquelle la vieille génération étouffe la nouvelle, les pères étouffant fils et filles, et les mères imitant fort bien les pères, enfin – a-t-il raison, donc, de penser que ce milieu-là, massivement caractérisé par l’étroitesse de vue de ses acteurs et l’absence de perspective, de penser que ce milieu engendre le désespoir, un désespoir si complet qu’il motive finalement le passage à l’acte, ou bien y a-t-il dès le commencement une particularité dans la personne d’Alain qui – reposons la question à moindres frais : est-ce le pays, la famille, qui furent fabrique de désespoir, ou bien Alain fut-il désespéré par sa propre faillite ? ou les deux ?

et si de la mère on ne sait rien, et si de l’enfance peu de choses (mais non rien), et qu’il fallait étayer l’enquête de quelques évidences, afin de donner ossature à cette cabane provisoire de mots qui s’échafaude à tâtons et se délie dans l’insignifiance, peut-être, s’il n’en fallait qu’une, choisirait-il cette coïncidence-là : le 29 décembre 1962, le Lux Cinéma projette à Orsonne un film d’aventures en couleurs Panavision – « Panavision », te souviens-tu de ce que c’est ? – un film, Le Robinson suisse, adaptant le roman de Wyss, adaptant lui-même le roman de Defoe, et, sans doute, comme l’indique l’affiche, est-ce un film enthousiasmant – « enthousiasmant jeunes et vieux » (il cite), au prix d’un franc cinquante la place, soit sept francs d’aujourd’hui, et il est en mesure d’affirmer que, malgré son goût avéré et connu pour le genre, pour ce genre de film, donc les films d’aventures, Alain alors âgé de quatorze ans, ce 29 décembre, n’assistera pas à la séance, non – violemment tombé en skiant la veille, peut-être l’avant-veille, il s’était rompu la jambe droite. […]

l’avocat de la défense, Gérard Vaudrozat, jugea significatif, assez pour être cité comme argument de défense, la présence exceptionnelle dans la chambre d’Alain de romans d’aventures et d’espionnage – et, dans l’esprit affreusement moral du défenseur, le romanesque figure le terrain pourri, le marécage, la cage, où se perd l’esprit de la jeunesse, faisant un lien direct, un uppercut, entre le coup lu et le coup donné, vieille histoire, comme si l’imaginaire était non libre – bref, au lieu de souligner, et, proprement, cela est extraordinaire, la présence de livres dans la chambre d’un fils d’agriculteur, Vaudrozat semble croire que la violence aurait eu pour origine un certain goût singulier, allez, une perversion, pour l’art et ses déports.

Hugues Charybde, le 18/11/2025

Bernard Bourrit - Détruire tout - éditions Inculte dernière marge

l’acheter chez Charybde, ici

17.11.2025 à 09:50

Aurore Bagarry s'enroche à la côte chez Sit Down

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3903 mots)

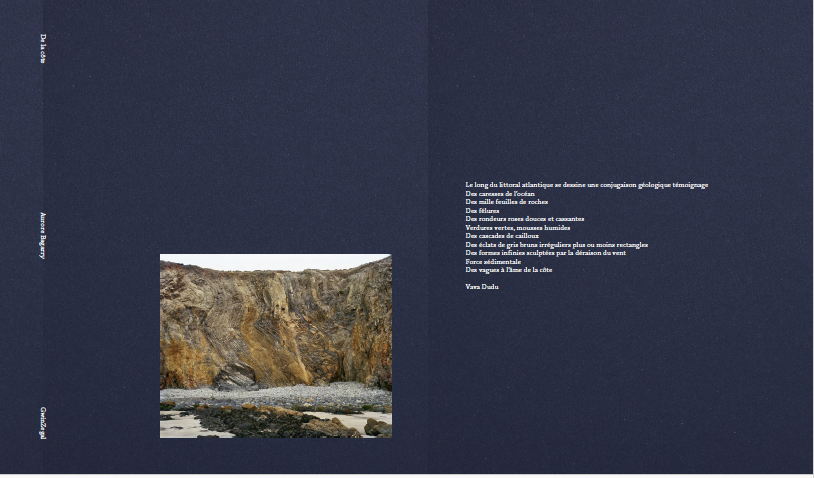

« Un saut dans le temps correspond au grand bond en avant vers l’ouest. De l’autre côté de l’Atlantique, les côtes martiniquaises et guadeloupéennes dégagent les roches volcaniques crachées il y a peu par la montagne Pelée et la Soufrière. Où l’on se rend compte que de part et d’autre de l’Océan, tous types de roches sont représentés, volcaniques ici, sédimentaires là, magmatiques et métamorphiques encore. L’Atlantique est un musée de géologie à ciel ouvert. » Philippe Bouvais.

Le travail photographique d’Aurore Bagarry est surprenant parce qu’il introduit une forme de présence au monde particulière, dans la lecture des formations géologiques et de leurs érosions, éléments bruts et sauvages des côtes bretonne, guadeloupéenne, martiniquaise, dans un temps géologique, hors de la juridiction des hommes, et pourtant témoignage avéré en raison du dérèglement climatique. L’exposition garde le même titre que le livre, il est question de la Côte, cette frontière entre terre et mer, océan, soumise aux flux marins, sculptées par les éléments, hier encore prévisibles, aujourd’hui aux épisodes plus extrêmes. Aurore Bagarry est à la fois cette photographe plasticienne géologue par la valeur des grands formats couleur exposés ici et une photographe documentaire scientifique qui donne à voir, sur la côte, les traces du littoral attaqué par les éléments plus agressifs que par le passé.

Les deux instances sont intriquées, elles donnent à ce travail toute sa valeur prédicative, informative, artistique; une vision s’en dégage, particulièrement sur un plan symbolique en « interrogeant » le regard, la vision sur la plasticité des roches dans leurs compositions, leurs stratifications, ce qu’elles sont géologiquement, et le renvoi plus poétique à cette dialectique de l’imagination matérielle, à l’interprétation de ce que génère ces matérialités différentes des strates et des blocs de roches photographiés in situ dans une approche plus onirique, dans une dynamique de la psyché et de ce qu’elle produit en chacun, comme ciel, comme rêve, à partir du « dur ».

Aurore BAGARRY nous offre par l’exposition à la galerie Sit Down, par ses grands formats parfaits, par le livre qui assemble ce travail, un voyage à travers le temps, des productions naturelles de la Nature en ces fragments côtiers à la possibilité des nuages, c’est à dire dialectiquement à la possibilité de l’imaginaire et du rêve.

A la lecture de ces grands formats, la rêverie intervient, l’image se charge des paysages photographiés pour parfois, et notamment avec le sable et ses concrétions, alimenter une rêverie propre aux éléments dans cette organisation quasi «naturelle», faisant référence, pour qui sait, aux amants de la Nature dont Novalis parle dans les Disciples de Saïs. Des correspondances s’annoncent dans un ciel interprétatif, bondissent aux portes de nos psychés, pour s’éprendre des preuves que la photographie d’Aurore Bagarry a durablement installé au sein de cette psychologie active, de cette rêverie, par le souvenir premier de ce que dit Baudelaire: » Plus la matière est en apparence, positive et solide, et plus la besogne de l’imagination est subtile et laborieuse… »

Que les rochers soient pour Novalis des images fondamentales « ainsi des enfants de la Nature: les rocs primordiaux; dit-il dans Henri d’Ofterdingen qu’Aurore Bagarry , rejetant tout artifice, tout spectacle, manifeste une volonté plus grande, sans doute d’établir des scènes primitives à rebours du visible dans l’invisible du temps qui a fait œuvre comme aussi celle d’animer toute l’âme par une volonté du voir… comment sortir de l’ambivalence des images, comment accéder à l’intimité du contraste, entre ce qui est dur et procède de l’Immémorial, ce temps où nous n’étions pas encore présent en tant qu’espèce, temps cellulaire pourtant conjointement, et l’objectivité de percevoir tout un langage des formes aussi primitives soient-elles, afin d’alimenter ce qui fait Art, ce qui s’articule dans l’énonciation de ces pierres à leur fantasque ossature et aux rêves qui s’en échappent, agrégats tout autant de cette part native de l’homme qui primitif, aux instincts aiguisés, à l’intelligence pratique universelle, ne devait cesser de rêver aux étoiles dans la profondeur protectrice des grottes, et à ce que les grottes aussi nous disposaient à rêver, dans leur protection, par la caverne enluminée, le gouffre domestiqué, la possibilité des fresques pariétales. Il me semble que tout un mouvement profond nidifié dans la roche et sur la terre des contrastes est ici photographié dans le même temps que ce que nous est montré plus objectivement par cette photographie.

Sensible métonymie amoureuse, asymptomatique et contagieuse, la volonté de voir de la photographe touche juste; ce relevé pur du paysage s’affirme dans un fragment de côte, en sa lumière naturelle comme un passage de relais entre deux états, œuvre de la Nature et œuvre d’Art, sur une frontière poreuse très séduisante. Il importe que nous ne sachions pas toujours d’où procède et où s’intrique le formidable travail du temps dans l’Immémorial, la jouissance de pouvoir sagement en lire, par l’œuvre encadrée, tout le champ de l’universel, en joue; une poétique du dynamisme psychologique en résulte… confondant, un voir qui préexistant au regard de cette situation paradoxale, fait saillir et jouir jouit le sens de ne pouvoir dé-mêler plus exactement ce qui nous met en mouvement entre ces deux polarités, ce qui nous intrigue en sollicitant ce vieux fond culturel des sciences exactes et rationnelles et cet imaginaire romantique qui n’a cessé d’exalter cet amour aimant de la Nature comme la preuve définitive du Principe Créateur. Ici un irrationnel est entré dans l’équation pour le plus grand bonheur de sa sollicitation féconde car il nous accorde le génie des substances et le dynamisme de ces rêves autour de la création.

Aurore Bagarry semble faire remonter son « voir » avant le Voir, dans l’Imaginaire et par la Science. Ces paysages fragmentaires, ces rochers, ces rivières de pierres, ces parois, ces cavernes, sont autant de propositions à rêver que de descriptions de la roche et de ses composantes. Elle nous convoque simplement à ses côtés dans un geste disant tu vois là, (respiration) tu vois…, ce geste suppose la culture des sédiments et la sensibilité des roches, rochers, parts du littoral. Sa photographie est au delà du documentaire, elle repose avant tout sur une volonté de voir, de rendre compte, de rapporter au devant d’elle même ces paysages, ces roches vieilles de millions d’années, dont la physionomie actuelle est l’artefact majeur du travail de sculpteur de la Nature. Le rocher que nous avons devant les yeux à la galerie est en tout point de vue le résultat et l’œuvre de l’érosion, du temps, de ce temps si lointain, si méconnaissable que la seule façon de l’appréhender est de le contempler ici et maintenant, dans cette forme rapportée dans ces photographies, parts de l’histoire de ce temps.

Quelles forces ont pu ainsi forger et dans quelles temporalités ces rochers, ont ils été arrachés aux parois, puis roulés, dans ce lit de rivières, notre imagination n’a de cesse d’investir fantasmatiquement l’aventure de ces paysages et de nous faire romancier, géologue, robinson comme si nous étions ce capitaine Smolett ou plus vernien ce Cyrus Smith, voulant établir une colonie modèle. Si cette fantasmatique peut entrer en action c’est à mon sens parce que les cadrages des photographies sont extrêmement rigoureux, qu’ils fixent le point de vue et le point de vue, comme en architecture, relève ici du point de vue géologique, tel qu’il parle de son histoire propre, et qu’il donne à l’Immémorial une forme et une matière, un lieu précis, issu des côtes du Finistère, Morbihan, Charente maritime, Guadeloupe…

Le texte signé Philippe Bouvais est particulièrement averti des compositions que la géologie a fait naitre aux différentes périodes de formation des côtes, cet énoncé scientifique permet de qualifier ces roches que seul ce vocabulaire est en droit de nommer justement, une poétique des matières vient faire jouer très agréablement d’autres références à la description des roches et gemmes, dans la constitution d’un paysage assez brut. Est expliqué ici géologiquement la formation des couches et la spécificité de celles-ci en lien avec les périodes du Crétacé, du Mézoïque, du Cambrien, du Jurassique…. Ce qui immédiatement fait retour sur ces fragments de Côte photographiés à la chambre et aux grands formats de l’exposition, à ce fascinum qui fait photographie et qui rend compte, qui situe, qui échappe, qui enchante et ensorcelle (sens primitif de fascinum)… c’est sans doute pourquoi le mouvement qui va des rochers à l’océan nous relie à cette poétique romantique et à la suggestion de l’air, du ciel, pour assumer le voyage aux roches coupantes, le voyage de la terre et des forces herculéennes qui échappent à la représentation mais qui supposent la connaissance et le voyage..

« Le Massif armoricain est constitué en grande partie, au moins dans sa partie méridionale, du Pouliguen à la pointe du Raz, de roches qui se sont formées au cœur de cette ancienne montagne. Et si ces roches plutoniques et métamorphiques affleurent aujourd’hui, c’est justement grâce à l’érosion, qui en a dégagé la couverture. À vrai dire, la mise à l’affleurement des roches armoricaines s’est faite bien avant les temps actuels. On pourrait croire que les roches armoricaines, granitiques ou métamorphiques, sont plus résistantes aux processus érosifs que les sables et calcaires aquitains et vendéens. Ce n’est pas vrai. La Côte sauvage de Quiberon en atteste. On y trouve de nombreuses grottes, à Port-Bara et à Port-Rhu, on y trouve des falaises morcelées, on y trouve des éboulements chaotiques. Bien sûr, d’une saison à l’autre le granite est plus résistant qu’une roche marneuse ou sableuse, mais à l’échelle de décennies le recul du trait de côte est comparable. Il ne procède simplement pas de la même cinétique. La marne s’érode continûment, un peu tous les jours, le trait de côte recule régulièrement ; le granite tient bon pendant des saisons, puis s’écroule brutalement, en blocs cyclopéens, le recul du trait de côte est brutal, et opère par à-coups. »

Série de la Côte, ©Aurore bagarry courtesy Galerie Sit Down.

Aurore bagarry de conclure:

“La roche m’évoque le “fragment hérisson“ de Friedrich Schlegel, et les écrits de Novalis, qui était aussi géologue et cosmologue. Elle est à la fois un monde en soi, un modèle réduit, sur lequel l’artiste fait évoluer son imagination. Clos sur lui même, isolé, le fragment a paradoxalement une puissante force d’évocation. Ainsi les formations ou curiosités géologiques suggèrent d’autres paysages lointains, présents sur d’autres continents. En jouant sur l’échelle, en cadrant sur certaines couleurs, je constitue un répertoire de formes de roches, pour laisser libre court à l’élaboration d’un paysage marin réel et imaginaire.“ Aurore Bagary

Pascal Therme, le 18/11/2025

Aurore Bagarry - De la côte -> 13/12/2025

Galerie Sit Down 4, rue Sainte-Anastase , 75003 Paris.

Résidence de recherche et création dans le Grand Ouest réalisée avec le soutien des Ateliers Médicis, la Fondation d’entreprise Neuflize OBC et la DRAC Bretagne.

12.11.2025 à 11:59

Inspirations #114

L'Autre Quotidien

Texte intégral (750 mots)

Ivan Kardashev - Matter and Time

L’air du temps

Kaleema - Nómada

Le haïku de tête

Je marche

dans un jardin de braises fraîches

sous leur abri de feuilles

un charbon ardent sur la bouche

Philippe Jaccottet

L'éternel proverbe

Le temps détruit tout ce qui est fait ; et la langue, tout ce qui est à faire.

Proverbe flamand

Les mots qui parlent

J'ai étouffé un cri, j'ai souhaité l'aide de Dieu,

je suis sorti en courant,

je suis revenu sur mes pas,

j'ai tourné en rond dans la chambre,

trop seul à aimer ou à ne plus aimer,

souffrant,

souffrant de l'insuffisance déplorable de mon être

à connaître cet événement.

Marguerite Duras, Le ravissement de Lol V. Stein

D. W. Griffith's The Musketeers of Pig Alley, 1912

11.11.2025 à 11:59

On aime #116

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1005 mots)

L’image 1

À travers des images saisissantes et saturées, Victoria Ruiz exprime sa fascination pour la nature, la danse, la spiritualité et la religion africaine diasporique. Voir notre article.

L'image 2

La Caravana Del Diablo by Ada Luisa Trillo. José, janvier 2020, Après avoir dormi dans un terrain vague près de la frontière entre le Guatemala et le Mexique, José, un enfant migrant de 6 ans voyageant avec son père depuis le Honduras, attend patiemment à 3 heures du matin pour recommencer son voyage et traverser la frontière vers le Mexique par la rivière Suchiate. Deux jours auparavant, la Caravane a tenté de traverser le territoire mexicain par la rivière Suchiate, et la Garde nationale mexicaine portant des fusils semi-automatiques s'est mobilisée, essayant de cibler les groupes et de détenir des personnes là où ils le pouvaient. Il y a eu des poussées et des luttes pour persuader les migrants de ne pas traverser illégalement. De nombreux migrants ont été appréhendés à la rivière ; d'autres, comme José et son père, se sont échappés.

L'air du temps

Tony Allen - One In A Million

Le haïku de dés

Dans mon bol de fer

En guise d’aumône

La grêle.

Taneda Santoka

L'éternel proverbe

Si travailler c’était bien, les riches travailleraient depuis longtemps. (Si travay té bon bagay, moun rich la pran’l lontan)

Proverbe haïtien

Les mots qui parlent

Celui qui écrit son histoire hérite la terre des mots.

Et possède le sens,

Entièrement.

Mahmoud Darwich

11.11.2025 à 09:55

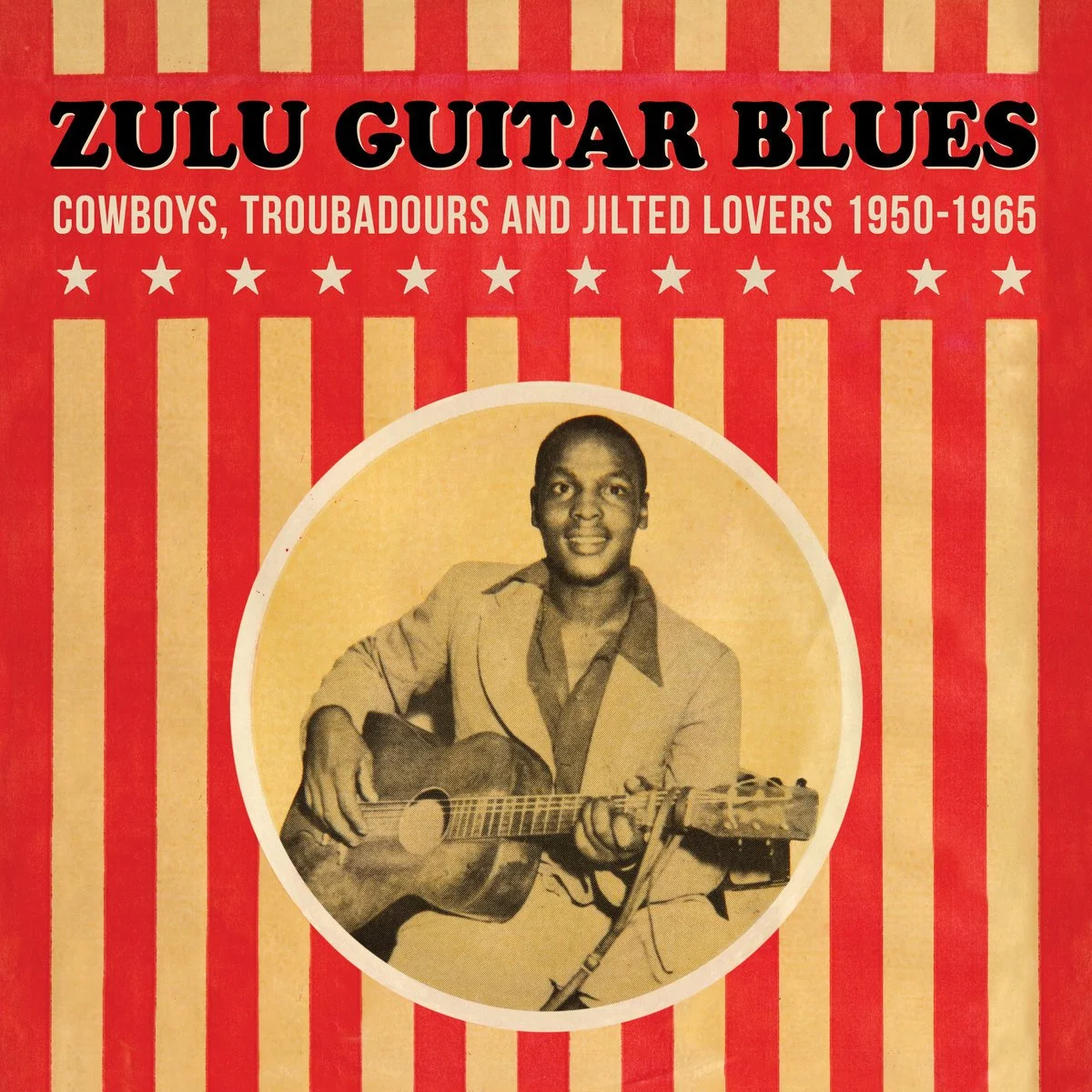

Zulu Guitar blues, oui mais à part Ted !

L'Autre Quotidien

Texte intégral (807 mots)

Au moment où un tas de crétins issus des trois religions monothéistes voudraient vous seriner qu’en dehors d’eux - et une obéissance stricte à leurs desiderata passéistes - , votre vie n’a aucune autre valeur que celle qu’ils veulent bien leur attribuer ; il est temps de venir réécouter le blues de l’Afrique du Sud à l’heure de l’apartheid. Ce que cette compilation fournie du label Matsuli Music vous offre à grands coups de cordes souvent aigrelettes. Des histoires qui en racontent de toutes autres que celles audibles à la première écoute.

Sans cette compilation de chansons sauvées et magistralement restaurées à partir de rares disques 78 tours en gomme-laque, peu de gens pourraient imaginer la beauté et la diversité des racines de la musique zouloue à la guitare qui ont émergé entre 1950 et 1965. Des conteurs et des musiciens de talent s'approprient des personnages hors-la-loi, réutilisent la country, la musique western, hawaïenne et d'autres styles pour élargir et remettre en question notre conception de la « guitare zouloue ». A jouer pour déjouer le carcan.

Vingt-cinq chansons (18 sur vinyle) nous plongent dans les profondeurs de l'expérience des migrants. Les traductions dans les notes de pochette nous offrent un aperçu de la combativité, de la mélancolie et du chagrin, le tout teinté du paternalisme qui encadrait la vie des chanteurs sous le joug de l'apartheid.

Le courant sous-jacent du mbaqanga dans de nombreuses chansons subvertit l'esprit vagabond de la musique country et western en une fugacité chargée de nostalgie. Quelque chose d'irrémédiablement perdu a poussé à un mélange d'idées et de cultures pour donner un sens à travers des actes ingrats de divination musicale. Sans le vouloir, ils ont été propulsés dans le rôle d'anti-héros, où déjouer la concurrence pour les amants est aussi important que d'échapper aux Black Jacks (les policiers municipaux de l'apartheid) et à leurs informateurs. Un peu à la manière du “Dancin in the Streets” de Marvin Gaye chanté par Martha & the Vendellas, qui servait de bande son aux manifestations pour les droits civiques aux USA à la même période.

Compte tenu de la période de répression politique dont cette musique est issue, on peut supposer que la spécificité de la narration a largement contribué à échapper à la censure. Mais même lorsque les mots sont absents, l'expression musicale suggère un arc narratif.

La plupart des bandes originales ayant été délibérément détruites ou perdues, les techniques modernes de transcription et de restauration à partir des disques shellac originaux permettent de restituer le son original avec une clarté sans doute inégalée. Et comme il n’y pas de clips, on vous laisse juste avec le son; histoire de vous vous refaire vous-même l’histoire que voudrez poser sur ces sons. Enjoy !

Jean-Pierre Simard, le 11/11/2025

Various Artists - Zulu Guitar Blues, Cowboys, Troubadours & Jilted Lovers - Matsuli Music

10.11.2025 à 19:52

Des flirts virtuels avec des fiancées imaginaires ou comment se vivent les amours artificiels au Japon par Agnès Giard

L'Autre Quotidien

Texte intégral (2672 mots)

Les partenaires artificiels sont-ils des «solutions innovantes» au «problème de la solitude» ? Alors que les technologies de l'empathie se développent (servies par un discours marketing fallacieux), le Japon se peuple de présences aimantes qui fournissent la matière d’un jeu à grande échelle. Ce jeu consiste à faire comme si les créatures imaginaires étaient non pas des instruments au service de l’humain mais des êtres surnaturels à chérir, voire à vénérer, afin que se manifeste leur puissance opérative. Comme le montre Agnès Giard, il s'agit de prendre au sérieux ce jeu qui, renversant le paradigme utilitariste, procède d'une volonté de «croire» en l'existence d'une dimension parallèle .

Les Amours artificielles au Japon

Au Japon, le nombre de mariages n’a jamais été aussi bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Par contraste, un nombre croissant d'hommes et, surtout, de femmes se mettent en couple avec des partenaires fictifs dans le cadre de mises en scène visant à brouiller les frontières qui séparent le jeu du réel.

Comment comprendre ce phénomène ? Depuis l’explosion de la bulle économique dans les années 1990, il est devenu difficile de fonder un foyer. Acculées au célibat ou forcées de souscrire à un modèle matrimonial périmé, des millions de personnes tentent de trouver le bonheur dans les bras d’êtres venus de la « Deuxième Dimension » (ni-jigen), c’est-à-dire de la fiction. Le mouvement rassemble une frange croissante de la population qui, pour faire face au stigmate, détourne les rituels et le vocabulaire du sacré afin de rendre un culte aux personnages. Pèlerinages, cérémonies d’invocation, autels portatifs, collecte d’icônes, offrandes, funérailles : l’ouvrage se penche sur toutes les formes de religiosité développées au sein de cette contre-culture, afin de révéler l’ampleur d’un phénomène aux allures d’holocauste symbolique.

Les nouvelles générations brûlent leur navire. Elles se vouent à l’amour pour les personnages, dans l'espoir non seulement d'atteindre le bonheur (même le plus illusoire en apparence) mais de changer le système en proposant, depuis les marges, des systèmes de valeur plus « désirables » et d'autres manières d'être au monde.

Pour matérialiser sa bien-aimée à taille humaine, Kondō Akihiko s’est procuré un corps de love doll et a fait faire une tête par un artiste spécialisé.

Ce livre porte sur les liens amoureux que des humains nouent avec des personnages.

Au Japon, un nombre croissant d’hommes et de femmes se mettent en couple avec des fiancées virtuelles ou des petits copains fictifs dans le cadre de mises en scène visant à brouiller les frontières qui séparent le jeu du réel. Le mouvement rassemble des gens qui, vivant seuls et sans enfants, sont jugés responsables de la dénatalité et, à terme, de l’effondrement du pays. On les accuse de causer de la chute à venir du système. Pour faire face au stigmate, cette frange de la population emprunte aux rituels religieux ses pratiques et son vocabulaire afin de rendre un culte aux personnages. Pèlerinages, cérémonies d’invocation, autels portatifs, adoration d’icônes, dépenses somptuaires nommées «offrandes», rituels de dévotion : l’ouvrage se penchera sur toutes les formes de religiosité développées par cette contre-culture, afin de révéler l’ampleur du phénomène mais surtout sa dimension quelque peu théâtrale d’holocauste symbolique.

Les nouvelles générations se vouent à l’amour pour les personnages, de façon spectaculaire (en se dépensant tout entières). A quoi bon faire des économies puisqu’on n’aura pas d’enfant ? Plutôt que de se battre pour un système qui dysfonctionne, la stratégie consiste à proposer, via les personnages, de nouveaux standards de vie à deux et de nouvelles formes de relation homme-femme.

L’artiste Wataboku met en scène une jeune fille nommée Sai, inventée sur le modèle de celle à qui, lycéen, il n’a jamais osé se déclarer.

Après cette introduction conséquente proposée par l’autrice (même) qui risque de vous ouvrir à des abîmes de perplexité, nous vous proposons de la retrouver en interview la semaine prochaine, pour tenter de comprendre ce que le virtuel peut avoir de tentant, comme paravent ou simulacre à la vie privée ( mais de quoi ? ) On vous laisse sur votre faim , et avec l’occasion de subir un vrai choc culturel. See ya next week !

Agnès Giard éditée par Jean-Pierre Simard, le 11/11/2025

Agnès Giard - Les amours artificiels au Japon, flirts virtuels et fiancées imaginaires - éditions Albin Michel

10.11.2025 à 18:47

Les contrastes de Photo Days 2025

L'Autre Quotidien

Texte intégral (7692 mots)

« Vous n’échapperez pas à la photo » est le slogan de l’édition 2025 de Photo Days en Novembre. Et, effectivement on y parcourra peut-être 88 expositions, 44 rendez-vous, 120 visites guidées et plus de 180 artistes exposés grâce à de nombreux partenaires, privés comme institutionnels.

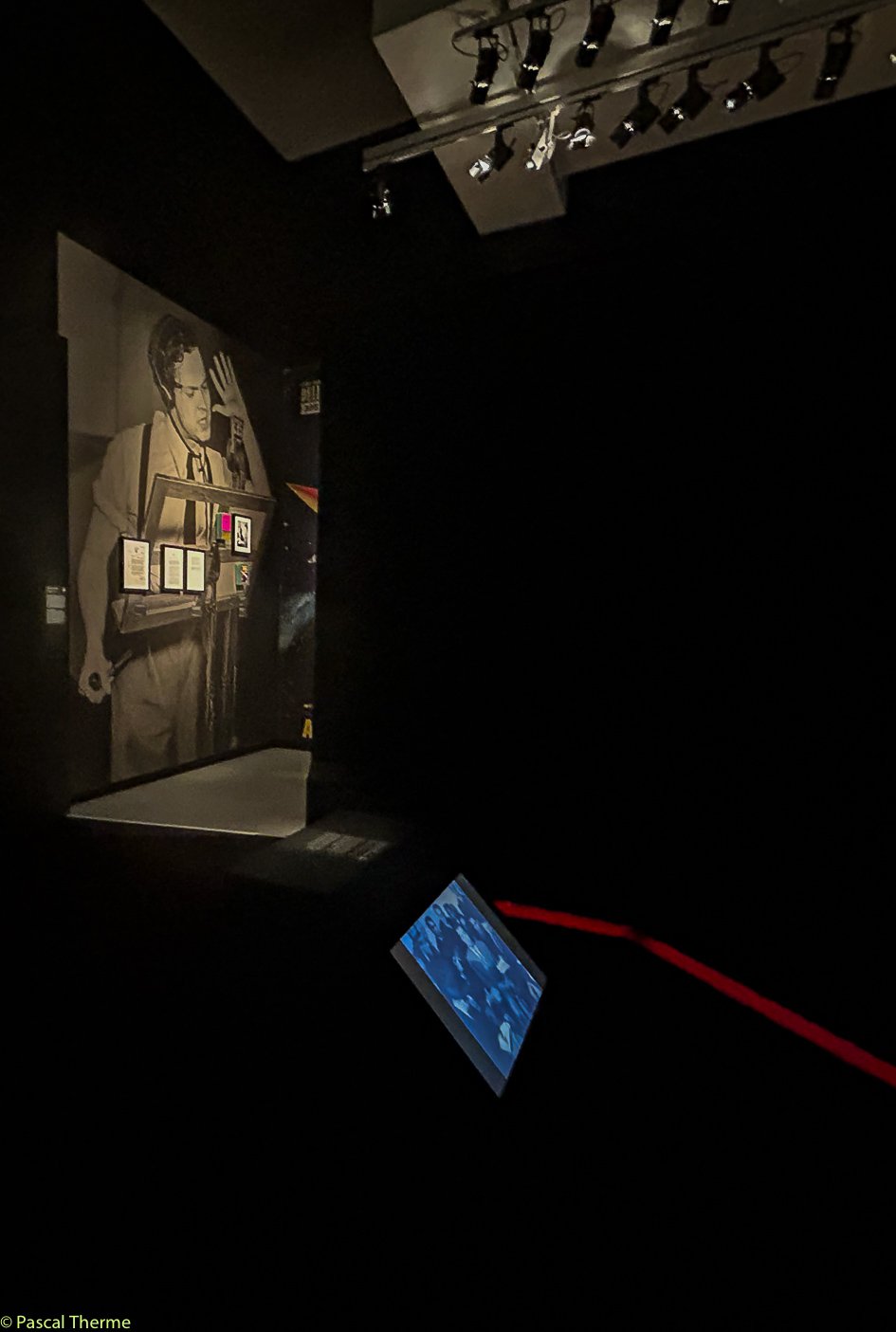

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025

Emmanuelle de l’Ecotais, docteur en Histoire de l’art, spécialiste internationale de l’œuvre de Man Ray, secondée par une équipe conséquente dont Camille Gajate, dirige le festival Photo Days, depuis 2020, date de sa création. Le festival Photo Days fédère chaque année en novembre musées, institutions culturelles, galeries, fondations, foires et festivals.

On peut constater par l’usage des superlatifs employés que le festival se pense comme un agent puissant du paysage culturel actuel, toujours dynamique. C’est d’ailleurs ce que prouve cette 6e édition, qui s’adjoint six nouveaux lieux d’exposition, la Sorbonne Artgallery et la Rotonde Balzac de la Fondation des Artistes, le cinéma Le Louxor, le Studio Harcourt, la Chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière, et L’École des Arts Joailliers. Les valeurs du Festival sont en tout point dans le vent et remarquables, respect de la parité et mixité, défense de la scène artistique française, productions locales et écologiques, politique éditoriale soutenue par la fondation Antoine de Galber, nombre conséquent d’artistes exposés depuis sa création… dont Bernard Plossu, Jane & Louise Wilson, Anaïs Tondeur, Valérie Belin, Nancy Wilson-Pajic, Yann Toma, Georges Rousse, Véronique Ellena, Sophie Hatier, Juliette Agnel….

Tout le programme sur https://photodays.paris/

C’est le cas précisément pour cette sixième édition de, entre autres, Paolo Ventura, promenade de nuit à la Rotonde Balzac, Juliette Agnel, La susceptibilité des roches à l’école des Arts Joailliers, exposition qui se tient au Rez de chaussée de l’Hôtel de Mercy-Argenteau où se tient Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, dans une résonance revendiquée par les deux expositions, mais est-ce si certain?

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025

Exposition « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois

À L’École des Arts Joailliers Hôtel de Mercy-Argenteau, Paris.

« L’École des Arts Joailliers, en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, présente à partir du 6 novembre 2025 une rétrospective dédiée à la collection du grand écrivain français du XXe siècle Roger Caillois. L’exposition « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois » plonge dans cette relation intime de l’écrivain au monde minéral. À travers près de 200 spécimens issus de sa collection, dont de nombreuses pièces sont montrées pour la première fois, le parcours révèle la richesse de la pensée de Roger Caillois en faisant dialoguer les pierres et ses écrits. » DP

Il m’ a semblé que les pierres dansaient dans les vitrines comme des objets célestes en orbite autour de cette terre que Roger Caillois célèbre comme cette Terre Mère, généreuse, terre du Vivant et dans cette expérience de lévitation, j’ai cru entendre lointainement cet écho du chant des pierres au creux de la terre, dans la lente progression du temps. Ouvrir les yeux, écouter, entendre, lire les mots de Caillois, pour découvrir qu’il s’agit tout autant ici, d’une exposition de minéraux, aussi magnifiques soient-ils que de la conversation audacieuse et singulière à laquelle Roger Caillois convie ses hôtes en les introduisant à cette poétique ensorcelante et lumineuse d’un émerveillement permanent dont cette collection est un témoignage précieux, un passage de témoin, une expérience au creux et au sein de la matière vivante.

Les Pierres et les mots, les idées, les concepts joueront donc à voyager au sein de cette intimité rêvée en laquelle se nidifie le rêve porté par ce chant des pierres aux noms des matières, agates, dendrites, pyrites, quartz, béryl, jaspes, aux noms de pays et d’histoire, pierre de Chine, pierres de l’antiquité, pierres du jardin cosmique. Nombreux seront les amateurs de pierres étranges, de pierres singulières, à pouvoir s’émerveiller des pierres qui enferment un secret aussi vieux que le temps et dont le visiteur est un dépositaire de quelques minutes, inversant ce ciel des comètes où se vit la trace de leur fulgurent passage. Ainsi se trouver en présence de ces pierres autorise à se plonger dans le miroir d’un temps géologique anti-historique, dans une appréhension de l’Immémorial et de trouver en ses formes particulières, en ses couleurs, en ses aspérités, tout un travail d’orfèvrerie réalisé par un temps qui échappe à la conscience et dont l’image est un oiseau au cœur battant qui dort au creux d’une montagne, dans sa fragilité poreuse et pourtant solide, en cette eau de la pierre qui éclaire et qui chante.

Encore faut-il pouvoir imager ce travail des millénaires, des millions d’années que ce bijou venu à paraitre au regard est enfin remonté des profondeurs, dans un voyage fait de pressions mécaniques, de chaleurs intenses, de purifications, d’anoblissements et de ferveurs, même si ces chants sous la lune sont parfois, dans certaines civilisations anciennes, un secret de la naissance du monde, une cosmogénèse, c’est-à-dire un univers évolutif et convergent, où Dieu se révèle d’abord comme l’avenir absolu, à travers un seuil d’extase; lire ici que la Nature est en tout point l’Origine et que les pierres semblent douées d’une vie propre, évolutive, qu’elles se réparent…tout au long de leur longue vie, qu’elles se transforment.

« Une sorte de réflexe pousse le savant à tenir pour sacrilège, pour scandaleux, pour délirant, de comparer, par exemple, la cicatrisation des tissus suivants et celle des cristaux. Cependant, il est de fait que les cristaux comme les organismes reconstitue, leur partie mutilées, accidentellement, et que la région lésée bénéficie d’un surcroît d’activité régénératrice, qui tend à compenser le dommage, le déséquilibre, la dissymétrie créé par la blessure.… Je sais, comme tout le monde, l’abîme, qui sépare la matière inerte de la matière vivante. Mais j’imagine aussi que l’une, et l’autre pourraient présenter des propriétés communes, tendant à rétablir l’intégrité de leurs structures, qu’il s’agisse de matière inerte ou vivante. » Cartouche de l’exposition.

Deux approches se dissocient sur la forme et sur le fond, partant de la même intention de rendre compte des correspondances entre certaines pierres, gemmes. Si l’écriture de Roger Caillois, ô combien étoilée, révèle ce que la psyché humaine doit au merveilleux de notre attachement au monde des pierres, l’inertie de l’imaginaire poétique se construisant dans une relation humaniste, l’exposition qui lui est consacrée, magnifique en donne et la preuve et la ferveur. Ici deux cent pierres et gemmes sélectionnées, dans une exposition didactique, poétique, formidable réjouissent le visiteur, devenu courtois compagnon de Caillois en son esprit libre et joaillier.

Portfolio édité https://pascaltherme.com/portfolio/roger-caillois

LA SUSCEPTIBILITÉ DES ROCHES PAR JULIETTE AGNEL

Juliette Agnel a choisi de faire tout autrement. Elle a privilégié de soumettre un corpus de dix sept gemmes à un dispositif photographique type studio photo , fond de même couleur bleu pétrole, lumière globale sans ombre, procédé uniformisant, sans visiblement établir une rêverie poétique issue de la vibration du secret et de l’invisible chant qui couronne la puissance tellurique, stellaire des pierres. Un silence se fait , là, où tout est tu.

Dans cette imparité de traitements, dont l’absence de coupe des pierres à la susceptibilité dormante, comment révéler cette présence de l’invisible, pourtant fondamentale à en croire le texte de présentation de l’exposition, qui revendique un acte qui n’a pas lieu réellement, laisser le cœur écouter les palpitations du temps qui s’égraine dans la pierre, pouvoir y lire pourquoi cette ligne blanche, fortifie t -elle cette couronne noire par la veine ainsi échue dans la pierre même, tout chemin d’abondance faisant lectures des courses, des lignes aimantes, séduisantes, dans l’inertie du rêve habile à les porter. (description d’une coupe de pierre de Caillois) Le rêve habile est pénétrant, il voit le chemin du monde, il est aimant, amant, aimanté; le regard butte, la pierre reste opaque, le mystère n’est plus!

Ne fallait-il pas alors prendre avec soi, le secret en motif pour écouter au plus profond du silence, par l’après-midi d’un faune, dans la lumière courbe du jour, le décillement des yeux, pour lire en son secret, le chemin de lumière, ici prométhéen, là végétal, animal, toujours paysage… ne fallait-il pas alors aller à la rencontre du mystère, rendez-vous bien particulier pour voir, accéder, photographier ces présences qui ont grandi dans l’ombre épaisse et sous la terre, pour pouvoir en vivre instinctivement, la susceptibilité ordonnée et connaissable dans une reconnaissance mutuelle… l’établir par une autre photographie, sans doute en noir et blanc, afin que sourde ce que Rimbaud dit du jardin qui soudain s’illune, la présence poétique de la pierre en sa mystérieuse raison, en son magnétisme, dans sa magnitude. Il est des entreprises difficiles, quasi prométhéennes, qui sont aussi les forges du futur, la découverte des pôles.

Un voyage s’était fait entre la Géode de Pulpi, en Andalousie, dans la découverte de l’énergie apaisante, magnétique des cristaux de sérénité, prélevés dans la grotte aux parois translucides et les silex affleurant dans le jardin de sa maison à la campagne, voyages au centre d’une terre dont les portes avaient été franchies au Groenland, six années plus tôt, comme si Juliette avait établi avec ce monde silencieux et précieux des pierres, un voyage initiatique, chamanique dont l’ample mouvement vernien s’accomplissait dans un don, celui de d’une moisson bien étrange, une récolte des silex en son jardin comme un sel qui vient et qui affleure… Il y a dans cette aventure ce que la terre porte à la fois de ces rêveries de la volonté et de celles du repos, l’ombre portée de Jules Verne, un processus quasi magique digne du roman.

Cependant une grande frustration m’a étreint, sorti des lectures des pierres de Caillois, étais-je bien dans ce même enchantement à la présentation des photographies de Juliette…ou n’était-ce qu’un rendez-vous manqué, était-il aussi question pour Juliette d’approcher la capacité des pierres à générer des images, à s’épanouir en un processus anagogique, (élévation du point de vue, de l’âme vers les choses célestes) dans une forme de transfert aimable, reliant le processus du Vivant à tout un imaginaire, actif et pertinent, à un ordre secret du Monde, à une architecture où se répondent microcosme et macrocosme.

Sur le plan de l’intention, on ne pourrait en douter, sur le plan de la réalisation, le résultat semble beaucoup plus problématique; c’est sans doute ce que Marta Ponsa évoque dans son texte de présentation, cette incapacité humaine de percer les secrets qui sont cachés dans la pierre, alors qu’il est question aussi des forces mystiques et alchimiques contenues dans la matière. La seule présentation des pierres dans le dispositif de la photographe était-il en capacité d’approcher ce mysterium, ces mysteria, ces vérités supérieures révélées à la raison ou son propos était-il seulement de nous mettre en présence de celui-ci, via la photographie?

La Susceptibilité des Roches par Juliette Agnel… Dix sept photographies sur fond bleu semblent témoigner d’une difficulté à percevoir ces pierres photographiées devenues silencieuses, sans plus d’invisibilité active comme si un constat avait figé leur pouvoir d’émettre cette beauté particulière qui anime en profondeur leur mystère et les rend au delà de leur état actuel, témoin d’un travail qui remonte à la Création, au Cosmos, et, suprême conscience, dont elles sont parts actives et symboliques.

Les Pierres n’ont cessé d’enchanter les hommes depuis l’aube de l’humanité, c’est donc qu’elles ont ce pouvoir secret que Roger Caillois a distingué par ses textes littéraires et poétiques, en donnant une sensibilité élective, à travers un regard éluardien, assez universel à leur présence indéfectible , il écrit dans la préface de Pierres ed. nrf, poésie/Gallimard « je parle des pierres: algèbre, vertige et ordre, des pierres, hymnes et quinconces, des pierres dard et corolles, orée du songe, ferment et image.... »

Juliette Agnel la susceptibilité des roches. ÉCOLE DES ARTS JOAILLERS PARIS.

Ici, sur fond bleu, les pierres reposent dans cette photographie quasi objective, dans une uniformité de taille, (visiblement les différences , de taille et de poids, qui sont ce que la pierre est, ne sont pas prises en compte par la photographie) de lumière globale, sans qu’aucune lecture de l’identité de chacune ne soit a minima le lieu d’une approche singulière et poétique dans une lecture joyeuse, précise, enchantée, vibrante et vivante.

Pour ma part je n’ai pas vraiment compris pourquoi ce traitement uniformisant avait été nécessaire à l’expression de la photographe, étant peu habile à noter chaque correspondance éventuelle, à chaque interprétation possible, du rêve majeur afin que quelque chose du mystère, du vivant (tiens! alétheia…) puisse se dévoiler, se poétiser, en naître et que la photographie en soit dialectisée, que la photographe en soit plus éclairée, récipiendaire inspirée et active, face à l’Infini, l’Immémorial.

Et pourtant…! comment ne pas repenser à ses travaux précédents, à ce voyage dans la grotte d’Arcy sur Cure, aux étoiles, le poids de la terre, ?

je cite mon propos issu d’un article écrit à cette occasion: « je parle ici des arbres qui sont avec le ciel étoilé, les ferments de l’expérience photographique de Juliette Agnel. C’est en ces images, déjà périphériques, rapides, puis lentes, à la recherche des secrets de la nuit, de la nuit éveillée, de ce qui s’est dérobé au regard diurne pour apparaître sous ce jour différent, dans ce repos, cet abandon, ce sommeil, mais à la manière des surréalistes, le regard vivant, les yeux fertiles. »

La Susceptibilité des Roches, Juliette Agnel

On se souvient de la nuit talismanique des pharaons noirs, issue du Soudan, de ces pyramides à l’éternité sage, qui faisait le rêve déjà des romantiques, de ces Orients Nervaliens, présences de la nuit au fond des nuits, voyageant giboyeuses dans une sorte de rapport aimanté, quand le texte échappe, que l’image accorde …. ce, en quoi, tout se succède et s’ensuit dans le travail photographique de cet esprit qui va à l’enchantement. Tout alors songe à indexer aux étoiles ce poids de la Terre, comme un conte philosophique accordant l’expérience du monde au repos aigu de la nuit…et à ses chants, reliance des images qui en naissent, certitude, incertitude de ce qui fuit et révèle…adoubements d’aubes… »

Une continuité existe t -elle entre ce livre l’invisible et la présente exposition, j’écrivais à l’époque: « N’y a t-il pas chez Juliette ce désir de tutoyer l’infini, de dialoguer avec ces puissances augurales, pour pousser la porte de ce Sacré dont parle étrangement les Monts d’Arrée traversés de ces forces telluriques, cosmiques qui les ont préservés jusqu’à maintenant ?

Était-il question de servir ce rêve minéralogique, issu du romantisme allemand, Novalis, Schiller, caressé par Breton, encore mobile en ces temps de fureur et si présent dans les âmes des artistes, des poètes cherchants, au souffle marmoréen, dont cette exposition est aussi le témoignage….

….et plus qu’on ne serait tenu de le penser quand on retrouve dans cette définition des qualités précises qui font l’amant éprouvé; l’ amant de la nature, défini ici, en ces disciples à Saïs, pour faire unanimité, Novalis écrit « Un long et infatigable commerce, une libre et sage contemplation, l’attention portée aux moindres signes et aux moindres indices, une vie interne de poète, des sens exercés, une âme pieuse et simple, voilà les choses essentiellement reprises du véritable amant de la Nature, et sans lesquelles nul ne verra prospérer son désir. » Les Disciples à Saïs.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.

L’AVENTURE DE PAOLO VENTURA, PROMENADE DE NUIT, carte blanche de Photo Days.

Depuis 2020, Photo Days organise avec la Fondation des Artistes des expositions photographiques au sein de la Rotonde Balzac, un lieu chargé d’histoire situé dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild. Après rénovations au gout d’un orientalisme séduisant la Rotonde Balzac, accueille cette exposition dans une intimité et une proximité charmante. Ré-édité chaque année Photo Days programme un artiste en ce lieu, ici, Paolo Ventura expose une petite série d’images entre négatif et positif noir et blanc faisant dialoguer » fiction, mémoire et architecture, dans une mise en scène délicatement fantastique. » DP

Plus d’informations : www.fondationdesartistes.fr

Présentation du travail de Paolo Ventura et propos de l’artiste suite à cette présentation in Vivo par Alain Sayag, à la rotonde Balzac.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.

On pourrait également commenter ce qui anime le processus de production, réalisé avec un smart phone, de jour à travers une déambulation, à la lecture de ce Paris haussmanien, ce Paris de Baudelaire et de Balzac, des salons littéraires, cadre historique de ce XIX ème siècle si riche, si bruissant de cette fureur romantique des Happy Fiew, à l’élégance tangible, au succès redoutable, revenus, ici, en fantôme, dans un pratique innovante et scripturale.

En effet Paolo Ventura refonde un négatif sur cuivre à partir du fichier numérique, retravaille le ciel en le masquant de noir, retire l’activité diurne de la ville, passants, voitures, tout élément de ce présent envahissant et déchu, pour entrer dans une vision plus théâtralisée, plus conceptuelle, plus objectivée, plus architecturale, faisant des grands bâtiments la toile de fond d’un lieu entre Jour et nuit, entre deux mondes, deux réalités, idéalement entre négatif et positif par la valeur de ses gris, se signalant avant tout comme un artefact idéal de la ville Lumière, épurée, tirée à quatre épingles par ses lignes de force, disponible à tout fantasme, à tout film même, qui puisse se superposer au constat de la réalité quotidienne. Il faut visiblement à Paolo la réverbération de son nom dans l’Aventure reste toujours en devenir idéalement, même quand elle s’est formalisée dans un projet abouti et reclassé comme un chapitre d’une vie qui s’écrit à travers l’Art et ses productions. On croiserait volontiers Beckett ou Barthes, Calaferte ou Modiano, dans ce décor idéal propre à s’acquitter de toute invitation intéressante, profilant dans cette échéance le faux col d’une ville monde échue aux artistes et aux joies d’une société qui est avant tout s’est mise à paraître à force de désirs et d’applications.

Ces tirages, épreuves ont la force des objets chinés au fil des jours, chez l’antiquaire, comme s’il s’agissait d’un aventure littéraire rapportée ici grâce aux vues issues d’un lointain passé, modernes pour autant et qui seraient ré-apparues, suite à la succession de différentes périodes de disparition, aux yeux de l’écrivain, dans une succession de situations et d’aventures issues soit du Nouveau Roman à la Robbe-Grillet, soit du roman policier ou encore de ces planches de Tardi sur ce Paris échu, mais persistant, comme la possibilité de leur appartenance à la succession d’une personnalité à la Breton, dans une vision où l’artiste est déjà ce personnage de roman qui accompagne cette photographie dans ce prisme du temps, qui joue avec sa matérialité.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.

Cette plasticité des épreuves photographiques m’évoque une sorte de somnambulisme actif, de rêve éveillé très sur-réalisant, dans une mantique de conteur, statut d’un Jeu romanesque et romancé, dont la fusion avec ces épreuves, à la technique mixte, enfouit et rénove ce Paris perdu, comme s’il s’agissait d’un décor, d’un film étrange, comme pris à cette épissure du temps fictif de sa déambulation, de sa promenade de nuit, de ses différentes époques mais dans son architecture, comme si l’architecture avait ce pouvoir d’un rêve où tout le vécu de la ville au XIX ème se soit concentré, glissé invisiblement dans les pierres et qu’à leur simple évocation après que ce travail de plasticien ait eu lieu, Paolo Ventura pouvait en solliciter le souvenir précis et voyager au sein de ces substances, rêve incroyable et profond. Paris, ville monde au centre du Temps et Paolo Ventura, artisto, poète visionnaire en son alchimique travail de résonances magnétiques…et singulières.

On s’attendrait à une sorte de formule magique, un Sésame ouvre toi qui évoque, voire plus, ces dimensions parallèles où le roman, l’histoire appelle ce marcheur en ces déambulations, inversants le cours du jour en nuit claire, à la netteté optique redoutable, comme une preuve de l’extra lucidité du voyant ou de celui, qui, à l’entrée des foires se faisait passer pour tel…dans ce jeu de querelles entre la fiction, le théâtre, la photographie, et ce Paris qui ne cesse de jouer à cache cache avec son statut de héros et de personnage central, toujours énigmatique, propre à recevoir de toute époque leurs légendes et leurs romans.

Pascal Therme, le 11/11/2025

Les contrastes de Photo Days 2025

10.11.2025 à 18:33

Victoria Ruiz et ses photographies vibrantes, à la convergence de la spiritualité, la nature et la performance

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1948 mots)

« Pour moi, les costumes ont toujours fait partie intégrante de tout », explique Victoria Ruiz, photographe et artiste multidisciplinaire. « Culturellement, j'ai grandi au Venezuela en considérant les costumes non pas comme quelque chose de distinct de la vie quotidienne, mais comme quelque chose qui y est profondément ancré, en particulier à travers le prisme du carnaval. Le carnaval est dans notre sang. Ce n'est pas seulement une fête, c'est une façon d'exprimer l'histoire, la résistance, la joie et le chagrin. En fin de compte, un costume est quelque chose que l'on porte et qui raconte une histoire. »

© Victoria Ruiz, shared with permission

À travers des images saisissantes et saturées, Ruiz exprime sa fascination pour la nature, la danse, la spiritualité et la religion africaine diasporique. Citant les systèmes de croyances des Amériques tels que la Santería-Ifá, le Candomblé, l'Umbanda et l'Espiritismo, l'artiste explore l'histoire et la résonance culturelle de la religion en tant que modes de résistance et d'adaptation. Ces croyances mélangent souvent « les traditions spirituelles africaines avec des influences indigènes et coloniales », explique-t-elle dans un communiqué.

Actuellement basée à Londres, Ruiz s'inspire de ses expériences d'enfance à Caracas, la capitale du Venezuela, où elle et sa famille ont été confrontées à la fois à des pratiques ancestrales nuancées et à une violence politique urgente. « J'ai grandi entourée de personnages, certains issus de traditions folkloriques, d'autres de scènes plus troublantes comme la répression militaire ou policière », raconte l'artiste à Colossal. Elle poursuit :

J'ai très tôt compris que les uniformes étaient aussi des costumes. Ce que les gens portaient pendant ces moments de violence ou de protestation créait des symboles puissants. C'était une sorte de carnaval sombre. Et je suis devenue très curieuse de savoir ce que ces vêtements signifiaient et comment ils pouvaient inspirer la peur, le pouvoir ou la solidarité.

© Victoria Ruiz, shared with permission

La musique et la performance sont au cœur du travail de Ruiz. Depuis son plus jeune âge, elle a étudié le ballet, le flamenco et la danse contemporaine, mais ce n'est qu'après avoir déménagé à Londres et commencé à collaborer avec des danseurs que les éléments de sa pratique ont vraiment commencé à prendre forme. « Les voir incarner les costumes, les animer par leurs mouvements et leurs intentions, a transformé toute ma pratique », explique-t-elle. « C'est devenu un moyen de donner vie aux pièces et de créer une narration immersive et émotionnelle. »

© Victoria Ruiz, shared with permission

Ruiz travaille avec toute une gamme de tissus et de matériaux, tels que des fleurs artificielles et d'autres accessoires, en fonction du thème de la série. Elle réutilise souvent les costumes afin de mettre l'accent sur la durabilité. « Chaque costume et chaque image sont une porte vers le divin ; c'est une offrande visuelle, une invocation spirituelle », explique Ruiz. « Ce sont mes propres interprétations de la façon dont ces forces m'ont façonnée et protégée. Je suis toujours dans ce voyage, et ce travail est une sorte de gratitude, une lettre d'amour à ces pouvoirs invisibles qui m'ont portée. »

L'artiste travaille actuellement sur une série de masques de protection, s'inspirant de l'ingéniosité des masques faits à la main utilisés lors des manifestations auxquelles Ruiz a assisté lorsqu'elle vivait à Caracas. « À un moment donné, les masques à gaz ont été interdits d'entrée dans le pays, alors les gens ont réagi avec créativité et instinct de survie en créant des masques à partir de bouteilles d'eau, de carton, voire d'animaux en peluche », explique-t-elle. « J'ai trouvé cela très puissant : cette créativité face au danger, ce besoin de résister et de survivre en créant. »

Pour en savoir plus, consultez le site web et le compte Instagram de l'artiste.

Rémy Martin, le 11/11:2025 avec Colossal

Les photographies vibrantes de Victoria Ruiz

© Victoria Ruiz, shared with permission

10.11.2025 à 18:11

Natures molles et poétiques de France Bizot

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1446 mots)

Avec son exposition Natures molles, l’artiste française pluridisciplinaire France Bizot renouvelle les grands thèmes artistiques traditionnels, comme la nature morte ou le nu, en les abordant par le biais d’une recherche poétique sur la forme, le support, la perception et à travers deux séries sur céramique et sur bois.

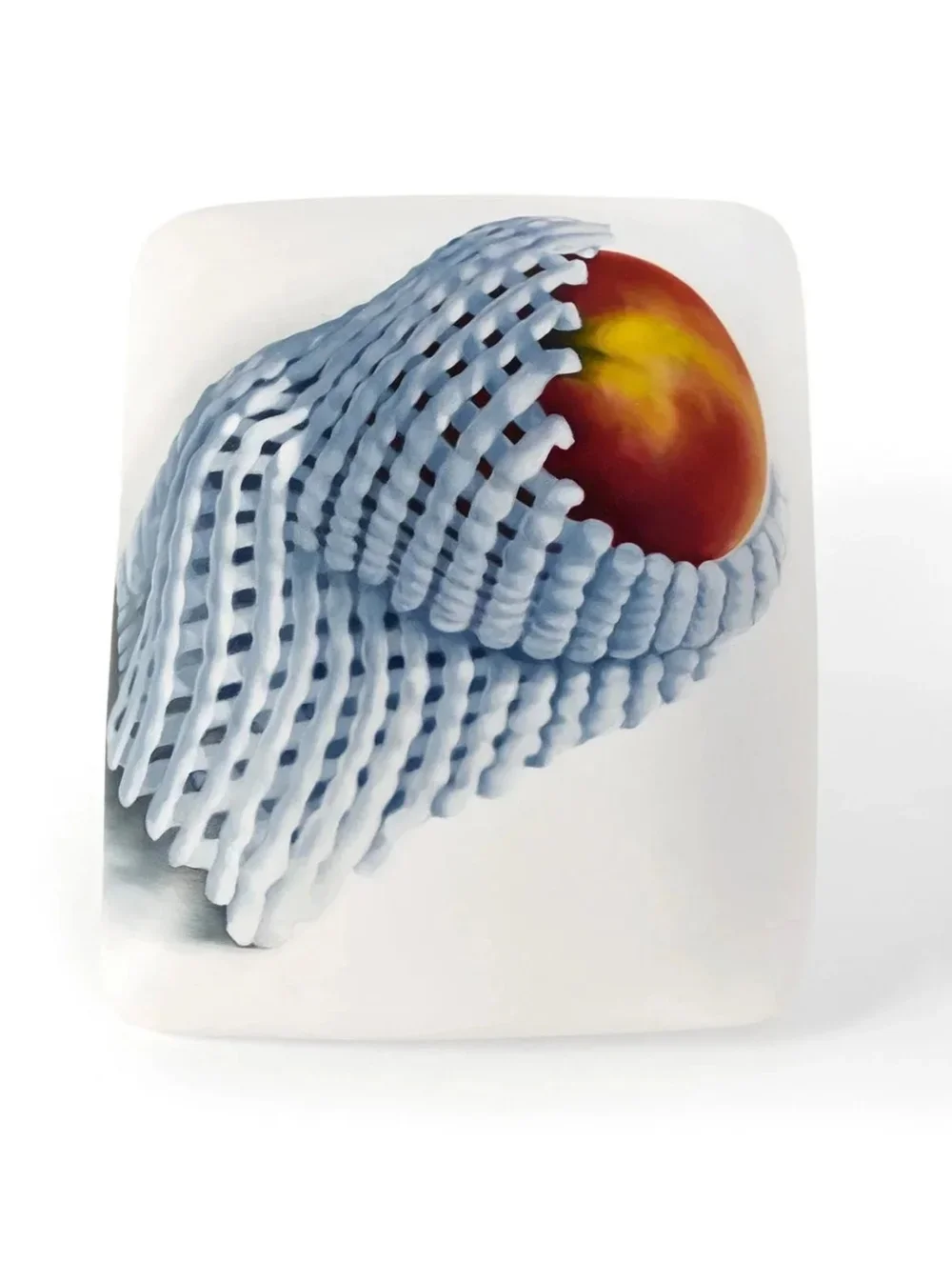

Black black, 2025. Oil painting on ceramic, 13.4 x 10.6 x 2.6 in. Peinture à l’huile sur céramique, 34 x 27 x 7 cm

Plutôt que d’étendre des huiles sur la toile, Bizot choisit comme écrin des céramiques qu’elle façonne elle-même : formes aux rondeurs presque idéales, offertes à la peinture comme des sphères fragiles et vivantes. Chaque pièce est unique, comme un retour à la terre, à la simplicité des objets du quotidien. Citrons, œufs ou encore ballons sont autant de formes familières qui évoquent les maîtres classiques, de Cézanne à Chardin, mais que l’artiste inscrit ici dans une démarche résolument contemporaine.

A côté de ce thème dominant de la nature morte, Bizot s’attache également à représenter le corps nu, à la suite d’autres grands maîtres du passé, notamment dans des odalisques maniéristes chères à Ingres ou au Parmesan.

D’ailleurs, une série de ballons de baudruche ne tisse-t-elle pas avec subtilité, un dialogue inattendu entre la fragilité des natures mortes et l’intimité troublante du nu ?

La courbe de la céramique épouse ainsi les formes peintes, créant une continuité visuelle et symbolique. Les œuvres rondes renforcent cette sensation d’apesanteur et semblent flotter sur les murs de la galerie. Les natures mortes deviennent alors des Natures molles vivantes et méditatives.

Mont Fuji (Mount Fuji), 2025. Oil painting on ceramic, 13.4 x 10.6 x 2.6 in. Peinture à l’huile sur céramique, 34 x 27 x 7 cm

En dialogue avec ces pièces, des œuvres murales sur panneaux de bois explorent eux aussi d’autres grands thèmes de la peinture classique — paysages, mains, objets — dans une approche qui interroge la matérialité, la lumière, le temps et l’ambiguïté de l’image. Ici, en rupture avec ses premières séries autour des réseaux sociaux, Bizot déplace le regard. Elle ralentit, observe, interroge la persistance d’un monde tangible face à l’évanescence numérique.

Avec cette nouvelle exposition, la peinture devient un espace de résistance silencieuse, un lieu où l’on observe autrement, hors du cadre, au plus près des formes, de la matière et du réel.

Artiste plasticienne pluridisciplinaire, France Bizot explore avec virtuosité le dessin, la peinture et la céramique. Son œuvre, à la fois poétique, exigeante et souvent teintée d’humour, interroge notamment avec acuité notre monde contemporain ultra-connecté. Ancienne publicitaire, elle maîtrise le langage de l’image avec une précision rare. Chevalier des Arts et des Lettres, elle a notamment reçu le Derwent Art Prize en 2018 pour l’excellence de son travail sur papier.

Jacques Daniel, le 11/11/2025

France Bizot - Natures molles -> 20/12/2025

Galerie Backslash 29, rue Notre-Dame de Nazareth. 75003 Paris

Ballon rose (Pink balloon), 2025. Oil painting on ceramic, 11.8 x 8.6 x 2.6 in. Peinture à l’huile sur céramique, 30 x 22 x 7 cm

10.11.2025 à 18:01

Le syndicat des éditeurs alternatifs et l’inter-orga de BD demandent l’invalidation de la reconduction de 9eArt+ à la tête du festival de la BD d’Angoulême

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3742 mots)

Depuis samedi, de nombreuses réactions de toute la profession se font entendre à l’issue de la reconduction de la société 9eArt+ comme gestionnaire de l’événement, désignée par l’association FIBD propriétaire de la marque. Et deux communiqués d’organisations professionnelles demandent des comptes suite à cette annonce.

Samedi 8 novembre était une date très attendue, car l’association FIBD présidée par Delphine Groux a annoncé son choix de reconduire la société 9eArt+ gérée par Franck Bondoux pour 10 ans supplémentaires à la tête du festival de la BD d’Angoulême [je vous invite à lire notre article complet ici pour tous les détails, explications & sources].

Hier l’inter-orga de bande dessinée ( réunissant : STAA CNT-SO, MeTooBD, La ligue des Auteurs Professionnels, ABDIL, SNAP-CGT, Future Off, Collectif des Créatrices de BD contre le sexisme, Snéad-GCT) publiait une lettre à l’attention des financeurs publics du Festival d’Angoulême [reproduite dans son intégralité plus bas].

Et ce matin un communiqué du syndicat des éditeurs alternatifs (S.E.A.) « prévient enfin que si la parole des artistes et des maisons d’édition n’est pas considérée avec tout le sérieux qu’elle mérite, les conséquences seront majeures et probablement irréversibles. Dès 2026. Puis en 2027. Et peut-être à tout jamais. De nombreuses maisons d’édition du S.E.A ont d’ores et déjà annulé leurs stands pour l’édition 2026; d’autres vont bientôt grossir les rangs. » [communiqué reproduit dans son intégralité plus bas]

De son côté, Delphine Groux publiait le 15 octobre sur les réseaux sociaux de l’association FIBD (source) qu’ « On y retrouve également l’idée insultante selon laquelle le résultat de cet appel à projet serait déjà acquis. » Mais le 8 novembre, c’est bien la société 9eArt+ qui se retrouve reconduite, avec une proposition de projet commun avec la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image.

Interrogée par Christelle LASAIRES dans La Charente libre (source), Delphine Groux explique que « le binôme est une chance pour le festival et une avancée considérable : deux compétences complémentaires. Pour les membres de jury, c’était une évidence. Nous n’avons gardé que deux finalistes parce qu’ils étaient les seuls à rassembler tous les critères.» Sans en expliquer les critères ni dévoiler les membres consultés pour ce vote : « Un jour, je prendrai le temps de leur expliquer pourquoi ils n’ont pas été retenus. »

Le syndicat des éditeurs alternatifs (S.E.A.) demande dans son communiqué, « la démission de Delphine Groux, dont l’irresponsabilité et les obstructions ont bloqué de bout en bout les échanges que les représentantes et représentants des artistes et maisons d’édition ont tenté de construire. » Ainsi que « la disparition de la société 9 Art+ et à la reprise des équipes par la future structure qui sera chargée d’organiser le festival. »

L’inter-orga de bande dessinée conteste « fermement l’attitude autoritaire de Madame Groux à la présidence de l’association du FIBD, et nous dénonçons le manque de transparence dans la procédure d’appel à projets lancée par cette association.

Madame Groux continue d’agir comme si le festival était sa propriété et qu’elle pouvait le gérer comme bon lui semble, en dépit de l’argent public investi et en dépit des appels réitérés des auteur·ices, qui restent la cheville ouvrière de cet événement. »

Pression sur les pouvoirs publics

On apprend également dans ce communiqué du syndicat des éditeurs alternatifs que « Franck Bondoux a adressé aux partenaires publics un courrier de menaces dans lequel il les prévient qu’il les attaquera en justice pour faire annuler la procédure et réclamer des dommages et intérêts si 9° Art+ n’était pas reconduit » dans un courrier en date du 25 septembre 2025.

Dans un article de Morgane Jacob sur France info (source) on peut lire la réaction de Franck Bondoux : « Interrogé sur ces différentes accusations, Franck Bondoux rejette tout en bloc. Il affirme avoir « tendu la main » aux instances représentatives des auteurs pour trouver des solutions, tout en attendant des « revendications plus concrètes de leur part. » Il demande également davantage de preuves pour étayer les reproches qui lui sont faits. Enfin, le directeur du FIBD regrette de ne pas y avoir répondu plus tôt : »On essayait de protéger l’événement, je pense qu’on a eu tort, on aurait dû parler plus tôt. » Franck Bondoux s’est engagé à quitter ses fonctions à l’issue de l’édition 2027 du festival. »

L’inter-orga de bande dessinée interpelle justement ces pouvoirs publics : « Les financeurs publics n’ont guère été plus écoutés et cela soulève une question grave : dans ce contexte, allez-vous remettre en cause le choix du vainqueur désigné par l’association du FIBD ou valider les conditions de cette mise en concurrence ?

Existe-t-il un consensus sur ces questions au sein de vos différentes institutions ?

Pour nous, auteur·ices de bande dessinée et autres acteur·ices qui faisons vivre cet événement, notre position est claire : tant que 9eArt+ sera là, nous refuserons de participer au festival. »

De son côté, le S.E.A. souligne « Les partenaires publics (à l’exception de l’Etat) ont cru bon de valider cette combinaison éruptive sans consulter l’interprofession. Ils veulent croire à la promesse qu’a faite Franck Bondoux de se retirer de la direction du festival après l’édition 2027. C’est ne pas tenir compte du fait que Franck Bondoux détient la société 9° Art+, la société Partnership Consulting (en charge des partenariats commerciaux), ainsi que la marque 9° Art+ – une marque devenue radioactive pour une grande partie de la profession, comme son dirigeant. »

1️⃣ QUEL AVENIR POUR LE FESTIVAL D’ANGOULÊME ?

Lettre ouverte de l’inter-orga de bande dessinée ( réunissant : STAA CNT-SO, MeTooBD, La ligue des Auteurs Professionnels, ABDIL, SNAP-CGT, Future Off, Collectif des Créatrices de BD contre le sexisme, Snéad-GCT)

À l’attention des financeurs publics du Festival d’Angoulême :

la DRAC Nouvelle-Aquitaine,

le Centre National du Livre,

la Région Nouvelle-Aquitaine,

le Département de la Charente,

la Communauté d’agglomération de GrandAngoulême

et la Ville d’Angoulême,

Mesdames, Messieurs,