Accès libre

16.05.2024 à 15:37

« Technopolitique » d’Asma Mhalla : la démocratie du « nous contre eux »

Irénée Régnauld

Texte intégral (3289 mots)

Du pamphlet à l’enquête issue de travaux académiques en passant par l’essai, des dizaines d’ouvrages mêlant technologie et politique sont publiés chaque année. C’est un domaine aussi foisonnant que médiatiquement sélectif car peu, parmi ces titres, sont affichés sur les chaînes grand public. Le livre d’Asma Mhalla, docteure en études politiques et experte au sein du think tank libéral Institut Montaigne, Technopolitique – Comment la technologie fait de nous des soldats (Seuil, 2024) atteint cet objectif. La thèse, plutôt sensationnaliste, n’y est pas pour rien : la technologie se militarise et prend d’assaut nos cerveaux. Il faut réagir, repolitiser la question, refonder les bases d’une démocratie nouvelle. Si le projet peut par moments faire écho aux critiques de la surveillance généralisée ou de l’hubris technophile, il déplie une vision contestable de la démocratie (martiale) et du citoyen (soldat), le tout principalement basé sur la défiance vis-à-vis des puissances non occidentales. Au prix de quelques oublis.

Spectre de « l’hyperguerre » et cerveaux comme champs de bataille

Technopolitique est composé de onze courts chapitres dont les premiers exposent la boîte à outils conceptuelle de l’autrice. En synthèse : les technologies de « l’hypervitesse » menacent les démocraties libérales, infiltrent les moindres interstices de nos vies, jusqu’à véroler de l’intérieur la construction d’un régime de vérité partagé. En cause, un projet de « Technologie Totale (…) par sa volonté de puissance et de contrôle hors limite » (p. 13), indifférent aux opinions politiques, compatible avec « tous les clivages et antagonismes traditionnels » (p. 36), et surtout, en voie de militarisation. Le risque, en revenir à un « état Hobbesien de violence primaire » que seul le « retour du politique » (p. 14) pourrait contrecarrer. Ce qu’il faudrait faire : « nous mettre d’accord sur un nouveau récit démocratique » (p. 26).

Au cœur de l’ouvrage, les thématiques abordées sont plurielles, dépliant une variété de controverses devenues classiques dans le champ des critiques du numérique. Tout y passe donc : le poids financier des « Big Tech » et leur co-dépendance avec le Pentagone, les idéologies toxiques de la Silicon Valley (« long-termisme », « effective altruism », qui affectent de Sam Altman à Peter Thiel, sans oublier Elon Musk), les errements de la police prédictive, en passant par la reconnaissance faciale dont les garde-fous restent bien fragiles. Mhalla continue un combat entamé de longue date contre la surveillance généralisée, de Russia Today à Quotidien en passant par Télé Matin, et rappelle avec justesse que « d’ici à 2026, le marché mondial de la reconnaissance faciale devrait par exemple peser plus de 11 milliards de dollars » (p. 215).

Autre sujet brûlant : le rôle des réseaux sociaux, invasifs, favorisant ici et là l’ingérence de puissances étrangères dans le quotidien, jusqu’aux périodes électorales. Une « guerre cognitive » gronderait, avec pour champ de bataille nos cerveaux, nouvelles cibles bientôt altérées par les implants Neuralink (Elon Musk) dans le but de « lire vos pensées et de modeler votre esprit » (p. 126) : une forme de guerre de l’opium 2.0. Le point de fuite : une augmentation des thèses complotistes réunies sous la formule « Internationale conspirationniste » (p. 132), et un inévitable éclatement social caractérisé par des crises à répétition, dont ont témoigné la tentative de prise du Capitole en 2021, l’épisode des Gilets jaunes ou encore celui des émeutes en banlieues pour le cas français (p. 204). Réseaux sociaux dont il serait souhaitable de « repenser l’entièreté des modèles économiques » (p. 112), mais dont il ne faudrait pas se départir dans ces sombres moments de déclin démocratique, car « déserter cette partie de l’espace public [X – ex Twitter] au moment où nous avons le plus besoin de repères et d’informations fiables, n’est-ce pas une lâcheté ? » (p. 112).

La diversité du « nous » est diluée dans un conflit civilisationnel surplombant. Marx, mentionné par l’autrice, a peut-être été poussé un peu vite vers la sortie.

Est enfin rappelé le danger d’un glissement d’usages civils vers les usages militarisés. La reconnaissance faciale servant ainsi de cheval de Troie pour générer son acceptabilité à des fins sécuritaires : le « ludique comme arme de guerre » (p. 125). Du particulier, l’argumentaire s’étend au global, au géopolitique, et le champ militaire n’est pas épargné : armes autonomes, drones, sur fond de guerre froide renouvelée avec la Chine en substitut fonctionnel à l’URSS. Le spectre de « l’hyperguerre » (notion empruntée à John R. Allen et Amir Husain) menacerait, avec un point de mire funeste : la délégation de l’usage de l’arsenal atomique à l’intelligence artificielle (crainte presque aussi vieille que l’arme atomique elle-même, en réalité).

En plus des risques liés à la convergence déjà consommée de l’intelligence artificielle et des armées, sont pointés les enchevêtrements entre intérêts publics et privés, faisant émerger un dilemme insoluble entre « Big Tech » et « Big State », la relation entre les deux étant « liquide, variable, lunatique, ambivalent[e] » (p. 150). Parmi les réponses proposées : mettre à distance toute naïveté et « “armer” cognitivement le citoyen-soldat », apprendre à « naviguer en eaux troubles » dans une « démocratie symbiotique » et « désirante » (p. 53), alors qu’il serait devenu presque impossible de renouer avec des questions simples telles que « qui me parle ? » et « d’où me parle-t-on ? »

Le fond et la forme : qui est « nous » ?

Par-delà la collection de faits retenus, principalement depuis la presse généraliste, Mhalla propose différentes grilles d’analyses et autres concepts de son invention pour interpréter la période. Marx tout d’abord, est mobilisé pour sa vision des rapports superstructure/infrastructure, (débouchant sur la notion de « MétaStructure » – la mise en donnée du monde – et « d’InfraSystème » – les infrastructures matérielles) mais aussitôt enterré pour le reste de son oeuvre, car ce nouveau couple « acte la disparition du concept de classe. » (p. 43). Un triptyque « économie, technologie et idéologie » est également introduit pour « passer de la théorie à la pratique sans perdre en complexité » (p. 57). On ne discutera pas ici plus avant la fiabilité et l’utilité de cette terminologie qui fait déjà grincer des dents dans certaines sphères académiques (voir notamment, le texte de Dominique Boullier pour le média AOC « Technopolitique ou l’art de la pêche au gros », où il est avancé que les « gros concepts » sont là pour « sidérer le lecteur »).

Cet excès sémantique est évidemment discutable, et interroge avant tout la nature de l’ouvrage qui, loin des standards académiques, est à classer dans la catégorie « essai » (un registre situé à la page 260). Cela n’est en rien un problème si deux conditions sont réunies : la clarification statutaire préalable (rendue objectivement floue par le titre de « chercheuse » qualifiant parfois l’autrice1), et le travail probatoire auquel tout essayiste – chercheur ou non – est censé se prêter.

Pour qui est déjà familier du sujet, il est clair que Technopolitique n’est pas d’une folle générosité en matière de citations. Peu d’universitaires pourtant spécialistes des thématiques abordées sont sollicités, laissant au lecteur averti l’impression que plusieurs portes ouvertes sont enfoncées. Mais là n’est pas la cible de l’ouvrage, qui s’adresse plutôt à un lectorat disposant de quelques notions de base en science politique, comme le retour à l’état de nature de Hobbes (dont une multitude de travaux ont montré qu’il s’agissait d’un mythe, études des peuples pré-étatiques à l’appui2). L’un dans l’autre, élargir le débat à des sphères non expertes n’est pas un mal : ce qui compte, c’est la nature du propos.

Là où la forme rejoint le fond d’une manière plus percutante encore – justifiant cet écart vers la méthode – est dans l’usage systématique d’un « nous » non situé. Si le procédé a l’avantage d’embarquer les lecteurs dans un récit qui les concernerait tous au même degré, c’est un choix qui est loin d’être neutre, puisqu’il s’agit bien de bâtir à travers lui la réponse aux problèmes évoqués par Mhalla tout au long du livre. Ainsi, des interrogations aussi simples que « où devons-nous nous situer » (p. 18) et « Comment préserver notre réel face à leur futur fantasmé et fantasmatique ? » (p. 101) gomment littéralement toute lecture qui dépasserait l’opposition frontale entre le projet de « Technologie Totale » (des Big Tech) et un lectorat uniforme dont on ne saisit clairement l’identité qu’à la page 230 : « Quel contre-modèle occidental souhaitons-nous revendiquer pour affirmer notre singularité, notre puissance, notre pouvoir d’attractivité ? » Le « nous » équivaudrait donc à l’Occident (Europe et États-Unis) face à la Chine – un « nous contre eux », en somme.

Dès lors, on ne trouvera que très peu de passages dans Technopolitique qui soient de nature à « complexifier » les liens entre technologie et politique du point de la variété des citoyens et travailleurs qui profitent des progrès techniques ou qui en pâtissent. La représentation syndicale par exemple, reste hors-champ dans la démocratie selon Asma Mhalla, tout comme sa déconstruction politique après des décennies de néolibéralisme, aux États-Unis comme en France. Toute la diversité du « nous » est diluée dans un conflit civilisationnel qui surplombe tout et tous. Il y aurait pourtant beaucoup à dire sur ce qui relie un ouvrier d’une usine de Foxconn à un manutentionnaire d’Amazon dans un entrepôt à Belfort : Marx a peut-être été poussé vers la sortie un peu vite.

L’horizon nationaliste de la « technopolitique »

C’est en fin d’ouvrage, après un étalage de faits bien documentés, dont la plupart font consensus (et quelques autres non), que l’autrice déploie un projet politique concret. Tout au long du livre, les promesses d’un renouveau collectif ont été distillées : « nous allons devoir collectivement décider de ce que nous souhaitons faire de ces technologies » (p. 104), « Au-delà des billevesées de comptoir, que souhaitons-nous réellement en faire ? » (p. 229), etc. Ce projet s’illustre sur deux plans : une série de propositions qui concernent les usages dans la sphère individuelle, puis une vision plus globale de ce que devrait être une démocratie dans un techno-monde en crise.

Parmi les pistes avancées, l’usage des écrans chez les jeunes qu’il s’agirait de limiter pour « amortir le danger symbiotique entre le réel et le virtuel » (p. 257), les réseaux sociaux qui pourraient faire l’objet de campagnes de sensibilisation massives pour inviter à ne pas réagir « dans les cinq secondes » qui suivent l’exposition à un contenu (p. 250), la surveillance qui appellerait à une « “troisième voie sécuritaire” occidentale » (p. 223). Si les sujets ont le mérite d’être posés, Mhalla ne tranche pas toujours, ou reprend des idées déjà en l’air : voilà 10 ans qu’on nous conseille de désactiver nos notifications, de faire des jours « sans téléphone », de passer l’écran en noir et blanc, etc.

Quant aux défaillances de la modération en ligne, on pourrait regretter que ne soient pas ouvertes plus complètement des solutions collectives et citoyennes, un peu effleurées mais pourtant prometteuses. Côté surveillance, les constats sont justes mais l’autrice s’arrête au milieu du gué : l’inefficacité des dispositifs de surveillance étant bien documentée et traitée dans l’ouvrage, promouvoir leur abolition aurait pu s’entendre – a minima, citer la principale association qui en fait un combat (la Quadrature du Net) aurait pu orienter le lecteur. La ligne de crête : ne pas pointer du doigt les coupables (en dehors des promoteurs de la « Technologie Totale », principalement situés aux USA, car en dehors d’eux, « personne n’est à blâmer », p. 225).

Sur un autre plan, Asma Mhalla propose d’inclure à la discussion la société civile, cite le philosophe pragmatiste John Dewey à plusieurs reprises, dans l’idée d’injecter une « dose de participation “civile” via les ONG », se référant dans un même élan aux propositions d’Emmanuel Macron consistant à assurer une « co-régulation entre États et plateformes lors du Forum sur la gouvernance d’internet en 2018 » (p. 237). À cette « dose » démocratique à « injecter », répond donc un projet plus ample, celui d’une alliance entre « Big Tech » et « Big State » : « L’organisation de la riposte aura au moins autant besoin de l’État que des “Big Tech” dans une relation davantage complémentaire qu’antagoniste » (p. 141). Si certaines conditions sont posées à cette capitulation (et notamment « l’inter-nationalisation » des « Big Tech » dans le but d’en faire des « bien communs immatériels propres aux pays de l’Alliance » p. 239), reste un paradoxe, celui d’avoir longuement déplié la liste des controverses suscitées par ces mêmes « Big Tech » au cours de la décennie passée (Facebook, Clearview, Palantir et tant d’autres), pour finir dans leurs bras, pour ne dire sous leur joug – en postulant que ceux-là se laisseront faire quand il s’agira de les mettre au service du bien commun.

Cette idée se double d’une proposition plus générale encore : assumer juridiquement la fusion Europe / États-Unis et sa composante civilisationnelle, à travers une « “souveraineté élargie”, une co-gouvernance transatlantique solidaire, une Alliance Technologique de nouvelle génération à laquelle le citoyen, le Big Citizen, prendrait part en se présentant directement face aux deux autres pôles, Big Tech et Big State » (p. 231). Comment ? L’autrice ne renseignera pas tellement plus le lecteur – un recours aux travaux académiques en matière de participation aurait pu permettre de combler ce vide, voire d’éviter les pièges d’une participation citoyenne certes souhaitable mais souvent instrumentalisée et sans conséquences sur le réel3.

Un levier puissant pour susciter l’émoi, resserrer les rangs et lever une « armée citoyenne » (p. 250) est en revanche identifié : le drapeau. Pour gagner la « bataille du vrai », écrit Mhalla, il faut gagner celle de l’imaginaire et des récits, « ne pas taire la menace » (p. 252), « recréer le sentiment de fierté et d’appartenance, de résistance » (p. 253). C’est là où commence la figure du citoyen-soldat : non pas dans la défense des valeurs démocratiques dans l’absolu, moins encore dans la contestation des rapports de production inégaux qui concernent aussi l’intelligence artificielle, ni même dans l’identification de technologies répondant à des besoins fondés en raison et compatibles avec l’impératif climatique, mais bien dans l’opposition à un ennemi. Technopolitique fait au fond sienne une devise connue : « si tu veux la paix, prépare la guerre. »

La couverture médiatique de Technopolitique demande à aller plus loin que la remise en cause des éléments de langage qui s’y trouvent, le magnétisme de ses superlatifs, le manque de sources ou d’historicisation qui tend parfois à présenter les continuités comme des ruptures (à commencer par exemple, par la dualité des technologies). Asma Mhalla pose un certain nombre de constats qui peuvent être partagés. Acte de changements d’échelles réels et de la nécessité d’opérer des arbitrages quant à l’usage objectivement délétère de certaines technologies, au sein des États occidentaux comme depuis des puissances étrangères.

Sur le fond, ce sont deux questions majeures qui doivent être opposées à l’autrice. D’abord, un certain déterminisme qui conduit à interpréter tous les maux de l’époque comme émanant des technologies, passant outre le reste des contextes sociaux qui motivent et alimentent une « fatigue démocratique » : conditions de travail, répartition des richesses, place des médias libres et indépendants, comportement des « élites », jusqu’à l’urbanisme ou encore la montée de partis racistes. La technologie ne fait pas tout. Ensuite, il convient d’interroger la pertinence d’un changement d’échelle « démocratique » basé sur un non-dit ou un non-assumé : l’idée d’un inévitable choc de civilisations, dont les perspectives pacificatrices pour le « citoyen-soldat » sont pour le moins incertaines, le forçant à s’engager dans un nationalisme technologique aveugle à la complexité de nos histoires collectives et individuelles, et dont les principaux ressorts sont l’exclusion et l’éternelle course à la puissance, précisément celle où s’enracinerait le projet de « Technologie Totale ».

Notes :

1 On notera que les appellations et titres retenus par les journalistes pour qualifier un auteur, peuvent lui échapper.

2 On ne donnera ici qu’un seul exemple, avec David Graeber, David Wengrow, Au commencement était, Une nouvelle histoire de l’humanité, Les liens qui libèrent, Lonrai, 2021.

3 Le champ de la « Démocratie technique » aborde cette question depuis plusieurs décennies, avec des conclusions en demi-teinte et des propositions diverses pour gouverner démocratiquement les choix technologiques. Voir notamment Yannick Barthe, Michel Callon, Pierre Lascoume, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001. Sur la limite des formats participatifs, voir également Manon Loisel et Nicolas Rio, Pour en finir avec la démocratie participative, Textuel, 2024.

15.05.2024 à 21:23

Voitures électriques : la leçon de politique industrielle de la Chine à l’Occident

Paolo Gerbaudo

Texte intégral (5696 mots)

Dépassant Tesla, le géant chinois BYD est devenu fin 2023 le plus gros producteur de voitures électriques au monde. Des années durant, il a prospéré sur un modèle néo-fordiste d’intégration verticale, lui assurant un contrôle sur l’ensemble de la chaîne de production – profitant de la dynamique de délocalisation et de sous-traitance qui prévalait en Occident. Les subventions étatiques de l’État chinois ont fait le reste et BYD pose désormais un sérieux défi aux Occidentaux, dans un contexte de transition énergétique où la voiture électrique est amenée à jouer un rôle croissant. Un enjeu que les États européens feraient bien de prendre à bras-le-corps, plutôt que d’accroître leurs dépenses militaires et d’attiser la psychose d’un nouveau conflit mondial. Article de Paolo Gerbaudo, initialement publié sur Phenomenal World, traduit par Piera-Simon Chaix.

À la fin des années 1970, les voitures japonaises de marques encore méconnues telles que Toyota, Mazda, Datsun et Honda submergeaient les marchés occidentaux. La haute qualité des produits, les performances en matière de consommation d’essence et les prix raisonnables ont – dans le contexte du contrecoup des chocs pétroliers – rendaient ces marques extrêmement populaires. Les parts de marché des fabricants nationaux ont alors diminué, tandis qu’entrepreneurs et syndicats s’insurgeaient face à cette concurrence considérée comme déloyale.

Face au « choc japonais », les pays occidentaux répliquèrent par des mesures protectionnistes. Pour limiter l’impact concurrentiel sur leur industrie automobile, les États-Unis et le Royaume-Uni ont négocié avec le Japon des quotas volontaires à l’importation, tandis que les pays européens adoptaient des mesures du même ordre. Mais ce n’était qu’un premier pas vers une transformation en profondeur de l’industrie occidentale. Dans une tentative désespérée pour regagner leur compétitivité internationale perdue et pour apaiser les revendications grandissantes de leurs travailleurs, des entreprises du secteur automobile commencèrent à imiter leurs rivaux japonais dans le monde entier. La « méthode Toyota », exposée par l’ingénieur industriel en chef de l’entreprise, Taiichi Ohno, devint l’implacable mantra de tout manager industriel digne de ce nom – alors même que les business schools d’Amérique du Nord commençaient à enseigner les méthodes Kaizen et Kanban de la production dite « à flux tendu ».

Cette évolution culturelle, parfois décrite comme un processus plus large de « japonisation », a servi de catalyseur à l’adoption de ce que les sociologues ont fini par appeler les « stratégies de management post-fordistes ». Centrées sur la flexibilité et la réduction des coûts, ces stratégies rejettent les modèles de production à intégration verticale sur lesquels se reposaient les leaders américains et européens du secteur automobile dans les années 1950.

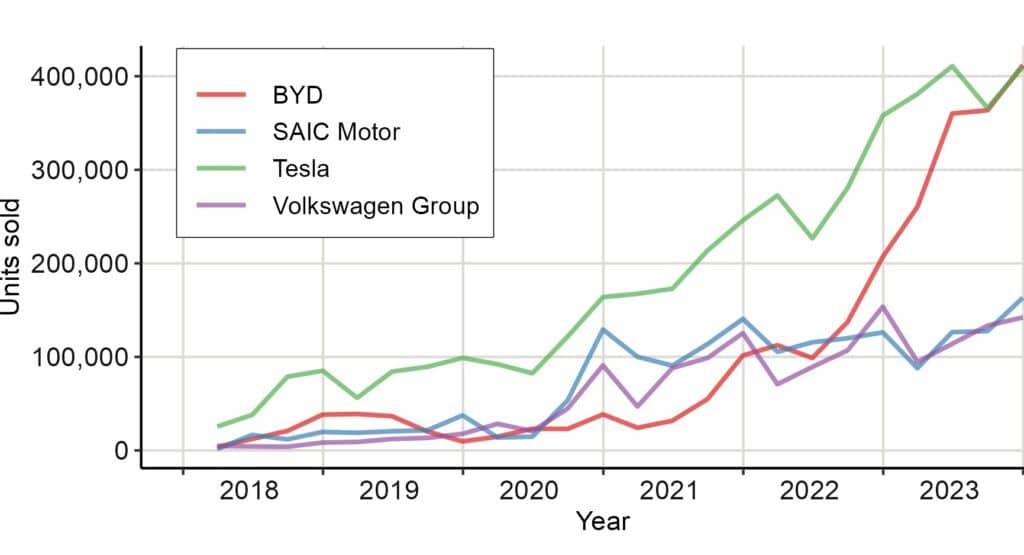

Près de cinquante ans après ce « choc japonais », l’industrie automobile contemporaine est à présent confrontée à un bouleversement bien plus systémique, que nous pourrions appeler le « choc du véhicule électrique chinois ». Jusqu’à encore récemment, l’industrie automobile chinoise, considérée comme une pâle copie des modèles occidentaux et japonais, attirait peu l’attention. Pourtant, elle a fini par atteindre une qualité remarquable dans le secteur stratégique des véhicules électriques, tout en proposant des prix compétitifs. En 2023, les 3 millions de véhicules à nouvelle énergie (catégorie réunissant véhicules électriques à batterie et véhicules hybrides, ndlr) du géant chinois BYD ont permis à ce dernier de coiffer Tesla au poteau sur le nombre de voitures électriques vendues. Et cette même année, les exportations chinoises de véhicules à nouvelle énergie ont augmenté de 64 %. Grâce à de bonnes ventes de véhicules à moteurs à combustion interne et à la hausse de la demande russe induite par les sanctions occidentales, la Chine a déjà dépassé le Japon en tant que plus gros exportateur d’automobiles du monde.

Les stratégies adoptées par les gouvernements occidentaux face à ce nouveau défi concurrentiel, dans un secteur depuis longtemps considéré comme un baromètre des prouesses économiques, sont une question centrale pour le XXIè siècle. Aux États-Unis comme dans l’Union européenne, la percée des véhicules électriques chinois a suscité des accusations de pratiques déloyales. Annonçant en septembre dernier une enquête sur les liens entre aide étatique et succès chinois dans ce secteur, Ursula Von der Leyen a affirmé que celle-ci résultait d’une « manipulation de marché ». Dans le même ordre d’idées, Joe Biden s’est engagé à empêcher les véhicules électriques chinois d’« inonder [le] marché [américain] », tandis que Donald Trump a décrit l’impact des voitures électriques chinoises comme un « bain de sang » économique.

Derrière ces remarques incendiaires se trouve une transformation industrielle non moins significative que celle impulsée par les fabricants japonais d’autrefois. La percée de l’industrie des véhicules électriques chinois a non seulement été permise par de généreuses subventions gouvernementales, mais aussi par de profonds changements de stratégie et d’organisation – en particulier par la résurgence notable de l’intégration verticale, que ce soit au niveau de chaque entreprise ou de l’État.

BYD constitue une manifestation emblématique de cette évolution. L’entreprise a en effet cherché à contrôler tous les aspects de la chaîne de valeur, depuis la technologie des batteries – son cœur de métier originel – jusqu’aux puces électroniques, en passant par les mines de lithium et les rouliers (navires transportant des voitures, ndlr). Enfin, l’entreprise bénéficie d’un coût de la main-d’œuvre significativement plus faible en Chine qu’au Japon, en Allemagne ou aux États-Unis.

Cette approche néo-fordiste a permis à BYD de tirer les coûts vers le bas, tout en coordonnant et en accélérant l’innovation pour plusieurs composants essentiels. De plus, cette approche a permis à l’entreprise d’atténuer les incertitudes opérationnelles et de remédier aux pénuries de différents facteurs et services entrants, comme celle des puces électroniques qui se prolonge depuis 2020.

En parallèle, le gouvernement chinois favorisait l’intégration verticale au niveau national. L’objectif fixé par le plan « Made in China 2025 » – dont l’ambition est de renforcer la suprématie technologique chinoise – est que 80 % de la chaîne de valeur des véhicules électriques soit effectivement située au sein du pays. Bien que le modèle soit susceptible de changer en fonction de l’évolution des relations au sein de l’entreprise, ce tournant vers une « réintégration » et un « re-internalisation » est lourd d’enseignements pour l’avenir de la politique industrielle.

La révolution du véhicule électrique

Selon la célèbre formule du théoricien du management américain Peter Drucker, l’industrie automobile est « l’industrie des industries ». Pendant plus d’un siècle, la fabrication de voitures s’est érigée en baromètre du développement industriel, mesuré à l’aune de la complexité des facteurs entrants, des industries complémentaires nécessaires et des exigences élevées en termes de capital et de connaissances.

La production automobile est non seulement dépendante des secteurs de l’extraction, des produits chimiques, de l’acier et de l’électronique, mais aussi d’une armée de techniciens et d’ouvriers, de machines et d’usines. C’est une industrie qui est confrontée à une barrière économique démesurée et implique des risques entrepreneuriaux majeurs. Tout ceci explique pourquoi relativement peu de pays peuvent prétendre rejoindre le club fermé des fabricants automobiles. Ces obstacles sont encore plus importants lorsqu’il est question de véhicules électriques.

Les véhicules électriques, de même que d’autres technologies « vertes », ne sont pas entièrement nouveaux. Au tournant du vingtième siècle, certaines des premières automobiles étaient propulsées par de rudimentaires batteries plomb-acide ; un tiers des voitures qui circulaient à New York en 1900 étaient électriques. Mais les véhicules à essence ont pris le pas grâce à une meilleure autonomie et à une vitesse plus importante – sans compter son coût de fonctionnement moindre, permis par un pétrole abondant et bon marché. Ces dernières années, cette suprématie du moteur thermique a été sérieusement remise en question.

Outre des performances plus sportives (à l’encontre de la perception du grand public), les véhicules électriques ont des coûts de fonctionnement plus faibles, coûtent moins cher en maintenance et en réparation, sont plus commodes à utiliser et font moins de bruit. Les économies réalisées sur ses coûts de fonctionnement sont éloquentes : les coûts de recharge des véhicules électriques devraient « diminuer les coûts énergétiques d’un véhicule de 50 à 80 % à l’horizon 2030 par rapport à un véhicule à essence comparable ». Bien sûr, en parallèle du déploiement technologique et infrastructurel, des désavantages majeurs perdurent : un coût initial d’achat important, une autonomie moindre, un temps de recharge long et, dans de nombreux pays, des bornes de recharge en nombre limité.

Les batteries électriques constituent – pour reprendre un terme qu’affectionnent les économistes de l’innovation – une « technologie habilitante » des véhicules électriques, mais elles constituent aussi leur goulet d’étranglement potentiel. La batterie lithium-ion, inventée en 1991, a pu se prévaloir de sa taille plus réduite et de sa puissance supérieure pour prendre la place de sa prédécesseure au plomb-cadmium, permettant la naissance de produits jusqu’alors impensables : smartphones, tablettes, aspirateurs, voire des véhicules dits de « micro-mobilité » tels que des vélos et scooters électriques. Le recours à la batterie lithium-ion pour alimenter les véhicules électriques a eu des conséquences proprement révolutionnaires. Depuis son invention, sa densité énergétique a été multipliée par trois, tandis que le coût par kilowatt-heure baissait de plus de 90 %.

La même technologie qui, dans les années 1990, faisait fonctionner les téléphones Nokia et Motorola sert à présent à propulser des voitures, et même des bus. Sans compter que les améliorations permises par la variante lithium-fer-phosphate – sur lesquelles le chinois BYD a une grande avance technologique -, ainsi que le passage d’un électrolyte liquide à un électrolyte solide pour les batteries lithium-ion, pourraient encore améliorer les capacités des batteries.

La place centrale qu’occupent les batteries dans le secteur des véhicules électriques explique pourquoi la construction de gigafactories (immenses usines de fabrication capables de produire des batteries dont le stockage total se chiffre en milliards de watts-heures) est devenue si cruciale, de même que l’accès au lithium. Ce métal alcalin n’est pas rare dans la croûte terrestre, mais son extraction n’est économiquement viable que dans les quelques rares endroits du monde où sa concentration est suffisante. Le Chili, l’Argentine et l’Australie sont à ce titre les nations les mieux pourvues. Afin de sécuriser leur accès à cette matière première, certaines entreprises de véhicules électriques s’immiscent à présent directement dans le secteur de l’extraction du lithium, par l’achat de parts ou en tant qu’actionnaire unique.

Le nouveau Henry Ford

L’émergence de l’industrie automobile chinoise a engendré environ 140 marques différentes de véhicules électriques, mais seule une poignée d’entre elles peuvent jouer sur le terrain de BYD – qui, en 2023, est devenu le plus important fabricant de véhicules électriques au monde devant Tesla. L’entreprise a été fondée à Shenzhen en 1995 par Wang Chuanfu, un orphelin issu de la région rurale pauvre d’Anhui, qui a étudié la chimie et la science des matériaux. Par de nombreux aspects, le fonctionnement de l’entreprise évoque singulièrement une résurgence électrifiée de la logique fordiste de production de masse : un processus de production à forte intensité de main-d’œuvre, une immense armée d’ouvriers et des méthodes tayloristes d’organisation scientifique de la production.

Surtout, BYD accorde une attention toute fordiste à l’intégration verticale. En son temps, Henry Ford avait acquis des mines de fer et de charbon pour produire de l’acier, des plantations de caoutchouc au Brésil pour produire des pneus (avant que l’invention de la vulcanisation n’élimine le besoin en caoutchouc d’origine naturelle), des mines de sable de silice blanc pour fabriquer les pare-brises, les vitres et les rétroviseurs des voitures et même des forêts pour les pièces de la voiture réalisées en bois. Aujourd’hui, BYD entreprend de contrôler la production et l’assemblage des cellules de batterie, la fabrication des groupes motopropulseurs électriques, les semi-conducteurs et les modules électroniques, voire l’extraction du lithium. L’entreprise fabrique également les essieux, les transmissions, les habitacles, les freins et les suspensions des voitures « en interne ». En réplique aux immenses usines Ford de Highland Park et de River Rouge, BYD a construit de gigantesques usines industrielles destinées à la production de batteries et d’autres composants essentiels, et à l’assemblage des voitures. Quatre d’entre elles se trouvent dans la ville d’origine de BYD, Shenzhen, et vingt autres en Chine, tandis que plusieurs nouvelles usines sont en cours de construction à l’étranger, de la Hongrie au Brésil.

BYD entreprend de contrôler la production et l’assemblage des cellules de batterie, la fabrication des groupes motopropulseurs électriques, les semi-conducteurs et les modules électroniques, voire l’extraction du lithium.

Pendant toute la première partie du vingtième siècle, l’intégration verticale a permis à Ford et à d’autres entreprises de réduire leurs coûts d’intermédiation, de contrôler la production et de coordonner l’innovation tout au long des différentes étapes de la fabrication, depuis l’acquisition de caoutchouc et d’acier jusqu’à la standardisation des pièces et des fournisseurs. Une production importante et des salaires élevés dans le contexte d’un marché oligopolistique ont assuré des profits stables dans un environnement macroéconomique en expansion, pendant une période qui, entre la Deuxième Guerre mondiale et la fin des années 1960, a constitué l’ère dorée du fordisme.

La crise pétrolière des années 1970 a mis en évidence la rigidité d’un tel modèle industriel, alors que l’inflation des salaires et la demande en véhicules plus performants ont mis un frein à la compétitivité des fabricants d’automobiles états-uniens. Les industriels occidentaux se sont alors inspirés du modèle d’entreprises japonaises comme Toyota, qui pratiquait une production flexible à flux tendu en s’appuyant sur un réseau de fournisseurs et du personnel externe pour absorber les chocs du marché, externalisant la production de composants. Les fabricants japonais d’automobiles ont divisé la chaîne de montage en îlots de production supervisés par des équipes distinctes. Cette logique organisationnelle a permis de discipliner plus efficacement la force de travail et de désorganiser les syndicats, dont les pouvoirs de négociation se sont effondrés lorsqu’ils se sont avérés incapables de menacer d’arrêter le travail des différentes étapes de la production.

L’externalisation s’est accompagnée de la délocalisation d’une bonne partie de la chaîne de valeur vers des pays où le coût de la main-d’œuvre était moins élevé. L’économiste Raphaël Chiappani a ainsi pu déclarer que « depuis la fin des années 1980, les fabricants d’automobiles en Europe, au Japon et aux États-Unis, tels que General Motors, Ford, Toyota, Honda, Volkswagen, Audi et Daimler Chrysler, ont délocalisé et augmenté la part de leur production automobile vers des pays émergents afin de tirer partie de coûts de production moindres. » Tout cela a entraîné une « division internationale du travail », ou plutôt une « fragmentation internationale », c’est-à-dire que les différents pays se sont spécialisés dans différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement, en fonction de leur avantage concurrentiel. Dans la perspective d’améliorer la qualité tout en réduisant les coûts, cette évolution a également eu pour conséquence de rendre les fabricants d’automobiles vulnérables aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Un risque qui devrait continuer à s’accroître en cette période de tensions géopolitiques mondiales.

Le retour de l’intégration verticale

Les faiblesses de la chaîne d’approvisionnement mondiale sont devenues encore plus apparentes après la pandémie, dans un contexte d’une concurrence sécuritaire accrue. Des termes comme « délocalisation » et « internalisation » ont fait leur apparition dans le débat public. BYD constitue, à cet égard, une manifestation contemporaine fascinante de « re-internalisation » de la production nationale – et des relations que ce mouvement entretient avec les nouvelles politiques industrielles dans leur ensemble. L’entreprise adopte une structure typique de conglomérat intégré verticalement, avec une entreprise centrale (BYD Company) qui contrôle plusieurs filiales : BYD Auto, BYD Electronics, BYD Semiconductors, BYD Transit Solutions et BYD FinDreams (la branche responsable de la production des batteries et de différentes pièces de voiture). Si l’intégration verticale est un modèle partagé avec d’autres concurrents du domaine des véhicules électriques, comme Tesla, BYD a atteint d’un degré d’intégration bien plus élevé que l’entreprise d’Elon Musk, qui acquiert 90 % de ses batteries auprès de sociétés comme Panasonic ou CATL (entreprise chinoise, leader mondial des batteries, ndlr). $

La production de batterie était à l’origine le cœur de l’activité de BYD, ce qui lui assure une compétence cruciale en matière de production de la pièce la plus importante et potentiellement la plus innovante des véhicules électriques.

La production de batterie était à l’origine le cœur de l’activité de BYD, ce qui lui assure une compétence cruciale en matière de production de la pièce la plus importante et potentiellement la plus innovante des véhicules électriques. À travers sa filiale BYD Semiconductors, l’entreprise contrôle aussi la production de puces électroniques, ce qui s’est révélé un atout indéniable à partir de 2020, lorsque la pénurie de puces consécutive à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a commencé. La société de Wang Chuanfu produit également ses propres pièces en métal et en plastique, a acquis des parts de Shengxin Lithium Group, le premier groupe chinois d’extraction du lithium, et cherche à acheter des mines au Brésil. BYD s’assure ainsi un contrôle sans précédent de son cycle de production. Selon l’entreprise, seuls les pneus et les fenêtres sont entièrement sous-traités. Un rapport du New York Times a mis en lumière que pour la fabrication de sa berline Seal, BYD a produit les trois quarts des pièces. Cette performance impressionnante est sans commune mesure avec le tiers des pièces que Volkswagen parvient à produire pour une voiture électrique comparable, et assure à BYD un avantage comparatif de 35 % en termes de coûts.

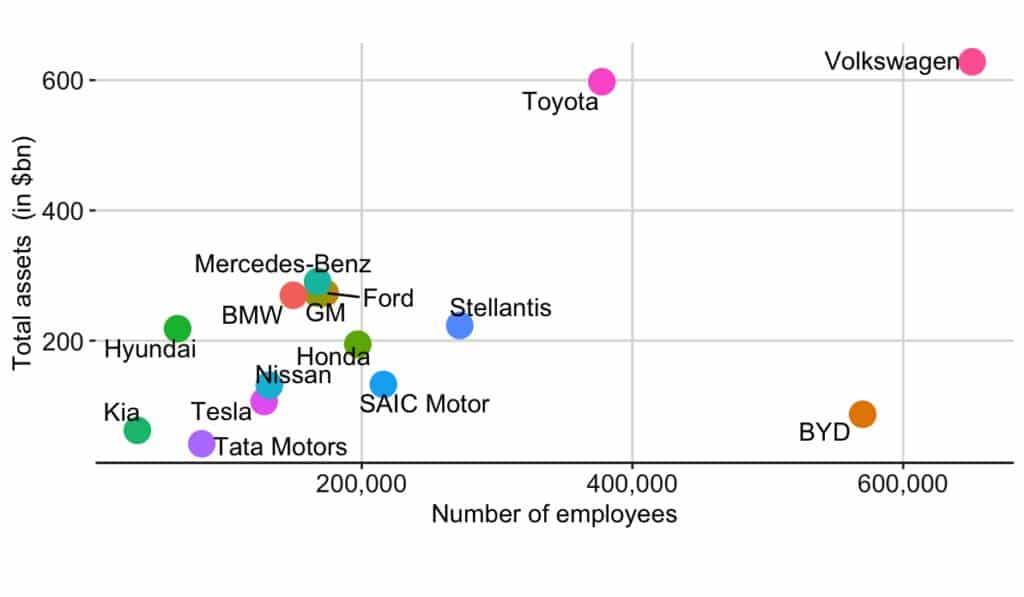

BYD est également de plus en plus active dans les étapes situées « en aval » de l’industrie automobile, c’est-à-dire la vente et les services. L’entreprise vient récemment de faire son entrée dans le secteur naval avec le lancement de BYD Explorer 1, un roulier capable de transporter 5000 voitures. Le navire n’est que le premier d’une flotte vouée à l’expansion pour permettre à BYD d’avoir la mainmise sur la livraison de ses produits. Comme dans le modèle fordiste, la stratégie d’intégration verticale de BYD nécessite beaucoup de main-d’œuvre : en seulement deux ans, le nombre d’employés de l’entreprise a doublé pour atteindre 570.000 travailleurs en 2023 (à peine en-dessous des 670.000 employés de Volkswagen et bien davantage que les 370.000 de Toyota).

Court-circuitant le modèle japonais d’une production largement automatisée impliquant des machines coûteuses, BYD a depuis longtemps fait le choix de s’appuyer sur une main-d’œuvre manuelle comparativement peu coûteuse, amenée à réaliser une myriade de microtâches. Cette faible « intensité capitalistique » s’est jusqu’à présent révélée une très bonne recette pour augmenter les revenus et les profits. Mais tout cela est susceptible de changer avec l’augmentation des coûts du travail dus à de la concurrence entre les entreprises automobiles.

Quelles leçons tirer de la politique industrielle chinoise ?

La réussite de BYD, cependant, s’appuie sur une politique industrielle au long cours. Bien que ses efforts répétés pour atteindre un « développement intensif » dans l’industrie automobile se soient souvent soldés par des déceptions, la Chine a finalement été capable d’exploiter ce que l’économiste Alexander Gerschenkron nomme « l’avantage du retour en arrière ». Tirant des leçons d’autres pays d’Asie du Sud comme le Japon ou la Corée, la Chine a engagé des politiques d’État « développementalistes » afin de passer de la production de biens bas de gamme à des biens haut de gamme, en accordant une importance particulière aux technologies « vertes ».

Les véhicules dit de « nouvelles énergies » (hybrides, électriques et hydrogène, ndlr) ont fait leur apparition dans l’agenda politique avec le dixième plan quinquennal (2001-2005). Cependant, ce n’est qu’à la suite de la crise financière de 2008 qu’ils ont « été désignés comme une industrie émergente stratégique, aux côtés du solaire et de l’éolien. » L’année 2015 a constitué un point de bascule important de la politique industrielle des véhicules électriques avec le lancement du plan « Made in China 2025 », annoncé par Xi Jimping et le premier ministre Li Keqiang. Le plan précise que « la production est le cœur de l’économie nationale, la racine à partir de laquelle le pays s’élance, l’outil de la fortification nationale et le ferment d’un pays plus fort. »

Les véhicules électriques font partie des secteurs clefs considérés comme essentiels pour la réussite à venir du pays, comme les circuits intégrés, l’équipement aérospatial et les nouveaux matériaux. Le plan recommandait en particulier que 80 % de tous les facteurs entrants nécessaires à l’industrie des véhicules électriques proviennent de Chine afin de garantir un niveau élevé d’« indépendance » dans la production des véhicules électriques. Cette incitation à un approvisionnement national a énormément façonné les stratégies de production engagées par les entreprises nationales.

La Chine occupe à présent une place en apparence imprenable dans cette industrie : 60 % des véhicules électriques produits en 2023 étaient fabriqués dans l’Empire du milieu.

La Chine occupe à présent une place en apparence imprenable dans cette industrie : 60 % des véhicules électriques produits en 2023 étaient fabriqués dans l’Empire du milieu. De plus, les entreprises chinoises surclassent leurs concurrents traditionnels en matière de coûts de production. La banque suisse UBS a ainsi estimé que BYD bénéficie d’un avantage de 25 %. Comme tous les pays, la Chine doit importer des matières premières, en particulier du carbonate de lithium depuis le Chili et l’Argentine et du cobalt depuis la République démocratique du Congo, mais elle contrôle par ailleurs des éléments essentiels de l’approvisionnement en matières critiques : plus de la moitié de la production mondiale de lithium, plus de 60 % de la production de cobalt et 70 % des terres rares proviennent de Chine. En outre, l’industrie chinoise produit plus de 70 % des pièces des cellules de batteries et des cellules de batteries.

Les deux tiers de la production mondiale de batteries ont lieu en Chine, CATL et BYD représentant plus de 50 % de la production mondiale. Cette impulsion vers une chaîne de valeur indépendante et largement autosuffisante s’est avérée visionnaire pour permettre d’anticiper les perturbations auxquelles fait face la chaîne de valeur mondiale à cause des événements climatiques extrêmes, des guerres et des rivalités croissantes entre grandes puissances. La part importante de la chaîne de valeur des véhicules électriques qu’elle contrôle offre à la Chine un avantage comparatif significatif vis-à-vis de ses concurrents, tout en lui permettant de défendre une suprématie en matière d’innovation et de propriété intellectuelle qu’elle devrait certainement atteindre dans les années à venir.

Le gouvernement chinois a encouragé ces évolutions en finançant généreusement les domaines des sciences et des technologies, par exemple avec le « Programme 863 ». Sous l’influence de l’ingénieur automobile Wan Gang, ministre de la Science et de la Technologie entre 2007 et 2018, la Chine a largement soutenu le secteur des véhicules électriques. Des joint-ventures, comme celle de SAIC-Volkswagen, ainsi que des acquisitions de fournisseurs de voitures occidentaux, ont permis au gouvernement chinois d’assurer des transferts de technologies détenues par des entreprises étrangères. Le gouvernement a également accordé des bourses ou des prêts à des entreprises automobiles pour, entre autres, créer des usines de production et prévenir les banqueroutes. L’instrument politique incontournable, cependant, est bien le recours à la subvention.

On estime ainsi qu’entre 2009 et 2017, le gouvernement chinois a dépensé 60 milliards de dollars en subventions destinés aux véhicules électriques. Les subventions destinées aux consommateurs, composées en partie de crédits d’impôt nationaux et de crédits d’impôt octroyés par les gouvernements locaux, ont été plus généreuses que les 7.500 dollars de crédits d’impôt mis en place par l’Inflation Reduction Act de Joe Biden. Les 23 gouvernements locaux chinois (19 provinces et 4 zones métropolitaines) gèrent 70 % des dépenses publiques. Leur politique industrielle consiste à soutenir les producteurs locaux en leur octroyant des bourses, des crédits à taux faibles, des fonds de sauvetage et du foncier. En outre, ils visent aussi les entreprises locales lors des passations de marchés, par exemple en passant commande de voitures fabriquées par l’entreprise automobile locale pour achalander la flotte de taxis de la région.

De plus, de nombreuses entreprises du secteur automobile sont des sociétés d’État. Celles qui sont détenues nationalement sont coordonnées par la commission de supervision et d’administration de Biens publics relevant du conseil des Affaires d’État (SASAC) et sont supposées contribuer à la mise en œuvre des objectifs gouvernementaux. Certaines entreprises d’État, telles que SAIC, BAIC et Chery, sont détenues par des gouvernements provinciaux, réputés pour le soutien qu’ils accordent à des industries défaillantes afin de protéger les emplois et les capacités de production.

Le soutien politique accordé aux « champions locaux » par les autorités provinciales et les interventions incitatives du gouvernement central ont la réputation de provoquer une surcapacité structurelle, à l’image de ce qui a eu lieu dans le secteur de l’aciérie au milieu des années 2010, lorsque le gouvernement central a finalement été contraint d’imposer des fermetures et des regroupements. S’il est possible d’envisager la surcapacité comme une perte économique, elle stimule également une lutte darwinienne pour la survie entrepreneuriale et l’innovation technologique, qui irrigue la compétitivité internationale des champions à l’export. C’est ce que nous réserve à présent le secteur des véhicules électriques, touché par de graves fragmentations. La guerre des prix qui ne saurait tarder va s’intensifier à mesure que les subventions diminueront progressivement et que la demande domestique chinoise continuera d’être faible. Cependant, en offrant aux gagnants éventuels la possibilité d’effectuer de plus grandes économies d’échelle, ce moment de vérité est susceptible de rendre les véhicules chinois encore plus compétitifs à l’international.

L’UE s’accroche encore à une vision post-fordiste et à un espoir nostalgique de ranimer la mondialisation et ses longues chaînes d’approvisionnement.

Le choix de BYD et, plus largement, du gouvernement chinois, d’embrasser une politique industrielle orientée par l’État et de recourir à une production verticalement intégrée reflète une tendance notable, bien que récente, au sein de l’économie mondiale. Joe Biden fait lui-même écho à cette tendance en s’engageant à subventionner l’industrie, tandis qu’à l’inverse, l’UE s’accroche encore à une vision post-fordiste et à un espoir nostalgique de ranimer la mondialisation et ses longues chaînes d’approvisionnement. L’enquête actuelle menée par l’UE sur les véhicules électriques chinois aboutira certainement à la recommandation d’augmenter les droits à l’importation, qui s’élèvent actuellement (avec un modéré 9 %) à un tiers des droits pratiqués aux frontières des États-Unis.

En mars 2024, l’UE a commencé à enregistrer les véhicules électriques chinois passés en douane, ce qui signifie que ces droits de douane pourraient être rétroactifs. Les droits à l’importation n’offriront cependant qu’un répit passager si aucune réflexion plus approfondie sur la structure changeante de la production mondiale n’est menée. Les pays occidentaux devraient réaliser que dans de nombreux secteurs, tels que celui des véhicules électriques, ils sont, pour la première fois dans l’histoire moderne, en mode « rattrapage » vis-à-vis de leurs concurrents plus avancés, qu’ils considèrent aussi comme des rivaux géopolitiques clés. Plutôt que de concentrer leur attention sur l’augmentation des dépenses militaires et d’attiser la psychose d’une nouvelle guerre mondiale, les pays occidentaux devraient bien plutôt prendre au sérieux le défi technologique et militaire lancé par la Chine.

13.05.2024 à 19:41

Accepter la fin des logiques de blocs géopolitiques

Didier Billion

Texte intégral (1689 mots)

Après la Guerre froide et l’ère de la domination américaine, sommes-nous entrés dans un monde apolaire ? Alors que le XXe siècle a été structuré par des affrontements entre « blocs » antagonistes, notre siècle voit-il la disparition des alliances militaires et des logiques d’alignement ? C’est l’une des thèses que défendent Didier Billion et Christophe Ventura dans Désoccidentalisation (Agone, 2023). Ils appellent à prendre conscience du moment « contractuel » en cours : une majorité de pays refuse de s’inscrire dans le sillage d’une puissance dominante, au bénéfice d’une diplomatie qui se veut « non-alignée » ou « multi-alignée ». Avec une exception, de taille : l’Union européenne.

L’article qui suit est issu d’une intervention à la conférence organisée par l’Institut la Boétie et LVSL le 30 janvier 2023 : « La désoccidentalisation du monde est-elle une bonne nouvelle ? ». Didier Billion y est intervenu aux côtés de Martine Bulard, Jean-Luc Mélenchon et Christophe Ventura.

Désoccidentalisation, Sud global, Occident collectif, The West versus the rest : ces notions sont rabâchées à longueur de plateaux télévisuels, de séminaires ou de colloques. S’il est indéniable qu’elles renvoient à des dynamiques bien réelles, elles ne laissent pas d’être insatisfaisantes.

La « désoccidentalisation » est un concept qu’il faut manier avec prudence. D’une part, pour ne pas tomber dans le piège d’une définition étroitement géographique ou culturelle. D’autre part, parce qu’il ne s’agirait pas, pour reprendre le mot d’un intellectuel africain, de « juger le monde et ses évolutions en fonction de l’Occident ».

C’est donc avec une approche historique que l’on comprendra la signification du processus de désoccidentalisation en cours. Et d’abord en gardant à l’esprit que les puissances occidentales ont imposé au reste du monde, par la force la plus brutale, un mode de production bien déterminé : le capitalisme. Ainsi, la désoccidentalisation n’est pas un concept éthéré : il s’articule au déploiement et à la généralisation d’un système économique, qui profite dans un premier temps aux pays européens et aux États-Unis.

La Conférence de Bandung préfigure-t-elle les BRICS ?

Pour comprendre le processus actuel, il importe donc de garder à l’esprit les premières tentatives de rupture avec cet ordre capitaliste dominé par quelques puissances impérialistes. Et d’abord d’en revenir à une date clef : 1917. Elle marque une révolution qui a pour but de renverser ce mode de production, comprise comme un processus qui d’emblée tente de se décliner au niveau international. Trois ans plus tard, les dirigeants soviétiques convoquent ainsi un « congrès des peuples d’Orient » – où l’on voit la dimension profondément politique, et non culturelle, que le concept « d’Occident » revêt en miroir.

À l’encontre des logiques de « blocs » qui ont longtemps prédominé, nous vivons un moment contractuel : les États conditionnent leur coopération par sa compatibilité avec leurs intérêts nationaux.

Les mouvements de décolonisation sont tout aussi instructifs, sinon davantage, pour comprendre la dynamique en cours autour des BRICS – avec certes des différences majeures qu’il ne s’agit pas d’occulter. Pourquoi rapprocher ces deux processus ? Parce que la plupart des participants à la Conférence de Bandung cherchaient moins à défier le mode de production dominant qu’à conquérir une meilleure place en son sein [convoquée en 1955, cette conférence marque l’émergence diplomatique du « tiers-monde », qui refuse l’alignement sur l’Union soviétique ou le bloc euro-atlantique NDLR]. Ni Gamal Abdel Nasser, ni Soekarno ne souhaitaient opérer une rupture révolutionnaire avec le capitalisme. Pour autant, le simple fait qu’ils aient tenté d’initier une rupture politique et géopolitique avec un ordre dominé par des puissances impérialistes n’a pas été insignifiant dans l’histoire du XXe siècle.

Émergence des BRICS dans un monde apolaire

Les BRICS n’émergent pas dans le monde bipolaire de la Guerre froide. Mais ils n’apparaissent pas non plus à l’ère de « l’hyperpuissance américaine » – pour reprendre l’expression d’Hubert Védrine -, qui n’aura réellement duré qu’une dizaine d’années après la Chute du Mur. Ce moment unipolaire prend fin avec la débâcle américaine en Irak et, quelques années plus tard, plus encore en Afghanistan.

Nous vivons dans un monde apolaire, où les rapports de force sont fluctuants et les alliances volatiles. Un seul exemple suffit à l’illustrer : celui de l’Arabie Saoudite. Souvenons-nous de l’assassinat de Jamal Khashoggi, et de la condamnation américaine subséquente. Joe Biden avait alors mis à l’index l’Arabie Saoudite comme un État « paria ». Les choses devaient évoluer : avec l’invasion de l’Ukraine et l’exclusion (théorique) de la Russie du marché pétro-gazier, Joe Biden s’est rendu en Arabie Saoudite pour requérir un accroissement de la production pétrolière. Le royaume lui a opposé une fin de non-recevoir. Dans le cadre de l’OPEP+, l’Arabie Saoudite devait même décider, conjointement avec la Russie, de baisser la production pétrolière ! Washington a donc essuyé un échec cuisant face à un pays qui n’est pourtant pas un farouche opposant…

Qu’est-ce que cela nous dit ? Qu’à l’encontre des logiques de « blocs » qui ont longtemps prédominé, nous vivons un moment contractuel : les États conditionnent leur coopération par sa compatibilité avec leurs intérêts nationaux. Et que les alliances, telles qu’on les entend généralement, n’existent plus.

Avec une exception, et non des moindres : l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). À contre-courant de l’histoire, cette survivance s’explique par la volonté de l’impérialisme américain de continuer à subsister : maintenir cette alliance est un moyen de pérenniser la vassalisation du Vieux continent par Washington.

Introuvable horizon des BRICS et autisme de l’Occident

Pour autant, les membres des BRICS souhaitent-ils changer l’ordre du monde ? Il est permis d’en douter. Sont-ils unis ? C’est tout aussi contestable. La Chine et l’Inde ont-ils un horizon commun, si l’on met à part leur volonté de se ménager la meilleure place possible dans le cadre du système dominant actuel ? De même, il est permis de questionner la compatibilité des horizons géopolitiques respectifs des Émirats Arabes Unis, de l’Iran et de l’Arabie Saoudite, trois nouveaux entrants au club des BRICS. Leur plus petit dénominateur commun se trouve dans la volonté de contester à l’Occident sa prédominance. Non sans succès : le recul de l’hégémonie européenne et nord-américaine est net.

L’avenir demeure cependant ouvert. Si la désoccidentalisation est déjà bien amorcée, les pays occidentaux cherchent à freiner ce processus. Les affrontements autour de la Cour internationale de justice (CIJ) cristallisent par exemple ces antagonismes géopolitiques [saisie par l’Afrique du Sud, la CIJ est chargée de se prononcer sur la dimension génocidaire des bombardements israéliens sur Gaza ; son premier arrêt, qui évoque l’existence d’un « risque de génocide », constitue un revers pour Israël NDLR].

Que l’Afrique du Sud ait saisi la Cour confère à ce procès une forte charge symbolique : l’African National Congress (ANC, le parti au pouvoir) bénéficie de l’aura issue de la lutte contre l’apartheid, et s’en sert d’étendard pour dénoncer l’alignement occidental sur Israël. Les avocats sud-africains incarnent le point de vue d’une majorité de pays sur le conflit ; la décision rendue par la Cour, qui reflète cet état des choses, leur a donné raison.

Pour autant, la partie n’est pas gagnée : si les arrêts de la Cour sont juridiquement contraignants, le gouvernement israélien ne compte pas s’y soumettre. Il suffit pour s’en convaincre de considérer la campagne lancée contre l’UNRWA qui, toute grossière qu’elle soit, n’a pas été dénuée d’efficacité [l’agence onusienne chargée d’apporter de l’aide aux réfugiés palestiniens, accusée par Israël d’employer des membres du Hamas – allégation réfutée à maintes reprises NDLR]. La décision de la CIJ a-t-elle affaibli l’intensité des bombardements ? Aucunement. Ici, le politique est en retard sur le juridique. Preuve s’il en fallait que le nouvel ordre des choses n’émergera pas de lui-même : il sera le fruit d’une lutte politique.

12.05.2024 à 11:04

Johann Chapoutot, Sophie Wahnich : totalitarisme, limites d’un concept

la Rédaction

Lire plus (422 mots)

Trois décennies après la fin de la Guerre froide, la popularité du concept de totalitarisme n’a pas faibli. Au cœur des programmes scolaires, et fréquemment employée dans le débat public, la notion est pourtant ignorée voire rejetée par une grande partie des historiens actuels. Ils reprochent au

« totalitarisme » d’être une abstraction ne décrivant que superficiellement le nazisme, le stalinisme ou la Révolution française – dont une historiographie très diffusée en a fait la matrice du totalitarisme.

Comment alors comprendre l’omniprésence d’un concept faisant ombre à des clés de compréhension historique plus pertinentes ? L’histoire du terme de totalitarisme nous apprend qu’il est une catégorie plus polémique que scientifique. S’il s’agissait pendant la Guerre froide d’assimiler l’adversaire soviétique au nazisme, c’est-à-dire au dernier degré du mal, le « totalitarisme » sert désormais à disqualifier tout projet ambitieux d’émancipation collective. En expliquant avant tout les crimes des régimes totalitaires par la volonté de transformer le monde d’après un idéal, le concept de totalitarisme insuffle dans la société l’idée insidieuse qu’« il n’y a pas d’alternative » puisque toute alternative à notre monde au nom de l’égalité contiendrait la potentialité d’un crime de masse.

Pour discuter de ces enjeux, Le Vent Se Lève recevait à la Sorbonne le 26 avril dernier, deux spécialistes de la question : Johann Chapoutot, historien spécialiste du nazisme ayant mis en évidence certains traits contre-intuitifs du IIIe Reich : sa « normalité » dans l’Occident du début du XXe siècle, sa « rationalité », ainsi que son caractère anti-étatiste. Ce dernier trait infirme la vision d’un nazisme « totalitaire », compris comme voulant instaurer la suprématie d’un État tout-puissant sur tous les aspects de la vie.

– Sophie Wahnich, historienne de la Révolution française. À rebours des analyses faisant de l’épisode de la Terreur la « matrice des totalitarismes », Sophie Wahnich s’intéresse à la violence politique révolutionnaire, non pour la vilipender mais pour l’analyser et la comprendre. Elle souligne la dimension rituelle – destinée à satisfaire un besoin de vengeance populaire par le spectacle – , sacrificielle et paradoxalement émancipatrice – la liberté se fondant sur le sang des aristocrates – de la violence révolutionnaire, elle aussi, irréductible à un quelconque « projet totalitaire ».

10.05.2024 à 21:32

Italie : quand le profit fait dérailler les trains

Ferdinando Pezzopane

Texte intégral (3604 mots)

Le secteur des chemins de fer italien est souvent cité comme l’exemple par excellence du succès des politiques de libéralisation du marché. Dans les années quatre-vingt-dix, la division des rôles entre le gestionnaire du réseau (Rfi, Rete ferroviaria italiana) et le gestionnaire des transports (Trenitalia) est réalisée avec un double objectif : d’une part, la mise en œuvre des politiques communautaires européennes visant à accroître la compétitivité, d’autre part la transformation du secteur ferroviaire vers un mode de gestion d’entreprise privée, afin de le rendre rentable. Une vision qui établit une différence manifeste avec toute autre perspective concevant la mobilité comme un service public à garantir, même en l’absence de profit. Par Giorgio De Girolamo, Lorenzo Mobilio et Ferdinando Pezzopane, traduit par Letizia Freitas [1].

Dans la droite ligne de cette approche, les conditions de travail du personnel ferroviaire et la dimension réglementaire de la Convention collective nationale accusent un retard considérable comparées à d’autres services publics (si l’on tient compte également de la taille de Fs, Ferrovie dello Stato, l’entreprise ferroviaire publique au statut de société anonyme par actions au capital détenu à 100% par l’État italien, Rfi et Treniralia sont des filiales de FS, ndlr). La recherche constante de réduction des coûts s’est imposée, au détriment des travailleurs de Trenitalia et de Rfi.

Responsable des infrastructures, Rfi a progressivement réduit sa masse salariale, passant de 38 501 employés en 2001 à 29 073 en 2022, un quart de moins en une vingtaine d’années. Une diminution principalement motivée, non pas par une absence de besoin en main d’œuvre, mais par l’externalisation du travail de construction et de manutention, confié à d’autres entreprises à travers un système d’appels d’offre et de sous-traitance.

Actuellement – selon les estimations des syndicats – 10 000 travailleurs externalisés opèrent sur les chemins de fers italiens. Il apparaît évident que cette gestion de la manutention rend la sécurité accessoire et les accidents, non pas des évènements tragiques et occasionnels, mais de tristes et amères certitudes. La stratégie de Rfi basée sur des coûts réduits et la rapidité d’exécution des travaux repose sur une dégradation structurelle des conditions de travail, qui se répercute sur la sécurité de tous les travailleurs FS, leur santé et la sécurité du service fourni. Avec des conséquences qui se transforment trop souvent en actualités dramatiques, comme dans le cas de Brandizzo (accident ferroviaire dans lequel un train de la ligne Turin-Milan, a tué cinq ouvriers qui travaillaient sur les rails, le 31 aout 2023, ndlr).

Dans cette phase de renouvellement de la Convention collective nationale de travail (Ccnl) – arrivée à échéance le 31 décembre 2023 – une assemblée autogérée de conducteurs de train et de chefs de bord s’est mise en place, avec un rôle de premier plan inédit. Cette assemblée a proposé – à travers deux grèves, dont l’une d’une durée de 24 heures, le 23 et le 24 mars, et une participation supérieure à 65 % au niveau national (et des pics à 90 % dans certaines régions) – une plateforme de renouvellement de la Ccnl alternative à celle formulée par les syndicats signataires.

Une initiative qui ouvre des pistes de réflexion sur la place centrale du transport public ferroviaire dans un monde se voulant plus durable. Un horizon qui rend également possible une convergence avec les revendications des mouvements écologistes. Cette convergence des mouvements sociaux serait en mesure, et ce ne serait pas la première fois, de redonner de la force à une négociation collective affaiblie.

Nous en avons discuté avec Lorenzo Mobilio, Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) di Napoli-Campi Flegrei et membre de la coordination nationale de l’Union syndicale de base (Usb) qui participe à ce processus d’assemblée.

La grève du rail des 23 et 24 mars, d’une durée de 24 heures, n’est pas la première grève du secteur. En novembre 2023, la restriction du droit de grève demandée par le ministre Matteo Salvini avait fait scandale. Elle avait été réitérée en décembre par ordonnance, puis a été récemment annulée par le Tar Lazio (Tribunale amministrativo regionale de Lazio) pour excès de pouvoir. Ce conflit démarre donc dès 2023. Pourriez-vous préciser les processus qui ont conduit à cette grève, et ses implications en termes de participation ?

Le mouvement de grève actuel dans le secteur ferroviaire est né de la création en septembre 2023 de l’assemblée nationale PdM (personale di macchina, conducteurs de train) et PdB (personale di bordo, personnel de bord).

« L’assemblée a vu le jour spontanément, à l’initiative de militants inscrits auprès des fédérations syndicales et de travailleurs non-inscrits, tous néanmoins en désaccord avec la politique des syndicats signataires des conventions collectives du secteur. »

En septembre nous avons fait naître cette assemblée et nous avons conçu des étapes intermédiaires, comme un questionnaire qui a reçu plus de 3 000 réponses. À partir de ce questionnaire, nous avons mis en place une plateforme pour recueillir les revendications, puis nous l’avons transmise à tous les syndicats, qu’ils soient ou non signataires. Seuls Confederazione unitaria di base (Cub), Unione sindacale di base (Usb) et Sindacato generale di base (Sgb) ont répondu à l’appel. Chacun de ces syndicats a ensuite créé sa propre plateforme, ainsi que des assemblées autonomes qui ont tenté de négocier pour faire émerger un projet unique, à même de rassembler toutes les sensibilités présentes autour de la table

L’assemblée du PdM et du PdB, a alors décidé de lancer la première action de grève de 2024, centrée sur le renouvellement de la convention collective nationale. La première grève a donc eu lieu le 12 février et n’a duré que 8 heures, c’est la règle dans le secteur ferroviaire. En revanche les suivantes peuvent durer vingt-quatre heures. Le premier jour de grève a été très suivi, avec une participation de 50 à 55 % dans toute l’Italie. C’est un nombre significatif si l’on considère que la grève avait été lancée par une nouvelle entité (l’assemblée PdM et PdB), déclarée par trois syndicats, et que de nombreux collègues, en vertu de la loi 146/1990 (définissant les règles sur l’exercice du droit de grève dans les services publics essentiels et sur la sauvegarde des droits protégés par la Constitution, ndlr) considèrent la grève comme un outil peu adéquat.

Après le 12 février, l’objectif de l’assemblée a été de déterminer une nouvelle date pour une grève de 24 heures. Nous avons retenu un jour férié, car il n’y a pas de service minimum à assurer pour les trains régionaux et les trains de marchandises. En revanche, c’est le cas pour les trains interurbains et à grande vitesse, mais avec un service minimum plus réduit par rapport à un jour de semaine. Un choix qui, selon nous, garantirait une plus grande participation, et en effet les chiffres ont été plus élevés que ceux du 12 février. Le taux de participation était de 65 à 70 % sur tout le territoire national, avec des pics à 90 % dans certaines régions, comme la Campanie.

Les grèves des derniers mois ont déjà produit des résultats. Il est bon de rappeler que les négociations pour le renouvellement de la Ccnl ont débuté en août 2023. Nous avons vu que les syndicats signataires ont commencé à réviser certaines de leurs demandes, en les adaptant – bien qu’encore très partiellement – à ce qui est ressorti de l’assemblée du PdM et du PdB.

Sur votre plateforme, il est fait référence aux shifts désormais insoutenables que les conducteurs de train et les chefs de bord sont contraints d’effectuer. Il est clair que des shifts fatigants, ou plutôt épuisants, représentent un problème de sécurité non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les voyageurs. De quoi parle-t-on ?

Tout d’abord, il est utile de rappeler que les conducteurs de train et les chefs de bord sont justement responsables de la sécurité du trafic ferroviaire et du convoi. Pourtant ces dernières années, l’entreprise nous a considérés uniquement comme des travailleurs à exploiter jusqu’à la limite de la durée du travail établie par la législation européenne. La loi sur la durée du travail et les directives européennes prévoient une durée de travail maximale de 13 heures, avec 11 heures de repos.

À ce jour, la réglementation établit une durée de travail quotidienne maximale de 10 heures et jusqu’à 11 heures pour les trains de marchandises. Ces derniers temps, l’entreprise a essayé de nous pousser à travailler jusqu’à la limite. En oubliant qu’il fallait veiller à garantir au personnel garant de la sécurité un certain repos physique et psychologique, afin qu’un train puisse circuler en toute sécurité.

Ils ne tiennent même pas compte du fait que lorsque vous allez dormir hors site, le temps de repos réel est bien inférieur à 8 heures, avec peut-être 5 heures de sommeil effectif.

« Ainsi, les conducteurs de train et le chef de bord n’auront pas bu ou ne se seront pas drogués – sur ces aspects l’entreprise effectue des contrôles répétés – mais ils ne se seront certainement pas non plus reposés. »

Nos shifts se succèdent sur 24 heures, pour une moyenne de 38 heures de travail hebdomadaire. Cela signifie qu’il peut y avoir des semaines au cours desquelles nous travaillons 44 heures, d’autres pendant lesquelles nous travaillons 30 heures, mais nous ne pouvons pas aller en deçà. Malgré ce que déclarent certains ministres, nous n’avons pas de repos le week-end. En réalité, nous avons droit au repos le week-end une seule fois par mois, car il est généralement calculé sur une base de 6 jours travaillés et parfois nous n’avons même pas deux jours de repos complets à la fin de notre service.

Au fil des années, nos conditions de travail se sont dégradées et les résultats sont visibles : on constate une augmentation des sauts d’arrêt en gare, qui ne sont donc pas desservis, des passages alors que la signalisation est rouge et d’autres symptômes de distraction. Tout cela se produit lorsqu’il n’y a qu’un seul conducteur de train pendant la journée, alors que la nuit, heureusement, il y en a encore deux. Par nuit, nous entendons la plage horaire allant de minuit à 5 heures du matin. Si un train part à 5 heures, il n’y a qu’un seul conducteur, qui pour pouvoir prendre son poste à cette heure-là, se sera certainement réveillé au moins à 3 h 30. Ce shift – étant de jour – peut durer jusqu’à 10 heures et donc, vous vous réveillez à 3h30 du matin en travaillant peut-être jusqu’à 14h00 ou 14h30. De plus, au lieu d’embaucher, l’entreprise préfère avoir recours aux heures supplémentaires.

En termes d’horaires, nous avons demandé de travailler 36 heures par semaine au lieu de 38. Pour le travail de jour, nous souhaitons la suppression du maximum de 10 heures par jour, contre un maximum de 8. Nous avons prescrit un maximum de 6 heures de travail la nuit – la nuit s’entendant de minuit à 6h00 et non 5h00- avec un nombre maximum de quatre nuits par mois, des périodes de repos hebdomadaires de 58 heures, deux jours complets de repos et un repos entre un shift et le suivant d’une durée de 16 heures contre 14 actuellement.

Un autre problème à ne pas sous-estimer : les horaires des repas prévoient seulement 30 minutes pour manger, en comptabilisant le temps nécessaire pour se rendre au restaurant en gare. Par conséquent, de nombreux collègues apportent leur propre repas et ne mangent pas sur site. Dans le cadre des revendications, nous avons demandé une augmentation du temps pour se restaurer qui tiennent compte des horaires d’ouverture des restaurants.

En référence à la question de la sécurité : comme vous le mentionniez, les trains de jour circulent actuellement avec un seul conducteur, une situation qui, ces dernières années, a conduit à une série d’accidents dus à des malaises soudains. Que proposez-vous ?

Au sujet du double conducteur, il y a eu une vive discussion sur ce qu’il fallait intégrer à la plateforme. Certains proposaient un retour au double conducteur, d’autres étaient partisans de créer une figure intermédiaire entre le conducteur et le chef de bord, qui serait habilitée à conduire. Ces derniers jours, la question de la sécurité est redevenue centrale, car un conducteur a perdu la vie alors qu’il conduisait.

Je crois qu’il est important de rappeler que le délai pour porter secours aux conducteurs et au personnel de bord en cas de malaise, a été établi par l’entreprise selon les délais généraux qui prévoient l’arrivée d’une ambulance en 8 minutes en ville et dans les centres urbains, en 20 minutes dans les espaces extra-urbains. Ce sont des délais calculés pour des cas fondamentalement différents. En 20 minutes, le temps nécessaire pour sauver un être humain d’une crise cardiaque, il est peu probable qu’une ambulance parvienne à secourir du personnel dans un train situé en dehors d’un centre-ville.

Pour cette raison, la présence d’un second conducteur ou d’un autre travailleur autorisé à conduire est cruciale, car en cas de malaise cela permettrait au train d’être amené en toute sécurité jusqu’à la gare, sans interruption soudaine et en réduisant les délais d’intervention du personnel médical.

« Nous parlons d’un enjeu fondamental pour la sécurité, non seulement des travailleurs, mais aussi des voyageurs. Pour l’heure, en cas de malaise du conducteur, il existe peu de contre-mesures et c’est le cas dans presque toute l’Europe, étant donné que la plupart des compagnies ferroviaires fonctionnent avec un seul conducteur. »

Toujours sur le plan de la sécurité et du travail, il nous semble important de souligner que l’espérance de vie des conducteurs de train est actuellement, selon diverses études – dont celle menée par l’Université Sapienza de Rome – égale à 64 ans, donc inférieure à l’âge de départ à la retraite fixé à 67 ans. Quels raisonnements avez-vous conduit sur les aspects liés à la sécurité sociale ?

Ce nombre provient d’une étude réalisée par la revue des conducteurs de train In Marcia, l’Université Sapienza de Rome, la Région Toscane et l’Asl Toscane (Azienda sanitaria locale de Toscane). Cette étude indépendante, publiée en 2010, a révélé que l’espérance de vie des conducteurs de train était, en effet, de 64 ans. Précédemment en tant que catégorie professionnelle, nous avions droit à la retraite à 58 ans. En 2012, avec la loi Fornero, nous avons été regroupés avec toutes les autres catégories. On n’a même pas reconnu la pénibilité de notre travail, ce qui nous aurait octroyé une réduction de trois ans sur l’âge de départ à la retraite.

Aucun syndicat n’a appelé à la grève en 2012. De ce fait, depuis il n’y a pas eu d’évolution, la pénibilité de notre travail n’a pas été reconnue et la loi nous permettant de prendre notre retraite à 58 ans n’a pas été rétablie. Aucun gouvernement n’a pris en charge ces questions. Notre exigence – minimale, nous tenons à le préciser – est d’entrer dans la catégorie des métiers pénibles.

Qu’en est-il du versant économique de la convention collective ?

Sur l’aspect de la rémunération, nous n’avons pas voulu porter de revendications excessives. Nous avons déjà vécu des renouvellements contractuels avec des syndicats qui, avant la hausse de l’inflation, sont restés sur des augmentations barémiques du salaire minimum de l’ordre de 30 euros bruts par mois. Cependant, la rémunération des conducteurs de train et des chefs de bord se compose de nombreux éléments supplémentaires (et variables, ndlr), ce qu’on appelle les compétences complémentaires, qui une fois additionnées, créent une différence pouvant atteindre 500 euros par mois.

En réalité, ces compétences complémentaires stagnent depuis près de vingt ans : elles n’ont été ni augmentées ni réévaluées avec l’inflation. Alors que d’autres entreprises, y compris semi-publiques, ont appliqué des augmentations et des ajustements à l’inflation, sans passer par un renouvellement contractuel. Nous n’avons rien eu de tout cela et, bien qu’il y ait une renégociation de la convention en cours qui dure depuis août 2023, ni les syndicats signataires ni l’entreprise n’ont encore parlé de rémunération

« Nous, nous demandons à récupérer la valeur économique perdue au cours de ces vingt années sur les compétences complémentaires et d’adapter les salaires à l’inflation, ce qui correspond à une augmentation de 500 euros nets, de l’ordre de 800 euros bruts. »

Cela peut sembler être une grosse somme, mais ces compétences font partie de notre salaire et n’ont pas été ajustées depuis vingt ans. C’est le minimum qu’on est en droit d’exiger.

Les transports publics sont également au cœur des revendications des mouvements écologistes, qui demandent d’y investir beaucoup plus de ressources, notamment en raison des effets positifs sur l’emploi « vert ». En Italie pour tout le secteur, filière industrielle comprise, une étude de Cassa Depositi e Prestiti (Caisse des Dépôts et Consignations) estime un potentiel de 110 000 emplois par an. Les mobilisations de ces mouvements dans des pays comme l’Allemagne les ont amenés à se joindre aux syndicats – notamment avec Ver.di, le premier syndicat du secteur des services – pour le renouvellement des conventions collectives. Partagez-vous l’idée d’un lien étroit entre les transports publics et la transition écologique et pensez-vous qu’une convergence de deux luttes différentes -seulement en apparence- pourrait servir les deux causes ?

Nous pensons que le transport ferroviaire pourrait avoir un impact très positif sur l’environnement, en particulier le transport de marchandises, car on peut encourager le transport ferroviaire de marchandises, ce qui réduirait le fret routier. Ce n’est pas ce à quoi on assiste. Il y a encore trop peu d’entreprises dans ce domaine, qui par ailleurs entrent sur le marché avec la même logique de réaliser du profit sur le dos des travailleurs, avec une réglementation moins exigeante que la nôtre.

Pour le transport de passagers, il est tout aussi important de réaliser des investissements afin de diminuer le nombre de voitures sur les routes, mais dans des régions comme la Campanie, la Sicile, la Sardaigne, etc. nous connaissons le mauvais état du réseau ferroviaire – on pense de manière complètement irrationnelle à construire des infrastructures à la fois nuisibles à l’environnement et inutiles dans l’état actuel des chemins de fer siciliens, comme le pont sur le détroit (projet de pont suspendu sur le détroit de Messine visant à relier la Sicile et la Calabre, ndlr).

En tant qu’Usb, notre plateforme est plus large que celle de l’assemblée. Parmi nos revendications figure la protection de la fonction du service ferroviaire en tant que service public.

« Cela signifie investir des ressources dans des zones où il n’y a aucun retour économique : quand votre priorité est d’assurer une mission de service public, vous dépensez cet argent quand même. »

Lorsque le secteur ferroviaire est orienté vers la privatisation, la gestion privée devient incompatible avec une logique de service public et d’écologie. Le privé essaie d’économiser là où il le peut, en heures de travail, en sécurité, et exprime en amont une préférence pour le transport routier parce qu’il coûte moins cher. Pour l’Usb il pourrait donc facilement y avoir cette convergence. Dans nos revendications, elle existe déjà implicitement. Les opportunités futures ne manqueront pas pour l’expliciter et la mettre en œuvre.

Note :

[1] Article originellement publié par notre partenaire Jacobin Italia sous le titre : « Il profitto fa deragliare i treni ».

09.05.2024 à 19:07

Pourquoi associer le Brexit à l’extrême-droite est trop simpliste

Hans Kundnani

Texte intégral (2333 mots)

Le vote britannique en faveur d’une sortie de l’Union européenne est souvent présenté comme une percée de l’extrême droite. Toutefois, à mesure que les partis anti-immigration se multiplient dans l’UE, la prétention de l’Union européenne à vouloir représenter les valeurs internationalistes semble devoir être sérieusement remise en question. L’analyse du vote des Britanniques non blancs lors du référendum de 2016 invite ainsi à une analyse plus nuancée. Par Hans Kundnani, traduction par Alexandra Knez [1].