03.10.2025 à 17:31

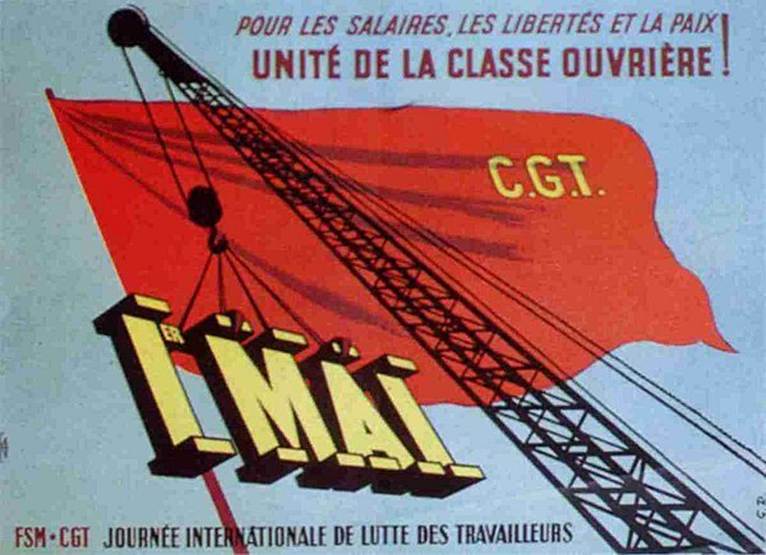

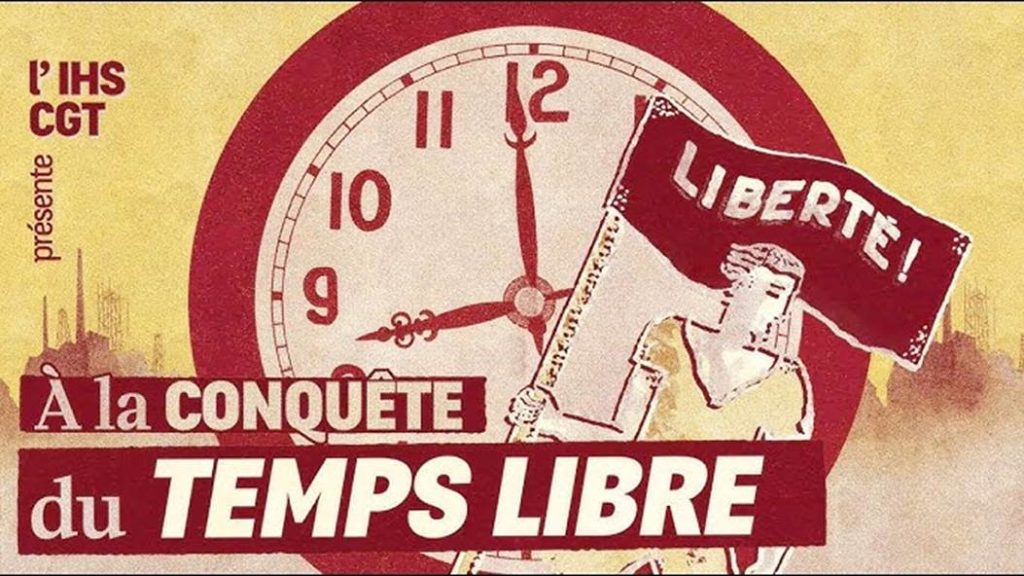

Les jours fériés, une lutte de classes

Hadrien Clouet est sociologue et député de la France insoumise depuis 2022. Il est chercheur associé au CERTOP (Université Toulouse-Jean Jaurès), au Centre de Sociologie des Organisations (Sciences Po) ainsi qu’au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (CNAM). Il est spécialisé dans la sociologie du travail et l’étude de l’action publique. Il est co-responsable du département de sociologie de l’Institut La Boétie. Il a notamment publié Emplois non pourvus : une offensive contre le salariat (2022) et coécrit Chômeurs, vos papiers ! (2023). De quoi les jours fériés sont-ils le nom ? À l’été 2025, le gouvernement Bayrou a annoncé vouloir supprimer 2 jours fériés pour économiser 4,2 milliards d’euros et redresser les comptes publics. Dans ce court ouvrage, Hadrien Clouet explique que cette proposition n’est pas simplement une provocation isolée et anecdotique du macronisme. Elle s’inscrit dans la lutte de longue date que mène le capitalisme contre le temps libre des travailleurs et des travailleuses. Symbole du « travailler plus pour gagner moins » de la droite néolibérale, elle est aujourd’hui au cœur de l’offensive conservatrice contre les conquis sociaux. Pour mieux comprendre cette opération, Hadrien Clouet remonte le fil de la longue histoire des jours fériés en France et des luttes sociales qui ont mené à leur instauration malgré l’hostilité du patronat. Il démontre ensuite comment la suppression de 2 jours fériés proposée par les macronistes vise en réalité à diminuer le salaire réel des travailleurs au profit du capital, un objectif central pour les néolibéraux. Il revient enfin sur les vertus sociales du temps libéré pour la société, en décrivant les formes d’activité et de sociabilité que permettent les jours fériés. Ce livre déconstruit minutieusement les nombreux poncifs néolibéraux sur la question du temps de travail et propose au contraire une lecture politique de la mise en place des jours fériés. Ce faisant, il la donne à voir cette pour ce qu’elle est : une lutte de classes. Les premiers jours fériés apparaissent dans notre histoire avec l’instauration de la République. Il s’agit alors de souder le peuple autour de moments importants de la construction nationale, comme la proclamation de la IIe République le 24 février, après l’abdication du roi Louis-Philippe Ier. C’est ensuite sous la IIIe République que naissent la plupart des jours fériés que l’on connaît aujourd’hui : le 14 juillet, bien sûr, mais aussi les lundis de Pâques et de Pentecôte rendus fériés par la loi du 8 mars 1886. Surprenamment, la demande n’émanait pas des instances religieuses mais des banques et des chambres de commerces, pour des raisons purement commerciales et financières[1]. Malgré cela, la résistance patronale se met rapidement en place, notamment dans le secteur de l’industrie. Beaucoup d’employeurs refusent d’octroyer ces jours fériés à leurs employés. Les procès verbaux pour « violation de jours fériés légaux » se multiplient partout sur le territoire. C’est seulement grâce à la mobilisation des syndicats, associations et autres organismes publics que les salariés pourront bénéficier effectivement de ces droits. Cet affrontement de classe est encore plus marqué dans le cas du Premier Mai, journée internationale des travailleurs, rendu férié par la mobilisation consciente de la classe ouvrière. Dès 1889, le congrès socialiste de Paris exige de proclamer ce jour férié. Les mairies socialistes puis communistes vont ensuite progressivement le mettre en place pour leurs propres services municipaux et défendre sa généralisation à l’ensemble du pays, en demandant un vote de la chambre des députés. Après son instrumentalisation par le régime de Vichy – qui le transforme en « Jour du Travail » – le Premier Mai est inscrit dans le marbre à la Libération par les forces de la résistance. Le 1er mai 1946 est le premier chômé à salaire constant. En 1947, le gouvernement pérennise la disposition pour tous les premiers mai à venir, et la loi du 29 avril 1948 précise les modalités de cette généralisation. L’instauration du 8 Mai férié a elle aussi été le fruit d’un long combat. Au lendemain de la guerre, l’État ne souhaite pas reconnaître la spécificité de la victoire du 8 mai 1945 contre le nazisme, trop marquée politiquement par la résistance antifasciste et communiste. Alors que le 11 Novembre est rendu férié dès 1922 en hommage aux morts de la Première Guerre mondiale, le jour de la capitulation allemande devra attendre 1953 – et des années de mobilisations communistes et gaullistes – avant de devenir un jour férié. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dans les années qui suivent, le 8 Mai férié sera régulièrement supprimé puis rétabli – pour des raisons à la fois politiques et économiques. En 1959, De Gaulle décale la commémoration nationale au deuxième dimanche de mai, avec les mêmes justifications que celle d’un François Bayrou aujourd’hui : de trop nombreux ponts tueraient la productivité nationale… S’ensuivent plusieurs années de va-et-vient. En 1975, le président Valéry Giscard d’Estaing abroge tout simplement la commémoration officielle de la victoire sur le nazisme, au nom de l’amitié franco-allemande. En 1979, le Sénat vote son rétablissement comme jour férié, avant qu’il ne redevienne définitivement un jour férié et chômé sous la présidence de François Mitterrand. Avec six évolutions en un demi-siècle, le 8 Mai symbolise à lui seul le caractère profondément politique et polarisant des jours fériés. Derrière la justification budgétaire du Gouvernement – « Il faut sauver les finances publiques » – la suppression des jours fériés cache en réalité un autre objectif : diminuer les salaires réels et accroître les profits privés. En supprimant des jours fériés, l’État entend se faire de l’argent sur le dos du travail gratuit des salariés, tout en taxant une une partie du revenu de l’entreprise en contrepartie de ce surcroît d’activité. Or, cette contribution patronale n’est pas fléchée. On ne sait donc même pas où ira le fruit de notre travail gratuit : « Va-t-on travailler gratuitement pour financer les engagements présidentiels en matière de Défense nationale à 5 % du produit intérieur brut, dans une logique farfelue voulant que l’on indexe nos crédits militaires sur le niveau de richesse du pays ? Va-t-on abdiquer le droit au repos pour passer commande auprès du complexe militaro-industriel nord-américain ? » (p. 33). C’est un retournement de la logique de la Sécurité sociale, explique Hadrien Clouet. Depuis 1946, le développement de la protection sociale reposait sur une hausse continue des cotisations qui augmentait ses recettes. La Sécurité sociale ne s’est jamais appuyée sur la réduction de la rémunération du travail : au contraire, son fonctionnement repose sur la hausse des salaires. Or, aujourd’hui, les macronistes veulent renverser cette logique et lier le destin de la Sécurité sociale au développement du travail gratuit, en imposant l’idée que les comptes de la Sécurité sociale seraient minés par une trop forte rémunération du travail. Ils créent ainsi une opposition factice entre salariés et assurés, alors que le principe de la protection sociale est justement de lier leur sort. Mais combien vaut cette manœuvre idéologique ? Pas beaucoup, visiblement. L’ancien Premier ministre François Bayrou estime à 4,2 milliards d’euros le gain de la suppression de deux jours fériés. Et encore, « le chiffre a été inventé sur un coin de table », avance Hadrien Clouet, et se fonde sur un calcul très incertain. En réalité, les recettes supplémentaires de la suppression d’un jour férié gravitent plutôt autour d’1,5 milliard d’euros, selon l’OFCE. Donc environ 3 milliards pour deux jours. À titre de comparaison, la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a coûté 4,5 milliards d’euros, soit 3 jours fériés. La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 5 milliards, soit plus de 3 jours fériés. La mise en place de la flat tax : 4 milliards, soit 2,5 jours fériés. Autrement dit, rétablir l’ISF, la CVAE et l’imposition mobilière nous rapporterait 9 jours fériés ! Par ailleurs, les gains économiques attendus liés au regain d’activité productif sont illusoires : dans un contexte d’austérité sans précédent, la consommation populaire est largement en berne. Ceux qui vont s’enrichir de cette mesure, ce sont donc les capitalistes. En faisant appel aux fondamentaux marxistes, Hadrien Clouet nous rappelle le principe du salaire : c’est la rémunération versée en échange de la location d’une force de travail pour un temps donné. Ainsi, « lorsque l’on loue sa force de travail plus longtemps, mais à salaire constant, il est évident que le prix de cette force de travail a baissé. ». Or c’est précisément l’objectif de la suppression des jours fériés. Travailler 2 jours de plus sans hausse de salaire, cela revient à perdre environ 1 % de rémunération annuelle, voire davantage pour les salariés disposant d’un accord de branche et qui bénéficiaient d’une majoration pour leur travail en jour férié. Le gouvernement cherche donc à augmenter le temps de travail par tous les moyens. Sa dernière invention en date : la monétisation de la cinquième semaine de congés payés. Autrement dit, il s’agit d’offrir aux salariés la possibilité d’abandonner leur semaine de congé contre une rémunération supplémentaire. Jours fériés, congés payés, retraite… : l’offensive néolibérale pour rogner sur le temps libre restant est générale. La suppression des jours fériés est non seulement antisociale et inutile économiquement, elle est aussi nuisible aux activités solidaires et collectives de notre société. L’extension continue de la sphère marchande étouffe les vertus sociales et politiques du temps libre, explique Hadrien Clouet. Aujourd’hui, le jour férié n’est plus nécessairement un grand rassemblement national commémoratif. L’usage du temps libre et du divertissement est plus fragmenté, plus divers que dans le passé. Mais les jours fériés continuent de jouer un rôle de « synchronisation collective des temps non lucratifs ». Certes, une fraction non négligeable de salariés continuent de travailler les jours fériés, et il est difficile de savoir exactement combien d’entre eux chôment ces jours fériés. Mais l’enquête Emploi de l’INSEE montrent tout de même qu’en présence d’un jour férié, le temps de travail hebdomadaire général baisse de 31 %. Les jours fériés demeurent une expérience de masse. Mais que font réellement les travailleurs et travailleuses lors des jours fériés ? Comment profitent-ils de ce temps extraordinairement extirpé du quotidien marchandisé et à quelles fins ? C’est d’abord un temps où le repos devient possible, lui qui est continuellement réduit car il représente un obstacle à l’accumulation capitaliste à court terme. Le repos du jour férié est un acte informel de résistance explique Hadrien Clouet : un temps qui échappe à la tutelle patronale et aux cadences toujours plus effrénées du travail. Le temps libéré par le jour férié est aussi une occasion de travailler autrement, d’effectuer ce que l’anthropologue Florence Weber appelle le « travail d’à-côté » : bricolage, réparation, entretien… Mais le temps libre des jours fériés permet plus que cela : il est aussi le temps du collectif, des loisirs partagées et des sociabilités. Pendant les jours fériés, le temps passé entre amis augmente de 20 minutes par rapport au reste du temps ! Ils renforcent les liens sociaux et les relations informelles au sein de la communauté, et notamment l’aide et la solidarité envers les plus vulnérables (rendre visite aux personnes âgées, donner du temps à une association…). Bref, les jours fériés sont souvent le temps de l’organisation collective, sociale, culturelle, politique, en dehors du rythme quotidien si empêchant. Ils sont donc le ferment d’une société de l’intérêt général. Les supprimer au nom de l’équilibre budgétaire, c’est avoir une basse idée de nos existences collectives, affirme Hadrien Clouet. Il conclut en proposant non seulement de défendre nos onze jours fériés pour toutes les raisons évoquées, mais aussi d’en instaurer de nouveaux. Le propre du puissant est de dicter le temps du dominé, écrit Clouet. Renverser l’ordre des choses, c’est donc reconquérir ce temps à ceux qui le volent tout au long de nos existences. C’est la tâche de gauche de rupture si elle prend le pouvoir, qui pourrait alors instaurer de nouveaux jours fériés d’utilité publique qui symbolisent les conquêtes sociales du peuple et les grands moments de son histoire. Par exemple, le 24 février pour la mémoire de l’abolition de l’esclavage par le République, et le 18 mars, en mémoire de la Commune de Paris. Texte intégral 3285 mots

Note de lecture de l’ouvrage d’Hadrien Clouet, « De quoi les jours fériés sont-ils le nom ? », Éditions Le Bord de l’eau, octobre 2025 « Les luttes du capitalisme sont des luttes de temps. » I) Les jours fériés : du temps libre gagné par les travailleurs contre les élites patronales et politiques

Trop de jours fériés : les Français travaillent-ils vraiment moins que leurs voisins ?

L’idée selon laquelle les Français travaillent moins que leurs voisins européens est un mythe, y compris du point de vue du nombre de jours fériés, rappelle Hadrien Clouet.

• Les pays de l’Union européenne comptent en moyenne 12 jours fériés par an. Avec ses 11 jours fériés, la France se situe en dessous, à l’inverse de Chypre (15), de l’Espagne, Malte et la Slovaquie (13) ou encore de la Finlande, l’Autriche et le Portugal (13).

• Même si on additionne jours fériés et congés payés, la France comptabilise 36 jours, contre 44 pour l’Espagne et Malte, 38 pour l’Autriche et 37 pour le Luxembourg.

• Le temps de travail des Français n’est pas plus faible qu’en Europe. Un salarié français travaille 1491 heures par an en moyenne : c’est plus que les Allemands, les Danois, les Norvégiens, les Suédois, les Autrichiens, les Islandais, les Hollandais ou encore les Luxembourgeois.

• Le temps de travail hebdomadaire moyen en France est de 37 heures. Mais il cache de fortes disparités. 1 salarié sur 5 travaille plus de 48 heures par semaine. Pour ces travailleurs, supprimer un jour férié équivaut à supprimer l’une de leurs dernières bouées de sauvetage.II) L’offensive macroniste contre les jours fériés : une extorsion du salaire pour les poches du capital

III) Le temps libéré, ferment d’une société de l’intérêt général

« Sauver, garantir et augmenter les jours fériés demeure donc un outil fondamental pour donner un sens irréductiblement collectif et autonome à nos existences. »

« Être révolutionnaire, c’est assumer que la joie et le bonheur sont des objectifs en tant que tels. »

22.09.2025 à 18:24

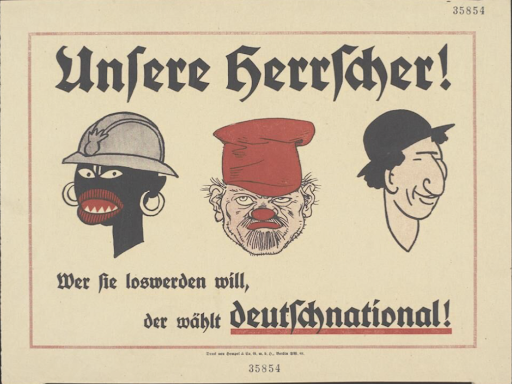

Quand l’histoire se répète ou comment l’extrême centre a porté Hitler au pouvoir

Une idée répandue voudrait que Hitler soit arrivé au pouvoir par les urnes et qu’une irrésistible marée brune ait emporté l’Allemagne des années 1930 dans le nazisme. Il n’en est rien : les nazis n’ont jamais pris le pouvoir, on le leur a donné. Dans son dernier livre, Johann Chapoutot montre que l’arrivée au pouvoir des nazis est en réalité le résultat d’une série de manœuvres, de paris et de calculs qui ont conduit à ce que les libéraux autoritaires de l’époque, désireux que leurs politiques, notamment économiques, continuent à être mises en œuvre, nomment eux-mêmes Hitler à la Chancellerie du Reich. En plongeant dans ce livre sur les années 1920-1930, les similarités avec notre époque sautent aux yeux. Au-delà du spectacle abject de l’actualité – des saluts nazis d’Elon Musk et Steve Bannon aux candidats du RN en 2024 affublés d’une casquette nazie, en passant par les milices criant « Paris est nazi » et qui poignardent des militant·es de gauche – c’est l’analogie entre le contexte politique général des années 1920-30 et celui d’aujourd’hui qui frappe. Les mécanismes qui ont concouru à l’ascension des nazis et à la nomination de Hitler à la Chancellerie du Reich le 30 janvier 1933 semblent en effet d’une troublante actualité : La liste des forfaitures et des compromissions qui ont mené à l’arrivée du nazime au pouvoir est longue. Mais loin de nous conduire à la fatalité et à la résignation, le livre de Johann Chapoutot nous enseigne une chose : les situations politiques ne sont jamais écrites à l’avance. À travers une galerie de portraits des hommes qui, par calcul ou par aveuglement, ont contribué à porter Hitler au pouvoir, l’historien montre que si les dynamiques structurelles de la montée de l’extrême droite (chômage, sentiment de déclassement, racisme…) jouent un rôle, elles ne suffisent pas à elles seules à expliquer son accession au pouvoir. Derrière la nomination de Hitler à la Chancellerie, il y a des visages et surtout des intérêts : ceux de la caste au pouvoir, dont la responsabilité est accablante. Du comportement de l’extrême centre partisan au rôle des élites économiques, l’Institut La Boétie revient sur quelques-uns des éléments structurants du récit que fait le grand historien de l’accession au pouvoir du nazisme, malheureusement riche d’enseignement pour le présent. C’est en décembre 1929 que le président de la République de Weimar, Paul von Hindenburg et Heinrich Brüning, futur Chancelier du Reich (équivalent au poste de Premier ministre), arrêtent, quelques mois avant la nomination de Brüning, un plan pour contourner la démocratie et conserver le pouvoir dans un contexte de crise politique. Brüning est un technicien des finances publiques, docteur en économie et une figure importante de l’extrême centre allemand (Zentrum). C’est lui que le président Hindenburg décide d’appeler à la Chancellerie le 28 mars 1930 pour remplacer Heinrich Müller, le Chancelier social-démocrate, qu’il exècre au plus au point et auquel il reproche d’avoir échoué sur les questions sociales et budgétaires, alors que la crise économique frappe de plus belle l’Allemagne depuis l’automne 1929. Leur objectif est clair : gouverner en faisant fi du Reichstag (le Parlement allemand), sur le fondement de l’article 48 de la Constitution. Cet article confère des pouvoirs exceptionnels à l’exécutif, destinés à être utilisés en cas de crise majeure. Cependant, les libéraux autoritaires en détournent l’usage : au lieu de répondre à un danger grave et imminent, l’article leur sert à promulguer des ordonnances en matière de législation financière (article 48-2), comme celles introduisant de nouvelles taxes sur le tabac et la bière. Outre l’usage extensif et abusif de l’ordonnance législative, la nouvelle pratique institutionnelle du pouvoir fait basculer la République de Weimar dans un régime présidentiel autoritaire. La séquence du vote du budget est particulièrement saisissante à cet égard (toute ressemblance avec des faits contemporains existants serait fortuite). L’opposition social-démocrate rejette la politique austéritaire du gouvernement Brüning. En réponse, ce dernier utilise l’article 48-2 pour faire passer le budget en force. Pour le contrer, l’opposition a recours à l’article 48-3, dans le but de faire tomber le texte. L’article 48-3 dispose en effet que « les mesures ainsi prises [par le gouvernement] sont annulées à la demande du Reichstag ». C’est alors que le Président Hindenburg décide, à la surprise générale, de dissoudre le Parlement (article 25). Profitant du vide parlementaire – l’Assemblée étant sans session, il fait adopter le texte budgétaire par l’article 48-2. Coup de théâtre : cette situation n’avait pas été prévue par les constituants de 1919 et contrevient gravement à l’esprit de la Constitution de 1919, en fragilisant l’équilibre entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. En pleine dérive autoritaire, le gouvernement est sanctionné dans les urnes suite à la dissolution. Lors des nouvelles élections qui interviennent le 14 septembre 1930, les sociaux-démocrates (SPD) perdent des voix (-5 points), mais restent le premier parti (24,5 %). Les communistes (KPD) gagnent 2,5 points et envoient 77 députés au Reichstag, tandis que le Zentrum (le parti de Brüning) dégringole avec un score de 14,8 % pour 68 sièges. Le grand gagnant est le NSDAP (le parti d’Hitler), qui progresse de manière spectaculaire, passant de 2,8 % à 18,3 %, envoyant 107 députés au Reichstag. « Le gouvernement Brüning sera donc minoritaire au Reichstag : la « coalition nationale » de la droite libérale et conservatrice sur laquelle souhaitait s’appuyer le chancelier ne représente plus, au mieux, que 35 % des voix (…) contre plus de 50 % dans la législature précédente ». (p.45) Battu dans les urnes, le gouvernement parvient néanmoins à mettre en œuvre sa politique de réduction des salaires et de baisse des dépenses sociales, pendant deux ans. Une longévité extraordinaire, qui tient à un fait majeur : le soutien de la gauche sociale-démocrate. Elle défend face aux nazis une politique du « moindre mal » – ce qui semble paradoxal, puisque cette même politique nourrit le vote nazi. Dans une résolution votée le 3 octobre 1930, le SPD fustige à droite le « mouvement fasciste des nazis » et à gauche « le parti communiste », accusé de diviser la classe ouvrière. Cherchant des alliances, Brüning songe à faire entrer trois ministres nazis au gouvernement. Mais l’obsession de Hitler pour « l’extermination des communistes, des socialistes et des forces réactionnaires » le refroidit quelque peu. L’alliance avec les nazis au Reich attendra, mais pourquoi ne pas former un tel gouvernement au niveau des États fédérés (Länder) ? Ainsi, le Chancelier écrit dans ses mémoires : « Pour ne pas trancher les fils déjà tissés (…), je me déclarais disposé à faire en sorte que le NSDAP et le Zentrum puissent former des gouvernements dans les Parlements des Länder, partout où cela serait arithmétiquement possible, et ce, dès cette première phase de rapprochement entre nous. » (p.49) Cette ligne politique est décisive : en décembre 1932, les nazis gouvernent dans cinq Länder, dont trois dirigés par la droite et le centre. Ces coalitions régionales servent à la fois de vitrine et de laboratoire à l’extrême droite – en matière de politique intérieure notamment. Elles participent aussi, selon Chapoutot, à une « habituation réciproque entre droite et extrême droite » qui rend crédible l’hypothèse nazie. Finalement, celui qui précipite la chute de Brüning est le même que celui qui l’a porté au pouvoir : Hindenburg. Et l’une des raisons est révélatrice des préoccupations de l’ancien maréchal prussien devenu président du Reich : les intérêts agrariens, un enjeu social majeur de l’époque. Brüning propose une réforme agraire, visant à redistribuer les terres inexploitées de l’Est, pour les lotir et permettre aux habitants des villes de s’installer à la campagne, réduisant ainsi le chômage. Cette proposition touche un point sensible : la propriété terrienne des Junker, ces seigneurs de l’Est, dont fait partie Hindenburg et dont toute la sociabilité du Président est imprégnée : c’est ce projet de réforme qui scelle le sort de Brüning et marque le début de l’ère Papen – qui promet, lui, de mener une politique largement favorable aux intérêts privés mais aussi peu répressive à l’égard des nazis. Hitler n’est pas arrivé seul au pouvoir. Il y a été amené, par la capitulation des partis de droite et du centre enlisés dans une crise politique et s’accrochant au pouvoir à tout prix. Mais ils ne sont pas les seuls : l’entremise de grands patrons séduits par le nazisme pour protéger leurs intérêts est elle aussi décisive. Surnommé le « Führer oublié » par son biographe, Alfred Hugenberg est un haut-fonctionnaire, spécialiste des questions agricoles, banquier et pionnier dans l’entrepreneuriat idéologique. Ayant fait fortune dans l’industrie lourde, il fantasme une Allemagne puissante, redoutée et triomphante – celle de Bismarck et de Guillaume II. Précurseur du magnat de la presse anglophone Rupert Murdoch et du français Vincent Bolloré, il est persuadé que ses projets financiers nécessitent une influence sur l’opinion publique. Cette conviction le conduit à constituer un empire médiatico-financier inédit (Konzern), lui permettant d’imposer les thèmes de l’extrême droite dans le débat public. Dans la holding qu’il préside, il regroupe pas moins de 26 quotidiens et hebdomadaires nationaux et provinciaux – dont le troisième plus grand groupe de presse d’Allemagne, acquis dès 1916 avec l’aide du gouvernement allemand. À cette collection, s’ajoute une usine à textes (la WiPro) qui diffuse et produit du prêt-à-penser en continu. La ligne de cet empire médiatique est ouvertement antisémite, raciste, nationaliste et réactionnaire. Elle trouve un écho inédit dans l’espace médiatique : pas moins de 1600 journaux relaient les « informations » propagées par le Konzern. C’est une véritable industrie du fait divers qui est mise sur pied, afin de diriger l’attention de la population toute entière sur des faits montés en épingle[1]. Johann Chapoutot résume les conséquences de cette entreprise : « En travaillant l’écume de l’actualité, on laboure en réalité les profondeurs océaniques de la psyché nationale, dans un sens conservateur, voire réactionnaire : quelques « unes » bien calibrées sur tel scandale impliquant des Juifs vont permettre de réactiver 1500 ans d’antisémitisme européen ». (p.91) Outre son goût pour la presse, Hugenberg s’illustre aussi en politique. Il rejoint le Parti national du peuple allemand en 1918 – un groupement national-conservateur et en prend la tête en 1928. Hugenberg travaille à l’union des droites, mais Hitler veut le pouvoir pour lui seul. À l’automne 1930, Hugenberg propose alors à Hitler de créer un « front national » (sic). Il pense ainsi drainer le mouvement nazi tout en l’utilisant à son avantage, persuadé de pouvoir dominer cette alliance. Ironie du sort : ceux qui pensaient avoir fait une affaire en or en misant sur les nazis à la baisse se retrouvent morts ou sous tutelle. Hugenberg en est l’exemple parfait. Il soutient Papen en 1932 et devient ministre de l’Economie, de l’Agriculture et de l’Alimentation d’Hitler en 1933. En six mois de gouvernement Hitler, il est dépouillé et contraint de brader son empire aux nazis en leur cédant ses entreprises médiatiques. Ainsi, comme une grande partie des élites politiques de l’époque, celui qui croyait s’allier au NSDAP n’était pour Hitler qu’un simple marchepied vers le pouvoir. Le gouvernement Papen (1ᵉʳ juin 1932 – 3 décembre 1932) est généralement évacué en deux lignes dans les livres d’histoire. Johann Chapoutot s’attache au contraire à montrer que les libéraux autoritaires qui entourent le Chancelier Papen – banquiers, propriétaires terriens, industriels, militaires, journalistes, universitaires – avaient bel et bien une vision de long terme et un programme pour l’Allemagne (dérégulation du droit du travail, subventions massives aux entreprises…). Une fois au pouvoir, Papen décide de dissoudre le Reichstag, clamant que le pays a besoin d’une « clarification politique intérieure »[2]. Une décision irresponsable – résultant d’un accord discret avec le parti nazi – le NSDAP étant dans une dynamique électorale favorable. Les résultats marquent une défaite cuisante pour le gouvernement : les nazis obtiennent 37,3 % des voix, très loin devant le SPD qui obtient 21,6 % des voix. En août 1932, l’analyse de Wilhelm von Gayl (1879-1945), ministre de l’Intérieur de Papen, est stupéfiante. Il affirme que l’Allemagne est divisée en trois blocs : les marxistes (le SPD et le KPD), les nationalistes (le NSDAP et le DNVP), qui refusent de rejoindre le Zentrum, car ils veulent la Chancellerie, et le bloc central, titulaire de la meilleure politique et qui doit conserver le pouvoir par tous les moyens. Gouvernant avec moins de 10 % des voix, Papen cherche des alliances. Tout rapprochement avec la gauche – même la plus modérée – étant exclu, Papen engage alors des négociations avec les nazis. Hitler rejetant tout scénario de victoire partielle, Papen doit lui aussi (comme Brüning) renoncer au soutien des nazis au niveau du Reich. Incapable de se maintenir au pouvoir, Papen décide de dissoudre le Reichstag une nouvelle fois en septembre 1932. Le mythe de la prise du pouvoir par les nazis s’évanouit à la lecture des résultats de ces élections législatives. Le bilan est manifeste : loin d’une ascension fulgurante, le parti nazi est en net déclin. Il perd deux millions d’électeurs, 4 points (33 %) soit 34 sièges de député. L’échec de la stratégie légaliste et maximaliste du NSDAP est tel que Hitler envisage de se suicider en décembre 1932. Outre le recul dans les urnes, le parti est au bord de la scission. Le n°2 du parti, Georg Strasser, nazi de la première heure, plaide pour l’entrée au gouvernement (ligne minimaliste). Une ligne que Hitler refuse puisqu’il souhaite être nommé Chancelier (ligne maximaliste). Le général Kurt von Schleicher, l’un des personnages les plus influents du Reich, pousse pour que la ligne minimaliste du NSDAP entre au gouvernement, afin de disloquer le parti. Ayant pris conscience de la dangerosité de Hitler, pas question pour Schleicher de lui confier la Chancellerie. Alors que Papen est seul, dépourvu d’un socle électoral solide sur lequel s’appuyer pour gouverner, ce dernier envisage de faire un coup d’État. Pour l’en empêcher, Schleicher convainc Hindenburg de le nommer Chancelier à sa place le 2 décembre 1932. Schleicher est resté à la postérité pour sa stratégie du Querfront (« le front oblique »). Elle vise à traverser les organisations politiques et syndicales, afin d’en extraire une base transpartisane et dépasser les appareils. En dialoguant avec la droite de la gauche (SPD et syndicalistes conservateurs) et la « gauche » des nazis (aile « sociale » de Strasser), il cherche à fracturer les blocs électoraux pour bâtir une majorité nationale-sociale. Finalement, l’effondrement psychique de Strasser le 8 décembre 1932, qui démissionne de toutes ses fonctions au sein du NSDAP, scelle le sort de l’expérience Schleicher. Il ne parviendra pas à faire une coalition entre l’aile de Strasser du NSDAP, le Zentrum et la droite conservatrice. En outre, le projet de réforme agraire, qui touche aux intérêts de la famille Hindenburg, le fait tomber en disgrâce auprès du Président. Enfin, Papen, rongé par la rancœur, intrigue en secret avec Hitler pour convaincre Hindenburg de franchir le pas qui changera l’histoire du monde à jamais : nommer Hitler à la Chancellerie du Reich. Mais ce sont en dernière instance les intérêts fonciers des Hindenburg qui ont pesé dans la décision de nommer Hitler. Menacé par Hitler de révéler un scandale sur les aides publiques aux propriétés foncières de l’Est dont la famille Hindenburg a gracieusement bénéficié, Oskar von Hindenburg, fils de Paul von Hindenburg, pousse son père à soutenir Hitler. Le 10 janvier 1933, Hitler est nommé Chancelier. C’est ainsi qu’une droite autoritaire, incapable d’obtenir plus de 10 % des suffrages, décide, après de sordides calculs patrimoniaux, de donner la Chancellerie aux nazis, alors en déclin. Les « centristes » Hindenburg et Papen pensent pouvoir manipuler les nazis par cette manœuvre et tourner la situation à leur avantage. En réalité, cette décision irresponsable scelle le destin de la caste au pouvoir, ainsi que celui de millions de vies qui périront du nazisme. L’auteur conclut son livre par une réflexion sur le statut de la comparaison en histoire, dont nous devons tirer toutes les conséquences pour agir avec lucidité dans la conjoncture actuelle : « En l’espèce, en dépit de similitudes étonnantes, Hugenberg n’est pas Bolloré et Papen n’est pas Macron, mais leurs positions dans les configurations politiques, économiques et sociales de la France de 2025 et de l’Allemagne de 1932 sont analogues. Pas d’égalité ou d’identité terme à terme (A n’est pas C), mais une identité de rapport (A/B=C/D). » Ainsi, « […] ce n’est n’est pas parce que l’histoire ne se répète pas que les êtres qui la font – qui la sont – ne sont pas mus par des forces étonnamment semblables ». (p.278) Alors que le bloc bourgeois démontre jour après jour sa capacité à se compromettre avec l’extrême droite et ses idées, le livre de Johann Chapoutot résonne donc comme un appel à la lucidité et au courage politique face aux irresponsables d’aujourd’hui. Texte intégral 4183 mots

Note de lecture de l’ouvrage de Johann Chapoutot, Les irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir ?, Éditions Gallimard, 2025.

I) Les libéraux autoritaires au pouvoir : en marche vers le fascisme

La crise politique de 1930 et le viol de la Constitution

L’échec de la dissolution et la formation de gouvernements régionaux coalisant l’extrême centre et l’extrême droite

II) Les élites politiques et économiques au service de l’extrême droite

Hugenberg, le magnat des médias qui rêve d’une « union des droites »

« Plutôt Hitler que le Front populaire »

III) Une décision irresponsable : nommer Hitler à la Chancellerie

L’effritement du NSDAP après la défaite : le parti au bord de la scission

L’échec de la manœuvre de Schleicher et la nomination de Hitler à la Chancellerie

Conclusion : 1932 / 2025, une identité de rapport

13.08.2025 à 11:42

Nouveau peuple, nouvelle gauche : le nouveau livre collectif de l’Institut La Boétie

L’Institut La Boétie publie son deuxième ouvrage collectif, Nouveau peuple, nouvelle gauche, dans la collection « Les livres de l’Institut La Boétie » aux éditions Amsterdam. Cet ouvrage collectif est dirigé par le sociologue Julien Talpin. Il s’ouvre par un entretien croisé de Nancy Fraser, philosophe féministe états-unienne et Jean-Luc Mélenchon, co-président de l’Institut La Boétie, et se clôt par une postface stratégique de Clémence Guetté, co-présidente de l’Institut et vice-présidente de l’Assemblée nationale. Il rassemble les contributions de 21 auteur·ices, sociologues, philosophes, économistes ou politistes, qui, ensemble, mettent à l’épreuve l’idée d’un « divorce » consommé entre la gauche et le peuple. Loin de la vision fantasmée d’une classe ouvrière uniforme, figée dans le marbre, il propose de décrire les classes populaires d’aujourd’hui, dans leur diversité et leurs transformations. Il répond à des questions telles que « le peuple est-il devenu de droite ? », et revient sur des épisodes clés de l’évolution de la relation entre la gauche et les milieux populaires : évolution de la social-démocratie ; Gilets jaunes ; mobilisations des quartiers populaires, etc. Enfin, il propose des pistes pour quelques-uns des grands défis qui se posent pour construire une « nouvelle gauche » capable d’assurer la victoire de ce « nouveau peuple ». Ce livre est donc une pièce majeure aux débats stratégiques qui animent actuellement la gauche française et internationale. En s’appuyant sur des analyses rigoureuses en sciences sociales, il trace un chemin clair pour l’action : s’appuyer sur la nouvelle réalité sociologique du peuple – plutôt que la nier – pour construire une nouvelle réalité politique. Liste des contributeur·ices : Sarah Abdelnour, Bruno Amable, Sophie Bernard, Sophie Béroud, Jean-Baptiste Comby, Magali Della Sudda, Clara Deville, Nancy Fraser, Pierre Gilbert, Élisabeth Godefroy, Raúl Gómez, Clémence Guetté, Tristan Haute, Samuel Hayat, José Lopes, Hadrien Malier, Jean-Luc Mélenchon, Julian Mischi, Rachel Silvera, Julien Talpin, Vincent Tiberj. Commandez dès maintenant Nouveau peuple, nouvelle gauche. Découvrez la présentation du livre et le sommaire sur le site des éditions Amsterdam Parution en librairie le vendredi 5 septembre. Plusieurs rencontres autour du livre partout dans le pays avec des contributeur·ices sont programmées ou en cours d’organisation, retrouvez la liste ci-dessous : Texte intégral 642 mots