25.09.2025 à 12:10

Icônes 100. Visionneuse d’image

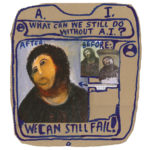

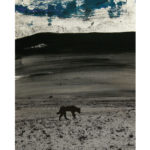

Mogroso, 2025, stylo Bic, collage, 153 × 155 cm

Ce n’est pas une simple carte géographique, c’est un témoignage visuel de la dévastation, de l’humiliation et de la misère imposées à un peuple depuis des décennies. Région pillée durant des siècles d’exploitation coloniale et aujourd’hui par des multinationales privées.

Icônes no 85, hiver 2022

Droits réservés

« Éclats, fragments du futur qui touche et qui blesse ». Ces dessins qui entrelacent fiction et réalité, plus actuels que jamais en ces temps de guerre, relèvent à la fois, selon Yann Moulier Boutang, « du roman policier, de l’allégorie métaphysique, et du traité de savoir voir à l’usage des jeunes générations ».

Icônes no 3, automne 2000

Droits réservés

« Éclats, fragments du futur qui touche et qui blesse ». Ces dessins qui entrelacent fiction et réalité, plus actuels que jamais en ces temps de guerre, relèvent à la fois, selon Yann Moulier Boutang, « du roman policier, de l’allégorie métaphysique, et du traité de savoir voir à l’usage des jeunes générations ».

Icônes no 3, automne 2000

L’article Icônes 100. Visionneuse d’image est apparu en premier sur multitudes.

L’article Icônes 100. Visionneuse d’image est apparu en premier sur multitudes. Texte intégral 1522 mots

25.09.2025 à 11:35

Amazigh À propos du concept de multitudes

Amazigh

À propos du concept de multitudes

Et si nous apprenions à intraduire le concept de multitudes par celui d’amazigh, la libre-dignité qui tisse les luttes démocratiques, et par celui d’halaqa, le cercle du conteur, de l’écoute et d’une autre connaissance ?

Amazigh

On the Concept of Multitudes

What if we learned to untranslate the concept of multitudes through that of amazigh, the free dignity that weaves democratic struggles, and through that of halaqa, the circle of the storyteller, of listening, and of another kind of knowledge?

L’article Amazigh <br>À propos du concept de multitudes est apparu en premier sur multitudes.

Qu’est-ce qu’un collectif de création conceptuelle ? Une « revue » est-elle autre chose qu’une sorte de tentative encyclopédique où la totalité est sans cesse tenue en échec par l’infinité d’un cycle toujours ouvert par le potentiel du numéro qui vient après ? Les revues, comme les collectifs de recherche, sont des formes d’expérimentation de la pensée opérées par des multitudes. « Plateformes » en mouvement, leurs fruits semblent souvent se donner sous les traits de l’encyclopédie. Mais d’une encyclopédie sans fin et nomade, itinérante. Un très grand Versuch, écrit à plusieurs mains dissonantes, un essai toujours inachevé, tentative tissée des fils de la discorde. Sans pratique du désaccord, une revue périt du conflit. La communauté de l’écoute est ce dont elle se soutient. Comme le disait Kateb Yacine de la révolution avec une simplicité exemplaire, si elle a commencé, c’est qu’elle ne finira jamais1. Il en va ainsi de tout collectif errant qui hérite d’un soulèvement auquel il se veut fidèle, des multitudes révolutionnaires. L’héritage de la pensée critique attend de nous autre chose que des citations. Il attend de nous autre chose pour être « sauvé » de la destruction par automation accélérée du savoir en vertu du risque de généralisation de l’IA – que je propose de renommer « machine de statistique appliquée » – aux domaines de la production cognitive de nos sociétés. Ce que le moment exige de nous est une pensée autre, supposant non pas seulement de s’énoncer contre ni même « hors » de « l’Occident », mais de voir double, triple, quadruple, etc. Non pas seulement explorer l’intraduisible, mais penser avec ce que l’intraduction nous fait penser. Tout le champ du discours, localisé en des points d’Euro-Amérique, est historiquement constitué par l’incapacité de penser dans l’ensemble des autres langues que ce champ efface, rature, « absente » en le rendant présent seulement sous la figure de l’obsession, voire de la terreur. On pourra fustiger ce canon qui dispose le possible, le pensable et l’imaginable, nous n’aurons pas fait un pas dans la direction de la décolonisation tant que nous n’aurons pas trouvé autre chose. Sans cet acte de création, dont l’énoncé étonne par sa simplicité, nous ne pourrons revendiquer aucune espèce de fidélité à Fanon, puisque tel était son dernier mot dans Les damnés de la terre : trouver autre chose, ce qui selon lui signifiait aussi sortir de l’Europe. Nous y voilà. Et tant que nous nous contenterons de citer Fanon en guise d’alibi, tant que nous le citerons pour nous décharger de la tâche qui est la nôtre, à la fois générationnelle et transgénérationnelle, et pour effacer les noms de celles et ceux qui ont fait collectivement la décolonisation réelle des terres brûlées par le colonialisme, nous n’aurons pas fait le saut qu’exige de nous la dés-impérialisation – condition sine qua non d’une pensée de la libération. Il n’y a plus d’autre choix. Le temps nous murmure une alternative derrière l’amoncellement des cris de tous ces cadavres encerclés par notre époque macabre. Soit l’appareil universitaire occidental ouvre ses oreilles et entre en dissidence vis-à-vis de lui-même et de ce qu’il a été, soit il meurt. Les forces qui lui font face sont des mutations inédites de ce que l’on pourrait nommer le « plus qu’empire ». Et je le dis avec tout le respect et l’amitié que j’ai pour l’héritage critique qui est celui de la pensée française du siècle dernier et de cette revue : cet appareil de pensée n’a pas encore commencé à ouvrir pleinement ses oreilles. Il est encore sourd. La pensée-monde, ni d’Orient ni d’Occident, demeure manquante, et la planétarisation de nos concepts n’a pas encore eu lieu. La critique du colonialisme et de la colonialité en a été une prémisse, une précondition, mais elle nous empêchera de franchir tous les pas que nous devons oser franchir tant qu’elle s’imposera comme l’horizon indépassable de la pensée. Nous en sommes encore à balbutier qu’il faudrait faire autre chose, mais l’on se trouve enfermé dans des institutions qui font tout pour nous en rendre incapables, et dont nous-mêmes sommes les acteurs. Je voudrais hurler avec vous : arrêtons la machine, court-circuitons le régime des citations qui nous emprisonne lorsque l’on croit savoir ce qu’il en est du pouvoir et de sa critique. Telle serait peut-être la manière d’être fidèle à ce que nos prédécesseurs nous enseignent encore. Je ne peux m’empêcher de voir le cercle de l’impérialité à l’œuvre dans le présent qu’il déchire en tentant d’y annihiler nos futurs. Son spectre nous hante à tous égards et nous devons mesurer tout ce que, de sa voix, nous n’avons pas encore été en mesure d’entendre. Non pas qu’il y ait là de l’Empire, mais il y a bien une sorte d’empereur mort et sans cesse impossible. L’Europe avait cru terrasser le spectre après la Seconde Guerre mondiale, mais il gagne l’autre face de « l’Occident » mourant sous des formes inimaginables. En vérité, l’Occident est en train de se scinder et d’imploser au gré des circulations inédites de l’impérialité et du « plus qu’empire ». Il n’y a jamais eu d’Empire en Occident. L’empire est sans cesse absent. Et le colonialisme est lourd de cette absence de l’imperium assassiné en apparence par Luther. L’autre des multitudes insurrectionnelles n’est pas l’Empire, mais l’impérialité de l’extractivisme, du capital et de la colonie. Il me faut dire ce que toutes les forces impériales et sur-impériales refoulent. En dire une part, car à peu près tout peut être digéré par ces forces. J’aurais pu dire « liberté, égalité, dignité, fraternité ». Je dirais aussi Amazigh. Amazigh sera ma « conclusion », c’est-à-dire mon point d’arrivée et donc de départ, disons l’ouverture du cycle2. Kateb Yacine nous apprend que Amazigh n’est pas seulement une identité mais un concept politique : la libre-dignité qui tisse les fils de l’humain et les luttes démocratiques. Constellation de la libre-dignité au cœur de la révolution algérienne que les citations canonisantes de Fanon recouvrent aujourd’hui de toute la mise sous silence de celles et ceux qui font mine de « déjà savoir ». Il y a bien des choses que Fanon n’a pas dites de la révolution algérienne. J’en choisirais une seule, pourtant cruciale. Les premiers révolutionnaires algériens étaient Imazighen (pluriel de Amazigh). Et ils ont été calomniés comme berbères, athées et marxistes, une fois qu’il a été décrété que le nationalisme arabe devait devenir l’horizon indépassable du soulèvement algérien. L’Algérie algérienne était l’idée d’une unité afro-arabe ou arabo-amazigh sans laquelle le panafricanisme fanonien n’aurait pas été imaginable. Sans lui, la participation de Fanon, mais aussi de Miriam Makeba et de Nelson Mandela à la révolution algérienne n’aurait pu avoir lieu ni avoir de sens. Pourtant, Fanon connaissait Abane Ramdane – l’un des maîtres d’œuvre du Congrès de la Soummam – et il y a fort à parier qu’il s’en est inspiré. Grandeur de la Soummam : moment amazigh et afro-arabe encore parfaitement ignoré des praxis effectives de la décolonisation. An-archè souterraine, recouverte, enfouie, mise sous silence par l’identité coloniale « française », comme par l’identité « arabe » dont le modèle se trouverait concentré dans un Machrek dont le Maghreb ne serait que le reflet dégradé ou le simulacre. La clef de voûte du théâtre « décolonial » entre France et Algérie est le « concept » de halaqa : le cercle du conteur, mais aussi le cercle d’écoute et de connaissance. Si ce mot renvoie à une strate théologique – le cercle d’interprétation des sources de la tradition musulmane – il a désigné une troupe de théâtre politique au cœur du Paris des années 1970. Al–Halaka (« Le cercle ») et al–Assifa (« la Tempête ») étaient des troupes formées par le Mouvement des travailleurs arabes. Leur effacement de la carte de l’histoire, de la création et de la politique – en France et ailleurs – ne fait pas de doute. Je veux rappeler que, dans ces lieux de création, étaient actifs ouvriers français et immigrés unis par un acte qui devait être poétique et créateur pour pouvoir être politique ! On a récemment redécouvert la question qu’ils avaient posé à travers leur praxis-poétique : celle de l’unité stratégique des ouvriers français (« blancs ») et des ouvriers arabes et immigrés (« non-blancs »). Unité stratégique et non harmonie préétablie. On ne trouve pas la moindre trace de ces mouvements dans les textes de la pensée française, malgré la longue liste des naissances des totems de la théorie française dans des pays du Maghreb. Au lieu d’en rester au concept de « multitudes », tel que proposé par Negri et Hardt, il nous faudrait repenser la démocratie à travers les pratiques poétiques et théoriques de la halaqa. Elle conduirait peut-être à nous libérer des divisions métaphysiques entre le Multiple et l’Un dans le registre de notre pensée politique. S’il y a gouvernementalité, c’est précisément parce que le pouvoir ne fonctionne plus comme une image de l’Un. Faire du refus a priori de l’Un l’horizon indépassable de nos luttes court donc un risque : faire de la Multitude une solution universelle à tous nos maux, au lieu d’explorer les langues anticoloniales de la « démocratie radicale ». 1Kateb Yacine, Intervention au Congrès de l’Union Locale d’Alger Centre, 29 juin 1968. L’idée est sans cesse reprise dans les trois ouvrages qui forment la trilogie de l’étoile : Nedjma, Paris, Seuil, 1956 ; Le Cercle des représailles (1959) ; Le Polygone étoilé (1966). 2Pour une analyse plus détaillée, je me permets de renvoyer à : Mohamed Amer Meziane, « Reflections of Race and Ethnicity in North Africa. A Conceptual Critique of the Arab-Berber Divide », Review of Middle East Studies, 2020, 54 (2), p. 268-288. L’article Amazigh <br>À propos du concept de multitudes est apparu en premier sur multitudes. Texte intégral 2303 mots

Penser avec ce que l’intraduction nous fait penser

Il n’y a pas d’empire

Amazigh

Halaqa

25.09.2025 à 11:33

Art / multitudes Un étrange attracteur

Art / multitudes

Un étrange attracteur

Et si les Icônes de Multitudes se jouaient aux / des frontières de l’histoire de l’art, mélangeaient les genres, et captaient la diversité ?

Art and Multitudes

A Strange Attractor

What if Multitudes’ Icônes played at/with the boundaries of art history, mixing genres and capturing diversity?

L’article Art / multitudes <br>Un étrange attracteur est apparu en premier sur multitudes.

Au début il y a le pluriel. Dans les années 2000, année de la fondation de la revue, le collectif de rédaction et le conseil éditorial, augmentés d’une liste de correspondants lecteurs polyglottes, donnent une image rhizomatique, impressionnante, de la constellation Multitudes. Questions politiques et actions artistiques s’étayent les unes les autres, les actions publiques et les évènements plastiques se confondent, se renvoyant l’un à l’autre. Penser se revendique du faire artistique, l’expérience du sensible se nourrit de connaissances (les étudiant·es d’art sont féru·es des nouvelles problématiques scientifiques et philosophiques), les mondes singuliers des pratiques artistiques rejoignent les subjectivités politiques qui concourent et appellent à la production d’un usage minoritaire de la raison. Les Icônes, en l’an 2000, commencent avec un « théâtre des orgies et des mystères », les happenings, les actions, les événements performatifs : chair à vif, l’art vivant rompt avec les consensus de classe et rejoint « la vie plus intéressante que l’art » ; les énonciations subjectives subvertissent les conventions, sécrètent l’insoumission et le terrain de la création « devient un chantier des sens et de l’esprit » (no 4, Art contemporain, 2001/4) ; des manifestations artistiques se calquent sur les manifestations de rue : avec pancartes et mots d’ordre, des artistes s’invitent dans des congrès de l’OMC et dans les sessions des droits de l’Homme ; les militant·es alternati·ves, défenseur·ses des espèces en voie de disparition, borders anonymes, queers, féministes, ils et elles produisent les espaces publics de leurs monstrations, de leur existence ; des multimédias – photos, vidéos, édition, internet, squats, tiers lieux – sont les outils de la conversion des espaces et des corps refoulés en agents et moteurs d’invention et de transformation sociales. L’art fuse des endroits les plus calibrés, les plus inattendus, comme des usines, des postes, des hôpitaux. Les sons générés par le travail ressourcent les concerts, l’invisible se découvre, l’attente devient hospitalière, les circuits neuronaux calligraphient, les furigraphes nomadisent, les motifs wax absorbent les symboles coloniaux et recartographient les frontières ; l’aujourd’hui répare la mémoire de demain, mais trous ou souvenirs fantômes persistent ; les poubelles habillent les artistes qui transmutent et reconquièrent les terres volées, les archives remontent à la surface de la toile, elles ravivent la mémoire des masques enfouis et réactivent l’actualité d’autres visages effacés ; aujourd’hui des étrangers dont les noms ont sombré, la pierre gravée d’une date s’en souvient ; les images que les mots ont découpées redoublent d’intensité ; le flou désublime l’image ou la sacralise ; des photos ravivent la mémoire d’une inconnue, l’éternel féminin que la sculpture a béatifié est oublié ; production, reproduction, réappropriation, l’histoire est performée. Si « l’art, extension du domaine de la vie » a signé la fin des avant-gardes historiques, la culture marchande, le marché de l’art, les biennales, la culture mass médiatique signent la fin de l’un-artiste et de l’art disruptif. Domine l’image numérique à laquelle invitent les nouvelles technologies. D’aucuns prédisent que « le musée du XXe siècle serait un parc d’attraction, lieu d’animation culturelle, un lieu de divertissement multimédia » (no 4, 2001/4). En réaction, les artistes surenchérissent sur les médias, les affiches publicitaires et les slogans sont repris et détournés ; les bugs informatiques chassent les pages dites artistiques et s’y substituent ; la (ré)appropriation caricature le processus créatif, les images de synthèse délogent la création dite « authentique » ; l’inspiration bédéiste, satirique, caricature l’art public. Contre la représentation, les artistes exhibent le faire, le structurel, ou l’accident. Les touches, les trames photomécaniques, les pixels, les bugs, les glitches régénèrent les images qu’elles pillent. Récupération, captation, reconfiguration, retransmission. Mais parallèlement, des nouveaux acteurs singuliers – les slameurs, rappeurs, graffeurs, danseurs, venus d’ici et d’ailleurs – réinventent des espaces publics en leur découvrant de nouveaux usages (sonores, graphiques, théâtraux). Les graffitis qui ont investi les murs de la ville entrent dans les musées. Les diagrammes, tracés géométriques simples ou représentations graphiques, schématiques de phénomènes complexes, s’exposent à la place des objets qu’ils taguent et commercialisent, version simple ou plus complexe : ils génèrent des nouveaux alphabets, des sigles, des rythmes musicaux, hallucinent des villes. Les Icônes et les articles qui les accompagnent rendent compte de ces expérimentations artistiques qui s’ingénient à faire, défaire, refaire, en fait, inachèvent l’imaginaire artistique ; ils réinventent l’histoire de leur pays, le passé du présent, intronisent l’avenir dans un présent redessiné (Group Atlas, no 15, 2004/1). L’année 2010 est marquée par le départ d’un certain nombre d’auteurs importants de la revue. Cette rupture a entraîné un affaissement de l’intérêt collectif porté à l’art et une diminution des dossiers hors Icônes qui lui sont dédiés. Les Icônes sont assurés, mais l’art ne fait plus débat. Cette perte de l’intérêt collectif pour l’art peut s’exprimer de diverses façons. L’art n’est plus autant porteur des enjeux politiques qu’on lui attribuait et qu’il revendiquait. Des groupes Icônes sont moins convaincus de la charge disruptive de l’art. Parallèlement à un appauvrissement économique des artistes, sévèrement ressenti, on assiste à un accroissement des dispositifs institutionnels publics et privés comme des résidences, des aides à la création, les bourses, les éditions, les expositions dans les centres d’art. Ces encadrements et ces soutiens en faveur du développement artistique sont salués mais ils vont aussi avoir pour effet d’accentuer l’individualisation artistique. La multiplication des curateurs, parmi les historiens, les critiques et les artistes, conforte également cette tendance à encourager les artistes à individualiser leur création et à s’investir dans une production exposable et commercialisable en galerie ou centre d’art, au détriment de ses dimensions plurielles, existentielles, politiques. Certains cependant continueront d’atterrir à Multitudes pour la raison inverse, parce qu’elle est une revue encore capable d’offrir un espace libre des normes académiques, des impératifs commerciaux, des « loyautés » politiques, bien que non indifférente ni totalement exempte de ces allégeances. Donc la revue n’a pas lâché les desseins de ses fondateurs, à savoir que l’art – en tant qu’acteur du présent et du devenir, en tant que – comme captation de valeur – représente des enjeux politiques qui doivent avoir leur place dans ses pages. La place, oui, mais la puissance ? Concomitants de la disparition des artistes « engagés », mûs par le désir de changer la société, des mouvements de pensée et de lutte se sont formés sur des questions critiques, car mettant en péril la communauté humaine, tels que l’extractivisme (écologie), le colonial (le décolonial), le patriarcat (l’écoéfiminisme), le binarisme sexuel (les transgenres), le validisme (les handies), la souveraineté nationale (les parcours migratoires). Et le choix de Multitudes a été d’inviter des artistes déjà rompus à ces questions, dont les explorations plastiques étaient déjà engagées sur ces rails (no 60, 64, 67, 79, 82, 89…). Cependant, ventiler les Icônes sur des axes de recherche, prioriser la pensée spéculative sur l’expression artistique, cela risque de minimiser, sinon secondariser la dimension artistique. Question pendante qu’ignorent les singulières propositions qui nous viennent de ceux et celles dont la création artistique défie toutes les conventions formelles, langagières, raisonnables, et inventent l’impossible pour chavirer des cadres de vie inconscientisés. Des anthropologues proches de Multitudes, investies dans ces territoires lointains, africains, brésiliens, ont été des éclaireuses précieuses d’Icônes. « L’art est mon arme, pratiques artistiques d’insoumission » (no 87, 2022/02) titre une série d’articles inspirés et en intelligence avec de pratiques artistiques et poétiques au Congo, Niger, Palestine, auxquelles plusieurs Icônes ont été consacrées(no 77, 82, 85, 87…). Les technologies numériques – dont Multitudes a fait un de ses axes de recherche privilégiés – bouleversent les dimensions artistiques au point que, comme le disait Jean-François Lyotard dans Les Immatériaux, « tous ces supports, matériaux et matériels, tous ces projets se terminent par une image numérique et ou imprimée. […] Le message ne rencontre pas son support, il l’invente. Le travail n’affronte pas son objet, il le calcule et le déduit ». Les nouvelles technologies tendent à écraser les différences en substituant des alternatives chiffrées aux altérités, qu’il s’agisse des sources, des outils, des médiums, des modes de communication. Et plus encore, avec l’intelligence artificielle générative, elles ouvrent des nouveaux imaginaires, déploient des possibles de recomposition et de constitution, des mémoires contenues et inexplorées dans les big datas, inimaginables et inimaginées auparavant – mais qui appauvrissent aussi la multi-dimensionnalité sensorielle et l’aesthésis des œuvres. Le différentiel sensoriel n’est plus une expérience active et aléatoire, mais une ambiance offerte. La sensibilité du sujet est réceptive, non plus active. Et les œuvres donnent à disserter plutôt qu’à contempler et émotionner. Les expériences que mènent les artistes en intelligence ( !) avec l’IA traversent les Icônes, avec leur cortège d’interrogations. Mais ce que montre l’Icônes spécial de ce numéro, composé d’un ensemble d’œuvres qui couvre une période de plus d’une douzaine d’années, c’est le contraire : les différences priment, voire un certain éclectisme des sources artistiques, diront certains, et elles sont dans la veine de Multitudes, une richesse. Les responsables commanditaires des Icônes sont pluriel·es. Tout membre du collectif a pu proposer des artistes – dont il ou elle présente le travail au collectif de rédaction et/ou à un groupe dit Icônes, à géométrie variable. Les choix reflètent des goûts, des connaissances, plus ou moins affûtées aux productions présentes, plus souvent en relation avec les accointances de tel·le artiste avec le ou la commanditaire, guidé·e par les complicités avec un champ de recherche couvert par l’un et l’autre. Les artistes qui ont communiqué l’image d’une œuvre récente pour Multitudes sont issu·es de cette diversité artistique. Ils et elles sont peintres, dessinateurs et dessinatrices, photographes, écrivains et écrivaines, vidéastes, cinéastes, sculpteurs et sculptrices, performeurs et performeuses, poétesses, musicien·nes, designers, grapheuses, brodeuses, collectionneuses, pirates. Iels utilisent la mine de plomb, le fusain, le pastel, la plume, le crayon bille, le pinceau, l’huile et l’acrylique, la caméra, des instruments de musique des cartes, l’ordinateur, le numérique, l’avion, l’intelligence artificielle. Iels travaillent avec le papier, la toile, le mur, l’écran, le cuivre, la pierre, la lumière, le pigment, la voix, les sons, tout matériau sonore, leur corps, la presse, le numérique, l’intelligence artificielle. Iels sont touareg, franco-algérien, iranien, britannique, congolais (RDC), suisse, étatsunien, brésilien, français·e, coréenne, autrichien, australien, argentin, italien. Ces catégories, qui semblent être issues de l’INSEE, rendent-elles compte de la diversité artistique selon Multitudes ? Une quarantaine d’images, communiquées par des artistes de ces différents d’horizons artistique et géographie, ont rejoint le numéro 100. La cacophonie est inévitable et accréditera le jugement de certains critiques que l’éclectisme est la marque de fabrique de Multitudes. Qu’est-ce qui justifie de réunir ces œuvres émanant de productions qui n’avaient été vues que séparées ? Quel lien, ou quelle raison, peut justifier cette pluralité hétéronome – à laquelle les artistes consentent implicitement en répondant présents. Cet accord exceptionnel répond à l’invitation non moins exceptionnelle de participer à la fabrication du 100e numéro de la revue (que certain·es renomment « le centenaire de Multitudes », magnifiant la longévité de la revue). Rappelons en premier lieu que chaque image reçue est liée par un fil invisible à la revue où son auteur a déjà réalisé un Icônes dans l’un des numéros précédents. Ce lien de « parenté » n’est pas négligeable si l’on se reporte à la presque maxime aujourd’hui de Donna Haraway, « faites des parents (kin), non des enfants ». Elle nous invite à inventer d’autres liens de parenté que biologiques et fondés sur le patriarcat pour faire familles, appelant à prendre des distances vis-à-vis des modèles dominants, surtout lorsqu’ils impactent la planète, mais aussi parce qu’ils enkystent les esprits dans des habitudes. Aussi, ce mélange hétéroclite de propositions artistiques se démarque-t-il d’un habitus comme l’attraction par similarités, identités culturelles, courants de pensée artistique institués à l’exemple de « l’art contemporain » – qui en fait ne couvrait que l’art occidental, comme le relève Lionel Ruffel dans Brouhaha, les mondes du contemporain. Donc l’éclectique artistique patent dans ce numéro 100 pourrait en fait traduire d’autres affinités qu’artistiques, des affinités politiques au sens de Multitudes, c’est-à-dire, d’agencements transnationaux, transdisciplinaires, transgenres qui n’ont pas de critère commun mais font commun. Commun ne signifie pas consensus, ni uniformité, mais contribution active et subjective à l’existence d’un monde de singularités. Le crible n’est pas l’instrument de sélection des Icônes, ni l’agrégation, mais le concours et le métissage. Une voix me souffle une autre explication. Si Multitudes n’est ni un parti, ni un mouvement, ni une institution, alors l’adhésion qu’elle suscite est étrange. Celle-ci est toutefois à géométrie variable, car la non-rémunération des œuvres, le noir et blanc imposé, la réduction des propositions quels que soient les supports, les dimensions, les textures réduites à une image imprimée en dissuadent quelques-un·es. L’intérêt que la revue éveille est-il sporadique, discontinu ? Il oscille selon l’un ou l’autre des paramètres cités, de façon irrégulière, auxquels il faut encore ajouter la disponibilité (temporelle). Ce mouvement d’attraction irrégulier et imprévisible se rapprocherait de ce que des physiciens appellent depuis quelques décennies un « attracteur étrange ». L’expression symbolise « la diversité qualitative des systèmes dissipatifs ». Contrairement aux oscillations du pendule d’une horloge par exemple, dont les oscillations sont régulières et finissent toujours par se stabiliser, les perturbations de l’attracteur étrange ne connaissent pas de point d’équilibre régulier, ni continu sous forme de point, de ligne, de surface – et pourtant son rythme n’est pas totalement désordonné. Bien que chaotique, non linéaire, non reproductible, la dynamique de l’« attracteur étrange » connait un certain déterminisme. Comme le relevaient Ilya Prigogine et Isabelle Stengers dans Entre le temps et l’éternité, « les attracteurs étranges ne sont pas caractérisés par des dimensions entières, comme une ligne ou une surface, mais par des dimensions fractionnaires qu’on appelle depuis Mandelbrot des variétés fractales. » Bien que ce ne soit pas évident, les Icônes de Multitudes et particulièrement cet Icônes spécial, pourraient se nommer des attracteurs étranges – que par précaution et pour éviter les confusions avec les formes savantes, nous appellerons « étranges attracteurs ». L’article Art / multitudes <br>Un étrange attracteur est apparu en premier sur multitudes. Texte intégral 3162 mots

Les Icônes

Mitan,

zone de turbulencesNon pas « une » ligne, mais un faisceau de lignes

Étrange attracteur