06.10.2025 à 10:00

Obscur, pauvre et révolté : Roman Kacew avant Gary

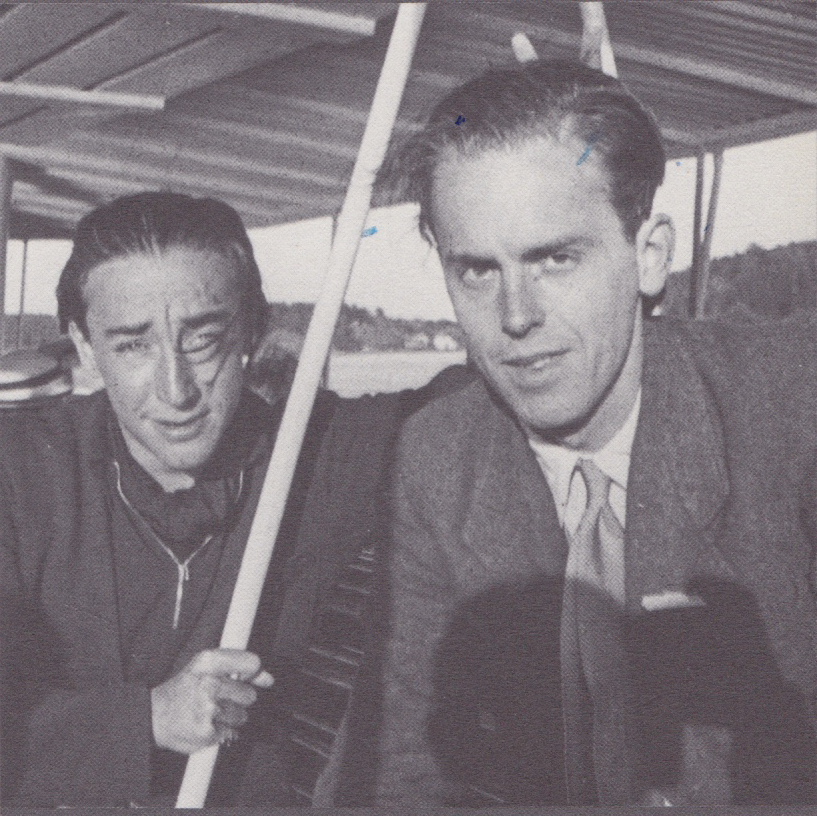

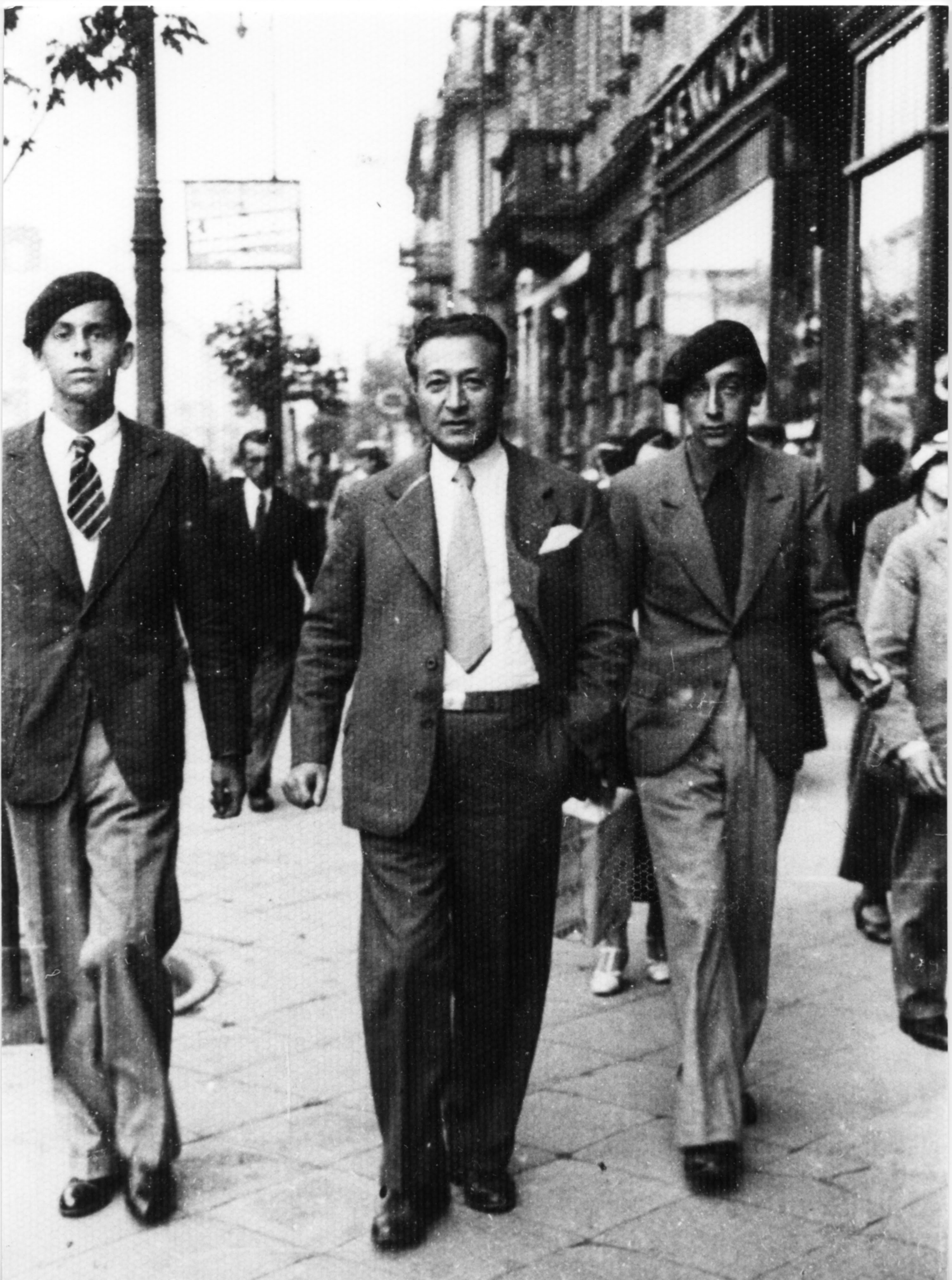

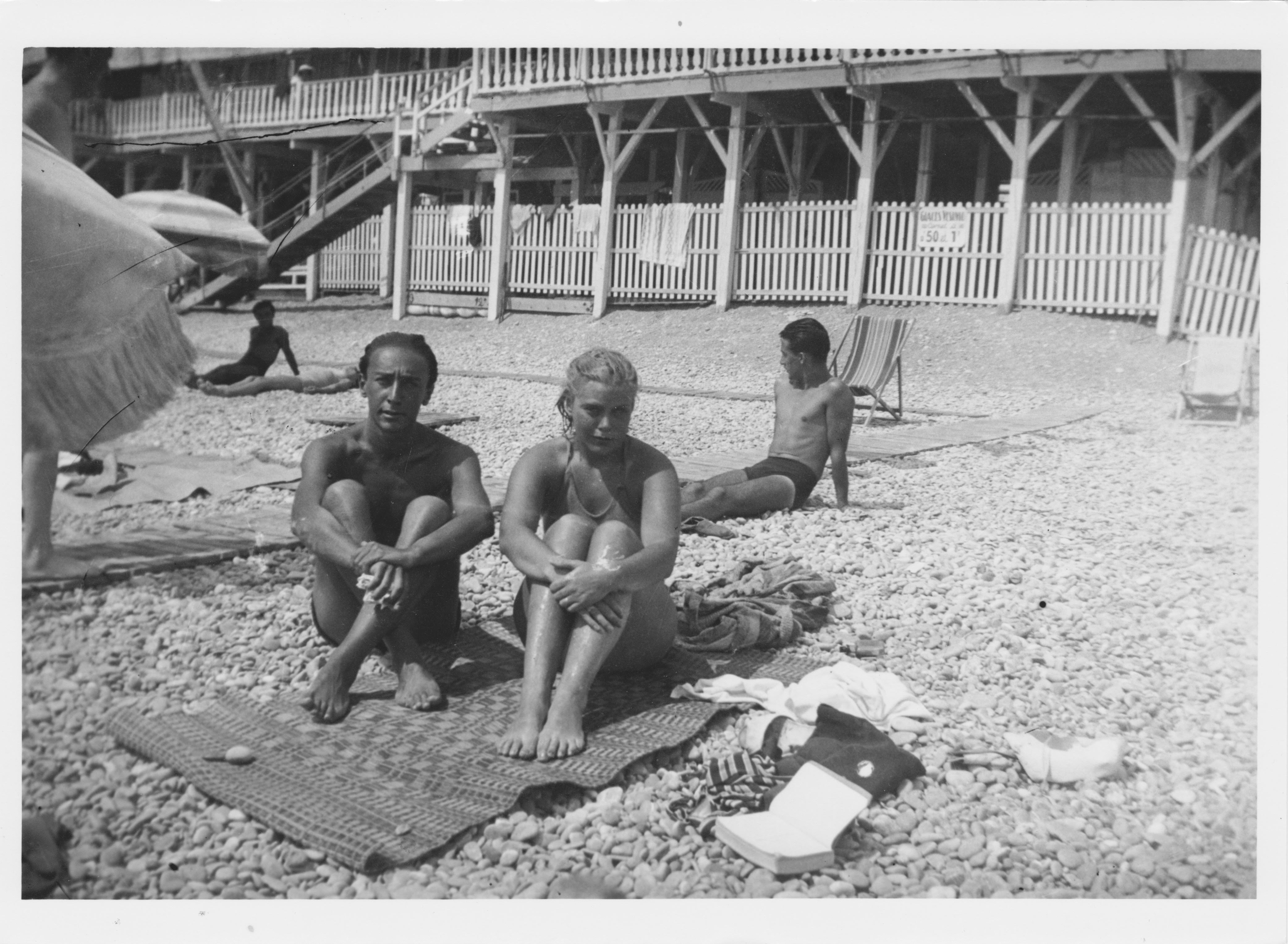

* A l'occasion de la publication de Lettres à Sigurd de Romain Gary (Gallimard, 2025), Nonfiction republie cet article de Myriam Anissimov, biographe de l'auteur de La Promesse de l'aube, qui revient sur la découverte de cette correspondance. A la rentrée de septembre 1929, en classe de quatrième au lycée Masséna, à Nice, le jeune Roman Kacew (se prononce Katzcef), qui francise son prénom en Romain, se lie avec quatre condisciples dont il restera proche toute sa vie. Ses camarades se nomment Alexandre Kardo Sissoeff, René Agid, François Bondy et Sigurd Norberg, de deux ans le cadet de Romain. Alexandre est russe et champion de tennis. Gary lui empruntera ses exploits dans La Promesse de l’aube. René, fils d’Alexandre Agid, propriétaire de L’Hermitage, un palace où il accueille les altesses et les pachas, convie Romain pour le déjeuner du dimanche. François, venu de Paris, est exilé à Nice en tant qu’interne au lycée Masséna par ses parents parce qu’il néglige ses études. Enfin, Sigurd est un jeune Suédois très bien élevé et serré de près par un père d’une sévérité extrême, qui s’indigne du relâchement de l’éducation française. Tous seront reçus au baccalauréat de philosophie en 1933. Très sérieux, mûr pour son âge, Romain Kacew s’était forgé plusieurs personnages pour ne pas souffrir de sa timidité, qui lui gâchait la vie. Elle était liée au fait qu’il se trouvait laid, qu’il était juif, pauvre et étranger. Invité chez les Agid, il était humilié de n’avoir pas d’autre veston que celui qu’il portait chaque jour pour aller au lycée. Pour faire chic, il avait trouvé une écharpe blanche. Divorcée de son second mari Leib, qui a ensuite épousé une jeune femme nommée Frida, avec laquelle il a eu deux enfants Valentina et Pavel, Mina, la mère du futur écrivain, quitte Varsovie avec Romain et arrive à Nice depuis Vintimille. Ils habitent une chambre sinistre, 15 rue Shakespeare, dans le quartier de la gare. Après avoir travaillé dans un entrepôt de meubles, Mina vend de la brocante au porte-à-porte dans les hôtels élégants. Puis elle obtient la gérance d’une pension de famille sise boulevard Carlone, qu’elle baptise Hôtel Pension Mermonts, dont la plupart des clients sont des Russes modestes, arrivés là selon les aléas de la Révolution. Mina et Romain occupent chacun une chambre de l’hôtel, autant dire qu’ils n’ont pas de véritable foyer. François Bondy, qui a résidé quelques mois à la Pension Mermonts, décrit ainsi la mère de Romain, après avoir lu La Promesse de l’aube : « Ce roman est la vérité même... Il ressuscite l’étonnante personnalité de ta mère qui n’avait nul besoin d’être transformée ou agrandie par l’imagination. Qui pouvait l’oublier, l’ayant connue ? » François Bondy que j’ai rencontré à Zurich peu de mois avant sa mort, me raconta que Mina était mythomane. « Elle racontait des histoires dont je doutais beaucoup. Elle avait une personnalité théâtrale comme le théâtre n’en connaît pas. C’était une grande tragédienne dans la vie, mais pas au théâtre. » J’ai passé trois années à suivre les traces de Gary un peu partout où sa vie tumultueuse l’avait conduit. Dans presque tous les cas, j’ai réussi à retrouver ceux qui l’avaient bien connu, ceux et celles qui avaient travaillé avec lui en tant que diplomate, celles, nombreuses, qui avaient accepté sa sensualité violente et dénuée de sentimentalité. Excepté la compagnie des femmes éphémères dont il ne pouvait pas se passer, c’était un homme solitaire. Il avait répondu à un journaliste qui l’interrogeait qu’il n’avait pas d’ami. En réalité, il était resté proche de ses quatre condisciples d’adolescence jusqu’à sa mort, bien qu’il s’en défendît. J’ai aussi espéré retrouver Linda Noël, une de ses amies qui avait joué un rôle de perturbateur dans le tourbillon bien orchestré de « l’affaire Ajar ». J’avais moi aussi rencontré cette Linda qui tenait un joli magasin de mode rue du Four, mais hélas trop tôt, avant que Gary n’entrât dans ma vie. Elle s’était volatilisée. Malgré des recherches aussi savantes qu’acharnées, aidée même par un professionnel du renseignement, je n’ai pas retrouvé la trace de Linda qui, invitée chez Gary, dans sa maison Cimarron, à Puerto Andraxt, avait vu sur sa table de travail le manuscrit de Gros câlin, et s’en était vantée. On ne l’avait pas crue. Gary avait contre-attaqué publiquement : « Si cette personne a vu quelque chose chez moi, ce ne peut être que mes organes génitaux. » Dans les affabulations de Gary, il y avait toujours une part plus ou moins grande de vérité. Je continue d’espérer qu’un jour Linda me fasse signe, même sous forme de fantôme. Quant à Sigurd Norberg, je suis allée le chercher en pure perte jusqu’à Stockholm où sa famille était retournée après quelques années passées à Nice. Les Norberg étaient rentrés en Suède après que Sigurd eut obtenu son baccalauréat avec mention. Photo de Romain et Sigurd, contemporaine des lettres, prise sur un bateau sur l'archipel de Stockholm. A Stockholm, j’avais tout de même appris qu’au mois de juin 1939, Romain avait résolu de se rendre en Suède avec 2000 francs en poche pour tenter de reconquérir la belle Christel avec laquelle il avait filé le parfait amour libre pendant quelques semaines à Paris et à Nice. Cependant, Christel ne s’était engagée à rien. Elle était mère d’un petit garçon et envisageait de renouer avec son mari, musicien et compositeur. En cette occurrence, Romain ne réussit même pas à la revoir. Il habita chez Sigurd, dont la famille lui avait prêté leur petite maison de bois dans L’Archipelag, où il remania son premier roman Le Vin des morts. Gary lui avait offert son manuscrit. A Stockholm, j’ai retrouvé Christel, devenue une très vieille dame vivant dans le dénuement absolu. Longtemps, Christel avait conservé le manuscrit du Vin des morts jusqu’au jour où, acculée par la misère, elle était venue le vendre à Paris en 1992. Aucun éditeur ne s’était manifesté lors de la vente à Drouot, c’est Philippe Brenot, médecin et psychanalyste qui l’acheta pour une bouchée de pain, et bien des années plus tard, l’édita chez Gallimard. Christel ignorait où je pourrais retrouver Sigurd Norberg, qu’elle avait connu, il y avait tant d’années. Acceptant mon échec, j’achevai la biographie de Gary qui parut en 2004 sous le titre Romain Gary le caméléon. Pendant six mois, mon éditeur, indisposé par l’enfance juive polonaise de Gary, hésita à publier le livre. Sur la jaquette, il lui substitua le nom d’une de ses filiales, histoire de me désavouer et de s’en laver les mains. Le livre fit grand bruit, et même scandale. On me reprocha d’avoir examiné « trop » soigneusement les papiers d’état civil que j’avais retrouvés à Wilno (aujourd’hui Vilnus), et d’avoir établi la généalogie familiale et l’enfance, au cœur de la Jérusalem de Lituanie, du petit Romain Kacew, que certains admirateurs ont entrepris de convertir au catholicisme, et de le laver de son judaïsme, par-delà la mort. Les préjugés antisémites ont la vie dure. La ville de Nice donna le nom de l’écrivain à l’une de ses bibliothèques. Au printemps 2004, on organisa une grand événement, on fit des discours. On exposa de très grandes photos de l’écrivain, tirées de mon livre, sur la Promenade des Anglais. Je donnai quelques conférences. Un jour de grand soleil, deux charmantes dames posèrent un exemplaire de mon livre sous mon nez pour le faire dédicacer. Je leur demandai leur nom. Elles répondirent, mutines : « Nous sommes Simone et Nina Norberg, les filles de Sigurd Norberg, l’ami de Romain Gary. » - D’où venez-vous, leur demandai-je, stupéfaite, je vous ai cherchées en Suède ! - Nous vivons à Uzès. Venez nous voir, nous vous montrerons des photos de Romain Gary avec notre père. » Je ne me le fis pas dire deux fois. Simone et Nina vivaient dans un vieux mas, au fond d’une rue étroite. J’étais venue avec mon mari, Gérard Wilgowicz. En nous offrant l’hospitalité, elles nous expliquèrent que nous allions dormir dans le lit de Romain Gary. Comment cela était-il possible ? Le lit de Gary et les meubles de sa chambre à coucher, à Uzès ? Après avoir achevé Gros Câlin, Pseudo, et La Vie devant soi, Gary avait décidé de quitter son petit appartement de la rue Moillebeau, à Genève, et l’avait prêté à son ami Sigurd, qui devait travailler pendant un an au Bureau de l’UNICEF. Gary lui avait également abandonné ses meubles. Sigurd les avait donc envoyés à Uzès, quand il avait pris sa retraite. Alors que nous devisions dans le jardin, Nina apporta quelques très anciennes photographies. Au verso de l’une d’entre elles, Sigurd avait écrit au crayon : « Varsovie, été 1933. Romain, Monsieur Kacew et moi ». Tout ce que Gary avait écrit au sujet de son père n’était que fiction romanesque. Il n’était pas le fils d’Ivan Mosjoukine mais celui d’un négociant en pelleterie, nommé Arié Leib Kacew. Il ne l’avait pas perdu de vue, et lui rendait même visite assez souvent pendant les congés scolaires, y compris en compagnie de Sigurd Norberg. Père et fils se ressemblaient d’ailleurs beaucoup. Gary se maquillait parfois pour effacer les traits de Kacew et leur substituer ceux d’Ivan Mosjoukine dans Le Diable blanc. Précisons que Mosjoukine était un homme de petite taille, aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Le cinéma accomplit bien des miracles. Photo de Romain Gary avec son père et Sigurd Norberg dans une rue de Varsovie, été 1933. Lors de ce séjour à Uzès, je n’en appris pas plus. Mais c’était déjà beaucoup. « Passe le temps, passent les semaines... » écrit Apollinaire. Dix-sept ans, exactement. La chance, le hasard existent-ils ? Il faut le croire. Alors qu’en octobre dernier, je montais la rue Saint-Benoît vers le boulevard Saint Germain, une belle jeune femme m’aborda devant l’immeuble où avait vécu Marguerite Duras, en me disant qu’elle m’avait reconnue, et me révéla aussitôt qu’elle était Charlotte Norberg, la petite-fille de Sigurd Norberg. Quel bonheur de la connaître ! Ce n’était pas tout. Elle avait justement une chose importante à me dire : en faisant le ménage dans la maison de Sigurd à Uzès, elle avait découvert au fond de l’armoire de la fameuse chambre où nous avions dormi voilà si longtemps, une chemise contenant vingt-quatre lettres de Romain Gary à Sigurd, et une de Mina sa mère, écrite en russe. Charlotte me montra les lettres qu’elle avait pris la peine de transcrire et m’en donna la copie. Il s’avéra que la lettre de Mina était rédigée en russe ancien, dans une calligraphie datant d’avant la Révolution d’Octobre. Elle donna pas mal de fil à retordre à Françoise Navailh, qui m’avait appris à relativiser les sources prétendument russes de l’œuvre de Gary et, plus tard, à préparer et traduire une montagne d’archives et de livres pour ma biographie de Vassili Grossman. Charlotte m’exposa les liens entre Gary, son grand-père et le studio de la rue Moillebeau. Elle me promit de demander à Odile Le Gall, que Gary avait séduite, puis présentée à son grand-père, de bien vouloir me parler. Cette dernière accepta. L’analyse du contenu de ces lettres, si émouvantes, devrait un jour être ajoutées à ma biographie de Romain Gary. Avec ces lettres du jeune Romain Kacew, je suis en quelque sorte en train de l’achever. Commençons par les lettres qui toutes, sauf une, ont été écrites par Gary avant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les cris et les plaintes d’un jeune homme dans une extrême pauvreté et dans la plus grande détresse psychique. La première lettre est datée du 1er juin 1936. Il s’agit d’un courrier de Mina, la mère de Romain, adressée à Sigurd Norberg à Stockholm. La mère de ce dernier est malade et hospitalisée. Mina propose aux membres de la famille Norberg un séjour à la Pension Mermonts, pour lequel elle leur consent un prix d’ami : le prix coûtant, soit 25 Francs par jour, chambre et pension complète, plus 10 % de service. Nous apprenons aussi par la présente que Romain prépare ses examens dans un hôtel à cafards situé 4, rue Rollin, à deux pas de la place de la Contrescarpe. Le numéro de téléphone de L’Hôtel de l’Europe est : Odéon 10-11. On peut en trouver la photo signée Eugène Atget, au Musée Carnavalet. Six mois plus tard, le 17 janvier 1937 Romain répond tardivement à une lettre de son « Cher vieux » Sigurd. Il a réussi un oral à la Faculté de Droit. Mention bien. « Je ne l’ai pas volé ». Nous verrons que ce doit être un partiel. Glicksmann, leur condisciple au lycée Masséna, est parti aux États-Unis. Romain voit approcher avec résignation son service militaire de deux ans : « C’est comme ça qu’on nous vole notre jeunesse. » Suivent des considérations de potache sur la situation en Europe, accompagnées d’un code, impossible à déchiffrer. Il achève sa lettre par d’autres plaisanteries, remplies d’amertume, sur la misère dans laquelle il vit : « Je me consacre à un sujet extrêmement passionnant : comment installer un appartement de neuf pièces. » Nice, le 29 août 1937. Sigurd devient « Ma vieille Sigurane ». Romain, collé à tous ses examens, devra se représenter le 15 octobre. Il projette de passer dix jours à Stockholm entre le 25 décembre et le 10 janvier. Sigurd pourrait-il l’héberger, ou lui trouver « quelque chose de bon marché ». Pourquoi ce voyage ? Parce qu’il vient de rencontrer Christel, une jeune et belle Suédoise, journaliste au Stockholm Hödlingen. Il a passé avec elle « des journées et des nuits inoubliables... [Il] a cette fille dans la peau ». Si Sigurd venait à Paris, il pourrait partager, à l’hôtel de l’Europe, « son lit et ses punaises ». Quel temps fera-t-il à Stockholm ? Romain n’a même pas de quoi s’offrir un manteau. Paris, 29 novembre 1937. Lettre adressée à sa « vieille Sigurde » Romain a travaillé pendant douze jours à l’Hôtel Lapérouse, à Nice. Un établissement beaucoup plus chic que celui de sa mère. Il est toujours aussi amoureux de Christel, mais elle se prépare à rentrer en Suède et à reprendre la vie commune avec son mari, appelé familièrement Lille-Bror. Musicien et compositeur, il s’appelle en réalité Axel-Bror Söderlundh. Romain souffre de la solitude et espère des lettres plus fréquentes de Sigurd. Paris, 2 janvier 1938 : « Mon cher vieux », Sigurd vient d’envoyer 400 francs à Romain. Il ne peut exprimer sa reconnaissance qu’en insultant son ami auquel il a honte de faire pitié. « Je les emmerde complètement, ces 400 balles », qui lui assurent de pouvoir manger pendant quinze jours. Il reconnaît que Sigurd l’a fait par « fraternité », un mot que Romain affectionne. Il souffre que la lettre de Sigurd ne soit pas plus affectueuse. Il attend de lui « de la chaleur », car il le considère parmi ses trois amis « le plus proche de son cœur ». Il travaille sur son premier roman d’abord intitulé Les Animaux malades de la peste, qui deviendra probablement Le Vin des morts. « Il s’agit d’une guerre civile dans un village espagnol ». Il a réussi à placer, sous le nom de Romain Kacew, quelques nouvelles dans Gringoire, prestigieux hebdomadaire politique et littéraire fondé en 1928 par Joseph Kessel, Horace de Carnuccia et Georges Suarez, qui devint fasciste et collaborateur pendant la guerre. Gringoire publia L’Orage, puis Une petite femme, payées 1 000 francs. Cependant, Mina va mal. Comme d’habitude, il va mal aussi : « Je suis dans une infâme période, la plus infâme qui soit et en recevant des lettres comme la tienne, surtout quand elles sont accompagnées de billets de banque, ça vous fout par terre définitivement. » Paris, 28 janvier 1938 : « Mon vieux fils du ciel », L’idylle avec Christel continue, mais elle a décidé de rentrer à Stockholm en mars. Romain, sans le sou, avoue qu’il vit « d’expédients ». La vie écrit-il est pour lui « une sorte de cauchemar ». Ses dernières nouvelles, laborieusement rédigées et envoyées aux journaux, ont été refusées. Mina, malade, a aussi des problèmes d’argent. Et de conclure : « Mais tout le monde ne peut pas être suédois. Vive la Suède, Monsieur ! » Paris, 8 février 1938 : « Cher vieux », Sigurd lui a écrit ; Romain est ému. Sa situation est si difficile qu’il dit qu’il ne sait pas s’il existe ou non. Il écrit, il aime Christel et a un ami qui le restera jusqu’au jour de sa mort, René Agid. Il aime et il écrit. Mais il est « affreusement et très profondément désespéré. » Il n’a pas trouvé de travail, en octobre, il devra commencer son service militaire, alors que sa mère est « foutue ». Il « chiale à perdre haleine ». Sa licence en droit ne lui sert à rien. René Agid l’a sauvé alors que souffrant d’une angine de Vincent, il était en train d’étouffer. Il pense que son livre a autant de chance d’être publié que lui de devenir pape. Le lendemain, dans la même lettre. Pas de nouvelles de Mina. Sa vie lui fait penser à la nouvelle de Dostoïevski, Mémoire écrit dans un souterrain (1864). Il n’a pas de quoi chauffer sa chambre. Il va retourner en mars à Nice pour s’occuper de sa mère. Nice, 18 mars 1938. Romain est à Nice pour trois mois, où Christel va le rejoindre à la Pension Mermonts pendant une semaine. Il prévoit d’aller ensuite en Pologne visiter sa famille, et poursuivre son voyage en Suède. Semblant répondre à des préoccupations de son ami, Gary lui suggère de passer une licence de droit, avant de tenter la diplomatie. Quant à la solitude, Gary n’a qu’un conseil à donner à un jeune homme : « Tant que tu n’apprendras pas à baiser comme d’autres boivent, tu ne t’en tireras pas. Il n’y a que les femmes qui peuplent, un ami étant une chose exceptionnelle, et un corps féminin ne l’étant pas. Chercher une âme-sœur est un vrai casse-gueule, surtout si tu la trouves : je parle d’expérience, vieux... L’érotisme est une chose que tu ignores complètement et que tu confonds sans doute avec l’amour. » Il espère donc rejoindre Christel à Stockhom pendant l’été et demande aux Norberg de l’héberger, car il n’aura réussi à économiser que 2 000 francs. En octobre, il sera obligé de partir au régiment. Six mois d’école, puis le grade de sous-lieutenant aviateur. Les temps sont sombres. Il envisage déjà de mourir pendant la guerre qui s’annonce, mais ajoute-t-il, « le triomphe de la barbarie me fait peur. » Mina est très effrayée à l’idée de voir Romain faire la guerre. Romain et Christel sur la plage de Nice. Nice, le 6 avril. « Mon cher vieux Yogourth » Romain a un cafard sans nom, « un gluant et vilain cafard ». Le projet du voyage en Suède est actuel, il espère réunir 3500 francs. Sigurd n’a pas répondu à sa dernière lettre, et il s’en afflige. « Chez moi, poursuit-il, c’est la débâcle, intellectuelle, sentimentale et autres... » Christel a passé quinze jours à Nice, et est repartie vers d’autres amours. Gary a beaucoup pleuré en la quittant. Tout est fini. La mère de Sigurd étant malade, Romain exclut d’aller habiter chez elle, et cherche une chambre « dans le quartier le plus louche de la ville, tu sais, du côté du port, genre “âmes en détresse”. » Si seul, qu’il supplie Sigurd de lui écrire. Nous sommes loin de la façade arrogante que Gary adoptera lorsqu’il sera devenu glorieux, célèbre et assez riche. Nice, 1er juin 1938. Romain annonce son arrivée à la fin du mois. Sigurd le logera dans une maison de bois, située dans l’Archipel. Il souhaite de tout cœur « claquer » au plus vite. L’idée du suicide, très ancienne, ne l’a jamais vraiment quitté. Paris, 20 juin 1938. « Oh ! mon vieux ! » Rien ne va plus. Romain est arrivé avec tous ses bagages à Paris pour partir en Suède. Mais il est convoqué pour trois séances d’entretiens pour la préparation militaire supérieure. Il s’y trouve déjà, a sauté en parachute et a raté l’atterrissage. Il faut lui adresser son courrier chez René Agid 22, rue Tournefort. Nice, 7 août 1938. « Mon vieux Yog », Mina a frôlé de près la mort. Il la remplace à la Pension Mermonts. Mais l’idée de la laisser seule lorsqu’il va partir au service militaire le remplit d’effroi. Il écrit : « Et seul, mon vieux, complètement seul ! » Il lui faut savoir que quelqu’un est à ses côtés. Il termine par ces mots : « Adieu, à toi ». Nice, 18 août 1938. Romain attend chaque jour une lettre de Sigurd, qui n’arrive pas. Nice, 28 août 1938. « Chère Noisette », « Viens donc t’emmerder avec moi et emmène la petite Irène »... « Dis à la petite Irène que je pense à elle nuit et jour, surtout la nuit ». « Viens ! Viens ! Viens ! » « Bonne chasse et grandes dents blanches... » Nice, 14 septembre 1938. « Mon très cher vieux » « Les rats quittent le navire, tel sera le titre de mon prochain livre. » Romain s’en prend âprement à Edmond Gliskmann, qui a quitté la France et le qualifie de trouillard. Il lui souhaite d’engraisser en Amérique, et de devenir « un rat transformé en cochon ». Gary ironise sur ce « fils à papa », « implacable ennemi du système capitaliste », allé se mettre à l’abri pendant que les prolétaires se font massacrer. Il semblerait que Les Animaux malades de la peste ait fait l’objet d’un contrat avec les Éditions Grasset « avec parution au premier janvier assurée ». Ce ne fut pas le cas. Romain se dit aussi en colère contre Christel qui prétend avoir été « bouleversée par les discours du sieur Hitler, l’anti-homme ». Il mandate même Sigurd, s’il a « des couilles au cul » pour aller sermonner Christel. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, on reconnaît, dans ces lignes, la manière du futur Romain Gary. Il est urgent de « s’atteler à la seule œuvre digne d’une vie humaine, désarmement moral ou, si tu préfères, neutralisation de tout ce qu’il y a de dégueulasse en nous et de méprisable. » Et d’ajouter qu’autrefois : « cela s’appelait le christianisme, mais que depuis que les hommes ont bouffé Dieu, cela s’appelle antifascisme, culture, humanisme et, en dernier lieu, révolution. » Nice, 5 octobre 1938. Les Éditions Grasset qui avaient consenti une avance de 1 000 francs sur les droits d’auteur, a refusé de publier Le Vin des morts, titre définitif que Gary a donné à son livre. Avant de rejoindre le général de Gaulle à Londres, il remettra une copie du manuscrit à Christel, et un autre exemplaire à Roger Agid. Ainsi que ce dernier me l’a raconté, il avait rangé le manuscrit dans une cantine militaire, mais elle a été perdue pendant la guerre. Les touristes quittent Nice. Il ne reste plus que 80 000 habitants dans la ville. Horrifié par les accords de Munich, Romain anticipe pour ainsi dire leurs conséquences. Un passage de sa lettre, très expressionniste, est de la même veine que Le Vin des morts. « ... On avait mobilisé un million d’hommes, l’état de siège était pratiquement déclaré, les femmes pleuraient dans les rues, les hommes bandaient dur, on évacuait des populations civiles, les bordels ne désemplissaient pas, les putains marchaient à l’œil avec les militaires, on vendait des crachoirs avec les effigies de Hitler-Mussolini, les femmes accouchaient prématurément, on marchait dans les rues en louchant vers le ciel, on essayait les masques à gaz-et je n’exagère pas. Tout cela finit par ce désastre sur lequel je ne veux pas revenir, car il me fait trop mal. » A vrai dire, lâchement soulagée, la France pavoise. Il y a des drapeaux partout sur les façades des immeubles de Nice, sauf à la Pension Mermonts. Le départ de la classe de Romain a été retardé. Que fait-il donc, lui qui ne sait plus à quel saint se vouer ? Vrai ou faux, provocation à l’égard de Sigurd ? Il prétend qu’il « baise dimanche et veille de jour de fêtes n’importe qui. [...] Cet après-midi, j’ai tiré deux coups avec une boniche bien dure qui a un joli coup de reins. Dans une heure, je vais me faire sucer par elle et puis on va voir Quai des brumes avec Jean Gabin, ça lui plaira sûrement, Jean Gabin... » Et de conclure : « Le tout est d’être tout à fait désespéré. » Base aérienne d’Avord. E.O.R Kacew. 3ème Brigade. Gary fait son stage d’élève officier de réserve. Il vole deux heures par jour, assiste à des cours en amphithéâtre pendant six heures, subit des corvées, puis des vols de nuit. Il apprend le morse, la navigation, saute en parachute, effectue des missions dont il se tire sans trop savoir comment. Il n’est pas très doué pour le compas. Tout cela prendra fin, espère-t-il, le 20 mars. Il ignore encore qu’il passera six années de sa vie à l’armée. Il rêve de retourner à Stockholm, car il n’a pas banni Christel de ses pensées. Comme souvent, il pousse le très timide, romantique et sentimental Sigurd à se dévergonder et le provoque : « ... Qui fréquentes-tu, avec qui ne couches-tu pas ? » Romain avoue souffrir de la solitude. Personne ne lui écrit. « Écoute, Yogurth garanti bulgare, envoie-moi vite, vite, une très longue et explicite missive. Kacew » Base Aérienne d’Avord. 19 janvier 1939. « Mon très cher vieux », Romain écrit à Sigurd dans sa chambrée de dix garçons, alors qu’il vient d’être vacciné, et qu’une violente douleur l’empêche de marcher. Il touche une solde de 20 francs par jour, dont ¼ sont utilisés pour le mess. Toujours pas de lettre de Sigurd. Romain en a reçu une de René Agid lui annonçant qu’il va épouser Sylvia, l’amie de Christel. Romain doute de pouvoir décrocher le grade de sous-lieutenant à cause de sa faiblesse en mathématiques. Quand il a une permission, il dit qu’il va à Paris « pour tirer un coup » et n’éprouve pas le moindre sentiment pour ses éphémères partenaires. Mais il regrette Christel qui lui a pour toujours échappé. « Quand je pense à la vie libre que j’ai menée à Stockholm, j’ai envie de pleurer. » Base Aérienne d’Avord. Cette lettre est non datée. Elle a été écrite à l’encre noire sur un cahier d’écolier. Dans une édition augmentée de ma biographie, ce document viendrait éclairer un moment tragique de la vie de Romain Gary. Le récit de son échec d’obtention du brevet d’officier, raconté sur le vif à Sigurd, n’est pas identique à celui relaté dans La Promesse de l’aube. Dans son roman, il ne présente pas la véracité des faits, ni la décompensation qui s’en suivit. Voici les comment les choses se sont passées : Le 10 mai 1939, Romain Kacew avait obtenu son brevet de mitrailleur en avion, homologué sous le n° 1977. Il avait réussi tous ses examens de sortie et obtenu son diplôme. Il n’avait cependant pas été nommé officier parce qu’il était juif (il n’en avait jamais fait état) et fraichement naturalisé, ainsi que le lui confirma le lieutenant Jacquard. Il écrit à Sigurd : « C’est un monsieur tout à fait écrasé qui t’écrit, un monsieur définitivement foutu. D’abord, je n’ai pas été nommé officier. Seul sur 170 camarades. Because naturalisé. Ensuite, j’ai attrapé ce que tu devines... oui, hélas, c’est ça ! Alors, les forces m’abandonnent. Et l’esprit n’a plus à quoi s’accrocher. Je crois que vais faire une bêtise-la bêtise. Ça ne fera jamais qu’un Juif de moins et un raté de moins. Le courage qu’il me faut pour t’écrire tu peux l’imaginer, mais tu es mon frère et mon seul ami. Je pleure en t’écrivant, en ce moment, je suis foutu, foutu, foutu. Quand je pense à ma mère... oh ! nom de Dieu ! Complètement écrasé. » Romain cite des vers tirés de The Walrus and the Carpenter de Lewis Carroll : The time has come,' the Walrus said, To talk of many things: Of shoes — and ships — and sealing-wax — Of cabbages — and kings — And why the sea is boiling hot — And whether pigs have wings.' Gary écrivit aussi à Christel le 1er avril 1939, sans lui révéler la vérité. Mais la tonalité de sa lettre est tout encore désespérée. « C’est un homme usé, fatigué, malade qui t’écrit. C’est un autre Romain, pas celui que tu as connu. Je suis couché sur une chaise longue, sur le toit. Je n’ai même pas le courage, la force de t’écrire tout ce que j’ai sur le cœur... J’ai donné ma démission d’élève officier-dès que je serai guéri, je terminerai mon service − 18 mois − comme simple caporal. Pourquoi ? Bah... j’ai toujours été un imbécile romantique, idiot, idiot... Je t’embrasse tendrement, chère petite tête claire.1 » Il veut faire croire à Christel que c’est lui qui a démissionné, comme si ça avait été possible. Contrairement à ce qu’il a pu prétendre il arrive donc que Romain avoue éprouver de la tendresse pour une femme. Ce fut le cas pour Christel. Il ressentit aussi un grand amour pour celle qu’il présentait comme sa fiancée, Ilona Gesmay. Il convient de replacer l’exclusion de Romain Kacew au grade d’officier dans le contexte du printemps 1939 et de la flambée de l’antisémitisme violent qui présentait les Juifs comme des envahisseurs, malfaisants, mercantiles, belliqueux, assoiffés de pouvoir, fauteurs de guerre, à la fois bourgeois et révolutionnaires. Dans sa lettre à Sigurd, Gary passe l’éponge, au lieu de se révolter contre l’antisémitisme dont il est l’objet, rejette « la faute » sur lui-même et se « dégoûte ». Dans La Promesse de l’aube, il fait dire à son double qu’il ne révéla pas à sa mère la raison pour laquelle il avait été isolé du reste de sa promotion, et traité en tant que Juif et étranger. Il est probable qu’il s’agit d’une licence romanesque. Évoquer les lois antisémites du régime de Vichy dans un roman n’était pas très vendeur. Gary ne voulait pas froisser ses lecteurs. Mina Kacew avait vécu nombre d’années difficiles, traversé la révolution d’Octobre et la Première Guerre mondiale. Elle n’était surtout pas naïve, et Romain ne lui aurait pas fait avaler des raisons aussi invraisemblables que celles qu’il évoque dans son roman. A savoir, qu’il avait séduit l’épouse du commandant de la base. Salon-de-Provence. 12 juin 1939. « Mon vieux Zig » Six mois plus tard, Romain a surmonté le choc. Il est soldat de seconde classe, au grade de caporal mitrailleur à bord des P. 540. Il ne vole quasiment plus. Le sentiment de l’échec le taraude, mais ce sera le cas durant toute sa vie, même quand la gloire sera enfin au rendez-vous. Il a toujours ressenti une douleur de l’inaccompli. « Un monsieur comme moi qui avait tout pour réussir rate en beauté. D’autres réussissent, sans avoir rien dans le ventre. » La mère de Sigurd est attendue pour des vacances à la Pension Mermonts. Romain redit à Sigurd qu’il est le seul à ne l’avoir jamais déçu. Il écrit une phrase qui doit tout au futur Émile Ajar : « Moi, je suis dans la merde jusqu’au cou, mais je ne fais pas attention, je suis accoutumé à l’odeur. » Et aussi : « Mon seul plaisir spirituel, c’est d’aller aux chiottes et d’écrire sur les murs “mon adjudant est un enculé”. » Il encourage Sigurd à se rendre à Varsovie où sa tante Roya serait heureuse de le recevoir. Bordeaux, le 16 septembre 1939. À la Base de Salon-de-Provence, on s’est soudain souvenu que le caporal Kacew avait obtenu un brevet de mitrailleur, et après lui avoir fait subir nombre de brimades, on l’envoya à l’École de l’air à Mérignac, en tant qu’instructeur de tir dans le « Groupe des Multiplaces ». Il n’a pas précisé à sa mère qu’il est affecté en tant que mitrailleur sur des bombardiers. Il confie à Sigurd qu’il pense qu’il a très peu de chances de survivre à la guerre. Mais il y a pire, écrit-il : « Ma famille a été dispersée aux quatre vents en Pologne. J’ignore ce qu’elle est devenue. » Comme on le sait, Gary est né en Pologne, toute sa famille y vivait, et y a été presque totalement exterminée. Dans la base de données du site de l’Institut Yad Vashem, nous trouvons le nom de Pawel, le demi-frère, et celui de Valentyna, la demi-sœur de Romain dans la liste des victimes originaires de Wilno. Les deux enfants sont issus de l’union de son père, Arieh-Leib Kacew avec sa seconde épouse, Frida. Tous trois ont été brûlés vif par les SS, au camp de Klooga, quelques heures avant l’arrivée de l’Armée rouge. Selon les archives allemandes, Pawel portait le numéro matricule 4275, Valentyna le n°899, et leur mère Frida, le n°896. Trois membres de la famille maternelle de Romain, transférés du shtetl de Svencian (Svencionys) ont été fusillés sur le site d’extermination de masse de Ponar (Ponary), dans les environs immédiats de Wilno. Enfin, 13 autres membres de la famille Owczynski qui résidaient à Varsovie, figurent également sur la base de données des Juifs assassinés lors de la liquidation du ghetto de Varsovie. La plupart, acheminés à Treblinka, furent gazés dès leur arrivée. Ces documents n’étaient pas encore accessibles facilement lorsque Gary était en vie, mais il possédait le Izkor Bukh de Wilno : Le Livre du Souvenir des Juifs assassinés de Wilno, en trois volumes. Il avait placé un signet à la page où l’on voit des photos des membres de sa famille et également le magasin de pelleteries de son grand-père Feivush-David, situé dans la daïtche gas : la rue Allemande. Cela n’est pas mentionné dans La Promesse de l’aube. Mais, dans Pseudo, écrit sous le pseudonyme d’Émile Ajar, bien des années plus tard, Gary montre qu’il savait de quelle manière étaient morts les siens. Le lieu de l’assassinat d’Arieh-Leib est incertain. Il est raisonnable de supposer qu’il figure parmi les victimes de Klooga, car c’est dans ce camp que les nazis ont déporté les derniers « Juifs utiles » des usines de fourrure Kaïlis, après la liquidation du ghetto de Wilno, où il vivait avec sa femme et ses deux enfants. Bordeaux. 13 janvier 1940. « Mon cher Sigurd » Romain est moniteur à l’École de l’air. « Les mitrailleurs sont généralement les premiers atteints par balles, avant l’avion-même. » Il vole jour et nuit, en position fort peu confortable. Il assure à sa mère, très malade, qu’il fait partie du « personnel rampant ». Il est sans nouvelles d’Ilona Gesmay, la belle jeune Hongroise qu’il voulait épouser. Depuis la Suisse où elle faisait de fréquents séjours, Ilona regagna Budapest sur l’ordre de son père, directeur général des cimenteries et président des Charbonnages de Hongrie, filiale flamande de la Kredit Bank. Romain écrit : « C’est une grande souffrance pour moi. » Cela dit, Ilona menait sa vie amoureuse très librement, ne se plaisait qu’en compagnie de l’aristocratie française à Versailles, et ne songeait nullement à épouser ce garçon qu’elle jugeait très beau, mais plus jeune qu’elle et sans ressources. Ilona a survécu à la Shoah avec ses parents, qui protégés par le comte Bernadotte, ne furent pas transférés dans le ghetto. Ils se cachèrent dans la cave de leur maison pendant le siège de Budapest. Munis de faux papiers, ils réussirent à gagner la Belgique où le père avait des relations d’affaires dans les charbonnages. Ilona fut le témoin des pogroms perpétrés par les fascistes hongrois qui fusillèrent et jetèrent des milliers de Juifs dans le Danube, dont son beau-frère. Ilona perdit la raison, se convertit au catholicisme et passa toute sa vie dans un hôpital psychiatrique à Anvers. Bien des années plus tard, après bien des recherches, Gary finit par retrouver sa trace. Il me raconta un soir, en sanglotant, qu’il était allé lui rendre visite à Anvers, mais qu’elle ne l’avait pas reconnu. Devenue vieille, Ilona retrouva la raison, se souvint qu’elle était juive, mais continua à assister à la messe dont le rituel l’enchantait. Ilona mourut à quatre-vingt-onze ans ; ses cendres ont été dispersées près d’Anvers. Gary écrit dans The Jaded à propos d’Ilona : « Le fait que je n’ai jamais aimé une femme autant qu’elle signifie peu de chose, si ce n’est peut-être que je ne suis pas capable d’aimer. » Il avait épousé Lesley Blanch en 1945 parce qu’il pensait que ses recherches resteraient vaines. Après quelques considérations funestes sur la guerre, Romain achève sa dernière lettre d’avant-guerre à Sigurd en citant Shakespeare : Life is a tale Told by an idiot, full of sound and fury Signifying nothing Sigurd Norberg n’eut plus de nouvelles de son ami avant janvier 1944. Non seulement, Gary avait survécu à la guerre, mais la chance avait enfin tourné. Il prit un éclat d’obus le 25 janvier 1944, lors d’une mission aérienne, alors qu’il volait avec Arnaud Langer, en tant que « leaders » d’une boîte de six Boston, au côté de deux autres « boîtes » de la Royal Air Force, pour effectuer une mission de bombardement au-dessus de la France. Alors qu’ils ne se trouvaient qu’à quinze kilomètres de l’objectif, l’avion fut touché par la Flak qui tirait des obus de 85 et de 105. L’avion lâcha ses bombes, mais le Plexiglas du cockpit de Langer et Gary vola en éclats. Langer prit des éclats dans le front et les paupières, Gary dans le ventre. Le mitrailleur René Bauden sauva l’avion, dont la carlingue était déchiquetée. Gary avait été touché par un culot d’obus qui avait traversé la sangle de son parachute, ainsi que son battle-dress. Il avait perdu beaucoup de sang. Londres. 29 janvier 1944. « Mon très cher Yogurth » Quatre ans s’étaient écoulés ! Romain écrit comme si lui et Sigurd s’étaient quittés la veille. Or, pendant quatre années, Romain Kacew ayant rejoint les Forces Françaises Libres, a adopté un nom de guerre, Romain Gary de Kacew. Il approche de sa dernière métamorphose. Il sera bientôt Romain Gary. Il a combattu en Afrique, au Moyen-Orient, en Lybie. Il est de retour en Europe après avoir fait « une belle guerre », comme on disait dans l’Escadrille de Lorraine. Il avait volé en tant qu’observateur avec Pierre-Mendes France et Walter Lewino. Le 25 mars 1945, le colonel Coustey rédigea son rapport sur le lieutenant Romain Gary, en vue de sa promotion au grade de capitaine de réserve : « Une belle figure d’aviateur. Sur la brèche depuis 1940. Ayant fait campagne avec les FAFL., dès l’époque héroïque des campagnes de 1940 et 1941. Cultivé, fin, intelligent, un peu bohème mais sans excès, est éminemment sympathique. Parle plusieurs langues ; capable de rendre de grands services aussi bien en unité qu’à l’état-major. Brillant sujet. Gary de Kacew est un officier qui, éloigné du combat malgré lui, après janvier, a brillamment fait ses preuves. Il s’est révélé un précieux officier qui donne toute satisfaction dans sa tâche de chef du bureau de la Chancellerie à l’état-major. Il mérite d’être nommé capitaine sans plus tarder. » Gary a gardé la tête froide : « Le fait est que je me suis encore fait trouer la peau − j’ai eu un éclat dans le ventre ». Il poursuit sa convalescence dans un château en Écosse et porte une ceinture pour stabiliser la cicatrisation. Cela lui a valu une palme de bronze à la croix de guerre et la croix de la Libération. Il annonce à Sigurd que son roman Poitrail d’homme paraîtra à New York au mois de mai. S’agit-il de la version anglaise de The Forest of Anger, publié à Londres, puis à Paris chez Calmann-Lévi, sous le titre Éducation européenne ? Certainement. Nous apprenons qu’avant d’être intitulé The Forest of Anger, il avait pour titre The Outskirts of Stalingrad. Un titre un peu trop ambitieux pour un roman qui se déroule parmi les partisans dans les forêts proches de Wilno. Le livre n’est pas paru à New York, mais a été traduit, publié et remarqué à Londres grâce à sa première épouse, Lesley Blanch, qui dirigeait les pages culturelles du magazine Vogue, et fréquentait tout ce qui comptait à Londres. Éducation européenne connut un succès immédiat en France et fut récompensé par le prix de la Critique. Cela n’eut pas l’heur de satisfaire Gary. Il guignait déjà le Goncourt, pas moins ! Il l’obtiendra deux fois. « So long », écrit-il à son « vieux frère » Sigurd, qui lui a envoyé un télégramme pour le Nouvel An, alors qu’il était encore hospitalisé. Cette lettre est la dernière que Charlotte Norberg a trouvée dans l’armoire du vieux mas d’Uzes, où Sigurd avait déménagé les meubles que lui avait laissés Romain dans son appartement à Genève. Mais cela n’est pas la fin de l’histoire ! D’une part, Nina et Simone Norberg m’invitèrent à venir découvrir les photographies de Romain et Sigurd, mais aussi à passer une journée et une nuit dans le vieux mas d’Uzès. Ainsi, mon mari et moi nous retrouvâmes dans le lit très inconfortable de Gary, qui avait été le témoin d’un épisode romanesque et significatif dans sa vie. Tout, dans la vie sentimentale de Gary, est contradictoire et déroutant. Un jour que nous marchions rue du Bac pour aller déjeuner chez Lipp, Gary évoqua une certaine « Bretonne », qu’il rencontrait souvent à Genève. Il ne m’en reparla jamais, et je l’oubliai. Or, quand Gary allait à Genève travailler sur ses romans signés Ajar, il entretenait une liaison avec une belle jeune femme, nommée Odile Le Gall. Cette Odile était précisément cette « Bretonne » dont j’avais tant d’années auparavant entendu parler au mois d’avril 1977 ! Odile Le Gall a bien voulu m’envoyer les papiers écrits de la plume de Gary qu’elle a conservés. Elle m’a aussi raconté les circonstances de leur rencontre en 1974, et les conséquences heureuses qu’elle eut sur le cours de sa vie. Ainsi, puis-je enfin placer certaines pièces manquantes dans le puzzle de la vie de Gary. Lorsqu’il enseignait à Wellesley College, Vladimir Nabokov demandait aux jeunes filles qui assistaient à ses cours d’être capables de dessiner le plan de l’appartement de K. dans Le Procès, ou de la pharmacie de Monsieur Homais, dans Madame Bovary. Ainsi, je me permets de décrire l’appartement impersonnel d’un immeuble moderne de la rue Moillebeau où Gary travaillait loin du monde aux romans d’Émile Ajar. Rien à voir avec l’appartement aristocratique de la rue du Bac. Un séjour, une chambre, une kitchenette, une salle de bains. Odile Le Gall exerçait alors la profession d’infirmière, et Gary devait se faire injecter une sorte de vaccin contre les infections ORL, prescrit par le docteur Louis Bertagna, son psychiatre. C’est dans ces circonstances qu’il fit appel à Odile, et qu’ils devinrent amants. Quand Gary venait à Genève, il passait son temps à travailler et ne sortait que pour aller au restaurant. Ses manières « amoureuses » étaient expéditives. C’était « son hygiène ». Odile ne dit pas qu’il était brutal, il était même gentil, excepté « l’amour expédié ». Gary qui était irrité lorsqu’une femme lui témoignait de la tendresse, se hâta de mettre fin à cette relation. Il rompit donc avec Odile pour laquelle il éprouvait quelque chose qui ressemblait à de l’amitié, et s’en expliqua dans une lettre remarquable de sincérité et de clarté, qu’il lui écrivit à l’aéroport de Nice, le 27 août 1977. Il s’apprêtait à s’envoler pour Amsterdam et New York pour un reportage. « Je veux te dire ceci : il y a chez moi incompatibilité entre l’affection et la sensualité. Je n’ai jamais pu faire la soudure entre la tendresse et le sexe. » Dans ces conditions, écrit-il, « j’ai l’impression, d’être une brute et de t’exploiter. » Pour cette raison, Romain lui propose de changer la nature de leur relation en la transformant en « fraternité ». « C’est cette fraternité dont je parle dans Clair de femme. », poursuit-il, et explique la rupture pour lui entre l’affectivité et la sensualité par le fait d’avoir « trop aimé sa mère. » Il conclut : « Ton extrême gentillesse me donne l’impression d’être un bourreau d’enfant. Il faut que cela cesse. » Précisons qu’Odile était en âge d’être sa fille. Pour cette raison, Gary renonce à « l’utiliser ». Il lui propose de devenir pour lui la meilleure des amies. Oui, Romain était sincère. Le 3 août 1978, il lui écrit qu’il « traîne depuis deux mois aux Amériques ». En fait, cette lettre fut rédigée à Roxbury, dans la maison de son ami William Styron, qui la lui avait prêtée pour quelques semaines. Romain était arrivé en compagnie de Jean Seberg, au plus mal, et de leur fils Diego, qui faisait un stage sportif non loin de là. Dans cette lettre, il demande à Odile si elle se souvient de lui, et si la vie lui sourit. Il signe : « affectueusement », en annonçant son retour pour le 15 août. Il espère se faire pardonner sa mauvaise humeur passée. Il est présentement « assez secoué nerveusement », et a beaucoup de soucis. Il est vrai que Jean dont il était divorcé, était en train de sombrer dans le désespoir et l’alcoolisme. Les grands efforts de Gary pour lui venir en aide furent vains et sa fin, tragique. Lorsque Romain décida d’abandonner son appartement de Genève, il le céda à Sigurd Norberg à qui on venait d’offrir, on le sait, un poste important au sein d’une organisation internationale. Il lui proposa aussi de rencontrer Odile, avec laquelle il avait rompu : « Vous êtes faits l’un pour l’autre, leur dit-il, vous êtes aussi naïfs l’un que l’autre. » Ainsi que Gary l’écrivit en guise de dédicace sur un exemplaire de sa pièce La bonne moitié, la rencontre organisée entre Odile et Sigurd était à ses yeux « la meilleure chose qu’il avait faite dans sa vie. » Odile et Sigurd vécurent ensemble pendant 18 ans, jusqu’à la mort de ce dernier. Je remercie vivement Charlotte et Nina Norberg, Odile Le Gall pour leur collaboration et cette merveilleuse découverte. Texte intégral 9200 mots

Notes :

1 - Myriam Anissimov, Romain Gary, le caméléon, Folio, 2006, p. 173.

05.10.2025 à 10:00

Aida à Bastille : quand le grand opéra se fait miroir du monde

Si l’on se fiait aux spécialistes, il faudrait presque renoncer à représenter Aida. Depuis quelque temps, une interprétation dominante s’est imposée chez les musicologues connaisseurs de Verdi et, à leur suite, chez les metteurs en scène, les chefs et les chanteurs. L’affaire est entendue : Aida ne serait pas un opéra monumental destiné aux fastes scéniques, aux décors somptueux et aux fanfares éclatantes. Non, ce serait avant tout une œuvre intime. Dans cette nouvelle production à l’Opéra de Paris, Shirin Neshat, plasticienne d’origine iranienne, connue pour ses œuvres mêlant image, mémoire, genre et politique, s’est emparée d’Aida, envisagé non comme une fresque historique poussiéreuse mais comme un miroir du présent. L’artiste est réputée pour ses œuvres visuelles puissantes, engagées, jouant sur les contrastes — entre masculin/féminin, tradition/modernité, pouvoir/insoumission. Dans son Aida, elle revendique une lecture moins tournée vers l’ornement historique ou l’exotisme pharaonique que vers les souffrances silencieuses, les oppressions invisibles, le poids du fanatisme religieux. L’espace scénique — sobre, centré sur un cube blanc monumental — est confronté à une dualité : imposer un cadre quasi abstrait, mais évoquer un univers conflictuel contemporain. Tant les costumes militaires modernes et les prêtres aux turbans noirs qu’une scénographie qui insiste sur l’opposition entre captifs et dominants, entre visible et refoulé, entraînent le spectateur non dans un passé mythique mais dans un présent irréfutable. Esthétique visuelle et émotionnelle L’opéra, déjà puissant avec ses dialogues entre amour, loyauté, pouvoir et racisme implicite, se trouve ici en résonance accrue avec les crises contemporaines : Neshat ne masque ni la violence de la guerre, ni la condition des plus faibles, de ceux qui subissent le fanatisme religieux. Clair-obscur et minimalisme du décor (le cube blanc, les surfaces de projection, la lumière précise) invitent le public à focaliser son regard sur les personnages — leurs doutes, leur détresse intérieure — plus que sur un luxe pharaonique trop convenu. Ils introduisent une forme d’intimité dans le monumental. La contribution des vidéos accentue — parfois brutalement — la force de l’interpellation. Distribution vocale et direction musicale solides Musicalement, cette Aida tient ses promesses tant dans sa distribution que dans sa direction. La soprano Saioa Hernández incarne Aida avec combativité, sensibilité et puissance. À Radamès, Piotr Beczala apporte la noblesse et la clarté vocale nécessaires, et sa présence aide à équilibrer le grand chœur, les scènes de masse, et les monologues intimes. Amneris, jouée par Ève-Maud Hubeaux, brille dans les graves et sur la scène : sa rivalité, sa jalousie, son ambivalence sont clairement dessinées, ce qui ajoute au drame. Saluons également la direction musicale de Michele Mariotti, pour le soin qu’il apporte aux textures orchestrales et à des épisodes lyriques (trios, duos, grandes scènes chorales) qui ne sont jamais écrasés par le décor ou le visuel. Texte intégral 532 mots

03.10.2025 à 10:00

Entretien avec Juliette Speranza : « Nous sommes tous des minorités »

Pour tracer une voie de sortie à la polémique opposant woke et antiwoke, la philosophe Juliette Speranza propose, avec Nous sommes tous des minorités (Éditions du Faubourg, 2025), de concilier diversité et universalisme. Face à la réalité de l’expérience minoritaire, affirme-t-elle à l’issue d’une série d’entretiens, la reconnaissance des particularismes peut être un moyen de mieux comprendre et régulariser les discriminations, et ainsi, de tenir la promesse de l’universalisme républicain. En complément du compte rendu de son ouvrage, Juliette Speranza revient ici sur sa démarche et ses propositions. Propos recueillis par Christophe Fourel. Nonfiction : Vous êtes l’autrice d’un essai remarqué sur l’échec scolaire (L’échec scolaire n’existe pas !, éditions Albin Michel, 2020). En quoi votre nouvel ouvrage s’inscrit-il dans la continuité de votre réflexion ? Juliette Speranza : J’ai écrit L’échec scolaire n’existe pas ! pour dénoncer la discrimination, voire la ségrégation infligée aux enfants les plus éloignés des normes scolaires. Je proposais de repenser l’éducation par le prisme de la neurodiversité et non plus de la normalité ou de la productivité afin de dépasser un système profondément inégalitaire. Ces enfants représentent une minorité au sein du système éducatif. C’est vrai que les recherches liées à cet ouvrage, puis le travail effectué lors de ma thèse sur la neurodiversité et les mouvements sociaux liés au handicap, auxquels se sont ajoutés des travaux sur le genre et les migrations, m’ont amenée à réfléchir au fait minoritaire de manière plus globale. Vous affirmez que « nous sommes tous des minorités ». Cette formulation paradoxale ne risque-t-elle pas de diluer la spécificité des discriminations subies par certains groupes ? Comment concilier cette universalité de la condition minoritaire avec la nécessité de reconnaître des oppressions particulières ? Pour reconnaître ces oppressions, il faut qu’elles nous parlent. C’est pour cela que j’ai choisi de faire résonner avec ma réflexion les témoignages de personnes minorisées. Dire « nous sommes tous des minorités », c’est briser la frontière artificielle entre un monde de la « majorité » et un monde « minoritaire ». Il y a une fluidité de la condition minoritaire. Pour répondre à votre question, on peut interpréter, à l’aune de son titre, le livre comme une volonté de relativiser l’intensité de certaines situations minoritaires, mais en le parcourant, on comprendra que l’intention est, a contrario, d’impliquer chacun dans la lutte contre les iniquités, dans son intérêt singulier et dans l’intérêt de tous. C’est aussi une manière de ré-humaniser les personnes minorisées en refusant de les assigner à ce rôle. Dans votre livre, vous dénoncez les « ravages du fixisme social » que vous jugez plus dangereux que le « prétendu communautarisme ». Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par fixisme social et en quoi il constitue, selon vous, une menace plus importante pour la cohésion sociale ? J’entends par fixisme social la tendance à s’opposer aux courants minoritaires et à naturaliser l’ordre social. C’est une sorte de fatalisme, qui considère que les personnes minorisées le sont par essence, mais c’est surtout la crainte d’un renversement de situation. On comprend aisément que les plus privilégiés incarnent ce fixisme social, et que cette « majorité » s’appuie sur la résignation et l’auto-stigmatisation des personnes minorisées. Et pourtant, en réalité, à l’échelle d’une société, les minorités sont une opportunité démocratique. Elles ont pour finalité de remodeler et de rejoindre le commun. Elles ne veulent pas faire sécession, mais faire société. C’est pour contrer ce « malentendu identitaire » que j’ai pris soin dans cet ouvrage de distinguer une minorité d’une communauté, et de distinguer le communautarisme d’un discours minoritaire. Lorsqu’une minorité « naît » (j’ai illustré cette étape avec Gabrielle Deydier qui témoignait pour les personnes grosses, une minorité qui se perçoit en tant que telle depuis peu), elle se donne pour vocation de disparaître en tant que minorité. Ce qui n’est pas le cas d’une communauté. Le fixisme social et la crispation anti-minoritaire, en empêchant le progrès social, aggravent les iniquités et le ressentiment des personnes minorisées. L’oppression entraîne un délitement social. La conscience minoritaire étant actuellement très aiguisée, on provoque un désengagement citoyen, de la violence. J’ai parlé dans le livre des Burakumin, une catégorie de la population fortement discriminée au Japon, pour illustrer cette évidence. Vous présentez les minorités comme des « mouvements régulateurs, producteurs de savoir et de lien social ». Cette vision contraste avec les discours qui les accusent de fragmenter la société. Comment les minorités peuvent-elles concrètement créer du lien social ? Les discours qui présentent la parole minoritaire comme des attaques contre la démocratie me paraissent totalement absurdes. Il s’agit même d'une inversion accusatoire. Si les minorités émergent, c’est précisément parce que la société est fragmentée. Ainsi, accuser les mouvements régulateurs minoritaires de menacer l’« universel » (c’est ce que j’appelle l’argument universaliste) est contradictoire. Les minorités contribuent à redéfinir un universel en constante évolution : car si l’universel tend vers l’unité, il a vocation à embrasser l’ensemble des personnes et à s’adapter à la diversité humaine. Un universel qui exclut certaines catégories est une imposture. Par exemple, les minorités queer aspirent simplement à l’existence et mettent en évidence des normes de genre qui les excluent. Privées de certains droits, dénigrées par la doxa majoritaire, elles sont parfois, comme les personnes non-binaires, considérées comme une infraction aux normes sociales et à la nature. On nie leur existence même. Ainsi, en produisant et diffusant des discours minoritaires, elles façonnent la société et élargissent la norme afin que le corps social soit en capacité de les reconnaître et de leur restituer la place qui leur revient. Elles luttent pour l’estime qui doit être accordée à chaque personne humaine sans exception. C’est ce qui revient dans chaque échange : la « fierté » des minorités, qui effraie les non-concernés, n’est qu’une réponse à la négation de leur existence. L’identité n’est revendiquée que lorsqu’elle est menacée. Votre démarche repose largement sur des témoignages de personnes « minorisées ». Quel a été l'impact de ces rencontres sur votre propre regard de philosophe ? Y a-t-il eu des témoignages qui ont particulièrement bouleversé vos représentations initiales ? J’ai été bouleversée par tous les témoignages (Gabrielle Deydier, Alexandre, Nicolas Joncour, Marie Cau, Fatima Benomar, Frédéric Moutou, Steve Tran, Jonas Pardo, Ghaleb Bencheikh, Saïda et Michelle Perrot) et ils ont renforcé ma conviction selon laquelle les expériences minoritaires doivent être plus largement entendues et partagées. Les personnalités interrogées ont toutes un regard très critique, absolument pas dogmatique sur leur condition, et n’ont pas hésité à livrer leur histoire et leurs propres contradictions. Chacun d’entre eux m’a donné à voir des contrées impensées de la condition minoritaire. Parler d’antisémitisme avec Jonas Pardo a été particulièrement éclairant, dans le contexte que nous connaissons. La minorité des personnes asiatiques, abordée avec Steve Tran était sans doute celle que je connaissais le moins. Parfois érigée en « minorité modèle », souvent réduite à des clichés tels que leur supposée alimentation (les chiens, les nems, le riz) ou leurs supposées performances informatiques, les personnes asiatiques ou asiodescendantes subissent une stigmatisation plus complexe à appréhender mais tout aussi révoltante. Cette rencontre m’a inspiré de nouvelles idées, notamment celle de « l’humour impérial », qui, contrairement à d’autres formes comme l’humour noir, contribue à asseoir les préjugés à l’égard des minorités. C’était aussi passionnant d’échanger avec Michelle Perrot à propos d’un sujet qu’elle a rarement évoqué, la vieillesse. Enfin, même si j’avais déjà beaucoup échangé avec Nicolas Joncour, son sentiment d’être considéré comme un être « indigne d’exister » est insupportable et donne tout son sens à l’ouvrage. Face à la polarisation du débat public entre « woke » et « antiwoke », vous proposez une sorte de troisième voie. Quels changements concrets préconisez-vous dans nos institutions et nos pratiques sociales ? Ce débat entre « woke » et « antiwoke » n’a pas lieu d’être. En effet, on ne peut envisager de faire société sans une vigilance accrue (sans être « éveillé », c’est précisément la signification du terme woke) à l’égard des injustices. Pire, ce débat détourne notre attention des enjeux sociaux majeurs. Comme je l’explique dans l’ouvrage, parler d’idéologie woke est une antinomie. L’idéologie se trouve du côté de l’ignorance des revendications minoritaires au profit des dominants : se dire anti-woke ne veut rien dire d’autre que se dire favorable à l’oligarchie. Se dire anti-woke, c’est cracher sur la démocratie. Au lieu de nous perdre dans un interminable débat déconnecté des situations réelles et concrètes, il nous faut appliquer le droit bien sûr, mais il faut surtout éduquer les citoyens de tous âges au fait minoritaire, promouvoir une meilleure représentation des minorités, favoriser la mixité et le dialogue, dans les discours mais aussi dans les pratiques. Chacun s’enlise dans ses représentations sans les confronter à d’autres lectures et vécus du monde. Nous manquons cruellement de discussions autour des conditions minoritaires, et nous manquons d’un cadre éthique pour nous prémunir des pratiques discriminantes. Texte intégral 1746 mots