03.09.2025 à 11:58

Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique

Alors que la possibilité du fascisme prend corps à grande vitesse, il ne s’agit plus de convaincre, mais d’organiser le camp de l’émancipation, observe Fatima Ouassak dans ce texte incisif, qui ouvre le livre collectif « Terres et liberté ». Elle appelle à assumer la radicalité et à construire un front commun écologiste et antiraciste : l’écologie de la libération.

L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.

Ce texte est l’introduction par Fatima Ouassak du livre collectif qu’elle a coordonné : Terres et Liberté. Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, paru en mai 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent. L’ouvrage est la première parution de la collection « Écologies de la libération », que dirige Fatima Ouassak. « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir, ou la trahir. » Nous vivons à l’aube d’un basculement historique en Occident. Mille bruits de fond le laissent entendre : l’idée même de changement structurel — vers plus de justice — rendu nécessaire par l’urgence climatique est abandonnée par les grandes puissances mondiales, et le fascisme allié au néolibéralisme gagne partout du terrain. L’horizon s’obscurcit d’une possible gestion fasciste de l’urgence climatique : plus question de partager l’eau, l’air, la terre, la possibilité de vivre bien, de vivre tout court, avec celleux décrété·es indignes d’appartenir à l’humanité. Cette possibilité du fascisme prend corps — l’air de rien — très vite. Dans le même temps — pour partie en réaction — grandit dans le camp de l’émancipation une exigence radicale de justice : la domination des un·es sur les autres n’est plus supportable. Cette exigence est le fruit d’une prise de conscience collective : celle de militant·es, d’intellectuel·les, de syndicalistes, de paysan·nes, d’avocat·tes, d’artistes, d’éditeur·ices, de journalistes engagé·es qui partagent l’ambition de construire un front commun contre ce qui ravage le monde. En France, ce souffle radical pointe son nez aux portes de l’écologie politique. Le terrain est favorable : depuis une dizaine d’années se tisse un début d’alliance entre luttes écologistes et antiracistes, et on voit arriver une production théorique d’une écologie décoloniale. Un travail qui s’est ancré dans des luttes locales pour les soutenir et s’en inspirer, et qui a mené, en 2020, à un mot d’ordre partagé entre écologistes et antiracistes : « On veut respirer ! ». La question est stratégique. La lutte continue, nous sommes d’accord. Mais avec qui ? Pour quoi faire ? S’agit-il de monter en radicalité dans une course contre la montre face au grand capital acoquiné avec l’extrême droite et d’adopter une stratégie révolutionnaire ? S’agit-il au contraire d’arrondir les angles pour freiner le train qui risque de tous·tes nous précipiter dans le ravin et de se ranger derrière une stratégie de repli ? Foncer et faire feu de tout bois ? Ou se terrer et se protéger des vents mauvais ? Nous considérons ici qu’il faut en écologie, comme en tout, résister corps et âme au fascisme. Face aux possibles basculements mortifères, nous n’avons plus le temps de prendre des pincettes en faisant le dos rond. Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité. Partant de là, remplir notre mission, c’est assumer notre radicalité, la revendiquer. Cela risque de provoquer des controverses ? Tant mieux, vive la controverse ! Cela risque de cliver ? Encore heureux : il ne s’agit pas de convaincre les partisan·nes de la suprématie blanche de rejoindre le camp de l’émancipation. Il s’agit d’organiser le camp de l’émancipation, où nous sommes suffisamment nombreux·ses, et de construire des maquis — physiques, intellectuels et culturels. Remplir notre mission, c’est, malgré les critiques que nous pouvons lui adresser, ne pas rompre avec le champ de l’écologie. Le rapport critique à l’écologie ne doit pas viser à nous en débarrasser, mais au contraire à nous l’approprier. Répondre à notre mission, c’est aussi, dans un contexte d’extrême-droitisation des champs politique et médiatique, refuser de mettre la question raciale sous le tapis. Alors que l’antiracisme est diabolisé et que la défense de la liberté de circuler est taxée de haute trahison, du courage, il en faut. Mais personne n’a dit que notre mission était facile. Depuis, nous sommes nombreux·ses à avoir découvert la mission de notre génération : travailler à un projet écologiste où l’égale dignité humaine est à la fois le centre et l’horizon. Reste à savoir si nous nous apprêtons à la remplir ou à la trahir. Voilà très précisément où nous en sommes aujourd’hui. Il s’agit d’analyser précisément la singularité coloniale, islamophobe et anti-migrant·es du fascisme qui se répand aujourd’hui en Europe. Et comprendre que tout se tient : ce qui ravage la Terre ravage les populations non blanches, ce qui ravage les populations non blanches ravage la Terre. Terres et Liberté est le premier point de ralliement que nous proposons, entre écologie et antiracisme. À l’heure où, en France, la terre se soulève aussi bien pour empêcher l’accaparement de l’eau au profit de quelques-un·es que pour dénoncer le meurtre d’un adolescent tué par la police, à l’heure où ce qui agite en silence les populations non blanches concerne l’enterrement des parents, quelle est la terre où reposer en paix ? Ici ou là-bas ? C’est une question derrière laquelle se cachent mille autres. Quelle est la terre où se reposer et vivre en paix ? Celle où faire grandir ses enfants ? Ces questionnements sont à la fois singuliers et universels. La terre ne concerne pas seulement les conditions de subsistance. Elle est aussi affaire de dignité car la libération de la terre est une condition à l’émancipation de celleux qui l’habitent. Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas. Le maquis où il est désormais possible de verser dans un pot commun les héritages antiracistes et les héritages écologistes, c’est l’écologie de la libération. La pensée de Frantz Fanon, celle de Maria Lugones, la vision politique d’Abdelkrim El Khattabi, celle de Thomas Sankara, la libération de l’Algérie malgré cent trente-deux ans de destruction, la lutte pour protéger la terre guyanaise, la résistance en Kanaky, la résilience en Palestine… forment ce maquis où l’on peut résister pour contrer « l’écologie des frontières » mobilisée par les dirigeant·es d’extrême droite. Et où renouveler nos imaginaires, préciser nos horizons idéologiques, dans le détail. Qu’entendons-nous exactement par « racisme environnemental », « écocide », « extractivisme », « effondrement » et « fin du monde », « habiter colonial », « réparation », « justice climatique », « éthique du soin », « rhizome », « libération animale », « ancrage territorial »… ? Autant de définitions nécessaires pour déployer des outils d’émancipation. L’écologie de la libération, c’est notre réponse à l’urgence que constituent les conséquences du dérèglement climatique et la montée en puissance des fascismes alliés au néolibéralisme en France et en Europe. C’est l’ensemble des grilles d’analyse, projets politiques et mouvements sociaux qui visent à libérer les animaux humains et non humains d’un système d’exploitation et de domination : les grilles d’analyse permettent de comprendre les ravages écologiques sur les êtres et les terres produits par la combinaison de systèmes d’oppression patriarcale, capitaliste et coloniale ; les projets politiques ouvrent des horizons écologistes à la fois anticapitalistes et anticolonialistes ; les mouvements sociaux se composent de collectifs d’habitant·es, d’associations culturelles, de tiers-lieux, d’entreprises, de syndicats, qui luttent contre le système responsable du dérèglement climatique et ses conséquences, avec au centre, les enjeux d’égale dignité humaine. Tout notre travail ici consiste à donner de la voix et du coffre à cette écologie de la libération. Se saisir des impensés et des angles morts de l’écologie politique — suprématie blanche et occidentale, rapports de domination coloniale et racisme environnemental entre autres — pour développer de nouveaux outils critiques. Une manière d’ouvrir un véritable espace antiraciste, et de participer ainsi aux ruptures et au renouvellement nécessaires dans l’écologie, en France et en Europe. La mission de notre génération est de travailler à un front commun écologiste, radicalement antiraciste. Travaillons-y vite, partout, nombreux·ses. Image d’accueil : « Bush Babies » de Njideka Akunyili Crosby, 2017. Wikiart. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales. À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique. Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices. En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage. Merci L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres. Texte intégral 2548 mots

Temps de lecture : 6 minutes

Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, 1961Va donc pour la course contre la montre et le feu

C’est précisément cet enjeu que nous cherchons ici à explorer. Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas. Premier ouvrage de la collection « Écologies de la libération », Terres et Liberté vise à introduire les principaux enjeux, sujets de débat, champs d’action et luttes menées, dans une perspective croisée écologiste et antiraciste.

Une conviction nous anime : si nous y travaillons sérieusement, l’antiracisme peut devenir le nouveau souffle de l’écologie politique, et l’enrichir de joies militantes, de savoirs académiques, d’espérance, et d’une histoire pleine de détermination à vivre libres.

!

!

25.07.2025 à 09:28

Les résidents de la mer : rencontres dans les estrans

Connaissez-vous You le phoque, Zafar le dauphin ou les orques du clan Gladis ? Dans son livre “Des vies océaniques”, l’anthropologue Fabien Clouette raconte de singuliers destins d’animaux marins qui ont surgi un jour dans la vie des humains, captivant la presse et le public. Et faisant chavirer dans la foulée les frontières entre sauvage et société.

L’article Les résidents de la mer : rencontres dans les estrans est apparu en premier sur Terrestres.

À propos du livre de Fabien Clouette Des vies océaniques. Quand des animaux et des humains se rencontrent, Le Seuil, collection « La couleur des idées », 2025. Saviez-vous qu’il est bien plus courant d’apercevoir un dauphin en rade de Brest qu’un loup sur le Vercors ? Malgré la sophistication croissante des techniques et des savoirs scientifiques sur l’océan, le monde marin conserve l’image d’un univers énigmatique, indompté et hors d’atteinte. L’anthropologue breton Fabien Clouette invite les lecteurs et lectrices à voyager sur les estrans, zones de plages et de mers, à la rencontre de « vies océaniques » singulières et bien souvent controversées. L’auteur part du constat méconnu que les estrans constituent le milieu où les rencontres avec le sauvage sont les plus fréquentes pour les sociétés humaines. Alors que l’engouement pour les rencontres animales et le vivant a fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreux ouvrages autant littéraires qu’académiques, peu d’écrits avaient jusqu’alors renouvelé nos réflexions sur les charismatiques rorquals, orques, phoques ou dauphins. Sources de multiples conflits à travers l’histoire ancienne ou récente, qu’on pense à la chasse aux baleines ou à la consommation de leur viande, ces grands mammifères marins continuent d’occuper une place de choix dans l’imaginaire des sociétés humaines et de ce qu’est le sauvage. Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité. Malgré l’effondrement de la biodiversité marine métropolitaine et les menaces systémiques portées aux habitats marins, ces animaux semblent, paradoxalement, de plus en plus visibles le long de nos côtes. La biodiversité et les milieux marins sont pourtant en danger, et ce depuis des dizaines d’années1, comme les organisations environnementales et les diplomates l’ont répété tout au long de la 3e conférence onusienne dédiée à l’Océan qui s’est tenue à Nice en juin dernier2. La surpêche, les pollutions multiples et la destruction des habitats causées par l’extractivisme et l’exploitation des ressources se combine à des dégradations biologiques et climatiques des milieux (le réchauffement de la température des eaux, leur acidification, la désoxygénation, et l’élévation du niveau de la mer). Au cours du 20e siècle, 30% de la superficie des herbiers marins qui offrent nourriture et nurserie à la faune marine ont par exemple été détruits, une destruction comparable à une déforestation massive et invisible. Un tiers des mammifères marins seraient menacés à l’échelle de la planète. Néanmoins, au large de l’Atlantique, des phoques, orques ou dauphins s’approchent de plus en plus régulièrement des estrans. Une partie d’entre eux viennent y mourir, après des collisions avec des navires ou emmêlés dans des filets de pêche3. Ils suscitent tour à tour crainte face aux dégâts qu’ils causent aux équipements des pêcheurs ou plaisanciers, méfiance vis-à-vis des zoonoses qu’ils peuvent charrier sur le rivage, joie à les apercevoir et en reconnaître certains, attraction lorsqu’ils deviennent des mascottes, excitation à collecter du savoir à leur propos, tristesse lorsqu’ils s’échouent sur le rivage ou colère lorsque les humains se disputent à propos de la meilleure façon de les sauver. Au cours du 20e siècle, 30% de la superficie des herbiers marins qui offrent nourriture et nurserie à la faune marine ont été détruits, une destruction comparable à une déforestation massive et invisible. C’est en explorant ces registres émotionnels variés que Fabien Clouette cherche à comprendre ce que des rencontres marines particulières disent plus largement de nos rapports contemporains aux animaux. Pour cela, son livre adopte une construction littéraire audacieuse, en mêlant des formes d’écriture variées qui tiennent à la fois de l’essai scientifique et éthique, du roman policier, de l’écopoétique et de la biographie animale. Ce mélange permet de questionner la manière dont se fabriquent des récits autour de rencontres répétées avec des animaux qui deviennent célèbres par leurs contacts réguliers avec des humains, parfois malgré eux. L’historien Eric Baratay est l’un des premiers à avoir tenté l’écriture de récits des vies sociales d’animaux passés à la postérité. Son livre, paru en 20174, s’appuyait principalement sur les ressentis et perceptions de bêtes compagnes, comme Modestine, l’ânesse maltraitée de Stevenson devenue célèbre par la littérature ou Bummer et Lazaru, chiens errants à San Francisco dans les années 1860 promus par la presse locale. Ces biographies zoocentrées permettent de prendre la mesure des vies animales et de leurs expériences au monde. F. Clouette adopte un point de vue plus anthropocentré que celui d’E. Baratay pour s’interroger, plutôt que sur les vies et ressentis animaux, sur les sensibilités humaines qui se déploient au contact d’animaux marins. L’anthropologue cherche à comprendre pourquoi et comment ces animaux ont été singularisés par des microsociétés le long de l’Atlantique (plaisanciers, surfeurs, véliplanchistes…). Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Aux sens larges : comment l’éthologie agrandit le monde » de Thibault De Meyer et Vinciane Despret, mai 2025. Quatre biographies animales sont mises en scène dans quatre chapitres pour rendre compte de leur trajectoires anthropo-zoologiques : le phoque You, qui surfe avec les Girondins et se repose sur les plages au milieu des baigneurs ; le dauphin Zafar, solitaire mais friand d’interactions avec les coques des bateaux du Morbihan avant de filer, libre et curieux, jusqu’au port d’Amsterdam ; le rorqual Kalon qui s’échoue à plusieurs reprises en baie de Douarnenez malgré les interventions des scientifiques ou militants ; et enfin les « terribles » orques du clan Gladis qui coulent des voiliers dans la péninsule ibérique. En plus de retracer la vie de ces quatre animaux et de ceux et celles qui les ont entourés, ce livre peut être lu comme un roman policier avec tous les ingrédients qui composent ce genre et qui permettent de s’attacher aux personnages animaux qui traversent le livre : du suspense pour retrouver You au-delà de la Bretagne ; une série noire d’échouages de baleine ; des péripéties diplomatiques dans la vie de Zafar ; une capture de phoque qui se transforme en captivité et mise à l’isolement et qui peut être qualifiée de détention provisoire ; des autopsies répétées sur les dauphins ; une enquête sur les causes de la mort de Kalon ; ou encore un décryptage de scènes (criminelles) pour rechercher le ou la coupable du naufrage d’un bateau. Ce livre peut être lu comme un roman policier avec tous les ingrédients qui composent ce genre : du suspense pour retrouver You au-delà de la Bretagne ; une série noire d’échouages de baleine ; des autopsies répétées sur les dauphins… Par ce style, l’auteur fait naître une palette d’émotions chez les lecteurs et lectrices : amusement, frisson, crainte ou attachement, émotions qui s’apparentent à celles qui ont motivé toutes les actions collectives mises en œuvre par les sociétés littorales envers ces animaux devenus célèbres : pages Facebook, pétitions, articles de presse, recours juridiques, vidéos, photos et posts sur les réseaux sociaux construisent certains attachements à ces animaux. Même après leur mort, leur mémoire est célébrée. Si le sauvage peut être assimilé à une vie anonyme, à l’inverse, les animaux racontés par Fabien Clouette sont ceux qui ont cherché le contact avec l’humain, pour des raisons inconnues. Une première façon de les sortir de l’anonymat est de les reconnaître par leur peau et faciès (nageoires, traits sur la peau, cicatrices…) et de les nommer. Plus de numéros ou codes scientifiques abscons tels que « A-005 » mais des prénoms : Marissa, Zafar, Randy, You, Gladis… pour mieux s’y attacher, les apprivoiser, ou pour – selon les militant·es de Sea Shepherd – mieux sensibiliser et émouvoir le grand public à leur cause. Pourquoi et comment ces animaux solitaires font-ils société avec les humains sur l’estran ? Et surtout, sont-ils toujours sauvages ? La réflexion centrale de l’ouvrage se tisse autour des façons d’appréhender le sauvage par ceux ou celles qui rencontrent ces drôles d’animaux et les formes de domestication qui se déroulent – processus régulièrement discutées en sciences sociales en raison de la construction historique du partage sauvage/domestique, ses fonctions et ses flous5. Le phoque You, très apprécié à son stade juvénile lorsqu’il titille les surfeurs, devient de plus en plus encombrant une fois adulte, fait peur, embête les plaisanciers, gêne les touristes voire les blesse. Lorsque les touristes reviennent en nombre, il créé des conflits d’usage sur les plages si prisées du littoral de Gironde. Sa présence devient alors un problème à régler pour les autorités. Capturé, il est envoyé en Bretagne. Il rejoint des colonies de phoques à Molène, se mêle à ses congénères mais… revient en Gironde. Les scientifiques et les plongeurs le reconnaissent, par sa bague et ses traits, mais surtout par son comportement singulier, qui « provoque » le contact avec les humains. Si You cherche quant à lui à jouer, que recherchent les orques du détroit de Gibraltar dans leur contact rapproché avec les bateaux ? Une forme de vengeance conduisant à couler les bateaux des riches plaisanciers ? Le dauphin cherche-t-il du plaisir sexuel auprès des véliplanchistes ? Y a-t-il des cultures animales qui se transmettent ? Peut-on appliquer une théorie psychologisante à un individu précis ? Quelle est l’origine de cette drôle de familiarité avec l’humain ? Un caractère peu farouche ? Un traumatisme d’enfance ? Une tentative de domestication par des forces militaires ? Un apprivoisement incongru ? Sans chercher à trancher ces questions, l’auteur montre la gamme des registres explicatifs possibles, tout autant par les scientifiques et spécialistes que par des amateurs éclairés. Fabien Clouette ne hiérarchise ni ne tranche les controverses. Il nous invite plutôt à déplacer notre regard pour comprendre ce qui dévie, ce qui (nous) embarrasse dans ces biographies animales. Les quatre animaux mascottes deviennent en effet tous, à un moment de l’histoire, gênants : par leur odeur (de décomposition), leur force destructrice des bateaux, leurs virus qui pourraient contaminer les humains, leur présence dans un port. Ils dérangent surtout car ils n’agissent pas « normalement », selon les canons de leur espèce. Par leur comportement trop proche de l’humain, ils deviennent catégorisés comme déviants. La notion sociologique de déviance, source de nombreux travaux6, est ainsi appliquée par l’auteur au règne animal pour explorer les discours à leur propos7. Le jugement moral, la non-conformité aux normes imprègnent les paroles des scientifiques rencontrés par F. Clouette : l’animal présente une anomalie, ne correspond pas ou plus aux critères établis par la science ou aux espérances. Quelle est l’origine de cette drôle de familiarité avec l’humain ? Un caractère peu farouche ? Un traumatisme d’enfance ? Une tentative de domestication par des forces militaires ? Ces animaux à la fois sociaux et solitaires défient les classifications établies, brouillant les contours des espèces, des inventaires, des territoires. Un dauphin peut-il vivre dans un port ? Un phoque peut-il rester solitaire ou va-t-il forcément rejoindre une colonie ? L’auteur s’attarde par exemple sur les essais de réensauvagement d’animaux marins, tentatives bien souvent infructueuses qui, comme les bassins de sauvetage, brouillent les frontières entre nature et culture, sauvage et domestiqué. Ces quatre exemples poussent à reconsidérer les savoirs naturalistes, tant profanes que scientifiques. Ils s’inscrivent dans des débats contemporains en écologie : faut-il penser l’animal en tant qu’individu, avec son histoire et ses affects, ou comme membre d’une population, sujet d’un raisonnement statistique ou écologique ? Face à ces comportements jugés atypiques, le scientifique reconnaît parfois son ignorance et explore un large éventail d’hypothèses, naviguant entre validation empirique, savoirs locaux et mythologies populaires. En plongeant le regard sur des animaux singuliers, on en oublierait une vision plus large, englobant un socioécosystème et des relations inter-espèces dynamiques, si essentielles à préserver. Le livre balaye, à petites touches, une multitude d’enjeux contemporains liés à notre rapport au vivant marin dans un contexte de bouleversements écologiques, économiques et technologiques croissants.On y découvre comment leslimites thermiques des espèces marines évoluent face au réchauffement de l’océan, entraînant des comportements nouveaux, des déplacements inédits. Pollutions sonores, plastiques, destruction de de la diversité, concurrence des routes animales et plaisancières… Les paysages maritimes s’abîment et sont soumis à des destructions environnementales aussi, voire plus, dramatiques que sur terre. Ainsi, les échouages de dauphins sur les côtes françaises, d’un béluga dans la Seine ou des corps de rorquals sur les plages deviennent symboles d’un déséquilibre à la fois visible et bouleversant. Les comportements du clan des Gladis, orques femelles matriarches, permettent de décaler le propos genré du livre, au-delà des héros – forcément masculins. Elles sont connues pour avoir multiplié, entre l’été 2020 et le début de l’année 2024, les attaques sur les voiliers. Sur environ 800 événements recensés, plus de 300 navires plus ou moins luxueux ont été endommagés, et certains ont même sombré. S’agit-il des prémices d’une internationale anticapitaliste marine ? L’auteur se refuse à adopter une lecture en termes d’alliance politique avec le vivant, notion théorisée par Antoine Chopot et Léna Balaud, qu’il considère désincarnée et éloignée du terrain8. Ces révoltées racontent pour lui une autre histoire, plus compliquée. Ces orques, dont la longévité peut atteindre 90 ans, ont été témoins de profondes transformations de leur environnement : raréfaction du thon, augmentation du trafic maritime… Leur propre corps porte les marques de ces bouleversements, entre cicatrices de filets de pêche et impacts liés à des collisions avec des navires. Les réflexions de Fabien Clouette s’inscrivent dans un contexte de pression croissante sur les littoraux, fortement aménagés pour le tourisme, tout en étant soumis à des politiques de conservation toujours plus visibles, grignotant le territoire des travailleurs de la mer. La protection croissante des mers (via la création de parcs marins ou d’aires marines protégées) ne conduit toutefois pas à une remise en question de l’exploitation des ressources marines. Cette dynamique ambivalente – que Charles Stépanoff qualifie d’« exploitection »9 – est ici pleinement illustrée à travers les formes de coprésence entre humains et non-humains. L’animal solitaire, longtemps perçu comme une nuisance, peut désormais contribuer à « l’attractivité du territoire » littorale et donc à son exploitation accrue. Si bien que la question se pose : faut-il sauver les animaux en péril ? Mais surtout, comment ? Les actions autour des mammifères marins ont pour caractéristiques de combiner recherche, science participative, observation (notamment whalewatching, l’observation des baleines) aux ressorts économiques et touristiques et réseaux de bénévoles pour les échouages. Même la muséographie entre en jeu, dans sa manière de représenter, de conserver et de transmettre les ossements des mammifères et ces histoires marines adossées. Tout ceci montre la large gamme de registres avec lesquels les « sauveurs de baleine, phoque ou dauphin » doivent composer, non sans frictions. Malgré leur singularité, les vies animales relatées laissent entrevoir la fascination de notre société pour une partie du monde océanique. Les phoques, dauphins, baleines ou orques sont des symboles culturels qui mobilisent des affects et des registres d’actions variés. Pourtant, de nombreuses autres vies océaniques sont aussi – voir bien plus – en danger mais restent méconnues, absentes du récit, et nous laissent indifférents. Le livre de Fabien Clouette offre, en somme, un regard sensible et critique sur les multiples lignes de contact – et surtout de fractures – entre les humains et le monde marin. Photo d’ouverture : Samuel Arkwright sur Unsplash. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales. À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique. Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices. En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage. Merci L’article Les résidents de la mer : rencontres dans les estrans est apparu en premier sur Terrestres. Texte intégral 5383 mots

Temps de lecture : 11 minutes

!

!Notes

22.07.2025 à 11:31

En finir avec l’« architecture-as-usual »

Qu’est-ce que l’écologie pour l’architecture ? Pour l’heure : un argument de vente. À partir d’un chantier ordinaire, Mathias Rollot oppose les promesses vertes à ce que serait une architecture véritablement écologique, frugale et conviviale. Contre la tentation de l’"architecture-as-usual", il appelle à réparer, détourner, dé-projeter.

L’article En finir avec l’« architecture-as-usual » est apparu en premier sur Terrestres.

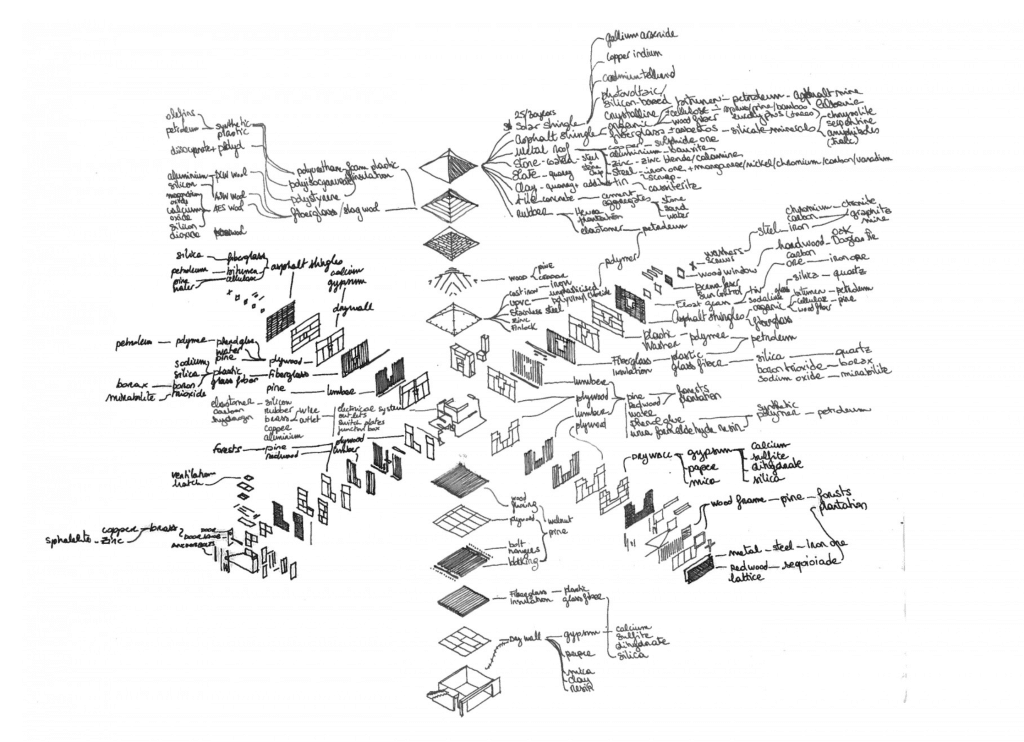

On entend (un peu) parler d’écologie en architecture. Mais que cela recouvre-t-il au juste, et que se passe-t-il lorsqu’on essaie de transformer l’écologie en système d’évaluation de l’architecture ? Il faudrait pour cela s’entendre précisément sur la chose. S’accorder, tout d’abord, sur le fait qu’il y a, non pas une, mais des écologies, fondées sur des systèmes de valeurs différents, qui ne se valent pas et qui souvent s’affrontent. Puis, considérer la myriade de discussions qu’il faudrait pouvoir ouvrir sur le sujet et qui tardent à venir dans les communautés concernées (autant que dans la société tout entière). Enfin, regarder avec ces outils et avec honnêteté nos théories, pratiques et pédagogies architecturales ; tenter de les percevoir depuis des perspectives écocentrées multiples, avec pour principale finalité l’habitabilité de la zone critique terrestre pour toustes1. En guise de contribution à ce chantier important, cet article aborde la question de l’évaluation écologique de l’architecture. La possibilité d’évaluer la pertinence écologique réelle d’une opération, c’est ce que peut-être personne ne fait très explicitement, mais ce que beaucoup font implicitement lorsqu’ils et elles discutent des bonnes pratiques, de leurs méthodes concrètes et de leurs choix éthiques, de leurs valeurs et « engagements » écologiques en architecture : ils et elles disent par là ce qu’ils pensent être le mieux à faire – à savoir, en creux, ce qui serait plus écologique. Mais au-delà du simple bilan carbone, du respect de la règlementation ou de l’obtention de labels (dont la valeur pourrait aussi faire l’objet de longues discussions), comment peut-on sérieusement estimer qu’un édifice est « écologique » ou ne l’est « pas », voire qu’un édifice est « plus écologique » qu’un autre ? La question posée ici est celle de savoir ce qu’il faut prendre en compte pour engager une telle argumentation, autant que l’interrogation plus générale de savoir si, oui ou non, une telle démonstration est seulement possible. En engageant ce propos, je n’entends bien sûr nullement affirmer que tout édifice a la même valeur environnementale. Loin de là ! Mon intention est d’une part d’alerter sur l’incomplétude systématique et profonde des propos environnementaux en architecture, qui se réduisent trop souvent à des déclarations d’intention ou à de simples « calculs » – comme si les questions écologiques pouvaient être mises en équations avec réponse définitive à la clé. D’autre part, il s’agit de mettre en lumière l’absurdité de l’argument courant de la « compensation » (qui veut par exemple qu’un peu de biodiversité ferait pardonner trop de béton armé) et les différentes stratégies de dissimulation ou de greenwashing qui en découlent trop souvent. J’essaierai, enfin, de montrer en quoi ce prétendu « argument » relève de l’impensé, et de dire à quel point cet impensé me semble permis par un profond vide social contemporain en matière de lieux de débats, critiques et honnêtes, en architecture. Autrement dit : nous n’aurions pas, collectivement, des discours si pauvres et erronés, si lâches et mensongers, si nous avions plus de lieux et de moments, plus d’espaces et de modalités de pensée sincère, solidaire et (auto-)critique de l’architecture. L’historique espace compétitif orchestré par le capitalisme néolibéral semble avoir été encore amplifié par le récent développement de la vie numérique généralisée et ses effets atomisants et déterritorialisants. Nous ne devons pas juste retrouver la Terre et le terrestre, mais aussi l’espace politique convivial capable de faire de nos corps des éléments liés d’un même monde (co-)habité. Quelle « architecture écologique » sans cela ? Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité. La réglementation thermique, installée à la suite du choc pétrolier de 1973, progresse d’année en année : d’une limitation à 225 kWh/M2/an en 1974, elle finit à 50kWh/m2/an en 2012, avant de se transformer encore en « Réglementation Environnementale » en 2020. Mais, malgré leur montée en complexité, ces réglementations restent encore largement centrées sur l’unique question de la consommation énergétique. Quels bâtiments exemplaires en termes écologiques ces cinquante années d’exigences progressives produisent-elles aujourd’hui ? Puisque toutes les architectures contemporaines courantes doivent s’y conformer par obligation règlementaire, il n’y a donc qu’à ouvrir les yeux sur les dernières livraisons ordinaires, ici et là, dans nos quotidiens. À l’heure où s’écrivent ces lignes, j’ai sous les yeux un chantier. Depuis mon balcon, je vois une construction entièrement en béton armé, du polystyrène, des bâches plastiques et de la colle, des tapis de mousse, des tubes et des rouleaux plastiques. L’entreprise Icade, qui dit mettre « au cœur de son modèle d’affaires les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus durable »2, construit ici des logements qu’on peut qualifier à bon droit de « standardisés ». Cela, si ce n’est dans leur intérêt économique, mais aussi au service de la croissance économique et du développement (« durable », s’entend) de la ville, du département, de la région et du pays. Tout le monde en profitera sûrement par ruissellement ! La scène m’interroge : qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ? Sur les panneaux de façade interdisant l’accès au chantier, de grandes publicités orchestrent un mariage sans gêne entre capitalisme et environnementalisme : « Une respiration végétale avec un jardin intérieur en cœur d’îlot » / « Idéal pour investir » ; « Votre 2 pièces à partir de 281 000€ parking inclus » / « des matériaux respectueux de l’environnement pour une construction éco-responsable » ; « Loi Pinel – LMNP » / « l’ensemble du projet privilégie les essences locales dans le respect de la biodiversité ». On peut visiblement écrire n’importe quoi pour promouvoir son projet publiquement. Qui ira se plaindre ? La scène est aussi banale qu’ancienne. Plus personne n’y prête même attention. Qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ? Et puis, de toute façon, qui blâmer pour cela ? La graphiste qui a composé les panneaux à grand renforts de slogans stéréotypés, sur demande de sa cheffe ? Ou bien son chef – lui qui, sans y croire lui-même, a lu dans une étude marketing que mettre le mot biodiversité sur un panneau augmenterait de 50% l’impact du message chez l’observateur·ice ? On pourrait aussi penser à l’architecte cheffe de projet, qui a dû transmettre les arguments architecturaux à utiliser pour la com’, quand il lui restait quelques minutes de libre entre toutes les injonctions à la rentabilité et les réglementations contradictoires et intenables avec lesquelles elle a tenté de composer tout du long du projet. Et bien d’autres encore. La seule chose qui est certaine, c’est que ça n’est en aucun cas la responsabilité des ouvriers qui y travaillent pour peu, manipulant à longueur de journée ces isolants de polystyrène, colles, plastiques et autres mousses chimiques au profit d’autres qu’eux. Au-delà de la dialectique sociale du projet et du chantier, des matériaux et de la communication, il est intéressant de questionner la stratégie intellectuelle et le monde habité révélés par ce tableau. Ce monde dans lequel l’écologie semble être un argument de vente ; dans lequel les déclarations environnementales peuvent être multipliées sans garanties et sans risques ; dans lequel « éco-matériaux », « biodiversité », « jardin intérieur », « local » et « végétal » forment un champ lexical cohérent et inquestionné, magique. Certes, la problématique écologique se trouve ici élargie hors du champ énergétique, mais pour quels résultats concrets ? De Mathias Rollot, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Face à la bataille de l’eau, l’hypothèse biorégionaliste », avril 2023. Il est bien difficile de comprendre quel est le rapport réel entre ces éléments à connotation « écologique », et comment l’architecte et l’architecture pourraient bien mélanger tous ces ingrédients pour en faire une soupe un tant soit peu digeste. Un gain – même démontrable – en biodiversité peut-il « compenser » le bilan carbone désastreux d’une opération ? Inversement, le fait de construire en bio- et géo-sourcé, de façon frugale : cela peut-il suffire à éviter de bon droit l’importance des problématiques de faunes, de flores, d’hydrologie et de sols engagées par toute construction ? Et que pourrait bien remplacer ou excuser l’engagement territorial, la construction avec les filières locales, avec les « artisan·es du coin » (et encore faut-il préciser lesquels) et les savoir-faire historiques d’une région : est-ce une raison valable pour passer outre les bilans carbones, la compromission avec le grand capital, ou l’imperméabilisation massive des sols ? Ce qui interrogé là n’est autre que la manière dont, bien trop souvent, les discours contemporains placent dans la même équation, des matières et arguments écologiques qui n’ont que très peu à voir les uns avec les autres. Comme si tout pouvait servir « d’équivalence écologique » à n’importe quoi, et qui plus est sur de simples bases déclaratives. Ce mélange des genres donne à l’actualité des débats un caractère tout à fait « délirant » – au sens premier du terme : il s’agit d’une forme de délire collectif, un imaginaire onirique, qui ne touche plus terre. « Hyperréel », aurait probablement dit Jean Baudrillard3. Dans ce voyage irrationnel, les systèmes d’évaluations et les systèmes de valeurs, les échelles et les sujets s’échangent et s’hybrident, se floutent et s’inversent à tout moment. On fait dans « l’échange symbolique », tout en restant persuadé·es d’être dans la rationalité et la concrétude – voire dans « l’engagement ». Consciemment et sans vergogne pour les uns, involontairement et sans s’en rendre compte pour les autres. Les architectes qui défendent un sujet pour en nier un autre le font-ils de bonne foi ? Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique. La question qui doit être posée à tout édifice est d’abord la suivante : écologiquement, géographiquement et socialement parlant, où est-ce que se concrétisent les impacts écologiques d’un bâtiment ? Autrement dit, l’impact écologique est-il à mesurer là où le bâtiment est construit, ou bien se mesure-t-il aussi dans les « paysages réciproques »4 impactés par sa construction, la transformation de ses matières et l’acheminement de ses matériaux ? Se mesure-t-il à l’échelle locale, pour les espèces qu’il déplace ou favorise, ou bien à l’échelle planétaire, pour le réchauffement global et l’effondrement des espèces auquel la construction du bâtiment contribue à sa manière ? D’ailleurs, quel édifice pourrait avoir autre chose que des impacts locaux, trans-locaux ET globaux à la fois ? L’enjeu est de limiter tous ces impacts à toutes ces échelles, au mieux, et non d’utiliser l’un de ces sujets comme faire-valoir pour masquer le score désastreux des autres. L’enjeu est de tendre au mieux vers le bilan (le plus) global (possible) de la construction. Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique. Mais c’est une évidence : personne ne possède toutes les clés pour maîtriser les différentes parties du problème. Il ne suffirait pas d’être écologue-ingénieur-hydrologue-urbaniste-géochimiste-climatologue-architecte-forestier-paysagiste pour bien comprendre toutes les données du problème posé par de telles équations environnementales. Il faudrait aussi avoir accès à toutes les données factuelles – et donc à des systèmes de mesures multiples, coûteux, voire impossibles – pour pouvoir poser les questions sur la base d’études sérieuses du réel. Et encore, quand bien même tout cela serait possible, il faudrait encore pouvoir transmettre les résultats de son enquête à d’autres, en des termes compréhensibles par toustes. Et enfin, il faudrait aussi pouvoir prendre en compte ce fait, absolument central, que la question écologique n’est jamais résolue en amont de la construction. L’écologie dépend aussi, pour une très large part, des usages conscients et inconscients des usager·es ; des politiques et des réglementations urbaines changeantes ; des programmes qui y prennent place et qui évoluent à chaque décennie ; de la maintenance effective et de l’adaptabilité potentielle ; de la déconstruction possible et de la déconstruction concrète ; et encore, des modes et des esthétiques qui passent, et qui poussent à démolir le construit encore solide mais désuet d’avant-hier. L’écologie de l’architecture est aussi fonction des déplacements invisibles dans les écosystèmes souterrains et aériens que la construction orchestre ; des perturbations complexes dans les cycles de l’eau à l’échelle du bassin-versant ; ou encore de l’agentivité non-humaine à toute échelle – du pigeon aux surmulots, des tremblements de terre aux canicules. C’est tout cela aussi qui devrait être pris en compte pour quantifier l’impact et l’utilité, la nuisance et la pertinence écologique d’une construction. A minima. Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024. À bien des égards, il est donc légitime d’affirmer que l’écologie de l’architecture ne pourra jamais être pleinement démontrée, parfaitement quantifiée, solidement défendue sur tous les plans à la fois. Nous ne pourrons jamais entièrement démontrer par une équation, de façon ferme et définitivement qu’un bâtiment est « écologique » ou ne l’est « pas ». En suivant, il semble évident qu’on ne peut pas sérieusement mettre dans le même calcul « d’équivalence écologique » tout un melting-pot de choses hétérogène et irréductibles les unes aux autres (béton, papillon, inondation ?) sans un minimum de recul critique, de précautions, voire de second degré ! Le principe de « compensation écologique » pose déjà de sérieux problèmes théoriques et pratiques6, ne serait-ce que quand on cherche « simplement » à compenser des sols par d’autres sols7. Les pratiques de « compensation carbone » posent non moins de problèmes alors qu’elles devraient « simplement » placer en équivalence des « tonnes de CO2 » produites avec d’autres évitées ou absorbées8. Comment imaginer compenser du béton armé par des papillons, de l’imperméabilisation par de la terre crue, du capitalisme par de la participation ? Entre résignation et compétition9, malhonnêteté et stupidité, voilà un débat tout à fait analogue à celui que nous retrouvons dans les discussions ordinaires, où se mélangent consommation de viande rouge, avion, jardinage et engagement associatif, si bien que rapidement on ne distingue plus ni critères d’évaluation, ni modalités de comparaison claire, ni finalité écologique bien identifiée. Dans les deux cas, la seule issue viable est évidente : c’est celle de la frugalité ; c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié – n’en déplaise à celleux qui voudraient aussi faire taire le nécessaire débat sur la construction neuve elle-même10. Oui, dans la difficulté qui nous occupe, l’action la plus écologique est encore celle que l’on n’entreprend pas. La seule issue viable est évidente : c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié. Et s’il faut vraiment construire, rénover, transformer et déconstruire, alors on pourrait raisonnablement se tourner vers les voies qui ne laissent que peu de doute sur leur nocivité moindre : celle de « bâtir avec ce qui reste »11, celle de « faire mieux avec moins »12, celle du « dé-projet » comme il existe du « dé-design »13, celle du décolonial14 ou encore celle de la « décroissance conviviale, de la sobriété énergétique et du low-tech pour l’architecture »15. Ceux et celles qui voudront comprendre ces termes les comprendront sans difficulté. L’architecture non-extractive sera toujours plus pertinente que l’architecture du spectacle écologique. Elle n’en est pas moins esthétique ou exigeante ; elle n’en est pas moins porteuse d’un projet de société commun, joyeux et créatif – tout au contraire ! La sobriété ne s’oppose qu’à l’ébriété. Bâtissons avec les milieux, quand c’est nécessaire, collectivement et magnifiquement, libéré·es de l’économie et de l’idéologie de la croissance et de l’extractivisme néocolonial. Bâtissons ensemble des établissements plus qu’humains raisonnables, qui tiennent réellement dans les limites planétaires. Réparons, détournons, revendiquons le droit à des structures collectives qu’on puisse comprendre et dont on puisse toustes prendre soin en autonomie. A minima, il faudra pour cela se libérer des héritages problématiques de la discipline architecturale ; se défaire des mauvaises habitudes du bâtir-as-usual ; et encore appliquer un principe d’honnêteté strictement simple, consistant à « faire ce qu’on dit et dire ce que l’on fait ». Tout cela étant avancé, et quelle que soit l’écologie choisie pour poursuivre : pourquoi peut-on observer aujourd’hui tant de tentatives de compensation voire d’invisibilisation, tant d’actions visant à masquer par recouvrement une action X par un fait Y ? De quoi est-ce le signe, de quoi est-ce le garant, et que pensons-nous réussir en faisant cela ? Si ce n’est, peut-être, poursuivre tout simplement le business-as-usual. Ou plutôt, puisque la critique du « business » est un peu facile et puisque beaucoup ne s’y reconnaissent pas, l’architecture-as-usual ! Combinée à la pédagogie-de-l’architecture-as-usual16 et la recherche-en-architecture-as-usual17, la pratique-as-usual est un signal qu’on aurait tort de prendre à la légère. C’est le signe d’un monde qui ne veut pas mourir autant que la preuve que des agents sont toujours à son service ; c’est la marque d’un comme-si-de-rien-n’était qui ne s’assume même pas forcément, mais signe pour autant la collaboration, la compromission effective avec la destruction à l’œuvre. Oui, il y a bien une destruction « plus qu’involontaire » du Système-Terre ; oui, il y a bien des systèmes et des personnes pour l’orchestrer, et bon nombre de « collabos » pour la mettre en œuvre. L’architecture-as-usual est non moins une de leurs signatures que le greenwashing qui l’accompagne de plus en plus fréquemment. Il faut aussi reconnaître que « l’injonction sociale au vert » est un fait réel. À mesure qu’elle devient plus pressante et plus légitime, l’architecture-as-usual est poussée à perpétuer l’illusion d’une position engagée ; le greenwashing (volontaire) et le greenwishing (involontaire) sont les conditions de possibilité de sa survie18. Tant et si bien qu’il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices. On pourrait, on devrait choisir de critiquer et de s’auto-critiquer, solidairement et confraternellement pour y faire face. On devrait aborder ce sujet avec d’autres disciplines et d’autres visions du monde, en dialogue par exemple avec des pensées comme celles de Fatima Ouassak, qui a mille fois raison de souligner les manières dont « le projet écologique majoritaire » est aujourd’hui, en France, un projet de « maintien de l’ordre social actuel » : « il exprime une inquiétude face au changement (on veut que nos enfants aient la même vie que nous) et une aspiration à la vie d’avant » – avec toutes les parts coloniales et racistes que cela inclut, structurellement19. Question rhétorique : quel rôle joue le faux discours écologiste de l’architecture-as-usual dans ce contexte conservateur ? Quels types de « colonialisme vert », de « capitalisme-colonial », de domination métropolitaine ou de purification ethnique cristallise-t-elle sous couverts de façades végétalisées, de toitures plantées ou d’espaces publics végétalisés-apaisés ? Il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices. On devrait donc débattre sérieusement de l’actualité de la profession et de ses compromissions, et inventer ensemble des manières d’y répondre, sur la base du problème intelligemment et honnêtement posé. Pour l’heure, hélas, la question semble plutôt osciller entre honte, gêne et mauvaises blagues en privé. Tandis que, dans les espaces publics de débat de l’architecture, on en est encore au stade du tabou, voire du refoulé collectif. En lieu et place des échanges stimulants que nous pourrions avoir, on assiste plus généralement à un silence gêné ou à une malhonnêteté crasse. La confusion entre solidarité et corporatisme, le système de médiatisation architecturale en vase clos et le repli « autonomiste » sur la discipline20 semblent avoir eu raison de la possibilité de confronter des milieux de l’architecture contemporain à l’aune des enjeux de notre époque. La critique n’est plus. Mais, après tout, a-t-elle vraiment déjà eu lieu ?21 Dans ces lignes, j’ai tenté de mettre en lumière la double et paradoxale nécessité et impossibilité de cerner entièrement la question de l’écologie en architecture ; d’en visualiser parfaitement tous les contours. Ce faisant, j’ai souhaité donner des raisons de se méfier de quiconque pourrait bien se prévaloir à des fins communicationnelles de quoi que ce soit à ce sujet – qui plus est lorsque cela est fait au moyen de compensations grossières entre des entités qui n’ayant aucune équivalence écologique. En appui sur les conclusions et les horizons dessinés par d’autres que moi, j’ai proposé de suivre les voies « les moins nocives » que nous ayons à notre portée. J’ai voulu mettre en lumière tant la nuisance des postures occultantes – ces voies qui tendent à occulter un sujet en le masquant sous un autre –, que les voies qui occultent la situation écologique tout court. En guise de conclusion, j’invite à mûrir les sages conclusions de Stella Baruk, dont les travaux rappellent la fréquence des envies de déduire « l’âge du capitaine » sur la base du nombre de moutons et de chèvres présents à bord22. J’entends par là que si les calculs écologiques de l’architecture sont à la fois truffés de « malentendus » et d’« autres entendus » que ceux attendus, alors toutes nos équations sont tout simplement fausses. Nous devons faire preuve de vigilance et d’intelligence collective. Cela ne pourra avoir lieu sans, tout d’abord, un peu d’honnêteté intellectuelle, un peu de modestie et des outils incontournables du dialogue, de la pensée critique et du débat de fond. Pour avancer ensemble sur le sujet. Il faudra du courage, pour autant que cela supposera, a minima, la volonté collective de dépasser le corporatisme sclérosant en place dans les communautés de l’architecture. Photographie d’ouverture : Mathias Rollot. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales. À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique. Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices. En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage. Merci L’article En finir avec l’« architecture-as-usual » est apparu en premier sur Terrestres. Texte intégral 8238 mots

Temps de lecture : 17 minutesBullshit ordinaire

Sur la compensation de tout par n’importe quoi

Face à l’impossible quantification, « leur écologie et la nôtre »5

La tentation de l’architecture-as-usual

!

!Notes