Abonnés Hebdo Articles

18.11.2025 à 09:23

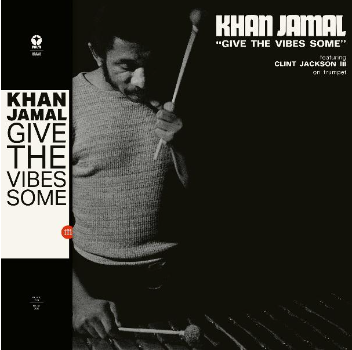

Passé sous le radar : les vibes de Khan Jamal

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1102 mots)

Si, en parlant vibraphone jazz, les premiers noms qui viennent à l’esprit depuis les 60’s sont plutôt Bobby Hutcherson, Roy Ayers ou Gary Burton, après Lionel Hampton, Milt Jackson ou Cal Tjader, il s’agirait aussi, dans le registre spiritual, de ne pas oublier Khan Jamal dont la ressortie de Give the Vibes some au Souffle Continu remonte d’une pile. Avec l’idée de base du Give the drummer some adaptée aux lamelles qui swinguent. Un genre de perle à la résonance aussi métallique que spatiale. Rentrez les tobogans !

Sur ‘’Cold Sweat’’, James Brown lançait son légendaire “give the drummer some.’’ En 1974, le vibraphoniste de Philadelphie Khan Jamal lui emboîtait le pas avec Give the Vibes Some et le résultat est saisissant. Le label PALM, fondé par le pianiste et compositeur Jef Gilson, offre à Jamal le terrain idéal pour explorer en profondeur les possibilités du vibraphone contemporain. Créé en 1973, PALM s’impose vite comme un label qui ne publie que des enregistrements atypiques. Give the Vibes Some, dixième sortie du label, en est une éclatante illustration.

Originaire de Philadelphie, Khan Jamal se tourne vers le vibraphone en 1968, après deux années passées dans l’armée, entre la France et l’Allemagne. Séduit à la fois par l’instrument et par le style de Milt Jackson, figure emblématique du Modern Jazz Quartet, il étudie auprès de Bill Lewis, légende locale du vibraphone. Il fait ensuite ses premiers pas sur la scène jazz de Philadelphie, où il s’impose rapidement.

Début 1972, Khan Jamal enregistre pour la première fois avec le groupe Sounds of Liberation, qui propose une singulière fusion entre le groove des congas et l’improvisation issue du jazz d’avant-garde. Le saxophoniste Byard Lancaster, figure clé dans le parcours artistique de Jamal, apporte une contribution essentielle à ses explorations en solo. Quelques mois plus tard, toujours en 1972, Jamal signe ses débuts en tant que leader avec Drum Dance to the Motherland, une performance live audacieuse, marquée par un traitement spécifique, autour des réverbérations et des saturations des sons, une expérience unique, qui n'a jamais été reproduite par la suite. Ces deux enregistrements paraissent sur Dogtown, un petit label indépendant géré par des musiciens.

‘’Nous ne pouvions décrocher aucun engagement, ni concerts, ni sessions d’enregistrement, rien du tout. Alors, je suis parti pour Paris’’, raconte Jamal dans une interview accordée à Cadence avec Ken Weiss. ‘’En quelques semaines, j’avais publié quelques articles et obtenu une séance d’enregistrement. Une situation qui n'améliore pas mon sentiment vis-à-vis de l’Amérique.’’ C’est en 1974, à l’époque où Byard Lancaster enregistre la musique aujourd’hui rassemblée dans The Complete PALM Recordings (1973-1974) publié par Souffle Continu.

La séance d’enregistrement de Jamal donne naissance à Give the Vibes Some. À l’origine, il s’agit d’un album d'exploration du vibraphone en solo, mais deux titres sont enrichis (grâce à une astuce technologique ?) par la participation d’un célèbre batteur français, habituellement audible au piano ou derrière les fûts à chanter en kobaien… . Sur un autre morceau, Jamal délaisse le vibraphone pour son ancêtre en bois, le marimba, et invite le jeune trompettiste texan Clint Jackson III. Durant ce séjour en France, l’article le plus marquant consacré à Jamal paraît dans Jazz Magazine, sous forme d’interview. Ses derniers mots sont : “The Creator has a master plan / drum dance to the motherland.” On peut y ajouter comme formule programmatique : “Give the vibes some.”

On ajoute que, pour un album méconnu ( de nous jusqu’ici…), il sonne comme pierre angulaire. de ce jazz développé par les 70’s que le terme “spiritual” ne recouvre qu’en partie et, comme un album qui aurait du faire partie de toute bonne discothèque. Et ce, dès sa sortie. C’est (peu) dire !

Jean-Pierre Simard, le 18/11/2025

Khan Jamal - Give the Vibes some - Palm Redux Serie - Souffle Continu

17.11.2025 à 19:17

Des amours artificielles au Japon expliquées par leur écrivaine même

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4760 mots)

A l’anthropologue Agnès Giard, chercheuse rattachée à l’Université de Paris Nanterre, auteure de Les Amours artificielles au Japon (Albin Michel, octobre 2025) on a voulu poser des questions, suite à la lecture, pour nous tourneboulante, de son livre. On s’accroche, c’est du brutal. Let’s go !

Copyr. Share Wedding

LAQ :Comment le ralentissement économique du Japon a-t-il bien pu déterminer les nouveaux comportements de vie amoureuse virtuelle – et pourquoi ?

Agnès Giard : Depuis l’explosion de la bulle économique dans les années 1990, les nouvelles générations ne veulent ou ne peuvent plus se marier parce que le mariage repose sur un modèle que la crise a rendu inadéquat. Ce modèle, c’est celui de la femme au foyer et de l’homme assurant la principale source de revenu. Ce modèle ne peut fonctionner que si l’homme gagne au minimum 5 millions (28 000 euros) de yens par an, or seuls 15% des Japonais ayant la vingtaine atteignent ou dépassent cette somme. A peine 37% dans la tranche d’âge au-dessus.

Les salaires ayant baissé, les emplois étant devenus précaires, un nombre croissant d’hommes sont donc exclus du marché matrimonial. Par ailleurs, beaucoup de femmes refusent de devenir femme au foyer et de se mettre au service d’un mari qui pourrait tout aussi bien perdre son travail ou divorcer. Pour ces raisons et bien d’autres encore, la plupart des jeunes refusent de s’engager. Ou, tout simplement, n’y parviennent pas, faute de moyens, faute de partenaire.

Acculées au célibat ou forcées de souscrire à un modèle matrimonial ingrat, certaines personnes tentent de trouver le bonheur autrement, avec les moyens du bord. Que faire quand on se sait condamné à mourir seul et sans descendance ? La plupart de mes interlocuteurs au Japon me disent que l’amour « dans la tête » procure des émotions réelles. Pour eux, aimer un personnage, c’est une façon de faire face à une situation sans issue.

Mariage de Kondō Akihiko avec Hatsune Miku p. 145 © kondo akihido.

LAQ : Plus précisément, comment une démarche de couple est-elle devenue quasi impossible économiquement – et pourquoi cela a-t-il rendu les relations virtuelles ?

Agnès Giard : Le gouvernement japonais estime que d’ici 2030 un homme sur trois et une femme sur cinq seront célibataires à vie. Avec la nomination de Sanae Takaichi qui invite « tout le monde à travailler dur », en ajoutant qu’elle va elle-même sacrifier sa vie privée pour « travailler, travailler, travailler et travailler », la situation semble sans issue : faire carrière étant incompatible avec une vie familiale, les hommes et femmes se sentent pris en otage d’un système qui dysfonctionne. Les uns se sentent piégés dans le mariage, les autres souffrent d’en être exclus. Aucune alternative ne se présente vraiment… pour le moment du moins.

Plutôt que de baisser les bras, certains individus reportent leur affection en direction ce qu’ils appellent «la Deuxième Dimension» (ni-jigen), c’est-à-dire l’espace des écrans, des mangas et des consoles de jeu. Il me semble cependant important de souligner que cette pratique ne concerne qu’une petite minorité de personnes au Japon. Les personnes qui s’engagent dans des relations amoureuses « illusoires » le font à des degrés d’investissement variés et les chiffres avancés par les agences marketing sont à prendre avec des pincettes. Personnellement, je ne cite ces chiffres qu'au titre de révélateurs : ils traduisent bien le goût des médias japonais (entre autres) pour la surenchère… autour d'une pratique qui reste encore très mal-vue.

Selon une étude datant du 31 janvier 2025, réalisée par CDG et l'agence Oshicoco sur 23 069 personnes âgées de 15 à 69 ans, 14 millions de personne (soit 11% de la population) possède un « objet d’amour inaccessible » (oshi). Le mot oshi regroupe pêle-mêle des idoles réelles et virtuelles, des acteurs, des héros de manga ou d’anime, des VirtualTubers et des champions de sport… Qu’il s’agisse d’humains ou de personnages, les oshi relèvent de l’« amour illusoire » (mōsō ren’ai). Le mot présente ceci d’intéressant qu’il invalide la distinction vrai/faux, en montrant que l’amour fabulé mobilise et génère des émotions réelles. Que l’objet de désir soit en chair ou en pixel revient au même : dans tous les cas, il s’agit d’une projection chimérique.

Copyr. Akihiko KONDO

LAQ : Ne reste-t-il plus rien des révoltes des années 60 et 70 qui remettaient le vivant et l’humain en première position dans la société pour lutter contre les restes du féodalisme nippon – et 30 d’occupation des USA ?

Agnès Giard : La tradition de dissidence du Japon s’est effectivement érodée après les soulèvements étudiants et paysans de 1967-1970 : les manifestations contre les bases militaires américaines ou contre l’aéroport de Narita ont été réprimées dans le sang mais surtout ont débouché sur des luttes intestines, suscitant une réaction de méfiance durable de la part du grand public. Organiser des émeutes ? Fomenter des coups d’état ? Militer en bloquant des routes ? Affronter des policiers ? Pour la plupart de mes interlocuteurs, ces formes de contestation, jugées trop brutales (ou trop frontales) ont fait la preuve de leur inefficacité. Ils et elles préfèrent les stratégies obliques, c’est-à-dire la mise en scène ostentatoire de ces « amours insensées » (je cite Tanizaki) comme moyen d’exprimer à la fois sa colère contre un système dysfonctionnel, sa frustration d’être laissé-pour compte, mais aussi le désir de changer le monde et l’espoir d’être heureux autrement. La pratique de l’amour dit 2D s’ancre dans la contre-culture et soude entre eux des millions de fans, unis par une forme d’amour qui relève clairement de la désobéissance civile. Bien qu’à nos yeux d’Occidentaux leur mouvement n’ait rien de très contestataire puisqu’il est non-violent, il faut pourtant se rendre à l’évidence : les fans s’engagent, à des degrés divers, dans des activités jugées déviantes, donc séditieuses. Les plus radicaux s’exposent à la mort sociale lorsqu’ils ou elles épousent un personnage. Bien que le phénomène soit maintenant récupéré sous le nom d’oshi-katsu, il reste très mal-vu : dans les médias, il n’est ainsi pas rare de lire des tribunes dénonçant la prétendue « aliénation » de cette jeunesse « hédoniste », « désaxée » ou « en perte de repères », désignée comme bouc émissaire à la vindicte publique. Ceux-celles qui se mobilisent autour de leurs amours manifestent en actes une véritable révolte puisqu’ils et elles refusent de « reproduire » les schémas.

LAQ : Tu parles d’un univers englobant anime, jeux vidéo, mode et réseaux, quels en sont les limites et comment les industriels proposent-ils des objets dérivatifs propres à cet univers sérié ?

Agnès Giard : Les personnages à aimer viennent du Media Mix, les contenus de divertissement qui se déploient sur tous les supports possibles : manga, jeux, albums pop, anime, spectacle musical, etc. Ce n’est pas innocent bien sûr. Le Media Mix entretient des affinités profondes avec ce système de croyance qui voit des êtres surnaturels circuler à travers toutes sortes d’interfaces. A l’instar de ces présences (esprits, défunts, dieux, âmes ou ombres), les personnages se matérialisent sous la forme d’images, de sons ou de couleurs, reproduites sur des badges, des mugs, des oreillers à étreindre, des posters, des cartes à collectionner, des accessoires de mode, des flacons de parfum, des bijoux, des boissons… Beaucoup de femmes, notamment, apparient leurs vêtements à ceux de leur chéri fictif afin d’intensifier le sentiment de proximité. Elles le portent à fleur de peau et soignent leur apparence afin d’attirer le regard : leur corps fournit la preuve tangible que le personnage existe, puisqu’il les rend belles. Comme on le voit, le mot « virtuel » est donc un peu désajusté. Les amours artificielles (appelons-les ainsi, par défaut) se manifestent de façon tangible pour pouvoir exister.

Copyr. Share Wedding

LAQ : Tu parles d’air amour- comme auparavant la culture rock avait inventé l’air guitar, est-ce un jeu avec le lieu ou avec le personnage et sa situation ?

Agnès Giard : L’expression « air amour » (ea ren’ai) désigne la façon dont les adeptes miment des échanges amoureux dans le vide. Cette expression a eu son heure de gloire car elle permettait aux fans de se désigner avec humour comme des performers travaillant sur l’invisible, c’est-à-dire sur les systèmes de représentation. Le mouvement de l’amour 2D est d’ailleurs très comparable à celui du Voguing : dans les deux cas, on a affaire à des personnes ostracisées qui « singent » les postures et les attitudes jugées désirables afin de saboter les normes de genre. Dans les deux cas, il s’agit de renvoyer au monde l’inanité des normes matrimoniales et sexuelles, leur côté fabriqué donc vain. L’amour 2D relève du théâtre et ses acteurs, qui reflètent en miroir le jeu des interactions sociales, en dévoile l’artifice. J’y vois là une forme subtile de dérision. Au Japon, les gens qui aiment des personnages fictifs ne le font généralement pas pour fuir la réalité. Ils se tournent vers le jeu comme vers une forme de magie opératoire.

LAQ : Comment en arrive-t-on à codifier des relations virtuelles jusqu’à des rites mortuaires ?

Agnès Giard : Beaucoup d’activités humaines supposent un jeu existentiel entre les valeurs du réel et de l’irréel : on se projette dans une fiction pour faire advenir quelque chose de « vrai ». On joue à être quelqu’un pour « devenir » ce quelqu’un. Tout jeu consiste à spéculer sur l'effet possible, dans le monde réel, de notre pouvoir d'imagination. En compagnie de leurs personnages bien-aimés, beaucoup d’humains s’amusent à réinventer un monde dans lequel il serait possible de vivre en couple sur d’autres bases que celles édictées par la société. Quand le personnage meurt, les humains organisent donc des cérémonies, calquées sur celles qui permettent de dire adieu à un proche : il y a des fleurs, des lettres de gratitude, parfois aussi des stèles mortuaires ou des cérémonies organisées dans des temples en présence de moines « réels » qui acceptent volontiers de se plier à ce jeu car les tenants du Bouddhisme savent bien que rien n’existe, sauf les désirs qui nous enchaînent au monde phénoménal.

Copyr. Sun Euro

LAQ : Ce qui me semble le plus loin de moi dans ton livre c’est la partie concernant les dépenses somptuaires qu’entraine cette virtualisation des relations ? Peux-tu développer ?

Agnès Giard : Au Japon, les pouvoirs publics ne soutiennent pas la production artistique. Les producteurs de manga, de jeu ou d’anime ne bénéficient pratiquement d’aucune aide et les fans en ont bien conscience : ils achètent donc autant qu’ils peuvent pour soutenir l’entreprise qui leur fournit du rêve, afin (disent-ils) de « prolonger la vie » de leur personnage bien-aimé. Ces dépenses sont d’ailleurs nommées « offrande » (o-fuse), pour en marquer le caractère sacrificiel. Il ne s’agit pas d’acquérir un bien pour augmenter son bien-être mais plutôt le contraire : il s’agit de se déposséder pour « soutenir » (ōen suru) une idole et lui « exprimer sa dévotion » (sōhai suru). L’émulation dans le milieu pousse d’ailleurs beaucoup de fans à dilapider leur argent : jetant leurs économies par la fenêtre, les plus radicales des amoureuses se privent et parfois s’endettent parce que le but, disent-elles, est de tout « brûler », brûler d’amour bien sûr. Profondément subversive, cette pratique s’inscrit à rebours des valeurs propres aux sociétés modernes qui prônent la sécurité, l’épargne, la transmission du patrimoine ou le confort matériel…

Le problème, bien sûr, c’est que l’achat de goodies et autres nourrit une industrie bien réelle. Certaines firmes incitent les fans à « crier leur amour » (ai wo sakebi), suivant la formule consacrée, c'est-à-dire à dépenser leur salaires en produits dérivés. Mettant « à profit » les offrandes qu'elles convertissent en gestes d'achat, ces firmes exploitent la logique d’holocauste des fans qui font maintenant l’objet d’études marketing. Les voilà quantifiés, profilés, ramenés au statut de simples « cibles marché », pour ne pas dire de moutons à tondre… Certains y voient une source de légitimité car, d’une certaine manière, leurs amours obtiennent ainsi le droit à l’existence. D'autres s'insurgent contre cette récupération. Signe des temps : la pratique des « amours fictives» (nijigen ren’ai) a, depuis la pandémie, été requalifiée de « vie avec le favori » (oshi-katsu) à l’aide d’un mot-parapluie bien pratique, contribuant d'une part à banaliser l'existence des amours artificielles, d'autre part à en atténuer la charge de sédition.

Copyr. Yupiteru.

LAQ : Et, pour ne pas oublier ton dernier chapitre, comment formuler l’au-delà à partir du virtuel ?

Agnès Giard : Le bonheur à deux relevant du rêve impossible, une frange marginalisée de la population voue aux êtres fictifs l'équivalent d'un culte. C’est un culte pour rire bien sûr, dans le sens que les fans détournent sciemment le vocabulaire et les rituels de religions instituées pour en faire les instruments d’un jeu. Il s’agit de faire « comme si » les personnages (de mangas, jeux ou anime) étaient des « dieux » (kami) en leur vouant des « autels » (saidan) ou en effectuant des « pèlerinages » (junrei). Les quartiers dédiés au Media Mix sont appelés des « sanctuaires » (seichi) car c’est là que s’achètent ou se troquent les icônes saintes, c’est-à-dire les goodies. Les auto-proclamés « croyants » (shinja) se reconnaissent aux « talismans » (o-mamori) qu’ils accrochent à leurs smartphone. A Ikebukuro, quartier dédié aux adeptes de « beaux gosses » (ikemen) portent à l’épaule un autel portatif appelé « sac de douleur » (ita-bag) car il est recouvert de badges et de peluches à l’image de leur bien-aimé. Ces sacs permettent aux femmes de communier dans l’amour pour le même contenu. Des ouvrages permettant de « prêcher » (fukyō) en faveur de l’amour 2D sont en vente dans ces quartiers peuplés de fans qui se désignent parfois avec humour comme des « missionnaires » (nekyūsha)… Le but du jeu est de « faire descendre sur terre » ces êtres désignés comme « venus d’une autre dimension » (jigen wo koete), en lui offrant son propre corps au besoin. Certains fans pratiquent d’ailleurs le cosplay ou son équivalent extrême, le kigurumi, afin d’accueillir en eux la présence de l’être chéri en lequel ils se dédoublent. Forts de cet amour, ils affrontent maintenant l’opinion publique, s’affichent, créent des associations et proposent, via les contenus auxquels ils collaborent, de nouveaux standards de vie à deux. Ils font de l’entrisme : une stratégie empruntée à Gramsci ?

———-

Outro de l’interviewer : Mon sentiment, après la lecture du livre et l’interview ci dessus est que là où on pensait avoir à faire à un simple phénomène de mode, on s’aperçoit en fait que cela a plus à voir avec une révolte hors norme et une pratique qui remet en jeu la simple place de l’être au sein de la société. Avec le corollaire que c’est une pratique qui se recentre sur l’individu là où la société japonaise ne propose rien qui soit en relation avec un quelconque désir personnel dans un monde dont le modèle s’effondre.

Propos recueillis par Jean-Pierre Simard, le 16/11/2025

Agnès Giard - Les amours artificielles au Japon, flirts virtuels et fiancées imaginaires. Editions Albin Michel

17.11.2025 à 10:58

Les portraits gravés de Vhils, monuments du quotidien, font face aux pyramides de Gizeh.

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1397 mots)

L'idée poétique selon laquelle « les portes sont l'architecture de l'intimité » est à la base d'une nouvelle installation de l'artiste portugais Alexandre Farto, alias Vhils. Avec pour toile de fond le désert époustouflant des pyramides de Gizeh, « Doors of Cairo » est une œuvre spécifique au site qui présente une collection stratifiée des portraits gravés caractéristiques de l’artiste.

Des visages y apparaissent à travers les structures érodées, certaines nichées dans le sable, d'autres surplombant les échafaudages. En opposant les tombes anciennes à une installation qui ne ponctuera le paysage que pendant un mois, Vhils explore les façons dont nous marquons le monde et dont nos empreintes perdurent dans le temps. « Les pyramides ont été construites pour les rois et les dieux, destinées à durer éternellement. Mon installation est faite de bois et de mémoire, et elle disparaîtra bientôt », dit-il. « Pourtant, les deux appartiennent à la même impulsion humaine, celle de construire, de se souvenir, de laisser une trace. »

« Doors of Cairo » fait partie du cinquième projet Forever Is Now, une exposition permanente organisée par Art D'Égypte avec le soutien de l'UNESCO. Vhils est le premier artiste portugais invité à participer au projet, et il relie son pays natal à ce site historique. Les 65 portes réutilisées proviennent de chantiers de démolition et de rénovation dans les deux pays, et chacune porte les traces de son utilisation antérieure, qu'il s'agisse de peinture écaillée, de surfaces rayées ou d'empreintes digitales effacées qui subsistent à un endroit très usé.

Les portraits fragmentés ne représentent personne en particulier, mais servent plutôt de substituts aux personnes du passé et du présent. « Un seul visage peut représenter une personne, mais il peut aussi symboliser une communauté, une génération ou un paysage émotionnel commun », explique l'artiste. « Il montre à quel point les personnes et les lieux sont indissociables, comment la mémoire s'incruste dans la matière et comment l'identité se construit à partir de nombreuses couches invisibles. »

Après six mois passés à sculpter dans son atelier et à créer une version sculpturale plus petite qui survivra à l'installation extérieure, Vhils a passé trois jours à travailler sur place, façonnant et remodelant la composition. « Elle a évolué intuitivement, porte après porte, guidée par leur taille, leur texture et leur rythme », explique-t-il. « Ce projet est un dialogue entre le quotidien et l'éternel, entre les portes en bois de la vie ordinaire et les pyramides de pierre qui ont survécu aux civilisations. Il nous rappelle que même ce qui est temporaire peut porter le poids du temps. »

Doors of Cairo est exposée jusqu'au 7 décembre. Pour en savoir plus sur l'artiste, rendez-vous sur Instagram.

Jeannot Siris, le 189/11/2025

Vhils - Doors of Cairo -> 7/12/2025

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie