01.12.2025 à 12:25

“Desire” de Tuxedomoon revient encore plus surprenant avec 45 ans au compteur

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1051 mots)

Après la pochette proto-papier peint rose 60’s de Half Mute, le premier Tuxedomoon, celle de Desire anticipait les visions de David Lynch avec sa forêt violette et un son inouï pour l’époque qui mixait, l’air de rien, jazz et cabaret, électro et avant-garde. Inutile de dire qu’on l’a usé, cherchant, au volant, à trouver des correspondances entre paysages ruraux français et envolées inconnues. Un parfait décalage qui absorbait le passéisme de sons radio hexagonaux en offrant une autre leçon de géographie sonore. Il revient remixé et augmenté. Super !

Un album qui créait son propre paysage. Et tellement prenant qu’on en a fait un classique instantané, sur lequel on revenait de loin en loin, y trouvant un trait d’union entre un Hexagone soulevant le joug de la Giscardie à l’accordéon et pas encore au fait des radios libres à venir. Comme une brise issue du label des Residents ( Ralph Records) et soufflant fort sur une musique en pleine évolution avec MX 80, Yello ou Snakefinger. Quelque chose d’autre, quelque chose qui venant d’ailleurs avait l’attrait de la nouveauté, et qui s’éloignait du post-punk et de la new wave anglaise ; avec pour seule correspondances Wire ou Joy Division. Pas mal quand même …

DESIRE - 45th Anniversary Edition a été remasterisé à partir des bandes originales et comprend trois titres inédits, deux morceaux rares, des versions live (voir la liste des titres ci-dessous) et des souvenirs écrits par Steven Brown, Gareth Jones (ingénieur et coproducteur), John Foxx (qui a participé au processus d'enregistrement), ainsi que des notes écrites par Blaine Reininger et Peter Principle en 2015, des photos et d'autres souvenirs.

Étape importante dans l'expérimentation post-punk, Desire capture Tuxedomoon à son apogée cinématographique et atmosphérique. Son ambiance romantique hantée et son mélange musical qui défie les catégories lui ont permis de rester influent parmi des générations de musiciens explorant les intersections entre le rock, la musique électronique, le cabaret, le minimalisme, le jazz et la musique classique.

Desire a été écrit juste avant le déménagement du groupe de San Francisco vers l'Europe. Il a été enregistré au Royaume-Uni et sorti en 1981 sur Ralph Records, le label des Residents, avant d'être réédité en 1987 sur CramBoy, le label créé par Crammed Discs pour accueillir la production du groupe. Et, en parlant de post-punk on découvre le clip de No Tears.

Vues d’ailleurs quelques échos de l’importance du groupe :

L'œuvre considérable de Tuxedomoon (16 albums à ce jour, avec un nouvel album en préparation) reste unique et toujours aussi pertinente aujourd'hui, grâce à la capacité visionnaire du groupe à transcender les genres et à l'esprit romantique, rebelle et imaginatif qui illumine leur musique.

Ils ont été une anomalie dès le début. La plupart de leurs œuvres semblaient être des bandes originales de films noirs inexistants. Parfois, ils semblaient distants et étrangers, parfois ils créaient des mélodies d'une grande chaleur et d'une grande sophistication. Mais quoi qu'ils fassent, c'était toujours intelligent, beau et provocateur. Glenn O'Brien (dans le magazine Interview d'Andy Warhol, 1982)

Un paysage de tension cinématographique, de mélancolie de musique de chambre et de pulsations électroniques enfumées. Desire n'a pas tant été enregistré qu'évoqué, à partir de souvenirs fragmentaires et de signaux radio lointains. Desire donne l'impression d'un rêve fiévreux capturé sur bande magnétique, une carte postale d'un groupe en pleine évolution, traversant les continents et les genres pour trouver son propre langage. Gareth Jones (coproducteur, 2025)

Nous étions jeunes et stupides, intrépides et convaincus de notre immortalité. Nous avons cet album classique pour le prouver. Blaine L. Reininger (2015)

TuxedoWorld est urbain et spectral. On y trouve des trajets en métro dignes d'un opéra et des chansons brisées provenant de voitures qui passent. C'est romantique, déchiré et magnifiquement dérangeant. C'est une musique qui évolue dans une strate qui lui est propre, avec toute la magie abîmée d'un film retrouvé. C'est ce qui la rend merveilleuse. John Foxx (2025)

Jean-Pierre Simard, le 2/12/2025

Tuxedomoon - Desire 45th Anniversary edition - Crammed Disc

28.11.2025 à 13:58

L’autrice italienne Elena Mistrello empêchée de venir à un festival BD en France par la Police nationale

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4234 mots)

Vendredi 21 novembre, Elena Mistrello a été sommée de remonter dans un avion en arrivant à l’aéroport de Toulouse où elle s’apprêtait à se rendre au festival BD Colomiers invitée par sa maison d’édition Presque Lune pour dédicacer son album “Syndrome Italie”, réalisé avec Tiziana Francesca Vaccaro.

💡 Mise à jour le 25 novembre 2025 à 16h34, avec l’ajout d’une Lettre ouverte du Groupement des Auteurs de Bande dessinée (SNAC) au ministre de l’Intérieur, reproduite en intégralité en fin d’article.

Ce livre publié cette année en France par Presque Lune a reçu le prix du Meilleur Scénario au Treviso Comic Book Festival et le prix du Meilleur Premier Ouvrage au Napoli Comicon en 2022 (année de sa sortie en Italie), et l’autrice venait présenter Syndrome Italie au public français pour la première fois, à BD Colomiers [lire l’interview Amandine Doche, directrice artistique du festival BD Colomiers].

Cet album raconte l’histoire de Vasilica, une Roumaine venue travailler comme aide à domicile en Italie ; et à travers son histoire les autrices abordent les thématiques des travailleurs migrants, de l’impact économique et social liés aux métiers d’aide à la personne dans une fiction inspirée des recherches de sa co-autrice Tiziana Francesca Vaccaro.

Elle raconte dans une chronique [reproduite en fin d’article dans son intégralité] sa mésaventure à l’aéroport ; le peu d’informations qu’elle a obtenu sur ce refus de pouvoir entrer sur le sol français faisant l’objet d’une « mesure d’interdiction d’entrée » sans plus de précisions autres qu’elle constituerait « une menace grave pour l’ordre public français » ; et la menace de l’envoyer dans un Centre de rétention administrative pour migrants (CRA) en cas de refus.

Dans son texte, Elena Mistrello s’interroge sur les raisons qui ont pu conduire à être qualifiée de « menace grave pour l’ordre public français » via son travail ou ses prises de position personnelles, tout en remettant cet événement en perspective : comment en Europe, en 2025, peut-on être interdit de circulation et de séjour sur le sol français sans explications claires ; comment des individus peuvent être intimidés par les forces de l’ordre, d’arrestation, de détention sans précisions, Elena Mistrello n’apprendra qu’une fois dans l’avion du retour, après ces menaces, être l’objet d’une « mesure d’interdiction d’entrée », en lisant le procès-verbal de rapatriement.

Elle écrit : « je tiens à souligner la gravité de ce qui s’est passé : si, d’une part, je pense que la dérive autoritaire et répressive des États européens à l’encontre des militants et des activistes politiques est désormais évidente pour tous, d’autre part, je constate une dérive arbitraire croissante de la part des forces de police, qui peuvent décider sans explication de vous renvoyer chez vous simplement parce que vous êtes « indésirable », créant ainsi un système de contrôle et de surveillance basé non pas sur des faits, mais sur les opinions et les fréquentations des personnes.

J’ai pensé que cela ne pouvait pas rester une simple « mauvaise expérience » personnelle, mais qu’il était judicieux de la partager, afin de contribuer, dans la mesure du possible, à démanteler des mécanismes destinés à empirer s’ils ne sont pas combattus de toute urgence. »

En juin dernier, nous évoquions, l’arrestation l’autrice cinéaste et militante féministe franco-kurde Kudret Günes en Turquie, inquiétée pour son travail et ses prises de postions. En soutien à Kudret Günes, le militant associatif et poète Amar Benhamouche rappelait que « Les régimes autoritaires ont peur des artistes ». De son côté, Elena Mistrello, s’interroge encore sur l’absence de faits ou de justifications sur place, et de l’attitude menaçante de la police qui l’a empêchée de venir au festival et de défendre son album.

✍️ Petite chronique d’un refus forcé, Toulouse 2025.

Elena Mistrello

« Ce week-end (21-23 novembre 2025), j’aurais dû assister au festival de bande dessinée BD COLOMIERS (https://www.bdcolomiers.com/), auquel j’ai été invitée suite à la publication en traduction française de mon livre « Sindrome Italia » par les éditions PresqueLune (https://www.presquelune.com/syndrome-italie).

La maison d’édition avait organisé mon voyage, mon hébergement ainsi que deux jours de dédicaces pour la sortie du livre. Inutile de dire que j’étais impatiente : c’est un très beau festival, où j’aurais pu rencontrer de nombreux collègues, une occasion importante pour mon travail.

Vendredi soir. Le vol Francfort-Toulouse atterrit à 18 heures et, dès que je descends de l’avion, je trouve trois agents de la Police nationale (la police française) qui m’attendent. Ils m’arrêtent et me mettent au courant du fait que je ne peux pas mettre les pieds en France, qu’ils ne savent pas exactement pourquoi, mais qu’il existe un signalement du ministère de l’Intérieur concernant le danger que je représenterais. Je reste interdite, mais après un premier moment de surprise mêlée de panique, j’explique tout d’abord que je n’ai jamais eu de problèmes avec la justice française et je montre la lettre d’invitation du festival, en précisant que je suis là pour mon travail. Ils ne m’écoutent pas, ils sont inflexibles.

On me dit que je dois immédiatement remonter dans l’avion et retourner à Milan : ils ont reçu l’ordre de me rapatrier et si je refuse, « ce sera pire pour moi », ils seront obligés de m’arrêter et, probablement, de me transférer dans un CRA (Centre de rétention administrative pour migrants). Tout cela dure 15 minutes, je me sens acculée et je décide de remonter dans l’avion.

Dans l’avion, on me remet une sorte de procès-verbal de rapatriement dans lequel il est précisé que je n’ai pas pu entrer en France car je constituerais « une menace grave pour l’ordre public français » et qu’en conséquence, je fais l’objet d’une « mesure d’interdiction d’entrée ». En cherchant une explication à cela, je me souviens du mois de juin 2023, lorsque j’ai participé aux journées d’assemblées, de concerts et de manifestations publiques organisées à Paris à l’occasion du dixième anniversaire du meurtre de Clément Méric, un jeune antifasciste tué en 2013 à Paris à l’âge de 18 ans par trois extrémistes de droite. Bien que ces initiatives se soient déroulées sans aucune tension, en présence de milliers de personnes venues à Paris de toute l’Europe, j’ai appris que certains de mes compagnons de voyage italiens avaient eu des problèmes aux frontières dans les mois qui ont suivi, avec quelques questions supplémentaires de la part de la police sur les raisons de leurs déplacements, mais personne n’a jamais été bloqué ou refoulé.

Il y a donc encore quelque chose qui m’échappe et je vais certainement devoir me faire aider par des personnes plus compétentes en matière de jurisprudence française pour clarifier les aspects juridiques de cette affaire.

Cela dit, je tiens à partager quelques brèves réflexions.

Mon travail de dessinatrice de bandes dessinées m’amène souvent à voyager : découvrir le monde, parler aux gens, m’informer pour écrire et dessiner ce qui se passe autour de moi, tout cela fait partie de ma vie. Tout comme être active politiquement, participer à des initiatives, des manifestations et des assemblées : tout cela se mélange et se reflète également dans ce que je dessine. Face à tout cela, je ne suis donc pas surprise de pouvoir faire l’objet d’une « attention » particulière de la part des forces de police, étant donné que désormais, l’activisme politique, même modéré et au grand jour, constitue un motif de profilage de la part de l’État. C’est pourquoi j’ai toujours pris en compte les responsabilités et les conséquences que cela implique, tout comme je suis consciente que ce que j’écris peut ne pas plaire à tout le monde.

Mais être rapatriée de force avec ce genre de justification a vraiment dépassé mon imagination et m’oblige à écrire ces lignes pour donner une explication au festival, à la maison d’édition et aux personnes qui seraient venues me rendre visite au stand, à la fois pour les remercier de leur compréhension et pour m’excuser de la situation dans laquelle je les ai mises.

Mais surtout, je tiens à souligner la gravité de ce qui s’est passé : si, d’une part, je pense que la dérive autoritaire et répressive des États européens à l’encontre des militants et des activistes politiques est désormais évidente pour tous, d’autre part, je constate une dérive arbitraire croissante de la part des forces de police, qui peuvent décider sans explication de vous renvoyer chez vous simplement parce que vous êtes « indésirable », créant ainsi un système de contrôle et de surveillance basé non pas sur des faits, mais sur les opinions et les fréquentations des personnes.

J’ai pensé que cela ne pouvait pas rester une simple « mauvaise expérience » personnelle, mais qu’il était judicieux de la partager, afin de contribuer, dans la mesure du possible, à démanteler des mécanismes destinés à empirer s’ils ne sont pas combattus de toute urgence. »

✍️ Petite chronique d’un refus forcé, Toulouse 2025.

Elena Mistrello

« Ce week-end (21-23 novembre 2025), j’aurais dû assister au festival de bande dessinée BD COLOMIERS (https://www.bdcolomiers.com/), auquel j’ai été invitée suite à la publication en traduction française de mon livre « Sindrome Italia » par les éditions PresqueLune (https://www.presquelune.com/syndrome-italie).

La maison d’édition avait organisé mon voyage, mon hébergement ainsi que deux jours de dédicaces pour la sortie du livre. Inutile de dire que j’étais impatiente : c’est un très beau festival, où j’aurais pu rencontrer de nombreux collègues, une occasion importante pour mon travail.

Vendredi soir. Le vol Francfort-Toulouse atterrit à 18 heures et, dès que je descends de l’avion, je trouve trois agents de la Police nationale (la police française) qui m’attendent. Ils m’arrêtent et me mettent au courant du fait que je ne peux pas mettre les pieds en France, qu’ils ne savent pas exactement pourquoi, mais qu’il existe un signalement du ministère de l’Intérieur concernant le danger que je représenterais. Je reste interdite, mais après un premier moment de surprise mêlée de panique, j’explique tout d’abord que je n’ai jamais eu de problèmes avec la justice française et je montre la lettre d’invitation du festival, en précisant que je suis là pour mon travail. Ils ne m’écoutent pas, ils sont inflexibles.

On me dit que je dois immédiatement remonter dans l’avion et retourner à Milan : ils ont reçu l’ordre de me rapatrier et si je refuse, « ce sera pire pour moi », ils seront obligés de m’arrêter et, probablement, de me transférer dans un CRA (Centre de rétention administrative pour migrants). Tout cela dure 15 minutes, je me sens acculée et je décide de remonter dans l’avion.

Dans l’avion, on me remet une sorte de procès-verbal de rapatriement dans lequel il est précisé que je n’ai pas pu entrer en France car je constituerais « une menace grave pour l’ordre public français » et qu’en conséquence, je fais l’objet d’une « mesure d’interdiction d’entrée ». En cherchant une explication à cela, je me souviens du mois de juin 2023, lorsque j’ai participé aux journées d’assemblées, de concerts et de manifestations publiques organisées à Paris à l’occasion du dixième anniversaire du meurtre de Clément Méric, un jeune antifasciste tué en 2013 à Paris à l’âge de 18 ans par trois extrémistes de droite. Bien que ces initiatives se soient déroulées sans aucune tension, en présence de milliers de personnes venues à Paris de toute l’Europe, j’ai appris que certains de mes compagnons de voyage italiens avaient eu des problèmes aux frontières dans les mois qui ont suivi, avec quelques questions supplémentaires de la part de la police sur les raisons de leurs déplacements, mais personne n’a jamais été bloqué ou refoulé.

Il y a donc encore quelque chose qui m’échappe et je vais certainement devoir me faire aider par des personnes plus compétentes en matière de jurisprudence française pour clarifier les aspects juridiques de cette affaire.

Cela dit, je tiens à partager quelques brèves réflexions.

Mon travail de dessinatrice de bandes dessinées m’amène souvent à voyager : découvrir le monde, parler aux gens, m’informer pour écrire et dessiner ce qui se passe autour de moi, tout cela fait partie de ma vie. Tout comme être active politiquement, participer à des initiatives, des manifestations et des assemblées : tout cela se mélange et se reflète également dans ce que je dessine. Face à tout cela, je ne suis donc pas surprise de pouvoir faire l’objet d’une « attention » particulière de la part des forces de police, étant donné que désormais, l’activisme politique, même modéré et au grand jour, constitue un motif de profilage de la part de l’État. C’est pourquoi j’ai toujours pris en compte les responsabilités et les conséquences que cela implique, tout comme je suis consciente que ce que j’écris peut ne pas plaire à tout le monde.

Mais être rapatriée de force avec ce genre de justification a vraiment dépassé mon imagination et m’oblige à écrire ces lignes pour donner une explication au festival, à la maison d’édition et aux personnes qui seraient venues me rendre visite au stand, à la fois pour les remercier de leur compréhension et pour m’excuser de la situation dans laquelle je les ai mises.

Mais surtout, je tiens à souligner la gravité de ce qui s’est passé : si, d’une part, je pense que la dérive autoritaire et répressive des États européens à l’encontre des militants et des activistes politiques est désormais évidente pour tous, d’autre part, je constate une dérive arbitraire croissante de la part des forces de police, qui peuvent décider sans explication de vous renvoyer chez vous simplement parce que vous êtes « indésirable », créant ainsi un système de contrôle et de surveillance basé non pas sur des faits, mais sur les opinions et les fréquentations des personnes.

J’ai pensé que cela ne pouvait pas rester une simple « mauvaise expérience » personnelle, mais qu’il était judicieux de la partager, afin de contribuer, dans la mesure du possible, à démanteler des mécanismes destinés à empirer s’ils ne sont pas combattus de toute urgence. »

———————————————————————————————————————————————————

📨 Lettre ouverte du Groupement des Auteurs de Bande dessinée (SNAC) à Monsieur Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur

Paris, le 25 novembre 2025

« Monsieur le ministre,

Nous venons à vous, mu·es par une profonde perplexité pour ne pas dire sidération, après avoir appris ce week-end l’interdiction d’entrée sur le territoire français d’une collègue italienne. En effet, l’autrice de bande dessinée, Elena Mistrello, s’est vu signifier son renvoi dans son pays depuis le tarmac lors de son arrivée à l’aéroport de Toulouse Blagnac, alors même qu’elle était invitée par le festival de Colomiers à dédicacer son album Syndrome Italie aux Editions Presque Lune.

Pour rappel, le nouvel ouvrage de l’autrice à la carrière affirmée et solide, traite du sort réservé aux femmes migrantes arrivant dans son pays.

Monsieur le Ministre, nous ne pouvons que souligner l’ironie d’une telle situation…

Si nous nous adressons à vous aujourd’hui, c’est afin de comprendre les motivations de vos services. En effet, nous sommes dans l’ignorance la plus complète, aucune raison n’ayant été fournie à notre collègue, si ce n’est – nous citons -, qu’elle représenterait « une grave menace pour l’ordre public français ».

Cette personne n’ayant commis à notre connaissance, aucun crime ou délit, ou tout acte susceptible de mettre en péril la sécurité publique, notre incompréhension est totale. Elle l’est d’autant plus que nous nous permettons de rappeler à qui lirait ce courrier, que dans la hiérarchie des normes, et ce depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le principe de liberté est supérieur à celui d’une éventuelle « anticipation » d’atteinte à la sécurité. Nous renvoyons pour cela, outre le texte de 1789, au préambule de la Constitution de 1946, à la Constitution de la Ve République – norme suprême de notre nation depuis 1958 -, ou enfin, si cela ne suffisait pas, à quelques décisions du Conseil constitutionnel prises ces dernières années, dans le cadre strict de Questions Prioritaires de Constitutionnalité.

En outre, de par les règles établies au sein de l’Union européenne et de l’espace Schengen dont nos deux pays (France et Italie) font partie des membres fondateurs, souhaitez-vous faire valoir qu’écrire ou dessiner des livres pourrait dorénavant motiver de tels actes d’autoritarisme, c’est-à-dire d’empêcher la liberté de déplacement des citoyen·nes européen·nes ? L’actualité est pourtant brûlante sur ce sujet ces dernières semaines et ont donné lieu à de vives tensions internationales…. Nous sommes sans voix, Monsieur le ministre, vis-à-vis de ce deux poids deux mesures et cette singulière incohérence…Rajoutons encore une fois la thématique spécifique de l’ouvrage : dénonciation des mauvais traitements réservés à d’autres êtres humains. Les artistes ayant pour motivation de défendre par leurs œuvres les personnes en migration, se retrouveraient-ielles désormais non grata en France ?

De telles mesures, Monsieur le ministre, ne font qu’entériner des soupçons pointés et soulevés, et nous inquiètent à juste titre, quant à une dérive illibérale de certaines fonctions régaliennes dans notre pays.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne pouvons que considérer cette expulsion comme une fâcheuse erreur administrative, du zèle dans les ordres transmis à vos services, ou encore une initiative malheureuse d’un échelon hiérarchique ayant échappé à votre regard. Comprenez toutefois notre émoi. Nous sommes honteux.ses d’être associé·es à de tels faits qui méritent réparations et excuses.

Nous ajoutons qu’il nous semble incontestable qu’une enquête doit être diligentée, afin de saisir la mécanique des dysfonctionnements qui se sont donnés lieu pour arriver à une telle situation à tout le moins déplorable.

Certain·es que le bien-fondé de ces demandes ne manquera pas de vous sauter au visage, nous vous prions, Monsieur le ministre, d’agréer nos sincères salutations.

Le Conseil Syndical du Snac »

Thomas Mourier , le 2/12/2025

Illustration principale : planches de l’album Syndrome Italie © Elena Mistrello / Tiziana Francesca Vaccaro / Presque Lune

28.11.2025 à 13:09

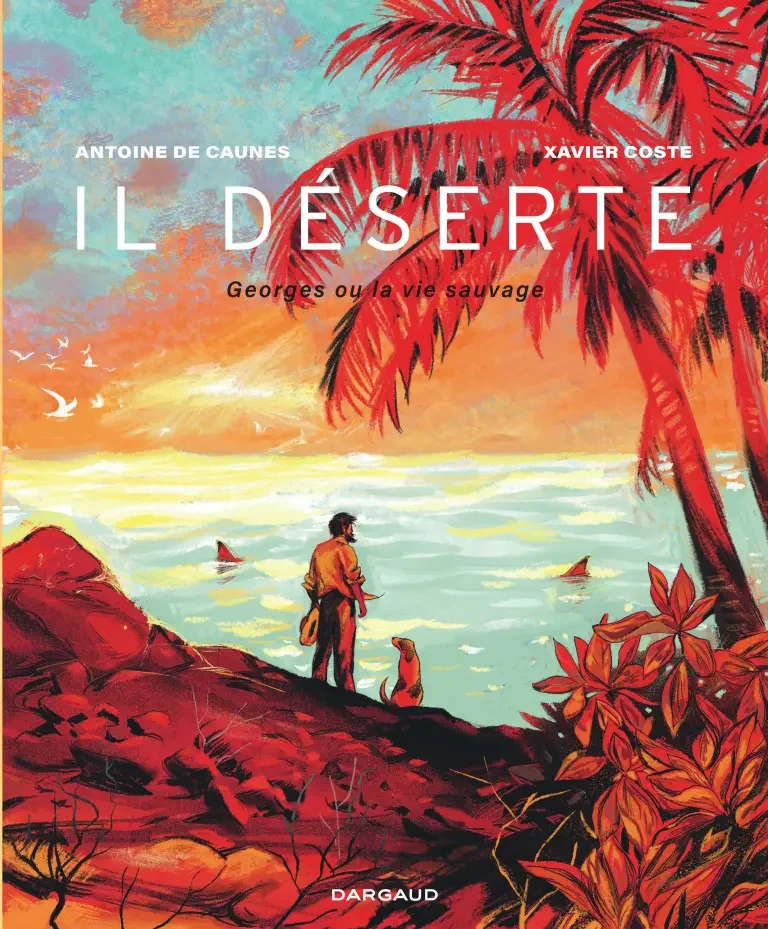

Interview de Xavier Coste & Antoine de Caunes pour “Il déserte”

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3407 mots)

Porté par le trait & les couleurs de Xavier Coste, Antoine de Caunes se raconte et met en image l’expérience singulière vécue par son père, Georges de Caunes, en 1962 : vivre seul sur une île déserte avec pour seuls compagnons une chienne, un chat, des poules, du bétail sauvage et les pierres. On vous ouvre les coulisses de ce livre en compagnie des auteurs.

Vivre seul, une année sur une île déserte de 50 km2 perdue en plein Océan Pacifique avec pour lien avec le monde une radio où ce « Robinson français » raconterait son expérience… Voilà le pari de Georges de Caunes, journaliste, présentateur du journal télévisé de la RTF et grand voyageur qui a accompagné Paul-Émile Victor au Groenland.

Sur Eiao, Georges de Caunes n’oublie pas son rendez-vous avec la radio, mais oublie de souhaiter un bon anniversaire au jeune Antoine de Caunes, 8 ans. Avec une narration construite autour d’allers-retours entre passé et présent, entre Antoine de Caunes enfant et son père absent, entre la solitude de Georges de Caunes et la vie de l’île, cet album mêle témoignage, journal intime, coupures de presse et photos pour nous faire ressentir cette folle expédition autant que le ressenti d’un fils qui attend son père.

« Ça m’a permis de revisiter cette histoire et d’essayer de comprendre un peu ce qui avait pu pousser mon père à se lancer dans une entreprise aussi cinglée, aussi dangereuse, aussi folle. » M’explique Antoine de Caunes que je rencontre en compagnie de Xavier Coste, à Angers au cœur du festival Cultissime.

Dans ce livre, il y a plusieurs couches dans la narration, à la fois le récit du père sur l’île, ses paroles à la radio ou carnet, mais aussi vos propres inserts en tant que narrateur jeune puis au temps présent, comment vous avez découpé ce script ?

Antoine de Caunes : Comme il y avait plusieurs angles narratifs possibles —parce qu’il y a plusieurs personnages qui parlent— tout le plaisir, justement, c’était de tricoter ça, de faire s’entrecroiser les points de vue.

C’est ce qui donnait un peu de matière et de diversité au récit, parce que si vous restez au récit d’un homme qui est sur une île déserte, à simplement se préoccuper de savoir comment il va survivre et trouver de quoi boire vous avez vite fait le tour. Pour construire la dramaturgie, il fallait plusieurs personnages.

ll y a des inserts avec des photos, des documents, est-ce que c’est compliqué à insérer dans les planches ?

A.d.C : C’est comme dans toutes les narrations, il faut faire des choix. Et on avait beaucoup de matière, c’était vraiment le choix du roi.

X.C. : Même trop de matière ! Ça a été dangereux au départ.

Xavier, tu as beaucoup travaillé sur des adaptations de texte, ici c’est une adaptation de carnet croisée avec un témoignage d’Antoine et son scénario, comment tu as mis en image tout ça ? Comment tu as storyboardé ?

Xavier Coste : Il n’y a pas eu tellement de storyboard, le livre a été très décousu dans sa conception, c’est ce qui nous a plu aussi. Au départ, on avait juste l’anecdote, qui est assez incroyable, mais on ne savait pas si on avait assez de matière pour faire un livre. Mais c’était assez excitant.

Avec Antoine, on regardait beaucoup les archives de son père, que ce soit le journal intime ou la presse de l’époque. On passait notre temps à dire tout ce que Georges de Caunes avait accumulé, et on échangeait avec Antoine sur ce qu’on trouvait intéressant, on mettait en commun nos trouvailles, nos idées.

Par exemple, très tôt, Antoine avait vraiment envie d’avoir des esprits et tout de suite ça m’a donné l’envie de la page, c’était vraiment un ping-pong permanent. C’était hyper enrichissant.

Et avancer comme ça, c’était très rafraîchissant au point que je suis presque frustré de ne pas retrouver un sujet comme ça, avec cette manière de faire, pour mon prochain livre. Mais on ne peut pas faire que des livres comme ça, c’est impossible, même pour l’éditeur, c’est un enfer à suivre. Ils étaient très contents du projet, mais on ne savait pas où on allait, il n’y avait pas de pagination, on n’avait pas de fin, on l’a fait dans une espèce de tension. Mais c’était vraiment chouette.

Quels outils as-tu utilisés ?

X.C. : Je l’ai fait entièrement au numérique. Au début du projet, je suis allé dans un magasin de beaux-arts et j’ai acheté plein d’aquarelles, mais je n’y ai absolument pas touché parce qu’on l’a fait avec cette manière-là : il fallait que je puisse bouger les choses en permanence.

Du coup, le numérique a été un outil incroyable pour cette manière de faire, ça m’a permis de recomposer les pages [Antoine le regarde] tout en étant jugé par Antoine de Caunes [rires].

Il y a des pleines pages, doubles pages, des moments très graphiques, que ce soit avec la nature ou les esprits, comment tu travailles ces respirations ?

X.C. : Je suis ravi que tu me poses cette question. Je me suis aperçu, au fil du temps, que j’étais plus un peintre frustré, en fin de compte, qu’un auteur de BD. Mais je n’ose pas vraiment me confronter à la peinture parce que j’ai toujours envie de raconter des histoires. Du coup, j’essaie de garder de la place dans mes livres pour lâcher les chevaux.

Antoine, est-ce que tu as eu la tentation de visiter Eiao, de voir ce lieu ?

A.d.C : Aucune. C’est trop loin, c’est trop compliqué et puis elle est tellement liée à un mauvais souvenir que je ne vois pas l’intérêt d’un pèlerinage là-bas. Je préfère garder l’image que je m’en fais.

Et toi Xavier, est-ce que tu as travaillé d’après photo ?

X.C. : Contrairement à Antoine, j’aurais adoré aller sur place, parce que j’ai du mal à me figurer l’île. On a des cartes de l’île, mais d’un point de vue topographique, j’avais du mal à me représenter la chose. Georges de Caunes avait pris plein de photos et on voit qu’il n’y a que des cailloux, il n’y a pas grand-chose et je n’arrive pas à me représenter les reliefs.

Par contre, en allant sur YouTube, j’ai vu qu’il y a pas mal de gens qui, récemment, sont allés sur l’île et ont filmé, mais ça n’a rien à voir avec ces photos ni avec ses descriptions : c’est hyper verdoyant. Lui décrivait des cailloux, une terre rouge. Du coup, il a fallu que je m’empare de l’île, qu’elle devienne un personnage à part entière. Mais un personnage un peu indéfini, on n’arrive pas tellement à se représenter : c’est plus un décor de théâtre.

Et Georges ?

X.C. : Comme il y a très peu de personnages, il fallait que j’arrive bien à les sentir.

Et j’ai mis du temps avant d’apprivoiser le physique de Georges de Caunes, j’ai eu du mal à le chopper, mais c’était passionnant à faire.

Et assez étonnant parce qu’effectivement j’ai fait plusieurs biographies, notamment de Rimbaud ou Egon Schiele, mais là il y a un rapport différent : je faisais la BD avec son fils, et je savais que toute la famille allait voir l’album derrière et je voulais vraiment que ça ressemble à Georges de Caunes.

Antoine, c’est un moment difficile de votre enfance, qui trouve un éclairage à la lecture de ses carnets une fois adulte, est-ce que creuser, l’imaginer, le faire vivre sur son île à à nouveau fait évoluer votre point de vue ?

A.d.C : Ça m’a permis de revisiter cette histoire et d’essayer de comprendre un peu ce qui avait pu pousser mon père à se lancer dans une entreprise aussi cinglée, aussi dangereuse, aussi folle. Ça a ce mérite-là, mais je n’attendais pas non plus une catharsis, c’est plus de raconter une histoire qui me semblait digne d’intérêt avec une dimension suffisamment universelle pour intéresser tout le monde.

Il a voulu suivre le roman de Daniel Defoe, vous lui prêtez le Tintin qui évoque une île maudite, à 8 ans, et aujourd’hui c’est une bande dessinée, en réalité c’est une affaire de livre ?

A.d.C : Tout se boucle ! Évidemment, les livres c’est le cœur de la vie. La mienne en tout cas.

Le livre est enrichi d’un cahier d’archives à la fin, extraits du carnet de Georges de Caunes, coupures de presse & documents pour compléter l’ensemble qui se conclut sur sa dernière idée : s’installer 15 jours dans une cage du zoo de la Palmyre, en Charente-Maritime, pour observer les humains qui visitent le zoo.

Thomas Mourier, le 2/12/2025

Xavier Coste & Antoine de Caunes - Il déserte - éditions Dargaud

-> les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués

- GÉNÉRALISTES

- Alternatives Eco.✝

- L'Autre Quotidien

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie