26.02.2026 à 18:34

Le Sénat adopte l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote aux particuliers

L’usage détourné de ce produit surnommé « gaz hilarant », vendu sous forme de cartouches ou de bonbonnes et inhalé pour ses effets euphorisants, est devenu un « fléau » selon le gouvernement.

26.02.2026 à 18:29

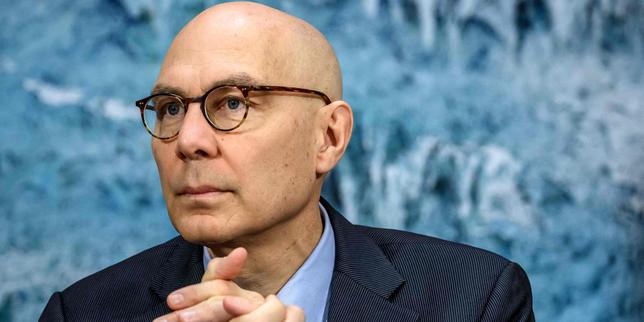

Catherine Pégard, ex-présidente du château de Versailles, remplace Rachida Dati au ministère de la culture

A 71 ans, l’ex-journaliste devenue conseillère du président Nicolas Sarkozy a su, grâce à sa discrétion et à son entregent, se rendre indispensable. La nouvelle locataire de la Rue de Valois devra gérer plusieurs chantiers d’importance, dont le projet Louvre Renaissance et la réforme de l’audiovisuel public.

26.02.2026 à 18:17

Israël accusé par l’ONU de vouloir imposer un « changement démographique permanent » à Gaza et en Cisjordanie

Alors que les opérations israéliennes se poursuivent, l’ONU alerte sur le risque de nettoyage ethnique et le déplacement massif de populations palestiniennes dans les territoires occupés.

- GÉNÉRALISTES

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- Time France

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- Infomigrants

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- I.C.I.J

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie