Accès libre Hymnes européens

10.05.2024 à 19:11

Elections européennes 2024 : quand et où ont lieu les meetings des différents partis ?

Hugo Palacin

Comme pour chaque campagne électorale, les meetings politiques se succèdent à mesure que le scrutin approche. Ces moments de rencontre entre les candidats et leurs sympathisants permettent aux candidats de mettre en avant leurs propositions programmatiques. Les principaux partis ont d’ores et déjà tenu leurs premiers meetings de campagne, mais bon nombre d’événements continuent d’être […]

L’article Elections européennes 2024 : quand et où ont lieu les meetings des différents partis ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (3097 mots)

Comme pour chaque campagne électorale, les meetings politiques se succèdent à mesure que le scrutin approche. Ces moments de rencontre entre les candidats et leurs sympathisants permettent aux candidats de mettre en avant leurs propositions programmatiques. Les principaux partis ont d’ores et déjà tenu leurs premiers meetings de campagne, mais bon nombre d’événements continuent d’être organisés un peu partout en France jusqu’au scrutin, le 9 juin.

Sommaire

- Meetings de la majorité présidentielle (Renaissance, Horizons, MoDem, Parti radical et UDI)

- Meetings du Rassemblement national

- Meetings d’Europe Ecologie-Les Verts

- Meetings des Républicains

- Meetings du Parti socialiste et de Place publique

- Meetings de La France insoumise

- Meetings de Reconquête

- Meetings d’autres listes

Meetings de la majorité présidentielle (Renaissance, Horizons, MoDem, Parti radical et UDI)

Les prochains meetings :

- Meeting le lundi 13 mai à partir de 19h30, aux Dock Circus de Lyon (Rhône).

- Meeting le samedi 18 mai à Strasbourg (Bas-Rhin).

- Meeting le mercredi 5 juin à Lorient (Morbihan).

- Meeting le jeudi 6 juin à Nice (Alpes-Maritimes).

Les précédents meetings :

- Meeting de lancement de campagne, le samedi 9 mars au Grand Palais de Lille (Nord).

- Meeting le vendredi 22 mars à la Maison des associations de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

- Meeting le mardi 7 mai, à la Maison de la Mutualité à Paris (5e arrondissement).

Meetings du Rassemblement national

Les prochains meetings :

Pas de meeting annoncé pour l’instant.

Les précédents meetings :

- Grand meeting de lancement de campagne, le dimanche 3 mars au Parc Chanot à Marseille (Bouches-du-Rhône).

- Meeting le vendredi 22 mars à La Roselière à Montbéliard (Doubs).

- Meeting le samedi 6 avril à la salle Durandal de Lécluse (Nord).

- Meeting le samedi 13 avril au Palais des Congrès de Royan (Charente-Maritime).

- Meeting le mercredi 1er mai au Palais des Congrès de Perpignan (Pyrénées-Orientales).

- Meeting le mardi 7 mai, à la salle L’Agora à Saint-Avold (Moselle).

Meetings d’Europe Ecologie-Les Verts

Les prochains meetings :

- Grand meeting le dimanche 2 juin à partir de 14 heures, aux Docks d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Les précédents meetings :

- Meeting de lancement de campagne “Pulsations”, le samedi 2 décembre 2023, à l’Elysée Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris.

- Meeting “Dignité”, le samedi 20 janvier 2024, au Grand Playground à Villeneuve-d’Ascq (Nord).

- Meeting des Jeunes écologistes, le dimanche 14 avril, à la Salle Bellevilloise, dans le 20e arrondissement de Paris.

- Réunion publique le jeudi 25 avril, au Kaleidoscoop à Strasbourg (Bas-Rhin).

- Meeting le samedi 4 mai, aux Chantiers de la Garonne à Bordeaux (Gironde).

Meetings des Républicains

Les prochains meetings :

Pas de meeting annoncé pour l’instant.

Les précédents meetings :

- Grand meeting de lancement de campagne, le samedi 23 mars aux Docks d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

- Meeting le vendredi 26 avril, à la salle Barcelone de Toulouse (Haute-Garonne).

Meetings du Parti socialiste et de Place publique

Les prochains meetings :

- Meeting le lundi 13 mai à partir de 18 heures, au Pavillon de Buxerolles à Limoges (Haute-Vienne), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann et du premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

- Meeting le mardi 14 mai à partir de 19 heures, à la salle Louis Aragon de Camon (Somme), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann.

- Meeting le vendredi 17 mai à partir de 18 heures, à Morcenx-la-Nouvelle (Landes), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann et du premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

- Meeting le samedi 18 mai à partir de 18 heures, à Montpellier (Hérault), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann.

- Meeting le samedi 25 mai à partir de 15 heures, à Brest (Finistère), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann et du premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

- Meeting le jeudi 30 mai à partir de 18h30, à Paris, en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann et du premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

- Meeting le vendredi 31 mai à partir de 18h30, à Tours (Indre-et-Loire), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann.

- Meeting le samedi 1er juin à partir de 18 heures, à Marseille (Bouches-du-Rhône), en présence de la tête de liste Raphaël Glucksmann et du premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

Les précédents meetings :

- Meeting de lancement de campagne de Place publique le dimanche 8 octobre 2023 à l’Elysée Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris.

- Meeting le samedi 20 janvier 2024 à la Faïencerie à Bordeaux (Gironde).

- Meeting le vendredi 9 février à la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand (Puy de Dôme).

- Meeting le dimanche 10 mars au H7 à Lyon (Rhône).

- Meeting le dimanche 24 mars au Phare à Tournefeuille (Haute-Garonne).

- Meeting le mercredi 27 mars à la salle des fêtes de Gentilly à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

- Meeting le mercredi 3 avril au Trianon Transatlantique à Sotteville-Lès-Rouen (Seine-Maritime).

- Meeting le samedi 13 avril au Zénith Nantes Métropole à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).

- Meeting le mercredi 24 avril à la salle de la Bourse à Strasbourg (Bas-Rhin).

- Meeting le jeudi 25 avril, à la salle des fêtes de l’Hôtel de ville d’Avignon (Vaucluse).

- Meeting le lundi 29 avril, au Jardin de Ville à Grenoble (Isère).

- Meeting le mardi 30 avril, à Cergy (Val-d’Oise).

- Meeting le mercredi 1er mai, à la Maison des Sports Raphaël Barros de Villeurbanne (Rhône).

Meetings de La France insoumise

Les prochains meetings :

- Meeting le lundi 13 mai à partir de 19 heures, au Mégacité à Amiens (Somme), en présence de la tête de liste Manon Aubry, de l’eurodéputée sortante Marina Mesure, du député François Ruffin et du candidat Anthony Smith.

- Meeting le samedi 25 mai, à Paris, en présence de Jean-Luc Mélenchon.

Les précédents meetings :

- Convention de l’Union populaire, meeting de lancement de campagne, le samedi 16 mars au Parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis).

- Meeting le mercredi 20 mars, au Palais des Congrès de Schoelcher (Martinique).

- Meeting le vendredi 22 mars, au 2.0, aux Abymes (Guadeloupe).

- Meeting le samedi 6 avril, au Jardin d’Eden à La Saline-les-Bains (La Réunion).

- Meeting le dimanche 14 avril, au Corum de Montpellier (Hérault).

- Meeting le mercredi 17 avril, à la salle Watremez de Roubaix (Nord).

- Meeting le mardi 23 avril, au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg (Bas-Rhin).

- Meeting le mardi 30 avril, à Alp’Expo à Grenoble (Isère).

- Meeting le dimanche 5 mai, à la halle François Mitterrand de Saint-Joseph (La Réunion).

Meetings de Reconquête

Les prochains meetings :

- Réunion publique le vendredi 10 mai à partir de 19h30, à la Halle au Beurre de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), en présence de la tête de liste Marion Maréchal et de l’eurodéputé sortant Nicolas Bay.

Les précédents meetings :

- Meeting de lancement de campagne, le dimanche 10 mars au Dôme de Paris - Palais des Sports, dans le 15e arrondissement de Paris.

- Meeting le mercredi 3 avril à Charvieu-Chavagneux (Isère).

- Meeting le jeudi 11 avril au Stirwen à Carnac (Morbihan).

- Meeting d’Eric Zemmour le samedi 27 avril, à Lille (Nord).

- Meeting de Sarah Knafo le lundi 6 mai, à Paris.

Meetings d’autres listes

Les prochains meetings :

- Meeting national du Parti communiste français (PCF) le mercredi 15 mai à partir de 18 heures, au gymnase Japy à Paris (11e arrondissement).

- Meeting national du Parti communiste français (PCF) le dimanche 2 juin à partir de 15 heures, à la Friche de la Belle de Mai à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Les précédents meetings :

- Meeting de lancement de campagne du Parti communiste français (PCF) le jeudi 11 avril au Mégacité d’Amiens (Somme).

- Meeting de la liste Europe, Territoires, Ecologie (PRG, RPS, Volt…) le samedi 20 avril au centre de congrès Diagora à Labège (Haute-Garonne).

- Meeting de la liste Europe, Territoires, Ecologie (PRG, RPS, Volt…) le lundi 22 avril à la salle de la Mairie de Guéret (Creuse).

- Meeting du Parti animaliste le samedi 27 avril, à la salle polyvalente Anna Politkovskaïa de Grenoble (Isère).

Pour aller plus loin…

L’article Elections européennes 2024 : quand et où ont lieu les meetings des différents partis ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

10.05.2024 à 19:04

Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Renaissance ?

Hugo Palacin

Qui sont les 81 candidats qui figurent sur la liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes du 9 juin ? Le suspense a été long mais Renaissance et ses alliés ont fini par lever le voile en révélant d’abord les 30 premiers noms de leur liste “Besoin d’Europe” le 3 mai, puis l’intégralité […]

L’article Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Renaissance ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (4988 mots)

Qui sont les 81 candidats qui figurent sur la liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes du 9 juin ? Le suspense a été long mais Renaissance et ses alliés ont fini par lever le voile en révélant d’abord les 30 premiers noms de leur liste “Besoin d’Europe” le 3 mai, puis l’intégralité de leurs candidats le 7 mai.

Y figurent de nombreux eurodéputés sortants, des élus locaux, des figures de la Macronie et quelques nouveaux visages issus de la société civile.

Fin février, le camp présidentiel avait d’abord annoncé l’identité de sa tête de liste : Valérie Hayer. L’eurodéputée a ainsi la lourde tâche de mener la campagne de la majorité présidentielle jusqu’au scrutin, le 9 juin. Agée de 38 ans, originaire de Mayenne, elle a été élue pour la première fois au Parlement européen en 2019. Cheffe de la délégation française de Renew Europe, elle est devenue présidente de ce groupe, troisième force politique à Strasbourg, à la suite de la nomination en janvier 2024 de Stéphane Séjourné comme ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

De nombreux sortants reconduits

Si la majorité présidentielle a tardé à présenter son début de liste, c’est notamment en raison d’une série de contraintes. Celle du renouvellement pour commencer. Ainsi, la moitié des 30 premiers candidats sont des eurodéputés sortants.

Les sept premières positions sont occupées par des candidats qui siégeaient au Parlement européen lors de la mandature 2019-2024. Derrière Valérie Hayer figurent Bernard Guetta (2e) et Marie-Pierre Vedrenne (3e). Suivent le président de la commission de l’Environnement au Parlement européen Pascal Canfin (4e), Nathalie Loiseau (5e), Sandro Gozi (6e) et Fabienne Keller (7e).

Citons également en positions éligibles Laurence Farreng (9e), Gilles Boyer (10e), Christophe Grudler (12e), Stéphanie Yon-Courtin (13e), Jérémy Decerle (14e) ou encore Max Orville (18e). La réélection s’annonce en revanche plus compliquée pour Catherine Amalric (27e) et le président de la commission de la Pêche, Pierre Karleskind (30e).

Quelques nouveaux visages

Le reste des candidats n’a donc encore jamais mis les pieds au Parlement européen. En haut de la liste, on retrouve le sapeur-pompier Grégory Allione, en 8e position. Agé de 52 ans, cet ancien directeur de la fédération nationale des sapeurs-pompiers est une figure reconnue dans le monde des soldats du feu. Pour le temps de la campagne, il s’est mis en congés de la direction de l’Ecole nationale supérieure des officiers (ENSOSP) d’Aix-en-Provence.

Autre personnalité issue de la société civile, l’avocate Rachel-Flore Pardo. Cette experte des questions de cyberharcèlement et de violences sexistes, passée par plusieurs cabinets ministériels, hérite de la 21e place.

L’autre principale contrainte concernait la répartition des positions entre les différentes composantes de la majorité présidentielle. Pas moins de cinq partis sont alliés sous la bannière commune “Besoin d’Europe” pour le scrutin de juin : le parti du chef de l’Etat, Renaissance, celui de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, Horizons, le MoDem de François Bayrou, l’Union des démocrates et indépendants (UDI) et enfin le Parti radical.

Au-delà des eurodéputés sortants qui appartiennent à l’une ou l’autre de ces formations politiques, de nouvelles figures pourraient faire leur apparition au Parlement européen. Il en va ainsi de l’ancien maire de Nancy et président du Parti radical, Laurent Hénart (16e), ou de l’ancienne secrétaire d’Etat à la Biodiversité, Bérangère Abba (17e), l’une des candidates d’Horizons pour ces élections. A noter également la présence au 20e rang du président des Jeunes avec Macron (JAM), Ambroise Méjean.

Des cadors en fin de liste

Lors des élections européennes, les dernières positions sur les listes, non éligibles, reviennent parfois à des candidats importants, historiques ou symboliques. La majorité ne déroge pas à cette tradition. Ainsi, on retrouve au 74e rang l’avocat Jean Veil, fils de Simone Veil, qui fut la première femme présidente du Parlement européen en 1979.

Plus bas figurent les chefs des principaux partis du camp présidentiel : l’ancien Premier ministre Edouard Philippe (76e), patron d’Horizons, François Bayrou (78e), président du MoDem, et le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné (80e), qui occupe toujours la fonction de secrétaire général de Renaissance.

Enfin, la 81e et dernière place revient à Elisabeth Borne, Première ministre de 2022 à 2024.

La liste des candidats de Renaissance

En gras figurent les eurodéputés sortants.

| N° | Candidat | Âge | Profession/Engagement | Département |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Valérie Hayer | 38 | Députée européenne depuis 2019, présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen | Mayenne (53) |

| 2 | Bernard Guetta | 73 | Député européen depuis 2019 | Paris (75) |

| 3 | Marie-Pierre Vedrenne | 41 | Députée européenne depuis 2019 | Ille-et-Vilaine (35) |

| 4 | Pascal Canfin | 49 | Député européen depuis 2019, président de la commission de l’Environnement au Parlement européen, ancien ministre délégué au Développement (2012-2014) | Seine-Saint-Denis (93) |

| 5 | Nathalie Loiseau | 60 | Députée européenne depuis 2019, présidente de la sous-commission Sécurité et défense, ancienne ministre chargée des Affaires européennes (2017-2019) | Paris (75) |

| 6 | Sandro Gozi | 56 | Député européen depuis 2020, ancien secrétaire d’Etat italien aux Affaires européennes (2014-2018), secrétaire général du Parti démocrate européen | Italie |

| 7 | Fabienne Keller | 64 | Députée européenne depuis 2019, quatrième questeure du Parlement européen, ancienne sénatrice (2004-2019), ancienne maire de Strasbourg (2001-2008) | Bas-Rhin (67) |

| 8 | Grégory Allione | 52 | Sapeur pompier, directeur de l’école nationale supérieure des officiers (ENSOSP) | Var (83) |

| 9 | Laurence Farreng | 57 | Députée européenne depuis 2019 | Pyrénées-Atlantiques (64) |

| 10 | Gilles Boyer | 52 | Député européen depuis 2019 | Paris (75) |

| 11 | Valérie Devaux | 59 | Conseillère départementale de la Somme, conseillère municipale d’Amiens, candidate UDI | Somme (80) |

| 12 | Christophe Grudler | 59 | Député européen depuis 2019 | Territoire de Belfort (90) |

| 13 | Stéphanie Yon-Courtin | 50 | Députée européenne depuis 2019 | Calvados (14) |

| 14 | Jérémy Decerle | 39 | Député européen depuis 2019 | Saône-et-Loire (71) |

| 15 | Sylvie Gustave-dit-Duflo | 53 | Conseillère régionale de Guadeloupe, présidente de l’Office français de la biodiversité (OFB) | Guadeloupe (971) |

| 16 | Laurent Hénart | 55 | Président du Parti radical, ancien secrétaire d’Etat (2004-2005), ancien député de Meurthe-et-Moselle (2002-2012), ancien maire de Nancy (2014-2020) | Meurthe-et-Moselle (54) |

| 17 | Bérangère Abba | 47 | Ancienne secrétaire d’Etat (2020-2022), ancienne députée de la Haute-Marne (2017-2020) | Haute-Marne (52) |

| 18 | Max Orville | 61 | Député européen depuis 2022 | Martinique (972) |

| 19 | Séverine de Compreignac | 55 | Conseillère municipale de Paris, secrétaire générale du groupe MoDem à l’Assemblée nationale | Paris (75) |

| 20 | Ambroise Méjean | 28 | Président des Jeunes avec Macron | Rhône (69) |

| 21 | Rachel-Flore Pardo | 30 | Avocate | Paris (75) |

| 22 | Jean-Charles Orsucci | 52 | Maire de Bonifacio | Corse-du-Sud (2A) |

| 23 | Alexandra Leuliette | 44 | Directrice de cabinet du recteur de l’Académie de Toulouse | Haute-Garonne (31) |

| 24 | Xavier Fournier | 41 | Conseiller municipal de Guérande, secrétaire général du groupe des Indépendants au Sénat | Loire-Atlantique (44) |

| 25 | Shannon Seban | 28 | Conseillère municipale de Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) |

| 26 | François Decoster | 51 | Maire de Saint-Omer, conseiller régional des Hauts-de-France, président du groupe Renew Europe au Comité européen des régions | Pas-de-Calais (62) |

| 27 | Catherine Amalric | 59 | Députée européenne depuis 2023 | Cantal (15) |

| 28 | James Chéron | 46 | Maire de Montereau-Fault-Yonne, conseiller régional d’Île-de-France | Seine-et-Marne (77) |

| 29 | Magali Altounian | 34 | Conseillère municipale de Nice, conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte-d’Azur | Alpes-Maritimes (06) |

| 30 | Pierre Karleskind | 44 | Député européen depuis 2019, président de la commission de la Pêche au Parlement européen | Finistère (29) |

| 31 | Hélène Pollozec | 27 | Conseillère départementale de Mayotte | Mayotte (976) |

| 32 | Benjamin Djiane | 47 | Chef d’entreprise, membre du bureau exécutif de Renaissance | Calvados (14) |

| 33 | Rosa André | 52 | Conseillère municipale de Saint-Germain-en-Laye | Yvelines (78) |

| 34 | Phanit Siv | - | Directeur d’exploitation | Loir-et-Cher (41) |

| 35 | Yolène Pagès | 36 | Agricultrice et ingénieure agronome | Aveyron (12) |

| 36 | Aziz Skalli | 46 | Conseiller municipal de Bordeaux | Gironde (33) |

| 37 | Stéphanie Marquez | - | Conseillère municipale d’Ibos | Hautes-Pyrénées (65) |

| 38 | Pierre-Jean Baty | 32 | Conseiller régional d’Île-de-France | Paris (75) |

| 39 | Rebecca Breitman | 34 | Conseillère municipale de Strasbourg | Bas-Rhin (67) |

| 40 | Dimitri Oudin | 37 | Conseiller municipal de Reims | Marne (51) |

| 41 | Anne-Pascale Guédon | 57 | Directrice générale | Hauts-de-Seine (92) |

| 42 | Laurent Cappelletti | - | Conseiller municipal de Mauguio Carnon | Hérault (34) |

| 43 | Danielle Attias | - | Professeure | Rhône (69) |

| 44 | Moreani Frebault | - | Directeur général des services | Polynésie française (987) |

| 45 | Louise Coffineau | - | Conseillère politique environnement et climat dans une ONG | Belgique |

| 46 | Renan Mégy | 45 | Conseiller territoire du Premier ministre | Bouches-du-Rhône (13) |

| 47 | Cécile Prost | - | Dirigeante fondatrice de TPE | Isère (38) |

| 48 | Pierre-Luc Vervandier | - | Chargé de mission | Belgique |

| 49 | Karine Guguen | 50 | Agent de service de la fonction publique territoriale | Côtes-d’Armor (22) |

| 50 | Gaëtan Blaize | - | Directeur de développement commercial | Haute-Garonne (31) |

| 51 | Judith Dossemont | 55 | Conseillère municipale de Roquevair, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône | Bouches-du-Rhône (13) |

| 52 | Arnaud Michel | - | Conseiller municipal d’Arras | Pas-de-Calais (62) |

| 53 | Valérie Rouverand | - | Conseillère municipale de Nîmes | Gard (30) |

| 54 | Victorien Leman | 34 | Maire de Rohan | Morbihan (56) |

| 55 | Martine Bouvard | - | Conseillère municipale de Roquebrune-sur-Argens | Var (83) |

| 56 | Philippe Grégoire | - | Cadre administratif | Vienne (86) |

| 57 | Claire Scotcher | - | Ancienne cadre | Pyrénées-Atlantiques (64) |

| 58 | Romain Atlante | - | Conseiller municipal de Levallois-Perret | Hauts-de-Seine (92) |

| 59 | Vanessa Duhamel | 53 | Conseillère municipale de Lille | Nord (59) |

| 60 | Loïc Guilpain | 37 | Enseignant en physique-chimie | Indre-et-Loire (37) |

| 61 | Hermine Mauzé | 38 | Cheffe d’entreprise | Ille-et-Vilaine (35) |

| 62 | Daniel N’Dao | 37 | Conseiller municipal de Remiremont | Vosges (88) |

| 63 | Ophély Massat | 30 | Conseillère municipale de Saverdun | Ariège (09) |

| 64 | Pierre Jakubowicz | 36 | Conseiller municipal de Strasbourg | Bas-Rhin (67) |

| 65 | Aurélie Trotin | 39 | Ingénieure commerciale | Hauts-de-Seine (92) |

| 66 | David Franck | - | Président du Conseil consulaire et conseiller des Français de l’étranger en Ukraine | Ukraine |

| 67 | Eva Attina | 19 | Etudiante | Ardennes (08) |

| 68 | Alain Bourcier | 67 | Maire de Gimouille | Nièvre (58) |

| 69 | Laëtitia Pichon | - | Conseillère municipale de Tassin-la-Demi-Lune | Rhône (69) |

| 70 | Erwan Crouan | 51 | Maire de Quéménéven | Finistère (29) |

| 71 | Pegah Malek-Ahmadi | 32 | Collaboratrice parlementaire | Paris (75) |

| 72 | Alexandre Folmer | 40 | Ingénieur | Moselle (57) |

| 73 | Valérie Gonzo-Massol | 54 | Conseillère départementale de Haute-Savoie, conseillère municipale d’Annecy | Haute-Savoie (74) |

| 74 | Jean Veil | 76 | Avocat, fils de Simone Veil | Paris (75) |

| 75 | Violette Spillebout | 51 | Députée du Nord, conseillère municipale de Lille | Nord (59) |

| 76 | Edouard Philippe | 53 | Ancien Premier ministre (2017-2020), maire du Havre, président d’Horizons, ancien député de Seine-Maritime (2012-2017) | Seine-Maritime (76) |

| 77 | Anne Le Gagne | 54 | Conseillère municipale de Saint-Malo | Ille-et-Vilaine (35) |

| 78 | François Bayrou | 73 | Haut-commissaire au plan, maire de Pau, président du MoDem, président du Parti démocrate européen, ancien ministre, ancien député européen (1999-2002), ancien député des Pyrénées-Atlantiques | Pyrénées-Atlantiques (64) |

| 79 | Caroline Ortiz | - | Cheffe d’entreprise | Haute-Savoie (74) |

| 80 | Stéphane Séjourné | 39 | Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, secrétaire général de Renaissance, ancien député européen (2019-2024) | Vienne (86) |

| 81 | Elisabeth Borne | 63 | Députée du Calvados, ancienne Première ministre (2022-2024), ancienne ministre (2017-2022) | Calvados (14) |

Pour aller plus loin…

Découvrez les candidats des autres listes pour les élections européennes de 2024 en France :

Et découvrez nos autres articles sur les élections européennes de 2024 :

L’article Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Renaissance ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

10.05.2024 à 14:45

Elections européennes 2024 : qu’indiquent les sondages pour la France ?

Hugo Palacin

Alors que les principaux partis ont tous désigné leur tête de liste pour mener la campagne électorale, les sondages sur les élections européennes se succèdent. Autant de sources de satisfaction, d’inquiétude, d’espoir ou de mécontentement pour les candidats et les militants engagés dans cette campagne. Pour mieux s’y retrouver parmi les dizaines de sondages sur […]

L’article Elections européennes 2024 : qu’indiquent les sondages pour la France ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (5697 mots)

Alors que les principaux partis ont tous désigné leur tête de liste pour mener la campagne électorale, les sondages sur les élections européennes se succèdent. Autant de sources de satisfaction, d’inquiétude, d’espoir ou de mécontentement pour les candidats et les militants engagés dans cette campagne.

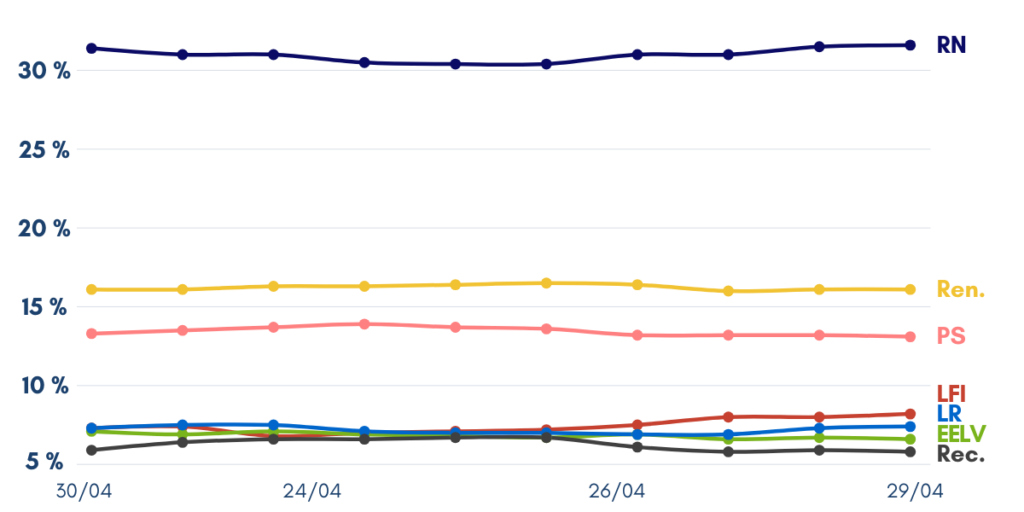

Pour mieux s’y retrouver parmi les dizaines de sondages sur les intentions de vote des Français, qui se succèdent en prévision des élections européennes, nous vous proposons cet agrégateur. Il permet de visualiser plus finement l’évolution des intentions de vote des Français, de sondage en sondage, jusqu’au scrutin, le 9 juin.

L’écart se creuse entre le RN et Renaissance

Depuis mai 2023, nous avons recensé 83 études d’opinion dans notre agrégateur de sondages. Des sondages dont la publication s’est intensifiée en janvier 2024, permettant d’observer plus finement et sur une période plus condensée l’évolution des intentions de vote pour les différentes listes candidates aux élections européennes. Depuis avril, la publication de nouvelles études d’opinion est quasi quotidienne.

Première observation, la liste du Rassemblement national (RN), menée par Jordan Bardella, a toujours fait la course en tête. Donné aux alentours de 25 % d’intentions de vote en mai 2023, le RN a depuis largement consolidé sa place de leader dans les sondages, dépassant désormais la barre des 30 %. Dans un sondage réalisé début mars pour le Huffington Post, YouGov plaçait même le parti lepéniste à 33 %.

De fait, l’écart avec la majorité présidentielle se creuse, la liste macroniste ne parvenant pas à progresser dans les sondages. Donnée à environ 19 % en mai 2023, elle a entamé une lente remontée avant de repasser sous la barre des 20 % courant novembre. Depuis, Renaissance et ses alliés baissent peu à peu : testée à partir de fin février dans les sondages, Valérie Hayer est donnée à environ 16 % d’intentions de vote. Elle était même créditée début mai de 15 % d’intentions de vote par Harris interactive, son score le plus faible.

Le PS se détache

La liste alliant le mouvement Place publique et le Parti socialiste (PS-PP) s’affirme depuis plusieurs semaines comme le troisième acteur de cette campagne. Donnée entre 9 et 10 % d’intentions de vote courant février, elle a lentement progressé, atteignant désormais 13,5 % en moyenne. Petit à petit, l’écart avec la majorité présidentielle s’est réduit. Début mai, Harris interactive plaçait la liste menée par Raphaël Glucksmann à 14 %, un point seulement derrière celle de Valérie Hayer (15 %).

Derrière le RN, Renaissance et les socialistes, plusieurs listes se tiennent dans un mouchoir de poche. Depuis les premiers sondages, Les Républicains (LR) naviguent autour des 7 % d’intentions de vote, sans vraiment décoller. La France insoumise (LFI), sondée au départ aux alentours de 10 %, a depuis chuté dans les études d’opinion et se stabilise désormais autour de 8 %.

La liste d’Europe Ecologie Les Verts, elle, a longtemps chuté dans les sondages. Au-dessus de la barre des 10 % l’été dernier, les écologistes sont tombés en-dessous des 6 % et peinent désormais à passer les 7 %. Reconquête, enfin, ne décolle pas : le parti d’Eric Zemmour alterne entre 5 et 6 % d’intentions de vote.

Ces 7 listes sont les seules à être constamment créditées de plus de 5 % des voix dans les sondages, ce qui leur permet d’espérer être représentées dans l’hémicycle européen à l’issue du scrutin. Le Parti communiste français (PCF) vient ensuite avec environ 3 % d’intentions de vote en moyenne, légèrement en-dessous du seuil (3 %) qui permet de voir une partie des frais de campagne de la liste remboursée, bien qu’il ne soit pas qualificatif.

Découvrez L’Essentiel des Européennes, notre newsletter qui récapitule les informations à ne pas manquer sur les élections européennes. Pour la recevoir chaque semaine, abonnez-vous gratuitement !

Notre méthodologie

Les listes présentes sur cette infographie sont celles qui sont testées dans les études d’opinion des instituts de sondage concernant les élections européennes de 2024. A chaque liste est attribuée une courbe. Celle-ci est obtenue par “rolling” : elle suit la moyenne des cinq derniers sondages en date et évolue donc à chaque nouvelle étude d’opinion publiée. Concrètement, si un parti a obtenu 24 %, 25 %, 26 % et 27 % d’intentions de vote lors des quatre derniers sondages et qu’un nouveau sondage le place à 28 %, sa courbe d’évolution se situera désormais à hauteur de 26 %, ce qui équivaut à la moyenne des cinq sondages.

Cette méthode permet de “lisser” les résultats des sondages successifs et d’éviter de trop grandes variations d’une étude d’opinion à l’autre. La tendance des intentions de vote pour chaque parti permet alors d’être observée plus finement, sur le moyen terme et non à plusieurs instants donnés, offrant ainsi une photographie plus large de l’évolution des intentions de vote des Français aux élections européennes du 9 juin 2024.

Sur l’infographie, les résultats des différentes listes pour chacun des sondages pris en compte sont consultables sous forme de points, au second plan. Ils peuvent ainsi être comparés avec la courbe d’évolution de la tendance d’intention de vote de chaque liste.

Pour aller plus loin…

Les sondages retenus dans cet agrégateur :

- 83. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé 6 au 9 mai 2024 auprès de 1 348 électeurs.

- 82. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé 3 au 7 mai 2024 auprès de 1 332 électeurs.

- 81. OpinionWay pour CNews, Europe 1, Le Journal du Dimanche, réalisé du 5 au 6 mai 2024 auprès de 1 026 électeurs.

- 80. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé 2 au 6 mai 2024 auprès de 1 323 électeurs.

- 79. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 30 avril au 3 mai 2024 auprès de 2 043 électeurs.

- 78. Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, réalisé du 30 avril au 3 mai 2024 auprès de 1 375 électeurs.

- 77. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 30 avril au 3 mai 2024 auprès de 1 358 électeurs.

- 76. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 29 avril au 2 mai 2024 auprès de 1 375 électeurs.

- 75. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 29 avril au 1er mai 2024 auprès de 2 111 électeurs.

- 74. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 29 au 30 avril 2024 auprès de 1 075 électeurs.

- 73. OpinionWay pour CNews, Europe 1, Le Journal du Dimanche, réalisé du 29 au 30 avril 2024 auprès de 1 009 électeurs.

- 72. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 26 au 30 avril 2024 auprès de 1 360 électeurs.

- 71. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 25 au 29 avril 2024 auprès de 1 345 électeurs.

- 70. Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, réalisé du 25 au 26 avril 2024 auprès de 916 électeurs.

- 69. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 24 au 26 avril 2024 auprès de 2 005 électeurs.

- 68. BVA Xsight pour RTL, réalisé du 25 au 26 avril 2024 auprès de 1 434 électeurs.

- 67. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 23 au 26 avril 2024 auprès de 1 345 électeurs.

- 66. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 24 au 25 avril 2024 auprès de 1 011 électeurs.

- 65. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 23 au 25 avril 2024 auprès de 1 767 électeurs.

- 64. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 21 au 25 avril 2024 auprès de 1 350 électeurs.

- 63. Ipsos pour le Cevipof, Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l’Institut Montaigne, réalisé du 19 au 24 avril 2024 auprès de 10 651 électeurs.

- 62. OpinionWay pour CNews, réalisé du 23 au 24 avril 2024 auprès de 1 007 électeurs.

- 61. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 20 au 24 avril 2024 auprès de 1 335 électeurs.

- 60. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 19 au 23 avril 2024 auprès de 1 335 électeurs.

- 59. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 19 au 22 avril 2024 auprès de 2 005 électeurs.

- 58. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 18 au 22 avril 2024 auprès de 1 339 électeurs.

- 57. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 16 au 19 avril 2024 auprès de 1 371 électeurs.

- 56. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 17 au 18 avril 2024 auprès de 1 021 électeurs.

- 55. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 15 au 18 avril 2024 auprès de 1 376 électeurs.

- 54 OpinionWay pour CNews, réalisé du 16 au 17 avril 2024 auprès de 1 002 électeurs.

- 53. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 13 au 17 avril 2024 auprès de 1 364 électeurs.

- 52. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 12 au 16 avril 2024 auprès de 1 349 électeurs.

- 51. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 12 au 15 avril 2024 auprès de 2 005 électeurs.

- 50. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 11 au 15 avril 2024 auprès de 1 326 électeurs.

- 49. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 9 au 12 avril 2024 auprès de 1 347 électeurs.

- 48. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 9 au 11 avril 2024 auprès de 1 782 électeurs.

- 47. Ipsos pour Radio France et Le Parisien, réalisé du 10 au 11 avril 2024 auprès de 1 500 électeurs.

- 46. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 8 au 11 avril 2024 auprès de 1 355 électeurs.

- 45. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 6 au 10 avril 2024 auprès de 1 343 électeurs.

- 44. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 5 au 9 avril 2024 auprès de 1 335 électeurs.

- 43. YouGov pour le Huffington Post, réalisé du 3 au 9 avril 2024 auprès de 1 028 électeurs.

- 42. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 5 au 8 avril 2024 auprès de 2 018 électeurs.

- 41. Euro-Rolling Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, réalisé du 4 au 8 avril 2024 auprès de 1 343 électeurs.

- 40. OpinionWay pour CNews, réalisé du 3 au 5 avril 2024 auprès de 1 509 électeurs.

- 39. Elabe pour BFM TV et La Tribune Dimanche, réalisé du 2 au 4 avril 2024 auprès de 1 391 électeurs.

- 38. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 28 au 29 mars 2024 auprès de 1 976 électeurs.

- 37. BVA Xsight pour RTL, réalisé du 27 au 28 mars 2024 auprès de 1 398 électeurs.

- 36. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 22 au 25 mars 2024 auprès de 2 027 électeurs.

- 35. Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, réalisé du 19 au 20 mars 2024 auprès de 1 112 électeurs.

- 34. Harris interactive et Toluna pour Challenges, M6 et RTL, réalisé du 15 au 18 mars 2024 auprès de 2 124 électeurs.

- 33. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 13 au 14 mars 2024 auprès de 1 008 électeurs.

- 32. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 8 au 9 mars 2024 auprès de 1 399 électeurs.

- 31. YouGov pour le Huffington Post, réalisé du 26 février au 7 mars 2024 auprès de 1 008 électeurs.

- 30. Elabe pour BFM TV et La Tribune Dimanche, réalisé du 5 au 7 mars 2024 auprès de 1 397 électeurs.

- 29. Ipsos pour le Cevipof, Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l’Institut Montaigne, réalisé du 1er au 6 mars 2024 auprès de 11 770 électeurs.

- 28. Ipsos pour Euronews, réalisé du 23 février au 5 mars 2024 auprès de 2 000 électeurs

- 27. Ifop pour Le Journal du Dimanche, réalisé du 29 février au 1er mars 2024 auprès de 1 111 électeurs.

- 26. BVA pour RTL, réalisé du 27 au 28 février 2024 auprès de 1 344 électeurs.

- 25. Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, réalisé du 21 au 22 février 2024 auprès de 939 électeurs.

- 24. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 14 au 15 février 2024 auprès de 1 009 électeurs.

- 23. Elabe pour BFM TV et La Tribune Dimanche, réalisé du 7 au 9 février 2024 auprès de 1 426 électeurs.

- 22. Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, réalisé du 7 au 8 février 2024 auprès de 1 356 électeurs. Hypothèse retenue pour cet article : “Valérie Hayer tête de liste Renaissance”.

- 21. YouGov pour le Huffington Post, réalisé du 29 janvier au 7 février 2024 auprès de 1 001 électeurs.

- 20. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 17 au 18 janvier 2024 auprès de 1 019 électeurs.

- 19. Ifop pour Le Nouvel Economiste, réalisé du 16 au 17 janvier 2024 auprès de 1 348 électeurs.

- 18. YouGov pour le Huffington Post, réalisé du 8 au 15 janvier 2024 auprès de 1 004 électeurs.

- 17. Ifop pour L’Itinérant, réalisé du 12 au 15 janvier 2024 auprès de 875 électeurs. Hypothèse retenue : “Olivier Véran tête de liste de la majorité présidentielle”.

- 16. Harris interactive pour Challenges, réalisé du 12 au 15 janvier 2024 auprès de 1 030 électeurs.

- 15. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 13 au 14 janvier 2024 auprès de 1 955 électeurs.

- 14. Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, réalisé du 10 au 12 janvier 2024 auprès de 1 400 électeurs.

- 13. Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, réalisé du 13 au 14 décembre 2023 auprès de 913 électeurs.

- 12. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 13 au 14 décembre 2023 auprès de 1 005 électeurs.

- 11. Ipsos pour Le Monde et le Cevipof, réalisé du 29 novembre au 12 décembre 2023 auprès de 11 691 électeurs.

- 10. Ifop-Fiducial pour Sud Radio, réalisé du 8 au 11 décembre 2023 auprès de 1 062 électeurs.

- 9. Eurotrack OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique, réalisé du 15 au 16 novembre 2023 auprès de 1 004 électeurs.

- 8. Ipsos pour La Tribune Dimanche, réalisé du 9 au 10 novembre 2023 auprès de 1 412 électeurs. Hypothèse retenue : “Stéphane Séjourné tête de liste Renaissance”.

- 7. Ifop-Fiducial pour Le Figaro et Sud Radio, réalisé du 11 au 12 octobre 2023 auprès de 1 375 électeurs. Hypothèse retenue : “Stéphane Séjourné tête de liste Renaissance”.

- 6. Ifop-Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio, réalisé du 30 au 31 août 2023 auprès de 1 026 électeurs. Hypothèse retenue : “NUPES listes séparées”.

- 5. Ifop-Fiducial pour Sud Radio, réalisé du 4 au 5 juillet 2023 auprès de 921 électeurs.

- 4. Ipsos pour Le Monde et le Cevipof, réalisé du 16 au 26 juin 2023 auprès de 10 631 électeurs. Hypothèse retenue : “NUPES listes séparées”.

- 3. Elabe pour L’Opinion, réalisé du 19 au 21 juin 2023 auprès de 1 397 électeurs. Hypothèse retenue : “NUPES listes séparées”.

- 2. Cluster17 pour Le Point, réalisé du 17 au 19 mai 2023 auprès de 1 760 électeurs. Hypothèse retenue : “NUPES listes séparées”.

- 1. Ifop-Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio, réalisé du 10 au 12 mai 2023 auprès de 1 310 électeurs. Hypothèse retenue : “NUPES listes séparées”.

Les listes testées dans les sondages et leurs sigles :

AR : L’Alliance rurale (liste menée par Jean Lassalle, qui a remplacé Willy Schraen)

Aut. : Autres listes/partis

DLF : Debout la France (liste initialement menée par Nicolas Dupont-Aignan, ayant finalement annoncé son retrait de la campagne des élections européennes)

EAC : Ecologie au centre (liste menée par Jean-Marc Governatori)

EELV : Europe Ecologie Les Verts (liste menée par Marie Toussaint)

EPT : Ecologie positive et Territoires (liste menée par Yann Wehrling)

LFI : La France insoumise (liste menée par Manon Aubry)

LO : Lutte ouvrière (liste menée par Nathalie Arthaud)

LP : Les Patriotes (liste menée par Florian Philippot)

LR : Les Républicains (liste menée par François-Xavier Bellamy)

ND : Nouvelle Donne (liste menée par Pierre Larrouturou)

NE : Notre Europe (liste menée par Jean-Christophe Fromantin)

NPA : Nouveau parti anticapitaliste (liste menée par Selma Labib)

PA : Parti animaliste (liste menée par Hélène Thouy)

PCF : Parti communiste français (liste menée par Léon Deffontaines)

PRG : Parti radical de gauche (liste menée par Guillaume Lacroix, avec Régions et peuples solidaires, et Volt France)

PP : Parti pirate (liste menée par Caroline Zorn)

PS - PP : Parti socialiste et Place publique (liste menée par Raphaël Glucksmann)

Rec. : Reconquête ! (liste menée par Marion Maréchal)

Ren. : Renaissance, avec le Mouvement démocrate, Horizons, le Parti radical et l’Union des démocrates et indépendants (liste menée par Valérie Hayer)

Res. : Résistons ! (liste initialement menée par Jean Lassalle, qui a finalement rejoint la campagne de l’Alliance rurale)

RN : Rassemblement national (liste menée par Jordan Bardella)

UPR : Union populaire républicaine (liste menée par François Asselineau)

L’article Elections européennes 2024 : qu’indiquent les sondages pour la France ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

10.05.2024 à 14:06

Hugo Palacin

L’Arc de Triomphe à Paris, mais aussi le Colisée de Rome, la Grand-Place de Bruxelles ou encore la Puerta del Sol de Madrid. Ces mercredi 8 et jeudi 9 mai, des dizaines de monuments situés aux quatre coins du Vieux continent se sont parés des couleurs de l’Union européenne. Une date qui ne doit rien […]

L’article [Diaporama] Journée de l’Europe : des bâtiments emblématiques, dont l’Arc de Triomphe, illuminés aux couleurs de l’Europe est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (1956 mots)

L’Arc de Triomphe à Paris, mais aussi le Colisée de Rome, la Grand-Place de Bruxelles ou encore la Puerta del Sol de Madrid. Ces mercredi 8 et jeudi 9 mai, des dizaines de monuments situés aux quatre coins du Vieux continent se sont parés des couleurs de l’Union européenne.

Une date qui ne doit rien au hasard, puisque ce 9 mai était célébrée la Journée de l’Europe. Celle-ci marque chaque année l’anniversaire de la “déclaration Schuman”, qui a exposé le 9 mai 1950 l’idée d’une nouvelle forme de coopération politique en Europe, pour éviter toute guerre entre les nations européennes. Cette proposition est considérée comme la naissance de ce qui est aujourd’hui l’Union européenne.

Mais ce 9 mai marquait aussi le début d’un compte à rebours. Dans un mois, le 9 juin, on connaîtra la composition du nouveau Parlement européen après que 380 millions de citoyens des 27 Etats membres auront été appelés aux urnes du 6 au 9 juin. L’occasion parfaite pour faire passer un double message, de célébration de la construction européenne et d’incitation au vote.

Découvrez les différentes illuminations en photos

“Avec ces illuminations qui se déroulent dans des villes de tout le continent, le Parlement européen et les autorités nationales et locales ont envoyé un message de rassemblement à 440 millions de citoyens européens, soulignant l’importance de ces élections européennes pour l’avenir de chacun”, indique le Parlement européen dans un communiqué de presse.

Outre le drapeau européen, le slogan du Parlement européen “Utilisez votre voix”, décliné dans les 24 langues officielles de l’UE, était largement diffusé sur les façades des différents bâtiments à l’occasion de ces illuminations.

L’article [Diaporama] Journée de l’Europe : des bâtiments emblématiques, dont l’Arc de Triomphe, illuminés aux couleurs de l’Europe est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

07.05.2024 à 19:08

Hugo Palacin

Un programme et une liste pour Renaissance C’est leur projet. Les drapeaux européens et français sur sa droite, le visage d’Emmanuel Macron à ses côtés, projeté en fond sur sa gauche. Lundi 6 mai, la cheffe de file des centristes français, Valérie Hayer, a présenté son programme aux journalistes. La liste “Besoin d’Europe” défendra 48 […]

L’article L’Essentiel des Européennes #11 - Renaissance révèle son programme | Les Espagnols sur la ligne de départ | Les propositions de Marie Toussaint est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (6486 mots)

Pour recevoir cette newsletter sur les élections européennes chaque mercredi, abonnez-vous gratuitement !

Un programme et une liste pour Renaissance

C’est leur projet. Les drapeaux européens et français sur sa droite, le visage d’Emmanuel Macron à ses côtés, projeté en fond sur sa gauche. Lundi 6 mai, la cheffe de file des centristes français, Valérie Hayer, a présenté son programme aux journalistes. La liste “Besoin d’Europe” défendra 48 propositions durant cette campagne. Autant de mesures qui sont “les meilleures pour lutter contre les risques sécuritaire et migratoire, les risques climatique et économique, et les risques sur nos valeurs”, a défendu celle qui préside aussi le groupe libéral Renew au Parlement européen.

3 priorités. Comme premier combat, la liste de la majorité présidentielle entend “faire de l’Europe une puissance forte, sûre et indépendante”. Valérie Hayer et ses colistiers veulent créer un fonds de soutien aux industries de défense et mobiliser 100 milliards d’euros dans ce domaine. La seconde bataille des macronistes : “faire de l’Europe une puissance écologique, économique et sociale”. Un “plan Europe 2030” de 1 000 milliards financé par un emprunt commun doit par exemple permettre de développer l’énergie nucléaire, la production de vaccins ou encore les véhicules propres. Enfin, la majorité présidentielle compte “défendre le modèle européen et nos valeurs”, ce qui passe par l’inscription de l’IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux ou une majorité numérique à 15 ans sur les réseaux sociaux.

Liste bouclée. Comme ses concurrentes, la liste “Besoin d’Europe” s’appuiera sur 81 candidats, dont on connaît désormais tous les noms depuis ce mardi. Juste derrière Valérie Hayer, on retrouve surtout des eurodéputés sortants : l’ancien journaliste Bernard Guetta (2e position), actif sur les questions diplomatiques, et la spécialiste du commerce international et de l’emploi, Marie-Pierre Vedrenne (3e). La présence à la quatrième place du président de la commission de l’Environnement au Parlement européen, Pascal Canfin, marque le soutien renouvelé des macronistes au Pacte vert. Toujours sur cette liste, suivent la cheffe de la sous-commission Sécurité et défense, Nathalie Loiseau (5e) et Sandro Gozi (6e), responsable des questions institutionnelles pour son groupe. Enfin, les ténors de la majorité ferment la marche à des positions inéligibles, avec la présence du patron du MoDem François Bayrou (78e), des anciens Premiers ministres Edouard Philippe (76e) et Elisabeth Borne (81e), ainsi que celle du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné (80e).

L’extrême droite lève le voile sur ses candidats

Deux listes. La semaine passée, Reconquête et le Rassemblement national ont dévoilé les noms des candidats figurant en haut de leur liste respective pour les élections européennes du 9 juin. Les trombinoscopes diffèrent à certains égards, le RN entendant notamment renforcer sa “normalisation” en investissant des personnalités plus consensuelles, quand Reconquête mise sur des candidats polémiques, pour certains hérauts de la “fachosphère”. Mais les mouvances nationalistes, voire d’ultra-droite, n’en demeurent pas moins très bien représentées dans les deux cas.

Ingrédients. En marge de son traditionnel rassemblement du 1er mai, le parti à la flamme a annoncé l’identité de ses 35 premiers candidats. Un savant mélange de continuité, avec l’investiture de 10 eurodéputés sortants, de renouvellement, avec la présence de nombreux élus locaux, et d’ouverture, en positionnant des néophytes de la politique à des places éligibles. Derrière le trio de tête Jordan Bardella - Malika Sorel - Fabrice Leggeri, annoncé depuis des semaines, on retrouve notamment le directeur général du RN Gilles Pennelle au 15e rang, le maire de Beaucaire (Gard) Julien Sanchez en 17e position, ou encore le chef du Rassemblement national de la Jeunesse, Pierre-Romain Thionnet, en 23e place.

En famille. Chez Reconquête, on se cantonne pour l’instant aux 12 premiers noms (au moment de l’envoi de votre newsletter, le parti dévoile ses autres candidats). Là aussi, les investitures de Marion Maréchal, tête de liste, Guillaume Peltier (2e) et le sortant Nicolas Bay (4e), étaient connues depuis des semaines. Sarah Knafo, conseillère politique et compagne d’Eric Zemmour, fondateur du parti, vient s’intercaler entre eux au 3e rang. La présidente du Mouvement conservateur, Laurence Trochu, arrive ensuite (5e), devant le président de Génération Z, Stanislas Rigault (6e). Deux figures, connues pour leurs récurrentes sorties polémiques sur les réseaux sociaux et dans les médias, suivent après : Jean Messiha (8e) et le cofondateur de Génération identitaire, Damien Rieu (12e).

Dans le reste de l’actu en France

Dimanche, pour la première fois depuis le début de la campagne, le chef de file du RN, Jordan Bardella, a accepté de débattre avec ses principaux concurrents. Réunis lors d’un “Grand Jury” spécial organisé par RTL, Le Figaro, Paris Première et M6, les leaders des sept premières listes dans les sondages ont débattu, deux heures durant, au rythme de quatre thèmes centraux : la défense européenne, le défi écologique, l’immigration et la guerre économique face à la Chine et aux Etats-Unis. Une confrontation à revoir ici.

Depuis ce lundi, 9 heures, les candidats peuvent officiellement déclarer la participation de leur liste aux élections européennes de 2024 en la déposant auprès du ministère de l’Intérieur. Certains partis s’y sont pris dès ce début de semaine, à l’image des socialistes, des insoumis ou encore de Lutte ouvrière. Une étape obligatoire pour espérer concourir au scrutin du 9 juin. La période de dépôt des listes s’étend jusqu’au vendredi 17 mai à 18 heures. Tous les détails sont à retrouver dans notre article.

Présidente de la sous-commission Sécurité et Défense du Parlement européen au cours de la mandature qui s’achève, Nathalie Loiseau (Renew Europe) se verrait bien conserver cette fonction, indique Politico. Et ce même si cette sous-commission pourrait changer de stature et devenir une commission à part entière, également en charge de l’industrie de l’armement et de la lutte contre les ingérences étrangères. Pour le média européen, que la France tienne à cette présidence est logique compte tenu de son rang de première puissance militaire européenne.

La tête de liste Renaissance, Valérie Hayer, et ses colistiers se voient amputés de temps d’antenne au profit du chef de l’Etat. L’Arcom (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a indiqué jeudi que le discours d’Emmanuel Macron à la Sorbonne sur l’Europe devrait être intégralement décompté du temps de parole pour le camp présidentiel par les médias audiovisuels qui l’ont retransmis.

Manon Aubry accélère. A moins de cinq semaines du scrutin et alors que les projecteurs étaient braqués depuis plusieurs jours sur sa colistière et visage de la cause palestinienne, Rima Hassan, la tête de liste insoumise entend relancer sa campagne. Au programme notamment, deux grands meetings avec des figures de LFI. Un premier lundi 13 mai à Amiens en présence du député François Ruffin, puis un autre le samedi 25 mai à Paris, cette fois-ci aux côtés du leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon.

Le Centre jette l’éponge. Unis sous bannière commune, le maire divers droite de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromantin, et le sénateur du Tarn, Philippe Folliot, renoncent finalement à présenter une liste aux élections européennes. Dans les différents sondages, leur candidature était créditée au mieux de 0,5 % d’intentions de vote. Les deux élus ambitionnent toutefois d’unir leurs formations politiques respectives, Territoires en mouvement et l’Alliance centriste, pour de futurs combats.

Les candidats espagnols sur la ligne de départ

Girl power. En Espagne, les élections européennes sont surtout une affaire de femmes. Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, gauche) au pouvoir et le Parti populaire (PP, droite) ont dévoilé la semaine dernière leurs listes de candidats pour le scrutin qui se tiendra le 9 juin dans le pays. Les deux principales formations ibériques ont comme point commun d’avoir décidé de mettre en avant des figures féminines de leur camp pour mener campagne.

Figures. Le PSOE a confié la tête de sa liste à Teresa Ribera, troisième vice-présidente du gouvernement socialiste et ministre de la Transition écologique depuis 2018. Sa dauphine est une figure du Parlement européen, en la personne d’Iratxe García Pérez, eurodéputée depuis 2004 et présidente du groupe des socialistes et démocrates (S&D) à Strasbourg. La liste du PSOE fait la part belle aux sortants, puisque 13 des 21 eurodéputés élus en 2019 sont investis candidats, quasiment tous en positions éligibles.

La droite en forme. Côté Parti populaire, c’est l’eurodéputée Dolors Montserrat, vice-présidente du groupe PPE au Parlement européen et ancienne ministre de la Santé espagnole, qui a été intronisée cheffe de file. Elle forme avec ses deux colistières suivantes (Carmen Crespo et Alma Ezcurra, élues régionales de l’autre côté des Pyrénées) un trio féminin qui entend infliger une déroute électorale aux socialistes au pouvoir. Tous les sondages donnent le Parti populaire victorieux, remportant environ 25 des 61 sièges dont bénéficiera l’Espagne à l’issue du scrutin, tandis que le PSOE en récolterait 18. Derrière, les nationalistes de Vox et la coalition de gauche Sumar pourraient envoyer 6 élus chacun à Strasbourg. Les sièges restants seraient répartis entre des listes candidates à faibles scores.

Dans le reste de l’actu en Europe

L’affaire secoue l’Allemagne. L’eurodéputé et candidat Matthias Ecke a été sévèrement agressé vendredi alors qu’il collait des affiches de campagne, à Dresde. Rétabli après un passage à l’hôpital, le socialiste a reçu de nombreux messages de soutien des quatre coins du continent. Plusieurs jeunes hommes sont suspectés par les autorités, dont au moins un se classe à l’extrême droite.

Toujours en Allemagne, les chrétiens-démocrates de la CDU viseraient une coalition avec les socialistes et les centristes au Parlement européen pour soutenir leur candidate à la présidence de la Commission, Ursula von der Leyen, fait savoir Euractiv. De leur côté, les socialistes européens ont signé samedi une déclaration commune promettant de ne jamais former d’alliance avec les deux groupes d’extrême droite (CRE et ID).

Plus petit pays de l’Union européenne, Malte compte 39 candidats, pour 6 sièges, dont la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

Direction l’est du continent, où des figures historiques ne se représentent pas. Certains eurodéputés polonais arrivés sur les bancs de l’hémicycle en même temps que la Pologne faisait son entrée dans l’UE en 2004 raccrochent le costume, 20 ans après leur première élection. Le conservateur Jerzy Buzek fait ainsi ses adieux au Parlement européen, qu’il avait présidé entre 2009 et 2012.

Elle aussi est arrivée dans l’UE en 2004. En Hongrie, le challenger du Premier ministre nationaliste Viktor Orbán a tenu un grand rassemblement antigouvernemental dimanche. On reste en Europe orientale. Selon un sondage local en Roumanie, l’alliance entre les socialistes et les libéraux-conservateurs arriverait largement en tête à Bucarest, enregistrant 48 % des intentions de vote. La coalition de centre droit se classerait en seconde position dans la capitale (24 %), devant l’extrême droite (10 %). Un symbole de l’écart qui sépare le monde urbain des campagnes : à l’échelle du pays, les nationalistes arriveraient plutôt en seconde position. On vous parlait de la situation en Roumanie dans la 5e édition de notre newsletter.

A l’approche du scrutin, les tendances des intentions de vote se cristallisent pour les différentes listes. Les moyennes du RN (31,6 %), de la majorité présidentielle (16,1 %) et du PS-Place publique (13,1 %) ne varient qu’à la marge par rapport à la semaine dernière.

LFI, en revanche, remonte, passant de 7,4 % d’intentions de vote en moyenne la semaine dernière, à 8,2 % désormais. Chemin inverse pour Les Ecologistes, donnés à 7,3 % lors du dernier point hebdomadaire, contre 6,6 % aujourd’hui. Les Républicains (7,4 %) et Reconquête (5,8 %) restent, eux, stables.

Agenda

- Mardi 7 mai, 18h30 : meeting de Jordan Bardella (RN) à la salle L’Agora à Saint-Avold (Moselle).

- Mardi 7 mai, 19 heures : meeting de Valérie Hayer (Renaissance) à la Maison de la Mutualité à Paris (5e arrondissement).

- Jeudi 9 mai : Journée de l’Europe. Illumination de bâtiments emblématiques dans les Etats membres pour promouvoir les élections européennes de juin.

- Vendredi 10 mai, 19h30 : réunion publique de Marion Maréchal (Reconquête) à la Halle au Beurre de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime).

- Lundi 13 mai, 18 heures : meeting de Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) au Pavillon de Buxerolles à Limoges (Haute-Vienne).

- Lundi 13 mai, 19 heures : meeting de Manon Aubry (LFI) au Mégacité d’Amiens (Somme).

- Mardi 14 mai, 19 heures : meeting de Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) à la salle Louis Aragon de Camon (Somme).

Peu nombreux sont les eurodéputés à avoir eu l’honneur d’être incarnés au cinéma. Elu au Parlement européen de 2009 à 2019, José Bové fait désormais partie de ce cercle très restreint. Dans Une affaire de principe, sorti le 1er mai, l’acteur belge Bouli Lanners se pare en effet de la moustache et de la pipe du célèbre parlementaire.

Tourné en partie dans les couloirs de l’hémicycle strasbourgeois, le film retrace l’enquête menée par des eurodéputés écologistes, dont José Bové, après la démission du commissaire européen à la Santé John Dalli en 2012. Soupçonné de corruption liée à l’industrie du tabac, le Maltais était pourtant très impliqué dans la lutte contre le tabagisme.

A quelques semaines des élections européennes, le film donne une image courageuse de l’action des eurodéputés et de leurs équipes, à l’instar de Fabrice, l’assistant parlementaire interprété par Thomas VDB. De nombreuses scènes permettent aussi de faire un peu de pédagogie sur le fonctionnement de l’institution. Ainsi, on découvre au fil des du récit les rouages du Parlement européen, en même temps que Clémence, une jeune stagiaire incarnée par Céleste Brunnquell.

Tirée de la préface du programme des écologistes dévoilé il y a quelques jours, notre phrase de la semaine est signée Marie Toussaint. La tête de liste EELV porte un programme de plus de 170 pages, construit autour de 9 chapitres “pour un Etat providence écologique européen”.

Elle propose par exemple “un droit de veto social européen”, selon lequel toute nouvelle législation de l’UE devra faire l’objet d’une étude de son impact sur les plus pauvres. Les écologistes veulent aussi un “Fonds de souveraineté écologique” adossé à la Banque européenne d’investissement (BEI) afin de prendre le contrôle des entreprises fossiles les plus polluantes. Ils proposent par ailleurs de verdir la politique agricole commune (PAC) et d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables en 2040.

Les Verts souhaitent adopter une directive européenne anti‐discrimination pour lutter contre toutes les formes de ségrégation, dont celles fondées sur le handicap et le racisme, mais aussi rouvrir le dossier du Pacte asile et migration pour renforcer la solidarité d’accueil entre les Etats membres. Côté institutions, Marie Toussaint et ses colistiers entendent mettre fin à la règle de l’unanimité des Etats membres au Conseil de l’UE, notamment dans les affaires fiscales, et donner un droit d’initiative législative aux eurodéputés, aujourd’hui réservé à la Commission européenne.

1 sur 4

Un député européen sur quatre a déclaré une activité rémunérée en dehors de son indemnité parlementaire lors de la législature 2019-2024. C’est l’un des principaux enseignements du rapport de l’ONG Transparency International UE, publié lundi, qui s’appuie sur les déclarations d’intérêts publiques que ces élus sont obligés de remplir et de transmettre au Parlement européen.

Au total, les revenus annexes générés par l’ensemble des eurodéputés représente environ 8,7 millions d’euros par an. Parmi les dix parlementaires qui récoltent le plus de revenus en parallèle de leur mandat, on retrouve en 2e position Jérôme Rivière, ancien élu du RN qui siège aujourd’hui parmi les non-inscrits. Il a perçu 220 000 euros par an au cours de ses cinq années de mandat, comme dirigeant d’entreprises. 8e de la liste, Geoffroy Didier (LR, PPE) a quant à lui gagné près de 115 000 euros par an en travaillant pour le compte du cabinet d’avocats CARLARA, en parallèle de son mandat d’eurodéputé.

Pour rappel, l’exercice de fonctions ou de professions annexes est légalement compatible avec le mandat de député européen. Durant la législature, tous les eurodéputés gagnent une indemnité d’environ 10 000 euros brut mensuels, donc avant impôts, “en tant que représentants des citoyens européens”, note pour sa part Transparency International UE. “Pourtant, une grande majorité d’entre eux consacrent encore du temps à des emplois annexes, qu’ils soient rémunérés ou non”. Une situation qui “brouille les frontières entre intérêts personnels et priorités politiques”, dénonce l’ONG. A noter également, depuis le scandale du Qatargate, il est interdit pour les eurodéputés de s’engager dans “des activités de lobbying rémunérées qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Union”.

Journée de l’Europe

Cette année, le 9 mai est férié à l’occasion de l’Ascension. Mais depuis 1985, cette date est également l’occasion de célébrer la Journée de l’Europe.

Pour mieux en saisir l’origine, il faut remonter au 9 mai 1950. Le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman prononce alors un célèbre discours. Il propose de mettre en commun sous une autorité supranationale les productions française et allemande de charbon et d’acier. Ce projet donnera naissance l’année suivante à la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier), l’ancêtre de l’Union européenne.

En 1985, les dirigeants européens font du 9 mai la Journée de l’Europe. Depuis, cette date est l’occasion chaque année d’évoquer l’Union européenne, ses réalisations et ses valeurs à travers de nombreuses festivités. Cette année, à l’approche des élections européennes, plus de 60 villes à travers l’Europe illumineront certains de leurs monuments aux couleurs du drapeau européen. A la tombée de la nuit, le Colisée à Rome, la Grand-Place à Bruxelles ou encore l’Arc de Triomphe à Paris se pareront de jaune et de bleu.

![[Quiz] Connaissez-vous… les groupes politiques dans lesquels siègent les eurodéputés français ?](https://www.touteleurope.eu/wp-content/uploads/2024/05/Quiz-NL-EE24-11-groupes-politiques-MEP-FR.png)

Si les députés européens sont généralement affiliés à des partis politiques dans leur pays, au Parlement européen, ils siègent au sein de groupes politiques transnationaux, regroupant des élus de différentes nationalités.

De La Gauche à Renew Europe en passant par les deux principaux, le Parti populaire européen (PPE) et l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) : saurez-vous indiquer dans quel groupe politique siège chaque eurodéputé français ? Testez vos connaissances avec notre quiz, ici.

Et découvrez ici tous nos autres quiz pour mesurer vos connaissances sur l’Union européenne.

Un classique pour terminer cette semaine. Ce 7 mai marque le 200e anniversaire de la célèbre symphonie n°9 de Beethoven. On vous propose d’écouter sa conclusion, “L’Ode à la joie”, devenue depuis l’hymne européen.

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez l’intégralité de notre dossier sur les élections européennes !

L’article L’Essentiel des Européennes #11 - Renaissance révèle son programme | Les Espagnols sur la ligne de départ | Les propositions de Marie Toussaint est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

07.05.2024 à 18:57

Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Reconquête ?

Hugo Palacin

Pour sa première participation aux élections européennes, Reconquête mise sur des visages connus. Le parti, fondé en 2021 par le polémiste d’extrême droite Eric Zemmour, a confié la tête de sa liste à Marion Maréchal. A 34 ans, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen et nièce de Marine Le Pen se lancera pour la première […]

L’article Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Reconquête ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (3998 mots)

Pour sa première participation aux élections européennes, Reconquête mise sur des visages connus. Le parti, fondé en 2021 par le polémiste d’extrême droite Eric Zemmour, a confié la tête de sa liste à Marion Maréchal.

A 34 ans, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen et nièce de Marine Le Pen se lancera pour la première fois dans la bataille des européennes. Elle tentera de retrouver des fonctions d’élue, elle qui a par le passé été députée du Vaucluse (2012-2017) et conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (2015-2017), avant de se mettre temporairement en retrait de la vie politique.

Guillaume Peltier, Sarah Knafo et Nicolas Bay bien placés

Derrière elle sur la liste de Reconquête, on retrouve deux vice-présidents exécutifs du parti nationaliste. Guillaume Peltier, ancien député du Loir-et-Cher (2017-2022), figure en 2e position. Il a par ailleurs été vice-président des Républicains, avant de rallier Eric Zemmour pour sa campagne présidentielle de 2022.

Nicolas Bay figure au 4e rang. Elu en 2019 au Parlement européen sur la liste du Rassemblement national, il a lui aussi quitté sa famille politique d’origine pour rallier Reconquête en 2022. Après avoir siégé parmi les non-inscrits à Strasbourg, il a récemment rejoint le groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) au sein du Parlement européen. Il est le seul et premier eurodéputé français à siéger dans ce groupe.

Entre eux, en 3e place, on retrouve la compagne et conseillère politique d’Eric Zemmour, Sarah Knafo. A 31 ans, c’est la première fois qu’elle candidate à un scrutin.

Figures identitaires et nationalistes

La 5e position de la liste revient à Laurence Trochu, présidente du Mouvement conservateur, parti allié à Reconquête pour les élections européennes. Derrière elle, en 6e place, on retrouve une autre figure du parti d’Eric Zemmour : Stanislas Rigault. Agé de 24 ans, il préside “Génération Z”, le mouvement de jeunesse de Reconquête.

L’ancien haut-fonctionnaire Jean Messiha, polémiste d’extrême droite habitué des plateaux de télévision du groupe Bolloré, hérite quant à lui du 8e rang. Suivent trois conseillers régionaux : Sophie Grech (9e) et Philippe Vardon (10e), élus en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, puis Eve Froger (11e), élue en Normandie. Damien Rieu, cofondateur du mouvement d’ultra-droite Génération identitaire, est au 12e rang.

Le reste de la liste est composé de nombreux responsables départementaux de Reconquête. Beaucoup étaient candidats de la formation nationaliste lors des élections législatives de 2022, tous ayant été battus. Le fondateur du parti, Eric Zemmour, occupe la symbolique 80e et avant-dernière place, tandis que l’ultime position revient à Evelyne Reybert, mère d’une des deux victimes de l’attentat de Romans-sur-Isère (Drôme), perpétré par un réfugié soudanais en avril 2020.

La liste des candidats de Reconquête

En gras figurent les eurodéputés sortants.

| N° | Candidat | Âge | Profession/Engagement | Département |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Marion Maréchal | 34 | Vice-présidente exécutive de Reconquête, ancienne députée du Vaucluse (2012-2017) | - |

| 2 | Guillaume Peltier | 47 | Vice-président exécutif de Reconquête, conseiller départemental du Loir-et-Cher, ancien député du Loir-et-Cher (2017-2022) | - |

| 3 | Sarah Knafo | 31 | Conseillère politique d’Eric Zemmour, auditrice à la Cour des comptes | - |

| 4 | Nicolas Bay | 46 | Député européen depuis 2014, vice-président exécutif de Reconquête | - |

| 5 | Laurence Trochu | 50 | Présidente du Mouvement conservateur | Yvelines (78) |

| 6 | Stanislas Rigault | 24 | Président de Génération Z | - |

| 7 | Agnès Marion | 46 | Cheffe de cabinet de Marion Maréchal | Rhône (69) |

| 8 | Jean Messiha | 53 | Haut-fonctionnaire, polémiste | - |

| 9 | Sophie Grech | 38 | Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, conseillère municipale de Marseille | Bouches-du-Rhône (13) |

| 10 | Philippe Vardon | 43 | Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, conseiller municipal de Nice | Alpes-Maritimes (06) |

| 11 | Eve Froger | 27 | Conseillère régionale de Normandie, conseillère municipale du Grand-Quevilly, assistante parlementaire de Nicolas Bay au Parlement européen | Seine-Maritime (76) |

| 12 | Damien Rieu | 34 | Cofondateur de Génération identitaire | - |

| 13 | Séverine Duminy | 47 | Professeur de mathématiques, responsable nationale du réseau Parents Vigilants | Nord (59) |

| 14 | Marc-Etienne Lansade | 50 | Maire de Cogolin | Var (83) |

| 15 | Emmy Font | 31 | Cheffe de cabinet d’Eric Zemmour | Bouches-du-Rhône (13) |

| 16 | Philippe Cuignache | 64 | Chef d’entreprise | Paris (75) |

| 17 | Marine Chiaberto | 37 | Responsable juridique | Isère (38) |

| 18 | Franck Manogil | 41 | Conseiller régional d’Occitanie | Hérault (34) |

| 19 | Elodie Weber | 50 | Professeur d’espagnol | - |

| 20 | Hilaire Bouyé | 24 | Vice-président de Génération Zemmour | - |

| 21 | Elisabeth Louvel | 42 | Juriste | Finistère (29) |

| 22 | Olivier Le Coq | 56 | Chef d’entreprise | Yvelines (78) |

| 23 | Lucy Georges | 54 | Conseillère municipale de Saint-Nicolas-de-Port | Meurthe-et-Moselle (54) |

| 24 | Arnaud Humbert | 52 | Chef d’entreprise | Deux-Sèvres (79) |

| 25 | Geneviève Pozzo di Borgo | 52 | Conseillère municipale de Nice | Alpes-Maritimes (06) |

| 26 | Franck Gaillard | 49 | Maire de Chaume-et-Courchamp | Côte-d’Or (21) |

| 27 | Paola Plantier | 43 | Assistante de direction | Guadeloupe (971) |

| 28 | Stéphane Blanchon | 49 | Conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes | Isère (38) |

| 29 | Sabine Clément | - | Coiffeuse | Yvelines (78) |

| 30 | Franck Chevrel | 56 | Chef d’entreprise | Morbihan (56) |

| 31 | Wendy Lonchampt | 30 | Conseillère municipale de Wissous | Essonne (91) |

| 32 | Sébastien Buard | 45 | Enseignant | Sarthe (72) |

| 33 | Corinne Giraud | 63 | Retraitée | Charente-Maritime (17) |

| 34 | David Meyer | 46 | Avocat | Paris (75) |

| 35 | Isabelle Gilbert | 59 | - | Paris (75) |

| 36 | Dany Bonnet | 33 | Chargé de développement | Gironde (33) |

| 37 | Sandrine Delatre | 49 | Mère au foyer | Vendée (85) |

| 38 | Serge Lévy | - | Antiquaire | Drôme (26) |

| 39 | Nathalie Ballerand | 61 | Consultante commerciale | Dordogne (24) |

| 40 | Xavier Fourboul | 37 | Chef de projet | Rhône (69) |

| 41 | Isabelle Lamarque | 56 | Gérante de société | Loiret (45) |

| 42 | Antoine Camus | 27 | Conseiller municipal de Saint-Apollinaire | Côte-d’Or (21) |

| 43 | Annick Pillot | 60 | Cadre dans l’aéronautique | Pyrénées-Atlantique (64) |

| 44 | Alexandre Zyzeck | - | Consultant | Bas-Rhin (67) |

| 45 | Florie Ansannay-Alex | - | Etudiante | Savoie (73) |

| 46 | Maurice Portiche | 77 | Ancien ambassadeur de France au Burkina Faso et au Laos | - |

| 47 | Pascale Deutsch | 61 | Conseillère municipale de Ouistreham | Calvados (14) |

| 48 | Cédric Torrens | 35 | Directeur d’agence immobilière | Tarn-et-Garonne (82) |

| 49 | Fabienne Marquet | 52 | Directrice dans la protection de données | Haute-Vienne (87) |

| 50 | Marc Taulelle | 70 | Conseiller municipal de Nîmes | Gard (30) |

| 51 | Maylis Perrot | 32 | Mère au foyer | Loire (42) |

| 52 | Antoine Baudino | 32 | Conseiller municipal de Berre-l’Etang | Bouches-du-Rhône (13) |

| 53 | Sabine Léger | 34 | Auxiliaire de puériculture | Loire-Atlantique (44) |

| 54 | Raymond Herbreteau | 74 | Maire des Ventes-de-Bourse | Orne (61) |

| 55 | Dominique Piussan | 62 | Professeure de harpe | Haute-Garonne (31) |

| 56 | Olivier Cleland | 57 | Dirigeant d’une exploitation agricole de céréales | Seine-Maritime (76) |

| 57 | Leïla Rosenstech | 45 | Mère au foyer | Ille-et-Vilaine (35) |

| 58 | Guy-Eric Imbert | 60 | Agent des douanes et pilote d’hélicoptère | Oise (60) |

| 59 | Corinne Berardo | 63 | Principale de collège | - |

| 60 | Jean Moucheboeuf | 42 | Conseiller municipal de Nice | Alpes-Maritimes (06) |

| 61 | Myriam Cadenel | 59 | Docteur en chirurgie dentaire | Alpes-de-Haute-Provence (04) |

| 62 | Praince Loubota | 36 | Commercial | Seine-Saint-Denis (93) |

| 63 | Anne-Marie Pinson | - | - | Creuse |

| 64 | Eric Laqua | 60 | Conseiller municipal de Lucé | Eure-et-Loir (28) |

| 65 | Nhu-Anh Do | - | Gérante de gîte | Yonne (89) |

| 66 | Jean-Luc Coronel de Boissezon | 56 | Professeur d’histoire du droit | - |

| 67 | Karin Hartmann | - | Conseillère municipale de Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes (06) |

| 68 | Arnaud Chapon | 55 | Bibliothécaire | Meuse (55) |

| 69 | Laure Pellier | 56 | Adjointe administrative | Drôme (26) |

| 70 | Florent Hammerschmitt | 29 | Assistant juridique | Moselle (57) |

| 71 | Caroline Hubert | 47 | Brigadier-chef de police | Vosges (88) |

| 72 | Alain Smith | - | Agent de médiation | La Réunion (974) |

| 73 | Claire-Emmanuelle Gauer | 32 | Conseillère régionale de Normandie | Orne (61) |

| 74 | Jean-Michel Lamberti | 60 | Commercial | Haute-Corse (2B) |

| 75 | Fanny Judek | 34 | Agent administratif | Pas-de-Calais (62) |

| 76 | Thierry Perret | 62 | Retraité | Jura (39) |

| 77 | Simone Benouadah | 50 | - | Val-de-Marne (94) |

| 78 | Yann Bompard | 37 | Maire d’Orange, conseiller départemental du Vaucluse | Vaucluse (84) |

| 79 | Ornella Evangelista | 33 | Responsable événementiel | Seine-Saint-Denis (93) |

| 80 | Eric Zemmour | 65 | Président et fondateur de Reconquête, candidat à l’élection présidentielle de 2022 | Paris (75) |

| 81 | Evelyne Reybert | - | - | Drôme (26) |

Pour aller plus loin…

Découvrez les candidats des autres listes pour les élections européennes de 2024 en France :

Et découvrez nos autres articles sur les élections européennes de 2024 :

L’article Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Reconquête ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

07.05.2024 à 18:09

Que fait l’Union européenne en matière d’emploi et de protection sociale ?

Rédaction Toute l'Europe

L’Union européenne ne se limite pas à son marché intérieur. Socle européen des droits sociaux en 2017, directive sur les salaires minimums en 2022 ou encore plus récemment celle sur les travailleurs des plateformes… L’emploi et la protection sociale font partie des domaines d’action de l’UE, qui tend à renforcer son engagement en la matière. […]

L’article Que fait l’Union européenne en matière d’emploi et de protection sociale ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (3651 mots)

L’Union européenne ne se limite pas à son marché intérieur. Socle européen des droits sociaux en 2017, directive sur les salaires minimums en 2022 ou encore plus récemment celle sur les travailleurs des plateformes… L’emploi et la protection sociale font partie des domaines d’action de l’UE, qui tend à renforcer son engagement en la matière.

Mais il est vrai que son rôle était limité aux origines du projet européen en 1957. L’UE connaîtra un tournant social dans les années 1980, à la faveur de l’Acte unique européen, orientation qui se confirmera nettement au cours de la décennie suivante. Avant un retour en force des sujets sociaux depuis plusieurs années.

Les débuts de la politique européenne de l’emploi et de la protection sociale

En 1957, le traité instituant la Communauté économique européenne, plus connu sous le nom de traité de Rome, est signé et lance officiellement la construction européenne. Si celui-ci vise à assurer le “progrès économique et social”, cet objectif est principalement poursuivi à travers l’économie, par une levée progressive des barrières commerciales entre Etats membres de la Communauté économique européenne (CEE), à savoir la France, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

La dimension sociale de l’Europe des Six n’est pas pour autant éludée. Le traité de Rome institue le Fonds social européen (FSE), le plus ancien fonds structurel de l’UE, qui finance initialement la reconversion des travailleurs et leurs mobilités entre Etats membres.

Seize ans après le traité de Rome, en 1973, l’Europe est frappée de plein fouet par le premier choc pétrolier, qui acte la fin des “Trente Glorieuses” et d’une période de prospérité économique. L’inflation et le chômage prennent de l’ampleur. En réaction, les désormais neuf Etats membres de la CEE adoptent leur premier plan d’action sociale au niveau européen en 1974. Celui-ci vise notamment à élaborer des directives relatives aux restructurations d’entreprises, à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l’égalité hommes-femmes dans le milieu professionnel. Mais le véritable tournant social de la construction européenne n’arrive que dans les années 1980, sous l’impulsion du président de la Commission européenne Jacques Delors (1985-1995). Il initie les rencontres de Val Duchesse, du nom du château belge où elles ont lieu, qui permettent aux partenaires sociaux européens de participer à la création des normes sociales de la CEE. C’est la naissance du “dialogue social européen”.