Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

15.10.2025 à 16:09

« Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche

Le 8 novembre 2024, Julia Chuñil est partie en forêt avec ses animaux. Elle n’est pas revenue. Depuis, les manifestations se multiplient dans tout le Chili, demandant justice et vérité pour cette cheffe de communauté et défenseuse territoriale mapuche, dans un contexte tendu d’extractivisme et de criminalité. Et puis, la terrible nouvelle est arrivée…

L’article « Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (10095 mots)

Je remercie Javier Troncoso pour notre entretien téléphonique, et le collectif Ad Kimvn pour la mise en relation. En espérant que justice soit faite.

Cela fait bientôt un an que Julia Chuñil Catricura, 72 ans, femme mapuche et défenseuse territoriale a disparu dans la région de Los Ríos, au sud du Chili1. J’apprends sa disparition alors que je suis au Chili pour mon dernier terrain de recherche dans le cadre de ma thèse, qui porte sur l’agir politique de femmes rurales et mapuche autour de la souveraineté alimentaire. Depuis cinq ans maintenant, je m’attache à documenter leurs stratégies de résistance pour la terre, dans un contexte de vulnérabilité socio-écologique intense.

Le 25 novembre 2024, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, je rejoins un groupe de femmes mapuche à Temuco. Elles scandent « Ni una menos (Pas une de moins) ». Beaucoup se sont identifiées à Julia. Sur les pancartes qu’elles brandissent, on peut lire : « Donde está ? ¿ Chew muley Julia Chuñil ? (Où est Julia Chuñil ?) ». Dans les territoires mapuche, les violences de genre sont indissociables des violences liées à un modèle de prédation, compris comme « un processus d’accumulation par et dans la destruction »2. Les slogans font écho aux mobilisations contre les disparitions forcées sous la dictature.

Julia Chuñil était engagée dans l’amélioration des conditions d’existence de sa communauté, qu’elle présidait. Reconnue dans sa commune, elle œuvrait à la revitalisation de la culture mapuche, notamment à travers sa participation à des trafkintü, nom mapuche donné aux échanges non monétaires de semences, de plantes, d’artisanat et de savoirs. Elle participait aussi à l’organisation de cérémonies mapuche (bien qu’elle soit elle-même évangéliste). Comme beaucoup de femmes mapuche des régions rurales, elle vivait de son activité d’agriculture de subsistance et de la vente des produits de son potager et de ses animaux. Malgré les pressions qu’elle subissait de la part d’un entrepreneur de l’industrie forestière appelé Juan Carlos Morstadt Anwandter, Julia refusait de quitter ses terres. Peu de temps avant sa disparition, elle confiait à sa famille : « S’il m’arrive quelque chose, vous savez déjà qui c’est », en faisant allusion à J. C. Morstadt.

Depuis sa disparition le 8 novembre 2024, les manifestations pour exiger vérité et justice pour Julia Chuñil se multiplient dans les grandes villes chiliennes – Santiago, Concepción, Valparaiso, Temuco… – et même à l’étranger. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation est tout aussi vive. L’artiste Constanza Nahuelpan a même écrit une chanson pour la défenseuse territoriale : « ¿ Chëw Müley Julia Chuñil ?3 ».

Le 8 août 2025, près de 5000 personnes se sont retrouvées à l’Estadio nacional lors d’une journée de solidarité pour Julia Chuñil et sa famille.

Certaines voix dénoncent la violence structurelle perpétrée à l’encontre des femmes, particulièrement présente en Abya Yala4, une problématique analysée par de nombreuses chercheuses féministes telles que la chercheuse Rita Segato5. Les écologistes rappellent l’urgence de protéger les défenseur·ses autochtones et environnementaux, en exigeant l’application effective du traité environnemental dit « accord d’Escazú », ratifié par le Chili en 2022. ANAMURI, l’association nationale de femmes rurales et autochtones, dénonce également le racisme et le colonialisme qui nourrissent les logiques extractivistes menaçant la vie des communautés.

Julia Chuñil est peut-être la victime d’un nouveau féminicide politique, qu’il est urgent de dénoncer et de nommer.

La disparition de Julia Chuñil ravive le débat sur la répression des défenseur·ses de l’environnement, en particulier en contexte autochtone. Julia Chuñil est peut-être la victime d’un nouveau féminicide politique, qu’il est urgent de dénoncer et de nommer. Les luttes portées par les femmes autochtones, qu’elles soient autour de pratiques politiques « discrètes », ou luttes plus frontales, restent encore trop invisibilisées. L’image romantique de « gardiennes de la nature » ne rend pas justice à la complexité de leurs combats et de leurs stratégies multiples.

Un continuum de violences

Depuis la colonisation espagnole au XVIe siècle, les Mapuche subissent une dépossession de leurs territoires, inscrite dans une longue histoire de violences et de domination. Après l’indépendance chilienne en 1818, l’occupation militaire de l’Araucanie (1861-1883) réduit les terres communautaires entre 5 et 10% de leur superficie originelle et une grande partie est réattribuée à des colons, entraînant une grande fragmentation sociale et culturelle. Le colonialisme républicain marque avec force la persécution des Mapuche, à travers, entre autres, leur subordination à des « institutions et une territorialité exogènes »6.

Au XXe siècle, la réforme agraire puis la contre-réforme agraire sous la dictature de Pinochet redessinent les rapports à la terre, les terres collectives mapuche étant depuis lors soumises à la logique de la propriété privée. Le modèle néolibéral ancre une logique extractiviste et favorise l’expansion massive de monocultures de pins et d’eucalyptus, particulièrement dans les régions à forte population mapuche. Soutenue par des subventions publiques, cette filière concentre les richesses de quelques entreprises et provoque de lourdes conséquences environnementales, notamment pour la perpétuation des modes de vie mapuche. L’industrie forestière se déploie au prix d’inégalités criantes. Les emplois – à 95% masculins – sont précaires et ne génèrent pas le développement promis7.

Le « retour à la démocratie » dans les années 1990 ne modifie pas les structures héritées du régime dictatorial, mais ouvre un nouvel espace pour les revendications autochtones. En 1992, les mobilisations autour de la contre-commémoration de la « découverte des Amériques » constituent une fenêtre d’opportunité pour les organisations mapuche8.

En 1993, la Ley Indígena9 reconnaît pour la première fois la présence des peuples autochtones dans la constitution chilienne et crée la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI, « Corporation nationale pour le développement autochtone »), qui veille à l’application de divers programmes de santé, d’éducation et d’accès à la terre à travers un mécanisme d’achat de terres auprès de propriétaires privés. Cette reconnaissance reste toutefois obtenue au prix d’un compromis politique puisqu’elle canalise les « aspirations légitimes de justice » dans un cadre institutionnel10.

La politique indigéniste d’alors avait comme objectif clair d’encourager la valorisation de l’identité autochtone, mais aussi sa « modernisation »11. L’autochtonie devient une « valeur ajoutée » si elle répond aux besoins du marché, dans un contexte de grandes réformes néoliberales qui se poursuivent dans les décennies suivantes. Le « néolibéralisme multiculturel », à partir des années 2000, renforce ainsi la division entre le « bon indien » et le « mauvais indien »12. Les femmes autochtones incarnent « par nature » le « bon indien », considérées comme les « reproductrices biologiques, culturelles et symboliques » de leur culture13. Dans ce cadre, leurs savoirs, souvent au cœur de projets d’ethno-développement et d’empowerment, lorsqu’ils peuvent être capitalisés, tendent à renforcer leur assignation au care, sans pour autant interroger les structures de domination qui la sous-tendent. Pourtant, derrière cette image de « gardienne de la nature », perçue comme apolitique, elles mènent des luttes concrètes pour la terre, l’eau et la biodiversité, affirmant ainsi leur pouvoir d’agir politique.

À la fin des années 1990, les conflits territoriaux s’intensifient au Chili et les territoires mapuche sont particulièrement visés par la répression de l’État. Si les figures médiatisées de ces luttes sont essentiellement masculines, décrites par les médias et la sphère politique sur le registre du terrorisme et de la violence, les femmes mapuche y jouent un rôle central.

➤ Lire aussi | Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme・Héloïse Prévost (2023)

La « Commission pour la Paix et l’Entente »

La disparition de Julia Chuñil révolte d’autant plus qu’elle survient sous un gouvernement qui s’était engagé à résoudre cette dette historique de l’État chilien envers la nation Mapuche. Trente-deux ans après la promulgation de la Ley Indígena, l’écart entre les revendications territoriales et les terres effectivement acquises reste conséquent et le mécanisme de redistribution perpétue la spéculation immobilière et les conflits entre communautés.

Dans ce cadre, la « Commission présidentielle pour la Paix et l’Entente » (Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento) a remis en 2025, après deux ans de travail, son rapport proposant un ensemble de recommandations autour de la justice, la réparation, la restitution des terres et du développement territorial14. Pour les Mapuche, ce processus suscitait des espoirs de changement, dans un pays où les avancées juridiques en matière de droits fonciers et politiques y restent limitées15.

La disparition de Julia Chuñil révolte d’autant plus qu’elle survient sous un gouvernement qui s’était engagé à résoudre la dette historique de l’État chilien envers la nation Mapuche.

Bien que cet accord ait été qualifié d’historique en raison de la portée des recommandations et de la méthodologie de consultation employée, de nombreuses interrogations subsistent, notamment sur la création d’un nouvel organe dédié aux politiques autochtones, qui ne serait que « décoratif »16. Le texte émet également des recommandations concernant le « développement territorial et économique » des régions. Mais il reste globalement centré sur des logiques d’intégration au marché agroindustriel et d’« efficacité », dans la prolongation d’une vision paternaliste. Rien ne fait état de l’accès effectif à l’eau, de la préservation des ressources aquatiques dans des régions où le stress hydrique est croissant et les sécheresses récurrentes.

Depuis la remise du rapport, les critiques se sont intensifiées, notamment sur les irrégularités du nouveau processus de consultation autochtone, ouvert en août 2025. Les organisations mapuche ont généralement rejeté les recommandations.

Dans ce climat, la disparition forcée de Julia Chuñil prend aussi une autre portée, pointant du doigt les violences continues qui s’exercent sur les communautés mapuche, en particulier sur les femmes.

L’élimination de femmes mapuche dans des luttes territoriales

L’une des luttes territoriales les plus emblématiques est celle de Ralco (Alto Biobío), opposant des communautés Pewenche de la cordillère contre un projet hydroélectrique. Porté par l’entreprise Endesé et soutenu par l’État comme symbole de développement, le barrage hydroélectrique Ralco fait partie d’un projet d’aménagement sur le fleuve Bío Bío, qui a eu des impacts environnementaux et sociaux majeurs, illustrant la violence extractiviste.

Autorisé en 1997 par la CONADI, malgré des critiques sur sa légalité, il a forcé au déplacement de nombreuses familles pewenche, inondant leur invernada et réduisant leur capacité de subsistance17. En 2003, toutes les familles concernées avaient fini par accepter, sous pression, la permutation de terres proposée par l’entreprise Endesa, par le biais de la CONADI. Cimetières, sites cérémoniels et lieux sacrés ont été engloutis, bouleversant les pratiques religieuses et l’habiter. L’arrivée de travailleurs et de nouveaux propriétaires privés a introduit une logique axée sur la propriété privée, l’individualisme et l’exploitation intensive, contrastant avec le rapport à la terre des Pewenche18.

Au cœur de cette lutte de près de dix ans, le souvenir des sœurs Berta et Nicolasa Quintreman est encore vif. En 2013, Nicolasa Quintreman fut retrouvée morte, son corps flottant dans les eaux du lac artificiel du barrage de Ralco19. Elle avait déclaré qu’elle ne quitterait pas ses terres, même morte.

On peut aussi rappeler le cas de Macarena Valdés, qui luttait également contre un autre projet hydroélectrique à Panguipulli. Les circonstances de sa mort, laissant fortement présumer un féminicide maquillé en suicide, ne sont toujours pas élucidées.

Le concept de « continuum de la violence sexuelle » permet de saisir l’ampleur et la diversité des abus et violences subis par les femmes, ainsi que les liens entre domination patriarcale, racisme structurel et extractivisme.

Aujourd’hui, d’autres défenseuses territoriales continuent leur lutte malgré les menaces. C’est le cas de la machi (chaman20) Millaray Huichalaf, engagée depuis quinze ans pour la défense du fleuve Pilmaikén (Los Ríos) contre l’entreprise norvégienne Startkraft et sa centrale hydroélectrique. En août 2025, l’entreprise a ouvert les vannes du barrage sans prévenir, alors que la machi et sa communauté étaient en pleine cérémonie sur le fleuve. La crue provoquée a emporté une jeune fille et un homme qui tentait de la sauver. Depuis, Millaray Huichalaf fait de nouveau face à des intimidations policières et à une criminalisation de sa lutte.

La lutte de Julia Chuñil pour la dignité mapuche prolonge ces résistances féminines face à la prédation de leur territoire.

➤ Lire aussi | Luttes féministes en Amérique latine : penser ensemble le patriarcat et le colonialisme・Lina Álvarez-Villarreal (2023)

Ces violences extrêmes sont à analyser à l’aune du « continuum de la violence sexuelle »21. Ce concept permet de saisir l’ampleur et la diversité des abus, contraintes et violences subis par les femmes, exacerbés en contexte extractiviste, ainsi que les liens entre domination patriarcale, racisme structurel et extractivisme22. On y voit un lien avec le concept de terricide développé par Moira Millán (Puelmapu, Argentine), pour désigner un continuum de violences que subissent les Mapuche et peuples autochtones en général (écocide, génocide, épistémicide, féminicide), à travers une « matrice civilisatrice de la mort » qui affecte à la fois les terres et les corps subalternisés. Ce concept permet de mieux saisir le contexte de la disparition de Julia Chuñil.

¿ Donde està Julia Chuñil ?

Julia Chuñil se définissait comme « cheffe de famille et combattante ». Dans un documentaire, elle raconte son bonheur de prendre soin de ses animaux et de son potager, et de participer aux trafkintü (troc). Cette forme de solidarité, principalement organisée par les femmes permet de tisser des réseaux de solidarité et d’échange, et de « faire communauté » :

On partage avec les personnes, parfois d’autres communautés, on récupère nos graines, c’est important. Les graines qu’on récolte, on les échange contre des choses qu’on n’a pas. J’aime participer et ramener des boutures, des graines, de la farine, tout ce que je fais dans ma maison. Cette année on n’a pas pu l’organiser, à cause du problème qu’on a ici.23

Dirigeante mapuche, mère de 5 enfants et grand-mère de 10 petits enfants, Julia Chuñil présidait la communauté de Putreguel (Région de Los Ríos), composée de 17 familles. Depuis 2015, elle menait l’occupation et la protection d’un terrain de près de 900 hectares, dont une grande partie de forêt naturelle et cinq cours d’eau, espérant sa régularisation foncière par la CONADI (la Corporation nationale pour le développement autochtone). Elle y vivait de manière précaire, sans électricité, ni eau potable ni couverture téléphonique, et pratiquait une agriculture paysanne, de subsistance.

Le 8 novembre 2024, Julia est partie avec trois de ses chiens pour surveiller ses animaux dans les collines voisines. Seuls deux chiens sont revenus ; Julia et son jeune chien Cholito, qui ne la quittait jamais, ne furent jamais retrouvés. Aucune trace d’elle n’a été retrouvée et ses enfants, soutenus par la Fondation Escazú24, ont porté plainte pour enlèvement, évoquant la possibilité d’un féminicide politique.

Cette disparition est à replacer dans le cadre d’un long conflit foncier. Le terrain revendiqué par la communauté de Julia Chuñil faisait partie de la réforme agraire avant de passer entre les mains de propriétaires privés sous la dictature. Il comprend notamment un cimetière mapuche, où Julia souhaitait être enterrée. Après une première transaction irrégulière impliquant l’entrepreneur Juan Carlos Morstadt (descendant de colons allemands) et la banque Scotiabank, le terrain est abandonné par une première communauté à laquelle il avait été attribué. La communauté de Julia s’y est alors installé pour protéger le site, espérant que la CONADI leur transfèrerait les droits à la terre.

Lors d’un entretien, Javier Troncoso, fils de Julia Chuñil, raconte :

Ma mère n’a jamais eu de terre à elle, elle travaillait ici et là pour d’autres, elle travaillait de la vente de produits agricoles, et a réussi à s’en sortir seule. Et aujourd’hui elle se sentait épanouie parce qu’elle avait ce bout de terre, sa forêt et ses animaux. (Javier Troncoso, mai 2025)

La forêt naturelle pour les Mapuche va bien au-delà d’une ressource alimentaire ou de bois de chauffe, elle est un lieu de cueillette, notamment de plantes médicinales utilisées pour les soins quotidiens et lors de cérémonies religieuses. La forêt est profondément liée à l’habiter mapuche.

Avec l’annulation de la vente, les terres passèrent à nouveau entre les mains de J.C. Morstadt mais la CONADI n’informa pas la communauté de Julia : « On l’a su après sa disparition et Morstadt n’a jamais rendu l’argent », souligne Javier Troncoso. Depuis lors, Julia Chunil avait signalé à sa famille plusieurs menaces de l’entrepreneur, qui continuait d’abattre des arbres autochtones pour leur commercialisation. Javier ajoute : « ils ont essayé d’acheter ma mère, comme ils l’ont fait avec d’autres, et ma mère a aussi caché beaucoup de choses, elle ne voulait pas nous inquiéter ».

L’enquête a été marquée par une succession de quatre procureurs et a souffert d’un manque flagrant de continuité et de transparence. Les avocats de la famille dénoncent la fuite du dossier d’enquête vers les médias alors qu’il était confidentiel, l’absence de de moyens techniques (géoradar, drones), des perquisitions répétées, dont certaines violentes, visant la famille.

Une telle inversion du soupçon sur les victimes peut stupéfier : elle illustre pourtant la criminalisation systématique des luttes autochtones. Javier Troncoso raconte :

Ils n’enquêtent pas sur lui [Morstadt], nous sommes les principaux suspects de la disparition de ma mère maintenant. En plus de la présence quotidienne de la police, on a eu beaucoup de perquisitions, ici et chez ma sœur. Trois procureurs sont venus chez ma sœur. Ma sœur a subi chez elle une torture psychologique, on lui disait : « Allez, dis-nous où est ta mère. » C’est donc encore plus douloureux de voir toutes ces injustices que les policiers commettent à notre égard. Ils viennent encore de changer de procureur ce mois-ci. Et déjà dix jours de perquisitions domiciliaires. Il y a des enfants ici, il y a des personnes âgées, ils ont bafoué les droits des enfants. Ils ne respectent pas la loi parce que nous sommes Mapuches.

Le cas de Julia se situe dans un double contexte : celui de la criminalisation des mouvements sociaux, et particulièrement du mouvement mapuche, et celui de l’expansion de la prédation extractive sous couvert de transition énergétique.

Le 7 août 2025, cinq organisations – dont le Mouvement pour l’eau et les territoires (MAT), l’Observatoire latino-américain des Conflits environnementaux (OLCA) et la Commission éthique contre la torture – ont présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU un rapport dénonçant la vulnérabilité structurelle des défenseurs et défenseuses de l’environnement au Chili, en particulier des femmes autochtones. Le cas de Julia est effectivement replacé dans un contexte plus large, d’une part celui de la criminalisation des mouvements sociaux, et particulièrement du mouvement mapuche, et d’autre part celui de l’expansion de la prédation extractive sous couvert de transition énergétique. En 2023, vingt défenseur·euses de l’environnement ont été menacé·es au Chili, dont 65% de femmes, selon la Fondation Escazú Ahora. Cette dernière dénonce le vide juridique et éducatif concernant la reconnaissance de la figure de défenseur·euse de l’environnement. Si le président Gabriel Boric a publiquement exprimé sa préoccupation pour la disparition de Julia Chuñil et promis de poursuivre les recherches, sa déclaration n’est encore suivie d’aucune avancée notable.

Le 1er octobre 2025, près d’un an après sa disparition, les avocats de la famille de Julia Chuñil dévoilent une information d’une rare violence.

Dans un enregistrement issu d’une conversation téléphonique, J. C. Morstadt confie à son père : « Julia Chuñil, ils l’ont brûlée ». L’enregistrement a été exposé auprès d’organismes de défense des droits humains. Cette révélation insoutenable doit accélérer le processus d’enquête afin que justice soit faite. Un reportage du 12 octobre 2025, sur Canal 13, une chaîne de télévision nationale, remet en question l’activisme de Julia Chuñil au sein du mouvement mapuche et écologiste. Les journalistes insistent une fois de plus sur culpabilité de ses enfants dans son assassinat, sans preuve concrète. Ce reportage nie une fois de plus la subjectivité politique de Julia Chuñil, et, par extension des femmes autochtones.

Les trajectoires comme celle de Julia Chuñil s’inscrivent dans une histoire plus large, où les femmes mapuche jouent un rôle décisif dans les luttes pour la défense des territoires. Au-delà d’actions ancrées dans une politique du quotidien, elles traversent aussi les sphères politiques : certaines prennent part à des organisations nationales voire internationales, construisent des alliances avec des organisations non mapuche, agissent depuis les instances institutionnelles, se mobilisent pour faire valoir leurs droits, en tant que femme, et en tant qu’autochtone.

Sans la mobilisation massive de collectifs mapuche et chiliens, Julia Chuñil, aurait subi l’invisibilisation de sa vie et de sa lutte, qu’il est important de comprendre dans sa globalité. Raconter l’histoire de Julia Chuñil, c’est refuser l’oubli et l’effacement.

Image d’accueil : Affiche du Réseau des femmes autochtones pour la défense de la mer (Red de mujeres originarias por la defensa del mar). Illustration de Carla Soto Ampuero @carlawillin

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Il est souvent utilisé le terme d’activiste environnementale pour définir Julia Chuñil. Je préfère le terme de défenseuse territoriale, qui, à mon sens, est beaucoup plus englobant et imbrique les multiples dimensions de sa lutte et de son rapport au territoire.

- Adèle Blazquez et Martin Lamotte, 2024, « Prédation : l’accumulation par et dans la destruction », L’Homme, pp. 251-252.

- Pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=9sUI-Wqlyc8

- Abya Yala, terme issu des Gunas (peuple de l’actuel Panama) désigne le territoire américain avant la colonisation et est souvent traduit par « terre de pleine maturité ». Le terme s’est plus largement diffusé à partir de 1992 et des contre-célébrations du 500e anniversaire de la « découverte des Amériques ».

- Voir entre autres, son ouvrage La guerre aux femmes, trad. Irma Velez et Alicia Rinaldy, Paris, Payot, 2022.

- Nahuelpan Moreno, H. J., & Antimil Caniupan, J. (2019). « Colonialismo republicano, violencia y subordinación racial mapuche en Chile durante el siglo XX ». HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 11(21), 211‑248 ; Le Bonniec, F. (2003). « État de droit et droits indigènes dans le contexte d’une post-dictature : Portrait de la criminalisation du mouvement mapuche dans un Chili démocratique ». Amnis, 3, 1‑19.

- Reyes, R., & Nelson, H. (2014). « A Tale of Two Forests : Why Forests and Forest Conflicts Are Both Growing in Chile ». The International Forestry Review, 16(4), 379‑388.

- Baeza, C. (2012). « Multiculturalisme et construction identitaire au Chili (1990-2011) » : Critique internationale, n° 54(1), 119‑143.

- Cette loi résulte d’un « pacte » en 1989 entre le candidat de la Concertation des Partis de la Démocratie, Patricio Aylwin et des organisations autochtones, principalement mapuche. Les représentations autochtones demandaient alors la reconnaissance constitutionnelle de la plurinationalité, finalement écartée du texte. Finalement, la loi de 1993 reconnaît d’abord l’existence de trois « ethnies », dont Mapuche, et sept « communautés autochtones ». Ce n’est qu’avec la ratification tardive de la Convention 169 de l’OIT en 2008, que les autochtones sont désignés comme « peuples ». Aujourd’hui le Chili en reconnaît 12, dont le dernier en 2019, le peuple afrodescendant chilien. La loi de 1993 marque aussi le début de l’auto-identification dans les recensements. Voir l’original ici (document pdf).

- https://fundacionaylwin.cl/el-acuerdo-de-nueva-imperial/

- Idem.

- Boccara, G., & Ayala, P. (2011). « Patrimonializar al indígena. Imaginación del multiculturalismo neoliberal en Chile ». Cahiers des Amériques latines, 2011/2(67), 207‑228.

- Yuval-Davis, N. (1996). « Género y nación : Articulaciones del origen, la cultura y la ciudadanía ». Arenal. Revista De Historia De Las Mujeres, 2(3), 163‑175.

- https://www.comisionpazyentendimiento.gob.cl/

- Environ 12% de la population chilienne se considère autochtone, dont environ 80% mapuche.

- Salvador Millaleo, « Sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento », El País, 8 mai 2025.

- L’invernada désigne le site de vie et de culture coutumier des Pewenche, encore largement inscrits à ce moment-là dans l’agro-pastoralisme semi-nomade.

- Hakenholz, T. (2004). « Un peuple autochtone face à la « modernité » : La communauté Mapuche-Pewenche et le barrage Ralco (Alto Bío Bío, Chili) ». Les Cahiers d’Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux, 57(228), article 228.

- Si la thèse de l’accident semble être confirmée, les modifications environnementales et socio-culturelles provoquées par le barrage ont, d’une autre manière, participé à sa mort.

- Personne centrale du système spirituel et médicinal mapuche.

- Kelly, L.,Traduit de l’anglais par Tillous, M.(2019). « Le continuum de la violence sexuelle ». Cahiers du Genre, 66(1), 17-36.

- Hillenkamp, I., & Prévost, H. (2024). « Extractivisme et résistances paysannes dans l’agroécologie au Brésil : Une analyse de genre des conflictualités. ». Revue internationale des études du développement, 255, 41‑66.

- Trafkintü : intercambio de semillas y saberes, de Victor Gutiérrez Astete.

- https://www.escazuahorachile.cl/

L’article « Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche est apparu en premier sur Terrestres.

24.09.2025 à 19:14

Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire

Une nouvelle vague de conseils des Terrestres pour bien résister à la rentrée. Quatre livres au programme : des glaciers qui donnent le vertige, l'héritage de la lutte majeure de SOS Loire Vivante, un « manuel de dénoyade » pour s’immerger dans l’époque et un grand roman du dérèglement climatique. Bonnes lectures !

L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (6201 mots)

Beau livre · Les sources de glace · Olivier de Sépibus & Nastassja Martin

Le retrait des glaciers signe la catastrophe en cours, comme un condensé d’Anthropocène. Le livre Les sources de glaces participe de la mise en récit de ces disparitions et des luttes à naître pour ne pas qu’elles sombrent dans les oubliettes de la mauvaise conscience des Modernes.

Il faut l’avouer, en matière d’édition, le beau coûte cher, et notre conseil de lecture ne déroge pas à la règle. Si ses 37€ excèdent votre budget lecture, vous pouvez feuilleter l’ouvrage en librairie, le faire commander par votre bibliothèque ou vous le faire offrir. Mais il faut dire la beauté de l’objet, le travail d’orfèvre des éditions Paulsen, la peau duveteuse de la couverture, le chemin parfaitement maîtrisé qui serpente entre textes, poèmes et photographies.

Le regard s’égare dans l’image. On peine à saisir l’échelle, le plan, la nature même de ce que l’on voit. La verticalité parfois permet de ressaisir l’ensemble, il est immense. Par ses photos, Olivier de Sépibus nous fait sentir la texture du glacier, on effleure sa peau, poreuse, craquelée, épiderme endormi d’un dragon millénaire. Mais aussi, à mesure que l’on avance dans des séries chapitrées par la poésie magnifique de René Char, peau de chagrin : la moraine gagne, la neige brunie s’épuise en filet d’eau, il ne reste plus rien de blanc et pourtant, le glacier est là, immense, métamorphosé, mais partout présent dans la forme du vallon, la pente du pierrier.

Dans un texte dont on aurait rêvé pour Terrestres, mais qui se trouve ici dans un si bel écrin que l’on ne regrette vraiment rien, Nastassja Martin nous invite à sentir-penser le glacier comme sujet, un être animé, qui se gonfle et se dégonfle dans sa lente respiration annuelle, glisse, s’étale et dont la pulsation insuffle les battements du monde, circulant de l’océan aux sommets alpins et délivrant à tous les êtres l’eau qui les fait vivre. Le glacier renferme la mémoire du monde, et sa disparition signale les pathologies de notre civilisation.

Lorsqu’on considère le glacier comme une ressource, son épuisement inexorable invite à l’action. Si c’est un stock d’eau potable, bâchons-le pour en ralentir la fonte ; si c’est une source d’informations sur l’histoire longue de notre planète, extrayons des carottes pour les conserver dans des réfrigérateurs ; si c’est un substrat qui stabilise le sol et retient la montagne, le pompage subglaciaire pourrait offrir un répit pour les villages de l’aval. Mais si le glacier est un être avec lequel nous partageons le monde, qui nous constitue et auquel nous sommes liés de mille façons, alors cette agitation ne peut suffire. Pire, elle détourne de ce que nous devons aux êtres chers lorsqu’ils disparaissent : le recueillement, la joie de les aimer et la responsabilité de leur faire une place dans nos vies et nos mémoires pour transmettre ces liens à celles et ceux qui ne les connaîtront pas. J’ai l’impression que ce livre fait cela.

On ne « sauvera » pas les glaciers des Alpes, mais on peut faire vivre leurs fantômes afin que ces géants qui ont façonné les montagnes et ses habitants persistent sous d’autres formes. Transmettre la conscience de leur puissance, de leur majesté, quand bien même celles-ci ne se manifestent plus sous l’aspect grandiose d’une immense étendue blanche mais dans les formes modestes et surprenantes de cette vie nouvelle qui émerge et s’organise là où la glace se retire.

Comme le monument au pigeon disparu dont nous parle Aldo Leopold, mais libéré des réflexes mémoriels d’une civilisation bâtisseuse qui fige dans la pierre le souvenir de ses héros, ce livre contribue à une œuvre collective : inventer des récits et bricoler des mémoires, non pas tant pour honorer les êtres disparus que pour les garder bien vivants en nous et autour nous, comme autant de petites touches qui diffractent le sublime du paysage pour en faire un milieu plein de liens, de signes et de sens.

« Revers des sources :

pays d’amont,

pays sans biens,

hôte pelé,

je roule ma chance

vers vous »René Char, Retour amont – Poèmes

Virginie Maris

► Les sources de glace, d’Olivier de Sépibus & Nastassja Martin, Paulsen, 2025

Récit · Au pied du barrage · Martin Arnould

Première enquête dans la nouvelle ligne de la collection Domaine du possible, désormais dirigée par Anne de Malleray, le livre de Martin Arnould nous replonge dans une lutte à la fois majeure et méconnue du mouvement écologiste français : le combat, à partir de 1986, de SOS Loire Vivante contre la construction programmée de plusieurs barrages sur le haut bassin de la Loire, en particulier celui de Serre-de-la-Fare qui menaçait d’engloutir vingt kilomètres de gorges sauvages entre Goudet et Solignac-sur-Loire.

En mêlant un amour palpable des lieux avec une description minutieuse des modes d’action et de l’organisation du mouvement, quelques éléments biographiques, des anecdotes, des connaissances écologiques et hydrographiques, une mise en perspective historique, Martin Arnould parvient à nous faire à la fois sentir et comprendre la lutte, notamment l’occupation résolue du site durant cinq ans, à partir de 1988, qui a fini par contraindre l’État à renoncer d’abord au barrage de Serre-de-la-Fare en 1991, puis à l’ensemble du programme d’aménagement lourd de la Loire en 1994.

Mais il faut dire aussi à quel point le livre constitue un pari éditorial réussi, qui amorce une vraie réflexion sur les manières de raconter les luttes et les expériences de l’écologie politique, pour « nourrir la critique et outiller l’action » comme le défend le nouveau manifeste de la collection.

Autour du récit principal, qui constitue la colonne vertébrale de l’ouvrage, on sinue ainsi entre les superbes dessins de Jean-Alfredo Albert (qui disent, depuis aujourd’hui, les paysages sauvés des eaux), les photographies historiques de la lutte (qui rappellent parfois la joie drôle et rageuse de celles de la lutte des femmes de Greenham) et un entretien particulièrement émouvant entre l’éditrice, Martin Arnould et son père, Jean-François, aujourd’hui âgé de 90 ans, figure de la lutte lui aussi.

Cette composition donne au livre la puissance croisée du témoignage, forcément partiel et partial, de l’un des acteurs de la lutte, et des matériaux plus bruts, qui permettent à chacun·e de s’approprier le récit, avec ses failles, ses étonnements, ses certitudes, ses doutes, ses enthousiasmes, tout en le laissant résonner avec nos propres attachements et nos propres expériences.

Je dois d’ailleurs dire que le livre m’a d’autant plus touché que nos séminaires de travail avec le collectif de rédaction de la revue se passent souvent dans ces coins de Haute-Loire que j’ai appris à aimer, et parce que j’ai aussi tenté de me bagarrer — avec nettement moins de succès — pour défendre un autre bout de Loire, plus en aval, contre un autre grand projet stupide et destructeur.

Ce côté « ouvert » d’un livre-matériaux et sa rencontre avec ma propre expérience affective et militante a d’ailleurs fait naître une interrogation — mais vos lectures feront certainement émerger d’autres questions !

Pour ma part, je n’arrête pas de me demander comment les militant·es de SOS Loire Vivante ont pu échapper à ce qui est aujourd’hui le quotidien de toute opposition à un grand projet, à savoir la violence policière constante, les expulsions du moindre début d’occupation, le fichage par les services de renseignement, bref la répression méthodique.

Le récit de la lutte n’est certes pas exempt de violence, avec notamment des incendies et des coups de fusil de la part des partisans du projet. Elle est aussi hantée par l’ombre du meurtre de Vital Michalon, tué en 1978 par la grenade d’un gendarme lors d’une manifestation antinucléaire à Creys-Malville, traumatisme durable du mouvement écologiste français.

Mais comme le concède Arnould avec un étonnement rétrospectif, les Premiers ministres successifs, de gauche comme de droite, de Rocard à Balladur, tous ont eu « l’obligeance de ne jamais envoyer les gendarmes mobiles, comme Jean-Marc Ayrault le fera à Notre-Dame-des-Landes ou Manuel Valls à Sivens » (p. 91). Pourquoi cette retenue ? Faut-il, comme semble le faire parfois l’auteur, chercher l’explication dans les formes d’organisation particulière revendiquées par SOS Loire Vivante (non-violence totale, composition politique très large, alliance avec de grandes ONG comme le WWF) ? Ou bien doit-on plutôt attribuer cette relative paix policière à un contexte politique particulier, un moment où, peut-être, le capitalisme n’a pas pleinement conscience de la menace existentielle qu’une écologie politique conséquente constitue pour lui ?

Le livre, par sa construction, laisse élégamment la question en suspens : à nous d’y réfléchir ! Ce faisant, il se place à l’endroit le plus juste pour raconter aujourd’hui un combat comme celui de Loire Vivante. Tout en contribuant à garder vivace la mémoire d’une lutte, il maintient cette mémoire ouverte : comme une matière à inspiration autant qu’à discussion.

Aurélien Gabriel Cohen

► Au pied du barrage de Martin Arnould, Actes Sud, 2025

Essai · Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines · Alexis Pauline Gumbs

Ce n’est pas vraiment un recueil de poésie, ni un récit de « nature writing » à la première personne, et pas un pamphlet antispéciste non plus. Non noyées est un peu tout ça, et aussi autre chose : un « manuel de dénoyade » pour respirer dans des conditions irrespirables qui explore dix-neuf « leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines » (le féminin générique est employé à travers le livre). S’auto-définissant comme « semeuse de troubles queer noire, évangéliste de l’amour et cousine aspirante de tous les êtres sensibles », Alexis Pauline Gumbs s’est imposée ces dernières années comme une penseuse incontournable des féminismes Noires, de l’écologie, et des maternités radicales.

Du « droit à l’obscurité » inspiré de la baleine à bec, aux pratiques d’alimentation collectives et circulaires des raies manta, en passant par l’abandon confiant des dauphins-pandas qui s’échouent sur les rivages, certains que la marée les ramènera à la mer, l’autrice tisse habilement savoirs naturalistes et poésie pour décrire les existences étonnamment queer, féroces, et parfois ludiques des mammifères de la mer. Au-delà des dualismes stériles – entre spirituel et politique, masculin et féminin (jusque dans le choix des polices de caractères, qui explorent une écriture dégenrée), elle pratique « l’art de l’identification » : non pas un geste de nomination, de capture ou de classification d’autres espèces, mais un mouvement par lequel on se reconnaît en elles, et avec elles.

Celles et ceux qui s’attendent à trouver ici un manifeste antiraciste pour une justice interespèces rigoureusement argumenté risquent d’être désorientés, peut-être même irrités, par l’absence de direction programmatique, par la pluie de « je t’aime » qui émaillent le texte, et par la primauté accordée à la résonance sensible plutôt qu’à la critique acérée. Pour reprendre le titre de la célèbre invitation d’Audre Lorde à nommer ce qui est structurellement invisibilisé, coulé et marginalisé, la poésie n’est pourtant pas un luxe, et encore moins quand elle rend hommage aux héritages des féministes Noires et qu’elle nous permet de nous identifier « avec une personne qui appartient soi disant à une autre espèce ». Encore faut-il accepter de ralentir. Et là encore, nous pouvons apprendre des mammifères marines : la phoque commune, lorsqu’elle plonge, peut faire tomber les battements de son cœur à trois, parfois quatre par minute (leçon 17).

Les dessins de Maya Mihindou sont d’une puissance radieuse, et à eux seuls, justifient qu’on ouvre le livre et qu’on s’y attarde – des baleines, des bateaux, des racines, des bulles et des sirènes s’entrelacent, nagent, s’affrontent, et résistent, évoquant la mue, la fugitivité, le souffle et la guérison – c’est magnifique, ça fait songer, et, comme dirait l’ami à qui j’ai envoyé des photos du livre par message, « purée, ça donne tellement envie de se faire tatouer » !

Léna Silberzahn

► Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs,

Burn~Août / Les liens qui libèrent, 2024

Roman · Le Déluge · Stephen Markley

Le roman de Stephen Markley intitulé Le Déluge, paru aux États-Unis en 2022, prend la forme d’une fresque sociale et politique décrivant les affres d’une civilisation prise dans la tourmente du réchauffement climatique.

Situé dans le contexte géopolitique des États-Unis, le décor dressé par l’auteur au début du roman est des plus réalistes. On y retrouve ce qui semble de plus en plus, aujourd’hui, former le tissu de nos vies quotidiennes et de notre actualité médiatique : multiplication des catastrophes écologiques, montée de la violence et du fascisme, développement des technologies numériques, de l’IA et des systèmes de surveillance.

Sur une période temporelle allant de 2013 à 2039, on suit les trajectoires de personnages mis à l’épreuve de ces bouleversements et de leurs conséquences sur les plans intime, social et politique. Des liens, frictions, échos ou dépendances se nouent entre les vies de Tony, climatologue menacé de mort pour ses travaux sur la fonte des glaces arctiques ; de Keeper, jeune prolétaire drogué et désœuvré devenu le jouet involontaire de groupes terroristes ; d’Ashir, ingénieur informaticien qui construit des systèmes de modélisation prédictifs pour tenter de limiter les effets de la crise climatique ; de Murdock, ancien démineur de l’armée américaine recruté par un groupe de saboteurs ; de Kate, jeune militante transformée en égérie internationale de la lutte écologique ; de Jackie, publicitaire BCBG avide d’ascension sociale, prête à vendre son âme aux lobbys pétroliers et industriels pour empêcher le vote d’une loi sur le climat ; ou encore celle du « Pasteur », ancien acteur hollywoodien converti à l’évangélisme qui utilise les réseaux sociaux et la réalité virtuelle pour diffuser massivement son message d’apocalypse.

Quelles réponses chacune de ces trajectoires tente d’apporter aux bouleversements engendrés par le réchauffement climatique, pour le meilleur comme pour le pire ? Markley nous fait entrer dans la tête de chaque personnage pour suivre les mouvements et métamorphoses qui s’opèrent en lui au cours du temps et face aux événements, tout en explorant les effets de résonance ou de rétroaction à distance qui se produisent entre ces lignes de vie, tissant la toile d’une intrigue complexe, prise dans les soubresauts d’une Terre en éruption.

La montée se fait tout en crescendo, augmentant en proportion du déchaînement et de la multiplication des catastrophes écologiques – montée des eaux, méga-feux, sécheresses, ouragans, tempêtes -, exacerbant les inégalités, les dominations de classe, la déshumanisation technologique et le racisme qui déchirent la société américaine contemporaine.

À mesure que l’étau climatique se resserre, toutes ces vies se trouvent emportées dans le mouvement d’une spirale collective infernale au sein de laquelle elles ne cessent de se débattre et de chercher des issues. La montée en puissance des catastrophes écologiques nourrit une angoisse grandissante et une désagrégation du corps social, se traduisant par la montée de politiques techno-sécuritaires et autoritaires qui ne font, en retour, qu’accroître les violences et les destructions.

Le roman tire sa force de la description progressive et minutieuse, quasi-scientifique, de la complexité des ressorts, à la fois politiques, économiques, sociaux et psychologiques, qui participent à la formation de cette spirale infernale. Il déplie aussi la palette des choix qui s’offrent à nous aujourd’hui pour tenter d’y répondre et leurs possibles conséquences sur notre avenir commun : transformation sociale, réforme politique, quête eschatologique, sacrifice apocalyptique ou repli identitaire violent. Sa lecture peut indéniablement susciter de l’éco-anxiété, tant la dystopie qui s’y dessine semble réaliste, fidèle portrait d’un ensemble de tendances à l’œuvre dans notre monde contemporain.

Mais il est aussi possible de le voir comme une œuvre cathartique, réveillant et explorant toutes les émotions de pitié et de terreur que peuvent susciter les bouleversements de notre époque, moins pour condamner les lecteurs à la passivité et à l’inaction que pour leur donner les moyens d’appréhender un réel de plus en plus complexe, en révélant les tensions, contradictions, et ambivalences de notre nouvelle condition.

Sophie Gosselin

► Le Déluge de Stephen Markley, Albin Michel, 2024 (traduit de l’américain par Charles Recoursé)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci

!

L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.

05.09.2025 à 10:38

La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique

Penser ensemble Gaza et le climat ? Oui, car tout se tient comme le défend ici Hamza Hamouchene, qui retrace l’écocide au long cours derrière le génocide en cours. Après la destruction de l’agriculture et l’accaparement de l’eau, les projets énergétiques d’Israël jettent une lumière crue sur l’impérialisme extractiviste à l’œuvre dans la logique coloniale.

L’article La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (13475 mots)

Cet article est basé sur un chapitre du livre collectif Rising for Palestine : Africans in Solidarity for Decolonisation and Liberation (« Se soulever pour la Palestine : les Africain·es solidaires de la décolonisation et de la libération »), édité par Raouf Farah et Suraya Dadoo, à paraître aux éditions Pluto Press début 2026.

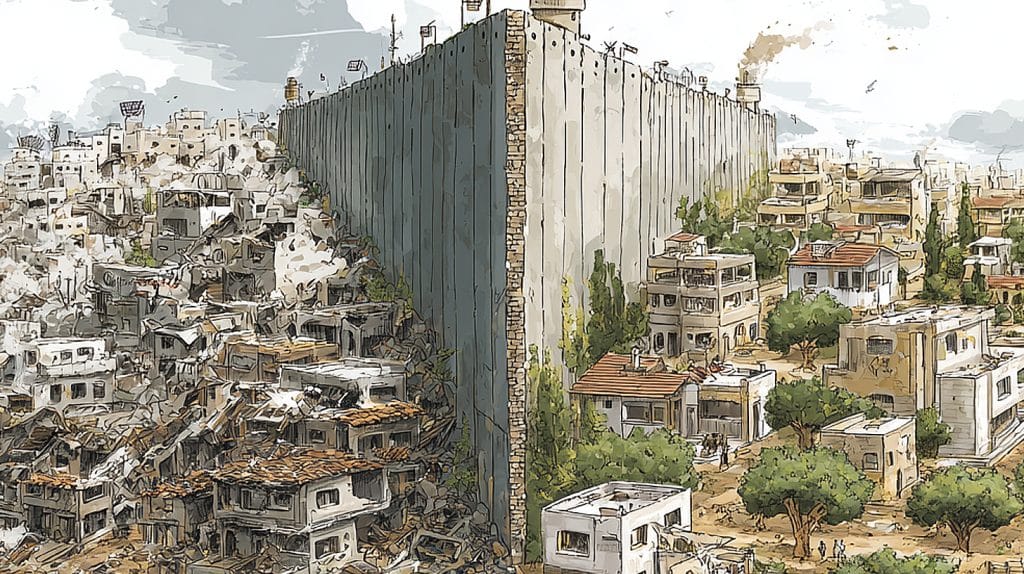

À première vue, il peut sembler inapproprié, voire déplacé, d’aborder les enjeux climatiques et écologiques alors qu’un génocide se déroule actuellement à Gaza. Mais il ne s’agit pas seulement d’un génocide ; on assiste également à un écocide, voire à ce que certain·es décrivent comme un holocide, c’est-à-dire l’anéantissement délibéré d’un tissu social et écologique dans son intégralité. La bande de Gaza est jonchée de plus de 40 millions de tonnes de débris et de matériaux dangereux, qui recouvrent pour la plupart des restes de corps humains. Au début de l’année 2024, une grande partie des terres agricoles de Gaza était déjà ravagée, après que les vergers, les serres et les cultures de subsistance ont été anéantis par les bombardements incessants. Les oliveraies et les fermes ne sont plus qu’un tas de terre et de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, tandis que l’eau de mer au large de Gaza est saturée d’eaux usées et de déchets, après qu’Israël a coupé l’alimentation en électricité et détruit les stations d’épuration.

Saisir l’ampleur de la dévastation écologique que génère le génocide commis par Israël permet de mettre en évidence les nombreuses interconnexions entre la crise climatique et écologique et la lutte pour la libération de la Palestine. Il ne peut y avoir de véritable justice climatique à l’échelle mondiale sans la libération du peuple palestinien, de même que cette lutte de libération est intrinsèquement liée à la survie de la terre et de l’humanité.

Les propos qui vont suivre cherchent à démontrer que la destruction des écosystèmes opérée par Israël est en lien direct avec la violence coloniale que l’État hébreu déploie en Palestine, et qui a atteint son paroxysme avec le génocide en cours. Nous cherchons ici à démontrer que les dommages environnementaux ont constitué, dès le départ, un aspect essentiel du système de domination coloniale sioniste, et comment ces dégradations ont constitué un outil pour contrôler et anéantir. Par la suite, la présente analyse abordera des enjeux cruciaux tels que la vulnérabilité climatique disproportionnée imposée aux Palestinien·nes, le déploiement par Israël de stratégies d’éco-blanchiment et d’éco-normalisation pour camoufler sa stratégie d’occupation et d’apartheid, ainsi que l’écocide en cours à Gaza et la place d’Israël dans le régime du capitalisme fossile mondial. Enfin, nous évoquerons la résistance du peuple palestinien à travers des pratiques enracinées dans le respect de la terre et des cultures, qui promeuvent non seulement un rejet de la domination mais également une conception particulière de la justice environnementale, ancrée dans les luttes de libération.

Orientalisme environnemental

Israël a toujours décrit la Palestine d’avant 1948 comme un territoire vide et désertique, contrastant avec l’oasis florissante promise par la création de l’État d’Israël. Ce discours environnemental raciste dépeint les peuples autochtones de Palestine comme des sauvages qui négligent, voire détruisent les terres sur lesquelles ces populations vivent depuis des millénaires. Cette perspective environnementale n’est pas nouvelle, ni même propre au colonialisme israélien. En invoquant le concept d’« orientalisme environnemental », la géographe Diana K. Davis souligne que dans l’imaginaire anglo-européen du 19ᵉ siècle, les milieux naturels dans le monde arabe ont souvent été représentés comme « dégradés d’une certaine façon », ce qui impliquait la nécessité d’une intervention pour les améliorer, les restaurer, les normaliser et les réparer1.

L’idéologie sioniste de la Rédemption de la terre se reflète dans le discours construit autour des projets de boisement menés par le Fonds national juif (FNJ), une organisation parapublique israélienne. Le FNJ a cherché à recouvrir les vestiges matériels et symboliques des 86 villages palestiniens détruits lors de la Nakba en ayant recours au boisement2. Sous couvert de politiques de conservation, l’organisation a instrumentalisé la plantation d’arbres pour dissimuler la réalité des déplacements massifs de populations liés à la colonisation, du nettoyage ethnique, de la destruction de l’environnement et de la dépossession, tout en créant de nouveaux paysages destinés à remplacer les paysages autochtones.

La chercheuse Ghada Sasa décrypte avec brio ces pratiques éco-coloniales, qu’elle décrit comme relevant d’un colonialisme « vert », c’est-à-dire l’appropriation par Israël de concepts environnementalistes pour éliminer la population palestinienne autochtone et accaparer ses ressources. Elle décrit comment l’État hébreu utilise les classifications et appellations de préservation de l’environnement (parcs nationaux, forêts et réserves naturelles) pour justifier l’accaparement des terres et empêcher le retour des réfugié·es palestinien·nes, dans le but de vider la Palestine de son essence historique pour judaïser et européaniser son territoire, en effaçant l’identité palestinienne et en éliminant la résistance à l’oppression coloniale. Ces pratiques servent également à « écologiser » l’image de l’État d’Israël dans un contexte d’apartheid3.

Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste.

L’eau fait partie des ressources qu’Israël accapare en Palestine. Peu après la création de l’État d’Israël en 1948, le FNJ a asséché le lac Hula et les zones humides environnantes dans le nord de la Palestine historique4, au prétexte que cela était nécessaire pour agrandir les surfaces agricoles. Or, non seulement le projet n’a pas permis de dégager des terres agricoles « productives » pour les colons juif·ves européen·nes nouvellement arrivé·es, mais cela a également causé des dommages environnementaux considérables, en décimant des espèces végétales et animales essentielles4 et en polluant les eaux se déversant dans la mer de Galilée (lac de Tibériade), ce qui a eu un impact sur la qualité de l’eau du fleuve Jourdain en aval5. À peu près à la même période, la compagnie nationale des eaux israélienne Mekorot a commencé à détourner les eaux du Jourdain vers les colonies et les villes côtières israéliennes, ainsi que vers les colonies juives installées dans le désert du Naqab (Néguev)6. À la suite de l’occupation par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, le pompage des eaux du Jourdain s’est intensifié. Aujourd’hui, le fleuve n’est plus qu’un ruisseau pollué par les déchets et les eaux usées, en particulier sa section en aval7.

Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste. Le colonialisme de peuplement est une forme de domination qui vient violemment perturber les relations des peuples avec leur environnement, en ce qu’il « fragilise stratégiquement la survivance collective des communautés autochtones sur leurs terres8 ». Vu sous cet angle, le colonialisme de peuplement s’apparente à une domination écologique, car il efface les relations essentielles qu’entretiennent les peuples autochtones avec leurs milieux naturels pour imposer des modèles écologiques coloniaux. Comme le fait remarquer Kyle Whyte, « les populations de colons s’efforcent de créer leurs propres écosystèmes en éradiquant les écosystèmes autochtones, ce qui exige souvent d’introduire d’autres ressources et d’autres êtres vivants9 ». À cet égard, la chercheuse Shourideh Molavi affirme elle aussi que la violence coloniale est « avant tout une violence écologique », une tentative de remplacer un écosystème par un autre. Ce point de vue est partagé par l’architecte Eyal Weizman, qui soutient que « l’environnement constitue l’un des instruments du racisme colonial, sur lequel on s’appuie pour accaparer les terres, renforcer les lignes de siège et perpétuer la violence10 ». Weizman observe qu’en Palestine, « la Nakba revêt également une dimension environnementale moins connue, à savoir le bouleversement global de l’environnement, de la météo, des sols ; la perturbation du climat local, de la végétation et de l’atmosphère. La Nakba est un processus de changement climatique imposé par la colonisation.10 »

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Prise de terre et Terre promise : sur l’État colonial d’Israël » d’Ali Zniber, août 2024.

La crise climatique en Palestine

Dans ce contexte où l’État israélien est responsable de la dégradation des milieux naturels en Palestine, la population palestinienne est aujourd’hui confrontée à l’intensification de la crise climatique à l’échelle mondiale. D’ici la fin du siècle, les précipitations annuelles dans la région pourraient diminuer de 30 % par rapport à la période 1961-199011. Le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit une augmentation des températures de 2,2 à 5,1 °C, ce qui entraînera des perturbations climatiques aux effets potentiellement catastrophiques, notamment une accélération de la désertification12. L’agriculture, qui constitue la clé de voûte de l’économie palestinienne, s’en trouvera profondément impactée. Le raccourcissement des saisons de croissance des cultures et l’augmentation des besoins en eau entraîneront une hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui constitue une menace pour la sécurité alimentaire.

La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide. Comme l’a souligné Zena Agha13, ces violences exercées sur le temps long expliquent pourquoi les conséquences de la crise climatique affecteront, et affectent déjà les populations israélienne et palestinienne des Territoires palestiniens occupés (TPO) de manière profondément asymétrique. Ainsi, tandis que l’occupation continue d’empêcher les Palestinien·nes d’accéder aux ressources et de développer des infrastructures et des stratégies d’adaptation, Israël fait partie des pays les moins vulnérables au changement climatique dans la région, et des mieux préparés pour y faire face. Ainsi, en accaparant, pillant et en exerçant un contrôle sur la plupart des ressources disponibles en Palestine, des terres à l’eau en passant par l’énergie, Israël est en mesure de développer des technologies susceptibles d’atténuer certains des effets du changement climatique, aux dépens des travailleur·euses palestinien·nes et avec le soutien actif des puissances impérialistes. Pour résumer, les capacités d’adaptation au changement climatique sont profondément asymétriques entre Israël et la Palestine, et ces capacités sont déterminées en fonction de la race, de la religion, du statut juridique et des hiérarchies coloniales. On parle alors d’apartheid climatique, ou éco-apartheid14.

La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide.

La question de l’accès à l’eau illustre parfaitement cette situation profondément inégalitaire. Contrairement aux pays voisins, la région située entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée ne souffre pas de pénuries d’eau. Pourtant, les populations palestiniennes de Cisjordanie et de Gaza sont affectées de manière chronique par une crise de l’accès à l’eau, en raison de la primauté donnée aux populations juives imposée par l’occupation, et de l’apartheid pratiqué autour des infrastructures hydrauliques. Depuis le début de l’occupation de la Cisjordanie en 1967, l’État d’Israël a monopolisé les sources d’eau douce, une pratique légitimée par les accords d’Oslo II en 1995, qui ont accordé à Israël le contrôle d’environ 80 % des ressources en eau présentes sur le territoire cisjordanien. Alors qu’Israël a perfectionné ses technologies de gestion des eaux et généralisé l’accès à l’eau de part et d’autre de la « Ligne verte », il devient de plus en plus difficile pour les Palestinien·nes d’accéder aux ressources en eau en raison de l’apartheid, de l’accaparement des terres et des dépossessions. En effet, l’État hébreu contrôle les sources d’eau douce, impose des quotas d’approvisionnement stricts à la population palestinienne, interdit tous les projets d’aménagement, tels que la création de puits, et a détruit à de nombreuses reprises des infrastructures d’approvisionnement en eau mises en place par les Palestinien·nes. En conséquence, la population juive israélienne installée entre le Jourdain et la Méditerranée dispose d’abondantes ressources en eau, grâce à l’accaparement et aux technologies de dessalement de l’eau de mer, tandis que la population palestinienne est confrontée à des pénuries chroniques qui s’aggraveront sous l’effet du changement climatique.

Les disparités sont frappantes : la consommation quotidienne d’eau par habitant·e en Israël était de 247 litres en 2020, soit plus de trois fois les 82,4 litres dont dispose quotidiennement chaque Palestinien·ne de Cisjordanie15. Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes. En outre, dans les colonies israéliennes illégales sont consommés jusqu’à 700 litres d’eau par personne et par jour, notamment pour entretenir des équipements de luxe comme les piscines et les gazons, tandis que certaines communautés palestiniennes, qui ne sont pas rattachées au réseau de distribution d’eau, survivent avec à peine 26 litres par personne et par jour. Ceci est proche de la moyenne dans les zones sinistrées et bien moins que la quantité d’eau suffisante pour les besoins personnels et domestiques, soit entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par jour, préconisés par les Nations Unies et l’OMS16. En 2015, seuls 50,9 % des ménages cisjordaniens bénéficiaient d’un accès quotidien à l’eau, tandis qu’en 2020, l’ONG israélienne B’Tselem estimait que seulement 36 % des Palestinien·nes de Cisjordanie jouissaient d’un accès à l’eau stable tout au long de l’année, avec un approvisionnement en eau disponible moins de 10 jours par mois pour 47 % d’entre elles et eux.

Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes.

La situation est pire encore à Gaza. Même avant le génocide actuel, seuls 30 % des ménages disposaient d’un accès quotidien à l’eau, un chiffre qui a fortement chuté depuis le début de l’offensive israélienne17. L’État d’Israël ne se contente pas de bloquer l’approvisionnement en eau propre et en quantité suffisante dans l’enclave de Gaza, il empêche également la construction ou la réparation d’infrastructures de gestion des eaux en bloquant l’acheminement des matériaux nécessaires. Les conséquences sont dramatiques : avant le début du génocide, 90 à 95 % de l’eau à Gaza était impropre à la consommation et inutilisable pour l’irrigation18. La pollution de l’eau était à l’origine de plus de 26 % des maladies signalées et constituait l’une des premières causes de mortalité infantile, responsable de plus de 12 % des décès d’enfants gazaouis19. En février 2025, alors que la violence génocidaire se poursuit et que la famine s’aggrave, Oxfam estimait l’eau disponible à Gaza à 5,7 litres d’eau par jour et par personne20.

Dans un tel contexte de restrictions de l’accès à l’eau, les impacts du changement climatique sur la qualité et la disponibilité de l’eau seront dévastateurs, en particulier à Gaza.

Éco-normalisation et greenwashing à l’ère des énergies renouvelables

Face à l’escalade des tensions liées à l’eau, à l’environnement et au climat auxquelles sont confronté·es les Palestinien·nes, Israël se présente pourtant comme le champion des technologies vertes, du dessalement d’eau de mer et des projets d’énergie renouvelable, déployés en Palestine occupée et ailleurs. En se targuant d’être un pays développé et engagé pour le climat au milieu d’un Moyen-Orient aride et régressif, l’État hébreu utilise son image « écolo » pour justifier sa politique coloniale de dépossession, blanchir son régime de colonisation et d’apartheid et pour occulter les crimes de guerre commis contre le peuple palestinien. Les accords d’Abraham signés avec les Émirats arabes unis (EAU), Bahreïn, le Maroc et le Soudan en 2020 ont permis de renforcer cette image, de même que d’autres accords conclus pour la mise en œuvre conjointe de projets environnementaux autour des énergies renouvelables, de l’agro-industrie et de l’eau. Il s’agit d’une manifestation de l’éco-normalisation, qui consiste à utiliser une forme d’« écologisme » pour blanchir et normaliser les oppressions et injustices environnementales engendrées dans le monde arabe et ailleurs21.

Officialisée en décembre 2020, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël est issue d’un accord entre deux puissances occupantes et facilité par leur protecteur impérial (les États-Unis, sous la houlette de Donald Trump), par lequel Israël et les États-Unis ont également reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Depuis lors, les investissements et les accords réalisés par Israël au Maroc se sont multipliés, en particulier dans les secteurs de l’agroalimentaire et des énergies renouvelables.

Le 8 novembre 2022, lors de la COP 27 organisée à Charm el-Cheikh, la Jordanie et Israël ont signé un protocole d’accord sous l’égide des Émirats arabes unis, afin de poursuivre une étude de faisabilité pour deux projets interconnectés, nommés Prosperity Blue et Prosperity Green, qui constituent les deux pôles du projet global Prosperity. En vertu de cet accord, la Jordanie achètera 200 millions de mètres cubes d’eau par an à une station israélienne de dessalement d’eau de mer située sur la côte méditerranéenne, dans le cadre du projet Prosperity Blue. Cette station sera alimentée par une centrale solaire de 600 mégawatts (MW) installée en Jordanie (projet Prosperity Green), qui sera construite par Masdar, une entreprise publique émiratie spécialisée dans les énergies renouvelables. La rhétorique philanthropique déployée autour du projet Prosperity Blue masque la réalité du pillage des ressources en eau en Palestine orchestré par Israël depuis des dizaines d’années, comme nous l’avons vu plus haut, et permet à l’État hébreu de nier sa responsabilité dans les pénuries d’eau qui touchent toute la région, tout en se présentant comme un agent de la protection de l’environnement et de la maîtrise des technologies liées à l’eau. L’entreprise Mekorot, actrice majeure des activités de dessalement d’eau de mer en Israël, se positionne comme un leader mondial dans ce domaine, en partie grâce à la propagande israélienne d’éco-blanchiment. Les bénéfices générés par l’entreprise financent à la fois ses propres opérations, ainsi que l’apartheid de l’eau exercé par le gouvernement israélien à l’égard de la population palestinienne.

En août 2022, la Jordanie a rejoint le Maroc, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, Bahreïn et Oman en signant un autre protocole d’accord avec deux entreprises israéliennes de production d’énergie, Enlight Green Energy (ENLT) et NewMed Energy, afin de mettre en œuvre des projets d’énergie renouvelable dans toute la région, notamment dans les domaines de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne et du stockage de l’énergie. Ces initiatives renforcent l’image d’Israël en tant que plaque tournante de l’innovation en matière d’énergies renouvelables, tout en lui permettant de poursuivre son projet de colonisation et d’étendre son influence géopolitique dans la région. L’objectif est d’intégrer Israël aux sphères énergético-économiques du monde arabe en lui conférant une position dominante, et en créant de nouvelles dépendances qui renforcent la dynamique de normalisation et présentent l’État hébreu comme un partenaire indispensable. Face à l’aggravation des crises écologique et climatique, les pays qui dépendent de l’énergie, de l’eau ou des technologies contrôlées par Israël pourraient en venir à considérer que la lutte de libération des Palestinien·nes passe au second plan, cherchant avant tout à sécuriser leur propre accès à ces ressources.

Plutôt que de considérer le monde arabe comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste.

L’implication d’entreprises des pays du Golfe, telles que la société saoudienne ACWA Power et l’émiratie Masdar dans ces projets coloniaux met en évidence une caractéristique structurelle majeure du monde arabe. Plutôt que de considérer la région comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste. Non seulement les pays du Golfe sont nettement plus riches que leurs voisins, mais ils participent également à la capture et la ponction de la plus-value à l’échelle régionale, reproduisant ainsi les dynamiques d’extraction, de marginalisation et d’accumulation par dépossession qui caractérisent les relations entre les centres impériaux et leurs périphéries.

Croisade contre la nature et écocide à Gaza

Les crimes horribles qu’Israël commet actuellement contre la population et les milieux naturels à Gaza sont le prolongement d’une offensive de longue date qui continue de s’intensifier, comme le souligne Shourideh C. Molavi dans son livre Environmental Warfare in Gaza. En rejetant l’idée que l’environnement ne serait que le décor inerte du conflit, Molavi montre comment les pratiques coloniales de l’État d’Israël instrumentalisent les composantes environnementales pour mener une guerre militaire à l’intérieur, et autour de la bande de Gaza10. Dans cette guerre, la destruction des zones résidentielles va de pair avec la dévastation des espaces agricoles à Gaza.

En ravageant des terres, en imposant aux agriculteur·trices palestinien·nes des restrictions sur les types et la taille des cultures autorisées, et en éradiquant pratiquement toutes les oliveraies et les plantations traditionnelles d’agrumes, Israël déploie à Gaza une violence d’ordre écologique. Outre les incursions et les massacres à répétition, les bulldozers israéliens traversent régulièrement la bande de Gaza pour décimer les cultures et détruire les serres agricoles. Comme cela a été documenté par le groupe de recherche londonien Forensic Architecture, l’État hébreu a petit à petit étendu la superficie de son no-man’s land militarisé, dite « zone tampon », le long de la frontière orientale de Gaza.

Depuis 2014, Israël a également recours à un arsenal chimique pour pulvériser régulièrement des herbicides toxiques au moyen d’avions pulvérisateurs qui détruisent les plantations agricoles palestiniennes sur de vastes portions de territoire dans l’enclave de Gaza22. Le ministère palestinien de l’agriculture estime qu’entre 2014 et 2018, les pulvérisations aériennes d’herbicides ont endommagé plus de 13 kilomètres carrés de terres agricoles à Gaza23. Mais les impacts de ces produits chimiques ne se limitent pas aux cultures ; en effet, l’ONG palestinienne de défense des droits humains Al-Mezan a averti que le bétail consommant des plantes contaminées chimiquement pourrait représenter un danger pour la santé humaine via la chaîne alimentaire24.

À Gaza, les colonisateur·trices sont engagé·es depuis longtemps dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.

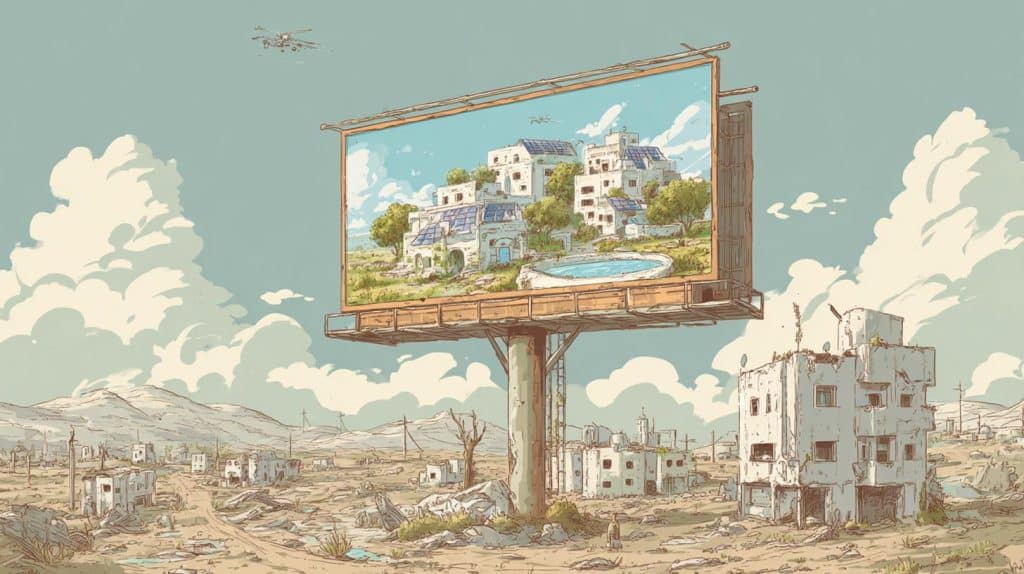

Avant même le début du génocide, ces pratiques avaient ravagé des parcelles entières de terres arables, privant les agriculteur·trices gazaoui·es de leurs moyens de subsistance tout en offrant à l’armée israélienne une meilleure visibilité pour cibler à distance et mener des attaques meurtrières25. En conséquence, et contrairement aux vastes cultures irriguées de fraises, de melons, d’herbes aromatiques et de choux qui prospèrent dans les colonies israéliennes avoisinantes, les terres agricoles de Gaza semblent stériles et sans vie, non pas par nature mais à dessein. Au lieu de « faire fleurir le désert », les colonisateur·trices sont engagé·es dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.

C’est dans ce contexte de reconfiguration brutale du paysage biopolitique de Gaza (et de la Palestine historique dans son ensemble) par la colonisation qu’a eu lieu l’attaque du Hamas du 7 octobre. Depuis, les crimes commis par Israël à Gaza peuvent désormais être qualifiés d’écocide. L’étendue des dommages sur le territoire n’a pas encore été documentée, et les statistiques sont rapidement dépassées à mesure que l’État hébreu perpétue le génocide. On peut néanmoins citer ici quelques faits établis.

Comme le montre le groupe de recherche Forensic Architecture, dont les analyses s’appuient sur des images satellite, depuis le mois d’octobre 2023, les forces israéliennes ont systématiquement pris pour cible des vergers et des serres, dans une volonté délibérée de commettre un écocide et d’aggraver la famine catastrophique qui sévit actuellement à Gaza, et qui s’inscrit dans une stratégie plus large consistant à priver la population palestinienne des ressources dont elle a besoin pour survivre25. En mars 2024, environ 40 % des terres de Gaza utilisées pour la production agro-alimentaire avaient été ravagées, tandis que près d’un tiers des serres avaient été détruites, un chiffre qui s’élève à 90 % dans le nord et environ 40 % autour de la ville de Khan Younis25, au sud de la bande de Gaza. En outre, l’analyse des images satellite transmises au journal The Guardian en mars 2024 montre qu’à cette date, près de la moitié de la couverture arborée et des terres agricoles de Gaza avaient été anéanties, notamment par l’usage illégal de phosphore blanc. Comme le décrit un article du Guardian, les oliveraies et les fermes ont été réduites à des tas de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, et l’air est pollué par la fumée et les particules toxiques26. Il est très probable que la situation se soit considérablement aggravée depuis la rédaction de ces articles.

La rupture de l’approvisionnement en eau constitue l’une des facettes les plus meurtrières de l’écocide perpétré par Israël à Gaza. Avant même le début du génocide, environ 95 % des ressources en eau de l’unique nappe phréatique de Gaza étaient contaminées et impropres à la consommation ou à l’irrigation, conséquence du blocus inhumain et des attaques régulières commises par Israël pour empêcher la création et la réparation d’infrastructures de gestion des eaux et d’usines de dessalement. Depuis octobre 2023, les installations et les infrastructures hydrauliques à Gaza ont été totalement détruites, ce qui a entraîné une rupture de l’approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées. Cette situation provoque de nombreux cas de déshydratation et des maladies, comme la typhoïde.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant » » par le Forum palestinien d’agroécologie, février 2025.

Outre les destructions directes causées par les attaques militaires, le manque de combustible a contraint les habitant·es de Gaza à abattre des arbres pour pouvoir cuisiner ou se chauffer, ce qui vient aggraver la raréfaction des arbres dont souffre actuellement le territoire. En parallèle, même les sols qui subsistent sont menacés par les bombardements israéliens et les destructions. Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), bombarder des zones peuplées de manière intensive génère une contamination des sols et des eaux souterraines sur le long terme, à cause de l’afflux de munitions et parce que les bâtiments effondrés libèrent des substances dangereuses telles que l’amiante, des produits chimiques industriels et du carburant dans l’air, les sols et les eaux souterraines27. En juillet 2024, le PNUE estimait que les bombardements avaient généré plus de 40 millions de tonnes de débris et de substances nocives, recouvrant pour la plupart des restes humains. Il faudra 15 ans pour déblayer les décombres de Gaza, pour un coût qui pourrait s’élever à plus de 600 millions de dollars28.

L’écocide perpétré par Israël à Gaza s’étend jusqu’à la mer et au-delà, la côte méditerranéenne étant désormais saturée d’eaux usées et de déchets. Après qu’Israël a coupé l’approvisionnement en carburant de Gaza après le 7 octobre, les coupures d’électricité ont empêché le pompage des eaux usées vers les stations d’épuration, et 100 000 mètres cubes par jour d’eaux usées ont été déversés dans la Méditerranée. Outre la destruction des infrastructures sanitaires, les attaques contre les hôpitaux et le personnel de santé, et les restrictions sévères imposées à l’entrée de fournitures médicales sur le territoire, cette situation a créé les conditions « parfaites » propices à l’apparition de maladies infectieuses, telles que le choléra, et à la résurgence de maladies autrefois éradiquées par la vaccination, comme la polio29.

La longue liste des destructions décrites dans les paragraphes précédents ont conduit de nombreux expert·es et observateur·trices à affirmer que les attaques répétées d’Israël contre les écosystèmes à Gaza ont rendu le territoire invivable.

« Le génocide et les actes barbares perpétrés contre le peuple palestinien sont ce qui attend ceux qui fuient les Suds à cause de la crise climatique… Ce dont nous sommes témoins à Gaza est une répétition du spectacle de l’avenir. »

Gustavo Petro, président de la Colombie

La Palestine contre l’impérialisme américain et le capitalisme fossile mondial

Lors de la COP 28, sommet sur le climat qui s’est tenu à Dubaï en décembre 2023, le président colombien Gustavo Petro a déclaré que « Le génocide et les actes barbares perpétrés contre le peuple palestinien sont ce qui attend ceux qui fuient les Suds à cause de la crise climatique… Ce dont nous sommes témoins à Gaza est une répétition du spectacle de l’avenir.30 » Comme le dit si bien le président colombien, le génocide à Gaza est un avertissement de ce qui nous attend si nous ne nous organisons pas et ne résistons pas. L’empire et ses classes dirigeantes sont prêts à sacrifier des millions de personnes noires, basanées et blanches de la classe ouvrière pour garantir l’accumulation du capital et perpétuer leur domination. Cela se reflète clairement dans le refus de ces élites, lors de la COP 29 à Bakou, de s’engager en faveur de l’action climatique tout en continuant à financer le génocide à Gaza, de même que dans l’apartheid autour de l’accès aux vaccins lors de la pandémie de COVID-19.