09.02.2026 à 18:54

Karl Marx, un spectre qui hante l’agriculture française

Un livre récent applique l’analyse marxiste à la salarisation de l’agriculture française. Ce serait bienvenu, explique Tanguy Martin, s’il ne s’en réclamait pas aussi pour fustiger l’écologisation des pratiques et des politiques agricoles, et pour se ranger derrière les valeurs des agrimanagers. Marx détourné au service du grand capital… une gageure !

L’article Karl Marx, un spectre qui hante l’agriculture française est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (9898 mots)

À propos du livre Essai sur l’histoire des rapports entre l’agriculture et le capitalisme, de Thierry Pouch, paru en 2023 aux éditions Classiques Garnier dans la collection « Bibliothèque de l’économiste ».

Dans ce livre, Thierry Pouch, « chef économiste » de Chambres d’agriculture France1, contrôlé par une FNSEA qui entend représenter un patronat agricole productiviste2, convie Karl Marx dans une analyse ambiguë de l’histoire récente de l’agriculture. D’un côté, l’analyse marxiste aide utilement à comprendre le processus de prolétarisation et de salarisation de l’agriculture française ; de l’autre, elle est tordue pour appuyer la liquidation des timides avancées de l’écologisation de l’agriculture et des politiques agricoles en France, et en Europe. Sa lecture confirme la grande plasticité idéologique des cercles syndicaux agricoles dominants, qui ne sont pas à une contradiction près. Pour eux, il semble ainsi que l’analyse marxiste fasse partie des cadres d’analyse acceptables, à condition de ne pas appliquer l’analyse de classe à l’intérieur de la profession agricole et de se tenir à distance de toute perspective écologiste. Sans remettre en cause la sincérité du marxisme de Thierry Pouch3, sa lecture est aussi involontairement une mise en garde salutaire : le marxisme ne peut toucher juste aujourd’hui sans intégration de cette dimension écologique.

Marx en rase campagne

La thèse du livre est somme toute assez simple : si Karl Marx et ses successeur·es semblent s’être trompé·es à propos la question agraire, leurs prévisions et les controverses qu’elles ont suscitées il y a un siècle sont malgré tout encore à même de nous fournir une lecture pertinente de la situation de l’agriculture en France et dans le monde aujourd’hui.

Pour Karl Marx, le capitalisme se développe en séparant les travailleur·ses des moyens de production de leur subsistance, en premier lieu la terre, et les oblige donc à vendre leur force de travail pour survivre. Jugeant le modèle industriel plus productif, il prévoyait la disparition de l’agriculture familiale de subsistance, ainsi que l’avènement d’une agriculture industrielle, menée par de grandes exploitations mobilisant du travail salarié et concentrant les facteurs de production, notamment la terre. Or, si l’agriculture s’est en effet industrialisée et le nombre de travailleur·ses de la terre a fortement baissé, au moins dans les pays occidentaux, l’agriculture française est toujours en majorité l’œuvre de travailleur·ses indépendant·es et non de salarié·es. De plus, l’agro-économiste Hubert Cochet indique dans la préface du livre, une régression de la grande exploitation agricole à la fin du 20e siècle avec des réformes agraires en Amérique du Sud, la fin de certaines plantations coloniales et la fin de l’URSS.

Mais pour Thierry Pouch, cet échec des prédictions du marxisme agraire au 20e siècle n’est que transitoire et la prophétie marxiste est en cours de réalisation en ce premiers tiers du 21e siècle : le capitalisme absorbe l’exploitation familiale ; des capitaux extérieurs au monde agricole y investissent massivement ; de plus, l’agriculture est désormais pleinement intégrée à la mondialisation capitaliste.

De l’utilité de Marx pour comprendre l’agriculture

L’analyse de Thierry Pouch nous rappelle un fait central et pas toujours connu : le nombre de travailleur·ses de la terre continue de chuter en France (encore moins 80 000 équivalents temps plein entre 2010 et 20204), alors que, sur la même période, le nombre de salarié·es agricoles a pour sa part augmenté (de plus 11 000 équivalents temps plein pour les salarié·es ayant un contrat de plus de 9 mois). Il s’agit d’une inversion de tendance historique puisque le nombre de salarié·es agricoles n’avait cessé de baisser relativement au nombre d’agriculteur·rices depuis 1866 jusqu’à 19885. Dans certains départements comme la Loire Atlantique, le nombre et le temps de travail de salarié·es agricoles a même dépassé ceux des travailleur·ses indépendant·es de la terre. Ce qui s’explique par la présence forte de productions viticole et maraîchère industrielle gourmandes en main d’œuvre salariée. Ainsi, pour la première fois depuis la publication du Manifeste du parti communiste en 1848, la prédiction de la prolétarisation de l’agriculture par sa salarisation semble se réaliser, du moins en France.

L’idée que Marx et les marxistes aient pu, avec un délai de 150 ans, avoir raison invite à reconsidérer le travail agricole à l’aune des catégories d’analyse marxiste. Elle s’insère dans un renouveau foisonnant, et pas toujours convergent, des analyses marxistes, maintenant que la chute de l’URSS est un peu plus lointaine et que la crise économique de 2007-2010 a montré que le capitalisme libéral n’était pas le stade ultime et heureux de l’histoire humaine6. À y regarder de plus près, ces catégories mobilisées par Thierry Pouch parlent à qui scrute l’agriculture française au début du 21e siècle. Il y a donc la salarisation de l’agriculture, mais aussi la financiarisation des terres qui mène à leur accaparement, finalisant la séparation des travailleur·ses de la terre comme moyen de réaliser leur subsistance. Enfin, il y a la constitution d’une petite bourgeoisie d’agriculteur·rices qui se vivent en petit·es patron·es, qui est elle-même en cours d’absorption par des firmes capitalistes qui parachèvent l’industrialisation de l’agriculture. Les travailleur·ses de la terre sont de plus en plus aliéné·es et de moins en moins propriétaires de leurs moyens de production7.

Pour la première fois depuis la publication du Manifeste du parti communiste en 1848, la prédiction de la prolétarisation de l’agriculture par sa salarisation semble se réaliser, du moins en France.

Thierry Pouch est moins convaincant quand il se fait donneur de bons et mauvais points marxistes. Ainsi, le syndicaliste Bernard Lambert, fondateur des Paysans Travailleurs et artisan de la victoire de la lutte contre le camp militaire du Larzac, ne serait pas un bon marxiste. Ce dernier défendait qu’une partie des paysan·nes est exploitée dans le capitalisme, non via le salariat, mais par les banques (exploitation financière) et par l’industrie agro-alimentaire (exploitation commerciale)8. Pour Bernard Lambert, les paysan·nes étaient inscrit·es dans la lutte des classes, et du coté des travailleur·ses. Thierry Pouch ne se donne pas vraiment la peine de discuter cela, si ce n’est pour reprendre l’hypothèse un peu courte de Roland Lew et Isaac Joshua que la paysannerie serait une classe en trop, puisqu’elle possède son outil de production en plus de sa force de travail. Bernard Lambert a pourtant déconstruit cela en rappelant que beaucoup de paysan·nes étaient surtout propriétaires de leurs dettes, et locataire de leurs terres. On ne peut que regretter que Pouch ne se pose pas la question de la classe en soi et de la classe pour soi des travailleur·ses de la terre en France. Par ailleurs, Pouch manque ici de discuter les thèses de l’historien marxiste Jason Moore, qui affirme que le capitalisme ne peut se développer que via l’appropriation massive du travail gratuit de personnes non rémunéré·es, notamment des femmes9.

Enfin, il propose un éclairage marxiste de la question de la coexistence des modèles qui vient battre en brèche le discours dominant aujourd’hui. Les syndicats agricoles de droite, comme nombre de personnalités politiques, parfois même de gauche, nous expliquent qu’il faut conserver la diversité des modèles dans l’agriculture française et défendre « toutes les agricultures ». Des travaux expliquent même qu’agriculture de firme et petite agriculture familiale auraient besoin l’une de l’autre pour fonctionner10. Thierry Pouch montre que ces analyses, qui peuvent être justes à des moments précis, sont myopes, car elles font l’économie d’une mise en perspective historique où l’on voit que le capitalisme a une tendance hégémonique dans tout secteur d’activité où il s’étend11.

Apories agricoles de l’orthodoxie marxiste

Mais Thierry Pouch donne peut-être un peu trop vite raison à Marx en observant la salarisation récente de l’agriculture française. Il en profite ainsi pour en déduire la validité d’une lecture téléologique (ou étapiste) de l’évolution historique du capitalisme qui devrait englober tous les secteurs de la société avant de pouvoir être dépassé, et voir, une fois ses contradictions assez exacerbées, advenir automatiquement le communisme. Cependant et à l’inverse de Marx, il ne formule aucune théorie ni perspective révolutionnaires qui expliqueraient cet avènement. Cette position explique l’opposition vive que Thierry Pouch exprime envers les mouvements de résistance paysanne en France (par la Confédération paysanne) et dans le monde (par la Via campesina). Ces résistances, qu’il qualifie de néopopulistes, sont pour lui réactionnaires, car elles proposent un hypothétique retour à des formes agricoles précapitalistes. Rien ne sert de lutter contre le sens de l’histoire, l’agriculture deviendra inexorablement une agriculture de firme à salarié·es. Ces dernier·es ne pourront aspirer au communisme qu’après la « décomposition de la paysannerie », pour reprendre la formule de Lénine.

Sauf que le débat sur le sujet est loin d’être aussi clos que ne l’affirme Thierry Pouch. En premier lieu, l’expérience soviétique a montré qu’industrialiser l’agriculture féodale russe selon un modèle capitaliste pour mettre en œuvre le communisme n’était pas un projet sans faille. Thierry Pouch l’admet bien dans son livre, mais il n’en tire aucun doute sur la nécessité d’industrialisation de l’agriculture. De même, il relate bien les hésitations du vieux Marx dans ses échanges avec Vera Zassoulitch, prêt à envisager un passage d’une agriculture féodale à une agriculture communiste sans passer par le stade capitaliste en s’appuyant sur les déjà-là des pratiques proto-communistes de la commune rurale russe (Mir). Mais il n’en tient finalement pas compte dans son analyse pour envisager de s’appuyer sur les résistances paysannes au capitalisme portée par la Confédération paysanne et la Via campesina afin de penser un communisme agricole capable de fournir la subsistance humaine hors du marché mondialisé.

Par ailleurs, Thierry Pouch affirme que la question du ralliement de la paysannerie à des positions révolutionnaires n’est plus vraiment un enjeu, car la paysannerie représente de moins en moins de personnes à l’échelle mondiale et particulièrement dans les pays occidentaux où le capitalisme est le plus avancé. Une telle approche fait l’économie de considérer que dans l’hexagone, les agriculteur·rices gèrent plus de la moitié de l’espace, qu’iels continuent à remplir un rôle social fondamental dans la fourniture de la subsistance et qu’iels gardent une capacité de blocage de l’économie qui ne peut-être égalée que par les secteurs des transports et de l’énergie. C’est aussi ne pas voir que les tâches dévolues à la paysannerie avant les années 1960 ont été réparties entre les agriculteur·rices et leurs salarié·es, mais aussi avec les secteurs de l’agrofourniture et de la transformation. Réunis, ces secteurs regroupaient au minimum 5 % de l’emploi total national en 202212.

L’impasse écologique ou la fabrique du doute climatique

Jusque-là Thierry Pouch ne fait que prendre position dans un débat qui ne pourra être tranché que par l’histoire. Mais son propos devient problématique lorsqu’il refuse catégoriquement, à longueur de pages, d’intégrer la crise écologique dans une analyse marxiste de l’agriculture. Un retour en arrière incroyable, alors que la théorie de la régulation et les approches dites food regimes13 l’ont déjà fait depuis longtemps. Il nous propose donc ici une forme particulièrement originale de matérialisme historique où la terre, et la relation que ses travailleur·ses entretient avec elle, n’a aucun effet sur l’histoire sociale. Pourtant, la tradition philosophique marxiste s’appuie sur l’axiome de base suivant : la nature est historique, et l’histoire est naturelle14. Ainsi, comment envisager que, les conditions matérielles du travail de la terre changeant avec la transformation écologique des terres agricoles, cela n’aurait aucune influence sur les travailleur·ses ?15

Le propos de Thierry Pouch devient problématique lorsqu’il refuse d’intégrer la crise écologique dans une analyse marxiste de l’agriculture.

Cela amène Thierry Pouch à produire une analyse de l’évolution de la PAC pour le moins originale. Prenant appui sur la corrélation temporelle entre la libéralisation de cette dernière et son extension à des objectifs environnementaux, il en déduit que la question environnementale n’est qu’un prétexte à sa libéralisation. Cependant, corrélation n’est pas causalité. Il est vrai que la libéralisation de la PAC intervient au lendemain de l’effondrement de l’Union soviétique et presque en même temps que la question environnementale émerge dans le débat public. Le Sommet de la terre de Rio en 1992, où la notion de développement durable sera fixée, est très proche dans le temps de l’intégration de l’agriculture dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1994. Pourtant, le mouvement altermondialiste qui se développe à l’époque est farouchement opposé aux accords de libre-échange et à l’Organisation internationale du commerce (OMC) qui va succéder au GATT, alors qu’il est le premier et principal défenseur de l’écologisation de l’agriculture. Au tournant des années 2000, le leader de la Confédération paysanne s’appelle José Bové. Quoi que l’on pense de sa trajectoire politique, difficile de concevoir que ce syndicaliste, emprisonné pour avoir fauché des OGM, soit le porte-parole d’une agroécologie qui forcerait l’agriculture dans le triptyque « numérique, robotique, génétique »16 poussant les agriculteur·rices à s’endetter fortement pour s’équiper comme il est suggéré dans le livre.

Évidemment, la crise écologique étant de plus en plus difficile à nier, les capitalistes agricoles ont fini par l’instrumentaliser pour tenter de justifier la poursuite de l’accumulation du capital. Ainsi, on trouve aujourd’hui des vendeurs de matériel agricole qui, toute honte bue, expliquent mettre en œuvre l’agroécologie en vendant des pulvérisateurs de précisions qui permettent de diffuser moins de pesticides de synthèse, le tout pour la modique somme de 750 000 euros17. Ce qui correspond à presque trois fois le capital moyen immobilisé sur une ferme en France18. Pourtant, nombre de fermes adoptant des pratiques agroécologiques, notamment celle de l’agriculture biologique, se passent totalement des pesticides de synthèse sans avoir à recourir à de tels matériels. Thierry Pouch manque de recul lorsqu’il écrit que la révolution numérique de l’agriculture « a pour double finalité de mettre en cohérence les systèmes d’information et de créer une nouvelle organisation du travail pour les agriculteurs, et de déployer une agriculture de précision permettant d’optimiser l’activité agricole dans ses relations avec les écosystèmes (drones pour l’irrigation, cartographie des zones de stress hydrique, dosage et fonctionnalité pour répandre les intrants, géolocalisation de bétail…) ».

La crise écologique étant de plus en plus difficile à nier, les capitalistes agricoles ont fini par l’instrumentaliser pour tenter de justifier la poursuite de l’accumulation du capital.

Le greenwashing derrière ces discours est évident. Ne serait-ce que par ce que les subsides de la PAC incitant à l’industrialisation de l’agriculture par des subventions proportionnelles à la taille des fermes restent quatre fois plus importants que ceux invitant au développement rural et environnemental. Encore récemment, la dernière réforme de la PAC a mis en place un « écorégime » censé conditionner l’accès à certaines aides aux bonnes pratiques environnementales des agriculteur·rices. La cours des compte de l’Union européenne a depuis montré que 99 % des fermes françaises pouvaient toucher cette prime verte sans changer de pratiques19. On pourrait arguer que c’est parce que l’agriculture française est déjà particulièrement vertueuse. Mais alors, comment expliquer que, sur les trois dernières décennies, 39 % des populations d’oiseaux communs spécialistes des milieux agricoles aient disparu ?20 Ainsi, la PAC est bien devenue une politique libérale qui favorise les plus gros·ses agriculteur·rices et les intérêts des industriels de l’agriculture et de l’alimentation, mais l’écologie n’y est vraiment pour rien.

Pour affirmer son propos marxiste, Thierry Pouch aurait pu au moins se donner la peine de discuter les thèses des éco-marxistes qui défendent des positions opposées aux siennes sur l’agriculture21 et plus généralement l’écologie. En effet, les travaux de John Bellamy Foster, et plus récemment de Kōhei Saitō, ont montré que Karl Marx avait porté une attention très précise aux limites d’une agriculture capitaliste qui, par son extractivisme, provoque une « rupture métabolique ». Mais comment attendre que Thierry Pouch admette l’origine capitaliste de la crise climatique, comme le propose Andreas Malm, alors qu’il n’est même pas clair sur les causes humaines de cette dernière ?

En effet, le livre devient particulièrement gênant avec l’emploi de formules telles que : « Le monde social est arrimé à cette certitude que les activités humaines, productives, sont à l’origine de la dégradation du climat, des pollutions et de l’érosion de la biodiversité. » Si le propos n’est pas frontalement climato-sceptique, Thierry Pouch ne fait pas qu’affirmer que l’agriculture peut se penser en dehors de l’écologie et de ses crises : il reste confus sur le fait que l’origine de ces crises serait humaine, liée au capitalisme, et il relativise leur importance. Ce confusionnisme de Thierry Pouch ressemble à s’y méprendre aux techniques de fabrique du doute.

Pouch ne fait que détourner Marx au service du grand capital. Une gageure.

Enfin, Thierry Pouch élude le rôle de ses employeurs de Chambres d’agriculture France, cadres de la FNSEA, dans la libéralisation mortifère de l’agriculture européenne, qui nourrit directement leurs intérêts de classe. Il érige les questions écologiques en bouc émissaire des questions socio-économiques. En cela, son livre, publié en 2023, apparaît paradoxalement précurseur de la voie aujourd’hui massivement suivie par la droite et l’extrême droite dans leur rapport aux questions agricoles. On a pu l’observer dans la reprise en main des manifestations agricoles de 2024 par la FNSEA et la Coordination rurale, ou en 2025 lors des débats sur la Loi d’orientation agricole et la loi Duplomb. Cela participe d’un tournant « trumpien » où le capitalisme agricole ne se donne même plus la peine du greenwashing et érige l’écologie politique en ennemi principal. Finalement, ce sont les « gros·ses agriculteur·rices », devenu·es des agrimanagers qui profitent de la prophétie marxiste en devenant patron·nes de firmes recourant au salariat. En l’absence de contre-proposition stratégique émancipatrice à la voie tracée par la Confédération paysanne, qu’il critique vertement, Pouch ne fait que détourner Marx au service du grand capital. Une gageure.

Vers un nouveau communisme agricole

En 2017, paraissait Le nouveau capitalisme agricole, de la ferme à la firme, un ouvrage académique qui réactualisait l’état de la connaissance et de la compréhension de l’insertion de l’agriculture, des fermes et des agriculteur·rices dans le mode de production capitaliste au début du 21e siècle22. Ce livre a été co-dirigé par François Purseigle, qui semble être l’un des rares sociologues du monde rural français qui trouve grâce aux yeux de Thierry Pouch, certainement parce qu’il dit à l’université, comme aux médias, que la salarisation de l’agriculture française est inexorable. Mais il ne le fait clairement pas sur des bases marxistes. Pour passionnante que soit la lecture de cet ouvrage, l’analyse y reste purement descriptive, les effets sociaux et écologiques sur les travailleur·ses et le vivant, leur aliénation, ou encore le monde dans lequel cette agriculture de firme nous engage, n’y sont qu’effleurés.

Le livre de Thierry Pouch aurait pu en être le prolongement politique en passant par le matérialisme historique et la méthode marxiste. Il n’en est rien. Ce livre permet pourtant, à qui ne les connaît pas, de découvrir les débats du marxisme agraire des deux derniers siècles et de s’ouvrir aux thèses de Terence Byres et Henry Bernstein, peu diffusées en France23. Il établit même de manière salutaire que l’agriculture familiale en France a en grande partie déjà été absorbée dans le mode de production capitaliste sans passer jusqu’à récemment par un salariat massif24. Le problème est sa lecture des enjeux écologiques de l’agriculture et son analyse pour le moins superficielle des positionnements pseudo-verts de l’Union européenne et de sa PAC.

Les livres qui donneront des pistes pour un nouveau communisme agricole au 21e siècle restent à écrire. Mais leurs futur·es auteur·es ne seront pas totalement démuni·es. Iels pourront piocher dans les débats éco-marxistes très vivants aujourd’hui, où la question de la terre est centrale. Iels pourront aussi prendre appui sur une littérature ou une production intellectuelle sur les questions agricoles qui, sans se revendiquer marxiste, reste profondément matérialiste et présente de larges points de rapprochement avec la méthode marxiste. Je pense ici tout particulièrement au Reprendre la terre aux machines de l’Atelier paysan, mais aussi à ses Observations sur les technologies agricoles. Je mets au défi Thierry Pouch de trouver dans ce dernier ouvrage les accents idéalistes, folklorisants et romantiques qu’il reproche à la gauche paysanne française.

La Confédération paysanne et ses partenaires mènent un certain nombre d’initiatives qui visent la réalisation de l’agroécologie, l’agriculture paysanne et l’institution de communs (la terre, l’eau, les savoirs paysans, l’alimentation, etc.) que ce livre oublie et invisibilise25. Et n’en déplaise à Thierry Pouch, ce sont ces initiatives qui sont les plus proches de l’idée d’un nouveau communisme agricole en France aujourd’hui, quand bien même leurs acteur·rices ont parfois des accents qui essentialisent hâtivement les vertus paysannes. Ce communisme agricole mettrait en son centre la production de valeurs d’usage pour les subsistances, humaines ou non. Il envisagerait un réempaysamement de la société, non pas pour régénérer une civilisation campagnarde mythifiée, mais par ce que nourrir sans détruire demande au moins le doublement du nombre de travailleur·ses de la terre. Il envisagerait aussi le travail agricole comme épanouissant, varié et utile.

Il est certain que les personnes qui dessinent ce nouveau communisme agricole ne peuvent pas adopter la position marxiste orthodoxe et téléologique d’une nécessaire incorporation totale de l’agriculture dans le mode de production capitaliste avant de pouvoir s’en défaire. Cette position, que tient Thierry Pouch, relève du nihilisme en niant le lien intrinsèque entre capitalisme et crise écologique, alors même que ce lien se noue de manière particulièrement intense dans l’agriculture. Le nouveau communisme agricole, et d’ailleurs tout projet communiste ou non qui voudrait envisager un maintien minimal des conditions d’habitabilité de la planète, devra envisager son avènement en passant de formes précapitalistes ou proto-communistes, envisagées comme des « déjà-là »26, à des formes post-capitalistes. Ironiquement, la planche de salut du marxisme dans cette histoire débute dans l’échange fécond qu’a pu avoir Marx avec les populistes russes27. Populisme que Thierry Pouch disqualifie peut-être un peu trop vite.

Image d’accueil Ekrem sur Pixabay.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Historiquement connue sous le nom d’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture.

- On se souvient que la FNSEA avait signé en 2016 avec le Medef et d’autre syndicats patronaux un appel à durcir la loi travail dite « El Khomri » : https://atlantico.fr/article/pepite/loi-travail–les-organisations-patronales-s-unissent-pour-demander-des-modifications-medef-afep-cgpme-fnsea

- Que l’on peut éprouver dans sa participation à des publications telles qu’Actuel Marx ou la revue d’Attac Les Possibles.

- Selon le recensement agricole de 2020, Agreste.

- Chiffres compilés en 2021 par l’Atelier Paysan dans leurs Observations sur les technologies agricoles : Olivier Marchand et Claude Thélot, Le travail en France (1800–2000), Nathan, 1997, et Aurélie Darpeix, La demande de travail salarié permanent et saisonnier dans l’agriculture familiale : mutations, déterminants et implications. Le cas du secteur des fruits et légumes français, thèse de doctorat en Sciences économiques, Montpellier, 2017.

- Comme on pouvait le lire dans Francis Fukuyama, La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, Flammarion, 1992.

- Je parle ici bien des fermes comme entreprises, et du pouvoir de contrôle des travailleur sur leur pilotage, et non des terres. En France, les terres sont majoritairement louées par les agriculteurs ou leurs entreprises.

- Thèse remise au goût du jour récemment dans Ulysse Lojkine, Le fil invisible du capital. Déchiffrer les mécanismes de l’exploitation, La Découverte, 2024.

- Jason Moore, Le capitalisme dans la toile de la vie : écologie et accumulation du capital, Éditions de l’Asymétrie, 2020.

- Lire par exemple : Pierre Gasselin, Sylvie Lardon, Claire Cerdan, Salma Loudiyi, Denis Sautier (coordination), Coexistence et confrontation des modèles agricoles et alimentaires. Un nouveau paradigme du développement territorial ?, Quae, 2021.

- Ce que j’avais essayé de développer ici avec ma camarade Auréline Doreau : https://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/Agribusiness_T-Martin.pdf

- Selon l’Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques/7728839?sommaire=7728903

- La théorie de la régulation analyse comment les sociétés stabilisent le capitalisme à travers des régimes d’accumulation et des modes de régulation qui coordonnent production, consommation et institutions. Les approches des food regimes décrivent l’histoire du système alimentaire mondial avec ce cadre d’analyse.

- Lire par exemple : Paul Guillibert, Terre et capital. Pour un communisme du vivant, Amsterdam, 2021.

- Merci à mon camarade Aimé Paris de m’avoir aidé à formuler cette idée.

- Slogan utilisé en 2021 par le gouvernement français pour définir une nouvelle révolution agricole nécessaire pour mettre en œuvres les transitions agroécologiques. Il s’agit d’un exercice de greenwashing que j’avais déconstruit ici : https://www.contretemps.eu/modele-agricole-macron-agribusiness/

- Geneviève Nguyen et François Purseigle, « Financement de l’agroéquipement et activité de sous-traitance Comment les stratégies de financement – ou de non financement – participent à la transformation des structures d’exploitation et à l’essor d’un marché de la sous-raitance agricole », communication au Colloque de la SFER : « Financement des filières agricoles et agroalimentaires », 28 juin 2022.

- Le capital moyen immobilisé (matériel, bâtiments et foncier) était de 275 000 € par ferme en France en 2020, le double de tout autre profession selon l’Insee.

- Cours des Comptes européenne, Les plans relevant de la politique agricole commune. Plus verts, mais en deçà des ambitions climatiques et environnementales de l’UE, Rapport spécial, 2024.

- Selon le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs coordonné par Le Muséum d’histoire naturelle, la Ligue de protection des oiseaux et l’Office français de la biodiversité.

- Rappelons que parmi ces éco-marxistes, Daniel Tanuro est ingénieur agronome, et Jason Moore est historien de l’agriculture.

- François Purseigle, Geneviève Nguyen, Pierre Blanc (direction), Le nouveau capitalisme agricole. De la ferme à la firme, Presses de Sciences Po, 2017.

- Même si un récent ouvrage est venu combler ce vide : Édouard Morena, Paysan, Anamosa, 2024.

- En effet, l’agriculture française est aujourd’hui pleinement intégrée au marché capitaliste et mondialisé, alors qu’avant les années 1950, les paysan·nes autoconsommaient en grande partie leur production et vendait le surplus à leurs voisin·es et à la ville.

- Tanguy Martin, Cultiver les communs, une sortie du capitalisme par la terre, 2023, Syllepse.

- Si ce vocable est aujourd’hui souvent attribué au sociologue Bernard Friot, ce dernier l’emprunte bel et bien à Marx qui l’a forgé dans ses Manuscrits de 1857-1858, dits Grundrisse.

- La fécondité de ces débat est abordée notamment dans : Paul Guillibert, Terre et Capital. Pour un communisme du vivant, Amsterdam, 2021 ; ou encore Kōhei Saitō, Moins ! La décroissance est une philosophie, Seuil, 2024.

L’article Karl Marx, un spectre qui hante l’agriculture française est apparu en premier sur Terrestres.

06.02.2026 à 12:53

Made in ruines : en finir avec l’hégémonie du béton

Dans son livre “Désarmer le béton, ré-habiter la terre”, l’architecte et militante Léa Hobson règle son compte à la plus massive des armes de construction du capitalisme et appelle à se défaire de son emprise. Pas le choix : tôt ou tard, le béton armé qui structure nos sociétés terminera en gravats – autant le remplacer ! Compte-rendu de lecture.

L’article Made in ruines : en finir avec l’hégémonie du béton est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (11086 mots)

À propos du livre de Léa Hobson, Désarmer le béton, ré-habiter la terre, publié aux éditions La Découverte en 2025, dans la collection « Zones ».

Avec Désarmer le béton, ré-habiter la terre, Léa Hobson, architecte, scénographe et militante écologiste, s’inscrit dans une génération de praticien.ne.s et chercheur.e.s qui refusent de considérer les matériaux de construction comme de simples données techniques. Son travail se situe au croisement de l’enquête matérielle, de la critique politique et de l’engagement militant. Autrice du chapitre « Béton » dans On ne dissout pas un soulèvement : 40 voix pour les Soulèvements de la Terre (Seuil, 2023), elle est également co-autrice, au sein du collectif forty five degrees, de Radical Rituals (2024), une enquête itinérante menée à l’échelle européenne sur les pratiques spatiales vernaculaires, les rituels contemporains et les formes de réinvention des communs face aux crises écologiques et sociales. Ces ancrages constituent le socle politique, méthodologique et épistémologique de son livre Désarmer le béton, ré-habiter la terre.

Dès les premières pages de l’ouvrage (pp. 7–14), Léa Hobson pose un diagnostic sans détour, montrant que le béton a profondément transformé les manières de construire, d’habiter et de gouverner l’espace. Elle opère ainsi un déplacement fondamental : le béton n’est pas seulement un matériau problématique, il est un symptôme. Symptôme d’un régime de croissance (minérale) fondé sur l’accumulation, la standardisation, l’effacement ou encore la ruine. Le béton devient un analyseur privilégié des rapports de pouvoir contemporains. Autrement dit, en observant attentivement le béton depuis ses conditions de production et d’extraction, ses usages quotidiens, ses dispositifs normatifs, jusqu’à ses circulations à différentes échelles, se donnent à voir les alliances structurelles entre économie, politiques publiques, normes techniques et imaginaires professionnels. Ces coalitions ont progressivement stabilisé un régime de construction fondé sur l’irréversibilité, produisant un monde bâti et des édifices qui, comme le précise l’auteure, « ne se démontent plus, peu durables et qui finissent en décharge ou sont enfouies » (p. 11), et dans lesquels le pouvoir s’inscrit durablement dans la matière.

Cette incapacité à défaire rejoint ce qu’elle nomme le « gaspillage immobilier » massif (p. 11) : bâtiments vacants, friches inutilisées, logements inoccupés, alors même que l’on continue de construire. Le paradoxe est central dans l’ouvrage : l’industrie du béton prospère sur une pénurie qu’elle contribue elle-même à fabriquer. La logique d’« obsolescence programmée1 » du bâti alimente ce qu’elle qualifie de « civilisation de gravats » (p. 12), où la ruine n’est plus l’exception mais la condition ordinaire de la production spatiale contemporaine.

L’introduction annonce également un autre geste, plus discret mais structurant : faire place aux femmes, à la fois dans le récit et dans la critique. Léa Hobson signale dès ces premières pages la nécessité de réinscrire les femmes, travailleuses, architectes, théoriciennes, militantes, dans l’histoire de la construction et de l’architecture, une histoire largement « écrite au masculin » (p. 12). Cette attention, au-delà d’être réparatrice, ouvre la voie à une lecture féministe et matérialiste du bâti, qui traverse l’ouvrage jusqu’à la notion de « patriarcat bétonné » (p. 155) développée dans le dernier chapitre.

La logique d’obsolescence programmée du bâti alimente une « civilisation de gravats » où la ruine n’est plus l’exception mais la condition ordinaire de la production spatiale contemporaine.

Sur le plan de la structure, l’auteure explicite clairement son projet. Désarmer le béton, ré-habiter la terre, s’organise en trois grands mouvements, qui correspondent autant à des étapes analytiques qu’à des prises de position politiques. Il s’agit d’abord de suivre la filière béton dans toute sa matérialité, depuis l’extraction jusqu’aux ruines, afin de rendre visibles les chaînes de dépendance et les paysages et corps sacrifiés. Il s’agit ensuite d’interroger les politiques publiques et les dispositifs normatifs qui ont rendu ce matériau hégémonique, en montrant comment la norme bétonnée s’est imposée comme une évidence. Enfin, l’ouvrage se tourne vers le démantèlement, démontrant qu’il n’est pas qu’une simple substitution technique, mais une remise en cause de l’acte même de bâtir, de ses finalités, de ses cadres professionnels et de ses alliances possibles. En ce sens, le geste de Léa Hobson entreprend de désassembler les couches successives matérielles, normatives, institutionnelles qui ont rendu le béton à la fois omniprésent et invisible pour faire de « l’“habiter” une cause commune » (p. 12). À ce titre, Désarmer le béton, ré-habiter la terre, est un ouvrage dont de nombreuses mains devraient s’emparer : celles des cimentiers et des industriels, bien sûr, mais aussi celles des responsables politiques, des architectes, ingénieur.e.s, urbanistes et autres praticien.ne.s de la production de l’espace, tout autant que celles des étudiant.e.s, des citoyen.ne.s, militant.e.s ou non. Car le livre ne se contente pas de documenter un système : il invite explicitement à en sortir.

Le béton comme violence lente : sols, ruines et territoires sacrifiés

Le premier chapitre, Du sable à la ruine, permet aux lecteur.ice.s d’« entrer en matières », ces matières qui constituent les sols et qui nous (sup)portent, à la fois organiques et minérales. En préférant une entrée résolument infra-ordinaire par les sols et via les vers de terre, l’auteure opère un choix qui n’a rien d’anecdotique – alors que les lombrics pourraient sembler éloignés de la filière béton. Pourtant, leur disparition généralisée depuis les années 1950 (p. 15) éclaire l’arrière-plan écologique sur lequel repose toute l’industrie cimentière. Le ver de terre devient l’indice de sols vivants en perdition, une situation aggravée par l’artificialisation systématique opérée par l’industrie du béton. L’auteure rappelle qu’entre 1960 et aujourd’hui, en France métropolitaine, près de « 17 milliards de m² de sols ont été scellés » (p. 17), sans justification démographique. L’urbanisation, l’expansion des réseaux (routiers, ferroviaires, etc.), la logistique et la spéculation foncière ne progressent pas au rythme de la croissance des populations, mais selon une logique autonome d’accumulation de surfaces artificialisées.

Ces surfaces génèrent leurs propres catastrophes : les inondations, désormais exacerbées par l’imperméabilisation ; les îlots de chaleur, qui transforment les espaces urbains en fournaises estivales ; et l’effondrement de la biodiversité, conséquence directe de la disparition des habitats vivants. « Quand le béton ne nous noie pas, il nous fait frire » (p. 19) résume en quelques mots la brutalité ordinaire d’un modèle de production de l’espace et d’une urbanisation hors sol. Dans cette perspective, les politiques publiques se révèlent largement inefficaces face aux dynamiques qu’elles prétendent réguler. L’auteure met par exemple en évidence les limites structurelles de la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette), régulièrement ajustée au fil des négociations politiques, et qui peine à enrayer les logiques de bétonisation. En cause, le principe même d’« artificialisation nette », qui autorise la poursuite de l’artificialisation dès lors qu’elle est compensée ailleurs (p. 21). Cette logique comptable de l’espace ouvre la voie à toute une série de requalifications administratives révélatrices. Ainsi, des espaces aussi radicalement transformés que les carrières peuvent être assimilés, dans les nomenclatures statistiques, à des « surfaces naturelles dont les sols sont nus ou recouverts en permanence d’eau, de neige ou de glace » (p.22), au même titre que les glaciers…

Le même raisonnement prévaut lorsque les déblais et déchets inertes issus du BTP sont utilisés pour combler carrières et gravières : ces sols recomposés, bien que profondément artificiels, échappent pourtant à la catégorie de l’artificialisation. Ces ajustements techniques, souligne l’auteure, permettent à la fois d’intégrer l’ouverture ou l’extension de carrières dans les mécanismes de compensation et de poursuivre, dans le même mouvement, la mise en exploitation de nouvelles terres agricoles pour accéder à des gisements supplémentaires (ibid.). Face à la destruction des sols fertiles, certains acteur.ice.s vantent les « technosols », les « anthroposols construits » (p. 23), soit des projets de géo-ingénierie censés compenser la perte du vivant. Ces savant.e.s ont oublié l’essentiel : le sol n’est pas une ressource renouvelable et la renaturation, quand elle devient un moyen de légitimer l’extraction, n’est qu’une nouvelle forme de déni (politique).

➤ Lire aussi | Le béton, matériau extraterrestre・François Jarrige (2024)

À partir de là, l’auteure entreprend de suivre la filière béton dans toute sa matérialité : les sablières, les gravières, les carrières, les cimenteries, les centrales à béton, puis les décharges et ruines où se déposent les déchets du cycle minéral. La filière (béton) laisse de nombreuses traces sur son passage (p. 25) : traces matérielles, environnementales mais aussi psychologiques (p. 67). Elle reconfigure des vies humaines et autres qu’humaines, déplace, creuse, dynamite. L’après-1945 marque un moment de bascule : explosion de l’extraction, multiplication des concessions sur fonds marins et fluviaux, et mise en place de schémas départementaux fondés sur une rationalité technocratique qui rend les territoires lisibles, mesurables et exploitables à distance. Cette vision abstraite et surplombante, qui réduit les milieux à des stocks et efface les usages et savoirs locaux, s’inscrit pleinement dans ce que le politologue et anthropologue James C. Scott analysait à travers l’« œil de l’État » : un mode de gouvernement qui simplifie le réel pour mieux l’administrer (Scott 1998).

En moins de deux siècles, une innovation chimique et technique, le ciment, puis le béton armé, s’est muée en infrastructure politique, en ordre socio-économique, en matrice spatiale.

Mais Désarmer le béton, ré-habiter la terre ne se contente pas d’analyser la machine industrielle, il documente également les nombreuses résistances.

Il donne à voir une constellation de mobilisations : des organisations militantes locales telles que Peuples des Dunes en Bretagne (p. 43) ou l’association Gandalf en Normandie (p. 51) aux côtés de mouvements plus largement structurés, tels qu’Extinction Rebellion et la campagne « Fin de chantiers » lancée en 2019 (p. 63), ou d’autres actions relayées par Youth for Climate et Extinction Rebellion (p. 65). Loin de constituer une juxtaposition d’initiatives disparates, ces luttes politiques révèlent une même dynamique puisqu’elles rendent visibles les chaînes extractives du béton, des sites planifiés ou existants, d’où la matière est prélevée, jusqu’aux usines de béton prêt à l’emploi. Ces collectifs agissent précisément là où l’extractivisme opère et transforment ces espaces en lieux repolitisés. En s’attaquant aux cimentiers et aux grands groupes du BTP, ils contestent des projets ponctuels et surtout un régime matériel et institutionnel plus large. L’enjeu réside dans la production de contre-savoirs, de récits alternatifs et de nouvelles alliances entre milieux, habitant.e.s et militant.e.s.

Normes, industries et captations foncières

Dans le second chapitre, La norme bétonnée, au-delà du matériau, Léa Hobson montre comment, en moins de deux siècles, une innovation chimique et technique, le ciment, puis le béton armé, s’est muée en infrastructure politique, en ordre socio-économique, en matrice spatiale. À travers une généalogie minutieuse, elle rappelle que les noms devenus familiers de l’ingénierie : Vicat, Hennebique, Pavin de Lafarge (p. 80) renvoient aux origines mêmes des entreprises capitalistes qui ont bâti leur fortune sur la détention de brevets offrant l’exclusivité commerciale de formules et de procédés constructifs. La chimie innovante épouse alors l’esprit d’entreprise ; elle s’en mêle au point de devenir indissociable de l’industrialisation française qui est elle-même alimentée par la production de l’espace et son expansion. Le maillage se déploie rapidement dans presque tous les secteurs de puissance : « la construction, les autoroutes, les aéroports, l’énergie, les concessions, les télécommunications, puis la promotion immobilière » (p. 81). Dès les années 1950, les lobbies du secteur de la construction via la Fédération Française du Bâtiment (FFB), et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), s’allient efficacement pour finalement adopter en 2017 l’appellation unificatrice de « Filière béton » (ibid.).

L’État, loin de constituer un contre-pouvoir, devient souvent le premier client de l’industrie du béton.

Cette structuration progressive du secteur ne se limite pas à une coordination économique, mais prépare et consolide un rapport privilégié à la puissance publique. L’État, loin de constituer un contre-pouvoir, en devient souvent le premier client : via les infrastructures de transport, les équipements publics, les logements sociaux, les grands projets urbains reposent massivement sur le béton, renforçant une dépendance structurelle aux grands groupes du BTP. Les liens entre le BTP et la sphère politique sont anciens. En 1972, l’affaire dite Aranda, caractérisée par des scandales politico-financiers, des pratiques de corruption et de trafic d’influence, connaît une visibilité nationale à travers des « permis autorisés sur des zones inondables ou non constructibles, appels d’offres biaisés et terrains monnayés » (p. 90). Cet épisode, sans être entièrement assimilable à des controverses plus récentes – l’A69 par exemple – révèle toutefois une continuité : dans un régime où les infrastructures deviennent autant de vecteurs de pouvoir, la production de l’espace est régulièrement façonnée par des alliances opaques entre intérêts privés et décisions publiques. La loi de 1995 interdisant le financement des partis politiques sous forme de dons par les grands groupes n’a pas pour autant fait disparaître les arrangements, d’autant que l’État dépend massivement du BTP puisque 70 % des marchés publics concernent les travaux publics, et 20 % le bâtiment (p. 91). Les grandes entreprises du béton, intégrées verticalement, du cimentier au promoteur, en passant par les négociants et les aménageurs, maintiennent un contrôle systémique, renforcé par la proximité sociale entre dirigeants et responsables politiques, formés dans les mêmes grandes écoles publiques (p. 93). L’enchevêtrement des parcours fait système.

Par ailleurs, dans la méga-machine béton, la France occupe une place disproportionnée tant elle coule son béton sur tous les continents. Septième puissance économique mondiale, elle est surtout le deuxième producteur de béton prêt à l’emploi nous rappelle l’auteure (p. 89). Ce secteur continue de perpétuer un « certain impérialisme industriel » (p. 95), alors que la deuxième plus grande cimenterie du monde, située à Settat, au Maroc, appartient à (Lafarge)Holcim. Ici apparaît la dimension coloniale d’un secteur qui continue de puiser et d’épuiser ses anciennes colonies pour entretenir le cœur industriel. Car un siècle après les créations de filiales Lafarge (années 1920 et 1930) : « Nord-Africaine de Ciments Lafarge » en Algérie, « Société indochinoise de fondu Lafarge », « Chaux et Ciments du Maroc », « Société tunisienne Lafarge »2, les procédés coloniaux continuent d’opérer. Ce bétonnage global nécessite d’autres territoires-pièces, mangés à la périphérie pour alimenter la croissance minérale d’un centre toujours plus exigeant.

Revenir sur la généalogie des grands cimentiers et de leurs filiales, c’est aussi comprendre que les filières changent de nom, se recomposent, déplacent leurs responsabilités, mais que les mêmes logiques persistent (p. 99). Les scandales se succèdent – comme ceux liés aux chantiers de Vinci Constructions Grand Projets (VCGP) au Qatar, pour lesquels le groupe a été mis en examen en 2025 pour travail forcé – les « fusibles » sautent, à l’image d’Éric Olsen, PDG de LafargeHolcim contraint à la démission en 2017 après une enquête interne sur des soupçons de financement de l’État islamique en Syrie. Pourtant, les grands groupes s’en sortent grâce à des bataillons d’avocats, des aides publiques européennes ou nationales, et une capacité à maintenir l’édifice. L’excellent article de Léon Baca « Accusé Lafarge : on n’oublie pas », qui retrace près de deux siècles d’épopée Lafarge2, fait écho à la pensée de l’auteure. Alors que le procès du cimentier s’est ouvert le mardi 4 novembre 2025 devant le tribunal, pour versements d’argent à des groupes armés en connaissance de cause, dont l’État islamique responsable des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, afin de maintenir l’activité d’une cimenterie en Syrie, Léon Baca décrypte : « Aujourd’hui Lafarge n’est plus – il fallait sans doute symboliquement se faire oublier après la lune de miel daeshienne, et LafargeHolcim (2014) est devenue Holcim (2021). La firme [Lafarge] a donc été tour à tour royaliste, réactionnaire, ultra-catholique, paternaliste, colonialiste, collaborationniste, djihadiste [en revenant sur presque deux siècles d’activités] ». Nous pourrions y ajouter le témoignage poignant de Gaëlle (une survivante du Bataclan) lors de ce procès, relayé par Médiapart le 10 décembre 2025 : « Peut-on, au nom d’un intérêt économique, financer directement ou indirectement une organisation terroriste, en sachant, ou en choisissant d’ignorer, que cette organisation tue, torture, asservit et détruit. La réponse est non. Le droit le dit. La morale le dit. L’Histoire le dit. »3 La décision de justice sera rendue le 13 avril 2026… Lafarge, LafargeHolcim (2014), Holcim (2021), note à nous-mêmes : ne jamais oublier !

➤ Lire aussi | Accusé Lafarge : on n’oublie pas・Léon Baca (2025)

Le chapitre du livre de Léa Hobson se déplace ensuite vers les métropoles et leurs périphéries, où ne règnent pas seulement la consommation accélérée des sols et la captation des terres arables mais aussi la reconfiguration en profondeur de l’acte de bâtir. La standardisation du béton, notamment à travers les dispositifs normatifs produits par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), constitue une étape décisive de cette double domination, territoriale et sociale. La norme, ici, n’est pas un simple outil technique : elle fixe un horizon du possible, verrouille les alternatives matérielles et façonne les gestes professionnels. Après 1945, bâtir en pierre devient progressivement marginal ; la norme dite “B10.001”, en définissant la gélivité (sensibilité au gel) des pierres, contribue à disqualifier durablement leur usage (p. 107). Ce basculement s’accompagne d’une profonde dépossession du rapport à la matière. On ne taille plus la pierre : on coule du béton. Cette dépossession, à la fois matérielle et symbolique, efface le travail derrière le produit fini, masque les conditions de production du bâti et naturalise un régime constructif présenté comme inéluctable. Les savoir-faire se trouvent réduits à des procédures standardisées, les corps relégués à de simples fonctions d’exécution, tandis que la machine industrielle supplante l’intelligence du geste. Si le béton semble s’affranchir de la « main » (p. 85), cette fiction d’un matériau autonome, coulé comme une évidence technique, se heurte à la réalité des corps qui le produisent. Car le béton abîme et tue : lésions cutanées, « gale du ciment », pathologies liées à la poussière de silice (classée cancérogène), rappellent combien cette industrie repose sur une exploitation ancienne, discrète et persistante. La faiblesse de la réglementation française en matière de protection des travailleur.se.s révèle cette asymétrie fondamentale, car derrière l’apparente neutralité du matériau se dissimule la violence d’une chaîne productive largement invisibilisée. Cette dimension se donne à voir avec une acuité particulière dans les géographies sociales de l’exploitation. Les travailleur.se.s du BTP, souvent issu.e.s de l’immigration, occupent des positions structurellement vulnérables au sein d’un secteur où les capacités de mobilisation collective se sont dégradées.

La standardisation du béton constitue une étape décisive d’une double domination, territoriale et sociale.

Cette vulnérabilité structurelle s’inscrit également dans un rapport de forces plus large, où les asymétries sociales se prolongent dans les arènes normatives et discursives. Les batailles de normes qui opposent bétonneurs et défenseurs des matériaux naturels sont aussi des batailles sociales ; et, là encore, l’industrie l’emporte le plus souvent. Cette hégémonie normative se double d’une remarquable capacité d’adaptation discursive. Bétons dits « verts », « bas carbone » (p. 115), labels environnementaux et certifications durables prolifèrent, tandis que des fondations industrielles, comme la fondation (Lafarge)Holcim finançant une chaire de « construction durable » à l’ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule en allemand ou « École polytechnique fédérale » (EPF) en français) (p. 113), contribuent à redéfinir les termes légitimes du débat. Le greenwashing devient une stratégie structurelle où il s’agit de transformer marginalement le produit tout en préservant intact le système qui le rend nécessaire.

La crise du logement offre un terrain supplémentaire pour observer l’hégémonie bétonnée. Léa Hobson rappelle que les politiques publiques, via les dispositifs fiscaux et les règles de construction, ont alimenté une spéculation immobilière déconnectée des besoins réels : 850 dérogations ont par exemple permis de reclasser des communes entières (p. 124), renforçant l’attractivité fictive et les rentes foncières. La pénurie supposée de logements ne résiste pas à la statistique : 18 % des logements ne sont pas occupés en permanence, parmi lesquels 3 millions de logements sont vacants. Une minorité de 24 % des ménages détient les deux tiers du parc, signe d’inégalités structurelles (p. 127). La construction neuve l’emporte, tandis que la rénovation reste sous-financée. Quant au binôme démolition-reconstruction, qui entretient une obsolescence programmée du bâti souvent justifiée au nom de la rénovation urbaine, de la performance énergétique ou de la modernisation, il permet en réalité de relancer en continu le flux minéral. Détruire pour reconstruire en est l’un des rouages.

Face à ce constat, des alternatives émergent. Des initiatives citoyennes comme House Europe (p. 129) proposent de limiter les démolitions et constructions neuves, afin de favoriser la réparation et de redonner une valeur d’usage et de sens au bâti existant au-delà des actifs financiers qu’ils représentent pour certain.e.s. À l’inverse, la rénovation urbaine institutionnelle, dont l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) constitue une figure centrale, est analysée par l’auteure comme une réponse largement illusoire aux inégalités urbaines (pp. 132-135). Les opérations qu’elle promeut, fréquemment fondées sur des logiques de démolition-reconstruction, produisent des effets sociaux particulièrement violents. Elles effacent non seulement des bâtiments, mais aussi des mémoires sociales, des usages et des formes d’attachement au lieu. En s’appuyant sur la pensée d’Henri Lefebvre (p. 139 et 140), l’auteure, comme de nombreu.ses.x autres avant elle, rappelle que le béton agit ici comme un opérateur d’inégalités socio-spatiales, en figeant les rapports de pouvoir dans la matière, en stabilisant des formes d’exclusion durable, et en rendant toute transformation ultérieure coûteuse, techniquement et politiquement. Le béton est une infrastructure de pouvoir, indissociable des régimes normatifs, économiques et institutionnels qui organisent la production de l’espace au sens lefebvrien.

➤ Lire aussi | Araser, creuser, terrasser : comment le béton façonne le monde・Nelo Magalhães (2024)

Désarmer : luttes, décroissance et réinvention du bâtir

C’est précisément contre la naturalisation du béton, analysée dans les chapitres précédents, que le dernier mouvement de Désarmer le béton, ré-habiter la terre affirme un projet explicite de désarmement. Le terme n’est ni métaphorique ni consensuel. Emprunté aux luttes pacifistes et écologistes, il engage une rupture nette avec les registres technocratiques de l’« amélioration » ou de l’« optimisation ». Pour l’auteure, certaines infrastructures sont trop destructrices pour être simplement corrigées à la marge, et le béton, tel qu’il est produit, normé et mobilisé aujourd’hui, relève de cette catégorie (pp. 141–148).

Cette perspective permet à Léa Hobson d’articuler étroitement les luttes locales contre l’extraction à une critique systémique de la production de l’espace. Les mobilisations rurales contre les carrières, les gravières ou les cimenteries, souvent reléguées aux marges du débat urbain, apparaissent ici comme des foyers d’élaboration politique majeurs (pp. 148–155). L’auteure montre que ces luttes accumulent des savoirs situés tels que les connaissances juridiques, les expertises environnementales, les pratiques de coalition ou encore les récits alternatifs du territoire. Elles constituent ainsi des laboratoires d’un autre rapport au sol, au bâti et au temps long. Elles permettent surtout de faire réémerger les questions centrales autour de l’habiter telles que : comment construire sans s’imposer ? Comment habiter sans déposséder ? (p. 152). Ces interrogations prennent une épaisseur particulière lorsque l’enquête s’ouvre aux présences plus-qu’humaines qui peuplent ces territoires en lutte, dont la chauve-souris, la genette, le hibou grand-duc, ou encore la linotte mélodieuse. Cette co-présence signale que la conflictualité engage des mondes écologiques entiers. Construire n’est jamais neutre ; c’est toujours intervenir sur des milieux, des usages, des vies humaines et non humaines. Le béton, parce qu’il fige durablement ces interventions, rend cette responsabilité particulièrement aiguë.

Dans cette perspective, des gestes souvent perçus comme mineurs, faire avec l’existant, réparer, entretenir, transformer sans démolir, ralentir les rythmes de production, acquièrent une portée profondément politique (pp. 177–180). Ils s’opposent frontalement à un système fondé sur l’accélération, la standardisation et le renouvellement permanent du bâti. Le désarmement du béton apparaît alors moins comme une solution clé en main que comme une éthique du bâtir, faite de renoncements, de négociations et de pratiques situées.

Féminisme, décolonialité et soin : élargir la critique

L’une des forces majeures de l’ouvrage réside dans l’articulation étroite que Léa Hobson opère entre critique matérialiste, féminisme et perspectives décoloniales. En introduisant la notion de « patriarcat bétonné » (p. 155 et 156), l’auteure réalise un déplacement analytique décisif afin de relire l’histoire de l’architecture et de la construction depuis ses angles morts. Loin d’une critique abstraite, elle montre comment cette histoire, largement masculine, occidentale et productiviste, s’est constituée par une série d’exclusions : invisibilisation des femmes, disqualification des savoirs vernaculaires, marginalisation des pratiques situées, souvent associées à des contextes non occidentaux ou ruraux (pp. 157–164). Le béton, en tant que matériau standardisé, reproductible et exportable, a joué un rôle central dans cette entreprise d’uniformisation, en effaçant les différences locales et les relations sensibles aux milieux.

Désarmer le béton, c’est aussi désarmer les imaginaires de maîtrise, de conquête et d’universalité qui lui ont donné forme.

La critique féministe et décoloniale débouche alors sur une interrogation profonde sur le rôle de l’architecte et des dispositifs de formation. Léa Hobson analyse la manière dont l’architecture s’est progressivement constituée comme un service industrialisé, éloigné des pratiques artisanales et des responsabilités matérielles directes (pp.165–173). Les écoles d’architecture, en reproduisant les normes professionnelles dominantes, participent à cette dépolitisation du geste de bâtir. Repolitiser l’architecture implique dès lors de sortir des silos disciplinaires, de reconnecter l’acte de construire aux luttes sociales et écologiques, et de reconnaître que dire non, collectivement, constitue aussi un geste professionnel à part entière. En écho aux travaux récents de Mathias Rollot (Décoloniser l’architecture, 2024) et de Philippe Simay (Bâtir avec ce qui reste, 2024), Léa Hobson s’inscrit dans une critique frontale de la réduction du champ de l’architecture à une pratique formelle et disciplinaire, largement détachée de ses conditions matérielles, sociales et écologiques4 C’est dans ce prolongement que la notion de soin vient compléter et approfondir le projet de désarmement. Prendre soin des bâtiments, des sols, des infrastructures vieillissantes, c’est rompre avec la logique de la table rase et de l’innovation permanente (pp. 174–180). L’auteure propose de lire les fissures, les pathologies du béton comme les symptômes matériels de l’épuisement d’un modèle de développement. Le béton devient ainsi un matériau « malade », dont la fragilité contredit le mythe de la durabilité infinie.

Faire de l’entretien, de la réparation et de la maintenance un enjeu politique central revient alors à renverser les hiérarchies de valeur qui structurent la production de l’espace. Ces gestes, historiquement dévalorisés car associés au féminin, au domestique ou à l’invisible, acquièrent une portée critique majeure. Ils déplacent l’attention depuis l’acte héroïque de construire vers les pratiques ordinaires de maintien en vie des milieux bâtis. En ce sens, la politique du soin esquissée par l’auteure représente une véritable alternative au régime bétonné, attentive aux temporalités longues, aux interdépendances et aux vulnérabilités partagées. Désarmer le béton, c’est aussi désarmer les imaginaires de maîtrise, de conquête et d’universalité qui lui ont donné forme.

➤ Lire aussi | Le retour à la terre des bétonneurs・Aldo Poste (2020)

En définitive, Désarmer le béton, ré-habiter la terre s’impose comme un ouvrage précieux et dense, tant par la richesse de ses matériaux empiriques que par ses références théoriques. Il articule finement critique matérielle, analyse politique et attention aux pratiques ordinaires du bâtir. En dialoguant habilement avec de nombreux travaux récents sur le sujet5, Léa Hobson montre que le béton relève d’une infrastructure mentale, sociale et matérielle qui organise la production de l’espace, invisibilise ses chaînes extractives et dépolitise ses violences. En réinscrivant le bâti dans ses conditions écologiques, sociales et historiques, elle contribue à déplacer la critique architecturale vers une écologie politique des matériaux.

Car tout projet anti- ou post-capitaliste se joue dans sa capacité à affronter l’héritage matériel du productivisme, non pour le prolonger sous d’autres couleurs, mais pour apprendre enfin à le défaire.

Si l’ouvrage s’inscrit principalement dans un champ francophone, ce que l’on peut éventuellement regretter, il pourrait néanmoins ouvrir une question décisive : comment cartographier, de manière multiscalaire, les géographies du béton, ses régimes d’extraction, ses imaginaires et ses effets différenciés sur les territoires et les corps ? Cette question appelle, dans le prolongement critique du livre, à penser ces géographies sans céder à une idéalisation du local ni à un repli communautaire. Car si les luttes bretonnes, normandes, ardéchoises, haut-saônoises ou encore euréliennes, et les expérimentations territoriales qu’elles portent, constituent des foyers essentiels de résistance, d’invention et de politisation des pratiques constructives, elles ne sauraient à elles seules répondre à l’ampleur d’un système productif désormais pleinement mondialisé. C’est également dans la mise en relation de ces expériences, à l’échelle européenne voire planétaire, que se joue une part décisive de la transformation à venir.

Si une partie du continent européen est aujourd’hui marquée par la saturation, la démolition-reconstruction ou l’accumulation d’infrastructures, d’autres régions du monde, en particulier en Asie et en Afrique, connaissent une phase d’expansion spatiale et urbaine massive, appelée à engloutir, dans les décennies à venir, des volumes de granulat sans précédent, soit autant de trous dans les paysages et de processus d’artificialisation qui les accompagnent. Dès lors, l’enjeu consiste à mettre en dialogue ces initiatives au-delà des frontières nationales et continentales, afin de tisser patiemment des solidarités translocales. Celles-ci doivent permettre d’articuler savoirs situés, pratiques constructives alternatives et luttes écologiques, pour penser collectivement ce que pourrait signifier habiter et bâtir autrement dans un monde déjà profondément façonné par le béton. Car tout projet anti- ou post-capitaliste se joue dans sa capacité à affronter l’héritage matériel du productivisme, non pour le prolonger sous d’autres couleurs, mais pour apprendre enfin à le défaire.

Image d’accueil : Photo de Francisco Andreotti sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Terme que l’on retrouvait également dans l’ouvrage Béton : enquête en sables mouvants de Claude Baechtold, Alia Bengana et Antoine Maréchal, Les Presses de la Cité (2024), p. 64.

- Léon Baca, « Accusé Lafarge : on n’oublie pas ». Terrestres, décembre 2025

- Article écrit par Fabrice Arfi dans Médiapart le 10 décembre 2025 : « Procès Lafarge : “C’est dans ce moment précis, au Bataclan, que des décisions économiques abstraites deviennent des tirs sur des corps” ».

- Mathias Rollot souligne ainsi l’angle mort persistant d’une critique architecturale qui continue de commenter « les formes, les fonctions et les symboliques architecturales » à partir de « filtres entièrement disciplinaires », tout en se préoccupant « si peu de la manière dont tout ceci impacte concrètement les écosystèmes » (Rollot, 2024, p. 50). De son côté, Philippe Simay alerte sur « le risque évident à réduire le champ de compétences de l’architecte à la seule conception spatiale », au prix d’un oubli des « dimensions sociales et écologiques des conditions matérielles du projet » (Simay, 2024, p. 15), et décrit une profession ayant « intériorisé les impératifs d’optimisation » pour se mettre « au service du productivisme et de la société du gâchis » (ibid., p. 16). C’est précisément cette abstraction du projet que Léa Hobson rend lisible à travers l’hégémonie du béton : plus qu’un simple matériau, celui-ci apparaît comme une infrastructure mentale et organisationnelle qui rend possible l’industrialisation du bâti tout en invisibilisant les chaînes extractives, les savoir-faire, les corps et les territoires mobilisés. En ce sens, son analyse prolonge l’appel de Philippe Simay à « relier les montagnes aux trous, les fosses aux gratte-ciels » (ibid., p. 39), tout en rejoignant la volonté de Mathias Rollot de décoloniser l’architecture en s’attaquant non seulement à ses récits, mais aux structures mentales et matérielles qui la constituent (Rollot, 2024, p. 63). L’enjeu est de transformer radicalement ce que bâtir signifie, en réinscrivant l’acte architectural dans des relations situées, écologiques et politiques avec le monde vivant.

- À ce sujet, consulter la recension de François Jarrige Le béton, matériau extraterrestre publié dans la revue Terrestres (septembre 2024), où sont mis en dialogue quatre ouvrages majeurs sur le béton : Alia Bengana, Claude Baechtold, Antoine Maréchal, (2024). Béton. Enquête en sables mouvants, Presses de la cité ; Armelle Choplin, (2020). Matière Grise de l’urbain. La vie du ciment en Afrique, MétisPresses ; Anselm Jappe, (2020). Béton. Arme de construction massive du capitalisme, L’échappée ; Nelo Magalhães, (2024). Accumuler du béton, tracer des routes. Une histoire environnementale des grandes infrastructures, La Fabrique.

L’article Made in ruines : en finir avec l’hégémonie du béton est apparu en premier sur Terrestres.

05.02.2026 à 18:45

La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse

Souhaitable, la réindustrialisation ? Déroutées par la course impériale à la puissance, les élites ultralibérales chantent le retour de l'industrie en Europe. Et si on réfléchissait plutôt à la dynamique technologique incontrôlable et à ses effets de domination ? Pour cette sixième rencontre Terrestres, retour sur la pensée du philosophe Herbert Marcuse.

L’article La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4690 mots)

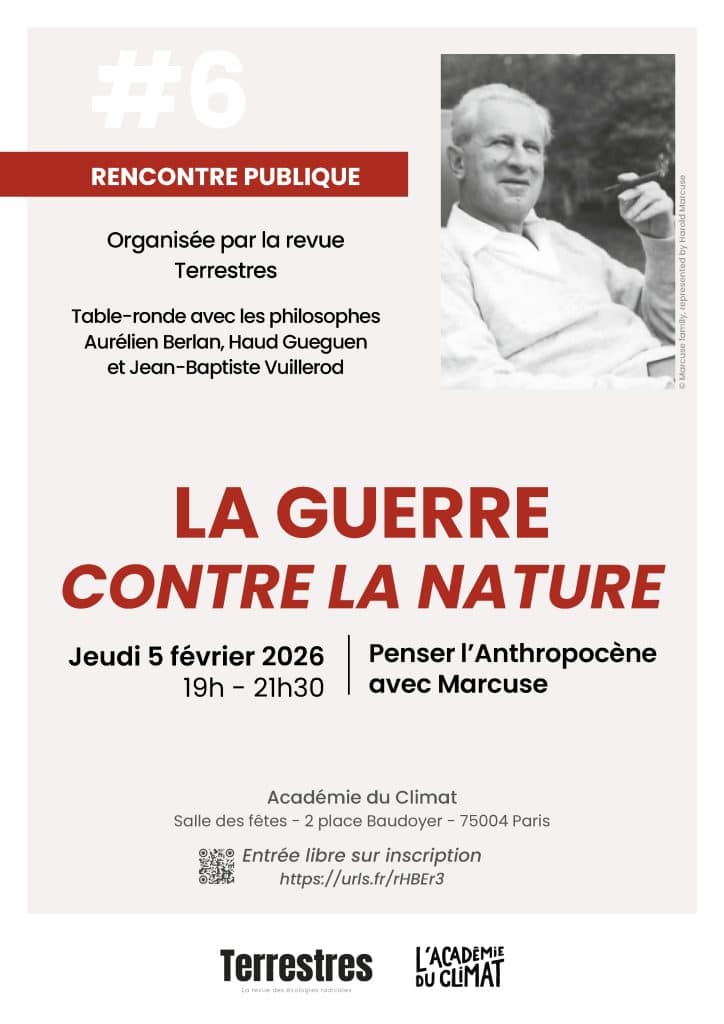

Table-ronde le jeudi 5 février avec les philosophes Aurélien Berlan, Haud Gueguen et Jean-Baptiste Vuillerod. Une rencontre organisée par Terrestres à l’Académie du Climat à Paris (19h00-21h30). Entrée libre ! Inscription souhaitée ici.

Vous pouvez aussi suivre les rencontres Terrestres en direct le soir de l’évènement ou bien les écouter tranquillement en différé, grâce à notre partenariat avec la radio associative ∏node.

Qui connaît encore le philosophe allemand Herbert Marcuse (1898-1979) ? À la mort de celui-ci, André Gorz, figure de l’écologie politique alors en pleine ébullition, lui rend hommage : « Nous sommes tous enfants de Marcuse ». Peut-on lire cette formule comme une invitation à voir dans Marcuse un intellectuel qui a contribué à nourrir le fond théorique et politique de l’écologie politique ?

Cette sixième Rencontre Terrestres explorera cette hypothèse en revenant sur son œuvre, relue à l’aune de l’effondrement écologique et de notre dépendance extrême aux technologies. Dès 1955, alors que l’enchantement par la consommation de masse domine, Marcuse développe depuis les États-Unis une critique du consumérisme et du type d’être humain qu’il produit.

Dans Éros et civilisation (1955) et L’homme unidimensionnel (1964), Marcuse analyse la nature de la technologie moderne afin de comprendre dans quelle mesure elle participe d’un projet politique et capitaliste de domination. Cet examen le conduit à développer des thèses ambivalentes, voire contradictoires : il perçoit à la fois le caractère aliénant du pouvoir technologique, mais également ses potentialités émancipatrices dans l’optique d’une révolution permettant une réappropriation de l’infrastructure du capitalisme industriel. Dans ces conditions, comment hériter de Marcuse ? Comment actualiser les chantiers théoriques et politiques qu’il a ouverts ? Comment le lire à l’heure de la prédation généralisée et de l’emballement technologique et climatique ?

Dans un colloque intitulé « Écologie et révolution » et organisé à Paris par André Gorz en 1972, Marcuse proposait de voir dans la « guerre contre la nature » le phénomène central pour analyser le capitalisme dans sa contradiction avec les écosystèmes et les milieux de vie. À l’heure de la catastrophe écologique, il est urgent de redécouvrir les leçons stratégiques de cet auteur en vue de s’atteler à la grande tâche politique qui demeure plus que jamais la nôtre : en finir avec le productivisme et les formes de subjectivité qui en soutiennent la destructivité.

La rencontre abordera les thèmes suivants :

1/ Pourquoi relire Marcuse aujourd’hui ? Les intervenant·es nous parleront de leur intérêt pour cette œuvre et analyseront le renouveau éditorial qu’il suscite dans divers pays.

2/ Retour sur le contexte de l’écriture de l’œuvre de Marcuse : rappel biographique ; brève présentation de la théorie critique de l’Ecole de Francfort et de son rapport à Theodor W. Adorno-Max Horkheimer ; engagement politique de Marcuse aux côtés des mouvements de jeunesse des années 1960-1970 et découverte de la question écologique.

3/ Discussion autour du diagnostic de Marcuse sur la technologie moderne : quelle est la nature de l’ordre socio-technique produit par la dynamique de rationalisation et d’industrialisation ? Comment le travail, l’ordre politique et les sujets sont-ils façonnés par le développement continu des forces productives ? Comment penser avec Marcuse une transformation du travail et des techniques, au service de l’émancipation et de l’autonomie ?

4/ Analyse de la pensée écologique de Marcuse : son élaboration théorique se fait en lien étroit avec une réflexion sur le féminisme, l’anticolonialisme et l’anti-autoritarisme, dans la mesure où il s’agit à chaque fois de mettre au jour une dimension spécifique de la domination capitaliste. Penser l’Anthropocène et le Capitalocène avec Marcuse signifie qu’une écologie politique conséquente est nécessairement anticapitaliste, féministe et anticoloniale.

5/ Comment articuler une critique du mode de production capitaliste et une critique de la modernité fondée sur un partage du monde où les êtres et les choses sont hiérarchisés selon la distinction nature/culture ? On fera ici dialoguer Marcuse avec les critiques contemporaines de la nature et du naturalisme (Descola, Latour) : le philosophe allemand défendait une approche où l’idée de nature, réélaborée dans le sillage de Marx, offre un point d’appui essentiel pour appréhender et penser la domination sociale et capitaliste de la nature. Dans cette perspective, le concept de nature est indépassable ; c’est le fondement à partir duquel on peut critiquer à la fois la modernité et le capitalisme.

Le jeudi 5 février 2026, de 19h00 – 21h30, à l’Académie du Climat – Salle des mariages – 2 place Baudoyer – 75004 Paris.

Entrée libre ! Inscription souhaitée ici.

Intervenant·es :

Aurélien Berlan est maître de conférence au département de sciences économiques et gestion de l’Université Toulouse 2 – Jean Jaurès. Il a contribué aux écrits du Groupe Marcuse (De la misère humaine en milieu publicitaire, La Découverte, 2004 ; La Liberté dans le coma, La Lenteur, 2013). Il a publié un essai sur la critique de la modernité industrielle par les sociologues allemands : La Fabrique des derniers hommes (La Découverte, 2012), et une théorie de la liberté articulée au féminisme de la subsistance : Terre et liberté. La quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance (La Lenteur, 2021).

Il a notamment écrit dans Terrestres : Autonomie : l’imaginaire révolutionnaire de la subsistance et Snowden, Constant et le sens de la liberté à l’heure du désastre.

Haud Guéguen est maîtresse de conférences en philosophie au Conservatoire national des arts et métiers. Ses travaux portent sur les sciences humaines et sociales du possible et sur l’histoire du néolibéralisme. Elle a notamment publié Herbert Marcuse. Face au néofascisme (Paris, Amsterdam, 2025) ; avec Pierre Dardot, Christian Laval et Pierre Sauvêtre : Le Choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme (Lux, 2021), et avec Laurent Jeanpierre : La Perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire (La Découverte, 2022).

Elle a notamment écrit dans Terrestres : Désirer après le capitalisme.

Jean-Baptiste Vuillerod est agrégé et docteur en philosophie. Ses travaux portent sur la philosophie de Hegel et ses réceptions dans les pensées critiques contemporaines : la philosophie française des années 1960, l’École de Francfort, les théories féministes, l’écologie politique. Il a notamment écrit Theodor W. Adorno : La domination de la nature (Amsterdam, 2021).

Il a écrit dans Terrestres : L’héritage de la Dialectique de la raison chez les écoféministes.

Pour écouter les anciennes Rencontres Terrestres, c’est ici.

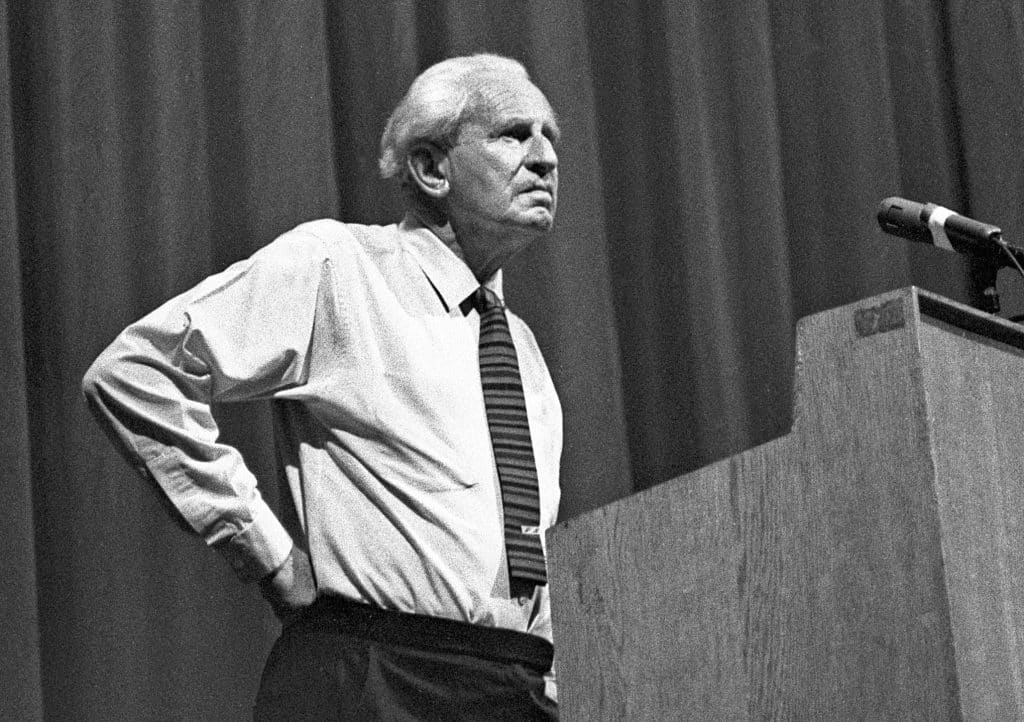

Photo d’ouverture : Herbert Marcuse with his then UC San Diego graduate student Angela Davis, 1969. Crédits : Monoskop.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse est apparu en premier sur Terrestres.