ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

02.07.2025 à 18:38

Le Palais de la découverte menacé de fermeture : quelle place pour la culture scientifique en France ?

Texte intégral (2439 mots)

Fermé depuis quatre ans, le Palais de la découverte pourrait ne jamais rouvrir ses portes. Cette incertitude dépasse la seule question d’un musée parisien : elle met en lumière les fragilités d’un secteur culturel essentiel mais discret, celui de la culture scientifique.

Une question tient actuellement en haleine les professionnels et amateurs de culture scientifique : le Palais de la découverte va-t-il fermer ? Rouvrir ? Être déplacé ?

Le Palais de la découverte est un musée de culture scientifique. Ce champ d’activité propose des actions de médiation pour mettre en relation la société avec les connaissances scientifiques, grâce à des expositions, des ateliers, des conférences ou d’autres activités à destination des enfants et des adultes. Le Palais de la découverte est sous la tutelle principale du ministère de la Culture et celle, secondaire, de l’Enseignement supérieur, tout comme la Cité des Sciences et de l’Industrie, un autre centre de culture scientifique parisien. Ces deux structures ont d’ailleurs été regroupées dans la même entité administrative, Universcience, en 2009, pour faciliter leur gestion. Le Palais de la découverte est hébergé au sein du Grand Palais, dans l’aile ouest.

En rénovation depuis 4 ans, il devait rouvrir en 2026, avec une exposition temporaire et des événements de préouverture le 11 juin 2025. Cette préouverture a été annulée, sur fond de tension avec le ministère de la Culture, mais aussi avec le directeur du Grand Palais qui souhaiterait voir le Palais de la découverte être déplacé.

Depuis, le directeur d’Universcience, Bruno Maquart, a été limogé par le gouvernement, une pétition des salariés pour sauver le Palais de la découverte a été lancée et plusieurs tribunes de soutien ont été publiées, comme par des institutions scientifiques internationales, le Collège de France et le réseau national de la culture scientifique (AMCSTI). Le 19 juin, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche Philippe Baptiste c’est dit favorable au maintien du Palais de la découverte au sein du grand palais, mais le ministère de la Culture, tutelle principale du Palais, ne s’est toujours pas positionné, laissant encore planer une incertitude.

Pour des personnes extérieures à ce champ d’activité, les problèmes du Palais de la découverte peuvent sembler quelque peu parisiano-centrés ou peu importants par rapport à d’autres problématiques actuelles. Et pourtant, la question soulevée est plus globale qu’il n’y paraît.

Un symbole de l’évolution de la culture scientifique

Le Palais de la découverte est né dans le cadre de l’exposition internationale de 1937, d’une idée du peintre André Léveillé et du physicien et homme politique Jean Perrin.

Le Front Populaire au pouvoir porte les premières grandes politiques culturelles et Perrin voit dans le projet proposé par Léveillé un moyen de rendre la science accessible à tous et de favoriser des vocations. Il disait à propos du Palais de la découverte :

« S’il révélait un seul Faraday, notre effort à tous serait payé plus qu’au centuple ».

Perrin parviendra à pérenniser l’institution au-delà de l’exposition. À cette époque, difficile de parler de culture scientifique et de médiation : il s’agit surtout d’un temple de la science, important pour les scientifiques en période d’institutionnalisation de la recherche et de justification de sa légitimité.

Le Palais va par la suite faire évoluer son fonctionnement pour s’adapter aux changements sociaux. Des actions de médiation plus proches des formes contemporaines apparaissent dans les années 1960, en parallèle du développement du champ de la culture scientifique.

Ainsi, le Palais propose dans ces années des expositions itinérantes - traduisant la volonté d’aller au-delà des murs du musée - des conférences et de l’animation culturelle de clubs de jeunes. Dans les années 1970, les démonstrations et les conférences sont progressivement remplacées par des expériences interactives, et dans les années 1980 les activités pédagogiques avec les écoles, en complément des enseignements scolaires jugés souvent insuffisants, sont fréquentes.

En 1977, le président de la République Valéry Giscard d’Estaing valide l’aménagement de la Cité des Sciences et de l’Industrie à la Villette. Là où le Palais se veut plus proche des sciences académiques, la Cité est pensée pour faire le lien entre sciences, techniques et savoir-faire industriels. On parlera ainsi de l’électrostatique et des mathématiques dans le premier, par exemple, quand le deuxième proposera une exposition sur la radio.

La diversité de la culture scientifique en France

Décentrons le regard de Paris. La culture scientifique est loin de se limiter à la capitale et au Palais de la découverte. Avec l’effervescence des revendications sociales des années 1960, des associations émergent pour diffuser la culture scientifique dans l’ensemble du territoire national.

L’institutionnalisation de ces structures de culture scientifique a lieu dans les années 1980, sous la présidence de François Mitterrand, avec la volonté d’encadrer le travail de médiateur scientifique et de créer des Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) permettant de diffuser cette culture dans l’ensemble du territoire.

Aujourd’hui, les acteurs de la culture scientifique sont marqués par leur grande diversité, si bien qu’il est difficile de les dénombrer. Entre les lieux de médiation centrés sur les sciences techniques ou de la nature, ceux sur le patrimoine, les associations d’éducation populaire, les musées et muséums ou encore les récents festivals, tiers-lieux culturels et médiateurs indépendants - sans parler des collectifs moins institutionnels et des groupements informels d’amateurs passant sous les radars, la culture scientifique est un champ culturel d’une grande diversité.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Culture scientifique et justice sociale : mission impossible

Cette diversité d’acteurs propose des actions de médiation scientifique dans un contexte fort en enjeux sociaux : crises démocratiques et écologiques, désinformation, inégalités d’accès aux métiers et filières d’études scientifiques…L’accès à l’information scientifique est un enjeu de lutte contre les injustices sociales – défini par la philosophe Iris Marion Young comme ce qui constituent des contraintes institutionnelles au développement personnel (oppression), ou à l’auto-détermination (domination).

Mais plusieurs chercheurs français ou internationaux ont étudié l’incapacité de la culture scientifique à répondre aux enjeux de justice sociale qui lui sont attribués. En partie à cause de projets trop descendants, trop courts ou peu adaptés aux publics les plus marginalisés des institutions culturelles.

Le Palais de la découverte est peut-être là encore un symbole de son temps, car plusieurs critiques peuvent lui être adressées, par exemple concernant la sociologie de ces publics plutôt aisés et diplômés, au détriment des groupes sociaux marginalisés. Certes, on trouve davantage de catégories sociales défavorisées dans les musées de sciences que de ceux d’art, mais les populations précaires et racisées restent minoritaires.

Le Palais essayait tout de même de s’améliorer sur cette question, par exemple à travers les « relais du champ social », visant à faciliter la visite de personnes en précarité économique.

Mais les résultats de ce type d’actions inclusives, que l’on retrouve ailleurs en France, sont globalement mitigés. Développer des projets qui répondent réellement aux besoins des publics marginalisés nécessite du temps et des moyens financiers. Or les pouvoirs publics ne semblent pas financer la culture scientifique à la hauteur de ces besoins, d’après les professionnels du secteur. Ce n’est pas uniquement le cas pour les structures nationales mais aussi pour celles locales. Par exemple, Terre des sciences, CCSTI de la région Pays de la Loire, a récemment annoncé la fermeture de son antenne de la ville moyenne de Roche-sur-Yon, ouverte depuis 15 ans, faute de financement suffisant.

La situation du Palais de la découverte n’est donc pas un problème isolé. En tant qu’institution nationale de la culture scientifique, il est le symbole d’une histoire des relations entre les sciences et la société depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. Et à travers la crise actuelle qu’il traverse, la question à poser est peut-être celle de la culture scientifique que nous voulons, partout en France

Bastien Fayet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.07.2025 à 18:37

État du climat en 2024 : les voyants toujours au rouge malgré le ralentissement des émissions mondiales

Texte intégral (3465 mots)

Malgré le ralentissement des émissions globales de gaz à effet de serre (GES), les voyants du climat restent dans le rouge, nous rappelle le rapport Indicators of Global Climate Change 2024 récemment publié. Ce rapport permet également d’identifier trois leviers d’action à mettre en œuvre pour stabiliser le stock atmosphérique de GES à l’origine du réchauffement global.

L’univers virtuel des réseaux sociaux est celui de l’immédiateté. Un utilisateur de TikTok y navigue en moyenne 95 minutes chaque jour, avec à la clé plusieurs centaines de clics. En politique, la vague populiste surfe sur ce courant d’informations en continu qui submerge notre quotidien.

Dans ces mondes virtuels, on prend les décisions en fonction des aléas du moment, quitte à revenir rapidement en arrière en cas de réactions inattendues. Une telle soumission aux humeurs du court terme n’est pas compatible avec l’action face au réchauffement planétaire et à la dégradation de la biodiversité.

Le premier antidote à la tyrannie de l’immédiat doit être la science. C’est pourquoi le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) joue un rôle si structurant en matière d’action climatique. Depuis 1990, le GIEC a publié six rapports d’évaluation. Ces rapports fournissent des balises précieuses, documentant l’état des connaissances scientifiques sur le système climatique, les impacts et les adaptations possibles face au réchauffement, les leviers d’atténuation pour le stabiliser.

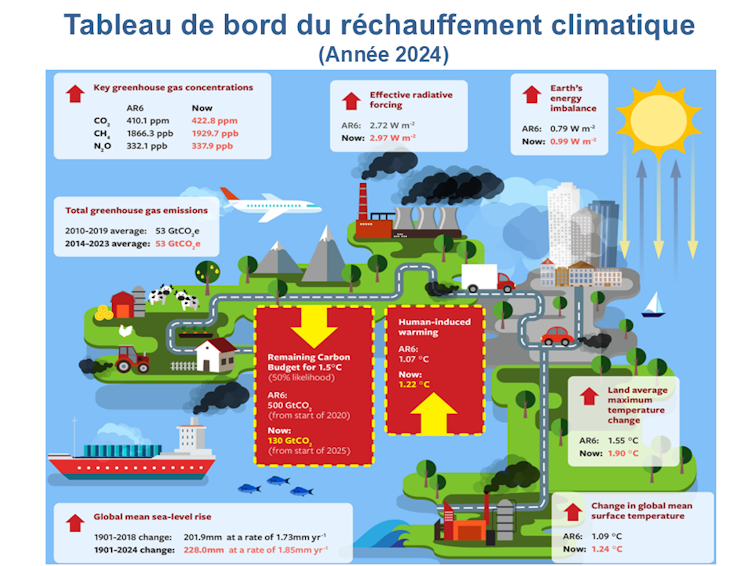

Le temps de navigation entre deux balises tend cependant à augmenter. De cinq ans entre le premier et le second rapport du GIEC, il est passé à neuf ans entre les deux derniers rapports. Pour éviter que les décideurs ne se perdent en route, un collectif de chercheurs publie chaque année un tableau de bord annuel, reprenant les méthodologies utilisées par le GIEC.

J’ai lu leur rapport sur l’année 2024, rendu public le 17 juin 2025. Voici ce que j’en ai retenu.

Les voyants au rouge, malgré le ralentissement des émissions

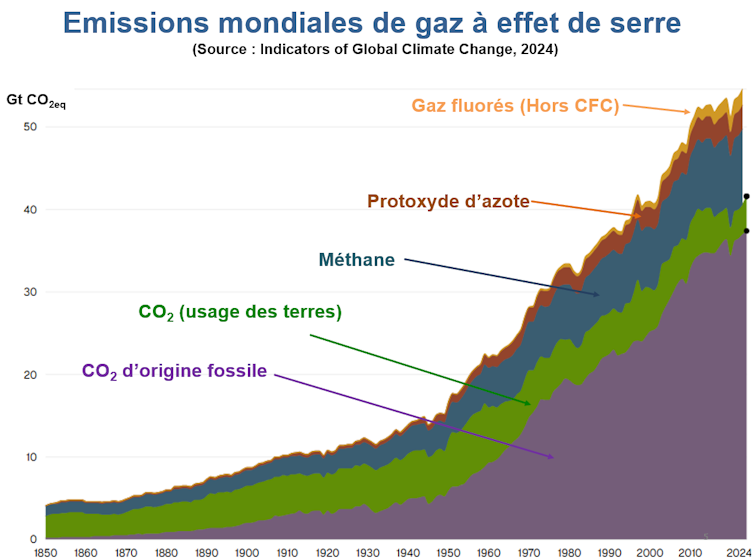

Le tableau de bord annuel actualise en premier lieu les informations sur les émissions de CO₂ jusqu’en 2024 (et jusqu’à 2023 pour les autres gaz à effet de serre, GES). Sans surprise, cette actualisation confirme le ralentissement de l’augmentation des émissions mondiales observé depuis 15 ans, principalement provoqué par celles de CO2.

Ce ralentissement est toutefois insuffisant pour stabiliser ou même freiner l’accumulation du stock de GES dans l’atmosphère. Le rythme de croissance de ce stock se maintient, et s’est même accéléré pour le méthane depuis le début des années 2020.

Or c’est ce stock qui est le moteur anthropique du réchauffement climatique. Il joue d’autant plus fortement que les rejets d’aérosols (principalement le dioxyde de soufre), à l’effet refroidissant à court terme pour la planète, se réduisent du fait du resserrement des contraintes sur les polluants locaux, en particulier dans le transport maritime international et en Chine.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

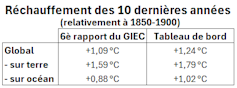

De ce fait, le réchauffement ne connaît pas de répit. Il a franchi pour la première fois la ligne de +1,5 °C en 2024. Les facteurs anthropiques en ont expliqué 1,36 °C, le reste étant attribué à la variabilité naturelle du climat, en particulier l’épisode El Niño de 2024.

Sur les dix dernières années connues, le réchauffement global a atteint +1,24 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Sur l’océan, il dépasse désormais 1 °C. Sur terre, il se situe à 1,79 °C, pratiquement à équidistance entre 1,5 et 2 °C.

Sans surprise la poursuite du réchauffement alimente la montée du niveau de la mer, sous l’effet de la dilatation thermique de l’eau et de la fonte des glaces continentales. La hausse du niveau moyen de l’océan est estimée à 22,8 cm depuis le début du siècle dernier. Entre 2019 et 2024, elle a été de 4,3 mm/an, bien au-dessus de la tendance historique (1,8 mm/an).

Quels leviers d’action ?

Pour stabiliser le réchauffement, il faut en premier lieu drastiquement réduire les émissions de carbone fossile. Comme le notait déjà le Global Carbon Budget à l’automne 2024, le budget carbone résiduel pour avoir une chance sur deux de limiter le réchauffement à 2 °C ne représente plus que 28 années des émissions actuelles. Pour viser 1,5 °C, c’est désormais moins de cinq années !

Le tableau de bord montre également l’impact de la réduction des rejets d’aérosols, qui contribue significativement au réchauffement. Moins d’aérosols dans l’atmosphère, c’est certes moins de problèmes sanitaires à terre, mais aussi plus de réchauffement car les aérosols voilent le rayonnement solaire et agissent sur la formation des nuages. Or, comme les aérosols ne séjournent pas longtemps dans l’atmosphère, une réduction de leurs émissions se répercute rapidement sur le volume de leur stock dans l’atmosphère.

Que faire ? Pour contrarier cet impact, la meilleure voie est de réduire les émissions de méthane. Le méthane ayant une durée de séjour dans l’atmosphère plus courte que celle des autres gaz à effet de serre, sa réduction agit nettement plus rapidement sur le réchauffement qu’une réduction équivalente de CO2 ou de protoxyde d’azote, qui séjourne en moyenne 120 ans dans l’atmosphère.

Le tableau de bord met enfin en avant l’apparition de « rétroactions » climatiques dont les effets s’ajoutent à l’impact direct des émissions anthropiques sur la température. Ainsi, le réchauffement global stimule les émissions de méthane dans les zones humides tropicales et risque, demain, d’accentuer celles résultant de la fonte du permafrost. Conjugué aux épisodes de sécheresses, il accentue également les émissions générées par les mégafeux de forêt et altère la capacité de croissance des arbres et les rend plus vulnérables face aux ravageurs.

Dans les deux cas, ces rétroactions amplifient le réchauffement. Agir contre ces rétroactions, par exemple en adaptant les stratégies de gestion forestière, répond donc à une double logique d’adaptation et d’atténuation du changement climatique.

À lire aussi : Changement climatique : les forêts ont-elles besoin de nous pour s’adapter ?

Feux de forêt, carbonatation du ciment et gaz fluorés

Si le tableau de bord se fixe comme règle de correspondre au plus près aux méthodes des rapports d’évaluation du GIEC, il apporte également des compléments utiles. J’ai particulièrement apprécié ceux concernant les émissions provoquées par les mégafeux, les gaz fluorés et l’absorption du CO2 atmosphérique par le ciment.

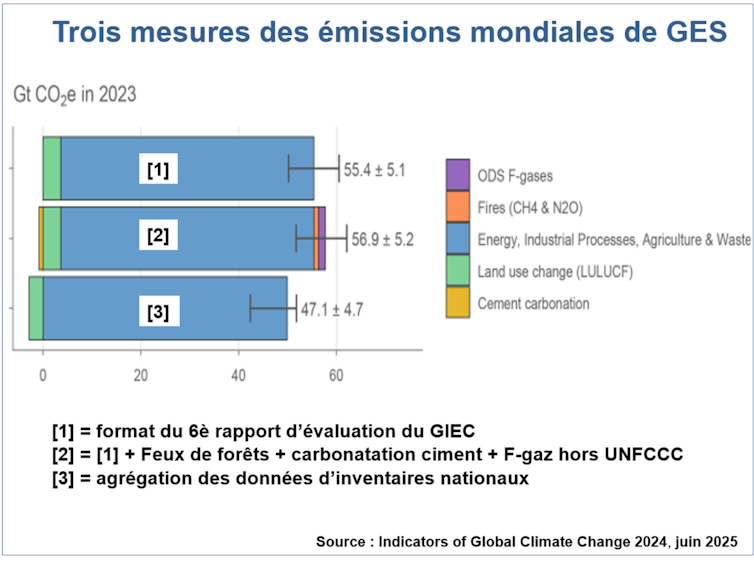

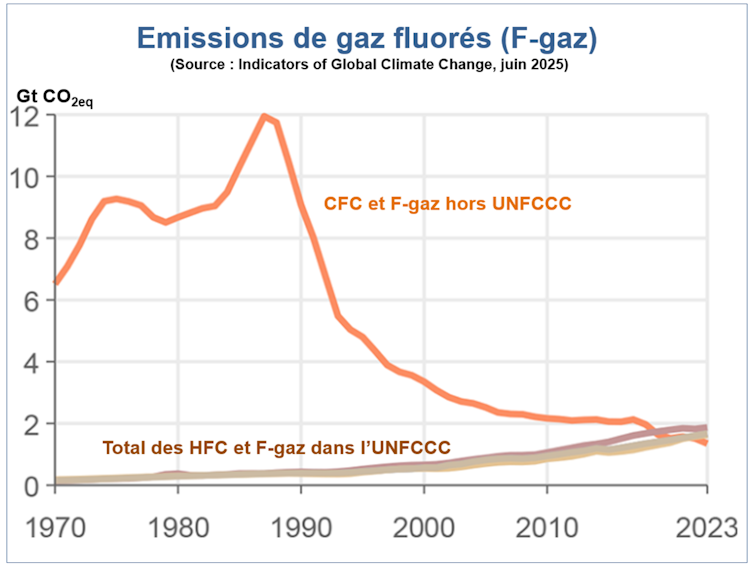

Dans la figure ci-dessus apparaissent trois façons de comptabiliser les émissions mondiales de GES.

À 55,4 milliards de tonnes (Gt) équivalent CO2, le premier bâtonnet visualise les émissions de l’année 2023 et la marge d’incertitude associée, calculées suivant les normes retenues par le GIEC.

L’agrégation des données d’inventaires nationaux recueillies sur le site des Nations unies donne des émissions de seulement 47,1 Gt pour la même année. L’écart entre les deux grandeurs est principalement lié à la façon de comptabiliser les émissions liées aux changements d’usage des terres, en particulier à la frontière retenue entre les émissions-absorptions d’origine anthropique et celles d’origine naturelle. Par exemple, le carbone stocké grâce à la replantation d’arbre est clairement d’origine anthropique, mais faut-il également comptabiliser celui résultant de la repousse naturelle d’arbre après des incendies ?

La figure du milieu est une innovation du tableau de bord, qui a élargi les sources et les absorptions de CO2 prises en compte, pour aboutir à un total d’émissions de 56,9 Gt d’équivalent CO2 (+1,5 Gt relativement à l’évaluation standard). La prise en compte de la séquestration du carbone par les ouvrages en ciment ( « carbonatation » du ciment) représente un puits de carbone de 0,8 Gt de CO2. Mais elle est plus que compensée par les émissions de méthane et de protoxyde d’azote par les feux de forêt et la combustion de biomasse (1 Gt d’équivalent-CO2) et celles provenant des CFC et autres gaz fluorés non couverts par la convention climat (UNFCCC), à hauteur de 1,3 Gt d’équivalent CO2 en 2023.

L’inertie des stocks de gaz à effet de serre

Sur la période récente, les émissions de gaz fluorés (F-gaz) répertoriées dans le cadre de l’UNFCC, dépassent celles des gaz fluorés dont la régulation a été mise en place par le protocole de Montréal (1987) destiné à protéger la couche d’ozone. Mais cette situation est relativement récente. Quand la lutte pour la protection de la couche d’ozone a démarré, les émissions de CFC et des autres gaz fluorés détruisant cette couche exerçaient un réchauffement équivalent à pratiquement 12 Gt de CO2, soit la moitié des émissions de carbone fossile de l’époque (22 Gt d’équivalent CO2).

La diminution spectaculaire des émissions de gaz fluorés réalisée pour protéger la couche d’ozone a ainsi eu un impact majeur sur l’action climatique, malgré le développement de substituts à ces gaz – comme les HFC – pour couvrir les besoins de climatisation et réfrigération. Ce résultat s’observe aujourd’hui dans la diminution de la concentration atmosphérique des CFC, qui contribue à atténuer le réchauffement climatique.

Compte tenu de la durée de séjour des gaz CFC dans l’atmosphère, de l’ordre du demi-siècle, cet effet d’atténuation devrait se prolonger pendant quelques décennies. Une bonne illustration de l’inertie du stock par rapport au flux, qui joue désormais de façon bénéfique pour l’action climatique dans le cas des gaz fluorés.

A l’inverse, cette inertie joue encore à la hausse du thermomètre pour le CO2 et le méthane, malgré le ralentissement des émissions. D’où les voyants au rouge du tableau de bord. Demain, si on parvient à durablement inverser leur trajectoire d’émission, cette inertie pourra également jouer à sa baisse. Mais pour cela, il faut accélérer la transition bas carbone et ne pas succomber aux sirènes de ceux qui voudraient rétrograder.

Christian de Perthuis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.07.2025 à 18:37

Lego : plus que des jouets, un marché de collection

Texte intégral (2137 mots)

Les Lego ne sont pas uniquement des jouets : ils sont devenus de véritables objets de collection, portés par un marché de seconde main particulièrement dynamique. Qu’est-ce que la marque Lego nous enseigne sur les marchés de collection et sur toutes ses homologues qui cherchent à susciter chez leurs clients le désir de collectionner ?

Depuis quelques années, le groupe Lego ne cesse d’enregistrer des records de vente. En 2024, il enregistre un chiffre d’affaires de près de 10 milliards d’euros, porté par 1 069 magasins dans le monde et 28 000 salariés. Du canard en bois, en 1935, au Millenium Falcon de Star Wars™ en passant par la réplique du Titanic, le groupe n’a cessé de multiplier les thèmes de construction, couvrant un public croissant d’acheteurs.

Si certains thèmes ciblent davantage les enfants, d’autres visent spécifiquement un public adulte, intéressé par le fait de posséder et d’exposer un objet de collection. La marque offre de quoi alimenter l’appétit de chacune de ses communautés de collectionneurs, quel que soit le thème de la collection : Star Wars™, Harry Potter™, Minecraft® ou Super Mario™. En ce sens, elle fait partie des marques, comme Hermès avec ses sacs à main, ayant pour objectif de susciter chez leurs clients l’envie de s’engager dans une collection.

Clients-collectionneurs

Lorsqu’une telle marque arrête la vente d’un produit, les clients-collectionneurs peuvent espérer compléter leur collection sur le marché de l’occasion sur des plateformes de vente en ligne. Pour les passionnés de Lego, la plus connue est BrickLink, acquise par le groupe en 2019.

C’est précisément sur les Lego revendus sur cette plateforme que nous avons conduit une étude. Notre objectif était de comprendre les dynamiques de prix des Lego sur le marché de seconde main ; plus particulièrement déterminer, à la différence des analyses précédemment menées, si l’arrêt de production d’un thème, ou son arrêt anticipé, pouvait avoir un impact sur les prix.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Sur le marché de l’art, à la suite du décès d’un artiste, différents travaux ont relevé ce que l’on nomme, bien sombrement, un « effet de mort ». Le prix d’une œuvre a tendance à augmenter suite au décès de son créateur, voire avec la diminution de son espérance de vie. Ces toutes dernières étapes de la vie d’un artiste fixent de facto une limite à la quantité de ses œuvres en circulation sur le marché et impactent donc la rareté de ces dernières.

Figurine et diversité de pièces

Pour mener cette étude, nous avons collecté les données de 7 585 sets différents, relevant de 107 thèmes différents et représentant 227 920 lots disponibles à la vente. Ces données ont été collectées en 2019, peu de temps avant l’acquisition de BrickLink par le groupe Lego. Par conséquent, ce marché était encore vierge de l’influence d’éventuelles stratégies de l’entreprise ou d’effets d’annonce liés à cette acquisition.

Pour chaque set, nous avons pris en compte plusieurs variables : nombre total de pièces d’un set, thème lego d’appartenance – Star Wars™, Technic, City –, diversité des pièces, présence et nombre de figurines, nombre de lots en vente, nombre d’acheteurs potentiels ayant ajouté le set à leur liste de souhaits. Nous avons examiné les performances historiques des thèmes – croissance annuelle moyenne des prix –, leur statut de production – en vente ou non sur le site du groupe Lego au moment de la collecte des données –, et leur ancienneté – date de la première année de mise en vente par le groupe Lego.

Nos analyses confirment que le prix d’un set sur le marché de l’occasion est fonction croissante de son nombre de pièces. Elles n’étonneront nullement l’amateur de Lego, appréciant les plaisirs du montage d’un set regorgeant de pièces et avec un temps d’assemblage relativement long. Nous avons également observé, ce que n’évaluaient pas les précédentes analyses, que la diversité des pièces d’un set avait un impact positif sur son prix. Un set de 1 000 pièces peut très bien contenir 50 types de briques différents comme 150. Dans ce dernier cas, il sera jugé plus riche, plus complexe, plus gratifiant à assembler ; ce qui se traduit par un prix plus élevé.

Un type spécifique de pièces a un impact sur le prix d’un set : les figurines. Celles-ci n’ont aucun lien avec la difficulté d’assemblage d’un set et pourtant, leur simple présence suffit à faire grimper le prix d’un set de plus de 40 % en moyenne.

Sets et thèmes rares

Sans surprise et comme sur tout marché de collection, les sets les plus rares – dans le cas de notre étude, ceux les plus fréquemment ajoutés à une liste de souhaits parmi ceux les moins disponibles sur la plateforme – sont aussi les plus chers. Une augmentation de 1 % du ratio demande/offre faisant croître le prix de 0,63 % en moyenne.

Ce qui nous intéressait le plus était l’effet du thème d’appartenance du set, en termes d’ancienneté et de durée de production. Les précédentes études montrent des prix significativement plus élevés pour des sets relevant de certains thèmes, notamment tels que Star Wars™. Nous avons relevé un impact positif du nombre de sets rattachés à un thème. Autrement dit, plus un thème regroupe des sets différents, plus les sets relevant de ce thème sont valorisés.

Il existe sur ce marché un effet de mort avec les thèmes dont la production a été arrêtée par le groupe Lego, à l’image du thème The Angry Birds Movie™, arrêté en 2016. En moyenne, les sets relevant de tels thèmes affichent des prix plus élevés de près de 16 % en comparaison de sets appartenant à des thèmes encore en production. Plus le thème arrêté est ancien, plus l’effet de mort est marqué.

Marchés secondaires de collectionneurs

Au-delà de possibilités de stratégies de spéculation, l’analyse du marché des Lego de seconde main offre un éclairage utile aux entreprises qui cherchent à fidéliser une clientèle au travers d’un ou plusieurs projets de collection.

En comprenant mieux les dynamiques de prix des marchés secondaires, ces entreprises peuvent affiner leurs stratégies de lancement ou d’interruption de certaines gammes de produits. De facto maximiser la rentabilité de ces dernières dans le temps. Au-delà des aspects purement mercantiles, il ne faut pas oublier l’intérêt des plateformes de vente en ligne pour le recyclage des produits et donc… un moindre gaspillage de ressources.

Une meilleure compréhension des déterminants de la valeur sur ces plateformes permet aux entreprises d’identifier les caractéristiques les plus valorisées par les consommateurs, de diminuer le risque d’invendus et d’avoir une meilleure empreinte environnementale.

Pour le groupe Lego, il est fort possible que ce dernier point soit une préoccupation majeure. Malgré des efforts substantiels en R&D, l’enseigne n’est pas encore parvenue à arrêter l’usage de certains composants plastiques pour la production de ses fameuses briques. Un bon fonctionnement de ses marchés de seconde main, couplé à la réputation de durabilité de ses briques, est probablement pour le groupe une manière de compenser cet usage du plastique.

David Moroz ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.07.2025 à 18:37

L’IA peut-elle prédire la faillite d’un pays ?

Texte intégral (1878 mots)

Les outils d’intelligence artificielle peuvent-ils aider à mieux anticiper les catastrophes économiques et financières ? En intégrant une information plus fraiche et plus qualitative, il serait possible d’identifier des signaux faibles bien en amont de la crise. Mais gare, le recours à ces outils expose à de nouveaux risques qu’il ne faut pas minorer.

Prédire plus tôt la faillite d’un pays permet de limiter les pertes financières, de mieux préparer les réponses politiques et économiques, et surtout d’atténuer les conséquences sociales. Pour les institutions internationales et les gouvernements, c’est l’occasion de mettre en place des plans d’aide ou de restructuration avant que la crise n’explose. Et pour la population, cela peut éviter des mesures brutales : effondrement bancaire, coupures dans les services publics, hausse soudaine du chômage ou flambée des prix. En somme, anticiper, c’est gagner du temps pour agir avec plus de maîtrise, réduire la casse économique et sociale, et éviter de gérer la crise dans l’urgence et la panique.

En mars 2020, alors que les marchés s’effondraient en pleine pandémie, peu d’institutions avaient anticipé l’ampleur de la crise pour les pays émergents. Pourtant, dans les mois suivants, la Zambie, le Sri Lanka et le Liban se retrouvaient en défaut de paiement. Aujourd’hui, avec l’essor de l’intelligence artificielle (IA), une question se pose : l’IA peut-elle prédire la faillite d’un État mieux que les modèles classiques ?

Les limites des modèles traditionnels

Jusqu’ici, les grands outils d’alerte – comme le Système d’Alerte Précoce (Early Warning System, EWS) du FMI – reposaient sur des agrégats macroéconomiques classiques : dette extérieure, croissance, réserves de change, solde courant… Bien qu’utiles, ces indicateurs sont souvent publiés avec retard, et sensibles à des manipulations comptables.

Les agences de notation (S&P, Moody’s, Fitch…), quant à elles, fondent encore largement leurs évaluations sur des analyses humaines, avec un décalage temporel important.

À lire aussi : Quand commence un krach boursier ? Et qu’appelle-t-on ainsi ?

Une incapacité à capter les signaux comportementaux

De fait, les modèles traditionnels de prédiction des risques souverains s’appuient principalement sur des indicateurs macroéconomiques agrégés : ratio dette/PIB, niveau des réserves de change, balance courante, inflation, ou encore notation des agences de crédit. Ces approches, souvent inspirées des modèles économétriques ou statistiques classiques (logit, probit, etc.), ont deux limites majeures :

des données trop lentes et trop agrégées : Les statistiques macroéconomiques sont publiées avec des délais parfois de plusieurs mois, trimestres, voire années. Elles lissent les signaux faibles et masquent les dynamiques de court terme comme les retraits massifs de capitaux ou les paniques bancaires naissantes.

une incapacité à capter les signaux comportementaux et politiques : Les crises souveraines ne sont pas seulement économiques. Elles sont aussi sociales, politiques et parfois géopolitiques. Or, les modèles traditionnels peinent à intégrer des variables non quantitatives comme l’instabilité politique, la polarisation sociale, les mouvements de protestation ou les négociations discrètes avec des bailleurs de fonds internationaux.

Le fait que le Liban ait été noté B jusqu’en 2019 alors qu’il méritait probablement un D illustre plusieurs dysfonctionnements majeurs dans les systèmes traditionnels de notation souveraine. Les agences préfèrent réagir que prévenir, ce qui biaise leurs notations à la hausse, surtout pour les pays fragiles.

Signaux faibles

De nouveaux modèles émergent, fondés sur l’apprentissage automatique (machine learning) et le traitement du langage naturel (NLP). Fitch, Moody’s et S&P testent déjà des IA capables de traiter des milliers de sources d’information en temps réel : flux financiers, déclarations publiques, mais aussi données satellites, transactions Swift anonymisées et commentaires sur Twitter/X.

Ces outils détectent des signaux faibles, invisibles aux yeux des analystes traditionnels : une série de transferts vers des comptes offshore, une chute anormale des volumes bancaires ou encore une brusque montée des hashtags du type #default #bankrun dans une langue locale.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Le précédent libanais

En 2019, bien avant l’effondrement officiel du système bancaire libanais, plusieurs signaux faibles étaient visibles. Des rumeurs circulaient sur WhatsApp et Twitter. Les transferts de fonds sortants explosaient. Des vidéos montraient des manifestants réclamant des comptes à la Banque centrale. Pourtant, les agences de notation, de même que le FMI, tardaient à alerter.

Malgré des signes alarmants en amont, le FMI est resté prudent dans son langage et n’a pas émis d’alerte franche avant l’effondrement du système bancaire libanais en 2019–2020. Un modèle IA entraîné sur les comportements non linéaires de retrait d’espèces, les mentions de panique financière dans les réseaux sociaux ou la disparition progressive des produits importés aurait pu détecter un risque élevé de défaut bien avant les agences.

Le cas du Pakistan : une surveillance en temps réel

Le Pakistan, régulièrement au bord du défaut, illustre un autre usage de l’IA. Le laboratoire de l’ESCE a récemment mis au point un outil combinant flux de données bancaires anonymisées (volumes de dépôts par région), données satellites sur les niveaux d’activité portuaire, analyse sémantique de discours politiques (fréquence de termes comme « aide d’urgence », « moratoire », « négociation FMI »), volume de vols directs sortants depuis Jinnah, discussions en penjabi et urdu sur X et Facebook… En croisant ces éléments, le modèle a anticipé dès la fin 2022 une nouvelle demande de plan de sauvetage… annoncée publiquement seulement en avril.

L’asymétrie de pouvoir entre les États et les autres acteurs économiques entretient la récurrence des crises financières systémiques, dont les impacts sur les grands équilibres macroéconomiques sont souvent massifs.

L’IA ajoute une couche dynamique aux modèles de risque pays, avec des alertes basées sur des tendances comportementales et des « bruits faibles ». Là où les systèmes classiques peinent à intégrer la psychologie collective ou les effets de contagion sur les marchés, l’IA excelle.

L’IA, un nouveau risque ?

Attention cependant aux biais algorithmiques. Les données issues des réseaux sociaux sont bruitées, et leur analyse peut être influencée par des campagnes coordonnées.

De plus, les IA ne sont pas neutres : elles peuvent intégrer des représentations inégalitaires du risque pays, notamment en surestimant les tensions dans des pays politiquement ou socialement instables mais solvables.

L’IA n’est pas un oracle. Les données non structurées (réseaux sociaux, médias, forums) sont dites “ bruyantes”, dans le sens où une mauvaise qualité d’entraînement et un mauvais filtrage peuvent conduire à des « faux positifs » alarmants. Si le modèle est entraîné sur des crises passées, il risque de surpondérer certains types de signaux et de sous-estimer des configurations inédites, voire d’"halluciner". Ces hallucinations surviennent souvent en raison de problèmes liés aux données utilisées pour entraîner les modèles de langage, des limitations de l’architecture des modèles et de la manière dont les grands modèles de langage (LLMs) interprètent les données économiques et financières.

Problème de gouvernance

De plus, les sources peuvent elles-mêmes être biaisées par des campagnes de désinformation. Les modèles d’IA les plus performants sont des « boîtes noires », dont la logique interne est difficilement interprétable. Pour un investisseur institutionnel ou un analyste-crédit, cela peut poser un problème de gouvernance : comment justifier une décision d’investissement ou de désinvestissement fondée sur un score algorithmique non explicable ?

Face à l’accélération et la complexité croissante des chocs économiques, sociaux et géopolitiques, des institutions comme le FMI, la Fed ou la BCE, de même que certains fonds d’investissement et banques, expérimentent désormais des intelligences artificielles capables de simuler des scénarios de crise en temps réel. L’objectif n’est plus seulement de prédire la prochaine défaillance, mais de la prévenir en ajustant les politiques économiques de manière beaucoup plus réactive, grâce à des modèles adaptatifs nourris par des flux de données continus et dynamiques.

Mais ces outils ne remplaceront pas de sitôt le regard critique et le discernement humain. Car là où l’IA excelle dans la détection de signaux faibles et le traitement massif de données, elle reste vulnérable à des biais et des hallucinations statistiques si elle est livrée à elle-même. La vraie rupture viendra donc d’un modèle hybride : un dialogue permanent entre l’intuition géopolitique et sociale des analystes humains et la capacité de calcul de l’intelligence artificielle.

Finalement, il ne s’agit plus de choisir entre l’humain et la machine, mais d’orchestrer intelligemment leurs forces respectives. L’enjeu n’est pas seulement de voir venir les crises, mais d’avoir les moyens d’agir avant qu’elles n’éclatent.

Serge Besanger a été directeur intérimaire d'une filiale du FMI.

02.07.2025 à 18:37

Attaques contre les installations nucléaires iraniennes : que dit le droit international ?

Texte intégral (2257 mots)

Les attaques d’Israël et des États-Unis contre des installations nucléaires iraniennes, présentées comme nécessaires pour empêcher le développement d’armes nucléaires par l’Iran, constituent non seulement des actes illicites en droit international (violation de la Charte des Nations unies et du droit des conflits armés), autrement dit une agression, mais pourraient aussi affecter négativement la crédibilité du régime de non-prolifération nucléaire incarné par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et le système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en place depuis un demi-siècle.

Le 7 juin 1981, l’aviation israélienne bombarde le réacteur irakien Osirak, suscitant une réprobation unanime. Dans sa résolution 487 (1981), le Conseil de sécurité des Nations unies « condamne énergiquement » l’attaque, qu’il qualifie de « violation flagrante de la Charte des Nations unies et des normes de conduite internationale », estimant en outre qu’elle « constitue une grave menace pour tout le système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, sur lequel repose le Traite sur la non-prolifération des armes nucléaires ».

Ce qui est intéressant ici, c’est la demande faite à Israël « de s’abstenir à l’avenir de perpétrer des actes de ce genre ou de menacer de le faire », un appel manifestement ignoré depuis puisque Tel-Aviv a récidivé par des attaques armées contre des installations situées en Syrie (2007) puis en Iran tout récemment, sans même parler des cyberattaques et les assassinats de scientifiques irakiens et iraniens.

Ce qui différencie toutefois le cas de l’Iran 2025 par rapport à celui de l’Irak 1981, c’est d’une part l’ampleur des attaques (12 jours sur une dizaine de sites) et d’autre part, l’implication des États-Unis, qui ont bombardé les sites d’Ispahan, Natanz et Fordo. Cet engagement américain, ainsi que la rivalité israélo-iranienne au Moyen-Orient, exacerbée depuis le début de la guerre à Gaza, ont non seulement paralysé le Conseil de sécurité, mais ont aussi brouillé le débat sur la licéité de telles attaques.

La guerre préventive ou de « légitime défense préventive » invoquée par Israël pour neutraliser une « menace existentielle » est illicite au titre de la Charte des Nations unies qui définit les conditions de l’emploi de la force par un État (soit via la légitime défense en réponse à une attaque, soit par une action collective décidée par le Conseil de sécurité). Ce qui n’englobe pas une légitime défense « préventive » décidée unilatéralement. Ainsi que l’a rappelé la Cour internationale de Justice, « les États se réfèrent au droit de légitime défense dans le cas d’une agression armée déjà survenue et ne se posent pas la question de la licéité d’une réaction à la menace imminente d’une agression armée » (Affaire Nicaragua contre États-Unis, 1986).

Par ailleurs, l’ampleur et la planification rigoureuse des attaques contre les sites nucléaires iraniens suggèrent que Benyamin Nétanyahou nourrissait ce projet de longue date, comme en témoignent ses nombreuses déclarations depuis trente ans, prédisant l’acquisition imminente de la bombe par l’Iran sous deux ans à quelques mois (Knesset en 1992, Congrès américain en 2002, ONU en 2012 et 2024).

L’Iran un « État du seuil » ; quid d’Israël ?

Le programme nucléaire iranien, lancé sous le chah, a connu un développement depuis les années 2000 avec la construction d’installations diverses permettant au pays de se doter de tout le cycle du combustible (réacteurs de recherche, centrales de production d’électricité, usines d’enrichissement et de stockage de matières radioactives) situés principalement à Arak, Téhéran, Bouchehr, Ispahan, Natanz et Fordo.

L’existence de sites non déclarés à l’AIEA fut à l’origine de sanctions imposées par le Conseil de sécurité. Celles-ci furent ensuite suspendues avec l’adoption du Plan d’action global commun, ou accord de Vienne (2015), signé entre l’Iran, les États-Unis (alors présidés par Barack Obama), la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, qui prévoyait que l’Iran limite ses capacités d’enrichissement de l’uranium en contrepartie de la levée des sanctions.

Mais en 2018, Donald Trump, installé à la Maison Blanche depuis janvier 2018, décide de se retirer unilatéralement de l’accord, sans recourir à la procédure de règlement des différends prévue, et rétablit les sanctions américaines contre Téhéran. L’Iran se considère alors libéré de ses engagements relatifs au niveau d’enrichissement, et fait passer celui-ci à 60 %, bien au-delà de la limite autorisée par l’accord (3,67 %). Bien que ce niveau soit inférieur à celui nécessaire pour une application militaire (90 %), il fait déjà de l’Iran « un État du seuil », c’est-à-dire un État capable d’accéder à la bombe, sous réserve de concevoir et de tester l’engin dans des délais plus ou moins longs. C’est précisément ce risque de voir l’Iran obtenir rapidement l’arme nucléaire qui a été invoqué par Israël et par les États-Unis pour justifier leurs frappes sur les installations iraniennes à partir du 13 juin dernier.

Il reste que le gouvernement iranien a nié toute intention de se doter de la bombe, invoquant la fatwa de l’Ayatollah Khamenei (2005) stipulant que la possession de l’arme nucléaire est contraire aux prescriptions de l’islam. Certes, l’AIEA, autorité de référence en la matière, a souligné à plusieurs reprises dans ses rapports annuels l’existence de zones d’ombre et de dissimulations concernant la nature et l’ampleur du programme iranien d’enrichissement. Elle a toutefois toujours conclu ne disposer d’aucune preuve attestant l’existence d’un programme à visée militaire.

Le principal opposant au programme nucléaire iranien reste Israël, qui n’est pourtant pas en position de donner des leçons en la matière. Doté de l’arme nucléaire depuis les années 1960 en dehors du cadre du TNP, auquel il n’a jamais adhéré, Israël n’a jamais reconnu officiellement son arsenal, invoquant une doctrine d’opacité relevant du « secret de polichinelle » (on estime qu’il disposerait d’une centaine de bombes).

Contrairement à tous ses voisins, il refuse de se soumettre aux inspections de l’AIEA et ignore la résolution 487 du Conseil de sécurité, qui lui « demande de placer d’urgence ses installations nucléaires sous les garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique ». Fait notable : tous les gouvernements israéliens, quel que soit leur bord politique, ont systématiquement évité tout débat public sur le sujet, y compris au niveau national – où il demeure un tabou –, tout en accusant tour à tour leurs voisins (Égypte de Nasser, Irak, Iran) de chercher à se doter de la bombe et de menacer ainsi le monopole nucléaire d’Israël dans la région.

Pourquoi les attaques contre les installations nucléaires sont-elles spécifiquement prohibées ?

L’Iran est un État partie au TNP (depuis son entrée en vigueur, 1970), un instrument clé de non-prolifération par lequel les États non dotés d’armes nucléaires s’engagent à le rester en contrepartie du bénéfice des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire sous le contrôle de l’AIEA pour prévenir tout usage à des fins militaires.

Cet engagement de non-prolifération est le corollaire du « droit inaliénable » à développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins économiques et scientifiques inscrit dans le traité et aucune disposition du TNP n’interdit spécifiquement l’enrichissement de l’uranium. En cas de manquements aux obligations de non-prolifération, l’Agence peut saisir le Conseil de sécurité.

Ce fut le cas pour la Corée du Nord en 2006, ainsi que pour l’Iran avant la conclusion de l’accord de 2015. Depuis au moins 2019, l’AIEA a toutefois exprimé des préoccupations quant à des activités menées sur des sites non déclarés, susceptibles de contrevenir aux obligations prévues par l’accord de garanties liant l’Iran à l’Agence, notamment en matière de non-détournement de matières nucléaires. Néanmoins, nous l’avons dit, ces irrégularités n’ont pas permis à l’AIEA d’établir avec certitude l’existence ou l’absence d’un programme à finalité militaire – une condition nécessaire pour saisir le Conseil de sécurité.

Les attaques du 12 au 24 juin violent en particulier la résolution 487 du Conseil demandant aux États « de s’abstenir de perpétrer des attaques ou menacer de le faire contre des installations nucléaires » ainsi que les résolutions de l’AIEA allant dans le même sens. Le directeur général de l’AIEA a rappelé « que les installations nucléaires ne devaient jamais être attaquées, quels que soient le contexte ou les circonstances » (13 juin 2025). Cette prescription d’interdiction s’explique par les conséquences graves sur les populations et l’environnement pouvant découler des fuites radioactives dans et au-delà des frontières de l’État attaqué. À ce propos, la réaction des Américains et des Européens fut prompte lors des incidents armés visant les centrales de Tchernobyl et Zaporijjia (2022, 2024 et 2025), le directeur de l’AIEA jugeant ces attaques « irresponsables » (15 avril 2024).

Si aucun traité spécifique n’interdit les attaques contre des installations nucléaires, leur prohibition découle du droit des conflits armés qui interdit de diriger intentionnellement des attaques contre des biens à caractère civil, les installations nucléaires étant considérées comme telles. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens civils (et des personnes civiles) est une violation des lois et coutumes de la guerre, un crime de guerre au sens du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 et du Statut de la Cour pénale internationale.

Ces attaques armées risquent de renforcer la défiance à l’égard du TNP. En effet, comment les justifier lorsqu’elles visent les installations nucléaires d’un État partie au traité et soumis aux garanties de l’AIEA, même si la transparence de l’Iran a parfois fait défaut ? Téhéran pourrait être tenté de se retirer du TNP et de suspendre les inspections de l’Agence, comme le laissent entendre certaines déclarations de responsables iraniens. Ils suivraient alors la trajectoire empruntée par la Corée du Nord, qui s’est dotée de l’arme nucléaire après avoir rompu avec l’AIEA et quitté le TNP. Une telle évolution risquerait d’encourager d’autres États, comme l’Arabie saoudite ou la Turquie, à envisager une voie similaire, compliquant davantage encore la recherche d’une issue diplomatique pourtant essentielle à la résolution des crises de prolifération.

Enfin, ces attaques risquent d’affaiblir un régime de non-prolifération déjà singulièrement érodé par les critiques croissantes sur l’absence de désarmement nucléaire, une contrepartie actée dans le traité mais qui n’a pas connu l’ombre d’un début d’application, la tendance allant plutôt dans le sens d’une course aux armements…

Abdelwahab Biad ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.