Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

03.09.2025 à 11:58

Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique

Alors que la possibilité du fascisme prend corps à grande vitesse, il ne s’agit plus de convaincre, mais d’organiser le camp de l’émancipation, observe Fatima Ouassak dans ce texte incisif, qui ouvre le livre collectif « Terres et liberté ». Elle appelle à assumer la radicalité et à construire un front commun écologiste et antiraciste : l’écologie de la libération.

L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4557 mots)

Ce texte est l’introduction par Fatima Ouassak du livre collectif qu’elle a coordonné : Terres et Liberté. Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, paru en mai 2025 aux éditions Les Liens qui Libèrent. L’ouvrage est la première parution de la collection « Écologies de la libération », que dirige Fatima Ouassak.

« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir, ou la trahir. »

Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, 1961

Nous vivons à l’aube d’un basculement historique en Occident. Mille bruits de fond le laissent entendre : l’idée même de changement structurel — vers plus de justice — rendu nécessaire par l’urgence climatique est abandonnée par les grandes puissances mondiales, et le fascisme allié au néolibéralisme gagne partout du terrain. L’horizon s’obscurcit d’une possible gestion fasciste de l’urgence climatique : plus question de partager l’eau, l’air, la terre, la possibilité de vivre bien, de vivre tout court, avec celleux décrété·es indignes d’appartenir à l’humanité. Cette possibilité du fascisme prend corps — l’air de rien — très vite.

Dans le même temps — pour partie en réaction — grandit dans le camp de l’émancipation une exigence radicale de justice : la domination des un·es sur les autres n’est plus supportable. Cette exigence est le fruit d’une prise de conscience collective : celle de militant·es, d’intellectuel·les, de syndicalistes, de paysan·nes, d’avocat·tes, d’artistes, d’éditeur·ices, de journalistes engagé·es qui partagent l’ambition de construire un front commun contre ce qui ravage le monde.

En France, ce souffle radical pointe son nez aux portes de l’écologie politique. Le terrain est favorable : depuis une dizaine d’années se tisse un début d’alliance entre luttes écologistes et antiracistes, et on voit arriver une production théorique d’une écologie décoloniale. Un travail qui s’est ancré dans des luttes locales pour les soutenir et s’en inspirer, et qui a mené, en 2020, à un mot d’ordre partagé entre écologistes et antiracistes : « On veut respirer ! ».

La question est stratégique. La lutte continue, nous sommes d’accord. Mais avec qui ? Pour quoi faire ? S’agit-il de monter en radicalité dans une course contre la montre face au grand capital acoquiné avec l’extrême droite et d’adopter une stratégie révolutionnaire ? S’agit-il au contraire d’arrondir les angles pour freiner le train qui risque de tous·tes nous précipiter dans le ravin et de se ranger derrière une stratégie de repli ? Foncer et faire feu de tout bois ? Ou se terrer et se protéger des vents mauvais ? Nous considérons ici qu’il faut en écologie, comme en tout, résister corps et âme au fascisme. Face aux possibles basculements mortifères, nous n’avons plus le temps de prendre des pincettes en faisant le dos rond.

Va donc pour la course contre la montre et le feu

Partant de là, remplir notre mission, c’est assumer notre radicalité, la revendiquer. Cela risque de provoquer des controverses ? Tant mieux, vive la controverse ! Cela risque de cliver ? Encore heureux : il ne s’agit pas de convaincre les partisan·nes de la suprématie blanche de rejoindre le camp de l’émancipation. Il s’agit d’organiser le camp de l’émancipation, où nous sommes suffisamment nombreux·ses, et de construire des maquis — physiques, intellectuels et culturels. Remplir notre mission, c’est, malgré les critiques que nous pouvons lui adresser, ne pas rompre avec le champ de l’écologie. Le rapport critique à l’écologie ne doit pas viser à nous en débarrasser, mais au contraire à nous l’approprier. Répondre à notre mission, c’est aussi, dans un contexte d’extrême-droitisation des champs politique et médiatique, refuser de mettre la question raciale sous le tapis. Alors que l’antiracisme est diabolisé et que la défense de la liberté de circuler est taxée de haute trahison, du courage, il en faut. Mais personne n’a dit que notre mission était facile.

Depuis, nous sommes nombreux·ses à avoir découvert la mission de notre génération : travailler à un projet écologiste où l’égale dignité humaine est à la fois le centre et l’horizon. Reste à savoir si nous nous apprêtons à la remplir ou à la trahir. Voilà très précisément où nous en sommes aujourd’hui.

Il s’agit d’analyser précisément la singularité coloniale, islamophobe et anti-migrant·es du fascisme qui se répand aujourd’hui en Europe. Et comprendre que tout se tient : ce qui ravage la Terre ravage les populations non blanches, ce qui ravage les populations non blanches ravage la Terre.

Terres et Liberté est le premier point de ralliement que nous proposons, entre écologie et antiracisme. À l’heure où, en France, la terre se soulève aussi bien pour empêcher l’accaparement de l’eau au profit de quelques-un·es que pour dénoncer le meurtre d’un adolescent tué par la police, à l’heure où ce qui agite en silence les populations non blanches concerne l’enterrement des parents, quelle est la terre où reposer en paix ? Ici ou là-bas ? C’est une question derrière laquelle se cachent mille autres. Quelle est la terre où se reposer et vivre en paix ? Celle où faire grandir ses enfants ? Ces questionnements sont à la fois singuliers et universels. La terre ne concerne pas seulement les conditions de subsistance. Elle est aussi affaire de dignité car la libération de la terre est une condition à l’émancipation de celleux qui l’habitent.

C’est précisément cet enjeu que nous cherchons ici à explorer. Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas. Premier ouvrage de la collection « Écologies de la libération », Terres et Liberté vise à introduire les principaux enjeux, sujets de débat, champs d’action et luttes menées, dans une perspective croisée écologiste et antiraciste.

Une conviction nous anime : si nous y travaillons sérieusement, l’antiracisme peut devenir le nouveau souffle de l’écologie politique, et l’enrichir de joies militantes, de savoirs académiques, d’espérance, et d’une histoire pleine de détermination à vivre libres.

Terres au pluriel car toutes ne se valent pas : elles sont souvent traitées comme le sont leurs habitant·es. Et Liberté au singulier pour rappeler que personne n’est libre si tout le monde ne l’est pas.

Le maquis où il est désormais possible de verser dans un pot commun les héritages antiracistes et les héritages écologistes, c’est l’écologie de la libération. La pensée de Frantz Fanon, celle de Maria Lugones, la vision politique d’Abdelkrim El Khattabi, celle de Thomas Sankara, la libération de l’Algérie malgré cent trente-deux ans de destruction, la lutte pour protéger la terre guyanaise, la résistance en Kanaky, la résilience en Palestine… forment ce maquis où l’on peut résister pour contrer « l’écologie des frontières » mobilisée par les dirigeant·es d’extrême droite. Et où renouveler nos imaginaires, préciser nos horizons idéologiques, dans le détail. Qu’entendons-nous exactement par « racisme environnemental », « écocide », « extractivisme », « effondrement » et « fin du monde », « habiter colonial », « réparation », « justice climatique », « éthique du soin », « rhizome », « libération animale », « ancrage territorial »… ? Autant de définitions nécessaires pour déployer des outils d’émancipation.

L’écologie de la libération, c’est notre réponse à l’urgence que constituent les conséquences du dérèglement climatique et la montée en puissance des fascismes alliés au néolibéralisme en France et en Europe. C’est l’ensemble des grilles d’analyse, projets politiques et mouvements sociaux qui visent à libérer les animaux humains et non humains d’un système d’exploitation et de domination : les grilles d’analyse permettent de comprendre les ravages écologiques sur les êtres et les terres produits par la combinaison de systèmes d’oppression patriarcale, capitaliste et coloniale ; les projets politiques ouvrent des horizons écologistes à la fois anticapitalistes et anticolonialistes ; les mouvements sociaux se composent de collectifs d’habitant·es, d’associations culturelles, de tiers-lieux, d’entreprises, de syndicats, qui luttent contre le système responsable du dérèglement climatique et ses conséquences, avec au centre, les enjeux d’égale dignité humaine. Tout notre travail ici consiste à donner de la voix et du coffre à cette écologie de la libération. Se saisir des impensés et des angles morts de l’écologie politique — suprématie blanche et occidentale, rapports de domination coloniale et racisme environnemental entre autres — pour développer de nouveaux outils critiques. Une manière d’ouvrir un véritable espace antiraciste, et de participer ainsi aux ruptures et au renouvellement nécessaires dans l’écologie, en France et en Europe. La mission de notre génération est de travailler à un front commun écologiste, radicalement antiraciste. Travaillons-y vite, partout, nombreux·ses.

Image d’accueil : « Bush Babies » de Njideka Akunyili Crosby, 2017. Wikiart.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article Pour une écologie de la libération : antiracisme et écologie politique est apparu en premier sur Terrestres.

09.07.2025 à 19:30

« Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation »

La guerre en RDC dure depuis 30 ans. Inéluctables conflits tribaux ? Non : ingérences étrangères pour le contrôle des métaux. Dans un entretien avec Celia Izoard, la juriste Gloria Menayame et le politiste David Maenda Kithoko dénoncent la malédiction, au Congo, de ne pas pouvoir se percevoir autrement que comme une ressource pour les puissances capitalistes.

L’article « Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation » est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8544 mots)

Cet article est le second épisode d’une enquête en deux parties de Celia Izoard sur l’extractivisme minier en RDC. Premier épisode : « Un néo-colonialisme technologique : comment l’Europe encourage la prédation minière au Congo ».

Politiste, David Maenda Kithoko, 30 ans, est originaire de la ville d’Uvira, sur les rives du lac Tanganyika, à l’est de la RDC (République Démocratique du Congo). Avec sa famille, il a été réfugié successivement au Burundi, au Rwanda, aux Comores, à Mayotte puis à Lyon. Là, il a cofondé avec des amis Génération lumière, une association qui milite contre l’extractivisme et pour la paix en RDC.

Juriste, Gloria Menayame, 31 ans, a grandi dans la ville de Kisangani, sur les rives du fleuve Congo. Arrivée en France en 2017, elle fait partie de Génération Lumière et milite au sein de l’ONG Congolese Action Youth Platform (CAYP) et pour l’initiative Genocost, qui vise à faire reconnaître les crimes subis par le peuple congolais.

Propos recueillis par Celia Izoard.

Celia Izoard : Vous avez vécu la guerre pendant votre enfance au Congo. Que compreniez-vous alors du conflit ? Comment l’analysez-vous aujourd’hui ?

Gloria Menayame : J’avais 7 ans quand les forces rwandaises et ougandaises ont attaqué ma ville, Kisangani. Mon père est venu me chercher à l’école et nous sommes restés six jours dans la cave. En sortant j’ai découvert une ville méconnaissable, détruite. Un millier de personnes étaient mortes. Dans la Kisangani d’après-guerre, il y avait beaucoup de délinquance et de prostitution juvéniles. La ville à l’époque devait ressembler un peu à Goma avant qu’elle tombe ces derniers temps : il y avait partout des ONG locales et internationales. Je vivais en face du QG de la Monusco, le camp des casques bleus. Vers 14 ans, j’ai été parmi les premières personnes à être formées par l’UNICEF. Ils venaient de créer un programme pour former des jeunes à devenir des relais communautaires sur la santé et la délinquance, par exemple on animait des émissions de radio.

C’est depuis longtemps une région de mines artisanales d’or et de diamants. Tous les jeunes allaient travailler dans les mines d’or, à la « Sokimo » (Société minière de Kilo-moto). C’était une province riche. Il y avait beaucoup de « diamantifères », des gens du coin qui s’étaient enrichis en vendant des pierres précieuses.

Adolescente, je savais déjà que l’attaque de l’Ouganda et du Rwanda était liée à ces minéraux. Mais pour moi, l’expression « Diamants de sang », c’était juste un slogan, ça voulait dire que les gens se battent pour les diamants, pour en avoir plus que le voisin. Ça n’avait pas réellement de signification politique. C’est plus tard que j’ai découvert l’importance du tantale et de l’étain pour le secteur du numérique, et que j’ai compris que la guerre au Congo était liée à l’importance cruciale du commerce de métaux pour les puissances capitalistes.

Celia Izoard : Dans cette guerre qui frappe l’est du Congo depuis 30 ans, on a l’impression d’un état de chaos et de violence permanents dans lequel tout le monde meurt – des gens d’origines très diverses. Pourquoi l’appelez-vous « génocide » ?

Gloria Menayame : Au sein de l’ONG CAYP, nous parlons d’un « genocost », un génocide motivé par les gains économiques. Ce ne sont pas des guerres tribales où tout le monde est en train de s’entre-tuer, comme on nous le dit depuis l’Europe. Ce n’est pas un champ de bataille où des sauvages se massacrent parce qu’ils veulent tous avoir accès aux ressources. En RD Congo [RDC], il y a 450 ethnies et 250 langues différentes, cette pluralité n’est pas un problème en soi. La question, c’est : qui instrumentalise les groupes armés ? Derrière les revendications ethniques, foncières ou religieuses, on retrouve toujours les mêmes acteurs : le Rwanda, l’Ouganda, eux-mêmes soutenus par les grandes puissances.

Gloria Menayame

À la longue, on en conclut que l’enjeu de cette guerre est de se débarrasser de la population pour avoir accès aux richesses.

Ce n’est pas normal qu’une guerre dure 30 ans. J’ai 31 ans aujourd’hui et elle n’a jamais cessé. Elle a déjà fait 6 millions de morts et elle continue. La terreur, les exactions, l’usage du viol visent à détruire le socle social. Obliger des enfants à violer leur maman, par exemple, c’est briser toutes les règles de la société. Les femmes subissent des mutilations de leurs parties génitales, les chefs coutumiers sont systématiquement assassinés. C’est la possibilité même d’habiter ce territoire qui est détruite par les massacres. Car ce que les centaines de peuples qui vivent dans cette région ont de commun, c’est le fait d’être attaché à la terre – les noms bantous sont souvent liés à la terre. Teominaté : tu es celui/celle qui vient de telle colline, de tel endroit. Or il y a aujourd’hui dans le pays près de 7 millions de déplacés internes, plus que nulle part au monde. Le déracinement est massif. À la longue, on en conclut que l’enjeu de cette guerre est de se débarrasser de la population pour avoir accès aux richesses.

Celia Izoard : Quand on pense à un génocide, on pense à la politique d’extermination nazie ou aux massacres des Tutsies – des crimes commis en quelques années ou en quelques mois. Mais ça peut aussi être un processus génocidaire qui se déroule sur un temps long, comme celui qui a fait disparaître la majorité des peuples autochtones de l’Amérique du Nord…

Gloria Menayame : Oui. Cette situation s’inscrit dans la continuité de l’histoire du Congo et même de sa création en tant qu’entité coloniale, en 1885, à la conférence de Berlin où les grandes puissances se sont partagé l’Afrique. Contrairement aux autres colonies, le Congo a alors été pensé comme un marché dans lequel chacune des puissances irait puiser des ressources, et ce, sans les Congolais·es. Le Congo n’existe que pour être pillé. Sous Leopold II de Belgique, c’était l’hévéa et le caoutchouc ; aujourd’hui ce sont les mines. Hier les occupants coupaient les mains des gens pour les obliger à travailler, aujourd’hui ils violent les femmes et ils précipitent les enfants dans les puits de mine. Il y est admis que la vie ne vaut rien et qu’elle peut être sacrifiée pour accéder aux ressources.

Gloria Menayame

Le Congo n’existe que pour être pillé. Il y est admis que la vie ne vaut rien et qu’elle peut être sacrifiée pour accéder aux ressources.

Celia Izoard : Et pourtant l’armée congolaise et les groupes locaux comme les Maï Maï participent eux aussi à la terreur et à la guerre pour la prise de possession des carrés miniers…

Gloria Menayame : À la base, les Maï Maï sont des groupes d’autodéfense des villages. Ils n’avaient aucune revendication sur le contrôle des ressources. Mais ils font comme les autres : ils pratiquent la terreur et s’emparent des mines. Ils sont devenus des marchands de métaux précieux. Ils deviennent eux-mêmes bourreaux pour s’inscrire dans ce marché, dans cette économie de guerre. C’est aussi parce que la guerre a fait disparaître les autres possibilités de subsistance.

Les guerres du Kivu en République démocratique du Congo : 1994-2025

1994 Génocide au Rwanda. Le parti de Paul Kagamé l’emporte sur les extrémistes Hutus. Repli des géocidaires au Kivu.

1995 Création des Allied Democratic Forces (ADF), groupe armé ougandais affilié à l’État islamique

1996-1997 1ère guerre du Congo. Chute de Mobutu au Congo-Zaïre (actuelle RDC) après 32 ans de dictature soutenue par la France. Arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila avec l’appui du Rwanda (et du secteur minier occidental)

1998-2003 2ème guerre du Congo. Laurent-Désiré Kabila fait scission avec le Rwanda. Rébellion au Kivu soutenue par le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi

2000 Le Conseil de sécurité de l’ONU crée un groupe d’experts posté au Kivu pour surveiller les groupes armés et « réunir des informations sur toutes les activités relatives à l’exploitation illégale des ressources naturelles »

2001 En RDC, arrivée au pouvoir de Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila

2004-2009 Guerre au Kivu. Le Rwanda soutient l’offensive du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) en RDC

2007 Accord minier RDC-Chine portant notamment sur l’extraction de cuivre et de cobalt au Katanga (sud du pays) et de diamants (province du Kasaï)

2010 Loi Dodd-Frank (USA) sur les minerais de conflit

2012-2013 Guerre au Kivu. Création du M23 (issu d’une scission du CNDP), vaincu en 2013

2016 Félix Tshisekedi devient président de RDC après des élections (truquées)

2017 Au Rwanda, Power Resources (GB) investit dans une fonderie de tantale

2018 Au Rwanda, Luma Holdings (Pologne) investit dans la fonderie d’étain en copropriété avec l’État

2019 Au Rwanda, création d’une raffinerie d’or

2021 Début de la nouvelle offensive du M23 au Kivu

2022 Annexion de la ville de Bunagana par les troupes du M23

2023 Accord de coopération entre la RDC et le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), France

Février 2024 Accord minier UE-Rwanda

Juillet 2024 En France, l’association Génération Lumière organise une marche contre l’extractivisme

Décembre 2024 Accord minier UE-RDC

Janvier 2025 Annexion de la ville de Goma par le M23

Mai 2025 Accord minier USA-Rwanda. Accord de défense + mines USA-RDC

Celia Izoard : C’est un cercle vicieux, l’extractivisme crée la guerre, puis la guerre encourage l’extractivisme parce que l’agriculture n’est plus possible…?

Gloria Menayame : C’est ça, l’agriculture n’est pas compatible avec la guerre. La région de Goma et Bukavu, c’était vraiment traditionnellement la région nourricière, une zone volcanique, très fertile : production de lait, de pommes de terre, de fromages. Aujourd’hui le fromage et le saucisson ne se font plus à Goma. Il faut le faire venir de Gisenyi, de l’autre côté de la frontière, au Rwanda.

L’exploitation minière détruit le sol, le sous-sol, change la façon d’habiter la terre. La population de Goma et Bukavu était essentiellement formée d’agriculteurs et d’éleveurs, très attachée à la terre. Mais tout le monde se met dans le commerce des mines. À quoi bon faire de l’agriculture ? Tu vas avoir un troupeau de vaches et, du jour au lendemain, des rebelles vont venir tout brûler. Tu ne vas pas semer si ta récolte a de grandes chances d’être attaquée. Ce n’est pas viable. Donc les gens deviennent mineurs, transporteurs, vendeurs. Et comme on produit de moins en moins de nourriture dans la région, elle devient de plus en plus chère, donc il faut de plus en plus d’argent pour l’acheter. D’où vient cet argent, sinon de la vente des minerais ?

Ma ville natale, Kisangani, est presque une île sur le fleuve Congo. Si tu voulais manger du bon poisson frais, c’était là que tu allais. Quand j’étais petite, comme il y en avait tellement et qu’on ne pouvait pas le conserver, il était vendu le jour même ou jeté. Mais aujourd’hui, le poisson est devenu cher. Les Wagénias [les pêcheurs dits acrobates des chutes de Wagénia, sur le fleuve Congo] disent que « le poisson ne meurt plus », que les poissons sont tristes. Les poissons ne viennent plus, ils ne remontent plus à la surface. En fait c’est parce que le fleuve Congo est pollué, principalement par les mines.

Celia Izoard : L’expression la plus couramment associée au Congo est la « malédiction des ressources », qui indique le paradoxe d’un pays ravagé par la guerre et la pauvreté malgré toutes ses ressources naturelles. Mais parler de « malédiction », d’une sorte de mauvais sort, n’est-ce pas une manière de dissimuler la prédation ?

David Maenda Kithoko : Cette histoire de « malédiction des ressources » me hérisse les poils. Qui a maudit ? Qui met en place les instruments pour exécuter la malédiction ? À quel moment habiter à Bunagana devient une malédiction ? Dans la culture chrétienne, la malédiction sans cause est sans effet. Nous n’avons rien demandé. Nous n’avons rien fait d’autre que de naître et de vivre sur ce territoire.

C’est une expression qui est reprise comme si c’était une évidence. Nous sommes maudits. Ah bon ? Mais vous, quand vous exploitez ces ressources, vous n’êtes pas maudits ? Et l’Angleterre, qui a fait la Révolution industrielle grâce à toutes ses mines de charbon et de fer, pourquoi n’a-t-elle pas subi cette fameuse malédiction des ressources ?

David Maenda Kithoko

Dire que le Congo est un « scandale géologique », c’est une manière de blâmer la victime. Tu nais sur un territoire qui, dans le regard de l’autre, est un appel. On t’a violée parce que tu étais attirante. C’est ta faute.

Ça me fait penser à l’autre expression souvent employée pour parler de mon pays : le Congo serait un « scandale géologique ». C’est la formule qu’a employée le géologue belge Jules Cornet à son retour du Katanga, où il prospectait pour la colonie dans les années 1910. C’est un regard assez étrange. Il lorgne sur les cailloux. Il ne s’intéresse qu’au sous-sol, et pas aux êtres vivants qui sont au-dessus. Et il semble justifier par avance tous les crimes qui vont être commis, causés par ce « scandale géologique ». C’est une manière de blâmer la victime. Tu nais sur un territoire qui, dans le regard de l’autre, est un appel. On t’a violée parce que tu étais attirante. C’est ta faute. Ce scandale géologique a justifié la manière de tuer et de nous déshumaniser dans ce territoire. Cette idée des richesses irrésistibles semble là pour justifier les massacres, les viols, les atrocités qui ont lieu dans ma région.

Quand on parle de la France, on ne parle jamais de ses ressources minières, on parle de ce que l’esprit humain a créé, de la culture, de la gastronomie… mais pour les pays africains, on parle des minerais. Vous ne nous intéressez pas, ce sont les cailloux qui nous intéressent, vous êtes un scandale géologique. Alors qu’au Congo on a une production culturelle très importante, ne serait-ce que la musique [ndlr : Ninho, Tiakola, Dadju, SDM, Gims et Damso sont tous originaires de RDC].

Un exemple récent de cette supposée « malédiction » : l’accord minier signé en 2024 entre l’Union européenne et le Rwanda pour l’approvisionnement en métaux stratégiques, soi-disant pour la transition écologique. Génération lumière dénonce cet accord depuis plus d’un an : on sait depuis 25 ans que le Rwanda est le principal bénéficiaire des minerais de conflit pillés au Congo, et qu’il produit lui-même très peu de métaux. Or la signature de cet accord a coïncidé avec une montée en puissance de l’offensive du M23 et de l’armée rwandaise en RDC, et avec la prise de possession de Goma, de Bukavu et des principales zones minières du Kivu.

On a là un exemple très tangible de colonialisme visible, assumé. C’est une pure prédation de ressources au bénéfice des métropoles. Et on trouve toujours un argument moral pour justifier ça. Ici, les gouvernements européens utilisent l’alibi de la transition écologique pour faire accepter cette politique à leurs populations ; de même qu’à l’époque des colonies, l’argument invoqué était la défense de la civilisation contre la barbarie.

Celia Izoard : Que vous inspire ce nouvel accord que viennent de conclure les USA avec la RDC et le Rwanda ? C’est un accord de paix entre le Rwanda et la RDC chapeauté par les États-Unis, qui ont signé avec chacun des deux pays un accord minier.

David Maenda Kithoko : Cet accord n’a aucune chance d’amener la paix, pas plus que les précédents. La même situation se rejoue sans cesse. En 2008, on a signé les accords de 100 ans avec la Chine, ils étaient censés durer un siècle et assurer la paix et le développement de routes et d’hôpitaux, en échange de concessions dans les mines de cuivre et de cobalt du Katanga, dans les mines d’or. Une dizaine d’années plus tard, les infrastructures ne sont pas là, mais la corruption et la pollution ont augmenté. Et la guerre se poursuit parce que les Occidentaux veulent reprendre la main sur les Chinois.

David Maenda Kithoko

On conditionne la survie sur un territoire aux ressources de ce territoire. C’est le regard qui a toujours été porté sur le Congo.

D’autre part, les États-Unis ont toujours allié, soutenu et financé le Rwanda. Ça me paraît étrange qu’ils prétendent nous protéger alors qu’ils ont fabriqué la puissance militaire qui nous agresse et qu’ils continuent à le soutenir. Cet accord de « paix » me paraît d’autant moins protecteur qu’il inclut un partenariat commercial avec le Rwanda sur l’étain et le tantale, des minerais qui ont de fortes chances de continuer à provenir du Kivu livré au feu et au sang. Les États-Unis ont toujours favorisé une stratégie de maintien du chaos en RDC, qui les avantage, et semblent continuer sur cette voie.

Je suis encore plus choqué que les dirigeants congolais eux-mêmes voient cela comme une porte de sortie et ne se questionnent pas sur cette valeur cardinale : nous sommes humains, nous n’avons pas besoin d’offrir quoi que ce soit en échange de la paix. Les prémisses de cet accord « défense contre ressources » sont colonialistes. On conditionne la survie sur un territoire aux ressources de ce territoire. C’est le regard qui a toujours été porté sur le Congo. C’est comme si les Congolais·es n’avaient droit à la vie qu’en tant que pourvoyeurs de ressources. On ne les préserve pas parce qu’ils ont le droit de vivre, mais pour les intérêts économiques extractivistes.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil » d’Erika Campelo, mai 2025.

Celia Izoard : Finalement, la malédiction, ce serait plutôt la cupidité des empires qui a transformé le pays en « ressources », ce qui fait qu’aujourd’hui, la classe politique et la population congolaise ont tendance à vouloir tirer parti de ce « scandale géologique » ?

David Maenda Kithoko : Oui, Les Congolais·es ont grandi dans un imaginaire totalement extractiviste et ont intégré cette image de leur pays comme scandale géologique. Comment sortir du modèle extractiviste quand il y a des expressions comme ça, qui banalisent le fait que tout un territoire, tout un pays, soient assignés à la mine ? À l’Assemblée nationale, le 29 mars 2024, j’ai assisté à une rencontre sur les projets de transformation de cobalt pour batteries en RDC, pour favoriser l’indépendance économique du pays. Après avoir entendu l’ambassadeur du Congo s’exprimer, je lui ai dit : « Qu’est-ce que c’est que cette manière de parler de nous ? Tout ce que tu dis là, c’est « venez acheter, venez prendre dans nos sous-sols ». » Est-ce qu’on ne peut pas se penser sans le désir européen, le désir des riches pour nos ressources ? Est-ce qu’on ne peut rien faire d’autre, jamais ? La malédiction, elle est là, de se percevoir comme ressource, de ne pas pouvoir se percevoir autrement que comme ressource. On a du mal à imaginer une forme de vie qui ne serait pas fondée sur la mine, on ne se projette que là-dedans. Derrière cet accord avec les Américains, il y a ce même présupposé – que, de toute façon, ce sera les mines. Dans le meilleur des cas, ce qui est dit c’est que le Congo doit exploiter ses ressources de manière équitable. Ce modèle-là sature nos imaginaires.

David Maenda Kithoko

La malédiction, elle est là : de ne pas pouvoir se percevoir autrement que comme ressource. On a du mal à imaginer une forme de vie qui ne serait pas fondée sur la mine.

Je suis contre. Et la santé des gens ? Et l’exploitation des forêts? Récemment, un de mes amis est parti travailler dans les mines du Nord Kivu, il est rentré malade. Il y a des rivières taries à cause des mines. On est capables d’imaginer une autre économie en Afrique, moins dépendante d’un marché mondialisé, moins violente avec la terre.

Dans ma ville natale, à Uvira, il y a le port sur le lac Tanganyka qui permet des échanges de produits agricoles et de pêche non seulement à l’intérieur du pays, mais aussi dans presque toute la région des Grands lacs. Il n’y a pas d’école d’ingénieurs nautiques, et pourtant les gens fabriquent des bateaux avec un savoir-faire exceptionnel. Il existe à Uvira une autre forme d’économie, une économie basée d’abord sur la relation. Les gens arrivent à créer des tontines, une forme d’épargne en dehors du système bancaire fondée sur la confiance. J’y ai également vu une sorte de mutualisation dans la construction des logements. Lorsqu’un jeune souhaite fonder un foyer, d’autres viennent l’aider à construire la maison et ainsi de suite. Cette économie encastrée dans la relation, ces formes de réciprocité à la Karl Polanyi, c’est précisément ce que détruit l’extractivisme minier au Congo.

Celia Izoard : Certes, on peut arrêter de s’identifier à la proie, mais il faut aussi que la prédation s’arrête… Qu’est-ce qui le permettrait, selon vous ?

David Maenda Kithoko : On dit chez nous : C’est à celui qui est ivre de travailler sur son ébriété. Le problème, c’est la demande pour ces ressources, c’est l’addiction à ces ressources. Cette société occidentalisée est régie par l’extractivisme. On bouffe les mines. Tu imagines qu’on fabrique maintenant des caleçons connectés… des gourdes connectées ! Tout ça, ce sont des minerais. Il faut lutter contre la surconsommation de métaux en Europe.

Pour aller vers cette désintoxication, il faut peut être commencer par prendre soin des objets. C’est-à-dire apprendre à réparer. Et donner à ce geste technique une ambition politique qui s’inscrit dans la réduction de la production, dans un souci du soin à la Terre et ceux et celles qui la peuplent. Le législateur doit créer un nouveau droit pour les citoyen·nes, le droit à réparer. Contraindre chaque fabricant à prévoir la réparabilité de ses produits, pour allonger la durée de vie des objets. Plus les outils durent, plus on questionne le modèle d’affaire de ces multinationales. En parallèle, il faut des politiques publiques du renoncement, appuyée par des campagnes de sensibilisation comme celle de l’Ademe [les « dévendeurs »] qui a été censurée.

Gloria Menayame

Ce qui a changé, c’est qu’on met en avant, non pas seulement la corruption des élites du pays, mais aussi les dynamiques impérialistes et néo-coloniales qui l’entretiennent et qui sont la véritable cause de la guerre.

Gloria Menayame : C’est difficile de rêver à une ouverture. Il faut comprendre que toutes les personnalités qui semblaient capables de changer le cours des choses ont été assassinées : Patrice Lumumba [1925-1961], Général Mamadou Ndala [1978-2014].

Pour autant, notre action n’est pas vaine. En 2022, la Cour internationale de justice a condamné l’Ouganda à verser 325 millions de dollars de réparations pour sa responsabilité dans la 2e Guerre du Congo (1998-2003). Mais le Rwanda n’a pas été condamné, pas plus que les chefs de guerre congolais qui ont commis des exactions et qui font encore partie aujourd’hui du gouvernement de la RDC. L’ONG CAYP milite pour qu’ils soient jugés et que les responsabilités soient établies.

Chaque 2 août, le jour anniversaire du début de la 2e Guerre du Congo, nos organisations préparent une commémoration du génocide congolais. Cette date de commémoration a récemment été actée par une loi en RDC.

Pour garder espoir, on peut aussi dire que notre génération de la diaspora congolaise est mieux équipée pour comprendre et pour agir. La génération précédente nous a laissé des acquis, mais elle ne voyait le pouvoir qu’à travers une seule classe politique. C’était « Kabila dégage », parce qu’il avait été mis au pouvoir par le Rwanda, parce qu’il était corrompu – alors même qu’en RDC, beaucoup de gens le soutenaient. La diaspora ne parlait pas le même langage que les habitant·es. Aujourd’hui, nous pouvons faire signer des tribunes à des partenaires locaux à Goma ou à Kinshasa. Ce qui a changé, c’est qu’on met en avant, non pas seulement la corruption des élites du pays, mais aussi les dynamiques impérialistes et néo-coloniales qui l’entretiennent et qui sont la véritable cause de la guerre. Et cela renforce notre lien avec les habitant·es de là-bas, ça crée un pont.

Image d’ouverture : lac Kivu, 2024. Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article « Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation » est apparu en premier sur Terrestres.

27.05.2025 à 18:33

Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique

La rédaction de Terrestres vous partage ses coups de cœur du moment ! Au menu : la lecture des essais décoloniaux d'Ailton Krenak, le (re)visionnage d'un film sur la paysannerie en crise, une BD sur la pétro-masculinité toxique dans l'Alberta et une réflexion sur les récits de "l'effondrement" de Détroit.

L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5828 mots)

Essais · Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral · Ailton Krenak

Ailton Krenak, une voix majeure des peuples indigènes du Brésil, a sillonné la France il y a quelques semaines, pour la première fois, à l’occasion de la publication de deux de ses ouvrages par les éditions Dehors : Futur ancestral et Le Réveil des peuples de la Terre, qui font suite aux Idées pour retarder la fin du monde en 2020.

Il appartient à un territoire du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, où il a habité et grandi sur les rives d’un affluent du Watu, fleuve sacré et grand-père du peuple Krenak. Le Watu, nom krenak du Rio Dolce, a été profané et gravement pollué en 2015, suite à la rupture de deux barrages qui retenaient les boues toxiques d’extraction minière de la firme transnationale Vale. Un nouveau traumatisme pour ce peuple, qui s’ajoute à celui de la colonisation et des multiples exils forcés. Après l’expulsion des lieux de son enfance, Ailton Krenak s’est alphabétisé et s’est engagé pour la reconnaissance du droit des peuples indigènes à vivre sur leurs terres, avec leurs cultures et leurs cosmovisions.

Dans les années 1980, années du réveil, il œuvre en Acre avec Chico Mendes pour une Alliance des peuples de la forêt, réunissant des peuples autochtones, les seringueros, ouvriers agricoles venus du Nord-Est pour extraire le latex des hévéas, les ribeirinhos, qui vivent le long des rivières, et plus tard des communautés quilombolas, formées à l’origine par des esclaves qui fuyaient les plantations coloniales. Une « alliance affective » de communautés différentes, résultat d’affinités existentielles, qui au lieu des rivalités pour la propriété et l’échange, ont scellé des liens autour des usages de la forêt, d’un « corps-territoire » vivant au lieu d’une plateforme de ressources.

Cette expérience, qui le conduit à rédiger l’article de la Constitution brésilienne de 1988 pour la reconnaissance des droits des peuples indigènes, lui inspire l’idée de la Florestania, qu’on pourrait traduire maladroitement par « Citoyenneté de la forêt ». Une citoyenneté reconnue pour les peuples de la forêt, pour les marges et non plus seulement ceux des cités, devenues métropoles dévoreuses de la Terre. La Florestania repeuple les imaginaires et les ouvre à la forêt, chassée par la monoculture du « peuple-marchandise », selon les termes de son ami Davi Kopenawa, avec qui il a lutté contre les orpailleurs en territoire Yanomami.

Au lieu de brésilianiser les indigènes qui auraient été « découverts », Ailton Krenak propose ainsi d’indianiser les blancs venus occuper leurs territoires. C’est un renversement de perspective, une anthropologie inversée dirait Viveiros de Castro, qui a écrit la préface du Réveil des peuples de la Terre. Le temps est lui-même inversé dans un « futur ancestral », qui fait cohabiter des temporalités habitées, concrètes, enchevêtrées, au lieu du temps unidirectionnel, écrasant le passé pour se tourner vers un futur prévisible. Comment ces « spécialistes de la fin du monde », comme les appelle Viveiros de Castro, ont-ils survécu ? « Nous ne survivons pas à la fin du monde, c’est quelque chose du monde qui survit et nous survivons avec lui », écrit Krenak.

De ce travail historique et philosophique, traversé de cosmovisions plurielles et d’une poétique de la vie, je n’ai restitué ici que quelques fragments, qui disent à quel point ces livres sont une adresse importante au monde occidental et aux questions brûlantes qui nous traversent.

Geneviève Azam

► Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral, d’Ailton Krenak, Dehors, 2025

Film · Petit paysan · Hubert Charuel

Voir (ou revoir) Petit paysan, sorti en salles en 2017, dans une actualité agricole tonitruante, entre des débats législatifs qui confirment la domination du modèle productiviste et un salon de l’agriculture qui se fait le théâtre du lynchage de la moindre perspective de transition écologique, ce film poignant nous plonge dans un univers tout en demi-teintes et révèle la beauté, la dureté et les paradoxes du monde agricole.

Pierre Chavanges a repris la ferme laitière de ses parents. Une mère envahissante, un père discrètement affectueux, une sœur vétérinaire, un vieux voisin légèrement sénile, la ferme, le troupeau, le jeune éleveur trime au milieu de cette petite communauté de destins entremêlés, à la fois solidaire et étouffante.

Le réalisateur, lui-même fils d’agriculteurs, dépeint avec finesse une sociabilité rurale faite de journées de travail immenses, d’amitiés tissées de longue date qui tiennent à quelques fils tendus entre une matinée de chasse et une soirée au bowling, d’amours naissant dans l’espace contraint du restaurant du village et des attentes familiales.

Le soir, Pierre s’abîme dans les méandres d’internet où il traque informations et témoignages concernant la fièvre hémorragique dorsale, une maladie qui affecte les troupeaux bovins. Au nom du principe de précaution, les autorités sanitaires ont ordre d’abattre l’ensemble du troupeau si une contamination se déclare.

Après l’avoir aidée au vêlage, Pierre s’inquiète de la faiblesse de sa vache Topaze. Sa sœur vétérinaire le rassure, il s’agit d’une simple mammite, mais l’angoisse du jeune éleveur est telle qu’elle décide d’avertir les services vétérinaires départementaux, comme pour le punir de sa paranoïa. La nuit suivante, l’état de Topaze s’aggrave et le diagnostic redouté se confirme. Si la DDPP découvre l’animal malade, c’est tout son troupeau qui est condamné. Un terrible engrenage se met alors en place.

« Et si je le dis, il se passe quoi ? Moi je sais rien faire d’autre. J’ai jamais rien su faire d’autre. »

Sans la moindre insistance didactique, le film révèle la complexité de la condition paysanne :

Complexité des relations entre les éleveurs et leurs animaux, à la fois outils de production, partenaires de travail et êtres sensibles avec lesquels on partage sa vie. « Tu as tué une vache » lui dit sa sœur. « J’ai sauvé les vingt-cinq autres » répond-il. La douceur des gestes de Pierre, la tendresse de la caméra qui semble caresser le flanc des vaches disent avec sensibilité l’attachement de l’éleveur à ses godelles.

Complexité des relations entre différents modèles agricoles. Avec ses trente vaches, la ferme de Pierre relève de la paysannerie. Et pourtant, chaque vache est taguée, ses variables consignées dans un « petit carnet » contrôlé mensuellement par la coopérative, tout est compté, contrôlé, testé. La petite exploitation familiale se trouve encastrée dans des logiques productives et sanitaires qu’on pourrait croire réservées à l’agriculture industrielle.

Complexité, enfin, de nos relations à l’alimentation et à la santé, alors que nous avons créé les conditions matérielles de la catastrophe permanente. Les épizooties ne sont que la phase aiguë d’un rapport pathologique au monde animal, notre promptitude à les gérer par le massacre de milliers d’animaux sains dévoilant une forme particulièrement scandaleuse et spectaculaire d’un déni plus profond de la vie et du droit animal.

Les images sont saisissantes, la musique hypnotique, l’angoisse et la maladie circulent de l’éleveur à ses vaches, nous infiltrent. Le film avance et le piège se referme. On ne sait plus trop qui veut sauver quoi. Ses bêtes, son boulot, Bignou le petit veau orphelin qu’on lave dans la baignoire et qui dort sur le canapé, sa vie…

C’est un film beau et triste comme une impasse, qui ne donne pas de réponse mais nous invite à poser quelques bonnes questions.

Virginie Maris

► Petit paysan de Hubert Charuel, Domino Films, 2017

Récit · La ville d’après. Détroit, une enquête narrative · Raphaëlle Guidée

Voilà un livre fort utile qui aurait sans doute évité certaines impasses à une partie de la collapsologie. En prenant pour objet la ville de Détroit, Raphaëlle Guidée, spécialiste de littérature comparée, démontre l’incroyable violence des catastrophes lentes. Plutôt que le spéculatif catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, l’autrice pratique un « catastrophisme empirique » : l’examen minutieux d’une « expérience historique de précarisation collective ».

La ville américaine est le berceau du fordisme. À la fin des années 1920, 100.000 ouvriers y travaillent ; en 1955, 2 millions d’habitant·es y vivent. En 2020, alors que la population américaine a doublé, la ville a perdu les deux tiers de ses habitants. Que s’est-il passé ?

Si le déclin de la ville commence lentement dès les années 1950, Détroit plonge avec la crise de 2008 et fait faillite en 2013. Maisons et immeubles sont abandonnés par milliers ; dans le sillage des habitant·es qui quittent la ville, on déménage même les morts des cimetières. À partir d’une grande variété de sources et d’angles d’analyse, l’autrice déplie toutes les étapes des différentes métamorphoses de la ville. Les inégalités sont immenses : les quartiers pauvres, très pollués et dont les services publics disparaissent, sont habités à 80% par des Noir·es, tandis que les riches banlieues alentours comptent moins de 2% d’Afro-américains.

Raphaëlle Guidée se tient à bonne distance critique des récits qui célèbrent naïvement le retour de la nature ou les utopies nées de la ruine, des discours catastrophistes et des thuriféraires d’un capitalisme toujours capable de renaître de ses cendres. Ces trois récits ont généralement en commun d’occulter les centaines de milliers d’habitant·es qui sont restés vivre à Détroit et leurs pratiques d’entraide, et de négliger le racisme environnemental et la ségrégation spatiale.

Une des villes les plus prospères du pays le plus riche du monde a effectivement connu un effondrement (ruine économique, défaillance des institutions politiques et des services publics, délabrement des infrastructures techniques). Pour autant, tout ne s’est pas effondré. Raphaëlle Guidée souligne l’ambivalence et les mille nuances de l’effondrement : des communautés se sont organisées pour faire face aux pénuries et des capitalistes opportunistes se sont enrichis. L’eau potable a manqué, mais des potagers ont permis d’accéder en partie à une auto-subsistance (sur des terres polluées).

Après d’autres, ce livre rappelle que le capitalisme échappe sans cesse aux verdicts que la grande colère des faits dresse pourtant contre lui. L’expérience de Détroit démontre que la survenue d’une catastrophe majeure du capitalisme n’altère pas la puissance du système qu’il l’a engendrée. Laissé à lui-même, l’effondrement exacerbe l’ensemble des maux et les concentrent sur les pauvres, spécialement les non-blancs. La suite du monde ne pourra être que le résultat d’une bifurcation provoquée activement par des individus reliés à des collectifs, veillant à stopper les acteurs et les logiques du désastre.

Quentin Hardy

► La ville d’après. Détroit, une enquête narrative de Raphaëlle Guidée, Flammarion, 2024

BD · Environnement toxique · Kate Beaton

Sans doute connaissez-vous cette BD, auquel cas vous avez peut-être dévoré ses 400 pages comme moi (et comme Barack Obama, qui en a fait l’un de ses livres préférés de l’année 2022). Kate Beaton, dessinatrice canadienne, y raconte comment, à 21 ans, elle a quitté son île de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse pour trouver un travail dans l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta alors en pleine explosion. Objectif : solder son prêt étudiant.

En 2005, le pétrole de l’ouest aspire une partie des habitant·es de l’est, qui se ruent vers cet eldorado noir à des milliers de kilomètres, faute de travail à la mine, à la mer ou à l’usine. Kate est donc loin d’être la seule. Mais sur place, elle est esseulée. Welcome to Fort McMurray, ambiance raffinerie, bulldozer et froid polaire. Pour Kate, c’est le début d’une rude période de deux années entre camps, dépôts d’outils et bureaux administratifs. Elle mettra longtemps avant d’en faire le récit.

En entamant le livre, je me suis souvenue des reportages qui, voilà plus de quinze ans, révélaient les ravages de l’extraction de sable bitumineux, ce « pire des pétroles » contre lequel les écologistes étaient vent debout. Voilà, pensais-je, l’« environnement toxique » du titre. Perdu : c’est d’un autre environnement toxique qu’il s’agit. De genre humain. Et surtout masculin.

50 hommes pour 1 femme, c’est le ratio qui prévaut dans cette industrie hors du « monde normal », qui semble transformer la plupart des mecs en lourdauds ou en agresseurs. D’emblée, Kate est l’objet d’un harcèlement constant, auquel elle résiste tout en l’analysant — ce qui est fait avec gravité, dérision et humour tout au long du livre. Que faire avec ces hommes ? Est-ce vraiment le site qui les rend ainsi ? Qu’en est-il du « monde normal » ? « J’essaie de me rappeler qu’il y a beaucoup d’hommes qui ne m’embêtent jamais », dit régulièrement la jeune Kate, réduite à relativiser.

Mais l’environnement naturel est bien là, lui aussi, qui apparaît au fil des pages à travers un renard à 3 pattes, des bisons ou cette plante de bureau qu’il est presque incongru de maintenir en vie « pendant qu’on tue tout le reste dehors ». Jusqu’à ces centaines de canards migrateurs morts de s’être posés dans un bassin de résidus puissamment toxique, et qui donnent son titre original à la BD — Ducks. La compagnie pétrolière avait oublié d’actionner les canons effaroucheurs.

Plus discret dans la BD, et pourtant central dans la réalité, ainsi qu’on le comprend dans la postface de l’ouvrage : le sort des communautés des Premières nations. Les industries pétrolières se sont non seulement installées sur leurs terres mais elles les cernent de leurs pollutions, les tuant lentement. Kate Beaton ne fait pas semblant d’avoir vu et su : bien que diplômée en anthropologie, ce n’est qu’en 2008 qu’elle découvre le témoignage poignant d’une membre de la communauté Cree. La même année, aux États-Unis, naissait le slogan Drill, baby, drill!… qu’on aurait préféré pouvoir oublier.

Emilie Letouzey

► Environnement toxique de Kate Beaton, Casterman, 2023

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.

23.05.2025 à 13:59

Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis

Ile-de-France, 2014. À un an de la COP21, les mouvements climat sont en ébullition. Comment et avec qui se mobiliser ? Dans "Apprendre et lutter au bord du monde", Laurence Marty raconte de l’intérieur le déploiement du cadrage de la justice climatique. Extrait choisi auprès du collectif Toxic Tour Detox 93, qui organise des visites guidées autour des inégalités environnementales dans le 9-3.

L’article Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (10779 mots)

Ce texte est tiré du livre de Laurence Marty, « Apprendre et lutter au bord du monde. Récits de mouvements pour la justice climatique », paru aux éditions La Découverte en 2025, dans la collection « Les Empêcheurs de penser en rond ».

Toxic Tour Detox 93 : traduire en justice (environnementale et climatique) les inégalités en Seine-Saint-Denis

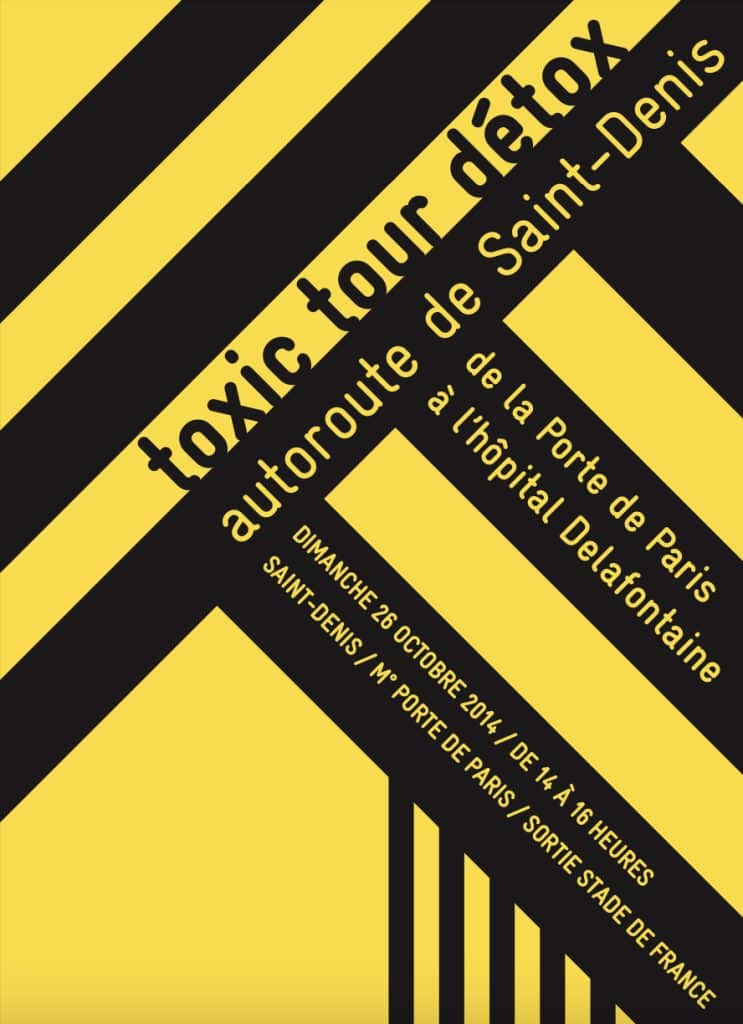

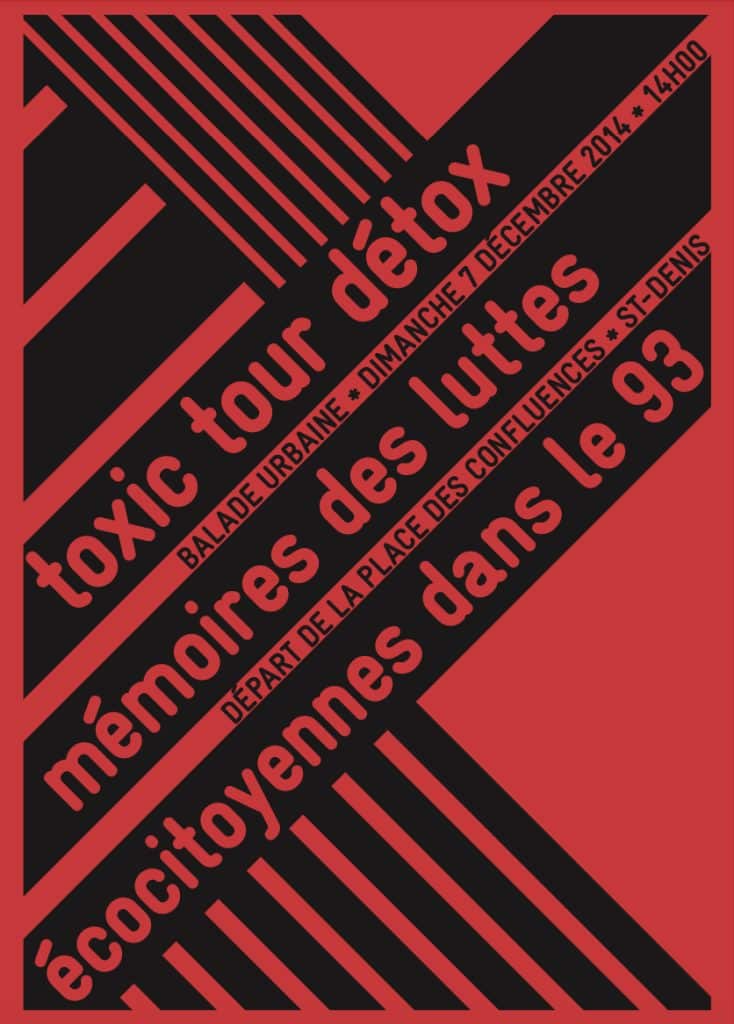

Mercredi 24 septembre 2014, 20 h 30, Saint‑Denis, 42 rue de la Boulangerie, première réunion du collectif Toxic Tour Detox 93 (TTD93). Pour suivre l’émergence du cadrage de la justice climatique au sein du mouvement français, il nous faut repartir de la fin de l’été 2014, un an et demi avant la COP21. C’est en suivant les liens tissés à l’Aubépine – un lieu de vie collectif agricole – et en rejoignant le TTD93 que je serai confrontée pour la première fois à cette façon particulière de penser le dérèglement du climat et les questions environnementales avant tout comme des questions de justice – de race, de classe, de genre. Pour l’heure, j’ignore encore ces déplacements et même comment m’orienter dans Saint‑Denis : la nuit est en train de tomber et moi de me perdre dans les ruelles dionysiennes. Je finis par trouver le 42 rue de la Boulangerie, avec une dizaine de minutes de retard. On dirait une sorte d’épicerie, une épicerie bio, ou de produits locaux peut‑être. La réunion n’a pas commencé, mais dans l’arrière‑boutique, une petite vingtaine de personnes sont déjà assises autour de tables disposées en rectangle. Je trouve une chaise et m’assois, intimidée. Le point de départ du collectif, comme l’expliquent Agathe, Éric et George ce soir‑là, c’est que le sommet Paris climat 2015, cette grande conférence internationale censée déboucher sur un nouvel accord mondial dans un an et demi ou COP21, ne se tiendra pas à Paris comme son nom l’indique, mais au parc des expositions du Bourget, en Seine‑Saint‑Denis – ici. Or, les habitant·es de ce département, parmi les plus pauvres de France, sont aussi victimes d’inégalités environnementales (sols pollués par son passé industriel, pollution de l’air causée par la circulation automobile et le trafic aérien, précarité énergétique, pollution sonore, résidus radioactifs) et, de plus en plus, d’inégalités climatiques.

« Nous savons que le dérèglement climatique n’est pas qu’un problème de suraccumulation de particules de CO2 en 2100 : c’est une urgence sociale et de santé dès aujourd’hui », écriront sur tous leurs tracts les membres du TTD93. Ce qu’iels proposent de faire, en réponse, c’est d’organiser des visites guidées des lieux de pollution qui quadrillent le département – qui sont aussi des lieux d’émission de gaz à effet de serre et donc de dérèglement du climat –, et des opérations détox pour mettre en avant les luttes et alternatives des Séquano‑Dionysien·nes1 d’hier et d’aujourd’hui. Éric le répète souvent, c’est important de montrer le positif : « Le sentiment que c’est mort n’a jamais été très mobilisateur2. » Si iels savent qu’« à la fin du sommet, les décisions prises ne seront pas les bonnes », les membres du TTD93 sont déterminé·es à faire entendre leurs voix à travers les « déambulations informatives, rageuses et joyeuses » qu’iels vont organiser jusqu’à la COP3.

Comme le raconte George ce soir de septembre, ignorer que la Seine‑Saint‑Denis est un territoire pollué est une chose impossible pour celles et ceux qui l’habitent. « Ce que nous connaissons moins, c’est la géographie de ces pollutions, l’histoire des infrastructures qui les produisent (bien plus nombreuses en Seine‑Saint‑Denis que partout ailleurs en Île‑de‑France), et celle des luttes contre leurs nuisances. » Ce que propose le TTD93 en conséquence, c’est d’apprendre, d’apprendre en marchant, en faisant l’expérience de – les toxic tours detox sont avant tout des « expériences sensibles » comme le rappellera Quentin au cours d’une réunion de décembre. La rencontre avec des collectifs agissant déjà localement sur ces enjeux de pollutions sera décisive dans ces apprentissages – du collectif Lamaze luttant pour l’enfouissement de l’autoroute A1 à Saint‑Denis au collectif Romeurope 93 qui défend les droits des personnes Roms vivant en squats ou bidonvilles, en passant par Urbaction 93 composé de riveraines de data centers à La Courneuve4. C’est avec elleux que le TTD93 élabore ses « balades toxiques » et pense les différentes prises de parole qui les rythment. Elles porteront successivement sur l’autoroute A1, la mémoire des luttes écocitoyennes dans le 93, les data centers de La Courneuve, l’aéroport d’affaires du Bourget, et les terres agricoles du Triangle de Gonesse menacées par le projet de centre commercial et de loisirs EuropaCity.

Il y a des découvertes qui feront date pour le collectif, tant elles résument à elles seules ce qu’il essaie de démontrer : la station de mesure d’Airparif, qui en bordure de l’autoroute A1, en plein Saint‑Denis, enregistre les taux les plus élevés de pollution d’Île‑de‑France5 ; la note de l’Agence de l’énergie et du climat de Plaine Commune sur les enjeux locaux de la crise climatique qui révèle que la Seine‑Saint‑Denis a été le deuxième département le plus touché par la surmortalité pendant la canicule de 20036 ; entre autres. De quoi rendre tangible l’intuition, que oui, ici aussi, pollution et dérèglement climatique sont des inégalités de plus. À Agathe d’en conclure, un soir d’avril 2015 où elle présente les actions du collectif dans un théâtre parisien, que « dans les quartiers de la Seine‑Saint‑ Denis comme dans les autres régions pauvres du monde, on peut dire que les injustices environnementales et climatiques s’ajoutent aux injustices sociales, qui sont beaucoup aussi des injustices raciales et des injustices de genre ».

Lire aussi sur Terrestres : Margaux Le Donné et Enno Devillers-Peña, « Où est la maison ? Ende Gelände : récit d’une excursion », novembre 2019.

Je sors de la réunion du 24 septembre 2014 avec le sentiment que ce qui se trame ici est important : j’y découvre pour la première fois les termes d’« inégalités environnementales » et d’« inégalités climatiques » dont le cadrage m’aimante – j’écris dans mon carnet le soir même (non sans en sourire aujourd’hui) : « Ça, c’est légitime politiquement et mobilisateur. » Dans l’arrière‑boutique le soir de cette première réunion, se trouvaient réuni·es des activistes du climat et des habitant·es en lutte contre les infrastructures qui les empoisonnent, une cohabitation que je n’avais jamais vue jusque‑là. Par chance, j’habite aussi le 93 – à l’est et non au nord, mais dans le 93 quand même. Je trouverai rapidement une place au sein du collectif en construction. Sous l’impulsion d’Éric, je proposerai notamment, en décembre, de me lancer dans une brochure qui reprendrait les principaux éléments des tours et qui serait, de fait, aussi une brochure sur les inégalités environnementales et climatiques qui touchent le département.

Il me faudra plusieurs mois, la tête dans le guidon à parcourir en long et en large la Seine‑Saint‑Denis et avaler des kilomètres de littérature scientifique francophone émergente7), pour m’apercevoir de l’épaisseur des luttes pour la justice environnementale et climatique dont le TTD93 s’inspire, et dont nous n’avons que si peu hérité jusqu’ici, en France. Ce n’est pas faute d’avoir mentionné ces luttes en chaque début de balade. À George de contextualiser le modèle des toxic tours au cours du premier tour sur « l’autoroute de Saint‑Denis », le dimanche 26 octobre 2014, armée d’un mégaphone pour couvrir les bruits de la circulation autour de la place de la Porte de Paris :

« Les toxic tours, c’est un format qui existe depuis une vingtaine d’années dans d’autres pays : aux États‑Unis, au Canada, en Équateur, en Afrique du Sud, entre autres – d’où leur nom anglais. Ces tours font partie d’un mouvement plus général qui s’appelle le mouvement pour la justice environnementale. »

« Ramener l’écologie à la maison » n’a rien d’anecdotique. Surtout s’il s’agit d’un territoire urbain et pauvre comme la Seine‑Saint‑Denis.

Pourtant, ce n’est qu’en lisant quelques mois plus tard l’article de la philosophe Émilie Hache « Justice environnementale ici et là‑bas » que je comprendrai les spécificités et l’ampleur de ce que déplace le mouvement pour la justice environnementale dans les luttes écologistes8. De cette lecture et de celles qui suivront, je comprendrai combien cela n’a rien d’anecdotique de « ramener l’écologie à la maison » pour reprendre les mots de la sociologue Giovanna Di Chiro9 – du moins de la ramener dans le territoire dans lequel on vit, surtout s’il s’agit d’un territoire urbain et pauvre comme la Seine‑Saint‑Denis.

L’histoire des militant·es du mouvement pour la justice environnementale est celle d’une double dépossession pour reprendre les mots d’Émilie Hache : « dépossession tout d’abord d’un partage équitable entre les ressources et les nuisances environnementales ; dépossession ensuite de la reconnaissance d’un souci écologique ». Elle raconte comment, dans les années 1990, des membres d’une mobilisation contre un projet de construction d’un incinérateur de déchets dans la banlieue de Los Angeles – principalement des femmes racisées de classe populaire – allèrent solliciter l’aide d’associations environnementales états‑uniennes très actives, comme le Sierra Club ou l’Environmental Defense Fund (le Fonds pour la défense de l’environnement), qui leur répondirent dans un premier temps que leur combat portait sur des questions de santé publique, et non environnementales, et leur refusèrent dès lors leur soutien.

Les divergences apparues à cette occasion ont amené les acteurs du mouvement de la justice environnementale à questionner ce sur quoi porte l’écologie. « Qu’est-ce qui est environnemental et qu’est-ce qui ne l’est pas ? » […] loin d’être indifférents aux enjeux environnementaux, les acteurs de ce mouvement s’en soucient pleinement, mais s’en soucient non pas comme de quelque chose d’extérieur à eux, avec lequel ils entretiendraient un rapport de loisir, même substantiel, mais comme quelque chose de potentiellement dangereux (parce que toxique, contaminé, présentant des risques d’incendie, etc.) constituant le milieu même où ils habitent, travaillent et vivent.

Emilie Hache

Apparu à la fin des années 1980, le mouvement pour la justice environnementale modifie radicalement – conceptuellement et sociologiquement – le paysage des luttes écologistes.

Exit une écologie par le haut et le dehors, centrée sur la « nature » – ou wilderness – des grandes organisations conservationnistes composées essentiellement d’hommes blancs de classes moyenne et supérieure – que Ramachandra Guha et Joan Martinez Alier appellent « l’environnementalisme des riches »10. Welcome une écologie par le milieu, grassroots (littéralement enracinée dans le sol), portée principalement par des femmes racisées de milieu populaire luttant pour leur survie et celle de leurs enfants – celle de leur communauté humaine et plus‑qu’humaine – contre les industries et les politiques qui ne semblent pas considérer que leurs vies comptent11.

Apparu à la fin des années 1980, le mouvement pour la justice environnementale modifie radicalement – conceptuellement et sociologiquement – le paysage des luttes écologistes12. Le mouvement pour la justice climatique transnational, qui se compose à partir des années 2000, reprend ce double renouvellement. C’est de ces déplacements que le TTD93 tente de s’inspirer.

Parce qu’il est l’un des collectifs français qui a le plus à cœur d’importer et de traduire ce qui se trame dans les mouvements pour la justice environnementale et climatique transnationaux, le TTD93 est une source d’intérêt pour de nombreux·ses militant·es. Il y a toutes les personnes qui viennent marcher avec nous les dimanches après‑midi des balades toxiques (une soixantaine par tour en moyenne, parfois plus). Il y a toutes les sollicitations de collectifs qui souhaitent reproduire le format des toxic tours ailleurs. Et il y a les invitations de différents membres de la Coalition Climat 21 (CC21) à venir rejoindre la préparation des mobilisations qui auront lieu pendant la COP21. Pour Agathe, « c’est le côté grassroots qui leur parle, et aussi le fait que des actions du style toxic tour et le travail que l’on fait sur les inégalités pourraient plaire à des organisations internationales pour la justice environnementale ». Surtout, ce que tente de faire le TTD93 fait écho aux « chantiers » que se donne la CC21 pour décembre prochain : élargir la mobilisation, en convainquant « bien au‑delà des cercles habituels de l’écologie » (et tenter de ne plus être que ce mouvement climat majoritairement blanc de classes moyenne et supérieure) ; et « s’appuyer sur les victimes et les personnes en lutte sur le terrain » ou « communautés impactées » (la traduction la plus courante de « frontline communities » centrale dans le mouvement anglo‑saxon). Je saisirai l’enjeu immense pour certain·es membres de la coalition de ne pas/plus faire sans ces personnes et de transformer le mouvement climat en profondeur pour laisser émerger celui d’une justice climatique.

Lire aussi sur Terrestres : Alyssa Battistoni, « Le Léviathan et le climat », septembre 2019.

Il y a ce vif intérêt dans le mouvement pour l’espace d’enquête, d’apprentissage et de mobilisation autour de la justice climatique que constitue le TTD93, et il y a aussi les critiques qui lui seront adressées, et dont je mettrai plus de temps à percevoir les échos. De l’enthousiasme, certain·es militant·es passent à la condamnation après avoir participé à un tour (ou avoir entendu quelqu’un parler d’un tour) : les toxic tours ressembleraient à des « groupes de touristes bobos blancs en balade dans le 9‑3 ». Je caricature, mais pas tant que ça : on reproche au collectif TTD93 de manquer son objectif de « sortir de l’entre‑soi », de ne pas réussir à mobiliser les « premier·es concerné·es » par les pollutions et les inégalités qu’il dénonce, et d’être dès lors « hors‑sol » (par opposition à « grassroots », ce pour quoi il était potentiellement intéressant plus tôt). Comme si les membres du TTD93 n’étaient pas conscient·es de ce risque dans leur démarche et que ce n’était pas une tension pour elles et eux.

Mardi 4 novembre 2014, 20 heures, troisième réunion du TTD93, dans une grande salle illuminée aux néons du bâtiment colossal qu’est la Bourse du travail de Saint‑Denis. Sont présent·es les membres du TTD93 ainsi que des représentant·es du collectif Lamaze et du comité Porte de Paris, deux collectifs d’habitant·es de quartiers riverains de l’A1, avec qui le premier tour a été organisé. On débriefe. Au fil des prises de parole, ressortent à la fois le fait que cette première balade était « vraiment une réussite » – on était presque une centaine, des élus et des médias étaient présents, les différentes prises de parole se sont bien articulées, le goûter au parc Cachin était une très belle façon de conclure le tour – mais également un « malaise » : « Il y a eu le problème du lien avec les habitants que l’on croise », résume Éric. Je me souviens notamment d’une silhouette aperçue derrière une fenêtre des premiers étages d’une tour semblant épier notre cortège qui contrastait fortement avec le peu de personnes marchant dans les rues et boulevards que nous arpentions. Je me souviens plus encore de notre stationnement le temps d’une prise de parole au niveau d’un carrefour de l’avenue du Docteur‑Lamaze qui était lui, très passant, et des différentes réactions qu’il avait suscitées chez les piétons (essentiellement des hommes noirs et arabes à ce moment précis) que nous avions croisés : celle de nous contourner (nous prenions presque toute la place), celle de prendre un tract sans s’arrêter, voire de le refuser (tracter, c’est la solution que nous avions trouvée avec Aldo pour endiguer notre gêne). Et je me souviens enfin de ce constat partagé avec Agathe à la fin du tour : la plupart des personnes présentes, à l’exception des membres des collectifs locaux, n’étaient pas des riverain·es mais des militant·es écologistes parisien·nes intéressé·es par notre démarche. Cet intérêt n’est pas un problème en soi (au contraire), le problème c’est ce à quoi il nous fait ressembler (effectivement) : un groupe de blanc·hes de classe moyenne en vadrouille dans des quartiers populaires habités majoritairement par des personnes racisées précarisées.

Au fil des prises de parole, ressortent à la fois le fait que cette première balade était « vraiment une réussite » mais également un « malaise » : « Il y a eu le problème du lien avec les habitants que l’on croise », résume Éric.

Au cours de cette première réunion de débrief, on cherche des solutions pour faire le lien avec l’ensemble des habitant·es : on pourrait afficher sur le parcours au préalable, ou encore tracter tout au long de la marche. Didier, du collectif Lamaze, rappelle qu’on a tout de même distribué plus de trois mille tracts sur les marchés et dans des endroits clés de Saint‑Denis, et qu’on avait annoncé le tour dans le Journal de Saint-Denis, « le journal le plus lu de la ville », précise‑t‑il (il m’expliquera à la fin de la réunion que l’hebdomadaire est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des Dionysien·nes et est une véritable « institution »). George renchérit en soulignant que les toxic tours detox sont « un projet qui s’inscrit dans la durée ». « C’est l’accumulation des tours qui est importante ». Mais pour certain·es membres du collectif, on peut d’ores et déjà aller plus loin et travailler à construire davantage les balades avec les habitant·es des quartiers qu’on sillonne. Agathe évoque ainsi une piste pour le prochain tour sur l’A1 (le collectif Lamaze souhaiterait le reproduire lors de l’événement « Lamaze enlève tes bretelles » qui aura lieu fin juin13). Elle a rencontré le directeur d’une salle de spectacle de Saint‑Denis qui a grandi dans la cité Joliot‑Curie, située en bordure de l’autoroute. Il a proposé de nous mettre en contact avec les éducateur·ices de la cité qu’il connaît bien. Et c’est ce qu’on fera : plusieurs rencontres mèneront à l’organisation d’ateliers photos avec les enfants de la cité, une soirée sur le mouvement pour la justice climatique, et la prise de parole d’une mère et membre d’une association d’aide aux devoirs du quartier au toxic tour de juin.

Si les membres du TTD93 se mobilisent en tant qu’habitant·es de la Seine‑Saint‑Denis (« On se mobilise en tant qu’habitant·es, c’est le point de départ », répètent‑iels), iels ont aussi besoin de laisser la place et la parole à d’autres Séquano‑Dionysien·nes pour que les toxic tours detox fonctionnent (politiquement et pratiquement) : les collectifs de riverain·es des infrastructures dénoncées et, plus largement, les habitant·es des quartiers arpentés. Les savoirs et la légitimité des premiers (les collectifs locaux) sont indispensables pour construire les balades. Comme l’explique Éric au cours de la soirée « Toxic Tour Detox mode d’emploi » de mars 2015 dans un restaurant îlo‑dionysien : « On n’agit pas ex nihilo, on est contre ça. Et ce pour deux raisons : on veut rendre publics des collectifs et des structures qui ont déjà accumulé énormément de connaissances, et aussi parce qu’on ne vient pas en experts écolos. On fait les balades avec eux. » La présence des seconds (les habitant·es des quartiers arpentés en général) et le fait de les intéresser (du moins autant que les militant·es écologistes blanc·hes que nous sommes) sont, en revanche, toujours des défis à relever. Un défi incontournable si le TTD93 veut éviter que ses toxic tours detox soient des sortes de « zoo sociaux » pour reprendre l’expression de Luc, impliqué dans le collectif. Depuis ce rebord, les membres du collectif tentent des choses, ratent, essaient à nouveau, réussissent ou ratent encore – un processus qui se rejoue pour chaque nouvelle balade qui arrive avec le contexte et les enjeux qui lui sont propres.

Pour construire avec ces collectifs et l’ensemble des habitant·es des quartiers arpentés, les membres du TTD93 doivent commencer par traduire en justice – environnementale et climatique – les inégalités telles qu’elles sont vécues en Seine‑Saint‑Denis.

Il y a quelque chose de difficile à tenir pour le collectif TTD93, entre sa toute récente naissance, son énergie limitée, les attentes à son égard (que ce soit celles de ses membres ou celles d’autres activistes du mouvement climat) et son contexte politique. Il faut bien partir de quelque part pour construire un mouvement pour la justice environnementale et climatique en France, et la situation de laquelle part le TTD93 n’a rien d’évident : s’il rencontre des collectifs de riverain·es dénonçant les impacts (sociaux et de pollutions chimique comme sonore) des infrastructures dont ils sont voisins, aucun d’entre eux ne mobilise le cadrage de la justice environnementale et climatique (quasi inexistant en France à l’époque), ni ne se définit comme « communautés impactées ». Presque aucun d’entre eux ne fait le lien avec le dérèglement du climat avant sa rencontre avec le TTD93 (et l’arrivée de la COP21, en fait). Pour construire avec ces collectifs et l’ensemble des habitant·es des quartiers arpentés, les membres du TTD93 doivent commencer par traduire en justice – environnementale et climatique – les inégalités telles qu’elles sont vécues en Seine‑Saint‑Denis, sans tomber dans le piège de l’imposition d’un cadre surplombant et déconnecté14, ni dans celui de l’idée reçue que les enjeux environnementaux n’intéressent pas les habitant·es des quartiers populaires15. C’est à ce croisement que se trouve le pari des toxic tours. Ensuite, comme le rappelait déjà George pendant la réunion de novembre 2014, il faut du temps pour s’enraciner et trouver les façons de problématiser ensemble ce qui ne l’avait que peu été jusque‑là. C’est sûr que, d’ici la COP, ça va être juste pour « mobiliser les quartiers populaires » dans le mouvement climat (du moins massivement), et organiser une grande « marche des intoxiqué·es », de cette façon. C’est en tout cas l’avis d’autres activistes du mouvement qui tenteront d’ouvrir, en parallèle, d’autres sentiers.

Dans la suite du chapitre dont est extrait ce passage, Laurence Marty décrit l’émergence, tout au long de l’année 2015, d’un mouvement pour la justice climatique en France à l’image de celui qui s’étend en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde depuis les années 2000.

Des activistes membres de l’alliance de collectifs étasuniens Grassroots Global Justice viennent en Ile-de-France pour présenter leur action.

Un « Appel pour la justice climatique » est lancé depuis l’ONG 350.org, appelant à « partir des luttes qui se mènent dans les quartiers depuis des années ».

Une « marche mondiale pour le climat » est préparée à Paris sur le modèle de la People’s Climate March, qui avait rassemblé plus de 300 000 personnes à New-York en 2014. Cette marche est annulée en raison des attentats du 13 novembre et de la promulgation de l’état d’urgence – à la place, une chaîne humaine est organisée à la hâte.

La COP21 passée, l’autrice revient sur une année et demi de mouvement.

À l’issue des mobilisations de la COP21, la question du sujet politique du mouvement naissant pour la justice climatique reste en suspens, comme le raconte l’une des salarié·es de la CC21 [Coalition Climat 21] à l’assemblée de bilan du mercredi 16 décembre, quelques jours seulement après la clôture des négociations et des manifestations : « Si l’organisation de la marche de New York nous a permis d’avancer plus vite en posant la question de qui sont les communautés impactées en France, elle reste irrésolue. » D’autres questions sont aussi posées : les organisations de la coalition sont‑elles parvenues à devenir une rampe de lancement pour un mouvement pour la justice climatique « fort et durable » en France16 ? Le mouvement est‑il parvenu à « sortir des cercles habituels de l’écologie » ? Comment prolonger les efforts faits pour « construire des espaces de convergence sociaux et climatiques » dans les mois à venir ? Ou encore : comment faire face à l’impensé colonial du mouvement ? Il est peut‑être encore un peu tôt pour répondre à ces questions, et ce que les militant·es se promettent surtout au cours de cette assemblée et ailleurs, c’est de poursuivre les efforts déployés dans ces directions. Nous sommes au début de quelque chose.

Image d’ouverture : photographie réalisée à l’occasion de la manifestation À nos mort·es – Climate Justice for Life, Bassin de la Villette, Paris, 28 novembre 2015. © Bruno Serralongue et Air de Paris, Romainville.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Il s’agit du nom donné aux habitant·es du département de la Seine‑Saint‑Denis, à ne pas confondre avec Dionysien·nes qui est celui des habitant.es de la ville de Saint‑Denis