31.01.2026 à 13:15

Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France

Une balade naturaliste au nord du Grand Paris, parmi les fauvettes et les églantiers, ça vous dit ? Dans son livre “Sauver les terres agricoles”, l’ethnologue Stéphane Tonnelat raconte la lutte du Collectif pour le Triangle de Gonesse contre l’artificialisation des terres agricoles en général et le mégaprojet EuropaCity en particulier. Extrait.

L’article Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8772 mots)

Extrait du livre de Stéphane Tonnelat Sauver les terres agricoles, paru en 2026 aux éditions du Seuil dans la collection « Écocène ». Retrouvez une présentation dessinée par Yug du récit de l’enquête de Stéphane de Tonnelat ici (2024).

Scène 12 : « Un grenier pour les oiseaux ». Où l’on découvre la biodiversité, un milieu complexe, à la fois agricole et sauvage, une écologie bâtie sur les ruines d’une économie industrielle. Bienvenue dans l’Anthropocène !1

Une visite naturaliste

Quand j’arrive à 9 heures ce samedi 25 mai 2019, sous un ciel gris blanc, une semaine après la troisième fête des terres de Gonesse, Georges le naturaliste patiente à la barrière agricole. C’est un homme d’une cinquantaine d’années avec des cheveux raides en mèches rabattues qui lui donnent un air réservé. Mais son visage s’anime lorsqu’il sourit d’un air entendu, comme s’il était au courant d’un scoop : « J’ai eu le temps de faire un tour et j’ai entendu un oiseau intéressant, une tourterelle des bois ! On n’entend pas la même chose à l’aller et au retour, il faut vraiment prendre son temps. »

Pendant que nous attendons les autres, il repère un gravelot en vol. C’est un oiseau limicole. Le nom vient du limon, c’est-à-dire qu’il habite les vasières. Il vit habituellement au bord de rivières pourvues de bancs de sable, des rivières aux cours non contrôlés. Mais les terrains vagues peuvent lui servir de remplacement, dit-il en pointant derrière la palissade. Jeanne arrive à pied. C’est une des quelques militantes qui habite Gonesse, investie aussi dans la lutte contre la chasse et l’exploitation des animaux d’élevage. Elle nous annonce essoufflée que l’hôtel de la Patte d’Oie a été rasé. Les travaux de démolition avancent sur les bords du Triangle. Les bâtiments ont d’abord été expropriés au nom de l’intérêt général, puis abandonnés aux éléments, leur toit enlevé pour empêcher toute occupation et accélérer le pourrissement. Aujourd’hui, le nettoyage commence. La friche serait-elle mûre pour la rénovation ? Georges n’est pas d’accord. Elle grouille de vie !

Denis et Béatrice nous rejoignent. Nous commençons à marcher sur le chemin de la justice vers le petit terrain où nous nous retrouvons les dimanches. Mais Georges nous arrête pour nous faire admirer une haie : « Les buissons d’églantiers et de cornouillers sanguins ne sont pas plantés en ligne. Ils sont arrivés de façon naturelle, disséminés par les oiseaux. Les étourneaux, les grives et les merles mangent les graines au printemps, les rejettent et elles germent au printemps suivant. Ces oiseaux créent le milieu pour d’autres espèces d’oiseaux qui vont nicher dans les buissons. Il faut huit à dix ans pour que le cycle soit bouclé. »

Pour Georges, nous avons là une magnifique haie adulte. Pour moi, elle vient d’apparaître. Une autre espèce endémique est le merisier ou cerisier des oiseaux. Les stries horizontales sur le tronc montrent que c’est un spécimen âgé. Les églantiers à fleurs roses sont des rosiers sauvages. Les fleurs n’ont que cinq pétales. Les fruits s’appellent cynorhodons. Dans mon enfance, on s’en servait pour faire du poil à gratter. On peut aussi en faire des confitures. Les buissons les plus nombreux sont les cornouillers sanguins. Les rameaux sont rouges sous la lumière. Ils produisent énormément de fleurs et leurs fruits sont très consommés par les oiseaux. Ils ont les feuilles opposées et non pas alternes comme les saules, communs dans le Triangle.

Georges insiste sur un point qu’il nous répétera de différentes manières : il apprécie les haies naturelles et n’aime pas les espèces plantées par les humains, particulièrement si elles ne sont pas du coin. Les peupliers d’Italie le long du chemin sont bien alignés, preuve qu’ils ont été plantés. Cela dit, les pics en ont besoin pour se nourrir d’insectes mangeurs de bois et ils servent de perchoirs : « Les haies spontanées nous parlent. Elles nous donnent des informations sur les sols et sur les oiseaux. Les haies plantées ne parlent pas. »

Je commence à comprendre la distinction entre indigène et étranger. Il ne s’agit pas tant de distinguer les plantes rudérales des invasives que de différencier celles qui se sont implantées toutes seules de celles qui n’ont pas eu le choix, plantées de la main de l’homme. Les premières choisissent leur environnement et c’est ainsi que, si l’on connaît leurs préférences, elles en viennent à nous parler2. Les autres n’ont pas eu voix au chapitre.

Au tournant, devant les palissades de la friche de l’entreprise de traitement de déchets polluants dont le bâtiment a été récemment détruit, Georges s’exclame de dépit en voyant les genêts en fleurs et les oliviers de bohème sur la butte qui nous fait face. « Ce sont des espèces d’ornementation typiques de bords de route ! » Juste derrière passe la voie rapide qui coupe le Triangle. Mais ces espèces peuvent aussi être diffusées par les oiseaux, auquel cas elles retrouvent un peu de leur agentivité3. C’est un endroit où personne ne s’arrête habituellement. Les oiseaux, en revanche, y sont nombreux. Leurs chants se mêlent au bruit des avions qui nous survolent toutes les deux minutes. Georges nous les pointe successivement.

Une linotte mélodieuse, dont le nom vient du lin qu’elle mangerait de préférence, est perchée dans un églantier. Elle appartient à la famille des fringilles. Son bec est très court et conique, fait pour broyer des graines. Georges sort son vieux guide Peterson des oiseaux de France et d’Europe pour nous en montrer une reproduction. Il l’aime bien, son guide, car il présente tous les oiseaux de la même famille sur une page. La linotte mâle a la poitrine rouge. Elle fréquente les zones buissonnantes découvertes, comme la butte que nous regardons. Ainsi, comme les haies, les oiseaux nous parlent. Ils sont pris dans le même babillage qui constitue le milieu4.

Je lui demande si c’est une espèce protégée. Cela pourrait nous aider dans le procès qui nous oppose à la Société du Grand Paris, qui menace de commencer les travaux de la ligne 17 Nord dans les champs du Triangle. Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a donné deux avis négatifs successifs en réponse à leur étude d’impact qui sollicite une dérogation pour détruire des spécimens de 17 espèces d’oiseaux. Nos observations pourraient aider Maxime, le juriste de France nature environnement, désigné par le groupe juridique pour porter ce recours. Mais Georges n’aime pas les listes d’espèces protégées. Elles n’ont pas beaucoup de sens pour lui : « Je trouve la linotte intéressante ici, car on est à côté d’une zone urbanisée. Mais dans les études d’impact, ils ne font attention qu’à la rareté. »

Pour lui, l’important n’est pas qu’une espèce d’oiseaux soit inscrite sur une liste, mais qu’elle soit présente dans un milieu improbable. Il défend la protection d’une « nature ordinaire5 » composée d’espèces communes typiques des zones périurbaines, comme ces friches agricoles et industrielles, si près de l’agglomération. Banale, cette nature est aussi menacée que celle considérée comme plus exceptionnelle et ne fait pas l’objet de protection.

On entend une fauvette, commune ici, nous dit-il, car elle aime les zones buissonnantes et ensoleillées. Un hypolaïs polyglotte le ravit. Il nous aide à le repérer avec les jumelles. Il imite les cris des autres oiseaux au début de son chant. Mais à sa façon de répéter le motif, on entend bien que ce n’est pas une linotte. On ne trouve pas l’hypolaïs dans les jardins publics. Cette « fauvette » aime les tiges dégagées pour chanter, comme celle-ci, perchée au sommet d’un arbuste6. Elle est plutôt brune avec des taches claires sur le ventre et le cou. Un accenteur mouchet se perche en haut d’un olivier de bohème pour chanter. Celui-là est plus courant. On le voit dans Paris. Dois-je comprendre que cet oiseau et cet arbre sont moins remarquables, qu’ils ne nous parlent pas autant ?

Nous apercevons une fauvette grisette, au gré de ses courts vols entre les branches. Elle est repérable à sa chorégraphie. Elle vole en suivant une ligne mélodique qui monte, puis redescend, associant le geste à la parole. Les phrases sont appelées strophes, comme si les oiseaux nous chantaient des poèmes7.

Plus avant dans le chemin, Georges repère un chardonneret. Son nom vient du chardon qui serait son régime préféré. Mais ce n’est qu’indicatif, comme la linotte. C’est la première nichée. Il pointe le parent qui nourrit le jeune avec des graines de saule fragile. À côté, un saule cendré. Ces deux espèces indiquent de l’humidité dans le sol. Les saules font des pieds mâles et des pieds femelles. Le saule Marsault, aussi présent, est moins exigeant. Ses feuilles sont plus larges et duveteuses en dessous. Il est intéressant, car il attire les abeilles au printemps.

Naturel ou artificiel ?

Au-dessus de ce bouquet de saules, Denis remarque les cheminées de dégazage du talus, résidu de la construction de la voie rapide. Les travaux remontent au début des années 1990. Les ouvriers sont tombés sur une grande poche de déchets polluants, probablement déposés par l’entreprise de « retraitement » devant laquelle nous sommes passés il y a quelques minutes. Ils l’ont excavée et transformée en deux buttes, de part et d’autre de la voie. La base de données Basol indique que 40 000 m3 de déchets non contrôlés surmontant 20 000 m3 de terres polluées ont été mis au jour sur une surface de deux hectares. C’est un des « points noirs » de Gonesse, une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) depuis 1994 à cause des composés organiques volatiles et du benzène dont l’origine reste inconnue8. Denis pointe un morceau de bâche noire mise à jour, ce qu’on appelle une « géomembrane ». Elle n’est recouverte que de 15 à 20 centimètres de terre végétale. Dessous, les gravats et les déchets toxiques ne sont pas censés recevoir l’eau de pluie qui ruisselle sur la bâche et nourrit les saules au bord du chemin. Les travaux de la route et l’enfouissement des déchets ont fabriqué une zone humide dans laquelle les saules se sont installés. Cette haie nous parle non seulement de la nature, mais aussi des travaux de l’homme auxquels elle s’est adaptée. La confusion entre naturel et artificiel grandit dans mon esprit.

Cette observation me fait questionner la division que Georges entretient entre les espèces indigènes plantées par les oiseaux et celles apportées par l’homme. Il me semble que dans le cas ci-dessus, la distinction est difficile à maintenir. Certaines espèces comme l’olivier de bohème sont importées comme ornementation, mais on voit bien qu’aujourd’hui, elle s’est replantée toute seule avec l’aide des oiseaux et s’est intégrée à la flore locale. À l’inverse, les saules qui se plantent tout seuls bénéficient de l’humidité apportée par la bâche isolante d’un tas de déchets toxiques installé par une voie rapide. Lequel est le plus naturel ?

« Une troisième nature »

J’aurais tendance à voir ce paysage comme un résidu sur lequel de nouvelles ambitions se projettent aujourd’hui. Ces ruines industrielles et agricoles deviennent une opportunité foncière pour un projet qui cherche à minorer la biodiversité qui a grandi dans les marges des cultures et des aménagements routiers. Cela me fait penser au champignon Matsutake d’Anna Tsing9, qui ne pousse que dans les forêts ravagées par l’exploitation industrielle. Bien sûr, ce n’est pas tout à fait similaire. Mais on est bien dans une friche de l’aménagement, une zone d’aménagement différé depuis 1994, qui a conservé une activité marginale agricole, mais aussi d’industrie polluante et de squats divers et variés, y compris par les plantes. Cette friche a construit sa propre diversité, une nature ordinaire « interstitielle » au sens de Pierre Sansot10, ce que Anna Tsing appelle une « troisième nature », ou « écologie férale » : « Par féral, on entend ici une situation dans laquelle une entité, élevée et transformée par un projet humain d’infrastructure, poursuit une trajectoire au-delà du contrôle humain11. »

Plutôt que de retrouver des haies antiques, Georges prend ce paysage comme il est, un mélange de développement et de désinvestissement urbain avec ses haies mixtes, en quelque sorte ré-ensauvagées. Il faut dire qu’on est servi par les infrastructures avec deux autoroutes, deux aéroports et trois centres commerciaux. Il est occupé par une agriculture industrielle en instance d’expulsion depuis vingt-cinq ans. Ces équipements et ces pratiques en ont fait une zone oubliée de la plupart des habitants.

➤ Lire aussi | Devant l’anéantissement du vivant, des naturalistes entrent en rébellion・Les naturalistes des terres (2023)

Lutter contre l’aliénation du vivant

De l’autre côté du chemin, Georges remarque une plante invasive, le buddleia, souvent appelée « arbre à papillons ». Elle vient de Chine (comme le groupe Wanda, partenaire d’Auchan dans le projet EuropaCity, je ne peux m’empêcher de penser à cette connexion). Elle pousse bien dans les friches, mais dès que la terre devient plus riche, elle se fait doubler, ce qui fait que sa présence reste limitée. Ce côté du chemin est marqué par une levée de terre, constituée de gravats mêlés à des déchets plastiques. Nous l’escaladons et dans le creux derrière, nous découvrons un dense taillis de saules variés et de merisiers : une nouvelle zone humide créée incidemment par l’homme. Elle ne figure pas à l’inventaire de l’étude d’impact de la ligne 17 Nord qui ne considère que les zones naturellement humides, quel que soit le sens de cette nature. Mais elle y figure comme « zone d’évitement. » Les aménageurs sont censés prendre des mesures, imposées par le code de l’environnement, pour limiter la perte de biodiversité. La première, celle à privilégier, est l’évitement. Cela signifie que les travaux ne devront pas toucher cette zone qui devient une forme de mini réserve naturelle. Le problème est que cette zone sera peut-être évitée par les travaux du métro, mais elle ne le sera pas par ceux de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) servie par la gare à venir. À quoi sert une zone d’évitement dont on sait qu’elle sera bâtie ? Au tribunal, les avocats de la SGP nous diront que ce sera aux aménageurs de la zone, qui viendront après le métro, de prévoir des mesures de réduction de l’impact et, si la zone est détruite, de compensation. Évitement, réduction et compensation, dans cet ordre, sont les trois mesures imposées. Dans la pratique, la plupart des aménageurs vont directement à la compensation, car elle leur laisse plus de place pour construire sans contrainte. Pour Georges la compensation n’a aucun sens12. Elle sépare une espèce de son milieu pour la réintroduire ailleurs. Là-bas, dans cette réserve, elle ne peut parler, car elle est sortie de l’enchevêtrement (Anna Tsing utilise le mot anglais entanglement) qui animait sa vie. Elle est aliénée dans un sens non seulement économique, car elle sert de ressource pour l’investissement, mais aussi dans un sens écologique, car elle sert de justification à la destruction de son milieu d’origine : « L’aliénation rend l’enchevêtrement de la vie et de l’espace inutile. Le rêve de l’aliénation inspire les transformations du paysage, seul un actif dégagé du reste compte ; tout le reste devient mauvaises herbes ou déchets13. »

La lecture de Tsing m’aide à comprendre le monde contre lequel se mobilise Georges. L’aliénation n’est pas une conséquence des projets d’urbanisation, mais un projet de société. Il consiste à faire du moindre aspect de la vie un élément isolé, catégorisable et quantifiable, pertinent parce que destiné à un type préétabli d’utilisation ou d’investissement, mais qui ne compte plus pour rien sorti de cette logique de valorisation14. Pour Tsing, ce projet de société ne produit que des ruines, comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, dans laquelle une « écologie férale » peut ressurgir. Alors pourquoi se mobiliser si la nature finit toujours par revenir. Peut-être parce qu’à force d’hubris, ces infrastructures, comme la ligne 17 et EuropaCity, finiront par annihiler les conditions de notre propre survivance ? Non seulement nous perdrions une occasion de nous nourrir localement et de tisser des solidarités, mais en plus, à force de tout segmenter pour les besoins du marché, la féralité résurgente pourrait devenir mortifère15, à l’image de virus déterrés par les travaux, ou de ces daturas, plantes toxiques qui poussent sous les maïs du Triangle et peuvent finir dans l’ensilage destiné à nourrir les animaux d’élevage.

Un grenier continu

Au bord du chemin, nous admirons un magnifique bouillon-blanc avec ses grandes feuilles duveteuses. Ses fleurs sont très appréciées des abeilles. La potentille a des fleurs jaunes qui la font ressembler à des boutons d’or. Quelques coquelicots sont sortis dans la haie, tandis qu’aucun de ceux que nous avons plantés dans le jardin, en réponse à l’appel « Nous voulons des coquelicots » de Fabrice Nicolino, n’a daigné pousser. Georges remarque une aubépine qui le ravit, car, explique-t-il : « Avec les églantiers et les cornouillers sanguins, elle participe à une succession de floraisons et de graines qui peuvent nourrir les oiseaux du printemps à l’été. Elles accueillent des espèces migratrices qui n’arrivent pas à la même période. C’est un grenier continu. »

Je suis frappé par cette expression de « grenier continu. » D’un seul coup, le Triangle n’est plus seulement un grenier pour nous les humains, mais aussi pour les oiseaux. Les deux seraient-ils compatibles ? C’est peut-être ce que nous dit cette visite.

Georges et moi traversons un grand champ de blé. Les épis sont déjà bien formés alors que les tiges ne sont pas encore hautes. M. Étienne nous avait parlé de produit raccourcisseur pour prévenir le risque qu’ils se fassent coucher par une grosse pluie ou par des nuages d’étourneaux. Georges préfère les blés au maïs. Ils montent plus vite et offrent un couvert où des oiseaux peuvent nicher dès la fin du printemps. Nous entendons de nombreux cris d’alouettes et de bergeronnettes. Nous en apercevons quelques-unes voler furtivement sous le niveau des épis. Les traces des pneus du tracteur sont espacées de 36 mètres, la largeur du diffuseur d’intrants du tracteur du fils de M. Étienne qui vient de contracter un prêt de 220 000 euros pour acheter cet engin adapté aux très grandes surfaces, comme ce champ cultivé maintenant pour l’ensemble des exploitants du Triangle. Les traces offrent des sentiers tout à fait praticables. Le poids de l’engin, autour de 15 tonnes, compacte le sol et empêche toute repousse.

Nous avons la chance d’observer une bergeronnette printanière perchée sur un blé à peine plus haut que les autres. Elle est à une dizaine de mètres et, à la jumelle, nous la voyons très bien. Son ventre est jaune canari. C’est un mâle. Nous sommes saisis par cette tache de lumière qui ne nous prête pas attention. Nous échangeons des sourires complices. Les blés aussi nous parlent ! Ils sont greniers pour nous comme pour ces oiseaux. Les deux sont compatibles, ce qui me rassure.

De nouvelles raisons de se mobiliser

Je demande à Georges comment il a découvert le Triangle. Il était à un dîner où Étienne, l’avocat du Collectif, était invité et leur a expliqué qu’il défendait ces terres. Ça l’a rendu curieux. Il est venu une première fois, dans le nord du Triangle, puis à la fête la semaine dernière, où je l’ai rencontré.

– Et qu’est-ce que tu fais dans la vie ?

– Je fais des études de terrain comme ici, pour des associations. Mais je refuse de travailler pour des bureaux d’études qui ne s’intéressent qu’à la rareté.

– Ce ne doit pas être facile de gagner ta vie avec les associations…

– Oui, c’est vrai.

Il n’élabore pas. J’ai l’impression qu’il vit de peu. Ses vêtements sont modestes. Je me dis qu’il est fidèle à ses idéaux et j’admire sa détermination à rester du côté du vivant ordinaire, celui qui ne rapporte pas d’argent, mais qui nous lie dans un enchevêtrement résistant à la marchandisation. Je lui dis que ce serait bien de dresser un inventaire qu’on pourrait comparer aux études d’impact. Le Collectif serait sûrement prêt à payer. Quinze jours plus tard, il enverra un premier inventaire qui ravira les militants. Beaucoup d’entre nous découvrent alors une nouvelle perspective sur le Triangle. Le site est plus habité que nous le croyions. Il grouille de formes de vie inconnues de la plupart d’entre nous, qui nous parlent de ce milieu et nous montrent sa nature à la fois ordinaire et connectée. Il nous montre la possibilité d’un monde fait de relations dans lesquelles nous serions pris, par opposition à celui des promoteurs qui m’apparaît maintenant comme une entreprise d’aliénation. Celles et ceux à qui cela parle ont de nouvelles raisons de s’opposer au capitalisme commercial spéculatif d’EuropaCity et à l’artificialisation des terres.

➤ Lire aussi | Sauvages, naturelles, vivantes, en libre évolution… quels mots pour déprendre la terre ?・Marine Fauché · Virginie Maris · Clara Poirier (2022)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous., Seuil, « Points », 2016.

- David G. Haskell, Écoute l’arbre et la feuille, Paris, Flammarion, 2017.

- Vanessa Manceron, « Exil ou agentivité ? Ce que l’anthropologie fabrique avec les animaux », L’Année sociologique, vol. 66, no 2, 2016, p. 279-298.

- Jakob Von Uexküll, Mondes animaux et monde humain et théorie de la signification, Paris, Denoël, 1984.

- Laurent Godet, « La « nature ordinaire » dans le monde occidental », L’Espace géographique, tome 39, no 4, 2010, p. 295-308.

- Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Arles, Actes Sud, « Mondes sauvages », 2019.

- Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux, Paris, José Corti, 2022.

- Autorité environnementale, « Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gonesse (95) », 26 avril 2017, p. 17-18.

- Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World : On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2015.

- Pierre Sansot, « Pour une esthétique des paysages ordinaires », Ethnologie française, no 3, 1989, p. 239-244.

- Anna Lowenhaupt Tsing, « La vie plus qu’humaine », Terrestres, 26 mai 2019.

- Gilles J. Martin, « La compensation écologique : de la clandestinité honteuse à l’affichage mal assumé », Revue juridique de l’environnement, vol. 41, no 4, 2016, p. 601-616 ; Marthe Lucas, « Regards sur le contentieux français relatif aux mesures compensatoires : quarante ans d’attentes, de déceptions et d’espoirs portés par la jurisprudence », Natures Sciences Sociétés, vol. 26, no 2, 2018, p. 193-202.

- Anna Tsing, The Mushroom at the End of the World…, op. cit., p. 5.

- Laura Centemeri, « Reframing problems of incommensurability in environmental conflicts through pragmatic sociology : From value pluralism to the plurality of modes of engagement with the environment », Environmental values, vol. 24, no 3, 2015, p. 299-320.

- Anna Lowenhaupt Tsing, Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou, Notre nouvelle nature. Guide de terrain de l’Anthropocène, Paris, Seuil, « Écocène », 2025.

L’article Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France est apparu en premier sur Terrestres.

29.01.2026 à 15:58

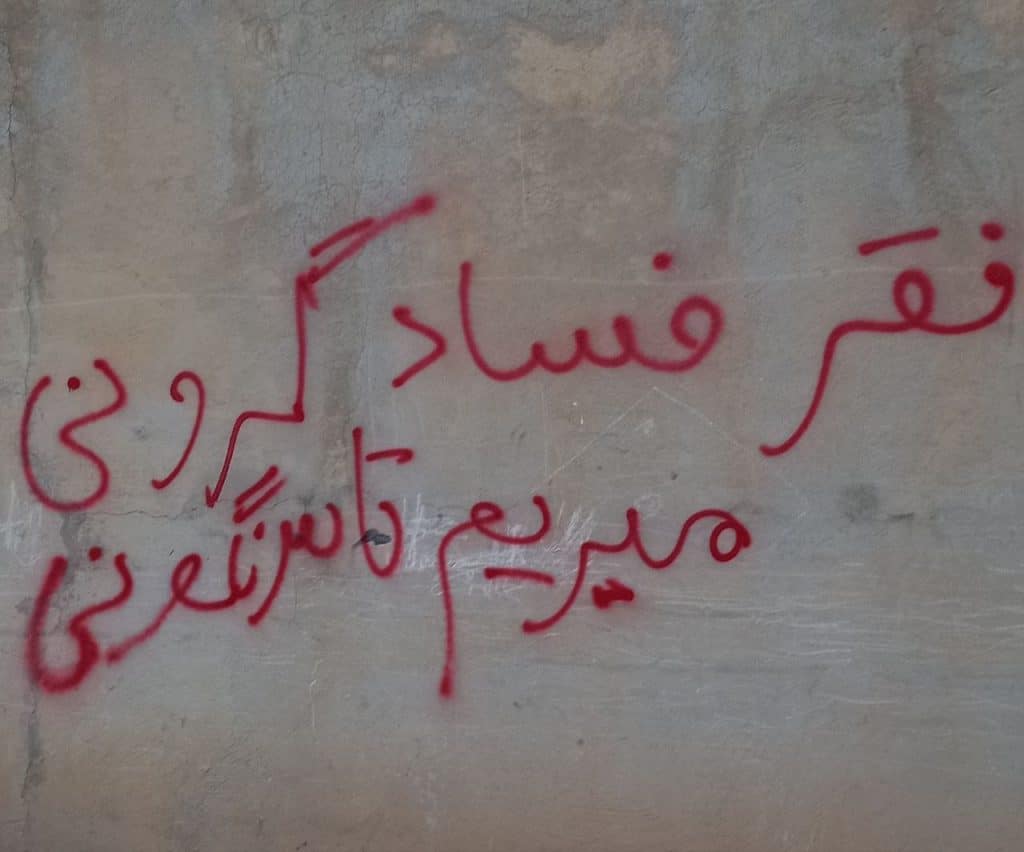

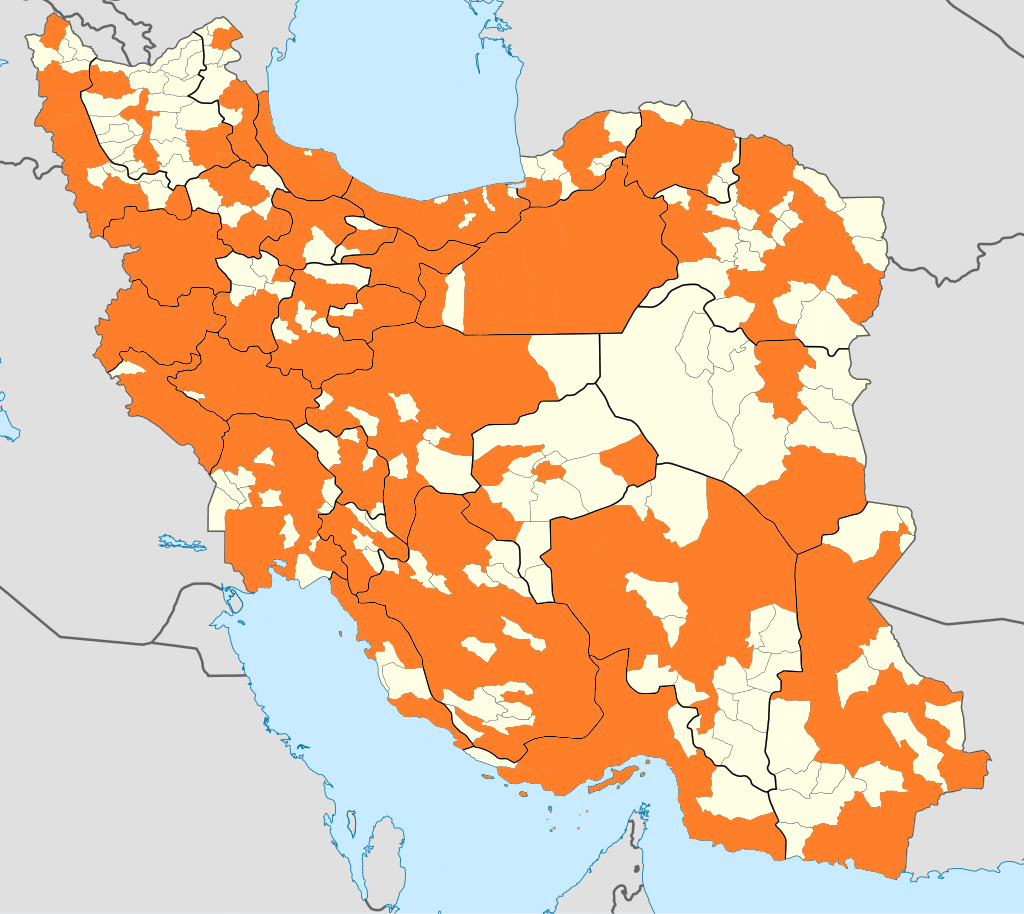

Déclaration pour la vie et la dignité du peuple iranien

Le 28 décembre 2025, un soulèvement majeur a débuté en Iran, mobilisant une très large majorité sociale et spatiale du pays. Il a été écrasé dans le sang les 8 et le 9 janvier par la théocratie fasciste. 30 000 civil·es auraient été assassiné·es en quelques jours, 100 000 blessé·es. Cette tribune de soutien a été écrite depuis plusieurs endroits en rébellion dans le monde.

L’article Déclaration pour la vie et la dignité du peuple iranien est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5670 mots)

Les chiffres des morts et des blessés sont issus du récent article de la grande reporter Delphine Minoui, « “Dites au monde l’enfer que nous sommes en train de vivre” : en Iran, l’ampleur du massacre apparaît peu à peu », Le Figaro, 26 janvier 20261.

Nous vivons une tempête. Elle n’est ni nouvelle ni passagère. C’est la tempête du capitalisme, de l’impérialisme, du patriarcat et des États qui administrent la mort tout en parlant d’ordre, de stabilité ou de sécurité. Dans cette tempête, ceux d’en haut se disputent les territoires, les ressources et le pouvoir ; ceux d’en bas engagent leurs corps, leurs vies, leurs peurs et leurs espoirs.

En Iran, aujourd’hui, cette tempête frappe avec une violence particulière. Le peuple iranien s’est à nouveau mobilisé contre le régime de la République islamique qui n’a pas hésité à mener une répression violente contre celles et ceux qui descendent dans la rue. Ces mobilisations ne sont ni un fait isolé ni une réaction momentanée : elles sont le résultat cumulé de décennies d’oppression politique, d’exploitation économique, de violence patriarcale, de répression systématique et de déni des droits. Ce sont des luttes qui naissent de la base, de la vie quotidienne étouffante, de celles et ceux qui ne peuvent et ne veulent plus continuer à survivre en silence.

En haut, les gouvernements et les puissances évaluent la situation d’un point de vue géopolitique. Ils calculent les avantages, les équilibres régionaux, les voies d’approvisionnement énergétique, les alliances opportunes. En haut, le crime est normalisé, justifié ou dissimulé sous des discours de « stabilité », de « sécurité » ou de « réalisme politique ». En haut, même ceux qui se présentent comme des ennemis du régime iranien n’hésitent pas à légitimer le massacre, lorsque celui-ci sert leurs intérêts.

Ce sont des luttes qui naissent de la base, de la vie quotidienne étouffante, de celles et ceux qui ne peuvent et ne veulent plus continuer à survivre en silence.

En bas, en revanche, le peuple iranien lutte pour la vie :

En bas, il y a les femmes qui défient quotidiennement le contrôle patriarcal.

En bas, il y a les travailleurs et les travailleuses appauvries par les politiques néolibérales.

En bas, il y a les dissidences sexuelles, les minorités religieuses, les peuples opprimés, celles et ceux qui vivent dans les banlieues touchées par la crise de l’eau, du logement et de l’emploi.

En bas, il y a celles et ceux qui sont descendues dans la rue à maintes reprises, souvent les mains vides, sans organisations étendues – détruites par la répression – et qui ont pourtant progressé plus loin que n’importe quelle opposition institutionnelle.

Nous dénonçons fermement la manipulation externe de ces manifestations. Aucune puissance étrangère, aucun gouvernement du Nord, aucun projet impérialiste n’a le droit d’utiliser la souffrance du peuple iranien comme un pion sur son échiquier. Cette instrumentalisation non seulement déforme les luttes réelles, mais elle met en danger plus grand encore celles et ceux qui résistent, en les transformant en prétexte pour une répression encore plus brutale.

Nous réaffirmons le droit inaliénable des peuples à l’autodétermination. La liberté ne s’exporte pas et ne se négocie pas entre États. Aucune intervention impérialiste n’a jamais apporté justice ni dignité aux peuples qu’elle prétend « libérer ». L’histoire nous l’enseigne, et les ruines laissées dans leur sillage le confirment à maintes reprises.

Il y en a qui, de l’extérieur, regardent vers le haut et non vers le bas : qui justifient le régime iranien au nom d’un prétendu anti-impérialisme, ignorant que ce même régime applique à son peuple des logiques d’occupation, d’apartheid, de pillage et de néolibéralisme ; et qui promeuvent des alternatives réactionnaires, autoritaires et dépendantes, qui promettent le salut tout en reproduisant la domination.

Ce sont de fausses oppositions. Le haut contre le haut. Le pouvoir contre le pouvoir. En bas, le peuple est pris au piège entre deux forces qui se disent opposées, mais qui agissent de concert.

Notre position est claire : nous ne sommes pas avec les gouvernements, nous sommes avec les peuples. Pas avec les États, mais avec celles et ceux qui résistent. Pas avec les élites, mais avec celles et ceux qui luttent pour vivre.

La tempête est mondiale ; celles et ceux qui pensent qu’elle ne les concerne pas, qu’elle ne les touche pas, se trompent. Face à cette tempête, il n’y a ni sauveurs ni solutions venant d’en haut.

Aujourd’hui, alors que le peuple iranien est confronté à la coupure des communications, à l’état d’urgence et à la militarisation de la vie quotidienne, nous appelons à écouter les avertissements de nos compañeraset compañeroszapatistes : la tempête est mondiale ; celles et ceux qui pensent qu’elle ne les concerne pas, qu’elle ne les touche pas, se trompent. Face à cette tempête, il n’y a ni sauveurs ni solutions venant d’en haut. Ce qu’il y a, c’est la possibilité – urgente – d’unir les luttes d’en bas, de nous reconnaître dans le destin commun de celles et ceux qui résistent au capital, à l’impérialisme et à toutes les formes de domination.

Nous tendons la main au peuple iranien.

Non pas pour le materner.

Non pas pour parler en son nom.

Mais pour lui dire : vous n’êtes pas seules, vous n’êtes pas seuls.

Parce que la lutte en Iran est aussi la lutte pour la vie partout ailleurs. Et parce que ce n’est qu’en partant d’en bas, ensemble, que nous pourrons affronter la tempête et imaginer le jour après.

Janvier 2026

➤ Lire aussi | La Gen Z face à la corruption du monde・Alain Bertho (2025)

Pour associer sa signature, écrire à declaracion.iran@gmail.com

Signatures :

Armée zapatiste de libération nationale

Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

Αντιεξουσιαστική Κίνηση – Antiauthoritarian Movement. Greece

Acción Alternativa para la Calidad de Vida. Grecia

Alerta Feminista. Francia

Ambasada Rog, Ljubljana. Eslovenia

AmericaSol 12, Aveyron. France

Antiavtoritarna platforma. Eslovenia

Antsetik Ts’unun

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista. Grecia

Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. México

Asociación Cultural Ambiental de la península de Mani. Grecia

Asociación mexicana para la cooperación en Chiapas AMECOCH

Assemblea No Guerra, Palermo. Italia

Associazione Jambo. Italia

Associazione Ya Basta! Milano. Italia

Ateneo Libertario – Milano. Italia

Autogestione in Movimento-Fuorimercato. Italia

Batec Zapatista, Barcelona, Catalunya

Brigada Ricardo Flores Magón, La Paz, B.C.Sur, México

Cafe Libertad Kollektiv. Alemania

Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona, Catalunya

CafeZ. Bélgica

Caracoleras De Olba, Teruel. Estado Español

Carea. Alemania

Carovane Migranti. Italia

Casa dei Popoli, Genova. Italia

Casa Madiba Network, Rimini. Italia

Casa Ojalá کاسا اوخالا. / México

Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ). Estado Español

Centro studi per l’Autogestione. Italia

Circolo Libertario « Emiliano Zapata », Pordenone. Italia

Citizens Summons, Bonn. Alemania

Colectivo Abya Yala. Mallorca

Colectivo Armadillo Suomi. Finlandia

Colectivo Calendario Zapatista. Grecia

Colectivo La Insurgente, Jobel. Chiapas

Colectivo Zapatista de Lugano. Suiza

Collettivo UtopiA di Marigliano, Napoli. Italia

Comitato Chiapas « Maribel » – Bergamo. Italia

Comitato di Base No Muos – Palermo. Italia

Comitato piazza Carlo Giuliani. Italia

Comité de mujeres Chiapas-Kurdistán

Comité de Solidaridad con Kurdistán-CDMX

Comunidad Okupa de Prosfygika, Atenas. Grecia

Confederación General del Trabajo (CGT). Estado Español

Confederazione sindacale nazionale USI 1912. Italia

Cooperazione Rebelde Napoli. Italia

Coro Libertario « La Rojinegra ». Departamento Hautes-Pyrénées 65. Francia

CSA Intifada Empoli. Italia

CSPCL, Paris. Francia

de:criminalize e.V.

El Grupo de La Puerta, Puebla/CDMX

El Tekpatl periódico crítico y de combate.

Empleados de la Cooperativa VIO.ME, Tesalónica. Grecia

Espacio de Lucha contra el olvido y la represión (Elcor)

Federazione Anarchica Siciliana

Feminists for Jina

Frankfurt International. Alemania

Frente de Acción por Palestina Gudar-Javalambre, Teruel. Estado Español

Gemeinsame Kämpfen – Feministische Organisierung für Selbstbestimmung und Demokratische Autonomie

Geo-grafías Conunitarias, Puebla. México

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs.

Grupo Tlali Nantli

Gruppe B.A.S.T.A. Münster. Alemania

Gruppo Anarchico Bakunin – FAI Roma e Lazio

Ibili fundazioa, País Vasco

Iniziativa Libertaria – Pordenone/Italy

Instituto Cultural Autónomo Rubén Jaramillo Ménez

Interventionistische Linke (iL). Alemania

Kolectivo Txiapasekin. País Vasco.

Komite Internazionalistak, Ermua. Pais Vasco

La Vida, zapatisticni krožek, Ljubljana. Eslovenia

Laboratorio Popular de Medios Libres

Lumaltik Herriak. País Vasco

Lxs Hijxs del Maíz Pinto, Tlaxcala

Mexicogruppen IF. Dinamarca

Mexiko-Solidarität Österreich. Alemania

Mujeres y disidencias de la Sexta en la otra Europa y Abya Yala

Mujeres y la Sexta – Abya Yala

München International. Deutschland

Murga Los Quijotes de la Fuente Viva

Mut Vitz 13, Marsella. Francia

Mut Vitz 31 Toulouse. Francia

Nodo de Derechos Humanos (NODHO) – México

Nodo Solidale Roma/México

Ökumenische Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V.

Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Genova

Periódico La Flor, In Xóchitl In Cuicatl

Publicaciones de l@s Extranjer@s, Tesalonica. Grecia

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes

Radio Zapatista Sudcaliforniana, La Paz, Baja California Sur, México

Raíces en resistencia, Tlatelolco, Ciudad de México

Red de Resistencia y Disidencia Sexual y de Género

Red de Resistencias y Rebeldias AJMAQ

Red de Solidaridad con Chiapas. Buenos Aires – Argentina

Red Sindical Internacional de Solidaridad y de luchas. África, las Américas, Europa y Medio Oriente

Red Universitaria Anticapitalista – México

Red Ya-Basta-Netz (Alemania)

Redazione di Comune

Resistencias Enlazando Dignidad – Movimiento y Corazón Zapatista

Revista Viento Sur (Estado Español)

Sicilia Libertaria – Giornale Anarchico

SICILIEZAPATISTE Sicilia, Italia

Solidaritätskomitee Mexiko-Salzburg, Alemania.

Solidarité avec les Travailleurs en Iran – SSTI

Tatawelo. Italia

Tejiendo Organización Revolucionaria – TOR. México

Terra Insumisa Alcamo/Sicilia Sud Globale, Sizilien, Italia

Unión de Sindicatos Solidaires, Francia

Unión Popular Apizaquense Democrática Independiente (UPADI)

Vendaval, cooperativa panadera y algo más, CDMX.

Void Network. Atenas, Londres, Nueva York, Río de Janeiro.

Y Retiemble! Madrid

Ya Basta! Êdî bese! (Noreste de Italia)

20zln. Italia

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- “Selon un nouveau décompte compilé grâce à l’aide de personnels soignants dans cinq centres de référence en ophtalmologie et seize services d’urgence, le docteur Amir-Mobarez Parasta (en contact quotidien avec un réseau clandestin de médecins) dit « pouvoir confirmer la mort de 33 130 personnes ». Et encore, précise-t-il, ces chiffres sont sans doute inférieurs à la réalité, car ils ne prennent en compte ni les données issues des morgues et des cimetières, ni le grand nombre de personnes blessées n’ayant pas osé aller à l’hôpital par peur des représailles.”

L’article Déclaration pour la vie et la dignité du peuple iranien est apparu en premier sur Terrestres.

22.01.2026 à 19:34

“Votre cloud, notre fournaise”: résister à la dématérialisation depuis Marseille

Derrière le monde des marchandises, il y a les arrière-mondes de la production ou du transport. Derrière les écrans, il y a une énorme infrastructure matérielle et physique. Et derrière les clouds, il y a les indispensables data centers, qui prolifèrent en avalant l’espace et l’électricité. À Marseille, assaillie par les câbles, la résistance s’organise.

L’article “Votre cloud, notre fournaise”: résister à la dématérialisation depuis Marseille est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (6513 mots)

Marseille. Porte d’Aix. Mars 2024.

Une cinquantaine de corps — femmes, hommes, enfants — figés devant un chantier.

Des banderoles tendues entre deux barrières métalliques : « Pas de cloud sans béton », « Nos quartiers ne sont pas vos serveurs ».

Dans les journaux, silence. Ou presque.

Dans les rues, colère.

Le cube de béton en construction derrière les grilles n’a rien de virtuel. Il est massif, épais, hérissé de gaines d’aération. Il avalera bientôt l’équivalent électrique de 30 000 foyers. Dans une ville où un quart des habitants vit sous le seuil de pauvreté.

Fatima, 62 ans, désigne les fenêtres de son appartement, à cinquante mètres :

« L’été dernier, on dormait plus. Le bruit des groupes électrogènes, la chaleur qui montait du bitume… Et maintenant, ils nous disent que c’est le progrès. Trois emplois, des vigiles, et le reste ? »

« Votre cloud, notre fournaise. »

Ce qui se joue ici n’est pas une exception. C’est un condensé — de ce que la novlangue numérique cherche à dissoudre : les résistances, les conflits, les corps, les lieux.

Derrière les mots — cloud, virtualisation, immatériel —, il y a des serveurs qui chauffent, des camions qui passent, des transformateurs qui vrombissent, des métaux qui s’arrachent.

Il faut reprendre depuis le sol. Depuis l’endroit exact où l’on vit. C’est cela, partir des luttes situées : non pas appliquer une théorie au réel, mais laisser le réel produire ses propres catégories.

Marseille, point d’impact

Pourquoi Marseille ?

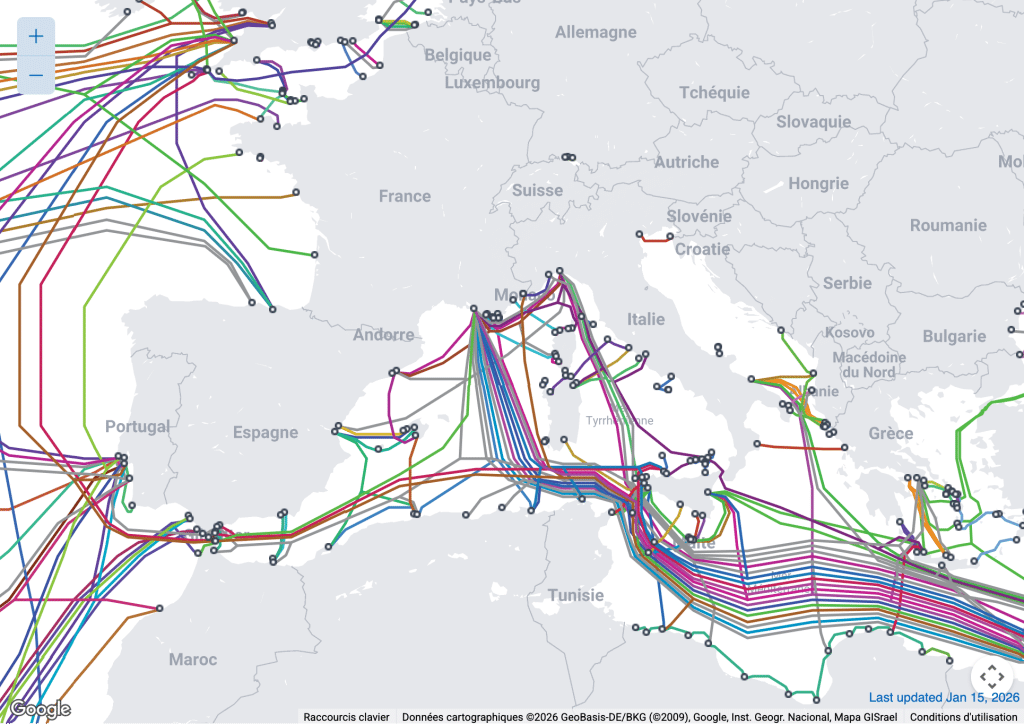

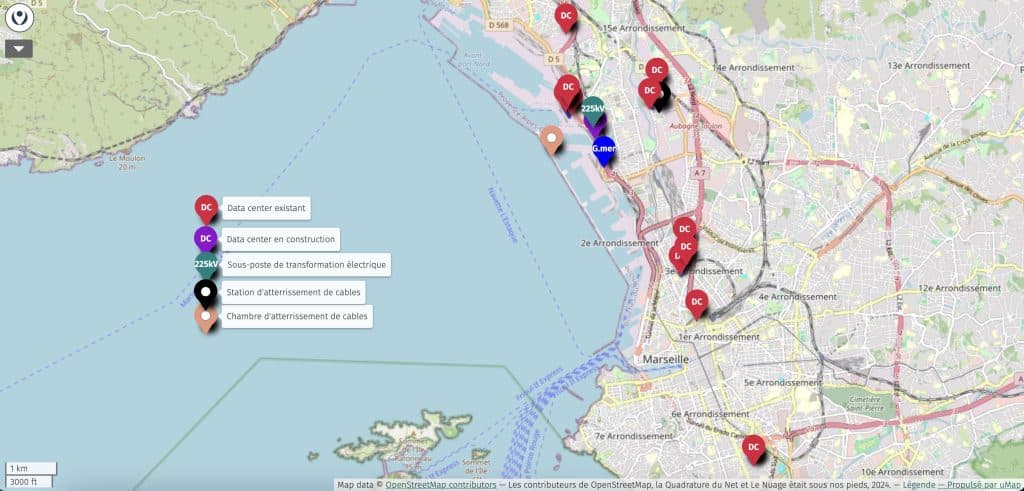

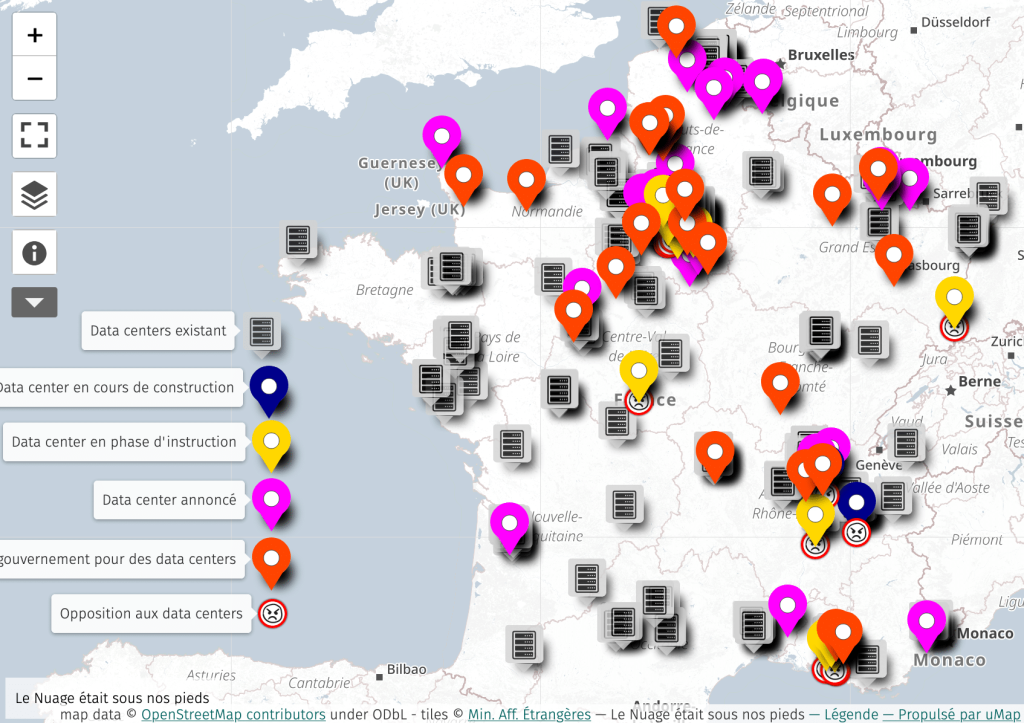

Parce qu’une quinzaine de câbles sous-marins y atterrissent, faisant de la ville un nœud stratégique entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie1. Parce que cette connectivité — qui n’a jamais fait l’objet d’un vote — attire les opérateurs. Parce que les quartiers nord, moins chers, moins visibles, moins défendus, offrent les conditions « idéales » pour déployer ces infrastructures.

Résultat : une dizaine de data centers déjà actifs, et autant en projet. Puissance électrique cumulée : près de 80 MW aujourd’hui, environ 180 MW à terme2 — davantage que ce qui est prévu pour électrifier les quais du port. Impact carbone : celui d’une ville moyenne, concentré dans quelques arrondissements populaires.

Ce que les riverains reçoivent en échange n’est pas la promesse du numérique. Ce sont des nuisances. Des moteurs de secours qui tournent nuit et jour. Des rejets d’air chaud à 40°C dans des rues déjà suffocantes. Et cette évidence brute : l’énergie que ces centres absorbent n’ira pas ailleurs.

Le cloud a un corps

Guillaume Pitron l’a montré dans L’Enfer numérique3. Gauthier Roussilhe le cartographie ligne par ligne4. Le numérique est un système de transfert. Il extrait ici, refroidit là, connecte là-bas — mais les gains ne sont jamais là où se loge le désordre.

Netflix ne « flotte » pas. ChatGPT ne « s’évapore » pas. Une seconde de streaming : quelques grammes de CO₂. Une requête IA : plusieurs wattheures. Des milliards de fois par jour.

Le numérique promet la fluidité. Il produit la friction, ailleurs.

Le mensonge du cloud « vert »

Google annonce des data centers « 100 % renouvelables ». Microsoft jure être « négatif en carbone » d’ici 2030. Amazon aligne des rapports ESG comme des titres en bourse.

Mais ce verdissement est comptable, pas physique.

Lorsque Google achète de l’électricité verte, c’est souvent par certificat — les fameux Power Purchase Agreements. L’énergie renouvelable est produite ailleurs, parfois à des milliers de kilomètres. Le certificat voyage ; les électrons, eux, viennent du réseau local — et quand la demande est forte, ce sont les centrales d’appoint qui répondent.

La « neutralité carbone » ? Une fiction à échéance glissante. On émet aujourd’hui. On promet de compenser demain. En plantant des arbres au Brésil. En misant sur la croissance, l’absence d’incendies. Une dette écologique gagée sur des hypothèses de long terme — pendant que le dérèglement, lui, est immédiat.

Nommer le mécanisme : la dette entropique

Le mot « externalité » est trop faible. Il suggère un à-côté, un effet secondaire. Or ici, le transfert est central. Ce n’est pas un dommage collatéral — c’est la condition même du fonctionnement.

Par dette entropique, j’entends la somme des dégâts matériels et sociaux qu’un système rejette sur d’autres lieux et d’autres corps pour continuer à fonctionner. Pour qu’un data center soit « propre » à Paris, il faut qu’un quartier surchauffe à Marseille. Pour qu’une batterie soit « verte » en Europe, il faut qu’un enfant creuse à Kolwezi (RDC).

Le concept vient de la thermodynamique. Le second principe stipule qu’on ne peut pas réduire le désordre ici sans l’augmenter ailleurs. Pas d’îlot de fraîcheur sans chaleur rejetée. Pas de machine sans perte.

Ce mécanisme prolonge ce que Gérard Dubey et Alain Gras nomment le « modèle Edison »5 : une technologie qui fait disparaître la nuisance au point d’usage, tout en la reportant ailleurs et en programmant l’oubli de ce déplacement.

Transposée aux infrastructures sociales, cette logique devient un outil d’enquête : qui absorbe le désordre ? Où le transfert s’effectue-t-il ? Par quelles techniques est-il invisibilisé ?

Ce cadre dialogue avec des travaux déjà publiés dans Terrestres. Malcom Ferdinand et Françoise Vergès6 ont analysé le « colonialisme vert » — cette écologie qui nettoie le Nord en salissant le Sud. Antoinette Rouvroy et Thomas Berns7 ont théorisé la « gouvernementalité algorithmique » — ce pouvoir qui anticipe les conduites par le calcul, court-circuitant la délibération au profit du profilage. La dette entropique prolonge ces analyses en insistant sur les circuits concrets : par quels chemins le désordre passe-t-il de Palo Alto à Kolwezi, de la Silicon Valley aux quartiers nord de Marseille ?

Le « colonialisme numérique » n’est pas une métaphore : c’est une chaîne logistique.

Les extrémités du réseau

En République Démocratique du Congo, des enfants extraient du cobalt à mains nues, à quinze mètres sous terre. Ce métal entre dans les batteries — y compris celles des serveurs. Plus au nord, dans le Kivu, le tantale et l’étain des circuits imprimés alimentent depuis trente ans une économie de guerre documentée par l’ONU : mines contrôlées par des groupes armés, travail forcé, viols comme stratégie militaire. Comme l’a montré Celia Izoard dans ces pages, l’accord minier signé en 2024 entre l’Union européenne et le Rwanda — principal bénéficiaire du pillage — a coïncidé avec une intensification des combats8. Le « colonialisme numérique » n’est pas une métaphore : c’est une chaîne logistique.

En janvier 2023, à Lützerath, en Rhénanie, des militants ont été expulsés par la police. Le village devait disparaître pour faire place à la mine de lignite de Garzweiler. Ce charbon alimente les centrales qui fournissent l’électricité des data centers allemands.

Question posée par les occupants : Pourquoi ici ? Pourquoi nous ? Aucune réponse légitime. Seulement celle de la « nécessité énergétique » — comme si cette nécessité-là, au service de ces usages-là, allait de soi.

La carte de la dette entropique est globale. De nos écrans lisses à leurs sols creusés.

Ce que les luttes rendent visible

À Marseille, à Montpellier, à La Courneuve : des collectifs se lèvent. Ils refusent de porter le poids du progrès des autres. Ce n’est pas du nimbysme — ce réflexe du « pas dans mon jardin » qui délocalise le problème sans le résoudre. C’est une politique du refus situé : partir d’un lieu précis pour contester le système entier. Non pas « pas chez moi », mais « pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ? » — et surtout : « pourquoi tout court ? »

Partir des luttes situées, c’est refuser d’appliquer une grille théorique au réel pour laisser les conflits produire leurs propres catégories. Les data centers ne sont pas des équipements neutres. Ce sont des dispositifs de pouvoir — et c’est comme tels qu’ils doivent être contestés.

Maria Kaika et Erik Swyngedouw9 ont proposé le concept de « politisation de l’infrastructure » : réintroduire le conflit démocratique là où régnait la fatalité technique. C’est exactement ce qui se joue à Marseille.

Réduire, puis politiser

Face à l’expansion du numérique, le solutionnisme technique promet que l’IA va tout « optimiser », réduire les émissions, verdir les data centers. C’est le discours de la Commission européenne, de McKinsey. Ce qu’il oublie : l’optimisation ne supprime pas le désordre — elle le déplace. Les smart cities brillent sur le dos des territoires extractifs, des travailleurs du clic à Madagascar, payés quelques centimes pour entraîner les IA.

À ce solutionnisme, la tradition technocritique — d’Illich à Ellul, de Dubey et Gras aux collectifs actuels — oppose une tout autre démarche : non pas le refus abstrait de « la technique », mais l’enquête concrète sur les systèmes techniques. Quelles technologies créent de la dépendance ? Lesquelles permettent l’autonomie ? Comment distinguer l’outil convivial de l’infrastructure qui asservit ?

La notion de dette entropique s’inscrit dans cette lignée. Elle invite à une question simple : qui paie ? Et elle conduit à deux exigences indissociables : d’abord réduire — car aucun « verdissement » ne compensera la croissance exponentielle des flux de données et de matière — puis politiser la répartition des coûts qui subsistent.

Politiser les transferts

Qui décide où installer un data center ? Quels critères président à ce choix ? Quelles compensations pour les territoires qui absorbent le désordre ? Quels droits pour refuser, contester, infléchir ?

Ce sont des questions politiques. Pas techniques. Elles doivent être traitées comme telles. Dans les conseils municipaux. Dans les enquêtes publiques. Dans la rue s’il le faut.

Ce que demandent les habitants du 2e arrondissement de Marseille pourrait devenir un principe :

→ Pas d’infrastructure entropique sans délibération locale.

→ Pas de transfert de désordre sans droit de veto.

→ Pas de modernité qui ne soit négociée.

Partager le désordre

Il n’y a pas de numérique propre. Il n’y a pas de cloud neutre. Il n’y a pas de progrès sans friction.

Mais il y a une exigence : faire que la répartition de cette friction soit un objet de délibération. Non pas décider pour les autres — mais décider avec eux, ou pas du tout.

À Marseille, les câbles plongent. Les data centers s’installent. Et dans les quartiers nord, des habitants commencent à demander : pourquoi ici ?

Ce que d’autres décrivent comme un « système d’invisibilité » climatique prend ici une forme très concrète : certains quartiers, certains corps, absorbent le désordre numérique des autres.

C’est de cette question que naît la politique.

Photo de Hunter Harritt sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Le nombre exact de câbles est en évolution rapide. L’ordre de grandeur est aujourd’hui de 17-18 câbles sous-marins reliés à Marseille, selon la manière de compter (sources : TeleGeography, La Quadrature du Net, Digital Realty, 2024).

- Selon les données des Comités d’intérêt de quartier relayées par La Quadrature du Net : 77 MW pour les data centers actuels, 107 MW pour les projets programmés. L’électrification des quais du Grand Port Maritime est estimée à 100-120 MW.

- Guillaume Pitron, L’Enfer numérique. Voyage au bout d’un like, Les Liens qui Libèrent, 2021.

- Gauthier Roussilhe, « Situer le numérique », 2020, disponible sur gauthierroussilhe.com.

- Gérard Dubey et Alain Gras, La servitude électrique. Du rêve de liberté à la prison numérique, Seuil, 2021.

- Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 2019. Françoise Vergès, Une théorie féministe de la violence, La Fabrique, 2020.

- Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation », Réseaux, n° 177, 2013.

- Celia Izoard, « Un néo-colonialisme technologique : comment l’Europe encourage la prédation minière au Congo », Terrestres, juillet 2025. Voir aussi « Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation », Terrestres, juillet 2025.

- Maria Kaika et Erik Swyngedouw, “The Urbanization of Nature”, in The New Blackwell Companion to the City, Blackwell, 2011.

L’article “Votre cloud, notre fournaise”: résister à la dématérialisation depuis Marseille est apparu en premier sur Terrestres.