Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

22.07.2025 à 11:31

En finir avec l’« architecture-as-usual »

Qu’est-ce que l’écologie pour l’architecture ? Pour l’heure : un argument de vente. À partir d’un chantier ordinaire, Mathias Rollot oppose les promesses vertes à ce que serait une architecture véritablement écologique, frugale et conviviale. Contre la tentation de l’"architecture-as-usual", il appelle à réparer, détourner, dé-projeter.

L’article En finir avec l’« architecture-as-usual » est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (10268 mots)

On entend (un peu) parler d’écologie en architecture. Mais que cela recouvre-t-il au juste, et que se passe-t-il lorsqu’on essaie de transformer l’écologie en système d’évaluation de l’architecture ? Il faudrait pour cela s’entendre précisément sur la chose. S’accorder, tout d’abord, sur le fait qu’il y a, non pas une, mais des écologies, fondées sur des systèmes de valeurs différents, qui ne se valent pas et qui souvent s’affrontent. Puis, considérer la myriade de discussions qu’il faudrait pouvoir ouvrir sur le sujet et qui tardent à venir dans les communautés concernées (autant que dans la société tout entière). Enfin, regarder avec ces outils et avec honnêteté nos théories, pratiques et pédagogies architecturales ; tenter de les percevoir depuis des perspectives écocentrées multiples, avec pour principale finalité l’habitabilité de la zone critique terrestre pour toustes1.

En guise de contribution à ce chantier important, cet article aborde la question de l’évaluation écologique de l’architecture. La possibilité d’évaluer la pertinence écologique réelle d’une opération, c’est ce que peut-être personne ne fait très explicitement, mais ce que beaucoup font implicitement lorsqu’ils et elles discutent des bonnes pratiques, de leurs méthodes concrètes et de leurs choix éthiques, de leurs valeurs et « engagements » écologiques en architecture : ils et elles disent par là ce qu’ils pensent être le mieux à faire – à savoir, en creux, ce qui serait plus écologique. Mais au-delà du simple bilan carbone, du respect de la règlementation ou de l’obtention de labels (dont la valeur pourrait aussi faire l’objet de longues discussions), comment peut-on sérieusement estimer qu’un édifice est « écologique » ou ne l’est « pas », voire qu’un édifice est « plus écologique » qu’un autre ? La question posée ici est celle de savoir ce qu’il faut prendre en compte pour engager une telle argumentation, autant que l’interrogation plus générale de savoir si, oui ou non, une telle démonstration est seulement possible.

En engageant ce propos, je n’entends bien sûr nullement affirmer que tout édifice a la même valeur environnementale. Loin de là ! Mon intention est d’une part d’alerter sur l’incomplétude systématique et profonde des propos environnementaux en architecture, qui se réduisent trop souvent à des déclarations d’intention ou à de simples « calculs » – comme si les questions écologiques pouvaient être mises en équations avec réponse définitive à la clé. D’autre part, il s’agit de mettre en lumière l’absurdité de l’argument courant de la « compensation » (qui veut par exemple qu’un peu de biodiversité ferait pardonner trop de béton armé) et les différentes stratégies de dissimulation ou de greenwashing qui en découlent trop souvent. J’essaierai, enfin, de montrer en quoi ce prétendu « argument » relève de l’impensé, et de dire à quel point cet impensé me semble permis par un profond vide social contemporain en matière de lieux de débats, critiques et honnêtes, en architecture. Autrement dit : nous n’aurions pas, collectivement, des discours si pauvres et erronés, si lâches et mensongers, si nous avions plus de lieux et de moments, plus d’espaces et de modalités de pensée sincère, solidaire et (auto-)critique de l’architecture. L’historique espace compétitif orchestré par le capitalisme néolibéral semble avoir été encore amplifié par le récent développement de la vie numérique généralisée et ses effets atomisants et déterritorialisants. Nous ne devons pas juste retrouver la Terre et le terrestre, mais aussi l’espace politique convivial capable de faire de nos corps des éléments liés d’un même monde (co-)habité. Quelle « architecture écologique » sans cela ?

Bullshit ordinaire

La réglementation thermique, installée à la suite du choc pétrolier de 1973, progresse d’année en année : d’une limitation à 225 kWh/M2/an en 1974, elle finit à 50kWh/m2/an en 2012, avant de se transformer encore en « Réglementation Environnementale » en 2020. Mais, malgré leur montée en complexité, ces réglementations restent encore largement centrées sur l’unique question de la consommation énergétique. Quels bâtiments exemplaires en termes écologiques ces cinquante années d’exigences progressives produisent-elles aujourd’hui ? Puisque toutes les architectures contemporaines courantes doivent s’y conformer par obligation règlementaire, il n’y a donc qu’à ouvrir les yeux sur les dernières livraisons ordinaires, ici et là, dans nos quotidiens.

À l’heure où s’écrivent ces lignes, j’ai sous les yeux un chantier. Depuis mon balcon, je vois une construction entièrement en béton armé, du polystyrène, des bâches plastiques et de la colle, des tapis de mousse, des tubes et des rouleaux plastiques. L’entreprise Icade, qui dit mettre « au cœur de son modèle d’affaires les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus durable »2, construit ici des logements qu’on peut qualifier à bon droit de « standardisés ». Cela, si ce n’est dans leur intérêt économique, mais aussi au service de la croissance économique et du développement (« durable », s’entend) de la ville, du département, de la région et du pays. Tout le monde en profitera sûrement par ruissellement ! La scène m’interroge : qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ? Sur les panneaux de façade interdisant l’accès au chantier, de grandes publicités orchestrent un mariage sans gêne entre capitalisme et environnementalisme : « Une respiration végétale avec un jardin intérieur en cœur d’îlot » / « Idéal pour investir » ; « Votre 2 pièces à partir de 281 000€ parking inclus » / « des matériaux respectueux de l’environnement pour une construction éco-responsable » ; « Loi Pinel – LMNP » / « l’ensemble du projet privilégie les essences locales dans le respect de la biodiversité ». On peut visiblement écrire n’importe quoi pour promouvoir son projet publiquement. Qui ira se plaindre ? La scène est aussi banale qu’ancienne. Plus personne n’y prête même attention.

Qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ?

Et puis, de toute façon, qui blâmer pour cela ? La graphiste qui a composé les panneaux à grand renforts de slogans stéréotypés, sur demande de sa cheffe ? Ou bien son chef – lui qui, sans y croire lui-même, a lu dans une étude marketing que mettre le mot biodiversité sur un panneau augmenterait de 50% l’impact du message chez l’observateur·ice ? On pourrait aussi penser à l’architecte cheffe de projet, qui a dû transmettre les arguments architecturaux à utiliser pour la com’, quand il lui restait quelques minutes de libre entre toutes les injonctions à la rentabilité et les réglementations contradictoires et intenables avec lesquelles elle a tenté de composer tout du long du projet. Et bien d’autres encore. La seule chose qui est certaine, c’est que ça n’est en aucun cas la responsabilité des ouvriers qui y travaillent pour peu, manipulant à longueur de journée ces isolants de polystyrène, colles, plastiques et autres mousses chimiques au profit d’autres qu’eux. Au-delà de la dialectique sociale du projet et du chantier, des matériaux et de la communication, il est intéressant de questionner la stratégie intellectuelle et le monde habité révélés par ce tableau. Ce monde dans lequel l’écologie semble être un argument de vente ; dans lequel les déclarations environnementales peuvent être multipliées sans garanties et sans risques ; dans lequel « éco-matériaux », « biodiversité », « jardin intérieur », « local » et « végétal » forment un champ lexical cohérent et inquestionné, magique. Certes, la problématique écologique se trouve ici élargie hors du champ énergétique, mais pour quels résultats concrets ?

De Mathias Rollot, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Face à la bataille de l’eau, l’hypothèse biorégionaliste », avril 2023.

Sur la compensation de tout par n’importe quoi

Il est bien difficile de comprendre quel est le rapport réel entre ces éléments à connotation « écologique », et comment l’architecte et l’architecture pourraient bien mélanger tous ces ingrédients pour en faire une soupe un tant soit peu digeste. Un gain – même démontrable – en biodiversité peut-il « compenser » le bilan carbone désastreux d’une opération ? Inversement, le fait de construire en bio- et géo-sourcé, de façon frugale : cela peut-il suffire à éviter de bon droit l’importance des problématiques de faunes, de flores, d’hydrologie et de sols engagées par toute construction ? Et que pourrait bien remplacer ou excuser l’engagement territorial, la construction avec les filières locales, avec les « artisan·es du coin » (et encore faut-il préciser lesquels) et les savoir-faire historiques d’une région : est-ce une raison valable pour passer outre les bilans carbones, la compromission avec le grand capital, ou l’imperméabilisation massive des sols ? Ce qui interrogé là n’est autre que la manière dont, bien trop souvent, les discours contemporains placent dans la même équation, des matières et arguments écologiques qui n’ont que très peu à voir les uns avec les autres. Comme si tout pouvait servir « d’équivalence écologique » à n’importe quoi, et qui plus est sur de simples bases déclaratives.

Ce mélange des genres donne à l’actualité des débats un caractère tout à fait « délirant » – au sens premier du terme : il s’agit d’une forme de délire collectif, un imaginaire onirique, qui ne touche plus terre. « Hyperréel », aurait probablement dit Jean Baudrillard3. Dans ce voyage irrationnel, les systèmes d’évaluations et les systèmes de valeurs, les échelles et les sujets s’échangent et s’hybrident, se floutent et s’inversent à tout moment. On fait dans « l’échange symbolique », tout en restant persuadé·es d’être dans la rationalité et la concrétude – voire dans « l’engagement ». Consciemment et sans vergogne pour les uns, involontairement et sans s’en rendre compte pour les autres. Les architectes qui défendent un sujet pour en nier un autre le font-ils de bonne foi ? Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique.

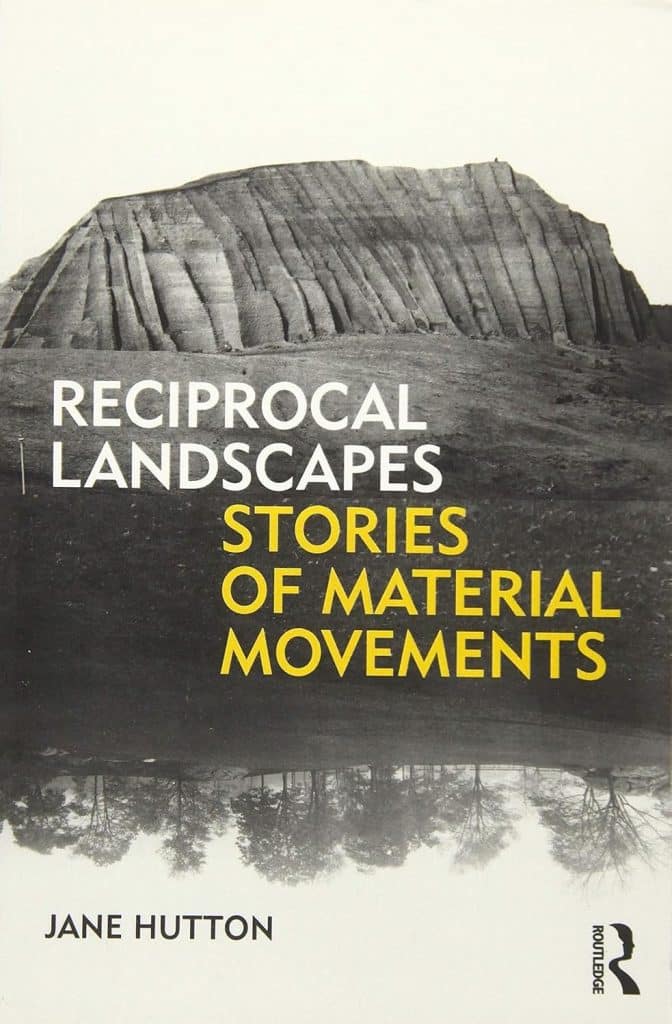

La question qui doit être posée à tout édifice est d’abord la suivante : écologiquement, géographiquement et socialement parlant, où est-ce que se concrétisent les impacts écologiques d’un bâtiment ? Autrement dit, l’impact écologique est-il à mesurer là où le bâtiment est construit, ou bien se mesure-t-il aussi dans les « paysages réciproques »4 impactés par sa construction, la transformation de ses matières et l’acheminement de ses matériaux ? Se mesure-t-il à l’échelle locale, pour les espèces qu’il déplace ou favorise, ou bien à l’échelle planétaire, pour le réchauffement global et l’effondrement des espèces auquel la construction du bâtiment contribue à sa manière ? D’ailleurs, quel édifice pourrait avoir autre chose que des impacts locaux, trans-locaux ET globaux à la fois ? L’enjeu est de limiter tous ces impacts à toutes ces échelles, au mieux, et non d’utiliser l’un de ces sujets comme faire-valoir pour masquer le score désastreux des autres. L’enjeu est de tendre au mieux vers le bilan (le plus) global (possible) de la construction.

Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique.

Mais c’est une évidence : personne ne possède toutes les clés pour maîtriser les différentes parties du problème. Il ne suffirait pas d’être écologue-ingénieur-hydrologue-urbaniste-géochimiste-climatologue-architecte-forestier-paysagiste pour bien comprendre toutes les données du problème posé par de telles équations environnementales. Il faudrait aussi avoir accès à toutes les données factuelles – et donc à des systèmes de mesures multiples, coûteux, voire impossibles – pour pouvoir poser les questions sur la base d’études sérieuses du réel. Et encore, quand bien même tout cela serait possible, il faudrait encore pouvoir transmettre les résultats de son enquête à d’autres, en des termes compréhensibles par toustes. Et enfin, il faudrait aussi pouvoir prendre en compte ce fait, absolument central, que la question écologique n’est jamais résolue en amont de la construction.

L’écologie dépend aussi, pour une très large part, des usages conscients et inconscients des usager·es ; des politiques et des réglementations urbaines changeantes ; des programmes qui y prennent place et qui évoluent à chaque décennie ; de la maintenance effective et de l’adaptabilité potentielle ; de la déconstruction possible et de la déconstruction concrète ; et encore, des modes et des esthétiques qui passent, et qui poussent à démolir le construit encore solide mais désuet d’avant-hier. L’écologie de l’architecture est aussi fonction des déplacements invisibles dans les écosystèmes souterrains et aériens que la construction orchestre ; des perturbations complexes dans les cycles de l’eau à l’échelle du bassin-versant ; ou encore de l’agentivité non-humaine à toute échelle – du pigeon aux surmulots, des tremblements de terre aux canicules. C’est tout cela aussi qui devrait être pris en compte pour quantifier l’impact et l’utilité, la nuisance et la pertinence écologique d’une construction. A minima.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024.

Face à l’impossible quantification, « leur écologie et la nôtre »5

À bien des égards, il est donc légitime d’affirmer que l’écologie de l’architecture ne pourra jamais être pleinement démontrée, parfaitement quantifiée, solidement défendue sur tous les plans à la fois. Nous ne pourrons jamais entièrement démontrer par une équation, de façon ferme et définitivement qu’un bâtiment est « écologique » ou ne l’est « pas ». En suivant, il semble évident qu’on ne peut pas sérieusement mettre dans le même calcul « d’équivalence écologique » tout un melting-pot de choses hétérogène et irréductibles les unes aux autres (béton, papillon, inondation ?) sans un minimum de recul critique, de précautions, voire de second degré ! Le principe de « compensation écologique » pose déjà de sérieux problèmes théoriques et pratiques6, ne serait-ce que quand on cherche « simplement » à compenser des sols par d’autres sols7. Les pratiques de « compensation carbone » posent non moins de problèmes alors qu’elles devraient « simplement » placer en équivalence des « tonnes de CO2 » produites avec d’autres évitées ou absorbées8. Comment imaginer compenser du béton armé par des papillons, de l’imperméabilisation par de la terre crue, du capitalisme par de la participation ? Entre résignation et compétition9, malhonnêteté et stupidité, voilà un débat tout à fait analogue à celui que nous retrouvons dans les discussions ordinaires, où se mélangent consommation de viande rouge, avion, jardinage et engagement associatif, si bien que rapidement on ne distingue plus ni critères d’évaluation, ni modalités de comparaison claire, ni finalité écologique bien identifiée.

Dans les deux cas, la seule issue viable est évidente : c’est celle de la frugalité ; c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié – n’en déplaise à celleux qui voudraient aussi faire taire le nécessaire débat sur la construction neuve elle-même10. Oui, dans la difficulté qui nous occupe, l’action la plus écologique est encore celle que l’on n’entreprend pas.

La seule issue viable est évidente : c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié.

Et s’il faut vraiment construire, rénover, transformer et déconstruire, alors on pourrait raisonnablement se tourner vers les voies qui ne laissent que peu de doute sur leur nocivité moindre : celle de « bâtir avec ce qui reste »11, celle de « faire mieux avec moins »12, celle du « dé-projet » comme il existe du « dé-design »13, celle du décolonial14 ou encore celle de la « décroissance conviviale, de la sobriété énergétique et du low-tech pour l’architecture »15. Ceux et celles qui voudront comprendre ces termes les comprendront sans difficulté. L’architecture non-extractive sera toujours plus pertinente que l’architecture du spectacle écologique. Elle n’en est pas moins esthétique ou exigeante ; elle n’en est pas moins porteuse d’un projet de société commun, joyeux et créatif – tout au contraire ! La sobriété ne s’oppose qu’à l’ébriété. Bâtissons avec les milieux, quand c’est nécessaire, collectivement et magnifiquement, libéré·es de l’économie et de l’idéologie de la croissance et de l’extractivisme néocolonial. Bâtissons ensemble des établissements plus qu’humains raisonnables, qui tiennent réellement dans les limites planétaires. Réparons, détournons, revendiquons le droit à des structures collectives qu’on puisse comprendre et dont on puisse toustes prendre soin en autonomie. A minima, il faudra pour cela se libérer des héritages problématiques de la discipline architecturale ; se défaire des mauvaises habitudes du bâtir-as-usual ; et encore appliquer un principe d’honnêteté strictement simple, consistant à « faire ce qu’on dit et dire ce que l’on fait ».

La tentation de l’architecture-as-usual

Tout cela étant avancé, et quelle que soit l’écologie choisie pour poursuivre : pourquoi peut-on observer aujourd’hui tant de tentatives de compensation voire d’invisibilisation, tant d’actions visant à masquer par recouvrement une action X par un fait Y ? De quoi est-ce le signe, de quoi est-ce le garant, et que pensons-nous réussir en faisant cela ? Si ce n’est, peut-être, poursuivre tout simplement le business-as-usual. Ou plutôt, puisque la critique du « business » est un peu facile et puisque beaucoup ne s’y reconnaissent pas, l’architecture-as-usual ! Combinée à la pédagogie-de-l’architecture-as-usual16 et la recherche-en-architecture-as-usual17, la pratique-as-usual est un signal qu’on aurait tort de prendre à la légère. C’est le signe d’un monde qui ne veut pas mourir autant que la preuve que des agents sont toujours à son service ; c’est la marque d’un comme-si-de-rien-n’était qui ne s’assume même pas forcément, mais signe pour autant la collaboration, la compromission effective avec la destruction à l’œuvre. Oui, il y a bien une destruction « plus qu’involontaire » du Système-Terre ; oui, il y a bien des systèmes et des personnes pour l’orchestrer, et bon nombre de « collabos » pour la mettre en œuvre. L’architecture-as-usual est non moins une de leurs signatures que le greenwashing qui l’accompagne de plus en plus fréquemment.

Il faut aussi reconnaître que « l’injonction sociale au vert » est un fait réel. À mesure qu’elle devient plus pressante et plus légitime, l’architecture-as-usual est poussée à perpétuer l’illusion d’une position engagée ; le greenwashing (volontaire) et le greenwishing (involontaire) sont les conditions de possibilité de sa survie18. Tant et si bien qu’il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices. On pourrait, on devrait choisir de critiquer et de s’auto-critiquer, solidairement et confraternellement pour y faire face. On devrait aborder ce sujet avec d’autres disciplines et d’autres visions du monde, en dialogue par exemple avec des pensées comme celles de Fatima Ouassak, qui a mille fois raison de souligner les manières dont « le projet écologique majoritaire » est aujourd’hui, en France, un projet de « maintien de l’ordre social actuel » : « il exprime une inquiétude face au changement (on veut que nos enfants aient la même vie que nous) et une aspiration à la vie d’avant » – avec toutes les parts coloniales et racistes que cela inclut, structurellement19. Question rhétorique : quel rôle joue le faux discours écologiste de l’architecture-as-usual dans ce contexte conservateur ? Quels types de « colonialisme vert », de « capitalisme-colonial », de domination métropolitaine ou de purification ethnique cristallise-t-elle sous couverts de façades végétalisées, de toitures plantées ou d’espaces publics végétalisés-apaisés ?

Il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices.

On devrait donc débattre sérieusement de l’actualité de la profession et de ses compromissions, et inventer ensemble des manières d’y répondre, sur la base du problème intelligemment et honnêtement posé. Pour l’heure, hélas, la question semble plutôt osciller entre honte, gêne et mauvaises blagues en privé. Tandis que, dans les espaces publics de débat de l’architecture, on en est encore au stade du tabou, voire du refoulé collectif. En lieu et place des échanges stimulants que nous pourrions avoir, on assiste plus généralement à un silence gêné ou à une malhonnêteté crasse. La confusion entre solidarité et corporatisme, le système de médiatisation architecturale en vase clos et le repli « autonomiste » sur la discipline20 semblent avoir eu raison de la possibilité de confronter des milieux de l’architecture contemporain à l’aune des enjeux de notre époque. La critique n’est plus. Mais, après tout, a-t-elle vraiment déjà eu lieu ?21

Dans ces lignes, j’ai tenté de mettre en lumière la double et paradoxale nécessité et impossibilité de cerner entièrement la question de l’écologie en architecture ; d’en visualiser parfaitement tous les contours. Ce faisant, j’ai souhaité donner des raisons de se méfier de quiconque pourrait bien se prévaloir à des fins communicationnelles de quoi que ce soit à ce sujet – qui plus est lorsque cela est fait au moyen de compensations grossières entre des entités qui n’ayant aucune équivalence écologique. En appui sur les conclusions et les horizons dessinés par d’autres que moi, j’ai proposé de suivre les voies « les moins nocives » que nous ayons à notre portée. J’ai voulu mettre en lumière tant la nuisance des postures occultantes – ces voies qui tendent à occulter un sujet en le masquant sous un autre –, que les voies qui occultent la situation écologique tout court.

En guise de conclusion, j’invite à mûrir les sages conclusions de Stella Baruk, dont les travaux rappellent la fréquence des envies de déduire « l’âge du capitaine » sur la base du nombre de moutons et de chèvres présents à bord22. J’entends par là que si les calculs écologiques de l’architecture sont à la fois truffés de « malentendus » et d’« autres entendus » que ceux attendus, alors toutes nos équations sont tout simplement fausses. Nous devons faire preuve de vigilance et d’intelligence collective. Cela ne pourra avoir lieu sans, tout d’abord, un peu d’honnêteté intellectuelle, un peu de modestie et des outils incontournables du dialogue, de la pensée critique et du débat de fond. Pour avancer ensemble sur le sujet. Il faudra du courage, pour autant que cela supposera, a minima, la volonté collective de dépasser le corporatisme sclérosant en place dans les communautés de l’architecture.

Photographie d’ouverture : Mathias Rollot.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Tous mes remerciements à Philippe Simay pour toutes les stimulantes réflexions que nous avons eues ces derniers mois, qui ont beaucoup nourri ces lignes. Et tous mes remerciements à Nils Le Bot, Emeline Curien, Sophie Gosselin, Jeanne Etelain et Martin Paquot pour leurs retours sur des premières versions de l’article et leurs riches suggestions pour l’améliorer. Merci enfin à Emilie Letouzey qui a édité ce texte et m’a accompagné avec beaucoup de bienveillance dans les dernières étapes avant publication. Cela étant dit, les faiblesses du texte – puisqu’il y en a toujours – n’engagent évidemment que moi.

- Voir son site Internet : https://www.icade.fr/groupe

- Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, Galilée, 1981 ; Jean Baudrillard, Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu ?, L’Herne, 2007.

- Jane Hutton, Reciprocal Landscapes : Stories of Material Movements, Routledge, 2019.

- Écho au titre de l’anthologie d’écologie politique consacrée à André Gorz (Seuil, 2020).

- « Potentiellement intéressante, la compensation présente néanmoins de multiples difficultés théoriques et pratiques. Nombre d’études réalisées ces dernières années mettent en doute l’efficacité de la compensation, pointent le flou qui entoure son évaluation et les effets pervers qu’elle peut entraîner. De plus, on observe chez les acteurs de la compensation des pratiques contestables tant sur le plan technique qu’éthique, ce qui rend le système de la compensation encore plus problématique et controversé. Le bilan de la compensation est ainsi très mitigé. ». Adriana Blache, Frédéric Boone et Étienne-Pascal Journet, « Compensation. Notre impact sur la biosphère peut-il être l’objet d’un jeu comptable ? », dans Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulières, Greenwashing. Manuel pour dépolluer le débat public, Seuil, 2022, p. 62.

- Magali Weissgerber, Samuel Roturier, Romain Julliard, Fanny Guillet, « Biodiversity offsetting : Certainty of the net loss but uncertainty of the net gain », Biological Conservation, vol. 237, septembre 2019, pp. 200-208. Pour une littérature plus accessible sur le sujet, voir plutôt Marie Astier, « Grands projets destructeurs : l’esbroufe de la « compensation écologique » », Reporterre, 2019.

- Voir notamment Stéphane Foucart, « Les bénéfices climatiques de la “compensation carbone” sont au mieux exagérés, au pire imaginaires », Le Monde, 29 janvier 2023 ; Alice Valliergue, Compensation carbone. La fabrique d’un marché contesté, Sorbonne Université Presses, 2021 ; Augustin Fragnière, La compensation carbone : illusion ou solution ?, PUF, 2009.

- À la lecture de ces lignes, un confrère commente : « Je ferais l’hypothèse de l’aliénation, d’un mélange subtil entre : une cohabitation morbide et résignée des individus avec le spectacle désolant de l’hégémonie capitaliste ; une anxiété de réussite-survie dans un système qui broie les derniers de cordée ; et un renoncement intellectuel face à une société qui ne mobilise plus la raison (science) et l’éthique pour gouverner. ».

- Charlotte Malterre-Barthes, A moratorium on new construction, Steinberg Press, 2025.

- Philippe Simay, Bâtir avec ce qui reste, Terre Urbaine, 2024.

- Philippe Madec, Mieux avec moins, Terre Urbaine, 2021.

- « Dé-designer », appel à contributions de la Revue Azimuts – Design Art Recherche.

- Mathias Rollot, « Onze pistes vers une métamorphose décoloniale de l’architecture », AA’, 2025.

- Solène Marry (dir.), Architectures low-tech. Sobriété et résilience, Parenthèses/Ademe, 2025 ; Mireille Roddier, « Degrowth, Energy Sobriety, Low-Tech : Towards an Architecture of Conviviality », Places Journal, 2024.

- Mathias Rollot, « Pourquoi enseigner l’alternatif ? », AMC, 2024.

- Mathias Rollot, « Urgence écologique : quel impératif éthique pour la recherche architecturale ? » (document pdf), dans Emeline Curien, Cécile Fries-Paiola (dir.), Humains, non-humains et crise environnementale, Rencontres interdisciplinaires Mutations 02, ENSA Nancy,mars 2021 ; Mathias Rollot, « Pourquoi chercher ? » (document pdf), La Recherche architecturale, éditions de l’Espérou, 2019, pp. 263-300.

- Sur le greenwashing et le « greenwishing » en architecture, voir l’introduction du livre Charlotte Malterre-Barthes (éd.), « On Architecture and Greenwashing », The Political Economy of Space Vol. 01, Hatje Cantz, 2024.

- Fatima Ouassak, Pour une écologie pirate. Et nous serons libres, La Découverte, 2023, pp. 24-25.

- Mathias Rollot, Décoloniser l’architecture, Le Passager Clandestin, 2024.

- Très intéressante est, à cet égard, la contribution d’Hélène Jannière au récent ouvrage collectif La Critique à l’œuvre. En appui sur les discours de Pierre Joly (1925-1992), l’historienne montre bien à quel point les années 1960 pouvaient déjà souffrir d’une « absence de critique » architecturale, de « discussions restées intérieures à la discipline » et plus globalement d’un « entre-soi » appauvrissant pour l’architecture, pour les architectes et pour la société elle-même. Hélène Jannière, « à la recherche de l’opinion publique : polémiques françaises sur la critique, 1958-1969 », dans Denis Bilodeau, Louis Martin, La Critique à l’œuvre. Fragments d’un discours architectural, éditions de la Villette, 2025, pp. 20-42, p. 21.

- Stella Baruk, L’Age du capitaine. De l’erreur en mathématiques, Seuil, 1998.

L’article En finir avec l’« architecture-as-usual » est apparu en premier sur Terrestres.

09.07.2025 à 19:30

« Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation »

La guerre en RDC dure depuis 30 ans. Inéluctables conflits tribaux ? Non : ingérences étrangères pour le contrôle des métaux. Dans un entretien avec Celia Izoard, la juriste Gloria Menayame et le politiste David Maenda Kithoko dénoncent la malédiction, au Congo, de ne pas pouvoir se percevoir autrement que comme une ressource pour les puissances capitalistes.

L’article « Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation » est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8434 mots)

Cet article est le second épisode d’une enquête en deux parties de Celia Izoard sur l’extractivisme minier en RDC. Premier épisode : « Un néo-colonialisme technologique : comment l’Europe encourage la prédation minière au Congo ».

Politiste, David Maenda Kithoko, 30 ans, est originaire de la ville d’Uvira, sur les rives du lac Tanganyika, à l’est de la RDC (République Démocratique du Congo). Avec sa famille, il a été réfugié successivement au Burundi, au Rwanda, aux Comores, à Mayotte puis à Lyon. Là, il a cofondé avec des amis Génération lumière, une association qui milite contre l’extractivisme et pour la paix en RDC.

Juriste, Gloria Menayame, 31 ans, a grandi dans la ville de Kisangani, sur les rives du fleuve Congo. Arrivée en France en 2017, elle fait partie de Génération Lumière et milite au sein de l’ONG Congolese Action Youth Platform (CAYP) et pour l’initiative Genocost, qui vise à faire reconnaître les crimes subis par le peuple congolais.

Propos recueillis par Celia Izoard.

Celia Izoard : Vous avez vécu la guerre pendant votre enfance au Congo. Que compreniez-vous alors du conflit ? Comment l’analysez-vous aujourd’hui ?

Gloria Menayame : J’avais 7 ans quand les forces rwandaises et ougandaises ont attaqué ma ville, Kisangani. Mon père est venu me chercher à l’école et nous sommes restés six jours dans la cave. En sortant j’ai découvert une ville méconnaissable, détruite. Un millier de personnes étaient mortes. Dans la Kisangani d’après-guerre, il y avait beaucoup de délinquance et de prostitution juvéniles. La ville à l’époque devait ressembler un peu à Goma avant qu’elle tombe ces derniers temps : il y avait partout des ONG locales et internationales. Je vivais en face du QG de la Monusco, le camp des casques bleus. Vers 14 ans, j’ai été parmi les premières personnes à être formées par l’UNICEF. Ils venaient de créer un programme pour former des jeunes à devenir des relais communautaires sur la santé et la délinquance, par exemple on animait des émissions de radio.

C’est depuis longtemps une région de mines artisanales d’or et de diamants. Tous les jeunes allaient travailler dans les mines d’or, à la « Sokimo » (Société minière de Kilo-moto). C’était une province riche. Il y avait beaucoup de « diamantifères », des gens du coin qui s’étaient enrichis en vendant des pierres précieuses.

Adolescente, je savais déjà que l’attaque de l’Ouganda et du Rwanda était liée à ces minéraux. Mais pour moi, l’expression « Diamants de sang », c’était juste un slogan, ça voulait dire que les gens se battent pour les diamants, pour en avoir plus que le voisin. Ça n’avait pas réellement de signification politique. C’est plus tard que j’ai découvert l’importance du tantale et de l’étain pour le secteur du numérique, et que j’ai compris que la guerre au Congo était liée à l’importance cruciale du commerce de métaux pour les puissances capitalistes.

Celia Izoard : Dans cette guerre qui frappe l’est du Congo depuis 30 ans, on a l’impression d’un état de chaos et de violence permanents dans lequel tout le monde meurt – des gens d’origines très diverses. Pourquoi l’appelez-vous « génocide » ?

Gloria Menayame : Au sein de l’ONG CAYP, nous parlons d’un « genocost », un génocide motivé par les gains économiques. Ce ne sont pas des guerres tribales où tout le monde est en train de s’entre-tuer, comme on nous le dit depuis l’Europe. Ce n’est pas un champ de bataille où des sauvages se massacrent parce qu’ils veulent tous avoir accès aux ressources. En RD Congo [RDC], il y a 450 ethnies et 250 langues différentes, cette pluralité n’est pas un problème en soi. La question, c’est : qui instrumentalise les groupes armés ? Derrière les revendications ethniques, foncières ou religieuses, on retrouve toujours les mêmes acteurs : le Rwanda, l’Ouganda, eux-mêmes soutenus par les grandes puissances.

Gloria Menayame

À la longue, on en conclut que l’enjeu de cette guerre est de se débarrasser de la population pour avoir accès aux richesses.

Ce n’est pas normal qu’une guerre dure 30 ans. J’ai 31 ans aujourd’hui et elle n’a jamais cessé. Elle a déjà fait 6 millions de morts et elle continue. La terreur, les exactions, l’usage du viol visent à détruire le socle social. Obliger des enfants à violer leur maman, par exemple, c’est briser toutes les règles de la société. Les femmes subissent des mutilations de leurs parties génitales, les chefs coutumiers sont systématiquement assassinés. C’est la possibilité même d’habiter ce territoire qui est détruite par les massacres. Car ce que les centaines de peuples qui vivent dans cette région ont de commun, c’est le fait d’être attaché à la terre – les noms bantous sont souvent liés à la terre. Teominaté : tu es celui/celle qui vient de telle colline, de tel endroit. Or il y a aujourd’hui dans le pays près de 7 millions de déplacés internes, plus que nulle part au monde. Le déracinement est massif. À la longue, on en conclut que l’enjeu de cette guerre est de se débarrasser de la population pour avoir accès aux richesses.

Celia Izoard : Quand on pense à un génocide, on pense à la politique d’extermination nazie ou aux massacres des Tutsies – des crimes commis en quelques années ou en quelques mois. Mais ça peut aussi être un processus génocidaire qui se déroule sur un temps long, comme celui qui a fait disparaître la majorité des peuples autochtones de l’Amérique du Nord…

Gloria Menayame : Oui. Cette situation s’inscrit dans la continuité de l’histoire du Congo et même de sa création en tant qu’entité coloniale, en 1885, à la conférence de Berlin où les grandes puissances se sont partagé l’Afrique. Contrairement aux autres colonies, le Congo a alors été pensé comme un marché dans lequel chacune des puissances irait puiser des ressources, et ce, sans les Congolais·es. Le Congo n’existe que pour être pillé. Sous Leopold II de Belgique, c’était l’hévéa et le caoutchouc ; aujourd’hui ce sont les mines. Hier les occupants coupaient les mains des gens pour les obliger à travailler, aujourd’hui ils violent les femmes et ils précipitent les enfants dans les puits de mine. Il y est admis que la vie ne vaut rien et qu’elle peut être sacrifiée pour accéder aux ressources.

Gloria Menayame

Le Congo n’existe que pour être pillé. Il y est admis que la vie ne vaut rien et qu’elle peut être sacrifiée pour accéder aux ressources.

Celia Izoard : Et pourtant l’armée congolaise et les groupes locaux comme les Maï Maï participent eux aussi à la terreur et à la guerre pour la prise de possession des carrés miniers…

Gloria Menayame : À la base, les Maï Maï sont des groupes d’autodéfense des villages. Ils n’avaient aucune revendication sur le contrôle des ressources. Mais ils font comme les autres : ils pratiquent la terreur et s’emparent des mines. Ils sont devenus des marchands de métaux précieux. Ils deviennent eux-mêmes bourreaux pour s’inscrire dans ce marché, dans cette économie de guerre. C’est aussi parce que la guerre a fait disparaître les autres possibilités de subsistance.

Les guerres du Kivu en République démocratique du Congo : 1994-2025

1994 Génocide au Rwanda. Le parti de Paul Kagamé l’emporte sur les extrémistes Hutus. Repli des géocidaires au Kivu.

1995 Création des Allied Democratic Forces (ADF), groupe armé ougandais affilié à l’État islamique

1996-1997 1ère guerre du Congo. Chute de Mobutu au Congo-Zaïre (actuelle RDC) après 32 ans de dictature soutenue par la France. Arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila avec l’appui du Rwanda (et du secteur minier occidental)

1998-2003 2ème guerre du Congo. Laurent-Désiré Kabila fait scission avec le Rwanda. Rébellion au Kivu soutenue par le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi

2000 Le Conseil de sécurité de l’ONU crée un groupe d’experts posté au Kivu pour surveiller les groupes armés et « réunir des informations sur toutes les activités relatives à l’exploitation illégale des ressources naturelles »

2001 En RDC, arrivée au pouvoir de Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila

2004-2009 Guerre au Kivu. Le Rwanda soutient l’offensive du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) en RDC

2007 Accord minier RDC-Chine portant notamment sur l’extraction de cuivre et de cobalt au Katanga (sud du pays) et de diamants (province du Kasaï)

2010 Loi Dodd-Frank (USA) sur les minerais de conflit

2012-2013 Guerre au Kivu. Création du M23 (issu d’une scission du CNDP), vaincu en 2013

2016 Félix Tshisekedi devient président de RDC après des élections (truquées)

2017 Au Rwanda, Power Resources (GB) investit dans une fonderie de tantale

2018 Au Rwanda, Luma Holdings (Pologne) investit dans la fonderie d’étain en copropriété avec l’État

2019 Au Rwanda, création d’une raffinerie d’or

2021 Début de la nouvelle offensive du M23 au Kivu

2022 Annexion de la ville de Bunagana par les troupes du M23

2023 Accord de coopération entre la RDC et le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), France

Février 2024 Accord minier UE-Rwanda

Juillet 2024 En France, l’association Génération Lumière organise une marche contre l’extractivisme

Décembre 2024 Accord minier UE-RDC

Janvier 2025 Annexion de la ville de Goma par le M23

Mai 2025 Accord minier USA-Rwanda. Accord de défense + mines USA-RDC

Celia Izoard : C’est un cercle vicieux, l’extractivisme crée la guerre, puis la guerre encourage l’extractivisme parce que l’agriculture n’est plus possible…?

Gloria Menayame : C’est ça, l’agriculture n’est pas compatible avec la guerre. La région de Goma et Bukavu, c’était vraiment traditionnellement la région nourricière, une zone volcanique, très fertile : production de lait, de pommes de terre, de fromages. Aujourd’hui le fromage et le saucisson ne se font plus à Goma. Il faut le faire venir de Gisenyi, de l’autre côté de la frontière, au Rwanda.

L’exploitation minière détruit le sol, le sous-sol, change la façon d’habiter la terre. La population de Goma et Bukavu était essentiellement formée d’agriculteurs et d’éleveurs, très attachée à la terre. Mais tout le monde se met dans le commerce des mines. À quoi bon faire de l’agriculture ? Tu vas avoir un troupeau de vaches et, du jour au lendemain, des rebelles vont venir tout brûler. Tu ne vas pas semer si ta récolte a de grandes chances d’être attaquée. Ce n’est pas viable. Donc les gens deviennent mineurs, transporteurs, vendeurs. Et comme on produit de moins en moins de nourriture dans la région, elle devient de plus en plus chère, donc il faut de plus en plus d’argent pour l’acheter. D’où vient cet argent, sinon de la vente des minerais ?

Ma ville natale, Kisangani, est presque une île sur le fleuve Congo. Si tu voulais manger du bon poisson frais, c’était là que tu allais. Quand j’étais petite, comme il y en avait tellement et qu’on ne pouvait pas le conserver, il était vendu le jour même ou jeté. Mais aujourd’hui, le poisson est devenu cher. Les Wagénias [les pêcheurs dits acrobates des chutes de Wagénia, sur le fleuve Congo] disent que « le poisson ne meurt plus », que les poissons sont tristes. Les poissons ne viennent plus, ils ne remontent plus à la surface. En fait c’est parce que le fleuve Congo est pollué, principalement par les mines.

Celia Izoard : L’expression la plus couramment associée au Congo est la « malédiction des ressources », qui indique le paradoxe d’un pays ravagé par la guerre et la pauvreté malgré toutes ses ressources naturelles. Mais parler de « malédiction », d’une sorte de mauvais sort, n’est-ce pas une manière de dissimuler la prédation ?

David Maenda Kithoko : Cette histoire de « malédiction des ressources » me hérisse les poils. Qui a maudit ? Qui met en place les instruments pour exécuter la malédiction ? À quel moment habiter à Bunagana devient une malédiction ? Dans la culture chrétienne, la malédiction sans cause est sans effet. Nous n’avons rien demandé. Nous n’avons rien fait d’autre que de naître et de vivre sur ce territoire.

C’est une expression qui est reprise comme si c’était une évidence. Nous sommes maudits. Ah bon ? Mais vous, quand vous exploitez ces ressources, vous n’êtes pas maudits ? Et l’Angleterre, qui a fait la Révolution industrielle grâce à toutes ses mines de charbon et de fer, pourquoi n’a-t-elle pas subi cette fameuse malédiction des ressources ?

David Maenda Kithoko

Dire que le Congo est un « scandale géologique », c’est une manière de blâmer la victime. Tu nais sur un territoire qui, dans le regard de l’autre, est un appel. On t’a violée parce que tu étais attirante. C’est ta faute.

Ça me fait penser à l’autre expression souvent employée pour parler de mon pays : le Congo serait un « scandale géologique ». C’est la formule qu’a employée le géologue belge Jules Cornet à son retour du Katanga, où il prospectait pour la colonie dans les années 1910. C’est un regard assez étrange. Il lorgne sur les cailloux. Il ne s’intéresse qu’au sous-sol, et pas aux êtres vivants qui sont au-dessus. Et il semble justifier par avance tous les crimes qui vont être commis, causés par ce « scandale géologique ». C’est une manière de blâmer la victime. Tu nais sur un territoire qui, dans le regard de l’autre, est un appel. On t’a violée parce que tu étais attirante. C’est ta faute. Ce scandale géologique a justifié la manière de tuer et de nous déshumaniser dans ce territoire. Cette idée des richesses irrésistibles semble là pour justifier les massacres, les viols, les atrocités qui ont lieu dans ma région.

Quand on parle de la France, on ne parle jamais de ses ressources minières, on parle de ce que l’esprit humain a créé, de la culture, de la gastronomie… mais pour les pays africains, on parle des minerais. Vous ne nous intéressez pas, ce sont les cailloux qui nous intéressent, vous êtes un scandale géologique. Alors qu’au Congo on a une production culturelle très importante, ne serait-ce que la musique [ndlr : Ninho, Tiakola, Dadju, SDM, Gims et Damso sont tous originaires de RDC].

Un exemple récent de cette supposée « malédiction » : l’accord minier signé en 2024 entre l’Union européenne et le Rwanda pour l’approvisionnement en métaux stratégiques, soi-disant pour la transition écologique. Génération lumière dénonce cet accord depuis plus d’un an : on sait depuis 25 ans que le Rwanda est le principal bénéficiaire des minerais de conflit pillés au Congo, et qu’il produit lui-même très peu de métaux. Or la signature de cet accord a coïncidé avec une montée en puissance de l’offensive du M23 et de l’armée rwandaise en RDC, et avec la prise de possession de Goma, de Bukavu et des principales zones minières du Kivu.

On a là un exemple très tangible de colonialisme visible, assumé. C’est une pure prédation de ressources au bénéfice des métropoles. Et on trouve toujours un argument moral pour justifier ça. Ici, les gouvernements européens utilisent l’alibi de la transition écologique pour faire accepter cette politique à leurs populations ; de même qu’à l’époque des colonies, l’argument invoqué était la défense de la civilisation contre la barbarie.

Celia Izoard : Que vous inspire ce nouvel accord que viennent de conclure les USA avec la RDC et le Rwanda ? C’est un accord de paix entre le Rwanda et la RDC chapeauté par les États-Unis, qui ont signé avec chacun des deux pays un accord minier.

David Maenda Kithoko : Cet accord n’a aucune chance d’amener la paix, pas plus que les précédents. La même situation se rejoue sans cesse. En 2008, on a signé les accords de 100 ans avec la Chine, ils étaient censés durer un siècle et assurer la paix et le développement de routes et d’hôpitaux, en échange de concessions dans les mines de cuivre et de cobalt du Katanga, dans les mines d’or. Une dizaine d’années plus tard, les infrastructures ne sont pas là, mais la corruption et la pollution ont augmenté. Et la guerre se poursuit parce que les Occidentaux veulent reprendre la main sur les Chinois.

David Maenda Kithoko

On conditionne la survie sur un territoire aux ressources de ce territoire. C’est le regard qui a toujours été porté sur le Congo.

D’autre part, les États-Unis ont toujours allié, soutenu et financé le Rwanda. Ça me paraît étrange qu’ils prétendent nous protéger alors qu’ils ont fabriqué la puissance militaire qui nous agresse et qu’ils continuent à le soutenir. Cet accord de « paix » me paraît d’autant moins protecteur qu’il inclut un partenariat commercial avec le Rwanda sur l’étain et le tantale, des minerais qui ont de fortes chances de continuer à provenir du Kivu livré au feu et au sang. Les États-Unis ont toujours favorisé une stratégie de maintien du chaos en RDC, qui les avantage, et semblent continuer sur cette voie.

Je suis encore plus choqué que les dirigeants congolais eux-mêmes voient cela comme une porte de sortie et ne se questionnent pas sur cette valeur cardinale : nous sommes humains, nous n’avons pas besoin d’offrir quoi que ce soit en échange de la paix. Les prémisses de cet accord « défense contre ressources » sont colonialistes. On conditionne la survie sur un territoire aux ressources de ce territoire. C’est le regard qui a toujours été porté sur le Congo. C’est comme si les Congolais·es n’avaient droit à la vie qu’en tant que pourvoyeurs de ressources. On ne les préserve pas parce qu’ils ont le droit de vivre, mais pour les intérêts économiques extractivistes.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil » d’Erika Campelo, mai 2025.

Celia Izoard : Finalement, la malédiction, ce serait plutôt la cupidité des empires qui a transformé le pays en « ressources », ce qui fait qu’aujourd’hui, la classe politique et la population congolaise ont tendance à vouloir tirer parti de ce « scandale géologique » ?

David Maenda Kithoko : Oui, Les Congolais·es ont grandi dans un imaginaire totalement extractiviste et ont intégré cette image de leur pays comme scandale géologique. Comment sortir du modèle extractiviste quand il y a des expressions comme ça, qui banalisent le fait que tout un territoire, tout un pays, soient assignés à la mine ? À l’Assemblée nationale, le 29 mars 2024, j’ai assisté à une rencontre sur les projets de transformation de cobalt pour batteries en RDC, pour favoriser l’indépendance économique du pays. Après avoir entendu l’ambassadeur du Congo s’exprimer, je lui ai dit : « Qu’est-ce que c’est que cette manière de parler de nous ? Tout ce que tu dis là, c’est « venez acheter, venez prendre dans nos sous-sols ». » Est-ce qu’on ne peut pas se penser sans le désir européen, le désir des riches pour nos ressources ? Est-ce qu’on ne peut rien faire d’autre, jamais ? La malédiction, elle est là, de se percevoir comme ressource, de ne pas pouvoir se percevoir autrement que comme ressource. On a du mal à imaginer une forme de vie qui ne serait pas fondée sur la mine, on ne se projette que là-dedans. Derrière cet accord avec les Américains, il y a ce même présupposé – que, de toute façon, ce sera les mines. Dans le meilleur des cas, ce qui est dit c’est que le Congo doit exploiter ses ressources de manière équitable. Ce modèle-là sature nos imaginaires.

David Maenda Kithoko

La malédiction, elle est là : de ne pas pouvoir se percevoir autrement que comme ressource. On a du mal à imaginer une forme de vie qui ne serait pas fondée sur la mine.

Je suis contre. Et la santé des gens ? Et l’exploitation des forêts? Récemment, un de mes amis est parti travailler dans les mines du Nord Kivu, il est rentré malade. Il y a des rivières taries à cause des mines. On est capables d’imaginer une autre économie en Afrique, moins dépendante d’un marché mondialisé, moins violente avec la terre.

Dans ma ville natale, à Uvira, il y a le port sur le lac Tanganyka qui permet des échanges de produits agricoles et de pêche non seulement à l’intérieur du pays, mais aussi dans presque toute la région des Grands lacs. Il n’y a pas d’école d’ingénieurs nautiques, et pourtant les gens fabriquent des bateaux avec un savoir-faire exceptionnel. Il existe à Uvira une autre forme d’économie, une économie basée d’abord sur la relation. Les gens arrivent à créer des tontines, une forme d’épargne en dehors du système bancaire fondée sur la confiance. J’y ai également vu une sorte de mutualisation dans la construction des logements. Lorsqu’un jeune souhaite fonder un foyer, d’autres viennent l’aider à construire la maison et ainsi de suite. Cette économie encastrée dans la relation, ces formes de réciprocité à la Karl Polanyi, c’est précisément ce que détruit l’extractivisme minier au Congo.

Celia Izoard : Certes, on peut arrêter de s’identifier à la proie, mais il faut aussi que la prédation s’arrête… Qu’est-ce qui le permettrait, selon vous ?

David Maenda Kithoko : On dit chez nous : C’est à celui qui est ivre de travailler sur son ébriété. Le problème, c’est la demande pour ces ressources, c’est l’addiction à ces ressources. Cette société occidentalisée est régie par l’extractivisme. On bouffe les mines. Tu imagines qu’on fabrique maintenant des caleçons connectés… des gourdes connectées ! Tout ça, ce sont des minerais. Il faut lutter contre la surconsommation de métaux en Europe.

Pour aller vers cette désintoxication, il faut peut être commencer par prendre soin des objets. C’est-à-dire apprendre à réparer. Et donner à ce geste technique une ambition politique qui s’inscrit dans la réduction de la production, dans un souci du soin à la Terre et ceux et celles qui la peuplent. Le législateur doit créer un nouveau droit pour les citoyen·nes, le droit à réparer. Contraindre chaque fabricant à prévoir la réparabilité de ses produits, pour allonger la durée de vie des objets. Plus les outils durent, plus on questionne le modèle d’affaire de ces multinationales. En parallèle, il faut des politiques publiques du renoncement, appuyée par des campagnes de sensibilisation comme celle de l’Ademe [les « dévendeurs »] qui a été censurée.

Gloria Menayame

Ce qui a changé, c’est qu’on met en avant, non pas seulement la corruption des élites du pays, mais aussi les dynamiques impérialistes et néo-coloniales qui l’entretiennent et qui sont la véritable cause de la guerre.

Gloria Menayame : C’est difficile de rêver à une ouverture. Il faut comprendre que toutes les personnalités qui semblaient capables de changer le cours des choses ont été assassinées : Patrice Lumumba [1925-1961], Général Mamadou Ndala [1978-2014].

Pour autant, notre action n’est pas vaine. En 2022, la Cour internationale de justice a condamné l’Ouganda à verser 325 millions de dollars de réparations pour sa responsabilité dans la 2e Guerre du Congo (1998-2003). Mais le Rwanda n’a pas été condamné, pas plus que les chefs de guerre congolais qui ont commis des exactions et qui font encore partie aujourd’hui du gouvernement de la RDC. L’ONG CAYP milite pour qu’ils soient jugés et que les responsabilités soient établies.

Chaque 2 août, le jour anniversaire du début de la 2e Guerre du Congo, nos organisations préparent une commémoration du génocide congolais. Cette date de commémoration a récemment été actée par une loi en RDC.

Pour garder espoir, on peut aussi dire que notre génération de la diaspora congolaise est mieux équipée pour comprendre et pour agir. La génération précédente nous a laissé des acquis, mais elle ne voyait le pouvoir qu’à travers une seule classe politique. C’était « Kabila dégage », parce qu’il avait été mis au pouvoir par le Rwanda, parce qu’il était corrompu – alors même qu’en RDC, beaucoup de gens le soutenaient. La diaspora ne parlait pas le même langage que les habitant·es. Aujourd’hui, nous pouvons faire signer des tribunes à des partenaires locaux à Goma ou à Kinshasa. Ce qui a changé, c’est qu’on met en avant, non pas seulement la corruption des élites du pays, mais aussi les dynamiques impérialistes et néo-coloniales qui l’entretiennent et qui sont la véritable cause de la guerre. Et cela renforce notre lien avec les habitant·es de là-bas, ça crée un pont.

Image d’ouverture : lac Kivu, 2024. Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article « Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation » est apparu en premier sur Terrestres.

02.07.2025 à 18:43

« Tout nous regarde, tout nous écoute » : chants, sons, récits et vibrations d’Amazonie

Et si la forêt ne se décrivait pas, mais s’écoutait ? Fruit d’une collaboration entre un collectif autochtone Huni Kuin d’Amazonie brésilienne et des chercheur·euses non-autochtones, ce texte nous invite à écouter autrement, avec soin. Une écoute qui engage, parce qu'elle est aussi l'amorce d'un pont fragile entre les mondes.

L’article « Tout nous regarde, tout nous écoute » : chants, sons, récits et vibrations d’Amazonie est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (12343 mots)

Il fut un temps, disent les Huni Kuin1, où humains et animaux parlaient la même langue. Puis vint la rupture. Le pont vivant formé par le corps du Grand Caiman, Kapetawã, céda sous le poids d’un échange inégal. Les mondes se séparèrent. Mais les chants demeurent, porteurs d’une vibration qui traverse corps, lieux et temps. Chanter, écouter, raconter : autant de gestes pour réactiver un art de la rencontre, et tenter, avec précaution, de recréer des ponts. Inspirée par le mythe de Kapetawã – le Grand Caiman – et par l’expérience immersive d’un terrain partagé en forêt amazonienne, cet article explore les conditions d’un échange renouvelé entre mondes autochtones et Nawa (non-autochtones) fondé sur une attention au ressenti vibratoire.

Il est né d’une collaboration entre une anthropologue, un géographe et un collectif autochtone Huni Kuin pour écouter autrement, depuis la forêt amazonienne. Mêlant méthodologies de recherches autochtones, pratiques sonores, écologie politique et récits mythiques, cette recherche cherche moins à comprendre qu’à se laisser affecter, déplacer, transformer. Dans un monde traversé par les catastrophes écologiques, il ne s’agit pas seulement de documenter l’altérité mais d’inventer avec elle. Ce travail explore ce que pourrait signifier composer sans trahir, transmettre sans arracher, et habiter un monde commun sans effacer les différences. Pour explorer avec nous ce chemin, nous vous proposons maintenant d’écouter Ibã chanter et conter le mythe de Kapetawã, le Grand Caïman.

Kapewë pukeni (la traversée du Grand Caïman) — œuvre du collectif MAHKU, Musée d’art moderne de São Paulo (MASP), 2021. Peinture du mythe du pont-caïman réalisée par le collectif MAHKU et exposée lors de la première exposition solo du MAHKU au Musée d’art contemporain de São Paulo (MASP). Photo prise lors du vernissage par Emilia Sanabria, le 23 mars 2023. Pour une vue d’ensemble de l’exposition du MAHKU au MASP dans laquelle ce tableau a été exposé, voir : https://www.masp.org.br/exposicoes/mahku-miracoes (« Vistas da exposição)

Le chant de la traversée du Grand Caïman : construire des ponts entre les mondes

Assis autour du feu à la tombée de la nuit dans un petit campement de chasse en forêt amazonienne2, Iba conclut le chant du Grand Caïman que vous venez d’écouter en expliquant :

Ce chant est le langage le plus ancien, le langage du caïman. Il raconte que les Huni Kuin avaient besoin de trouver une bonne terre pour vivre. Ils cherchaient de bonnes personnes [pour initier des échanges] et un endroit meilleur pour planter et vivre. Pendant très longtemps, les Huni Kuin ont marché à la recherche d’un endroit où planter et c’est en entendant ce chant/langage que les Huni Kuin ont trouvé un endroit dont tout le monde ignorait qu’il s’agissait du dos du Grand Caïman… car tout y avait poussé : bois-canon, roseaux à flèche, graminées et on aurait dit la terre ferme3.

Personne ne se doutait que c’était le Grand Caïman. Son corps était lié à l’autre rive, sa queue touchait l’autre continent, traversant l’océan. Le chef des Huni Kuin s’appelait Tawabu. Tawabu était là avec sa grande famille. Il avançait en écoutant. Il entendit le Grand Caïman qui lui offrait passage :

— « Je vais te permettre de traverser si tu m’offres une proie. »

— « Écoute ! tu as entendu cette parole ?! »

Haira haira [dans le chant] veut dire vrai : seules les vraies personnes pourront traverser4.

— « Si vous voulez traverser sur mon dos, tuez un tapir pour moi. »

Tawabu se tourne vers sa famille et dit :

— « Il demande un tapir… »

— « Mais qui donc chante ? Qui donc nous parle ? » car ils ne voyaient rien.

La gueule du Grand Caïman était grande ouverte devant eux et personne ne savait [que c’était une gueule]. Mais Tawabu était un chef spirituel. Il avança doucement, en regardant bien, entra dans la gueule, et là il comprit : « Oh la, non ! » Il ressortit tout doucement. « Ça, c’est un animal très grand ! C’est Kapetawã5. »

Tawabu écouta de nouveau [le chant du caïman] : « Peu de gens, peu de gibier ; beaucoup de gens, beaucoup de gibier. » Tawabu se dit, « mais quelle personne merveilleuse ce Kapetawã, il nous prévient qu’il ne faut surtout pas lui donner du caïman, car c’est sa famille. » Et Kapetawã continua son chant…. Haira haira…

« Qu’est-ce qu’il nous dit ? » demanda la famille. Tawabu expliqua que Kapetawã voulait qu’ils chassent pour lui des oiseaux, des toucans… mais c’était difficile, il fallait tant de gibier, il fallait plusieurs jours pour aller flécher des proies en forêt. Les premiers commencèrent à traverser tandis que les autres continuaient à chasser pour pouvoir traverser.

Et comme toujours, certains comprennent [l’interdit] et d’autres ne comprennent pas… Un homme trouva un petit caïman et se dit « je vais le donner à manger à Kapetawã. » Il lui donna. Le chant s’arrêta.

Des gens étaient encore en train de traverser sur le dos de Kapetawã, au beau milieu de son dos ! lorsque Kapetawã commença à s’enfoncer dans l’eau. L’eau monta. « Comment allons-nous traverser au milieu de l’eau ? » Même la végétation s’enfonçait. Kapetawã disparut. Et jusqu’à ce jour, c’est la parole du caïman que je chante. C’est une parole avec beaucoup d’esprit. Une parole très forte. En chantant, j’offre ce travail important que je fais avec Naibu [nom que Ibã a donné à Denis]. Aujourd’hui on ne traverse plus sur le dos de Kapetawã. Aujourd’hui on traverse avec LATAM [la compagnie aérienne] ; aujourd’hui c’est ainsi, non, qu’on fait nos traversées ? [rires].

Ce mythe porte une éthique de la relation entre le monde Huni Kuin et le monde nawa (« non-autochtone »). Kapetawã a permis aux humains de traverser le détroit de Béring selon certaines versions modernes du mythe. Kapetawã ayant été nourri de sa propre chair (un jeune caïman), le pacte n’a pas été respecté et le monde a été divisé. Le pont a coulé et les Huni Kuin cherchent encore un endroit pour bien vivre et un mode d’échange qui leur permette d’être en relation avec ceux — les Nawa — qui sont passés de l’autre côté. Ce mythe est très souvent peint par le MAHKU, le Mouvement des artistes contemporains Huni Kuin fondé par Ibã, dans un dispositif dont l’enjeu est, entre autres, de (re)créer des ponts entre les mondes. Lors d’un des tout premiers moments de terrain communs en Amazonie dans le cadre de notre collaboration, Ibã a chanté et conté ce mythe. « Ce chant très ancien parle du bon échange. Aujourd’hui, ce ne sont plus les animaux qui chantent, c’est nous. Leur force reste en nous » explique Ibã.

Dans cet article, nous mettons l’accent sur la dimension sonore et vibratoire de cette histoire. Cela nous permet d’aborder les approches sémantiques et visuelles de l’anthropologie et des arts ; la matière sonore et la synesthésie ; l’importance des espaces de soin ; les pratiques de soin de la Terre et des êtres qui l’habitent ou encore la possibilité de modes d’habiter respectueux des humain·es et autres qu’humain·es dans toute leur diversité.

Trouver une voix pour parler à trois, depuis nos spécificités, irréductibles aux étiquettes que l’on pourrait se donner ou se voir attribuer (personne autochtone, artiste, anthropologue, géographe, musicien, chamane…) n’est pas aisé. L’histoire que nous racontons ici mélange les styles, brouille les limites entre nous. Écrire ensemble, c’est traverser de multiples différences linguistiques, ontologiques, disciplinaires et stylistiques en reconnaissant le trouble ou l’opacité6 que cela induit. Comme dit Ibã « pesquisar é assim, tem de confiar » (la recherche c’est ça, on doit faire confiance). Ce que nous apprenons ensemble, c’est faire confiance au processus raconté ici.

Notons que ce dialogue s’est tissé au cours de plusieurs années et grâce à différentes pratiques qui ne se limitent pas à un dialogue verbal, lui-même relativement limité car le portugais, langue dans laquelle nos échanges ont lieu, n’est la langue maternelle d’aucun d’entre nous7. Nos échanges ont eu lieu en de multiples endroits : chez Denis et Emilia en Sologne, chez Ibã en Amazonie, ainsi qu’à Paris, Lille, São Paulo, ou Girona ; certains enregistrés, d’autres ont eu lieu dans un bateau en remontant le fleuve Jordão, autour d’un repas (de girolles ou de paca), en marchant dans nos forêts respectives, ou sur notre groupe WhatsApp constitué pendant la pandémie.

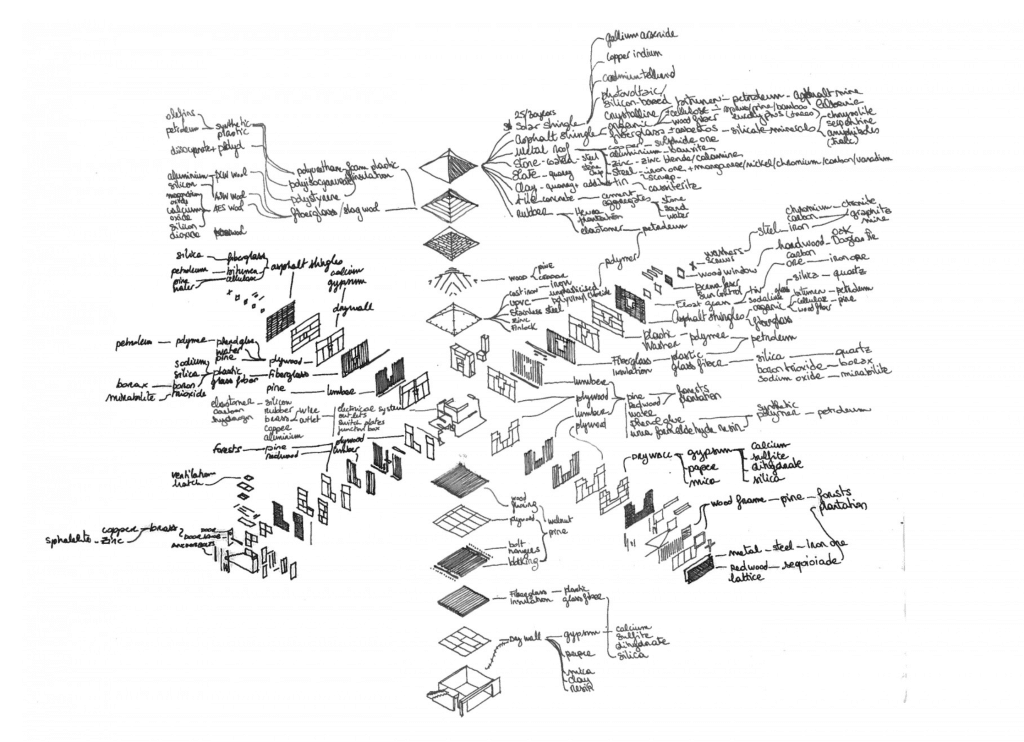

« Mettre en sens » : dialogues avec le Mouvement des artistes Huni Kuin (MAHKU)

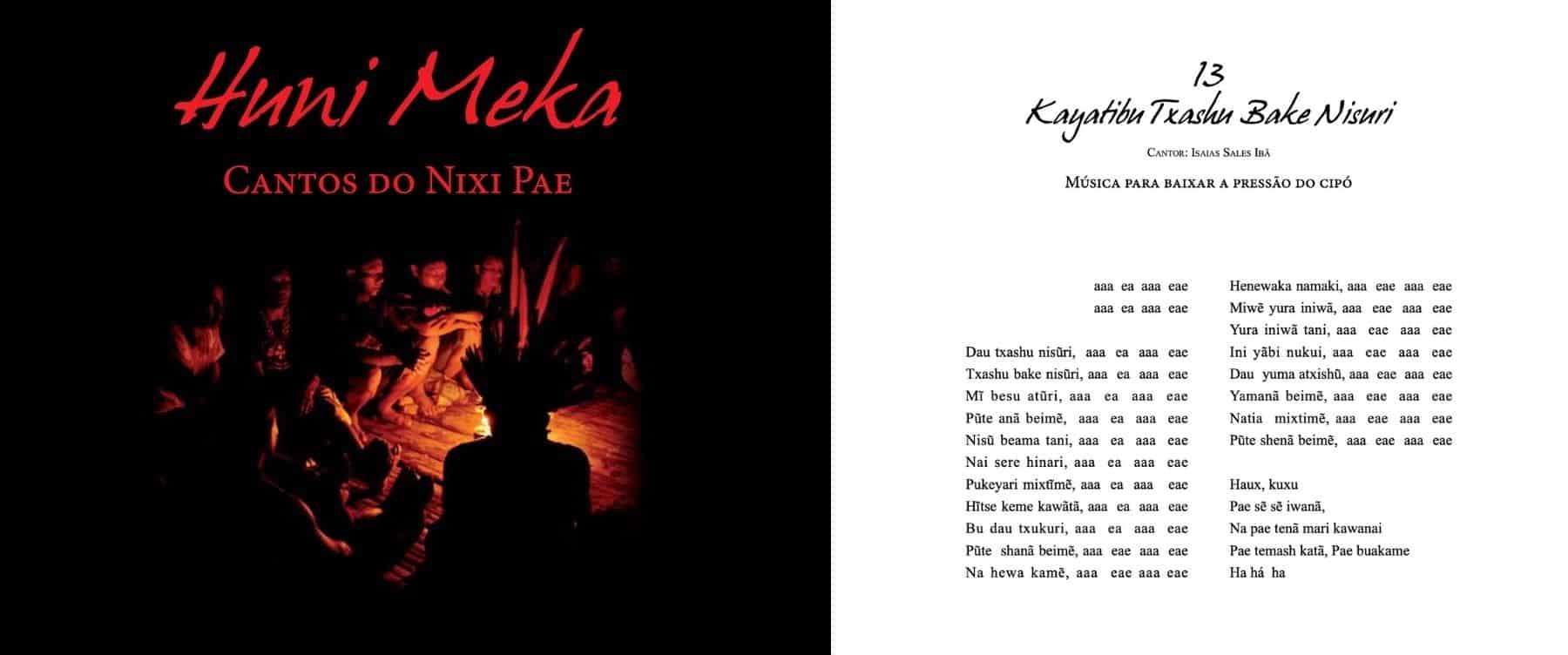

Une des pistes initiales était d’explorer les dimensions multisensorielles des chants Huni Kuin qui accompagnent les rituels de Nixi pae (ayahuasca, en Hatxa Kuin, la langue Pano des Huni Kuin), comme expérience. Cela s’explique par le fait que la rencontre initiale entre Ibã et Emilia a eu lieu dans le cadre du projet de recherche « Healing Encounters: reinventing an indigenous medicine in the clinic and beyond » que portait Emilia8. Dans ce cadre, Ibã, sa fille Rita et Emilia ont participé au Congrès Mondial de l’Ayahuasca9. Ibã avait ensuite participé au premier workshop éthique de Healing Encounters à Paris en tant que conseiller éthique et scientifique du projet. Ce workshop de trois jours a réuni toute l’équipe du projet en vue de discuter les enjeux éthiques du projet avec une attention particulière à ceux liés à la recherche ethnographique en milieux autochtones. Le travail a consisté entre autres choses — et en accord avec les préceptes des « Indigenous Research Methods10 » — à développer des relations respectueuses des modes de vie autochtones, sensible aux questions d’autodétermination et de contrôle des représentations des pratiques et des personnes véhiculées par les travaux académiques et qui répondent prioritairement aux questions de recherche des communautés elles-mêmes en vue de mener des recherches « avec » et non « sur » elles.Ibã et Emilia avaient identifié la question des limites de la traduction comme axe structurant de leur collaboration naissante. « Vous, les anthropologues, vous voulez toujours tout traduire mais certaines choses ne se traduisent pas avec les mots, » expliqua Ibã justifiant ainsi la fondation du collectif d’artistes contemporains, le MAHKU (ou Mouvement des artistes Huni Kuin) pour peindre les mythes que les chants qui accompagnent le rituel de Nixi pae11 évoquent. Avant d’être artiste, Ibã a été chercheur, réalisant un Master en pédagogie sur le corpus de chants des rituels de Nixi pae détenu par son père, connu sous le nom de Huni Meka12. C’est en connaissance de cause — étant l’une des rares personnes sachant exécuter le Huni Meka dans son intégralité — qu’Ibã évoque son intraduisibilité. Au cours de sa fructueuse collaboration avec l’anthropologue Amilton Mattos13, Ibã avait théorisé le croisement de la frontière qui sépare les aspects sémantiques et les aspects sensoriels du terme « sens » (faire sens, mais aussi sentir). La devise du MAHKU qui émergea de la collaboration entre Ibã et Amilton Mattos et qui permet de saisir les objectifs de ce collectif d’artistes contemporains autochtone est « por no sentido » (mettre en sens/restituer par le sens). Ce leitmotiv évoque la traduction visuelle proposée dans les toiles du MAHKU14.

Ibã Isaias Sales

« Tout [dans la forêt] nous regarde. Tout nous écoute. »

Couverture du livre Huni Meka, chants du Nixi pae (ayahuasca) et transcription en Hatxa kuin écrit des paroles du chant

Kayatibu txashu bake nisuri. Archives personnelles d’Ibã Sales (auteur de l’ouvrage)

Lorsqu’Ibã publie, en 2007, le Huni Meka — recueil des chants qui accompagnent le rituel Huni Kuin de nixi pae — celui-ci est « traduit » du Hatxa kuin oral vers le Hatxa Kuin écrit qui est un artefact moderne. Il y a là une transmutation qu’Ibã vit avec une certaine ambivalence. Peindre, « por no sentido » (mettre en sens/restituer par le sens), permet de sauvegarder un aspect de ce qui est alors perdu. En faisant passer le contexte mythique par l’image (la peinture et la vidéo), le MAHKU parvient à faire émerger quelque chose de la dimension interspécifique du territoire, de la forêt, où, comme Ibã n’a de cesse de le répéter : « tout nous entend, tout nous regarde. »

Malgré la reconnaissance — dès la fondation du MAHKU — de la dimension synesthésique du mythe, les dispositifs du monde de l’art contemporain (et de ses lieux d’exposition) posent une limite à la possibilité d’en rendre pleinement compte. Le Grand Caïman, rendu cannibale par un don malséant, s’engouffre dans les profondeurs avant que la traversée ne soit achevée.

Denis, de par son travail entre écologie politique, arts et pratiques somatiques sonores, s’intéressait de plus en plus au son comme modalité d’attention interspécifique. Peu après sa résidence avec l’artiste sonore Thomas Tilly15 en 2018, il formule le souhait d’entrer en dialogue avec des Amérindiens pour développer un projet collaboratif mobilisant les Indigenous research methods et les questions sonores16. Denis reçoit un appel d’Emilia lui faisant état de l’invitation d’Ibã à le rencontrer. L’idée de focar o som (centrer sur le son) prend forme. Ibã formule alors très précisément les termes de la collaboration telle qu’il l’entend : ensemble nous allons « ramener le son. » À ce stade, l’idée était de remonter le Purus (fleuve amazonien) pour enregistrer les histoires des anciens avec leur « bande son », à savoir la forêt et ses habitants.

Les aléas de la pandémie de COVID19 nous ont contraints à revoir nos objectifs et nous ont amenés à expérimenter d’abord la prise de captations sonores dans la communauté d’Ibã : Xiko Kurumim, sur le fleuve Jordão, dans l’Acre, à la frontière entre le Brésil et le Pérou. Lors d’une réunion Zoom préparatoire à notre expédition de juillet 2023, nous évoquons ensemble sa dimension exploratoire. Soudain, Ibã précise : « je ne sais pas trop non plus, som da floresta (son de la forêt). Pour moi aussi c’est une recherche [exploratoire]. Yuxibu, espirito da floresta va nos encantar (Yuxibu va nous enchanter). Buni (nom que les filles d’Ibã ont donné à Emilia) ja ta encantada, agora você tambem Naibu va encantar (Buni est déjà sous l’enchantement, maintenant, toi aussi, Naibu, tu vas être enchanté). » Nous échangeons un long moment sur l’importance de se laisser guider, de ne pas prédéfinir les choses, d’être prêts à accueillir ce qui émergera lorsque nous serons réunis en forêt. Cette conversation mélange logistique, doutes et anticipation joyeuse. Au détour de cette conversation, Ibã fait une référence à la question de la prédation. Il dit : « Tout le monde veut tuer ces animaux [que nous allons enregistrer, faisant référence au fait que le type d’écoute que nous allons pratiquer est une capture, donc avant tout, une technique éprouvée de chasse]. Mais nous, non ! Nous allons seulement prendre leur voix [pas leur vie]. Vous verrez, ils vont nous sentir, et ils vont amançar17. Ils vont nous sentir, nous enchanter. »

Nous nous étions posé la question : lorsqu’Ibã chanterait, les êtres de la forêt « répondraient-ils » ? Emilia rappelle dans cet échange qu’il avait été question d’enregistrer les chants du Huni Meka dans la forêt pour les restituer dans l’espace sonore duquel ils avaient émergé. Ibã, enthousiasmé, entonne alors le chant du Grand Caïman : Haira haira18 !

Ibã Isaias Sales

« Nous sommes liés à la parole des oiseaux. »

Par ce geste, il donne à entendre que les chants du Huni Meka sont déjà des traductions entre espèces, ayant été reçus par le biais de présences plus-que-naturelles, telles Yuxibu (force vitale, associée au vent et au souffle de laquelle toutes les formes créatrices découlent) ou Yube (l’anaconda, figure mythique centrale de l’origine de l’ayahuasca). Le rituel du Nixi pae (ayahuasca) a le potentiel de connecter ceux qui sont dans sa sphère à la force créatrice Yuxibu par le biais d’une relation aux mondes de la forêt et à celui, subaquatique, des gens-anaconda. Nixi pae nous apprend que tout est vivant, tout nous regarde, tout nous écoute. Nixi pae est la parole la plus ancienne qui existe. Pour Ibã la dimension mythique qui transparaît dans le Huni Meka, c’est l’histoire vivante de la forêt qui l’entoure. En cela, le mythe contient une forte dimension écologique du savoir interspécifique.

Lors du débrief d’une de nos premières captations de sons dans les abattis de la communauté de Xiko Kurumim, Ibã explique :

La peinture rappelle beaucoup de choses en même temps. Elle raconte toutes ces histoires anciennes. Mais j’ai été très impressionné, Naibu [nom que Ibã donne à Denis]. Pas impressionné par les enregistrements, non. Mais par le fait que nous étions liés à la parole des oiseaux. Parce que seul [hors de la forêt], quand il s’agit d’expliquer [le mythe que les tableaux dépeignent], c’est facile de tout oublier. Mais avec le son ! Le son te donne beaucoup de force, te rappelle tout ce que tu sais [depuis la forêt (mais qu’il est difficile de restituer loin d’elle, dans le monde non-autochtone)]. Avec le son, tu te souviens de tout ce que tu sais. J’ai senti cela. Au moment où Naibu m’a mis le casque, j’ai écouté et j’ai eu la chair de poule. J’ai dit : « intéressant ! » Ce sont nos ancêtres. Nous venons de là pour devenir le peuple que nous sommes. Le peuple Huni Kuin vient des yuxibus (« esprits »/êtres) de la forêt que nous avons entendus et enregistrés ensemble. C’est notre origine que nous entendons.

Ibã écoute lors d’un enregistrement nocturne dans un campement en forêt, alto rio Jordão, Acre, Brésil.

Photographie de Denis Chartier, alto rio Jordão, Acre, Brésil, juillet 2023

Photographie de Denis Chartier, alto rio Jordão, Acre, Brésil, juillet 2023

Un des petits-fils d’Ibã interrompant sa pêche pour écouter une prise sonore aquatique dans le village de Xiko Kurumim.

Photographie de Emilia Sanabria, alto rio Jordão, Acre, Brésil, juillet 2023

Darê, sage-femme de Xiko Kurumim, écoutant la forêt près d’un de ses abattis près de la communauté de Xiko Kurumim.

Photographie de Denis Chartier, alto rio Jordão, Acre, Brésil, juillet 2023

Séance d’écoute collective des enregistrements captés en forêt avec les deux frères d’Iba et son gendre.

Photographie de Emilia Sanabria, alto rio Jordão, Acre, Brésil, juillet 2023

Écouter — par le biais de l’enregistreur qui amplifie — permet bien plus qu’un ajout de l’auditif au visuel. Ici le son est mémoire, territoire, force, joie et espoir. L’espoir de pouvoir transmettre une compréhension d’une forme de savoir interspécifique, d’une vibration qui traverse les limites entre le temps du mythe et le temps actuel.

Le son et les limites du soin

Rituel de Nixi pae dans la communauté de Xiko Kurumim (haut rio Jordão).

Photographies de Emilia Sanabria, alto rio Jordão, Acre, Brésil, octobre 2022

Au lendemain d’un rituel de Nixi pae19 qui s’est tenu dans le centre de Xiko Kurumim, sous la voute de la Voie lactée pendant lequel Ibã a chanté le Huni Meka, nous écoutons collectivement l’enregistrement. Les vingt premières minutes, après le service de la décoction de Nixi pae (ayahuasca) à ceux et celles qui boivent, sont souvent décrites comme étant « en silence » (sans chant). Assis dans la maison de Tamani, fille aînée d’Ibã, nous ré-écoutons le txxxxxxiííííííííííííííííííííííí qui emplit ce silence qui n’en est pas un. Denis plaisante en disant que son enregistreur souffrait de l’humidité, ce qui fait rire tout le monde.

Ibã note que les premiers ayahuasqueros sont les xiní (grillons et autres insectes). « Ce sont eux qui chantent la première partie du rituel. Après, seulement, nos, gente (nous, les gens [humains]). » Cela invite à penser que les microphones captent plus que des sons : ils captent des conversations entre les esprits de la forêt (terme par lequel sont désignés non seulement des êtres invisibles, mais aussi les animaux — bien vivants — que nous entendons). Ils captent des relations entre les êtres, dont le preneur de son qui participe de la conversation. Et Ibã de noter : « Nous existions déjà dans ce dialogue que nous enregistrons. » La pratique d’enregistrement et d’écoute avec les membres de la communauté de Xiko Kurumim laisse entrevoir un vaste horizon de manières de conceptualiser ce qui est enregistré et ce qu’on entend qui va bien au-delà des dimensions parfois encore empreintes de naturalisme qui marquent les champs du field recording et de l’éco-acoustique20.

À l’issue de ce mois passé ensemble en forêt à écouter, enregistrer, sentir, ré-écouter, et éprouver, le nom de notre projet est apparu au détour d’une conversation sur les termes hatxa kuin [la langue Pano des Huni Kuin] pour nommer les différents sons du monde : « Tari ibiranai ! C’est ça ! ». Tari Ibiranai est particulièrement difficile à traduire ; il signifie « vibration », mais d’autres notions s’y ajoutent que nous sommes encore en train d’élucider après de nombreuses heures de discussions fascinantes. Par exemple, en réponse à la question posée par WhatsApp à Ibã (en 2024, lors de la rédaction de la première version de cet article) « Tari ibiranai, on le traduit bien par “ vibration ” dans notre article, tu confirmes ? » Ibã avait répondu : « C’est ça ! Tari ibiranai c’est la vibration qui arrive. Qui arrive dans ton corps, dans la sensation de ton corps, cette sensation qui annonce que la força arrive21. Tari Ibiranai = la vibration de la força arrive ??? ».