Luttes Climat Féminisme Décolonial Technocritique Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

23.04.2025 à 12:41

La puissance du moindre geste : écopolitiques de la danse

Il y a nos mouvements et nos gestes. Et puis il y a les “mouvementements”, ainsi que la philosophe et artiste Emma Bigé appelle ces “mouvements internes qui ne se décrètent pas” tels que le maintien du corps ou la respiration. Comment sentir et penser ces mouvementements ? Pourraient-ils permettre de subvertir l’ordre existant ? Exploration de leurs multiples dimensions politiques.

L’article La puissance du moindre geste : écopolitiques de la danse est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (11358 mots)

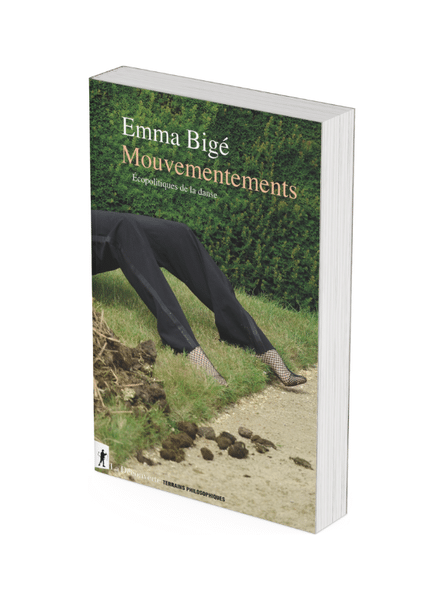

À propos de Mouvementements. Écopolitiques de la danse d’Emma Bigé, paru en 2023 aux éditions La Découverte dans la collection « Terrains philosophiques ».

Emma Bigé, l’autrice de cet ouvrage conçu comme une « enquête », a écrit six ans plus tôt une thèse consacrée à la phénoménologie du mouvement depuis le contact improvisation1. Il s’agit d’une pratique somatique qui s’intéresse au corps vivant et vécu dans sa totalité et que l’on retrouve en filigrane dans l’ouvrage. Par ailleurs, Emma Bigé est commissaire d’exposition, anime des ateliers de contact improvisation, enseigne la philosophie, écrit et traduit des articles pour les revues Trou noir, lundi matin ou Multitude avec Yves Citton. Enfin, elle partage ses textes sur son site Internet2 avec un enthousiasme viral, consacrés aux théories pratiques TPG (transpédégouines), queer féministes, décoloniales, et plus récemment, crip3.

L’ouvrage, composé de cinq courts chapitres, est proliférant : d’exemples, de références, de thématiques, tissés autour du fil conducteur des « mouvementements » dont il crépite, résonne et fourmille. Le choix du terme de mouvementement a deux origines. D’une part, il renvoie à un travail précédent d’études en danse, proposé par Alice Godfroy4, chercheuse en danse et en littérature qui emprunte à un philosophe et phénoménologue, Jean Clam, le terme de mouvementements : ce sont les mouvements qui animent un être vivant et désirant. Le terme permet de « dire l’incessante mobilité intérieure » comme extérieure5. D’autre part, le terme permet à l’autrice de nommer cette dualité bougeant-e/bougé·e qu’elle tente de dépasser dans son enquête.

Ainsi, les « mouvementements » désignent tous ces « mouvements en soi qui ne sont pas de soi », qui constituent une occasion et une puissance de transformation, d’autant plus si l’on est capable de les constater et de se laisser affecter par eux. L’autrice prend l’exemple de l’écoute de la musique : « loin d’avoir à me mettre au pas de la musique, tout va se passer comme si, enveloppée par les sons, j’allais me laisser bouger par eux plutôt que de bouger « sur » eux » (p. 58). Il s’agit aussi des micro-mouvements qui nous agitent, nous déséquilibrent ou nous permettent de nous ajuster, sous l’effet de la gravité, lorsque nous sommes debout et immobiles. Bref, ce sont tous les mouvements internes qui ne se décrètent pas mais se constatent, s’activent en nous si on les laisse faire, sans résulter d’une décision motrice pour autant, et qui héritent de forces extérieures (telles que la gravité) ou intérieures (la respiration) et peuvent conduire au geste. En effet, « nous sommes mouvementées par des gestualités autres qu’humaines » (p. 32).

Les mouvementements sont tous les mouvements internes qui ne se décrètent pas mais se constatent, s’activent en nous si on les laisse faire, sans résulter d’une décision motrice (respiration, posture…).

Le paradoxe qui mène à l’ouvrage est le suivant : nous, habitant·es des sociétés occidentales, sommes aussi des créatures terrestres, mais nous détruisons notre sol et nous ne savons ni où ni comment « atterrir6 ». Cependant certaines d’entre nous, notamment danseuses et activistes, ont appris à survivre dans/avec la perspective de la chute, et des sols mouvants avec lesquels elle dialogue. Le pari de l’ouvrage est donc le suivant : comment sentir et penser ces mouvementements et comment agir voire subvertir l’ordre existant, grâce à eux ?

Je partirai des approches relationnelles qui étaient le propos l’ouvrage, celui-ci cherchant à frayer un chemin alternatif au dualisme pour problématiser notre appartenance terrestre. Ensuite, seront synthétisées quelques propositions de l’autrice quant aux manières de se sentir mouvementées, grâce aux danses et aux œuvres qui associent la critique sociopolitique à la critique esthétique. Enfin, je proposerai trois éléments critiques pour prolonger les discussions auxquelles cet ouvrage nous invite.

« Des mouvements qui ne sont pas de moi »

L’avant-propos présente synthétiquement et successivement le projet de l’autrice, à la fois son objet d’étude et sa stratégie. Il s’agit d’une « enquête » sur et avec les « mouvementements », c’est-à-dire « les mouvements qui ne sont pas de moi, des mouvements qui me précèdent et dont certains m’instituent », tels que la respiration, la circulation sanguine, le maintien de la posture érigée, etc. « Sans cesse je suis mouvementée, du dedans comme du dehors, par d’autres mouvements que les miens. » (p. 13). L’autrice allie plusieurs sources, des praticiennes et/ou penseuses en danse contemporaine et des philosophies activistes. « Quelles mobilisations pouvons-nous trouver dans les leçons-en-mouvement dont s’arment les danseuses ? » (p. 15). Cette alliance est profondément « écologique », au sens de la philosophe Isabelle Stengers : en effet, Emma Bigé se place du côté d’une écologie des solidarités, plutôt que de la prédation7. L’enquête repose sur l’étude d’une série de relations coopératives entre différentes communautés de pratiques auxquelles appartient l’autrice et à travers lesquelles elle se situe, notamment du côté des milieux activistes queer, de la danse et d’autres pratiques somatiques8.

« Quelles mobilisations pouvons-nous trouver dans les leçons-en-mouvement dont s’arment les danseuses ? »

Emma Bigé

D’autre part, l’approche qu’elle mobilise, relationnelle, s’inspire largement d’une relationnalité « écosomatique », envisagée par la chercheuse écologue et danseuse Joanne Clavel9. L’écosomatique consiste en une « philosophie du soma, qui en plongeant dans le corps-vivant-vécu, y découvre l’eco, la maison-Terre qui l’entoure et avec laquelle il vit » (p. 31). Plus précisément, « Mouvementements est une enquête sur ces danses « composthumanistes », c’est-à-dire sur la manière dont certaines pratiques chorégraphiques peuvent nous aider à aiguiser les sentis de nos solidarités avec d’autres entités, humaines et pas qu’humaines » (p. 14), en s’inspirant de la philosophe Donna Haraway10.

L’hypothèse de travail est la suivante : la danse contemporaine, lorsqu’elle s’articule aux philosophies activistes (notamment critiques : féministes, queer, décoloniales, antivalidistes, etc) et que l’on prend le temps de lui consacrer une enquête, d’en décrire les pratiques, est riche d’une intelligence et d’un enseignement qui peut contribuer aux activismes. Cette intelligence est sensible, c’est-à-dire qu’elle repose sur un apprentissage créatif de notre capacité à sentir, à porter notre attention sur ce à travers quoi nous vivons incarné·es, et même à reconnaître ce qu’il y a, dans notre aptitude attentionnelle, d’incarné et de vivant. L’avant-propos présente rapidement la manière dont chaque partie du livre s’organise et se déploie autour de ce fil conducteur.

La dimension politique de l’esthétique

L’introduction et le premier chapitre clarifient deux postulats principaux qui guident la réflexion de l’autrice. Le premier, général, concerne l’ontologie, c’est-à-dire les croyances relatives à la réalité concrète. L’autrice revendique une « ontologie relationnelle », où ce qui existe ne consiste pas d’abord en des entités à l’identité préconstituée qui peuvent interagir, mais en des relations multiples qui fondent des existences aux identités évolutives. Le second postulat, particulier, découle du premier : si le fait d’exister procède avant tout de relations, alors la définition traditionnelle du corps, notamment humain, comme entité première, évidente, ne tient plus. « L’anatomie moderne ne coupe pas que dans les chairs : elle coupe aussi et surtout entre le corps et l’environnement au sein duquel il se tient. » (p. 40).

Ce pari se nourrit notamment de la pensée de la philosophe du « danser » et danseuse Erin Manning, qui contourne l’essentialisation à laquelle mène le plus souvent le substantif du « corps » au profit d’une activation que permet l’anglais par le suffixe –ing. Erin Manning affirme un « refus du corps comme unité descriptive dernière des évènements dynamiques […], refus à la faveur duquel on trouve plutôt ce qu’elle appelle des « bodyings », « encorporations » ou « corps-en-train-de-se-faire » (p. 48). Le pari se fonde et se comprend également sur une proposition plus logique, celle de la « voie médiane » (p. 55-66), qui désigne dans certaines langues, la possibilité d’articuler les voix active et passive (par exemple en grec, haptomai signifie autant « toucher » qu’« être touché »).

Lire aussi sur Terrestres : Baro d’evel et Barbara Métais-Chastanier, « Les beaux gestes », juillet 2024.

L’autrice entremêle tout au long de l’ouvrage les références nourries par les approches relationnelles, qui excèdent largement la question ontologique. D’une part, les références théoriques issues des travaux en épistémologie – l’étude des conditions de validité des énoncés scientifiques – se nourrissent des approches critiques, qui s’intéressent aux rapports sociaux de domination, et des théories phénoménologiques, qui s’intéressent à la connaissance issue de l’expérience et de sa description de celle-ci. Certaines de ces références sont elles-mêmes à la croisée des épistémologies critiques et phénoménologiques. C’est le cas de la Queer Phenomenology (2006) de Sara Ahmed, qui est aussi décoloniale, ou encore de Frantz Fanon dans Peau noire, masques blancs (1952) pour qui la souffrance issue de l’oppression coloniale se traduit dans la posture corporelle, et aussi de celleux qui en héritent comme Fred Moten, qui s’intéresse en retour aux potentialités du soin et du soutien intra-communautaire, à travers une autre forme de contact11.

« L’anatomie moderne ne coupe pas que dans les chairs : elle coupe aussi et surtout entre le corps et l’environnement au sein duquel il se tient. »

Emma Bigé

D’autre part, du côté des pratiques chorégraphiques, on retrouve une tendance à articuler les préoccupations politiques et esthétiques. Les théories répondent aux pratiques en les formalisant, et réciproquement : les pratiques (esthétiques) permettent d’incarner concrètement ce que les théories formalisent. Ce faisant, l’ouvrage insiste sur une version particulière de la notion d’esthétique, qui renvoie moins au regard distancié du/de la spectatrice, qui apprécie sensiblement mais de l’extérieur ce qui lui est donné à voir, qu’à une version de l’esthétique qui insiste sur la manifestation voire la création de sentis « haptiques », liés au contact (tactile, mais également au mouvement, au soutien d’autrui). C’est là que se loge en partie la dimension politique de l’esthétique : notre capacité à sentir, à sentir nos relations à nous-mêmes, aux autres et à autrui dépendent directement de la définition du corps, et de ce à quoi les corps sont autorisés ou non par la société dans laquelle ils s’activent. Ces perspectives « écosomatiques », relationnelles et critiques se traduisent dans les pratiques somatiques et chorégraphiques, grâce à l’étude de divers « savoir-sentir » (chapitres 2 à 5), empruntée à Isabelle Launay : il s’agit « du mixte d’habitudes sensorielles et motrices qui se développent au travers d’une pratique et en particulier de la répétition de certains gestes ou de certaines attitudes » (p. 31).

Trois gestes intimes et politiques pour sentir autrement

Avec la gravité

Le premier chapitre de l’ouvrage dédié aux savoir-sentir concerne la chute, telle qu’elle est pratiquée en danse. L’autrice convoque les pensées et pratiques héritées du contact improvisation. Le transfert de poids peut en effet être considéré comme une forme de chute horizontale, en ce qu’il suppose le déséquilibre et permet d’apprendre à sentir le déplacement de ses propres appuis, à même le sol, et ceux de l’autre. Ce transfert peut s’expérimenter seul·e, à travers la méditation de la « petite danse » proposée par le gymnaste et danseur Steve Paxton, pour se rendre disponible et se préparer à la chute, tout en restant debout12. Il peut également s’exercer dans le cadre du duo de contact, qui met alors en exergue un agencement tout à fait singulier : il s’agit en fait davantage d’un « quartet », plus que d’un duo, dans la mesure où, selon Steve Paxton, on danse toujours en relation avec son propre sol (avec la gravité qui nous y relie), cette relation étant elle-même articulée à la danse du partenaire avec son propre sol à lui. Cela signifie que le duo de contact improvisation permet de se sentir concerné·e par la Terre, et par sa relation avec l’autre, autrement dit de faire place au senti gravitaire et à sa puissance.

Contre ou avec autrui

La question politique articulée aux pratiques somatiques, à tout mouvement en tant qu’il est vécu et senti, traverse l’ensemble de l’ouvrage, parfois explicitement, parfois davantage en filigrane.

D’une part, les pratiques écosomatiques, chorégraphiques, artistiques décrites sont appréhendées dans leur capacité à souligner et créer de nouvelles relations à son corps et celui d’autrui, plus généralement à la Terre, offrant ce faisant un horizon de résistance non frontale aux oppressions qui structurent le monde moderne occidental (violence et répression policière, racisme et néo-colonialisme, capitalisme racial et patriarcal, qui exploitent les corps des personnes les plus précaires, réduits à un outil de travail productif).

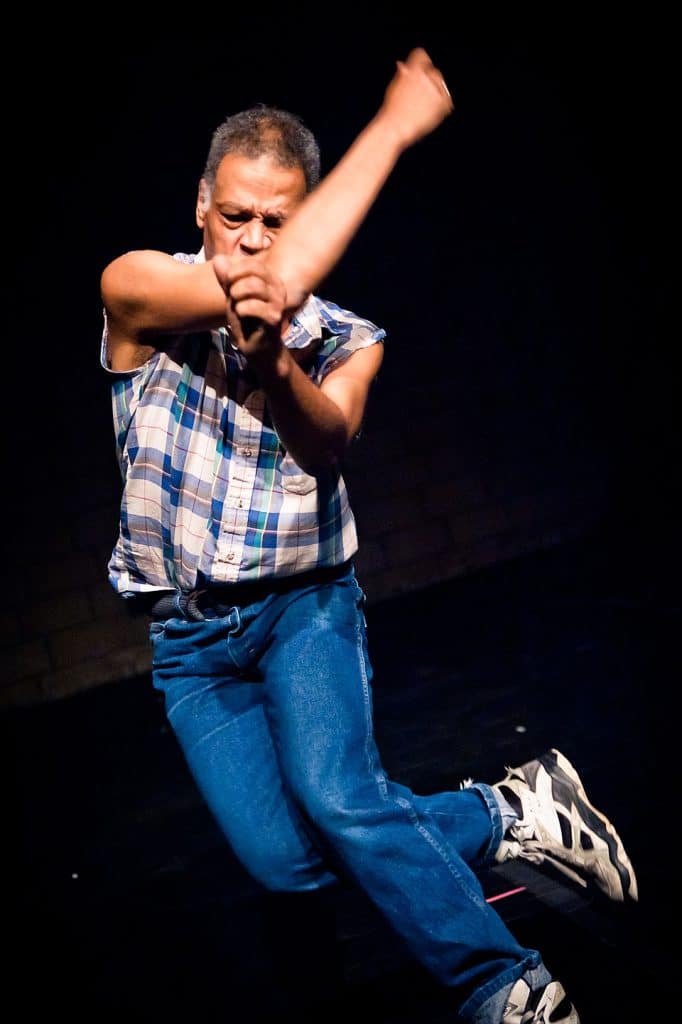

D’autre part, ce sont précisément les oppressions systémiques (race, genre, validisme, etc.) qui sont remises en question par certaines praticien·nes somatiques. Celleux-ci constatent que les oppressions se renouvellent au sein même des communautés de pratique somatiques et chorégraphiques, alors même que ces communautés se pensent non concernées voire émancipées de certaines formes d’oppression. Des propositions de certain·es praticien·nes cherchent précisément à mettre en exergue ces oppressions internes, et à les réduire. C’est le cas, par exemple, des danseurs noirs de contact improvisation Ishmael Houston-Jones et Fred Holland, qui soulignent les normes blanches du contact improvisation et ont proposé dans les années 1980 Le Manifeste du contact de travers, afin de « jouer le rôle de rabat-joie : ils vont pratiquer une « mauvaise sorte » de contact improvisation, « et le flux pourra bien aller se faire foutre » » (p. 105). Concrètement, dans les jams ou dans les ateliers de contact improvisation, les agressions racistes et sexistes13 ne sont pas rares, tout comme les agressions validistes. Il apparaît que le monde des pratiques somatiques et chorégraphiques est un microcosme qui n’échappe pas aux structures sociopolitiques plus générales, mais qui cherche des marges de manœuvre afin d’en réduire les effets délétères.

Avec soi-même : « ne-pas-faire »

Le senti de la relation à soi-même traverse les chapitres dédiés aux quatre exemples de « senti » développés par l’autrice : se sentir vulnérables et puissantes vis-à-vis de la Terre et de la gravité qui constitue notre première condition, à nous vivant·es humain·es, comme à tous·tes les autres vivant·es ; ou se sentir vulnérables, et puissant·es, en relation avec d’autres prenant soin de nous, avec tendresse. Cela dit, l’autrice insiste à juste titre sur la spécificité de la relation à soi-même, grâce à une exploration de plusieurs pratiques somatiques et chorégraphiques. C’est le cas de la « sieste PEP (Pour en profiter) » proposée par Catherine Contour (p. 184), qui invite chacun·e à s’octroyer, lorsque l’envie se manifeste, quelques minutes de relâchement, sans forcément sombrer dans le sommeil, mais en prêtant attention à ce que fait notre corps, notre « corps-en-train-de-se-faire », lorsque plus rien ne lui est demandé d’autre que de constater ce qui le mouvemente, immobile.

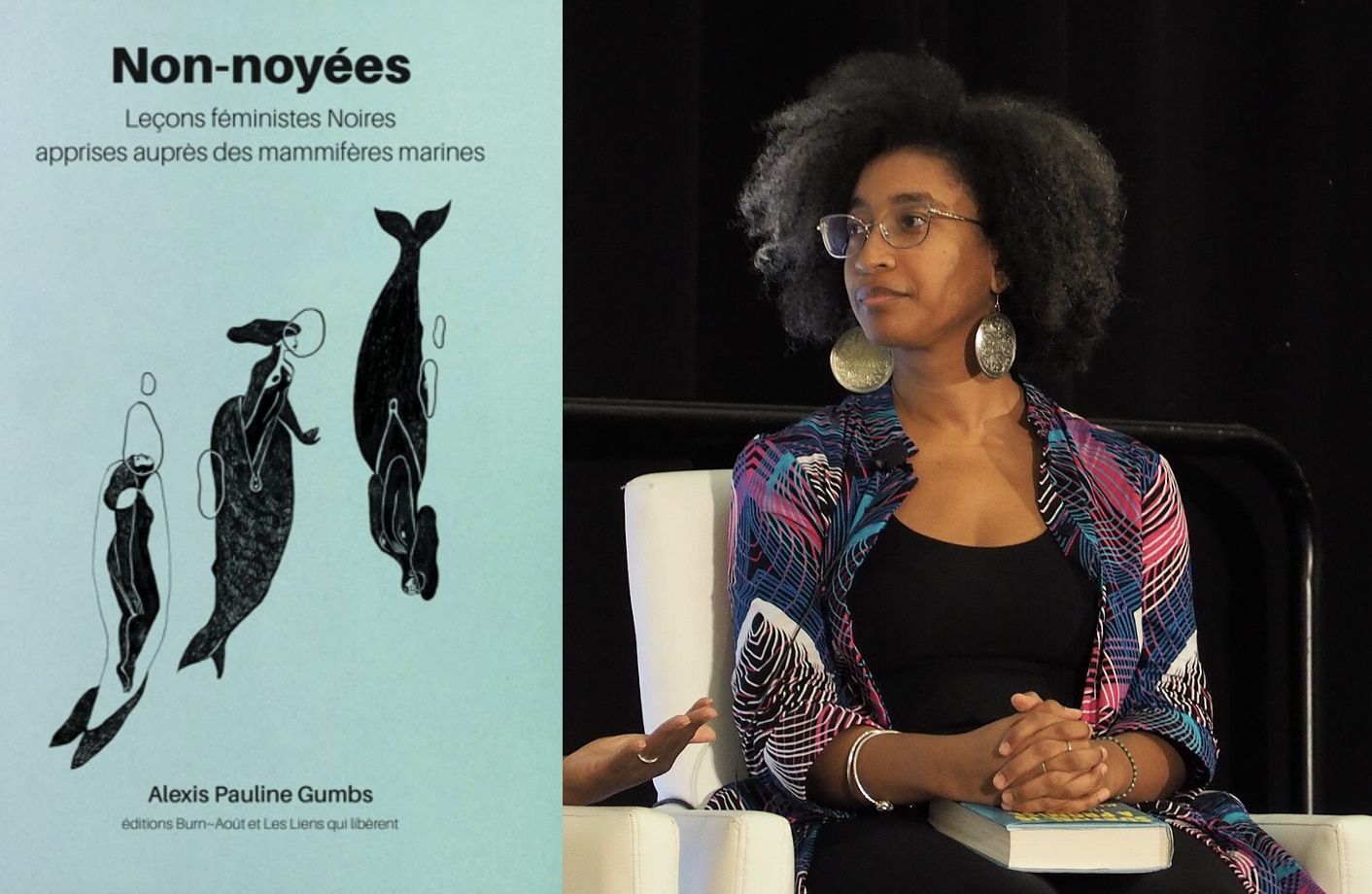

Selon Emma Bigé, alors que la notion de performance a souvent servi de métaphore en sciences sociales, c’est moins le cas pour la danse. Elle se propose d’y remédier au moyen de la notion de « mobilisation » qui permet de comprendre les mouvements sociaux en termes de contagion, de viralité. Emma Bigé cite également l’anthropologue brésilien André Lepecki (2013) qui envisage pour sa part la danse comme possibilité de « reconnaître dans toute situation son potentiel de mouvement » (p. 203) mais aussi ce qui, dans les politiques répressives policières, relève d’un contrôle des corps et des mouvements. En somme, les savoirs des danseuses et praticien·nes somatiques pourraient outiller l’étude des luttes sociales, précisément à partir de leur dimension somatique. L’implication de cette proposition est pragmatique : l’autrice se tourne alors vers l’essai poétique d’Alexis Pauline Gumbs (dans Underdrowned. Black Feminist Lessons from Marine Mammals, 2020, traduit en français aux éditions Burn~Août/Les liens qui libèrent en 2024), qui trace, elle, un chemin possible pour accueillir parmi les gestes des humain·es ce qui pourrait les relier à d’autres qu’elleux-mêmes telles que les « mammifères marines14 » (écouter, respirer profondément, etc.).

Une autre « politique du moindre geste »

La multiplicité des axes par lesquels l’autrice aborde la question politique est intéressante. Le premier axe est en quelque sorte pré-politique (chapitre 1 et 2) : il s’agit de proposer une approche permettant de rompre avec les ontologies/épistémologies humanistes de la « modernité/colonialité » (p. 17) occidentale, qui séparent radicalement corps et matière, esprit et corps, etc., et dont l’organisation capitaliste de l’économie conduit à une écologie de la prédation qui exploite les corps humains comme non humains et les sols qui les soutiennent. Selon l’autrice, la danse permet de faire l’expérience sensible d’une autre écologie, celle des relations (corps-matière, espèce humaine et non-humaine, etc.), et plus précisément des relations de coopération, de soutien mutuel.

Deuxièmement, l’autrice évoque un autre axe qui concerne l’existence des oppressions sociales (chapitre 3), considérées à la fois à l’échelle macro et micropolitique (échelle des communautés de pratiques somatiques). Le chapitre suivant (chapitre 4) explore les stratégies « obliques » permettant non pas de combattre de front des groupes ou des systèmes dans une logique oppositionnelle mais de trouver des chemins de traverse ou des interstices pour faire des pratiques somatiques une ressource de l’émancipation, notamment corporelle, psychique et sociale. Par exemple, Black Power Naps est une installation de 2018, d’artistes également activistes qui proposent à la spectatrice (notamment sexisée et racisée) de prendre soin d’elle en trouvant le repos dans la sieste, considérant celle-ci comme une revendication d’un droit au sommeil tout à fait politique. Le dernier chapitre renseigne moins clairement sur sa dimension politique, si ce n’est qu’il met en exergue l’engagement (somatique) que génère paradoxalement le « non-agir ».

La danse permet de faire l’expérience sensible d’une autre écologie, celle des relations (corps-matière, espèce humaine et non-humaine, etc.), et plus précisément des relations de coopération, de soutien mutuel.

Enfin, un dernier axe politique est esquissé dans la conclusion : il s’agit de considérer la participation « choréopolitique », des pratiques somatiques aux luttes et activismes qu’ils soient écologiques, et/ou antiracistes, queer, etc.

L’autrice rappelle à travers ces trois axes la pluralité des articulations entre sensibilité, pratique somatique et écopolitique. Elle s’intéresse, via la création artistique, chorégraphique et somatique à une autre forme de « politique du moindre geste »15.

Toutefois, le traitement de ces questions politiques est inégal. D’une part, on peut s’étonner de l’absence de la question, à la fois transversale et spécifique, de la classe sociale : est-ce qu’aucune pratique « somactiviste » ne vient par exemples de milieux prolétaires ? Les pratiques somatiques ne sont ici jamais situées comme un privilège des groupes les plus aisés (ou des plus aisées parmi les plus précaires) : celleux qui ont le choix de pratiquer la danse comme un métier, celleux qui trouvent le temps et l’énergie pour cultiver leur plaisir esthétique, celleux qui ont les ressources nécessaires et suffisantes pour se rendre sensibles à de telles pratiques.

D’autre part, plus généralement, la matérialité économique des pratiques somatiques et chorégraphiques n’est jamais évoquée. Cela n’est certes pas le cœur de l’ouvrage, mais on peut s’interroger sur le fait qu’il n’en soit pas fait mention dans le corps du texte de l’ouvrage ou dans ses notes. Comment et à quelles conditions ces praticiennes (et/ou les spectatrices) sont-elles concrètement en mesure de s’organiser collectivement ?

Enfin, un dernier élément peut surprendre : le troisième axe politique évoqué, qui concerne l’articulation des luttes et des pratiques somatiques, n’est traité qu’en conclusion, en forme d’ouverture de l’ouvrage, et consacré principalement à l’étude des « mobilisations » sociales au prisme des savoirs de la danse. Un chapitre aurait pourtant pu être dédié à l’articulation des luttes et des pratiques somatiques, afin d’analyser leur potentiel heuristique. À tout le moins, un passage aurait pu expliquer le choix délibéré de ne pas creuser cette question, quand d’autres s’y attèlent : on peut penser à la récente parution de la revue Communications, « Danser en lutte », co-dirigé par Marie Glon et Bianca Maurmayr, où Emma Bigé a d’ailleurs écrit un article, ou encore au travail du groupe Soma & po16. Ce troisième axe est d’autant plus intéressant qu’il irrigue plus ou moins implicitement une part des débats dans le champ militant/activiste : quelle place faut-il laisser au corps, à la sensibilité, à l’écoute, au soin par et pour le groupe dans les luttes ? Les luttes oppositionnelles, frontales, peuvent-elles se soustraire à la prise en compte les besoins fondamentaux de celleux qui consacrent de leur temps à cette lutte17 ?

Lire aussi sur Terrestres : Ariel Salleh, « Pour une politique écoféministe », mai 2024.

Esthétique et ontologie relationnelle

La proposition esthétique qui sous-tend tout l’ouvrage est pertinente. Il s’agit en effet de se tourner du côté d’un certain nombre de pratiques artistiques, chorégraphiques, somatiques, qui n’ont pas pour enjeu premier leur mise en spectacle – quoi que cela puisse être un moyen pour faire connaître ces pratiques. Ce n’est pas ici le regard et l’imagination qui contribuent seulement au plaisir esthétique, reposant sur l’action d’autrui, ou sur un paysage, mais bien une invitation à se laisser mobiliser soi-même afin d’éprouver autrement le monde. C’est une sorte de petite révolution, au sens d’un tour sur soi-même : plutôt que de projeter au-devant et en-dehors de soi ses aptitudes sensorielles, il s’agit de les retourner vers soi-même afin de faire une expérience alternative du monde et d’autrui.

Emma Bigé décrit de nombreuses facettes de cette proposition qu’elle connaît fort bien, étant elle-même praticienne de la danse, des somatiques, et philosophe du mouvement vécu-senti. Le concept d’« hapticalité », qui désigne la double capacité à toucher/être touchée dans un contact peau à peau, mais aussi par le regard ou l’écoute, est repris et employé par l’autrice à travers une approche décoloniale (comme celle des textes de Suely Rolnik et Fred Moten).

Il s’agit de se tourner vers des pratiques artistiques, chorégraphiques ou somatiques qui n’ont pas pour enjeu premier leur mise en spectacle, pour se laisser mobiliser soi-même afin d’éprouver autrement le monde.

Toutefois, l’une des matrices de ce concept est aussi la psychanalyse transitionnelle qui s’intéresse à la construction du sujet en relation avec son environnement (Winnicott18 ou Didier Anzieu), et notamment à l’importance du care, du soutien de l’environnement (par exemple des parents) au sujet. Cette approche psychanalytique, que certains travaux d’études en danse mobilisent, n’est jamais mentionnée dans le livre. Cela se comprend dans la mesure où l’enquête cherche à articuler les références activistes, critiques et somatiques, mais cela interroge aussi, car la dimension esthétique et éthique de l’hapticalité est développée du côté de la psychanalyse, et pourrait tout à fait soutenir l’argumentaire de l’autrice.

La proposition d’ontologie relationnelle, notamment inspirée d’Erin Manning, opère avec une certaine efficacité. Non seulement cette proposition est conceptualisée depuis la danse et à propos de la danse, mais en outre les illustrations choisies par l’autrice permettent d’imaginer leurs traductions somatiques et chorégraphiques (par exemple avec l’invitation à la Petite danse). Le principe relationnel selon lequel la relation préexiste aux entités et surtout aux identités devient donc concret. Les mouvementements prennent corps dans l’écriture comme à la lecture.

Cela dit, sur le plan conceptuel, la proposition ontologique n’est que partiellement développée et articulée à d’autres pensées relationnelles écologiques (qu’elles traitent d’art, de politique ou de sciences), pourtant nombreuses chez les philosophes actuel·les. Par exemple, en philosophie esthétique, Arnold Berleant propose à travers l’« esthétique environnementale » une approche singulière : défaisant l’articulation fréquente entre l’art et l’objet d’art, il s’intéresse à la relation sensible que tout sujet peut déployer avec son environnement. Du côté de la philosophie d’Isabelle Stengers, la relationnalité est particulièrement abordée dans l’un de ses derniers ouvrages consacrés à la métaphysique de Whitehead (Réactiver le sens commun). Elle y traite de l’usage possible de la voie médiane (moyenne) dans différentes formes d’associations et de la co-transformation des êtres concernés qui peut s’en suivre. Par exemple, dans le cadre d’une enquête en sciences sociales, quelles sont les alliances mises en place et comment fonctionnent-elles ? Comment est-ce que les groupes de pratiques artistiques s’organisent concrètement entre eux ? Autant de questions que l’on a envie de poser à Emma Bigé : comment a-t-elle concrètement mené son enquête, à travers quels modes de relations ? Et comment les danseuses et praticiennes somatiques à propos desquelles/depuis lesquelles elle mène sa réflexion s’organisent-elles matériellement, symboliquement, pour constituer cette forme de vie particulière qui articule l’art et l’activisme ?

On peut enfin penser au géographe et philosophe Augustin Berque qui depuis les années 1980 travaille sur une articulation non dualiste de la subjectivité et de l’objectivité, de la phénoménologie et de l’écologie. Il s‘intéresse notamment à la possibilité pour l’environnement d’être prédiqué (interprété) par le sujet percevant, et les sociétés dont il est issu, sans effacer sa base terrestre, dans une spirale dite « trajective ». Il fait pour cela une place de choix aux logiques non occidentales et aux ontologies associées.

La quasi absence de référence aux travaux de Berleant, Stengers et de Berque peut étonner, dans la mesure où ces auteur·ices évoquent à la fois des questions esthétiques, écologiques, et politiques.

Lire aussi sur Terrestres : Ana Minski, « La buveuse d’ombre », octobre 2019.

Une phénoménologie pratique

Les Mouvementements ne laissent pas indemnes, ils invitent à s’émouvoir autant qu’à explorer de nouveaux gestes. L’écriture généreuse permet de plonger, parfois presque en pratique, dans quelques expérimentations somatiques, comme lorsqu’Emma Bigé cite le texte de la « Petite Danse » ou encore la « pratique de deuil » proposée par la danseuse Olive Bieringa, « DECOMPOSITION A CIEL OUVERT19 […] ». L’écriture elle-même semble portée par la voie médiane, et rend la lectrice bougeuse/bougée. Les références nombreuses, issues de courants de pensées/pratiques fort différents, font l’objet d’un agencement original et donnent matière à repenser notre rapport au mouvement dans ses dimensions écopolitiques. En outre, bien que l’écriture soit fluide, et emprunte parfois le ton du récit, la méthode structure bel et bien toute l’enquête. Socialisée aux épistémologies phénoménologiques par ses études philosophiques, l’autrice s’emploie en effet clairement à une phénoménologie pratique. Elle cherche 1) à suspendre les préjugés habituels quant au mouvement, 2) en s’attachant à la description de pratiques de danses relativement marginales, et 3) en « pistant » ce qui favorise l’affleurement des « mouvementements » à travers chaque proposition somatique étudiée. Ces trois traits de la méthode font également écho à l’appel de Nathalie Depraz, pour une « pratique concrète de la phénoménologie20 ».

Toutefois, la méthode phénoménologique s’est depuis quelques années déployée hors de la philosophie : la psycho-phénoménologie en est un exemple. Développée par Pierre Vermersch et le GREX (Groupe de recherche en explicitation), cette dernière permet d’opérer un passage de la philosophie à l’enquête en sciences sociales, grâce à l’entretien d’explicitation. C’est un dispositif relationnel d’entretien qui permet de soutenir l’évocation puis la verbalisation descriptive du vécu. À quoi pourraient ressembler les descriptions singulières de mouvementements vécus ? On peut déjà goûter à quelques descriptions grâce à l’enquête initiée par les danseuses-chercheuses Catherine Kych et Matthieu Gaudeau21, qui s’intéressent tant aux mots choisis par les membres d’un duo quant à leur vécu de contact improvisation, qu’aux modalités attentionnelles, somatiques issues du contact improvisation qui pourraient faciliter en retour l’entretien d’explicitation. Une enquête par entretiens pourrait tout à fait être menée auprès des praticiennes somactivistes, ou des praticiennes somatiques engagées dans diverses luttes, pour pister autrement les effets de leurs « leçons-en-mouvements ».

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Le contact improvisation consiste en un jeu improvisé, souvent en duo, de transfert de poids opérant de manière continue et souvent jusqu’au déséquilibre à partir d’un point de contact mouvant. Voir R. Bigé, Le partage du mouvement. Une philosophie des gestes avec le Contact Improvisation, thèse en philosophie, Université Paris sciences et lettres, 2017.

- Voir https://cargocollective.com/sharingmovement (avec des articles pour une grande majorité d’entre eux accessibles directement depuis son site).

- « Le mouvement Crip part des acquis du modèle social, et se développe dans les années 2000 surtout aux États-Unis. C’est un mouvement qui critique le premier mouvement des personnes handicapées car il est jugé trop masculin, trop blanc, etc. C’est un mouvement qui cherche à croiser les oppressions, lancé par des femmes, des personnes racisées ou qui ont une sexualité jugée différente de la norme. » : Charlotte Puiseux, « Chacun-e est à la fois valide et handicapé-e à des degrés divers ». Entretien avec Charlotte Puiseux, Contretemps, revue de critique communiste, 2019.

- A. Godfroy, Prendre corps et langue : étude pour une dansité de l’écriture poétique, Paris, Ganse arts et lettres, 2015, cité par Emma Bigé.

- Cette recension a été rédigée en partie suite à la présentation de l’ouvrage par l’autrice au printemps 2024 à la librairie des Modernes à Grenoble. Certaines citations, si elles ne sont pas référencées, proviennent de cette présentation publique.

- B. Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017. Cité par Emma Bigé.

- I. Stengers, Apprendre à bien parler des sciences: la Vierge et le neutrino, Paris, La Découverte, 2023.

- Les pratiques somatiques renvoient au corps vivant et vécu, et désignent également un certain nombre de pratiques développées au cours du 20e siècle avec pour enjeu celui d’appréhender le corps et la santé depuis le ressenti, notamment celui du mouvement, afin de rendre à celleux qui souffrent une autonomie dans la guérison, mais également plus généralement afin d’apprendre à connaître son corps autrement.

- M. Bardet, J. Clavel et I. Ginot, Écosomatiques: penser l’écologie depuis le geste, Montpellier, Éditions Deuxième époque, 2019. Cité par Emma Bigé.

- D. J. Haraway, Vivre avec le trouble, traduction Vivien García, Vaulx-en-Velin, Les Éditions des mondes à faire, 2020. Cité par Emma Bigé.

- F. Moten, In the break: the aesthetics of the Black radical tradition, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003.

- « Tu nages dans la pesanteur depuis le jour où tu es née. Toutes les cellules de ton corps savent où se trouvent le bas. On l’oublie vite. Ta masse et la masse de la Terre s’attirent l’une l’autre. »

- À ce sujet, l’article « Ce qui nous rient de nous toucher » (2021) de Myriam Rabah-Konaté, co-écrit avec Emma Bigé, est tout à fait éclairant.

- L’accord au féminin est généralisé dans l’ouvrage, et explicité au début de ce dernier : toutes les formes d’écriture inclusives sont les bienvenues, tant qu’elles « font bégayer la langue » et la grammaire sexiste qui l’irrigue.

- La « politique du moindre geste » est une expression de la sociologue ethnographe Geneviève Pruvost qui s’intéresse à la dimension politique de la subsistance notamment agricole. (Voir par exemple G. Pruvost, « Chantiers participatifs, autogérés, collectifs : la politisation du moindre geste », Sociologie du travail, vol. 57, no1, 2015, p. 81-103).

- Écosomatiques, op. cit.

- Voir par exemple l’émission du podcast Avis de tempête consacrée aux groupes affinitaires : « Audioblog – S3 – Épisode Hors série #5 – Former des groupes affinitaires pour les mobilisations à venir – Pour les bassines et au-delà… » (2024), ou bien la prise de position quant aux violences perpétrées lors de la répression à Sainte-Soline en 2023 : Collectif, « Sainte Soline : repenser nos stratégies de lutte depuis une logique d’autonomie et de soin », Terrestres (2023).

- Voir à ce sujet les travaux d’Anne Volvey (2013) en géographie de l’art, ainsi que ceux de C. Leroy et A. P. Preljocaj, Phénoménologie de la danse : de la chair à l’éthique, Paris, Hermann, 2021.

- « Dans les premières heures après ta mort, ton corps, vu du dehors, paraît inchangé. Mais à l’intérieur, tout change. Ton corps commence à refroidir immédiatement. Il n’y a plus de fluide en mouvement pour générer de la chaleur. C’est Algor Mortis. Ta température corporelle chute de deux degrés par heure jusqu’à prendre la même température que l’environnement. Ton corps est une démonstration de la seconde loi de la thermodynamique. Ton sang commence à coaguler. Suivant la loi de la gravité, il tombe en direction du sol, il se dépose dans les cellules qui sont à son contact. […] » (en italique dans le texte).

- N. Depraz, Comprendre la phénoménologie: une pratique concrète, Paris, Armand Colin, 2012.

- M. Gaudeau et C. Kych, « Aller-retours entre Entretien d’Explicitation et Contact Improvisation », Expliciter, no119, 2018.

L’article La puissance du moindre geste : écopolitiques de la danse est apparu en premier sur Terrestres.

28.02.2025 à 12:34

Les conseils des Terrestres #2

Nouvelle livraison des conseils de la rédaction ! Au menu : la SF lunaire de Catherine Dufour, une dystopie des années 20, le pianiste enneigé de Claudie Hunzinger — et l'amie Corinne Morel Darleux en invitée pour nous parler du nouveau roman de Jean Hegland, « Le temps d'après ».

L’article Les conseils des Terrestres #2 est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5048 mots)

Roman · Les Champs de la Lune · Catherine Dufour

Au début des Champs de la Lune, le personnage principal, El-Jarline, cultive patiemment ses plantations sous leur dôme de duraglass, pour nourrir la cité soulunaire de Mut. Chaque jour, elle envoie de brefs rapports techniques sur la situation de la ferme. Cette routine va être perturbée par le téléchargement d’une bibliothèque afin d’améliorer la rédaction de ses rapports, puis par sa rencontre fugace avec Sileqi, une enfant humaine dont l’attention vibrante et délicate va donner corps à cette littérature terrestre qui, sans elle, serait certainement restée lettre morte.

Une androïde habitée par les fantômes de la littérature humaine dans des paysages lunaires hantés par le clair de la Terre, une Terre à jamais perdue, ravagée, inaccessible… Tout dans le dernier roman de Catherine Dufour s’inscrit dans cette délicate dialectique de l’humain et du non-humain, du lunaire et du terrestre, des surfaces où l’on meurt et des profondeurs où l’on survit. Ces tensions circulent aussi entre les êtres, robots et animaux humanisés par le langage, face à des humains qui ont perdu leur monde et avec lui une grande partie d’eux-mêmes, terrés dans des villes souterraines pour échapper aux radiations de la surface.

Cette présence-absence de la Terre fait une grande partie de la puissance poétique et politique du roman : tantôt « petite rognure d’ongle bleue sur l’horizon » lorsque l’on quitte la face cachée de la Lune, tantôt sphère obsédante qui empêche d’oublier tout ce qu’on a perdu. L’écriture de Catherine Dufour cisèle constamment, et non sans humour, ce dialogue de la perte et de l’oubli.

Ainsi de ces robots qui tentent d’imaginer à quoi pouvaient bien ressembler des milliers de pommes rouges, échappées de la cale d’un navire et flottant sur la Seine. Ou de ce vieux marin terrien, réfugié sur la Lune, trimbalant avec lui un respirateur bricolé pour lui donner à sentir des odeurs nostalgiques de pétrole et de « vieux ports goudronneux ». Ou encore de la froide analyse du Gardien des Glaces, aboutissant à l’idée que l’assassinat collectif de l’écosystème terrestre est « le résultat d’une volonté humaine pleine et entière, tendue comme un poignard et guidée par la haine ».

Ici, la Lune n’est jamais le recommencement de la Terre : « la Lune n’est pas une Alma mater » dit El-Jarline. Tous les soins qu’elle apporte à sa ferme-écosystème sont perpétuellement à la merci du vide — de la rupture de cette fissure qui, page après page, s’étend sur le dôme qui protège la ferme Lalande des radiations et de la mort.

Le roman de Dufour est l’inverse de ces space operas qui ne sont souvent que des extensions spatiales d’un impérialisme viriloïde, assuré de la destinée manifeste de l’espèce humaine. Non, s’il fallait trouver une analogie musicale pour qualifier Les Champs de la Lune, ce serait plutôt un space lamento, lent, drôle et poétique, qui jamais ne sous-estime la fragilité de la vie et l’importance des attachements simples contre les aveuglements de la puissance.

Alors que les délires martiens et les folies escapistes d’un Elon Musk vont continuer à avoir une tribune inédite, cette mise au travail de l’imaginaire spatial est politiquement salutaire. D’autant plus lorsqu’elle laisse malgré tout sa place à la rêverie sidérale. Comme dans la Trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson, traversée d’une fascination géologique et philosophique pour les paysages martiens, l’écriture de Dufour est habitée par la topographie de la Lune, la beauté de ses cratères et de ses immensités couvertes de régolithe. Une beauté certes captivante, mais la beauté d’un désert — « nu et sans vie dans la splendeur du vide ».

Aurélien Gabriel Cohen

► Les Champs de la Lune de Catherine Dufour, Robert Laffont, « Ailleurs & demain », 2024

Roman · Les Âmes de feu · Annie Francé-Harrar

Les Âmes de feu, c’est un ouvrage fantastique publié en 1920 par une jeune biologiste allemande, également éprise de poésie, et qui deviendra une grande spécialiste de la science des sols au cours du XXe siècle. Elle publiera après 1945 de nombreux travaux sur la formation de l’humus, le compostage et la préservation des sols, alors même que s’engage la modernisation agricole à l’origine de leurs dégradations.

Son livre est à la fois une utopie et une dystopie, un ouvrage d’anticipation et un jalon oublié, bien que remarquable, dans l’histoire longue de la science-fiction. Salué par la critique à sa sortie avant d’être oublié pour un siècle, il a été récemment redécouvert outre-Rhin. Sa traduction en français est une bonne nouvelle tant l’ouvrage mérite d’intégrer la bibliothèque des Terrestres. Sa lecture nous frappe aujourd’hui par sa force narrative, sa beauté, mais aussi sa lucidité sur la double crise sociopolitique et écologique qui menace un monde artificialisé et industrialisé à l’extrême.

L’ouvrage dépeint un avenir où les humains vivent dans de vastes cités climatisées, ingurgitent de la nourriture artificielle, se déplacent via des petits véhicules dits « autinos », travaillant seulement quelques heures par jour dans ce qui se présente comme le sommet de l’évolution. Les derniers terriens et agriculteurs — les « cabaniers » — sont contraints de rejoindre les villes et de quitter la « nature » pour se fondre dans la « culture ». Pourtant, ce monde de citadins est traversé de névroses : ses habitants, devenus incapables de se mouvoir autrement qu’avec leur prothèse mécanique, ambitionnent de supprimer tout ce qui les relie encore à la terre en se libérant de toute dépendance à l’égard des productions agricoles.

Grâce au pompage massif de l’azote et à celui d’autres matières premières, cette société hyper avancée prépare son propre effondrement sous l’impact conjugué des dérèglements climatiques, de l’assèchement des sols, et de la mort à petit feu de la faune et de la flore. Finalement, l’émergence d’une nouvelle forme biologique étonnante — ces fameuses « âmes de feu » qui donnent son titre au livre — va obliger l’humanité à réinventer une autre relation au monde.

Rédigé il y a plus de cent ans, au lendemain de la boucherie industrielle de 1914-1918, mais avant la grande accélération du milieu du XXe siècle, le livre d’Annie Francé-Harrar peut sembler parfois un peu désuet ou naïf. Mais ces impressions fugaces importent peu tant le livre est passionnant, presque incandescent, car cette même naïveté lui donne aussi sa force et sa complexité. Par son aspiration à la renaissance de l’amour et à la redécouverte des plaisirs simples de la vie, Les Âmes de feu apparait comme un livre certes catastrophiste, mais dans lequel demeure toujours ouverte la possibilité d’une vie au-delà de la barbarie industrialisée.

François Jarrige

► Les Âmes de feu d’Annie Francé-Harrar (traduit de l’allemand par Erwann Perchoc), Belfond, 2024

Roman · Il neige sur le pianiste · Claudie Hunzinger

Il neige sur le pianiste est l’histoire d’une captivité. Pendant neuf jours et dix nuits, une vieille femme entichée d’un renard et la neige sa complice retiennent un pianiste virtuose dans une maison au fond des bois.

C’est une histoire de forêt. Comme une allégorie du monde, la forêt qui protège et qui subit. Au loin, les tronçonneuses accomplissent obstinément leur travail de destruction. Et les grumes sont autant de cadavres amputés, dépecés, des morts sans sépulture. Puis soudain, la neige tombe et cesse le fracas des machines. La forêt peut alors se faire entendre, ses chants, ses souffles, ses craquements remplissent à nouveau l’air de vie et de beauté. L’histoire peut commencer.

C’est une histoire de désirs. Des passions brutes, hilares, univoques, ne voulant rien d’autre que leur objet. Désirer le corps endormi du pianiste comme on désire cette aiguillette de poulet laissée pour nous au seuil d’une maison pleine d’offrandes. Insolents, plongés en eux-mêmes plutôt que tendus vers leur assouvissement, des désirs « à sens unique, heureusement. » (p. 125)

C’est une histoire de l’inséparation. Elle nous fait éprouver, en quelques pages, l’évidence de ce que des piles d’essais sur le tournant ontologique, les nouveaux matérialismes ou le panpsychisme radical tentent laborieusement de démontrer. Tout vit, vibre, bruisse, communique, agit. L’empreinte d’un flocon sur la vitre gelée, une fugue de Bach, le corps d’une fourmi ailée, la trace d’un lièvre ou la forme renversée d’une maison d’architecte sont autant de récits enchevêtrés.

C’est une histoire de musique. Elle s’entend plus qu’elle ne se lit. Une histoire qui fredonne, chuchote, crisse et soupire. Les mots se muent en sons et le texte devient partition pour un orchestre fait de tout bois : des voix, des êtres, des choses, le renard le vent la neige le piano l’enfance, la neige encore.

C’est une histoire d’ensauvagement. Où l’on ne sait plus qui est civilisé et qui ne l’est pas, où les doigts d’un musicien s’animent d’une vie autonome, où l’on adresse poliment ses vœux à la lune montante et dans laquelle on met, à l’attention d’un renard farouche, les petits plats dans les grands avant de se vautrer dans l’herbe grasse de la prairie.

C’est une histoire que j’ai envie de relire souvent et d’offrir à tous mes amis ; une histoire qui console et qui enchante, tissée de malice et de mauvais coups ; une folie douce qu’il ne faut pas contrarier. Je ne suis pas dupe. Je sais qu’une fois la neige fondue les tronçonneuses reprendront le massacre. Mais qu’il est bon de respirer la blancheur du silence, et de rire, et de s’émerveiller.

« Il fallait soigner. Encore une fois soigner. Ceux qui ne veulent pas tuer n’en ont pas fini de soigner le monde autour d’eux. C’est comme ça. Il faut nous y faire. » (p. 26)

Virginie Maris

► Il neige sur le pianiste de Claudie Hunzinger, Grasset, 2024

Roman · Le temps d’après · Jean Hegland

Le temps d’après est la suite du roman phare de Jean Hegland Dans la forêt, que je qualifiais en 2018 dans Terrestres de « récit initiatique d’un dessillement ».

Lors de sa sortie tardive en France, vingt ans après sa publication aux Etats-Unis, l’histoire des jeunes sœurs Nell et Eva, condamnés à survivre alors que plus rien – ni ondes, ni personnes, ni biens – ne parvenait du monde extérieur, avait fortement résonné. Les risques d’effondrement civilisationnels étaient sous les feux militants, on était en plein essor de la collapsologie et c’était une expérience saisissante d’évoluer à travers les regards, les doutes et les peurs de Nell et Eva, tant on partageait avec elles le sentiment terrible d’être soudain inadaptées à son milieu de vie, impréparées, incapables de reconnaître les plantes qui soignent et celles qui empoisonnent.

Depuis, si l’écoféminisme, l’agroécologie, la décroissance et la perspective de subsistance ont essaimé, si des chantiers de reprise de savoirs ont éclos en France, si on a vu se multiplier les actes de désarmement et de résistance, l’absurde, la cruauté et le chaos continuent d’étendre leur puissance. La forêt qu’habitait Jean Hegland en Californie a brûlé. Et la notion d’effondrement n’a hélas rien perdu de son acuité.

Le temps d’après se situe quinze ans après l’effondrement. Nell et Eva ont appris à vivre dans, de et avec la forêt. Leur fils Burl est désormais adolescent et c’est par sa voix que l’on va découvrir ce « new next now » — littéralement « nouveau futur maintenant », le titre original du roman. L’idiolecte singulier qu’utilise Burl est d’abord déroutant. C’est le langage d’un enfant né dans la forêt et nourri d’oralité. « Enloques », « seulé », « mots voisés » : sa syntaxe et ses mots sonnent néanmoins familiers et on s’y fond rapidement. J’en profite pour saluer la traduction de Josette Chicheportiche, qui a dû bien s’amuser.

Sur fond de sécheresse, Burl convoque ses souvenirs et nous décrit un quotidien où « inhalants » et « exhalants » co-existent harmonieusement, où l’on ne prélève que ce qui est nécessaire pour subsister et où l’on a appris à se passer du pétrole et de l’électricité. Du moins est-ce le cas de « noutrois », cette entité humaine formée de Burl, Nell et Eva qui a su s’adapter à la forêt, se construisant une « capane », se soignant à l’aide de pavots et lessivant les glands à grande eau avant de les réduire en farine. Car pour ce qui est du reste du monde, hélas, on ne peut en dire autant et le parfum d’enfance qui flotte sur le roman sera traversé d’éclairs de violence.

Le temps d’après est empreint de la candeur et du désir de Burl de rencontrer d’autres gens. De la réticence de ses mères à se frotter de nouveau à cette espèce malfaisante. On y voit sourdre un violent ressentiment à l’égard des générations qui n’ont rien fait pour empêcher le désastre ; et l’espoir, malgré tout, d’une nouvelle humanité.

(Et tout ça donne très envie de lire et relire Dans la forêt.)

Corinne Morel Darleux

► Le temps d’après de Jean Hegland, Gallmeister, 2025

L’article Les conseils des Terrestres #2 est apparu en premier sur Terrestres.

15.10.2024 à 12:22

Subvertir les normes depuis les marges féministes rurales

Dans « Féministes des champs », Constance Rimlinger décrit des communautés écoféministes rurales inventant depuis les campagnes des formes de vie plus soucieuses des vivants humains et non-humains. Le retour à la terre peut-il être un moyen de s’extraire de la domination masculine et de l’exploitation capitaliste ? Possible… mais pas simple.

L’article Subvertir les normes depuis les marges féministes rurales est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (11774 mots)

À propos de Féministes des champs. Du retour à la terre à l’écologie queer, de Constance Rimlinger, Presses universitaires de France, 2024.

Depuis les années 1970 dans plusieurs pays occidentaux, des femmes et des minorités de genre opèrent un « retour à la terre1 », qui s’inscrit plus largement dans les vagues d’installations en collectif rural observées par exemple en France après Mai 68. Ces personnes quittent leurs logements et leurs modes de vie urbains pour co-fonder ou rejoindre des lieux de vie à la campagne.

Dans son livre Féministes des champs, qui porte sur ces mobilités résidentielles politisées, la sociologue Constance Rimlinger explique qu’il s’agit de se réapproprier l’espace rural « en vue de valoriser un milieu vivant et d’opérer une (re)connexion à la terre, aussi bien d’ordre sensible et/ou spirituelle que matérielle2 ». Ces personnes présentent tout de même des spécificités : en quittant les villes, elles souhaitent autant « s’émanciper de l’hétéropatriarcat » qu’« élaborer un autre rapport à l’environnement3 » en se reconnectant à la « nature » et aux activités de subsistance.

Si les démarches de ces « féministes des champs » peuvent à première vue sembler homogènes, les motivations, modalités organisationnelles et positions respectives sont en réalité diverses au sein de la « nébuleuse écoféministe4 » identifiée par Constance Rimlinger dans son ouvrage.

Entre 2015 et 2021, Constance Rimlinger s’est attachée à explorer un « angle mort de la recherche sur le retour à la terre5 » qui a, jusque-là en France, laissé de côté les alternatives rurales portées par des personnes féministes et non hétérosexuelles. En effet, au croisement de la sociologie rurale, de la sociologie des mouvements sociaux et de la sociologie du genre et des sexualités, cette enquête ouvre les travaux français portant sur les alternatives rurales depuis les années 19806 à leurs marges lesbiennes et queers. L’originalité et la force de la démarche de Constance Rimlinger résident dans ses choix théoriques et méthodologiques.

Les sept terrains choisis par la sociologue se situent sur les trois continents qui ont accueilli un retour à la terre lesbien séparatiste depuis les années 1970 : les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la France.

Les Women’s Land états-uniens voient le jour à cette époque dans un contexte de guerre froide, de peur d’une apocalypse nucléaire, de considérations écologiques émergentes et de remise en cause du capitalisme7. Des lesbiennes cherchent alors à opérer un retour à la terre (back-to-the-land-movement) de manière séparatiste, c’est-à-dire sans homme cisgenre8, en s’inspirant de la pensée féministe radicale et du lesbianisme politique alors en plein essor, selon lesquels le meilleur moyen de lutter contre le système patriarcal est de s’organiser entre femmes. Il ne s’agit pas uniquement de fuir le patriarcat, mais également de se réfugier dans un lieu protecteur – identifié comme rural, car en connexion avec la terre associée à la figure de la mère – et d’inventer une culture lesbienne9.

Ces initiatives s’étendent progressivement en Europe – particulièrement, pour la France, en Ariège et en Ardèche – et en Nouvelle-Zélande, au gré des voyages des un·e·s et des autres, et de la circulation de leurs idées à partir de créations artistiques et de publications littéraires. Or, après une période culminante au début des années 1990 au cours de laquelle Constance Rimlinger dénombre une centaine de lieux (dont 80 aux États-Unis), beaucoup de ces initiatives disparaissent. L’importance du travail de la chercheuse réside ainsi dans la redécouverte de ces initiatives tombées en désuétude, à travers l’identification de leurs points communs et de leurs singularités. Elle rappelle qu’ont existé et perdurent toujours des initiatives écoféministes en France, malgré une « réception manquée10 » dans les années 1970 par rapport aux pays anglo-saxons.

Constance Rimlinger dresse un panorama de l’écoféminisme contemporain dont la principale caractéristique est d’être en évolution constante.

Le terme d’« écoféminisme », qui connaît un regain d’intérêt en France depuis 201511, apparaît pour la première fois sous la plume de Françoise d’Eaubonne en 1972. Il désigne la « tentative de synthèse entre deux combats qu’on avait jusqu’alors envisagés comme séparés, celui du féminisme et celui de l’écologie », que celle-ci observe dans les pays des Suds (dénonciation du néo-colonialisme et de l’extractivisme, défense des pratiques de subsistance), comme du Nord (lutte anti-nucléaire dans laquelle elle s’engage)12.

Lire aussi sur Terrestres : Myriam Bahaffou, « Gouines des champs : expérimenter l’éco-féminisme par la non-mixité », octobre 2022.

Aujourd’hui, deux approches de l’écoféminisme existent en parallèle dans le monde académique : certains travaux de philosophie en proposent des approches théoriques et plutôt abstraites, quand d’autres, anthropologiques et sociologiques, s’appuient sur des enquêtes de terrain et des données empiriques.

Quoi qu’il en soit, l’écoféminisme académique tel qu’il se déploie dans les cercles intellectuels se distancie de l’écoféminisme tel qu’il s’éprouve et s’expérimente dans des groupes militants ou dans des manières concrètes de vivre. Face à ces tensions, Constance Rimlinger parvient à dresser un panorama très convainquant de l’écoféminisme contemporain dont la principale caractéristique est d’être en évolution constante. Sa démarche empirique est d’autant plus bienvenue qu’elle adhère au point de vue selon lequel les luttes écoféministes ne sont pas « hors sol », mais « s’inscrivent dans des territoires, dans un rapport matériel, affectif, parfois spirituel à la terre, à des terres13 ».

Les initiatives écoféministes recensées par Constance Rimlinger ne s’en tiennent pas à la non-mixité et à la construction d’une culture de femmes, comme dans le cas des terres de femmes séparatistes des années 1970, mais intègrent davantage les questions d’intersectionnalité et de genre, tout en prenant en compte les autres qu’humains. Elles se répartissent sur un continuum : la chercheuse propose d’étudier les différences et similarités entre trois configurations écoféministes.

Cette élaboration théorique se fonde sur une enquête multi-située et comparative, qui repose elle-même sur une diversité d’initiatives que Constance Rimlinger qualifie d’écoféministes, malgré le fait que leurs actrices ne s’en revendiquent pas forcément.

Cerner les contours de la nébuleuse écoféministe rurale

D’une terre de femmes aux États-Unis à un sanctuaire végan en Nouvelle-Zélande, en passant par une ferme en permaculture en Bretagne : si l’exploration des parcours et expériences de vie rurales à distance de l’hétéronormativité est vaste, ces initiatives ont des traits communs. Au quotidien, elles articulent « un projet féministe et un projet écologiste14 » et partagent une même visée politique : s’émanciper des normes dominantes en matière de genre et de sexualité, de travail, de consommation, et de rapport à la « nature » et aux autres qu’humains. Leurs habitant·e·s ont également un profil social homogène en étant originaires des classes moyennes-supérieures, blanc·he·s et diplômé·e·s du supérieur.

Dans les années 1970 apparaissent des terres de femmes, lieux de vie non-mixtes pour se reconstruire suite à la violence patriarcale et se connecter spirituellement à la terre.

Cependant, ces initiatives écoféministes présentent des différences. À ce titre, Constance Rimlinger identifie trois configurations, la première étant légèrement antérieure aux deux suivantes. Celles-ci sont traversées par des lignes de clivage, comme l’intégration ou l’exclusion des personnes trans, le rapport au véganisme, ainsi que leurs visions féministes de la « nature ». Si les deux premières configurations ont pour priorité d’offrir un accès à la terre à distance des hommes cisgenres hétérosexuels et de sensibiliser des personnes féministes, lesbiennes ou queers à l’écologie, la troisième est surtout fondée sur un projet de vie écologiste et décroissant.

La chercheuse nous met tout de même en garde : ces configurations visent moins à « réifier en des catégories statistiques des agencements ponctuels et mouvants15 », qu’à rendre compte de « la pluralité des manières d’être écoféministe et d’articuler au quotidien plusieurs engagements16 ».

La première configuration est définie comme « séparatiste différentialiste ». Dans les années 1970 aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, des lesbiennes décident de créer des terres de femmes. Ce sont des lieux de vie non mixtes marqués par l’amour libre, des célébrations et des pratiques artistiques, qui leur permettent de se reconstruire autour d’une culture sororale suite à la violence patriarcale causée à leur égard par des hommes de leur entourage, et de se connecter spirituellement à la terre.

Deux de ces terres de femmes sont concernées dans l’ouvrage : We’Moon Land dans l’Oregon et la communauté Earthspirit en Nouvelle-Zélande. Dans la première, on trouve par exemple Suzie, âgée d’une soixantaine d’années, qui y vit depuis 4 ans, ou encore Marie et Sky, deux jeunes trentenaires en couple. Dans la seconde, on rencontre Arafelle, née en 1944, ergothérapeute de profession. Elle décide de fonder une terre de femmes dans les années 1970 après avoir rencontré Nut, avec laquelle elle entame une relation amoureuse. Après plusieurs mois de recherche, elles acquièrent un terrain au cours d’une enchère publique, où se trouve une maison, entouré de forêts et traversé par un ruisseau. Les visiteuses – qui pour certaines s’installent rapidement – affluent après quelques annonces placées dans des revues lesbiennes et la visite d’Allemandes depuis lesquelles se déploie un bouche-à-oreille. Cependant, au cours des dernières années, le flot de visiteuses s’est considérablement réduit.

Ensuite, la sociologue définit la « configuration queer intersectionnelle ». De manière plus récente, en France et en Nouvelle-Zélande, des personnes queers s’installent à la campagne à proximité de grandes villes et organisent leurs modes de vie à partir d’une approche féministe intersectionnelle qui se nourrit d’une sensibilité anarchiste, anticapitaliste, antiraciste, antipsychiatrique et d’une critique du système policier.

Il ne s’agit pas ici d’adopter une stricte optique séparatiste, car les catégories de genre binaires sont questionnées, de même que les femmes et les hommes trans sont acceptés. C’est le cas de la Ferme des Paresseuses, en Saône-et-Loire, et du sanctuaire végane Black Sheep, en Nouvelle-Zélande, construit autour d’une association de protection des animaux. Sezig et Maya habitent la première. En 2012, la mère de Sezig ne veut plus vivre dans le vieux corps de ferme chargé de souvenirs de son compagnon décédé, et donne les clés à sa fille de 36 ans. Celle-ci débute une formation en maraîchage et décide d’en faire un lieu collectif, pour son réseau amical lyonnais, mais les visites sont ponctuelles.

Toutes les initiatives explorées se rejoignent sur le souhait de vivre en collectif féministe sans homme cisgenre en milieu rural.

À la même période, Maya arrive dans le coin pour rejoindre l’éco-lieu de son frère en construction. Les deux lesbiennes finissent par se rencontrer, et la seconde emménage chez la première. Chacune possède son espace personnel : Maya dort dans la grange, et Sezig dans un mobile-home. Elles vendent quelques légumes et un peu de pain, mais elles subsistent surtout grâce au RSA de Sezik et au petit héritage que Maya a reçu suite au décès de sa mère.

Enfin, Constance Rimlinger construit la « configuration holistique intégrationniste ». En France, des lesbiennes et queers valorisent moins leur appartenance identitaire et féministe que la dimension écologiste de leur mode de vie, proche de la terre et déployé dans des collectifs mixtes, caractérisé par une alimentation saine cultivée chez soi, la médecine alternative et l’exploration de la parentalité positive.

C’est le cas de la Ferme des Roches, en Charente, qui met en œuvre plusieurs activités de permaculture, et des Jardins de Colette à la lisière de l’Indre et de la Creuse. Ces derniers sont tenus par Margaret, qui a quitté l’Angleterre il y a trente ans pour s’installer dans ce hameau. Durant ses études, elle réalise qu’elle ne veut pas d’un emploi salarié et qu’elle souhaite travailler au grand air. Son diplôme en poche, elle part voyager avec sa compagne de l’époque. Son père, ingénieur civil, accepte de lui prêter de l’argent et, célibataire, elle se lance seule dans la recherche d’une terre : elle se rend en Creuse, le foncier y étant peu cher et les terres supposément peu polluées. Elle s’installe et fonde les Jardins de Colette en 1990, en référence à l’écrivaine qu’elle estime. Elle tire ses revenus de l’accueil de stages artistiques et de bien-être, et de la vente de sirops, tisanes et autres produits qu’elle produit à partir de ses plantations en permaculture.

Par contraste, la ferme des Roches est un projet de couple : celui de Vanessa et Charlie, deux trentenaires ayant acheté une vielle ferme charentaise à rénover en 2015. Iels y développent maintenant des activités mêlant permaculture, thérapie et écoconstruction.

Vivre et vieillir en féministe rurale

Toutes les initiatives explorées se rejoignent sur le souhait de vivre en collectif féministe sans homme cisgenre en milieu rural. En effet, les lieux de vie créés constituent un « refuge » et un « espace de mise à l’abri » pour ces « personnes affectées par le système patriarcal, que ce soit en tant que femme ou en tant que personnes ayant une identité minoritaire17 ».

La « configuration différentialiste séparatiste » met particulièrement l’accent sur cette hospitalité à l’égard de celles qui sont menacées, psychologiquement et/ou physiquement, par les oppressions de genre et de sexualité. C’est par exemple le cas de plusieurs femmes des communautés We’Mon Land et Earthspirit, qui s’y sont réfugiées pour quitter des conjoints violents ou des pères incestueux.

Par ailleurs, ces écoféministes prennent la clé des champs en s’émancipant du couple hétérosexuel monogame et de la famille nucléaire, qui constituent les principales armes du patriarcat pour les féministes matérialistes18, et du capitalisme pour les féministes de la subsistance19. Il s’agit donc de repenser les liens amoureux, en laissant libre cours à des expériences polyamoureuses et en essayant de maintenir des relations saines, voire amicales, avec des anciennes amantes.

Les écoféministes des campagnes cherchent également à « échapper à la vision masculine » en s’offrant « un espace de vie et d’expérimentation préservé de regards qui jaugent, évaluent, sexualisent et, in fine, dépossèdent20 ». Pour cela, ces personnes renversent les normes de genre et la dichotomie entre le féminin et le masculin, par des transgressions vestimentaires et corporelles – ne pas s’épiler, ne pas porter de soutien-gorge tout en étant assignée au genre féminin –, et subvertissent la division sexuée du travail. Iels apprennent à manier des outils, en faisant les travaux par elleux-mêmes ou en organisant des chantiers collectifs sans homme cisgenre.

Faire ensemble permet d’expérimenter de nouvelles manières de travailler, de s’aimer, d’éduquer des enfants, tout en incarnant des sources d’inspiration pour celleux encore inséré·e·s dans la société dominante.

À la ferme des Paresseuses, Constance Rimlinger assiste à un chantier en non-mixité « meufs trans gouines » ayant pour ambition de pailler le potager et de préparer des semis. Joyce, l’un·e des participant·e·s, lui explique que le fait qu’il n’y ait pas d’hommes cisgenres qui, sinon, « essaient de porter toutes les choses lourdes ou de faire toutes les tâches physiques », lui offre « l’opportunité d’essayer ces choses et d’apprendre21 ».

Margaret, des Jardins de Colette, raconte également à la chercheuse la manière dont elle a enseigné à une visiteuse à se servir d’une tronçonneuse, alors que son conjoint n’adoptait aucune posture pédagogue, ce qui lui a permis de sortir momentanément du rôle et des activités associés à son genre.

Ce « climat propice à l’apprentissage22 » favorise ainsi l’acquisition de nouvelles compétences et la confiance en soi, dans le bricolage comme aux champs. L’accent est mis sur le faire : faire ensemble permet de confronter ses peurs et d’expérimenter de nouvelles manières de travailler, de s’aimer, d’éduquer des enfants, tout en incarnant des sources d’inspiration pour celleux encore inséré·e·s dans la société dominante. Il s’agit en effet de faire essaimer ces initiatives parmi celleux qui seraient susceptibles de pouvoir les rejoindre, par des œuvres artistiques, ou bien par le biais de sociabilités urbaines qui restent importantes pour les membres de la « configuration queer intersectionnelle ».

Lire aussi sur Terrestres : Geneviève Azam, « Penser et agir depuis la subsistance : une perspective écoféministe », mai 2023.

Les modes de vie écoféministes ruraux sont orientés vers la subsistance, soit la réponse à ses propres besoins et à ceux du collectif par des activités productives, sans recourir à la sphère marchande et sans chercher le profit économique. Chez Maya et Sezik de la ferme des Paresseuses, par exemple, les productions de fruits, de légumes et de pain « sont avant tout destiné[es] à l’autoconsommation par les habitantes et les visiteuses », et permettent – en second lieu – « de dégager quelques revenus23 ».

Les écoféministes plantent et récoltent, élèvent des animaux (non pour les consommer mais pour leur aide au travail des champs), cuisinent, font leur bois, récupèrent des denrées alimentaires et des matériaux, construisent et rénovent leurs lieux de vie. Ces espaces domestiques, élargis aux terrains, jardins, champs et forêts alentours, octroient une sécurité matérielle aux féministes des champs, qui sont propriétaires de leurs lieux de vie. Cette sécurité peut même s’étendre à d’autres collectifs féministes, lorsqu’il s’agit par exemple de stocker le matériel encombrant de militant·e·s urbain·e·s.

Ce travail de subsistance s’adosse à la remise en question de la place prépondérante du travail rémunéré – souvent salarié – dans les quotidiens. Si Constance Rimlinger ne documente pas précisément les revenus qui permettent à ces écoféministes de subvenir à leurs besoins – d’autant plus que leurs projets professionnels ne sont pas élaborés pour être rentables –, on comprend qu’elles vivent avec le peu d’argent que procurent les minimas sociaux et/ou la vente d’une partie de leur production.

Les féministes des champs sont mu·e·s par le souhait de « minimiser leur part dans le désastre écologique et de montrer qu’un autre quotidien est possible ».

Les lieux étant généralement hérités ou achetés en collectif sans recours au crédit, diminuer leur consommation leur permet de réduire leur temps de travail contre rémunération. La recherche d’émancipation et la réappropriation de son travail – rejet de la subordination, polyactivité – et de son temps, ralenti et calqué sur les rythmes naturels à l’image de la ferme des « Paresseuses » présentée dans l’ouvrage, s’appuient sur des expérimentations incessantes. Le quotidien de Vanessa, 31 ans, habitante de la ferme des Roches, s’articule ainsi entre activités rémunératrices liées à un travail indépendant (consultations ayurvédiques), activités de subsistance, et activités à la frontière entre les deux – plantation d’arbres ou élaboration de confitures et de conserves pour l’auto-consommation et la vente commerciale.

La permaculture et la biodynamie, particulièrement mises en œuvre dans les lieux appartenant à la configuration « holistique intégrationniste », reflètent les tentatives et recommencements au cœur des modes de vie écoféministes. À la ferme des Roches ou à Moulin Coz, un calendrier lunaire est consulté afin de déterminer le programme au jardin des jours à venir. Dans les Jardins de Colette, Margaret se décrit comme une personne qui « crée et dessine des jardins » : on y trouve un potager en forme d’étoile, ou encore un labyrinthe de pierres qui symbolise « la vie où l’on avance, malgré les détours24 ».

Ce sont en effet dans les trois initiatives françaises qui composent cette configuration – le Moulin Coz, les Jardins de Colette et la ferme des Roches – que s’expérimente de la manière la plus aboutie un mode de vie écologique décroissant « où les logiques du salariat et de la consommation sont déconstruites25 ». De la construction des habitats en terre-paille à l’alimentation locale végétarienne voire végétalienne, en passant par la mise en place de toilettes sèches, la récupération de nourriture, d’eau et d’objets, le bricolage, et la présence d’une éolienne : les féministes des champs sont mu·e·s par le souhait de « minimiser leur part dans le désastre écologique et de montrer qu’un autre quotidien est possible26 ».

À Moulin Coz, par exemple, l’ensemble du bâti est constitué d’habitats légers – caravanes, cabanes, roulottes. Le seul bâtiment en dur est une yourte construite grâce à une ossature en bois, isolée avec un mélange terre-paille et chauffée grâce à un poêle à bois, et on y trouve des toilettes sèches. Six panneaux solaires et une éolienne fournissent une grande partie de l’énergie domestique, et de grandes cuves accueillent l’eau de pluie. La récupération et le bricolage sont privilégiés.

Les positionnements des écoféministes font écho aux éthiques du care : elles cherchent à « maintenir », « perpétuer » et « réparer ».

En outre, ces engagements féministes et écologistes ruraux sont uniformément caractérisés par le soin à l’égard de l’environnement – de la terre, des animaux, des plantes. Vivre sur un lieu rural à soi, c’est le protéger de l’exploitation agricole intensive en limitant les pressions productives qui y sont exercées. C’est également préserver les semences que l’on récupère d’une année à l’autre et qui assurent le renouvellement, voire l’enrichissement, de la biodiversité. C’est enfin « vivre avec les animaux27 » qui, avec les plantes, constituent des « espèces compagnes28 » avec lesquelles ces écoféministes cohabitent, et qui nécessitent de l’attention.

À Moulin Coz, Simone valorise beaucoup la « nature » et la « diversité » des fruits et légumes qui existent – « petites », « gros », « tordus », « de toutes les couleurs29 ». A We’Moon Land, Vicki, 70 ans, dispose des coupelles d’eau destinées aux insectes et aux petits animaux lors des périodes de fortes chaleurs. L’herbe y est fauchée de manière irrégulière afin de laisser des abris et des couloirs aux animaux. À Moulin Coz, Morgane s’attarde sur le comportement de chacune des truies, qu’elle nomme – Séraphine et Philomène – et admire leur intelligence.

Bien que ces écoféministes ne s’en réclament pas, leurs positionnements font écho aux éthiques du care : elles cherchent à « maintenir », « perpétuer » et « réparer30 » leur monde. C’est ainsi un engagement politique discret et quotidien du « moindre geste31 » qu’expérimentent ces féministes rurales, à distance des « formes les plus instituées de l’engagement32 », a fortiori urbaines, et que seule l’immersion ethnographique au sein des alternatives rurales mise en œuvre dans cette enquête est en mesure de saisir.

Lutter contre une pluralité de rapports de pouvoir ?

Les féministes des champs cherchent à lutter contre les rapports de pouvoir, essentiellement de genre et à l’égard de l’environnement, mais aussi contre le racisme, le colonialisme, le validisme et la transphobie pour celleux qui appartiennent à la configuration « queer intersectionnelle » et reconnaissent l’intersection des discriminations systémiques. Ces positionnements peuvent cependant dissimuler la reproduction de rapports de pouvoir à l’intérieur, comme à l’extérieur, de ces lieux de vie.

D’une part, comme le souligne Constance Rimlinger, ces collectifs sont principalement composés de femmes et minorités de genre blanches, issues des classes moyennes-supérieures et diplômées. Si des pistes sont ouvertes au sein de certains lieux, comme la possibilité d’instituer une propriété collective ou de mettre en commun les ressources, les femmes et queers racisé·e·s, souvent précaires au vu de l’entrelacement des enjeux de race et de classe, ont moins de chance de venir s’installer dans ces lieux. Ces rapports de pouvoir sont relativement impensés à l’échelle de ces initiatives, essentiellement centrées sur le rejet de l’hétéropatriarcat.

Lire aussi sur Terrestres : Héloïse Prévost, « Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme », décembre 2023.

De même, les initiatives relevant de la « configuration différentialiste séparatiste » reposent sur l’exclusion des personnes trans, et donc sur une transphobie en acte, questionnée par les habitantes, mais toujours à l’œuvre au moment de l’enquête. Par ailleurs, plusieurs de ces collectifs sont fondés sur l’accueil de volontaires (wwoofers), ce qui soulève la question du travail gratuit et d’une certaine forme de domination économique lorsque les hôtes doivent travailler pour participer à construire et améliorer un lieu qu’iels ne possèdent pas et sur lequel iels ne sont pas amené·e·s à vivre sur le long terme.

Se retrouver entre personnes minorisées peut cependant entraîner le rejet de celles et ceux qui n’auraient pas les codes symboliques ou les ressources matérielles adéquats pour rejoindre ces expériences.

D’autre, part, ces lieux de vie à l’abri de la domination patriarcale peuvent se transformer en « entre-soi33 ». C’est particulièrement le cas des initiatives appartenant aux configurations « différentialiste séparatiste » et « queer intersectionnelle » qui n’investissent pas, ou peu, les relations avec leur voisinage, et sont peu ancrées localement. À partir de ces constats posés par la chercheuse, on peut alors se demander si ces initiatives, si attentives à l’abolition des rapports de pouvoir en leur sein, ne participent pas à reproduire des rapports de classe dans leur espace social localisé34.

En effet, le souhait, légitime, de se retrouver entre personnes minorisées peut entraîner le rejet, involontaire ou par souci de distinction, de celles et ceux qui n’auraient pas les codes symboliques ou les ressources matérielles adéquats pour rejoindre ces expériences, même lorsqu’elles sont géographiquement très proches.

Constance Rimlinger souligne bien la tension inhérente à certaines initiatives, entre la volonté de faire essaimer ses idées et sa démarche en assumant une présence locale, et celle de cultiver un entre-soi féministe et protecteur. Les contacts réduits avec la population locale, appartenant souvent aux classes populaires, se fondent davantage sur des préjugés que sur des actes concrets, car il est bien stipulé qu’aucune des personnes rencontrées n’a jamais « subi d’acte d’intimidation, de menace ou de violence35 » de la part du voisinage.

En contraste avec les deux premières, la configuration « holistique intégrationniste » se fonde sur un fort ancrage local. Celui-ci s’incarne dans une multitude d’échanges non marchands – trocs, prêts, dons – entre personnes ouvertement engagées dans la cause écologiste – néo-paysan·ne·s, associations permacoles, AMAP, réseau d’agriculteurs et agricultrices bio –, davantage qu’avec les gens du coin. C’est le cas de Margaret des Jardins de Colette : arrivée sans connaître personne sur place il y a plus de trente ans, elle est désormais fortement ancrée localement dans un petit groupe informel d’entraide composé d « néoruraux ». C’est également le cas de Vanessa et Charlie de la ferme des Roches, qui, doté·e·s d’un capital culturel élevé et d’un capital militant constitué en milieu urbain, ont cherché à s’intégrer localement, en nouant notamment des liens amicaux avec des jeunes « néoruraux » du coin.

Ces modes de vie sont doublement marginalisés : parce qu’en milieu rural et parce que portés par des femmes et des minorités de genre.

On retrouve alors une tendance déjà mise en exergue par des travaux de sociologie rurale : l’engagement écologiste de personnes économiquement et/ou culturellement bien dotées peut participer à l’entretien d’un entre-soi petit-bourgeois36, a fortiori quand il se mêle à un engagement féministe d’origine urbaine adossé à une culture politique.