Abonnés Hebdo Articles

12.11.2025 à 11:59

Inspirations #114

L'Autre Quotidien

Texte intégral (750 mots)

Ivan Kardashev - Matter and Time

L’air du temps

Kaleema - Nómada

Le haïku de tête

Je marche

dans un jardin de braises fraîches

sous leur abri de feuilles

un charbon ardent sur la bouche

Philippe Jaccottet

L'éternel proverbe

Le temps détruit tout ce qui est fait ; et la langue, tout ce qui est à faire.

Proverbe flamand

Les mots qui parlent

J'ai étouffé un cri, j'ai souhaité l'aide de Dieu,

je suis sorti en courant,

je suis revenu sur mes pas,

j'ai tourné en rond dans la chambre,

trop seul à aimer ou à ne plus aimer,

souffrant,

souffrant de l'insuffisance déplorable de mon être

à connaître cet événement.

Marguerite Duras, Le ravissement de Lol V. Stein

D. W. Griffith's The Musketeers of Pig Alley, 1912

11.11.2025 à 11:59

On aime #116

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1005 mots)

L’image 1

À travers des images saisissantes et saturées, Victoria Ruiz exprime sa fascination pour la nature, la danse, la spiritualité et la religion africaine diasporique. Voir notre article.

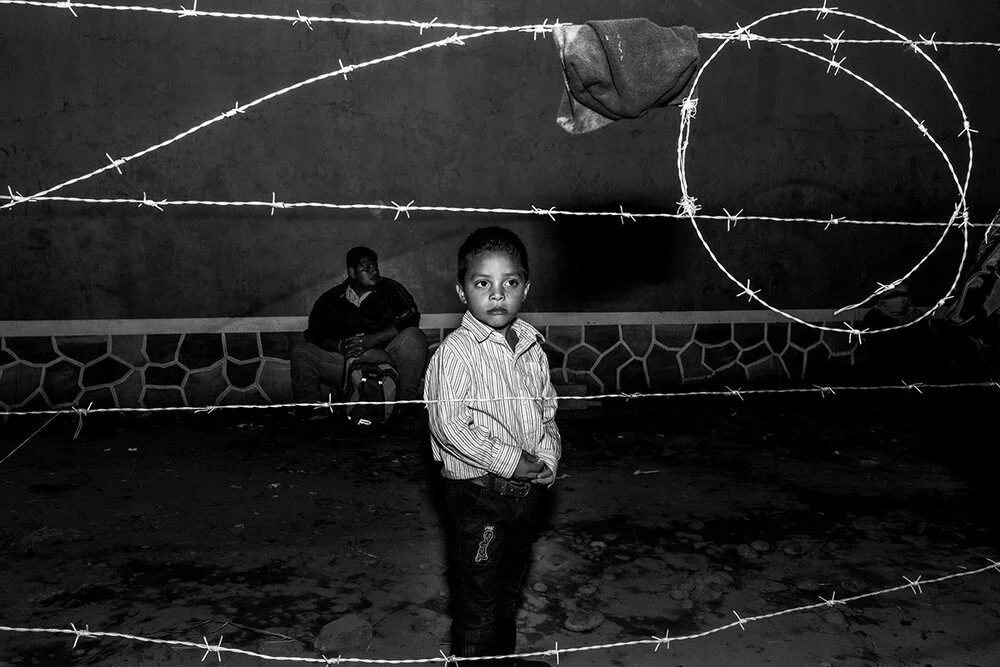

L'image 2

La Caravana Del Diablo by Ada Luisa Trillo. José, janvier 2020, Après avoir dormi dans un terrain vague près de la frontière entre le Guatemala et le Mexique, José, un enfant migrant de 6 ans voyageant avec son père depuis le Honduras, attend patiemment à 3 heures du matin pour recommencer son voyage et traverser la frontière vers le Mexique par la rivière Suchiate. Deux jours auparavant, la Caravane a tenté de traverser le territoire mexicain par la rivière Suchiate, et la Garde nationale mexicaine portant des fusils semi-automatiques s'est mobilisée, essayant de cibler les groupes et de détenir des personnes là où ils le pouvaient. Il y a eu des poussées et des luttes pour persuader les migrants de ne pas traverser illégalement. De nombreux migrants ont été appréhendés à la rivière ; d'autres, comme José et son père, se sont échappés.

L'air du temps

Tony Allen - One In A Million

Le haïku de dés

Dans mon bol de fer

En guise d’aumône

La grêle.

Taneda Santoka

L'éternel proverbe

Si travailler c’était bien, les riches travailleraient depuis longtemps. (Si travay té bon bagay, moun rich la pran’l lontan)

Proverbe haïtien

Les mots qui parlent

Celui qui écrit son histoire hérite la terre des mots.

Et possède le sens,

Entièrement.

Mahmoud Darwich

11.11.2025 à 09:55

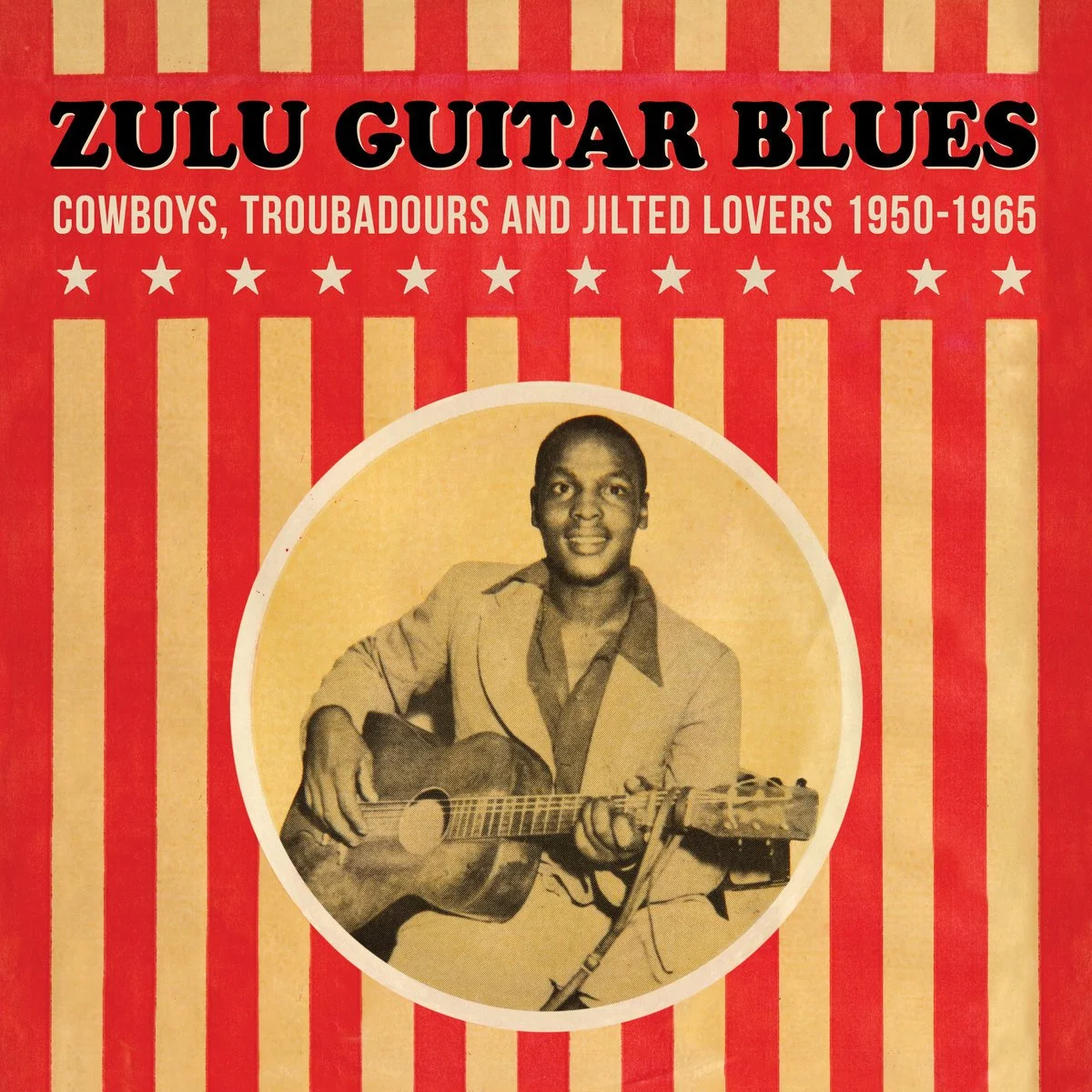

Zulu Guitar blues, oui mais à part Ted !

L'Autre Quotidien

Texte intégral (807 mots)

Au moment où un tas de crétins issus des trois religions monothéistes voudraient vous seriner qu’en dehors d’eux - et une obéissance stricte à leurs desiderata passéistes - , votre vie n’a aucune autre valeur que celle qu’ils veulent bien leur attribuer ; il est temps de venir réécouter le blues de l’Afrique du Sud à l’heure de l’apartheid. Ce que cette compilation fournie du label Matsuli Music vous offre à grands coups de cordes souvent aigrelettes. Des histoires qui en racontent de toutes autres que celles audibles à la première écoute.

Sans cette compilation de chansons sauvées et magistralement restaurées à partir de rares disques 78 tours en gomme-laque, peu de gens pourraient imaginer la beauté et la diversité des racines de la musique zouloue à la guitare qui ont émergé entre 1950 et 1965. Des conteurs et des musiciens de talent s'approprient des personnages hors-la-loi, réutilisent la country, la musique western, hawaïenne et d'autres styles pour élargir et remettre en question notre conception de la « guitare zouloue ». A jouer pour déjouer le carcan.

Vingt-cinq chansons (18 sur vinyle) nous plongent dans les profondeurs de l'expérience des migrants. Les traductions dans les notes de pochette nous offrent un aperçu de la combativité, de la mélancolie et du chagrin, le tout teinté du paternalisme qui encadrait la vie des chanteurs sous le joug de l'apartheid.

Le courant sous-jacent du mbaqanga dans de nombreuses chansons subvertit l'esprit vagabond de la musique country et western en une fugacité chargée de nostalgie. Quelque chose d'irrémédiablement perdu a poussé à un mélange d'idées et de cultures pour donner un sens à travers des actes ingrats de divination musicale. Sans le vouloir, ils ont été propulsés dans le rôle d'anti-héros, où déjouer la concurrence pour les amants est aussi important que d'échapper aux Black Jacks (les policiers municipaux de l'apartheid) et à leurs informateurs. Un peu à la manière du “Dancin in the Streets” de Marvin Gaye chanté par Martha & the Vendellas, qui servait de bande son aux manifestations pour les droits civiques aux USA à la même période.

Compte tenu de la période de répression politique dont cette musique est issue, on peut supposer que la spécificité de la narration a largement contribué à échapper à la censure. Mais même lorsque les mots sont absents, l'expression musicale suggère un arc narratif.

La plupart des bandes originales ayant été délibérément détruites ou perdues, les techniques modernes de transcription et de restauration à partir des disques shellac originaux permettent de restituer le son original avec une clarté sans doute inégalée. Et comme il n’y pas de clips, on vous laisse juste avec le son; histoire de vous vous refaire vous-même l’histoire que voudrez poser sur ces sons. Enjoy !

Jean-Pierre Simard, le 11/11/2025

Various Artists - Zulu Guitar Blues, Cowboys, Troubadours & Jilted Lovers - Matsuli Music

10.11.2025 à 19:52

Des flirts virtuels avec des fiancées imaginaires ou comment se vivent les amours artificiels au Japon par Agnès Giard

L'Autre Quotidien

Texte intégral (2672 mots)

Les partenaires artificiels sont-ils des «solutions innovantes» au «problème de la solitude» ? Alors que les technologies de l'empathie se développent (servies par un discours marketing fallacieux), le Japon se peuple de présences aimantes qui fournissent la matière d’un jeu à grande échelle. Ce jeu consiste à faire comme si les créatures imaginaires étaient non pas des instruments au service de l’humain mais des êtres surnaturels à chérir, voire à vénérer, afin que se manifeste leur puissance opérative. Comme le montre Agnès Giard, il s'agit de prendre au sérieux ce jeu qui, renversant le paradigme utilitariste, procède d'une volonté de «croire» en l'existence d'une dimension parallèle .

Les Amours artificielles au Japon

Au Japon, le nombre de mariages n’a jamais été aussi bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Par contraste, un nombre croissant d'hommes et, surtout, de femmes se mettent en couple avec des partenaires fictifs dans le cadre de mises en scène visant à brouiller les frontières qui séparent le jeu du réel.

Comment comprendre ce phénomène ? Depuis l’explosion de la bulle économique dans les années 1990, il est devenu difficile de fonder un foyer. Acculées au célibat ou forcées de souscrire à un modèle matrimonial périmé, des millions de personnes tentent de trouver le bonheur dans les bras d’êtres venus de la « Deuxième Dimension » (ni-jigen), c’est-à-dire de la fiction. Le mouvement rassemble une frange croissante de la population qui, pour faire face au stigmate, détourne les rituels et le vocabulaire du sacré afin de rendre un culte aux personnages. Pèlerinages, cérémonies d’invocation, autels portatifs, collecte d’icônes, offrandes, funérailles : l’ouvrage se penche sur toutes les formes de religiosité développées au sein de cette contre-culture, afin de révéler l’ampleur d’un phénomène aux allures d’holocauste symbolique.

Les nouvelles générations brûlent leur navire. Elles se vouent à l’amour pour les personnages, dans l'espoir non seulement d'atteindre le bonheur (même le plus illusoire en apparence) mais de changer le système en proposant, depuis les marges, des systèmes de valeur plus « désirables » et d'autres manières d'être au monde.

Pour matérialiser sa bien-aimée à taille humaine, Kondō Akihiko s’est procuré un corps de love doll et a fait faire une tête par un artiste spécialisé.

Ce livre porte sur les liens amoureux que des humains nouent avec des personnages.

Au Japon, un nombre croissant d’hommes et de femmes se mettent en couple avec des fiancées virtuelles ou des petits copains fictifs dans le cadre de mises en scène visant à brouiller les frontières qui séparent le jeu du réel. Le mouvement rassemble des gens qui, vivant seuls et sans enfants, sont jugés responsables de la dénatalité et, à terme, de l’effondrement du pays. On les accuse de causer de la chute à venir du système. Pour faire face au stigmate, cette frange de la population emprunte aux rituels religieux ses pratiques et son vocabulaire afin de rendre un culte aux personnages. Pèlerinages, cérémonies d’invocation, autels portatifs, adoration d’icônes, dépenses somptuaires nommées «offrandes», rituels de dévotion : l’ouvrage se penchera sur toutes les formes de religiosité développées par cette contre-culture, afin de révéler l’ampleur du phénomène mais surtout sa dimension quelque peu théâtrale d’holocauste symbolique.

Les nouvelles générations se vouent à l’amour pour les personnages, de façon spectaculaire (en se dépensant tout entières). A quoi bon faire des économies puisqu’on n’aura pas d’enfant ? Plutôt que de se battre pour un système qui dysfonctionne, la stratégie consiste à proposer, via les personnages, de nouveaux standards de vie à deux et de nouvelles formes de relation homme-femme.

L’artiste Wataboku met en scène une jeune fille nommée Sai, inventée sur le modèle de celle à qui, lycéen, il n’a jamais osé se déclarer.

Après cette introduction conséquente proposée par l’autrice (même) qui risque de vous ouvrir à des abîmes de perplexité, nous vous proposons de la retrouver en interview la semaine prochaine, pour tenter de comprendre ce que le virtuel peut avoir de tentant, comme paravent ou simulacre à la vie privée ( mais de quoi ? ) On vous laisse sur votre faim , et avec l’occasion de subir un vrai choc culturel. See ya next week !

Agnès Giard éditée par Jean-Pierre Simard, le 11/11/2025

Agnès Giard - Les amours artificiels au Japon, flirts virtuels et fiancées imaginaires - éditions Albin Michel

10.11.2025 à 18:47

Les contrastes de Photo Days 2025

L'Autre Quotidien

Texte intégral (7692 mots)

« Vous n’échapperez pas à la photo » est le slogan de l’édition 2025 de Photo Days en Novembre. Et, effectivement on y parcourra peut-être 88 expositions, 44 rendez-vous, 120 visites guidées et plus de 180 artistes exposés grâce à de nombreux partenaires, privés comme institutionnels.

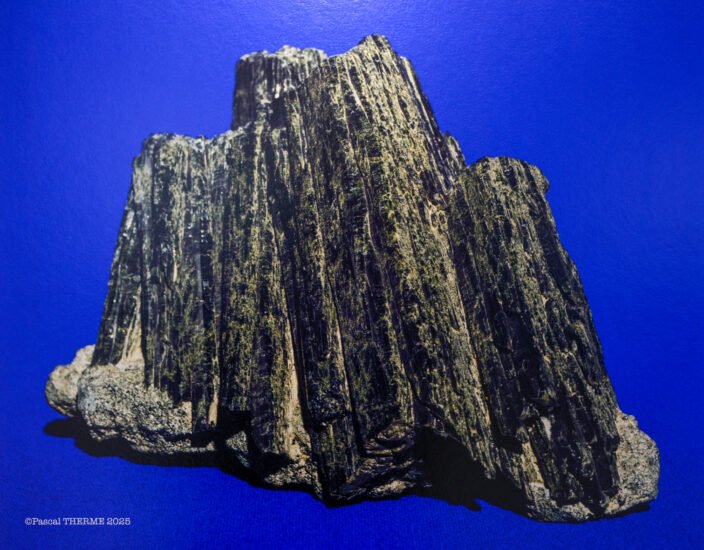

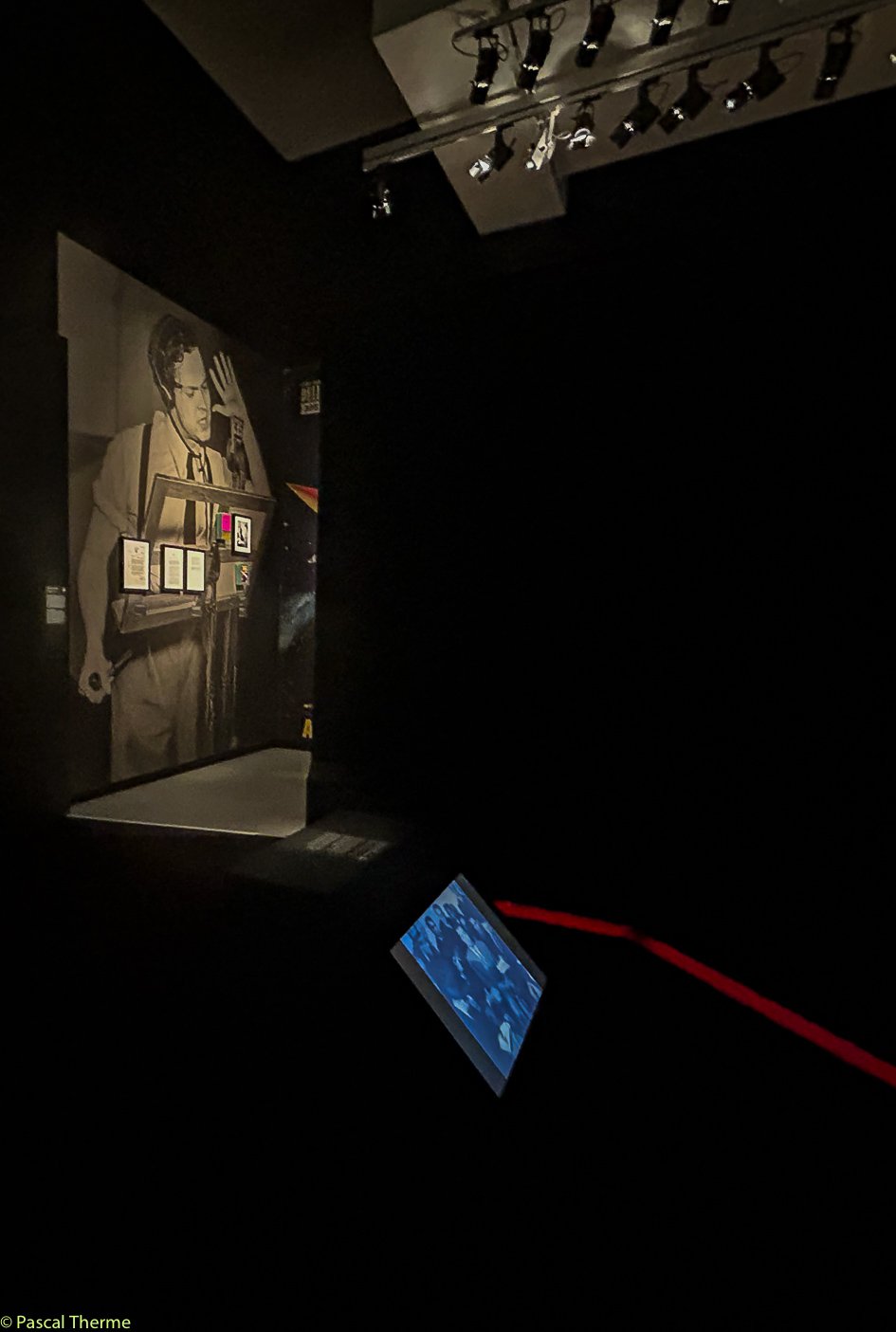

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025

Emmanuelle de l’Ecotais, docteur en Histoire de l’art, spécialiste internationale de l’œuvre de Man Ray, secondée par une équipe conséquente dont Camille Gajate, dirige le festival Photo Days, depuis 2020, date de sa création. Le festival Photo Days fédère chaque année en novembre musées, institutions culturelles, galeries, fondations, foires et festivals.

On peut constater par l’usage des superlatifs employés que le festival se pense comme un agent puissant du paysage culturel actuel, toujours dynamique. C’est d’ailleurs ce que prouve cette 6e édition, qui s’adjoint six nouveaux lieux d’exposition, la Sorbonne Artgallery et la Rotonde Balzac de la Fondation des Artistes, le cinéma Le Louxor, le Studio Harcourt, la Chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière, et L’École des Arts Joailliers. Les valeurs du Festival sont en tout point dans le vent et remarquables, respect de la parité et mixité, défense de la scène artistique française, productions locales et écologiques, politique éditoriale soutenue par la fondation Antoine de Galber, nombre conséquent d’artistes exposés depuis sa création… dont Bernard Plossu, Jane & Louise Wilson, Anaïs Tondeur, Valérie Belin, Nancy Wilson-Pajic, Yann Toma, Georges Rousse, Véronique Ellena, Sophie Hatier, Juliette Agnel….

Tout le programme sur https://photodays.paris/

C’est le cas précisément pour cette sixième édition de, entre autres, Paolo Ventura, promenade de nuit à la Rotonde Balzac, Juliette Agnel, La susceptibilité des roches à l’école des Arts Joailliers, exposition qui se tient au Rez de chaussée de l’Hôtel de Mercy-Argenteau où se tient Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, dans une résonance revendiquée par les deux expositions, mais est-ce si certain?

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025

Exposition « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois

À L’École des Arts Joailliers Hôtel de Mercy-Argenteau, Paris.

« L’École des Arts Joailliers, en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, présente à partir du 6 novembre 2025 une rétrospective dédiée à la collection du grand écrivain français du XXe siècle Roger Caillois. L’exposition « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois » plonge dans cette relation intime de l’écrivain au monde minéral. À travers près de 200 spécimens issus de sa collection, dont de nombreuses pièces sont montrées pour la première fois, le parcours révèle la richesse de la pensée de Roger Caillois en faisant dialoguer les pierres et ses écrits. » DP

Il m’ a semblé que les pierres dansaient dans les vitrines comme des objets célestes en orbite autour de cette terre que Roger Caillois célèbre comme cette Terre Mère, généreuse, terre du Vivant et dans cette expérience de lévitation, j’ai cru entendre lointainement cet écho du chant des pierres au creux de la terre, dans la lente progression du temps. Ouvrir les yeux, écouter, entendre, lire les mots de Caillois, pour découvrir qu’il s’agit tout autant ici, d’une exposition de minéraux, aussi magnifiques soient-ils que de la conversation audacieuse et singulière à laquelle Roger Caillois convie ses hôtes en les introduisant à cette poétique ensorcelante et lumineuse d’un émerveillement permanent dont cette collection est un témoignage précieux, un passage de témoin, une expérience au creux et au sein de la matière vivante.

Les Pierres et les mots, les idées, les concepts joueront donc à voyager au sein de cette intimité rêvée en laquelle se nidifie le rêve porté par ce chant des pierres aux noms des matières, agates, dendrites, pyrites, quartz, béryl, jaspes, aux noms de pays et d’histoire, pierre de Chine, pierres de l’antiquité, pierres du jardin cosmique. Nombreux seront les amateurs de pierres étranges, de pierres singulières, à pouvoir s’émerveiller des pierres qui enferment un secret aussi vieux que le temps et dont le visiteur est un dépositaire de quelques minutes, inversant ce ciel des comètes où se vit la trace de leur fulgurent passage. Ainsi se trouver en présence de ces pierres autorise à se plonger dans le miroir d’un temps géologique anti-historique, dans une appréhension de l’Immémorial et de trouver en ses formes particulières, en ses couleurs, en ses aspérités, tout un travail d’orfèvrerie réalisé par un temps qui échappe à la conscience et dont l’image est un oiseau au cœur battant qui dort au creux d’une montagne, dans sa fragilité poreuse et pourtant solide, en cette eau de la pierre qui éclaire et qui chante.

Encore faut-il pouvoir imager ce travail des millénaires, des millions d’années que ce bijou venu à paraitre au regard est enfin remonté des profondeurs, dans un voyage fait de pressions mécaniques, de chaleurs intenses, de purifications, d’anoblissements et de ferveurs, même si ces chants sous la lune sont parfois, dans certaines civilisations anciennes, un secret de la naissance du monde, une cosmogénèse, c’est-à-dire un univers évolutif et convergent, où Dieu se révèle d’abord comme l’avenir absolu, à travers un seuil d’extase; lire ici que la Nature est en tout point l’Origine et que les pierres semblent douées d’une vie propre, évolutive, qu’elles se réparent…tout au long de leur longue vie, qu’elles se transforment.

« Une sorte de réflexe pousse le savant à tenir pour sacrilège, pour scandaleux, pour délirant, de comparer, par exemple, la cicatrisation des tissus suivants et celle des cristaux. Cependant, il est de fait que les cristaux comme les organismes reconstitue, leur partie mutilées, accidentellement, et que la région lésée bénéficie d’un surcroît d’activité régénératrice, qui tend à compenser le dommage, le déséquilibre, la dissymétrie créé par la blessure.… Je sais, comme tout le monde, l’abîme, qui sépare la matière inerte de la matière vivante. Mais j’imagine aussi que l’une, et l’autre pourraient présenter des propriétés communes, tendant à rétablir l’intégrité de leurs structures, qu’il s’agisse de matière inerte ou vivante. » Cartouche de l’exposition.

Deux approches se dissocient sur la forme et sur le fond, partant de la même intention de rendre compte des correspondances entre certaines pierres, gemmes. Si l’écriture de Roger Caillois, ô combien étoilée, révèle ce que la psyché humaine doit au merveilleux de notre attachement au monde des pierres, l’inertie de l’imaginaire poétique se construisant dans une relation humaniste, l’exposition qui lui est consacrée, magnifique en donne et la preuve et la ferveur. Ici deux cent pierres et gemmes sélectionnées, dans une exposition didactique, poétique, formidable réjouissent le visiteur, devenu courtois compagnon de Caillois en son esprit libre et joaillier.

Portfolio édité https://pascaltherme.com/portfolio/roger-caillois

LA SUSCEPTIBILITÉ DES ROCHES PAR JULIETTE AGNEL

Juliette Agnel a choisi de faire tout autrement. Elle a privilégié de soumettre un corpus de dix sept gemmes à un dispositif photographique type studio photo , fond de même couleur bleu pétrole, lumière globale sans ombre, procédé uniformisant, sans visiblement établir une rêverie poétique issue de la vibration du secret et de l’invisible chant qui couronne la puissance tellurique, stellaire des pierres. Un silence se fait , là, où tout est tu.

Dans cette imparité de traitements, dont l’absence de coupe des pierres à la susceptibilité dormante, comment révéler cette présence de l’invisible, pourtant fondamentale à en croire le texte de présentation de l’exposition, qui revendique un acte qui n’a pas lieu réellement, laisser le cœur écouter les palpitations du temps qui s’égraine dans la pierre, pouvoir y lire pourquoi cette ligne blanche, fortifie t -elle cette couronne noire par la veine ainsi échue dans la pierre même, tout chemin d’abondance faisant lectures des courses, des lignes aimantes, séduisantes, dans l’inertie du rêve habile à les porter. (description d’une coupe de pierre de Caillois) Le rêve habile est pénétrant, il voit le chemin du monde, il est aimant, amant, aimanté; le regard butte, la pierre reste opaque, le mystère n’est plus!

Ne fallait-il pas alors prendre avec soi, le secret en motif pour écouter au plus profond du silence, par l’après-midi d’un faune, dans la lumière courbe du jour, le décillement des yeux, pour lire en son secret, le chemin de lumière, ici prométhéen, là végétal, animal, toujours paysage… ne fallait-il pas alors aller à la rencontre du mystère, rendez-vous bien particulier pour voir, accéder, photographier ces présences qui ont grandi dans l’ombre épaisse et sous la terre, pour pouvoir en vivre instinctivement, la susceptibilité ordonnée et connaissable dans une reconnaissance mutuelle… l’établir par une autre photographie, sans doute en noir et blanc, afin que sourde ce que Rimbaud dit du jardin qui soudain s’illune, la présence poétique de la pierre en sa mystérieuse raison, en son magnétisme, dans sa magnitude. Il est des entreprises difficiles, quasi prométhéennes, qui sont aussi les forges du futur, la découverte des pôles.

Un voyage s’était fait entre la Géode de Pulpi, en Andalousie, dans la découverte de l’énergie apaisante, magnétique des cristaux de sérénité, prélevés dans la grotte aux parois translucides et les silex affleurant dans le jardin de sa maison à la campagne, voyages au centre d’une terre dont les portes avaient été franchies au Groenland, six années plus tôt, comme si Juliette avait établi avec ce monde silencieux et précieux des pierres, un voyage initiatique, chamanique dont l’ample mouvement vernien s’accomplissait dans un don, celui de d’une moisson bien étrange, une récolte des silex en son jardin comme un sel qui vient et qui affleure… Il y a dans cette aventure ce que la terre porte à la fois de ces rêveries de la volonté et de celles du repos, l’ombre portée de Jules Verne, un processus quasi magique digne du roman.

Cependant une grande frustration m’a étreint, sorti des lectures des pierres de Caillois, étais-je bien dans ce même enchantement à la présentation des photographies de Juliette…ou n’était-ce qu’un rendez-vous manqué, était-il aussi question pour Juliette d’approcher la capacité des pierres à générer des images, à s’épanouir en un processus anagogique, (élévation du point de vue, de l’âme vers les choses célestes) dans une forme de transfert aimable, reliant le processus du Vivant à tout un imaginaire, actif et pertinent, à un ordre secret du Monde, à une architecture où se répondent microcosme et macrocosme.

Sur le plan de l’intention, on ne pourrait en douter, sur le plan de la réalisation, le résultat semble beaucoup plus problématique; c’est sans doute ce que Marta Ponsa évoque dans son texte de présentation, cette incapacité humaine de percer les secrets qui sont cachés dans la pierre, alors qu’il est question aussi des forces mystiques et alchimiques contenues dans la matière. La seule présentation des pierres dans le dispositif de la photographe était-il en capacité d’approcher ce mysterium, ces mysteria, ces vérités supérieures révélées à la raison ou son propos était-il seulement de nous mettre en présence de celui-ci, via la photographie?

La Susceptibilité des Roches par Juliette Agnel… Dix sept photographies sur fond bleu semblent témoigner d’une difficulté à percevoir ces pierres photographiées devenues silencieuses, sans plus d’invisibilité active comme si un constat avait figé leur pouvoir d’émettre cette beauté particulière qui anime en profondeur leur mystère et les rend au delà de leur état actuel, témoin d’un travail qui remonte à la Création, au Cosmos, et, suprême conscience, dont elles sont parts actives et symboliques.

Les Pierres n’ont cessé d’enchanter les hommes depuis l’aube de l’humanité, c’est donc qu’elles ont ce pouvoir secret que Roger Caillois a distingué par ses textes littéraires et poétiques, en donnant une sensibilité élective, à travers un regard éluardien, assez universel à leur présence indéfectible , il écrit dans la préface de Pierres ed. nrf, poésie/Gallimard « je parle des pierres: algèbre, vertige et ordre, des pierres, hymnes et quinconces, des pierres dard et corolles, orée du songe, ferment et image.... »

Juliette Agnel la susceptibilité des roches. ÉCOLE DES ARTS JOAILLERS PARIS.

Ici, sur fond bleu, les pierres reposent dans cette photographie quasi objective, dans une uniformité de taille, (visiblement les différences , de taille et de poids, qui sont ce que la pierre est, ne sont pas prises en compte par la photographie) de lumière globale, sans qu’aucune lecture de l’identité de chacune ne soit a minima le lieu d’une approche singulière et poétique dans une lecture joyeuse, précise, enchantée, vibrante et vivante.

Pour ma part je n’ai pas vraiment compris pourquoi ce traitement uniformisant avait été nécessaire à l’expression de la photographe, étant peu habile à noter chaque correspondance éventuelle, à chaque interprétation possible, du rêve majeur afin que quelque chose du mystère, du vivant (tiens! alétheia…) puisse se dévoiler, se poétiser, en naître et que la photographie en soit dialectisée, que la photographe en soit plus éclairée, récipiendaire inspirée et active, face à l’Infini, l’Immémorial.

Et pourtant…! comment ne pas repenser à ses travaux précédents, à ce voyage dans la grotte d’Arcy sur Cure, aux étoiles, le poids de la terre, ?

je cite mon propos issu d’un article écrit à cette occasion: « je parle ici des arbres qui sont avec le ciel étoilé, les ferments de l’expérience photographique de Juliette Agnel. C’est en ces images, déjà périphériques, rapides, puis lentes, à la recherche des secrets de la nuit, de la nuit éveillée, de ce qui s’est dérobé au regard diurne pour apparaître sous ce jour différent, dans ce repos, cet abandon, ce sommeil, mais à la manière des surréalistes, le regard vivant, les yeux fertiles. »

La Susceptibilité des Roches, Juliette Agnel

On se souvient de la nuit talismanique des pharaons noirs, issue du Soudan, de ces pyramides à l’éternité sage, qui faisait le rêve déjà des romantiques, de ces Orients Nervaliens, présences de la nuit au fond des nuits, voyageant giboyeuses dans une sorte de rapport aimanté, quand le texte échappe, que l’image accorde …. ce, en quoi, tout se succède et s’ensuit dans le travail photographique de cet esprit qui va à l’enchantement. Tout alors songe à indexer aux étoiles ce poids de la Terre, comme un conte philosophique accordant l’expérience du monde au repos aigu de la nuit…et à ses chants, reliance des images qui en naissent, certitude, incertitude de ce qui fuit et révèle…adoubements d’aubes… »

Une continuité existe t -elle entre ce livre l’invisible et la présente exposition, j’écrivais à l’époque: « N’y a t-il pas chez Juliette ce désir de tutoyer l’infini, de dialoguer avec ces puissances augurales, pour pousser la porte de ce Sacré dont parle étrangement les Monts d’Arrée traversés de ces forces telluriques, cosmiques qui les ont préservés jusqu’à maintenant ?

Était-il question de servir ce rêve minéralogique, issu du romantisme allemand, Novalis, Schiller, caressé par Breton, encore mobile en ces temps de fureur et si présent dans les âmes des artistes, des poètes cherchants, au souffle marmoréen, dont cette exposition est aussi le témoignage….

….et plus qu’on ne serait tenu de le penser quand on retrouve dans cette définition des qualités précises qui font l’amant éprouvé; l’ amant de la nature, défini ici, en ces disciples à Saïs, pour faire unanimité, Novalis écrit « Un long et infatigable commerce, une libre et sage contemplation, l’attention portée aux moindres signes et aux moindres indices, une vie interne de poète, des sens exercés, une âme pieuse et simple, voilà les choses essentiellement reprises du véritable amant de la Nature, et sans lesquelles nul ne verra prospérer son désir. » Les Disciples à Saïs.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.

L’AVENTURE DE PAOLO VENTURA, PROMENADE DE NUIT, carte blanche de Photo Days.

Depuis 2020, Photo Days organise avec la Fondation des Artistes des expositions photographiques au sein de la Rotonde Balzac, un lieu chargé d’histoire situé dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild. Après rénovations au gout d’un orientalisme séduisant la Rotonde Balzac, accueille cette exposition dans une intimité et une proximité charmante. Ré-édité chaque année Photo Days programme un artiste en ce lieu, ici, Paolo Ventura expose une petite série d’images entre négatif et positif noir et blanc faisant dialoguer » fiction, mémoire et architecture, dans une mise en scène délicatement fantastique. » DP

Plus d’informations : www.fondationdesartistes.fr

Présentation du travail de Paolo Ventura et propos de l’artiste suite à cette présentation in Vivo par Alain Sayag, à la rotonde Balzac.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.

On pourrait également commenter ce qui anime le processus de production, réalisé avec un smart phone, de jour à travers une déambulation, à la lecture de ce Paris haussmanien, ce Paris de Baudelaire et de Balzac, des salons littéraires, cadre historique de ce XIX ème siècle si riche, si bruissant de cette fureur romantique des Happy Fiew, à l’élégance tangible, au succès redoutable, revenus, ici, en fantôme, dans un pratique innovante et scripturale.

En effet Paolo Ventura refonde un négatif sur cuivre à partir du fichier numérique, retravaille le ciel en le masquant de noir, retire l’activité diurne de la ville, passants, voitures, tout élément de ce présent envahissant et déchu, pour entrer dans une vision plus théâtralisée, plus conceptuelle, plus objectivée, plus architecturale, faisant des grands bâtiments la toile de fond d’un lieu entre Jour et nuit, entre deux mondes, deux réalités, idéalement entre négatif et positif par la valeur de ses gris, se signalant avant tout comme un artefact idéal de la ville Lumière, épurée, tirée à quatre épingles par ses lignes de force, disponible à tout fantasme, à tout film même, qui puisse se superposer au constat de la réalité quotidienne. Il faut visiblement à Paolo la réverbération de son nom dans l’Aventure reste toujours en devenir idéalement, même quand elle s’est formalisée dans un projet abouti et reclassé comme un chapitre d’une vie qui s’écrit à travers l’Art et ses productions. On croiserait volontiers Beckett ou Barthes, Calaferte ou Modiano, dans ce décor idéal propre à s’acquitter de toute invitation intéressante, profilant dans cette échéance le faux col d’une ville monde échue aux artistes et aux joies d’une société qui est avant tout s’est mise à paraître à force de désirs et d’applications.

Ces tirages, épreuves ont la force des objets chinés au fil des jours, chez l’antiquaire, comme s’il s’agissait d’un aventure littéraire rapportée ici grâce aux vues issues d’un lointain passé, modernes pour autant et qui seraient ré-apparues, suite à la succession de différentes périodes de disparition, aux yeux de l’écrivain, dans une succession de situations et d’aventures issues soit du Nouveau Roman à la Robbe-Grillet, soit du roman policier ou encore de ces planches de Tardi sur ce Paris échu, mais persistant, comme la possibilité de leur appartenance à la succession d’une personnalité à la Breton, dans une vision où l’artiste est déjà ce personnage de roman qui accompagne cette photographie dans ce prisme du temps, qui joue avec sa matérialité.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.

Cette plasticité des épreuves photographiques m’évoque une sorte de somnambulisme actif, de rêve éveillé très sur-réalisant, dans une mantique de conteur, statut d’un Jeu romanesque et romancé, dont la fusion avec ces épreuves, à la technique mixte, enfouit et rénove ce Paris perdu, comme s’il s’agissait d’un décor, d’un film étrange, comme pris à cette épissure du temps fictif de sa déambulation, de sa promenade de nuit, de ses différentes époques mais dans son architecture, comme si l’architecture avait ce pouvoir d’un rêve où tout le vécu de la ville au XIX ème se soit concentré, glissé invisiblement dans les pierres et qu’à leur simple évocation après que ce travail de plasticien ait eu lieu, Paolo Ventura pouvait en solliciter le souvenir précis et voyager au sein de ces substances, rêve incroyable et profond. Paris, ville monde au centre du Temps et Paolo Ventura, artisto, poète visionnaire en son alchimique travail de résonances magnétiques…et singulières.

On s’attendrait à une sorte de formule magique, un Sésame ouvre toi qui évoque, voire plus, ces dimensions parallèles où le roman, l’histoire appelle ce marcheur en ces déambulations, inversants le cours du jour en nuit claire, à la netteté optique redoutable, comme une preuve de l’extra lucidité du voyant ou de celui, qui, à l’entrée des foires se faisait passer pour tel…dans ce jeu de querelles entre la fiction, le théâtre, la photographie, et ce Paris qui ne cesse de jouer à cache cache avec son statut de héros et de personnage central, toujours énigmatique, propre à recevoir de toute époque leurs légendes et leurs romans.

Pascal Therme, le 11/11/2025

Les contrastes de Photo Days 2025

10.11.2025 à 18:33

Victoria Ruiz et ses photographies vibrantes, à la convergence de la spiritualité, la nature et la performance

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1948 mots)

« Pour moi, les costumes ont toujours fait partie intégrante de tout », explique Victoria Ruiz, photographe et artiste multidisciplinaire. « Culturellement, j'ai grandi au Venezuela en considérant les costumes non pas comme quelque chose de distinct de la vie quotidienne, mais comme quelque chose qui y est profondément ancré, en particulier à travers le prisme du carnaval. Le carnaval est dans notre sang. Ce n'est pas seulement une fête, c'est une façon d'exprimer l'histoire, la résistance, la joie et le chagrin. En fin de compte, un costume est quelque chose que l'on porte et qui raconte une histoire. »

© Victoria Ruiz, shared with permission

À travers des images saisissantes et saturées, Ruiz exprime sa fascination pour la nature, la danse, la spiritualité et la religion africaine diasporique. Citant les systèmes de croyances des Amériques tels que la Santería-Ifá, le Candomblé, l'Umbanda et l'Espiritismo, l'artiste explore l'histoire et la résonance culturelle de la religion en tant que modes de résistance et d'adaptation. Ces croyances mélangent souvent « les traditions spirituelles africaines avec des influences indigènes et coloniales », explique-t-elle dans un communiqué.

Actuellement basée à Londres, Ruiz s'inspire de ses expériences d'enfance à Caracas, la capitale du Venezuela, où elle et sa famille ont été confrontées à la fois à des pratiques ancestrales nuancées et à une violence politique urgente. « J'ai grandi entourée de personnages, certains issus de traditions folkloriques, d'autres de scènes plus troublantes comme la répression militaire ou policière », raconte l'artiste à Colossal. Elle poursuit :

J'ai très tôt compris que les uniformes étaient aussi des costumes. Ce que les gens portaient pendant ces moments de violence ou de protestation créait des symboles puissants. C'était une sorte de carnaval sombre. Et je suis devenue très curieuse de savoir ce que ces vêtements signifiaient et comment ils pouvaient inspirer la peur, le pouvoir ou la solidarité.

© Victoria Ruiz, shared with permission

La musique et la performance sont au cœur du travail de Ruiz. Depuis son plus jeune âge, elle a étudié le ballet, le flamenco et la danse contemporaine, mais ce n'est qu'après avoir déménagé à Londres et commencé à collaborer avec des danseurs que les éléments de sa pratique ont vraiment commencé à prendre forme. « Les voir incarner les costumes, les animer par leurs mouvements et leurs intentions, a transformé toute ma pratique », explique-t-elle. « C'est devenu un moyen de donner vie aux pièces et de créer une narration immersive et émotionnelle. »

© Victoria Ruiz, shared with permission

Ruiz travaille avec toute une gamme de tissus et de matériaux, tels que des fleurs artificielles et d'autres accessoires, en fonction du thème de la série. Elle réutilise souvent les costumes afin de mettre l'accent sur la durabilité. « Chaque costume et chaque image sont une porte vers le divin ; c'est une offrande visuelle, une invocation spirituelle », explique Ruiz. « Ce sont mes propres interprétations de la façon dont ces forces m'ont façonnée et protégée. Je suis toujours dans ce voyage, et ce travail est une sorte de gratitude, une lettre d'amour à ces pouvoirs invisibles qui m'ont portée. »

L'artiste travaille actuellement sur une série de masques de protection, s'inspirant de l'ingéniosité des masques faits à la main utilisés lors des manifestations auxquelles Ruiz a assisté lorsqu'elle vivait à Caracas. « À un moment donné, les masques à gaz ont été interdits d'entrée dans le pays, alors les gens ont réagi avec créativité et instinct de survie en créant des masques à partir de bouteilles d'eau, de carton, voire d'animaux en peluche », explique-t-elle. « J'ai trouvé cela très puissant : cette créativité face au danger, ce besoin de résister et de survivre en créant. »

Pour en savoir plus, consultez le site web et le compte Instagram de l'artiste.

Rémy Martin, le 11/11:2025 avec Colossal

Les photographies vibrantes de Victoria Ruiz

© Victoria Ruiz, shared with permission

10.11.2025 à 18:11

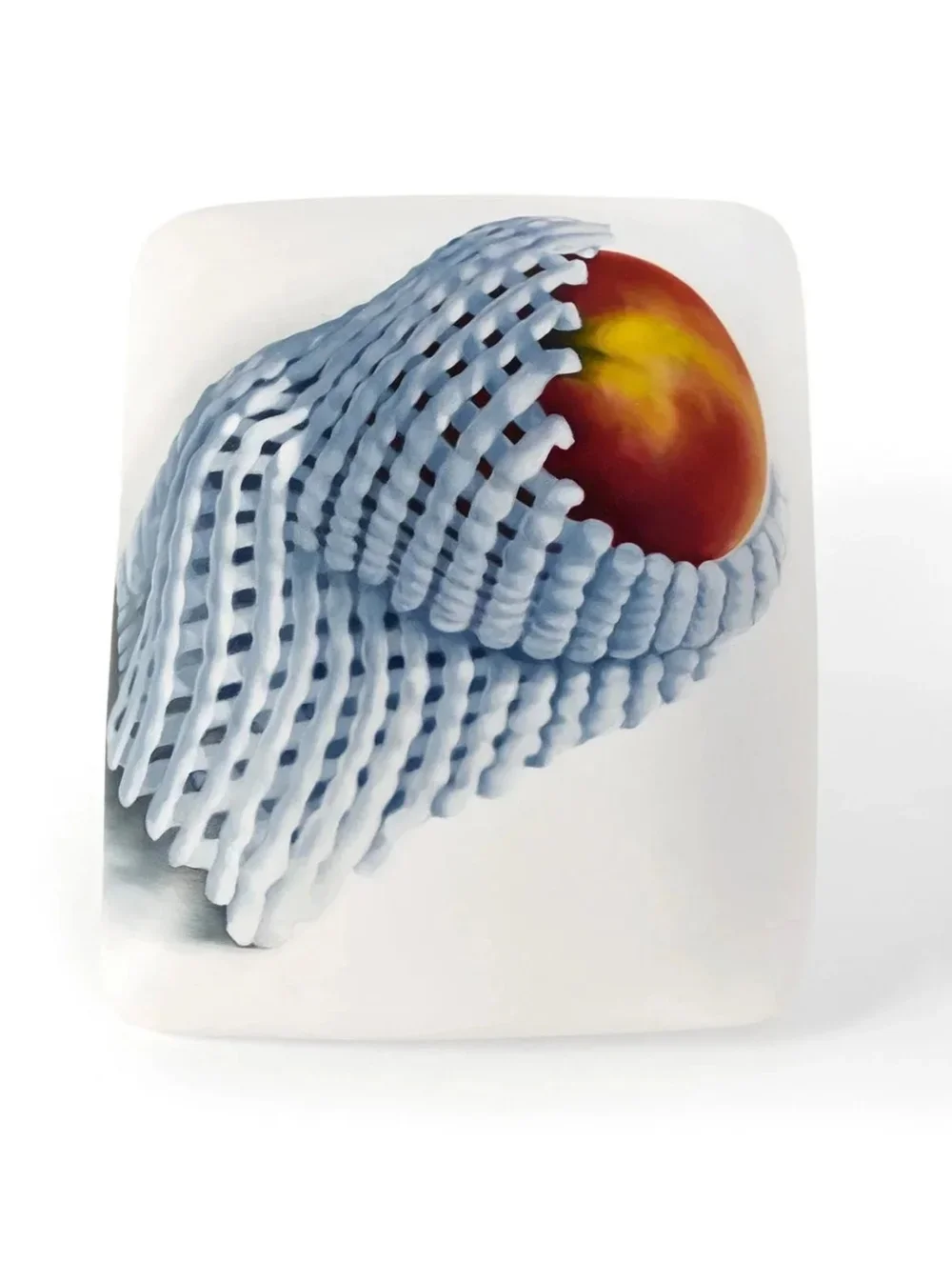

Natures molles et poétiques de France Bizot

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1446 mots)

Avec son exposition Natures molles, l’artiste française pluridisciplinaire France Bizot renouvelle les grands thèmes artistiques traditionnels, comme la nature morte ou le nu, en les abordant par le biais d’une recherche poétique sur la forme, le support, la perception et à travers deux séries sur céramique et sur bois.

Black black, 2025. Oil painting on ceramic, 13.4 x 10.6 x 2.6 in. Peinture à l’huile sur céramique, 34 x 27 x 7 cm

Plutôt que d’étendre des huiles sur la toile, Bizot choisit comme écrin des céramiques qu’elle façonne elle-même : formes aux rondeurs presque idéales, offertes à la peinture comme des sphères fragiles et vivantes. Chaque pièce est unique, comme un retour à la terre, à la simplicité des objets du quotidien. Citrons, œufs ou encore ballons sont autant de formes familières qui évoquent les maîtres classiques, de Cézanne à Chardin, mais que l’artiste inscrit ici dans une démarche résolument contemporaine.

A côté de ce thème dominant de la nature morte, Bizot s’attache également à représenter le corps nu, à la suite d’autres grands maîtres du passé, notamment dans des odalisques maniéristes chères à Ingres ou au Parmesan.

D’ailleurs, une série de ballons de baudruche ne tisse-t-elle pas avec subtilité, un dialogue inattendu entre la fragilité des natures mortes et l’intimité troublante du nu ?

La courbe de la céramique épouse ainsi les formes peintes, créant une continuité visuelle et symbolique. Les œuvres rondes renforcent cette sensation d’apesanteur et semblent flotter sur les murs de la galerie. Les natures mortes deviennent alors des Natures molles vivantes et méditatives.

Mont Fuji (Mount Fuji), 2025. Oil painting on ceramic, 13.4 x 10.6 x 2.6 in. Peinture à l’huile sur céramique, 34 x 27 x 7 cm

En dialogue avec ces pièces, des œuvres murales sur panneaux de bois explorent eux aussi d’autres grands thèmes de la peinture classique — paysages, mains, objets — dans une approche qui interroge la matérialité, la lumière, le temps et l’ambiguïté de l’image. Ici, en rupture avec ses premières séries autour des réseaux sociaux, Bizot déplace le regard. Elle ralentit, observe, interroge la persistance d’un monde tangible face à l’évanescence numérique.

Avec cette nouvelle exposition, la peinture devient un espace de résistance silencieuse, un lieu où l’on observe autrement, hors du cadre, au plus près des formes, de la matière et du réel.

Artiste plasticienne pluridisciplinaire, France Bizot explore avec virtuosité le dessin, la peinture et la céramique. Son œuvre, à la fois poétique, exigeante et souvent teintée d’humour, interroge notamment avec acuité notre monde contemporain ultra-connecté. Ancienne publicitaire, elle maîtrise le langage de l’image avec une précision rare. Chevalier des Arts et des Lettres, elle a notamment reçu le Derwent Art Prize en 2018 pour l’excellence de son travail sur papier.

Jacques Daniel, le 11/11/2025

France Bizot - Natures molles -> 20/12/2025

Galerie Backslash 29, rue Notre-Dame de Nazareth. 75003 Paris

Ballon rose (Pink balloon), 2025. Oil painting on ceramic, 11.8 x 8.6 x 2.6 in. Peinture à l’huile sur céramique, 30 x 22 x 7 cm

10.11.2025 à 18:01

Le syndicat des éditeurs alternatifs et l’inter-orga de BD demandent l’invalidation de la reconduction de 9eArt+ à la tête du festival de la BD d’Angoulême

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3742 mots)

Depuis samedi, de nombreuses réactions de toute la profession se font entendre à l’issue de la reconduction de la société 9eArt+ comme gestionnaire de l’événement, désignée par l’association FIBD propriétaire de la marque. Et deux communiqués d’organisations professionnelles demandent des comptes suite à cette annonce.

Samedi 8 novembre était une date très attendue, car l’association FIBD présidée par Delphine Groux a annoncé son choix de reconduire la société 9eArt+ gérée par Franck Bondoux pour 10 ans supplémentaires à la tête du festival de la BD d’Angoulême [je vous invite à lire notre article complet ici pour tous les détails, explications & sources].

Hier l’inter-orga de bande dessinée ( réunissant : STAA CNT-SO, MeTooBD, La ligue des Auteurs Professionnels, ABDIL, SNAP-CGT, Future Off, Collectif des Créatrices de BD contre le sexisme, Snéad-GCT) publiait une lettre à l’attention des financeurs publics du Festival d’Angoulême [reproduite dans son intégralité plus bas].

Et ce matin un communiqué du syndicat des éditeurs alternatifs (S.E.A.) « prévient enfin que si la parole des artistes et des maisons d’édition n’est pas considérée avec tout le sérieux qu’elle mérite, les conséquences seront majeures et probablement irréversibles. Dès 2026. Puis en 2027. Et peut-être à tout jamais. De nombreuses maisons d’édition du S.E.A ont d’ores et déjà annulé leurs stands pour l’édition 2026; d’autres vont bientôt grossir les rangs. » [communiqué reproduit dans son intégralité plus bas]

De son côté, Delphine Groux publiait le 15 octobre sur les réseaux sociaux de l’association FIBD (source) qu’ « On y retrouve également l’idée insultante selon laquelle le résultat de cet appel à projet serait déjà acquis. » Mais le 8 novembre, c’est bien la société 9eArt+ qui se retrouve reconduite, avec une proposition de projet commun avec la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image.

Interrogée par Christelle LASAIRES dans La Charente libre (source), Delphine Groux explique que « le binôme est une chance pour le festival et une avancée considérable : deux compétences complémentaires. Pour les membres de jury, c’était une évidence. Nous n’avons gardé que deux finalistes parce qu’ils étaient les seuls à rassembler tous les critères.» Sans en expliquer les critères ni dévoiler les membres consultés pour ce vote : « Un jour, je prendrai le temps de leur expliquer pourquoi ils n’ont pas été retenus. »

Le syndicat des éditeurs alternatifs (S.E.A.) demande dans son communiqué, « la démission de Delphine Groux, dont l’irresponsabilité et les obstructions ont bloqué de bout en bout les échanges que les représentantes et représentants des artistes et maisons d’édition ont tenté de construire. » Ainsi que « la disparition de la société 9 Art+ et à la reprise des équipes par la future structure qui sera chargée d’organiser le festival. »

L’inter-orga de bande dessinée conteste « fermement l’attitude autoritaire de Madame Groux à la présidence de l’association du FIBD, et nous dénonçons le manque de transparence dans la procédure d’appel à projets lancée par cette association.

Madame Groux continue d’agir comme si le festival était sa propriété et qu’elle pouvait le gérer comme bon lui semble, en dépit de l’argent public investi et en dépit des appels réitérés des auteur·ices, qui restent la cheville ouvrière de cet événement. »

Pression sur les pouvoirs publics

On apprend également dans ce communiqué du syndicat des éditeurs alternatifs que « Franck Bondoux a adressé aux partenaires publics un courrier de menaces dans lequel il les prévient qu’il les attaquera en justice pour faire annuler la procédure et réclamer des dommages et intérêts si 9° Art+ n’était pas reconduit » dans un courrier en date du 25 septembre 2025.

Dans un article de Morgane Jacob sur France info (source) on peut lire la réaction de Franck Bondoux : « Interrogé sur ces différentes accusations, Franck Bondoux rejette tout en bloc. Il affirme avoir « tendu la main » aux instances représentatives des auteurs pour trouver des solutions, tout en attendant des « revendications plus concrètes de leur part. » Il demande également davantage de preuves pour étayer les reproches qui lui sont faits. Enfin, le directeur du FIBD regrette de ne pas y avoir répondu plus tôt : »On essayait de protéger l’événement, je pense qu’on a eu tort, on aurait dû parler plus tôt. » Franck Bondoux s’est engagé à quitter ses fonctions à l’issue de l’édition 2027 du festival. »

L’inter-orga de bande dessinée interpelle justement ces pouvoirs publics : « Les financeurs publics n’ont guère été plus écoutés et cela soulève une question grave : dans ce contexte, allez-vous remettre en cause le choix du vainqueur désigné par l’association du FIBD ou valider les conditions de cette mise en concurrence ?

Existe-t-il un consensus sur ces questions au sein de vos différentes institutions ?

Pour nous, auteur·ices de bande dessinée et autres acteur·ices qui faisons vivre cet événement, notre position est claire : tant que 9eArt+ sera là, nous refuserons de participer au festival. »

De son côté, le S.E.A. souligne « Les partenaires publics (à l’exception de l’Etat) ont cru bon de valider cette combinaison éruptive sans consulter l’interprofession. Ils veulent croire à la promesse qu’a faite Franck Bondoux de se retirer de la direction du festival après l’édition 2027. C’est ne pas tenir compte du fait que Franck Bondoux détient la société 9° Art+, la société Partnership Consulting (en charge des partenariats commerciaux), ainsi que la marque 9° Art+ – une marque devenue radioactive pour une grande partie de la profession, comme son dirigeant. »

1️⃣ QUEL AVENIR POUR LE FESTIVAL D’ANGOULÊME ?

Lettre ouverte de l’inter-orga de bande dessinée ( réunissant : STAA CNT-SO, MeTooBD, La ligue des Auteurs Professionnels, ABDIL, SNAP-CGT, Future Off, Collectif des Créatrices de BD contre le sexisme, Snéad-GCT)

À l’attention des financeurs publics du Festival d’Angoulême :

la DRAC Nouvelle-Aquitaine,

le Centre National du Livre,

la Région Nouvelle-Aquitaine,

le Département de la Charente,

la Communauté d’agglomération de GrandAngoulême

et la Ville d’Angoulême,

Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez, les auteur·ices et professionnel·les de la BD que nos organisations représentent, se sont manifesté·es à plusieurs reprises afin de contester la reconduction de la société 9eArt+ à la gestion du festival d’Angoulême. Ces raisons, nous les avons déjà largement énumérées par le biais de différents communiqués et à travers la pétition d’appel au boycott, puis par le biais de plusieurs communiqués et enfin la tribune publiée le 14/10/2025 dans le journal L’Humanité.

Monsieur Bondoux a beau avoir affirmé se mettre en retrait de l’organisation de l’événement après 2027, il reste l’actionnaire très largement majoritaire de 9eArt+, ainsi que de la société Partnership Consulting qui lui est associée.

Il ne nous semblerait pas plus légitime que sa fille Johanna Bondoux hérite de sa position, dont la nomination au poste de « Directrice du développement du festival » en 2022 à travers sa société Mentalo pose question.

Les organisations d’auteur·ices maintiennent leur appel au boycott et sont solidaires du Grand Prix 2025, Anouk Ricard, et de son engagement courageux.

Nous contestons fermement l’attitude autoritaire de Madame Groux à la présidence de l’association du FIBD, et nous dénonçons le manque de transparence dans la procédure d’appel à projets lancée par cette association.

Madame Groux continue d’agir comme si le festival était sa propriété et qu’elle pouvait le gérer comme bon lui semble, en dépit de l’argent public investi et en dépit des appels réitérés des auteur·ices, qui restent la cheville ouvrière de cet événement.

Dans un courrier du mois de juin dernier adressé à la présidente de l’association du FIBD, et signé par l’ensemble des financeurs publics, vous l’aviez, vous aussi, interpellée pour demander des garanties quant au projet de mise en concurrence.

Vous déploriez :

Le fait que l’association du FIBD rejette les demandes de transmission des grilles d’analyse et de critères prévalant au choix des futurs candidats. Un positionnement qui nuit à la transparence, à l’objectivité et à la sécurité juridique du processus, ainsi qu’à son principe d’équité ;

Le fait que l’association du FIBD impose, malgré vos recommandations, le statut juridique des candidats, excluant le statut associatif ou la possibilité de créer un groupement ad hoc ;

Le fait que l’association du FIBD refuse la présentation à l’ensemble des financeurs publics du classement et des arguments prévalant au choix opéré à la suite de l’audition des candidats ;

Le fait que le projet artistique et culturel ne soit pas plus mis en avant dans l’expression du cahier des charges.

Vous exigiez surtout la présence, lors des auditions des candidats, de deux personnalités qualifiées ayant une voix consultative, afin de permettre la transparence souhaitée dans le choix des candidats.

Lors des réunions de l’ADBDA, cette exigence a été réduite à une seule personnalité qualifiée pour finalement être abandonnée définitivement lors d’une réunion le 9 octobre, comme l’a précisé Madame Groux dans un communiqué publié par l’association le 15 octobre.

Par ailleurs, vous regrettiez que l’association du FIBD ne souhaitait plus s’appuyer sur l’ADBDA et son rôle consultatif. De notre côté, nous regrettons que les différentes organisations et syndicats d’auteur·ices n’y soient pas représenté·es dans leur diversité.

L’association n’a respecté aucun des points fondamentaux que vous leur aviez énumérés concernant les garanties de transparence et d’impartialité de cet appel à projets. Or, dans ce même courrier, vous menaciez même collectivement de remettre en question totalement ou partiellement l’attribution des financements publics affectés à l’organisation du FIBD à compter de son édition 2028, si ces conditions n’étaient pas prises en compte.

Sans personnalités qualifiées ni aucune grille de critères quant à l’examen des candidatures de cet appel à projets, confié au seul soin d’un jury composé exclusivement de membres de l’association du FIBD, il est désormais impossible de prouver que le choix du nouveau prestataire s’est fait en toute impartialité, et du reste, qui pourrait le croire ?

Comme nous l’avions prédit depuis plusieurs mois, la société 9eArt+ a bien été reconduite comme prestataire du festival, et ce, pour 9 ans, jusqu’en 2036, au terme d’un appel à projets fantoche, où l’égalité des chances entre les candidat·es et la transparence n’étaient pas de mise. L‘exigence d’un rapprochement entre la société 9e Art+ et la Cité de la bande dessinée nous semble être une tentative désespérée de maintenir 9e Art+ à son poste, en imposant à une institution une collaboration injuste et contre-nature.

Pour nous, acteur·ices principaux de ce festival, il est clair que nos revendications ont été balayées par l’équipe FIBD/9eArt+ avec le mépris habituel.

Les financeurs publics n’ont guère été plus écoutés et cela soulève une question grave : dans ce contexte, allez-vous remettre en cause le choix du vainqueur désigné par l’association du FIBD ou valider les conditions de cette mise en concurrence ?

Existe-t-il un consensus sur ces questions au sein de vos différentes institutions ?

Pour nous, auteur·ices de bande dessinée et autres acteur·ices qui faisons vivre cet événement, notre position est claire : tant que 9eArt+ sera là, nous refuserons de participer au festival.

SIGNATAIRES

STAA CNT-SO

MeToo BD

Ligue des auteurs professionnels

ABDIL

SNAP-CGT – Syndicat National des Artistes Plasticien·nes CGT

FutureOff

Collectif des créatrices de BD contre le sexisme

Snéad-CGT

2️⃣ Communiqué de presse du S.E.A., syndicat des éditeurs alternatifs

À l’issue d’un appel à projets sans suspense, l’association du FIBD a rendu ce samedi 8 novembre son verdict, renouvelant la société 9° Art+ dans son rôle d’organisateur pour 9 ans.

Le FIBD prouve une nouvelle fois son incapacité à entendre le monde de la bande dessinée qui rejette massivement depuis des mois la reconduction de cette société et de son dirigeant, Franck Bondoux, pour des raisons déjà largement exposées.

N’ignorant pas complètement les risques qu’il prenait, le FIBD a cru pouvoir s’en tirer par une pirouette en exigeant de 9° Art+ qu’il collabore avec la Cité de la bande dessinée, l’autre finaliste de l’appel à projets. C’est en réalité l’inverse qui se joue puisque, suite au communiqué des collectivités locales, c’est la Cité qui se voit contrainte de s’associer à 9eme Art+ alors même que Vincent Eches, le directeur de la Cité, avait manifesté par courrier son opposition à cet attelage contre-nature. La répartition des pouvoirs au sein de la structure qui réunirait 9° Art+, le FIBD et la Cité serait inévitablement en défaveur de cette dernière.

Le FIBD illustre donc une nouvelle fois son mépris pour la parole d’autrui et c’est bien 9° Art+, et seulement 9° Art+, qui conserve le contrôle du festival dans un pouvoir sans partage. Il y a là une captation évidente par des intérêts privés d’une manifestation qui relève depuis longtemps de l’intérêt collectif, quoi qu’en pense Delphine Groux, la présidente du FIBD.

Les partenaires publics (à l’exception de l’Etat) ont cru bon de valider cette combinaison éruptive sans consulter l’interprofession. Ils veulent croire à la promesse qu’a faite Franck Bondoux de se retirer de la direction du festival après l’édition 2027. C’est ne pas tenir compte du fait que Franck Bondoux détient la société 9° Art+, la société Partnership Consulting (en charge des partenariats commerciaux), ainsi que la marque 9° Art+ – une marque devenue radioactive pour une grande partie de la profession, comme son dirigeant. Le 25 septembre, Franck Bondoux a adressé aux partenaires publics un courrier de menaces dans lequel il les prévient qu’il les attaquera en justice pour faire annuler la procédure et réclamer des dommages et intérêts si 9° Art+ n’était pas reconduit.

Ce dénouement programmé place le festival dans une situation explosive.

Jamais le danger de voir disparaître la plus importante manifestation de bande dessinée n’a été aussi concret. Par cette consultation qui relève du simulacre, le FIBD menace l’existence même de l’évènement qu’il prétend protéger.

En conséquence de quoi le S.E.A dénonce le résultat de cet appel à projets, entaché par une opacité délibérée et par le refus des règles garantissant l’impartialité du processus. Le S.E.A réclame l’invalidation immédiate d’un résultat insincère et appelle les pouvoirs publics à réunir l’ensemble de la profession pour que soit mis en œuvre une réforme profonde du festival et un changement radical de gouvernance.

Le S.E.A appelle à la démission de Delphine Groux, dont l’irresponsabilité et les obstructions ont bloqué de bout en bout les échanges que les représentantes et représentants des artistes et maisons d’édition ont tenté de construire.

Le S.E.A appelle à la disparition de la société 9 Art+ et à la reprise des équipes par la future structure qui sera chargée d’organiser le festival.

Le S.E.A prévient enfin que si la parole des artistes et des maisons d’édition n’est pas considérée avec tout le sérieux qu’elle mérite, les conséquences seront majeures et probablement irréversibles. Dès 2026. Puis en 2027. Et peut-être à tout jamais. De nombreuses maisons d’édition du S.E.A ont d’ores et déjà annulé leurs stands pour l’édition 2026; d’autres vont bientôt grossir les rangs.

Finissons-en avec le mépris et les atermoiements. La bande dessinée, dans toutes ses composantes, ne supportera pas plus longtemps que le festival qui la représente n’écoute pas la colère qu’elle exprime depuis des années. Il faut revenir d’urgence à la raison !

Thomas Mourier, le 11/11/2025

Non à la reconduction de l’actuelle équipe dirigeante du FIBD

Photo principale ©Thomas Mourier

10.11.2025 à 17:34

À Toucy, la piscine a fait plouf, et puis non…

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3245 mots)

C’est l’histoire d’un projet d’équipement public, longtemps attendu dans un territoire rural où ils se font rares, qui commence bien, tourne au fiasco puis se termine plus ou moins bien, selon l’endroit d’où vient le regard.

Le projet consiste, pour la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, en la construction de la piscine intercommunale de Toucy (Yonne). Il s’agit d’un projet structurant pour une collectivité de 35 000 habitants regroupant 57 communes sur deux départements, respectivement 51 dans l’Yonne et 6 dans la Nièvre. Au-delà d’un équipement de santé et de loisirs au service des habitants, il s’agit en effet d’un outil indispensable pour le territoire puisque, relève auprès de Chroniques Jean-Philippe Saulnier-Arrighi, son président, 40 % des enfants ne savent pas nager en arrivant au collège. Bref, un bassin de natation de 25 mètres, un bassin d’activités et de loisirs de 150 m², un espace bien-être, une plage pour l’été et un pentagliss pour les enfants.

C’est l’agence lyonnaise Z architecture qui en 2021 emporte le concours avec, écrit-elle « un projet [qui] s’intègre de manière douce et pérenne dans l’écrin de verdure du site, en dialoguant de manière contemporaine avec l’étang de Toucy et sa promenade piétonne. L’architecture valorise le patrimoine Toucycois en proposant une réinterprétation contemporaine des majestueuses longères aux toitures en tuiles plates typiques de la région ».

Une remarque : la « majestueuse » longère et le toit à deux pentes couvert de tuiles plates étaient inscrits dans le cahier des charges et les architectes, il est permis de le penser, n’avaient d’autre choix que d’une longère avec un toit à deux pentes couvert de tuiles plates pour gagner le concours. Quand le programme devient si prescriptif, il ne laisse pas beaucoup de place à l’imagination.

En tout cas, c’est ce projet « très aérien » selon Jean-Philippe Saulnier-Arrighi, qui emballe le jury. L’innovation sera donc pour les architectes à chercher ailleurs, dans un procédé d’assemblage de la charpente, sinon novateur, du moins inusité entre l’Yonne et la Nièvre.

Le chantier se déroule bien, à tel point que la commission de sécurité fut reportée de mars à juillet 2025. Peu de retard donc. Et Vert Marine, titulaire du contrat de délégation de service public (DSP) devant en assurer l’exploitation à partir du 1er août, de publier le 1er juillet un message triomphant : « un équipement flambant neuf au cœur de la Puisaye-Forterre, où service public, accessibilité et qualité d’accueil se conjuguent pour tous les publics. À compter du 1er septembre : tous à l’eau, à Toucy ! ». Au Canada, ce serait vendre la peau de l’ours…

En effet, à quelques jours de la livraison, patatras. Le couvreur note un affaissement du faîtage, suffisant pour être visible à l’œil nu. Le couvreur prévient le charpentier qui prévient l’architecte qui prévient le maître d’ouvrage. Tous enfin de constater la catastrophe. Le chantier stoppé net, l’ouverture du centre aquatique est reportée sine die.

Denis Hodoul, directeur général de l’entreprise de charpente Margueron qui a réalisé et installé la charpente, n’est pas long à comprendre que l’erreur vient de chez lui et reconnaît très vite, avec une étonnante franchise, une erreur de calcul et sa responsabilité. « Il n’y a que les gens qui ne font rien à qui il n’arrive rien : Errare humanum est», dit-il à Chroniques. « Nous construisons des choses sophistiquées. Nos projets ne sont jamais des bâtiments issus d’un catalogue, il faut les concevoir, faire des calculs puis démontrer que cela fonctionne. À Toucy, il s’agissait d’un assemblage assez novateur pour lequel il n’y avait pas beaucoup de littérature, seulement quelques publications succinctes. C’était en bordure de ce que nous faisons habituellement. Nous avons fait quelques démonstrations pour essayer de comprendre mais nous sommes passés à côté d’une justification. Nous avons replongé dans nos calculs au regard de ce désordre. Il a fallu 24 heures à trois ingénieurs en interne pour comprendre ce qui avait pu se passer, ce n’est pas un truc trivial… En l’occurrence, nous n’avions pas vraiment d’expérience avec cet assemblage, or le diable se cache dans les détails », explique-t-il. En 29 ans de carrière, il n’avait jamais connu un tel évènement de chantier ! Où était le bureau de contrôle ?

Le principal, une fois le lait renversé, était encore selon lui d’espérer trouver des solutions. Il n’y en aura pas de bonnes, seulement une moins mauvaise.

William Vassal, fondateur de Z Architecture, retrouve son agence impliquée dans un désastre qui n’est pas de son fait. « L’entreprise a eu la volonté de terminer l’ouvrage. Chacun a son champ de compétences, il appartenait à l’entreprise de proposer des solutions, ce qu’elle a fait dans les 72 heures », indique-t-il à Chroniques.

« Quand nous avons compris la faiblesse, nous avons cherché quelles solutions pour renforcer l’assemblage : à la fin ne restait que cette possibilité de tirants métalliques que nous avons fabriqués et mis en œuvre », confirme Denis Hodoul. Lequel rend grâce aux architectes. « Je considère que Z Architecture a bien réagi et été constructif vis-à-vis de l’ampleur de la tâche. Les architectes ont pris la mesure du problème et tout fait pour que les choses aillent bien. Ils auraient pu dire « vos tirants on n’en veut pas ». D’autant qu’ils n’ont pas commis d’erreur ; c’est un accident de chantier qu’ils ont subi et ils ont eu le mérite de ne pas rajouter de la complication à la complication avec une prise de décision ferme et rapide », souligne l’entrepreneur.

Livrer un ouvrage conforme aussi rapidement que possible était aussi la volonté de Z Architecture. « L’esprit du projet, une grande longère avec un toit à deux pentes au bord d’un lac, demeure. Oui c’est différent mais ces tirants sont des câbles de 1,5 cm, cela ne change pas fondamentalement l’architecture. Des tirants, il y en a dans les bâtiments agricoles, dans des lieux de culte, cela ne nous dérange pas du tout », indique William Vassal. De fait, avec ces tirants, la charpente a retrouvé en octobre sa position initiale.

Tout est bien qui finit bien ?

Pas tout à fait. Même si l’architecte n’y est pour rien – un manque de vigilance peut-être ? – c’est faire fi un peu rapidement du dépit légitime du maître d’ouvrage qui se retrouve désormais, pour les prochaines quarante années, avec une piscine dotée en plein milieu de l’espace de tirants inélégants où faire sécher les maillots et serviettes de bain, un ouvrage pas tout à fait conforme à l’image qu’il avait achetée. Dépit d’autant plus amer que lui, le client, de piscine il n’en construira qu’une seule dans sa vie, qu’il n’a rien à se reprocher et que va demeurer pourtant un sentiment d’échec.

C’est aussi assurément pour la collectivité une question de budget : les avocats vont maintenant entrer dans la danse et pour ces frais-là, la Communauté de communes y sera sûrement de sa poche. Par ailleurs l’appel d’offres auprès des transporteurs avait été lancé et, l’année scolaire compromise – si tout se passe comme prévu désormais, la piscine, devrait ouvrir en janvier ou février 2026 – ce sont autant de mois d’exploitation perdus. Sans compter encore d’ici-là les dépenses de maintenance et frais fixes pour la piscine. Après avoir financé un projet à 13 M€, certes avec l’aide de l’État et des collectivités locales, ces nouvelles factures sont douloureuses.

Elles le sont sans doute également pour la maîtrise d’oeuvre. Quant à l’entreprise, n’en parlons même pas. Heureusement qu’elle a les reins solides. En tout état de cause, même une fois les préjudices analysés et pris en charge, voilà un projet d’architecture pécuniairement perdant-perdant pour tout le monde.

Toutefois, il est pour les élus autant sinon plus une question d’image, celle notamment offerte aux administrés d’un bâtiment qui ne serait pas fiable. « Et », insiste Jean-Philippe Saulnier-Arrighi, « la réalisation n’est pas conforme au projet. C’est un préjudice à l’esthétique globale. L’aspect esthétique comptait énormément », dit-il. Si grand est son ressentiment qu’il ne peut s’empêcher d’en vouloir à Z Architecture. « Dès que cette problématique est apparue, l’architecte a tout fait pour expliquer qu’il n’y était pour rien : il ne s’est jamais excusé, n’a jamais cherché à aider. Il nous a dit « On n’a plus rien à voir avec ce dossier », c’est quand même fort de café. L’architecte a fait preuve de légèreté : il prend plus d’un million d’euros d’honoraires sans se considérer comme responsable. C’est tout juste si nous n’étions pas des enquiquineurs ».

De fait, la conversation avec William Vassal avait à peine commencé qu’elle a failli mal tourner quand il s’est immédiatement mis sur la défensive. Exemple : « avec votre question, j’ai l’impression d’entendre la maîtrise d’ouvrage », déplore-t-il. Ha, parce qu’elle n’est pas bonne la question ? Il préférerait qu’on ne lui demande pas son avis ? Être ainsi sur la défensive n’est en général pas très bon signe. Maintenant, il est sans doute en vérité plus facile pour un architecte de discuter avec une entreprise pour trouver une solution à un aléa technique qu’avec un maître d’ouvrage en colère qui ressent comme une humiliation le fait que de bonne solution, il n’y en aura pas. Si l’agence d’architecture n’est pas magicienne et si elle est en l’occurrence sans doute dans son bon droit, la diplomatie et l’empathie, voire un peu de contrition, n’ont jamais nui à quiconque et tendent à apaiser les différents.

« Notre boulot est d’accompagner la maîtrise d’ouvrage, c’est très loin d’être réciproque », constate William Vassal. Qui précise : « Moi je suis prestataire de services ».

C’est peut-être le souci. Ce qui était demandé ou espéré dans ces circonstances est un architecte, pas un prestataire de services tenu à une seule obligation de résultat. Il y a une nuance. Et même s’ils n’en peuvent mais, je ne connais pas beaucoup d‘architectes qui se satisferaient aussi aisément d’un projet somme toute raté, surtout quand ils sont mandataires.

Morale de l’histoire. Pour une piscine à l’intérieur d’une longère avec un toit à deux pentes couvert de tuiles plates le long d’un lac, avec un maître d’ouvrage qui engage l’avenir de sa communauté, peut-être convient-il justement à un architecte de s’appuyer sur des assemblages qu’il maîtrise et des méthodes éprouvées que le charpentier local, avec toute la passion qui l’anime, saura mettre en œuvre. Qui sait, cela coûtera peut-être même moins cher. Voilà qui serait véritablement innovant !

Christophe Leray, le 12/11/2025

À Toucy, la piscine a fait plouf, et puis non…

10.11.2025 à 17:25

De la performance comme mystique avec "Ma voix de Dieu"

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3274 mots)

L’expérience d’une redoutable mécanique pour déclencher un voyage immobile, en quête de notre extra-terrestre intérieur. Une somptueuse performance littéraire et artistique.

J’ai reçu le 5 juin un e-mail de Maxence Mathieu, un artiste belge que je ne connaissais pas. Il me priait de venir me prêter à une « expérience » dans son atelier, à Liège. Il proposait de venir voir une pièce en particulier. C’est un ami commun, éditeur, qui lui avait parlé de mon travail, imaginant que nous aurions des choses à nous dire. Maxence avait comme moi lu le Discours de Mountain View lorsqu’il avait été publié, il y a quelques années, dans la revue de l’Observatoire de l’Espace, en France. Comme pour moi à l’époque, cette découverte avait été décisive dans son parcours et ses projections pour l’avenir. Il avait lu par la suite un de mes livres et compris mon intérêt grandissant pour les forces de l’esprit.

Ce genre d’invitation est fréquente dans ma vie d’écrivain, et j’ai trouvé un peu présomptueux en lisant son mail que l’artiste emploie le terme « expérience » pour qualifier une simple visite d’atelier. Maxence disait dans son message que si la chose m’intéressait, je pourrais en faire le récit, ou ce que je voulais d’autre. Je n’ai pas bien compris ce qu’il entendait par là, mais il m’a proposé de l’argent, et j’ai accepté l’invitation, curieuse de revoir la Belgique après tant d’années. J’étais très loin d’imaginer quoi que ce soit.

Dans l’Eurostar, il fait froid et le temps ne passe pas. je lis encore une fois le passage le plus essentiel du Discours de Mountain View dont j’ai apporté la publication avec moi.

[…]

À nouveau, le discours m’impressionne, je ressens dans tout mon corps une excitation très forte, comme un appel.

Ce message interroge encore mon regard sur le monde ; il promet de révolutionner le sens de nos vies. Mais plane toujours au fond de moi, et au-dessus, une sorte de terreur. Je comprends, en arrivant à Liège, en marchant sur le quai, en regardant les rails pour être précise, que c’est le titre de l’oeuvre de Maxence que je viens « essayer » qui m’a glacée : IL Y A MOINS DE CHOSES ENTRE LES CIEUX ET LES ENFERS QU’AUCUN D’ENTRE NOUS NE PEUT L’IMAGINER. Je l’ai vu ce titre, sans vraiment le lire, mais la phrase s’est inscrite en moi, avec ses méandres et sa pénombre, laissant mon esprit divaguer entre ce que l’artiste a pu vouloir dire et ce que moi je comprends.

Publié en mai 2025 aux éditions liégeoises Hématomes, ce nouvel ouvrage d’Amélie Lucas-Gary, « Ma voix de dieu », constitue le magnifique pendant littéraire de la troublante démarche artistique, située à un mi-chemin intraçable entre l’installation et la performance, conduite par l’artiste Maxence Mathieu dans son atelier de la grande agglomération wallonne.

L’opération conjointe (car il s’agit bien d’une opération) à laquelle nous sommes conviés s’enracine dans le « Discours de Mountain View », un texte proposé par Amélie Lucas-Gary en octobre 2019, dans le numéro 18 d’Espace(s), la revue du CNES (Centre National d’Études Spatiales, l’agence spatiale française, dont l’action culturelle globale ne sera sans doute jamais assez soulignée). Par des moyens mystérieux, des entités extra-terrestres installées depuis longtemps sur notre Terre parvenaient enfin à nous communiquer leur présence et, d’une certaine façon, leur programme. Ce discours fictif adressé aux humains forme la base de l’étonnante expérimentation dont nous allons être témoins plus ou moins objectifs dans « Ma voix de dieu », au titre magnifique qui nous tombera véritablement dessus, en toute grâce, à la page 67, presque à l’issue de ce voyage quasi-immobile, ô combien corporel et pourtant profondément extra-sensoriel.

Dans sa quête de l’Autre, la science-fiction a longtemps quadrillé par le menu les vastes espaces sidéraux et galactiques, avant qu’au tournant des années 60, avec l’émergence de ce qui s’appellera la New Wave dans ce domaine-là, l’inner space ne vienne provisoirement supplanter l’outer space, laissant James Graham Ballard, Brian Aldiss, Michael Moorcock ou Thomas M. Disch, par exemple, avec la complicité d’un Philip K. Dick ou d’un John Brunner – et même de la future prix Nobel Doris Lessing -, pour ne citer que trois figures majeures de cette aventure intérieure, individuelle ou collective, conduire cette introspection du troisième type. À leur manière joliment insidieuse, et telle qu’en rend compte « Ma voix de Dieu », Maxence Mathieu et Amélie Lucas-Gary en seraient ainsi les dignes et caustiques – ne pourra-t-on s’empêcher de penser – continuateurs.

Crédit photo : Marie-Noêlle Dailly

Je suis pourtant simplement invitée à venir essayer une sculpture, copie customisée du LC4, fameuse « chaise longue à réglage continu » dessinér par l’agence de Le Corbusier en 1928. Maxence a conçu cette chaise après avoir lu le Discours de Mountain View ; après avoir pris connaissance de ce message inédit à notre adresse provenant d’intelligences non-humaines inconnues.

Maxence imagine que sa chaise permet un voyage intérieur au plus près de soi-même, et jusqu’aux confins de l’Univers. Il imagine que sa chaise pourrait déplacer les limites de la pensée. Il a conçu une machine, dit-il, pour « répondre par la force de l’esprit à ces êtres ». Il s’agira dans une heure de m’allonger et de voir venir, peut-être de m’endormir. Je ne me fais pas d’idées. Je prends tout ça au sens figuré. Je ne vois pas ce que Maxence peut concrètement espérer. Je ne vois pas comment un meuble design, même amélioré, pourra agir à ce degré. Et durant le trajet à pied qui mène à son atelier, je pense à autre chose. Je regarde le ciel. De gros nuages flottent au-dessus de la ville.

Quand j’arrive, peu de temps avant l’heure dite, je m’arrête de l’autre côté de la place, sur le trottoir d’en face, et j’attends un peu. Il fait doux et les gens portent des couleurs claires. Durant le laps de temps où je reste postée là, neuf personnes passent devant l’entrée et deux s’engagent dans la cour par le portail entrouvert. Je ne sais pas où vont ces gens. J’imagine qu’ils sont peut-être eux aussi invités à visiter l’atelier de Maxence. Moi, je fume une cigarette et je consulte mes e-mails. Je regarde passer les vélos. Je me rappelle de tout ceci très précisément.

Puis j’entre moi aussi, très exactement à l’heure que j’avais annoncée. Je suis les indications excessivement détaillées données par Maxence. Je me dirige vers le fond de la cour. J’emprunte le grand escalier métallique extérieur. Mes pas font du bruit. La transparence de la passerelle sous mes pieds me donne le vertige et je préfère regarder devant moi. La porte du loft est entrouverte et je m’avance. Je découvre un espace très vaste, traversant, avec de grandes baies vitrées et des murs en briques, assez typiques des bâtiments d’usine dits « américains ». La pièce est lumineuse, mais surtout, une boîte en carton monumentale emplit le volume. Les parois intérieures sont couvertes d’une couche d’aluminium qui réverbère la lumière très forte d’un néon allumé. Dessous, au centre de la boîte, trône le fameux fauteuil. Je savais par avance que cet objet me laisserait indifférente. Ce fauteuil me rappelle la décoration érudite de maisons fréquentées au cours de ma vie -arsenal Travertin-Perriand-Eames qui suscite en moi le même mépris que d’autres panoplies moins socialement valorisées.

L’expérience intérieure et potentiellement transcendante conduite ici ne serait évidemment pas du tout la même (et Maxence Mathieu ne s’y est sans doute pas trompé, en ciblant ainsi cette invitation) avec un autre médium à la place d’Amélie Lucas-Gary. Au-delà du cheminement personnel et du jeu sérieux pratiqué à l’égard du « Discours de Mountain View », bien entendu, il est aussi question ici de tonalité et d’attitude littéraire comme intellectuelle.

On sait, au moins depuis « Grotte » (2014), « Vierge » (2017) et plus encore « Hic » (2020) à quel point l’autrice maîtrise différents niveaux d’introspection, du plus officiellement mis en place au pratiqué nettement en catimini. Pour parcourir les cavités intérieures dont le fauteuil liégeois force la découverte et l’exploration, sans masquer les ambiguïtés et les risques de la démarche entreprise, il faut cette écriture alliant inextricablement – presque magiquement – le sens d’une observation aussi précise qu’apparemment détachée, une implication que l’on jurerait totale dans l’instant présent raconté ou décrit, et un je-ne-sais-quoi de pince-sans-rire britannique, de possible humour tongue in cheek qui laisse ouvertes bien d’autres possibilités d’interprétation. C’est l’écriture qu’Amélie Lucas-Gary semble remettre en jeu à chaque occasion, de « Trois crimes » (2021) à « qu’avez-vous vu » (2023), en passant même par ses si étranges « Féticheuses » (2023). C’est celle qu’elle pousse ici avec une ruse exacerbée dans ses retranchements, semblant défier avec le sourire la lectrice ou le lecteur de voir clair dans le jeu final de « Ma voix de dieu », et le résultat est une somptueuse performance littéraire et artistique.

Je suis bien installée, mais quelle position est vraiment tenable longtemps ? Toutes les configurations finissent par être douloureuses pour le corps. Je n’ai pour l’instant aucune douleur. Je ne ressens aucune tension dans mes membres. Mes organes sont tranquilles. Maxence m’a parlé d’un état d’existence amplifiée. J’ai imaginé quelque chose de cérébral, mais je ne pense qu’à ma chair et mes os. Je sens une forme de légèreté dans mes jambes, sûrement parce qu’elles sont un peu surélevées. Je sens vivre mon ventre.

En m’allongeant, j’ai immédiatement fermé les yeux parce que je suis gênée d’être allongée. Je faisais la même chose chez le psychanalyste et je croyais que c’était à cause de sa présence inhibante à lui, mais je fais pareil ici dans l’atelier de Maxence alors qu’il a quitté la pièce. Qu’est-ce qui me fait fermer les yeux ? C’est parfois la pénombre, ici c’est plutôt la clarté, et puis la gêne d’être avec moi-même.

De nos jours, au plafond, les moulures et les fresques sont rares, il n’y a souvent rien à voir, parfois des motifs. Évidemment, en pensant à ça, j’ouvre à nouveau les yeux. Il y a effectivement beaucoup trop de lumière. Je n’ai jamais aimé les intérieurs lumineux. Dans ma chambre d’enfant, le soleil entrait durant l’après-midi ; il dessinait sur la moquette verte de larges raies qui m’attristaient. Je me sentais écrasée. J’imaginais que c’était peut-être à cause de mes yeux clairs. Je voulais les fermer ou fermer les volets. J’aimais les pièces à l’ombre. Je préférais le bureau de mon père, ou la chambre de ma sœur, à la mienne baignée de lumière.

Ici, le plafond est beau cependant : l’aluminium froissé dessine des motifs d’ombre et de lumière, des silhouettes en guerre. En les regardant, on perd l’échelle, comme sous les nuages. J’essaie de regarder les murs aussi sans bouger la tête, sans me redresser. C’est un peu l’objectif que je me fixe pour l’instant, et cela me fait mal aux yeux. Au blanc des yeux. Ça tire. L’image d’un œuf dur apparaît alors que je regarde les murs, et j’ai presque la migraine. L’odeur de ma mère ou celle d’un hôpital. L’odorat est directement connecté au cerveau, plus directement que les autres sens il paraît.

Les yeux ouverts, des images m’assaillent.

C’est stroboscopique si j’y prête trop attention.

Aucun stimulus extérieur n’explique ces pensées-là.

Aucune préoccupation consciente non plus.

Je referme les yeux.

C’est mieux.

Hugues Charybde, le 11/11/2025

Amélie Lucas-Gary - Ma voix de Dieu - éditions Hématomes

l’acheter chez Charybde, ici

02.11.2025 à 12:36

“Je me tiens juste devant une page blanche comme si j’avais un flingue sur la tempe”. Interview de Will McPhail pour la sortie de “L’amour et la vermine”

L'Autre Quotidien

Texte intégral (2394 mots)