Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles

12.10.2025 à 12:28

Se faire développer le personnel avec Camille Sova

28 mars les fruits ne reviennent pas seuls j’ai les genoux qui piquent et la poitrine qui coule l’équinoxe me transperce le ventre les plantes jouent sur des trottoirs étroits derrière les arbres le rire du soleil je laisse les maladies s’en retourner rappelez-vous nous sommes des symptômes désagréables Les mots contemporains du développement personnel (proposés chaque année davantage dans les fourgons du « Nouvel esprit du capitalisme », au sens de Luc Boltanski et Eve Chiapello), ont connu depuis un certain temps un coup de booster supplémentaire, par le biais de la « psychologie positive » envahissant « joyeusement » les médias, les réseaux sociaux et tant de cercles en quête d’influences-inspirantes™. C’est ce corpus pour le moins ambigu qu’a choisi de dynamiter Camille Sova, à la fois fougueusement et subtilement, pour inaugurer en mars 2025 avec trois autres poétesses (Florence Jou, ainsi que Séverine Daucourt et Gabrielle Schaff, dont on vous parlera toutes deux également prochainement sur ce blog) la nouvelle collection Poésie commune crée par les éditions MF. J’en profite pour vous signaler que le 6 décembre prochain, pour la deuxième édition de Créatine, le festival de poésie contemporaine animé à Ground Control par l’agence Book d’Alexandre Bord, une belle table-ronde réunira les quatre autrices en question et leur éditeur. Aux esprits chagrins ou blasés (ou arborant les deux emblèmes) qui aiment à prétendre que le cut-up a depuis longtemps épuisé sa puissance investigative et poétique, « Les branches des autres » démontrera avec éclat qu’il n’en est évidemment rien, et qu’à condition d’être pratiqué avec exigence, inventivité et un je-ne-sais-quoi de malicieux, peut-être, le copiage et le collage littéraires et performatifs ont encore de fort beaux jours devant eux. 11 mai dans les racines il y a toujours des bactéries mieux vaut cueillir ses propres brûlures préférez-vous l’arrosoir ou l’univers ? il existe un feu qui n’appartient à personne je l’arrose depuis toute petite le mal a été fait le géranium a changé À l’occasion de la publication des quatre recueils (celui de Camille Sova et les trois autres mentionnés ci-dessus), les éditions MF et le souple collectif qui incarne en leur sein cette nouvelle collection Poésie commune ont eu la superbe (et beaucoup trop rare) initiative de nous offrir, au même format, mais en accordéon à double sens), un petit ensemble de textes d’accompagnement particulièrement judicieux et précieux. À propos de ces « Branches des autres », on peut ainsi lire le superbe « Des branches à la branchie » de Frédérique Cosnier, mais aussi le rusé « Mais qui sait vraiment guérir ? » de Séverine Daucourt. L’un comme l’autre soulignent à leur manière le chemin hautement spécifique que l’autrice a su se tailler comme par enchantement du sécateur dans le maquis des injonctions réputées bienveillantes, injonctions masquant toujours aussi mal leur envie profonde d’un citius, altius, fortius, d’une efficacité renouvelée, repoussant les limites psychologiques humaines au service malin du capitalisme tardif qui, sinon, exténue et s’exténue. 10 juin au plus profond du tambour ensuite le monde change c’est un pansement naturel peut-elle avaler pour moi regardez dans ma bouche sur le chemin un détail et on doit partir il faut que les fleurs du cerisier meurent un nichoir n’est pas une vraie question Parmi plusieurs démonstrations implicites ou explicites que distille Camille Sova, comme mine de rien, dans ces « Branches des autres », il en est une qui me tient particulièrement à cœur : renouant avec certains fondamentaux du cut-up tels que les affirmaient hors de toute prétention aussi bien William Burroughs que Kathy Acker, il s’agit aussi d’illustrer – et avec quelle force ! – à quel point il n’y a pas de mauvais matériau (mais seulement, si l’on y tient, de mauvaises utilisations) en matière de littérature et de poésie, comme l’analysaient chacun à leur manière le Claro de « Cannibale lecteur » et de « Plonger les mains dans l’acide » (ou d’une mémorable rencontre à la librairie Charybde, en septembre 2011, dont on peut écouter des extraits ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici ou encore ici) et le Jean-Michel Espitallier de « Caisse à outils » (2006), dont ses « Centre épique » ou « Tueurs », par exemple, fournissaient à leur tour une vigoureuse mise en application (on se permettra de mentionner ici, en guise d’addendum, l’incroyable travail d’Olivier Benyahya dans « Lazar » ou dans « Une bête se nourrissant d’elle-même »). Et c’est ainsi que la poésie, se nourrissant potentiellement de tout, du banal à l’impensable et du sublime au contaminé, est simplement grande. x 24 juillet je ne sais pas me faire des amis au grand air c’est dû à l’évaporation qui prend avec elle j’avais trouvé des antennes que je mettais dehors l’ennui c’est qu’elles sont trop petites j’avais aussi noué une amitié avec un lilas je l’ai attendu pendant la souffrance j’ai bu ma distance et mes réserves d’eau dans le silence végétal la tique dessine son sillage c’était une parenthèse Hugues Charybde, le 14/10/2025 Texte intégral 3182 mots

Du magma foncièrement peu ragoûtant du développement personnel et de la psychologie positive, Camille Sova a su extraire une poésie riche en humour, en rêve et en incisions. Aux esprits chagrins ou blasés (ou arborant les deux emblèmes) qui aiment à prétendre que le cut-up a depuis longtemps épuisé sa puissance investigative et poétique, « Les branches des autres » démontrera avec éclat qu’il n’en est évidemment rien, et qu’à condition d’être pratiqué avec exigence, inventivité et un je-ne-sais-quoi de malicieux, peut-être, le copiage et le collage littéraires et performatifs ont encore de fort beaux jours devant eux.

jusqu’à devenir parfois

une forme de cécité

les allergies sur les souvenirs

et nous sur la lumière

réveille le traumatisme

les années prendront soin d’elles

à la table des anges

la douleur je la produis moi-même

que s’éparpiller en cicatrisations

un territoire enchanté où les êtres chers

ont encore cinq sens

mais il n’en sort que de la mousse

je n’ai pas pris l’univers

les étoiles apprécient malgré tout

je descends avec la sauge

les animaux du sommeil ?

j’ai le deuil chronique

pour qu’on éprouve l’été

seule la nuit est à l’abri du crépuscule

les œufs comme les brumes

pour humer un ami

puis il est parti

mais la fleur était prise

partout à fleur de peau

entre une forme et une forme

Camille Sova - Les branches des autres - MF Editions

L’acheter chez Charybde ici

06.10.2025 à 16:45

Octobre rouge, sans sous-marin coulé !

Françoise Huguier lors de sa réception en tant qu’Académicienne à l’Académie des Beaux Art La manifestation du 2 octobre était très fréquentée, plusieurs dizaines de milliers de personnes, manifestaient en ordre et dans la ferveur des engagements et des slogans de chacun et de tous… en avant la musique, le rouleau avalait l’avenue de Villiers, sans sourciller, dans une ambiance de kermesse, où L’Internationale fut chantée. Comme la précédente manifestation du 18 Septembre, fleurissaient ici tous les âges dont toute une jeunesse combative, joyeuse, point levé, sourires et slogans percutants, alors que les sections de la manifestation animées par les syndicats étaient tout aussi engagées mais plus placides, moins enthousiastes, moins mordantes de fait…. IIl faut signaler un geste précis pour qu’une mémoire puisse nourrir l’Histoire, celle de Françoise Bornstein à la galerie Sit Down qui a organisé un hommage à Yan Morvan , suite à sa récente disparition, photographe émérite, attachant et prolixe, photographe de guerre qui a couvert nombre de conflits dont celui de l’Irlande et de Gaza. « Un an après la disparition tragique de Yan Morvan, la galerie Sit Down s’associe aux Archives Yan Morvan, et accueille une exposition-hommage dédiée à la force de son regard et à la richesse de ses archives. Autour des publications des Archives Yan Morvan — projet éditorial unique comptant déjà plus d’une vingtaine d’ouvrages — l’accrochage a dévoilé en avant-première une sélection d’images issues de Freedom, Northern Ireland (1981) : un hors-série consacré à l’enterrement de Bobby Sands, réunissant des photographies couleur rares, prises avant et après les événements. Ce corpus pose le contexte d’un des épisodes humains et politiques marquants des cinquante dernières années. En parallèle, seront exposés plusieurs cibachromes de la célèbre série La Ligne verte — prochain volume de la collection — réalisée à la chambre en 1985 sur la ligne de démarcation qui séparait Beyrouth en deux. Accrochage d’images, présentation intégrale des publications, plongée dans une œuvre qui documente les lignes de fracture du monde contemporain : cette commémoration entend faire perdurer le regard radical et juste de Yan Morvan, et accompagner la vie d’un fonds devenu indispensable. » DP Prochaine exposition: AURORE BAGARRY. Il fut question notamment de résistances aux classifications, aux conventions, à toute une idéologie du Voir, l’image convenue du Brésil se trouve recouverte par une autre image, celle que Vincent Catala a recueillie sur plus de dix années à vivre les zones périphériques des trois grandes villes brésiliennes dans une recherche de modernité et de contemporanéité. Cette photographie s’expose magnifiquement dans une sorte de clameur sur les cimaises de la nouvelle galerie VU, dans une forme de célébration vibrante de couleurs franches au rythme d’un accrochage puissant et syncopé. Le silence intérieur à qui l’on doit cette maitrise n’exclut pas un chant plus profond, comme venu des abîmes et jouant en surface aux dés: l’image mallarméenne clarifie plus qu’elle ne cherche à convaincre, c’est une clameur dans un beau ciel d’été qui repose en sa nuit… L’exposition alterne paysages, paysages urbains, portraits, éléments de décors, nuits/jours, dans une voix neuve et nette, un cri dans le silence de la vision publicitaire du pays, cri d’alerte ou un cri d’espoir, constat orienté, épreuves du Réel certes, de ce qui s’est établi en tant que formes, visibles, en tant que sujets actuels de ces réalités passées sous silence par cette autre image inaltérable du Brésil; l’image convenue d’un Brésil dansant, heureux, fait de plages à l’ Éros des corps explosants de joies, de vitalité, de corps magnifiques, de Samba, de nonchalances et de jeux, sur fond de Corcovado et de Copacabana. Faut-il oublier le paradoxe des favelas et de leurs misères mafieuses, des corps suppliciés de la drogue de la prostitution et cette image néo-coloniale d’un Brésil de tourisme, image aux deux réalités, entre pauvreté absolue et images paradisiaques. lÎle Brésil échappe à cette bi-polarité conventionnelle et recueille en lui même, presque comme une image mentale des moments, des fréquences plus actuelles d’un Brésil, en ses réalités humaines, sociales, quasiment plastiques, réalités qui font ici images et photographies, dans un champ où la disparition des repères classiques et idéologiques sont vécus au profit d’une saillance de moments prélevés in situ, comme des images qui soudain semblent s’imposer dans leur signifiant à leur auteur. Elles sont ici la marque d’une nouvelle conscience plus froide, plus distante, plus incontournable, plus nettement intérieure, plus psychologique également, le sourire a fait place à un un regard sombre, un regard intérieur, indiquant que les vies de ces brésilien-nes sont désormais définis par l’ordre d’une intimité en retrait du monde, en combats, en souffrances. Un drame semble se jouer devant la caméra de Vincent Catala, cette disparition d’une vie plus légère, confisquée de plus en plus dans sa fibre par les enjeux sous-terrains d’un Brésil happé par la violence des politiques de ces dernières années, et finalement toujours prêt au meurtre. Sans doute ces photographies sont-elles plus largement critiques en leurs capacités à dire le vrai par les sens, dans l’immédiateté d’une situation, d’un regard, d’une rue; tout cela s’impose à la perception et à la conscience comme un élément d’une nouvelle réalité dans un paradigme plus habile à énoncer ce qu’est vraiment ce Brésil là, que celui, plus lointainement publicitaire, forcément déceptif évoqué au fond de l’imaginaire collectif sur le manque de cette mythologie a pouvoir continuer à diffuser son fantasme alors que les réalités brésiliennes avec Bolsonaro entre autres notamment ont été assez marquantes pour l’ensemble de la société brésilienne, voire le pillage de la forêt amazonienne, les meurtres des militants et des paysans en lutte, des indiens, la destruction du pays et sa mise en coupe réglée… l’ambiance n’est plus vraiment à la samba même triste mais à faire dire ce qui est la conséquence du réel en matière de locutions politiques, regarder droit dans les yeux ce cercle de personnages et de paysages urbains sur les trois grandes villes du Brésil Sao Paulo, Rio et Brasilia, photographiées ici dans leur zone périphérique circulaire. Suite à cette évolution politico-historique qui façonne les réalités quotidiennes des brésilien-ne-s, que vaut encore pour permettre la vie, cette mythologie d’un Brésil dansant, heureux, fait de plages à l’hédonisme si séduisant, sinon de le confronter à une autre fréquence de haute intensité, de clameurs plus explosives et plus secrètes, les regrets d’une société qui a déjà sombré dans la dépression, toujours malade de son progrès à venir… le Dossier de presse mentionne : Dans un texte puissant qu’il a consacré à Île Brésil, l’écrivain brésilien João Paulo Cuenca propose une explication. “Dans le pays qui n’a pas fait sa révolution et refuse de transformer définitivement en Histoire son passé esclavagiste et ethnocidaire, le progrès est une illusion, les droits ne sont pas garantis et le désespoir n’explose jamais. Les habitants sont comme prisonniers d’un présent permanent, sans conscience du passé ni projection vers un futur véritablement neuf”. DP…. Tout est dit de cette absurdité de l’immobilisme qui parasite tout mouvement, toute tentative de sourire à la vie, et après tout n’est-ce pas ce qui arrive aussi à nos sociétés occidentales dans un constat glacé des conflits guerriers aux portes de l’Europe? https://galerievu.com/fat-event/ile-bresil/#next Ile Brésil c’est aussi un livre publié chez Dune éditions. FRANÇOISE HUGUIER OCTOBRE ROUGE Installation Françoise Huguier – Crédit Edouard Brane- Sa détermination à voir, voyager, décrire, documenter, photographier tous les continents dont l’Afrique et le Mali n’a jamais été aussi profondément sincère, en témoigne également cette façon de vivre en musique et en dansant au son de la musique de Mama Sissoko, présent sous la coupole avec ses musiciens. Cette réception du côté de l’Académie est en tout point une reconnaissance et un plébiscite pour cette œuvre faite de voyages, de photographies, de causes, de combats, de livres. Françoise Huguier n’a pas reçu comme d’autres académiciens une épée à la symbolique trempée, mais un sceptre, réalisé par son mari, fait d’un œil, d’un globe terrestre et d’une main pointant le ciel et faisant tourné ce globe sur l’index dressé, et dont le sens avéré est assez simple, pour photographier il faut un regard et un doigt qui appuie sur le déclencheur et bien sur un monde à photographier. Document sonore ci joint: La présentation de Coline Serreau au pupitre, présentant la vie de Françoise Huguier. https://www.editionsodyssee.com/afriqueemoi https://francoisehuguier.fr/livres/ Photoclimat déclare à cette intention: « une biennale engagée, gratuite et en plein air, qui fait dialoguer art et engagement citoyen à travers des expositions photo sur les grands enjeux sociaux et environnementaux de notre temps. » Nicolas henry aux commandes a compris qu’il fallait par tous les moyens engager le soft power de cette culture Contre pour en faire une culture Pour, citoyenne et engagée mondialement. Le festival cherche toujours à conquérir de nouvelles terres, s’adjoindre de nouveaux partenaires et cela en toute discrétion, c’est aussi sans doute ce pour quoi on devait s’en féliciter, afin d’être suffisamment stratège, assez sage ou trop fou au final, pour ambitionner plus de moyens, plus d’expositions, plus d’inertie, plus de lobbying positif… la tache est rude: vaincre les résistances de tous poils et convaincre de l’intérêt supérieur du Climat et de nos ressources, pour que s’expande le festival, se viralise, s’exporte cette biennale, qui va sa vie, d’aventures en aventures, sous le vent et contre les temps, pour enfin trouver une vitesse de croisière pour laquelle bien des passions, beaucoup de travail, une détermination au long cours a fait ses preuves et agrège de nouvelles forces vivantes, un sang nouveau, un esprit toujours guerrier, mais dans l’amour universel et le respect de chacun.. C’est pourquoi le festival recueille aujourd’hui ces lauriers et participe du mouvement généreux et conscient de la cause Climat, au centre d’un travail conséquent d’expositions et de partenariats. Ce que je voyais déjà comme une atténuation du risque explosif des manifestations culturelles s’est de fait mué en une propagation de l’urgence climatique dont ici, la ferveur se renforce en faveur d’un combat artistique et culturel, débordant le débat politicien, toujours diviseur, alors que l’on ne peut souhaiter que cette conscience là, défilant au travers des expressions artistiques, joue au contraire le rôle d’assembleur, de rassemblement plus que de division. C’est sans doute la force de l’Art et des artistes, toujours en chemin vers l’Universel de nos cos conditions, vers l’addition des sujets traités comme les chapitres d’un livre singulier travaillant au plan de sa concentration et des renforcements possibles de sa propagation. Rêvons que la volonté de se confronter encore davantage aux limites du discours culturel n’ impose pas la dilution des énergies revendicatives, voire plus révolutionnaires et que cette volonté soit aussi effective, se commute en d’autres chapitres de ce grand livre à écrire encore et toujours, au présent de nos démarches évolutives, au fil de l’eau et dans les airs, aux quatre coins du monde; Que le vent porte encore ces projets de réalisations qui font tourner la tête dans un sens ou le monde est encore le monde, un monde possible à vivre, encore possiblement joyeux. Il faut saluer la qualité de cette édition de PhotoClimat, en cet Octobre Rouge, une qualité réelle dans la mise à disposition pour tout un public de plus de 350 tirages de grands formats dans un parcours au fil de l’eau, reliant les promenades des quais Rive Droite à la place de la Concorde, un parcours fait sous le pluie et le soleil… que demander de plus au climat parisien de cette rentrée sonore et haute en couleur et en luttes. https://photoclimat.com/photoclimat-autour-de-la-france-2/ Pascal Therme, le 7 Octobre 2025 Texte intégral 5573 mots

Que ce soit dans la rue avec la manifestation de ce Jeudi 2 Octobre ou sous la coupole de l’Académie des Beaux Arts, ce mercredi 1 octobre, avec la réception de Françoise Huguier en tant qu’académicienne, à la galerie Vu, avec l’exposition de Vincent Catala, Ile Brésil, l’exposition Yan Morvan, suite à sa récente disparition, à la galerie Sit Down dans un hommage à l’homme et un bref retour sur son parcours photographique, la semaine était faite de clameurs et de cris, de points levés et de revendications, de musiques et d’enthousiasmes, de remises en cause, de résistances, d’accomplissements, d’expositions qui revendiquaient un regard critique, une recherche de vérités, bien loin des faux-semblants et des contre-vérités, fake news, développées par l’IA, ce qui était le thème de la grande exposition l‘Épreuve du Réel à la galerie VU en ouverture de leur nouvelle galerie, avenue de Saxe, et de sa continuité avec l’exposition en partage d’Ile Brésil de Vincent Catala.

©edouard-brane

https://www.academiedesbeauxarts.fr/seance-dinstallation-de-francoise-huguierMANIFESTATIONS DES 18 SEPTEMBRE ET DU 2 OCTOBRE ROUGE

https://sitdown.fr/

ÎLE BRÉSIL DE VINCENT CATALA, GALERIE VU ET OCTOBRE ROUGE.

Il y a bien des combats singuliers qui se mènent ici encore où l’histoire est de de retour sur des combats plus actuels dans une mémoire engagée du côté du témoignage, Yan Morvan, ou de l’affirmation du métissage culturel avec le Mali et cette Afrique des Grillots, avec Françoise Huguier qui affirmait dans cette séance de réception l’importance de cet humanisme et de l’ouverture aux différences, à leurs mariages, à leurs fécondités au sein d’une Institution ouverte également aux changements. La Cérémonie était accorte et chaleureuse. L’histoire personnelle et professionnelle de Françoise Huguier est cette illustration d’une liberté de soi revendiquée trois fois pendant son discours inaugural, marquée singulièrement dès l’enfance par le choc des cultures et des pratiques politiques, quand enlevée avec son frère, enfant, elle se retrouve chez les Viet Minh pendant huit mois avant d’être libérée; non pas sous la pression de la diplomatie française mais par la volonté de ses « ravisseurs » et l’action du bonze de cette communauté. L’ effet assez retentissant de cet enlèvement de l’enfant et de son frère lors de l’attaque sanguinaire (14 morts) de la plantation familiale au Cambodge par les « communistes », la fuite de sa mère et leur détention avec son frère, ont sans doute créé un traumatisme complexe qui aura sur la vie de la photographe une inertie qu’on ne mesure pas toujours et qui parle souvent à travers les sujets qu’elle a photographié, les communautés dans lesquelles elle a vécu et le refuge qu’elle a , semble t-il trouvé au Mali. Françoise Huguier semble toujours avoir été une femme de combat, une chercheuse poussant les portes closes, cherchant à voir et à comprendre pour s’éprendre et photographier. Dans la préface de son dernier livre Afrique Émoi, Aya Cissoko, boxeuse et écrivaine française écrit « Amoureuse de l’Afrique, Françoise Huguier a tissé, au cours de ses nombreux voyages, des lien forts avec ce continent. Dans son cher Mali on l’appelle la « duchesse de Bamako ». Elle y crée, en 1994, la Biennale de photographie de Bamako, contribuant à faire entrer Seydou Keita et Malick Sidibé dans l’Histoire de la photographie et à mettre en lumière les photographes africains. »

PHOTOCLIMAT ET OCTOBRE ROUGE

Sur un plan écologique, PhotoClimat a installé ses expositions le long de la Seine, s’est emparé de la place de la Concorde en créant ses « pavillons » ourlés , la structure en bois imaginée par l’architecte Arthur Mamou-Mani dans un hommage à l’esprit de la Galaxie. À travers ces architectures et les expositions, Photoclimat dans une démarche assez méritante et militante (merci Nicolas Henry) cherche à sensibiliser tous les publics à la cause du siècle, tandis que certains slogans de la manifestation du 2 Octobre venaient renforcer cette conscience écologique qui demande à s’expande et à continuer à tarauder un monde ravagé par les conflits de tous ordres , là où la guerre commerciale, les impérialismes se disputent l’hégémonie des territoires et des populations pour leurs servitudes…sans. se soucier bien entendu de la Terre, de l’Eau et du Climat en général; d’ailleurs quoi de plus anti-écologique que la guerre, voire la destruction de Gaza, l’Ukraine entre autres.

Octobre Rouge

06.10.2025 à 11:59

Photo Emma Tholot. Une découverte de Fisheye Magazine à suivre ici. Akira of the Early Rollers. © Denny Renshaw. Rock'n'roll never dies, mais il vieillit, et prend sa retraite au Japon, où les Roller-zoku de Tokyo se réunissent toujours, tous les dimanches depuis trente ans, au Yoyogi Park. Denny Renshaw a pris cette série de portraits en 2013 et 2015. Il y a peut-être des gens qui trouveront cela ridicule, cette fidélité à une idée de leur jeunesse, mais nous trouvons cela simplement touchant. Cigarettes After Sex - Nothing's Gonna Hurt You Baby Murmures derrière Kuroyanagi Shoha Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t’entoure. Proverbe navajo Nous avons besoin d'une éthique ou d'une foi, ce qui fait rire les idiots ; ce n'est pas un besoin de croire à autre chose, mais un besoin de croire à ce monde-ci, dont les idiots font partie. Gilles Deleuze. Devenir-enfant Texte intégral 1044 mots

L'air du temps

Le haïku de dés

la charrette de foin.

Voilà un jour d’été.L'éternel proverbe

Les mots qui parlent

Gilles Deleuze, L'Image-temps. Cinéma 2, 1985

06.10.2025 à 09:49

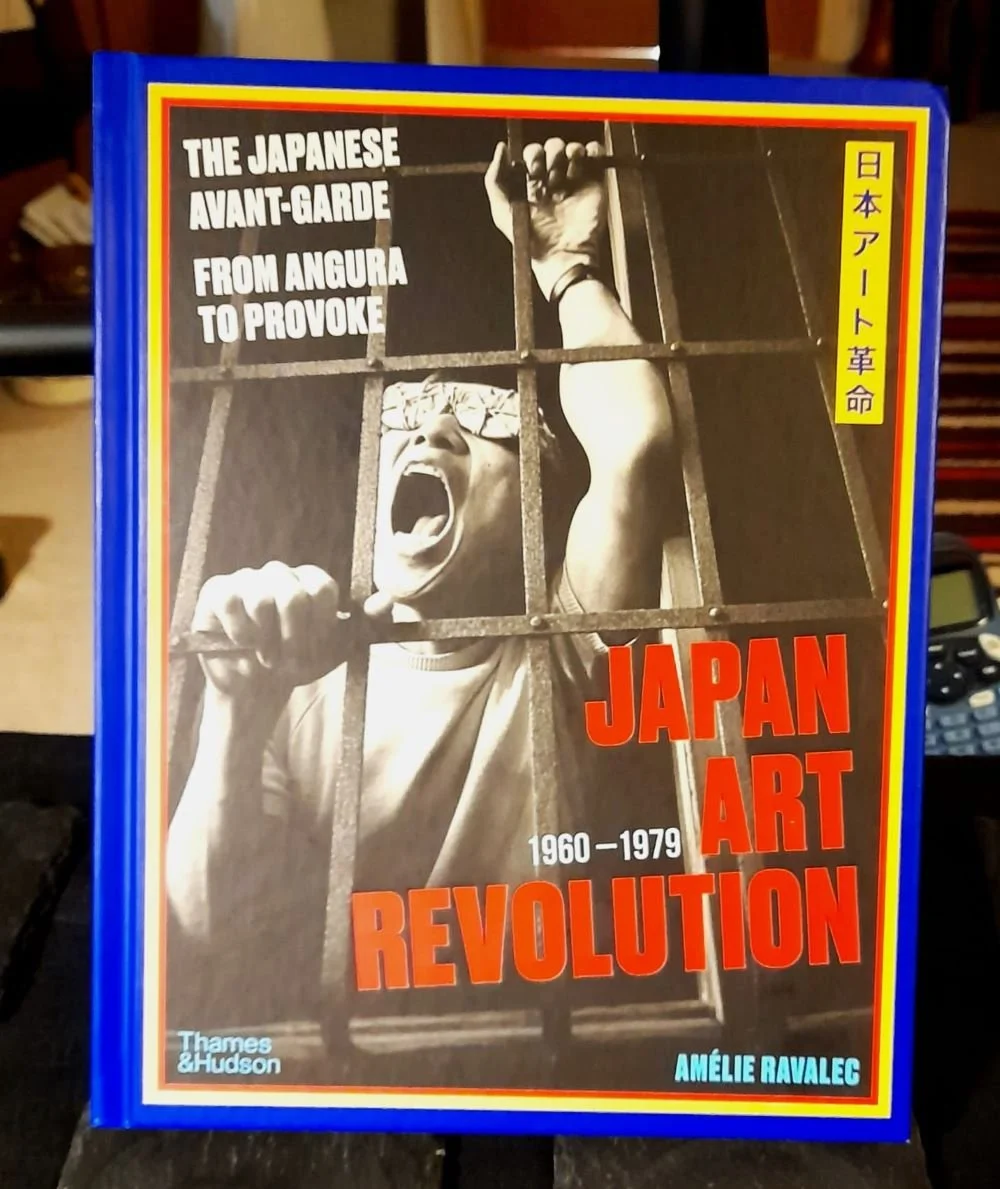

Amélie Ravalec et sa passion pour l'avant-garde japonaise, interview

- D’où te vient cette passion pour l’avant-garde japonaise ? Amélie Ravalec : J’ai découvert l’avant-garde japonaise il y a une dizaine d’années. Mon point d’entrée dans cet univers a été un livre étrange et merveilleux de Terayama Shūji, Photothèque imaginaire de la famille Chien-Dieu. Ce livre m’a complètement fascinée. Il mettait en avant des portraits de famille inventés, avec des personnages de la troupe de théâtre de Terayama, Tenjō Sajiki, et rassemblait des images surréalistes et érotiques, étranges et magnétiques, dans un livre à la maquette et au design merveilleux, très coloré, avec des cadres faits à la main pour chaque photo. Terayama a réussi dans ces œuvres à créer un monde où l’illusion devenait une autre forme de vérité. Il posait sans cesse la question : qu’est-ce que la réalité ? qu’est-ce qu’un rêve ? que se passe-t-il lorsque la mémoire et l’imaginaire se mêlent ? L’idée que l’on puisse créer sa propre réalité par la seule force de l’imagination me paraissait incroyablement proche de ce que j’ai toujours ressenti. Je voyais aussi les échos du surréalisme et d’autres mouvements artistiques qui m’avaient marquée plus tôt. En approfondissant mes recherches, j’ai découvert tout un univers d’artistes qui partageaient ce même esprit d’invention et de défi : le Butoh, le théâtre Angura, la photographie expérimentale, les performances, le cinéma expérimental, le graphisme. Tant de disciplines différentes, et pourtant on retrouvait chez tous ces artistes une même urgence, une même intensité, et une profondeur psychologique et philosophique immense. Ces artistes résistaient à la conformité et au consumérisme du Japon d’après-guerre. Ils inventaient de nouveaux langages pour le corps, pour la mémoire, pour le désir. Plus j’avançais dans mes découvertes, plus j’avais envie que ce travail soit vu, que cette effervescence chaotique, ce monde peuplé d’artistes prolifiques, intrépides, méconnus en dehors du Japon, soit raconté et découvert par un plus grand nombre. Je voulais le faire non pas à travers une approche historique ou académique, mais d’une manière vivante, dense, sensorielle. C’est donc devenu un film, Japanese Avant-Garde Pioneers, puis un livre, Japan Art Revolution. Comment as-tu fait tes recherches pour arriver à une si impressionnante iconographie, et est-elle différente de celle de ton documentaire ? A.R. : J’ai passé plusieurs années à faire des recherches sur le sujet. J’ai toujours collectionné les livres d’art, je passe rarement une semaine sans faire un tour dans les librairies, donc j’ai accumulé au fil du temps une importante collection d’ouvrages sur l’avant-garde japonaise. Chaque livre est une découverte, une passerelle : on découvre par exemple un artiste mentionné dans une préface, ou bien on regarde les notes en fin d’ouvrage pour savoir qui aconçu la maquette, quel éditeur a publié le livre, et en suivant ces pistes, on repère d’autres artistes, d’autres mondes. J’ai donc passé plusieurs années à explorer l’avant-garde japonaise de façon approfondie avant de commencer à travailler réellement sur le film, en 2019. La deuxième phase de recherche s’est faite pendant la production du documentaire : j’ai pu interviewer plusieurs archivistes, notamment celui de Terayama Shūji, mais aussi les archivistes de Hijikata Tatsumi, le fondateur du Butoh, et d’Ōno Kazuo. Avoir accès à leurs archives a été une expérience incroyable. J’y ai découvert des photographies, des films et des documents que je n’avais encore jamais vus, dont beaucoup n’avaient jamais été publiés ou exposés. Le film et le livre rassemblent chacun environ six cents œuvres. Ils partagent une base commune, mais le film contient davantage de films et de vidéos d’archives, tandis que le livre présente les œuvres d’artistes qui ne figurent pas dans le film, notamment Saeki Toshio, Yokosuka Noriaki et Ishiuchi Miyako. Les affichistes 60’s nippons ne se reconnaissent pas dans le psychédélisme US alors qu’ils avaient une démarche parallèle. As-tu une explication ? A.R. : C’est une confusion qui revient souvent au sujet des affiches japonaises des années 1960. Leurs compositions éclatées, leurs couleurs intenses et leurs formes hallucinées évoquent spontanément le psychédélisme américain, alors qu’en réalité, leur origine est toute autre. Quand j’ai enfin rencontré Yokoo Tadanori en personne l’année dernière, nous avons eu une nlongue conversation à ce sujet. Il m’a expliqué ceci : « Au Japon, il n’y avait pas de culture de la drogue dans les années 1960. Il y en avait un peu dans le milieu du divertissement, mais pas dans le milieu de l’art. Parmi les artistes et les créateurs, la drogue était inexistante. C’est pour cela que les artistes exprimaient leurs visions uniquement à travers leur art, sans les influences extérieures qui ont façonné les mouvements psychédéliques en Occident. Le terme “psychédélique” est un concept culturel d’origine occidentale, lié à leurs propres expressions culturelles. C’est pour cela que mon travail a été associé à ce mouvement. Mais en réalité, je n’ai jamais considéré que mon œuvre était “psychédélique” au sens où on l’entend en Occident. Je suis allé pour la première fois à New York en 1967. À ce moment-là, j’ai présenté une exposition dans une galerie. Je montrais une série de travaux que j’avais réalisés en 1965, notamment des œuvres liées au théâtre. Or le mouvement psychédélique américain n’a commencé qu’en 1966 ou 1967, il y a donc un décalage temporel important entre mes œuvres et l’émergence du psychédélisme aux États-Unis. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui encore, cela me paraît étrange d’entendre les gens supposer que mon art est issu de ce mouvement. »Il était très contrarié de voir sans cesse son œuvre qualifiée de psychédélique alors qu’en réalité, elle la précédait. Cette confusion vient du fait que, bien que les affiches japonaises partagent une intensité visuelle et un foisonnement graphique similaires, elles sont nées d’un contexte totalement différent : celui d’un Japon d’après-guerre en pleine mutation, où l’imagination et le rêve étaient devenus des formes de résistance. Et pourquoi un tel livre n’arrive-t-il que maintenant, alors que la culture des animes, du jeu vidéo et des mangas domine le monde culturel depuis la fin des années 90 ? A.R. : On m’a posé exactement la même question quand j’ai sorti mon documentaire sur la musique industrielle. Je pense que l’avant-garde d’une façon générale reste encore très méconnue, et d’autant plus l’avant-garde japonaise. Pendant mes recherches, j’ai rencontré très peu de gens en dehors du Japon qui connaissaient ces artistes. La plupart étaient des spécialistes du Japon des commissaires d’exposition, des chercheurs, ou bien des collectionneurs passionnés de photographie. Le Japon est un pays fascinant mais aussi très difficile d’accès. Gagner la confiance des artistes, des ayants droit et des archivistes, en tant qu’étrangère ne parlant pas la langue, a ét un processus extrêmement long et complexe, que je n’avais pas pleinement anticipé. Certaines interviews ont mis des années à se concrétiser. J’ai réuni plus de six cents œuvres d’art et d’archives pour le film, et pour chacune d’elles, j’ai dû identifier et localiser l’ayant droit, avec parfois des artistes disparus depuis plusieurs générations, puis échanger avec les familles ou les galeries, souvent sur plusieurs années, avec l’aide de mes traducteurs. Certaines de ces archives étaient dans des collections privées, d’autres dispersées, perdues ou oubliées. Parfois, il fallait des mois pour retrouver qui détenait encore les droits sur une seule image ou un film. J’ai passé plus de six ans à travailler sur le film et le livre, et une bonne partie de ce temps a été consacré à la recherche d’archives. Bon nombre de ces œuvres n’ont jamais été exposées ou publiées dans un contexte grand public. Cela rend leur découverte très difficile, même pour les passionnés d’art. L’avant-garde japonaise a longtemps circulé dans des cercles restreints, souvent universitaires ou spécialisés, sans diffusion internationale. Et puis, l’avant-garde japonaise n’a rien de convenu. C’est un art souvent dérangeant, provocateur, traversé par la sexualité, la mort, la violence, la folie. L’univers des mangas, des jeux vidéo ou des animes, même s’il est parfois subversif, reste beaucoup plus accessible pour le grand public. C’est une forme d’imaginaire que l’Occident a intégrée depuis longtemps, tandis que l’avant-garde, elle, continue de résister, de déstabiliser, d’échapper à toute récupération commerciale, et c’est aussi ce qui fait sa force. - Question édition maintenant, comment se fait-il que ton livre paraisse d’abord en anglais alors que le public d’ici raffole de l’art japonais - l’expo Moriyama à la Fondation Cartier a été un vrai carton à ce propos ? A.R. : C’est Thames & Hudson qui m’a contactée après avoir entendu parler du film pour me proposer d’en faire un livre, et j’ai tout de suite été très enthousiaste à cette idée. J’aimerais beaucoup qu’il y ait une édition française, car je pense que ce projet résonnerait vraiment avec le public ici. Beaucoup de ces artistes ont une dimension très philosophique, qui, à mon avis, parlerait particulièrement au public français. Des artistes comme Hijikata Tatsumi ou Terayama Shūji lisaient et étaient directement inspirés par des écrivains et penseurs français comme Genet, Lautréamont, Sade, Bataille, mais aussi par Dada et le surréalisme. Il y a donc déjà une filiation intellectuelle et artistique très forte entre les deux cultures. Si un éditeur français lit ceci, qu’il n’hésite pas à me contacter ! - Ta maquette fait beaucoup penser au Pravda de Peellaert, avec plus de couleurs flashy , le sais-tu ? A.R. : Non, je ne connaissais pas ce livre, mais en le regardant, il me fait penser notamment à Tanaami Keiichi, aussi bien dans l’usage de la couleur que dans l’esprit du design. - A part citer Takemitsu, tu fais l’impasse sur la musique quand la scène musicale été assez phénoménale, connais-tu le livre de Julian Cope Japrocksampler qui en rend compte globalement? A.R. : Oui, je le connais. Je trouve que la musique, tout comme le cinéma japonais de cette période, mériterait un ouvrage à part entière, c’est pourquoi je ne les ai pas intégrés au film ni au livre, qui sont déjà très denses. - Parle-nous des spécificités de ton docu, que les plus chanceux ont pu voir à l’Etrange Festival, le mois dernier, as-tu trouvé (comme pour le livre un éditeur français) un distributeur - et va-t-il être programmé dans d’autres festivals ? A.R. : Depuis sa sortie en mai, le film a fait l’objet de plus de cent cinquante projections à travers le monde, en festivals, en salles et dans des musées. Le film sera projeté à nouveau à Paris le 12 novembre au Musée Guimet, dans le cadre de l’exposition consacrée à Araki. Je n’ai pas encore de distributeur français à ce stade, mais j’ai un distributeur japonais qui prépare actuellement la sortie du film en salles au Japon en 2026. - Est-ce là la suite du projet ? A.R. : Je travaille sur un second film japonais intitulé Japan Visions, consacré aux artistes contemporains les plus marquants du Japon, des années 1980 à aujourd’hui. Le film dresse une série de portraits d’artistes comme Ohtake Shinro, Ikeuchi Kowa, Nishino Sohei ou Azuma Makoto, qui créent tous des œuvres radicalement uniques, mais avec un lien évident vers l’esprit expérimental des années 1960. Japan Visions explore ce que cela signifie d’être humain aujourd’hui à travers ces artistes de différentes générations et disciplines. Leurs œuvres partagent des thèmes communs : le sens de l’existence, le cycle de la vie et de la mort, Eros et Thanatos, l’ombre et la lumière, le poids de la mémoire et l’incertitude de l’avenir. Ensemble, elles forment une évocation poétique et philosophique du Japon contemporain. Le film rassemblera plusieurs centaines d’œuvres inédites : des photographies en noir et blanc de l’après-guerre, des illustrations psychédéliques, des installations monumentales, des collages, des carnets peints à la main, des livres d’artistes, des peintures et sculptures de fleurs en pleine éclosion. Propos recueillis par Jean-Pierre Simard, le 7/10/2025 Texte intégral 4200 mots

On a tellement aimé son livre sur l’avant-garde japonaise qu’on s’est empressé d’aller lui poser quelques questions à propos de sujets qu’on n’y voyait pas apparaître. Et l’autrice s’y révèle diserte et précise. En route pour le hors champs, mais plein chant. Amélie Ravalec dans ses œuvres.

Amélie Ravalec - Japanese Avant-Garde Pioneers - Produced by Circle Time Studio Co-produced by Whatsopp. Inc"

- Japan Art Revolution 1960/1979 , The Japanese Avant-Garde from Angura to Provoke - Thames & Hudson"

05.10.2025 à 14:30

La Fabrication du réel, un travail en continu de Caroline Hoctan

Les choses ont eu lieu avant que je n’en prenne tout à fait conscience, ce qui fait qu’elles ont eu lieu avant, mais également après les événements que je vais relater, de sorte qu’à l’heure où j’écris ces lignes, elles ont sans doute encore lieu. j’ai commencé à m’en rendre compte de manière fortuite lorsque, au cours d’une morne journée d’automne, dans un quartier de cette Lutèce pétrie par la la saleté d’une modernité épuisante et épuisée, une coupure d’électricité rompit la connexion qui reliait mon terminal aux méandres de cette « gorge profonde » que représente la Toile, saturant par-là même le réseau de téléphonie mobile. En 2016, « Dans l’existence de cette vie-là », le deuxième roman de Caroline Hoctan, avait été un choc littéraire majeur, l’un de ceux que l’on rencontre quelques fois par an, et pas toujours, loin de là. Dans une New York à la fois terriblement réaliste et curieusement onirique (déjà, les lieux et les personnes y étaient le plus souvent désignés par de rusées périphrases, surnoms et alias), au cœur de la crise d’avidité capitaliste dite des subprimes, en 2007-2008, cet étonnant roman, ambitieux et englobant, s’attaquait déjà, à travers son minutieux décryptage d’un réel en délitement accéléré, aux liens fondamentaux que crée la littérature de fiction dans la vie même (et ce clin d’œil au passage, ici, à Paco Ignacio Taibo II, pour paradoxal qu’il puisse sembler, n’a rien de gratuit, croyez-moi). Publié en mars 2025 chez Tinbad, « La fabrication du réel » en constitue une forme rare de relecture, de retournement et de palimpseste à haut degré d’octane – et un choc de lecture d’une magnitude encore supérieure, ce qui n’est pas peu dire. La narratrice (qui emprunte à nouveau beaucoup de traits et d’histoire personnelle à l’autrice – mais évoquer ici le terme d’autofiction n’aurait à coup sûr guère de sens, la quatrième de couverture propose celui d’ontofiction, qui emportera largement l’adhésion à l’issue de la lecture), alors qu’elle travaillait à un grand roman, « L’Exviela » – qui renvoie logiquement à « Dans l’existence de cette vie-là » -, apprend, lorsque certains individus surgis du passé et d’une forme particulière de bureau des légendes font leur apparition brutale dans sa vie que l’on aurait pu qualifier de tranquille quoique tourmentée, que son père récemment décédé n’était décidément pas – seulement – l’homme qu’elle croyait connaître. C’est alors, par rapport aux quelques bribes très incomplètes et aux soupçons épars qu’elle aurait pu avoir, que se déverse sur elle (catalysée par une vieille photographie que l’on devinera prise à Cercottes (Loiret), base des services « action » du renseignement français depuis 1950, et longtemps repaire du fameux « 11ème choc », bras armé du SDECE de 1946 à 1963 et de la DGSE de 1985 à 1993) toute une face peu connue – voire encore secrète sous certains de ses aspects – de la Guerre Froide, mais aussi des suspicions et infidélités entre prétendus « alliés » du « monde libre », face portée par des mots tels que « Stay Behind » ou « Gladio », par exemple. Et derrière ce moment de vertige qui se renforce peu à peu, toute une autre histoire de l’Occident, de l’après-deuxième guerre mondiale à aujourd’hui, nourrie de fictions crédibles, de paravents, de fumigènes et d’imaginaire, se dessine – se fabrique – sous ses yeux et sous les nôtres, au risque de se retrouver piégé dans le réseau serré et mobile des grands complotismes contemporains. La mort de mon père – au demeurant fort âgé – fut alors pour moi l’occasion, sinon le prétexte, de quitter l’emploi de seconde zone que j’occupais pour m’envoler de l’autre côté de l’Atlantique, vers cet « Archipel de la Fiction » auquel mon père était lui-même fort attaché. J’avais l’intention d’aller m’y réfugier pour écrire comme je le souhaitais, pour écrire vraiment, écrire tout le temps. J’avais commencé à travailler jeune, avant de poursuivre sur le tard des études comme sorboniste, études qui s’achevèrent avec l’obtention d’un doctorat à cet âge christique que d’aucuns considéraient être l’année du bonheur dans notre vie d’adulte, ce qui ne fut pas mon cas : à la suite de ce diplôme, je ne trouvai que des emplois sous-payés, sans avenir ni aucun intérêt. Et quoi que je pusse mettre comme ardeur, énergie ou volonté pour obtenir d’autres postes ou mener à bien des projets que je visais, il y avait toujours quelque chose qui n’allait pas, et qui me renvoyait sans cesse au milieu, aux origines et aux relations qu’il m’aurait fallu avoir, ou bien que l’on attendait que j’eusse, et dont l’absence, ainsi que le peu d’entrain que je mettais pour chercher à en obtenir, me faisait immanquablement défaut. Très peu de romans contemporains partagent l’exigence et l’ambition de « La Fabrication du Réel », sur le terrain mouvant où se heurtent les géopolitiques et les imaginaires, dans l’ombre du secret, du renseignement et du complot. Disposant comme autant de petits cailloux ou de rochers imposants ses traces et miroirs de Lautréamont, d’Harry Potter, de Wong Kar-wai, d’Aldous Huxley, de capsules de temps, de Soulac-sur-Mer, de pêche à la truite en Amérique, de conquête des cœurs et des esprits ou de défaut d’origine, et de tant d’autres, sous le double parrainage de l’écrivain Jack-Alain Léger (si l’être est multiple, pourquoi le réel ne le serait-il pas aussi ?) et du personnage mystérieux et para-volodinien en diable nommé… Bardo, « La Fabrication du Réel » englobe aussi bien les effets de révélation mémorielle d’une Nathalie Peyrebonne (« Inconstance des souvenirs tropicaux », 2020) que ceux d’intrication physique et psychique des grands maîtres de l’espionnage historique et imaginaire tels que Robert Littell, Pierre Nord et John Le Carré, ou de leurs détourneurs tels Nicolas Richard ou Peter Szendy. En naviguant entre l’irréalité de certaines irréalités et la réalité de certaines irréalités, en jouant du mélange des genres et du saute-frontières physiques et littéraires, ce roman magique et obsessionnel déchiffre – au moins aussi bien que le Fredric Jameson de « La totalité comme complot », le Luc Boltanski de « Énigmes et complots – Une enquête à propos d’enquêtes » et les Wu Ming de « Q comme Qomplot » et de « OVNI 78 » – la question du façonnement continu des imaginaires et du carburant authentique des complotismes fantasmatiques. C’est ainsi que Caroline Hoctan dessine pour nous les contours résolument personnels d’un point d’équilibre parfait, à l’ombre tutélaire du grand Thomas Pynchon, certainement, entre deux autres œuvres majeures de l’imaginaire contemporain, le grand « La femme qui avait perdu son âme » du prix Pulitzer Bob Shacochis, dont les joueurs de golf impavides semblent souvent rôder ici en arrière-plan, et la fabuleuse trilogie (« Lazar », « Frontières » et « Une bête se nourrissant d’elle-même ») consacrée par Olivier Benyahya à la géopolitique secrète d’Israël, à travers un jeu d’intertextualité et d’ellipse jamais égalé. Précipitez-vous sur la grâce savoureuse, inquiétante et inordinaire de cette « Fabrication du Réel ». Comme je buvais mon café et l’observai en gardant le silence, il finit par prendre la tasse que je lui avais servie, et par me demander sur quoi j’étais en train d’écrire. Comment savait-il que j’écrivais ? Il émit une sorte de petit ricanement muet. Je ne pus m’empêcher de penser qu’il m’agaçait. Il m’exposa qu’il savait même que c’était un roman, bien qu’il ne comprît pas l’intérêt d’en écrire encore. En effet, il estimait qu’une telle activité était le plus souvent considérée au mieux comme une sorte de passe-temps, ou au pire comme une névrose, apparaissant même aux yeux de certains comme l’une de ces logorrhées sophistiquées qu’ils avaient un malin plaisir d’ignorer, ou de dénigrer au motif qu’elles leur demandaient un effort de lecture. Je constatai qu’il connaissait bien les problèmes rencontrés par la littérature de nos jours. Pas seulement de nos jours, mais depuis toujours, rétorqua-t-il avec cette emphase qui me répugnait, justifiant que d’avoir été dans sa jeunesse « bibliothécaire », lui avait permis de saisir ce que représentait la littérature pour cette société. Et depuis ? Hugues Charybde, le 7/10/2025 Caroline Hoctan Texte intégral 4916 mots

Bienvenue dans le brutal désert du réel, dans les ombres où se façonnent les imaginaires, les carburants des complots et les dominations réelles et rêvées. Un chef d’œuvre de fiction et de pensée poétique complexe.

Au moment de cette panne, j’étais en train de travailler à une sorte de cantique romanesque, un chant de dévotion à la littérature que j’avais intitulé L’Exviela. J’en avais entrepris l’écriture au cours des années précédentes, lors d’un long séjour en « Usonia ». Ce roman m’obsédait au point que j’y consacrais la plupart de mon temps, de sorte que je n’accordais que peu d’intérêt à ce qui se passait ou pouvait se passer en « Hexagonie » en général, comme dans sa capitale en particulier, sortant peu de l’appartement que j’habitais alors. Mais devant ce black-out surprenant, je dus bien admettre qu’il n’y avait rien de mieux à faire pour moi que d’aller prendre l’air.

Si cette panne ne m’arrangeait d’aucune façon, elle ne m’était pas aussi insupportable que pour ceux que je croisais dans la cage d’escalier et au pied de l’immeuble, et qu’une telle paralysie désemparait. La plupart, visiblement anxieux, faisaient les quatre cents pas dans la rue en essayant de téléphoner. D’autres, apathiques et résignés, erraient d’un trottoir à l’autre ne sachant quoi faire. Pour ma part, je partis droit devant.

Sur le boulevard, les voitures coincées dans le trafic avançaient comme des chenilles processionnaires tandis que de nombreux passants, tels des abeilles égarées, tournaient nerveusement autour d’une bouche de métro dont les rames devaient être en rade. Il était encore tôt. Le ciel était gris et bas, reflétant à sa manière les ténèbres dans lesquelles nous nous enfoncions irrémédiablement. La pluie ne tarda d’ailleurs pas à tomber, recouvrant ce monde désemparé où tout me sembla encore plus désemparant : l’horizon bouché, les immeubles ternes et les visages hébétés de ceux qui cherchaient à joindre des correspondants sans y parvenir. Je marchais plus vite, et me réfugiai dans un bistro que quelques piliers de comptoir occupaient d’un air théâtre. Malgré l’absence d’électricité, il était encore possible de se siffler une « blonde » tout en feuilletant un de ces « canetons libérés » qui, pour le coup, me parut aussi insignifiant que ridicule, n’étant qu’une simple caisse de résonance de la réalité, savamment dopée d’astroturfing et de sensationnalisme.

Une demi-heure s’écoula durant laquelle la pluie redoubla d’intensité et le vieux mastroquet – tel un vaisseau fantôme au cœur de cet univers qui sombrait – accueillit de nouveaux naufragés. En dépit du réseau qui s’abîmait durablement dans le darkness, le bruit se répandit que la panne ne touchait pas seulement le quartier où nous nous trouvions, mais également plusieurs arrondissements de la capitale. J’abandonnai donc l’idée de continuer mon chemin pour trouver un endroit que la panne n’aurait pas touché. Comme l’averse battait son plein, je m’installai à une table et sortis de ma veste cette « publication permanente » de la fin du Second Empire, que son énigmatique et non moins célèbre auteur qualifiait lui-même de « préface à un livre futur ». Cette publication n’avait cessé, depuis, d’être rééditée sous la forme d’un petit opuscule que je portais toujours sur moi. Mais sans lumière, hormis celle des quelques bougies que le tenancier avait allumées ici et là, il m’était impossible d’en lire aisément les propos que je cherchais à percer. Je finis par refermer l’ouvrage et le poussai sur le coin de la table, contemplant les bougies qui crépitaient.

Bien que l’après-midi s’achevât à peine, le bar débordait à présent de gens qui, pris au dépourvu de cette panne et d’une telle pluie, étaient venus se réfugier là afin de trouver un peu d’apaisement, fût-il lui-même liquide, à toutes ces perturbations. La plupart avaient mon âge quand d’autres étaient plus âgés même si certains étaient également encore jeunes. Pourtant, tous se ressemblaient : ils évoluaient comme cadres, vivant dans le même cadre, visant les mêmes buts, ayant le même profil, la même dégaine, les mêmes réflexes, les mêmes tacs, les mêmes tics, les mêmes tocs, les mêmes plaisirs dénués de cette absence même de désir, les mêmes téléphones, les mêmes amis, le même vocabulaire creux et ordinaire formant les mêmes discours, ordinaires et creux. Bref, c’étaient des hommes éternellement jeunes, éternellement dépourvus d’ardeur, interminablement conformistes. Jaugeant la situation qui était la nôtre – plus de courant, plus de réseau, plus de subterfuge – je commandai une autre « blonde » afin d’y noyer mes pensées hautaines.

Ce sont dans ces conditions peu favorables que mon couple se dégrada lui-même. Je finis ainsi par me séparer de la seule relation amoureuse stable que j’avais connue jusque-là, et qui, pendant quelques années, m’avait fait stopper les sempiternelles liaisons frivoles ou sans lendemain dont j’avais pris le goût autant que l’habitude. Peu de temps après cette séparation, et alors que professionnellement je croupissais à rédiger des comptes rendus au kilomètre de réunionites entre utilisateurs et experts de services dans le domaine des échanges de données informatisés, le pays traversa une période de forte hystérie sociale. En effet, l’arrivée au pouvoir d’un président de la République au caractère aussi clivant qu’impulsif, et sa célèbre réplique du « casse-toi, pauvre con » à l’adresse d’un individu hostile à sa personne, devaient sonner le glas durable, sinon définitif, de ce que pouvait encore incarner cette nation, comme grandeur d’esprit, et révélaient le symptôme profond d’abjection, d’hostilité et de médiocrité qu’engendrait de plus en plus la société. C’est dans ce contexte que mon père vint à disparaître, et que tout – ou presque – changea dans ma vie.

Même si nous nous connûmes seulement à partir de mon adolescence, j’avais beaucoup d’affection pour lui, et je peux dire que ce fut réciproque. Au-delà de ce qui l’avait amené à quitter ma mère dans des circonstances aussi complexes qu’obscures, et donc à ne pas m’élever, j’avais une grande estime pour son parcours hors du commun, pour sa détermination instinctive et positive, pour son intelligence tant intellectuelle que pratique, et évidemment pour son esprit libre, lumineux et réfléchi. Mes relations avec lui avaient toujours été sur un pied d’égalité et de respect même si nous n’étions pas forcément d’accord sur tout et que sa vision des choses pouvait diverger de la mienne : notre différence d’âge – cinquante-sept ans – ne nous donnait pas à appréhender le monde de la même manière.

Cependant, et c’est ce qui me touche encore aujourd’hui lorsque j’y pense, il estimait que j’avais raison même si j’avais tort ou me trompais, simplement parce qu’il se mettait à ma place, faisant preuve d’une compréhension à mon égard et d’une empathie pour ce que je ressentais, que je ne m’expliquais guère alors. Il suggérait ainsi avec clairvoyance que lorsque nous n’étions pas d’accord sur tel point, à tel sujet, ou concernant telle situation, c’était parce que nous l’examinions depuis un angle différent.

Il vint s’appuyer sur le rebord de ma table de travail, affichant un sourire amusé, presque contenté, de pouvoir ainsi parler de lui. Il m’apprit qu’il avait fini par entrer au « Schmurtz », le Service Action de l’unité militaire secrète hexagonale, c’est-à-dire qu’il avait été recruté par cette Centrale de contre-espionnage – surnommée à l’époque le « Sdek » – où il avait accompli sa carrière pendant un certain temps, et dont le centre administratif – cette fameuse « Piscine » – était situé sur les « Maréchaux », les boulevards extérieurs de la capitale. Cela n’a pas toujours été une existence facile, constata-t-il de sa voix pâle tandis qu’on le sentait habité par toutes sortes de déceptions, de frustrations et de remords.

Comme je ne répondis pas, il me demanda si je savais que mon père avait lui-même été un de ces « Oscar Roméo » d’Outre-Manche. Je le regardai d’un air médusé et il fut tout à coup mal à l’aise. S’il voulait dire que mon père avait été un de ces Officiers de Renseignement du royaume d’Albion, et plus particulièrement du neuvième département de la Milint, avant d’en démissionner après-guerre, j’étais au courant. Cette photographie réalisée plus de vingt ans après la guerre ne vous étonne donc pas ? s’enquit alors Fugace, tout en tirant une dernière bouffée de sa cigarette pour en écraser avec soin le mégot dans le cendrier. Bien évidemment. Mais ce qu’elle représentait, comme les notes inscrites au dos, ne me paraissaient pas très significatif. Quelles notes ? m’interrogea Fugace en se tournant en direction du cadre. Je me levai pour aller le décrocher et en retirer le cliché afin de le lui montrer. Au vu du mot « Cercueil » et du nombre 45, il sourit imperceptiblement, m’affirmant que c’était le nom par lequel ils appelaient entre eux cette commune dans le « Centre » où se situait leur camp d’entraînement, ainsi que le code postal de son département. Évidemment, je comprenais mieux pourquoi mon père avait vécu dans une localité voisine de ce même département. J’imaginais donc qu’il avait quelque chose à voir avec ce camp d’entraînement, mais comme je n’en avais jamais rien su, j’appréhendai difficilement ce qu’il pouvait y faire. Fugace opina de la tête. C’est là que nous nous rencontrions pour préparer nos missions. Leurs missions ? Fugace ne répondit pas, me faisant juste constater qu’il en savait assez long sur mon père, même si je ne comprenais toujours pas pourquoi il s’était introduit de cette manière chez moi. Sans parler de cette première intrusion à laquelle il prétendait n’être pour rien.

Caroline Hoctan - La Fabrication du réel - éditions Sinbad

L’acheter chez Charybde, ici

05.10.2025 à 14:14

La c.r.e.a.m hip hop et plus de Kassa Overall renverse la perspective

Kassa Overall est un lien commun entre - respirez profondément - tout le monde, de son ancien propriétaire, le père de Spike Lee, Bill Lee, à ses collaborateurs musicaux, allant de son mentor et protégé de Miles Davis, Wallace Roney, à Arto Lindsay, Yoko Ono, Ravi Coltrane, Das Racist et Cass McCombs, avec à son actif un passage en tant que DJ pour le groupe maison de « The Late Show With Steven Colbert ». Un homme très occupé ! Il donne aujourd'hui suite à l'album « Animals » de 2023 et à « Live at Third Man Records » avec des odes chaleureuses aux tubes de sa jeunesse qui ne manqueront pas d'attirer l'attention de tous les plus de 40 ans qui regrettent l'âge d'or du rap et du boom bap des années 90, en revisitant des classiques, dans un style vintage, qui met en valeur les racines jazz du hip-hop sous un jour nouveau. Sa reprise de « Rebirth of Slick (Cool Like Dat) » de Digable Planets est un moment fort, doublant la verve jazz déjà explicite de l'as de « Blowout Comb » avec une vitalité débordante, tandis que « C.R.E.A.M. » du Wu Tang Clan est beaucoup plus éloigné de l'original - vous aurez peut-être du mal à rapper dessus. De même, sa reprise de « Nuthin But a « G » Thang » de Dre est presque méconnaissable, passant du style « hood » au jazz de chambre feutré. Les morceaux les plus proches de l'original sont peut-être sa réinterprétation jazz de « SPOTTIEOTTIEDOPALISCIOUS » d'Outkast, qui fera danser les amateurs de jazz, et, plus surprenant, sa version relativement sobre de « Big Poppa » de Biggie, où le clavier est remplacé par des cuivres et des bois pour un effet charmant et plus rêveur. JP Boomcat, le 7/10/2025 Texte intégral 650 mots

L’excellent jazzman Kassa Overall, personnage légendaire et hyperconnecté, revient chez Warp avec des reprises aussi jazz que décontractées et rigoureuses de classiques du hip-hop signés The Notorious B.I.G., Wu-Tang Clan, Dr. Dre, A Tribe Called Quest, OutKast, Digable Planets et Juvenile. Un pas de côté, là où la main de l’homme devrait plus souvent mettre le pied…

Kassa Overall - Cream- Warp

05.10.2025 à 13:18

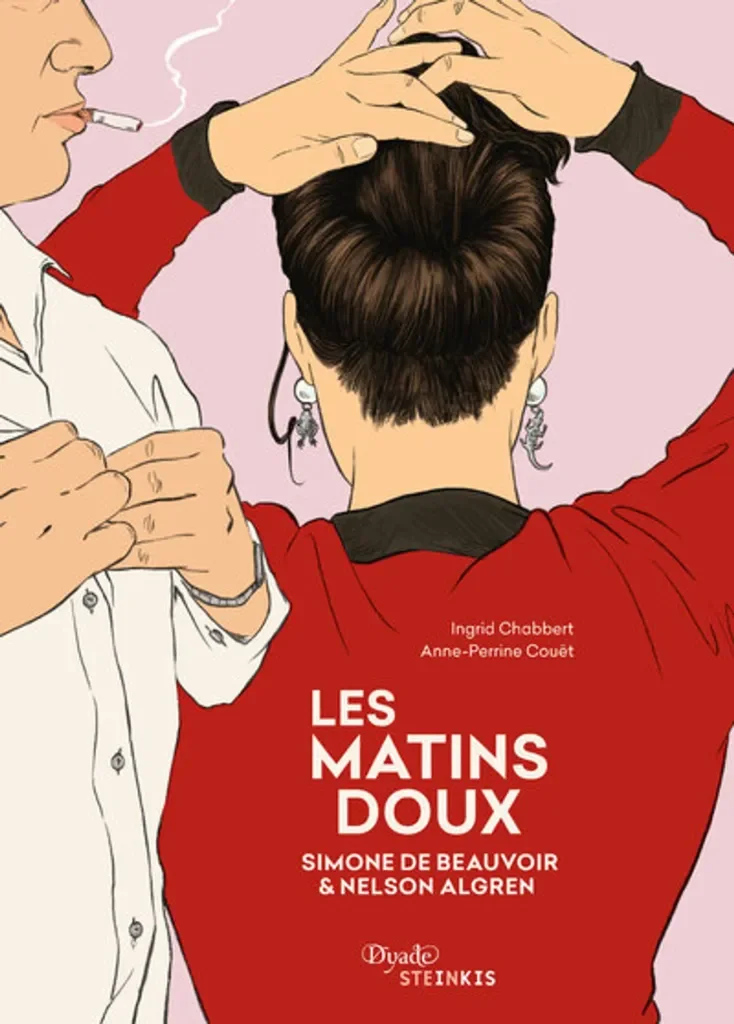

Anne-Charlotte Velge / photo ©DR Avec une proposition éditoriale toujours plus importante, la bande dessinée documentaire est omniprésente en librairie et une grande partie des maisons d’éditions se sont lancées ou ont renforcé leur offre éditoriale sur le secteur. Les éditions Steinkis lancées en 2011 par Moïse Kissous se sont spécialisées dans cette veine et l’éditrice Anne-Charlotte Velge continue de développer cet aspect de la maison en se rapprochant du label Zones des éditions la Découverte, fondé par Grégoire Chamayou en 2007. Trois titres sont déjà annoncés pour 2025-2026 autours d’essais du catalogue, un premier en novembre : On ne naît pas mec de Daisy Letourneur & Shyle Zalewski. Puis en février 2026, Sex friends de Richard Mèmeteau & Colin Atthar et Propaganda de Françoise de Ruscak & Maxime Belloche d’après Edward Bernays en septembre 2026. Mais avant de les découvrir dans les prochains mois, laissons la parole à Anne-Charlotte Velge. Anne-Charlotte Velge : Depuis toute petite, je savais que je voulais être éditrice. Au collège, j’ai rencontré un éditeur et ce fut une véritable révélation. J’ai ensuite eu l’opportunité de faire un stage chez lui au début de mes études, et l’aventure a commencé. Je savais également que je voulais travailler dans l’illustré. J’entretenais un rapport très fort avec la bande dessinée et j’étais fascinée par la technique. J’ai débuté dans la fabrication chez Delcourt : nous recevions les originaux, nous les scannions, faisions le lettrage… Après un passage chez Bayard, je suis retournée chez Delcourt, puis j’ai exploré le manga chez Pika. Mais j’avais envie de davantage de création et de moins de traduction. C’est ainsi que je suis arrivée chez Jungle pour développer un catalogue ado-adulte et de la fiction jeunesse, avant de rejoindre Steinkis pour travailler sur la non-fiction. A.-C.V. : En arrivant chez Jungle, j’ai apporté une expertise en fabrication, prépresse, et une sensibilité particulière à l’image, au manga et à la littérature adolescente. Avec l’équipe, nous avons eu envie de revenir à la fiction et au roman graphique adulte. De là est née la collection Ramdam, qui propose des récits pour adultes ancrés dans des univers fictionnels. J’ai ensuite développé de la fiction jeunesse et adulte, créé une collection de romans graphiques pour ados — mêlant achats de droits et créations originales, comme Ratures indélébiles (Aurèle Gaillard & Camille K.) — et poursuivi le développement de parodies inspirées de la pop culture. Puis, Moïse Kissous m’a proposé de reprendre le catalogue documentaire. C’était un domaine que j’avais peu exploré, hormis avec Trois filles debout (Séverine Vidal & Anne-Olivia Messana), un album retraçant le parcours militant de trois adolescentes et que j’avais adoré accompagner. J’ai accueilli avec joie cette nouvelle opportunité, j’aime comprendre comment le monde fonctionne et ça me semblait un excellent terrain d’apprentissage. En parallèle, je continue d’éditer La Brigade des cauchemars (scénario de Franck Thilliez, dessin de Yomgui Dumont & couleurs de Drac), l’un de mes titres favoris chez Jungle, ainsi que Retour à Tomioka ( Laurent Galandon & Michaël Crouzat), récompensé par le Fauve Jeunesse à Angoulême en 2025. Même en travaillant désormais chez Steinkis, j’entretiens ainsi un lien précieux avec Jungle, la fiction et la jeunesse. A.-C.V. : Notre volonté était d’ancrer la collection dans le contemporain et de donner la parole aux jeunes auteur·ices sur ce qu’ils et elles avaient envie d’exprimer, tout en restant dans un espace fictionnel en résonance avec les enjeux de la société actuelle. C’est le cas des Nébuleuses (Anaïs Félix & Camille Pagni), le dernier ouvrage paru dans la collection, qui interroge les schémas amoureux contemporains. C’est une histoire d’amour moderne qui questionne la liberté, l’individu, et ce que l’on veut ou non donner en amour. A.-C.V. : Ce choix répondait autant aux attentes de la maison qu’aux miennes. Les albums étant conçus sur des paginations importantes, nous voulions offrir des récits aboutis et conclusifs, aussi bien pour les auteur·ices que pour les lecteur·ices. La série ne s’est jamais posée comme une option pour Ramdam. Nous ne publions que deux titres par an : proposer une série aurait signifié des attentes interminables pour les suites. Avec Ramdam, nous cherchons à créer des bulles de lecture, des œuvres indépendantes, hors du temps, dans lesquelles la BD transporte le lecteur grâce à l’univers graphique et la voix singulière de l’auteur·ice. A.-C.V. : Oui, mais pas systématiquement. Nous accompagnons nos auteur·ices sur la durée. Par exemple, Valentin Maréchal a publié un deuxième livre, Le Phare. Il avait déjà travaillé avec Jungle et nous collaborons aujourd’hui sur un projet chez Steinkis. Ramdam est un espace d’expérimentation. Les auteur·ices y explorent, puis partent vers d’autres labels ou éditeurs — et nous les encourageons à le faire. Les albums demandent souvent plusieurs années de travail, et les collaborations nouées sont très fortes. Même si l’on ne retravaille pas immédiatement ensemble, il est fréquent que nos chemins se recroisent ailleurs. A.-C.V. : Les libraires apprécient la collection et trouvent les albums beaux et singuliers. Ils perçoivent Ramdam comme un espace romanesque et fictionnel, plutôt destiné à un lectorat de 20 à 35 ans. La ligne éditoriale est volontairement ouverte : les auteur·ices sont libres en termes de style graphique comme de pagination. L’objectif est de proposer un espace de création qui mette l’accent sur le scénario, les dialogues et l’expérience d’une histoire unique, tout en accompagnant de jeunes voix. A.-C.V. : J’adore jouer ! Yomgui Dumont, le dessinateur de La Brigade des cauchemars, partage cette passion. En festival, notre première question est toujours : « À quoi tu as joué récemment ? ». Très vite, nous avons eu envie de créer un jeu en BD. N’étant pas éditeurs de jeux, il fallait rester dans notre domaine de compétence. Nous avons embarqué toute l’équipe et travaillé avec Kaedama, un créateur de jeux formidable. Ensemble, nous avons conçu une dynamique d’escape game adaptée à la BD. Ce projet répondait aussi à une frustration des auteur·ices jeunesse : travailler 18 mois sur un album lu en 12 minutes. Avec l’escape game, la lecture devient active : les lecteur·ices doivent chercher des indices dans l’image, ce qui change leur rapport à la BD. La Brigade des cauchemars – Escape Book est donc un mélange de BD, de l’univers labyrinthique de Franck Thilliez, du dessin de Yomgui Dumont et des énigmes conçues par Kaedama. A.-C.V. : Ayant travaillé dans le manga, j’avais déjà réfléchi à l’adaptation de webtoons. J’étais une grande fan de Colossale (Rutile & Diane Truc, [notre coup de coeur & notre interview en vidéo avec les autrices]) avant d’arriver chez Jungle. J’ai contacté les autrices, puis nous nous sommes rencontrées à Angoulême. De longues discussions ont suivi pour définir ce que nous voulions construire ensemble. Ce fut un projet exigeant : cinq tomes, un rythme intense, beaucoup de retouches et de couvertures à penser. Mais la dramaturgie du webtoon, déjà très solide, a facilité l’adaptation papier. Nous avons même proposé une édition collector, avec des épisodes bonus. C’était une façon de matérialiser l’objet-livre et de répondre aux attentes des fans. Colossale explore aussi ce double jeu entre l’image que l’on renvoie et ce que l’on est vraiment : une thématique universelle. J’aime accompagner les lecteur·ices en leur donnant des clés de compréhension. Que ce soit pour Colossale, pour Pour l’amour de Monna Lisa (Marco Rizzo & Lelio Bonaccorso) ou pour Shubeik Lubeik (Deena Mohamed), je trouve essentiel d’expliquer les choix éditoriaux pour permettre une meilleure lecture. A.-C.V. : Je pense que je fais de la non-fiction comme je fais de la fiction, c’est-à-dire beaucoup par l’angle du récit. Je demande souvent aux auteur·ices ce qu’ils ont envie de raconter par rapport à leur sujet. Je crois qu’il faut incarner et ancrer la documentation dans un récit. Chez Steinkis, nous publions beaucoup de témoignages et de tranches de vie. Les auteur·ices échangent aussi beaucoup, se relisent mutuellement : il y a une réelle intelligence collective. Même si, en documentaire, nous faisons aussi souvent appel à des spécialistes : journalistes, historiens, scientifiques, ils participent en tant qu’auteur pour relire, apporter leur expertise sur les sujets. Le documentaire n’est pas toujours une question de vérité. Par exemple, dans Les matins doux, inspiré de la correspondance entre Nelson Algren et Simone de Beauvoir, une part reste inconnue. Les autrices ont donc proposé une interprétation de cette relation, une projection. A.-C.V. : Oui, il y en a beaucoup et ils sont passionnants ! Chez Steinkis, la fin d’année sera marquée par des publications autour de la masculinité : Pénis de Table 2 (Cookie Kalkair [Lire ici notre interview de l’auteur]) et Nos pères, nos frères, nos amis (Mathieu Palain & Valentin Maréchal), dans la continuité de notre réflexion sur les violences sexistes et sexuelles, initiée notamment avec Les femmes ne meurent pas par hasard (Charlotte Rotman, Anne Bouillon & Lison Ferné) en 2024. Nous préparons également le lancement de notre collaboration avec la collection Zones (La Découverte), dont les premiers titres arriveront très bientôt. Et puis… d’autres nouveautés suivront, mais je préfère garder un peu de suspense. Vous avez quelques bonnes pistes de lectures pour les fêtes, et je vous propose également de (re)voir cette interview vidéo autour de Pierre Bourdieu pour parler de l’enquête inédite de Pascal Génot & Oliver Thomas chez Steinkis mais également du livre de Tiphaine Rivière publié aux éditions Delcourt / La Découverte. Thomas Mourier, le 7/10/2025 -> Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pourrez vous procurer les ouvrages évoqués Texte intégral 4909 mots

À l’occasion de l’annonce de la création du label Steinkis-Zones, une nouvelle collection d’essais adaptés en bande dessinée portés par les éditrices Anne-Charlotte Velge de chez Steinkis et Marieke Joly, éditrice aux éditions La Découverte — Zones. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre d’Anne-Charlotte Velge pour évoquer son parcours professionnel, de la fabrication à l’édition, de la fiction au documentaire.

Peux-tu nous raconter ton parcours professionnel avant ton arrivée chez Jungle en 2018 ?

Chez Jungle puis chez Steinkis, tu as touché à plusieurs champs éditoriaux. Peux-tu nous en parler ?

Tu as initié plusieurs projets, dont la collection Ramdam, qui met en avant de jeunes auteur·ices. On observe un regain d’intérêt pour ce type de démarche, comme chez Dargaud avec la collection Combo. Quelle était votre ambition ?

Le cahier des charges de la collection imposait de ne proposer que des one-shots. Pourquoi ce choix ?

La collection publie peu de titres. Est-il possible pour un·e même auteur·ice d’y revenir ?

Quels retours avez-vous reçus de la part des libraires et du public sur Ramdam ?

Tu as supervisé un projet original, un escape game en BD avec La Brigade des cauchemars. Comment est née cette idée ?

Tu as aussi accompagné l’adaptation de Colossale. Quel a été ton rôle ?

Quelles différences vois-tu entre fiction et documentaire en tant qu’éditrice ?

Pour conclure, peux-tu nous parler des projets à venir ?

Interview de Anne-Charlotte Velge

27.09.2025 à 15:04

Amélie Ravalec et l'avant garde au Japon de 1960 à 1979, d'Angura à Provoke

Le discours politique et la rébellion, auparavant impensables, ont fait surface. L'influence croissante de l'Occident sur la jeunesse japonaise désabusée, qui ressentait vivement l'impact de la guerre désastreuse dans laquelle les anciennes méthodes l'avaient entraînée, a donné naissance à un mouvement underground japonais avant-gardiste, petit mais dynamique et radicalement inventif, formé autour d'un groupe d'artistes, de photographes, de cinéastes, de metteurs en scène de théâtre et de danse, d'interprètes et de compositeurs partageant les mêmes idées, tous animés par le désir commun de remettre en question les normes établies et de repousser les limites. Comme le décrit l'illustrateur et collaborateur Yokoo Tadanori dans son introduction au livre, « c'était quelque chose d'incroyablement concentré, qui se passait dans des espaces très restreints, sur de courtes périodes. C'est ce qui le rendait si intéressant ». Il souligne également que la corporéité était cruciale. « Aujourd'hui, les gens réfléchissent trop, analysent tout à l'excès... À l'époque, tous ces individus agissaient à travers leur corps... C'est une époque ennuyeuse comparée à celle-là ». Même si l'être humain a tendance à glorifier et à mythifier le passé, il suffit de parcourir la riche variété d'images et d'œuvres d'art provocantes incluses dans ce livre somptueux et impeccablement organisé pour se rendre compte qu'il n'exagère pas. Conformément au besoin de s'exprimer à travers la physicalité, Japan Art Revolution présente beaucoup de nudité et de bondage fétichiste modéré. Un exemple (mais il y en a beaucoup d'autres) est l'art de Tanaami Keiichi, qui combine des sérigraphies de modèles pornographiques à la manière de Warhol avec des dessins animés érotiques psychédéliques et des collages influencés par le dadaïsme. Comme il le dit dans l'une des citations qui ponctuent les images, « les choses sont attirantes en raison de leur érotisme... Les bâtiments, la nourriture et les espaces de vie peuvent également être érotiques. Je pense que l'érotisme se trouve dans de nombreux endroits ». Il ne s'agit pas ici de simple titillation, mais d'une remise en question de vos idées préconçues sur ce qui est beau, à une époque (aujourd'hui révolue) où l'art avait encore le pouvoir de choquer. Ce n'est qu'un petit exemple parmi d'autres. Japan Art Revolution présente également le théâtre Butoh, des photographies révolutionnaires, des performances artistiques provocantes, des illustrations dérangeantes et stimulantes, et bien plus encore. Tous contiennent des éléments de physicalité qui relient ce mouvement, s'il s'agissait bien d'un mouvement organisé. Il s'agissait probablement d'un moment parfait où tout s'est réuni : les bonnes personnes, le bon environnement, les bons lieux, une caractéristique qu'il partageait avec d'autres mouvements tels que le dadaïsme, le futurisme et le surréalisme, ou même le punk et la musique industrielle. C'était une époque particulière. Pas facile, mais spéciale. Le mouvement avait son propre magazine (ou fanzine, si vous préférez ce terme), Provoke, créé par un groupe d'artistes dont faisait partie le photographe Daido Moriyama, qui vous est peut-être plus familier en Occident. Plus visuel que littéraire, il a joué un rôle central pendant les deux années de son existence, publiant un manifeste qui déclarait que la photographie et l'image étaient une nouvelle forme de langage et de pensée. Amélie Ravalec a réalisé un travail très spécial en compilant ce livre et en réalisant le film qui l'accompagne, Japanese Avant-Garde Pioneers. Contrairement aux livres d'art habituels, Ravalec a conçu chaque aspect du livre, jusqu'au design visuel saisissant de chaque page, à la structure (avec un chapitre séparé pour chaque artiste présenté) et à la présentation de chaque image. Son œil de réalisatrice et de designer, ainsi que son amour pour l'art radical japonais, confèrent à Japan Art Revolutions une énergie et un dynamisme qui font écho à ceux du mouvement original lui-même. Dans un livre grand format de 300 pages, à couverture rigide et entièrement en couleur, mes photos ici ne peuvent que donner un aperçu de ce qui vous attend à l'intérieur. Cela vaut la peine de gratter la surface et de creuser plus profondément, car cet ouvrage, tout comme le film, sera une référence incontournable pour les années à venir. Alan Rider, le 29/09/2025 Daido Moriyama - Provoke Texte intégral 2120 mots

Les années 1960 et 1970 ont été une période d'une intensité inimaginable en termes de changements sociaux et politiques au Japon. Les souvenirs de la guerre étaient encore frais et douloureux. Cette expérience douloureuse et cathartique, qui a notamment vu le Japon subir les deux seules utilisations de la bombe atomique dans l'histoire de la guerre, a bouleversé toute la structure de la société japonaise.

Amélie Ravalec - Japan Art Revolution 1960/1979 -The Japanese Avant-Garde from Angura to Provoke -

Thames & Hudson - édition anglaise

27.09.2025 à 10:33

Photo Raul Cañibano (Cuba) Kirill Kovalenko - Distant Places La beauté n'est fixée nulle part. Même Venise n'est pas belle (phrase scandaleuse, mais qu'on en voie mille et mille photos, et on la pardonnera peut-être). Elle apparaît aux yeux. Hasard d'une lumière. D'une ligne de chiens abrutis de soleil et par miracle allongés en un trait qui attire le regard. De la position de guingois d'une voiture. Nous aimons cette célébration d'une cité populaire de la ville de nulle part à l'Est par le photographe ukrainien Kirill Kovalenko (de lui, nous n'avons rien réussi à savoir). Orso Jesenska - Et Nous Encore Vivants N'était le chant Ôe no Chisato Les âmes noires portent des chemises blanches. Proverbe ukrainien Taneda Santoka : 1882 - 1940 Ne vénérez pas ce qui vous est lointain ; ne le méprisez pas non plus. Apprivoisez-vous au lointain. Ne méprisez pas ce qui vous est proche; ne le vénérez pas non plus. Apprivoisez-vous au proche. Ne prenez pas à la légère vos yeux ; ne leur donnez pas non plus trop de poids. Ne donnez pas trop de poids à vos oreilles ; ne les prenez pas non plus à la légère. Rendez clairs et limpides et vos yeux et vos oreilles. Eihei Dogen, le Trésor de l'Œil Texte intégral 1129 mots

L’image du monde

L’image (bis)

Christian PerrotL'air du temps

Le haïku de dés

Que lance dans la vallée

Le rossignol

Qui donc saurait

Que le printemps est arrivé? L'éternel proverbe

Les mots qui parlent

26.09.2025 à 18:02

Geese, le truc qui troue avec "Getting Killed"

Getting Killed, leur dernier album, est une explosion instrumentale passionnante. Attendez-vous à la qualité phénoménale habituelle. L’album offre cette qualité habituelle et stupéfiante de Geese, avec de nouveaux messages de luxure et de honte. La chanson d'ouverture, Trinidad, qui a fuité, donne le ton à ces démonstrations chaotiques mais passionnées, à la créativité soudaine qui s'est exprimée pendant dix jours. Geese a un côté rugueux que d'autres artistes auraient peut-être cherché à lisser. Mais pas Geese, car cela affaiblirait leur travail s'ils essayaient de perfectionner ces moments, d'enlever le dynamisme et le cœur qui proviennent de ces moments spontanés. On peut l'entendre tout au long de Getting Killed, un album qui comporte les expérimentations nécessaires pour trouver une nouvelle voie à travers le bruit et les morceaux de rock artistique. Cobra et Husbands sont des exemples phénoménaux de ce que Geese a à offrir. Le premier est une dissonance instrumentale et une voix rageuse, le second une procédure cool et décontractée où l'on entend un style de performance plus chaleureux. Geese a une fois de plus démontré son talent pour les chansons aux multiples couches, des œuvres qui ne se révèlent pleinement qu'après plusieurs écoutes. Getting Killed, leur chanson titre, est un événement qui mérite d'être célébré. Chaque chanson est une occasion de se rapprocher du concept et de sa signification en constante évolution. La chanson titre est un véritable chef-d'œuvre en matière d'instrumentaux qui créent l'ambiance, de paroles interrogatives et de voix qui relient le tout. Getting Killed passe son temps au bord de l'effondrement. Le fait qu'il ne le fasse jamais est aussi impressionnant que les moments extravagants créés par Winter et le groupe. Une partie du plaisir de Getting Killed réside dans le flux de conscience avec lequel Winter écrit. 100 Horses est une œuvre fulgurante, non seulement pour ses qualités instrumentales et dérivantes, mais aussi pour ses commentaires culturels. La musique y danse en temps de guerre, Elle occupait une place aussi importante dans 3D Country qu'ici, mais le groupe semble plus à l'aise dans cette version plus sauvage et plus étrange de cet album. Bow Down offre un autre moment de narration incroyablement inventif et opportun. Associez-le au feu de l'enfer de Taxes et vous obtenez une version abrégée de La Divine Comédie. La peur de la mort n'est pas le moteur de l’album mais la prise de conscience de ce que vous perdez. La dernière chanson de l'album, Long Island City Here I Come, est une fin fantastique. Est-ce une vision du paradis ? Un lieu rempli de promesses et de satisfaction ? Non. C'est une autre étape pour les angoisses et les lacunes émotionnelles, rendue vivante par la puissance vocale unique de Winter et les succès instrumentaux mordants de Geese. C'est une excellente conclusion d'album. La musique va-t-elle mourir à nouveau ? Geese bénéficie d'un élan sensationnel derrière son dernier album, qui ravira particulièrement ceux qui s'intéressent à l'histoire de la musique. Non pas dans l'évolution des notes, mais dans la mort de Buddy Holly, les sentiments d'animosité et de courage qui transparaissent à travers dix jours intenses consacrés à un seul projet. Ce sont les années les plus folles de Geese et leur évolution instrumentale et lyrique est évidente. Getting Killed est un événement phénoménal où la maîtrise des médias est aussi importante que les hurlements et les fracas d'un groupe instrumentalement éclairé. Pour les amoureux de Violent Femmes et de Certain General d’autrefois. Jean-Pierre Simard, le 29/09/2025 Texte intégral 1075 mots