La 17ème édition du festival Lumière, qui s’est tenue du 11 au 19 octobre à Lyon, a récompensé le cinéaste Michael Mann. Il succède ainsi à Isabelle Huppert, honorée l’année dernière. Le Vent Se Lève était présent : bilan et analyse.

Un trou de ver est un raccourci qui, sur le plan théorique du moins, permettrait de relier deux points éloignés de l’espace-temps. Nul besoin cependant de se plonger dans des ouvrages d’astrophysique pour en faire l’expérience : en ajoutant une dimension temporelle à l’éclectisme géographique et de genre des festivals d’avant-premières, les festivals de films de patrimoine permettent bien souvent de replier le temps sur lui-même et de dresser des comparaisons entre les productions actuelles et celles d’autres périodes. Les choix de rétrospectives, de rencontres et de projections diverses en disent parfois autant sur l’époque et l’état du cinéma actuels que les sorties en salle. En ce sens, la 17ème édition festival Lumière, qui s’est achevée le 19 octobre, était particulièrement éloquente. Elle a notamment mis l’accent sur le cinéma états-unien des années 1970 aux années 2000 ; l’occasion de dessiner, en creux, les fractures à l’œuvre – et ses conséquences esthétiques – chez nos voisins d’outre-Atlantique.

De Michael Mann à Paul Thomas Anderson

Le 17 octobre, à l’issue d’une prestigieuse cérémonie organisée à l’Amphithéâtre 3000 de Lyon, Isabelle Huppert remettait à son successeur Michael Mann le Prix Lumière, dont l’ambition est d’être l’équivalent d’un prix Nobel du cinéma. Peu récompensé tant dans les festivals européens qu’aux Oscars, le cinéaste de 82 ans a pourtant exercé une influence considérable sur la production hollywoodienne et plus généralement sur le cinéma d’action, réussissant à concilier le caractère spectaculaire de films « grand public » et son statut d’auteur. Son parcours reste malgré tout peu connu. Avant d’accéder au cinéma, Michael Mann travailla pour la télévision, une expérience formatrice qui façonna en partie son regard de cinéaste et sa grammaire esthétique, et qui fut aussi à l’origine de son attrait pour le buddy movie, le film à tandem ; son genre fétiche qu’il retravailla tout au long de sa carrière, qu’il s’agisse de mettre en scène des confrontations (Collateral, Heat) ou des trajectoires parallèles (Révélations, Miami Vice).

Lors d’une rencontre organisée pendant le festival, Mann est revenu sur ces années et notamment sur un court métrage documentaire qu’il réalisa en France en 1968 pour la chaîne NBC. Pour ce dernier, il obtint des entretiens avec les principaux leaders du mouvement, Daniel Cohn-Bendit et Alain Geismar notamment, mais également Alain Krivine, éminente figure de la Ligue communiste révolutionnaire dont il garde encore aujourd’hui un très bon souvenir. Le cinéaste en profita pour comparer les États-Unis actuels à ceux des années 1960, soulignant que la résistance d’aujourd’hui ne se jouait plus dans la rue mais à la télévision, avec South Park et leurs moqueries à l’encontre de Donald Trump.

L’exercice n’est pas inintéressant et décaler la comparaison dans le temps pour s’attarder sur les longs-métrages du cinéaste, dont le premier, Le Solitaire, est sorti en 1981, est encore plus parlant. Il est frappant de voir à quel point la façon dont les États-Unis se représentent à travers le cinéma a évolué ces dernières années, voire ces derniers mois. Dans Hacker, sorti en 2015, un informaticien pirate et une employée du FBI devaient collaborer avec un expert informatique chinois pour tenter d’arrêter un cyber-criminel, coupable de l’explosion d’une centrale nucléaire et d’ultra-spéculation sur les marchés financiers. Le pirate états-unien interprété par Chris Hemsworth parvenait finalement à arrêter le criminel et à éviter de justesse un nouvel attentat terroriste de grande envergure : en d’autres termes, il sauvait le monde. Dans Ali, sorti en 2001, le regard de Mann se tournait vers le passé pour aborder dix années décisives de la vie de Mohamed Ali et, à travers elle, dépeindre l’Amérique de la guerre de Vietnam et de Malcolm X, gangrénée par le racisme et le nationalisme. Dans un cas, Michael Mann observait le présent, et mettait en scène les États-Unis comme principal acteur de la lutte contre le terrorisme international ; dans l’autre, il scrutait avec acuité et sans chercher à les amoindrir les errements passés de son pays. En d’autres termes, les États-Unis n’étaient pascritiqués au présent. Ils étaient cette superpuissance dont l’on pointait le passé douloureux, celui-là même qui fit de Mohamed Ali une superstar tant nationale qu’internationale et un sportif persécuté pour ses convictions religieuses et sociales.

Force est de constater combien est profonde la rupture avec les films sortis en salle ces derniers mois. Qu’il s’agisse d’Eddington d’Ari Aster ou d’Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, c’est l’implosion et la fascisation contemporaine du pays de l’Oncle Sam qui est dénoncée, y compris dans le cas d’un film d’anticipation comme le médiocre Marche ou crève de Francis Lawrence. Or, dans ces trois cas, il s’agit de productions à gros budget. Tout se passe comme si les cinéastes états-uniens, rattrapés par un Zeitgeist étouffant auquel il ne peuvent échapper, n’avaient d’autre choix que de le regarder en face, soit pour mettre en scène la désagrégation actuelle de leur pays (Eddington, dont nous parlions dans notre bilan du dernier Festival de Cannes), soit pour anticiper une radicalisation protéiforme (Une bataille après l’autre, Marche ou crève). On ne pointe plus du doigt un passé trouble mais un futur proche loin d’être désirable. Quant au présent, il est désormais des plus obscurs et les menaces ne sont plus exogènes. Le ver est dans le fruit.

Mohamed Ali, Patrice Lumumba et la CIA

Ajoutons également que les critiques politiques qu’adresse Michael Mann à la société dans laquelle il évolue se situent toujours au second plan. Elles se devinent mais ne sont jamais explicites, ce qui explique d’ailleurs pourquoi elles ne sont pas toujours comprises par ses compatriotes. Ainsi, la métaphore politique au cœur de son premier film, Le Solitaire, sa critique de la virilité, du paternalisme, n’a pas été perçue aux États-Unis mais uniquement en France, c’est du moins ce qu’a affirmé Michael Mann lors d’une rencontre organisée lors du festival. Car ce qui intéresse le cinéaste de Chicago, c’est d’abord et avant tout ses personnages et leur évolution, la mise à l’épreuve de leurs valeurs, de leur abnégation, de leur morale, plutôt que le propos politique sous-jacent – d’où l’attrait pour le buddy movie et les trajectoires parallèles ou qui s’achoppent. Là encore, la comparaison avec les films évoqués précédemment parle d’elle-même.

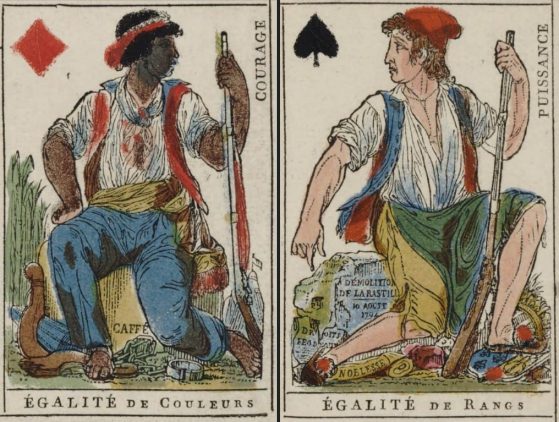

Une autre œuvre récente, réalisée par un cinéaste belge, fait étrangement écho à Ali et illustre bien cette divergence. Il s’agit de Soundtrack to a Coup d’État de Johan Grimonprez. Dans ce film documentaire composé d’images d’archives uniquement, Grimonprez relate le coup d’État au Congo en 1960-1961, soutenu par la Belgique et la CIA, et qui se conclut par l’assassinat du premier Premier ministre de la République démocratique, Patrice Lumumba, et la prise de pouvoir du dictateur Mobutu, plus favorable aux intérêts occidentaux. Par des champs-contrechamps bien pensés, le cinéaste ouvre une brèche dans le temps et dans l’espace, actualisant d’une part son propos – comme lorsqu’une publicité pour Tesla surgit après des plans montrant l’exploitation coloniale du Congo belge ou qu’une publicité pour l’Iphone 11 s’immisce après des images de l’adoption de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux peuples coloniaux par l’ONU en 1960 – et matérialisant d’autre part les résonances, les causalités entre les enjeux congolais qui s’incarnent dans la trajectoire de Lumumba et ceux des Afro-Américains évoqués par Malcolm X. Il montre aussi comment le jazz, qui irrigue la bande-son, a été utilisé par les États-Unis comme instrument de soft power, parfois même pour détourner l’attention de coups d’État – c’est le point de départ de Soundtrack : Louis Armstrong est persuadé d’avoir été envoyé au Congo en tant qu’ambassadeur du jazz pour détourner l’attention du coup d’État.

De son côté, Michael Mann aborde aussi dans Ali les assassinats de Lumumba et de Malcolm X, le coup d’État de Mobutu et le rôle de la CIA, mais seulement en périphérie. Ces événements l’intéressent dans la mesure où ils ont une incidence sur la trajectoire de Mohamed Ali, proche de Malcolm X et dont le fameux combat contre George Foreman eut lieu à Kinshasa. Chez Mann, ils servent à illustrer l’état d’un pays, les États-Unis, qui se replie sur lui-même, se dévore de l’intérieur, et non pas une puissance qui impose ses vues (et les dirigeants qu’elle choisit) au monde entier. De bien des façons, les films sortis ces derniers mois paraissent être le contrechamp de ceux de Michael Mann, et plus généralement des films états-uniens des années 1990-2010.

Des conséquences esthétiques

Ces divergences ne sont pas seulement narratives, elles impliquent également des ruptures esthétiques. Michael Mann arpente Miami ou encore Los Angeles de nuit – et Quentin Tarantino se chargea d’expliquer que l’idée de Mann de garder un camion-citerne à disposition pour arroser les rues sombres et jouer sur les reflets de lumière fut reprise par nombre de réalisateurs. C’est dans ces rues ténébreuses et interlopes que ses personnages s’affrontent. C’est dans ce monde crépusculaire qu’ils mettent à rude épreuve leurs convictions, leur psychologie, leurs compétences physiques, aussi, qu’ils évoluent par pair ou face à face. Le bleu métallique de la nuit urbaine est d’ailleurs devenu un leitmotiv du cinéma de Mann.

Dans Collatéral (2004) par exemple, Jamie Foxx, chauffeur de taxi de nuit, se retrouvait embarqué bien malgré lui dans les pérégrinations d’un Tom Cruise campant un impitoyable tueur à gages. Mann nous baladait alors d’une rue étroite, véritable coupe-gorge, à une boîte de nuit de la Cité des anges, en passant par un club de jazz, un bar confidentiel et un hôpital peu fréquenté au beau milieu de la nuit. De même, c’est dans le Miami des boîtes de nuit et des rendez-vous nocturnes que les policiers Jamie Foxx et Colin Farrell traquaient les trafiquants de drogues dans Miami Vice (2006). Dans Une bataille après l’autre en revanche, la course-poursuite entre Sean Penn et Leonardo DiCaprio ne s’arrête pas au lever du jour mais se prolonge à la vue de tous, et l’opposition entre le maire et le shérif d’Eddington coupe même la population locale en deux camps opposés. Quant à Marche ou crève, la marche funèbre est filmée pour être retransmise en direct à tout le pays. Quelles conclusions en tirer ? Que les maux des États-Unis ne se situent plus à la marge, qu’ils ne se replient plus dans les zones sombres et inconnues de la plupart des bonnes familles américaines acquises à l’american way of life mais s’exposent au grand jour. Les militants radicalisés, qui peuvent être n’importe qui, ont remplacé dans le cinéma états-unien les gangsters professionnels et le crime organisé.

Autre conséquence esthétique : le mouvement. Chez Michael Mann, le jeu du chat et de la souris, la course-poursuite entre le chasseur et sa proie, telle qu’elle est magnifiée dans Heat (1995), implique une extrême mobilité, le plus souvent à travers toute la ville, voire au-delà (Miami Vice se poursuit en Haïti, en Colombie et à Cuba). Il retravaille ainsi le modèle de la poursuite, figure cinématographique de base de la narration états-unienne. Michael Mann a même une appétence particulière pour les courses urbaines tendues et agrémentées de fusillades et d’explosions, qu’elles impliquent un taxi (Collatéral), un hélicoptère (Heat), des bateaux (Miami Vice) ou des voitures de compétition (Ferrari, 2023). Désormais, puisque les criminels ou extrémistes ne se cachent plus, ils n’ont plus besoin de s’enfuir. Il n’est donc gère étonnant qu’apparaissent des films comme Eddington,beaucoup plus statiques. À nuancer cependant : Paul Thomas Anderson met bien en scène une course-poursuite qui atteint ses sommets lors d’une longue chasse quasi-aérienne sur l’asphalte mais son modèle est celui de la guérilla et non plus du policier pourchassant un criminel.

Martin Ritt, le syndicalisme et le maccarthysme

Le festival a également consacré une rétrospective à Martin Ritt, cinéaste des années 1960-1970 dont les films, surtout ceux de la deuxième partie de sa filmographie, traitent de questions éminemment politiques et épinglent les travers d’une Amérique conservatrice et individualiste. Là encore, la comparaison avec les temps présents est féconde. Si les divisions de la société américaine s’exposent, dans les films contemporains, en pleine lumière, c’est-à-dire dans la rue et sur les réseaux sociaux, elles se concentraient, chez Ritt, dans des espaces clos, et bouillonnaient entre quatre murs jusqu’à l’explosion. Dans Norma Rae (1979), il mettait en scène une jeune ouvrière d’une usine textile du sud des États-Unis qui, à la suite de l’arrivée d’un syndicaliste new-yorkais, essayait de convaincre ses collègues de se syndiquer afin d’améliorer leurs conditions de travail. Ritt représentait alors brillamment le difficile combat des syndicats dans des sociétés atomisées, les tactiques du patronat pour entraver tout progrès social et les tensions raciales de l’Amérique des années 1970, mais également et avec une certaine avance sur son temps les questions de domination masculine et de charge mentale.

Mais c’est surtout avec Le Prête-nom (1976) que les parallèles temporels sont les plus évidents. Dans cette comédie, un employé de bar joué par Woody Allen décidait d’aider son ami scénariste, blacklisté à cause de ses sympathies communistes, en lui servant de prête-nom et en vendant ses scénarios à sa place, en échange d’une commission de dix pour cent sur sa rémunération. Bien vite, les victimes du maccarthysme s’accumulèrent, et les scénaristes se pressèrent auprès de l’employé. Ritt proposait ainsi un témoignage humoristique de cette période sombre de l’histoire états-unienne et qu’il connut de très près – il fut également victime du maccarthysme et empêché de travailler pour CBS, de même que ses principaux collaborateurs pour ce film, y compris certains comédiens – mais aussi une réflexion sur la responsabilité individuelle et l’importance de faire, individuellement, les choix les plus justes. Un scénario qui rappelle par moments celui d’Ali de Mann, dont le protagoniste fut lui aussi empêché de travailler à cause de ses choix politiques, mais également Une bataille après l’autre et la chasse aux opposants politiques menée par le colonel Lockjaw. Et, bien évidemment, les pressions de Donald Trump et de son administration sur les médias, dont le principal exemple, la suspension de Jimmy Kimmel en septembre dernier, avait fait couler beaucoup d’encre.

Comment John Woo a changé les codes du cinéma hongkongais

Aussi attendu que Michael Mann, John Woo a également été accueilli en grande pompe au festival Lumière. Le réalisateur hongkongais de 79 ans partage d’ailleurs avec le récipiendaire du Prix lumière un certain goût pour la nouveauté. Mann a toujours usé des dernières technologies pour mettre en images sa vision artistique et fut un pionnier dans l’usage du numérique – il a d’ailleurs laissé la porte ouverte à l’utilisation de l’intelligence artificielle ainsi qu’au rajeunissement et au vieillissement numérique pour le très attendu Heat 2, ce qui n’est pas sans susciter doute et crainte de notre part. De son côté, John Woo a fondamentalement redéfini les codes du cinéma hongkongais qui était, jusqu’à son arrivée, cantonné aux comédies et aux films d’arts martiaux. En s’imposant dans ce système de production très oligarchique (quelques familles avaient la mainmise sur le cinéma hongkongais), lui et son collègue et ami Tsui Hark l’ont véritablement transformé de l’intérieur. Comme l’a lui-même dit John Woo lors d’une rencontre organisée pendant le festival, ils ont essayé de faire, à Hong-Kong, leur propre nouvelle vague – Woo a été très influencé par la Nouvelle vague, en particulier par Melville et Truffaut, mais aussi par Godard et Demy. De là, The Killer (1989), À toute épreuve / Hard Boiled (1992) ou bien encore Une balle dans la tête (1990).

Ce dernier offre d’ailleurs au spectateur une lecture orientale de la guerre du Vietnam. Quoique s’inscrivant dans le sillon de films de cinéastes occidentaux comme Michael Cimino, il apporte malgré tout un autre point de vue sur ces événements maintes fois mis en scène. Décentrer le regard, c’est précisément ce que permet un festival de films de patrimoine comme le festival Lumière, quitte à (re)décrouvrir des filmographies de pays qui n’existent plus (une rétrospective était consacrée à Konrad Wolf, grand cinéaste de la République démocratique allemande). Pourtant, par l’actualité de leurs thématiques et leur façon étrange de répondre aux sorties actuelles, renvoyées au statut de doppelgänger de leurs aînés, ces films d’autres temps n’auront jamais paru si contemporains.