ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

13.10.2025 à 15:01

Pop culture sud-coréenne : les raisons d’un succès mondial

La « hallyu » (ou, vague coréenne) désigne la diffusion mondiale de la culture sud-coréenne depuis la fin des années 1990. Elle englobe la popularité croissante de la musique K-pop, des dramas coréens, du cinéma, de la mode, de la cuisine et même des jeux vidéo et des cosmétiques provenant du sud de la péninsule. Ce phénomène, soutenu par Internet et les réseaux sociaux, a permis à Séoul de renforcer son influence culturelle et économique internationale. Mais comment expliquer un succès aussi durable et aussi général ? En 2021, la série Squid Game, distribuée par Netflix dans 190 pays, bat des records d’audience avec 266 millions de vues et remporte 52 prix de la critique pour la saison 1. En 2025, le film d’animation musicale K-pop Demon Hunters explose les compteurs de la plate-forme (avec 236 millions de vues depuis sa sortie en août, ce qui en fait le film le plus regardé de tous les temps sur Netflix), tandis que le single principal du film Golden occupe les premières des charts partout dans le monde et atteint 503 millions de streams sur Spotify. Ces deux succès d’audience et de critique ne sont pas des phénomènes isolés : ils font partie de la Hallyu (ou K-Wave), vague de produits culturels sud-coréens qui déferlent depuis plus de deux décennies sur le monde et modifient les équilibres en matière de production et consommation culturelle, en défiant la domination d’anciens centres dans les domaines aussi bien esthétique qu’économique. L’une des caractéristiques les plus remarquables de cette vague est sa diversité : Squid game fait de la critique du capitalisme débridé et des inégalités qui en découlent son message principal, tandis que K-pop Demon Hunters raconte l’histoire fantastique d’un groupe de trois jeunes filles, membres d’un groupe de K-pop féminin le jour et chasseuses de démons la nuit… Comment comprendre cet attrait international pour les produits culturels d’un « petit » pays ? Les explications culturalistes qui renvoient alternativement au registre de la proximité ou de la distance préexistante entre les contenus des produits et la culture audiences sont inopérantes pour l’expliquer. L’argument de la proximité ne peut rendre compte d’un succès mondial, car celle-ci est par nature variable d’une aire géographique à une autre, et les produits sud-coréens peuvent bien paraître « familiers » ou « proches » aux pays voisins – Japon et Chine (exception faite des conflits de mémoire qui continuent de les opposer) – et « lointains » de la France, qui n’a pas de lien historique avec la Corée du Sud, accueille une diaspora sud-coréenne très minoritaire (quelques dizaines de milliers de personnes seulement) et est dotée d’un terreau culturel assez étranger au néoconfucianisme de la Corée du Sud. L’explication par la distance « exotique » ne rend pas non plus compte de l’attrait international envers les produits sud-coréens, tant la Corée du Sud projette l’image d’un pays moderne, que l’on considère ses indicateurs économiques, ses performances dans le domaine éducatif ou ses avancées technologiques. Il importe par conséquent de chercher d’autres explications à cette appétence qui relève plutôt d’un penchant pour la consommation de la différence, ce goût des autres étant devenu le moteur du consumérisme moderne, notamment dans les jeunes générations. Se manifestant dans les paysages, la langue et les traits anthropologiques, cette différence réside également dans le cas des produits sud-coréens dans la présentation d’une modernité critique mais non désenchantée (car la résolution des tensions entre l’individu et le collectif est possible), qui semble savoir concilier les legs du passé et les enjeux du présent (comme en témoigne le genre sagueuk, qui, tout en traitant des contenus historiques, aborde souvent des sujets modernes, comme la place des femmes, l’inclusion des classes laborieuses, etc.). Cette modernité est présentée comme une alternative à ses concurrentes occidentales (notamment états-uniennes) et orientales (notamment chinoises et japonaises) qui, chacune à leur manière, cherchent à faire prévaloir un récit hégémonique. La hallyu a souvent été prise en exemple du déploiement de ce qu’il est convenu d’appeler le soft power. En effet, les produits audiovisuels sud-coréens, le plus souvent assortis d’une image fun, cool et innovante, ont permis de faire connaître un pays, jusqu’alors resté marginal dans la globalisation de la culture et des imaginaires. Néanmoins, à la différence des vagues culturelles dominantes, et notamment de la vague états-unienne, la hallyu n’ambitionne pas de coréaniser le monde ni de diffuser une « Korean way of life ». Au contraire, les standards des productions audiovisuelles sud-coréennes sont de plus en plus réappropriés par les industries internationales. Alors que Squid Game a été écrit, réalisé (par Hwang Dong-Hyuk) et produit en Corée du Sud (par Siren Pictures Inc, basée à Séoul), K-pop Demon Hunters est écrit, réalisé (par Maggie Kang et Chris Appelhans, basés à Hollywood et Los Angeles) et produit aux États-Unis (par Sony Pictures Animation). Le « K » n’est donc plus seulement l’indicateur d’une nation mais d’une esthétique qui lui échappe à mesure que son succès s’accroît. Le soft power culturel de la Corée du Sud prend donc un visage particulier. D’abord, il ne s’accompagne pas du déploiement d’un hard power de type militaire (comme cela a été le cas pour les États-Unis, dont les marques globales ont fait irruption sur le marché européen et japonais après la Seconde Guerre mondiale, parallèlement à une forte présence militaire), alors même que la Corée du Sud est, dans les faits, une puissance militaire. Il ne réactive pas non plus des souvenirs douloureux d’un passé impérialiste ou colonial (comme cela a pu être le cas des produits culturels japonais en Asie de l’Est), puisque la Corée a plutôt été une terre de conquête et qu’elle subit encore les attaques régulières de la Corée du Nord, pays avec lequel la paix n’a jamais été signée. Ensuite, le succès de la hallyu n’est pas instrumentalisé par le gouvernement sud-coréen dans des rapports de forces géopolitiques et géoéconomiques, comme pouvait l’être l’arrivée massive de produits états-uniens en France après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du règlement de la dette de guerre française (accords Blum-Byrnes de 1946). C’est pourquoi nous avons proposé de désigner cette forme originale de soft power par le terme de sweet power. Bien entendu, le sweet power reste inscrit dans un rapport de force, comme les réactions de rejet qu’il suscite, notamment chez les anciens dominants, l’indiquent : la Chine bloque régulièrement l’importation des produits sud-coréens pour défendre son nationalisme culturel, de même que des mouvements anti-coréens ont vu le jour au Japon et aux États-Unis depuis le succès de la hallyu. Ce sweet power naît dans le cadre d’une transformation de la globalisation de la culture, devenue une mosaïque culturelle. La domination des acteurs historiques de la globalisation de la culture est en effet battue en brèche par l’émergence de nouveaux centres de production, qui ont connu une forte élévation des niveaux de vie et de consommation de leurs populations désormais démographiquement dominantes dans les équilibres mondiaux. Elle l’est aussi via la prolifération des plates-formes numériques (YouTube, Netflix, Naver, Viki, iQIYI, Disney +, Prime Vidéo, Rakuten, etc.) et par l’essor concomitant des réseaux sociaux (Tik Tok, We Chat, KakaoTalk, LINE, etc.) qui permettent à des productions locales de toucher rapidement une audience globale. La globalisation culturelle ne correspond donc plus à la diffusion unidirectionnelle des modèles occidentaux vers le reste du monde et la hallyu s’inscrit dans une histoire qui a vu se succéder la vague des films de Hongkong, de Bollywood et de Nollywood, mais également les anime japonais, les télénovelas brésiliennes, les diziler turcs, etc. La globalisation de la culture devient donc multipolaire, même si tous les pays producteurs ne disposent pas des mêmes ressources pour promouvoir leurs contenus culturels, leurs styles, leurs imaginaires et leurs récits. Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche. Texte intégral 1746 mots

La consommation de la différence

Du soft au « sweet power »

Un exemple de globalisation alternative

![]()

09.10.2025 à 15:30

Née dans l’Empire byzantin, adoptée en Italie puis diffusée en Europe grâce à des mariages royaux et à l’influence de grandes reines, comme Bonne Sforza (1494-1557) ou Catherine de Médicis (1519-1589), la fourchette est devenue au fil des siècles un symbole de propreté, de civilité et de raffinement. Aujourd’hui, on prend à peine conscience de saisir une fourchette. Elle fait partie d’un service de couverts standard, aussi indispensable que l’assiette elle-même. Mais il n’y a pas si longtemps, cet ustensile désormais bien banal était accueilli avec méfiance et moquerie, allant jusqu’à causer un scandale. Il a fallu des siècles, des mariages royaux et une pointe de rébellion culturelle pour que la fourchette passe des cuisines de Constantinople (l’actuelle Istanbul) aux tables d’Europe. Les premières versions de la fourchette ont été retrouvées dans la Chine de l’âge du bronze et dans l’Égypte antique, bien qu’elles aient probablement servi surtout à la cuisson et au service des aliments. Les Romains disposaient de fourchettes élégantes en bronze et en argent, mais là encore principalement pour la préparation des repas. Manger avec une fourchette – surtout une petite fourchette personnelle – restait rare. Au Xe siècle, les élites byzantines l’utilisaient librement, choquant leurs invités venus d’Europe occidentale. Et vers le XIe siècle, la fourchette de table commença à faire son apparition lors des repas à travers l’Empire byzantin. En 1004, Maria Argyropoulina (985–1007), sœur de l’empereur Romanos III Argyros, épousa le fils du Doge de Venise et provoqua un scandale en refusant de manger avec ses doigts. Elle se servait d’une fourchette en or. Plus tard, le théologien Pierre Damien (1007–1072) déclara que la vanité de Maria, qui utilisait des « fourchettes en métal artificiel » au lieu des doigts donnés par Dieu, avait provoqué le châtiment divin de sa mort prématurée, survenue dans sa vingtaine. Pourtant, au XIVe siècle, la fourchette était devenue courante en Italie, en partie grâce à l’essor des pâtes. Il était beaucoup plus facile de manger des filaments glissants avec un instrument à dents qu’avec une cuillère ou un couteau. L’étiquette italienne adopta rapidement la fourchette, surtout parmi les riches marchands. Et c’est par cette classe aisée que la fourchette fut introduite dans le reste de l’Europe au XVIe siècle, grâce à deux femmes. Née dans les puissantes familles Sforza de Milan et d’Aragon de Naples, Bonne Sforza (1494–1557) grandit dans un monde où les fourchettes étaient utilisées et, mieux encore, à la mode. Sa famille était rompue aux raffinements de l’Italie de la Renaissance : l’étiquette de cour, le mécénat artistique, l’habillement ostentatoire pour hommes et femmes, et les repas élégants. Lorsqu’elle épousa Sigismond Iᵉʳ, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie en 1518, devenant reine, elle arriva dans une région où les usages à table étaient différents. L’usage des fourchettes y était largement inconnu. Dans les cours de Lituanie et de Pologne, l’usage des couverts restait limité. Cuillères et couteaux servaient pour les soupes, les ragoûts et la découpe de la viande, mais la plupart des aliments étaient consommés avec les mains, aidés de pain ou de « tranchoirs » – de grosses tranches de pain rassis servant à absorber les jus des plats. Cette méthode, à la fois économique et profondément ancrée dans les traditions culinaires de la noblesse, reflétait une étiquette sociale où les plats communs et le repas partagé étaient la norme. La cour de Bonne introduisit les manières italiennes dans la région, apportant davantage de légumes, du vin italien et, surtout, la fourchette de table. Si son usage était probablement limité au départ aux occasions formelles ou aux cérémonies de cour, il fit forte impression. Au fil du temps, et surtout à partir du XVIIe siècle, la fourchette se généralisa parmi la noblesse de Lituanie et de Pologne. Catherine de Médicis (1519–1589) naquit au sein de la puissante famille florentine des Médicis, nièce du pape Clément VII. En 1533, à l’âge de 14 ans, elle épousa le futur Henri II de France dans le cadre d’une alliance politique entre la France et la papauté, quittant ainsi l’Italie pour rejoindre la cour de France. Catherine de Médicis introduisit les fourchettes en argent et les usages culinaires italiens à la cour. Comme pour Bonne Sforza, ces nouveautés faisaient partie de son trousseau. Elle arriva d’Italie avec des cuisiniers, des pâtissiers, des parfumeurs, mais aussi des artichauts, des truffes et une vaisselle raffinée. Son sens culinaire contribua à transformer les repas de cour en véritables spectacles. Si la légende a sans doute amplifié son influence, de nombreux plats aujourd’hui considérés comme emblématiques de la cuisine française trouvent en réalité leur origine dans sa table italienne : la soupe à l’oignon, le canard à l’orange ou encore le sorbet. Voyageur insatiable, Thomas Coryate (1577–1617) rapporta au début du XVIIe siècle des récits d’Italiens utilisant des fourchettes, une pratique qui paraissait encore ridiculement affectée dans son pays. En Angleterre, l’usage de la fourchette au début du XVIIe siècle passait pour un signe de prétention. Même au XVIIIe siècle, on considérait qu’il était plus viril et plus honnête de manger avec un couteau et les doigts. Mais à travers l’Europe, le changement était en marche. La fourchette commença à être perçue non seulement comme un ustensile pratique, mais aussi comme un symbole de propreté et de raffinement. En France, elle devint un reflet de la civilité de cour. En Allemagne, les fourchettes spécialisées se multiplièrent aux XVIIIe et XIXe siècles : pour le pain, les cornichons, la glace ou le poisson. En Angleterre, son usage finit par devenir un marqueur social : la « bonne façon » de la tenir distinguait les gens polis des malappris. Avec l’essor de la production de masse au XIXe siècle, l’acier rendit les couverts abordables et la fourchette devint omniprésente. À cette époque, le débat ne portait plus sur la question d’en utiliser une, mais sur la manière correcte de s’en servir. Les manuels de savoir-vivre dictaient désormais les règles : pas question de ramasser les aliments comme avec une cuillère, ni de les piquer sauvagement, et toujours tenir la fourchette dents vers le bas. Il fallut des scandales, des toquades royales et des siècles de résistance pour que la fourchette s’impose à table. Aujourd’hui, il est presque impossible d’imaginer manger sans elle. Darius von Guttner Sporzynski ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2999 mots

Un ustensile scandaleux

Le rôle de Bonne Sforza

Catherine de Medicis et la France

La « bonne façon » de manger

![]()

09.10.2025 à 15:30

Le marketing viral du chocolat de Dubaï

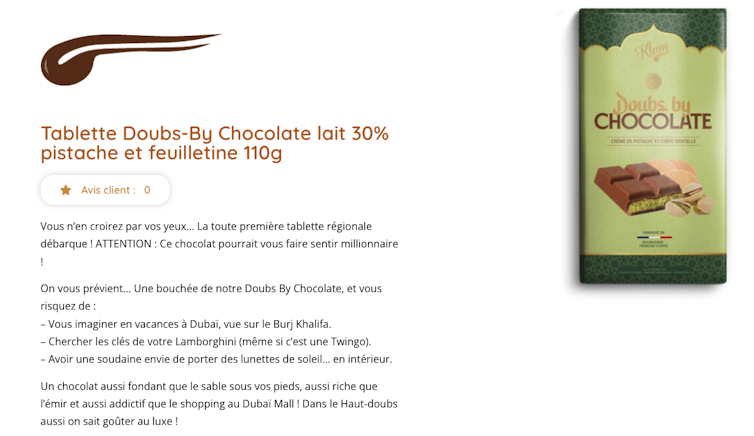

Une tablette de chocolat artisanal, née à Dubaï et popularisée sur TikTok, est devenue en quelques mois un phénomène mondial. Entre marketing viral, copies industrielles, le « chocolat de Dubaï » illustre les tensions contemporaines entre authenticité, imitation et contrefaçon dans l’alimentation mondialisée. Plus encore qu’un produit, c’est un nom qui fait vendre. Chocolat de Dubaï ? Si vous n’en n’avez jamais entendu parler, peut-être n’êtes-vous ni gourmand ni accro aux réseaux sociaux. Pourtant, il fait le buzz depuis 2024. Le « Dubai chocolate », créé par l’entrepreneuse anglo-égyptienne Sarah Hamouda, associe chocolat au lait, crème pistache-tahini et cheveux d’ange (kadayif). Ce qui frappe : son goût, sa texture onctueuse et croustillante, mais surtout la rapidité avec laquelle il s’est imposé comme un symbole culinaire de Dubaï. Baptisé « Can’t get knafeh of It » signifiant « On ne peut plus s’en passer », il a explosé en popularité après une vidéo TikTok devenue virale, de Maria Vehera (2023). Sur les réseaux sociaux, le chocolat de Dubaï est conçu comme un spectacle visuel relevant du « food porn ». Gros plans, ralentis et zooms exaltent textures, couleurs et gestes rituels : ouverture de l’emballage, cassure de la tablette, coulants et craquants. L’esthétisation extrême transforme la dégustation en scène sensuelle, associée à l’exotisme d’une expérience rare, presque interdite. Face à l’engouement de ce produit à l’origine artisanal, les marques se sont emparées du concept : en France, Lindt, la célèbre marque de chocolat suisse, Lidl propose sa propre version à prix bas, relayée sur TikTok ou Jeff de Bruges développe des déclinaisons de la tablette classique. Une trajectoire typique : un produit culinaire innovant, viral et artisanal bascule vers une industrialisation massive, avec ses imitations et risques de contrefaçon. Si certains s’attachent à ces saveurs, d’autres ont senti un autre goût. « Ça a le goût de l’argent », a plaisanté le présentateur Al Roker dans l’émission « Today » après l’avoir goûté en direct. Plaisantait-il vraiment ? L’importance des mots du chocolat a été soulignée par les chercheurs Laurent Gautier, Angelica Leticia Cahuana Velasteguí et Olivier Méric, et ici c’est le nom de ce chocolat qui suscite le débat. « Chocolat de Dubaï » peut laisser croire que les tablettes sont produites aux Émirats. Or, beaucoup viennent en réalité de Turquie ou d’Europe et peuvent donc induire le consommateur en erreur. La justice allemande a rendu deux jugements contradictoires. À Cologne, l’appellation « Dubai Chocolate » sur des tablettes turques a été jugée trompeuse. À Francfort, au contraire, les juges ont estimé qu’il renvoyait à une recette culinaire plus qu’à une origine géographique. En France, le Code de la consommation est clair : une pratique commerciale trompeuse est interdite si l’emballage suggère une origine fausse ou ambiguë. Pour éviter ce risque, certaines marques comme Lindt utilisent la formule prudente « Dubaï Style ». Le buzz a engendré une économie parallèle avec des versions contrefaites ; les douanes autrichiennes saisissent plus de 2 500 tablettes lors de contrôles frontaliers. Ces copies exposent les consommateurs à des risques sanitaires que souligne la revue UFC-Que choisir. Le succès du produit repose plus sur le marketing viral des réseaux sociaux que sur ses qualités gustatives. Au-delà des saveurs, c’est le nom qui alimente le succès – et parfois la confusion. « Dubaï » agit comme une marque imaginaire, synonyme de luxe, de prestige et d’exotisme. Le produit original mise sur un storytelling sophistiqué : mélange gourmand, raffiné, savoir-faire, texture fondante, masse de cacao… Chocolat Dubaï c’est partager un peu de la magie de Dubaï, une saveur nouvelle, expérience gustative. Trois formulations circulent aujourd’hui, porteuses d’un sens implicite différent. Le jeu sur les prépositions et sur les adjectifs est au cœur du storytelling culinaire. Comme l’a montré le sémiologue Roland Barthes, la nourriture est aussi un discours. « Dubaï » fonctionne comme une marque imaginaire : « Chocolat de Dubaï » : la préposition « de » suggère une origine géographique et une authenticité. Comme pour « vin de Bordeaux », le consommateur attend un produit provenant effectivement des Émirats. Cette formulation pose des problèmes juridiques lorsque le chocolat est fabriqué ailleurs. Les marques doivent donc être déposées pour être protégées et l’indication géographique (IG) est essentielle. « Chocolat Dubaï » (sans préposition) fonctionne comme un raccourci puissant associant un toponyme immédiatement reconnaissable à une catégorie universelle – chocolat. Le nom n’est pas une marque déposée, mais un surnom collectif, facile à retenir et à partager. On est dans l’onomastique – ou étude des noms propres – marketing, où la référence territoriale glisse vers l’imaginaire. La juxtaposition franco-anglaise – « Dubai chocolate » ↔ « Chocolat Dubaï » – crée un effet de résonance interlinguistique qui facilite la viralité. « Chocolat Dubaï Style » insiste sur l’inspiration culinaire sans revendiquer l’origine. D’un point de vue linguistique, l’ajout de « style » signale l’inspiration culinaire et protège le fabricant du risque de tromperie, en signalant une imitation assumée. Mais le consommateur en est-il toujours conscient ? Ces variations linguistiques révèlent un glissement métonymique : de la référence au lieu réel à un imaginaire global du luxe et de l’excès. L’onomastique alimentaire, ou étude des noms propres devient un instrument de storytelling, mais aussi un champ de bataille juridique et économique. Une entreprise joue clairement sur le nom sur un registre humoristique : la marque française Klaus et son « Doubs by Chocolate » détourne l’imaginaire du Golfe pour l’ancrer dans le terroir du Haut-Doubs. L’entreprise franc-comtoise a bien compris le rôle essentiel de l’onomastique. Ce « Doubs by Chocolate » surfe sur la vague, mais le nom identifie clairement le chocolat comme un produit régional. L’origine signalée ne crée pas de risque juridique, tout en conservant une homophonie parfaite avec le fameux « Dubai chocolate ». En référence directe à Dubaï et à l’imaginaire idyllique de luxe et de volupté, avec toutes les précautions prises pour qu’il n’y ait pas mégarde, l’entreprise Klaus met en place un marketing déroutant évoquant le décalage. Traditionnellement, les produits alimentaires deviennent patrimoine à travers le temps, consolidés par des générations d’usage, protégés par des labels (AOP, IGP). Le Dubai chocolate inverse la logique. Son patrimoine n’est pas hérité, mais produit par la viralité. Les millions de vues et de partages jouent le rôle de validation. Ce n’est pas l’État ni l’Unesco qui consacrent le produit, mais l’algorithme et les réseaux sociaux. Ce phénomène illustre une tendance nouvelle : la patrimonialisation accélérée. Autre singularité : le Dubai chocolate n’est pas lié à un terroir rural, comme le vin de Bordeaux. Il est rattaché à une « ville-monde ». Il devient l’équivalent culinaire d’un gratte-ciel ou d’un centre commercial : un symbole urbain. Cette urbanisation du patrimoine alimentaire montre que les métropoles ne sont plus seulement consommatrices de traditions, mais aussi créatrices d’icônes gastronomiques. Mais peut-on parler de patrimoine pour un produit si récent ? Oui, si l’on considère le patrimoine comme un ensemble de signes partagés et valorisés par une communauté. Dans ce cas, TikTok joue le rôle de confrérie culinaire mondiale. Mais ce patrimoine est fragile. Ce qui est consacré par la viralité peut être supplanté demain par une nouvelle mode. Le chocolat de Dubaï illustre parfaitement les dilemmes contemporains : entre innovation culinaire et marketing viral, entre authenticité et imitation, entre inspiration et contrefaçon. Anne Parizot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2109 mots

Du luxe artisanal à la copie industrielle

Buzz ou tromperie ?

Quand le nom fait vendre

Le nom propre comme storytelling

Du viral au patrimonial ?

Confrérie culinaire mondiale

![]()