ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

08.10.2025 à 16:32

Jack l’Éventreur, premier « cold case » de l’histoire ?

Que sait-on vraiment de ce tueur en série ? Pas grand-chose : même son nom est une invention. Aujourd’hui, l’enquête se poursuit au travers des recherches de la science forensique – l’ensemble des méthodes d’analyse fondées sur les sciences afin de servir au travail d’investigation –, mais aussi du côté de la stylométrie – un domaine de la linguistique qui utilise la statistique pour décrire les propriétés stylistiques d’un texte. Sans compter le travail des historiennes et historiens qui se penchent aussi sur les victimes du tueur, largement invisibilisées, et réduites non sans misogynie à un statut de « femmes de mauvaise vie ». Jack l’Éventreur (« Jack the Ripper ») fascine toujours, à en juger par le nombre de livres et de films qui lui sont consacrés. Il y a eu depuis, malheureusement, bien d’autres tueurs en série, mais dans l’imaginaire il reste le premier à être qualifié ainsi, et le plus célèbre. La raison principale est sans doute qu’il n’a jamais été identifié. Une centaine de noms de suspects ont été évoqués, à l’époque des enquêtes puis au fil des décennies : immigrés, médecins, aristocrates, et certains un peu plus vraisemblables que d’autres, Aaron Kosminski – un barbier polonais –, Montague Druitt, un avocat, ou encore le peintre Walter Sickert, mais aucune certitude n’a pu être établie. L’auteur de Sherlock Holmes, Conan Doyle, s’amusa même à imaginer un assassin féminin : « Jill the Ripper ». Certaines pistes de recherche actuelles s’appuient sur des travaux scientifiques et proposent des angles nouveaux. Parmi les matériaux à exploiter se trouve la masse de lettres signées Jack l’Éventreur. La première de ces lettres est célèbre, adressée à « Dear Boss », le 25 septembre 1888. Sur un ton provocateur et théâtral, l’auteur y nargue la police et annonce d’autres meurtres. Depuis quelques années, la linguistique « forensique », discipline nouvelle, s’est penchée sur cette lettre et sur celles qui suivirent, notamment sur les trois qui semblent à l’analyse émaner de la même plume, « Saucy Jacky », le 1er octobre, et « From Hell », le 15 octobre. Ces trois lettres ont été reçues avant que l’affaire ne soit rendue publique et sont donc les plus intéressantes. Les linguistes ont néanmoins étudié tous les textes prétendument écrits par « Jack l’Éventreur » afin de déterminer s’ils avaient été rédigés par la même personne. Un corpus Jack the Ripper a été compilé à partir des 209 textes comportant au total 17 643 mots. Andrea Nini de l’Université de Manchester a notamment fait progresser la question avec les outils numériques de la stylométrie. On rappellera ici que, en fait, Jack l’Éventreur n’est pas le nom de l’assassin, mais celui de l’auteur de la première lettre, très probablement écrite par un journaliste au moment des faits et envoyée, non pas à la police mais, élément révélateur, à une agence de presse londonienne, la Central News Agency. Toujours dans le domaine de la science forensique, les progrès en matière de recherche d’ADN ont semblé un temps de nature à élucider l’affaire. L’étude d’un ADN, prélevé sur le châle taché retrouvé près du corps d’une victime (Catherine Eddowes) et récupéré par un inspecteur de police de l’époque, a été confiée à Jari Louhelainen, biochimiste de l’Université John-Moores de Liverpool en collaboration avec David Miller, spécialiste de la reproduction à l’Université de Leeds. Ils ont extrait du châle de l’ADN mitochondrial et ont décelé une correspondance (« match ») entre une descendante de la victime et celle d’un suspect déjà bien repéré, un immigré polonais (Kosminski). Russell Edwards, le commanditaire de ces recherches et actuel propriétaire du châle, a présenté cette découverte dans son livre Naming Jack the Ripper, paru en 2014. Mais d’autres spécialistes soulignent la provenance plutôt douteuse du morceau de tissu (a-t-il réellement été récupéré sur le lieu du crime ?) et le fait qu’il ait été beaucoup manipulé pendant plus d’un siècle. Aucune certitude ne peut en fait être tirée de ces analyses ADN. D’autres tentatives, telles celle de la romancière Patricia Cornwell, à partir d’échantillons d’ADN prélevés sur un timbre et sur des enveloppes, et mettant en cause le peintre Walter Sickert, ont été largement diffusées dans deux de ses livres dont Ripper : The Secret Life of Walter Sickert (2017), mais elles n’ont pas convaincu la plupart des experts. La nouveauté la plus importante se trouve du côté des études historiques proprement dites où une recherche récente a changé la focale, en s’intéressant non plus à la galaxie des suspects mais aux victimes, notamment aux cinq femmes des meurtres dits « canoniques ». Ces cinq femmes ont été jusqu’ici trop vite assimilées à des prostituées en raison de leur pauvreté. Pour trois d’entre elles, il n’existe pas d’élément avéré qui confirme leur condition de prostituées. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly, puisque tels sont leurs noms, n’étaient pas véritablement des prostituées. Cette idée très répandue a été déconstruite, notamment par Hallie Rubenhold dans son livre The Five : The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper (2019). L’historienne montre que c’est à propos de deux des victimes seulement, Mary Ann Nichols et la plus jeune, Mary Jane Kelly, que des preuves attestent qu’elles ont exercé de manière régulière la prostitution. Pour les trois autres, rien ne permet de l’affirmer. Il s’agissait avant tout de femmes pauvres, sans logement fixe, qui affrontaient une situation économique et sociale des plus difficile dans l’East End londonien des années 1880. Les registres de la police du temps de même que les différents témoignages ne confirment pas leur état de prostituées. Cette représentation s’est installée, inspirée de récits à sensation et de préjugés et stéréotypes assimilant pauvreté et immoralité. Leurs vies sont davantage marquées par la misère, l’alcoolisme, la violence domestique et l’instabilité sociale. La majeure partie de la littérature consacrée à Jack l’Éventreur s’est fixée sur le tueur sans visage et au nom fictionnel au détriment de ses victimes. Un contre-récit des meurtres est néanmoins possible, rendant leur place à des victimes sans défense, accablées par l’extrême pauvreté dans le Londres victorien. Y voir, au-delà d’une fascinante énigme criminelle, qui demeure, une série de féminicides à resituer dans le cadre d’une histoire sociale et non dans les faits divers criminels change la perspective : on s’intéresse dès lors moins à la manière dont ces victimes sont mortes qu’à la manière dont elles ont vécu. Certains écrivains avaient anticipé les travaux des historiens. Ainsi, Jack London, dans son livre quasi contemporain des événements The People of the Abyss (le Peuple de l’abîme, 1903), a décrit la misère extrême du quartier de Whitechapel après s’y être lui-même plongé et a dénoncé les conditions économiques qui exposaient les femmes à la violence. Avant lui, George Bernard Shaw avait écrit au journal The Star dès les premiers meurtres en soulignant qu’ils avaient au moins le mérite de mettre en lumière les conditions de vie misérables de l’East End, que la bonne société victorienne ignorait. Ces crimes, qui se caractérisaient par des mutilations sexuelles, s’inscrivaient par ailleurs dans une époque où la sexualité était un enjeu essentiel de contrôle social. Les travaux des chercheurs continuent dans leur registre propre de s’inscrire dans cette fascination de l’« underworld », un monde sous le monde. En parallèle la postérité du personnage de Jack l’Éventreur conserve depuis près de cent trente ans sa place dans l’imaginaire occidental. La littérature et le cinéma s’étaient vite emparés du personnage. Reprenant l’intrigue imaginée, en 1913, par la romancière Marie Belloc, Alfred Hitchcock réalisa en 1927 The Lodger, dans lequel un mystérieux locataire assassine des jeunes femmes dans Londres. Certains films restent dans les mémoires comme From Hell (2001), d’Albert et Allen Hughes, ou Time After Time (C’était demain, 1979), de Nicholas Meyer. On y suit Jack l’Éventreur dans un San Francisco moderne, pourchassé par H. G. Wells auquel il a volé la machine à voyager dans le temps. Les téléfilms et séries, bandes dessinées ou jeux vidéo abondent. C’est donc à la fiction, qui a rivalisé d’emblée avec la science et à qui il revint aussi d’incarner l’Éventreur, de lui donner un visage et une identité qui ont échappé encore à ce jour aux multiples enquêtes, nourries de techniques et de perspectives nouvelles. Les recherches des historiens, des linguistes, des biochimistes et des spécialistes de « ripperology » (terme dû à l’écrivain anglais Colin Wilson) se poursuivent ou se réorientent, modifiant au fil des décennies notre vision de la célèbre affaire. Pour autant, l’icône culturelle qu’est devenu Jack l’Éventreur, presque un personnage conceptuel, n’y fait pas obstacle en offrant à nombre de travaux novateurs la visibilité qu’ils méritent. Jack l’Éventreur au nom inventé est comme devenu l’inventeur de toute une nouvelle sphère de savoirs. Jean Viviès ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 1810 mots

De nouvelles analyses

Qui étaient vraiment les victimes ?

Un personnage qui hante la fiction

![]()

08.10.2025 à 12:02

La troublante actualité du nouvel album de Woody Guthrie, sorti 58 ans après sa mort

Sorti cet été, l’album posthume de Woody Guthrie, figure emblématique de la musique folk des années 1940-1960, résonne puissamment avec la situation actuelle des États-Unis : plusieurs des titres qu’il contient, consacrés à l’expulsion de migrants mexicains, à une justice raciste ou encore aux injustices économiques, auraient pu être écrits ces derniers mois… Le 14 août est sorti Woody at Home, Vol.1 & 2, le nouvel album de Woody Guthrie (1912-1967), probablement l’artiste folk américain le plus influent, auteur de la célèbre « This Land Is Your Land » (1940), qui dans cet album est proposée avec de nouveaux vers. L’album contient des chansons – certaines déjà connues, d’autres inédites – que Guthrie enregistra avec un magnétophone offert par Howie Richmond, son éditeur, entre 1951 et 1952 et qui sont désormais publiées grâce à une nouvelle technologie qui a permis d’en améliorer la qualité sonore. La parution de l’album a été précédée par celle du single « Deportee (Plane Wreck at Los Gatos) », une chanson dont on ne connaissait jusqu’ici que le texte, que Guthrie écrivit en référence à un épisode survenu le 28 janvier 1948, lorsqu’un avion transportant des travailleurs saisonniers mexicains, de retour au Mexique, s’écrasa dans le canyon de Los Gatos (Californie), provoquant la mort de tous les passagers. Un choix qui n’est pas anodin, comme l’a expliqué Nora Guthrie – l’une des filles du folk singer, cofondatrice des Woody Guthrie Archives et longtemps conservatrice de l’héritage politico-artistique de son père – lors d’un entretien au Smithsonian Magazine, dans lequel elle a souligné combien le message de son père reste actuel, au vu des expulsions opérées par l’administration de Donald Trump et, plus généralement, de ses tendances autoritaires, un thème déjà présent dans « Biggest Thing That Man Has Ever Done », écrite pendant la guerre contre l’Allemagne nazie. Tout cela montre la vitalité de Woody Guthrie aux États-Unis. On assiste à un processus constant d’actualisation et de redéfinition de la figure de Guthrie et de son héritage artistique, qui ne prend pas toujours en compte le radicalisme du chanteur, mais qui en accentue parfois le patriotisme. Un exemple en est l’histoire de « This Land Is Your Land » : de la chanson existent des versions comportant des vers critiques de la propriété privée, et d’autres sans ces vers. Dans sa première version, « This Land » est devenue presque un hymne non officiel des États-Unis et, au fil des années, a été utilisée dans des contextes politiques différents, donnant parfois lieu à des appropriations et des réinterprétations politiques, comme en 1960, lorsqu’elle fut jouée à la convention républicaine qui investit Richard Nixon comme candidat à la présidence ou, en 1988, lorsque George H. W. Bush utilisa la même chanson pour sa campagne électorale. Guthrie lut le compte rendu de la tragédie du 28 janvier 1948 dans un journal, horrifié de constater que les travailleurs n’étaient pas appelés par leur nom, mais par le terme péjoratif de « deportees ». Dans leur histoire, Guthrie vit des parallèles avec les expériences vécues dans les années 1930 par les « Oakies », originaires de l’Oklahoma, appauvris par les tempêtes de sable (dust bowls) et par des années de crise socio-économique, qui se déplaçaient vers la Californie en quête d’un avenir meilleur. C’était un « Goin’ Down The Road », selon le titre d’une chanson de Guthrie, où ce « down » signifiait aussi la tristesse de devoir prendre la route, avec toutes les incertitudes et les difficultés qui s’annonçaient, parce qu’il n’y avait pas d’alternative – et, en effet, le titre complet se terminait par « Feeling Bad ». Parmi les difficultés rencontrées par les Oakies et les Mexicains, il y avait aussi le racisme et la pauvreté face à l’abondance des champs de fruits, comme lorsque les Mexicains se retrouvaient à cueillir des fruits qui pourrissaient sur les arbres (« The crops are all in and the peaches are rotting ») pour des salaires qui leur permettaient à peine de survivre (« To pay all their money to wade back again »). Et, en effet, dans « Deportee », d’où sont extraites ces deux citations, Guthrie demandait avec provocation : « Is this the best way we can grow our big orchards ? Est-ce la meilleure façon de cultiver nos grands vergers ? « We come with the dust and we go with the wind », chantait Guthrie dans « Pastures of Plenty » (1941, également présente dans Woody at Home), l’hymne qu’il écrivit pour les migrants du Sud-Ouest, dénonçant l’indifférence et l’invisibilité qui permettaient l’exploitation des travailleurs. Guthrie, de cette manière, mesurait l’écart qui séparait la réalité du pays de la réalisation de ses promesses et de ses aspirations. Dans le langage politique des États-Unis, le terme « America » désigne la projection mythique, de rêve, de projet de vie qui entrelace l’histoire de l’individu avec celle de la Nation. En ce sens, pour Guthrie, les tragédies étaient aussi une question collective permettant de dénoncer la façon dont une minorité (les riches capitalistes) privait la majorité (les travailleurs) de ses droits et de son bien-être. La vision politique de Guthrie devait beaucoup au fait qu’il avait grandi dans l’Oklahoma des années 1920 et 1930, où l’influence du populisme agraire de type jeffersonien – la vision d’une république agraire inspirée par Thomas Jefferson, fondée sur la possession équitable de la terre entre ses citoyens – restait très ancrée, et proche du Populist Party, un parti de la dernière décennie du XIXe siècle qui critiquait ceux qui gouvernaient les institutions et défendait les intérêts du monde agricole. C’est également dans ce cadre qu’il faut situer le radicalisme guthrien qui prit forme dans les années 1930 et 1940, périodes où les discussions sur l’état de santé de la démocratie américaine étaient nombreuses et où le New Deal de Franklin Delano Roosevelt cherchait à revitaliser le concept de peuple, érodé par des années de crise économique et de profonds changements sociaux. Guthrie apporta sa contribution en soutenant le Parti communiste et, à différentes étapes, le New Deal, dans la lignée du syndicat anarcho-communiste des Industrial Workers of the World (IWW) dont il avait repris l’idée selon laquelle la musique pouvait être un outil important de la militance. Dans le Parti, Guthrie voyait le ciment idéologique ; dans le syndicat, l’outil d’organisation des masses, car ce n’est qu’à travers l’union – un terme disposant d’un double sens dont Guthrie a joué à plusieurs reprises : syndicat et union des opprimés – qu’on parviendrait à un monde socialisant et syndicalisé. L’engagement de Guthrie visait également à surmonter les discriminations raciales. Ce n’était pas chose acquise pour le fils d’un homme que l’on dit avoir été membre du Ku Klux Klan et fervent anticommuniste, qui avait probablement participé à un lynchage en 1911. D’ailleurs, le même Woody, à son arrivée en Californie dans la seconde moitié des années 1930, portait avec lui un héritage raciste que l’on retrouve dans certaines chansons comme dans la version raciste de « Run, Nigger Run », une chanson populaire dans le Sud que Guthrie chanta à la radio, dans le cadre de sa propre émission, en 1937. Après cela, Guthrie reçut une lettre d’une auditrice noire exprimant tout son ressentiment quant à l’utilisation du terme « nigger » par le chanteur. Guthrie fut tellement touché qu’il lut la lettre à la radio en s’excusant. Il entreprit alors un processus de remise en question de lui-même et de ce qu’il croyait être les États-Unis, allant jusqu’à dénoncer la ségrégation et les distorsions du système judiciaire qui protégeaient les Blancs et emprisonnaient volontiers les Noirs. Ces thèmes se retrouvent dans « Buoy Bells from Trenton », également présente dans « Woody at Home », qui se réfère à l’affaire des Trenton Six : en 1948, six Noirs de Trenton (New Jersey) furent condamnés pour le meurtre d’un Blanc, par un jury composé uniquement de Blancs, malgré le témoignage de certaines personnes ayant vu d’autres individus sur les lieux du crime. « Buoy Bells from Trenton » a probablement été incluse dans l’album pour la lecture qu’on peut en faire sur les abus de pouvoir et sur les « New Jim Crow », expression qui fait écho aux lois Jim Crow (fin XIXe–1965). Celles-ci imposaient dans les États du Sud la ségrégation raciale, légitimée par l’arrêt Plessy v. Ferguson (1896) de la Cour suprême, qui consacrait le principe « séparés mais égaux », avant d’être abolies par l’arrêt Brown v. Board of Education (1954), le Civil Rights Act (1964) et le Voting Rights Act (1965). Popularisée par Michelle Alexander dans le livre The New Jim Crow (2010), la formule désigne le système contemporain de contrôle racial à travers les politiques pénales et l’incarcération de masse : en 2022, les Afro-Américains représentaient 32 % des détenus d’État et fédéraux condamnés, alors qu’ils ne constituent que 12 % de la population états-unienne, chiffre sur lequel plusieurs études récentes insistent. Cette chanson peut ainsi être relue, comme le suggère Nora Guthrie, comme une critique du racisme persistant, sous des formes institutionnelles mais aussi plus diffuses. Un exemple, là encore, de la vitalité de Guthrie et de la manière dont l’art ne s’arrête pas au moment de sa publication, mais devient un phénomène historique de long terme. Daniele Curci ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2422 mots

« Deportee »

Is this the best way we can grow our good fruit ?

To fall like dry leaves to rot on my topsoil

And be called by no name except “deportees” ? »

Est-ce la meilleure façon de cultiver nos bons fruits ?

Tomber comme des feuilles mortes pour pourrir sur ma terre arable

Et n’être appelés que par le nom de « déportés » ?Visions de l’Amérique et radicalisme

« White America ? »

![]()

07.10.2025 à 16:22

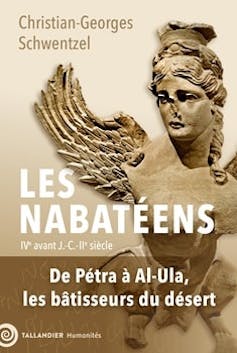

Houldou, reine de Pétra il y a 2 000 ans : une Cléopâtre du désert ?

Peu connue du grand public, la reine Houldou régna aux côtés d’Arétas IV, au tournant de notre ère, dans la Pétra des Nabatéens. Coiffée de la couronne de la déesse Isis, elle incarne une figure fascinante, entre histoire et légende. Fut-elle, comme Cléopâtre en Égypte, une souveraine-déesse ? Dans Les Nabatéens, IVe avant J.-C.-IIe siècle. De Pétra à Al-Ula, les bâtisseurs du désert, Christian-Georges Schwentzel, spécialiste de l’Orient ancien, nous plonge au cœur d’une civilisation originale, parfaitement identifiable par son style artistique et architectural unique, ses divinités et son écriture si caractéristiques. Extraits. Sur les monnaies d’argent, dès les émissions de l’an 1 d’Arétas IV, la reine Houldou porte, au-dessus de son front, la couronne de la déesse égyptienne Isis, constituée de cornes de vaches enserrant le disque solaire, parfois surmontée d’une plume. Isis est une ancienne déesse, éminemment bénéfique, décrite dans les mythes égyptiens comme une magicienne instruite des secrets de la résurrection. Après avoir réuni les morceaux épars de son époux Osiris, lâchement massacré et dépecé par son frère Seth, elle les réajuste et les entoure de bandelettes, confectionnant la première momie. Elle parvient, de cette manière, à faire renaître le défunt dans l’au-delà, et même à lui donner un fils posthume : Horus, ou Harpocrate, c’est-à-dire « Horus l’Enfant », qui, devenu adolescent, venge son père en écrasant Seth et en rétablissant la justice en Égypte. À la Basse Époque égyptienne, Isis est assimilée à Hathor, déesse de la maternité, qui peut prendre la forme d’une vache ; d’où les cornes de la couronne divine. Comme Hathor avait, selon un mythe, aidé le Soleil à se lever dans le ciel, l’astre est représenté entre ses cornes de vache. […] La couronne isiaque de Houldou nous conduit à la Khazneh, le plus célèbre des monuments de Pétra, véritable icône de la civilisation nabatéenne. Sa façade, haute de 40 mètres et large de 28 mètres, se divise en deux parties aujourd’hui visibles : un porche monumental, en bas, précédé de six colonnes et surmonté d’un fronton ; un étage dont la partie centrale adopte la forme d’un édifice circulaire appelé tholos en grec. Le toit conique de la tholos est surmonté d’une urne, encadrée de deux demi-frontons symétriques, où sont perchés des aigles. L’urne est un symbole funéraire, emprunté à l’art grec, manifestant ici la présence de l’âme d’un défunt, tandis que les aigles, également figurés sur les monnaies, font référence à Doushara, grand dieu protecteur du pouvoir royal. Un autre niveau, inférieur, a été mis au jour, lors des fouilles de 2003 ; on y trouve des sépultures qui constituent une sorte de « crypte » de la Khazneh où les recherches ont repris durant l’été 2024. Au sommet de l’angle supérieur du fronton, est perché le symbole isiaque, exceptionnellement mis en valeur par sa position parfaitement centrale. Deux cornes de vaches lyriformes servent de berceau au disque solaire surmonté de plumes, aujourd’hui largement effacées par l’érosion. De part et d’autre, deux épis de blé symétriques se dressent en s’écartant. On remarque que la distance entre le socle sur lequel se dresse la coiffe d’Isis et la base du monument est égale à celle qui sépare ce même socle du haut de l’urne au sommet de la Khazneh. On peut ainsi affirmer que la coiffe est, en quelque sorte, le nombril de la Khazneh, sa porte d’entrée et sa clé d’interprétation. Elle se trouve aux pieds d’une figure féminine sculptée en relief qui occupe une position centrale à l’étage, où elle est entourée, à sa droite et à sa gauche, de quatre personnages symétriques. Celle-ci est directement inspirée des représentations de reines ptolémaïques, comme Bérénice II, assimilée aux déesses Isis et Tyché, sur des vases en faïence produits en Égypte. Figurée en train de faire une libation, Bérénice II tient une patère dans la main droite et une corne d’abondance dans la gauche. Sur la façade de la Khazneh, l’image féminine est coiffée d’un attribut dont la forme évasée se devine encore aujourd’hui. On hésite entre la couronne crénelée de Tyché et le polos, coiffe arrondie de Déméter. Quoi qu’il en soit, il s’agit de deux attributs également repris, ou susceptibles de l’être, par Al-Ouzza [(déesse arabe préislamique, ndlr)]. D’où l’hypothèse, suggérée par Jean Starcky, selon laquelle le personnage féminin dominant la façade de la Khazneh représenterait une reine nabatéenne assumant, comme les souveraines ptolémaïques avant elle, le rôle d’une déesse. Une déesse-reine, en quelque sorte. Examinons maintenant les huit autres figures qui entourent la reine à l’étage. Deux représentent Nikè, déesse grecque de la victoire, pourvue d’ailes, et les autres des femmes qui, dans un mouvement très dynamique, paraissent danser autour de la reine. On les a parfois interprétées comme des Amazones brandissant chacune un instrument qui pourrait être une double hache, arme traditionnelle de ces combattantes dans les mythes grecs. Elles exécuteraient ici une ronde guerrière. Si les Victoires ailées, déjà présentes sur les monnaies d’Arétas II, n’ont rien de bien étonnant, les danseuses sont plus inattendues. Elles n’adoptent pas ici la position habituelle des femmes guerrières dans l’art grec, où elles sont généralement représentées blessées ou vaincues par des héros. En fait, leur état de conservation ne permet pas de distinguer si elles brandissent des haches ou plutôt des thyrses, ces bâtons liés à la figure de Dionysos dans le monde gréco-romain. Elles pourraient donc aussi bien représenter ici des Bacchantes, ces jeunes femmes en transe, adeptes de Dionysos qui fut identifié à Doushara ; ce qui pourrait expliquer leur représentation sur le monument. Le rez-de-chaussée est, quant à lui, décoré de deux représentations de cavaliers. On voit encore leurs torses musclés et une partie de leurs chevaux qu’ils tenaient par la bride. Cette iconographie s’inspire de celle de Castor et Pollux, les Dioscures de la mythologie grecque, qui sont fréquemment associés aux monuments funéraires en raison de leurs fonctions psychopompes, c’est-à-dire de guides du défunt après la mort. Les hypogées alexandrins ont pu servir de modèle, car les Dioscures y sont souvent représentés accompagnant le mort, lui-même parfois figuré sous l’aspect d’un troisième cavalier. Mais ce riche décor nous permet-il d’identifier la déesse-reine de la Khazneh ? Houldou est mentionnée pour la dernière fois en l’an 24 du règne d’Arétas IV, soit 15 apr. J.-C., date de sa mort. On peut émettre l’hypothèse que c’est à ce moment-là que le roi entreprit l’édification de la Khazneh qui devait servir de somptueux mausolée pour son épouse défunte. Il a pu s’inspirer de Ptolémée II qui rendit des hommages divins à sa sœur-épouse Arsinoé II en lui faisant édifier, près d’Alexandrie, le temple du Cap Zéphyrion où elle était figurée en déesse. La forme de la tholos pourrait elle-même s’inspirer de ce modèle lagide. « La Khazneh aurait pu servir de mémorial et de lieu de célébrations en l’honneur de Houldou assimilée à Al-Ouzza et revêtue des attributs à la fois d’Isis et de Tyché. S’il est évident que des honneurs lui furent rendus, la reine ne fut cependant pas officiellement divinisée, contrairement à Arsinoé II ou Bérénice II. Aucune inscription ne suggère qu’elle fut élevée au rang de divinité, contrairement à Obodas Ier, seul Rabbelide [(nom que l’auteur donne à la dynastie des souverains nabatéens, ndlr)] déifié à notre connaissance. La reine, morte prématurément, fit seulement, si l’on peut dire, l’objet d’une forme d’héroïsation posthume, à travers une iconographie inspirée des précédents qu’offraient, en Égypte, les reines ptolémaïques. » Pénétrons à l’intérieur du monument. Après avoir traversé le vestibule que précèdent les colonnes du premier niveau, nous entrons dans une vaste salle, aujourd’hui totalement vide. Les murs sont percés de trois portes, la principale au centre, les deux autres sur les côtés. Elles donnent chacune accès à une petite pièce, sorte de niche, où devait reposer les dépouilles, peut-être de Houldou et de membres de sa famille. Après la mort de la reine Houldou, Arétas IV épouse en secondes noces Shaqilat Ire, qui apparaît à son tour sur les monnaies. La nouvelle souveraine reprend les éléments de l’iconographie de Houldou : voile à l’arrière de la tête et couronne de laurier. Mais elle ne porte la couronne isiaque que sur une pièce de bronze où figurent les bustes conjoints des souverains, non sur les émissions d’argent où son buste occupe à lui seul une face de la monnaie. Les autres reines qui lui succèderont ne reprendront plus ce symbole ; ce qui fait de Houldou la seule véritable reine à la coiffe égyptienne et conforte l’hypothèse du lien entre la Khazneh et la première épouse d’Arétas IV. Les Nabatéens, IVᵉ avant J.-C.-IIᵉ siècle. De Pétra à Al-Ula, les bâtisseurs du désert, Christian-Georges Schwentzel, éditions Tallandier, collection « Humanités », septembre 2025. Christian-Georges Schwentzel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 3880 mots

La Khazneh et ses symboles féminins

![]()