ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

07.10.2025 à 16:21

Après un conflit, une bataille se joue dans les instances gouvernementales. Administrations, écoles, hôpitaux, tribunaux : il est nécessaire de faire fonctionner à nouveau ces lieux où l’État redevient visible et utile. Offrir des services publics équitables et efficaces permet de rétablir la confiance auprès de la population, de prévenir les tensions futures et de consolider une paix durable. Mais comment allier inclusion politique et professionnalisation de l’administration sans exclure ou corrompre le processus ? Cet article explore, exemples à l’appui, les conditions d’un État solide après la guerre. Au lendemain d’un conflit, la paix ne se gagne pas qu’avec des ponts et des routes. Elle se joue aux guichets : dans les ministères, les centres de santé, les écoles, les tribunaux… Une administration qui délivre, une légitimité qui se reconstruit, des services qui reviennent partout. Comment concilier inclusion politique et professionnalisation de l’État pour une paix durable ? Dans les États sortant de guerre, les caisses sont vides, les talents ont souvent fui, les procédures se sont délitées. Les bailleurs poussent à « livrer vite » des résultats visibles. Or, les recherches sur les réformes administratives en sortie de conflit montrent que des arbitrages délicats doivent être faits entre rétablissement immédiat des services et consolidation institutionnelle sur la durée (stabiliser la paie, reconstruire les chaînes d’approvisionnement, reprofessionnaliser, etc.). Les dispositifs parallèles pilotés par des projets internationaux peuvent accélérer la reprise, mais ils siphonnent parfois les compétences et fragilisent les administrations nationales si la passation vers le secteur public n’est pas anticipée. Qui doit tenir les rênes de l’administration rénovée ? Des technocrates indépendants, garants de l’efficacité, ou des représentants des ex-belligérants, garants de l’inclusion ? La plupart des pays naviguent entre ces pôles, avec des effets ambivalents. En Irak, le système de partage des postes par quotas ethno-confessionnels, la muhasasa, mise en place en 2003, a garanti la représentation des grands groupes, mais il a aussi institutionnalisé le clientélisme et affaibli les incitations au mérite. Les grandes mobilisations de 2019 visaient explicitement ce mécanisme, accusé d’entretenir corruption et services défaillants.

À lire aussi :

Vingt ans après l’invasion américaine, l’Irak peut-il enfin connaître une paix durable ?

Au Liban, les accords de Taëf de 1989 ont mis fin à la guerre civile en reconduisant une répartition confessionnelle du pouvoir. Cette formule a stabilisé la coexistence, mais elle a aussi fortement politisé l’administration et fragmenté les responsabilités, au prix de blocages répétés dans les politiques publiques.

À lire aussi :

Le Liban a enfin un président. Et alors ?

En Bosnie-Herzégovine, l’architecture issue des accords de Dayton en 1995 a garanti l’équilibre entre peuples constitutifs – les Bosniaques, les Serbes et les Croates –, mais créé une gouvernance extrêmement complexe à plusieurs étages où les chevauchements de compétences freinent coordination et réformes. Le dispositif mis en place par les accords de Dayton prévoit en effet la présence d’un haut représentant pour la Bosnie-Herzégovine, chargé de superviser l’application civile de l’accord de paix. Les diagnostics récents évoquent des dysfonctionnements persistants et des tensions politiques récurrentes qui testent les limites du système. À Chypre, la division institutionnelle perdure depuis la fin de la guerre en 1974 : deux administrations coexistent de part et d’autre de la ligne verte, une zone démilitarisée gérée par la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP). Toute solution devra articuler bi-communauté et harmonisation administrative. Au sud – la République de Chypre, membre de l’UE depuis 2004 –, les évaluations européennes soulignent toujours un degré de corruption élevé et insistent sur la nécessité de renforcer la redevabilité (accountability) au sommet de l’État. Au vu des recherches et études de cas existantes, les recommandations suivantes peuvent être formulées à l’intention des acteurs dans la reconstruction des États sortant de guerre. La légitimité d’un État post-conflit tient à trois choses. D’abord, représenter : garantir que chaque groupe se retrouve dans les institutions, y compris par des mécanismes transitoires (on peut penser aux quotas ou à l’intégration d’ex-combattants), bornés dans le temps et articulés à des critères professionnels. Ensuite, protéger : sécurité publique, justice accessible, reconnaissance des victimes. Enfin, délivrer : l’accès à l’eau, à la santé, à l’éducation et à l’électricité restaure plus vite la confiance que tout discours. C’est là que la « plomberie » administrative – budgets prévisibles, logistique, achats publics – fait la différence. La professionnalisation est centrale, mais l’administration ne peut être « hors sol ». Des concours transparents, des parcours de carrière clairs, une formation continue ciblée sur les métiers critiques (par exemple les finances publiques, achats, santé, éducation, justice) permettent de remonter le niveau. La fiabilisation de la rémunération des agents publics/fonctionnaires (identification, bancarisation, contrôle des doublons) et la structuration d’outils simples (fiches de poste, manuels de procédures, tableaux de bord publics) sécurisent les managers face aux pressions. Ces chantiers techniques n’ont de sens que s’ils s’accompagnent d’une protection de l’intégrité (via la cartographie des risques, contrôles indépendants, sanctions effectives) et d’un dialogue régulier avec les autorités politiques pour calibrer le rythme des réformes. Beaucoup de pays misent sur la décentralisation pour rapprocher l’État des citoyens et apaiser les tensions. Le résultat dépend de l’alignement entre compétences transférées, ressources et capacités locales. Transférer sans financement ni personnels formés produit des coquilles vides ; à l’inverse, une dispersion extrême fige les inégalités territoriales. Les accords État–collectivités doivent préciser qui fait quoi, avec quel budget et comment on rend des comptes. La paix perçue se gagne souvent au guichet. Des « victoires rapides » comme la réouverture simultanée de toutes les écoles d’un district (à l’image de la Sierra Leone après la guerre civile – voir le projet de reconstruction scolaire post-conflit ou la réouverture après l’épidémie d’Ebola en 2015 (1,8 million d’élèves sont retournés en classe)), le rétablissement d’un paquet minimal de soins comprenant vaccinations, santé maternelle et médecine primaire (c’est-à-dire des soins de première ligne pour les problèmes courants, la prévention et l’orientation, comme les campagnes nationales de vaccination en Afghanistan ou d’autres interventions nationales) ou encore la sécurisation de l’état civil et de l’identité (mesure décisive au Rwanda après 1994) créent un effet de cliquet. L’important est d’annoncer des critères d’allocation transparents, de publier des données de performance (par exemple délais d’attente, disponibilité des médicaments, taux de scolarisation) et d’assurer une présence de l’État sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones anciennement contrôlées par des groupes armés. Le Liberia, par exemple, a tenté de réduire la corruption perçue en rendant publiques les listes de distribution de médicaments essentiels (via la coopération avec des bailleurs et ONG) ; Timor-Leste a recours à la publication des statistiques de scolarisation par district pour rendre visibles ses progrès ; la Colombie via le plan Colombia a aussi essayé d’intégrer des mesures de transparence dans ses programmes de sécurité et développement (avec des dispositifs de suivi pour limiter les abus) ; et dans les zones anciennement contrôlées par les FARC, des « points de services intégrés » (santé, état civil, justice mobile) ont été déployés pour restaurer rapidement la confiance dans les institutions (en complément des efforts de présence institutionnelle de l’État). Dans de nombreuses sociétés, des autorités coutumières et religieuses, des comités de quartier ou des ONG enracinées continuent d’arbitrer la vie sociale. Les ignorer fragilise l’appropriation locale. L’enjeu n’est pas de « folkloriser » la gouvernance, mais d’articuler formel et informel : par exemple, associer des médiateurs reconnus aux comités scolaires ou aux conseils de santé, tout en garantissant des procédures et des recours conformes à l’État de droit. Plusieurs expériences offrent des points de repère : au Rwanda, les juridictions gacaca, inspirées des tribunaux coutumiers, ont permis de juger plus de deux millions de dossiers liés au génocide, tout en intégrant un encadrement légal. En Somalie, certains programmes de santé ont fonctionné en partenariat avec les autorités religieuses et les comités de quartier pour assurer l’accès aux cliniques malgré l’absence d’État central. En Afghanistan – avant le retour des talibans –, l’intégration des conseils locaux (shuras) dans la gestion des écoles communautaires a permis d’augmenter la scolarisation, surtout des filles. Les partenaires internationaux – ONU, Union européenne, agences bilatérales – sont d’un grand secours s’ils privilégient l’investissement dans la capacité de l’État, plutôt que des circuits parallèles, tels que les unités de gestion de projets ad hoc financées par les bailleurs et opérant en marge des ministères, le recours massif aux ONG internationales pour fournir directement les services publics (santé, éducation, eau), ou encore les flux financiers hors budget national (comme le paiement direct des salaires d’enseignants ou de soignants par des agences extérieures, au lieu de passer par les systèmes de paie de l’État). La France, via l’AFD et l’INSP (ex-ENA) pour la formation des cadres, peut jouer un rôle utile à condition d’inscrire l’appui dans une co-construction avec les ministères. Plus largement, l’expérience comparée plaide pour des programmes qui, dès le départ, planifient la maintenance, le financement récurrent et la transmission des compétences aux équipes locales. Plus largement, l’expérience comparée plaide pour des programmes qui, dès le départ, planifient la maintenance, le financement récurrent et la transmission des compétences aux équipes locales. Un exemple souvent cité est celui du secteur de l’eau au Mozambique, où le National Rural Water Supply Program a intégré dès les années 2000 la formation de comités villageois et le financement de l’entretien des pompes à main : après transfert de compétences, plus de 80 % des points d’eau restaient fonctionnels plusieurs années après l’installation. Rebâtir l’État après la guerre est un exercice d’équilibriste. Trop de compromis politiques paralysent l’action publique ; trop de purisme technocratique peut rallumer les griefs. Les cas de l’Irak, du Liban, de la Bosnie-Herzégovine et de Chypre rappellent qu’on consolide la paix en même temps qu’on améliore l’efficacité : par une professionnalisation progressive, une inclusivité maîtrisée, des services qui fonctionnent partout sur le territoire et une lutte anticorruption crédible. La paix durable est moins un « événement » qu’une routine administrative qui tient, jour après jour. Mohamad Fadl Harake ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2690 mots

L’urgence de faire fonctionner l’État… sans sacrifier le long terme

Le dilemme technocratie–réconciliation

Légitimité : représenter, protéger, délivrer

Professionnaliser sans aseptiser la politique

Décentraliser, oui, mais avec moyens et redevabilité

Services essentiels : des victoires visibles et équitables

Composer avec les institutions « hybrides »

Que peuvent faire les bailleurs ?

En guise de boussole

![]()

06.10.2025 à 16:20

Élections législatives tchèques de 2025 : la victoire à la Pyrrhus d’Andrej Babiš

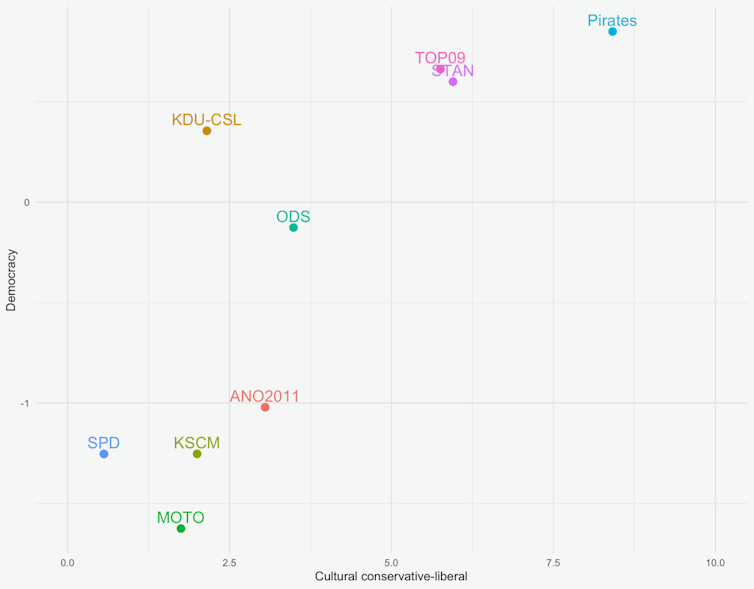

Certes, le parti populiste du milliardaire Andrej Babiš est arrivé en tête aux élections législatives. Mais quand on analyse de plus près la situation politique dans le pays, on constate que cette victoire ne signifie pas, loin de là, que Babiš pourra mettre en œuvre la totalité de son programme. Il ne dispose pas de la majorité absolue et devra donc s’allier à des partis dont le soutien à long terme ne lui est pas garanti. Les élections législatives tchèques des 3 et 4 octobre 2025 ont été marquées par le retour en force de l’ancien premier ministre (2017-2021) – et candidat malheureux à la présidentielle de janvier 2023 – Andrej Babiš. Son mouvement populiste, ANO (Akce nespokojených občanů, Action des citoyens mécontents), est arrivé en première position, récoltant plus de 34 % des suffrages et remportant 80 sièges sur les 200 que compte la Chambre basse du Parlement, soit un gain de huit sièges. Tandis que Babiš célébrait sa victoire au son de la pop italienne des années 1980 – musique qui évoque mon enfance dans la Tchécoslovaquie communiste –, les observateurs comprenaient déjà que son chemin serait semé d’embûches. Comme dans la plupart des démocraties occidentales, la politique tchèque se polarise de plus en plus autour de deux pôles. L’un s’ancre dans les institutions et les normes de la démocratie libérale, tout en soutenant la coopération internationale sous la forme du libre-échange, de la défense transatlantique et de l’intégration européenne. L’autre devient de plus en plus sceptique à l’égard des bienfaits de ces marchés ouverts et de cette démocratie libérale, qu’il perçoit comme sources de concurrence déloyale et d’immigration indésirable, provoquant des tensions économiques et culturelles. Les élections de 2025 ont consolidé ces deux blocs : elles ont confirmé ANO comme hégémon incontesté du camp illibéral, tout en renforçant les formations les plus libérales du camp opposé. Fondé en 2011, ANO s’était d’abord présenté comme un mouvement antisystème mené par un homme d’affaires milliardaire promettant de remplacer les élites politiques traditionnelles par des « gens normaux qui travaillent dur ». Mettant en avant ses succès entrepreneuriaux (dans le domaine de l’agroalimentaire), Babiš cherchait alors à séduire un électorat de centre droit déçu par la politique traditionnelle. Mais au fil de la décennie, il a découvert que les électeurs les plus réceptifs à son populisme se trouvaient parmi les couches sociales plus fragiles et moins éduquées des régions périphériques. Progressivement, ANO s’est éloigné de son discours initial sur l’efficacité gouvernementale pour adopter des politiques sociales ciblées, mêlées à une critique de plus en plus virulente de l’immigration et des régulations climatiques. Ce déplacement est visible dans la figure 1, tirée des recherches que j’ai conduites avec plusieurs collègues, qui situe les partis tchèques sur les dimensions économique et culturelle entre 2014 et 2024 : ANO s’y déplace nettement d’un centre-droit libéral vers un conservatisme à tendance sociale. Dans son discours de victoire, Babiš a martelé que son premier Conseil des ministres rejetterait officiellement le pacte européen sur la migration ainsi que le système d’échange de quotas d’émission de carbone, et privilégierait le financement de la sécurité sociale et de la santé plutôt que le soutien à l’Ukraine, même s’il a donné des gages à l’UE et à l’OTAN. Mais quel que soit le gouvernement qu’il parviendra à former, les obstacles seront nombreux. Le premier défi de Babiš découle paradoxalement du score élevé d’ANO, obtenu au détriment de partis radicaux plus petits. L’alliance Stacilo ! (« Assez ! »), rassemblée autour du Parti communiste (KSCM) – qui mêle programme social radical, nationalisme nativiste et sympathies prorusses – n’a pas franchi le seuil électoral, condamnant une nouvelle fois la gauche historique à l’absence parlementaire. Le parti d’extrême droite SPD, dont la campagne a combiné promesses sociales, rejet de l’immigration, opposition aux réfugiés ukrainiens et hostilité à l’UE, a lui aussi perdu des voix et cinq sièges. La domination d’ANO sur l’espace économiquement de gauche mais culturellement conservateur fragilise donc ses propres partenaires potentiels et complique la recherche d’une majorité stable. La seule majorité possible du camp illibéral impliquerait une coopération – soit dans une coalition formelle, soit sous la forme préférée de Babiš, celle d’un gouvernement minoritaire d’ANO soutenu au Parlement – avec le SPD et les Motoristes. Ensemble, ces trois forces totalisent 108 sièges sur 200. Mais, là encore, les obstacles sont nombreux. Le premier problème est programmatique. Les Motoristes sont une nouvelle formation menée par un homme d’affaires et coureur automobile, Filip Turek, amateur de gros moteurs, dont la collection personnelle comprend des armes et des objets nazis. Ce parti combine un libertarisme économique axé sur les baisses d’impôts et l’équilibre budgétaire avec un conservatisme viriliste. Tout en partageant avec ANO et le SPD leur opposition à la régulation climatique et à l’immigration, les Motoristes risquent de rejeter les politiques sociales coûteuses prônées par leurs deux alliés potentiels. Par ailleurs, bien que critiques envers l’Union européenne, ANO et les Motoristes refusent de réclamer un référendum sur un Czexit – sortie de la Tchéquie de l’UE –, que le SPD, lui, soutiendrait volontiers. Trouver une ligne commune s’annonce donc ardu. Le deuxième problème est organisationnel. Les Motoristes sont des novices en politique, tandis que les élus du SPD proviennent de formations d’extrême droite diverses, regroupant conspirationnistes, militants antivax et admirateurs de Poutine. Utile pour gonfler le nombre de députés, cette alliance pourrait vite se révéler aussi instable qu’embarrassante. Enfin, Babiš reste juridiquement vulnérable : il fait l’objet d’une enquête pour usage abusif de subventions agricoles européennes et pour conflit d’intérêts lié à son empire agro-alimentaire. Le président Petr Pavel a d’ores et déjà rappelé que, s’il chargeait Babiš de former le prochain gouvernement, celui-ci devrait se conformer pleinement au droit tchèque et européen. Qu’en est-il du bloc opposé ? Le « bloc démocratique » s’articule autour de la coalition Spolu, qui regroupe les partis conservateurs (ODS et TOP 09) et le parti chrétien-démocrate (KDU-CSL), et qui est dirigée par le premier ministre sortant Petr Fiala. La coalition, qui avait en janvier 2023 soutenu la candidature victorieuse de Petr Pavel à la présidence, a obtenu plus de 23 % des voix et 52 sièges (contre 71 dans le Parlement précédent). Le gouvernement Fiala, qui incluait également le parti libéral des Maires et Indépendants (STAN), s’est trouvé à la tête du pays depuis le début de la guerre à grande échelle menée par la Russie contre l’Ukraine, gérant à la fois l’afflux de réfugiés ukrainiens et la flambée des prix de l’énergie et de l’inflation. S’il a mis en avant son rôle de garant de l’ancrage occidental de la République tchèque, il a sous-estimé le coût social payé par les catégories les plus modestes. En l’absence d’une gauche traditionnelle, le camp illibéral a su capter ce mécontentement populaire, mêlant conservatisme culturel et discours social. Malgré la victoire électorale du camp illibéral, les deux forces politiques les plus libérales du pays – STAN et le Parti pirate – ont progressé, grâce au succès des Pirates. En 2021, les deux formations réunies comptaient 37 sièges (33 pour STAN, 4 pour les Pirates). En 2025, STAN recule à 22 sièges, mais les Pirates dépassent le SPD en en obtenant 18, portant leur total combiné à 40 sièges. Ces deux partis, bien organisés et efficaces, défendent une ouverture culturelle affirmée – notamment en soutenant le mariage pour tous (qui pour l’instant n’est pas légal dans le pays, les couples de même sexe disposant seulement d’un équivalent du PACS français) – et s’intéressent désormais davantage aux questions sociales négligées par le précédent gouvernement, comme le logement et la protection sociale. Leurs voix dans l’opposition pourraient ainsi contester la prétention de Babiš à représenter les classes économiquement fragiles. La polarisation croissante entre forces illibérales – prônant un mélange de nationalisme, d’exclusion et de politiques sociales – et forces démocratiques, attachées à la coopération et au commerce international, constitue une mauvaise nouvelle pour la démocratie tchèque. La figure 2 (données du Chapel Hill Expert Survey) montre combien les attitudes culturelles sont liées aux positions sur la démocratie, et illustre la fracture entre ANO et ses alliés potentiels d’un côté, et les partis du gouvernement sortant et les Pirates de l’autre. Pourtant, les démocrates ne doivent pas désespérer. La victoire de Babiš est une victoire à la Pyrrhus. D’une part, son succès affaiblit ses propres alliés potentiels : toute coalition qu’il formera sera fragile, hétérogène et instable. Contrairement à Viktor Orban en Hongrie, Babiš ne dispose pas d’une majorité constitutionnelle. Contrairement à Donald Trump aux États-Unis, il sera limité par le président Petr Pavel, qui l’a battu à la présidentielle de 2023, et par un Sénat dominé par le bloc démocratique. D’autre part, les deux blocs ne sont pas aussi figés qu’ils en ont l’air. Le camp démocratique dispose de relais possibles auprès des électeurs de la gauche conservatrice, actuellement séduits par ANO ou le SPD. La figure 2 montre par exemple que ce camp comprend aussi des conservateurs culturels, tels que les chrétiens-démocrates du KDU-CSL, dont la religiosité n’exclut pas l’attachement à la démocratie libérale. Par ailleurs, l’absence persistante d’une gauche traditionnelle pourrait inciter les centristes libéraux – en particulier les Pirates – à se saisir plus systématiquement des questions de protection sociale et d’exclusion économique. La démocratie se portera mieux partout lorsque les partis démocratiques couvriront l’ensemble du spectre politique : lorsqu’ils sauront parler aux conservateurs comme aux libéraux, et défendre l’ouverture internationale tout en s’attaquant sérieusement aux coûts sociaux du libre-échange et de la mobilité. Les résultats des élections législatives tchèques de 2025 ne garantissent pas cet avenir – mais ils le rendent possible. Jan Rovny a reçu des financements de la Commission Européenne: Horizon Europe -- 101060899 -- AUTHLIB. Texte intégral 2820 mots

Quelle majorité pour le parti d’Andrej Babiš ?

Dans le camp d’en face, la progression des partis libéraux (au sens sociétal du terme)

Une polarisation croissante

![]()

05.10.2025 à 16:29

Au Moyen-Orient, la lente progression du leadership féminin dans le monde du travail

Une évolution des mentalités s’observe dans la plupart des pays du Moyen-Orient en ce qui concerne la possibilité laissée aux femmes d’étudier et d’accéder au marché du travail puis aux postes de direction. Il reste cependant beaucoup à faire ; la mise en place et la généralisation de certaines mesures, telles que le mentorat ou la formation professionnelle, pourraient accélérer le processus. L’Objectif de développement durable n°5 des Nations unies, adopté en 2015, fixe une ambition claire : « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Cette ambition concerne notamment le monde du travail. En 2025, la proportion de femmes occupant des postes de PDG dans le monde est estimée entre 5 et 6 %. Certains pays se distinguent, comme la Thaïlande et la Chine, où cette proportion est respectivement de 30 % et 19 %. En 2024, 33,5 % des postes de direction y compris ceux des conseils d’administration dans le monde étaient occupés par des femmes. Ce pourcentage, relativement stable d’une région à l’autre, est surtout porté par une dynamique nouvelle : la montée du nombre de femmes PDG. À titre d’exemples, en Europe de l’Est et en Asie centrale, les femmes occupent environ 20 % des sièges dans les conseils d’administration et 7 % des postes de PDG dans les sociétés cotées en bourse et en Amérique latine, 9 % des PDG sont des femmes et 16 % occupent des sièges dans les conseils d’administration. Une progression qui traduit un changement structurel et qui se manifeste désormais aussi au Moyen-Orient. La liste des 100 femmes d’affaires les plus influentes de la région pour l’année 2024 publiée par Forbes Middle East comprend 100 profils, de 28 nationalités (y compris occidentales) qui occupent des postes importants dans des entreprises dans 32 secteurs différents. Tout en haut du classement figure l’Émiratie Hana Al Rostamani, PDG de First Abu Dhabi Bank, qui conserve cette place de numéro un pour la troisième année consécutive. Diplômée de l’université George Washington aux États-Unis, elle est titulaire d’une licence en administration des affaires et d’un master en gestion de l’information. Avec deux décennies d’expérience dans la banque et les services financiers, elle incarne parfaitement ce que révèle ce classement : les femmes leaders sont de plus en plus visibles et occupent des postes de plus en plus stratégiques. Cette évolution traduit une modification des mentalités et met en lumière une évidence : les femmes disposent des compétences nécessaires pour accéder à des rôles de premier plan. Une étude menée en 2024 sur le leadership éducatif féminin dans le monde arabe montre que ces dirigeantes se distinguent par leur « agentivité » – c’est-à-dire leur capacité à prendre en main leur destin et leur environnement –, leur autodétermination et leur persévérance. Une autre étude, publiée en 2017 et consacrée spécifiquement au cas des Émirats arabes unis, souligne que les Émiraties adoptent un style de leadership transformationnel : elles stimulent la créativité de leurs équipes, communiquent leur vision, motivent et soutiennent leurs collaborateurs, et se posent elles-mêmes en modèles. Ces avancées ne doivent pas masquer la réalité des chiffres. En 2022, les femmes ne représentaient que 19 % de la population active au Moyen-Orient, selon la Banque mondiale. Leur progression professionnelle se heurte à des obstacles bien connus : barrières socioculturelles, idéologies masculines dominantes, croyance répandue selon laquelle leur rôle devrait se limiter à la sphère domestique. Une étude publiée en 2020, consacrée aux défis rencontrés par les femmes managers dans la région, met en évidence plusieurs freins : la domination des idées masculines dans les sociétés et les organisations, l’absence d’égalité entre les sexes et le manque d’ateliers de formation et de développement professionnel. Autant de manques qui ralentissent, voire empêchent, la progression des carrières féminines. Pour que davantage de femmes puissent s’épanouir professionnellement, le changement doit intervenir à plusieurs niveaux : dans les mentalités, mais aussi au sein des organisations et des institutions. Entreprises et gouvernements doivent mettre en place des politiques qui renforcent la confiance et l’autonomie des femmes, en les encourageant à occuper des fonctions managériales et de leadership, à l’instar de mesures prises par l’UE ou par la France, adoptée en 2021. Certes, ces lois encouragent la présence des femmes dans les instances dirigeantes. Cependant, que ce soit pour une femme ou un homme leader, il faut bien sûr toujours considérer les compétences et l’expertise requises pour les postes occupés. Le mentorat et les rôles modèles constituent un autre levier essentiel. Aujourd’hui, ils manquent cruellement, alors qu’ils jouent un rôle déterminant pour donner aux femmes la confiance nécessaire afin de franchir les obstacles qui se dressent devant elles. Notre étude menée en 2024 met en lumière l’impact de programmes de formation exclusivement féminins, les Women Only-Training Programmes (WOTPs). Nos recherches s’appuient sur un échantillon de 47 participantes françaises âgées de 34 à 54 ans, diplômées pour la plupart d’une licence ou d’un master. Parmi elles, 11 étaient sans emploi, tandis que les 36 autres occupaient des postes variés – assistante de direction, cheffe de produit, responsable IT, cheffe de projet, directrice stratégie, DRH – dans des secteurs aussi divers que les services, la distribution ou la construction. Ces formations contribuent à développer les compétences transversales des participantes, en particulier leur confiance en elles et leur efficacité professionnelle. Autant d’atouts pour briser les plafonds de verre. Au-delà du mentorat, les femmes doivent pouvoir compter sur des réseaux solides et participer à des programmes de formation pour affiner leurs compétences en leadership. Les réseaux professionnels offrent des ressources précieuses et favorisent les opportunités, tandis que la formation permet d’acquérir de nouvelles compétences pour relever les défis. Le monde du travail est en pleine transformation : les femmes montent dans la hiérarchie et occupent des fonctions de leadership. Au Moyen-Orient, elles commencent à briser le plafond de verre et à prendre place dans les instances de direction des entreprises. Cette dynamique n’est pas seulement bénéfique pour elles. Comme le montre une étude publiée en 2023, la présence de femmes dans les comités de direction a un effet positif sur la rentabilité opérationnelle, mais aussi sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C’est pourquoi la sensibilisation, les initiatives concrètes et les politiques ambitieuses apparaissent comme autant de leviers indispensables. Elles permettront aux femmes du Moyen-Orient de bénéficier de conditions de travail équitables et de saisir, comme leurs homologues masculins, toutes les opportunités de carrière qui s’offrent à elles. Par exemple, les Émirats arabes unis ont créé en 2015 le Gender Balance Council, visant notamment à parvenir à un équilibre entre les sexes dans les postes de décision. Eliane Bacha a reçu des financements de la Fondation Égalité Mixité (collaboration entre Axa, Engie, Michelin, Orange) entre 2016 et 2019. Texte intégral 1576 mots

L’émergence des femmes leaders au Moyen-Orient

Mesures visant à soutenir l’avancement des femmes dans la hiérarchie

Une dynamique positive pour toutes… et tous

![]()