ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

12.10.2025 à 08:59

Freinage et particules fines : une pollution routière oubliée des évolutions réglementaires ?

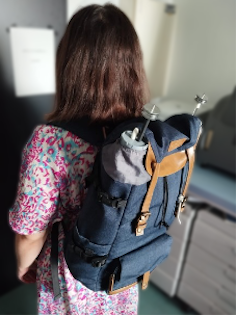

Alors que la 50e édition du salon EquipAuto, salon international des pros de l’automobile, s’ouvre à Paris ce 14 octobre, penchons-nous sur l’autre problème de pollution, grandissant, posé par toutes les voitures, même électriques : les émissions hors échappement, dues à l’usure des freins, des pneus et de la chaussée. La question est indépendante de l’enjeu de réduire les émissions à l’échappement des voitures neuves, qui ont déjà fortement diminué du fait des progrès techniques. Une norme européenne, qui doit entrer en vigueur en 2026, entend les réduire, mais sa mise en œuvre pourrait ne pas livrer les effets escomptés. Au 1er janvier 2024, le parc routier français était constitué de 39,3 millions de voitures particulières, de 6,5 millions de véhicules utilitaires légers (VUL), de 625 000 poids lourds et de 94 000 autobus et autocars en circulation. Dans les contextes de forte densité du trafic, les émissions polluantes liées au transport routier restent un enjeu majeur de santé publique. En France, les véhicules particuliers sont à l’origine de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. En 2019, ils représentaient 26 % des émissions nationales d’oxyde d’azote (NOx), un polluant irritant pour les voies respiratoires, et 22 % des émissions nationales de CO2. Si les émissions à l’échappement, dues à la combustion dans les moteurs, ont été progressivement réduites grâce aux normes antipollution successives, une attention croissante est désormais portée aux émissions dites hors échappement, issues notamment de l’usure des freins, des pneus et de la chaussée. La future norme Euro 7, qui entrera en vigueur à partir de 2026, marque une étape importante en intégrant pour la première fois ces sources de pollution non négligeables… sans pour autant résoudre tous les problèmes. Au cours des dernières années, des recherches scientifiques et industrielles ont permis d’importantes diminutions des émissions à l’échappement des véhicules récents, essence ou diesel. Cela résulte de l’allègement des véhicules, de la réduction de la consommation des moteurs thermiques et de l’installation des filtres à particules (FAP) pour limiter les émissions issues de la combustion du carburant. Ce qui pèse désormais davantage dans l’empreinte environnementale des voitures, ce sont les émissions hors échappement. Elles regroupent les particules provenant de l’abrasion des freins et des pneus ainsi que de la remise en suspension des poussières sur la chaussée au passage des véhicules. Si elles ne représentaient que 16 % des particules avec un diamètre inférieur à 10 micromètres (μm) (PM10) totales émises par le transport routier en 1990, cette part a atteint 71 % en 2022. Pour les particules avec un diamètre inférieur à 2,5 μm, ce chiffre est passé de 9 % en 1990 à 57 % en 2022. Or, les réduire constitue un défi : la sécurité routière dépend justement de l’adhérence des pneus et de l’efficacité du freinage – deux sources inévitables de particules. Lorsque les particules émises par les véhicules sont inhalées, elles se déposent dans différentes régions du système pulmonaire en fonction de leur taille. Les plus dangereuses pour la santé sont les PM1, c’est-à-dire les particules dont le diamètre est inférieur à 1 micromètre, car elles peuvent pénétrer profondément jusqu’aux alvéoles pulmonaires. Plusieurs études ont démontré que les particules engendrées par le freinage sont des PM1 (de diamètre inférieur à 1 micromètre), voire des particules ultrafines dans le cas des poids lourds (inférieures à 100 nanomètres) et, par conséquent, capables d’atteindre ces alvéoles. Peu d’études toutefois se sont penchées sur la toxicité des particules non issues de l’échappement sur le système pulmonaire. Pour pallier ce manque, un dispositif innovant a été développé par des scientifiques afin de collecter ces particules pendant deux heures directement dans une solution biologique. Conçu initialement sous forme de sac à dos pour permettre la collecte en différents points de la ville de Lyon (Rhône), ce système a ensuite été adapté sur un véhicule afin de réaliser des prélèvements en conditions réelles de circulation. Les premiers résultats suggèrent que les particules de freinage de taille inférieure à 1 micromètre (principalement composées de fer, de cuivre, de baryum et d’antimoine) pourraient présenter un risque sanitaire notable. Leur petite taille leur permet d’interagir avec le surfactant pulmonaire (c’est-à-dire, la matière tensioactive sécrétée dans les poumons) ainsi qu’avec les macrophages alvéolaires. Cette interaction pourrait induire, sur le long terme, une altération progressive de la fonction pulmonaire. Il est possible qu’une exposition répétée à de faibles doses puisse favoriser le développement de pathologies chroniques, telles que la fibrose pulmonaire, par un processus lent d’accumulation et de réponse inflammatoire persistante. Les émissions hors échappement seront intégrées pour la première fois dans la future norme Euro 7, ce qui constitue une avancée significative vers une évaluation plus complète et rigoureuse des sources de pollution atmosphérique liées aux véhicules. La norme Euro 7 entrera en vigueur en novembre 2026 pour les voitures et les véhicules utilitaires légers. Pour tous les types de véhicules, la limite maximale des émissions de particules PM10 (de diamètre inférieur à 10 micromètres) serait fixée à 7 mg/km à partir de 2026 et à 3 mg/km à partir de 2035. L’établissement de cette nouvelle norme soulève cependant une difficulté fondamentale d’ordre physique. Comme évoqué précédemment, des travaux ont démontré que les particules émises lors du freinage sont majoritairement des PM1, avec des tailles inférieures à 1 micromètre. Elles ne tombent donc pas sous le coup de cette réglementation. De plus, ces particules présentent une masse extrêmement faible, souvent négligeable, ce qui rend les limites actuelles exprimées en milligramme par kilomètre (mg/km) peu adaptées pour quantifier précisément les émissions. Il serait donc pertinent que la réglementation évolue vers une prise en compte fondée sur le nombre de particules émises par kilomètre, afin de mieux refléter la réalité et les impacts potentiels de ces émissions ultrafines. Les avancées scientifiques et technologiques dans la compréhension et dans la maîtrise des émissions liées au freinage progressent encore à un rythme souvent jugé insuffisant face aux exigences réglementaires et aux impératifs économiques du secteur automobile. En conséquence, les constructeurs proposent actuellement des solutions dont l’efficacité et les impacts restent encore partiellement évalués, parmi lesquelles : le freinage électromagnétique : il réduit l’usure et les émissions en freinage normal, mais les freins mécaniques restent sollicités lors des freinages d’urgence, engendrant des émissions importantes ; les filtres à particules à la source : ils peuvent limiter la dispersion des poussières, mais leur impact sur le contact frictionnel entre plaquette et disque – et donc, sur la sécurité – nécessite une validation rigoureuse ; la modification des matériaux des plaquettes : elle peut réduire leur usure mais également augmenter la production de nanoparticules, dont les effets sanitaires restent mal connus et font l’objet de recherches en cours. Selon une analyse publiée par le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa), les véhicules électriques émettent un peu moins de particules liées à l’usure des freins grâce au freinage régénératif (c’est-à-dire, s’appuyant sur un système de récupération d’énergie). Cependant, leur masse plus importante entraîne une augmentation des émissions de particules provenant de l’abrasion des pneus et de la chaussée. Ces deux effets tendent à s’équilibrer, de sorte que les émissions totales de particules des véhicules électriques à grande autonomie sont comparables à celles des véhicules thermiques récents, qui émettent désormais très peu de particules à l’échappement. Les véhicules électriques soulèvent, par ailleurs, d’importantes interrogations concernant la disponibilité des ressources nécessaires à la fabrication des batteries et concernant les enjeux environnementaux et techniques liés à leur recyclage. Dès lors, la sobriété apparaît comme l’une des voies les plus cohérentes : réduire nos déplacements lorsque cela est possible et amorcer la transition d’une société centrée sur la consommation vers un modèle plus respectueux de l’environnement. Ana-Maria TRUNFIO-SFARGHIU a reçu des financements de CNRS et Ministère de la recherche publique (financements liées à la thèse d'Alice Mirailler, son salaire et un petit accompagnement) + chaires INSA Lyon avec VOLVO et MICHELIN Alice Mirailler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2369 mots

Émissions hors échappement : de quoi parle-t-on ?

Quel impact sur notre santé ?

La norme Euro 7, une réponse appropriée ?

La mobilité électrique, pas forcément une panacée

![]()

09.10.2025 à 10:23

Issus à 99 % du pétrole, les plastiques alimentent la crise écologique et climatique tout au long de leur cycle de vie. Derrière l’image trop familière des déchets qui polluent les rivières puis les océans, la production et le recyclage des plastiques sont aussi source d’émissions considérables de gaz à effet de serre, de quoi compromettre les efforts mondiaux de réduction des émissions. Surtout, les plastiques, un débouché du pétrole, entretiennent la dépendance de l’économie aux énergies fossiles. Le risque serait qu’ils deviennent la planche de salut des industriels de la pétrochimie à l’occasion de la COP30 sur le climat, qui se déroulera du 10 au 21 novembre 2025, à Belem, au Brésil. À partir du 10 novembre 2025, la COP30 sur le climat réunira les États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) au cœur de la forêt amazonienne, au Brésil. Il s’agit d’un rendez-vous majeur du multilatéralisme, où l’on espère que les ambitions régulièrement formulées par les États vont enfin se concrétiser. Le contexte international n’est pas forcément au beau fixe pour cela. Face à des pays qui nient la science, ou qui se soucient peu de l’environnement et de la santé humaine et refusent de comprendre que leurs propres économies en paieront le prix à long terme, les pays engagés dans la transition vers une économie moins polluante et moins dépendante des énergies fossiles peinent à se faire entendre. Les négociations en vue d’un traité contre la pollution plastique, qui n'ont toujours pas abouti à un texte, en fournissent un exemple éloquent. Les preuves scientifiques sont pourtant très claires quant aux impacts de la production de plastiques sur la perte de biodiversité et la pollution à l’échelle planétaire. D’autant plus que ces impacts sont en réalité bien plus larges : les plastiques impactent la santé humaine et exacerbent le dépassement de toutes les autres limites planétaires. En cela, ils aggravent la crise écologique et climatique déjà en cours.

À lire aussi :

Jusqu’à quand pourrons-nous dépasser les limites planétaires ?

L’impact climatique du secteur de la pétrochimie est moins souvent mis en avant que celui des secteurs de l’énergie et des transports, plus proches des consommateurs. Il fait pourtant figure d’éléphant dans la pièce : entre 4 et 8 % de la production de pétrole est aujourd’hui utilisée pour fabriquer des produits plastique. Près de 99 % de ces produits sont fabriqués à partir de pétrole. Depuis l’extraction et le transport des combustibles fossiles, jusqu’à la fabrication, l’utilisation et l’élimination des plastiques, ces matériaux génèrent des émissions qui contribuent au réchauffement climatique. Les plastiques sont ainsi directement responsables de 3,5 % des émissions globales de gaz à effet de serre, dont la plupart sont générées lors de leur production. Le recyclage des plastiques, souvent mis en avant par ces industriels, n’a rien d’une solution miracle. Toutes les technologies de traitement des déchets plastiques sont émettrices de gaz à effet de serre : leur incinération libère le carbone qui les constitue sous forme de CO2, leur mise en décharge entraîne des émissions de méthane (Bauer et coll., 2022) de façon générale, recycler les plastiques nécessite de grandes quantités d’énergie. Dans un scénario de statu quo, si la production et l’utilisation de plastiques continuent d’augmenter au rythme actuel (soit un doublement de la quantité de plastiques produits tous les 20 ans), les émissions de gaz à effet de serre provenant des plastiques pourraient représenter de 10 à 13 % du budget carbone total (c’est-à-dire, la quantité de gaz à effet de serre que l’on peut encore se permettre d’émettre tout en restant sous la barre d’une hausse de +1,5 °C à l’horizon 2050). Et encore, les chiffres qui précèdent ne tiennent pas compte du fait que les plastiques participent directement à la mondialisation de l’économie. Ils permettent de transporter les biens et denrées sur de très longues distances et de ce fait favorisent une économie basée sur une production loin des zones de consommation, fortement émettrice de gaz à effet de serre. La pollution plastique se retrouve dans les rivières, les océans ou sur terre, sous différentes tailles (macro, micro ou nanoplastiques), et peut persister pendant des siècles. Selon l’OCDE, environ 22 % des déchets plastiques finissent dans l’environnement, dont une grande partie dans l’océan, nuisant à la vie marine. Les aliments, l’eau et l’air sont ainsi contaminés et les microplastiques finissent, à travers la chaîne alimentaire, également dans notre corps. Les preuves scientifiques de l’impact des plastiques sur la santé humaine sont de plus en plus solides. Mais ce n’est pas tout. Les plastiques agissent également indirectement sur le réchauffement climatique. En effet, les débris plastiques en mer modifient les cycles du carbone et des nutriments. En agissant sur les processus microbiens, ils diminuent la productivité en nutriments à la surface de l’océan. Résultat : les « pompes à carbone » de l’océan, qui ont permis de piéger environ 31 % des émissions anthropiques de CO2 entre 1994 et 2007, fonctionnent moins bien. Par ailleurs, une méta-analyse récente a montré que la présence de microplastiques dans l’eau ou dans les sols pourrait diminuer la photosynthèse, et donc limiter la production de biomasse carbonée. Avec des impacts sur la sécurité alimentaire, mais aussi sur les puits de carbone naturels et le climat.

À lire aussi :

Que sont les « puits de carbone » et comment peuvent-ils contribuer à la neutralité carbone en France ?

Reconnaissant tous ces dangers des plastiques pour la santé humaine et la santé de l’environnement, un comité intergouvernemental de négociation (CIN) a été créé en mars 2022 afin d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique dans tous les environnements. Et ceci, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des plastiques. La deuxième partie de la cinquième réunion de ce comité (CIN-5.2) s’est tenue à Genève, du 5 au 14 août 2025. Les négociations étaient basées sur le projet de texte du président du CIN proposé à la fin de la première partie du CIN-5 à Busan, en 2024. Plusieurs éléments de ce projet de texte peuvent avoir une réelle efficacité pour mettre fin à la pollution plastique. Il s’agit notamment : de réduire la production de plastique (article 6), d’interdire les produits plastique et les substances chimiques dangereuses pour les humains ou pour l’environnement (article 3), de concevoir des produits en plastique moins polluants (article 5), de limiter les fuites vers l’environnement (article 7) et enfin de protéger la santé humaine (article 19). Mais de nombreux pays font pression pour que ces mesures soient rejetées : les mêmes désaccords politiques qui avaient bloqué les négociations précédentes se sont reproduits à Genève. Presque tous les plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles, c’est pourquoi les pays qui refusent de prendre des mesures ambitieuses – notamment l’Arabie saoudite, la Russie et l’Iran – sont essentiellement des pays producteurs de pétrole ou dotés d’industries pétrochimiques puissantes. Les intérêts économiques en jeu sont donc importants. Ce groupe de pays partage les mêmes idées – nommé pour cela le « like-minded group » – et refuse d’inclure de tels objectifs. Ils privilégient un accord visant à gérer les déchets, sans réduire leur production.

À lire aussi :

Comment échapper à la malédiction de la rente fossile ?

Mais ce faisant, ils dénigrent tous les modèles scientifiques sur l’évolution de la pollution plastique, qui montrent qu’il est nécessaire de réduire la quantité de plastique produite chaque année afin de réduire la pollution par les plastiques tout au long de leur cycle de vie. On a également pu noter la forte présence des lobbies des entreprises pétrolières et des fabricants de plastiques, qui ne cesse d’augmenter au fil des négociations. Le manque de consensus à la fin des négociations du CIN-5.2 peut être vu comme un échec des négociations. Toutefois, le rejet massif du texte faible proposé le 13 août a aussi montré qu’une grande majorité de pays ne sont pas prêts à accepter un traité vidé de sa substance. De nombreux pays ont souligné que ce texte ne permettrait pas d’atteindre les objectifs pourtant fixés dans le mandat à l’origine de ces négociations, et ont appelé à des mesures ambitieuses en accord avec la science, notamment une réduction de la production de plastique et une régulation des produits et substances chimiques dangereux, pour protéger la santé humaine et de l’environnement. La majorité des pays s’est aussi déclarée favorable à la poursuite des discussions. Le multilatéralisme a montré à Genève la capacité des pays à construire une coalition forte et ambitieuse, rassemblant près de 120 pays (les 75 pays de la Coalition de haute ambition (HAC) et leurs alliés) et basant ses positions sur les faits scientifiques. Espérons que ces avancées se concrétisent avec la poursuite des discussions sur le traité contre la pollution plastique, et qu’elles soient prises en compte dans les négociations climatiques lors de la COP30. La production de plastique ne doit pas menacer les efforts réalisés par les États pour limiter le recours aux énergies fossiles dans les autres secteurs. Comme il a été reconnu lors des dernières COP sur le climat, notamment la COP28 en 2023, le monde doit s’organiser pour sortir progressivement des énergies fossiles. D’importants efforts de recherche ont été consacrés à cette transition dans les secteurs de l’énergie et des transports, qui utilisent la majeure partie des ressources fossiles pour produire de la chaleur, de l’électricité et des carburants. Les énergies renouvelables remplacent ainsi peu à peu les produits pétroliers dans le mix électrique, ainsi que dans le secteur des transports. D’autres secteurs, par exemple l’industrie lourde, doivent se réinventer : en effet, ils sont davantage dépendants aux produits pétroliers dans leurs processus industriels mêmes. À cet égard, la pétrochimie souffre d’un problème de fond : elle contribue à maintenir à un niveau élevé la demande en pétrole, qui constitue un intrant de ses procédés industriels. Les produits pétrochimiques devraient ainsi représenter plus d’un tiers de la croissance de la demande mondiale de pétrole d’ici 2030, et près de la moitié de celle-ci d’ici 2050. Les plastiques ne doivent pas devenir le radeau de secours de l’industrie pétrolière. En plus de contribuer aux émissions globales de gaz à effet de serre, ils détruisent les sols, empoisonnent les eaux et nuisent aux organismes vivants, y compris les humains. Sur les sept milliards de tonnes de déchets plastiques générés dans le monde depuis l’invention de ce matériau, moins de 10 % ont été recyclés, et cinq milliards de tonnes se sont accumulés dans la nature. Les industriels de la pétrochimie, de l’extraction des énergies fossiles et leurs alliés cherchent une fois de plus à déplacer le problème : la production de plastiques pose un problème sanitaire, écologique, et climatique majeur. Réduire la production de plastiques constitue un levier incontournable pour maîtriser leurs impacts sur la planète. Marie-France Dignac a reçu des financements de l'Agence de la Transition Ecologique (ADEME) et de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR). Jean-François Ghiglione a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR), de l'ADEME, de l'OFB et de l'Agence de l'eau Texte intégral 2997 mots

Pas de plastique sans pétrole

Des impacts indirects à large échelle

Les leçons du traité contre la pollution plastique

Une coalition de pays qui ont tout intérêt à ne pas réduire la production de pétrole

Acter l’abandon des énergies fossiles décidé lors des dernières COP

![]()

09.10.2025 à 10:23

Comment le plastique est devenu incontournable dans l’industrie agroalimentaire

Des serres agricoles aux bouteilles d’eau, en passant par la recette du pain de mie, le plastique a transformé en profondeur toute l’industrie agroalimentaire. Face au problème grandissant de la pollution plastique, on peut s’inspirer, à travers l’approche des « métabolismes urbains », de ce qui était fait au début du XXe siècle. La production massive de plastiques est devenue un marqueur de la seconde moitié du XXe siècle, souvent dénommée « l’âge des plastiques ». Leur introduction dans les chaînes de valeur de l’agroalimentaire date des années 1930. Elle procédait de deux dynamiques. La première est l’essor de l’industrie pétrolière et de l’automobile : les plastiques étant un co-produit du craquage du pétrole, les compagnies pétrochimiques recherchent activement à étendre le marché des plastiques, qui se prêtent à tous les usages comme leur nom l’indique. La seconde est l’intensification de l’agriculture, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire face à une démographie galopante. Le recours aux matières plastiques, progressif mais massif, a profondément modifié les pratiques alimentaires et agricoles, sans parler des aliments eux-mêmes. Aujourd’hui, les impacts sanitaires et environnementaux des plastiques, en particulier sous leur forme micro et nanoparticulaires, sont avérés. La gestion (dont notamment le recyclage) des déchets plastiques n’est pas la seule en cause : c’est bien l’existence même des plastiques qui est en jeu. Mais les mesures de réduction ou d’interdiction de l’usage de matières plastiques dans l’industrie agroalimentaire, du champ jusqu’au domicile des consommateurs, ne sauraient être appliquées sans une réflexion globale sur les pratiques actuelles de production, de distribution et de consommation des denrées alimentaires. L’emballage des aliments fut le premier et reste le principal usage des plastiques dans l’agroalimentaire. Il correspond à un moment historique de changement dans la façon de stocker et de transporter les aliments, notamment grâce à la réfrigération. C’est également un moment de reconfiguration des circuits de distribution avec le développement des supermarchés. Les plastiques deviennent alors incontournables et contribuent à structurer le marché alimentaire mondial tel que nous le connaissons aujourd’hui. En effet, les emballages permettent d’allonger la durée de conservation des aliments et, surtout, facilitent la consommation nomade d’aliments et de boissons. Si la bouteille en verre a permis la marchandisation de l’eau en lui attribuant une marque et des qualités, c’est bien l’invention de la bouteille d’eau en polyethylene terephthalate (PET) qui, à la fin des années 1970, a répandu son usage à l’échelle mondiale. Les plastiques modifient jusqu’aux aliments eux-mêmes. C’est le cas du pain de mie commercialisé en sachets plastiques. Dès 1937, la firme Dupont lance un projet de recherche et développement (R&D) qui débouche sur l’ajout de « mycoban », un antifongique, à la farine utilisée pour réduire le risque de moisissure. Les plastiques ont donc profondément changé nos manières de manger et même la nature de ce que l’on mange. Ils ont favorisé les aliments transformés par une foule d’intermédiaires et contribué à creuser le fossé entre les producteurs et les consommateurs de viande ou poisson conditionnés, surgelés, ou emballés. En amont des supermarchés, les pratiques agricoles ont, à leur tour, été transformées par les plastiques. D’abord introduits dans les années 1950 comme substituts au verre dans les serres horticoles, ils se sont généralisés depuis les années 1970 pour les cultures maraîchères sous tunnels et l’ensilage du foin. En Europe, l’expansion des plastiques a été facilitée par la politique agricole commune (PAC). Lancée en 1962 par la Communauté économique européenne (CEE), celle-ci était au départ destinée à encourager l’agriculture intensive et productiviste. Or, les tunnels de plastique permettent justement de cultiver et de produire des fruits ou légumes dans des terrains peu propices et d’étendre les saisons de production. Depuis, les surfaces recouvertes par des serres ou tunnels en plastique en Espagne et en France n’ont cessé d’augmenter. Mais cette plastification de certaines cultures s’accompagne aussi de mutations socioprofessionnelles. Dans les vastes plaines recouvertes de tunnels plastifiés abritant des cultures de fraises (ou autres) à haute valeur ajoutée, on fait appel à une main-d’œuvre souvent étrangère, saisonnière et bon marché. Celle-ci travaille dans des conditions difficiles. Les plastiques ont ainsi envahi les pratiques de production et les circuits de distribution des denrées alimentaires. Le mot « agriplastique » témoigne de l’enchevêtrement d’éléments humains, économiques et techniques, dont la dynamique tend à se renforcer avec le temps. Cela aboutit, après plusieurs décennies, à ce que nous pourrions qualifier de verrou sociotechnique. Que faire pour se libérer de cette omniprésence des plastiques dans l’agroalimentaire ? Les plastiques étant constitutifs des chaînes de valeurs décrites, il serait naïf de penser qu’on pourrait conserver cette organisation marchande tout en éliminant les matières plastiques. Ce constat ne doit pas pour autant pousser les décideurs à l’inaction. Il invite plutôt à une réflexion d’envergure sur une possible réorganisation des chaînes de valeur agroalimentaires. Afin d’initier cette réflexion, nous proposons de revenir sur quelques leçons de l’histoire. Au début du XXe siècle, l’économie des flux de denrées alimentaires entre populations rurales et urbaines fonctionnait en boucles quasi fermées. Les matières rejetées par les uns étaient utilisées, par exemple sous forme d’engrais, par les autres. Dans ce contexte, la notion même de déchets n’existe pas encore, puisque rien n’est ni mis au rebut ni traité comme déchet ultime (c’est-à-dire, un déchet qui ne peut plus être traité davantage dans les conditions technicoéconomiques du moment). Les fèces humaines sont alors vues comme des engrais agricoles, les chiffons peuvent devenir du papier, les carcasses d’animaux de travail sont réutilisées pour fabriquer des colles et autres produits du quotidien.

À lire aussi :

L’histoire peu connue du compost en France : de la chasse à l’engrais à la chasse au déchet

La rupture de ces « métabolismes urbains », tels que décrits par Sabine Barles, correspond historiquement à l’avènement de la chimie de synthèse. Se met alors en place un complexe industriel qui produit à la fois des engrais, des produits phytopharmaceutiques et des plastiques, trois catégories de produits constitutifs des chaînes de valeurs agricoles actuelles. Il n’est certes ni envisageable – ni même souhaitable – de reproduire à l’identique les métabolismes urbains du début du XXe siècle. Ils reposaient largement sur la mobilisation d’une main-d’œuvre nombreuse sous-payée vivant dans la misère, par exemple les chiffonniers. En revanche, on peut retenir l’idée d’une approche systémique, globale et métabolique au lieu de se contenter de chercher un matériau de substitution aux plastiques qui soulèvera, à son tour, des difficultés similaires. Il s’agit donc de repenser, avec les acteurs concernés, l’ensemble des filières agroalimentaires pour viser la sobriété plastique. Cet article s’appuie sur le rapport d’expertise « Plastiques utilisés en agriculture et pour l'alimentation » Inrae/CNRS, publié en mai 2025. Baptiste Monsaingeon a reçu des financements de l'ANR pour divers projets de recherche publique liés aux déchets et aux plastiques. Bernadette Bensaude-Vincent et Mathieu Baudrin, ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire. Texte intégral 1631 mots

Un antifongique ajouté au pain de mie pour lui éviter de moisir dans son emballage

Comment sortir de l’« agriplastique » ?

Le plastique et l’invention du déchet

![]()