ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

25.09.2025 à 10:41

De 1992 à 2022, la laborieuse intégration de l’agriculture aux négociations climatiques

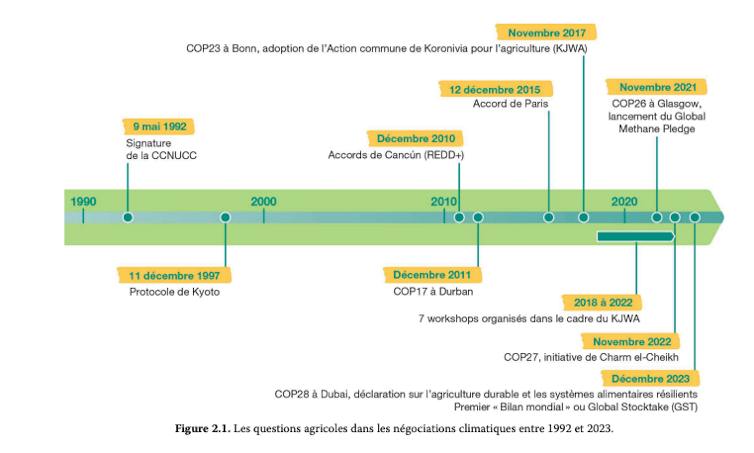

À l’échelle mondiale, les systèmes agricoles, alimentaires et forestiers produisent plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au changement climatique de façon significative. Pourtant, l’agriculture n’a été intégrée que tardivement aux négociations des COP sur le climat. Entre enjeux d’adaptation, d’atténuation et de sécurité alimentaire, les avancées restent timides. De récentes initiatives essaient toutefois de mieux intégrer les systèmes agricoles et alimentaires à l’agenda climatique mondial. Nous reproduisons ci-dessous la première partie consacrée à ces questions du chapitre 2 (« De 1992 à 2022, la difficile mise à l’agenda de l’agriculture dans les négociations sur le climat ») de _l’Agriculture et les systèmes alimentaires du monde face au changement climatique. Enjeux pour les Suds, publié en juin 2025 par les éditions Quae, sous la coordination scientifique de Vincent Blanfort, Julien Demenois et Marie Hrabanski (librement accessible en e-book). Depuis 1992 et la signature de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les gouvernements ou parties se rassemblent chaque année au sein des Conférences des parties (COP) pour orienter et opérationnaliser les engagements des États face au changement climatique. L’agriculture a longtemps été absente de ces négociations qui, jusqu’à la fin des années 1990, se sont focalisées sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES). Pourtant, les systèmes agricoles et alimentaires sont particulièrement émetteurs de GES, et à la fois « victimes » et « solutions » face au changement climatique. À partir des années 2010, les questions agricoles puis alimentaires intègrent progressivement l’agenda international du climat. Les États sont chargés de mettre en œuvre les actions climatiques pour l’agriculture et l’alimentation, qui sont détaillées dans leurs engagements climatiques nationaux que sont les contributions déterminées au niveau national (CDN ou NDC en anglais). En 2020, plus de 90 % de ces contributions nationalement déterminées incluaient l’adaptation au changement climatique et faisaient de l’agriculture un secteur prioritaire, et environ 80 % d’entre elles identifiaient des objectifs d’atténuation du changement climatique dans le secteur agricole.[…] Les articles 2 et 4 de la convention (CCNUCC) adoptée en 1992 évoquent le lien entre les changements climatiques et l’agriculture. Toutefois, les enjeux sont focalisés sur l’atténuation, par le biais notamment des négociations sur le cadre REDD+ (réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts), qui ont abouti en 2013 à Varsovie après plusieurs années de discussions très laborieuses et clivantes, notamment entre pays développés et pays en développement.

À lire aussi :

Crédits carbone et déforestation évitée : impact réel ou risque de greenwashing ?

Le protocole de Kyoto, adopté en 1997, fait référence à l’agriculture et aux forêts, en soulignant que le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) peut constituer une source de GES. Ce protocole fixait des objectifs ambitieux de réduction des émissions uniquement pour les pays industrialisés (dits « annexe I »), dans un fonctionnement top-down, contrairement à l’accord de Paris. Il couvrait le méthane et le protoxyde d’azote, principaux gaz émis par le secteur agricole, et établissait des niveaux de référence forestiers à respecter. Ce mode de travail a toutefois montré ses limites, avec notamment les États-Unis qui n’ont pas ratifié ce protocole et le Canada qui en est sorti. En application de ce protocole, deux mécanismes de certification de projets de compensation carbone ont été développés : le mécanisme de mise en œuvre conjointe (Moc) et le mécanisme de développement propre (MDP), au sein desquels les secteurs agricoles et forestiers ne seront pas intégrés avant le milieu des années 2000. Il faut attendre la COP17 de Durban, en 2011 (voir figure ci-dessous), pour que l’agriculture soit appréhendée comme un problème global, en étant à la fois cadré comme un enjeu d’atténuation et une question d’adaptation au changement climatique. En effet, à la suite de la mobilisation d’acteurs hétérogènes en faveur de la notion de climate-smart agriculture et dans un contexte politique renouvelé, l’agriculture est intégrée à l’ordre du jour officiel de l’organe de la COP chargé des questions scientifiques et techniques (SBSTA, Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice). Cinq ateliers auront lieu entre 2013 et 2016. La FAO a promu la climate-smart agriculture, ou l’agriculture climato-intelligente, dès la fin des années 2000. Cette notion vise à traiter trois objectifs principaux : l’augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles (sécurité alimentaire) ; l’adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts des changements climatiques (adaptation) ; et la réduction et/ou la suppression des émissions de gaz à effet de serre (l’atténuation), le cas échéant.)

À lire aussi :

Les sept familles de l’agriculture durable

Pourtant, s’il y a bien une journée consacrée à l’agriculture pendant la COP21 en 2015 en parallèle des négociations, l’accord de Paris aborde uniquement l’agriculture sous l’angle de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité des systèmes de production alimentaire. Les écosystèmes agricoles et forestiers sont uniquement couverts par l’article 5 de l’accord de Paris, qui souligne l’importance de préserver et de renforcer les puits de carbone naturels et qui met en lumière des outils comme les paiements basés sur des résultats REDD+ et le mécanisme conjoint pour l’atténuation et l’adaptation des forêts (Joint Mitigation and Adaptation Mechanism for the Integral and Sustainable Management of Forests, ou JMA). Une étape importante est franchie en 2017, avec la création de l’action commune de Koronivia (KJWA). Les ateliers se font maintenant en coopération avec les organes constitués au titre de la convention, par exemple le Fonds vert pour le climat. Les observateurs, dont les ONG et la recherche, participent également aux ateliers. De 2018 à 2021, sept ateliers sont organisés (sur les méthodes d’évaluation de l’adaptation, les ressources en eau, le carbone du sol, etc.) et permettent à tous les États et parties prenantes (stakeholders) de partager leurs points de vue sur différents enjeux agricoles. L’accélération de l’agenda climatique va dans le même temps permettre, pendant la COP26 de Glasgow, de prendre en charge la question des émissions de méthane, dont près de 40 % sont d’origine agricole, selon l’IEA (International Energy Agency). Un « engagement mondial » (Global Methane Pledge) a été lancé en 2021 par l’Union européenne (UE) et les États-Unis, avec pour objectif de réduire les émissions mondiales de méthane de 30 % d’ici à 2030 par rapport à 2020. Il regroupe aujourd’hui 158 pays, sans toutefois que la Chine, l’Inde et la Russie figurent parmi les signataires. En 2022, l’action commune de Koronivia arrivait à son terme. L’analyse des soumissions faites par les pays et les observateurs, dont la recherche, met en évidence la pluralité des façons de penser le lien entre les questions agricoles et les questions climatiques, ce qui va se traduire notamment par de fortes tensions entre des pays du Nord et des pays du Sud dans les négociations lors de la COP27 de Charm el-Cheikh en Égypte (2022). Trois principaux points de blocage ont pu être identifiés entre différents pays des

Nords et des Suds. D’autres clivages sont également apparus, permettant ainsi de relativiser l’existence d’un Nord global et d’un Sud global qui s’opposeraient nécessairement. Le premier a trait à l’utilisation du terme atténuation dans le texte de la décision de la COP. En effet, si toutes les parties étaient d’accord pour que figure dans le texte l’importance de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, l’Inde, soutenue par d’autres pays émergents restés plus en retrait, s’est montrée particulièrement réticente à voir apparaître aussi le terme atténuation. Pour ce grand pays agricole, les enjeux d’atténuation ne doivent pas entraver la sécurité alimentaire des pays en développement et émergents. À quelques heures de la clôture des négociations, l’Inde a accepté que le terme atténuation figure dans la décision de la COP3/CP27, créant « l’initiative quadriennale commune de Charm el-Cheikh sur la mise en œuvre d’une action climatique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire ». Cet épisode montre à quel point il n’est pas acquis de penser en synergie les enjeux d’adaptation et d’atténuation pour de nombreux pays émergents et du Sud. Un second point de blocage concernait la création d’une structure permanente affectée aux enjeux agricoles dans la CCNUCC. Cette demande, qui reste un point d’achoppement dans les négociations, est principalement portée par les pays du G77, même si des divergences notables existent entre les propositions faites. Enfin, on peut identifier un enjeu lié à la place des systèmes alimentaires dans l’action climatique. Pour nombre de pays européens et émergents, la réflexion doit être faite à l’échelle des systèmes alimentaires : nos pratiques alimentaires dépendent étroitement des modes de production des produits agricoles, et une approche prenant en compte l’amont avec la production des intrants et l’éventuelle déforestation, et l’aval, avec le transport, le refroidissement, la transformation, et donc également les pertes et les gaspillages et les régimes alimentaires, est plus à même de permettre l’émergence de solutions gagnantes à tous niveaux. Toutefois, d’un côté, le groupe Afrique préférait se focaliser sur le secteur agricole, une question déjà complexe à instruire. De l’autre côté, certains pays du Nord et aux économies en transition refusaient de voir apparaître le terme système alimentaire, l’hypothèse la plus probable étant la crainte de remettre en question la surconsommation de viande, la déforestation, ou encore le commerce, ce qu’ils souhaitent impérativement éviter. Le terme système alimentaire a donc été rejeté dans le texte de l’initiative quadriennale commune de Charm el-Cheikh.

À lire aussi :

Climat : nos systèmes alimentaires peuvent devenir plus efficaces, plus résilients et plus justes

Malgré ces points de tensions, l’initiative quadriennale commune de Charm el-Cheikh sur la mise en œuvre d’une action climatique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire a été adoptée et cette décision de COP3/CP27 marque donc une étape décisive dans les négociations. On notera tout de même que ce texte ne promeut ni l’agroécologie, qui aurait ouvert la voie à une refonte holistique des systèmes agricoles, ni l’agriculture climato-intelligente (climate-smart agriculture), davantage tournée vers les solutions technologiques. Aucun objectif chiffré de réduction des émissions de GES agricoles n’est discuté dans les COP ; aucune pratique n’a été encouragée ou stigmatisée (utilisation massive d’intrants chimiques, etc.). La présidence émirienne de la COP28 a ensuite mis en haut de l’agenda politique cette question, en proposant la Déclaration sur l’agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l’action climatique, signée par 160 pays. Elle appelle les pays qui la rejoignent à renforcer la place des systèmes agricoles et alimentaires dans les contributions déterminées au niveau national et dans les plans nationaux d’adaptation et relatifs à la biodiversité. Dans la foulée de la COP28, la FAO a proposé une feuille de route qui établit 120 mesures (dont des mesures dites agroécologiques) et étapes clés dans dix domaines pour l’adaptation et l’atténuation pour les systèmes agricoles et alimentaires. Elle vise à réduire de 25 % les émissions d’origine agricole et alimentaire, pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2035, et à transformer d’ici 2050 ces systèmes en puits de carbone capturant 1,5 Gt de GES par an. En définitive, l’initiative de Charm el-Cheikh portait sur l’agriculture et non pas sur les systèmes alimentaires, mais a donné lieu à un atelier, en juin 2025, sur les approches systémiques et holistiques en agriculture et dans les systèmes alimentaires, et le forum du Standing Committee on Finance de 2025 portera sur l’agriculture et les systèmes alimentaires durables. Le sujet fait donc son chemin dans les enceintes de la CCNUCC. Ce chapitre a été écrit par Marie Hrabanski, Valérie Dermaux, Alexandre K. Magnan, Adèle Tanguy, Anaïs Valance et Roxane Moraglia. Marie Hrabanski est membre du champ thématique stratégique du CIRAD sur le changement climatique et a reçu des financements de l'ANR APIICC (Evaluation des Plans et Instruments d’Innovation Institutionnelle pour lutter contre le changement climatique). Texte intégral 3560 mots

Les insuffisances du protocole de Kyoto

Quelle place pour l’agriculture dans l’accord de Paris ?

Les points de blocage identifiés à l’issue des COP26 et COP27

Les timides avancées de Charm el-Cheikh

![]()

25.09.2025 à 10:41

Du slip troué aux sachets de thé, quelques indicateurs pour mesurer la santé des sols

Du slip en coton aux sachets de thé enterrés, de l’analyse chimique en laboratoire aux espèces bio-indicatrices, voici un panorama de quelques tests étonnants qui permettent d’informer de la santé des sols. Derrière leur éventuelle dimension ludique, ils montrent à quel point les données ainsi recueillies sur le bon fonctionnement de ces écosystèmes sont précieuses, notamment pour l’agriculture. Les sols nous rendent des services précieux et encore trop souvent invisibles : c’est grâce à eux que de nombreuses espèces – dont la nôtre – peuvent se nourrir, voire se vêtir, grâce aux cultures textiles. Ils sont la base physique sur laquelle une large partie des écosystèmes terrestres – ainsi que les infrastructures humaines – sont bâtis. Ils rendent des services écosystémiques incomparables. Non seulement les sols fournissent aux plantes l’eau et les nutriments nécessaires à leur croissance, mais ils permettent aussi de réguler le cycle de l’eau, entre le ruissellement de la pluie et son infiltration. De ce fait, ils jouent un rôle clé pour atténuer l’ampleur des inondations. Leur fonction de puits de carbone en fait également des alliés précieux de la décarbonation. Les sols représentent un habitat indispensable pour la survie de certains organismes tels que des micro-organismes (bactéries, champignons, algues, protozoaires…) mais aussi d’animaux plus ou moins grands (lombriciens, arthropodes, nématodes…), tous liés par une chaîne alimentaire complexe. Ces organismes sont très nombreux : une cuillère à café de sol contient plus d’êtres vivants qu’il n’y a d’humains sur la Terre ! On y retrouve ainsi plusieurs centaines de millions de bactéries, plusieurs dizaines de milliers de champignons, des centaines de protozoaires et des dizaines d’arthropodes tels que des acariens ou des collemboles. Dans ces conditions, un sol en bonne santé est un sol qui fonctionne bien, c’est-à-dire qui constitue un habitat adapté pour tous ces êtres vivants. Il leur offre le gîte et le couvert : un toit sûr et constant et de quoi se nourrir en suffisance. La bonne santé d’un sol constitue un atout indéniable pour l’agriculture en termes de fertilité, production et de lutte contre les maladies…. Mais comment peut-on la mesurer simplement ?

À lire aussi :

La vie secrète des sols français

Des tests, en tant que chercheuses spécialisées aux milieux agricoles, nous en avons connus : du test du boudin à celui du verre d’eau, de la couleur à l’odeur du sol, du test à la bèche au décompte des vers de terre, il y a l’embarras du choix. Évoquons l’un de ces tests qui a le mérite d’être simple, efficace et non dénué d’humour : le fameux test du slip. Pour connaître la santé d’un sol, agricole par exemple, on peut ainsi enterrer un slip en pur coton blanc non traité, puis le déterrer quelques mois plus tard afin de constater son état. L’interprétation est rapide et facile : un slip retrouvé plutôt intact sera une mauvaise nouvelle, tandis qu’un slip troué sera signe d’une dégradation de la cellulose du coton. L’explication est, elle, un peu plus complexe : un sol en bonne santé est habité par une grande diversité d’organismes, qui lui confèrent un fonctionnement optimal, et notamment un bon niveau de décomposition et de minéralisation de la matière organique. Ce sont ces fonctions du sol qui permettent le recyclage des nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Or, la cellulose du slip, par exemple, est une matière organique. Ainsi, si le slip est en bon état lorsqu’il est déterré, cela indique qu’il n’a pas été dégradé, et que le sol ne remplit pas correctement ses fonctions de décomposition.

À lire aussi :

La biodiversité des sols nous protège, protégeons-la aussi

Pour affiner l’analyse, il existe un autre test moins médiatisé : celui des sachets de thé. Il suffit d’enterrer des sachets de thé de compositions différentes (thé vert ou rooibos), plus ou moins « digestes » pour les organismes du sol – et donc plus ou moins difficiles à dégrader – et d’étudier la perte de poids des sachets après un temps donné. S’ils se sont allégés, c’est qu’ils ont perdu de la matière – et donc que celle-ci a été décomposée par les organismes du sol. Après tout, un sachet de thé contient simplement de la matière végétale morte à l’intérieur d’une toile en nylon. Cela représente un bon appât pour les organismes décomposeurs. Mais tous les thés ne se valent pas : le thé vert est plus facile à dégrader, tandis que le roiboos est plus ligneux et met plus longtemps à être décomposé. Comparer les deux permet donc d’évaluer dans quelle mesure le sol peut dégrader différents types de matière organique. Cela peut prêter à sourire, mais il s’agit pourtant d’une méthode standardisée mise en place par des chercheurs. Son protocole est disponible pour toute personne souhaitant évaluer l’efficacité de dégradation d’un sol. Non seulement cela fournit des informations précieuses sur la capacité du sol à décomposer la matière organique, mais un tel protocole rend les résultats comparables entre différents sites du monde entier, peu importe la façon dont sont gérés les sols. Grâce à cette méthode, des chercheurs d’UniLaSalle et des agriculteurs des Hauts-de-France ont pu mettre en évidence un meilleur niveau de dégradation de la matière organique dans des sols en agriculture de conservation des sols, un mode de gestion agricole moins intensif que le mode conventionnel. Un sol sain est primordial pour les agriculteurs. En cas de mauvaise décomposition de la matière (c’est-à-dire, des slips intacts et des sachets de thé qui semblent prêts à être infusés malgré plusieurs semaines passées dans le sol), des analyses plus poussées en laboratoire sont alors utiles pour comprendre d’où vient le dysfonctionnement.

À lire aussi :

Les sept familles de l’agriculture durable

Les analyses de sol permettent de faire le bilan de la santé des sols, et sont donc précieuses pour les agriculteurs. Ces analyses peuvent s’intéresser à plusieurs paramètres et sont effectuées au laboratoire après avoir échantillonné le sol des parcelles. Elles peuvent ainsi mesurer : La texture du sol, qui informe sur la proportion de sable, limon et argile. C’est important, car certaines textures sont favorables à un type de culture, mais pas d’autres. Quelles que soient ses pratiques, l’agriculteur n’a aucun effet sur ce paramètre, mais doit en tenir compte pour adapter sa production et ses cultures. Le taux de matière organique, qui correspond à la proportion de substances issues de la décomposition des plantes, des animaux et des microorganismes présents dans le sol. Un taux élevé améliore la capacité du sol à retenir les éléments nutritifs et renforce sa structure. L’agriculteur peut l’augmenter en apportant régulièrement différents types de matière organique, comme des effluents d’élevage, des digestats de méthanisation ou en favorisant la restitution de végétaux au sol. La concentration en nutriments disponibles du sol (phosphore, potassium, magnésium, etc.) renseigne sur leur présence, en suffisance ou non, pour assurer les besoins des plantes cultivées. Une faible concentration d’un nutriment peut être compensée par l’apport de fertilisants minéraux ou de différentes matières organiques qui, décomposées par les habitants du sol, libéreront ce nutriment. Enfin, le pH, qui indique l’état d’acidité du sol, impacte le développement des plantes. Il peut par exemple influencer la disponibilité des nutriments, mais aussi la présence et l’activité d’organismes bénéfiques pour les plantes. Il est possible pour l’agriculteur d’agir sur ce paramètre par différents types d’apports, comme la chaux qui permet d’éviter un pH trop acide. Toutes ces informations permettent de guider la gestion du sol par l’agriculteur. Les analyses de sol peuvent être répétées au cours des années, notamment pour surveiller l’état d’une parcelle selon les pratiques agricoles mises en œuvre. On l’a compris, les organismes du sol sont en grande partie responsables de son bon fonctionnement et de son état de santé. Mais ils sont sensibles à leur milieu et à la gestion des sols. Ainsi, pour tenir compte de leur présence, de nouveaux indicateurs reposant sur la vie du sol émergent depuis quelques années : on parle de bioindicateurs pour décrire ces espèces qui, par leur présence, renseignent sur les caractéristiques écologiques des milieux. Bien sûr, différents bioindicateurs fournissent des informations différentes : l’abondance et la diversité de la mésofaune (collemboles et acariens) renseignent sur la capacité du sol à bien découper la matière, et les champignons plutôt sur l’efficacité du recyclage des nutriments. La sensibilité de ces organismes aux pratiques agricoles en fait de bons bioindicateurs. D’autres indicateurs biologiques sont testés actuellement, par exemple pour évaluer le bon fonctionnement du cycle du carbone et de celui de l’azote. Ces outils ne sont pas forcément accessibles pour la majorité des agriculteurs, car ils ont un coût financier pour le moment trop élevé. Un axe de recherche serait donc de développer des tests basés sur des bioindicateurs plus simples à mettre en œuvre et à interpréter.

À lire aussi :

Comment l’agriculture industrielle bouleverse le cycle de l’azote et compromet l’habitabilité de la terre

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche. Texte intégral 2778 mots

Du test du boudin au slip troué

Les sachets de thé, un test de référence

Les analyses de sol, précieuses pour les agriculteurs

Des nouveaux bio-indicateurs en cours de développement

![]()

24.09.2025 à 16:43

Nous sommes en train de vivre les étés les plus chauds de ce siècle. L’intensification des vagues de chaleur entraînera des impacts de plus en plus importants sur nos sociétés. La fermeture de nombreuses écoles primaires lors de la canicule du mois de juin 2025 n’en est qu’un des premiers exemples. Et c’est dès à présent qu’il faut se préparer à protéger les établissements des prochaines canicules. Les prévisions de Météo France sont sans équivoques : tous les scénarios climatiques convergent vers une augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de forte chaleur. Selon les scénarios les plus pessimistes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) documentant les recherches sur le dérèglement climatique), l’Europe pourrait passer d’ici la fin du siècle d’un continent où l’on meurt de froid à un continent où l’on meurt de chaud. Un tel bouleversement provoque un changement culturel majeur. Dans certaines régions du monde, dont le climat actuel est proche de notre climat futur, la société est active principalement le matin et le soir, le cœur de la journée amenant à un repos forcé. De ce fait, le secteur de l’éducation ne sera pas épargné car les canicules apparaîtront également de plus en plus tôt (et tard) dans la saison estivale, comme nous avons pu le constater au mois de juin 2025, entraînant la fermeture de milliers d’écoles et contraignant les familles à devoir se réorganiser. Sur près de 50 000 écoles, très peu sont adaptées au climat futur et la plupart présentent d’ailleurs déjà une forte vétusté et une inadaptation au climat actuel. L’augmentation de la chaleur dans les écoles entraîne plusieurs conséquences, notamment : une baisse de la concentration des enfants (et donc une baisse des résultats scolaires) ainsi que des risques sanitaires : les enfants étant un public plus sensible aux fortes chaleurs en raison principalement d’une moins bonne compréhension de leur confort thermique ; une augmentation des coûts d’exploitation des bâtiments (factures d’électricité, contrat de maintenance des équipements) pour la collectivité si des climatisations sont installées pour atténuer les effets des vagues de chaleur ; un impact sur l’organisation de l’ensemble de la société avec la fermeture de plus en plus fréquente des écoles en raison de températures intérieures trop élevées. Malgré ce constat assez alarmant, on ne peut pas dire qu’on manque de connaissances ou d’idées pour commencer à s’adapter collectivement à ce changement de climat. Avant d’aller chercher des solutions techniques très complexes, il faut s’intéresser aux actions « low-tech ». La ventilation nocturne des écoles, c’est-à-dire le fait de faire circuler l’air extérieur dans le bâtiment pendant la nuit, peut permettre un refroidissement important. Ce « stock de fraîcheur », que nous constituerions alors dans les murs, les sols, les meubles et les plafonds, serait « diffusé » pendant la journée à l’intérieur des salles de classe. De même, la protection solaire de toutes les surfaces vitrées (surtout celles orientées au sud, ouest et est) sont essentielles pour éviter que la chaleur ne rentre dans le bâtiment. On peut retenir l’image suivante : une fenêtre non protégée laissant passer le rayonnement solaire revient à allumer un petit radiateur électrique dans la salle de classe. En période de canicule, on s’en passerait volontiers ! Il n’y a pas de grandes innovations techniques à réaliser pour ventiler des écoles la nuit ou pour installer des volets sur les fenêtres. D’autres le faisaient et le font toujours, et il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à l’international pour avoir des exemples. En effet, nous sommes nombreuses et nombreux à avoir des souvenirs plus ou moins anciens de séjours dans des maisons du sud de la France, où les volets étaient systématiquement fermés en journée et les fenêtres systématiquement ouvertes la nuit. De même, la température n’étant pas la seule variable jouant sur notre confort thermique, l’installation de brasseurs d’air peut avoir un effet bénéfique important. Bien moins consommateur qu’une climatisation, un ventilateur améliore notre confort par la mise en mouvement de l’air. Il ne s’agit pas que d’une « sensation » de fraîcheur ; l’effet sur la thermorégulation (le mécanisme par lequel notre corps régule sa température interne pour qu’elle reste aux alentours de 36,5 °C) est réel : l’air en mouvement vient « voler » de l’énergie thermique sur notre corps par le phénomène de « convection ».

À lire aussi :

Pourquoi un ventilateur donne-t-il un sentiment de fraîcheur ?

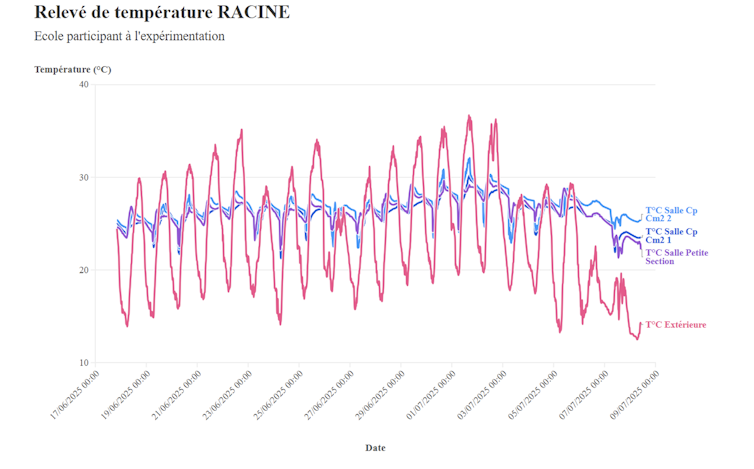

Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser en première approche, ces solutions ne sont pas simples à mettre en œuvre, notamment dans les écoles, car de nombreux blocages apparaissent rapidement, par exemple lorsqu’il s’agit d’y laisser les fenêtres ouvertes la nuit. Le risque d’intrusion est souvent le premier sujet de discorde, qu’il concerne des personnes mal intentionnées ou des animaux nuisibles. La crainte des dégâts liés aux intempéries (vent, pluie, etc.) est également présente et questionne notamment les sujets assurantiels. Enfin, des questions très pratiques vont se poser : qui ouvre le soir et qui referme le matin ? Pour autant, le dérèglement climatique nous affecte déjà en tant que société. Les réponses que nous devons apporter doivent être à la hauteur de l’enjeu : ces contraintes organisationnelles doivent être dépassées. Là se situe l’innovation dont nous avons besoin. Le projet de recherche sur l’adaptation aux canicules à l’intérieur de nos écoles (dit projet Racine, porté par l’Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique (ou, programme Actee) et sous la direction scientifique de l’école des Mines de Saint-Étienne, vise à expérimenter la mise en œuvre de ces solutions low-tech dans les écoles primaires. Les quinze écoles pilotes participant à l’expérimentation ont été équipées de capteurs (thermiques et hygrométriques) au début de l’été, permettant notamment de confirmer l’importance de la ventilation nocturne des écoles. Sur ce graphique, nous pouvons voir l’évolution des températures des salles de classe d’une des écoles sur toute la durée de la canicule de juin 2025 et de les comparer avec l’évolution de la température extérieure. Alors que cette dernière descend assez bas au cœur de la nuit, même au cœur de la canicule, celles des salles de classe ne descendent que très peu, car elles ne sont pas ventilées. On peut voir des baisses de température dans les classes en tout début de matinée, en raison de l’ouverture des fenêtres par le personnel de ménage. Toutefois, cette courte aération ne permet que le renouvellement de l’air et non le stockage de froid sur plusieurs heures dans la structure du bâtiment. Cet exemple est tout à fait représentatif des autres écoles de RACINE et nous pouvons sans prendre trop de risques émettre l’hypothèse qu’elle est représentative de l’ensemble des écoles françaises. La suite de notre travail consistera à mobiliser cet important gisement de fraîcheur en permettant la ventilation nocturne de ces écoles. Les solutions peuvent être techniques (installation de dispositifs anti-intrusion et de moustiquaires) ou organisationnelles. L’arrivée du dérèglement climatique s’accompagnera-t-elle du retour du gardiennage dans nos écoles ? Même si ce potentiel de rafraîchissement est colossal, il ne sera pas illimité. L’intensification des canicules, en particulier lorsqu’il est couplé à l’effet « d’îlot de chaleur urbain » (accumulation de la chaleur dans les centres-villes), élèvera également les températures nocturnes. Sans pour autant rendre ce sujet obsolète, ces « nuits tropicales » réduiront les possibilités de rafraîchissement par ouverture des fenêtres la nuit. D’autres solutions devront alors être mises en œuvre, notamment des travaux plus importants sur les écoles (par exemple l’isolation de l’enveloppe du bâtiment) ou la mise en place de systèmes de refroidissements actifs. En revanche, l’adaptation ne pourra pas se faire sans des changements sociétaux importants, comme le décalage des heures de cours voire le décalage du début et de la fin de l’année scolaire.

À lire aussi :

Dans les villes, comment les citoyens peuvent participer à la lutte contre la surchauffe

Il ne faut pas se tromper dans la liste des priorités. Tout comme on construit une maison en commençant par les fondations, l’adaptation des écoles aux canicules doit démarrer par la mise en œuvre des actions les plus sensées et les plus accessibles. Climatiser des écoles dont la conception et l’utilisation relèvent plus du four solaire que d’un bâtiment adapté au climat futur n’est pas tout à fait optimal. Pour construire une société robuste, il faut intégrer la gestion de la chaleur dans notre quotidien. L’adaptation sera culturelle avant d’être technique. Amaury Fievez travaille pour ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique), programme de CEE porté par la FNCCR. Texte intégral 2048 mots

Quelles solutions s’offrent à nous ?

Des solutions… de bon sens ?

Le projet RACINE : la recherche par l’expérimentation ?

![]()