ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

25.09.2025 à 10:41

Du slip troué aux sachets de thé, quelques indicateurs pour mesurer la santé des sols

Du slip en coton aux sachets de thé enterrés, de l’analyse chimique en laboratoire aux espèces bio-indicatrices, voici un panorama de quelques tests étonnants qui permettent d’informer de la santé des sols. Derrière leur éventuelle dimension ludique, ils montrent à quel point les données ainsi recueillies sur le bon fonctionnement de ces écosystèmes sont précieuses, notamment pour l’agriculture. Les sols nous rendent des services précieux et encore trop souvent invisibles : c’est grâce à eux que de nombreuses espèces – dont la nôtre – peuvent se nourrir, voire se vêtir, grâce aux cultures textiles. Ils sont la base physique sur laquelle une large partie des écosystèmes terrestres – ainsi que les infrastructures humaines – sont bâtis. Ils rendent des services écosystémiques incomparables. Non seulement les sols fournissent aux plantes l’eau et les nutriments nécessaires à leur croissance, mais ils permettent aussi de réguler le cycle de l’eau, entre le ruissellement de la pluie et son infiltration. De ce fait, ils jouent un rôle clé pour atténuer l’ampleur des inondations. Leur fonction de puits de carbone en fait également des alliés précieux de la décarbonation. Les sols représentent un habitat indispensable pour la survie de certains organismes tels que des micro-organismes (bactéries, champignons, algues, protozoaires…) mais aussi d’animaux plus ou moins grands (lombriciens, arthropodes, nématodes…), tous liés par une chaîne alimentaire complexe. Ces organismes sont très nombreux : une cuillère à café de sol contient plus d’êtres vivants qu’il n’y a d’humains sur la Terre ! On y retrouve ainsi plusieurs centaines de millions de bactéries, plusieurs dizaines de milliers de champignons, des centaines de protozoaires et des dizaines d’arthropodes tels que des acariens ou des collemboles. Dans ces conditions, un sol en bonne santé est un sol qui fonctionne bien, c’est-à-dire qui constitue un habitat adapté pour tous ces êtres vivants. Il leur offre le gîte et le couvert : un toit sûr et constant et de quoi se nourrir en suffisance. La bonne santé d’un sol constitue un atout indéniable pour l’agriculture en termes de fertilité, production et de lutte contre les maladies…. Mais comment peut-on la mesurer simplement ?

À lire aussi :

La vie secrète des sols français

Des tests, en tant que chercheuses spécialisées aux milieux agricoles, nous en avons connus : du test du boudin à celui du verre d’eau, de la couleur à l’odeur du sol, du test à la bèche au décompte des vers de terre, il y a l’embarras du choix. Évoquons l’un de ces tests qui a le mérite d’être simple, efficace et non dénué d’humour : le fameux test du slip. Pour connaître la santé d’un sol, agricole par exemple, on peut ainsi enterrer un slip en pur coton blanc non traité, puis le déterrer quelques mois plus tard afin de constater son état. L’interprétation est rapide et facile : un slip retrouvé plutôt intact sera une mauvaise nouvelle, tandis qu’un slip troué sera signe d’une dégradation de la cellulose du coton. L’explication est, elle, un peu plus complexe : un sol en bonne santé est habité par une grande diversité d’organismes, qui lui confèrent un fonctionnement optimal, et notamment un bon niveau de décomposition et de minéralisation de la matière organique. Ce sont ces fonctions du sol qui permettent le recyclage des nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Or, la cellulose du slip, par exemple, est une matière organique. Ainsi, si le slip est en bon état lorsqu’il est déterré, cela indique qu’il n’a pas été dégradé, et que le sol ne remplit pas correctement ses fonctions de décomposition.

À lire aussi :

La biodiversité des sols nous protège, protégeons-la aussi

Pour affiner l’analyse, il existe un autre test moins médiatisé : celui des sachets de thé. Il suffit d’enterrer des sachets de thé de compositions différentes (thé vert ou rooibos), plus ou moins « digestes » pour les organismes du sol – et donc plus ou moins difficiles à dégrader – et d’étudier la perte de poids des sachets après un temps donné. S’ils se sont allégés, c’est qu’ils ont perdu de la matière – et donc que celle-ci a été décomposée par les organismes du sol. Après tout, un sachet de thé contient simplement de la matière végétale morte à l’intérieur d’une toile en nylon. Cela représente un bon appât pour les organismes décomposeurs. Mais tous les thés ne se valent pas : le thé vert est plus facile à dégrader, tandis que le roiboos est plus ligneux et met plus longtemps à être décomposé. Comparer les deux permet donc d’évaluer dans quelle mesure le sol peut dégrader différents types de matière organique. Cela peut prêter à sourire, mais il s’agit pourtant d’une méthode standardisée mise en place par des chercheurs. Son protocole est disponible pour toute personne souhaitant évaluer l’efficacité de dégradation d’un sol. Non seulement cela fournit des informations précieuses sur la capacité du sol à décomposer la matière organique, mais un tel protocole rend les résultats comparables entre différents sites du monde entier, peu importe la façon dont sont gérés les sols. Grâce à cette méthode, des chercheurs d’UniLaSalle et des agriculteurs des Hauts-de-France ont pu mettre en évidence un meilleur niveau de dégradation de la matière organique dans des sols en agriculture de conservation des sols, un mode de gestion agricole moins intensif que le mode conventionnel. Un sol sain est primordial pour les agriculteurs. En cas de mauvaise décomposition de la matière (c’est-à-dire, des slips intacts et des sachets de thé qui semblent prêts à être infusés malgré plusieurs semaines passées dans le sol), des analyses plus poussées en laboratoire sont alors utiles pour comprendre d’où vient le dysfonctionnement.

À lire aussi :

Les sept familles de l’agriculture durable

Les analyses de sol permettent de faire le bilan de la santé des sols, et sont donc précieuses pour les agriculteurs. Ces analyses peuvent s’intéresser à plusieurs paramètres et sont effectuées au laboratoire après avoir échantillonné le sol des parcelles. Elles peuvent ainsi mesurer : La texture du sol, qui informe sur la proportion de sable, limon et argile. C’est important, car certaines textures sont favorables à un type de culture, mais pas d’autres. Quelles que soient ses pratiques, l’agriculteur n’a aucun effet sur ce paramètre, mais doit en tenir compte pour adapter sa production et ses cultures. Le taux de matière organique, qui correspond à la proportion de substances issues de la décomposition des plantes, des animaux et des microorganismes présents dans le sol. Un taux élevé améliore la capacité du sol à retenir les éléments nutritifs et renforce sa structure. L’agriculteur peut l’augmenter en apportant régulièrement différents types de matière organique, comme des effluents d’élevage, des digestats de méthanisation ou en favorisant la restitution de végétaux au sol. La concentration en nutriments disponibles du sol (phosphore, potassium, magnésium, etc.) renseigne sur leur présence, en suffisance ou non, pour assurer les besoins des plantes cultivées. Une faible concentration d’un nutriment peut être compensée par l’apport de fertilisants minéraux ou de différentes matières organiques qui, décomposées par les habitants du sol, libéreront ce nutriment. Enfin, le pH, qui indique l’état d’acidité du sol, impacte le développement des plantes. Il peut par exemple influencer la disponibilité des nutriments, mais aussi la présence et l’activité d’organismes bénéfiques pour les plantes. Il est possible pour l’agriculteur d’agir sur ce paramètre par différents types d’apports, comme la chaux qui permet d’éviter un pH trop acide. Toutes ces informations permettent de guider la gestion du sol par l’agriculteur. Les analyses de sol peuvent être répétées au cours des années, notamment pour surveiller l’état d’une parcelle selon les pratiques agricoles mises en œuvre. On l’a compris, les organismes du sol sont en grande partie responsables de son bon fonctionnement et de son état de santé. Mais ils sont sensibles à leur milieu et à la gestion des sols. Ainsi, pour tenir compte de leur présence, de nouveaux indicateurs reposant sur la vie du sol émergent depuis quelques années : on parle de bioindicateurs pour décrire ces espèces qui, par leur présence, renseignent sur les caractéristiques écologiques des milieux. Bien sûr, différents bioindicateurs fournissent des informations différentes : l’abondance et la diversité de la mésofaune (collemboles et acariens) renseignent sur la capacité du sol à bien découper la matière, et les champignons plutôt sur l’efficacité du recyclage des nutriments. La sensibilité de ces organismes aux pratiques agricoles en fait de bons bioindicateurs. D’autres indicateurs biologiques sont testés actuellement, par exemple pour évaluer le bon fonctionnement du cycle du carbone et de celui de l’azote. Ces outils ne sont pas forcément accessibles pour la majorité des agriculteurs, car ils ont un coût financier pour le moment trop élevé. Un axe de recherche serait donc de développer des tests basés sur des bioindicateurs plus simples à mettre en œuvre et à interpréter.

À lire aussi :

Comment l’agriculture industrielle bouleverse le cycle de l’azote et compromet l’habitabilité de la terre

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche. Texte intégral 2778 mots

Du test du boudin au slip troué

Les sachets de thé, un test de référence

Les analyses de sol, précieuses pour les agriculteurs

Des nouveaux bio-indicateurs en cours de développement

![]()

24.09.2025 à 16:43

Nous sommes en train de vivre les étés les plus chauds de ce siècle. L’intensification des vagues de chaleur entraînera des impacts de plus en plus importants sur nos sociétés. La fermeture de nombreuses écoles primaires lors de la canicule du mois de juin 2025 n’en est qu’un des premiers exemples. Et c’est dès à présent qu’il faut se préparer à protéger les établissements des prochaines canicules. Les prévisions de Météo France sont sans équivoques : tous les scénarios climatiques convergent vers une augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de forte chaleur. Selon les scénarios les plus pessimistes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) documentant les recherches sur le dérèglement climatique), l’Europe pourrait passer d’ici la fin du siècle d’un continent où l’on meurt de froid à un continent où l’on meurt de chaud. Un tel bouleversement provoque un changement culturel majeur. Dans certaines régions du monde, dont le climat actuel est proche de notre climat futur, la société est active principalement le matin et le soir, le cœur de la journée amenant à un repos forcé. De ce fait, le secteur de l’éducation ne sera pas épargné car les canicules apparaîtront également de plus en plus tôt (et tard) dans la saison estivale, comme nous avons pu le constater au mois de juin 2025, entraînant la fermeture de milliers d’écoles et contraignant les familles à devoir se réorganiser. Sur près de 50 000 écoles, très peu sont adaptées au climat futur et la plupart présentent d’ailleurs déjà une forte vétusté et une inadaptation au climat actuel. L’augmentation de la chaleur dans les écoles entraîne plusieurs conséquences, notamment : une baisse de la concentration des enfants (et donc une baisse des résultats scolaires) ainsi que des risques sanitaires : les enfants étant un public plus sensible aux fortes chaleurs en raison principalement d’une moins bonne compréhension de leur confort thermique ; une augmentation des coûts d’exploitation des bâtiments (factures d’électricité, contrat de maintenance des équipements) pour la collectivité si des climatisations sont installées pour atténuer les effets des vagues de chaleur ; un impact sur l’organisation de l’ensemble de la société avec la fermeture de plus en plus fréquente des écoles en raison de températures intérieures trop élevées. Malgré ce constat assez alarmant, on ne peut pas dire qu’on manque de connaissances ou d’idées pour commencer à s’adapter collectivement à ce changement de climat. Avant d’aller chercher des solutions techniques très complexes, il faut s’intéresser aux actions « low-tech ». La ventilation nocturne des écoles, c’est-à-dire le fait de faire circuler l’air extérieur dans le bâtiment pendant la nuit, peut permettre un refroidissement important. Ce « stock de fraîcheur », que nous constituerions alors dans les murs, les sols, les meubles et les plafonds, serait « diffusé » pendant la journée à l’intérieur des salles de classe. De même, la protection solaire de toutes les surfaces vitrées (surtout celles orientées au sud, ouest et est) sont essentielles pour éviter que la chaleur ne rentre dans le bâtiment. On peut retenir l’image suivante : une fenêtre non protégée laissant passer le rayonnement solaire revient à allumer un petit radiateur électrique dans la salle de classe. En période de canicule, on s’en passerait volontiers ! Il n’y a pas de grandes innovations techniques à réaliser pour ventiler des écoles la nuit ou pour installer des volets sur les fenêtres. D’autres le faisaient et le font toujours, et il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à l’international pour avoir des exemples. En effet, nous sommes nombreuses et nombreux à avoir des souvenirs plus ou moins anciens de séjours dans des maisons du sud de la France, où les volets étaient systématiquement fermés en journée et les fenêtres systématiquement ouvertes la nuit. De même, la température n’étant pas la seule variable jouant sur notre confort thermique, l’installation de brasseurs d’air peut avoir un effet bénéfique important. Bien moins consommateur qu’une climatisation, un ventilateur améliore notre confort par la mise en mouvement de l’air. Il ne s’agit pas que d’une « sensation » de fraîcheur ; l’effet sur la thermorégulation (le mécanisme par lequel notre corps régule sa température interne pour qu’elle reste aux alentours de 36,5 °C) est réel : l’air en mouvement vient « voler » de l’énergie thermique sur notre corps par le phénomène de « convection ».

À lire aussi :

Pourquoi un ventilateur donne-t-il un sentiment de fraîcheur ?

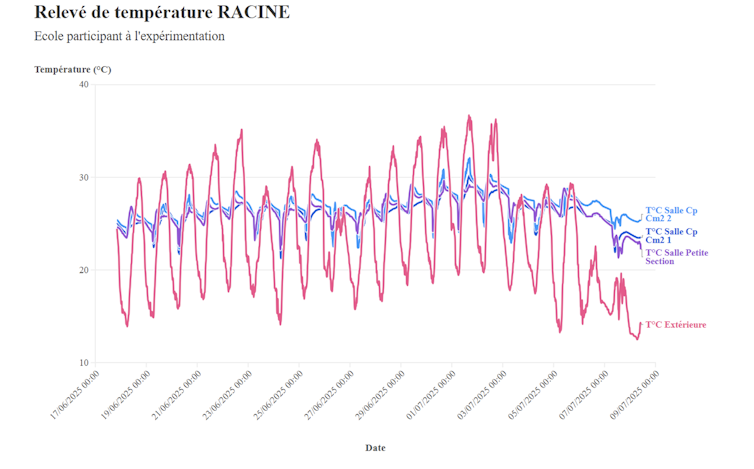

Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser en première approche, ces solutions ne sont pas simples à mettre en œuvre, notamment dans les écoles, car de nombreux blocages apparaissent rapidement, par exemple lorsqu’il s’agit d’y laisser les fenêtres ouvertes la nuit. Le risque d’intrusion est souvent le premier sujet de discorde, qu’il concerne des personnes mal intentionnées ou des animaux nuisibles. La crainte des dégâts liés aux intempéries (vent, pluie, etc.) est également présente et questionne notamment les sujets assurantiels. Enfin, des questions très pratiques vont se poser : qui ouvre le soir et qui referme le matin ? Pour autant, le dérèglement climatique nous affecte déjà en tant que société. Les réponses que nous devons apporter doivent être à la hauteur de l’enjeu : ces contraintes organisationnelles doivent être dépassées. Là se situe l’innovation dont nous avons besoin. Le projet de recherche sur l’adaptation aux canicules à l’intérieur de nos écoles (dit projet Racine, porté par l’Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique (ou, programme Actee) et sous la direction scientifique de l’école des Mines de Saint-Étienne, vise à expérimenter la mise en œuvre de ces solutions low-tech dans les écoles primaires. Les quinze écoles pilotes participant à l’expérimentation ont été équipées de capteurs (thermiques et hygrométriques) au début de l’été, permettant notamment de confirmer l’importance de la ventilation nocturne des écoles. Sur ce graphique, nous pouvons voir l’évolution des températures des salles de classe d’une des écoles sur toute la durée de la canicule de juin 2025 et de les comparer avec l’évolution de la température extérieure. Alors que cette dernière descend assez bas au cœur de la nuit, même au cœur de la canicule, celles des salles de classe ne descendent que très peu, car elles ne sont pas ventilées. On peut voir des baisses de température dans les classes en tout début de matinée, en raison de l’ouverture des fenêtres par le personnel de ménage. Toutefois, cette courte aération ne permet que le renouvellement de l’air et non le stockage de froid sur plusieurs heures dans la structure du bâtiment. Cet exemple est tout à fait représentatif des autres écoles de RACINE et nous pouvons sans prendre trop de risques émettre l’hypothèse qu’elle est représentative de l’ensemble des écoles françaises. La suite de notre travail consistera à mobiliser cet important gisement de fraîcheur en permettant la ventilation nocturne de ces écoles. Les solutions peuvent être techniques (installation de dispositifs anti-intrusion et de moustiquaires) ou organisationnelles. L’arrivée du dérèglement climatique s’accompagnera-t-elle du retour du gardiennage dans nos écoles ? Même si ce potentiel de rafraîchissement est colossal, il ne sera pas illimité. L’intensification des canicules, en particulier lorsqu’il est couplé à l’effet « d’îlot de chaleur urbain » (accumulation de la chaleur dans les centres-villes), élèvera également les températures nocturnes. Sans pour autant rendre ce sujet obsolète, ces « nuits tropicales » réduiront les possibilités de rafraîchissement par ouverture des fenêtres la nuit. D’autres solutions devront alors être mises en œuvre, notamment des travaux plus importants sur les écoles (par exemple l’isolation de l’enveloppe du bâtiment) ou la mise en place de systèmes de refroidissements actifs. En revanche, l’adaptation ne pourra pas se faire sans des changements sociétaux importants, comme le décalage des heures de cours voire le décalage du début et de la fin de l’année scolaire.

À lire aussi :

Dans les villes, comment les citoyens peuvent participer à la lutte contre la surchauffe

Il ne faut pas se tromper dans la liste des priorités. Tout comme on construit une maison en commençant par les fondations, l’adaptation des écoles aux canicules doit démarrer par la mise en œuvre des actions les plus sensées et les plus accessibles. Climatiser des écoles dont la conception et l’utilisation relèvent plus du four solaire que d’un bâtiment adapté au climat futur n’est pas tout à fait optimal. Pour construire une société robuste, il faut intégrer la gestion de la chaleur dans notre quotidien. L’adaptation sera culturelle avant d’être technique. Amaury Fievez travaille pour ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique), programme de CEE porté par la FNCCR. Texte intégral 2048 mots

Quelles solutions s’offrent à nous ?

Des solutions… de bon sens ?

Le projet RACINE : la recherche par l’expérimentation ?

![]()

24.09.2025 à 16:09

Les classes populaires en ont-elles vraiment marre de l’écologie ?

C’est un mot qui peut provoquer des tensions dans toutes les classes sociales, notamment les classes populaires. Celui d’écologie, qui se retrouve parfois associé à des solutions inaccessibles, à des discours moralisateurs. Pourtant, comme le montrent les résultats d’une recherche-action, menée en Bourgogne-Franche-Comté, auprès de collectifs citoyens avec des personnes en situation de précarité, ces dernières sont tout sauf insensibles aux enjeux environnementaux. Elles sont même pourvoyeuses de solutions. C’est une situation pour le moins paradoxale. Des enquêtes, comme celles de Parlons climat ou de l’Agence de la transition écologique (Ademe), montrent que les préoccupations environnementales restent globalement importantes dans l’ensemble de la population française. Mais, en parallèle de cela, une petite musique monte dans le champ politico-médiatique : celle d’un backlash (ou retour de bâton) écologique. Autrement dit, les commentateurs observeraient une forme de retour en arrière sociétal lié à un rejet des politiques et des discours environnementaux que l’on retrouve sous le vocable de l’« écologie punitive ». Une fois n’est pas coutume, une partie des classes populaires seraient à l’origine de cette opposition, à l’instar du mouvement des gilets jaunes. Ce présupposé n’est pas sans effets sur les politiques environnementales qui font aujourd’hui l’objet d’un détricotage. Pourtant, si l’on se fie aux travaux de terrain du chercheur en science politique Théodore Tallent, l’opposition populaire demeure relative et, lorsqu’elle est constatée, elle n’est pas un rejet généralisé de l’écologie. Il s’agit plutôt d’une critique de solutions écologiques vues comme coûteuses et d’une critique de la manière dont les politiques environnementales sont menées : perçues comme injustes et imposées d’en haut. En creux se dessine aussi une quête de reconnaissance d’une écologie ancrée dans les réalités des classes populaires, prenant en considération les contraintes économiques, les inégalités environnementales, et valorisant les pratiques de débrouillardise écologique, l’attachement aux liens sociaux humains et non humains de proximité. Une étude que nous avons menée entre 2023 et 2025 vient appuyer ce constat. Prefigs (« précarité-écologie-futur-imaginaires-organisations-savoirs ») est un projet de recherche-action participative réalisé en partenariat avec quatre associations de Bourgogne-Franche-Comté qui ont chacune mobilisé un collectif citoyen dans leur territoire respectif : à Belfort (Territoire de Belfort), à Prémery (Nièvre), à Autun et à Tournus (Saône-et-Loire). Lors de vingt-sept ateliers participatifs et de multiples réunions, l’objectif était de proposer un cadre favorable à un empowerment écologique, c’est-à-dire un pouvoir d’agir collectif, fondé sur l’expérience des personnes en situation de précarité avec une portée transformative. Pour ce faire, nous avons constitué des collectifs d’enquête capables de formuler un problème commun, puis d’esquisser des actions locales susceptibles de s’étendre à plus grande échelle. Ce sont 123 personnes qui se sont impliquées volontairement, pour la plus grande partie bénévolement, au sein de la démarche. Soixante-trois d’entre elles connaissent la précarité économique et sociale ou différentes formes de vulnérabilité, à l’instar du handicap mental (trois personnes concernées). Une série d’ateliers dits « régionaux » ont, dans un second temps, permis de croiser les expériences locales de ces quatre terrains pour construire un récit commun d’une transition écologique juste et élaborer collectivement des recommandations pour l’action publique. Aux 123 participants et participantes volontaires des premiers ateliers se sont alors ajoutés 115 autres personnes qui se sont joints à des ateliers locaux et régionaux de restitution. Dans notre enquête réalisée avec ces collectifs citoyens, nous nous sommes confrontés aux critiques de l’écologie. Ce sont elles qui façonnent le présupposé du backlash. Au lieu de les balayer d’un revers de main ou de les contourner en évitant d’employer le terme d’écologie, nous avons, au contraire, voulu ouvrir un espace de dialogue démocratique. Un participant en situation de précarité a ainsi pu rapporter : « Dans tous les quartiers de France, ce n’est pas ce truc de faire un jardin qui va régler les problèmes sociaux. L’écologie bio on le fout partout. À un moment, faut arrêter ! » Un autre a, pour sa part, déploré à propos des voitures électriques : « C’est un truc de riches. La moins chère, c’est combien ? 30 000 euros ? C’est dix fois mon budget quand je vais acheter une voiture, c’est du 2 400 euros ! » Loin d’être la résultante d’un climato-scepticisme, les critiques exprimées révèlent les contraintes qu’éprouvent les personnes en situation de précarité, mais aussi en situation intermédiaire. Ce sont les difficultés du quotidien sur les manières de se déplacer en milieu rural, de se nourrir convenablement à faible coût ou de maintenir un milieu de vie agréable autour de soi qui se sont exprimées. Mais c’est aussi une anxiété qui a été partagée liée à la crise écologique venant assombrir les perspectives pour l’avenir, tout en ayant des impacts concrets dans le présent. « Peut-être que l’humain va disparaitre », « On est dans le mur, le mal est fait » font ainsi partie des inquiétudes qui ont été verbalisées lors des ateliers. Les collectifs de Prefigs ont alors exposé leurs préoccupations environnementales, des valeurs d’antigaspillage, leurs savoirs de la débrouillardise populaire écologique ainsi que quelques pratiques qualifiées volontiers d’écogestes. Ce dernier point est intéressant, car il est vrai que les écogestes ont également fait l’objet de critiques, parfois virulentes. Ainsi, dans le quartier populaire du Mont, à Belfort, les « petits gestes pour la planète » ont été décriés par certains (« Ce n’est pas ça qui va sauver le monde », a pu assurer un participant), mais aussi largement valorisés par d’autres : « Moi j’y crois, j’essaie de polluer le moins possible, trier mes déchets, moins rouler, pas prendre l’avion », a-t-on pu entendre, ou encore : « On fait à notre échelle, du tri […]. Le jardin, c’est petit, il y a peu de monde et on ne nourrira pas le quartier. Mais c’est une petite piste d’avancée. » Encore une fois, ce qui se cache bien souvent derrière la critique des écogestes, c’est davantage le rejet d’une moralisation venant d’en haut, que les pratiques en elles-mêmes. Alors oui, quelques solutions écologiques ont été décriées à l’instar de la voiture électrique et de l’alimentation bio. Mais la principale raison avancée, c’est l’inaccessibilité économique de ces biens. Car les participants et participantes à Prefigs, en situation de précarité ou non, n’ont pas remis en question l’intérêt d’une alimentation saine et durable ou d’un mode de transport moins carboné. « Ce qu’il nous faut, c’est un truc simple, a résumé un participant ayant l’expérience de la précarité. On a juste besoin d’un petit coin pour se reposer, qui ne prend pas trop d’énergie, qui ne dépense pas beaucoup dans l’écologie. Ça, c’est l’idéal. Un toit, un coin où se reposer, mais minimaliste, pas besoin de plus. Tu vois que, pendant la vie, on n’a pas besoin de plus pour être heureux. » L’enquête Prefigs met finalement en évidence une « écologie en tension » : tour à tour rejetée, lorsqu’elle est perçue comme une injonction moralisatrice ou élitiste, et vécue comme une évidence, lorsqu’elle se fond dans les pratiques ordinaires (cuisine, jardinage, récupération, covoiturage). Celles-ci, bien que modestes, produisent des affects positifs et participent d’une responsabilisation située, ouvrant des pistes pour penser une écologie ancrée dans les réalités sociales. Alors que les enjeux de préservation sont souvent vus comme un supplément d’âme des populations aisées, les personnes en situation de précarité qui ont participé à Prefigs se sont engagées avec d’autres dans des actions concrètes dénonçant le manque de considération à la fois environnementale et sociale. Pendant les deux années d’enquête les collectifs citoyens ont, d’abord, identifié une situation jugée problématique, générée par la précarité, par les inégalités environnementales, par le changement climatique, par la raréfaction des ressources, de la biodiversité et des liens sociaux. Les difficultés du quotidien ont ainsi rejoint les enjeux globaux pour étudier les conditions d’une mobilité moins carbonée en milieu rural (à Prémery), d’une alimentation saine et durable pour tous (à Tournus), d’une habitabilité des milieux de vie en quartiers populaires attentive aux humains comme aux non-humains (à Autun et à Belfort). Puis les collectifs se sont engagés dans l’élaboration de solutions locales de transition écologique juste, en organisant un système de covoiturage, une caisse locale alimentaire, des jardins partagés, des animations participatives, et en créant une œuvre collective, intitulée la Forêt magique. Cette dernière est un bon exemple pour illustrer le processus de mobilisation écologique en milieux populaires. Dans l’Autunois, les débats autour des déchets ont été au cœur des échanges, révélant une double lecture : certaines personnes attribuent la saleté du quartier à la responsabilité individuelle des habitants et habitantes, d’autres pointent les insuffisances des services publics, notamment dans la collecte et le tri. Ce questionnement a permis la construction progressive d’une responsabilité collective envers leur cadre de vie. Ce processus a trouvé une expression concrète à travers la création d’un objet transitoire, la Forêt magique, une maquette réalisée à partir de matériaux de récupération et donnant à voir les différentes représentations de ces concepteurs sur la biodiversité. L’objet est transitoire, car il a servi ensuite de support pour élargir le débat de la « relation à la nature », au-delà du groupe initial, pour toucher un public diversifié (enfants, élus et élues du territoire, associations, grand public) dans le cadre d’un partenariat avec la communauté de communes. À l’instar du groupe autunois, des agencements partenariaux avec les institutions locales ont permis la montée en échelle territoriale et sociale de ces initiatives en élargissant le cercle des personnes impliquées. Ainsi, à Belfort, les habitants et habitantes d’un quartier populaire se sont organisés en « amicale des voisins » et ont établi des relations avec le bailleur social et la commune pour déployer leurs projets autour de l’amélioration du cadre de vie (jardin collectif, compostage, mobilier urbain, plantation d’arbres fruitiers, etc.). La communauté de communes des Bertranges a pris en charge la réalisation d’une étude de faisabilité économique pour développer le système de covoiturage imaginé par le collectif de Prémery. Le groupe tournugeois, initialement constitué des membres d’une épicerie sociale, s’est élargi à d’autres partenaires pour monter un comité local visant la préfiguration d’une sécurité sociale alimentaire. Ces initiatives locales façonnent « par le bas » ce que le Labo de l’économie sociale et solidaire (ESS) appelle une « transition écologique juste ». Ce terme désigne une transformation radicale et démocratique visant la soutenabilité écologique, l’émancipation et la satisfaction digne des besoins de tous et toutes. Inspirée de la justice environnementale nord-américaine, la transition écologique juste repose sur quatre piliers : Les résultats du projet Prefigs démontrent ainsi que les barrières à l’engagement collectif des personnes en situation de précarité (sentiment d’impuissance, désaffiliation, injonctions institutionnelles, fatigue, perte de dignité, résignation) ne sont pas une fatalité. La sensibilité environnementale n’est pas l’apanage d’une classe sociale, d’autant moins lorsqu’elle est fondée sur la prise en compte des inégalités sociales et des contraintes économiques. Tout l’enjeu est donc de rendre visible cette écologie qui s’élabore par le bas, dans des initiatives citoyennes et associatives, accompagnée parfois par les pouvoirs publics. Ce sont de nouveaux récits à construire. Et ils se construisent déjà, qu’ils prennent le nom de « transition écologique juste », de « social-écologie » ou encore d’« écologie populaire ». Ces récits ont une vocation existentielle. C’est un espace d’activités socioécologiques qui cherche la reconnaissance de son existence en vue d’une pérennisation dans un contexte de précarisation budgétaire forte du milieu associatif. Mais ces récits ont aussi une vocation transformative : des collectifs citoyens et associatifs interpellent les pouvoirs publics dans leur responsabilité à intégrer ce référentiel socioécologique pour son rôle de planification écologique à toutes les échelles. Selon les participants et participantes à notre journée de restitution finale de Prefigs, la planification d’une transition écologique juste passe par la formation de la fonction publique et des élus ou élues à ces enjeux, par le soutien des expérimentations locales sans chercher à les contrôler, par le décloisonnement des silos de secteurs d’action publique, par la création d’espaces de délibération démocratique inclusifs, par des dispositifs de compensation économique des mesures écologiques, par la démocratisation des savoirs scientifiques disponibles et par des aménagements facilitant le changement de pratiques prenant en compte les contraintes des habitants et des habitantes. Le projet a reçu des financements de l'ADEME, programme TEES et de la DREAL BFC Le projet a reçu des financements de l'ADEME, programme TEES et de la DREAL BFC

Texte intégral 2613 mots

Derrières les critiques de l’écologie, les inégalités sociales

La transition écologique juste au concret

Vers de nouveaux récits porteurs d’action collective

![]()