ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

24.09.2025 à 13:39

Des roses en hiver : aux racines d’un modèle industriel

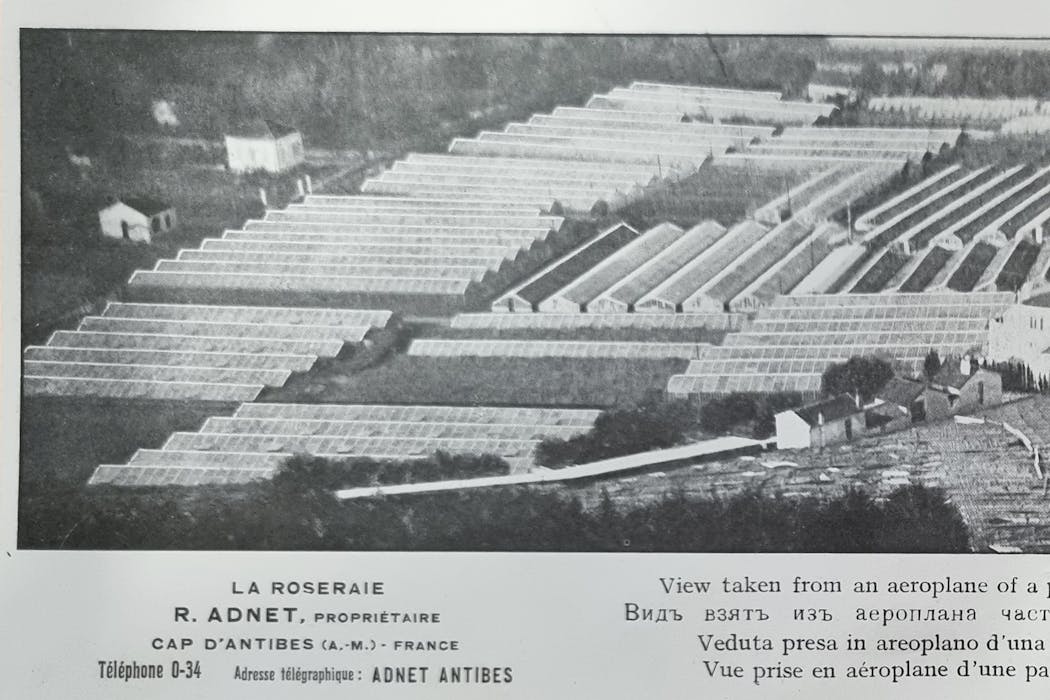

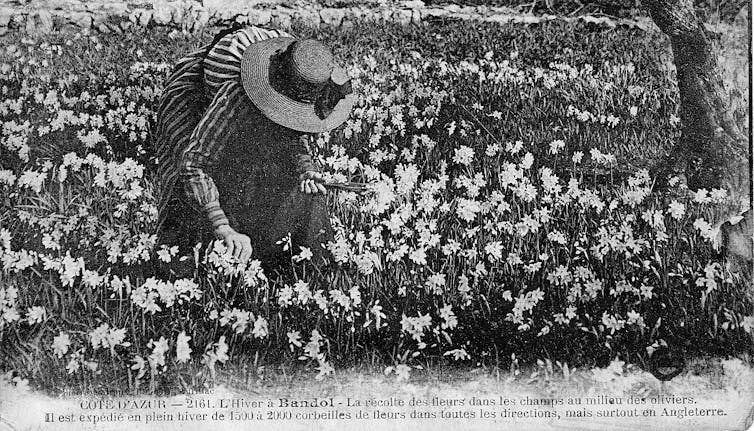

C’est un modèle de plus en plus contesté : celui du commerce industriel et mondialisé des fleurs. Polluant, potentiellement dangereux pour la santé des fleuristes et des agriculteurs, cette réalité ne date pourtant pas d’hier. Pouvoir produire en quantité des fleurs toute l’année est un héritage du XIXᵉ siècle. Retour sur cette époque où la fleur est devenue un bien de consommation comme un autre. Entre les chrysanthèmes de la Toussaint et les roses rouges de la Saint-Valentin, en fin d’année dernière, le visage d’Emmy Marivain a surgi dans l’actualité. Avec lui a émergé le sujet de l’impact sur la santé des pesticides utilisés par la floriculture. Cette fille de fleuriste, décédée prématurément d’un cancer à l’âge de 11 ans, a de fait contribué à la prise de conscience des ravages potentiels de l’industrie des fleurs coupées. Massivement importées d’Afrique et d’Amérique du Sud, elles sont en effet exposées à des quantités considérables de pesticides ; près de 700 produits différents si l’on en croit le récent livre blanc publié par l’Union nationale des fleuristes. Mais comment en est-on arrivé là, à des fleurs produites en toutes saisons en quantité considérable à l’aide d’intrants chimiques, transportées sur des distances de plus en plus longues, et à des contrôles par là même complexifiés ? Tout ce qui façonne aujourd’hui l’industrie et le modèle de production des fleurs que nous achetons prend en fait ses racines dans l’Europe du XIXe siècle. Marginal dans la première moitié du siècle, le commerce de la fleur coupée prend un essor important dans les années 1860, porté par l’intensification de la production, par le développement de la culture sous serres chauffées et par l’usage croissant d’engrais, d’insecticides et d’anticryptogamiques (produits destinés à la lutte contre les champignons). À l’aube du XXe siècle, ce sont ainsi des centaines de millions de fleurs qui sont produites chaque année en France et expédiées dans toute l’Europe. La floriculture est en voie d’industrialisation. Le forçage, qui consiste à accélérer la floraison en exposant une fleur à la chaleur, est pratiqué dès la première moitié du XIXe siècle par les horticulteurs. Le procédé est relativement simple : les plantes sont placées sous une serre chauffée grâce à des tuyaux remplis d’air ou d’eau et reliés à une chaudière. Les années 1850-1870 voient se multiplier les expérimentations destinées à améliorer ce dispositif qui est rapidement généralisé. Au mitan des années 1900, la région parisienne compte près de 3 000 serres consommant environ 350 tonnes de charbon par an pour la production floricole. Il s’agit bien, pour les horticulteurs, de s’affranchir des contraintes naturelles en proposant des fleurs toute l’année à des consommateurs de plus en plus nombreux. Comme l’écrit l’historien et romancier Victor du Bled en 1901, « le forçage des fleurs est une des innombrables applications de cette loi universelle qui met l’homme aux prises avec la nature ; il proteste contre l’hiver, il brouille les Parisiens avec les saisons, il leur fournit des roses pendant toute l’année ». Cet essor du forçage s’accompagne, notamment dans le Midi (principalement sur le littoral méditerranéen), d’une culture particulièrement intensive. Les horticulteurs n’y pratiquent pas la jachère, qui consiste à laisser la terre sans travailler et se reposer temporairement. Si l’intensification de la production concerne de nombreux pans de l’agriculture, cette dynamique est particulièrement forte dans le cas de la floriculture. En effet, la petite taille des exploitations floricoles et la forte valeur ajoutée des fleurs produites incitent les floriculteurs à chercher les rendements les plus élevés possibles. Certaines terres floricoles produisent ainsi chaque année entre six et dix récoltes. La culture intensive contribue à l’épuisement des sols et à l’affaiblissement des végétaux quand l’humidité et la chaleur qui règnent dans les serres favorisent la prolifération des parasites. Pour parer à ces problèmes, les horticulteurs sont de plus en plus nombreux, dans les dernières décennies du XIXe siècle, à défendre le déploiement des engrais, insecticides et anticryptogamiques. Comme les historiens l’ont largement mis en lumière, les dernières années du XIXe siècle voient l’agriculture faire un usage croissant des nouveaux engrais et des insecticides chimiques. Les horticulteurs ne se tiennent pas à l’écart de ce mouvement et les premières années du XXe siècle sont un temps d’intenses expérimentations en matière d’application à la floriculture des nouveaux produits issus de la chimie agricole. Les engrais azotés, sulfate d’ammoniac et nitrate de soude notamment, commencent à être utilisés, mais ne seront massivement employés qu’après la Première Guerre mondiale. Pour lutter contre les pucerons et les araignées rouges qui s’en prennent aux cultures, les horticulteurs se servent de plus en plus du sulfure de carbone, du lysol, de l’acide sulfurique et du cyanure de potassium, tout en minimisant les risques de ces produits. Certes, ce sont « des poisons extrêmement redoutables », admet l’horticulteur Oscar Labroy en 1904. Néanmoins, « avec de la prudence, aucun danger n’est à craindre ». Certains acteurs se spécialisent dans la chimie horticole. C’est le cas de la compagnie Truffaut, installée à Versailles en 1897. Elle produit en série un engrais, la biogine, dont la supériorité sur le fumier est régulièrement vantée dans ses brochures publicitaires. L’insecticide Truffaut, quant à lui, est censé remplacer avantageusement les anciennes méthodes à base de jus de tabac. En 1913, ce sont 4 000 tonnes d’engrais, d’insecticides et d’anticryptogamiques qui sont expédiées à des horticulteurs de tout le pays depuis les installations versaillaises de l’entreprise. La pratique du forçage, de la culture intensive et l’usage croissant de produits issus de la chimie agricole conduisent à une augmentation rapide des rendements. Alliée à l’essor du chemin de fer, cette augmentation de la productivité permet aux floriculteurs français d’expédier leurs fleurs à des distances de plus en plus grandes. Alors qu’il fallait huit jours pour relier Nice à Paris au début du XIXe siècle, il ne faut plus que vingt-et-une heures en 1892 et treize heures en 1910. Grâce aux trains rapides de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM), les fleurs cultivées dans les exploitations du littoral méditerranéen rejoignent Paris puis l’Europe tout entière au début du XXe siècle. Le Midi, qui s’impose au début du siècle comme la plus grande zone de production floricole du continent, commence à exporter ses fleurs en dehors du territoire national dans des quantités de plus en plus importantes. En 1911, ce sont 7 200 tonnes d’œillets, de roses ou encore de violettes de Parme qui sont expédiées des gares du littoral vers l’Angleterre, l’Allemagne, la Belgique, la Russie et le Danemark. Si le gros des exportations est le fait des exploitants méridionaux, les horticulteurs du département de la Seine expédient également leur production vers la Russie, la Suède et la Pologne. Un siècle plus tard, les fondamentaux restent les mêmes, mais le changement d’échelle est considérable. C’est à partir des années 1970, avec l’installation des premières grandes exploitations floricoles en Afrique, au Kenya notamment, que le commerce des fleurs commence à prendre l’ampleur qu’on lui connaît aujourd’hui. Les exportations de fleurs, cultivées à l’aide d’un usage massif de produits phytosanitaires et transportées par avion vers l’Europe, connaissent une croissance rapide à la fin du XXe siècle. Entre 1998 et 2003, les expéditions kenyanes passent ainsi de 30 000 à 60 000 tonnes par an. Depuis une dizaine d’années néanmoins, les initiatives se multiplient qui visent à la relocalisation d’une production sans pesticides et plus respectueuse des cycles naturels. Consommer des fleurs en quantité plus modeste et se passer de roses en hiver, voilà qui impose peut-être de se défaire d’un modèle vieux d’un siècle et demi. Pierre-Louis Poyau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2353 mots

« Protester contre l’hiver » : l’essor de la culture à contre-saison

La chimie agricole au service de l’essor de la floriculture

Des fleurs françaises pour l’Europe

![]()