ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

24.09.2025 à 16:44

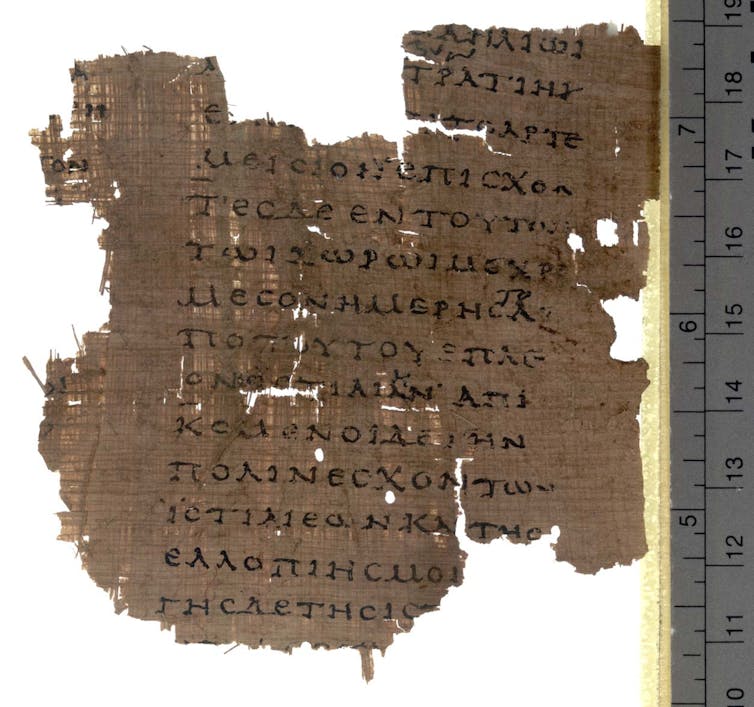

Quand Hérodote dénonçait les régimes autoritaires, cinq siècles avant notre ère

L’historien grec Hérodote (484 avant notre ère-425 avant notre ère) a cherché à comprendre la défaite de l’Empire perse face à la Grèce, moins puissante mais démocratique. Ses réflexions nous éclairent sur les dangers et les faiblesses des régimes autoritaires. En tant que professeur de lettres classiques, je sais que les inquiétudes face à l’autoritarisme remontent à des millénaires. Une première discussion apparaît dans l’œuvre d’Hérodote, écrivain grec du Vᵉ siècle avant Jésus-Christ, dont l’Histoire – parfois appelée Histoires – est considérée comme le premier grand récit en prose de la littérature occidentale. Hérodote y analysa l’invasion de la Grèce par les Perses – l’événement décisif de son temps. Pour comprendre comment la Grèce, une puissance bien plus petite, réussit à obtenir une victoire majeure sur la Perse, il étudia la nature d’un leadership efficace, qu’il considérait comme un facteur déterminant dans l’issue du conflit. La Perse était déjà un vaste empire lorsqu’elle envahit la Grèce, un petit pays composé de cités-États indépendantes. Les Perses s’attendaient à une victoire rapide et facile. Au lieu de cela, les guerres médiques durèrent plus d’une décennie, de 490 à 479 avant notre ère. Elles s’achevèrent par la défaite des Perses – un événement inattendu. La Perse abandonna alors son expansion vers l’ouest, tandis que diverses cités grecques formèrent une alliance fragile, qui dura près de cinquante ans. Pour expliquer ce résultat surprenant, Hérodote décrivit l’évolution des sociétés perses et grecques avant ce conflit décisif. Selon lui, le fait que de nombreuses cités grecques disposaient de gouvernements représentatifs leur permit d’accéder à la victoire. Ces systèmes permettaient aux individus de participer aux discussions stratégiques et amenèrent les Grecs à s’unir pour combattre pour leur liberté. Par exemple, lorsque la flotte perse se dirigeait vers la Grèce continentale, le général athénien Miltiade déclara : « Jamais nous n’avons été en si grand danger. Si nous cédons aux Perses, nous souffrirons terriblement sous le tyran Hippias. » Hérodote avait tendance à placer ses réflexions politiques dans la bouche de personnages historiques, tels que Miltiade. Il rassembla sa pensée sur le gouvernement dans ce que les historiens appellent le « Débat constitutionnel », une conversation fictive entre trois personnages bien réels : des nobles perses nommés Otanès, Mégabyze et Darius. Pendant des siècles avant d’envahir la Grèce, la Perse n’était qu’une petite région habitée par divers peuples iraniens anciens et dominée par le royaume voisin des Mèdes. Puis, en 550 av. n. è., le roi Cyrus II de Perse renversa les Mèdes et étendit le territoire perse pour fonder ce qui devint l’Empire achéménide. Grâce à son gouvernement efficace et à sa tolérance envers les cultures qu’il avait conquises, les historiens l’appellent « Cyrus le Grand ». Son fils et successeur, Cambyse II, eut moins de succès. Il ajouta l’Égypte à l’Empire perse, mais, selon Hérodote, Cambyse agit de manière erratique et cruelle. Il profana la tombe du pharaon, se moqua des dieux égyptiens et tua Apis, leur taureau sacré. Il exigea également que les juges perses modifient les lois afin qu’il puisse épouser ses propres sœurs. Après la mort de Cambyse II, sans héritier, diverses factions se disputèrent le trône de Perse. C’est dans cette période d’instabilité qu’Hérodote situa sa réflexion sur les systèmes politiques alternatifs. Otanès, le premier orateur du Débat constitutionnel, déclare : « Le temps est révolu où un seul homme parmi nous peut détenir un pouvoir absolu. » Il recommande que le peuple perse prenne lui-même en main les affaires de l’État. « Comment la monarchie peut-elle rester notre norme, alors qu’un monarque peut faire tout ce qu’il veut, sans aucun compte à rendre ? », demande Otane. Plus grave encore, un monarque « bouleverse les lois », comme l’a fait Cambyse II. Otanès préconise le gouvernement du plus grand nombre, qu’il appelle « isonomie », c’est-à-dire « égalité devant la loi ». Dans ce système, explique-t-il, les responsables politiques sont élus, doivent rendre des comptes pour leur comportement et prendre leurs décisions en toute transparence. Le noble compagnon d’Otanès, Mégabyze, est d’accord pour que les Perses abolissent la monarchie, mais il exprime des inquiétudes concernant le gouvernement par le peuple. « La masse est inutile – rien n’est plus insensé et violent qu’une foule », affirme Mégabaze. Selon lui, les « gens du commun » ne comprennent pas les subtilités de l’art de gouverner. À la place, Mégabyze propose l’oligarchie, ou le « gouvernement par quelques-uns ». Choisir les meilleurs hommes de Perse et les laisser gouverner les autres, insiste-t-il, car ils « trouveront naturellement les meilleures idées ». Mais Mégabyze n’explique pas qui pourrait être considéré comme faisant partie des « meilleurs hommes », ou qui serait chargé de les sélectionner. Le troisième orateur, Darius, considère la démocratie et l’oligarchie comme également imparfaites. Il souligne que même des oligarques bien intentionnés se disputent entre eux parce que « chacun veut que son opinion l’emporte ». Cela conduit à la haine et à pire encore. Darius affirme au contraire qu’« en faisant preuve de bon jugement, un monarque sera un gardien irréprochable du peuple ». Il soutient que, puisque la Perse a été libérée par un seul homme, le roi Cyrus II, les Perses doivent maintenir leur monarchie traditionnelle. Darius n’explique pas comment garantir le bon jugement d’un monarque. Mais son argument l’emporte. Il devait en être ainsi, puisque, dans les faits, Darius devint le roi de Perse. Les rois, ou « shahs » régnèrent sur la Perse – qui prit le nom d’Iran en 1935 – jusqu’à ce que la révolution iranienne de 1979 abolisse la monarchie et établisse la République islamique d’Iran. Hérodote lui-même était largement favorable à la démocratie, mais son débat constitutionnel ne prône pas un seul type de gouvernement. Il valorise plutôt des principes de bon gouvernement. Parmi eux : la responsabilité, la modération et le respect du « nomos », un terme grec qui englobe à la fois la coutume et la loi. Hérodote souligne : « Autrefois, de grandes cités sont devenues petites, tandis que de petites cités sont devenues grandes. » La fortune humaine change constamment, et l’échec de la Perse à conquérir la Grèce n’en est qu’un exemple. L’histoire a vu l’ascension et la chute de nombreuses puissances mondiales. Les États-Unis chuteront-ils à leur tour ? Le président actuel, Donald Trump, n’est pas techniquement un monarque, mais certains estiment qu’il agit comme tel. Son administration et lui ont ignoré des décisions de justice, empiété sur les pouvoirs du Congrès et cherché à réduire ses critiques au silence en s’attaquant à la liberté d’expression, pourtant protégée par la Constitution américaine. Hérodote considérait que la monarchie perse, dont les rois estimaient leur propre autorité suprême, constituait la faiblesse qui mena à leur foudroyante défaite en 479 avant notre ère. Debbie Felton est affiliée au parti démocrate (enregistrée sur les listes électorales). Texte intégral 2521 mots

Un bouleversement inattendu

L’ascension de la Perse

Les arguments en faveur de la démocratie

Oligarchie et monarchie, une chute inévitable ?

Les leçons à retenir d’Hérodote

![]()

23.09.2025 à 16:19

Penser le monde d’après : l’utopie de la « République de l’Économie sociale et solidaire »

Depuis 2020, la « République de l’Économie sociale et solidaire » a pour ambition de construire un projet politique porteur d’une vision du monde. Laquelle ? Fondée sur quels imaginaires ? Quels mythes ? Alors que les dystopies prolifèrent, alimentant à coup de zombies un imaginaire de l’effondrement, et que les entrepreneurs de la Silicon Valley rêvent de technosolutionnisme, l’économie sociale et solidaire (ESS) trace sa voie. L’ESS, définie par une loi en 2014, regroupe des mutuelles, coopératives, associations, fondations et certaines sociétés commerciales qui respectent trois conditions cumulatives : un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices (utilité sociale), une gouvernance démocratique (le pouvoir est attaché à la personne plutôt qu’à l’argent) et un emploi des bénéfices au développement de l’activité (non lucrativité ou lucrativité limitée, réserves impartageables). Mais quels imaginaires l’ESS propose-t-elle au monde aujourd’hui ? C’est ce que nous avons cherché à comprendre avec l’analyse de récits liés à la « République de l’Économie sociale et solidaire ». Lancé en 2020, ce mouvement a pour objectif de créer une dynamique collective de citoyens autour d’un projet politique commun, fondé sur une vision du monde et des « raisons d’agir ». Un temps mise au ban pour avoir conduit au pire, la pandémie de Covid-19 a suscité un retour en grâce de la notion d’utopie autour de la transition écologique. Elle questionne le monde d’après comme l’atteste l’historien Gregory Claeys dans Utopianism for a Dying Planet : Life after Consumerism. Selon le philosophe Paul Ricœur, les imaginaires sociaux sont constitués de deux pôles en tension. L’un idéologique, visant la normalisation et la reproduction, porte le risque du totalitarisme, tout en garantissant un certain ordre. L’autre utopique, aux fonctions subversives et créatrices, porte le risque de fuite dans la pensée magique, tout en se projetant dans un avenir différent. « De ce non-lieu, une lueur extérieure est jetée sur notre propre réalité, qui devient soudain étrange, plus rien n’étant désormais établi. Le champ des possibles s’ouvre largement au-delà de l’existant et permet d’envisager des manières de vivre radicalement autres », rappelle Paul Ricœur. Les imaginaires de l’économie sociale et solidaire s’inscrivent historiquement dans le pôle utopique. L’ESS est considérée par le sociologue Henri Desroche comme un passage de l’utopie rêvée à l’utopie pratiquée.

À lire aussi :

Une brève histoire de l’utopie

Selon Henri Desroche, l’utopie est une force, « le mirage qui fait démarrer les caravanes ». Ces utopies incarnées sont parfois appelées utopies réelles, désirables, faisables et viables, en tant qu’expériences vécues renforçant le pouvoir d’agir social, ou utopies locales, soulignant leur réalisation à l’échelle des territoires. Des récits de futurs désirables ont été produits en ateliers de co-écriture menés avec les membres de la Chambre régionale de l’ESS Auvergne-Rhône-Alpes et animés par le collectif Futurs Proches. « Nous sommes en 2027, depuis cinq ans la France vit sous une “République de l’Économie sociale et solidaire” grâce au travail de plaidoyer qui avait été fait par le mouvement de l’ESS lors de la campagne présidentielle de 2021-2022. Un certain nombre de mesures fortes ont été prises ces cinq dernières années. » À partir de cette consigne, cinq récits imaginaires positifs ont été écrits : Le goût de vivre : tous les citoyens, quelles que soient leurs ressources, ont accès à une alimentation saine provenant de circuits courts. Le fabuleux bug de l’an 2029, les ordinateurs en compote : tous les salariés participent à la gouvernance et aux décisions de leurs entreprises. Ma campagne contre la République de l’ESS : un revenu garanti est attribué à tous les citoyens, leur permettant de satisfaire à tous les besoins fondamentaux (alimentation, transport, logement, culture, socialisation…). Tiré au sort : les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) sont devenus des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Du rififi au camping zéro déchet : le peu de déchets encore générés est transformé en ressources. L’imaginaire social sous-jacent peut être abordé en termes de mythes, rituels magiques et métaphores, selon trois dimensions retenues par la littérature scientifique. Les histoires écrites par les participants véhiculent des mythes de références que seraient : l’organisation démocratique, horizontale, autogérée, avec des citoyens au conseil d’administration ; le local avec le voisinage, les circuits courts, la vie de quartier, la région ; l’économie circulaire avec le réemploi des ressources, l’autonomie énergétique et la sobriété au « camping zéro déchet » ; enfin une technologie et intelligence artificielle au service des humains, qui ne les contrôle pas, comme avec les logiciels libres, l’abandon des cookies et publicités ou se passer des ordinateurs ponctuellement. Les rituels dits magiques, relevant de la superstition plutôt que de la science, servent à maintenir la cohésion et la cohérence de la société. Ils peuvent apparaître de deux façons : dans les mécanismes de gouvernance collective, par exemple le conseil des campeurs au camping zéro déchet, et via la convivialité, avec la création d’un festival d’art dans la nature réunissant les salariés tous les trois ans. Les récits créés par les participants évoquent plusieurs métaphores. Ils parlent de « goût de vivre », métaphore sensorielle soulignant le caractère subjectif et qualitatif de l’expérience de la vie : « Il apprend à son grand-père à jardiner, mais surtout, il lui fait découvrir une autre forme de plaisir : le goût de vivre ». Ils mentionnent l’image combattante de « la bataille » : « La bataille pour la primauté des logiciels libres est sur le point d’être gagnée » ou « la bataille n’est pas finie, prévient Grishka, le conseil d’administration demain risque d’être long et houleux ! » Une autre métaphore est la notion de bug et de mise en péril : « Nous souhaitons instituer des bugs réguliers, formaliser une “mise en péril” volontaire de l’organisation, afin que nous puissions nous remettre en cause avec autant de créativité et d’enthousiasme qu’aujourd’hui ». Avec ses mythes, rituels et métaphores, la République de l’ESS propose un imaginaire utopique compatible avec la transition socio-écologique. Ses éléments de symbolisme s’opposent de manière évidente aux imaginaires dominants dans les systèmes économiques, ceux de l’expansion illimitée et de la domination technique, qui caractérisent le capitalisme selon le philosophe Cornelius Castoriadis. Un point particulièrement intéressant dans la République de l’ESS est la dimension habilitante de son symbolisme, qui enjoint à l’action. L’être humain est capable d’agir librement, de faire des choix collectifs en tenant compte des impacts sociaux et environnementaux, de s’auto-limiter. Autant de facultés dont l’exercice, au vu des actuelles inégalités sociales et limites planétaires dépassées, peut aider à aller vers le monde d’après. Terminons par ces mots de Cornelius Castoriadis : « Une société vraiment libre, une société autonome, doit savoir s’auto-limiter, savoir qu’il y a des choses qu’on ne peut pas faire ou qu’il ne faut même pas essayer de faire ou qu’il ne faut pas désirer. ». Alexandrine Lapoutte ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 1762 mots

Imaginaires utopiques

Utopie rêvée et pratiquée

Cinq récits imaginaires positifs

Mythes et rituels

Goût de vivre

Une utopie de l’action

![]()

23.09.2025 à 14:47

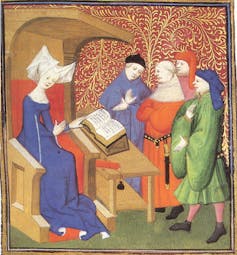

À partir du Moyen Âge, l’éducation des filles fait l’objet d’une grande attention dans la noblesse et, dans une moindre mesure, les milieux bourgeois. Le manuscrit original des Enseignements, rédigés au XVe siècle par la fille aînée du roi Louis XI, Anne de France, duchesse du Bourbonnais et d’Auvergne, destinés à sa fille de 12 ans, Suzanne de Bourbon, récemment réapparu sur le marché de l’art, nous éclaire sur les valeurs essentielles transmises aux princesses de la Renaissance. Alors qu’on le croyait perdu depuis plus d’un siècle, le manuscrit original des Enseignements, d’Anne de France (1461-1522), destinés à sa fille Suzanne de Bourbon (1491-1521) a resurgi sur le marché de l’art au printemps 2025, et vient d’être classé « trésor national » par le ministère de la culture. Historiens et historiens de l’art le pensaient égaré dans les fonds de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg (Russie) qui était en sa possession depuis la fin du XVIIIe siècle environ. Il se trouvait en fait dans la collection particulière de Léon Parcé (1894-1979), érudit et passionné de Blaise Pascal (1623-1662), qui l’avait acquis des autorités soviétiques dans les années 1930. La nouvelle de la réapparition de ce manuscrit réjouit historiens, historiens de l’art et de la littérature, qui ne le connaissaient que par une copie du XIXᵉ siècle et qui espèrent pouvoir l’étudier dans les prochaines années. Mais quelle est au juste la spécificité de ces Enseignements ? L’éducation des filles constitue depuis le Moyen Âge un enjeu fondamental dans les milieux nobiliaires et, dans une moindre mesure, bourgeois. Comme les garçons, elles sont les destinataires de manuels de savoir-vivre appelés « miroirs » qui contiennent une multitude de préceptes moraux et de conseils pour la vie quotidienne. Le Livre pour l’enseignement de ses filles, du chevalier de La Tour Landry, ou encore les enseignements de saint Louis à sa fille Isabelle de Navarre figurent au rang des plus connus. Au XVe siècle, la femme de lettres Christine de Pizan rédige des miroirs à l’intention des princes, des princesses et, plus largement, des femmes de toutes conditions. Son Livre des trois vertus constitue un modèle dans lequel puiser. Cependant, les Enseignements, d’Anne de France, qui se placent dans cette filiation littéraire, ont ceci de particulier qu’ils sont l’œuvre d’une mère pour sa fille, ce qui est assez unique. Surtout, Anne de France n’est pas une femme parmi d’autres : fille du roi Louis XI (1461-1483), c’est aussi la sœur de Charles VIII (1483-1498). Cette « fille de France » est l’une des femmes de pouvoir les plus puissantes du royaume, entre la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Anne de France s’est imposée sur la scène politique dès les années 1480, en assurant une sorte de régence pour son frère Charles, aux côtés de son époux Pierre de Beaujeu. Dotée d’une grande expérience de la politique, de la cour et d’une grande culture, dont témoignent ses nombreuses références à Aristote et à saint Augustin, elle rédige les Enseignements à [s]a fille vers 1503-1505. Il s’agit d’un moment charnière dans sa vie familiale. Tout juste veuve, celle qui n’est autre que duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, s’apprête à marier sa fille à Charles de Bourbon-Montpensier, connu plus tard sous le nom de connétable de Bourbon. Sans doute Anne s’est-elle inspirée des miroirs cités précédemment, conservés dans la bibliothèque des ducs de Bourbon, à Moulins. La rédaction de ce miroir fait passer la princesse de la pratique à la théorie. En effet, en raison de son statut de fille de roi, Anne s’est illustrée depuis les années 1480 comme éducatrice de très nombreux princes et princesses envoyées par leurs familles à la cour de France pour recevoir un enseignement de premier plan. Outre son propre frère Charles qu’elle forme à son futur métier de roi, elle se voit confier Marguerite d’Autriche (tante de Charles Quint et régente des Pays-Bas), Louise de Savoie (mère de François Ier et première régente officielle du royaume de France), Philippe de Gueldre, duchesse de Lorraine, ou encore Diane de Poitiers toutes promises à un brillant avenir politique. C’est donc une femme d’expérience qui prend la plume pour s’adresser à Suzanne de Bourbon au tout début du XVIe siècle. Pour justifier son entreprise, elle évoque « la parfaite amour naturelle » qu’elle éprouve à l’égard de sa fille, alors âgée d’une douzaine d’années. Le manuscrit d’une centaine de feuillets dont elle fait don à Suzanne est enluminé et composé des Enseignements, suivis de l’Histoire du siège de Brest, bref opuscule dont Anne est également l’auteur. Le contenu des Enseignements n’est en rien révolutionnaire, bien au contraire, il s’inscrit dans une tradition médiévale héritée du Miroir des Dames, de Durand de Champagne, et des écrits de Christine de Pizan. Anne de France rappelle en premier lieu à sa fille son état de créature faible, marquée par le péché originel (comme toute créature humaine, homme ou femme) et la nécessité de dompter et de dépasser ses faiblesses naturelles afin de faire son salut sur terre. C’est le principal objet de toute existence chrétienne. Pour cela, Suzanne devra s’efforcer d’acquérir la vertu qui se décline en de nombreuses qualités : prudence, piété, bonne renommée, courtoisie, humilité, maîtrise de soi, etc. « Il n’est rien plus délectable à voir en femme noble que vertueux savoir », poursuit Anne. La vie doit ainsi s’ancrer dans la connaissance et la vérité, qui rapprochent de la sagesse, tout éloignant de la « folie » tant redoutée. Destinée à être une femme de haut rang et à évoluer dans les milieux de cour, Suzanne devra savoir s’y comporter sans faire défaut à ses origines. Plus encore, il lui faudra se méfier de la fausseté ambiante de la cour, lieu du mensonge, du faux-semblant et de la trahison, qui représentent autant de pièges quotidiens à éviter. Comme épouse, la princesse devra demeurer fidèle à sa propre lignée, « à son sang », tout en s’attachant fidèlement à son époux, se montrant notamment capable de le seconder en cas d’absence de ce dernier. Les Enseignements expriment l’idéal de la princesse, parangon de vertu et de bonne éducation, selon Anne de France. Fruit d’années d’expérience du pouvoir et de la cour, ce miroir se présente comme un modèle de piété, de morale et de vertu destiné, certes, à sa fille mais, plus largement, à toutes les dames et demoiselles évoluant dans la sphère aulique. C’est ce qui explique sa diffusion rapide dans le royaume de France, dès le premier quart du XVIe siècle, au sein des plus hautes franges de la société. Sous une forme imprimée, les Enseignements rejoignent par exemple les bibliothèques de Marguerite de Navarre, sœur du roi François Ier (1515-)1547), de Diane de Poitiers (1500-1566) puis de la puissante souveraine Catherine de Médicis (reine de France de 1547 à 1559, ndlr). C’est dire l’importance accordée par ses comparses aux conseils de celle qui fut l’une des plus puissantes femmes de la première Renaissance. Aubrée David-Chapy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2187 mots

Anne de France, une femme de pouvoir

L’idéal de la princesse, parangon de vertu et de bonne éducation

![]()